乒乓球里的学问-算法三种结构巩固

文档属性

| 名称 | 乒乓球里的学问-算法三种结构巩固 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 19.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 信息技术(信息科技) | ||

| 更新时间 | 2012-12-12 22:21:22 | ||

图片预览

文档简介

乒乓球里的学问

教学目标:

『知识与技能』:使学生在已巩固的“顺序”、“选择”结构基础上,认识并掌握第三种—

—“重复模式”(循环结构);

『方法与能力』:掌握重复模式(循环结构)在算法实现中的应用和步骤,能理解和分析

现实问题,知道如何运用循环结构来解决实际问题;

『情感与体验』:激励每位同学体验解题成功的全过程,鼓励同学尝试用自己的思路解题,

激发对算法学习的欲望和兴趣;

教学重点:系统分析程序设计中的重复模式(循环结构)控制框图,找出生活中何种情况可以通过循环结构来解决,理解算法实现的执行流程。

教学难点:① 理解和掌握重复模式(循环结构)的四大要素,能运用重复模式(循环结构)有效地解决实际问题;

② 通过例题,引入计数器的概念,为重复模式(循环结构)的第二节课打下伏笔,做好准备。

教学准备:高中信息科技教材(华师大版),多媒体课件展示PPT文档;流程图编辑器1.4版本;乒乓球拍一副、乒乓球一个。

教学过程:

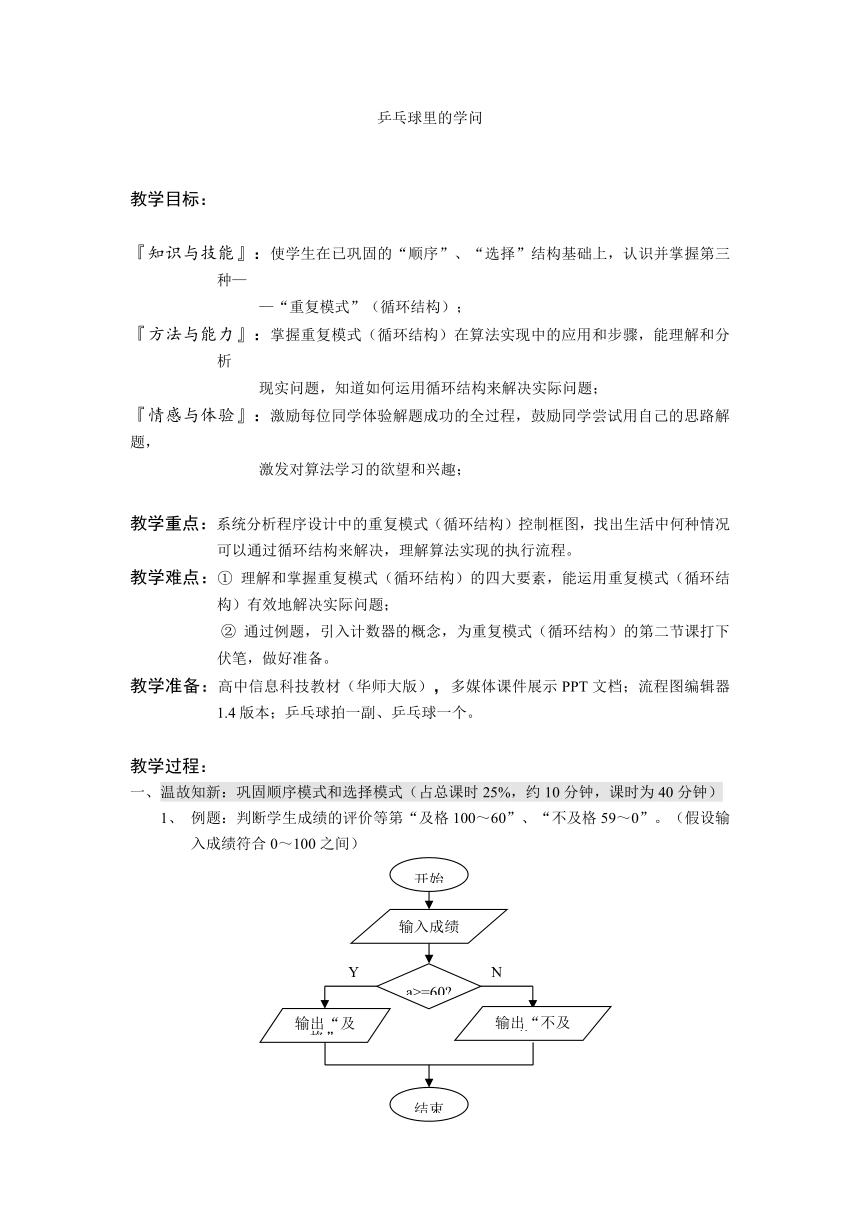

温故知新:巩固顺序模式和选择模式(占总课时25%,约10分钟,课时为40分钟)

1、 例题:判断学生成绩的评价等第“及格100~60”、“不及格59~0”。(假设输入成绩符合0~100之间)

通过“流程图编辑器”实现算法

2、 提出问题:如果全班49位同学都要做出此类评价,算法该如何实现呢?

引导答案:需要做49次同样的重复工作。

寻找实例:启发学生参与寻找生活中的有限次数的、可受控制的循环事件。

引入正题:重复模式(循环结构)(占总课时50%,约20分钟)

实际模拟:请一位同学进行乒乓球掂球,一位同伴在一旁计数。

(为计数器学习埋下伏笔)

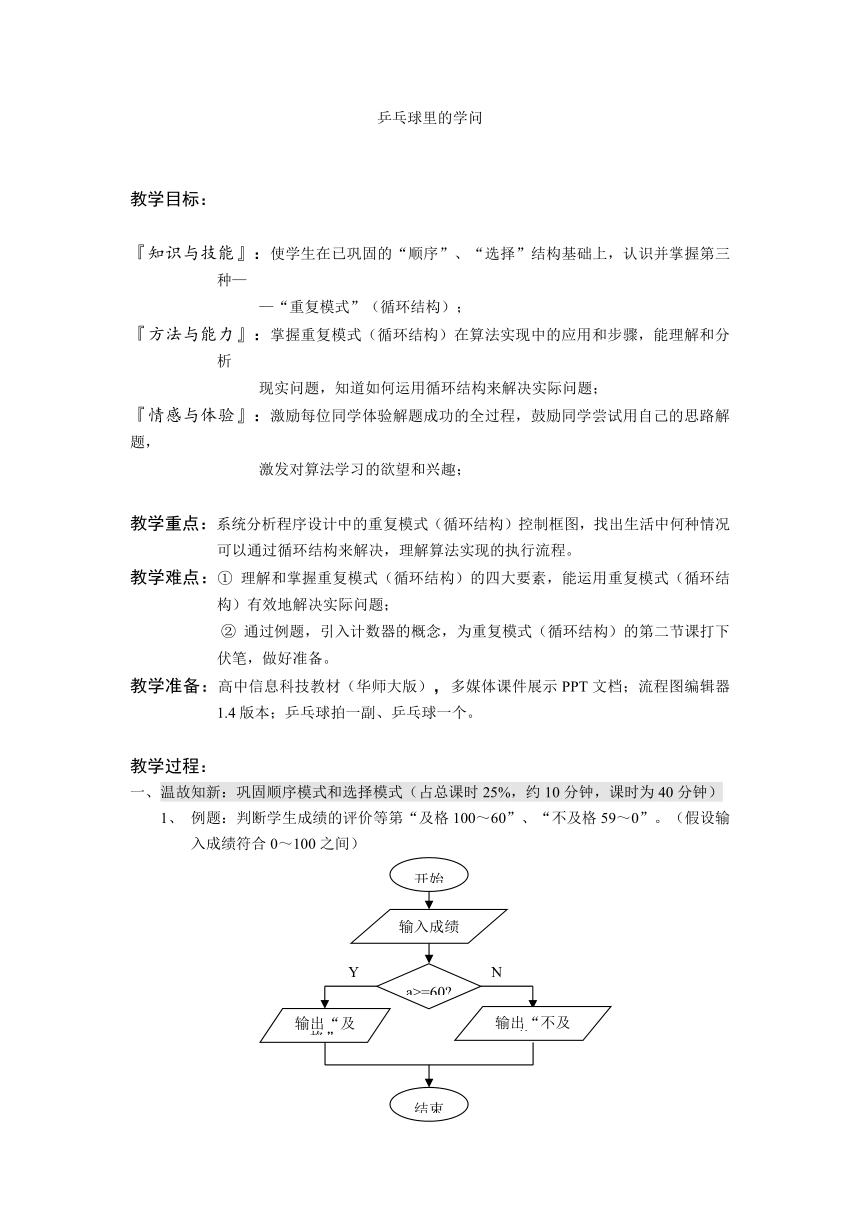

框图出现:

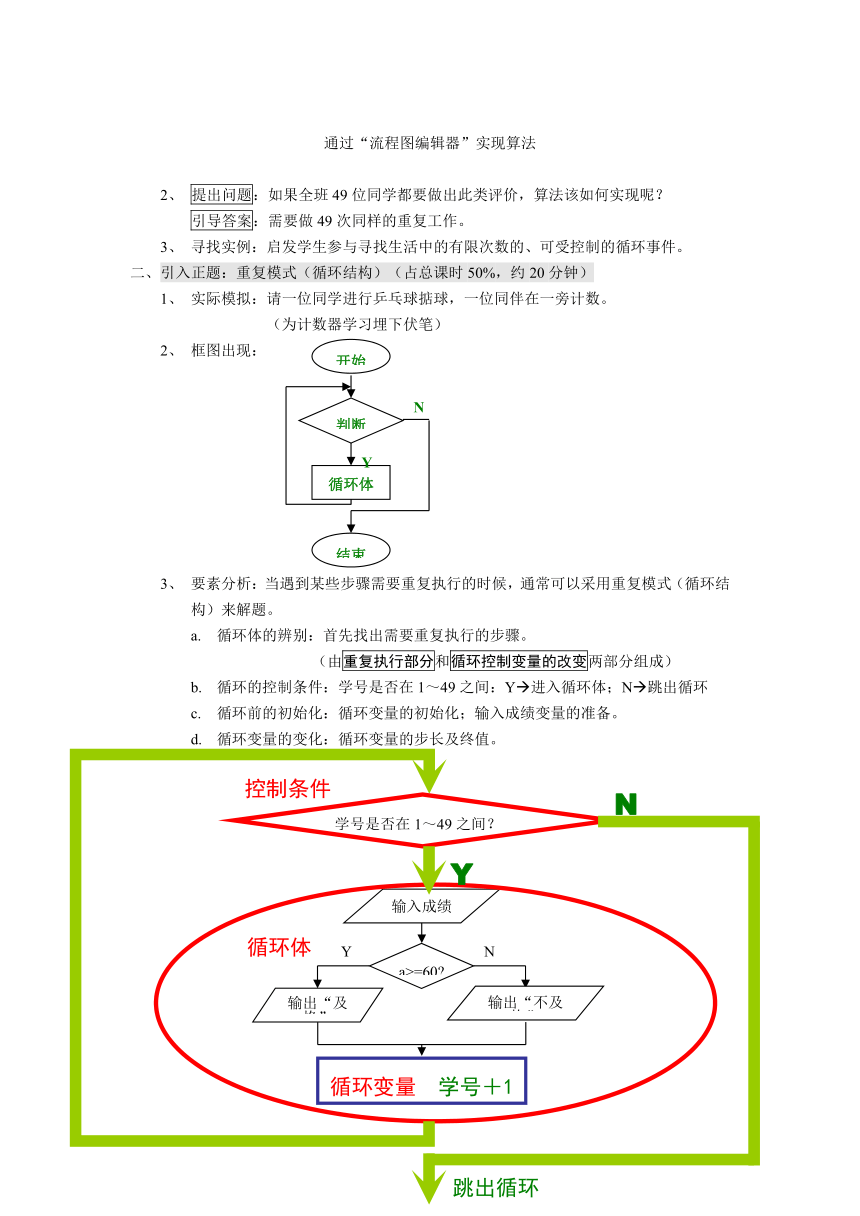

要素分析:当遇到某些步骤需要重复执行的时候,通常可以采用重复模式(循环结构)来解题。

循环体的辨别:首先找出需要重复执行的步骤。

(由重复执行部分和循环控制变量的改变两部分组成)

循环的控制条件:学号是否在1~49之间:Y(进入循环体;N(跳出循环

循环前的初始化:循环变量的初始化;输入成绩变量的准备。

循环变量的变化:循环变量的步长及终值。

算法实现:使用“流程图编辑器”实现算法(占总课时25%,约10分钟)

实现对全班49位同学做成绩评价等第的算法;(学生演示)

实施分层教育:对基础较困难的同学提供流程图总框架,帮助学生画流程图,如下图所示:

提出问题:如果要统计全班“不及格”的人数,算法该如何改写。

见右图:

教师提示:

a、分析题意,“及格”还需要输出吗?循环体内应改为何种分支结构;

b、要统计“不及格”人数,还需要增设哪一步处理步骤?(引入计数器)

习题布置。

在班级49位同学中统计出所有居住地址邮政编码为“200010”的同学人数,通过流程图实现算法。

教学目标:

『知识与技能』:使学生在已巩固的“顺序”、“选择”结构基础上,认识并掌握第三种—

—“重复模式”(循环结构);

『方法与能力』:掌握重复模式(循环结构)在算法实现中的应用和步骤,能理解和分析

现实问题,知道如何运用循环结构来解决实际问题;

『情感与体验』:激励每位同学体验解题成功的全过程,鼓励同学尝试用自己的思路解题,

激发对算法学习的欲望和兴趣;

教学重点:系统分析程序设计中的重复模式(循环结构)控制框图,找出生活中何种情况可以通过循环结构来解决,理解算法实现的执行流程。

教学难点:① 理解和掌握重复模式(循环结构)的四大要素,能运用重复模式(循环结构)有效地解决实际问题;

② 通过例题,引入计数器的概念,为重复模式(循环结构)的第二节课打下伏笔,做好准备。

教学准备:高中信息科技教材(华师大版),多媒体课件展示PPT文档;流程图编辑器1.4版本;乒乓球拍一副、乒乓球一个。

教学过程:

温故知新:巩固顺序模式和选择模式(占总课时25%,约10分钟,课时为40分钟)

1、 例题:判断学生成绩的评价等第“及格100~60”、“不及格59~0”。(假设输入成绩符合0~100之间)

通过“流程图编辑器”实现算法

2、 提出问题:如果全班49位同学都要做出此类评价,算法该如何实现呢?

引导答案:需要做49次同样的重复工作。

寻找实例:启发学生参与寻找生活中的有限次数的、可受控制的循环事件。

引入正题:重复模式(循环结构)(占总课时50%,约20分钟)

实际模拟:请一位同学进行乒乓球掂球,一位同伴在一旁计数。

(为计数器学习埋下伏笔)

框图出现:

要素分析:当遇到某些步骤需要重复执行的时候,通常可以采用重复模式(循环结构)来解题。

循环体的辨别:首先找出需要重复执行的步骤。

(由重复执行部分和循环控制变量的改变两部分组成)

循环的控制条件:学号是否在1~49之间:Y(进入循环体;N(跳出循环

循环前的初始化:循环变量的初始化;输入成绩变量的准备。

循环变量的变化:循环变量的步长及终值。

算法实现:使用“流程图编辑器”实现算法(占总课时25%,约10分钟)

实现对全班49位同学做成绩评价等第的算法;(学生演示)

实施分层教育:对基础较困难的同学提供流程图总框架,帮助学生画流程图,如下图所示:

提出问题:如果要统计全班“不及格”的人数,算法该如何改写。

见右图:

教师提示:

a、分析题意,“及格”还需要输出吗?循环体内应改为何种分支结构;

b、要统计“不及格”人数,还需要增设哪一步处理步骤?(引入计数器)

习题布置。

在班级49位同学中统计出所有居住地址邮政编码为“200010”的同学人数,通过流程图实现算法。

同课章节目录

- 第一章 算法和算法的表示

- 1.1 使用计算机解决问题的一般过程

- 1.2 确定解决问题的方法

- 1.3 把解决问题的方法步骤化

- 1.4 算法的概念和表示方法

- 第二章 算法实例

- 2.1 枚举算法

- 2.2 解析算法

- 2.3 排序

- 2.4 查找

- 第三章 面向对象程序设计的基本知识

- 3.1 面向对象程序设计方法简介

- 3.2 在可视化的程序设计环境VB中建立一个应用程序

- 第四章 VB程序设计初步

- 4.1 基本数据类型、常量、变量

- 4.2 基本运算和表达式

- 4.3 语句

- 4.4 过程和函数

- 第五章 算法实例的程序实现

- 5.1 枚举算法的程序实现

- 5.2 解析算法的程序实现

- 5.3 排序算法的程序实现

- 5.4 查找算法的程序实现

- 5.5 递归算法实例及程序实现

- 非试题类资料