第4课中古时期的亚洲课件(23张ppt)—2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要下册

文档属性

| 名称 | 第4课中古时期的亚洲课件(23张ppt)—2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要下册 |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 14.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-02-27 08:47:02 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

【导入新课】 大家小时候可能都听过这个故事,故事的名字叫《阿拉丁和神灯》,很显然,这个阿拉丁是哪里的人?

《阿拉丁与神灯的故事》开篇第一段这样写道:“相传在古代中国的都城里,有一个以缝纫为业的手艺人,名叫穆斯塔法,他是个穷人,家境不好,膝下只有一个独生子,名叫阿拉丁。” 阿拉丁这个词的本意为“信仰的尊贵”,《阿拉丁与神灯》出自《一千零一夜》,《一千零一夜》是阿拉伯故事集,为什么中国人会成为一个阿拉伯故事里的主角呢?

阿拉伯帝国

奥斯曼帝国

笈多帝国

德里苏丹国家

日本

朝鲜

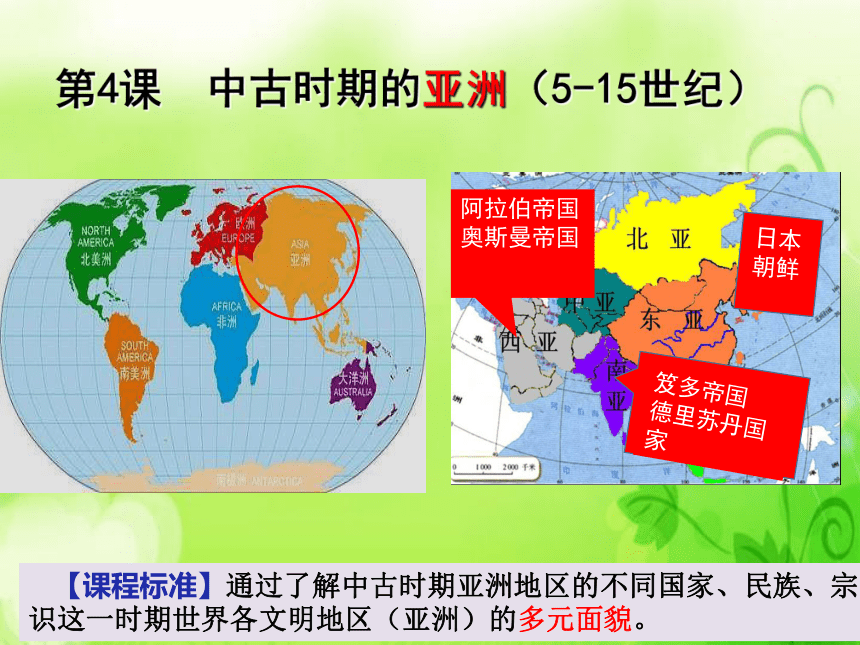

第4课 中古时期的亚洲(5-15世纪)

【课程标准】通过了解中古时期亚洲地区的不同国家、民族、宗教和社会变化,认识这一时期世界各文明地区(亚洲)的多元面貌。

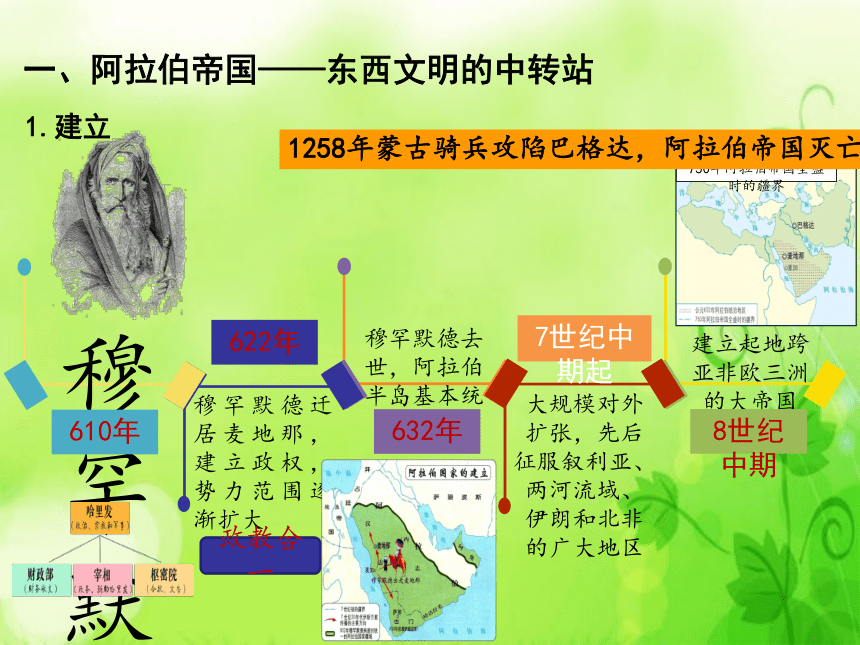

一、阿拉伯帝国——东西文明的中转站

1.建立

穆罕默德去世,阿拉伯半岛基本统一

632年

建立起地跨亚非欧三洲的大帝国

8世纪中期

穆罕默德迁居麦地那,建立政权,势力范围逐渐扩大

622年

大规模对外扩张,先后征服叙利亚、两河流域、伊朗和北非的广大地区

7世纪中期起

穆罕默德创立教

610年

750年阿拉伯帝国全盛时的疆界

政教合一

1258年蒙古骑兵攻陷巴格达,阿拉伯帝国灭亡

伊斯兰教创立和传播的过程就是阿拉伯半岛统一、阿拉伯国家建立、扩张的过程;

【课堂探究】阿拉伯半岛统一与伊斯兰教的关系

材料一 阿拉伯人一手拿古兰经,一手执剑,向外扩张,到8世纪中期,阿拉伯国家成为横跨亚、非、欧的洲际大帝国。

材料二 我们的宗教和我们的帝国是一对阿拉伯孪生兄弟 。

——古代穆斯林作家 比鲁尼

“据说,穆罕默德40岁那年(610)离家出走,到麦加东北的希拉山洞里隐居潜修。一天夜里,真主派天使哲步勒伊莱前来,指示他以真主的名义传道,信仰‘安拉’真神。”

—孟广林《世界中世纪史》

《古兰经》是伊斯兰教的根本经典,根据穆罕默德生前言行(启示)纪录编纂而成,共114章,6200余节,内容丰富,对虔诚徒众生活的各个方面,对风俗和卫生、结婚和离婚、商业和政治、犯罪及惩罚、和平与战争予以指导。

①安拉是独一无二的万能的真神②“五功”:念功、拜功、斋功、课功、朝功

2、帝国的发展概况

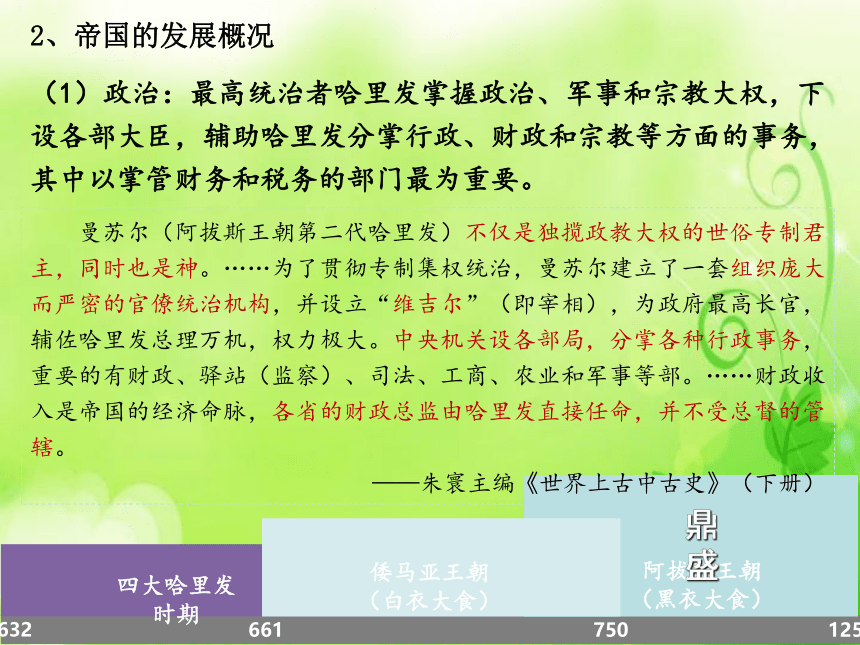

(1)政治:最高统治者哈里发掌握政治、军事和宗教大权,下设各部大臣,辅助哈里发分掌行政、财政和宗教等方面的事务,其中以掌管财务和税务的部门最为重要。

632

661

1258

750

四大哈里发时期

倭马亚王朝

(白衣大食)

阿拔斯王朝

(黑衣大食)

鼎 盛

曼苏尔(阿拔斯王朝第二代哈里发)不仅是独揽政教大权的世俗专制君主,同时也是神。……为了贯彻专制集权统治,曼苏尔建立了一套组织庞大而严密的官僚统治机构,并设立“维吉尔”(即宰相),为政府最高长官,辅佐哈里发总理万机,权力极大。中央机关设各部局,分掌各种行政事务,重要的有财政、驿站(监察)、司法、工商、农业和军事等部。……财政收入是帝国的经济命脉,各省的财政总监由哈里发直接任命,并不受总督的管辖。

——朱寰主编《世界上古中古史》(下册)

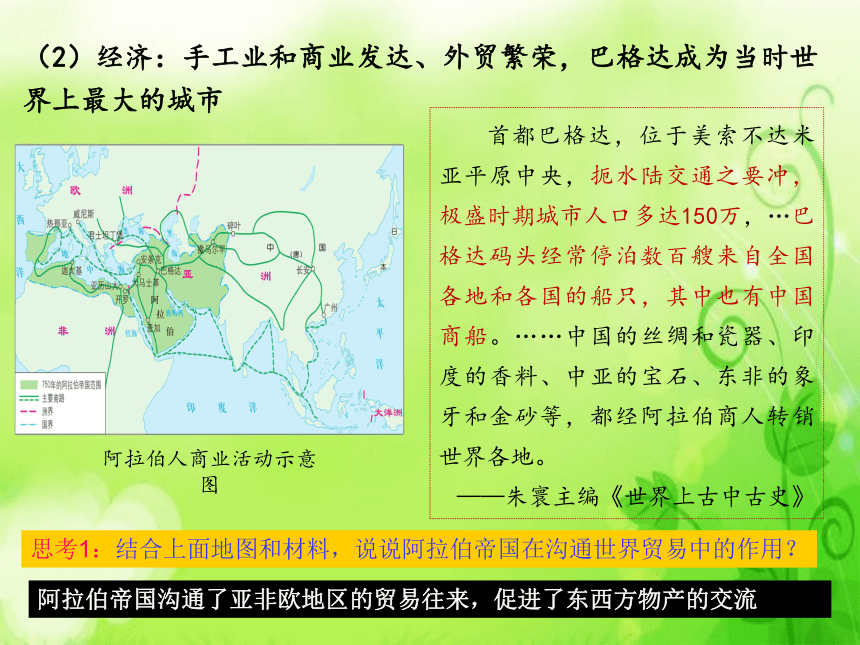

(2)经济:手工业和商业发达、外贸繁荣,巴格达成为当时世界上最大的城市

阿拉伯人商业活动示意图

首都巴格达,位于美索不达米亚平原中央,扼水陆交通之要冲,极盛时期城市人口多达150万,…巴格达码头经常停泊数百艘来自全国各地和各国的船只,其中也有中国商船。……中国的丝绸和瓷器、印度的香料、中亚的宝石、东非的象牙和金砂等,都经阿拉伯商人转销世界各地。

——朱寰主编《世界上古中古史》

思考1:结合上面地图和材料,说说阿拉伯帝国在沟通世界贸易中的作用?

阿拉伯帝国沟通了亚非欧地区的贸易往来,促进了东西方物产的交流

(3)文化:

①吸收被征服地区文化,融合东西方文化,在文学、艺术、科学和思想等领域取得重要成就。

②东西方文化交流的桥梁:中国的造纸术、印度的数字先后经阿拉伯人传入欧洲,促进了西欧文化的发展

《一千零一夜》:又译《天方夜谭》,以波斯民间故事为蓝本,后又吸收印度、希腊、埃及等童话寓言以及大量阿拉伯故事而成。

清真寺:阿拉伯建筑艺术的集中体现,晚期受到印度建筑艺术的影响。

中国的造纸术、罗盘针、火药,印度的代数学、位置计算制和零的符号,都是通过阿拉伯人传入西方的。 ——朱寰主编《世界上古中古史》

思考2:阿拉伯帝国文化繁荣的原因?有何特点?

①所征服地区有数千年的文化积淀。

②地处欧、亚、非洲交界处,东西方文化在此交汇

③阿拉伯人的好学精神,广泛吸收各地区文化成就加以融合创造,形成具有自身特色的阿拉伯文化。

①多元性;②开放性;③包容性

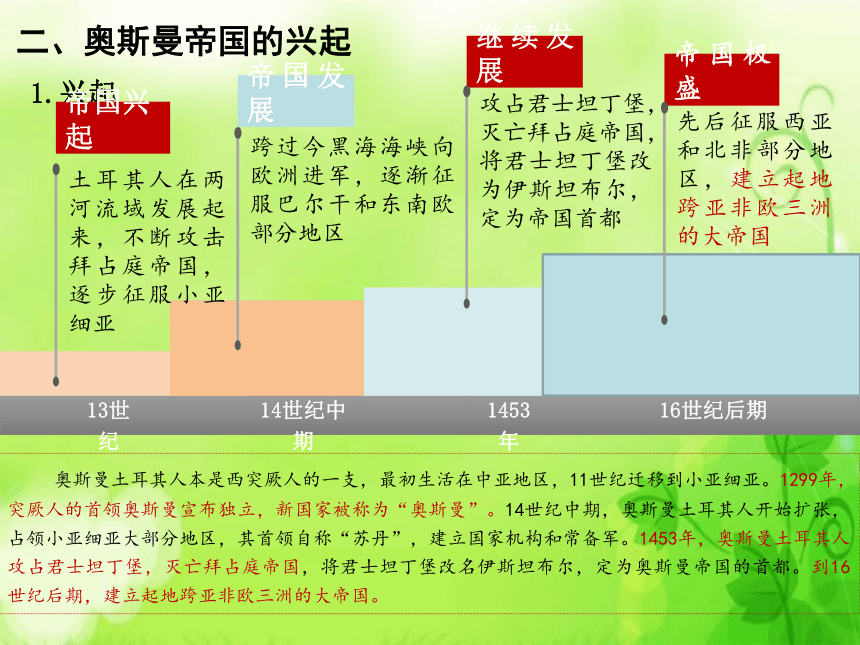

二、奥斯曼帝国的兴起

1.兴起

13世纪

14世纪中期

1453年

16世纪后期

帝国兴起

土耳其人在两河流域发展起来,不断攻击拜占庭帝国,逐步征服小亚细亚

帝国发展

跨过今黑海海峡向欧洲进军,逐渐征服巴尔干和东南欧部分地区

继续发展

攻占君士坦丁堡,灭亡拜占庭帝国,将君士坦丁堡改为伊斯坦布尔,定为帝国首都

帝国极盛

先后征服西亚和北非部分地区,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国

奥斯曼土耳其人本是西突厥人的一支,最初生活在中亚地区,11世纪迁移到小亚细亚。1299年,突厥人的首领奥斯曼宣布独立,新国家被称为“奥斯曼”。14世纪中期,奥斯曼土耳其人开始扩张,占领小亚细亚大部分地区,其首领自称“苏丹”,建立国家机构和常备军。1453年,奥斯曼土耳其人攻占君士坦丁堡,灭亡拜占庭帝国,将君士坦丁堡改名伊斯坦布尔,定为奥斯曼帝国的首都。到16 世纪后期,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。

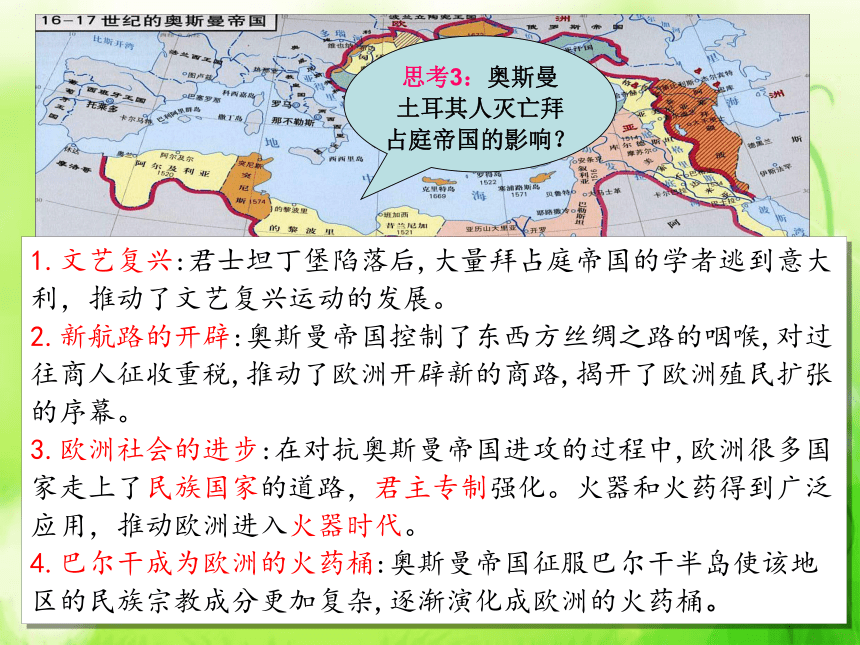

1.文艺复兴:君士坦丁堡陷落后,大量拜占庭帝国的学者逃到意大利,推动了文艺复兴运动的发展。

2.新航路的开辟:奥斯曼帝国控制了东西方丝绸之路的咽喉,对过往商人征收重税,推动了欧洲开辟新的商路,揭开了欧洲殖民扩张的序幕。

3.欧洲社会的进步:在对抗奥斯曼帝国进攻的过程中,欧洲很多国家走上了民族国家的道路,君主专制强化。火器和火药得到广泛应用,推动欧洲进入火器时代。

4.巴尔干成为欧洲的火药桶:奥斯曼帝国征服巴尔干半岛使该地区的民族宗教成分更加复杂,逐渐演化成欧洲的火药桶。

思考3:奥斯曼土耳其人灭亡拜占庭帝国的影响?

2.统治

(1)政治:——政教合一

①元首:最高统治者是苏丹,他既是宗教领袖,又是国家和军队的主宰,还是全国土地的最高所有者。

②阶层:宗教上层和封建主是统治阶级,工商业者和农民承担各种苛捐杂税。

实行政教合一的体制

苏丹:阿拉伯语中的一个尊称,意为“力量”、“治权”,后来变成伊斯兰国家世俗君王的称号

(2)经济:——阻隔传统商路

15-16世纪一度繁荣,帝国控制了连接亚欧的商路,对过往商品征收重税,东西方之间贸易受到一定影响。

思考4:两大帝国对待外来文化的不同态度

阿拉伯帝国:采取交流、吸收和融汇的方式,具有沟通东西的作用,促进了东西方贸易的发展

奥斯曼帝国:控制亚欧商路,阻碍了东西方文化的传播与交流。

世界历史上曾经地跨亚、非、欧三洲的大帝国

前6世纪—前4世纪

公元前4世纪

前27年—395年

395年—1453年

7—13世纪

1299年—1922年

1.笈多帝国(320-540年,中世纪统一印度的第一个封建王朝)

①兴起:4世纪初,兴起于恒河中游,几乎征服了北印度。

②统治:

政治:政局稳定,国王直接控制恒河中下游,其余大部分保留藩王,政令不够统一。

经济:经济繁荣

宗教:宽容政策,佛教盛行印度教兴起,以后逐渐发展为印度的主要宗教。

三、中古时期的印度(南亚次大陆)

印度教的基本教义与婆罗门教类同,主要经典有《吠陀》《奥义书》《往世书》《摩诃婆罗多》《摩罗衍那》等。印度教恪守等级森严的种姓制度,同时吸收佛教的“轮回”“业报”的教义,鼓吹人生有轮回,善恶有因果。印度教的主神是相互关联而各具一相的“三相神”,即婆罗摩、毗湿奴和湿婆三大主神。(如图从左至右)

三大主神

婆罗摩(大梵天):创造之神,是宇宙和天地万物(包括神、人)的创造者,被称为始祖。

毗湿奴(遍入天):赐福于人类的保护神。

湿婆(大自在天):苦行神和舞蹈之神。

2、德里苏丹国(1206-1526年突厥人入侵)

①兴起:11世纪,突厥人入侵印度。13世纪初,突厥人在印度建立德里苏丹国,以伊斯兰教为国教。

②统治:

政治:最高统治者称苏丹,握有最高行政、立法、司法和军事权力;地方划分为行省,行省总督由苏丹任命,重要职位由穆斯林担任。

宗教:以伊斯兰教为国教

德里苏丹国的上层统治阶级都是来自印度以外的封建主。……侵入印度的伊斯兰教统治者自认为所进行的是反对不信教者的“圣战”,所以对待印度教徒十分残酷。

——童自觉、路振光《世界古代史》

在14世纪初,南方印度教王公开始兴起反对北方伊斯兰教政权,建立独立国家的斗争。

——孟广林 《世界中世纪史》

中古印度的发展简史

- 孔雀王朝(前324-前185年,第一个基本统一的古印度奴隶制王朝)

-贵霜帝国(55-425年,大月氏人入侵)

- 笈多帝国(320-540年,中世纪统一印度的第一个封建王朝)

- 拉其普特时期(7世纪中叶-12世纪末穆斯林征服北印度)

- 德里苏丹国(1206-1526年突厥人入侵)

- 莫卧儿帝国(1526-1857年蒙古入侵)

- 英属印度(1858-1947年)

- “印巴分治”(1947至今)

中古时期

四、东亚的国家

1、中古时期的日本

德川幕府建立,实行锁国政策

17世纪

镰仓幕府建立,进入幕府政治时期

12世纪末

中央集权体制瓦解,形成庄园,豢养武士

10世纪

出现严重社会危机

6-7世纪

中国人民把冶铁和水稻种植技术带到日本,推动了日本社会的发展

秦汉之际

日本疆域简图

646年

开始“大化改新”,经过约半个世纪的改革,日本模仿隋唐律令制度建立了中央集权国家

(1)大化改新

背景 社会矛盾尖锐、唐文化的影响

开始 646年孝德天皇颁布《改新之诏》进行改革,因年号为“大化”,故史称大化改新。

内容 政治 建立中央集权的天皇制封建国家,废除贵族世袭制,以才选官

经济 废除部民制,实施收授法和租庸调制

文化 文字、建筑、服饰

影响 大化改新是日本从奴隶社会向封建社会过渡的标志,大和正式改称日本国。

孝德天皇

日本·善于学习的民族

(2)幕府统治

源赖朝(1147—1199)

①背景:

A.庄园经济形成:10世纪,日本的中央集权体制开始瓦解。贵族、佛寺和神社广占土地,形成庄园。

B.武士集团形成:贵族及庄园领主豢养武士,武士集团的重要性日益增强。

②形成:12世纪末,武士集团的首领源赖朝在镰仓建立了自己的军事机构——幕府,日本进入幕府 政治时期。

③特点:

A.以天皇为首的朝廷只保有名义上的中央政府称号,以将军为首的幕府掌握实权。

B. 将军与武士结成主从关系,武士成为将军的家臣。

C..将军赋予武士官职和俸禄;武士对将军宣誓效忠,并承担纳贡和兵役等义务。

日本统治阶层示意图

三朝幕府统治

(2)幕府统治

④锁国政策:17世纪建立的德川幕府面对世界变局,意图以锁国加强统治,抵御外来影响。

德川家康

坂本太郎在《日本史》一书中如此评价锁国政策:

有关锁国的利弊,历来议论纷纭;但它确实是加强和巩固慕府封建统治的有效政策,长达二百余年的江户时代,能在国内保持和平,幕府政权得以维持,锁国无疑是个有力因素。在经济方面,国内产业得到发展,在文化方面日本独特文化得以昌盛等等,可以说都是由于锁国的影响。但是另一方面,它缩小了人民刚刚开展的、面向世界的目光,扼杀了不断探索的精神……

这段评价有道理吗 谈谈你的理由。

这段评价有道理。锁国虽然一定程度上维护了日本文化的传承,但也严重制约了日本的发展,使日本疏离于世界发展的现代化潮流。后来明治维新和学习西方的成功,从反面证明了锁国政策的落后。

2.中古时期的朝鲜

7世纪末

新罗

新罗初步统一朝鲜半岛,模仿中国建立中央集权国家

10世纪初

高丽

新罗人王建建立高丽王朝,仿效唐朝制度

14世纪末

朝鲜

高丽大将李成桂自立为王,迁都汉城,改国号为朝鲜

16世纪末

共抗侵略

日本丰臣秀吉派军侵略朝鲜,朝鲜请求中国支援,历经7年中朝军民取得胜利

李成桂与景福宫

方面 表现

政治 中央设三省六部,地方划分为十道

选官 引入科举考试选拔官员

经济 推行土地国有

文化 传播中国的儒家经典和辞章之学

①亚洲历史的发展是多元的,都对世界文化做出了自己的贡献。纵向来看,发展不平衡,有先有后,有快有慢。

②文明的交流日趋加强。中国、印度、阿拉伯文明在这一时期不断向外传播,与深受中国影响的日本、朝鲜文明交相辉映,谱写了亚洲文明发展史上光辉灿烂的一页。横跨亚欧非三洲的阿拉伯帝国,促进了东西方文明的交融,奥斯曼土耳其的崛起,客观上起到了促进伊斯兰教的传播、传承阿拉伯文明的作用。中古时代的亚洲大陆,文化多元,各具特色;诸多文明联系日益增强,技术、文化的交流使人类文明的发展进程大为加快。

思考:中古时期的亚洲,反映亚洲历史发展怎样的特点?有何趋势?

文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展

课堂小结

多种宗教

中央集权

中古时期的亚洲

阿拉伯帝国

南亚与东亚

奥斯曼帝国

阿拉伯帝国的兴起

阿拉伯帝国的建立

阿拉伯帝国的鼎盛

文化:

经济:

奥斯曼帝国的兴起

奥斯曼帝国的统治:政治领域、经济领域、历史影响

中古时期的印度

(南亚次大陆)

中古时期的日本

中古时期的朝鲜

笈多帝国:

得里苏丹国

大化改新

幕府统治

背景:

时间:12世纪末,镰仓幕府的建立

特点:

锁国政策:

西亚

南亚

东亚

政教合一

政治:

【导入新课】 大家小时候可能都听过这个故事,故事的名字叫《阿拉丁和神灯》,很显然,这个阿拉丁是哪里的人?

《阿拉丁与神灯的故事》开篇第一段这样写道:“相传在古代中国的都城里,有一个以缝纫为业的手艺人,名叫穆斯塔法,他是个穷人,家境不好,膝下只有一个独生子,名叫阿拉丁。” 阿拉丁这个词的本意为“信仰的尊贵”,《阿拉丁与神灯》出自《一千零一夜》,《一千零一夜》是阿拉伯故事集,为什么中国人会成为一个阿拉伯故事里的主角呢?

阿拉伯帝国

奥斯曼帝国

笈多帝国

德里苏丹国家

日本

朝鲜

第4课 中古时期的亚洲(5-15世纪)

【课程标准】通过了解中古时期亚洲地区的不同国家、民族、宗教和社会变化,认识这一时期世界各文明地区(亚洲)的多元面貌。

一、阿拉伯帝国——东西文明的中转站

1.建立

穆罕默德去世,阿拉伯半岛基本统一

632年

建立起地跨亚非欧三洲的大帝国

8世纪中期

穆罕默德迁居麦地那,建立政权,势力范围逐渐扩大

622年

大规模对外扩张,先后征服叙利亚、两河流域、伊朗和北非的广大地区

7世纪中期起

穆罕默德创立教

610年

750年阿拉伯帝国全盛时的疆界

政教合一

1258年蒙古骑兵攻陷巴格达,阿拉伯帝国灭亡

伊斯兰教创立和传播的过程就是阿拉伯半岛统一、阿拉伯国家建立、扩张的过程;

【课堂探究】阿拉伯半岛统一与伊斯兰教的关系

材料一 阿拉伯人一手拿古兰经,一手执剑,向外扩张,到8世纪中期,阿拉伯国家成为横跨亚、非、欧的洲际大帝国。

材料二 我们的宗教和我们的帝国是一对阿拉伯孪生兄弟 。

——古代穆斯林作家 比鲁尼

“据说,穆罕默德40岁那年(610)离家出走,到麦加东北的希拉山洞里隐居潜修。一天夜里,真主派天使哲步勒伊莱前来,指示他以真主的名义传道,信仰‘安拉’真神。”

—孟广林《世界中世纪史》

《古兰经》是伊斯兰教的根本经典,根据穆罕默德生前言行(启示)纪录编纂而成,共114章,6200余节,内容丰富,对虔诚徒众生活的各个方面,对风俗和卫生、结婚和离婚、商业和政治、犯罪及惩罚、和平与战争予以指导。

①安拉是独一无二的万能的真神②“五功”:念功、拜功、斋功、课功、朝功

2、帝国的发展概况

(1)政治:最高统治者哈里发掌握政治、军事和宗教大权,下设各部大臣,辅助哈里发分掌行政、财政和宗教等方面的事务,其中以掌管财务和税务的部门最为重要。

632

661

1258

750

四大哈里发时期

倭马亚王朝

(白衣大食)

阿拔斯王朝

(黑衣大食)

鼎 盛

曼苏尔(阿拔斯王朝第二代哈里发)不仅是独揽政教大权的世俗专制君主,同时也是神。……为了贯彻专制集权统治,曼苏尔建立了一套组织庞大而严密的官僚统治机构,并设立“维吉尔”(即宰相),为政府最高长官,辅佐哈里发总理万机,权力极大。中央机关设各部局,分掌各种行政事务,重要的有财政、驿站(监察)、司法、工商、农业和军事等部。……财政收入是帝国的经济命脉,各省的财政总监由哈里发直接任命,并不受总督的管辖。

——朱寰主编《世界上古中古史》(下册)

(2)经济:手工业和商业发达、外贸繁荣,巴格达成为当时世界上最大的城市

阿拉伯人商业活动示意图

首都巴格达,位于美索不达米亚平原中央,扼水陆交通之要冲,极盛时期城市人口多达150万,…巴格达码头经常停泊数百艘来自全国各地和各国的船只,其中也有中国商船。……中国的丝绸和瓷器、印度的香料、中亚的宝石、东非的象牙和金砂等,都经阿拉伯商人转销世界各地。

——朱寰主编《世界上古中古史》

思考1:结合上面地图和材料,说说阿拉伯帝国在沟通世界贸易中的作用?

阿拉伯帝国沟通了亚非欧地区的贸易往来,促进了东西方物产的交流

(3)文化:

①吸收被征服地区文化,融合东西方文化,在文学、艺术、科学和思想等领域取得重要成就。

②东西方文化交流的桥梁:中国的造纸术、印度的数字先后经阿拉伯人传入欧洲,促进了西欧文化的发展

《一千零一夜》:又译《天方夜谭》,以波斯民间故事为蓝本,后又吸收印度、希腊、埃及等童话寓言以及大量阿拉伯故事而成。

清真寺:阿拉伯建筑艺术的集中体现,晚期受到印度建筑艺术的影响。

中国的造纸术、罗盘针、火药,印度的代数学、位置计算制和零的符号,都是通过阿拉伯人传入西方的。 ——朱寰主编《世界上古中古史》

思考2:阿拉伯帝国文化繁荣的原因?有何特点?

①所征服地区有数千年的文化积淀。

②地处欧、亚、非洲交界处,东西方文化在此交汇

③阿拉伯人的好学精神,广泛吸收各地区文化成就加以融合创造,形成具有自身特色的阿拉伯文化。

①多元性;②开放性;③包容性

二、奥斯曼帝国的兴起

1.兴起

13世纪

14世纪中期

1453年

16世纪后期

帝国兴起

土耳其人在两河流域发展起来,不断攻击拜占庭帝国,逐步征服小亚细亚

帝国发展

跨过今黑海海峡向欧洲进军,逐渐征服巴尔干和东南欧部分地区

继续发展

攻占君士坦丁堡,灭亡拜占庭帝国,将君士坦丁堡改为伊斯坦布尔,定为帝国首都

帝国极盛

先后征服西亚和北非部分地区,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国

奥斯曼土耳其人本是西突厥人的一支,最初生活在中亚地区,11世纪迁移到小亚细亚。1299年,突厥人的首领奥斯曼宣布独立,新国家被称为“奥斯曼”。14世纪中期,奥斯曼土耳其人开始扩张,占领小亚细亚大部分地区,其首领自称“苏丹”,建立国家机构和常备军。1453年,奥斯曼土耳其人攻占君士坦丁堡,灭亡拜占庭帝国,将君士坦丁堡改名伊斯坦布尔,定为奥斯曼帝国的首都。到16 世纪后期,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。

1.文艺复兴:君士坦丁堡陷落后,大量拜占庭帝国的学者逃到意大利,推动了文艺复兴运动的发展。

2.新航路的开辟:奥斯曼帝国控制了东西方丝绸之路的咽喉,对过往商人征收重税,推动了欧洲开辟新的商路,揭开了欧洲殖民扩张的序幕。

3.欧洲社会的进步:在对抗奥斯曼帝国进攻的过程中,欧洲很多国家走上了民族国家的道路,君主专制强化。火器和火药得到广泛应用,推动欧洲进入火器时代。

4.巴尔干成为欧洲的火药桶:奥斯曼帝国征服巴尔干半岛使该地区的民族宗教成分更加复杂,逐渐演化成欧洲的火药桶。

思考3:奥斯曼土耳其人灭亡拜占庭帝国的影响?

2.统治

(1)政治:——政教合一

①元首:最高统治者是苏丹,他既是宗教领袖,又是国家和军队的主宰,还是全国土地的最高所有者。

②阶层:宗教上层和封建主是统治阶级,工商业者和农民承担各种苛捐杂税。

实行政教合一的体制

苏丹:阿拉伯语中的一个尊称,意为“力量”、“治权”,后来变成伊斯兰国家世俗君王的称号

(2)经济:——阻隔传统商路

15-16世纪一度繁荣,帝国控制了连接亚欧的商路,对过往商品征收重税,东西方之间贸易受到一定影响。

思考4:两大帝国对待外来文化的不同态度

阿拉伯帝国:采取交流、吸收和融汇的方式,具有沟通东西的作用,促进了东西方贸易的发展

奥斯曼帝国:控制亚欧商路,阻碍了东西方文化的传播与交流。

世界历史上曾经地跨亚、非、欧三洲的大帝国

前6世纪—前4世纪

公元前4世纪

前27年—395年

395年—1453年

7—13世纪

1299年—1922年

1.笈多帝国(320-540年,中世纪统一印度的第一个封建王朝)

①兴起:4世纪初,兴起于恒河中游,几乎征服了北印度。

②统治:

政治:政局稳定,国王直接控制恒河中下游,其余大部分保留藩王,政令不够统一。

经济:经济繁荣

宗教:宽容政策,佛教盛行印度教兴起,以后逐渐发展为印度的主要宗教。

三、中古时期的印度(南亚次大陆)

印度教的基本教义与婆罗门教类同,主要经典有《吠陀》《奥义书》《往世书》《摩诃婆罗多》《摩罗衍那》等。印度教恪守等级森严的种姓制度,同时吸收佛教的“轮回”“业报”的教义,鼓吹人生有轮回,善恶有因果。印度教的主神是相互关联而各具一相的“三相神”,即婆罗摩、毗湿奴和湿婆三大主神。(如图从左至右)

三大主神

婆罗摩(大梵天):创造之神,是宇宙和天地万物(包括神、人)的创造者,被称为始祖。

毗湿奴(遍入天):赐福于人类的保护神。

湿婆(大自在天):苦行神和舞蹈之神。

2、德里苏丹国(1206-1526年突厥人入侵)

①兴起:11世纪,突厥人入侵印度。13世纪初,突厥人在印度建立德里苏丹国,以伊斯兰教为国教。

②统治:

政治:最高统治者称苏丹,握有最高行政、立法、司法和军事权力;地方划分为行省,行省总督由苏丹任命,重要职位由穆斯林担任。

宗教:以伊斯兰教为国教

德里苏丹国的上层统治阶级都是来自印度以外的封建主。……侵入印度的伊斯兰教统治者自认为所进行的是反对不信教者的“圣战”,所以对待印度教徒十分残酷。

——童自觉、路振光《世界古代史》

在14世纪初,南方印度教王公开始兴起反对北方伊斯兰教政权,建立独立国家的斗争。

——孟广林 《世界中世纪史》

中古印度的发展简史

- 孔雀王朝(前324-前185年,第一个基本统一的古印度奴隶制王朝)

-贵霜帝国(55-425年,大月氏人入侵)

- 笈多帝国(320-540年,中世纪统一印度的第一个封建王朝)

- 拉其普特时期(7世纪中叶-12世纪末穆斯林征服北印度)

- 德里苏丹国(1206-1526年突厥人入侵)

- 莫卧儿帝国(1526-1857年蒙古入侵)

- 英属印度(1858-1947年)

- “印巴分治”(1947至今)

中古时期

四、东亚的国家

1、中古时期的日本

德川幕府建立,实行锁国政策

17世纪

镰仓幕府建立,进入幕府政治时期

12世纪末

中央集权体制瓦解,形成庄园,豢养武士

10世纪

出现严重社会危机

6-7世纪

中国人民把冶铁和水稻种植技术带到日本,推动了日本社会的发展

秦汉之际

日本疆域简图

646年

开始“大化改新”,经过约半个世纪的改革,日本模仿隋唐律令制度建立了中央集权国家

(1)大化改新

背景 社会矛盾尖锐、唐文化的影响

开始 646年孝德天皇颁布《改新之诏》进行改革,因年号为“大化”,故史称大化改新。

内容 政治 建立中央集权的天皇制封建国家,废除贵族世袭制,以才选官

经济 废除部民制,实施收授法和租庸调制

文化 文字、建筑、服饰

影响 大化改新是日本从奴隶社会向封建社会过渡的标志,大和正式改称日本国。

孝德天皇

日本·善于学习的民族

(2)幕府统治

源赖朝(1147—1199)

①背景:

A.庄园经济形成:10世纪,日本的中央集权体制开始瓦解。贵族、佛寺和神社广占土地,形成庄园。

B.武士集团形成:贵族及庄园领主豢养武士,武士集团的重要性日益增强。

②形成:12世纪末,武士集团的首领源赖朝在镰仓建立了自己的军事机构——幕府,日本进入幕府 政治时期。

③特点:

A.以天皇为首的朝廷只保有名义上的中央政府称号,以将军为首的幕府掌握实权。

B. 将军与武士结成主从关系,武士成为将军的家臣。

C..将军赋予武士官职和俸禄;武士对将军宣誓效忠,并承担纳贡和兵役等义务。

日本统治阶层示意图

三朝幕府统治

(2)幕府统治

④锁国政策:17世纪建立的德川幕府面对世界变局,意图以锁国加强统治,抵御外来影响。

德川家康

坂本太郎在《日本史》一书中如此评价锁国政策:

有关锁国的利弊,历来议论纷纭;但它确实是加强和巩固慕府封建统治的有效政策,长达二百余年的江户时代,能在国内保持和平,幕府政权得以维持,锁国无疑是个有力因素。在经济方面,国内产业得到发展,在文化方面日本独特文化得以昌盛等等,可以说都是由于锁国的影响。但是另一方面,它缩小了人民刚刚开展的、面向世界的目光,扼杀了不断探索的精神……

这段评价有道理吗 谈谈你的理由。

这段评价有道理。锁国虽然一定程度上维护了日本文化的传承,但也严重制约了日本的发展,使日本疏离于世界发展的现代化潮流。后来明治维新和学习西方的成功,从反面证明了锁国政策的落后。

2.中古时期的朝鲜

7世纪末

新罗

新罗初步统一朝鲜半岛,模仿中国建立中央集权国家

10世纪初

高丽

新罗人王建建立高丽王朝,仿效唐朝制度

14世纪末

朝鲜

高丽大将李成桂自立为王,迁都汉城,改国号为朝鲜

16世纪末

共抗侵略

日本丰臣秀吉派军侵略朝鲜,朝鲜请求中国支援,历经7年中朝军民取得胜利

李成桂与景福宫

方面 表现

政治 中央设三省六部,地方划分为十道

选官 引入科举考试选拔官员

经济 推行土地国有

文化 传播中国的儒家经典和辞章之学

①亚洲历史的发展是多元的,都对世界文化做出了自己的贡献。纵向来看,发展不平衡,有先有后,有快有慢。

②文明的交流日趋加强。中国、印度、阿拉伯文明在这一时期不断向外传播,与深受中国影响的日本、朝鲜文明交相辉映,谱写了亚洲文明发展史上光辉灿烂的一页。横跨亚欧非三洲的阿拉伯帝国,促进了东西方文明的交融,奥斯曼土耳其的崛起,客观上起到了促进伊斯兰教的传播、传承阿拉伯文明的作用。中古时代的亚洲大陆,文化多元,各具特色;诸多文明联系日益增强,技术、文化的交流使人类文明的发展进程大为加快。

思考:中古时期的亚洲,反映亚洲历史发展怎样的特点?有何趋势?

文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展

课堂小结

多种宗教

中央集权

中古时期的亚洲

阿拉伯帝国

南亚与东亚

奥斯曼帝国

阿拉伯帝国的兴起

阿拉伯帝国的建立

阿拉伯帝国的鼎盛

文化:

经济:

奥斯曼帝国的兴起

奥斯曼帝国的统治:政治领域、经济领域、历史影响

中古时期的印度

(南亚次大陆)

中古时期的日本

中古时期的朝鲜

笈多帝国:

得里苏丹国

大化改新

幕府统治

背景:

时间:12世纪末,镰仓幕府的建立

特点:

锁国政策:

西亚

南亚

东亚

政教合一

政治:

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体