北师大版数学一年级下册 6.3 阅览室 教案

文档属性

| 名称 | 北师大版数学一年级下册 6.3 阅览室 教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 404.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-02-26 21:10:08 | ||

图片预览

文档简介

《阅览室教学设计》

教学设计个人信息

姓名 单位 联系方式

设计者

教学基本信息

课题 《阅览室》

学科 数学 学段 第一学段 年级 一年级

相关领域 数与代数

教材 书名:数学 出版社:北京师范大学出版社出版日期:2014年12月

1.指导思想与理论依据

“在基本技能的教学中不仅要使学生掌握技能操作的程序和步骤,还要使学生理解程序和步骤的道理,对于计算教学,学生不仅要掌握如何进行计算而且要知道相应的算理”以此为起点,围绕着“在动手操作中思考数学”这一主题,赋予计算教学新的内涵,使计算教学充满了生活气息,通过动手操作提倡算用结合深刻理解算理。

2.教学背景分析

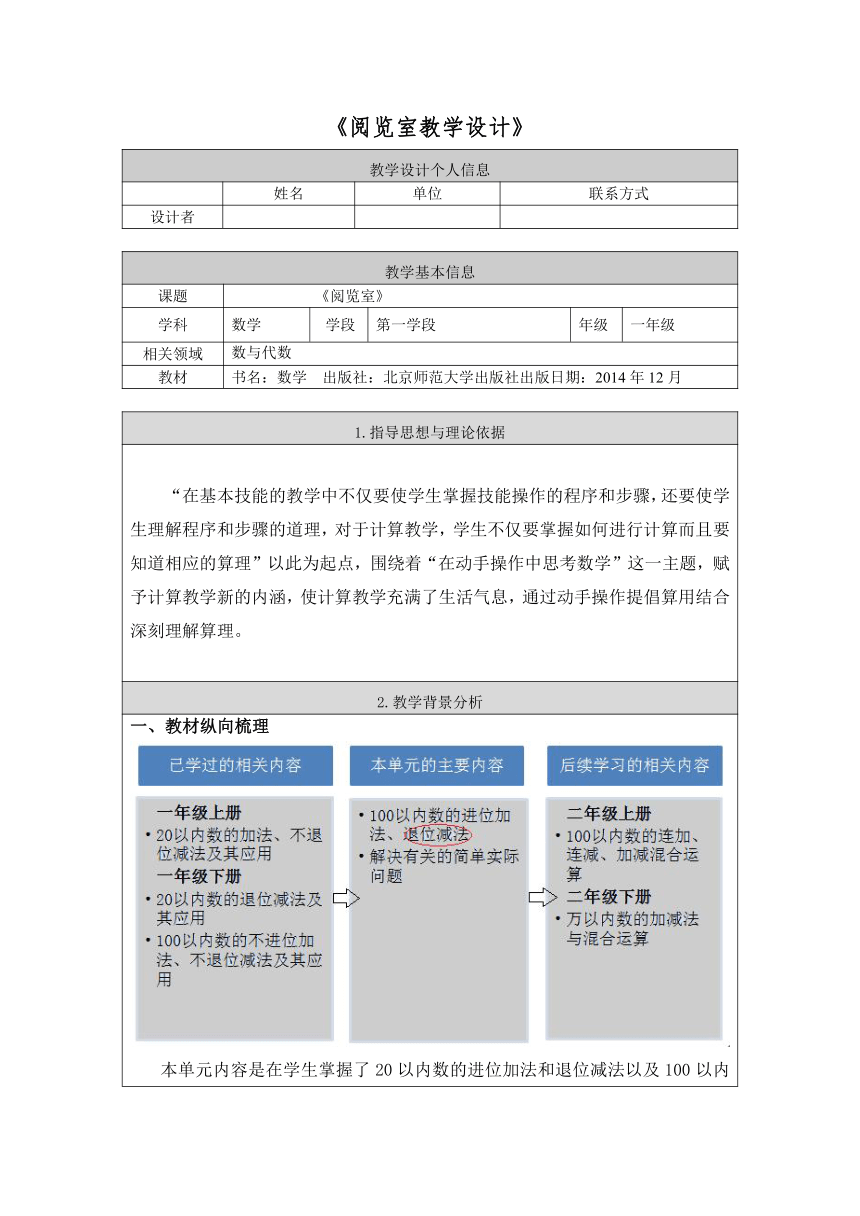

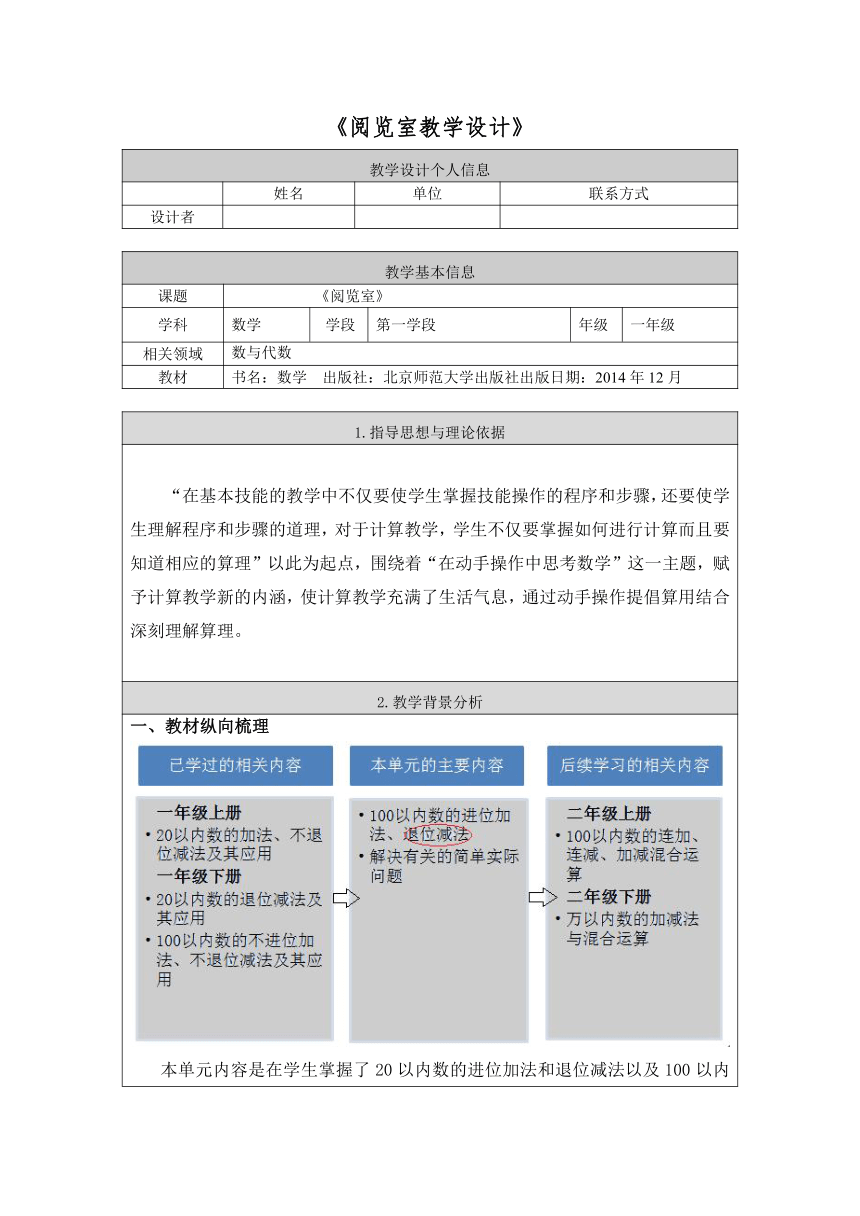

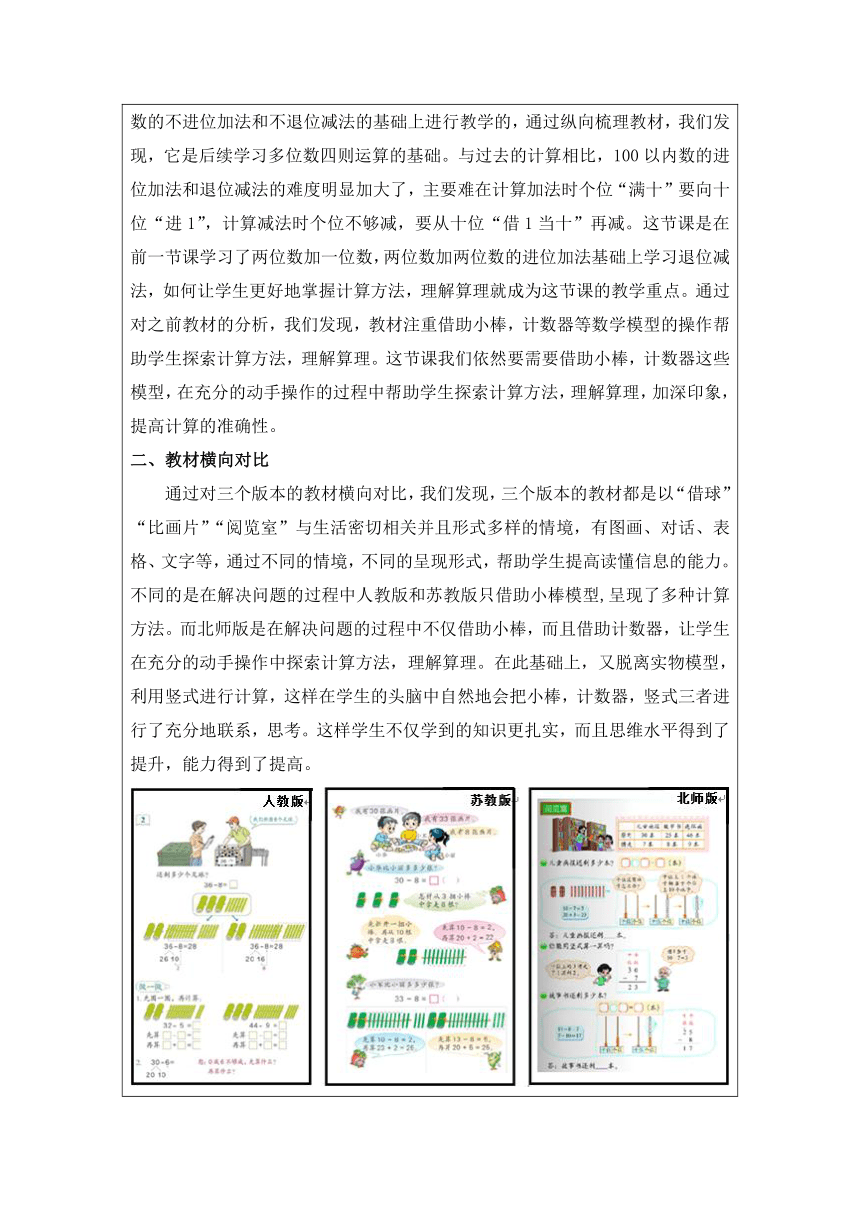

一、教材纵向梳理 本单元内容是在学生掌握了20以内数的进位加法和退位减法以及100以内数的不进位加法和不退位减法的基础上进行教学的,通过纵向梳理教材,我们发现,它是后续学习多位数四则运算的基础。与过去的计算相比,100以内数的进位加法和退位减法的难度明显加大了,主要难在计算加法时个位“满十”要向十位“进1”,计算减法时个位不够减,要从十位“借1当十”再减。这节课是在前一节课学习了两位数加一位数,两位数加两位数的进位加法基础上学习退位减法,如何让学生更好地掌握计算方法,理解算理就成为这节课的教学重点。通过对之前教材的分析,我们发现,教材注重借助小棒,计数器等数学模型的操作帮助学生探索计算方法,理解算理。这节课我们依然要需要借助小棒,计数器这些模型,在充分的动手操作的过程中帮助学生探索计算方法,理解算理,加深印象,提高计算的准确性。 二、教材横向对比 通过对三个版本的教材横向对比,我们发现,三个版本的教材都是以“借球”“比画片”“阅览室”与生活密切相关并且形式多样的情境,有图画、对话、表格、文字等,通过不同的情境,不同的呈现形式,帮助学生提高读懂信息的能力。 不同的是在解决问题的过程中人教版和苏教版只借助小棒模型,呈现了多种计算方法。而北师版是在解决问题的过程中不仅借助小棒,而且借助计数器,让学生在充分的动手操作中探索计算方法,理解算理。在此基础上,又脱离实物模型,利用竖式进行计算,这样在学生的头脑中自然地会把小棒,计数器,竖式三者进行了充分地联系,思考。这样学生不仅学到的知识更扎实,而且思维水平得到了提升,能力得到了提高。 我的思考 三个版本的教材都是以现实的生活情境为载体,在操作活动中让学生探索计算方法,理解算理。在本节课中如何让学生更好地掌握计算方法,理解算理呢?我想应该让学生在充分的动手操作过程中,不仅借助实物模型会操作,并且能够把从实物模型操作中得到的经验,运用到数学模型中,明白算理,并能运用到竖式计算中,让每一位学生都有亲身经历探索算法的思考过程,这样学生的思维会得到有层次的提升,能力会得到系统的培养。 三、学情分析 第一次调研 调研对象:一(6)41人 调研内容: 为了学生更有效的学习,在本节课学习之前做了前测: 调研题目调研意图你能用你喜欢的方式把43-9的计算过程表示出来吗 了解学生原有的知识基础和思维方式

调研结果:35人做对,6人做错。 调研分析: 在做错的6人中他们都是采用竖式计算的方法,有3人是出现了计算错误,其他3人是列了竖式之后完全不会方法,不知道怎么计算,分析不知道怎么计算的3位同学,他们是平时基础比较弱的学生。 在做对的35人中,有11位同学是用了之前学过的方法,比如小棒,计数器,数线,拆分数,用图形表示数的方法清晰地表示了计算过程。说明这些同学的知识迁移能力比较强,会运用学过的旧知识去解决新问题。有24位同学采用的是竖式的计算方法,他们虽然计算是正确的,但是他们究竟对于竖式计算的算理明白吗?随后我们又对这些同学进行了访谈。 第二次调研 调研目的:了解学生懂不懂竖式计算的算理 调研对象:一(6)班24位学生 调研结果: 通过访谈,我们发现,在这24位同学中,有25%同学是通过家长教或者在课外班学过的,有75%同学根本不明白算理,他们是通过凑数或口算的方法计算,所以我们把是本节课的重点定位在借助数学模型,在动手操作中理解算理。 我的思考: 做对的绝大多数学生学生仍处于模仿和感性阶段,没有达到理解和掌握的程度,不知道被减数个位不够减该怎么办,因此解决“退一当十”的算理就成了本课的重点和难点。 我们想到的解决这一难点的策略是:通过沟通实物模型、小棒以及计数器之间的联系,特别是将直观学具操作转化为头脑中抽象的思维过程,学生才能真正掌握算法,理解算理,让每一个学生亲身经历探索算法的思考过程,让学生不仅“知其然”更要“知其所以然”。

3.教学目标(含重、难点)

经历探索两位数减一位数退位减法计算方法的过程,利用数学模型的支撑,理解退位减法的算理。 能正确进行退位减法的计算,并用自己喜欢的方法表达。 培养学生的计算能力和动手操作能力,为后续的学习奠定基础。 重点:借助数学模型的操作,帮助学生理解不同学习材料之间的关系。使学生充分理解算理。

4.教学过程与教学资源设计(可附教学流程图)

教学流程图: 创设情境,激发兴趣 你们去跳蚤市场卖过东西吗?跳蚤市场有很多东西,胡老师周末也去跳蚤市场卖东西了,老师带你们看看当天的场景,(出示PPT)你们看胡老师卖什么了?(出示表格)我们刚才知道了这么多数学信息,你们能试着提一个减法问题吗? 老师这里有一个一2班小朋友列的算式,你们猜猜这个算式解决的是我们刚才提的哪个问题?你是怎么想的? 【设计意图】:创设义卖情景,激发孩子学习兴趣。培养学生观察表格寻找数学信息,提问数学问题的能力。 探求新知 1.利用身边的生活模型初步感知算理 还剩多少本儿童画报呢?为了让大家感受一下现场的气氛,今天胡老师有给你们准备儿童画报,老师把10本儿童画报打成一捆,那现在是多少本呢?你们哪个小组愿意来前面感受一下卖书的过程。 同学们你们看清楚了吗?他是怎么卖的? 小结:看来我们从3捆中拆来一捆这样就能卖出7本了。 【设计意图】本环节主要是利用学生身边的生活模型,初步感受“30-7”是从3个十里面,拿出7本书,要先把其中1个十(也就是1捆书)打开,再从10本书中拿出7本。其中2捆书没有发生变化,因此很容易知道还剩23本书。通过这样一个情景再现的形式,使学生初步建构数学方法。 2.借助数学模型初步感知算理,放手让学生操作数学模型探索计算方法 老师这里只有3捆书,不方便你们操作,请用小棒和计数器也像刚才这个小组一样,感受一下卖书的过程。 活动要求:1.用你手中的学具和你的同桌一边摆一边说你是怎么操作的。 2.小组交流完立刻坐好。 3.借助数学模型初步感受算理 小棒: 追问:1.为什么要从3捆小棒中拿出一捆? 2.为什么要把一捆小棒拆开? 计数器: 追问:1.为什么要从十位的3颗珠子里退回1颗珠子? 2.退回的1颗珠子变成什么了? 3.实际是从几颗珠子里减掉的7颗珠子? 4.建构“退位点”与两种数学模型的联系深化理解 我们刚才用小棒和计数器都演示了老师周末卖书的过程,那你能用竖式表示一下吗? 【设计意图】学生经历充分的动手操作,很容易轻松的过渡到用算式抽象表达算理。 5.沟通模型间的联系,深化算理 我们刚才用小棒,计数器还有竖式都解决了30-7,等于多少?那么竖式上十位上3上面的圆点是什么意思呀?你能在小棒和计数器中找到吗? 【设计意图】建立竖式与摆小棒、拨计数器之间的联系,突出重点、突破难点。 沟通摆小棒、拨计数器和竖式之间的联系,帮助学生进一步体 会“退一当十”的道理。 三、巩固提升 老师这里还有一个算式,你们看看这个算式能解决刚才咱们提出的哪个问题呢?你能试着用竖式解决一下这个问题吗?如果你遇到困难了,你可以利用左边的计数器画一画。 展示追问:1.为什么要退位?2.退位后怎么算出来的?3.列竖式应该注意些什么呢? 总结 同学们通过这节课的学习,你有哪些收获? 板书设计: 退位减法 还剩下多少本儿童画报? 30-7=23(本)

教学设计个人信息

姓名 单位 联系方式

设计者

教学基本信息

课题 《阅览室》

学科 数学 学段 第一学段 年级 一年级

相关领域 数与代数

教材 书名:数学 出版社:北京师范大学出版社出版日期:2014年12月

1.指导思想与理论依据

“在基本技能的教学中不仅要使学生掌握技能操作的程序和步骤,还要使学生理解程序和步骤的道理,对于计算教学,学生不仅要掌握如何进行计算而且要知道相应的算理”以此为起点,围绕着“在动手操作中思考数学”这一主题,赋予计算教学新的内涵,使计算教学充满了生活气息,通过动手操作提倡算用结合深刻理解算理。

2.教学背景分析

一、教材纵向梳理 本单元内容是在学生掌握了20以内数的进位加法和退位减法以及100以内数的不进位加法和不退位减法的基础上进行教学的,通过纵向梳理教材,我们发现,它是后续学习多位数四则运算的基础。与过去的计算相比,100以内数的进位加法和退位减法的难度明显加大了,主要难在计算加法时个位“满十”要向十位“进1”,计算减法时个位不够减,要从十位“借1当十”再减。这节课是在前一节课学习了两位数加一位数,两位数加两位数的进位加法基础上学习退位减法,如何让学生更好地掌握计算方法,理解算理就成为这节课的教学重点。通过对之前教材的分析,我们发现,教材注重借助小棒,计数器等数学模型的操作帮助学生探索计算方法,理解算理。这节课我们依然要需要借助小棒,计数器这些模型,在充分的动手操作的过程中帮助学生探索计算方法,理解算理,加深印象,提高计算的准确性。 二、教材横向对比 通过对三个版本的教材横向对比,我们发现,三个版本的教材都是以“借球”“比画片”“阅览室”与生活密切相关并且形式多样的情境,有图画、对话、表格、文字等,通过不同的情境,不同的呈现形式,帮助学生提高读懂信息的能力。 不同的是在解决问题的过程中人教版和苏教版只借助小棒模型,呈现了多种计算方法。而北师版是在解决问题的过程中不仅借助小棒,而且借助计数器,让学生在充分的动手操作中探索计算方法,理解算理。在此基础上,又脱离实物模型,利用竖式进行计算,这样在学生的头脑中自然地会把小棒,计数器,竖式三者进行了充分地联系,思考。这样学生不仅学到的知识更扎实,而且思维水平得到了提升,能力得到了提高。 我的思考 三个版本的教材都是以现实的生活情境为载体,在操作活动中让学生探索计算方法,理解算理。在本节课中如何让学生更好地掌握计算方法,理解算理呢?我想应该让学生在充分的动手操作过程中,不仅借助实物模型会操作,并且能够把从实物模型操作中得到的经验,运用到数学模型中,明白算理,并能运用到竖式计算中,让每一位学生都有亲身经历探索算法的思考过程,这样学生的思维会得到有层次的提升,能力会得到系统的培养。 三、学情分析 第一次调研 调研对象:一(6)41人 调研内容: 为了学生更有效的学习,在本节课学习之前做了前测: 调研题目调研意图你能用你喜欢的方式把43-9的计算过程表示出来吗 了解学生原有的知识基础和思维方式

调研结果:35人做对,6人做错。 调研分析: 在做错的6人中他们都是采用竖式计算的方法,有3人是出现了计算错误,其他3人是列了竖式之后完全不会方法,不知道怎么计算,分析不知道怎么计算的3位同学,他们是平时基础比较弱的学生。 在做对的35人中,有11位同学是用了之前学过的方法,比如小棒,计数器,数线,拆分数,用图形表示数的方法清晰地表示了计算过程。说明这些同学的知识迁移能力比较强,会运用学过的旧知识去解决新问题。有24位同学采用的是竖式的计算方法,他们虽然计算是正确的,但是他们究竟对于竖式计算的算理明白吗?随后我们又对这些同学进行了访谈。 第二次调研 调研目的:了解学生懂不懂竖式计算的算理 调研对象:一(6)班24位学生 调研结果: 通过访谈,我们发现,在这24位同学中,有25%同学是通过家长教或者在课外班学过的,有75%同学根本不明白算理,他们是通过凑数或口算的方法计算,所以我们把是本节课的重点定位在借助数学模型,在动手操作中理解算理。 我的思考: 做对的绝大多数学生学生仍处于模仿和感性阶段,没有达到理解和掌握的程度,不知道被减数个位不够减该怎么办,因此解决“退一当十”的算理就成了本课的重点和难点。 我们想到的解决这一难点的策略是:通过沟通实物模型、小棒以及计数器之间的联系,特别是将直观学具操作转化为头脑中抽象的思维过程,学生才能真正掌握算法,理解算理,让每一个学生亲身经历探索算法的思考过程,让学生不仅“知其然”更要“知其所以然”。

3.教学目标(含重、难点)

经历探索两位数减一位数退位减法计算方法的过程,利用数学模型的支撑,理解退位减法的算理。 能正确进行退位减法的计算,并用自己喜欢的方法表达。 培养学生的计算能力和动手操作能力,为后续的学习奠定基础。 重点:借助数学模型的操作,帮助学生理解不同学习材料之间的关系。使学生充分理解算理。

4.教学过程与教学资源设计(可附教学流程图)

教学流程图: 创设情境,激发兴趣 你们去跳蚤市场卖过东西吗?跳蚤市场有很多东西,胡老师周末也去跳蚤市场卖东西了,老师带你们看看当天的场景,(出示PPT)你们看胡老师卖什么了?(出示表格)我们刚才知道了这么多数学信息,你们能试着提一个减法问题吗? 老师这里有一个一2班小朋友列的算式,你们猜猜这个算式解决的是我们刚才提的哪个问题?你是怎么想的? 【设计意图】:创设义卖情景,激发孩子学习兴趣。培养学生观察表格寻找数学信息,提问数学问题的能力。 探求新知 1.利用身边的生活模型初步感知算理 还剩多少本儿童画报呢?为了让大家感受一下现场的气氛,今天胡老师有给你们准备儿童画报,老师把10本儿童画报打成一捆,那现在是多少本呢?你们哪个小组愿意来前面感受一下卖书的过程。 同学们你们看清楚了吗?他是怎么卖的? 小结:看来我们从3捆中拆来一捆这样就能卖出7本了。 【设计意图】本环节主要是利用学生身边的生活模型,初步感受“30-7”是从3个十里面,拿出7本书,要先把其中1个十(也就是1捆书)打开,再从10本书中拿出7本。其中2捆书没有发生变化,因此很容易知道还剩23本书。通过这样一个情景再现的形式,使学生初步建构数学方法。 2.借助数学模型初步感知算理,放手让学生操作数学模型探索计算方法 老师这里只有3捆书,不方便你们操作,请用小棒和计数器也像刚才这个小组一样,感受一下卖书的过程。 活动要求:1.用你手中的学具和你的同桌一边摆一边说你是怎么操作的。 2.小组交流完立刻坐好。 3.借助数学模型初步感受算理 小棒: 追问:1.为什么要从3捆小棒中拿出一捆? 2.为什么要把一捆小棒拆开? 计数器: 追问:1.为什么要从十位的3颗珠子里退回1颗珠子? 2.退回的1颗珠子变成什么了? 3.实际是从几颗珠子里减掉的7颗珠子? 4.建构“退位点”与两种数学模型的联系深化理解 我们刚才用小棒和计数器都演示了老师周末卖书的过程,那你能用竖式表示一下吗? 【设计意图】学生经历充分的动手操作,很容易轻松的过渡到用算式抽象表达算理。 5.沟通模型间的联系,深化算理 我们刚才用小棒,计数器还有竖式都解决了30-7,等于多少?那么竖式上十位上3上面的圆点是什么意思呀?你能在小棒和计数器中找到吗? 【设计意图】建立竖式与摆小棒、拨计数器之间的联系,突出重点、突破难点。 沟通摆小棒、拨计数器和竖式之间的联系,帮助学生进一步体 会“退一当十”的道理。 三、巩固提升 老师这里还有一个算式,你们看看这个算式能解决刚才咱们提出的哪个问题呢?你能试着用竖式解决一下这个问题吗?如果你遇到困难了,你可以利用左边的计数器画一画。 展示追问:1.为什么要退位?2.退位后怎么算出来的?3.列竖式应该注意些什么呢? 总结 同学们通过这节课的学习,你有哪些收获? 板书设计: 退位减法 还剩下多少本儿童画报? 30-7=23(本)