2022届高考地理二轮专题复习课件自然地理环境的整体性(17张)

文档属性

| 名称 | 2022届高考地理二轮专题复习课件自然地理环境的整体性(17张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-02-26 08:57:56 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

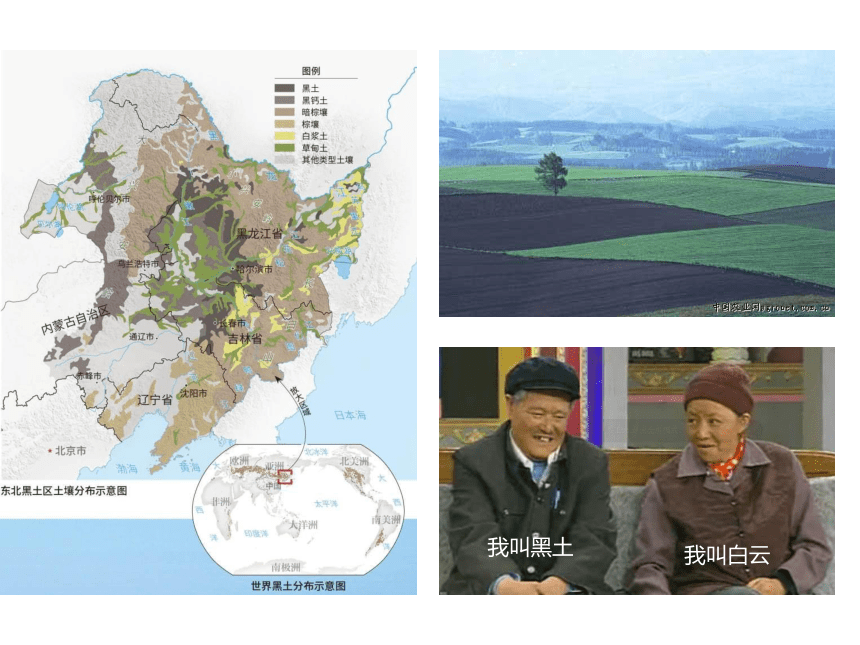

自然地理环境的整体性

——黑土的前世今生

我叫黑土

我叫白云

一两土

,

二两油

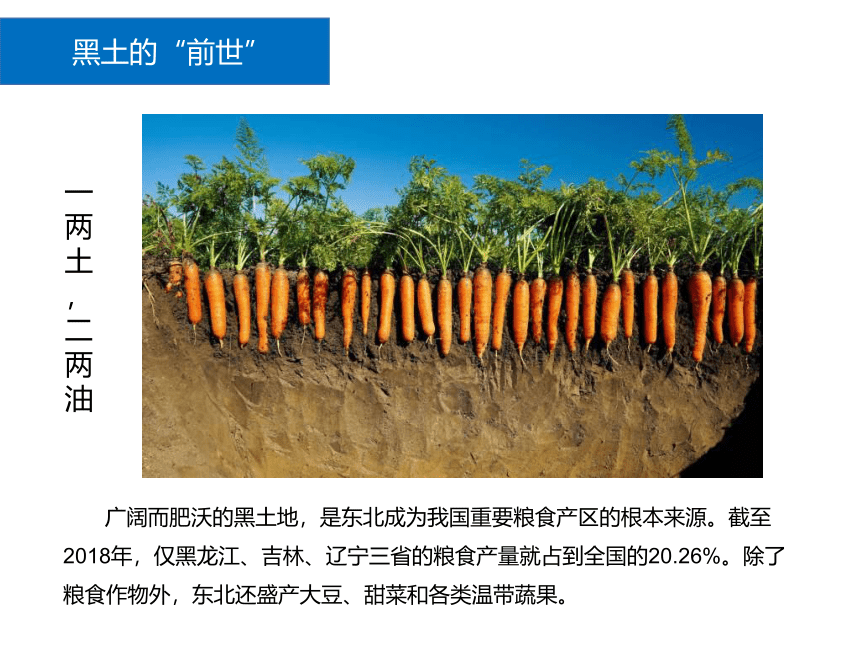

广阔而肥沃的黑土地,是东北成为我国重要粮食产区的根本来源。截至2018年,仅黑龙江、吉林、辽宁三省的粮食产量就占到全国的20.26%。除了粮食作物外,东北还盛产大豆、甜菜和各类温带蔬果。

黑土的“前世”

地貌

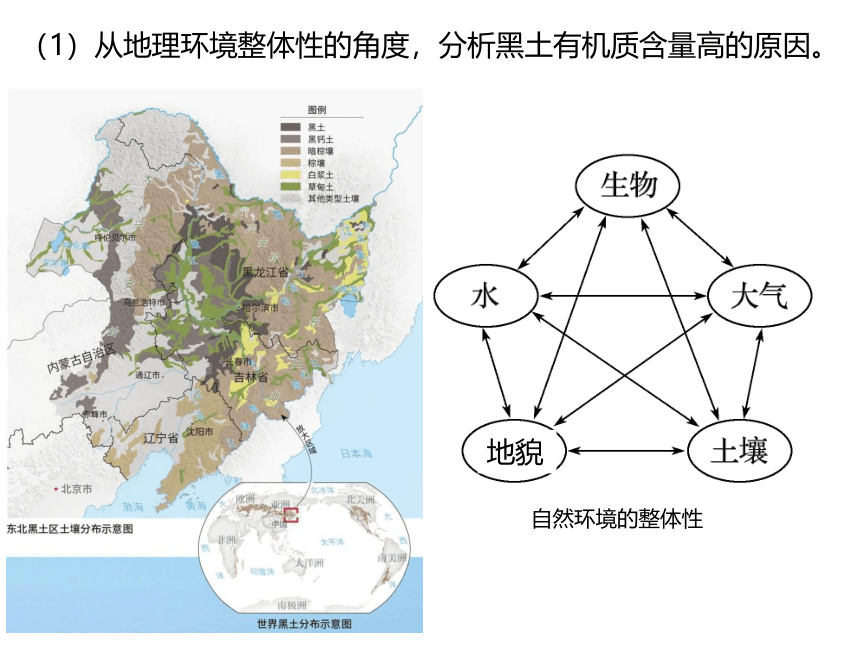

自然环境的整体性

(1)从地理环境整体性的角度,分析黑土有机质含量高的原因。

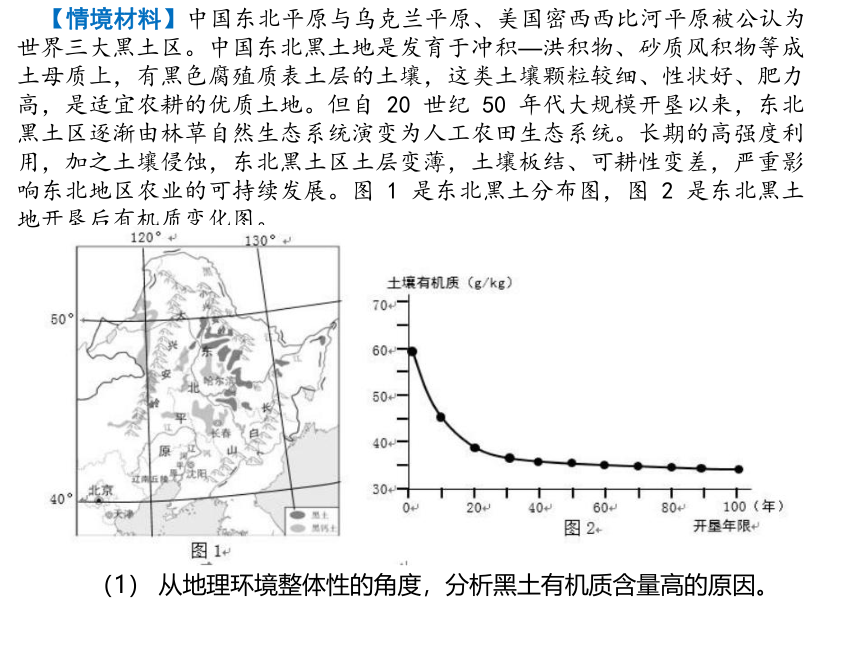

【情境材料】中国东北平原与乌克兰平原、美国密西西比河平原被公认为世界三大黑土区。中国东北黑土地是发育于冲积—洪积物、砂质风积物等成土母质上,有黑色腐殖质表土层的土壤,这类土壤颗粒较细、性状好、肥力高,是适宜农耕的优质土地。但自 20 世纪 50 年代大规模开垦以来,东北黑土区逐渐由林草自然生态系统演变为人工农田生态系统。长期的高强度利用,加之土壤侵蚀,东北黑土区土层变薄,土壤板结、可耕性变差,严重影响东北地区农业的可持续发展。图 1 是东北黑土分布图,图 2 是东北黑土地开垦后有机质变化图。

(1) 从地理环境整体性的角度,分析黑土有机质含量高的原因。

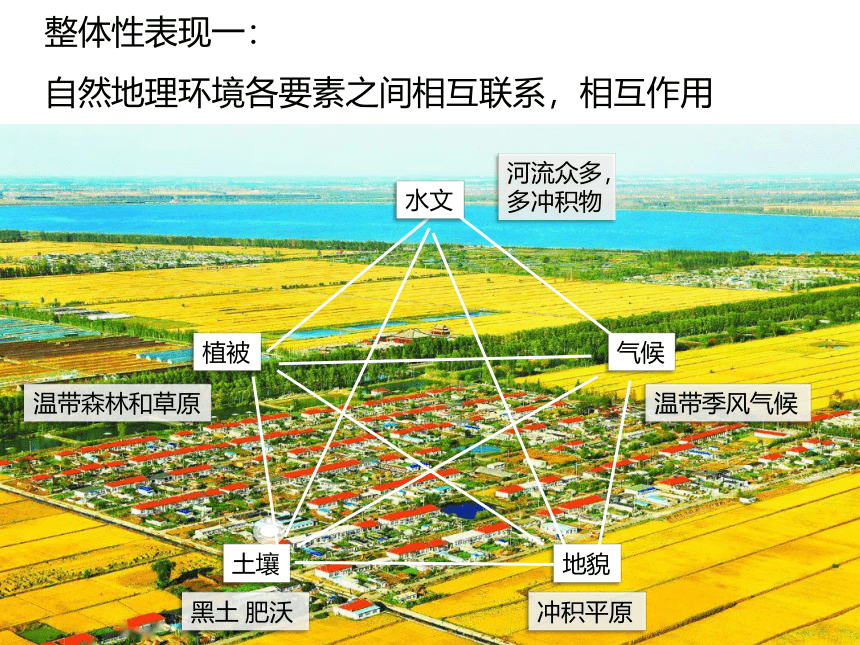

整体性表现一:

自然地理环境各要素之间相互联系,相互作用

植被

温带森林和草原

温带季风气候

地貌

冲积平原

土壤

黑土 肥沃

气候

水文

河流众多,多冲积物

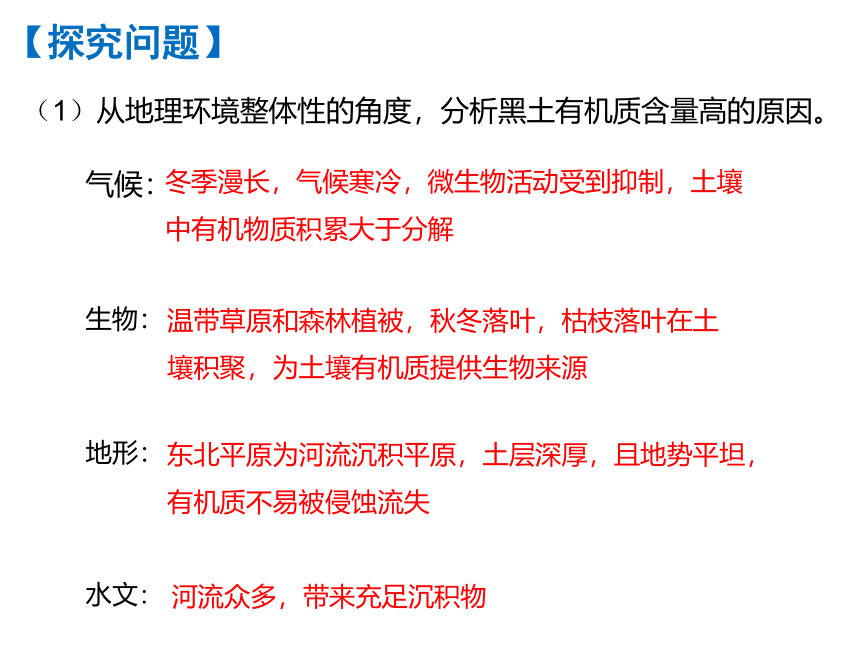

(1)从地理环境整体性的角度,分析黑土有机质含量高的原因。

【探究问题】

气候:

生物:

地形:

水文:

温带草原和森林植被,秋冬落叶,枯枝落叶在土壤积聚,为土壤有机质提供生物来源

东北平原为河流沉积平原,土层深厚,且地势平坦,有机质不易被侵蚀流失

冬季漫长,气候寒冷,微生物活动受到抑制,土壤中有机物质积累大于分解

河流众多,带来充足沉积物

【情境材料】中国东北平原与乌克兰平原、美国密西西比河平原被公认为世界三大黑土区。中国东北黑土地是发育于冲积—洪积物、砂质风积物等成土母质上,有黑色腐殖质表土层的土壤,这类土壤颗粒较细、性状好、肥力高,是适宜农耕的优质土地。但自 20 世纪 50 年代大规模开垦以来,东北黑土区逐渐由林草自然生态系统演变为人工农田生态系统。长期的高强度利用,加之土壤侵蚀,东北黑土区土层变薄,土壤板结、可耕性变差,严重影响东北地区农业的可持续发展。图 1 是东北黑土分布图,图 2 是东北黑土地开垦后有机质变化图。

(2) 推断黑土颗粒较细、均匀一致的原因。

(2) 推断黑土颗粒较细、均匀一致的原因。

【探究问题】

(2) 推断黑土颗粒较细、均匀一致的原因。

【探究问题】

黑土地主要分布在东北平原,地形平坦,地表多流水或风力沉积物;成土母质的颗粒大小决定土壤的性状,该地河流流速慢,风力小,因此沉积物颗粒较细,以此为成土母质的土壤颗粒较细且均匀。

【情境材料】中国东北平原与乌克兰平原、美国密西西比河平原被公认为世界三大黑土区。中国东北黑土地是发育于冲积—洪积物、砂质风积物等成土母质上,有黑色腐殖质表土层的土壤,这类土壤颗粒较细、性状好、肥力高,是适宜农耕的优质土地。但自 20 世纪 50 年代大规模开垦以来,东北黑土区逐渐由林草自然生态系统演变为人工农田生态系统。长期的高强度利用,加之土壤侵蚀,东北黑土区土层变薄,土壤板结、可耕性变差,严重影响东北地区农业的可持续发展。图 1 是东北黑土分布图,图 2 是东北黑土地开垦后有机质变化图。

影响土壤质地 粗细因素

成土母质

黑土的“今生”

黑土的“今生”

“一两土,二两油”的肥沃黑土,变得“连水都攥不出来了”

形成1厘米厚的黑土层需要上百年

【情境材料】中国东北平原与乌克兰平原、美国密西西比河平原被公认为世界三大黑土区。中国东北黑土地是发育于冲积—洪积物、砂质风积物等成土母质上,有黑色腐殖质表土层的土壤,这类土壤颗粒较细、性状好、肥力高,是适宜农耕的优质土地。但自 20 世纪 50 年代大规模开垦以来,东北黑土区逐渐由林草自然生态系统演变为人工农田生态系统。长期的高强度利用,加之土壤侵蚀,东北黑土区土层变薄,土壤板结、可耕性变差,严重影响东北地区农业的可持续发展。图 1 是东北黑土分布图,图 2 是东北黑土地开垦后有机质变化图。

(3)分析黑土开垦后土壤有机质的变化过程及原因。

变化过程:黑土开垦初期,土壤有机质快速下降;黑土开垦后期,土壤有机质下降速度减慢,趋于稳定。

(3)分析黑土开垦后土壤有机质的变化过程及原因

【情境材料】中国东北平原与乌克兰平原、美国密西西比河平原被公认为世界三大黑土区。中国东北黑土地是发育于冲积—洪积物、砂质风积物等成土母质上,有黑色腐殖质表土层的土壤,这类土壤颗粒较细、性状好、肥力高,是适宜农耕的优质土地。但自 20 世纪 50 年代大规模开垦以来,东北黑土区逐渐由林草自然生态系统演变为人工农田生态系统。长期的高强度利用,加之土壤侵蚀,东北黑土区土层变薄,土壤板结、可耕性变差,严重影响东北地区农业的可持续发展。图 1 是东北黑土分布图,图 2 是东北黑土地开垦后有机质变化图。

(3)分析黑土开垦后土壤有机质的变化过程及原因。

变化过程:黑土开垦初期,土壤有机质快速下降;黑土开垦后期,土壤有机质下降速度减慢,趋于稳定。

原因:黑土开垦初期农田作物代替了自然植被,作物被收获后进入土壤中的有机质减少,有机质消耗速度快于积累速度, 有机质快速下降;黑土开垦后期,土壤中有机质含量较低,有机质的分解速度相应下降,再加上人类施用肥料,使积累和消耗趋于平衡,土壤有机质含量保持稳定。

【情境材料】

材料一:沙兰河在黑龙江省牡丹江市境内,发源于张广才岭,流经老虎洞村、和胜村、鸡蛋石沟村、王家村、沙兰镇、南阳村,在三陵镇汇入牡丹江。这是在沙兰河上游的和胜村,颜炳运老人指着沙兰河两岸说:“二三十年前,两岸十几里内的丘陵地带全是树林,现在却全成了耕地,一下大雨地上就会被雨水冲出一条条深沟,泥沙顺水而下。”

材料二:广阔而肥沃的黑土地,是东北成为我国重要粮食产区的根本来源。然而原本平整的黑土地被肆虐的地表径流冲刷、切割出道道沟壑,壁立百尺,岩基裸露;一株根须外现的榆树,行将葬身沟底。

结合材料分析黑土退化的原因以及对自然地理环境的影响

整体性表现二:

某一要素的变化会导致其他要素甚至整体要素的改变

(2)简述东北黑土的保护措施

【探究问题】

①保护性耕作:休耕、限耕、免耕、轮作等;

②植树种草,减轻水土流失;

③秸秆还田,增施有机肥;

人与自然和谐相处

自然地理环境的整体性

——黑土的前世今生

我叫黑土

我叫白云

一两土

,

二两油

广阔而肥沃的黑土地,是东北成为我国重要粮食产区的根本来源。截至2018年,仅黑龙江、吉林、辽宁三省的粮食产量就占到全国的20.26%。除了粮食作物外,东北还盛产大豆、甜菜和各类温带蔬果。

黑土的“前世”

地貌

自然环境的整体性

(1)从地理环境整体性的角度,分析黑土有机质含量高的原因。

【情境材料】中国东北平原与乌克兰平原、美国密西西比河平原被公认为世界三大黑土区。中国东北黑土地是发育于冲积—洪积物、砂质风积物等成土母质上,有黑色腐殖质表土层的土壤,这类土壤颗粒较细、性状好、肥力高,是适宜农耕的优质土地。但自 20 世纪 50 年代大规模开垦以来,东北黑土区逐渐由林草自然生态系统演变为人工农田生态系统。长期的高强度利用,加之土壤侵蚀,东北黑土区土层变薄,土壤板结、可耕性变差,严重影响东北地区农业的可持续发展。图 1 是东北黑土分布图,图 2 是东北黑土地开垦后有机质变化图。

(1) 从地理环境整体性的角度,分析黑土有机质含量高的原因。

整体性表现一:

自然地理环境各要素之间相互联系,相互作用

植被

温带森林和草原

温带季风气候

地貌

冲积平原

土壤

黑土 肥沃

气候

水文

河流众多,多冲积物

(1)从地理环境整体性的角度,分析黑土有机质含量高的原因。

【探究问题】

气候:

生物:

地形:

水文:

温带草原和森林植被,秋冬落叶,枯枝落叶在土壤积聚,为土壤有机质提供生物来源

东北平原为河流沉积平原,土层深厚,且地势平坦,有机质不易被侵蚀流失

冬季漫长,气候寒冷,微生物活动受到抑制,土壤中有机物质积累大于分解

河流众多,带来充足沉积物

【情境材料】中国东北平原与乌克兰平原、美国密西西比河平原被公认为世界三大黑土区。中国东北黑土地是发育于冲积—洪积物、砂质风积物等成土母质上,有黑色腐殖质表土层的土壤,这类土壤颗粒较细、性状好、肥力高,是适宜农耕的优质土地。但自 20 世纪 50 年代大规模开垦以来,东北黑土区逐渐由林草自然生态系统演变为人工农田生态系统。长期的高强度利用,加之土壤侵蚀,东北黑土区土层变薄,土壤板结、可耕性变差,严重影响东北地区农业的可持续发展。图 1 是东北黑土分布图,图 2 是东北黑土地开垦后有机质变化图。

(2) 推断黑土颗粒较细、均匀一致的原因。

(2) 推断黑土颗粒较细、均匀一致的原因。

【探究问题】

(2) 推断黑土颗粒较细、均匀一致的原因。

【探究问题】

黑土地主要分布在东北平原,地形平坦,地表多流水或风力沉积物;成土母质的颗粒大小决定土壤的性状,该地河流流速慢,风力小,因此沉积物颗粒较细,以此为成土母质的土壤颗粒较细且均匀。

【情境材料】中国东北平原与乌克兰平原、美国密西西比河平原被公认为世界三大黑土区。中国东北黑土地是发育于冲积—洪积物、砂质风积物等成土母质上,有黑色腐殖质表土层的土壤,这类土壤颗粒较细、性状好、肥力高,是适宜农耕的优质土地。但自 20 世纪 50 年代大规模开垦以来,东北黑土区逐渐由林草自然生态系统演变为人工农田生态系统。长期的高强度利用,加之土壤侵蚀,东北黑土区土层变薄,土壤板结、可耕性变差,严重影响东北地区农业的可持续发展。图 1 是东北黑土分布图,图 2 是东北黑土地开垦后有机质变化图。

影响土壤质地 粗细因素

成土母质

黑土的“今生”

黑土的“今生”

“一两土,二两油”的肥沃黑土,变得“连水都攥不出来了”

形成1厘米厚的黑土层需要上百年

【情境材料】中国东北平原与乌克兰平原、美国密西西比河平原被公认为世界三大黑土区。中国东北黑土地是发育于冲积—洪积物、砂质风积物等成土母质上,有黑色腐殖质表土层的土壤,这类土壤颗粒较细、性状好、肥力高,是适宜农耕的优质土地。但自 20 世纪 50 年代大规模开垦以来,东北黑土区逐渐由林草自然生态系统演变为人工农田生态系统。长期的高强度利用,加之土壤侵蚀,东北黑土区土层变薄,土壤板结、可耕性变差,严重影响东北地区农业的可持续发展。图 1 是东北黑土分布图,图 2 是东北黑土地开垦后有机质变化图。

(3)分析黑土开垦后土壤有机质的变化过程及原因。

变化过程:黑土开垦初期,土壤有机质快速下降;黑土开垦后期,土壤有机质下降速度减慢,趋于稳定。

(3)分析黑土开垦后土壤有机质的变化过程及原因

【情境材料】中国东北平原与乌克兰平原、美国密西西比河平原被公认为世界三大黑土区。中国东北黑土地是发育于冲积—洪积物、砂质风积物等成土母质上,有黑色腐殖质表土层的土壤,这类土壤颗粒较细、性状好、肥力高,是适宜农耕的优质土地。但自 20 世纪 50 年代大规模开垦以来,东北黑土区逐渐由林草自然生态系统演变为人工农田生态系统。长期的高强度利用,加之土壤侵蚀,东北黑土区土层变薄,土壤板结、可耕性变差,严重影响东北地区农业的可持续发展。图 1 是东北黑土分布图,图 2 是东北黑土地开垦后有机质变化图。

(3)分析黑土开垦后土壤有机质的变化过程及原因。

变化过程:黑土开垦初期,土壤有机质快速下降;黑土开垦后期,土壤有机质下降速度减慢,趋于稳定。

原因:黑土开垦初期农田作物代替了自然植被,作物被收获后进入土壤中的有机质减少,有机质消耗速度快于积累速度, 有机质快速下降;黑土开垦后期,土壤中有机质含量较低,有机质的分解速度相应下降,再加上人类施用肥料,使积累和消耗趋于平衡,土壤有机质含量保持稳定。

【情境材料】

材料一:沙兰河在黑龙江省牡丹江市境内,发源于张广才岭,流经老虎洞村、和胜村、鸡蛋石沟村、王家村、沙兰镇、南阳村,在三陵镇汇入牡丹江。这是在沙兰河上游的和胜村,颜炳运老人指着沙兰河两岸说:“二三十年前,两岸十几里内的丘陵地带全是树林,现在却全成了耕地,一下大雨地上就会被雨水冲出一条条深沟,泥沙顺水而下。”

材料二:广阔而肥沃的黑土地,是东北成为我国重要粮食产区的根本来源。然而原本平整的黑土地被肆虐的地表径流冲刷、切割出道道沟壑,壁立百尺,岩基裸露;一株根须外现的榆树,行将葬身沟底。

结合材料分析黑土退化的原因以及对自然地理环境的影响

整体性表现二:

某一要素的变化会导致其他要素甚至整体要素的改变

(2)简述东北黑土的保护措施

【探究问题】

①保护性耕作:休耕、限耕、免耕、轮作等;

②植树种草,减轻水土流失;

③秸秆还田,增施有机肥;

人与自然和谐相处

同课章节目录