2021-2022学年统编版高中语文必修下册1.1《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》课件(36张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修下册1.1《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》课件(36张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-26 08:41:55 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

学习方法:文言—文意—文化

课堂学习任务

任务一:通过“解词--串意--顺意”的翻译方法,结合注释,理解文意,理清文脉。

任务二:从语言看性格,思考孔子评志的缘由,结合四位弟子的观点,概括儒家的为政之道。

任务三:了解春秋乱世背景,结合孔子生平及其教育思想,感受孔子晚年的心境。

探究活动:结合《论语》二十章的名句,思考儒家的为人、为政之道,深入理解孔子为何言“吾与点也!”

探究活动:结合《论语》二十章的名句,思考儒家的为人、为政之道,深入理解孔子为何言“吾与点也!”

探究活动:结合《论语》二十章的名句,思考儒家的为人、为政之道,深入理解孔子为何言“吾与点也!”

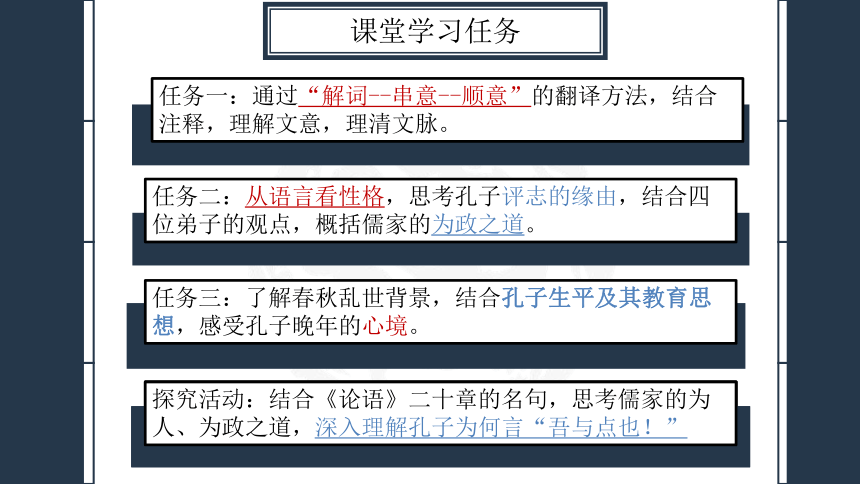

冉有:姓冉,名求,字子有。

子路:姓仲,名由,字子路,又称季路。

曾皙:姓曾,名点,字皙。

公西华:姓公西,名赤,字子华。

侍坐:

陪侍长者闲坐

古人有姓、名、字以及号:

古人的字大多是由德高望重的前辈或师长取的,取字代表成年,表示可以婚嫁。男子二十行冠礼,女子十五行竿礼。

取字是为了尊重,“冠而字之,敬其名也”对晚辈说话或者尊称对方、自谦时一般称名;

对平辈或尊辈则称字。

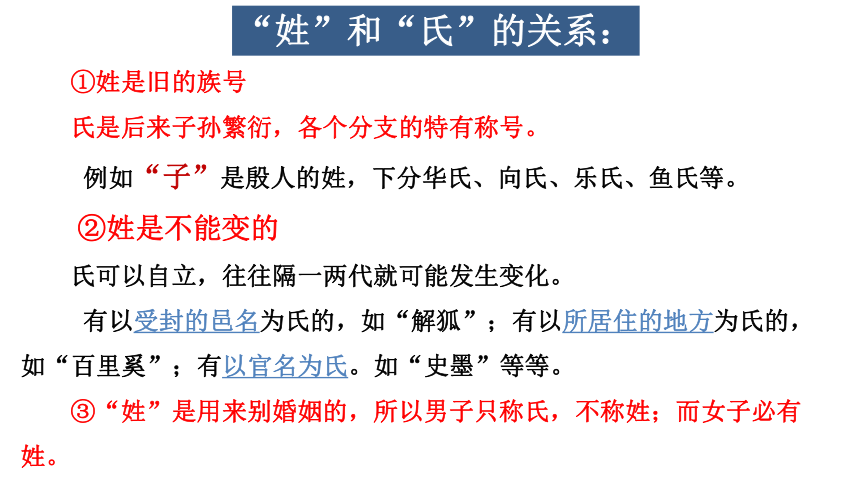

①姓是旧的族号

氏是后来子孙繁衍,各个分支的特有称号。

例如“子”是殷人的姓,下分华氏、向氏、乐氏、鱼氏等。

②姓是不能变的

氏可以自立,往往隔一两代就可能发生变化。

有以受封的邑名为氏的,如“解狐”;有以所居住的地方为氏的,如“百里奚”;有以官名为氏。如“史墨”等等。

③“姓”是用来别婚姻的,所以男子只称氏,不称姓;而女子必有姓。

“姓”和“氏”的关系:

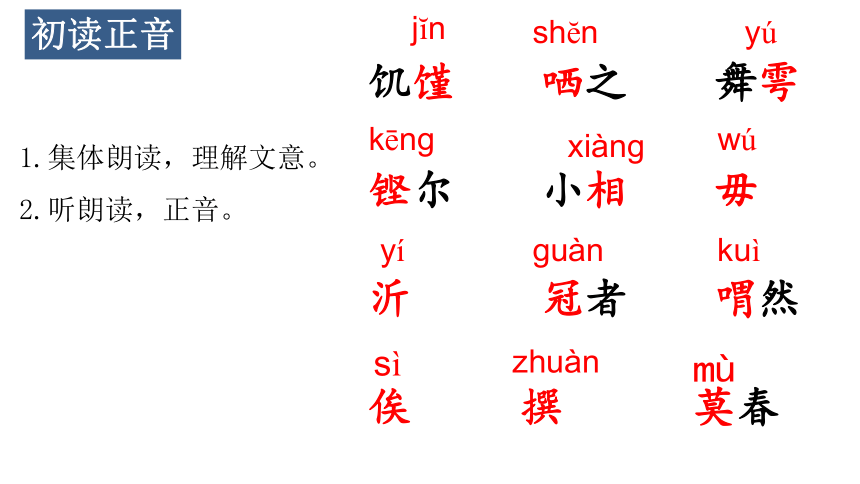

初读正音

1.集体朗读,理解文意。

2.听朗读,正音。

饥馑 哂之 舞雩

铿尔 小相 毋

沂 冠者 喟然

俟 撰 莫春

j n

sh n

yú

kēng

xiàng

wú

yí

guàn

kuì

sì

zhuàn

mù

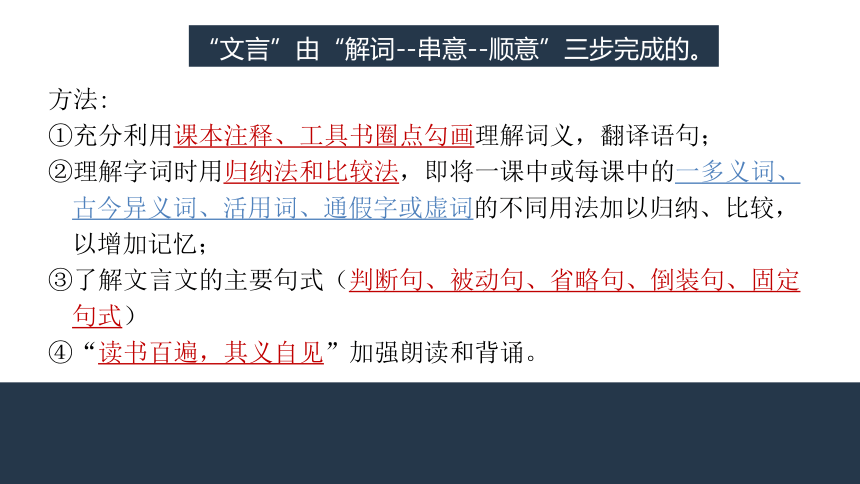

“文言”由“解词--串意--顺意”三步完成的。

方法:

充分利用课本注释、工具书圈点勾画理解词义,翻译语句;

理解字词时用归纳法和比较法,即将一课中或每课中的一多义词、古今异义词、活用词、通假字或虚词的不同用法加以归纳、比较,以增加记忆;

了解文言文的主要句式(判断句、被动句、省略句、倒装句、固定句式)

“读书百遍,其义自见”加强朗读和背诵。

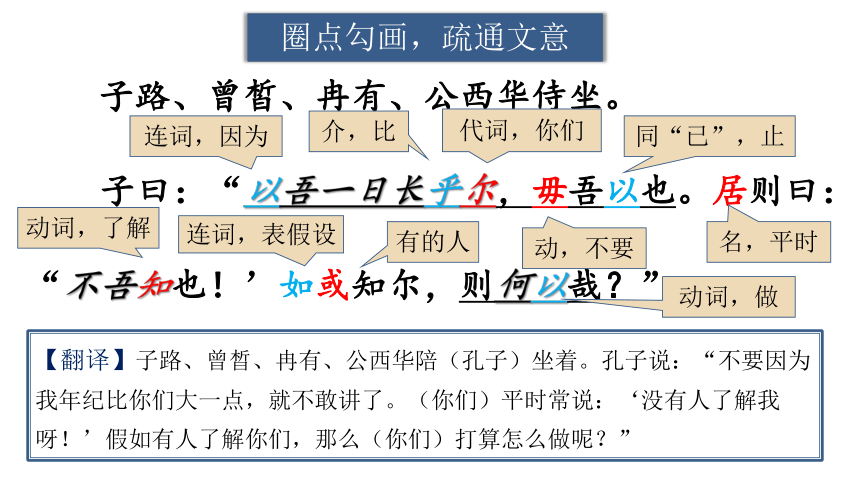

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐。

子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:“不吾知也!’如或知尔,则何以哉?”

连词,因为

介,比

代词,你们

动,不要

同“已”,止

名,平时

动词,了解

连词,表假设

有的人

动词,做

圈点勾画,疏通文意

【翻译】子路、曾晳、冉有、公西华陪(孔子)坐着。孔子说:“不要因为我年纪比你们大一点,就不敢讲了。(你们)平时常说:‘没有人了解我呀!’假如有人了解你们,那么(你们)打算怎么做呢?”

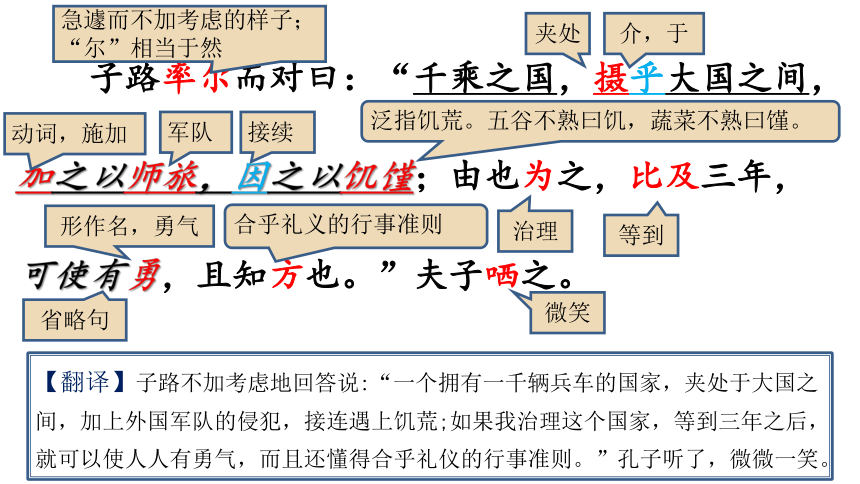

子路率尔而对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”夫子哂之。

急遽而不加考虑的样子;“尔”相当于然

夹处

介,于

动词,施加

军队

接续

泛指饥荒。五谷不熟曰饥,蔬菜不熟曰馑。

治理

等到

省略句

形作名,勇气

合乎礼义的行事准则

微笑

【翻译】子路不加考虑地回答说:“一个拥有一千辆兵车的国家,夹处于大国之间,加上外国军队的侵犯,接连遇上饥荒;如果我治理这个国家,等到三年之后,就可以使人人有勇气,而且还懂得合乎礼仪的行事准则。”孔子听了,微微一笑。

“求!尔何如?”

对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

计量土地用语,纵横

或者

使动,使……富足

介词,至于

等待

【翻译】“冉有,你怎么样 ”

(冉有)回答说:“一个纵横各六七十里或五六十里的国家,如果让我去治理,等到三年之后,就可以使老百姓富足起来。至于礼乐教化(自己的能力是不够的),那就得等待君子来推行了。”

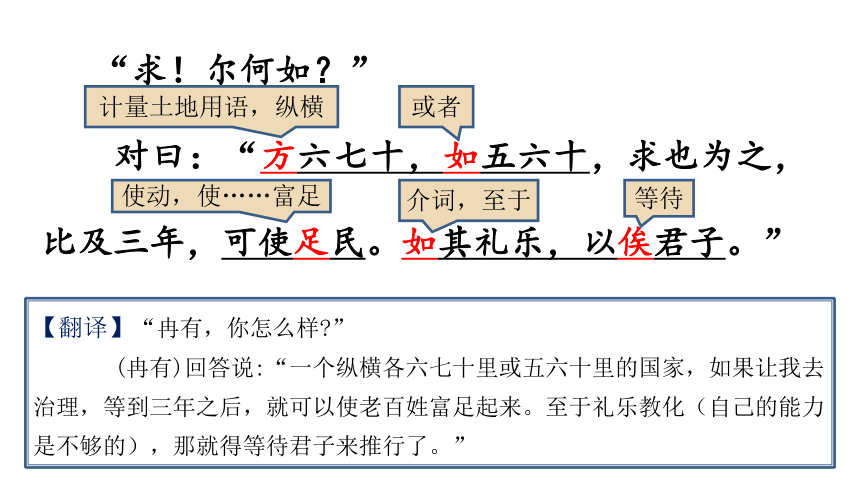

“赤!尔何如?”对曰:“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

连词,或者

胜任,能做到

诸侯祭祀祖先之事

诸侯朝见天子

名作动,穿着礼服,戴着礼帽

诸侯祭祀会盟或朝见天子时,主持赞礼的司仪官。存在等级差别,所以有大相、小相之说。

诸侯在非规定时间朝见天子曰会;诸侯一起朝见天子曰同。

【翻译】“公西华,你怎么样 ”(公西华)回答说:“不敢说我能胜任,但是愿意在这方面学习。诸侯祭祀祖先的事,或者是诸侯会盟,朝见天子,我愿意穿着礼服,戴着礼帽,做一个小小的司仪官。”

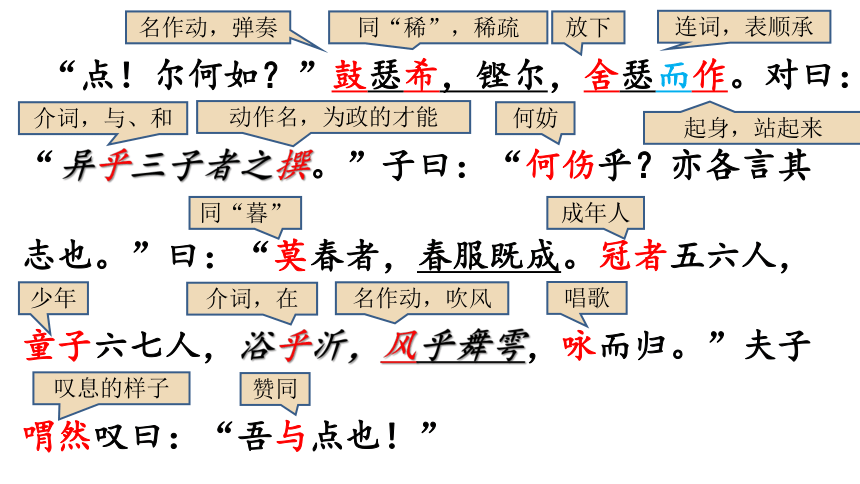

“点!尔何如?”鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作。对曰:“异乎三子者之撰。”子曰:“何伤乎?亦各言其志也。”曰:“莫春者,春服既成。冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”夫子喟然叹曰:“吾与点也!”

名作动,弹奏

同“稀”,稀疏

放下

连词,表顺承

起身,站起来

介词,与、和

动作名,为政的才能

何妨

同“暮”

成年人

介词,在

名作动,吹风

唱歌

叹息的样子

赞同

少年

【翻译】“曾皙,你怎么样 ”

(曾皙)弹瑟的声音渐渐稀疏下来,铿的一声,把瑟放下站起来,回答说:“我和他们三人的才能不同。”

孔子说:“那有什么关系呢 不过是各自谈谈自己的志向。”

(曾皙)说: "暮春时节(天气暖和),春天的衣服已经穿定了。(我和)五六位成年人,六七个少年,在沂河里沐浴,在舞雩台上吹吹风,唱着歌走回家。 "

孔子长叹一声说:"我赞成曾皙的想法呀!"

三子者出,曾皙后。曾皙曰:“夫三子者之言何如?”

子曰:“亦各言其志也已矣。”

曰:“夫子何哂由也?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。”

名作动,走在后面

已矣,罢了。也已以,语气助词连用,表示肯定语气的加强。罢了

为何

介词,用

谦让

因此

子路、冉有、公西华都出去了,曾皙最后走。曾皙问(孔子):"他们三个人的话怎么样 "

孔子说:"也不过是各自谈谈自己的志向罢了!“

(曾皙)说:"你为什么笑子路呢 "

(孔子)说:"治理国家要用礼,可他的话毫不谦让,所以笑他。

“唯求则非邦也与 ”“安见方六七十,如五六十而非邦也者 ”“唯赤则非邦也与 ”“宗庙会同,非诸侯而何 赤也为之小,孰能为之大 ”

语气词

国家

语气助词,

‘与’通“欤”表反问

怎见得

形作名,小相;大相

【翻译】“难道冉有所讲的就不是国家的事吗?”“怎见得纵横六七十里或五六十里的地方就不是国家呢?”

“难道公西华所讲的不是国家的事吗?”“宗庙祭祀和诸侯会同之事,不是诸侯国的事又是什么呢?如果公西华只能给诸侯做一个小相,那谁能做大相呢?”

文言归纳归纳

通假字 原句 字意

鼓瑟希

莫春者

唯求则非邦也与

毋吾以也

古今异义 原句 古义 今义

以吾一日长乎而

何伤乎?

童子六七人

通“稀”,稀疏

通“暮”,暮春

通“欤”,表反问

通“已”,止

一两天,引申为年龄

一天

何妨

少年

儿童

什么伤

一词多义

以

以吾一日长乎尔

则何以哉

加之以师旅

毋吾以也

为国以礼

以俟君子

尔

以吾一日长乎尔

则子路率尔而对曰

如

如或知尔,则何以哉

如其礼乐,以俟君子

宗庙之事,如会同

连词,因为

动词,做

介词,用

通“已”,止

代词,你们

形容词尾,表状态,相当于“然”

连词,如果

介词,至于

连词,或者

介词,用

连词,表目的,来

方

可使有勇,且知方也

方六七十,如五六十

而

子路率尔而对曰

舍瑟而作

非诸侯而何

名词,合乎礼仪的行事准则

土地计量用语,纵横

连词,表修饰

连词,表顺承

连词,表并列

词类活用

如会同,端章甫

风乎舞雩

鼓瑟希

三者子出,曾皙后

名作动,穿着礼服;戴着礼帽

名作动,吹风

名作动,弹奏

方位名词名作动词,走在最后

异乎三者之撰

可使有勇

可使足民

动作名,为政的才能

形作名,勇气

形容词的使动用法,使……富足

特殊句式

可使有勇 以吾一日长乎尔

不吾知也 则何以哉

异乎三者之撰 为国以礼

加之以师旅,因之以饥馑

浴乎沂,风乎舞雩

宾语前置句

省略句

状语后置句

宾语前置句

状语后置句

状语后置句

状语后置句

状语后置句

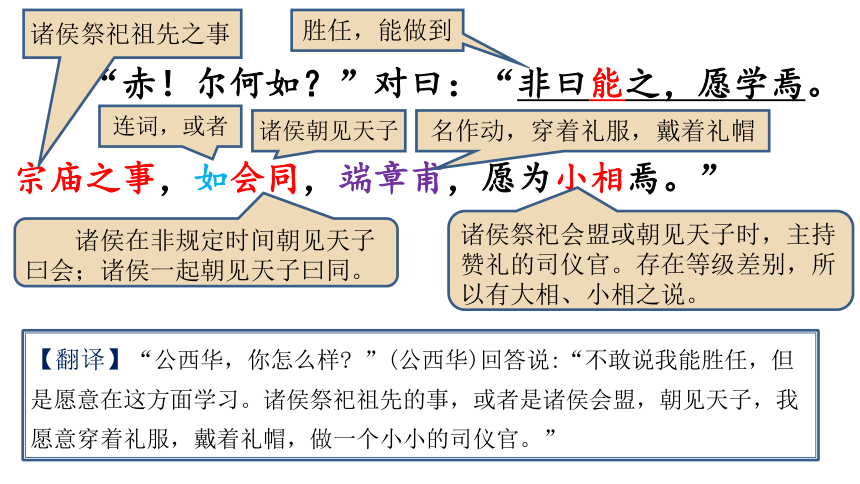

任务三:从言行看性格,思考孔子评志的缘由,结合四位弟子的观点,概括儒家的为政之道。

孔子问志 弟子述志 性格 孔子评志

子路

冉有

公西华

曾皙

请同学们根据文章内容完成下表

志向虽各有侧重,有骄谦之分,但都是入仕参与政治。

求仕

国家:“风乎舞雩,咏而归”暗合孔子礼乐治国的政治主张;

个人:曾皙言志委婉,符合孔子“为国以礼”的思想

子路

侧重强国

冉有

侧重富民

公西华

侧重以礼治邦

曾皙

盛世愿景,为国以礼

求乐

符合孔子社会大同的政治理想;

孔子问志 弟子述志 性格特点 孔子评志

子路 “千乘之国” ——有勇、知方 直率鲁莽 其言不让(哂之)

冉有 小国—足民 谦虚谨慎 为求则非邦也与?(叹之)

公西华 愿为小相焉 谦恭有礼 赤也为之小,孰能为之大?(惜之)

曾皙 暮春游乐图 从容淡定 吾与点也(与之)

作业:任意选择一位或多位弟子的为政之道进行思考,对于当下的中国,我们需要哪些为政之道?

提示:结合社会主义核心价值观进行思考。(200字左右,要求,观点明确。)

任务三:了解春秋乱世背景,结合孔子生平及其教育思想,感受孔子晚年的心境。

春秋背景乱世:周朝尚未灭亡,礼崩乐坏,各诸侯已经不把周天子放在眼里,大争之世已然来到,强者生存,弱者灭亡。如春秋五霸、战国七雄都是经过灭国大战,抢地抢钱形成。

思想方面:流派众多,百家争鸣。

思考:孔子的儒家学说是否为统治者所重用?为什么?

那么,统治者(大国诸侯、小国贵族)喜欢哪种学说?

最为主要的有十家流派:

1、儒家:以六艺为法,崇尚礼乐和仁义,提倡忠恕和不偏不倚的中庸之道,主张德治和仁政。

2、道家:以春秋末年老子关于道的学说作为理论基础,以道说明宇宙万物的本质、本源、构成和变化,主张道法自然,顺其自然。

3、墨家:以兼相爱,交相利作为学说的基础。

4、法家:主张以法治国,不别亲疏,不殊贵贱,一断于法,故称为法家。

5、名家:因从事论辩为主要学术活动而被后人称为名家。

6、阴阳家:因提倡阴阳五行学说,并用它解释社会人事而得名。

7、纵横家:是中国战国时以纵横捭阖之策游说诸侯,从事政治、外交活动的谋士。

8、杂家:战国末期的综合学派。因兼儒墨合名法,于百家之道无不贯综而得名。

9、农家:因注重农业生产而得名。此派出自上古管理农业生产的官吏。他们认为农业是衣食之本,应放在一切工作的首位。

10、小说家:小说家者流,盖出于稗官。街谈巷语,道听涂说者之所造也。

孔子(公元前551年9月28日―公元前479年4月11日),子姓,孔氏,名丘,字仲尼,春秋末期鲁国陬(zōu)邑(今山东曲阜)人,祖籍宋国栗邑(今河南夏邑)。中国古代思想家、教育家,儒家学派创始人,“世界十大文化名人”之首。

孔子开创了私人讲学的风气,倡导仁、义、礼、智、信(五常)。他曾带领部分弟子周游列国前后达十三年,晚年修订《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六经。相传孔子曾问礼于老子,有弟子三千,其中贤人七十二。孔子去世后,其弟子及其再传弟子把孔子及其弟子的言行语录和思想记录下来,整理编成儒家经典《论语》。

六世祖子袁的大臣,他的字是孔心,当时也称孔父喜,从此“孔氏”出现。孔子是子姓孔氏,名丘,“子”才是孔子的姓,“孔”是氏而已,而我们口中“孔子”里面的“子”,是当时对一个人尊敬的称呼,比如孟子、荀子、老子等,和现在对德高望重的人称呼为张老、王老类似。

"学在官府"是西周教育的显著特点,也是我国奴隶社会教育制度的重要特征。学术和教育为官方所把持,国家有文字记录的法规、典籍文献以及祭祀典礼的礼器全部掌握在官府。如,“稷下学宫”。(原因:惟官有书,而民无书;惟官有器,而民无器;惟官有学,而民无学)

礼不下庶人,刑不上大夫

礼仪不把庶民置于下,刑罚不把士大夫置于上。

私人讲学

《史记·孔子世家》:"孔子以诗书礼乐教,弟子盖三千焉,身通六艺者七十有二人。"

孔子亦设学舍于曲阜,外出游历时,弟子相随,为春秋末期最大私人讲学团体。

束修:古代民间上下级、亲戚、朋友之间相互馈赠的一种礼物。古代学生与教师初见面时,必先奉赠礼物,表示敬意,被称为“束脩”。

束修之礼指的是拜师礼。

孔子的教育观

有教无类:他主张教育的对象不应分贵贱贤愚,要一视同仁,开平民教育之先河。

因材施教:这是教学方法,他重视启发式教育,是现代民主个性化教育和启发式教育思想的源头。

学思并重:这是治学方法,孔子认为“学而不思则罔,思而不学则殆”。

均衡发展:孔子之教,重视德、智、体、美的均衡发展。

(六艺:礼、乐、射、御、书、数)

孔子周游列国是从鲁国出发,大致走了卫国、曹国、宋国、齐国、郑国、晋国、陈国、蔡国、楚国等地。现如今大致路线曲阜——濮阳——长垣——商丘——夏邑——淮阳——周口——上蔡——罗山,然后原路返回。”

孔子周游六国路线图

思考:乱世之中,孔子是否实现了自己的人生抱负?

一、孔子的治国理念不能迅速增加国家的财富,也不能增加国家的军事力量;

二、孔子提倡恢复周礼,也是不合诸国心意的,要是都回到过去,诸候国的争霸就是一个笑话。

三、孔子的主张,以“德”教化人民,以“礼”治国,更是为统治者所不看重,让高高在上的贵族向下层平民以“礼”,那是非常荒谬的事情。

没有

PPT模板 http://www./moban/

《论语》导读

“直言曰言,论难曰语”

——《说文解字》

《论语》:“论”,编纂的意思;“语”,是语言的意思; “论语”就是语言的编纂。

子曰:君子不重则不威,学则不固,主忠信。无友不如己者。过则勿惮改。 ——《学而篇》

(人必自重而后人重之,人必自侮而后人侮之。)

论语选读

子曰.“非其鬼而祭之,谄也。见义不为,无勇也。”

——《为政篇》

乱作为与不作为

孔子谓季氏:“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也?”

——《八佾篇》

僭越礼制的危害

子曰:“里仁为美。择不处仁,焉得知?”——(里仁篇)

近朱者赤,近墨者黑

子曰:“十室之邑,必有忠信如丘者焉,不如丘之好学也。”

——公冶长篇

好学不倦

子曰:“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”——述而篇

(道与德为精神思想、仁与艺是处世准则。)

子曰:“民可使由之,不可使知之。” ——泰伯篇

(愚民思想)

子罕言利,与命与仁。 ——子罕篇

少谈利益,却相信天命,赞许仁德

席不正,不坐。 ——乡党篇

注重礼仪细节

子曰:“先进于礼乐,野人也;后进于礼乐,君子也。如用之,则吾从先进。” ——先进篇

用人标准

论语选读

子曰:“君子成人之美,不成人之恶。小人反是。”

——颜渊篇

(成人之美)

子路问政。子曰:“先之,劳之。”请益,曰.“无倦。”

——子路篇

(先之、劳之、无倦)

子路问事君,子曰:“勿欺也,而犯之。” ——问宪篇

不能欺骗,可犯言直谏

子曰:“当仁不让于师。” ——卫灵公篇

吾爱吾师,吾更爱真理

孔子曰:“天下有道,则礼乐征伐自天子出;天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。 ——《季氏篇》

礼乐治国

论语选读

论语选读

子曰:“性相近也,习相远也。” ——《阳货篇》

乱作为与不作为

子路曰:“不仕无义。长幼之节,不可废也;君臣之义,如之何其废之?欲洁其身而乱大伦。君子之仕也,行其义也。道之不行,已知之矣。” ——《微子篇》

君子之仕行其义

论语选读

“仕而优则学,学而优则仕”——《论语》

“穷则独善其身,达则兼济天下”

“为天地立心,为生命立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”(北宋张载)

子贡曰:“君子之过也,如日月之食焉。过也人皆见之,更也人皆仰之。” ——《子张篇》

君子难得之处是他有过不会瞒,有过他能改,他能够忏悔,他能够向公众承认错误。因此“人皆见之”,改了“人皆仰之”。

论语选读

“过能改,归于无;倘掩饰,增一辜”——《弟子规》

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”

——《雍也》

文与质对立统一,应文质双修

论语选读

谨权量,审法度,修废官,四方之政行焉。兴灭国,继绝世,举逸民,天下之民归心焉。所重:民、食、丧、祭。宽则得众,信则民任焉,敏则有功,公则说。 ——《尧曰篇》

建立一套行之有效的制度,不管是度量衡,还是法律法规,抑或是官员任免的制度,都是为了有法度可依。

复兴灭亡了的国家,承续已断绝的宗族,提拔被遗落的人才,天下的百姓就会诚心归服了。(有继承有发展)

所重视的是:民众,粮食,丧礼,祭祀。

宽厚、诚信、勤敏、公正

民本思想

中国的为政之道

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

学习方法:文言—文意—文化

课堂学习任务

任务一:通过“解词--串意--顺意”的翻译方法,结合注释,理解文意,理清文脉。

任务二:从语言看性格,思考孔子评志的缘由,结合四位弟子的观点,概括儒家的为政之道。

任务三:了解春秋乱世背景,结合孔子生平及其教育思想,感受孔子晚年的心境。

探究活动:结合《论语》二十章的名句,思考儒家的为人、为政之道,深入理解孔子为何言“吾与点也!”

探究活动:结合《论语》二十章的名句,思考儒家的为人、为政之道,深入理解孔子为何言“吾与点也!”

探究活动:结合《论语》二十章的名句,思考儒家的为人、为政之道,深入理解孔子为何言“吾与点也!”

冉有:姓冉,名求,字子有。

子路:姓仲,名由,字子路,又称季路。

曾皙:姓曾,名点,字皙。

公西华:姓公西,名赤,字子华。

侍坐:

陪侍长者闲坐

古人有姓、名、字以及号:

古人的字大多是由德高望重的前辈或师长取的,取字代表成年,表示可以婚嫁。男子二十行冠礼,女子十五行竿礼。

取字是为了尊重,“冠而字之,敬其名也”对晚辈说话或者尊称对方、自谦时一般称名;

对平辈或尊辈则称字。

①姓是旧的族号

氏是后来子孙繁衍,各个分支的特有称号。

例如“子”是殷人的姓,下分华氏、向氏、乐氏、鱼氏等。

②姓是不能变的

氏可以自立,往往隔一两代就可能发生变化。

有以受封的邑名为氏的,如“解狐”;有以所居住的地方为氏的,如“百里奚”;有以官名为氏。如“史墨”等等。

③“姓”是用来别婚姻的,所以男子只称氏,不称姓;而女子必有姓。

“姓”和“氏”的关系:

初读正音

1.集体朗读,理解文意。

2.听朗读,正音。

饥馑 哂之 舞雩

铿尔 小相 毋

沂 冠者 喟然

俟 撰 莫春

j n

sh n

yú

kēng

xiàng

wú

yí

guàn

kuì

sì

zhuàn

mù

“文言”由“解词--串意--顺意”三步完成的。

方法:

充分利用课本注释、工具书圈点勾画理解词义,翻译语句;

理解字词时用归纳法和比较法,即将一课中或每课中的一多义词、古今异义词、活用词、通假字或虚词的不同用法加以归纳、比较,以增加记忆;

了解文言文的主要句式(判断句、被动句、省略句、倒装句、固定句式)

“读书百遍,其义自见”加强朗读和背诵。

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐。

子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:“不吾知也!’如或知尔,则何以哉?”

连词,因为

介,比

代词,你们

动,不要

同“已”,止

名,平时

动词,了解

连词,表假设

有的人

动词,做

圈点勾画,疏通文意

【翻译】子路、曾晳、冉有、公西华陪(孔子)坐着。孔子说:“不要因为我年纪比你们大一点,就不敢讲了。(你们)平时常说:‘没有人了解我呀!’假如有人了解你们,那么(你们)打算怎么做呢?”

子路率尔而对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”夫子哂之。

急遽而不加考虑的样子;“尔”相当于然

夹处

介,于

动词,施加

军队

接续

泛指饥荒。五谷不熟曰饥,蔬菜不熟曰馑。

治理

等到

省略句

形作名,勇气

合乎礼义的行事准则

微笑

【翻译】子路不加考虑地回答说:“一个拥有一千辆兵车的国家,夹处于大国之间,加上外国军队的侵犯,接连遇上饥荒;如果我治理这个国家,等到三年之后,就可以使人人有勇气,而且还懂得合乎礼仪的行事准则。”孔子听了,微微一笑。

“求!尔何如?”

对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

计量土地用语,纵横

或者

使动,使……富足

介词,至于

等待

【翻译】“冉有,你怎么样 ”

(冉有)回答说:“一个纵横各六七十里或五六十里的国家,如果让我去治理,等到三年之后,就可以使老百姓富足起来。至于礼乐教化(自己的能力是不够的),那就得等待君子来推行了。”

“赤!尔何如?”对曰:“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

连词,或者

胜任,能做到

诸侯祭祀祖先之事

诸侯朝见天子

名作动,穿着礼服,戴着礼帽

诸侯祭祀会盟或朝见天子时,主持赞礼的司仪官。存在等级差别,所以有大相、小相之说。

诸侯在非规定时间朝见天子曰会;诸侯一起朝见天子曰同。

【翻译】“公西华,你怎么样 ”(公西华)回答说:“不敢说我能胜任,但是愿意在这方面学习。诸侯祭祀祖先的事,或者是诸侯会盟,朝见天子,我愿意穿着礼服,戴着礼帽,做一个小小的司仪官。”

“点!尔何如?”鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作。对曰:“异乎三子者之撰。”子曰:“何伤乎?亦各言其志也。”曰:“莫春者,春服既成。冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”夫子喟然叹曰:“吾与点也!”

名作动,弹奏

同“稀”,稀疏

放下

连词,表顺承

起身,站起来

介词,与、和

动作名,为政的才能

何妨

同“暮”

成年人

介词,在

名作动,吹风

唱歌

叹息的样子

赞同

少年

【翻译】“曾皙,你怎么样 ”

(曾皙)弹瑟的声音渐渐稀疏下来,铿的一声,把瑟放下站起来,回答说:“我和他们三人的才能不同。”

孔子说:“那有什么关系呢 不过是各自谈谈自己的志向。”

(曾皙)说: "暮春时节(天气暖和),春天的衣服已经穿定了。(我和)五六位成年人,六七个少年,在沂河里沐浴,在舞雩台上吹吹风,唱着歌走回家。 "

孔子长叹一声说:"我赞成曾皙的想法呀!"

三子者出,曾皙后。曾皙曰:“夫三子者之言何如?”

子曰:“亦各言其志也已矣。”

曰:“夫子何哂由也?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。”

名作动,走在后面

已矣,罢了。也已以,语气助词连用,表示肯定语气的加强。罢了

为何

介词,用

谦让

因此

子路、冉有、公西华都出去了,曾皙最后走。曾皙问(孔子):"他们三个人的话怎么样 "

孔子说:"也不过是各自谈谈自己的志向罢了!“

(曾皙)说:"你为什么笑子路呢 "

(孔子)说:"治理国家要用礼,可他的话毫不谦让,所以笑他。

“唯求则非邦也与 ”“安见方六七十,如五六十而非邦也者 ”“唯赤则非邦也与 ”“宗庙会同,非诸侯而何 赤也为之小,孰能为之大 ”

语气词

国家

语气助词,

‘与’通“欤”表反问

怎见得

形作名,小相;大相

【翻译】“难道冉有所讲的就不是国家的事吗?”“怎见得纵横六七十里或五六十里的地方就不是国家呢?”

“难道公西华所讲的不是国家的事吗?”“宗庙祭祀和诸侯会同之事,不是诸侯国的事又是什么呢?如果公西华只能给诸侯做一个小相,那谁能做大相呢?”

文言归纳归纳

通假字 原句 字意

鼓瑟希

莫春者

唯求则非邦也与

毋吾以也

古今异义 原句 古义 今义

以吾一日长乎而

何伤乎?

童子六七人

通“稀”,稀疏

通“暮”,暮春

通“欤”,表反问

通“已”,止

一两天,引申为年龄

一天

何妨

少年

儿童

什么伤

一词多义

以

以吾一日长乎尔

则何以哉

加之以师旅

毋吾以也

为国以礼

以俟君子

尔

以吾一日长乎尔

则子路率尔而对曰

如

如或知尔,则何以哉

如其礼乐,以俟君子

宗庙之事,如会同

连词,因为

动词,做

介词,用

通“已”,止

代词,你们

形容词尾,表状态,相当于“然”

连词,如果

介词,至于

连词,或者

介词,用

连词,表目的,来

方

可使有勇,且知方也

方六七十,如五六十

而

子路率尔而对曰

舍瑟而作

非诸侯而何

名词,合乎礼仪的行事准则

土地计量用语,纵横

连词,表修饰

连词,表顺承

连词,表并列

词类活用

如会同,端章甫

风乎舞雩

鼓瑟希

三者子出,曾皙后

名作动,穿着礼服;戴着礼帽

名作动,吹风

名作动,弹奏

方位名词名作动词,走在最后

异乎三者之撰

可使有勇

可使足民

动作名,为政的才能

形作名,勇气

形容词的使动用法,使……富足

特殊句式

可使有勇 以吾一日长乎尔

不吾知也 则何以哉

异乎三者之撰 为国以礼

加之以师旅,因之以饥馑

浴乎沂,风乎舞雩

宾语前置句

省略句

状语后置句

宾语前置句

状语后置句

状语后置句

状语后置句

状语后置句

任务三:从言行看性格,思考孔子评志的缘由,结合四位弟子的观点,概括儒家的为政之道。

孔子问志 弟子述志 性格 孔子评志

子路

冉有

公西华

曾皙

请同学们根据文章内容完成下表

志向虽各有侧重,有骄谦之分,但都是入仕参与政治。

求仕

国家:“风乎舞雩,咏而归”暗合孔子礼乐治国的政治主张;

个人:曾皙言志委婉,符合孔子“为国以礼”的思想

子路

侧重强国

冉有

侧重富民

公西华

侧重以礼治邦

曾皙

盛世愿景,为国以礼

求乐

符合孔子社会大同的政治理想;

孔子问志 弟子述志 性格特点 孔子评志

子路 “千乘之国” ——有勇、知方 直率鲁莽 其言不让(哂之)

冉有 小国—足民 谦虚谨慎 为求则非邦也与?(叹之)

公西华 愿为小相焉 谦恭有礼 赤也为之小,孰能为之大?(惜之)

曾皙 暮春游乐图 从容淡定 吾与点也(与之)

作业:任意选择一位或多位弟子的为政之道进行思考,对于当下的中国,我们需要哪些为政之道?

提示:结合社会主义核心价值观进行思考。(200字左右,要求,观点明确。)

任务三:了解春秋乱世背景,结合孔子生平及其教育思想,感受孔子晚年的心境。

春秋背景乱世:周朝尚未灭亡,礼崩乐坏,各诸侯已经不把周天子放在眼里,大争之世已然来到,强者生存,弱者灭亡。如春秋五霸、战国七雄都是经过灭国大战,抢地抢钱形成。

思想方面:流派众多,百家争鸣。

思考:孔子的儒家学说是否为统治者所重用?为什么?

那么,统治者(大国诸侯、小国贵族)喜欢哪种学说?

最为主要的有十家流派:

1、儒家:以六艺为法,崇尚礼乐和仁义,提倡忠恕和不偏不倚的中庸之道,主张德治和仁政。

2、道家:以春秋末年老子关于道的学说作为理论基础,以道说明宇宙万物的本质、本源、构成和变化,主张道法自然,顺其自然。

3、墨家:以兼相爱,交相利作为学说的基础。

4、法家:主张以法治国,不别亲疏,不殊贵贱,一断于法,故称为法家。

5、名家:因从事论辩为主要学术活动而被后人称为名家。

6、阴阳家:因提倡阴阳五行学说,并用它解释社会人事而得名。

7、纵横家:是中国战国时以纵横捭阖之策游说诸侯,从事政治、外交活动的谋士。

8、杂家:战国末期的综合学派。因兼儒墨合名法,于百家之道无不贯综而得名。

9、农家:因注重农业生产而得名。此派出自上古管理农业生产的官吏。他们认为农业是衣食之本,应放在一切工作的首位。

10、小说家:小说家者流,盖出于稗官。街谈巷语,道听涂说者之所造也。

孔子(公元前551年9月28日―公元前479年4月11日),子姓,孔氏,名丘,字仲尼,春秋末期鲁国陬(zōu)邑(今山东曲阜)人,祖籍宋国栗邑(今河南夏邑)。中国古代思想家、教育家,儒家学派创始人,“世界十大文化名人”之首。

孔子开创了私人讲学的风气,倡导仁、义、礼、智、信(五常)。他曾带领部分弟子周游列国前后达十三年,晚年修订《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六经。相传孔子曾问礼于老子,有弟子三千,其中贤人七十二。孔子去世后,其弟子及其再传弟子把孔子及其弟子的言行语录和思想记录下来,整理编成儒家经典《论语》。

六世祖子袁的大臣,他的字是孔心,当时也称孔父喜,从此“孔氏”出现。孔子是子姓孔氏,名丘,“子”才是孔子的姓,“孔”是氏而已,而我们口中“孔子”里面的“子”,是当时对一个人尊敬的称呼,比如孟子、荀子、老子等,和现在对德高望重的人称呼为张老、王老类似。

"学在官府"是西周教育的显著特点,也是我国奴隶社会教育制度的重要特征。学术和教育为官方所把持,国家有文字记录的法规、典籍文献以及祭祀典礼的礼器全部掌握在官府。如,“稷下学宫”。(原因:惟官有书,而民无书;惟官有器,而民无器;惟官有学,而民无学)

礼不下庶人,刑不上大夫

礼仪不把庶民置于下,刑罚不把士大夫置于上。

私人讲学

《史记·孔子世家》:"孔子以诗书礼乐教,弟子盖三千焉,身通六艺者七十有二人。"

孔子亦设学舍于曲阜,外出游历时,弟子相随,为春秋末期最大私人讲学团体。

束修:古代民间上下级、亲戚、朋友之间相互馈赠的一种礼物。古代学生与教师初见面时,必先奉赠礼物,表示敬意,被称为“束脩”。

束修之礼指的是拜师礼。

孔子的教育观

有教无类:他主张教育的对象不应分贵贱贤愚,要一视同仁,开平民教育之先河。

因材施教:这是教学方法,他重视启发式教育,是现代民主个性化教育和启发式教育思想的源头。

学思并重:这是治学方法,孔子认为“学而不思则罔,思而不学则殆”。

均衡发展:孔子之教,重视德、智、体、美的均衡发展。

(六艺:礼、乐、射、御、书、数)

孔子周游列国是从鲁国出发,大致走了卫国、曹国、宋国、齐国、郑国、晋国、陈国、蔡国、楚国等地。现如今大致路线曲阜——濮阳——长垣——商丘——夏邑——淮阳——周口——上蔡——罗山,然后原路返回。”

孔子周游六国路线图

思考:乱世之中,孔子是否实现了自己的人生抱负?

一、孔子的治国理念不能迅速增加国家的财富,也不能增加国家的军事力量;

二、孔子提倡恢复周礼,也是不合诸国心意的,要是都回到过去,诸候国的争霸就是一个笑话。

三、孔子的主张,以“德”教化人民,以“礼”治国,更是为统治者所不看重,让高高在上的贵族向下层平民以“礼”,那是非常荒谬的事情。

没有

PPT模板 http://www./moban/

《论语》导读

“直言曰言,论难曰语”

——《说文解字》

《论语》:“论”,编纂的意思;“语”,是语言的意思; “论语”就是语言的编纂。

子曰:君子不重则不威,学则不固,主忠信。无友不如己者。过则勿惮改。 ——《学而篇》

(人必自重而后人重之,人必自侮而后人侮之。)

论语选读

子曰.“非其鬼而祭之,谄也。见义不为,无勇也。”

——《为政篇》

乱作为与不作为

孔子谓季氏:“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也?”

——《八佾篇》

僭越礼制的危害

子曰:“里仁为美。择不处仁,焉得知?”——(里仁篇)

近朱者赤,近墨者黑

子曰:“十室之邑,必有忠信如丘者焉,不如丘之好学也。”

——公冶长篇

好学不倦

子曰:“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”——述而篇

(道与德为精神思想、仁与艺是处世准则。)

子曰:“民可使由之,不可使知之。” ——泰伯篇

(愚民思想)

子罕言利,与命与仁。 ——子罕篇

少谈利益,却相信天命,赞许仁德

席不正,不坐。 ——乡党篇

注重礼仪细节

子曰:“先进于礼乐,野人也;后进于礼乐,君子也。如用之,则吾从先进。” ——先进篇

用人标准

论语选读

子曰:“君子成人之美,不成人之恶。小人反是。”

——颜渊篇

(成人之美)

子路问政。子曰:“先之,劳之。”请益,曰.“无倦。”

——子路篇

(先之、劳之、无倦)

子路问事君,子曰:“勿欺也,而犯之。” ——问宪篇

不能欺骗,可犯言直谏

子曰:“当仁不让于师。” ——卫灵公篇

吾爱吾师,吾更爱真理

孔子曰:“天下有道,则礼乐征伐自天子出;天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。 ——《季氏篇》

礼乐治国

论语选读

论语选读

子曰:“性相近也,习相远也。” ——《阳货篇》

乱作为与不作为

子路曰:“不仕无义。长幼之节,不可废也;君臣之义,如之何其废之?欲洁其身而乱大伦。君子之仕也,行其义也。道之不行,已知之矣。” ——《微子篇》

君子之仕行其义

论语选读

“仕而优则学,学而优则仕”——《论语》

“穷则独善其身,达则兼济天下”

“为天地立心,为生命立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”(北宋张载)

子贡曰:“君子之过也,如日月之食焉。过也人皆见之,更也人皆仰之。” ——《子张篇》

君子难得之处是他有过不会瞒,有过他能改,他能够忏悔,他能够向公众承认错误。因此“人皆见之”,改了“人皆仰之”。

论语选读

“过能改,归于无;倘掩饰,增一辜”——《弟子规》

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”

——《雍也》

文与质对立统一,应文质双修

论语选读

谨权量,审法度,修废官,四方之政行焉。兴灭国,继绝世,举逸民,天下之民归心焉。所重:民、食、丧、祭。宽则得众,信则民任焉,敏则有功,公则说。 ——《尧曰篇》

建立一套行之有效的制度,不管是度量衡,还是法律法规,抑或是官员任免的制度,都是为了有法度可依。

复兴灭亡了的国家,承续已断绝的宗族,提拔被遗落的人才,天下的百姓就会诚心归服了。(有继承有发展)

所重视的是:民众,粮食,丧礼,祭祀。

宽厚、诚信、勤敏、公正

民本思想

中国的为政之道

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])