部编版六年级语文下册第一单元单元综合演练(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 部编版六年级语文下册第一单元单元综合演练(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 162.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-28 13:14:54 | ||

图片预览

文档简介

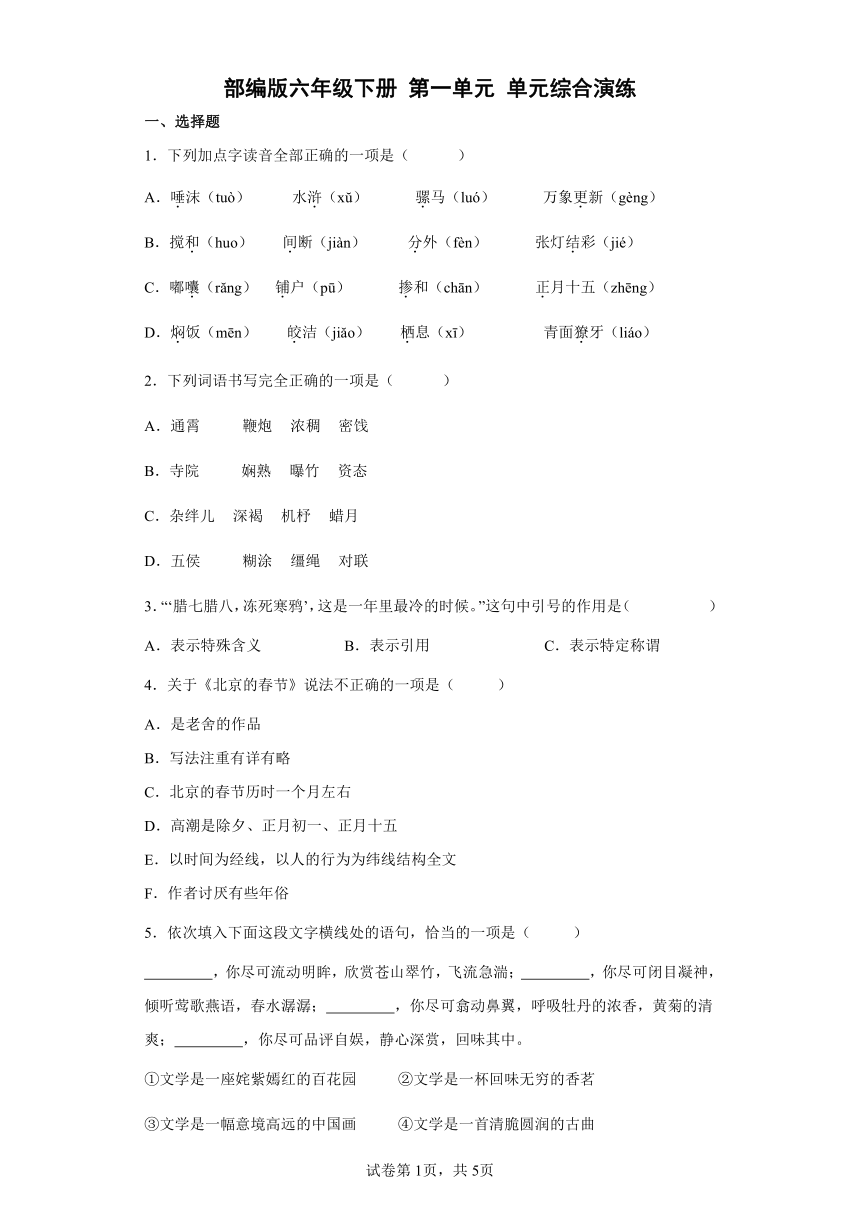

部编版六年级下册 第一单元 单元综合演练

一、选择题

1.下列加点字读音全部正确的一项是( )

A.唾沫(tuò) 水浒(x ) 骡马(luó) 万象更新(gèng)

B.搅和(huo) 间断(jiàn) 分外(fèn) 张灯结彩(jié)

C.嘟囔(r ng) 铺户(pū) 掺和(chān) 正月十五(zhēng)

D.焖饭(mēn) 皎洁(ji o) 栖息(xī) 青面獠牙(liáo)

2.下列词语书写完全正确的一项是( )

A.通霄 鞭炮 浓稠 密饯

B.寺院 娴熟 曝竹 资态

C.杂绊儿 深褐 机杼 蜡月

D.五侯 糊涂 缰绳 对联

3.“‘腊七腊八,冻死寒鸦’,这是一年里最冷的时候。”这句中引号的作用是( )

A.表示特殊含义 B.表示引用 C.表示特定称谓

4.关于《北京的春节》说法不正确的一项是( )

A.是老舍的作品

B.写法注重有详有略

C.北京的春节历时一个月左右

D.高潮是除夕、正月初一、正月十五

E.以时间为经线,以人的行为为纬线结构全文

F.作者讨厌有些年俗

5.依次填入下面这段文字横线处的语句,恰当的一项是( )

,你尽可流动明眸,欣赏苍山翠竹,飞流急湍; ,你尽可闭目凝神,倾听莺歌燕语,春水潺潺; ,你尽可翕动鼻翼,呼吸牡丹的浓香,黄菊的清爽; ,你尽可品评自娱,静心深赏,回味其中。

①文学是一座姹紫嫣红的百花园 ②文学是一杯回味无穷的香茗

③文学是一幅意境高远的中国画 ④文学是一首清脆圆润的古曲

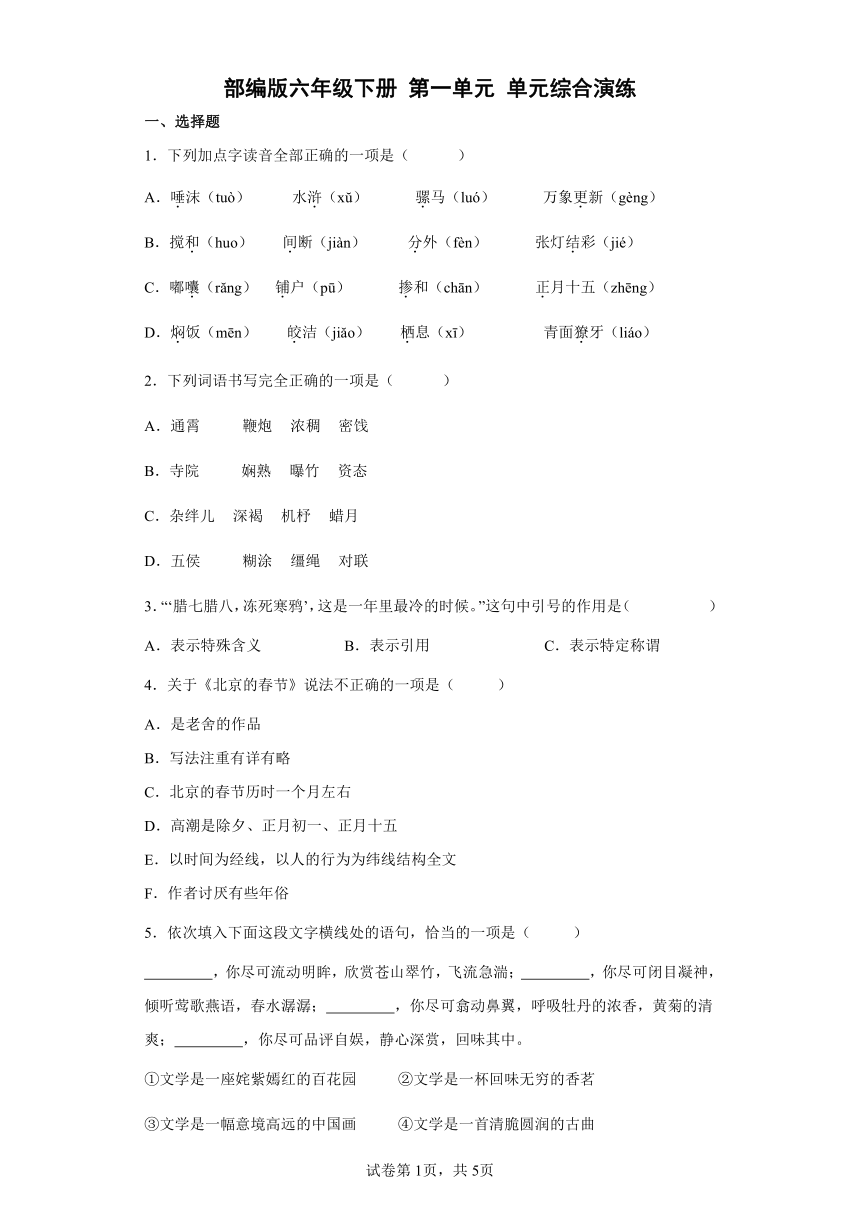

A.①③②④ B.④③②① C.③④①② D.②①③④

二、填空题

6.在文中圈出下列词语,理解画线词语的意思。

僧人 脱缰 吞噬 咆哮 哄堂大笑

响彻 王妃 獠牙 敦厚 师传身授

哄堂大笑:

师传身授:

7.理清脉络。

1.《寒食》《迢迢牵牛星》《十五夜望月》三首古诗分别以________、七夕节和________三个中国传统节日为写作背景。七夕节是为纪念__________而设的节日,传统习俗有_________等。诗中“__________,__________”两句体现了织女的悲伤与无奈,但是又希望人们是希望的,因此用“__________,__________”这两句来体现。

2.《十五夜望月》这首诗营造了_____________的环境氛围,诗人借此抒发了_____________。

三、语言表达

8.按要求写句子。

(1)唐东杰布和能歌善舞的七兄妹组成了西藏的第一个藏戏班子。(缩句)

___________________

(2)妈妈的命令,看羊还不够资格的八儿,不能设什么法来反抗。(改为反问句)

_________________________

(3)这一天大家还不能不吃元宵啊!(改为肯定句)

_______________________

(4)春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。(翻译诗句)

______________________

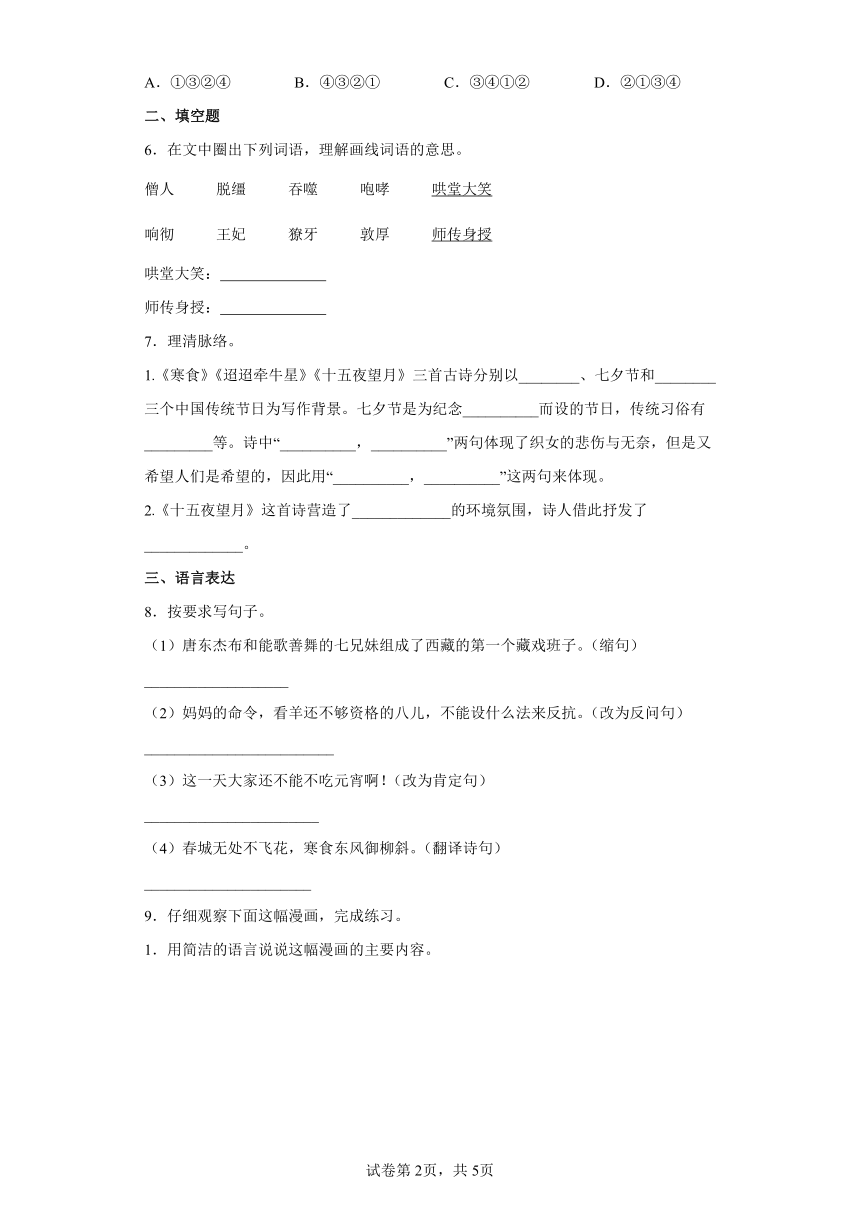

9.仔细观察下面这幅漫画,完成练习。

1.用简洁的语言说说这幅漫画的主要内容。

_____________________________________

2.中秋节团聚,如果你在现场,你会怎样劝说那些晚辈?

__________________________________________

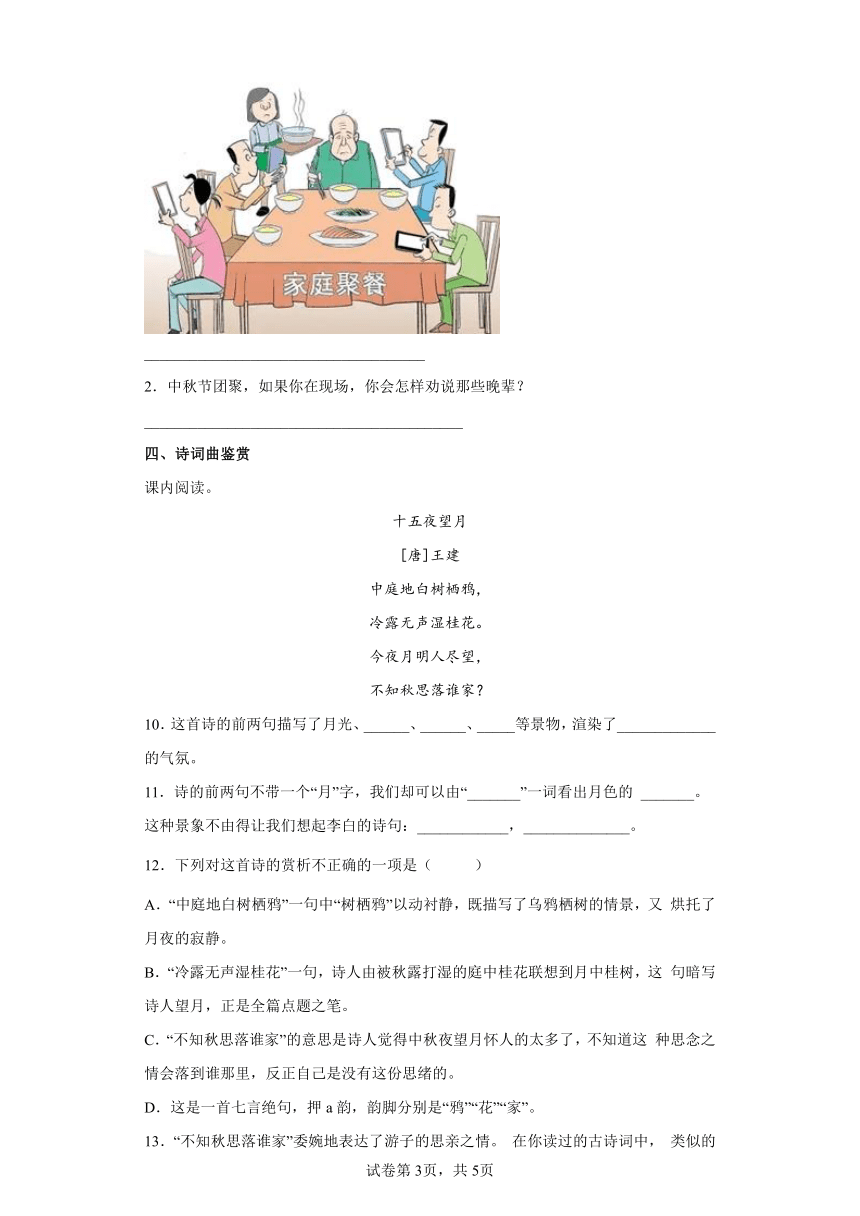

四、诗词曲鉴赏

课内阅读。

十五夜望月

[唐]王建

中庭地白树栖鸦,

冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,

不知秋思落谁家?

10.这首诗的前两句描写了月光、______、______、_____等景物,渲染了_____________的气氛。

11.诗的前两句不带一个“月”字,我们却可以由“_______”一词看出月色的 _______。这种景象不由得让我们想起李白的诗句:____________,______________。

12.下列对这首诗的赏析不正确的一项是( )

A.“中庭地白树栖鸦”一句中“树栖鸦”以动衬静,既描写了乌鸦栖树的情景,又 烘托了月夜的寂静。

B.“冷露无声湿桂花”一句,诗人由被秋露打湿的庭中桂花联想到月中桂树,这 句暗写诗人望月,正是全篇点题之笔。

C.“不知秋思落谁家”的意思是诗人觉得中秋夜望月怀人的太多了,不知道这 种思念之情会落到谁那里,反正自己是没有这份思绪的。

D.这是一首七言绝句,押a韵,韵脚分别是“鸦”“花”“家”。

13.“不知秋思落谁家”委婉地表达了游子的思亲之情。 在你读过的古诗词中, 类似的诗词句有_________,___________。

五、现代文阅读

课外阅读。

端午日

沈从文

端午日,当地妇女、小孩子,莫不穿了新衣,额角上用雄黄蘸酒画了个王字。任何人家到了这天必可以吃鱼吃肉。上午11点钟左右,全茶峒人就吃了午饭。把饭吃过后,在城里住家的,莫不倒锁了门,全家出城到河边看划船。河街有熟人的,可到河街吊脚楼门口边看,不然就站在税关门口与各个码头上看。河中龙船以长潭某处作起点,税关前作终点,作比赛竞争。因为这一天军官、税官以及当地有身份的人,莫不在税关前看热闹。

划船的事各人在数天以前就早有了准备,分组分帮,各自选出了若干身体结实、手脚伶俐的小伙子,在潭中练习进退。船只的形式,与平常木船大不相同,形体一律又长又狭,两头高高翘起,船身绘着朱红颜色长线,平常时节多搁在河边干燥洞穴里,要用它时,才拖下水去。每只船可坐12个到18个桨手,一个带头的,一个鼓手,一个锣手。桨手每人持一支短桨,随了鼓声缓促为节拍,把船向前划去。带头的坐在船头上,头上缠裹着红布包头,手上拿两支小令旗,左右挥动,指挥船只的进退。擂鼓打锣的,多坐在船只的中部,船一划动便即刻嘭嘭铛铛把锣鼓很单纯地敲打起来,为划桨水手调理下桨节拍。一船快慢既不得不靠鼓声,故每当两船竞赛到激烈时,鼓声如雷鸣,加上两岸人呐喊助威,便使人想起小说故事上梁红玉老鹳河水战时擂鼓的种种情形。凡是把船划到前面一点的,必可在税关前领赏,一匹红布,一块小银牌,不拘缠挂到船上某一个人头上去,都显出这一船合作努力的光荣。好事的军人,当每次某一只船胜利时,必在水边放些表示胜利庆祝的500响鞭炮。

赛船过后,城中的戍军长官,为了与民同乐,增加这个节日的愉快起见,便派兵士把30只绿头长颈大雄鸭,颈脖上缚了红布条子,放入河中,尽善于泅水的军民人等,自由下水追赶鸭子。不拘谁把鸭子捉到,谁就成为这鸭子的主人。于是长潭换了新的花样,水面各处是鸭子,同时各处有追赶鸭子的人。

船与船的竞赛,人与鸭子的竞赛,直到天晚方能完事。

14.文中加点的三个“莫不”的作用:从程度上渲染了观看龙舟竞赛的人之________,涉及面之________,具体写出了“全茶峒人”过端午节的________。

15.下列句中加点的字能否换成括号里的?为什么?

(1)桨手每人持一支短桨,随了鼓声缓促为节拍,把船向前划去。(撑)

_____________________

(2)带头的坐在船头上,头上缠裹着红布包头,手上拿两支小令旗,左右挥动,指挥船只的进退。(摇摆)

__________________________

16.选文第一、二自然段主要写了哪几个场面?请用简洁的语言概括。

________________________

17.作者凭着对________民俗的细致观察和深切感受,描写了龙舟竞渡和赶鸭竞赛的欢快场面,展现了茶峒人同庆端午的淳朴民风,表现________的民族精神。

18.作者写龙舟竞赛的场面,语言很精练,请你根据提示,展开想象,用生动的语言描写当时的情形。

(1)正面描写龙舟竞赛时的激烈场面。

____________________

(2)通过观众的反应侧面烘托龙舟竞赛的激烈场面。

_________________

六、书面表达

19.习作。

题目:我最想过的节日

要求:把题目补充完整.做到内容具体、语句通顺.条理清楚,不少于450字。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【解析】

【详解】

本题考查了选择正确的读音能力。注意平翘舌的运用、声调的掌握情况等,还要注意声调、韵母的区别,平时要多读,多练。

A.水浒:读“hǔ”。

万象更新:读“gēng”。

B.正确。

C.嘟囔:读“nang”。

铺户:读“pù”。

D.焖饭:读“mèn”。

栖息:读“qī”。

2.D

【解析】

【详解】

本题考查字形的辨析。

A项“通霄”应改为:通宵;“密饯”应改为:蜜饯。

B项“曝竹”应改为:爆竹;“资态”应改为:姿态。

C项“杂绊儿”应改为:杂拌儿;“蜡月”应改为:腊月。

3.B

【解析】

【详解】

本题考查引号的作用。“腊七腊八,冻死寒鸦”这是从北京老人们口中传下来的一句谚语。引号在此处的作用是引用谚语,以此来说明腊八这天是一年里最冷的时候。

4.F

【解析】

【详解】

本题考查对文章作者及内容的理解。《北京的春节》是现代作家老舍1951年创作的一篇散文。文中描绘了一幅幅老北京春节的民风民俗画卷,表现了春节的隆重与热闹,展现了中国节日习俗的温馨美好,同时对比新旧社会的春节,突出了新社会移风易俗、春节过得欢乐而健康,表达了作者对新中国、新社会的赞美。全文充满北京味儿的朴实语言,陈述朴素自然,不事雕琢,流畅通达,又有极强的表现力和感染力。

可以把所给选项代入文本一一验证。

A项,作者是老舍,说法没问题。

B项正确,全文重点写了除夕、正月初一、正月十五,其余的简略带过。

C项正确,文章确实以时间为线索安排人的行为。

D项正确,作者从腊月初八写起,写到正月十五,历时一个月左右。

E项正确,以时间为经线,以人的行为为纬线。

F项是错误的,表达了作者对新中国、新社会的赞美。

5.C

【解析】

【详解】

本题考查的是根据语段内容填空,结合上下文的语境进行分析填空。写出相应的内容即可。

第一个空根据后文说的欣赏苍山翠竹可以得出应该选③句。

文学是一副中国画。第二个空根据后文说的倾听莺歌燕语可以得出应该选④句。

学是一首古曲。第三个空根据后文呼吸牡丹的浓香可以得出应该选①句。

是一座百花园。最后一个空根据后文品评自娱,可以得出文学是香茗。

6.僧人 脱缰 吞噬 咆哮 哄堂大笑

响彻 王妃 獠牙 敦厚 师传身授

形容全屋子的人同时大笑。本文用来形容人们对唐东杰布的理想的嘲笑,不相信他能实现自己的理想。

师傅用口传授、用行为传授的意思。

【解析】

略

7. 寒食节 中秋节 牛郎和织女的爱情故事 穿针乞巧、喜蛛应巧 终日不成章 泣涕零如雨 河汉清且浅 相去复几许 月圆人缺、静寂孤苦 自己的离别之情、思聚之念

【解析】

略

8. 唐东杰布和七兄妹组成了藏戏班子。 妈妈的命令,看羊还不够资格的八儿,难道还能设什么法来反抗吗? 这一天大家还必须吃元宵啊! 暮春时节,长安城处处柳絮飞舞,杨花飘散,寒食节东风吹拂着皇家花园的柳枝。

【解析】

【分析】

【详解】

本题主要考查了句子的改写。

(1)本题主要考查了缩句。

缩句就是去掉句子的修饰限制成分,保留句子的主干使它更简洁即可。去掉修饰语“能歌善舞的、西藏的第一个”。如:唐东杰布和七兄妹组成了藏戏班子。

(2)本题主要考查了陈述句改成反问句。

陈述句改为反问句,首先注意反问成分的变换,有否定词改时去掉,没有否定词改时加上,然后在句首加上“难道”,句尾加上“吗”,句末的句号改为问号。如,把“不能”改为“能”,前面加上“难道”,句尾加上“吗”,句末的句号改为问号。如:妈妈的命令,看羊还不够资格的八儿,难道还能设什么法来反抗吗?

(3)本本题主要考查把双重否定句改为肯定句。

把双重否定词“不得不”、“不能不”、“不可能不”、“不会不”等改为肯定词“一定、必须、只能”等。本句把“不能不”改为“必须”。如:这一天大家还必须吃元宵啊!

(4)本题主要考查翻译诗句。

“春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。”出自唐朝韩翃的《寒食》。“飞花”指的是柳絮飞舞,落红无数。“寒食”指寒食节。“御柳”指皇家花园的柳枝。翻译:暮春时节,长安城处处柳絮飞舞、落红无数,寒食节东风吹拂着皇家花园的柳枝。

9. 在中秋节团聚时,年轻人和孩子们都在玩手机或平板电脑,有说有笑,却把老人晾在一边。 请放下手机和平板电脑,关心一下长辈,用语言交流,拉近距离。

【解析】

略

10. 庭院 乌鸦 桂花 凄清、孤寂

11. 地白 皎洁 床前明月光 疑是地上霜

12.C

13. 但愿人长久 千里共婵娟

【解析】

【分析】

本题主要考查学生对于课内古诗的掌握,针对翻译,句子的细节分析,加强对本单元课文的复习和掌握。

十五夜望月

[唐]王建

中庭地白树栖鸦,

冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,

不知秋思落谁家

注释

1.中庭:即庭中,庭院中。

2.地白:指月光照在庭院的地上,像铺了一层霜一样。

3.栖:休息。

4.秋思:秋天的情思,这里指怀念人的思绪。

译文

月光照射在庭院中,地上好像铺了一层霜雪;萧森的树阴里,鸦雀先后进入了梦乡。由于夜深,秋露打湿了庭中桂花。今天晚上人们都在仰望皎洁明亮的月亮,却不知道秋天的思念之情落在了谁家?

10.前两句诗通过皎洁的月色、栖息的乌鸦、冰冷的露珠、湿润的桂花,营造了一种凄清,孤寂的氛围。

11.诗歌前两句全句无“月”字,但是通过“中庭地白”的侧面描写体现月的皎洁,照的庭院一片白色,与李白的《静夜思》中“床前明月光,疑是地上霜”异曲同工。

静夜思

作者:李白 (唐)

床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

12.“不知秋思落谁家”一句利用疑问的方式,写出在这个“八月十五”特殊的节日里,任何一个远在他乡的游子都心存思念,而作者也无可避免的思念家乡以及亲人。

13.“不知秋思落谁家”写出了在中秋节这日作者对远方家乡以及亲人的思念之情,类似此种情感的诗句

海上生明月,天涯共此时。——张九龄《望月怀远》

露从今夜白,月是故乡明。——杜甫《月夜忆舍弟》

但愿人长久,千里共婵娟。——苏轼《水调歌头·丙辰中秋》

春风又绿江南岸,明月何时照我还?——王安石《泊船瓜洲》

14. 多 广 盛况

15. 不能。“撑” 的速度没有“划”的速度快,且“撑”这个动作的发出者应是站在船上的,而龙舟竞赛的桨手是坐在船上的。因此用“撑”这个动词不恰当。 不能。“摇摆”的幅度大,且没有节奏感,“挥动”有节奏感,用“挥动”写带头人的动作符合他的身份特征。

16.主要写了出城看划船、河上赛龙船、胜利者领赏三个场面。

17. 湘西端午 奋发向上、合作争先

18. 划船的比赛选手们奋力划着龙舟,浆在他们手中挥舞着,落在水面上发出“啪啪”的声音,溅出许多小水珠。比赛选手们咬紧牙关,用力划着船,豆大的汗珠从他们头上落下来。 岸边的人们为选手们呐喊助威,发出震耳欲聋的加油声。

【解析】

【分析】

14.

本题考查分析词语在文章中的作用。

莫不:是无不;没有一个不。犹言莫不是,莫非。

结合句子“端午日,当地妇女、小孩子,莫不穿了新衣,额角上用雄黄蘸酒画了个王字。”“上午11点钟左右,全茶峒人就吃了午饭。把饭吃过后,在城里住家的,莫不倒锁了门,全家出城到河边看划船。”“因为这一天军官、税官以及当地有身份的人,莫不在税关前看热闹。”可知从程度上渲染了观看龙舟竞赛的人之多,涉及面之广,具体写出了“全茶峒人”过端午节的盛况。

15.

本题考查分析字在再语段中的作用。

学生可分析替换前后,句子的表达效果是否改变,进行判断。

(1)划:拨水前进。撑:用篙抵住河底使船行进。

“撑” 的速度没有“划”的速度快,且“撑”这个动作的发出者应是站在船上的,而龙舟竞赛的桨手是坐在船上的。因此用“撑”这个动词不恰当,不能更换。

(2)挥动:挥舞;摇动。摇摆:左右来回摆动。

“摇摆”的幅度大,且没有节奏感,“挥动”有节奏感,用“挥动”写带头人的动作符合他的身份特征,所以不能更换。

16.

本题考查提取关键信息。

仔细阅读文章一、二自然段,文章第一自然段主要讲述了全茶峒人出城看划船。文章第二自然段“每只船可坐12个到18个桨手,一个带头的,一个鼓手,一个锣手。桨手每人持一支短桨,随了鼓声缓促为节拍,把船向前划去。带头的坐在船头上,头上缠裹着红布包头,手上拿两支小令旗,左右挥动,指挥船只的进退。擂鼓打锣的,多坐在船只的中部,船一划动便即刻嘭嘭铛铛把锣鼓很单纯地敲打起来,为划桨水手调理下桨节拍。”描写的是河上赛龙舟。“凡是把船划到前面一点的,必可在税关前领赏,一匹红布,一块小银牌,不拘缠挂到船上某一个人头上去,都显出这一船合作努力的光荣。好事的军人,当每次某一只船胜利时,必在水边放些表示胜利庆祝的500响鞭炮。”描述的是胜利者领赏。

17.

本题考查文章内容理解。

边城茶峒即湖南省湘西州花垣县边城镇,原名茶峒, 地处湘黔渝三省交界处,“一脚踏三省”。

通读全文,可知作者是对湘西端午民俗细致观察和深切感受,描写了龙舟竞渡和赶鸭竞赛的欢快场面,展现了茶峒人同庆端午的淳朴民风。从“凡是把船划到前面一点的,必可在税关前领赏,一匹红布,一块小银牌,不拘缠挂到船上某一个人头上去,都显出这一船合作努力的光荣。”可以看出展现了茶峒人同庆端午的淳朴民风,表现奋发向上、合作争先的民族精神。

18.

本题考查语言表达能力。

学生可结合文章写龙舟竞赛的场面,组织好语言,运用正确的描写方法进行表达。

(1)正面描写就是用生动形象的语言,把人物或景物的状态 直接具体地描绘出来。

如:比赛开始了!队员们个个都瞪着大大的眼睛,聚精会神地等着发令。这时发令枪响了,每艘龙艏就像离弦的箭。锣鼓声、呐喊声响成一片,你追我赶。真热闹!

(2)侧面描写是指在文学创作中,作者通过对周围人物或环境的描绘来表现所要描写的对象,以使其鲜明突出,即间接地对描写对象进行刻画描绘。通常情况下,文学作品人物形象的刻画多采用正面描写的手法,即直接通过对人物的肖像、语言、动作、神态、心理等方面的描写,去表现人物的性格、品行和技能。但有时恰当地借助一些侧面描写,常常可以起到正面描写无法替代或者很难达到的艺术效果。

如:岸边的人们为选手们呐喊助威,像是叫破喉咙也没有关系。

19.例文:

我最想过的节日

春节是我最喜欢的节日。每当春节来临,大街上热闹非凡,到处灯红酒绿。每家店几乎挂满了熏得油黑的腊肉、香肠,摊铺上摆满了各式各样的年货。琳琅满目地商品,看着眼睛发光,真不知从哪里下手。

春节的烟花很美。只见从一个方形纸箱里“嗖”地冲出一个两个手指粗的光点,向空中冲去,“砰”地一声,无数个红色的小光点被炸出几米之外,形成一个规律的圆形,然后随着天上的繁星消失在黑夜中。接着又“嗖”“嗖“嗖”地飞出几个黄、蓝、红色的烟花,最后只听那“砰”的一声光芒四射,如同天上的仙女把无数花絮向人间倾洒,花絮还未落地就悄悄消失了。五彩缤纷的颜色,为漆黑的夜幕增添了几分颜色,让天空也有绚烂的一面。春节几乎都能看见这样的景色。

过春节还不止这些。让我喜欢春节的原因,当然是那最诱人、最温暖、最让人过目不忘、最有价值、最激动人心的——红包啊!每次给长辈们拜年,他们都会伸出慈祥的大手,手心中间有一个大红包,每一包都是长辈们暖暖的心意。重要的不是红包,而是红包里面满满的压岁钱啦!过年时,最快乐的时光就是数钱一张鲜红的一百,接第二张,第三张,第四……越数越兴奋,越数越开心。每年的日积月累,渐渐自己变成了小富翁,自己的小钱包满满当当的,真不忍心用。

真想天天都过春节啊!

【解析】

【分析】

【详解】

本题考学生的习作能力。

本题为命题作文,要求以“我最想过的节日”为题写一篇作文,选一个自己最喜欢的节日,可以写自己家过节的过程,也可以写节日中发生的印象深刻的故事,说明自己喜欢这个节日的原因,将自己对节日喜爱之情表达出来。

开头:可简单的介绍自己最喜欢的节日是什么,还可以介绍这个节日的来历。

中间:要把节日中富有特色的习俗介绍出来,将节日中自己难忘的事情记叙下来,说说自己是怎样度过这个节日的,通过文章的记叙,表明自己喜欢这个节日的理由。

结尾:总结全文,表明自己对节日的喜爱之情。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.下列加点字读音全部正确的一项是( )

A.唾沫(tuò) 水浒(x ) 骡马(luó) 万象更新(gèng)

B.搅和(huo) 间断(jiàn) 分外(fèn) 张灯结彩(jié)

C.嘟囔(r ng) 铺户(pū) 掺和(chān) 正月十五(zhēng)

D.焖饭(mēn) 皎洁(ji o) 栖息(xī) 青面獠牙(liáo)

2.下列词语书写完全正确的一项是( )

A.通霄 鞭炮 浓稠 密饯

B.寺院 娴熟 曝竹 资态

C.杂绊儿 深褐 机杼 蜡月

D.五侯 糊涂 缰绳 对联

3.“‘腊七腊八,冻死寒鸦’,这是一年里最冷的时候。”这句中引号的作用是( )

A.表示特殊含义 B.表示引用 C.表示特定称谓

4.关于《北京的春节》说法不正确的一项是( )

A.是老舍的作品

B.写法注重有详有略

C.北京的春节历时一个月左右

D.高潮是除夕、正月初一、正月十五

E.以时间为经线,以人的行为为纬线结构全文

F.作者讨厌有些年俗

5.依次填入下面这段文字横线处的语句,恰当的一项是( )

,你尽可流动明眸,欣赏苍山翠竹,飞流急湍; ,你尽可闭目凝神,倾听莺歌燕语,春水潺潺; ,你尽可翕动鼻翼,呼吸牡丹的浓香,黄菊的清爽; ,你尽可品评自娱,静心深赏,回味其中。

①文学是一座姹紫嫣红的百花园 ②文学是一杯回味无穷的香茗

③文学是一幅意境高远的中国画 ④文学是一首清脆圆润的古曲

A.①③②④ B.④③②① C.③④①② D.②①③④

二、填空题

6.在文中圈出下列词语,理解画线词语的意思。

僧人 脱缰 吞噬 咆哮 哄堂大笑

响彻 王妃 獠牙 敦厚 师传身授

哄堂大笑:

师传身授:

7.理清脉络。

1.《寒食》《迢迢牵牛星》《十五夜望月》三首古诗分别以________、七夕节和________三个中国传统节日为写作背景。七夕节是为纪念__________而设的节日,传统习俗有_________等。诗中“__________,__________”两句体现了织女的悲伤与无奈,但是又希望人们是希望的,因此用“__________,__________”这两句来体现。

2.《十五夜望月》这首诗营造了_____________的环境氛围,诗人借此抒发了_____________。

三、语言表达

8.按要求写句子。

(1)唐东杰布和能歌善舞的七兄妹组成了西藏的第一个藏戏班子。(缩句)

___________________

(2)妈妈的命令,看羊还不够资格的八儿,不能设什么法来反抗。(改为反问句)

_________________________

(3)这一天大家还不能不吃元宵啊!(改为肯定句)

_______________________

(4)春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。(翻译诗句)

______________________

9.仔细观察下面这幅漫画,完成练习。

1.用简洁的语言说说这幅漫画的主要内容。

_____________________________________

2.中秋节团聚,如果你在现场,你会怎样劝说那些晚辈?

__________________________________________

四、诗词曲鉴赏

课内阅读。

十五夜望月

[唐]王建

中庭地白树栖鸦,

冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,

不知秋思落谁家?

10.这首诗的前两句描写了月光、______、______、_____等景物,渲染了_____________的气氛。

11.诗的前两句不带一个“月”字,我们却可以由“_______”一词看出月色的 _______。这种景象不由得让我们想起李白的诗句:____________,______________。

12.下列对这首诗的赏析不正确的一项是( )

A.“中庭地白树栖鸦”一句中“树栖鸦”以动衬静,既描写了乌鸦栖树的情景,又 烘托了月夜的寂静。

B.“冷露无声湿桂花”一句,诗人由被秋露打湿的庭中桂花联想到月中桂树,这 句暗写诗人望月,正是全篇点题之笔。

C.“不知秋思落谁家”的意思是诗人觉得中秋夜望月怀人的太多了,不知道这 种思念之情会落到谁那里,反正自己是没有这份思绪的。

D.这是一首七言绝句,押a韵,韵脚分别是“鸦”“花”“家”。

13.“不知秋思落谁家”委婉地表达了游子的思亲之情。 在你读过的古诗词中, 类似的诗词句有_________,___________。

五、现代文阅读

课外阅读。

端午日

沈从文

端午日,当地妇女、小孩子,莫不穿了新衣,额角上用雄黄蘸酒画了个王字。任何人家到了这天必可以吃鱼吃肉。上午11点钟左右,全茶峒人就吃了午饭。把饭吃过后,在城里住家的,莫不倒锁了门,全家出城到河边看划船。河街有熟人的,可到河街吊脚楼门口边看,不然就站在税关门口与各个码头上看。河中龙船以长潭某处作起点,税关前作终点,作比赛竞争。因为这一天军官、税官以及当地有身份的人,莫不在税关前看热闹。

划船的事各人在数天以前就早有了准备,分组分帮,各自选出了若干身体结实、手脚伶俐的小伙子,在潭中练习进退。船只的形式,与平常木船大不相同,形体一律又长又狭,两头高高翘起,船身绘着朱红颜色长线,平常时节多搁在河边干燥洞穴里,要用它时,才拖下水去。每只船可坐12个到18个桨手,一个带头的,一个鼓手,一个锣手。桨手每人持一支短桨,随了鼓声缓促为节拍,把船向前划去。带头的坐在船头上,头上缠裹着红布包头,手上拿两支小令旗,左右挥动,指挥船只的进退。擂鼓打锣的,多坐在船只的中部,船一划动便即刻嘭嘭铛铛把锣鼓很单纯地敲打起来,为划桨水手调理下桨节拍。一船快慢既不得不靠鼓声,故每当两船竞赛到激烈时,鼓声如雷鸣,加上两岸人呐喊助威,便使人想起小说故事上梁红玉老鹳河水战时擂鼓的种种情形。凡是把船划到前面一点的,必可在税关前领赏,一匹红布,一块小银牌,不拘缠挂到船上某一个人头上去,都显出这一船合作努力的光荣。好事的军人,当每次某一只船胜利时,必在水边放些表示胜利庆祝的500响鞭炮。

赛船过后,城中的戍军长官,为了与民同乐,增加这个节日的愉快起见,便派兵士把30只绿头长颈大雄鸭,颈脖上缚了红布条子,放入河中,尽善于泅水的军民人等,自由下水追赶鸭子。不拘谁把鸭子捉到,谁就成为这鸭子的主人。于是长潭换了新的花样,水面各处是鸭子,同时各处有追赶鸭子的人。

船与船的竞赛,人与鸭子的竞赛,直到天晚方能完事。

14.文中加点的三个“莫不”的作用:从程度上渲染了观看龙舟竞赛的人之________,涉及面之________,具体写出了“全茶峒人”过端午节的________。

15.下列句中加点的字能否换成括号里的?为什么?

(1)桨手每人持一支短桨,随了鼓声缓促为节拍,把船向前划去。(撑)

_____________________

(2)带头的坐在船头上,头上缠裹着红布包头,手上拿两支小令旗,左右挥动,指挥船只的进退。(摇摆)

__________________________

16.选文第一、二自然段主要写了哪几个场面?请用简洁的语言概括。

________________________

17.作者凭着对________民俗的细致观察和深切感受,描写了龙舟竞渡和赶鸭竞赛的欢快场面,展现了茶峒人同庆端午的淳朴民风,表现________的民族精神。

18.作者写龙舟竞赛的场面,语言很精练,请你根据提示,展开想象,用生动的语言描写当时的情形。

(1)正面描写龙舟竞赛时的激烈场面。

____________________

(2)通过观众的反应侧面烘托龙舟竞赛的激烈场面。

_________________

六、书面表达

19.习作。

题目:我最想过的节日

要求:把题目补充完整.做到内容具体、语句通顺.条理清楚,不少于450字。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【解析】

【详解】

本题考查了选择正确的读音能力。注意平翘舌的运用、声调的掌握情况等,还要注意声调、韵母的区别,平时要多读,多练。

A.水浒:读“hǔ”。

万象更新:读“gēng”。

B.正确。

C.嘟囔:读“nang”。

铺户:读“pù”。

D.焖饭:读“mèn”。

栖息:读“qī”。

2.D

【解析】

【详解】

本题考查字形的辨析。

A项“通霄”应改为:通宵;“密饯”应改为:蜜饯。

B项“曝竹”应改为:爆竹;“资态”应改为:姿态。

C项“杂绊儿”应改为:杂拌儿;“蜡月”应改为:腊月。

3.B

【解析】

【详解】

本题考查引号的作用。“腊七腊八,冻死寒鸦”这是从北京老人们口中传下来的一句谚语。引号在此处的作用是引用谚语,以此来说明腊八这天是一年里最冷的时候。

4.F

【解析】

【详解】

本题考查对文章作者及内容的理解。《北京的春节》是现代作家老舍1951年创作的一篇散文。文中描绘了一幅幅老北京春节的民风民俗画卷,表现了春节的隆重与热闹,展现了中国节日习俗的温馨美好,同时对比新旧社会的春节,突出了新社会移风易俗、春节过得欢乐而健康,表达了作者对新中国、新社会的赞美。全文充满北京味儿的朴实语言,陈述朴素自然,不事雕琢,流畅通达,又有极强的表现力和感染力。

可以把所给选项代入文本一一验证。

A项,作者是老舍,说法没问题。

B项正确,全文重点写了除夕、正月初一、正月十五,其余的简略带过。

C项正确,文章确实以时间为线索安排人的行为。

D项正确,作者从腊月初八写起,写到正月十五,历时一个月左右。

E项正确,以时间为经线,以人的行为为纬线。

F项是错误的,表达了作者对新中国、新社会的赞美。

5.C

【解析】

【详解】

本题考查的是根据语段内容填空,结合上下文的语境进行分析填空。写出相应的内容即可。

第一个空根据后文说的欣赏苍山翠竹可以得出应该选③句。

文学是一副中国画。第二个空根据后文说的倾听莺歌燕语可以得出应该选④句。

学是一首古曲。第三个空根据后文呼吸牡丹的浓香可以得出应该选①句。

是一座百花园。最后一个空根据后文品评自娱,可以得出文学是香茗。

6.僧人 脱缰 吞噬 咆哮 哄堂大笑

响彻 王妃 獠牙 敦厚 师传身授

形容全屋子的人同时大笑。本文用来形容人们对唐东杰布的理想的嘲笑,不相信他能实现自己的理想。

师傅用口传授、用行为传授的意思。

【解析】

略

7. 寒食节 中秋节 牛郎和织女的爱情故事 穿针乞巧、喜蛛应巧 终日不成章 泣涕零如雨 河汉清且浅 相去复几许 月圆人缺、静寂孤苦 自己的离别之情、思聚之念

【解析】

略

8. 唐东杰布和七兄妹组成了藏戏班子。 妈妈的命令,看羊还不够资格的八儿,难道还能设什么法来反抗吗? 这一天大家还必须吃元宵啊! 暮春时节,长安城处处柳絮飞舞,杨花飘散,寒食节东风吹拂着皇家花园的柳枝。

【解析】

【分析】

【详解】

本题主要考查了句子的改写。

(1)本题主要考查了缩句。

缩句就是去掉句子的修饰限制成分,保留句子的主干使它更简洁即可。去掉修饰语“能歌善舞的、西藏的第一个”。如:唐东杰布和七兄妹组成了藏戏班子。

(2)本题主要考查了陈述句改成反问句。

陈述句改为反问句,首先注意反问成分的变换,有否定词改时去掉,没有否定词改时加上,然后在句首加上“难道”,句尾加上“吗”,句末的句号改为问号。如,把“不能”改为“能”,前面加上“难道”,句尾加上“吗”,句末的句号改为问号。如:妈妈的命令,看羊还不够资格的八儿,难道还能设什么法来反抗吗?

(3)本本题主要考查把双重否定句改为肯定句。

把双重否定词“不得不”、“不能不”、“不可能不”、“不会不”等改为肯定词“一定、必须、只能”等。本句把“不能不”改为“必须”。如:这一天大家还必须吃元宵啊!

(4)本题主要考查翻译诗句。

“春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。”出自唐朝韩翃的《寒食》。“飞花”指的是柳絮飞舞,落红无数。“寒食”指寒食节。“御柳”指皇家花园的柳枝。翻译:暮春时节,长安城处处柳絮飞舞、落红无数,寒食节东风吹拂着皇家花园的柳枝。

9. 在中秋节团聚时,年轻人和孩子们都在玩手机或平板电脑,有说有笑,却把老人晾在一边。 请放下手机和平板电脑,关心一下长辈,用语言交流,拉近距离。

【解析】

略

10. 庭院 乌鸦 桂花 凄清、孤寂

11. 地白 皎洁 床前明月光 疑是地上霜

12.C

13. 但愿人长久 千里共婵娟

【解析】

【分析】

本题主要考查学生对于课内古诗的掌握,针对翻译,句子的细节分析,加强对本单元课文的复习和掌握。

十五夜望月

[唐]王建

中庭地白树栖鸦,

冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,

不知秋思落谁家

注释

1.中庭:即庭中,庭院中。

2.地白:指月光照在庭院的地上,像铺了一层霜一样。

3.栖:休息。

4.秋思:秋天的情思,这里指怀念人的思绪。

译文

月光照射在庭院中,地上好像铺了一层霜雪;萧森的树阴里,鸦雀先后进入了梦乡。由于夜深,秋露打湿了庭中桂花。今天晚上人们都在仰望皎洁明亮的月亮,却不知道秋天的思念之情落在了谁家?

10.前两句诗通过皎洁的月色、栖息的乌鸦、冰冷的露珠、湿润的桂花,营造了一种凄清,孤寂的氛围。

11.诗歌前两句全句无“月”字,但是通过“中庭地白”的侧面描写体现月的皎洁,照的庭院一片白色,与李白的《静夜思》中“床前明月光,疑是地上霜”异曲同工。

静夜思

作者:李白 (唐)

床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

12.“不知秋思落谁家”一句利用疑问的方式,写出在这个“八月十五”特殊的节日里,任何一个远在他乡的游子都心存思念,而作者也无可避免的思念家乡以及亲人。

13.“不知秋思落谁家”写出了在中秋节这日作者对远方家乡以及亲人的思念之情,类似此种情感的诗句

海上生明月,天涯共此时。——张九龄《望月怀远》

露从今夜白,月是故乡明。——杜甫《月夜忆舍弟》

但愿人长久,千里共婵娟。——苏轼《水调歌头·丙辰中秋》

春风又绿江南岸,明月何时照我还?——王安石《泊船瓜洲》

14. 多 广 盛况

15. 不能。“撑” 的速度没有“划”的速度快,且“撑”这个动作的发出者应是站在船上的,而龙舟竞赛的桨手是坐在船上的。因此用“撑”这个动词不恰当。 不能。“摇摆”的幅度大,且没有节奏感,“挥动”有节奏感,用“挥动”写带头人的动作符合他的身份特征。

16.主要写了出城看划船、河上赛龙船、胜利者领赏三个场面。

17. 湘西端午 奋发向上、合作争先

18. 划船的比赛选手们奋力划着龙舟,浆在他们手中挥舞着,落在水面上发出“啪啪”的声音,溅出许多小水珠。比赛选手们咬紧牙关,用力划着船,豆大的汗珠从他们头上落下来。 岸边的人们为选手们呐喊助威,发出震耳欲聋的加油声。

【解析】

【分析】

14.

本题考查分析词语在文章中的作用。

莫不:是无不;没有一个不。犹言莫不是,莫非。

结合句子“端午日,当地妇女、小孩子,莫不穿了新衣,额角上用雄黄蘸酒画了个王字。”“上午11点钟左右,全茶峒人就吃了午饭。把饭吃过后,在城里住家的,莫不倒锁了门,全家出城到河边看划船。”“因为这一天军官、税官以及当地有身份的人,莫不在税关前看热闹。”可知从程度上渲染了观看龙舟竞赛的人之多,涉及面之广,具体写出了“全茶峒人”过端午节的盛况。

15.

本题考查分析字在再语段中的作用。

学生可分析替换前后,句子的表达效果是否改变,进行判断。

(1)划:拨水前进。撑:用篙抵住河底使船行进。

“撑” 的速度没有“划”的速度快,且“撑”这个动作的发出者应是站在船上的,而龙舟竞赛的桨手是坐在船上的。因此用“撑”这个动词不恰当,不能更换。

(2)挥动:挥舞;摇动。摇摆:左右来回摆动。

“摇摆”的幅度大,且没有节奏感,“挥动”有节奏感,用“挥动”写带头人的动作符合他的身份特征,所以不能更换。

16.

本题考查提取关键信息。

仔细阅读文章一、二自然段,文章第一自然段主要讲述了全茶峒人出城看划船。文章第二自然段“每只船可坐12个到18个桨手,一个带头的,一个鼓手,一个锣手。桨手每人持一支短桨,随了鼓声缓促为节拍,把船向前划去。带头的坐在船头上,头上缠裹着红布包头,手上拿两支小令旗,左右挥动,指挥船只的进退。擂鼓打锣的,多坐在船只的中部,船一划动便即刻嘭嘭铛铛把锣鼓很单纯地敲打起来,为划桨水手调理下桨节拍。”描写的是河上赛龙舟。“凡是把船划到前面一点的,必可在税关前领赏,一匹红布,一块小银牌,不拘缠挂到船上某一个人头上去,都显出这一船合作努力的光荣。好事的军人,当每次某一只船胜利时,必在水边放些表示胜利庆祝的500响鞭炮。”描述的是胜利者领赏。

17.

本题考查文章内容理解。

边城茶峒即湖南省湘西州花垣县边城镇,原名茶峒, 地处湘黔渝三省交界处,“一脚踏三省”。

通读全文,可知作者是对湘西端午民俗细致观察和深切感受,描写了龙舟竞渡和赶鸭竞赛的欢快场面,展现了茶峒人同庆端午的淳朴民风。从“凡是把船划到前面一点的,必可在税关前领赏,一匹红布,一块小银牌,不拘缠挂到船上某一个人头上去,都显出这一船合作努力的光荣。”可以看出展现了茶峒人同庆端午的淳朴民风,表现奋发向上、合作争先的民族精神。

18.

本题考查语言表达能力。

学生可结合文章写龙舟竞赛的场面,组织好语言,运用正确的描写方法进行表达。

(1)正面描写就是用生动形象的语言,把人物或景物的状态 直接具体地描绘出来。

如:比赛开始了!队员们个个都瞪着大大的眼睛,聚精会神地等着发令。这时发令枪响了,每艘龙艏就像离弦的箭。锣鼓声、呐喊声响成一片,你追我赶。真热闹!

(2)侧面描写是指在文学创作中,作者通过对周围人物或环境的描绘来表现所要描写的对象,以使其鲜明突出,即间接地对描写对象进行刻画描绘。通常情况下,文学作品人物形象的刻画多采用正面描写的手法,即直接通过对人物的肖像、语言、动作、神态、心理等方面的描写,去表现人物的性格、品行和技能。但有时恰当地借助一些侧面描写,常常可以起到正面描写无法替代或者很难达到的艺术效果。

如:岸边的人们为选手们呐喊助威,像是叫破喉咙也没有关系。

19.例文:

我最想过的节日

春节是我最喜欢的节日。每当春节来临,大街上热闹非凡,到处灯红酒绿。每家店几乎挂满了熏得油黑的腊肉、香肠,摊铺上摆满了各式各样的年货。琳琅满目地商品,看着眼睛发光,真不知从哪里下手。

春节的烟花很美。只见从一个方形纸箱里“嗖”地冲出一个两个手指粗的光点,向空中冲去,“砰”地一声,无数个红色的小光点被炸出几米之外,形成一个规律的圆形,然后随着天上的繁星消失在黑夜中。接着又“嗖”“嗖“嗖”地飞出几个黄、蓝、红色的烟花,最后只听那“砰”的一声光芒四射,如同天上的仙女把无数花絮向人间倾洒,花絮还未落地就悄悄消失了。五彩缤纷的颜色,为漆黑的夜幕增添了几分颜色,让天空也有绚烂的一面。春节几乎都能看见这样的景色。

过春节还不止这些。让我喜欢春节的原因,当然是那最诱人、最温暖、最让人过目不忘、最有价值、最激动人心的——红包啊!每次给长辈们拜年,他们都会伸出慈祥的大手,手心中间有一个大红包,每一包都是长辈们暖暖的心意。重要的不是红包,而是红包里面满满的压岁钱啦!过年时,最快乐的时光就是数钱一张鲜红的一百,接第二张,第三张,第四……越数越兴奋,越数越开心。每年的日积月累,渐渐自己变成了小富翁,自己的小钱包满满当当的,真不忍心用。

真想天天都过春节啊!

【解析】

【分析】

【详解】

本题考学生的习作能力。

本题为命题作文,要求以“我最想过的节日”为题写一篇作文,选一个自己最喜欢的节日,可以写自己家过节的过程,也可以写节日中发生的印象深刻的故事,说明自己喜欢这个节日的原因,将自己对节日喜爱之情表达出来。

开头:可简单的介绍自己最喜欢的节日是什么,还可以介绍这个节日的来历。

中间:要把节日中富有特色的习俗介绍出来,将节日中自己难忘的事情记叙下来,说说自己是怎样度过这个节日的,通过文章的记叙,表明自己喜欢这个节日的理由。

结尾:总结全文,表明自己对节日的喜爱之情。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐