15自相矛盾 课件(24张PPT)

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

2

0

2

2

人教部编版语文

五年级下册

自相矛盾

1.认识“吾、弗”2个生字,读准多音字“夫”,会写“矛、盾”等4个字。

2.正确、流利地朗读课文,背诵课文。(重点)

3.结合注释,并联系上下文理解词语的意思,进而理解寓言的内容,理解故事的寓意。并试着用自己的话讲讲这个故事。(重难点)

4.说说“其人弗能应也”的原因,并与同学交流生活中类似的事情。(重点)

学习目标

我会写

máo dùn

yù

wú

矛盾 矛头

长矛

矛盾 盾牌

自相矛盾

赞誉 名誉

荣誉 声誉

吾辈 吾师

不要漏写第二笔点

注意盾字下面是“目” 。

上部最后一笔是捺,不要写成点。

我会认

吾(辈) (自愧)弗(如)

多音字

夫

fú(夫天地者)

fū(夫妻)

下列图中出现的成语都是出自寓言故事。寓言就是用比喻性的故事来寄托意味深长的道理。今天我们来学习一则寓言故事——《自相矛盾》。

亡羊补牢

守株待兔

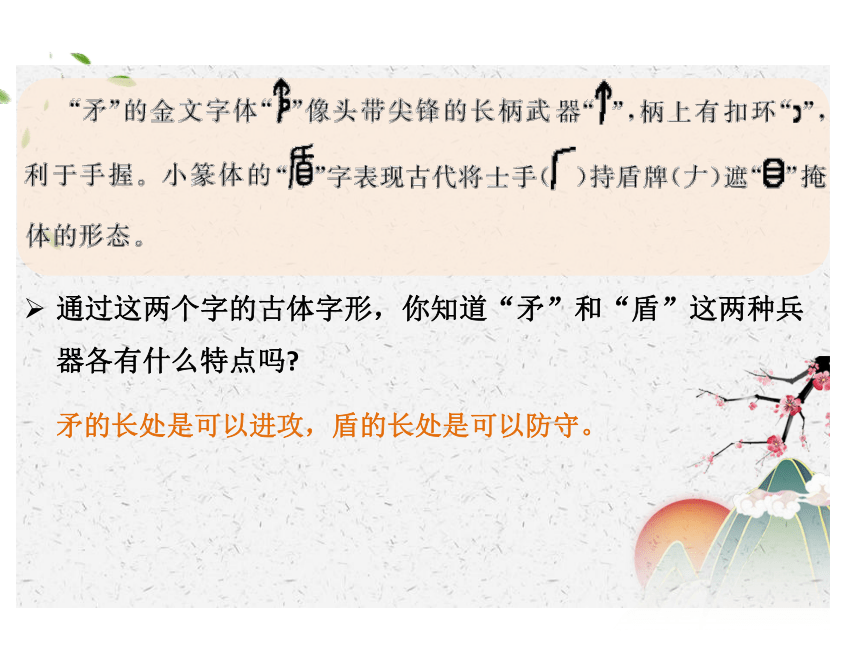

通过这两个字的古体字形,你知道“矛”和“盾”这两种兵器各有什么特点吗

矛的长处是可以进攻,盾的长处是可以防守。

《自相矛盾》选自《韩非子·难一》。韩非子的文章大多直接作为策文呈现给国君,文章多是他的谏策之言,有很强的针对性,对解决现实问题有着重要的指导意义。这篇《自相矛盾》所刻画的“自相矛盾”的“楚人”所代表的是社会,上不讲实话,违背规律的愚者,具有很强的现实性、针对性和批判性,体现了韩非子实用主义的价值观。

知识链接

韩非子(约公元前280——前233年),战国末期著名思想家、法家代表人物。尊称韩非子或韩子。韩王(战国末期韩国君主)之子,荀子的学生。作为秦国的法家代表,备受秦王嬴政赏识,《史记》载:秦王见《孤愤》《五蠹》之书,曰:“嗟乎,寡人得见此人与之游,死不恨矣!”可知当时秦王对韩非子的重视。但韩非子遭到李斯等人的嫉妒,最终被下狱毒死。

作者介绍

楚人/有鬻/盾与矛者,誉之/曰:“吾盾/之坚,物/莫能陷也。”又誉/其矛曰“吾矛/之利,于物/莫不陷也。”或曰:“以子/之矛,陷子/之盾,何如 ”其人/弗能应也。夫/不可陷/之盾/与无不陷/之矛,不可/同世而立。

yù

wú

fú

fú

楚国人

卖

称赞,这里有夸耀,吹嘘的意思。

我

坚硬

刺破,这里有“穿透”“刺穿”的意思。

锋利

有的人

不

回答

放在句首,表示将发议论。

用

译 文

楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。”

楚国有个卖矛又卖盾的人,他首先夸耀自己的盾,说:“我的盾很坚固,无论用什么矛都无法穿破它!”

又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”

然后,他又夸耀自己的矛,说:“我的矛很锐利,无论用什么盾都不能不被它穿破!”

或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”

有的人问他:“如果用你的矛去刺你的盾,会怎么样?”

其人弗能应也。

那个人被问得哑口无言。

夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

什么矛都无法穿破的盾与什么盾都能穿破的矛,不能同时出现在一起。

这个故事讲的是一件什么事情

有一个楚国人卖矛又卖盾,说他的盾坚固得很,随便用什么矛都戳不穿,说他的矛锐利得很,随便什么盾都戳的穿。有个围观的人问道:“用你的矛刺你的盾会怎么样”时,此人无以对答。

课文哪些语句写了这个故事究竟是怎么发生的

楚人有鬻盾与矛者

故事发生的起因是楚国有一个人在卖矛与盾。

矛——利(无不陷)

盾——坚(莫能陷)

楚人是如何叫卖的呢

故事的发展

誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。”

又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”

如果你是围观的人,你会说些什么 课文中围观的人又是怎么说的呢

或曰:“以子之矛陷子之盾,何如?”

故事的高潮

故事的结局又是怎样的呢

其人弗能应也

哑口无言 目瞪口呆 张口结舌 尴尬无语

楚人此时的神态可以用一个什么词来形容

楚人为什么会有这种反应

故事的结局

夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

这篇课文告诉我们一个什么道理

说话、做事不能自相矛盾,要前后一致、实事求是。

文言语句的翻译可采用“留、换、补、删”四种具体方法。

1.保留原词。

2.改换词语。

3.增补词语。

4.删略词语。

拓展园地

用自己的话讲一讲这个故事。

课后练习

谢谢观看

2

0

2

2

人教部编版语文

五年级下册

自相矛盾

1.认识“吾、弗”2个生字,读准多音字“夫”,会写“矛、盾”等4个字。

2.正确、流利地朗读课文,背诵课文。(重点)

3.结合注释,并联系上下文理解词语的意思,进而理解寓言的内容,理解故事的寓意。并试着用自己的话讲讲这个故事。(重难点)

4.说说“其人弗能应也”的原因,并与同学交流生活中类似的事情。(重点)

学习目标

我会写

máo dùn

yù

wú

矛盾 矛头

长矛

矛盾 盾牌

自相矛盾

赞誉 名誉

荣誉 声誉

吾辈 吾师

不要漏写第二笔点

注意盾字下面是“目” 。

上部最后一笔是捺,不要写成点。

我会认

吾(辈) (自愧)弗(如)

多音字

夫

fú(夫天地者)

fū(夫妻)

下列图中出现的成语都是出自寓言故事。寓言就是用比喻性的故事来寄托意味深长的道理。今天我们来学习一则寓言故事——《自相矛盾》。

亡羊补牢

守株待兔

通过这两个字的古体字形,你知道“矛”和“盾”这两种兵器各有什么特点吗

矛的长处是可以进攻,盾的长处是可以防守。

《自相矛盾》选自《韩非子·难一》。韩非子的文章大多直接作为策文呈现给国君,文章多是他的谏策之言,有很强的针对性,对解决现实问题有着重要的指导意义。这篇《自相矛盾》所刻画的“自相矛盾”的“楚人”所代表的是社会,上不讲实话,违背规律的愚者,具有很强的现实性、针对性和批判性,体现了韩非子实用主义的价值观。

知识链接

韩非子(约公元前280——前233年),战国末期著名思想家、法家代表人物。尊称韩非子或韩子。韩王(战国末期韩国君主)之子,荀子的学生。作为秦国的法家代表,备受秦王嬴政赏识,《史记》载:秦王见《孤愤》《五蠹》之书,曰:“嗟乎,寡人得见此人与之游,死不恨矣!”可知当时秦王对韩非子的重视。但韩非子遭到李斯等人的嫉妒,最终被下狱毒死。

作者介绍

楚人/有鬻/盾与矛者,誉之/曰:“吾盾/之坚,物/莫能陷也。”又誉/其矛曰“吾矛/之利,于物/莫不陷也。”或曰:“以子/之矛,陷子/之盾,何如 ”其人/弗能应也。夫/不可陷/之盾/与无不陷/之矛,不可/同世而立。

yù

wú

fú

fú

楚国人

卖

称赞,这里有夸耀,吹嘘的意思。

我

坚硬

刺破,这里有“穿透”“刺穿”的意思。

锋利

有的人

不

回答

放在句首,表示将发议论。

用

译 文

楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。”

楚国有个卖矛又卖盾的人,他首先夸耀自己的盾,说:“我的盾很坚固,无论用什么矛都无法穿破它!”

又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”

然后,他又夸耀自己的矛,说:“我的矛很锐利,无论用什么盾都不能不被它穿破!”

或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”

有的人问他:“如果用你的矛去刺你的盾,会怎么样?”

其人弗能应也。

那个人被问得哑口无言。

夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

什么矛都无法穿破的盾与什么盾都能穿破的矛,不能同时出现在一起。

这个故事讲的是一件什么事情

有一个楚国人卖矛又卖盾,说他的盾坚固得很,随便用什么矛都戳不穿,说他的矛锐利得很,随便什么盾都戳的穿。有个围观的人问道:“用你的矛刺你的盾会怎么样”时,此人无以对答。

课文哪些语句写了这个故事究竟是怎么发生的

楚人有鬻盾与矛者

故事发生的起因是楚国有一个人在卖矛与盾。

矛——利(无不陷)

盾——坚(莫能陷)

楚人是如何叫卖的呢

故事的发展

誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。”

又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”

如果你是围观的人,你会说些什么 课文中围观的人又是怎么说的呢

或曰:“以子之矛陷子之盾,何如?”

故事的高潮

故事的结局又是怎样的呢

其人弗能应也

哑口无言 目瞪口呆 张口结舌 尴尬无语

楚人此时的神态可以用一个什么词来形容

楚人为什么会有这种反应

故事的结局

夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

这篇课文告诉我们一个什么道理

说话、做事不能自相矛盾,要前后一致、实事求是。

文言语句的翻译可采用“留、换、补、删”四种具体方法。

1.保留原词。

2.改换词语。

3.增补词语。

4.删略词语。

拓展园地

用自己的话讲一讲这个故事。

课后练习

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地