2021-2022学年高中语文统编版必修下册12.《祝福》(课件31张)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中语文统编版必修下册12.《祝福》(课件31张) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-02-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

小说的定义

小说,是以塑造人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活的一种文学体裁。

祝 福

鲁迅

“鲁镇”是鲁迅的文学地理,承载着他所有的文学想象和人性关怀,构成了农民形象的文学谱系。另如湘西之于沈从文。

作者简介

鲁迅,原名周樟寿,后名周树人,字豫才,浙江绍兴人。我国现代伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家。

小说集:《呐喊》、《彷徨》

历史小说集:《故事新编》

散文集:《朝花夕拾》

散文诗集:《野草》

杂文集:《南腔北调集》《坟》《热风》等十五部。

时代背景

《祝福》发表于1924年,是鲁迅小说集《彷徨》的第一篇,故事叙述的是辛亥革命后中国农村的黑暗现实。

辛亥革命虽然推翻了清王朝,赶跑了皇帝,但反帝反封建的革命任务并没有真正完成,中国仍然处于帝国主义和封建主义的统治和压迫下,封建的思想观念和礼教仍然顽固的束缚着广大农民,尤其是妇女,她们更是受尽了剥削和压迫,承受着难以想象的肉体上和精神上的双重重压。

五四运动提出了“民主、科学”“打倒封建礼教”的口号,妇女解放问题也成了这个时期鲁迅探索的主题。正是在这样的背景下,鲁迅的小说《祝福》应运而生了。在小说中,鲁迅深刻的揭露了封建文化思想的流弊和余毒。

关于“祝福”

“祝福”是旧时浙江绍兴一带曾经流行过的一种习俗。每当旧历年底,地主和有钱人家举行年终大典,杀鸡、宰鹅、买猪肉,并将三牲煮熟作为“福礼”,恭请天神和祖宗享用,感谢他们保佑当年“平安”,并祈求来年“幸福”。

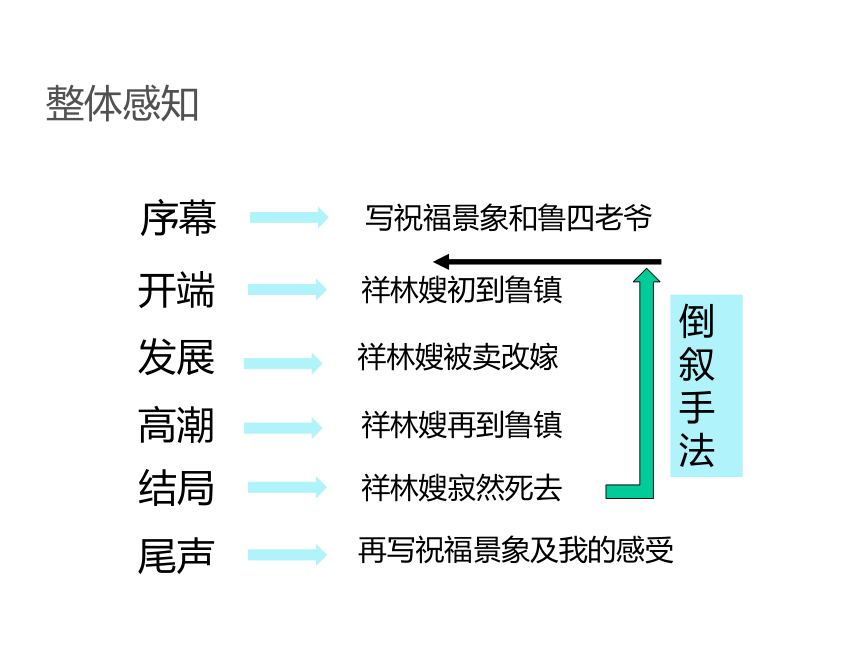

整体感知

序幕

写祝福景象和鲁四老爷

结局

开端

发展

高潮

尾声

祥林嫂寂然死去

祥林嫂被卖改嫁

祥林嫂初到鲁镇

祥林嫂再到鲁镇

再写祝福景象及我的感受

倒叙手法

思考:本文用倒叙的方式来叙述有什么作用?

特点:使用倒叙的手法,将结局放在了文章的头部

1.在情节安排上,把悲剧结局放在前面,巧妙地为读者设置了一个悬念,有一定吸引力。(结构)

2.从小说矛盾关系上看,小说开头写祥林嫂在富人们的一片祝福声中寂然死去,而且引起了鲁四老爷的愤怒,“不早不迟,……这就可见是一个谬种!”,突出鲁四老爷与祥林嫂之间的尖锐矛盾,突出反封建主题。(内容)

3、祥林嫂在富人们一片祝福声中寂然死去,渲染浓厚的悲剧气氛,以乐景写哀情,反衬人物的悲惨命运。(气氛)

提示:在情节、主题、气氛三方面的作用。

人物形象

语言描写

(1)自述阿毛之死

提问:为什么作者不厌其烦地写?

更突出了祥林嫂的痛苦与自责

(2)与柳妈的对话

加重了她的精神负担

(3)与“我”的对话

展示了其矛盾心理

说明希望彻底破灭

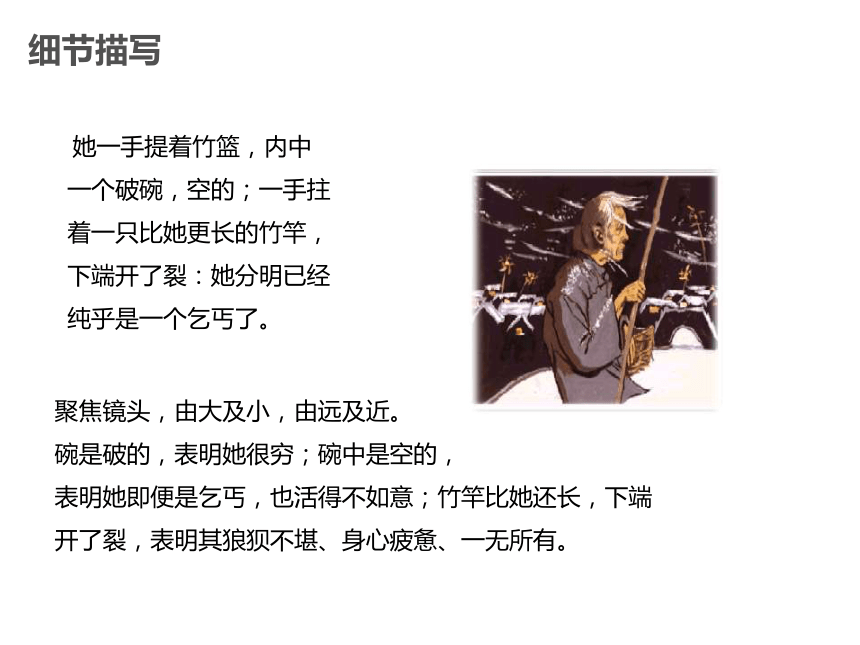

细节描写

她一手提着竹篮,内中

一个破碗,空的;一手拄

着一只比她更长的竹竿,

下端开了裂:她分明已经

纯乎是一个乞丐了。

聚焦镜头,由大及小,由远及近。

碗是破的,表明她很穷;碗中是空的,

表明她即便是乞丐,也活得不如意;竹竿比她还长,下端开了裂,表明其狼狈不堪、身心疲惫、一无所有。

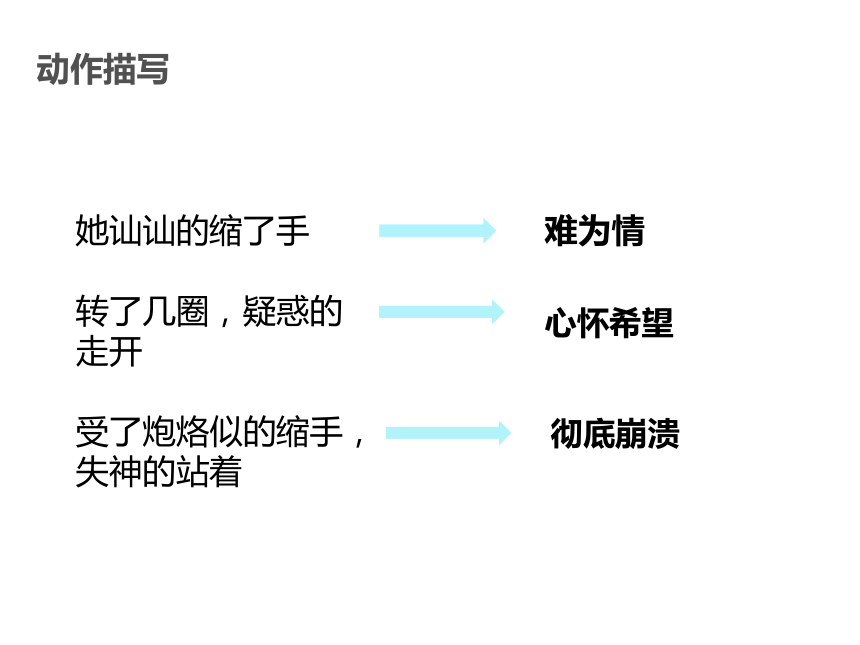

动作描写

她讪讪的缩了手

转了几圈,疑惑的走开

受了炮烙似的缩手,失神的站着

难为情

心怀希望

彻底崩溃

三次人物外貌描写对比

初到鲁镇 再到鲁镇 死前相遇

衣着打扮

脸色

眼睛

精神状态

三次人物外貌描写对比

初到鲁镇 再到鲁镇 死前相遇

衣着打扮 头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心 仍然头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心 头发全白,全不像四十上下的人

脸色 脸色青黄,但两颊还是红的 脸色青黄,只是两颊上已经消失了血色 脸上瘦削不堪,黄中带黑

眼睛 顺着眼 顺着眼,眼角上带些泪痕,眼光也没有先前那样精神了

只有那眼珠间或一轮,还可以表示她是一个活物

精神状态 做工毫不懈怠,反满足,口角边渐渐的有了笑影,脸上也白胖了 手脚已没有先前那样灵活,记性坏的多,死尸似的脸 消尽了先前悲哀的神色,仿佛木刻似的

善良的祥林嫂

以为辛勤劳作能安心生存

以为丧夫失子能博得同情

以为捐得门槛能减去罪孽

悲剧人物要使人怜悯,“最重要之点,性格必须善良”。

——亚里士多德

祥林嫂是一个勤劳能干、温顺善良、质朴安分、深受封建礼教和迷信思想毒害的旧中国农村劳动妇女。

但在封建礼教和封建思想占统治地位的旧社会里,她曾不断地挣扎与反抗,不但不能争得做人的起码权利,反而被践踏、遭迫害、被愚弄、受鄙视,最终为旧社会吞噬。最后还是被社会压垮了,在“祝福”中走向死亡。

祥林嫂是旧中国农村劳动妇女的典型

共性——勤劳、善良、安分、蒙昧

个性——顽强、倔强

祥林嫂:

春天没了丈夫

春天被卖改嫁

春天痛失爱子

迎春之日,一命归天。

一个没有春天的女人

是谁剥夺了她的春天?是谁置她于死地?

人物形象

讲理学的老监生 大骂新党

陈抟老祖的“寿”字

“事理通达心气和平”的对联

多次皱眉,讨厌祥林嫂是个寡妇

“既是她的婆婆要她回去,那有什么话可说呢。” “可恶!然而……”

告诫四婶,祥林嫂败坏风俗不干不净,不能让她在祝福时沾手。死后骂祥林嫂是个“谬种”。

支持婆家把祥林嫂抢回。

自私伪善,冷酷无情,自觉维护封建制度和封建礼教。

封建、迂腐、顽固守旧

尊崇理学和孔孟之道

鲁四老爷

思考:四婶对祥林嫂的态度又是怎样的?

73段、75段:“祥林嫂,你放着罢!”

108段:“你放着吧,祥林嫂!”

第一、二次是采用常式语序,第三次采用变式语序。

四婶内心厌恶祥林嫂,认为她是不干净的人,怕弄脏了鲁家祭器得罪了鲁家祖宗而慌忙阻止她。态度失常,说话前后颠倒。

通过四婶的语言、动作、神态,我们可以清楚地看到鲁四老爷的影子。四婶其实是鲁四老爷的传话筒,是配合鲁四爷一同举起屠刀砍向祥林嫂的帮凶,也是一个积极维护封建思想、封建秩序、封建伦理道德的卫道士。

——帮凶

婆婆、堂伯(小叔子)、大伯

1.婆婆对祥林嫂严厉、苛刻。强抢逼嫁,换取钱财。

2.霸占祥林嫂三个月的工钱。

3. 收屋、赶走祥林嫂。

婆婆是个冷漠、精明、狠毒的人,为了小儿子的婚事,心安理得地把祥林嫂卖掉;最终造成了祥林嫂的悲剧。

在祥林嫂再次遭受丧夫并失子时,大伯收走了房子,把祥林嫂推向了无家可归、无处安身的地步。

虐待、欺压(他们是杀死祥林嫂最直接的帮凶)

以婆婆、大伯为代表的可以引申为封建家族——族权、夫权

柳 妈

脸上已经打皱,眼睛已经干枯,可是临近过年还要到地主家做帮工。

缺乏同情心

对祥林嫂唠叨“阿毛的故事”不耐烦。

对祥林嫂改嫁时留下的头上的伤疤采取奚落的态度。

深受封建礼教和封建迷信思想的毒害

善意地把阴司故事讲给祥林嫂听,为祥林嫂寻求赎罪的办法,就她跳出苦海,结果适得其反。

出于善意,替祥林嫂寻求“赎罪”办法,却加速了祥林嫂的死亡。

受压迫的底层劳动妇女

鲁 镇 的 人 们

祥林嫂再到鲁镇时,人们“音调和先前很不同”,“笑容也冷冷的了”

对于她的故事,开始是同情,特地寻来,满足而去,后来很快感到厌烦。后来还故意用别的孩子去逗引她,戳她的痛处,对她进行嘲弄。

祥林嫂死后,短工“简捷地说”“我说不清”“淡然地回答”,漠不关心。

从活得有趣的人们看来,要怪讶她何以还要存在。

鄙夷

家中一律忙,都在准备着年年如此,家家如此的“祝福”大典。

封建迷信思想对农村统治依旧。

假意同情可怜,找谈资取乐,厌烦唾弃,嘲笑挖苦。

冷漠无情

卫老婆子

卫老婆子两次把祥林嫂介绍到鲁四老爷家打工,她是在帮助祥林嫂吗?

(从文中找到证据)

祥林嫂被四婶赶出家门,卫老婆子再也不来帮她介绍打工的人家了,因为她认为祥林嫂再也没有能力充当她赚钱的工具。因此,卫老婆子和祥林嫂之间纯粹是一种金钱关系。

即使对祥林嫂这样一个善良、安分耐劳、命运悲惨的人,也把她当作自己谋取金钱的工具,即使对鲁四老爷这样有钱有势的大户人家,她为了拿到祥林嫂婆婆的一点施舍,也敢于欺骗,合伙将祥林嫂劫走。

可以看出卫老婆子是一个怎样的人?

卫老婆子是一位利欲熏心、毫无人情味、虚伪狡黠的中人形象。

“我”

思考:

1、“我”与祥林嫂进行几次问答?内容是什么?

2、“我”是怎样回答的?“我”的心态有何变化?

明确:

“三问”:一问灵魂有无

二问地狱有无

三问死掉的家人能否见面

三答:

也许有

就该也有

说不清

从一定意义上说,“我”也是把她往死里赶的人,是一样使她精神上增加痛苦的人。

合作探究

祥林嫂的死因?

1、客观原因:饥寒交迫

(漫天风雪)寒 (碗,空的、破的)饥

2、主要原因:祥林嫂已无容身之所,立锥之地

1、地主:鲁四老爷鄙视她,斥之为“谬种”;

鲁四婶嫌弃她,不准其祭祀;

2、资产阶级:“我”虽同情她,但不能帮助她;

3、无产阶级:短工鄙弃她;

柳妈嘲笑她,吓唬她;

鲁镇人把她的痛苦当成“看戏”

祥林嫂生不能感受到丝毫温暖和同情,反而如置身于冰窖之中,所以只有走向死亡了……

分析环境描写

作用 环境描写基本作用小结

鲁四书房

开头祝福景象 冬日雪短…… 微雪点点下来了…… 结尾祝福景象 ①提供人物生活的场所。

②反映时代特征、社会本质。

③渲染气氛。

④衬托人物心情,反映人物的性格,烘托人物形象。

⑤暗示、推动情节的发展。

⑥表现主题思想。

反映鲁四迂腐、保守、顽固的思想性格特征;揭示封建思想浓郁的社会环境特征。

渲染了鲁镇年终祝福的热闹忙碌的气氛;透露出作者对这种气氛的反感和贬抑感情;也揭示了社会本质特征(辛亥革命以后中国农村风俗习惯依旧,封建思想阶级关系依旧)。

渲染悲凉沉寂的气氛;烘托“我” 憎恨、愤激和沉痛的心情。

暗示着下文柳妈的话即将带给祥林嫂巨大的心理阴影,起到了暗示情节的作用。

与开头的景物呼应,使结构更加严谨完善;渲染祥和热烈气氛;反衬出祥林嫂惨死的悲凉,对比中深化了主题(揭露旧社会封建礼教吃人的本质)。

思考:

1、文中的“我”是鲁迅吗?

明确:不是鲁迅。

“我”是一个具有进步思想的小资产阶级知识分子的形象。一方面,“我”具有反封建的思想,厌恶封建礼俗,憎恨鲁四老爷,同情祥林嫂,有善良的本性;但在封建势力面前又软弱无能,无力给祥林嫂以帮助。

另一方面,“我”起着线索作用,祥林嫂一生的悲惨遭遇都是通过“我”的所见所闻反映出来的,“我”是整个事件的见证人。

“我”

2、研读小说“尾声”

思考:① “尾声”部分主要写了哪些内容?②在写法上有何特色?③在结构安排上有什么作用?④揭示了怎样的思想主题?

①小说结尾是景物描写,主要写了“祝福”的景象和“我”的感受,内容由回想转入了现实。

②虚写、实写结合。第一、二句是实写,渲染鲁镇年终“祝福”的热烈气氛。最后一句是虚写,以“我”的感受来写景。以喜写悲,以热烈的祝福景象反衬祥林嫂寂然惨死的悲凉。

③结构上,与小说开头相呼应,既渲染了热烈的环境气氛,又反衬出祥林嫂惨死的悲凉,使文章结构更加严谨完善。

④再次深化主题,揭示了旧社会封建礼教和封建思想吃人的本质。

3、三次“祝福”的描写

祝福1:揭示祥林嫂悲剧的社会根源,预示祥林嫂悲剧的必然性;

祝福2:推动情节发展,增强人物形象的真实性和感染力;

祝福3:首尾呼应,深化主题。

小说的定义

小说,是以塑造人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活的一种文学体裁。

祝 福

鲁迅

“鲁镇”是鲁迅的文学地理,承载着他所有的文学想象和人性关怀,构成了农民形象的文学谱系。另如湘西之于沈从文。

作者简介

鲁迅,原名周樟寿,后名周树人,字豫才,浙江绍兴人。我国现代伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家。

小说集:《呐喊》、《彷徨》

历史小说集:《故事新编》

散文集:《朝花夕拾》

散文诗集:《野草》

杂文集:《南腔北调集》《坟》《热风》等十五部。

时代背景

《祝福》发表于1924年,是鲁迅小说集《彷徨》的第一篇,故事叙述的是辛亥革命后中国农村的黑暗现实。

辛亥革命虽然推翻了清王朝,赶跑了皇帝,但反帝反封建的革命任务并没有真正完成,中国仍然处于帝国主义和封建主义的统治和压迫下,封建的思想观念和礼教仍然顽固的束缚着广大农民,尤其是妇女,她们更是受尽了剥削和压迫,承受着难以想象的肉体上和精神上的双重重压。

五四运动提出了“民主、科学”“打倒封建礼教”的口号,妇女解放问题也成了这个时期鲁迅探索的主题。正是在这样的背景下,鲁迅的小说《祝福》应运而生了。在小说中,鲁迅深刻的揭露了封建文化思想的流弊和余毒。

关于“祝福”

“祝福”是旧时浙江绍兴一带曾经流行过的一种习俗。每当旧历年底,地主和有钱人家举行年终大典,杀鸡、宰鹅、买猪肉,并将三牲煮熟作为“福礼”,恭请天神和祖宗享用,感谢他们保佑当年“平安”,并祈求来年“幸福”。

整体感知

序幕

写祝福景象和鲁四老爷

结局

开端

发展

高潮

尾声

祥林嫂寂然死去

祥林嫂被卖改嫁

祥林嫂初到鲁镇

祥林嫂再到鲁镇

再写祝福景象及我的感受

倒叙手法

思考:本文用倒叙的方式来叙述有什么作用?

特点:使用倒叙的手法,将结局放在了文章的头部

1.在情节安排上,把悲剧结局放在前面,巧妙地为读者设置了一个悬念,有一定吸引力。(结构)

2.从小说矛盾关系上看,小说开头写祥林嫂在富人们的一片祝福声中寂然死去,而且引起了鲁四老爷的愤怒,“不早不迟,……这就可见是一个谬种!”,突出鲁四老爷与祥林嫂之间的尖锐矛盾,突出反封建主题。(内容)

3、祥林嫂在富人们一片祝福声中寂然死去,渲染浓厚的悲剧气氛,以乐景写哀情,反衬人物的悲惨命运。(气氛)

提示:在情节、主题、气氛三方面的作用。

人物形象

语言描写

(1)自述阿毛之死

提问:为什么作者不厌其烦地写?

更突出了祥林嫂的痛苦与自责

(2)与柳妈的对话

加重了她的精神负担

(3)与“我”的对话

展示了其矛盾心理

说明希望彻底破灭

细节描写

她一手提着竹篮,内中

一个破碗,空的;一手拄

着一只比她更长的竹竿,

下端开了裂:她分明已经

纯乎是一个乞丐了。

聚焦镜头,由大及小,由远及近。

碗是破的,表明她很穷;碗中是空的,

表明她即便是乞丐,也活得不如意;竹竿比她还长,下端开了裂,表明其狼狈不堪、身心疲惫、一无所有。

动作描写

她讪讪的缩了手

转了几圈,疑惑的走开

受了炮烙似的缩手,失神的站着

难为情

心怀希望

彻底崩溃

三次人物外貌描写对比

初到鲁镇 再到鲁镇 死前相遇

衣着打扮

脸色

眼睛

精神状态

三次人物外貌描写对比

初到鲁镇 再到鲁镇 死前相遇

衣着打扮 头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心 仍然头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心 头发全白,全不像四十上下的人

脸色 脸色青黄,但两颊还是红的 脸色青黄,只是两颊上已经消失了血色 脸上瘦削不堪,黄中带黑

眼睛 顺着眼 顺着眼,眼角上带些泪痕,眼光也没有先前那样精神了

只有那眼珠间或一轮,还可以表示她是一个活物

精神状态 做工毫不懈怠,反满足,口角边渐渐的有了笑影,脸上也白胖了 手脚已没有先前那样灵活,记性坏的多,死尸似的脸 消尽了先前悲哀的神色,仿佛木刻似的

善良的祥林嫂

以为辛勤劳作能安心生存

以为丧夫失子能博得同情

以为捐得门槛能减去罪孽

悲剧人物要使人怜悯,“最重要之点,性格必须善良”。

——亚里士多德

祥林嫂是一个勤劳能干、温顺善良、质朴安分、深受封建礼教和迷信思想毒害的旧中国农村劳动妇女。

但在封建礼教和封建思想占统治地位的旧社会里,她曾不断地挣扎与反抗,不但不能争得做人的起码权利,反而被践踏、遭迫害、被愚弄、受鄙视,最终为旧社会吞噬。最后还是被社会压垮了,在“祝福”中走向死亡。

祥林嫂是旧中国农村劳动妇女的典型

共性——勤劳、善良、安分、蒙昧

个性——顽强、倔强

祥林嫂:

春天没了丈夫

春天被卖改嫁

春天痛失爱子

迎春之日,一命归天。

一个没有春天的女人

是谁剥夺了她的春天?是谁置她于死地?

人物形象

讲理学的老监生 大骂新党

陈抟老祖的“寿”字

“事理通达心气和平”的对联

多次皱眉,讨厌祥林嫂是个寡妇

“既是她的婆婆要她回去,那有什么话可说呢。” “可恶!然而……”

告诫四婶,祥林嫂败坏风俗不干不净,不能让她在祝福时沾手。死后骂祥林嫂是个“谬种”。

支持婆家把祥林嫂抢回。

自私伪善,冷酷无情,自觉维护封建制度和封建礼教。

封建、迂腐、顽固守旧

尊崇理学和孔孟之道

鲁四老爷

思考:四婶对祥林嫂的态度又是怎样的?

73段、75段:“祥林嫂,你放着罢!”

108段:“你放着吧,祥林嫂!”

第一、二次是采用常式语序,第三次采用变式语序。

四婶内心厌恶祥林嫂,认为她是不干净的人,怕弄脏了鲁家祭器得罪了鲁家祖宗而慌忙阻止她。态度失常,说话前后颠倒。

通过四婶的语言、动作、神态,我们可以清楚地看到鲁四老爷的影子。四婶其实是鲁四老爷的传话筒,是配合鲁四爷一同举起屠刀砍向祥林嫂的帮凶,也是一个积极维护封建思想、封建秩序、封建伦理道德的卫道士。

——帮凶

婆婆、堂伯(小叔子)、大伯

1.婆婆对祥林嫂严厉、苛刻。强抢逼嫁,换取钱财。

2.霸占祥林嫂三个月的工钱。

3. 收屋、赶走祥林嫂。

婆婆是个冷漠、精明、狠毒的人,为了小儿子的婚事,心安理得地把祥林嫂卖掉;最终造成了祥林嫂的悲剧。

在祥林嫂再次遭受丧夫并失子时,大伯收走了房子,把祥林嫂推向了无家可归、无处安身的地步。

虐待、欺压(他们是杀死祥林嫂最直接的帮凶)

以婆婆、大伯为代表的可以引申为封建家族——族权、夫权

柳 妈

脸上已经打皱,眼睛已经干枯,可是临近过年还要到地主家做帮工。

缺乏同情心

对祥林嫂唠叨“阿毛的故事”不耐烦。

对祥林嫂改嫁时留下的头上的伤疤采取奚落的态度。

深受封建礼教和封建迷信思想的毒害

善意地把阴司故事讲给祥林嫂听,为祥林嫂寻求赎罪的办法,就她跳出苦海,结果适得其反。

出于善意,替祥林嫂寻求“赎罪”办法,却加速了祥林嫂的死亡。

受压迫的底层劳动妇女

鲁 镇 的 人 们

祥林嫂再到鲁镇时,人们“音调和先前很不同”,“笑容也冷冷的了”

对于她的故事,开始是同情,特地寻来,满足而去,后来很快感到厌烦。后来还故意用别的孩子去逗引她,戳她的痛处,对她进行嘲弄。

祥林嫂死后,短工“简捷地说”“我说不清”“淡然地回答”,漠不关心。

从活得有趣的人们看来,要怪讶她何以还要存在。

鄙夷

家中一律忙,都在准备着年年如此,家家如此的“祝福”大典。

封建迷信思想对农村统治依旧。

假意同情可怜,找谈资取乐,厌烦唾弃,嘲笑挖苦。

冷漠无情

卫老婆子

卫老婆子两次把祥林嫂介绍到鲁四老爷家打工,她是在帮助祥林嫂吗?

(从文中找到证据)

祥林嫂被四婶赶出家门,卫老婆子再也不来帮她介绍打工的人家了,因为她认为祥林嫂再也没有能力充当她赚钱的工具。因此,卫老婆子和祥林嫂之间纯粹是一种金钱关系。

即使对祥林嫂这样一个善良、安分耐劳、命运悲惨的人,也把她当作自己谋取金钱的工具,即使对鲁四老爷这样有钱有势的大户人家,她为了拿到祥林嫂婆婆的一点施舍,也敢于欺骗,合伙将祥林嫂劫走。

可以看出卫老婆子是一个怎样的人?

卫老婆子是一位利欲熏心、毫无人情味、虚伪狡黠的中人形象。

“我”

思考:

1、“我”与祥林嫂进行几次问答?内容是什么?

2、“我”是怎样回答的?“我”的心态有何变化?

明确:

“三问”:一问灵魂有无

二问地狱有无

三问死掉的家人能否见面

三答:

也许有

就该也有

说不清

从一定意义上说,“我”也是把她往死里赶的人,是一样使她精神上增加痛苦的人。

合作探究

祥林嫂的死因?

1、客观原因:饥寒交迫

(漫天风雪)寒 (碗,空的、破的)饥

2、主要原因:祥林嫂已无容身之所,立锥之地

1、地主:鲁四老爷鄙视她,斥之为“谬种”;

鲁四婶嫌弃她,不准其祭祀;

2、资产阶级:“我”虽同情她,但不能帮助她;

3、无产阶级:短工鄙弃她;

柳妈嘲笑她,吓唬她;

鲁镇人把她的痛苦当成“看戏”

祥林嫂生不能感受到丝毫温暖和同情,反而如置身于冰窖之中,所以只有走向死亡了……

分析环境描写

作用 环境描写基本作用小结

鲁四书房

开头祝福景象 冬日雪短…… 微雪点点下来了…… 结尾祝福景象 ①提供人物生活的场所。

②反映时代特征、社会本质。

③渲染气氛。

④衬托人物心情,反映人物的性格,烘托人物形象。

⑤暗示、推动情节的发展。

⑥表现主题思想。

反映鲁四迂腐、保守、顽固的思想性格特征;揭示封建思想浓郁的社会环境特征。

渲染了鲁镇年终祝福的热闹忙碌的气氛;透露出作者对这种气氛的反感和贬抑感情;也揭示了社会本质特征(辛亥革命以后中国农村风俗习惯依旧,封建思想阶级关系依旧)。

渲染悲凉沉寂的气氛;烘托“我” 憎恨、愤激和沉痛的心情。

暗示着下文柳妈的话即将带给祥林嫂巨大的心理阴影,起到了暗示情节的作用。

与开头的景物呼应,使结构更加严谨完善;渲染祥和热烈气氛;反衬出祥林嫂惨死的悲凉,对比中深化了主题(揭露旧社会封建礼教吃人的本质)。

思考:

1、文中的“我”是鲁迅吗?

明确:不是鲁迅。

“我”是一个具有进步思想的小资产阶级知识分子的形象。一方面,“我”具有反封建的思想,厌恶封建礼俗,憎恨鲁四老爷,同情祥林嫂,有善良的本性;但在封建势力面前又软弱无能,无力给祥林嫂以帮助。

另一方面,“我”起着线索作用,祥林嫂一生的悲惨遭遇都是通过“我”的所见所闻反映出来的,“我”是整个事件的见证人。

“我”

2、研读小说“尾声”

思考:① “尾声”部分主要写了哪些内容?②在写法上有何特色?③在结构安排上有什么作用?④揭示了怎样的思想主题?

①小说结尾是景物描写,主要写了“祝福”的景象和“我”的感受,内容由回想转入了现实。

②虚写、实写结合。第一、二句是实写,渲染鲁镇年终“祝福”的热烈气氛。最后一句是虚写,以“我”的感受来写景。以喜写悲,以热烈的祝福景象反衬祥林嫂寂然惨死的悲凉。

③结构上,与小说开头相呼应,既渲染了热烈的环境气氛,又反衬出祥林嫂惨死的悲凉,使文章结构更加严谨完善。

④再次深化主题,揭示了旧社会封建礼教和封建思想吃人的本质。

3、三次“祝福”的描写

祝福1:揭示祥林嫂悲剧的社会根源,预示祥林嫂悲剧的必然性;

祝福2:推动情节发展,增强人物形象的真实性和感染力;

祝福3:首尾呼应,深化主题。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])