2021-2022学年统编版高中语文选择性必修下册10.1《兰亭集序》课件(36张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修下册10.1《兰亭集序》课件(36张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 23.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

王羲之(303-361)

东晋书法家,字逸少,王旷之子,王敦、王导之侄 。原籍琅琊人(临沂),居会稽山阴(绍兴)。官至右军将军,会稽内史,人称“王右军”。他出身于两晋的名门望族。王羲之十二岁时经父亲传授笔法论,“语以大纲,即有所悟”。他小时候就从当时著名的女书法家卫夫人学习书法。以后他渡江北游名山,博采众长,草书师法张芝,正书得力于钟繇。观摩学习“兼撮众法,备成一家”,达到了“贵越群品,古今莫二”的高度。论者称其笔势,以为飘若浮云,矫若惊龙。后世誉之为书圣。

关于王羲之的逸闻之一

《世说新语·雅量》:

“郗(xī)太傅在京口,遣门生与王丞相(王导)书,求女婿。丞相语郗信:‘君往东厢,任意选之。’门生归白郗曰:‘王家诸郎,亦皆可嘉,闻来觅婿,咸自矜持。唯有一郎,在东床上坦腹卧,如不闻。’郗公云:‘此正好。’访之,乃是逸少,因嫁女与焉。”

《晋书·王羲之传》:

“羲之尝在聚山,见一老姥持六角竹扇卖之。羲之书其扇,各为五字。老姥愠色,因谓姥曰:“但言是王右军书,以求百钱邪?’姥如其言,人竞买之。他日,姥又持扇来,羲之笑而不答。”

关于王羲之的逸闻之二

何法盛《晋中兴书》:

“山阴道士养群鹅,羲之意甚悦。道士云:‘为写《黄庭经》,当举群相赠。’乃为写讫,笼鹅而归。”

关于王羲之的逸闻之三

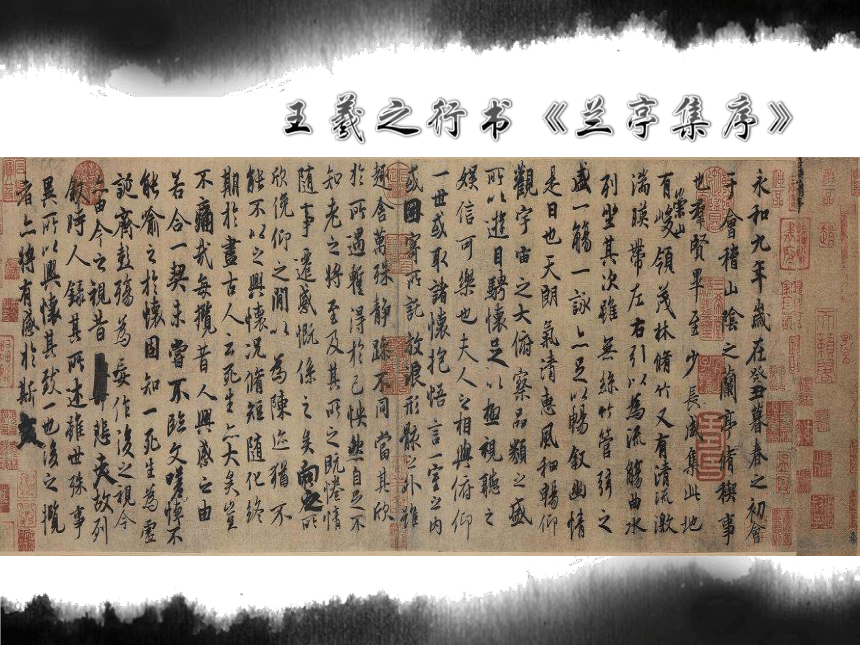

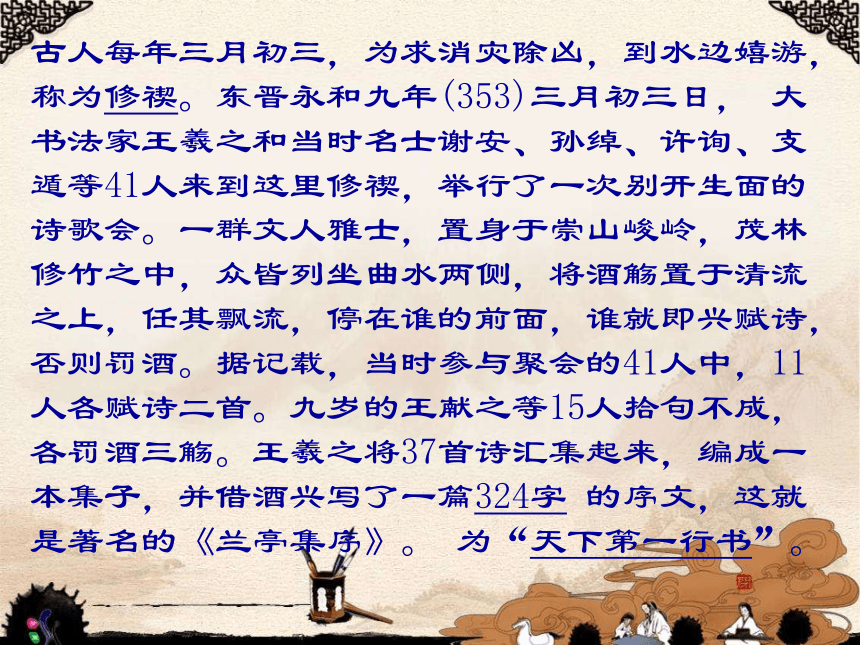

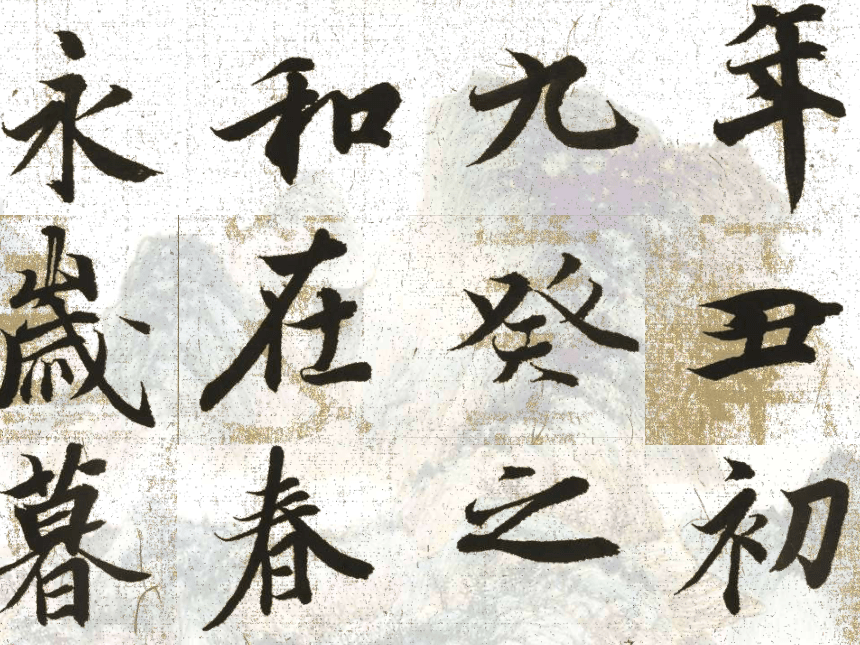

古人每年三月初三,为求消灾除凶,到水边嬉游,称为修禊。东晋永和九年(353)三月初三日, 大书法家王羲之和当时名士谢安、孙绰、许询、支遁等41人来到这里修禊,举行了一次别开生面的诗歌会。一群文人雅士,置身于崇山峻岭,茂林修竹之中,众皆列坐曲水两侧,将酒觞置于清流之上,任其飘流,停在谁的前面,谁就即兴赋诗,否则罚酒。据记载,当时参与聚会的41人中,11人各赋诗二首。九岁的王献之等15人拾句不成,各罚酒三觞。王羲之将37首诗汇集起来,编成一本集子,并借酒兴写了一篇324字 的序文,这就是著名的《兰亭集序》。 为“天下第一行书”。

亭兰序集

亭兰序集

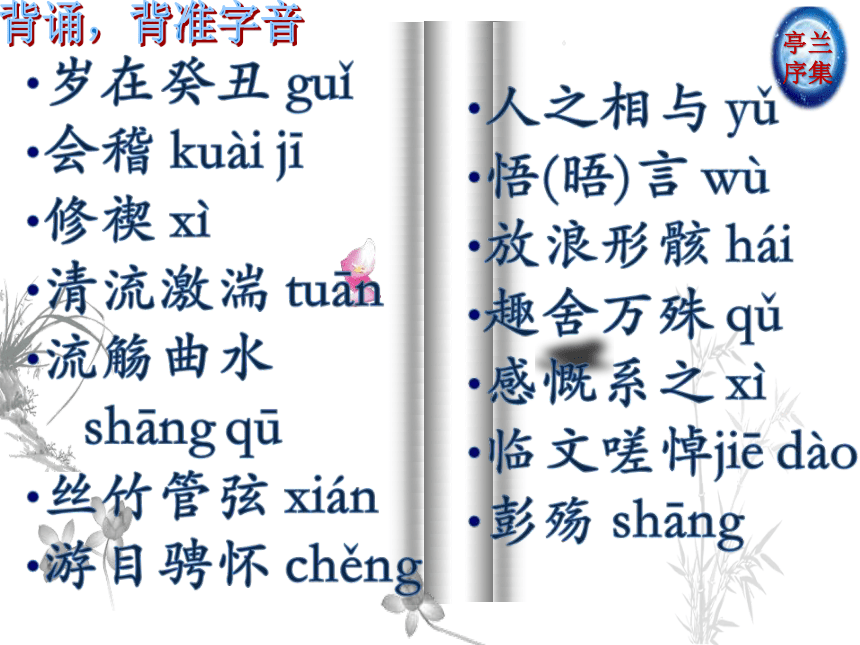

背诵,背准字音

朗读,找出最能体现作者情感的字眼。

乐

叙述兰亭宴集的情况,以一“乐”字为基调。作者“乐”从何来?

汤显祖的《牡丹亭》里唱道:

良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院.

说明人生有四大美事:

良辰、美景、赏心、 乐事。

本文四美俱全,足可乐也。

良辰:暮春之初,天朗气清,惠风和畅;

美景:崇山峻岭,茂林修竹,清流激湍,映带左右;

乐事:群贤毕至,少长咸集。流觞曲水,列坐其次,一觞一咏,足以畅叙幽情;

赏心:仰观,俯察,游目骋怀,极视听之娱。

检查一二段背诵

兰亭集会的盛况

时间

永和九年,岁在癸丑,暮春之初

地点

会稽山阴之兰亭

事由

修禊

环境

崇山峻岭,茂林修竹,又有清流急湍,映带左右。

引以为流觞曲水,列坐其次

天朗气清,惠风和畅

人物

一觞一咏,亦足以畅叙幽情

信 可 乐 也

群贤毕至,少长咸集

小结

课后任务

有感情地诵读全文,并能背诵三四段。

体会作者三四段思想感情的变化及原因。

第二课时学习目标:

梳理三四段的内容;

用准确的语言概括作者思想感情发生的变化,并理解其原因。

乐

痛

悲

阅读三四段,并联系全文,找出最能表现作者思想情感的动词。

俯仰

天地

人生

古今

乐

痛

悲

1 、2段

3段

4段

?

人之相与俯仰一世

两种人的生活方式

老之将至

由生到死

(终期于尽)

死生亦大矣

痛

或取诸怀抱,悟言一室之内;

或因寄所托,放浪形骸之外。

静

躁

魏晋士人

向内,深入内心世界,不务实际,聚众谈玄

向外,寄情山水声色,不受世俗礼法约束

痛

欣于所遇,快然自足

所之既倦,情随事迁

向之所欣,已为陈迹

老之将至,感慨系之

俯仰之间,以之兴怀

修短随化,终期于尽

死生亦大矣

岂不

思考:俯仰人生,为何而感到痛惜

哉

暂时性 偶然性

永恒性 必然性

希求满足后的短暂希望与空虚复又袭来的漫长绝望;在自我逃避中忽视生死的现状

生命短暂,却在“希望”与“绝望”的交替中流逝消亡

(今之视昔)

今(我视时人)

(后之视今)

每览昔人兴感之由,若合一契

一死生为虚诞 齐彭殇为妄作

后之览者,

亦将有感于斯文

悲

千古同

古人悲,作者悲,后人亦悲。——死生之大

思考:俯仰古今,为何悲叹

编诗集的意义

东晋是名士风流的时代。他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野。他们思想消极,行动无为,就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里。当然,死了就死了,无所谓,因为死就是生,生就是死,故“一死生”“齐彭殇”。

“一死生”“齐彭殇”

正因为作者对生命尤为看重和珍视,所以,才会痛感人生短暂;而他对生命的体验和古人对生命的体验又是何其相似;由“痛”及“悲”,是对个体之痛的感性认知到由己悲人的理性思考,是批判时人虚诞妄作后,王羲之作出的抗拒人生虚幻的执著努力。而文中对人生敏锐、深刻的感受中折射的对生命特别的热爱和执著,尤感于“后之览者”。

阅读补充材料,联系王羲之对“死生”的感悟,并结合自己的体验或名人事例,谈谈人应怎样面对死生。

小组交流并发言,时间5分钟

“后之览者”:

知死守生

向死而生

轻死重生

总结

亭兰序集

王羲之(303-361)

东晋书法家,字逸少,王旷之子,王敦、王导之侄 。原籍琅琊人(临沂),居会稽山阴(绍兴)。官至右军将军,会稽内史,人称“王右军”。他出身于两晋的名门望族。王羲之十二岁时经父亲传授笔法论,“语以大纲,即有所悟”。他小时候就从当时著名的女书法家卫夫人学习书法。以后他渡江北游名山,博采众长,草书师法张芝,正书得力于钟繇。观摩学习“兼撮众法,备成一家”,达到了“贵越群品,古今莫二”的高度。论者称其笔势,以为飘若浮云,矫若惊龙。后世誉之为书圣。

关于王羲之的逸闻之一

《世说新语·雅量》:

“郗(xī)太傅在京口,遣门生与王丞相(王导)书,求女婿。丞相语郗信:‘君往东厢,任意选之。’门生归白郗曰:‘王家诸郎,亦皆可嘉,闻来觅婿,咸自矜持。唯有一郎,在东床上坦腹卧,如不闻。’郗公云:‘此正好。’访之,乃是逸少,因嫁女与焉。”

《晋书·王羲之传》:

“羲之尝在聚山,见一老姥持六角竹扇卖之。羲之书其扇,各为五字。老姥愠色,因谓姥曰:“但言是王右军书,以求百钱邪?’姥如其言,人竞买之。他日,姥又持扇来,羲之笑而不答。”

关于王羲之的逸闻之二

何法盛《晋中兴书》:

“山阴道士养群鹅,羲之意甚悦。道士云:‘为写《黄庭经》,当举群相赠。’乃为写讫,笼鹅而归。”

关于王羲之的逸闻之三

古人每年三月初三,为求消灾除凶,到水边嬉游,称为修禊。东晋永和九年(353)三月初三日, 大书法家王羲之和当时名士谢安、孙绰、许询、支遁等41人来到这里修禊,举行了一次别开生面的诗歌会。一群文人雅士,置身于崇山峻岭,茂林修竹之中,众皆列坐曲水两侧,将酒觞置于清流之上,任其飘流,停在谁的前面,谁就即兴赋诗,否则罚酒。据记载,当时参与聚会的41人中,11人各赋诗二首。九岁的王献之等15人拾句不成,各罚酒三觞。王羲之将37首诗汇集起来,编成一本集子,并借酒兴写了一篇324字 的序文,这就是著名的《兰亭集序》。 为“天下第一行书”。

亭兰序集

亭兰序集

背诵,背准字音

朗读,找出最能体现作者情感的字眼。

乐

叙述兰亭宴集的情况,以一“乐”字为基调。作者“乐”从何来?

汤显祖的《牡丹亭》里唱道:

良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院.

说明人生有四大美事:

良辰、美景、赏心、 乐事。

本文四美俱全,足可乐也。

良辰:暮春之初,天朗气清,惠风和畅;

美景:崇山峻岭,茂林修竹,清流激湍,映带左右;

乐事:群贤毕至,少长咸集。流觞曲水,列坐其次,一觞一咏,足以畅叙幽情;

赏心:仰观,俯察,游目骋怀,极视听之娱。

检查一二段背诵

兰亭集会的盛况

时间

永和九年,岁在癸丑,暮春之初

地点

会稽山阴之兰亭

事由

修禊

环境

崇山峻岭,茂林修竹,又有清流急湍,映带左右。

引以为流觞曲水,列坐其次

天朗气清,惠风和畅

人物

一觞一咏,亦足以畅叙幽情

信 可 乐 也

群贤毕至,少长咸集

小结

课后任务

有感情地诵读全文,并能背诵三四段。

体会作者三四段思想感情的变化及原因。

第二课时学习目标:

梳理三四段的内容;

用准确的语言概括作者思想感情发生的变化,并理解其原因。

乐

痛

悲

阅读三四段,并联系全文,找出最能表现作者思想情感的动词。

俯仰

天地

人生

古今

乐

痛

悲

1 、2段

3段

4段

?

人之相与俯仰一世

两种人的生活方式

老之将至

由生到死

(终期于尽)

死生亦大矣

痛

或取诸怀抱,悟言一室之内;

或因寄所托,放浪形骸之外。

静

躁

魏晋士人

向内,深入内心世界,不务实际,聚众谈玄

向外,寄情山水声色,不受世俗礼法约束

痛

欣于所遇,快然自足

所之既倦,情随事迁

向之所欣,已为陈迹

老之将至,感慨系之

俯仰之间,以之兴怀

修短随化,终期于尽

死生亦大矣

岂不

思考:俯仰人生,为何而感到痛惜

哉

暂时性 偶然性

永恒性 必然性

希求满足后的短暂希望与空虚复又袭来的漫长绝望;在自我逃避中忽视生死的现状

生命短暂,却在“希望”与“绝望”的交替中流逝消亡

(今之视昔)

今(我视时人)

(后之视今)

每览昔人兴感之由,若合一契

一死生为虚诞 齐彭殇为妄作

后之览者,

亦将有感于斯文

悲

千古同

古人悲,作者悲,后人亦悲。——死生之大

思考:俯仰古今,为何悲叹

编诗集的意义

东晋是名士风流的时代。他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野。他们思想消极,行动无为,就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里。当然,死了就死了,无所谓,因为死就是生,生就是死,故“一死生”“齐彭殇”。

“一死生”“齐彭殇”

正因为作者对生命尤为看重和珍视,所以,才会痛感人生短暂;而他对生命的体验和古人对生命的体验又是何其相似;由“痛”及“悲”,是对个体之痛的感性认知到由己悲人的理性思考,是批判时人虚诞妄作后,王羲之作出的抗拒人生虚幻的执著努力。而文中对人生敏锐、深刻的感受中折射的对生命特别的热爱和执著,尤感于“后之览者”。

阅读补充材料,联系王羲之对“死生”的感悟,并结合自己的体验或名人事例,谈谈人应怎样面对死生。

小组交流并发言,时间5分钟

“后之览者”:

知死守生

向死而生

轻死重生

总结

亭兰序集