2022届高考生物二轮复习实验与探究 练习(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 2022届高考生物二轮复习实验与探究 练习(word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 133.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-03-01 11:48:35 | ||

图片预览

文档简介

实验与探究 检测题——2022届高考生物二轮复习

一、单项选择题

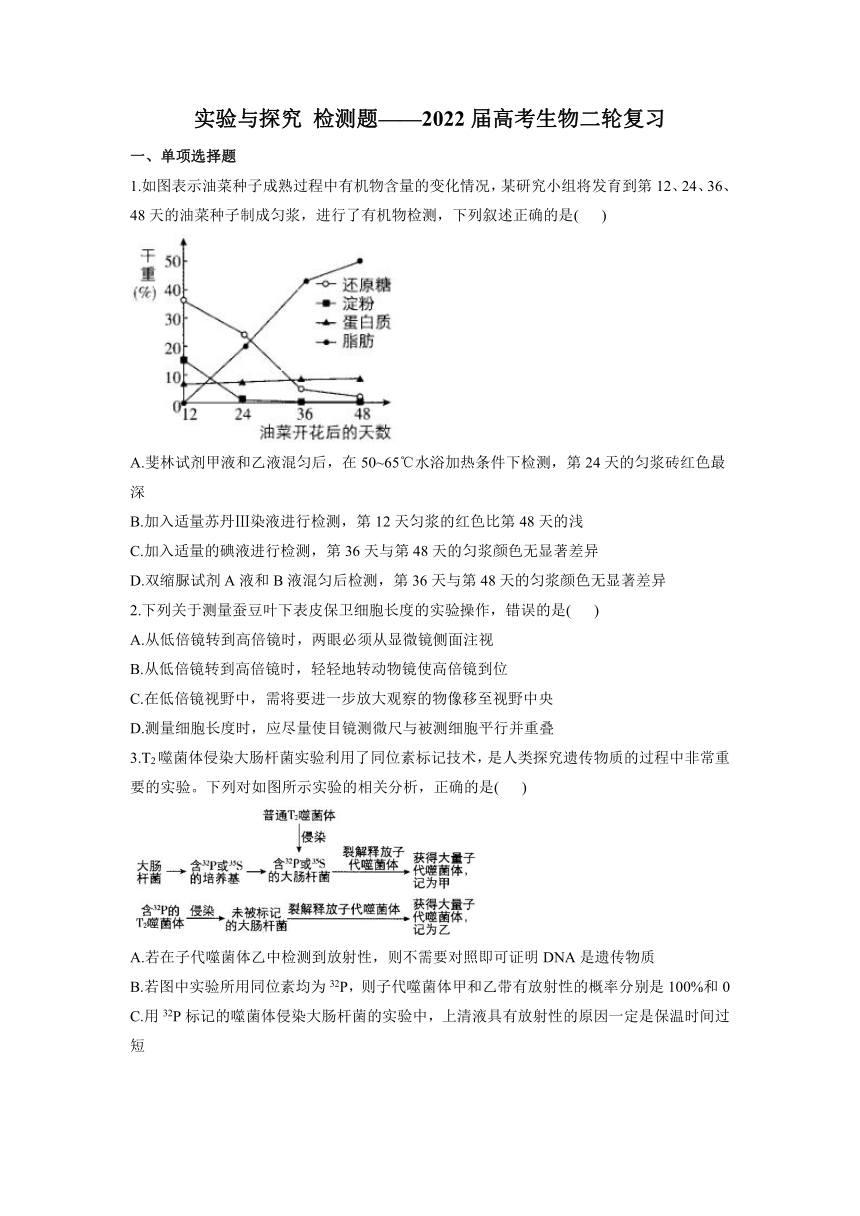

1.如图表示油菜种子成熟过程中有机物含量的变化情况,某研究小组将发育到第12、24、36、48天的油菜种子制成匀浆,进行了有机物检测,下列叙述正确的是( )

A.斐林试剂甲液和乙液混匀后,在50~65℃水浴加热条件下检测,第24天的匀浆砖红色最深

B.加入适量苏丹Ⅲ染液进行检测,第12天匀浆的红色比第48天的浅

C.加入适量的碘液进行检测,第36天与第48天的匀浆颜色无显著差异

D.双缩脲试剂A液和B液混匀后检测,第36天与第48天的匀浆颜色无显著差异

2.下列关于测量蚕豆叶下表皮保卫细胞长度的实验操作,错误的是( )

A.从低倍镜转到高倍镜时,两眼必须从显微镜侧面注视

B.从低倍镜转到高倍镜时,轻轻地转动物镜使高倍镜到位

C.在低倍镜视野中,需将要进一步放大观察的物像移至视野中央

D.测量细胞长度时,应尽量使目镜测微尺与被测细胞平行并重叠

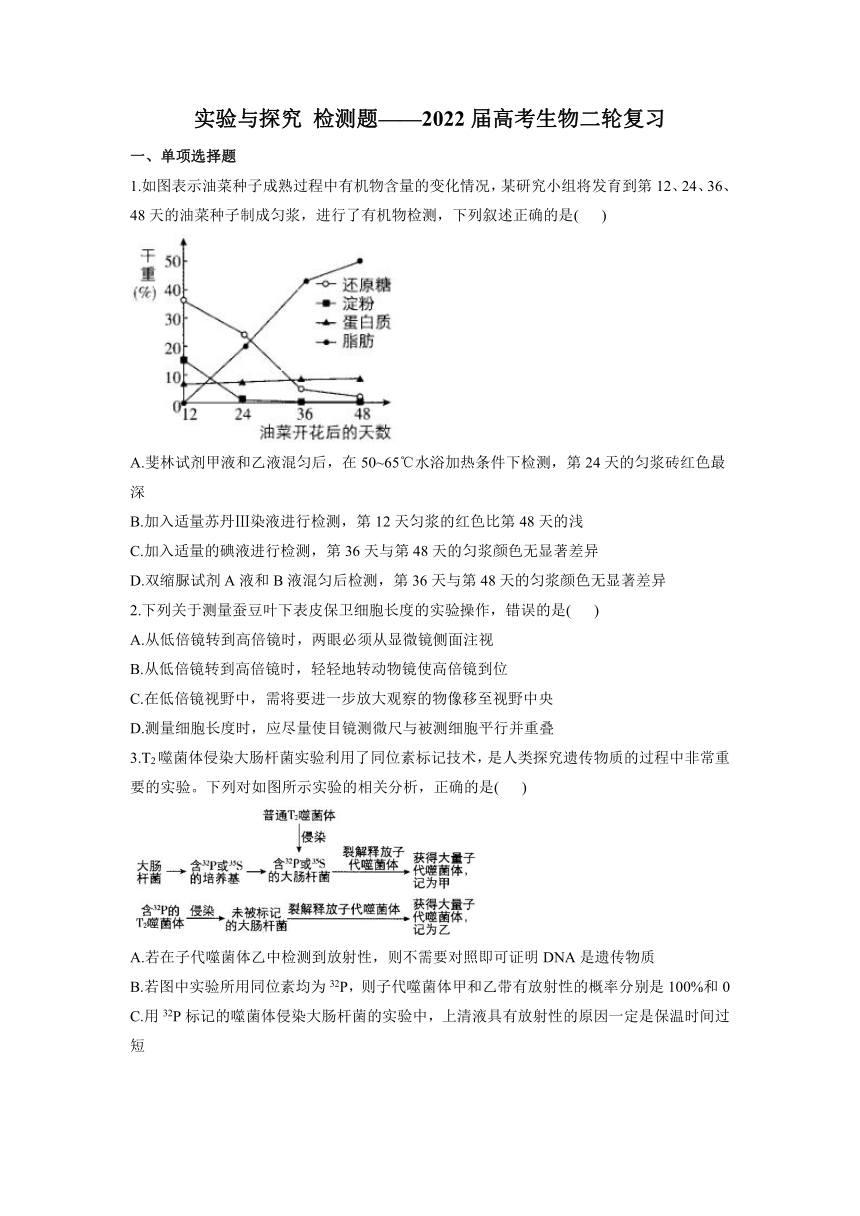

3.T2噬菌体侵染大肠杆菌实验利用了同位素标记技术,是人类探究遗传物质的过程中非常重要的实验。下列对如图所示实验的相关分析,正确的是( )

A.若在子代噬菌体乙中检测到放射性,则不需要对照即可证明DNA是遗传物质

B.若图中实验所用同位素均为32P,则子代噬菌体甲和乙带有放射性的概率分别是100%和0

C.用32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌的实验中,上清液具有放射性的原因一定是保温时间过短

D.若让35S标记的T2噬菌体侵染未被标记的大肠杆菌,搅拌不充分会使沉淀物中出现较低放射性

4.下列关于教材实验的叙述正确的是( )

A.观察线粒体实验中需将口腔上皮细胞先用盐酸处理后,再用健那绿染液染色

B.在低温诱导植物染色体加倍实验中,95%的酒精可以用于漂洗也可用于解离

C.练习样方法调查植物种群密度时选用单子叶植物更好

D.鲁宾和卡门利用荧光标记技术探明了光合作用释放的氧气来自水

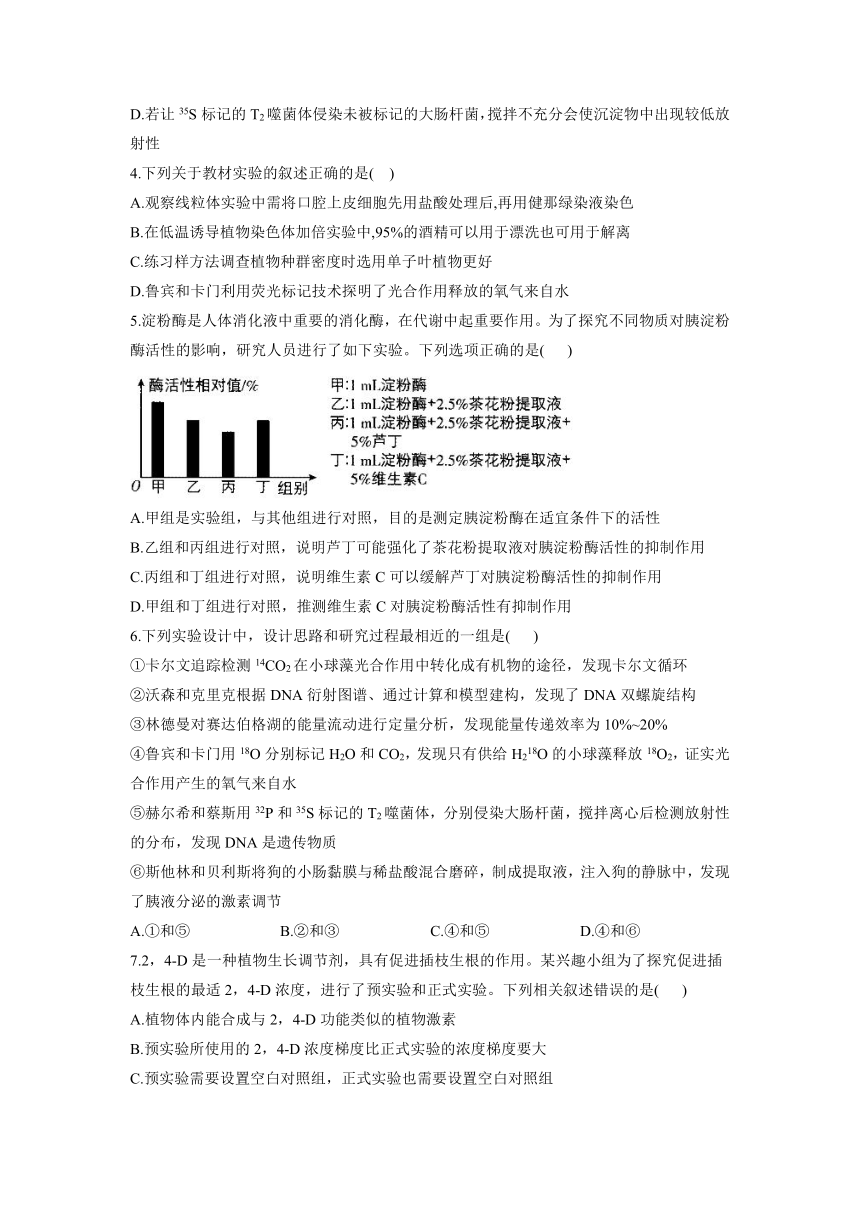

5.淀粉酶是人体消化液中重要的消化酶,在代谢中起重要作用。为了探究不同物质对胰淀粉酶活性的影响,研究人员进行了如下实验。下列选项正确的是( )

A.甲组是实验组,与其他组进行对照,目的是测定胰淀粉酶在适宜条件下的活性

B.乙组和丙组进行对照,说明芦丁可能强化了茶花粉提取液对胰淀粉酶活性的抑制作用

C.丙组和丁组进行对照,说明维生素C可以缓解芦丁对胰淀粉酶活性的抑制作用

D.甲组和丁组进行对照,推测维生素C对胰淀粉酶活性有抑制作用

6.下列实验设计中,设计思路和研究过程最相近的一组是( )

①卡尔文追踪检测14CO2在小球藻光合作用中转化成有机物的途径,发现卡尔文循环

②沃森和克里克根据DNA衍射图谱、通过计算和模型建构,发现了DNA双螺旋结构

③林德曼对赛达伯格湖的能量流动进行定量分析,发现能量传递效率为10%~20%

④鲁宾和卡门用18O分别标记H2O和CO2,发现只有供给H218O的小球藻释放18O2,证实光合作用产生的氧气来自水

⑤赫尔希和蔡斯用32P和35S标记的T2噬菌体,分别侵染大肠杆菌,搅拌离心后检测放射性的分布,发现DNA是遗传物质

⑥斯他林和贝利斯将狗的小肠黏膜与稀盐酸混合磨碎,制成提取液,注入狗的静脉中,发现了胰液分泌的激素调节

A.①和⑤ B.②和③ C.④和⑤ D.④和⑥

7.2,4-D是一种植物生长调节剂,具有促进插枝生根的作用。某兴趣小组为了探究促进插枝生根的最适2,4-D浓度,进行了预实验和正式实验。下列相关叙述错误的是( )

A.植物体内能合成与2,4-D功能类似的植物激素

B.预实验所使用的2,4-D浓度梯度比正式实验的浓度梯度要大

C.预实验需要设置空白对照组,正式实验也需要设置空白对照组

D.利用沾蘸法处理插条时,所使用的2,4-D溶液的浓度较大

8.某同学对一患有某种单基因遗传病女孩家系的其他成员进行了调查,记录结果如下表(“○”代表患者,“√”代表正常,“?”代表患病情况未知)。下列分析错误的是( )

祖父 祖母 姑姑 外祖父 外祖母 舅舅 父亲 母亲 弟弟

? ○ √ ○ √ √ ○ ○ √

A.调查该病的发病率应在自然人群中随机取样调查

B.若祖父正常,则该遗传病属于常染色体显性遗传病

C.若祖父患病,这个家系中所有患者基因型相同的概率为2/3

D.该患病女性的父母生一个正常孩子的概率为1/4

二、多项选择题

9.下列关于生命科学史经典实验的说法,正确的是( )

A.孟德尔在豌豆杂交实验的基础上提出了遗传因子的概念,并利用假说—演绎法解释了性状分离现象

B.萨顿用类比推理的方法提出了基因位于染色体上的假说,摩尔根用实验证明了基因位于染色体上

C.赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌实验证明DNA是主要的遗传物质,其成功的关键是分别研究蛋白质与DNA的作用

D.沃森和克里克利用DNA衍射图谱推算出DNA分子呈双螺旋结构,进而提出了DNA半保留复制的假说

10.高中生物学涉及很多实验,下列有关实验的叙述,正确的是( )

A.进行探究2,4-D促进扦插枝条生根的最适浓度的实验时,应该先开展预实验以便能够有效地控制实验误差

B.DNA双螺旋结构的研究和群落中某种群数量变化规律的研究均用到了模型建构法

C.在“噬菌体侵染细菌”的实验中,用32P进行标记的组别中,上清液中含有较强的放射性,是因为保温时间过短

D.在观察植物细胞根尖有丝分裂的实验中,解离的时间3~5分钟,目的是使细胞分散开

11.下列关于柱状图的表述,错误的是( )

A.若x代表实验温度,则y可代表某种酶的催化活性,且该酶的最适温度接近乙

B.若x代表O2浓度,则y可代表苹果细胞呼吸总强度,且保鲜苹果的最佳O2浓度接近乙

C.若x代表层析后叶绿体色素带与滤液细线间的距离,则y可代表色素在层析液中的溶解度

D.若x代表细胞壁与原生质层间的距离,则y可代表在质壁分离与复原过程中液泡中色素的浓度

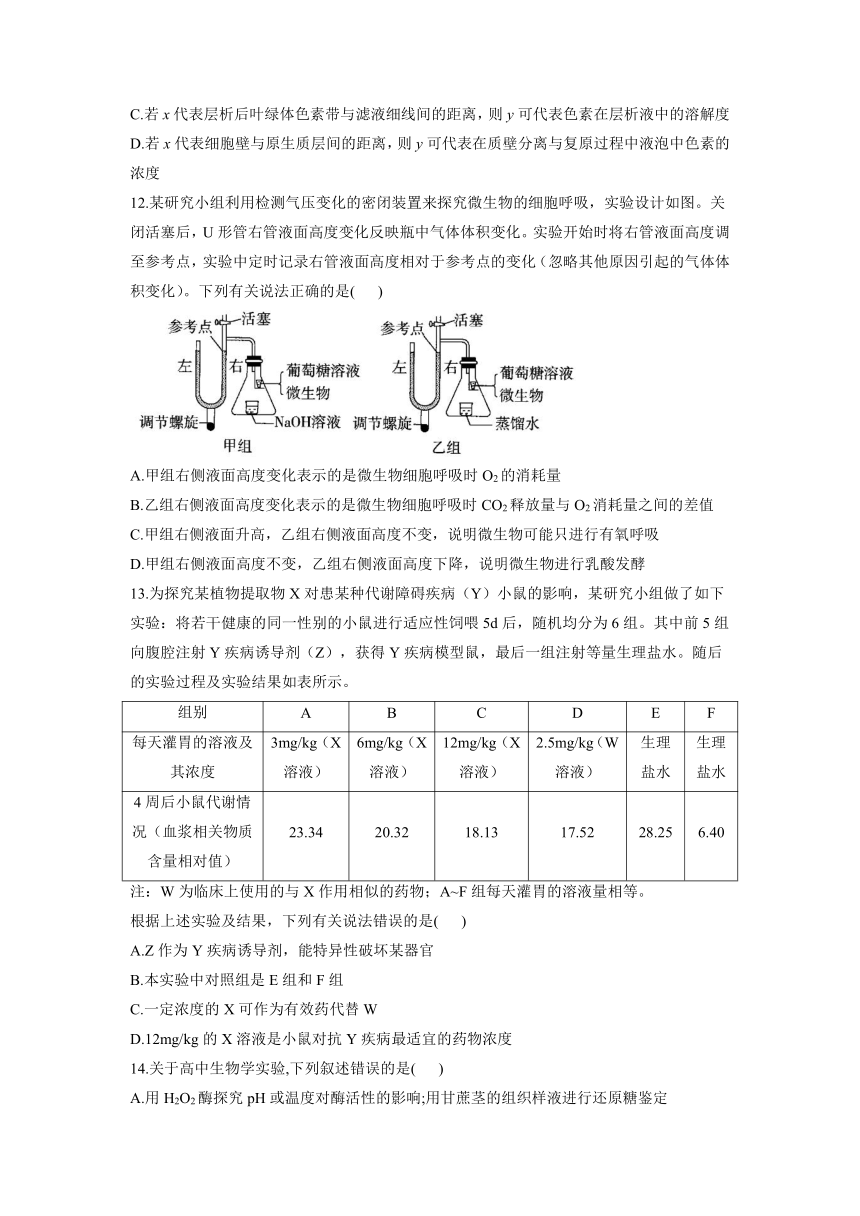

12.某研究小组利用检测气压变化的密闭装置来探究微生物的细胞呼吸,实验设计如图。关闭活塞后,U形管右管液面高度变化反映瓶中气体体积变化。实验开始时将右管液面高度调至参考点,实验中定时记录右管液面高度相对于参考点的变化(忽略其他原因引起的气体体积变化)。下列有关说法正确的是( )

A.甲组右侧液面高度变化表示的是微生物细胞呼吸时O2的消耗量

B.乙组右侧液面高度变化表示的是微生物细胞呼吸时CO2释放量与O2消耗量之间的差值

C.甲组右侧液面升高,乙组右侧液面高度不变,说明微生物可能只进行有氧呼吸

D.甲组右侧液面高度不变,乙组右侧液面高度下降,说明微生物进行乳酸发酵

13.为探究某植物提取物X对患某种代谢障碍疾病(Y)小鼠的影响,某研究小组做了如下实验:将若干健康的同一性别的小鼠进行适应性饲喂5d后,随机均分为6组。其中前5组向腹腔注射Y疾病诱导剂(Z),获得Y疾病模型鼠,最后一组注射等量生理盐水。随后的实验过程及实验结果如表所示。

组别 A B C D E F

每天灌胃的溶液及其浓度 3mg/kg(X溶液) 6mg/kg(X溶液) 12mg/kg(X溶液) 2.5mg/kg(W溶液) 生理盐水 生理盐水

4周后小鼠代谢情况(血浆相关物质含量相对值) 23.34 20.32 18.13 17.52 28.25 6.40

注:W为临床上使用的与X作用相似的药物;A~F组每天灌胃的溶液量相等。

根据上述实验及结果,下列有关说法错误的是( )

A.Z作为Y疾病诱导剂,能特异性破坏某器官

B.本实验中对照组是E组和F组

C.一定浓度的X可作为有效药代替W

D.12mg/kg的X溶液是小鼠对抗Y疾病最适宜的药物浓度

14.关于高中生物学实验,下列叙述错误的是( )

A.用H2O2酶探究pH或温度对酶活性的影响;用甘蔗茎的组织样液进行还原糖鉴定

B.分离叶绿体色素时滤纸条上色素带颜色很浅,可能跟选材、研磨、试剂添加和画滤液细线等有关

C.在探究酵母菌细胞呼吸的方式实验中,若溶液能使溴麝香草酚蓝由蓝变绿再变黄,则说明溶液中产生了酒精

D.制作完成的生态缸应放在通风且有阳光直射的地方

三、填空题

15.请回答下列问题:

(1)若要调查土壤中蚯蚓的种群密度,一般采用的调查方法是______________。蚯蚓的活动有利于农作物对无机盐离子的吸收,原因是①作为生态系统组成成分中的__________________,蚯蚓可将土壤中的有机物分解为无机物,供农作物再利用;②__________________。

(2)树林中的落叶没人打扫,落叶的厚度却没有明显增加,这与土壤中的微生物有关。现从甲地和乙地分别采集土壤并制成土壤浸出液。请以纤维素的分解为例,设计实验比较甲地和乙地土壤中微生物分解能力的强弱。(实验室提供纤维素粉和斐林试剂)

请写出大致实验思路,预测实验结果并得出结论。

实验思路:________________________。

结果及结论:___________________________。

答案以及解析

1.答案:C

解析:本题考查化合物的鉴定。由图可知,油菜开花后的第12天,还原糖的含量最高,故斐林试剂甲液和乙液混匀后,在50~65℃水浴加热条件下检测,第12天的匀浆砖红色最深,A错误;脂肪可被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色,而不是红色,B错误;油菜开花后的第36天与第48天的淀粉含量无显著差异,故加入适量的碘液进行检测,匀浆颜色无显著差异,C正确;蛋白质与双缩脲试剂发生作用,产生紫色反应,双缩脲试剂的使用方法是先将双缩脲试剂A液加入待测组织样液中摇匀,再加入3~4滴双缩服试剂B液,D错误。

2.答案:B

解析:从低倍镜转换到高倍镜时,应转动“转换器”,而不是转动“镜头”,B错误。

3.答案:D

解析:若子代噬菌体乙与亲代噬菌体都带有放射性,还要增设35S标记的T2噬菌体侵染大肠杆菌实验组作对照,该对照的子代噬菌体没有放射性才可以证明DNA是遗传物质,A错误;由于DNA的复制方式是半保留复制,子代噬菌体甲带有放射性的概率是100%,子代噬菌体乙中也会出现带有放射性的噬菌体,B错误;用32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌的实验中,上清液具有放射性的原因是保温时间过短或过长,C错误;若让被35S标记的T2菌体侵染未被标记的大肠杆菌,如果搅拌不充分,少部分未与大肠杆菌分离的噬菌体因吸附在大肠杆菌上而进入沉淀物中,会使沉淀物中出现较低放射性,D正确。

4.答案:B

解析:

观察线粒体实验中,在载玻片上滴加一滴健那绿染液,将附有口腔上皮细胞的牙签在其中涂抹几下,无需将口腔上皮细胞先用盐酸处理,A错误;在低温诱导植物染色体加倍实验中,95%的酒精用于漂洗卡诺氏液,还用于配制解离液,B正确;样方法适用于调查双子叶植物的种群密度,由于单子叶植物通常丛生或蔓生,故不适合用样方法调查其种群密度,C错误;鲁宾和卡门利用同位素标记法探明了光合作用释放的氧气来自水,D错误。

5.答案:B

解析:本题考查不同物质对胰淀粉酶活性的影响及实验分析。由图可知,甲组只含1mL淀粉酶,为空白对照组,目的是与实验组形成对照,以测定茶花粉提取液、芦丁、维生素C对胰淀粉酶活性的影响,A错误;丙组胰淀粉酶活性相对值比乙组的更低,可说明芦丁可能强化了茶花粉提取液对胰淀粉酶活性的抑制作用,B正确;丙组与丁组对照没有维生素C对芦丁的作用,不能说明维生素C可以缓解芦丁对胰淀粉酶活性的抑制作用,C错误;甲组与丁组之间不满足单一变量原则,无法进行对比,故不能推测维生素C对胰淀粉酶活性有抑制作用,D错误。

6.答案:C

解析:本题考查科学发现史中的实验设计思路。①卡尔文追踪检测14CO2在小球藻光合作用中转化成有机物的途径,发现卡尔文循环,利用了同位素标记法;②沃森和克里克根据DNA衍射图谱、通过计算和模型建构,发现了DNA双螺旋结构,利用了构建物理模型的方法;③林德曼对赛达伯格湖的能量流动进行定量分析,发现能量传递效率为10%~20%,其首先进行定量分析,然后构建了数学模型;④鲁宾和卡门利用18O分别标记H2O和CO2,发现只有供给H218O的小球藻释放18O2,证实光合作用产生的氧气来自水,利用了同位素标记法;⑤赫尔希和蔡斯用32P和35S标记的T2噬菌体,分别侵染大肠杆菌,搅拌离心后检测放射性的分布,发现DNA是遗传物质,利用了同位素标记法;⑥斯他林和贝利斯将狗的小肠黏膜与稀盐酸混合磨碎,制成提取液,注入狗的静脉中,发现了胰液分泌的激素调节,利用了动物激素研究的注射法;虽然①④⑤都用了同位素标记法,但不同的是④和⑤都有对比的对象,④用18O分别标记H2O和CO2进行实验,对比得知光合作用产生的氧气来自水而不是CO2。⑤用32P和35S标记的T2噬菌体,分别侵染大肠杆菌,经搅拌离心可以进行对比,验证DNA是遗传物质。故选C。

7.答案:C

解析:2,4-D是一种人工合成的,具有与生长素类似效应的化学物质,属于植物生长调节剂,不是植物激素,植物体内能合成与2,4-D功能类似的植物激素,A正确;预实验设置的2,4-D浓度梯度较大,而正式实验设置的2,4-D浓度梯度较小,B正确;预实验需要设置空白对照组,但正式实验不需要设置空白对照组,C错误;利用沾蘸法处理插条时,所使用的2,4-D溶液的浓度较大,D正确。

8.答案:B

解析:本题考查单基因遗传病的遗传规律。调查该病的发病率应在自然人群中随机取样调查,而调查遗传病的遗传方式时应该在患者家系中调查,A正确。分析题表可知,该病为显性遗传病,可能是常染色体显性遗传病,也可能是伴X染色体显性遗传病,即使知道祖父正常也不能确定该病的遗传方式,B错误。若祖父患病,则该病为常染色体显性遗传病(相关基因用A、a表示),这个家系中除了该女孩的基因型及比例为AA:Aa=1:2,其余患者的基因型均为Aa,因此该家系中所有患者基因型相同的概率为2/3,C正确。若该病为常染色体显性遗传病,该患病女性的父母基因型均为Aa,他们再生一个正常孩子的概率为1/4;若该病为伴X染色体显性遗传病,则母亲为杂合子,他们再生一个正常孩子的概率也为1/4,D正确。

9.答案:ABD

解析:本题主要考查遗传学部分的实验。孟德尔在豌豆杂交实验的基础上提出了遗传因子的概念,并利用假说—演绎法解释了性状分离现象,A正确;萨顿用类比推理的方法提出了基因位于染色体上的假说,摩尔根用实验证明了基因位于染色体上,B正确;赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌实验证明DNA是遗传物质,而不能证明DNA是主要的遗传物质,其成功的关键是分别研究蛋白质与DNA的作用,C错误;沃森和克里克利用DNA衍射图谱推算出DNA分子的双螺旋结构模型,进而提出了DNA半保留复制的假说,D正确。

10.答案:BC

解析:探索2,4-D促进插条生根的最适浓度实验中,先进行预实验的目的是缩小浓度范围,减少浪费;DNA双螺旋结构的研究和某种群数量变化规律的研究均用到了模型建构法,前者构建的是物理模型,后者构建的是数学模型;用32P标记噬菌体侵染细菌实验中,正常操作下放射性主要集中在沉淀中,如果保温时间过长,细菌裂解死亡释放出子代噬菌体会使上清液有较强放射性;在观察植物细胞有丝分裂实验中,需要解离3~5分钟,解离的目的是使组织中的细胞相互分离开来,制片时压片是使细胞分散开。

11.答案:BCD

解析:本题考查酶、质壁分离、光合作用与细胞呼吸。在一定的温度范围内,随温度的升高,酶的催化活性逐渐增强,超过最适温度后,随温度的升高,酶的催化活性逐渐降低,故若x代表实验温度,y代表某种酶的催化活性,则该酶的最适温度接近乙,A项正确;若x代表含氧量,y代表苹果细胞呼吸总强度,则保鲜苹果时应选择呼吸总强度最低的氧浓度,B项不正确;若x代表层析后叶绿体色素与滤液细线间的距离,则甲、乙、丙、丁分别表示叶绿素b、叶绿素a、叶黄素和胡萝卜素,即y可代表各种色素的含量,C项不正确;植物细胞在发生质壁分离与复原过程中,细胞壁与原生质层间的距离越大,液泡不断失水,最后不变,其中液泡色素的浓度应该一直增加,最后保持不变,D项不正确。

12.答案:ABC

解析:D项,甲组右管液面不变,说明微生物不消耗氧气,即进行无氧呼吸,乙组下降,说明二氧化碳的释放量大于氧气的消耗量,因此微生物进行酒精发酵,不是乳酸发酵,故D项说法不正确。A项,甲组实验中NaOH的作用是吸收二氧化碳,有氧呼吸过程消耗氧气,产生的二氧化碳被NaOH吸收,甲组右管液面变化表示的是微生物呼吸氧气的消耗量,故A项说法正确。B项,乙组实验装置中无NaOH吸收二氧化碳,因此乙组右管液面变化表示的是微生物呼吸二氧化碳的释放量和氧气消耗量之间的差值,故B项说法正确。C项,甲组右管液面升高,说明细胞呼吸消耗氧气,进行有氧呼吸,乙组不变,说明二氧化碳的释放量等于氧气的消耗量,因此微生物只进行有氧呼吸或同时进行有氧呼吸和乳酸发酵,故C项说法正确。注意本题要选择的是说法不正确的选项,故本题正确答案为D。

13.答案:ABD

解析:该实验的目的是探究X对患Y疾病小鼠的影响,从实验操作的内容看,自变量为X的有无及其浓度,其中A、B、C三组属于实验组(均被X处理),D、E、F三组属于对照组(均没有被X处理),对照组中,D组为条件对照(处理因素为W),E组为条件对照(患Y疾病模型鼠,没有注射任何治疗药物),F组为空白对照(没有患Y疾病,也没有进行任何与Y疾病有关的处理)。由实验结果无法得出Z作为Y疾病诱导剂可特异性破坏某器官的结论,A错误;本实验中对照组是D组、E组和F组,B错误;从实验的C组和D组实验结果的对照,可以得出一定浓度的X可作为有效药代替W,C正确;该实验中的实验组仅有三组,三组中浓度为12mg/kg的X溶液对患Y疾病小鼠产生的效果与D组最接近,但不一定是最适宜的浓度,D错误。

14.答案:ACD

解析:H2O2在加热条件下更易分解,因此不适宜用于探究温度对酶活性的影响,甘蔗茎中蔗糖含量高,蔗糖不是还原糖,因此甘蔗茎的组织样液不适宜用于鉴别还原糖,A错误;分离叶绿体色素时,滤纸条上色素带较浅,可能是选择的材料是老叶,研磨的时候没有加SiO2使研磨不充分,无水乙醇添加较多,滤液细线画的次数过少等造成的,B正确;鉴别酒精用酸性条件下的重铬酸钾,溴麝香草酚蓝常用于鉴别CO2,C错误;制作完成的生态缸应放在室内通风良好的地方,避免阳光直射,D错误。

15.答案:(1)样方法;①分解者;②蚯蚓的活动可以疏松土壤,增加了土壤中的O2浓度,促进根的有氧呼吸(写出“增加土壤O2浓度”或“促进有氧呼吸”或“促进呼吸作用”即可)

(2)实验思路:取两支试管标为甲、乙,分别加入等量甲地、乙地土壤浸出液和(等量)纤维素粉,(培养一段时间后)用斐林试剂检测(比较两者颜色深浅);

结果及结论:若甲试管砖红色比乙试管深,则甲地土壤中微生物的分解能力较强;若甲试管砖红色比乙试管浅,则乙地土壤中微生物的分解能力较强;若甲试管砖红色与乙试管相同,则两地土壤中微生物的分解能力无差异

解析:(1)土壤中蚯蚓的活动能力较弱、活动范围较小,常采用样方法调查其种群密度。蚯蚓能将有机物分解为无机物,属于生态系统组成成分中的分解者;蚯蚓的活动还能疏松土壤,增加土壤中的O2浓度,促进根的有氧呼吸,有利于根对无机盐离子的吸收。

(2)要比较甲地和乙地土壤中微生物的分解能力的强弱,可采用对比实验法。取两支试管标为甲、乙,向两支试管中分别加入等量甲地、乙地土壤浸出液和(等量)纤维素粉,(培养一段时间后)用斐林试剂检测(比较两者颜色深浅)试管中砖红色越深,说明其添加的土壤中微生物的分解能力越强。由于实验结果未知,可预测两支试管中砖红色的深浅,并得出结论:若甲试管砖红色比乙试管深,则甲地土壤中微生物的分解能力较强;若甲试管砖红色比乙试管浅,则乙地土壤中微生物的分解能力较强;若甲试管砖红色与乙试管相同,则两地土壤中微生物的分解能力无差异。

一、单项选择题

1.如图表示油菜种子成熟过程中有机物含量的变化情况,某研究小组将发育到第12、24、36、48天的油菜种子制成匀浆,进行了有机物检测,下列叙述正确的是( )

A.斐林试剂甲液和乙液混匀后,在50~65℃水浴加热条件下检测,第24天的匀浆砖红色最深

B.加入适量苏丹Ⅲ染液进行检测,第12天匀浆的红色比第48天的浅

C.加入适量的碘液进行检测,第36天与第48天的匀浆颜色无显著差异

D.双缩脲试剂A液和B液混匀后检测,第36天与第48天的匀浆颜色无显著差异

2.下列关于测量蚕豆叶下表皮保卫细胞长度的实验操作,错误的是( )

A.从低倍镜转到高倍镜时,两眼必须从显微镜侧面注视

B.从低倍镜转到高倍镜时,轻轻地转动物镜使高倍镜到位

C.在低倍镜视野中,需将要进一步放大观察的物像移至视野中央

D.测量细胞长度时,应尽量使目镜测微尺与被测细胞平行并重叠

3.T2噬菌体侵染大肠杆菌实验利用了同位素标记技术,是人类探究遗传物质的过程中非常重要的实验。下列对如图所示实验的相关分析,正确的是( )

A.若在子代噬菌体乙中检测到放射性,则不需要对照即可证明DNA是遗传物质

B.若图中实验所用同位素均为32P,则子代噬菌体甲和乙带有放射性的概率分别是100%和0

C.用32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌的实验中,上清液具有放射性的原因一定是保温时间过短

D.若让35S标记的T2噬菌体侵染未被标记的大肠杆菌,搅拌不充分会使沉淀物中出现较低放射性

4.下列关于教材实验的叙述正确的是( )

A.观察线粒体实验中需将口腔上皮细胞先用盐酸处理后,再用健那绿染液染色

B.在低温诱导植物染色体加倍实验中,95%的酒精可以用于漂洗也可用于解离

C.练习样方法调查植物种群密度时选用单子叶植物更好

D.鲁宾和卡门利用荧光标记技术探明了光合作用释放的氧气来自水

5.淀粉酶是人体消化液中重要的消化酶,在代谢中起重要作用。为了探究不同物质对胰淀粉酶活性的影响,研究人员进行了如下实验。下列选项正确的是( )

A.甲组是实验组,与其他组进行对照,目的是测定胰淀粉酶在适宜条件下的活性

B.乙组和丙组进行对照,说明芦丁可能强化了茶花粉提取液对胰淀粉酶活性的抑制作用

C.丙组和丁组进行对照,说明维生素C可以缓解芦丁对胰淀粉酶活性的抑制作用

D.甲组和丁组进行对照,推测维生素C对胰淀粉酶活性有抑制作用

6.下列实验设计中,设计思路和研究过程最相近的一组是( )

①卡尔文追踪检测14CO2在小球藻光合作用中转化成有机物的途径,发现卡尔文循环

②沃森和克里克根据DNA衍射图谱、通过计算和模型建构,发现了DNA双螺旋结构

③林德曼对赛达伯格湖的能量流动进行定量分析,发现能量传递效率为10%~20%

④鲁宾和卡门用18O分别标记H2O和CO2,发现只有供给H218O的小球藻释放18O2,证实光合作用产生的氧气来自水

⑤赫尔希和蔡斯用32P和35S标记的T2噬菌体,分别侵染大肠杆菌,搅拌离心后检测放射性的分布,发现DNA是遗传物质

⑥斯他林和贝利斯将狗的小肠黏膜与稀盐酸混合磨碎,制成提取液,注入狗的静脉中,发现了胰液分泌的激素调节

A.①和⑤ B.②和③ C.④和⑤ D.④和⑥

7.2,4-D是一种植物生长调节剂,具有促进插枝生根的作用。某兴趣小组为了探究促进插枝生根的最适2,4-D浓度,进行了预实验和正式实验。下列相关叙述错误的是( )

A.植物体内能合成与2,4-D功能类似的植物激素

B.预实验所使用的2,4-D浓度梯度比正式实验的浓度梯度要大

C.预实验需要设置空白对照组,正式实验也需要设置空白对照组

D.利用沾蘸法处理插条时,所使用的2,4-D溶液的浓度较大

8.某同学对一患有某种单基因遗传病女孩家系的其他成员进行了调查,记录结果如下表(“○”代表患者,“√”代表正常,“?”代表患病情况未知)。下列分析错误的是( )

祖父 祖母 姑姑 外祖父 外祖母 舅舅 父亲 母亲 弟弟

? ○ √ ○ √ √ ○ ○ √

A.调查该病的发病率应在自然人群中随机取样调查

B.若祖父正常,则该遗传病属于常染色体显性遗传病

C.若祖父患病,这个家系中所有患者基因型相同的概率为2/3

D.该患病女性的父母生一个正常孩子的概率为1/4

二、多项选择题

9.下列关于生命科学史经典实验的说法,正确的是( )

A.孟德尔在豌豆杂交实验的基础上提出了遗传因子的概念,并利用假说—演绎法解释了性状分离现象

B.萨顿用类比推理的方法提出了基因位于染色体上的假说,摩尔根用实验证明了基因位于染色体上

C.赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌实验证明DNA是主要的遗传物质,其成功的关键是分别研究蛋白质与DNA的作用

D.沃森和克里克利用DNA衍射图谱推算出DNA分子呈双螺旋结构,进而提出了DNA半保留复制的假说

10.高中生物学涉及很多实验,下列有关实验的叙述,正确的是( )

A.进行探究2,4-D促进扦插枝条生根的最适浓度的实验时,应该先开展预实验以便能够有效地控制实验误差

B.DNA双螺旋结构的研究和群落中某种群数量变化规律的研究均用到了模型建构法

C.在“噬菌体侵染细菌”的实验中,用32P进行标记的组别中,上清液中含有较强的放射性,是因为保温时间过短

D.在观察植物细胞根尖有丝分裂的实验中,解离的时间3~5分钟,目的是使细胞分散开

11.下列关于柱状图的表述,错误的是( )

A.若x代表实验温度,则y可代表某种酶的催化活性,且该酶的最适温度接近乙

B.若x代表O2浓度,则y可代表苹果细胞呼吸总强度,且保鲜苹果的最佳O2浓度接近乙

C.若x代表层析后叶绿体色素带与滤液细线间的距离,则y可代表色素在层析液中的溶解度

D.若x代表细胞壁与原生质层间的距离,则y可代表在质壁分离与复原过程中液泡中色素的浓度

12.某研究小组利用检测气压变化的密闭装置来探究微生物的细胞呼吸,实验设计如图。关闭活塞后,U形管右管液面高度变化反映瓶中气体体积变化。实验开始时将右管液面高度调至参考点,实验中定时记录右管液面高度相对于参考点的变化(忽略其他原因引起的气体体积变化)。下列有关说法正确的是( )

A.甲组右侧液面高度变化表示的是微生物细胞呼吸时O2的消耗量

B.乙组右侧液面高度变化表示的是微生物细胞呼吸时CO2释放量与O2消耗量之间的差值

C.甲组右侧液面升高,乙组右侧液面高度不变,说明微生物可能只进行有氧呼吸

D.甲组右侧液面高度不变,乙组右侧液面高度下降,说明微生物进行乳酸发酵

13.为探究某植物提取物X对患某种代谢障碍疾病(Y)小鼠的影响,某研究小组做了如下实验:将若干健康的同一性别的小鼠进行适应性饲喂5d后,随机均分为6组。其中前5组向腹腔注射Y疾病诱导剂(Z),获得Y疾病模型鼠,最后一组注射等量生理盐水。随后的实验过程及实验结果如表所示。

组别 A B C D E F

每天灌胃的溶液及其浓度 3mg/kg(X溶液) 6mg/kg(X溶液) 12mg/kg(X溶液) 2.5mg/kg(W溶液) 生理盐水 生理盐水

4周后小鼠代谢情况(血浆相关物质含量相对值) 23.34 20.32 18.13 17.52 28.25 6.40

注:W为临床上使用的与X作用相似的药物;A~F组每天灌胃的溶液量相等。

根据上述实验及结果,下列有关说法错误的是( )

A.Z作为Y疾病诱导剂,能特异性破坏某器官

B.本实验中对照组是E组和F组

C.一定浓度的X可作为有效药代替W

D.12mg/kg的X溶液是小鼠对抗Y疾病最适宜的药物浓度

14.关于高中生物学实验,下列叙述错误的是( )

A.用H2O2酶探究pH或温度对酶活性的影响;用甘蔗茎的组织样液进行还原糖鉴定

B.分离叶绿体色素时滤纸条上色素带颜色很浅,可能跟选材、研磨、试剂添加和画滤液细线等有关

C.在探究酵母菌细胞呼吸的方式实验中,若溶液能使溴麝香草酚蓝由蓝变绿再变黄,则说明溶液中产生了酒精

D.制作完成的生态缸应放在通风且有阳光直射的地方

三、填空题

15.请回答下列问题:

(1)若要调查土壤中蚯蚓的种群密度,一般采用的调查方法是______________。蚯蚓的活动有利于农作物对无机盐离子的吸收,原因是①作为生态系统组成成分中的__________________,蚯蚓可将土壤中的有机物分解为无机物,供农作物再利用;②__________________。

(2)树林中的落叶没人打扫,落叶的厚度却没有明显增加,这与土壤中的微生物有关。现从甲地和乙地分别采集土壤并制成土壤浸出液。请以纤维素的分解为例,设计实验比较甲地和乙地土壤中微生物分解能力的强弱。(实验室提供纤维素粉和斐林试剂)

请写出大致实验思路,预测实验结果并得出结论。

实验思路:________________________。

结果及结论:___________________________。

答案以及解析

1.答案:C

解析:本题考查化合物的鉴定。由图可知,油菜开花后的第12天,还原糖的含量最高,故斐林试剂甲液和乙液混匀后,在50~65℃水浴加热条件下检测,第12天的匀浆砖红色最深,A错误;脂肪可被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色,而不是红色,B错误;油菜开花后的第36天与第48天的淀粉含量无显著差异,故加入适量的碘液进行检测,匀浆颜色无显著差异,C正确;蛋白质与双缩脲试剂发生作用,产生紫色反应,双缩脲试剂的使用方法是先将双缩脲试剂A液加入待测组织样液中摇匀,再加入3~4滴双缩服试剂B液,D错误。

2.答案:B

解析:从低倍镜转换到高倍镜时,应转动“转换器”,而不是转动“镜头”,B错误。

3.答案:D

解析:若子代噬菌体乙与亲代噬菌体都带有放射性,还要增设35S标记的T2噬菌体侵染大肠杆菌实验组作对照,该对照的子代噬菌体没有放射性才可以证明DNA是遗传物质,A错误;由于DNA的复制方式是半保留复制,子代噬菌体甲带有放射性的概率是100%,子代噬菌体乙中也会出现带有放射性的噬菌体,B错误;用32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌的实验中,上清液具有放射性的原因是保温时间过短或过长,C错误;若让被35S标记的T2菌体侵染未被标记的大肠杆菌,如果搅拌不充分,少部分未与大肠杆菌分离的噬菌体因吸附在大肠杆菌上而进入沉淀物中,会使沉淀物中出现较低放射性,D正确。

4.答案:B

解析:

观察线粒体实验中,在载玻片上滴加一滴健那绿染液,将附有口腔上皮细胞的牙签在其中涂抹几下,无需将口腔上皮细胞先用盐酸处理,A错误;在低温诱导植物染色体加倍实验中,95%的酒精用于漂洗卡诺氏液,还用于配制解离液,B正确;样方法适用于调查双子叶植物的种群密度,由于单子叶植物通常丛生或蔓生,故不适合用样方法调查其种群密度,C错误;鲁宾和卡门利用同位素标记法探明了光合作用释放的氧气来自水,D错误。

5.答案:B

解析:本题考查不同物质对胰淀粉酶活性的影响及实验分析。由图可知,甲组只含1mL淀粉酶,为空白对照组,目的是与实验组形成对照,以测定茶花粉提取液、芦丁、维生素C对胰淀粉酶活性的影响,A错误;丙组胰淀粉酶活性相对值比乙组的更低,可说明芦丁可能强化了茶花粉提取液对胰淀粉酶活性的抑制作用,B正确;丙组与丁组对照没有维生素C对芦丁的作用,不能说明维生素C可以缓解芦丁对胰淀粉酶活性的抑制作用,C错误;甲组与丁组之间不满足单一变量原则,无法进行对比,故不能推测维生素C对胰淀粉酶活性有抑制作用,D错误。

6.答案:C

解析:本题考查科学发现史中的实验设计思路。①卡尔文追踪检测14CO2在小球藻光合作用中转化成有机物的途径,发现卡尔文循环,利用了同位素标记法;②沃森和克里克根据DNA衍射图谱、通过计算和模型建构,发现了DNA双螺旋结构,利用了构建物理模型的方法;③林德曼对赛达伯格湖的能量流动进行定量分析,发现能量传递效率为10%~20%,其首先进行定量分析,然后构建了数学模型;④鲁宾和卡门利用18O分别标记H2O和CO2,发现只有供给H218O的小球藻释放18O2,证实光合作用产生的氧气来自水,利用了同位素标记法;⑤赫尔希和蔡斯用32P和35S标记的T2噬菌体,分别侵染大肠杆菌,搅拌离心后检测放射性的分布,发现DNA是遗传物质,利用了同位素标记法;⑥斯他林和贝利斯将狗的小肠黏膜与稀盐酸混合磨碎,制成提取液,注入狗的静脉中,发现了胰液分泌的激素调节,利用了动物激素研究的注射法;虽然①④⑤都用了同位素标记法,但不同的是④和⑤都有对比的对象,④用18O分别标记H2O和CO2进行实验,对比得知光合作用产生的氧气来自水而不是CO2。⑤用32P和35S标记的T2噬菌体,分别侵染大肠杆菌,经搅拌离心可以进行对比,验证DNA是遗传物质。故选C。

7.答案:C

解析:2,4-D是一种人工合成的,具有与生长素类似效应的化学物质,属于植物生长调节剂,不是植物激素,植物体内能合成与2,4-D功能类似的植物激素,A正确;预实验设置的2,4-D浓度梯度较大,而正式实验设置的2,4-D浓度梯度较小,B正确;预实验需要设置空白对照组,但正式实验不需要设置空白对照组,C错误;利用沾蘸法处理插条时,所使用的2,4-D溶液的浓度较大,D正确。

8.答案:B

解析:本题考查单基因遗传病的遗传规律。调查该病的发病率应在自然人群中随机取样调查,而调查遗传病的遗传方式时应该在患者家系中调查,A正确。分析题表可知,该病为显性遗传病,可能是常染色体显性遗传病,也可能是伴X染色体显性遗传病,即使知道祖父正常也不能确定该病的遗传方式,B错误。若祖父患病,则该病为常染色体显性遗传病(相关基因用A、a表示),这个家系中除了该女孩的基因型及比例为AA:Aa=1:2,其余患者的基因型均为Aa,因此该家系中所有患者基因型相同的概率为2/3,C正确。若该病为常染色体显性遗传病,该患病女性的父母基因型均为Aa,他们再生一个正常孩子的概率为1/4;若该病为伴X染色体显性遗传病,则母亲为杂合子,他们再生一个正常孩子的概率也为1/4,D正确。

9.答案:ABD

解析:本题主要考查遗传学部分的实验。孟德尔在豌豆杂交实验的基础上提出了遗传因子的概念,并利用假说—演绎法解释了性状分离现象,A正确;萨顿用类比推理的方法提出了基因位于染色体上的假说,摩尔根用实验证明了基因位于染色体上,B正确;赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌实验证明DNA是遗传物质,而不能证明DNA是主要的遗传物质,其成功的关键是分别研究蛋白质与DNA的作用,C错误;沃森和克里克利用DNA衍射图谱推算出DNA分子的双螺旋结构模型,进而提出了DNA半保留复制的假说,D正确。

10.答案:BC

解析:探索2,4-D促进插条生根的最适浓度实验中,先进行预实验的目的是缩小浓度范围,减少浪费;DNA双螺旋结构的研究和某种群数量变化规律的研究均用到了模型建构法,前者构建的是物理模型,后者构建的是数学模型;用32P标记噬菌体侵染细菌实验中,正常操作下放射性主要集中在沉淀中,如果保温时间过长,细菌裂解死亡释放出子代噬菌体会使上清液有较强放射性;在观察植物细胞有丝分裂实验中,需要解离3~5分钟,解离的目的是使组织中的细胞相互分离开来,制片时压片是使细胞分散开。

11.答案:BCD

解析:本题考查酶、质壁分离、光合作用与细胞呼吸。在一定的温度范围内,随温度的升高,酶的催化活性逐渐增强,超过最适温度后,随温度的升高,酶的催化活性逐渐降低,故若x代表实验温度,y代表某种酶的催化活性,则该酶的最适温度接近乙,A项正确;若x代表含氧量,y代表苹果细胞呼吸总强度,则保鲜苹果时应选择呼吸总强度最低的氧浓度,B项不正确;若x代表层析后叶绿体色素与滤液细线间的距离,则甲、乙、丙、丁分别表示叶绿素b、叶绿素a、叶黄素和胡萝卜素,即y可代表各种色素的含量,C项不正确;植物细胞在发生质壁分离与复原过程中,细胞壁与原生质层间的距离越大,液泡不断失水,最后不变,其中液泡色素的浓度应该一直增加,最后保持不变,D项不正确。

12.答案:ABC

解析:D项,甲组右管液面不变,说明微生物不消耗氧气,即进行无氧呼吸,乙组下降,说明二氧化碳的释放量大于氧气的消耗量,因此微生物进行酒精发酵,不是乳酸发酵,故D项说法不正确。A项,甲组实验中NaOH的作用是吸收二氧化碳,有氧呼吸过程消耗氧气,产生的二氧化碳被NaOH吸收,甲组右管液面变化表示的是微生物呼吸氧气的消耗量,故A项说法正确。B项,乙组实验装置中无NaOH吸收二氧化碳,因此乙组右管液面变化表示的是微生物呼吸二氧化碳的释放量和氧气消耗量之间的差值,故B项说法正确。C项,甲组右管液面升高,说明细胞呼吸消耗氧气,进行有氧呼吸,乙组不变,说明二氧化碳的释放量等于氧气的消耗量,因此微生物只进行有氧呼吸或同时进行有氧呼吸和乳酸发酵,故C项说法正确。注意本题要选择的是说法不正确的选项,故本题正确答案为D。

13.答案:ABD

解析:该实验的目的是探究X对患Y疾病小鼠的影响,从实验操作的内容看,自变量为X的有无及其浓度,其中A、B、C三组属于实验组(均被X处理),D、E、F三组属于对照组(均没有被X处理),对照组中,D组为条件对照(处理因素为W),E组为条件对照(患Y疾病模型鼠,没有注射任何治疗药物),F组为空白对照(没有患Y疾病,也没有进行任何与Y疾病有关的处理)。由实验结果无法得出Z作为Y疾病诱导剂可特异性破坏某器官的结论,A错误;本实验中对照组是D组、E组和F组,B错误;从实验的C组和D组实验结果的对照,可以得出一定浓度的X可作为有效药代替W,C正确;该实验中的实验组仅有三组,三组中浓度为12mg/kg的X溶液对患Y疾病小鼠产生的效果与D组最接近,但不一定是最适宜的浓度,D错误。

14.答案:ACD

解析:H2O2在加热条件下更易分解,因此不适宜用于探究温度对酶活性的影响,甘蔗茎中蔗糖含量高,蔗糖不是还原糖,因此甘蔗茎的组织样液不适宜用于鉴别还原糖,A错误;分离叶绿体色素时,滤纸条上色素带较浅,可能是选择的材料是老叶,研磨的时候没有加SiO2使研磨不充分,无水乙醇添加较多,滤液细线画的次数过少等造成的,B正确;鉴别酒精用酸性条件下的重铬酸钾,溴麝香草酚蓝常用于鉴别CO2,C错误;制作完成的生态缸应放在室内通风良好的地方,避免阳光直射,D错误。

15.答案:(1)样方法;①分解者;②蚯蚓的活动可以疏松土壤,增加了土壤中的O2浓度,促进根的有氧呼吸(写出“增加土壤O2浓度”或“促进有氧呼吸”或“促进呼吸作用”即可)

(2)实验思路:取两支试管标为甲、乙,分别加入等量甲地、乙地土壤浸出液和(等量)纤维素粉,(培养一段时间后)用斐林试剂检测(比较两者颜色深浅);

结果及结论:若甲试管砖红色比乙试管深,则甲地土壤中微生物的分解能力较强;若甲试管砖红色比乙试管浅,则乙地土壤中微生物的分解能力较强;若甲试管砖红色与乙试管相同,则两地土壤中微生物的分解能力无差异

解析:(1)土壤中蚯蚓的活动能力较弱、活动范围较小,常采用样方法调查其种群密度。蚯蚓能将有机物分解为无机物,属于生态系统组成成分中的分解者;蚯蚓的活动还能疏松土壤,增加土壤中的O2浓度,促进根的有氧呼吸,有利于根对无机盐离子的吸收。

(2)要比较甲地和乙地土壤中微生物的分解能力的强弱,可采用对比实验法。取两支试管标为甲、乙,向两支试管中分别加入等量甲地、乙地土壤浸出液和(等量)纤维素粉,(培养一段时间后)用斐林试剂检测(比较两者颜色深浅)试管中砖红色越深,说明其添加的土壤中微生物的分解能力越强。由于实验结果未知,可预测两支试管中砖红色的深浅,并得出结论:若甲试管砖红色比乙试管深,则甲地土壤中微生物的分解能力较强;若甲试管砖红色比乙试管浅,则乙地土壤中微生物的分解能力较强;若甲试管砖红色与乙试管相同,则两地土壤中微生物的分解能力无差异。

同课章节目录