1.1《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》课件(46张PPT)2021-2022学年统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 1.1《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》课件(46张PPT)2021-2022学年统编版高中语文必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 767.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-02 10:59:33 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

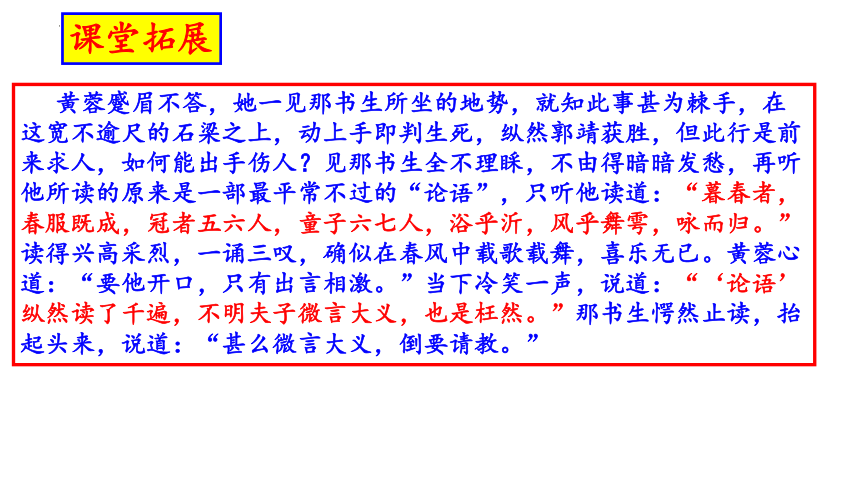

黄蓉蹙眉不答,她一见那书生所坐的地势,就知此事甚为棘手,在这宽不逾尺的石梁之上,动上手即判生死,纵然郭靖获胜,但此行是前来求人,如何能出手伤人?见那书生全不理睬,不由得暗暗发愁,再听他所读的原来是一部最平常不过的“论语”,只听他读道:“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”读得兴高采烈,一诵三叹,确似在春风中载歌载舞,喜乐无已。黄蓉心道:“要他开口,只有出言相激。”当下冷笑一声,说道:“‘论语’纵然读了千遍,不明夫子微言大义,也是枉然。”那书生愕然止读,抬起头来,说道:“甚么微言大义,倒要请教。”

课堂拓展

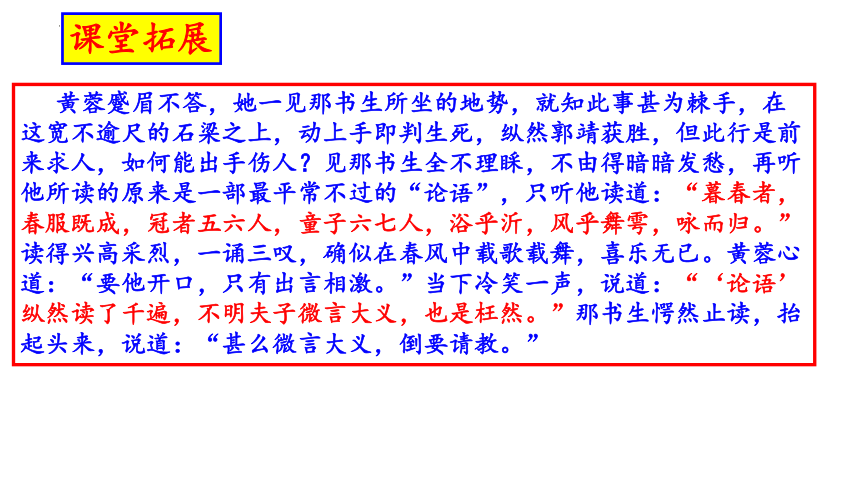

黄蓉打量那书生,见他四十来岁年纪,头戴逍遥巾,手挥折叠扇,颏下一丛漆黑的长须,确是个饱学宿儒模样,于是冷笑道:“阁下可知孔门弟子,共有几人?”那书生笑道:“这有何难?孔门弟子三千,达者七十二人。”黄蓉问道:“七十二人中有老有少,你可知其中冠者几人,少年几人?”那书生愕然道:“‘论语’中未曾说起,经传中亦无记载。”黄蓉道:“我说你不明经书上的微言大义,岂难道说错了?刚才我明明听你读道:冠者五六人,童子六七人。五六得三十,成年的是三十人,六七四十二,少年是四十二人。两者相加,不多不少是七十二人。瞧你这般学而不思,嘿,殆哉,殆哉!”那书生听她这般牵强附会的胡解经书,不禁哑然失笑,可是心中也暗服她的聪明机智,笑道:“小姑娘果然满腹诗书,佩服佩服。你们要见家师,为着何事?”—出自《射雕英雄传》

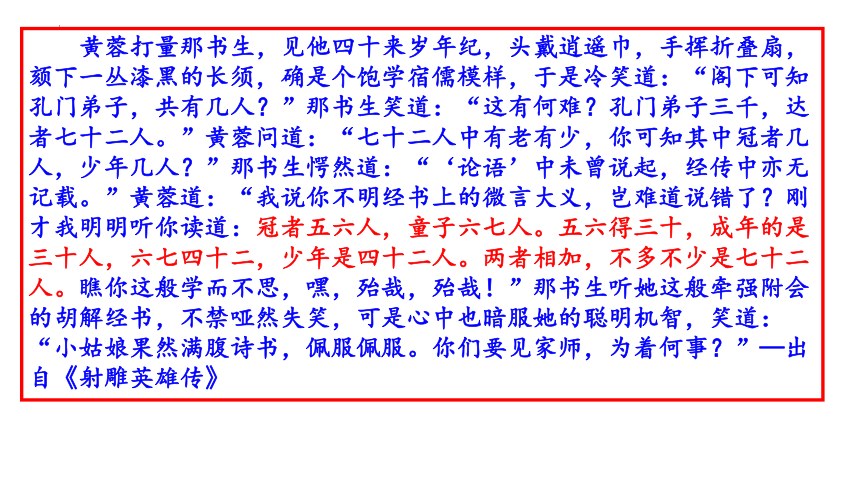

“发愤忘食,乐以忘忧。”

“三人行,必有我师焉。”

“三月不知肉味。”

“不愤不启,不悱不发。”

“是可忍,孰不可忍?”

“知其不可为而为之。”

“君子坦荡荡,小人长戚戚。”

“己所不欲,勿施于人。”

“凡事预则立,不预则废。”

论语中的名言

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

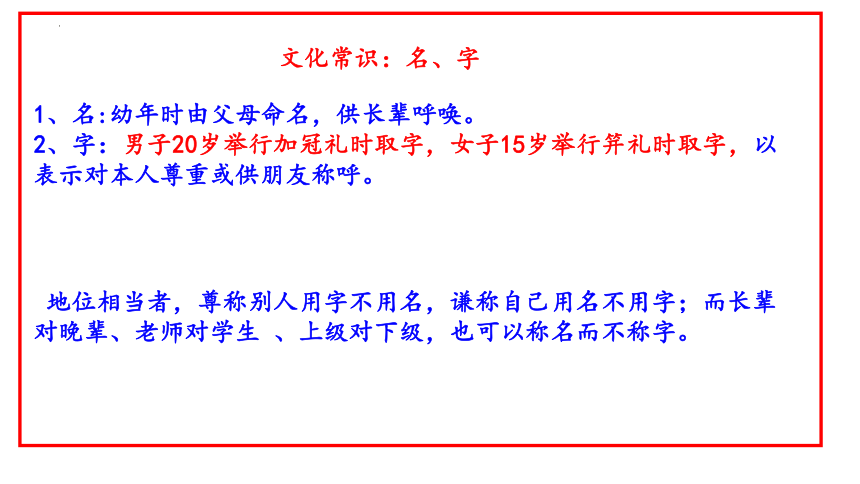

1、名:幼年时由父母命名,供长辈呼唤。

2、字:男子20岁举行加冠礼时取字,女子15岁举行笄礼时取字,以表示对本人尊重或供朋友称呼。

地位相当者,尊称别人用字不用名,谦称自己用名不用字;而长辈对晚辈、老师对学生 、上级对下级,也可以称名而不称字。

文化常识:名、字

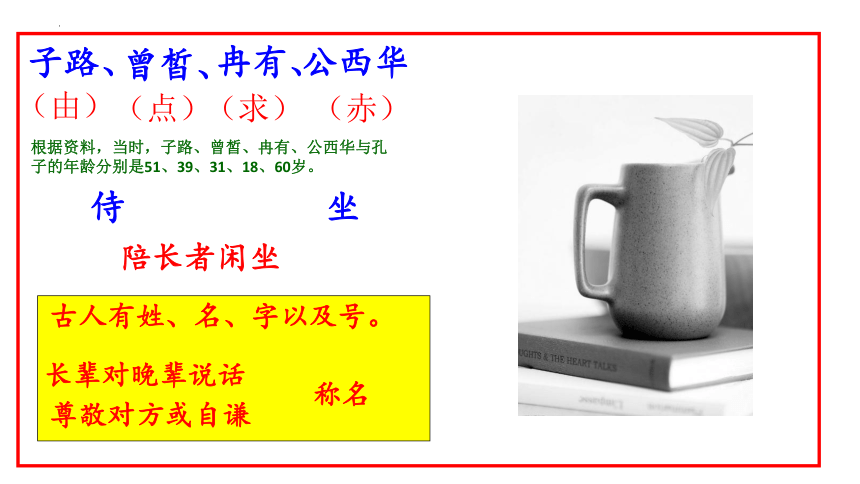

子路、

侍 坐

(由)

(点)

(求)

(赤)

陪长者闲坐

古人有姓、名、字以及号。

长辈对晚辈说话

尊敬对方或自谦

称名

冉有、

曾皙、

公西华

根据资料,当时,子路、曾皙、冉有、公西华与孔子的年龄分别是51、39、31、18、60岁。

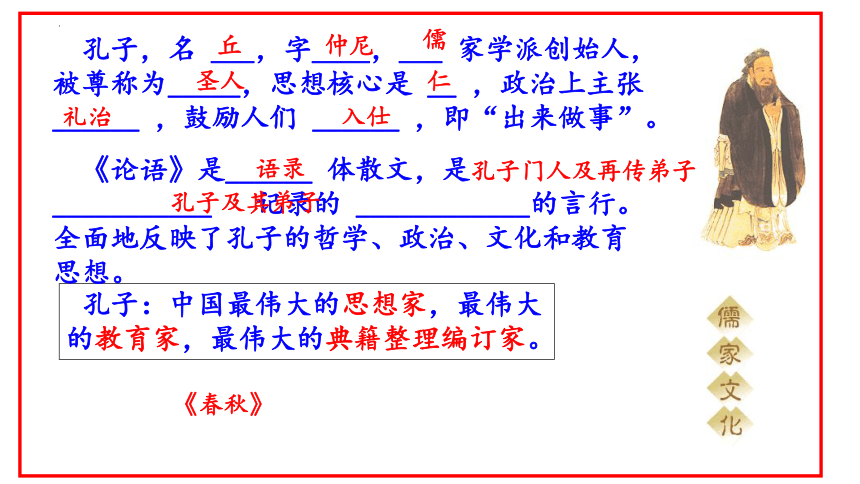

孔子:中国最伟大的思想家,最伟大的教育家,最伟大的典籍整理编订家。

孔子,名 ___,字____,___ 家学派创始人,被尊称为_____,思想核心是 __ ,政治上主张______ ,鼓励人们 ______ ,即“出来做事”。

《论语》是______ 体散文,是 ___________ 记录的 ____________的言行。全面地反映了孔子的哲学、政治、文化和教育思想。

丘

仲尼

儒

圣人

仁

礼治

入仕

语录

孔子门人及再传弟子

孔子及其弟子

《春秋》

一部语录体的散文集,是孔子的门人和再传弟子所辑录的孔子的言行录,全面反映了孔子的哲学、政治、文化和教育思想,是关于儒家思想的重要著作。

宋儒把《论语》《大学》《中庸》和《孟子》全称为“四书”。

思想宝库

读准字音,注意断句。

读出人物语气情感。

声音洪亮,整齐划一。

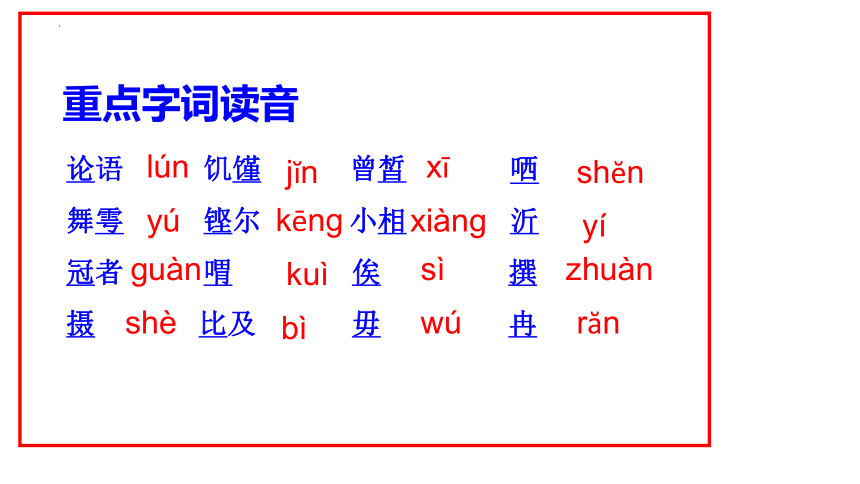

重点字词读音

论语 饥馑 曾皙 哂

舞雩 铿尔 小相 沂

冠者 喟 俟 撰

摄 比及 毋 冉

lún

j n

xī

sh n

yú

kēng

xiàng

yí

guàn

kuì

sì

zhuàn

shè

bì

wú

r n

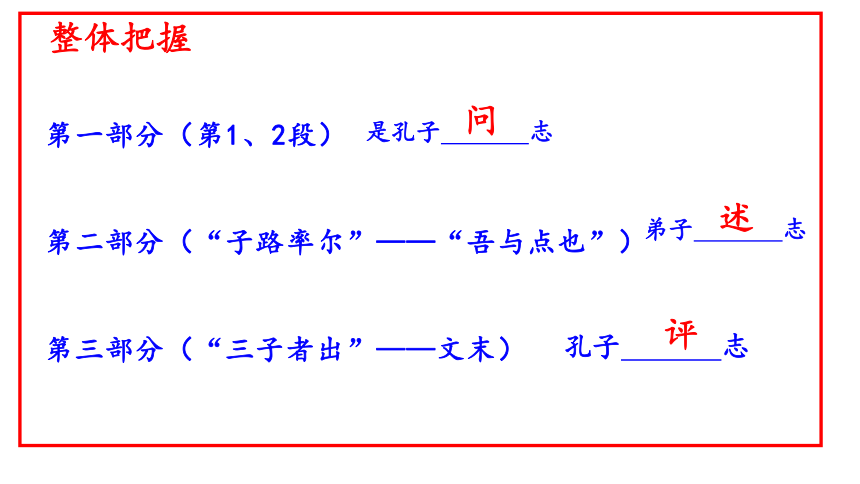

整体把握

述

评

第一部分(第1、2段)

第二部分(“子路率尔”——“吾与点也”)

第三部分(“三子者出”——文末)

是孔子 志

弟子 志

孔子 志

问

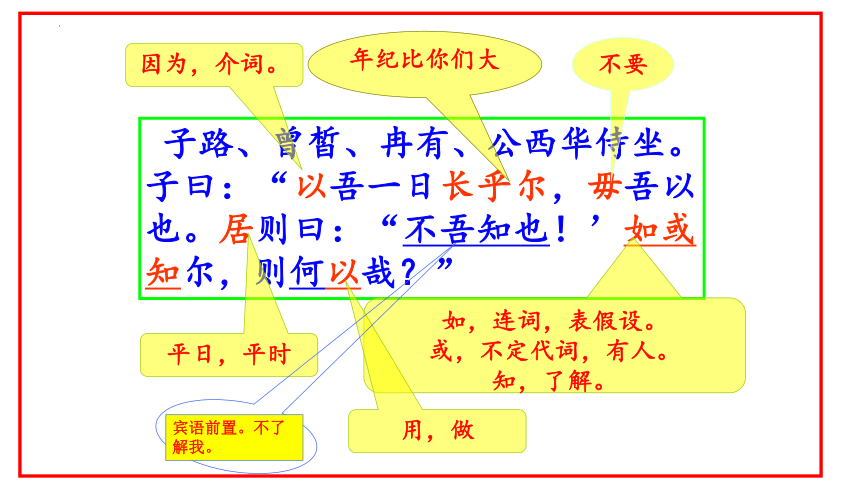

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐。子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:“不吾知也!’如或知尔,则何以哉?”

因为,介词。

年纪比你们大

不要

如,连词,表假设。

或,不定代词,有人。

知,了解。

用,做

平日,平时

宾语前置。不了解我。

子路率尔而对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”

夫子哂之。

急遽而不加考虑的样子,

比( bì)等到

合乎礼义的行事准则

微笑

五谷不熟曰饥,

蔬菜不熟曰馑。

指军队

夹

春秋时一辆兵车,配甲士三人,步卒七十二人。

治理一个受大国侵略而且遭受饥荒的千乘之国,并保证三年内使人民勇于作战并懂得义理。

子路(仲由)

有抱负,自信,

却失之鲁莽、轻率。

志:

性格:

侧重强国

“求!尔何如?”

对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

方圆,纵横

或者

动词,治理。

等到

使动用法,使……足。

至于

等待

治理一个小国,三年内使人民富足。至于礼乐教化,还难办到。

冉有(求)

谨慎小心,谦虚退让

志:

性格:

侧重富民

“赤!尔何如?”

对曰:“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

或者

端,穿礼服 章甫,戴礼帽

名作动

主持赞礼和司仪的小官

诸侯不在规定时间朝见天子曰会;诸侯一起朝见天子曰同。

能在诸侯举行祭祀或会盟时担任一个“小相”。

公西华(赤)

谦恭有礼,

娴于辞令。

志:

性格:

侧重以礼治邦

子路:

侧重强国

冉有:

侧重富民

公西华:

侧重以礼治邦

但都愿意在仕途上创一番事业. 都是参加政治。

志向虽各有侧重,

小结1

“点!尔何如?”

鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作。对曰:“异乎三子者之撰。”

子曰:“何伤乎?亦各言其志也。”

曰:“莫春者,春服既成。冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

同“稀”稀疏,

铿的一声

起身站起来,

放下

同“暮”

何妨

才能,此指为政的才能。

介宾短语后置

介宾短语后置

风,动词,吹风。

暮春时节,脱下冬衣,穿上春衣,和五六个20岁的成年人,带着六、七个少年,在沂水边洗洗澡,在舞雩台上吹吹风,一路唱着歌回来。

曾皙(点)

逍遥洒脱

从容淡定

志:

性格:

春游图

小结:先贤述志

人物 述志 志 性格 描写方法

子路

冉有

公西华

曾晳

小结:先贤述志

人物 述志 志 性格 描写方法

子路

冉有

公西华

曾晳

治理一个受大国侵略而且遭受饥荒的千乘之国,并保证三年内使人民勇于作战并懂得道理。

治理一个小国,三年内使人民富足。至于礼乐教化,还难办到。

能在诸侯举行祭祀或会盟时担任一个“小相”。

暮春时节,脱下冬衣,穿上春衣,和五六个20岁左右的成年人,带着六、七个少年,在沂水边洗洗澡,在舞雩台上吹吹风,一路唱着歌回来。

有抱负,自信,

却较鲁莽、轻率

谦虚谨慎

有分寸

谦恭有礼

委婉曲致

娴于辞令

淡泊功名

洒脱高雅

从容豁达

神态

语言

语言

语言

动作语言

强国

富民

知礼

幸福

夫子喟然叹曰:“吾与点也!”

三子者出,曾皙后。曾皙曰:“夫三子者之言何如?”

子曰:“亦各言其志也已矣。”

曰:“夫子何哂由也?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。唯求则非邦也与?安见方六七十,如五六十而非邦也者?唯赤则非邦也与?宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

叹息的样子

罢了

用

赞成

谦让

落在后面

同“欤:

孔 子

曾皙

子路

冉有

公西华

(仲由)

(点)

(求)

(赤)

哂

与

叹

惜

礼

高考链接(北京卷2015年高考试题) 根据要求,完成第15题。(共6分)

15.《论语·侍坐》篇,子路、曾皙、冉有、公西华分别讲述了自己的志向,孔子对子路的话不以为然。篇末是曾皙与孔子师生二人的对话,这一对话存在两种不同的标点,其中一种标点如下。

曰:“夫子何哂由也?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。唯求则非邦也与?安见方六七十如五六十而非邦也者?唯赤则非邦也与 宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

另一种标点如下。

曰:“夫子何哂由也?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。”

( )“唯求则非邦也与?”

( )“安见方六七十如五六十而非邦也者 ”

( )“唯赤则非邦也与?”

( )“宗庙会同,非诸侯而何 赤也为之小,孰能为之大?”

①请在括号内写出本句的说话人(1分)

【参考答案】

曾皙 孔子 曾皙孔子

【解析】一问一答,只要把握孔子的观点,和二人师生的关系就能推断出来。

②不同的标点源于对文本不同的解读,请简要说明第二种解读与第一种的不同之处。有人认为第二种解读优于第一种,你赞成哪一种?请说明理由。(5分)

【解析】不同之处在于:第一种标点,是孔子在回答了曾皙的问题之后,又自问自答;第二种标点,是曾皙和孔子两人一问一答。同学们可以赞同任意一种,说明理由。

示例一:赞同第一种解读。理由是,孔子的关注点在于“为国”是否“以礼”、是否谦虚,所以他用一连串的反问句,强调赤和求同样也是为政但是却表现得谦虚,反衬子路不够谦虚。孔子细致地回答了曾皙的提问,循循善诱,诲人不倦。

示例二:赞同第二种解读。理由是,这一解读与前文四人各言其志衔接紧密,生动地再现了师生间的对话过程和各自不同的关注点。曾皙一再追问,孔子耐心作答,表现了融洽和谐的师生关系。这一解读文气更顺。

为何“哂”由

赞赏坦率发言,委婉批评

非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

——《论语·颜渊》

为何“与”点?

以礼治国

1描绘的是一个太平盛世景象,社会安定,天下太平,经济稳定,每人都享受真善美生活的一个大同世界,这是孔子毕生追求的和谐社会。

2晚年不想做官,逍遥生活避世之心。

孔子的“礼”

孔子主张礼治,反对法治。他的这个礼的意思很宽泛,既指礼节仪式,更包括政治制度、道德规范等。关于礼,孔子说得很多。孔子要人们合乎礼,核心是当时社会的等级制度。

名不正则言不顺,言不顺则事不成,事不成则礼乐不兴,礼乐不兴则刑罚不中,刑罚不中则民无所措手足。(《论语·子路》)

译文:如果名分不正,说话就不顺当;说话不顺当,事情就办不成功,事情办不成功,礼乐就复兴不起来;礼乐复兴不起来,刑罚就不会恰当;刑罚不恰当,百姓就不知该如何做。

尝独立,鲤趋而过庭。曰:“学诗乎?”对曰:“未也。”“不学诗,无以言。”鲤退而学诗。他日,又独立,鲤趋而过庭。曰:“学礼乎?”对曰∶“未也。”“不学礼,无以立。”鲤退而学礼。(《论语·季氏》)

译文:父亲曾独自站在庭院中,我细步走过庭院。他问我:“读了《诗》吗?”我回答:“没有。”他说:“不读《诗》,没法讲话。”我下来就读《诗》。另一天,父亲又独自站在庭院中,我细步走过庭院。他问我:“学了‘礼’吗?”我回答:“没有。”他说:“不学‘礼’,没法立足。”我下来就学“礼”。

孔子的“礼”

齐景公问政于孔子。孔子对曰:君君,臣臣,父父,子子。”(《论语·颜渊》)

译文:齐景公向孔子询问政治。孔子回答说:国君是国君,臣下是臣下;父亲是父亲,儿子是儿子。(各自按应有之道去做,要符合礼的要求。)

孔子的“礼”

侍坐

孔子诱导言志:平等民主。

四子言志

子路:

可使有勇且知方也

----鲁莽直率,好胜自诩。

冉有:

可使足民。

----谨慎谦逊,言有分寸。

公西华:

愿学焉,愿为小相

----委婉谦恭,善于辞令。

曾皙:

暮春者“浴”“风”“咏”

----从容不迫,逍遥洒脱。

释“哂”由“与”点之因。

课堂小结

全文结构谨严,以“志”为焦点,以孔子为核心,由侍坐而问,由问而述,由述而评。

课文线索:问志——言志——评志

孔子的“志”是什么?

“宁为太平犬,莫作乱世民。”春秋之末,天下大乱,身为万世宗师,他不能不去思考百姓的疾苦。否则,他以“仁”为本的思想就无从得以体现。

而曾皙讲的这个境界,就应是社会安定、国家自主、经济稳定、天下太平,每个人都享受了真、善、美的人生,这就是孔子的自由民主—— 一个大同世界的理想。其实现在孔子看来,就是礼治。

深入分析

问题一

曾皙说他的才能“异乎三子者之撰”,那三子的才能必有相同之处,其相同之处体现在哪?

子路——“为国以礼,其言不让,是故哂之。”

冉有——“唯求则非邦也与?安见方六七十如五六十而非邦也者?”

公西华——“唯赤则非邦也与?宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

课下注:【撰】才能,指为政的才能

子路、冉有、公西华三子谈自己的理想时也有一些不同之处,不同之处体现在哪?

1.国家大小不同

子路:“千乘之国”

冉有:“方六七十,如五六十”

公西华:?

2.国家形势不同

子路:“摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑。”

冉有:?

公西华:?

3.对自我才能的评价不同

子路:“可使有勇,且知方也”

冉有:“可使足民”

公西华:“宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉”

孔门“四科十哲”

【11·3】

德行:颜渊,闵子骞,冉伯牛,仲弓。言语:宰我,子贡。政事:冉有,季路。文学:子游,子夏。(《论语·先进》)

【5·7】

孟武伯问:“子路仁乎 ’’子曰:“不知也。”又问。子曰:“由也,千乘之国,可使治其赋也,不知其仁也。”“求也何如?”子曰:“求也,千室之邑,百乘之家,可使为之宰也,不知其仁也。”“赤也何如 ”子曰:“赤也,束带立于朝,可使与宾客言也,不知其仁也。”(《论语·公冶长》)

4.说话态度不同

子路(率尔):“可使有勇,且知方也”

冉有:“可使足民。……如其礼乐,以俟君子”

公西华:“非曰能之,愿学焉” “愿为小相焉”

“其言不让”

(1)“可使有勇,且知方也。”

(2)“子路率尔而对曰……”

“侍于君子,不顾而对,非礼也。”

——《礼记·曲礼上篇》

礼义大道

问题二

孔子为什么会“与点”?

强兵(和平)

足民(富裕)

以礼治国(文明)

民生和乐(幸福)

子路

冉有

公西华

曾皙

终极理想

过程

、

途径

袁枚:(孔子之叹而与之)在曾点当声入心通,不违如愚,不当愈问愈远,且受嗔斥也。

张甄陶:曾皙在孔门中不过一狂士,孔子不应轻许引为同志,一可疑也。既许之矣,何不莞尔而笑,而乃喟然而叹二可疑也。果系夫子与之,何以后来又被训斥 三可疑也。而就「赤也为之小,孰能为之大」言之,可见三子之志,都是力所能担,也言恰如其分,一点也没夸张自己之才能抱负之处,又何来子路「为国以礼,其言不让」的问题呢。

四种观点

出世思想。夫子知济世无望,也发恬然退隐之思,所以他和“知时”的曾点产生共鸣,孔子“志在出世 ”。

入世思想。曾皙的回答表面上虽与政治为国无关,但所描述的正是“理想社会”的一个缩影,表示曾皙亦有欲实现大同社会的理想,孔子深表赞同,孔子“志在入世”。

伤心话。孔子口中虽说“吾与点也”,实质上是“对正处大有作为年龄的曾点,却不思为国为邦以酬知之伤心”,夫子所说是伤心话,不是赞同语。

礼乐理想。“春服”是春季做成“以供郊庙祭祀”用的“祭服”,“冠者”“童子”皆与祭祀之礼有关。“浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”,实乃礼乐之事。曾皙“鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作”,体现出礼乐修养,曾点讲出了“礼乐”之道。

问题三

孔子为什么“喟然叹曰”而不是“欣然叹曰”?

1.礼崩乐坏的社会现实与民生和乐的最高理想之间遥不可及;

2.道消世乱,四子常有“不吾知也”之叹,孔子感伤于其才未必能用、其志未必能遂;

3.天下无道,孔子身怀利器而不得用,“莫我知也夫”之寂寞、“道不行”之痛苦。

弟子述志

孔子评志

如或知尔 ,则何以哉

子路: 比及三年,可使有勇,

且知方也

冉有: 比及三年,可使足民。

如其礼乐,以俟君子。

公西华:宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相

曾皙:浴乎沂,风乎舞雩,咏而归

非诸侯而何焉

哂之(以其言不让)

唯求则非邦也与

吾与点也

孔子问志

板书设计

布置作业

有人把“春风沂水图”理解为一幅避世隐居的图卷。而孔子赞赏这样的图景,说明孔子对世道失望之后,也有隐居的想法。你赞同吗?根据补充的相关资料

延伸练习

示例:

孔子 :他没有什么万卷巨著,万余字的语录是他一生思想的浓缩;他没有什么惊天事迹,极平凡的言行却给后人树立了万世楷模。 九州四海因他而一统,寰球世界也必将因他而和谐; 华夏文明因他而灿烂,未来明天也必将因他而美好。

天不生仲尼,万古长如夜。

他,一个老人,高山仰止,景行行止。

请为孔子写一段颁奖词

黄蓉蹙眉不答,她一见那书生所坐的地势,就知此事甚为棘手,在这宽不逾尺的石梁之上,动上手即判生死,纵然郭靖获胜,但此行是前来求人,如何能出手伤人?见那书生全不理睬,不由得暗暗发愁,再听他所读的原来是一部最平常不过的“论语”,只听他读道:“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”读得兴高采烈,一诵三叹,确似在春风中载歌载舞,喜乐无已。黄蓉心道:“要他开口,只有出言相激。”当下冷笑一声,说道:“‘论语’纵然读了千遍,不明夫子微言大义,也是枉然。”那书生愕然止读,抬起头来,说道:“甚么微言大义,倒要请教。”

课堂拓展

黄蓉打量那书生,见他四十来岁年纪,头戴逍遥巾,手挥折叠扇,颏下一丛漆黑的长须,确是个饱学宿儒模样,于是冷笑道:“阁下可知孔门弟子,共有几人?”那书生笑道:“这有何难?孔门弟子三千,达者七十二人。”黄蓉问道:“七十二人中有老有少,你可知其中冠者几人,少年几人?”那书生愕然道:“‘论语’中未曾说起,经传中亦无记载。”黄蓉道:“我说你不明经书上的微言大义,岂难道说错了?刚才我明明听你读道:冠者五六人,童子六七人。五六得三十,成年的是三十人,六七四十二,少年是四十二人。两者相加,不多不少是七十二人。瞧你这般学而不思,嘿,殆哉,殆哉!”那书生听她这般牵强附会的胡解经书,不禁哑然失笑,可是心中也暗服她的聪明机智,笑道:“小姑娘果然满腹诗书,佩服佩服。你们要见家师,为着何事?”—出自《射雕英雄传》

“发愤忘食,乐以忘忧。”

“三人行,必有我师焉。”

“三月不知肉味。”

“不愤不启,不悱不发。”

“是可忍,孰不可忍?”

“知其不可为而为之。”

“君子坦荡荡,小人长戚戚。”

“己所不欲,勿施于人。”

“凡事预则立,不预则废。”

论语中的名言

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

1、名:幼年时由父母命名,供长辈呼唤。

2、字:男子20岁举行加冠礼时取字,女子15岁举行笄礼时取字,以表示对本人尊重或供朋友称呼。

地位相当者,尊称别人用字不用名,谦称自己用名不用字;而长辈对晚辈、老师对学生 、上级对下级,也可以称名而不称字。

文化常识:名、字

子路、

侍 坐

(由)

(点)

(求)

(赤)

陪长者闲坐

古人有姓、名、字以及号。

长辈对晚辈说话

尊敬对方或自谦

称名

冉有、

曾皙、

公西华

根据资料,当时,子路、曾皙、冉有、公西华与孔子的年龄分别是51、39、31、18、60岁。

孔子:中国最伟大的思想家,最伟大的教育家,最伟大的典籍整理编订家。

孔子,名 ___,字____,___ 家学派创始人,被尊称为_____,思想核心是 __ ,政治上主张______ ,鼓励人们 ______ ,即“出来做事”。

《论语》是______ 体散文,是 ___________ 记录的 ____________的言行。全面地反映了孔子的哲学、政治、文化和教育思想。

丘

仲尼

儒

圣人

仁

礼治

入仕

语录

孔子门人及再传弟子

孔子及其弟子

《春秋》

一部语录体的散文集,是孔子的门人和再传弟子所辑录的孔子的言行录,全面反映了孔子的哲学、政治、文化和教育思想,是关于儒家思想的重要著作。

宋儒把《论语》《大学》《中庸》和《孟子》全称为“四书”。

思想宝库

读准字音,注意断句。

读出人物语气情感。

声音洪亮,整齐划一。

重点字词读音

论语 饥馑 曾皙 哂

舞雩 铿尔 小相 沂

冠者 喟 俟 撰

摄 比及 毋 冉

lún

j n

xī

sh n

yú

kēng

xiàng

yí

guàn

kuì

sì

zhuàn

shè

bì

wú

r n

整体把握

述

评

第一部分(第1、2段)

第二部分(“子路率尔”——“吾与点也”)

第三部分(“三子者出”——文末)

是孔子 志

弟子 志

孔子 志

问

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐。子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:“不吾知也!’如或知尔,则何以哉?”

因为,介词。

年纪比你们大

不要

如,连词,表假设。

或,不定代词,有人。

知,了解。

用,做

平日,平时

宾语前置。不了解我。

子路率尔而对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”

夫子哂之。

急遽而不加考虑的样子,

比( bì)等到

合乎礼义的行事准则

微笑

五谷不熟曰饥,

蔬菜不熟曰馑。

指军队

夹

春秋时一辆兵车,配甲士三人,步卒七十二人。

治理一个受大国侵略而且遭受饥荒的千乘之国,并保证三年内使人民勇于作战并懂得义理。

子路(仲由)

有抱负,自信,

却失之鲁莽、轻率。

志:

性格:

侧重强国

“求!尔何如?”

对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

方圆,纵横

或者

动词,治理。

等到

使动用法,使……足。

至于

等待

治理一个小国,三年内使人民富足。至于礼乐教化,还难办到。

冉有(求)

谨慎小心,谦虚退让

志:

性格:

侧重富民

“赤!尔何如?”

对曰:“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

或者

端,穿礼服 章甫,戴礼帽

名作动

主持赞礼和司仪的小官

诸侯不在规定时间朝见天子曰会;诸侯一起朝见天子曰同。

能在诸侯举行祭祀或会盟时担任一个“小相”。

公西华(赤)

谦恭有礼,

娴于辞令。

志:

性格:

侧重以礼治邦

子路:

侧重强国

冉有:

侧重富民

公西华:

侧重以礼治邦

但都愿意在仕途上创一番事业. 都是参加政治。

志向虽各有侧重,

小结1

“点!尔何如?”

鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作。对曰:“异乎三子者之撰。”

子曰:“何伤乎?亦各言其志也。”

曰:“莫春者,春服既成。冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”

同“稀”稀疏,

铿的一声

起身站起来,

放下

同“暮”

何妨

才能,此指为政的才能。

介宾短语后置

介宾短语后置

风,动词,吹风。

暮春时节,脱下冬衣,穿上春衣,和五六个20岁的成年人,带着六、七个少年,在沂水边洗洗澡,在舞雩台上吹吹风,一路唱着歌回来。

曾皙(点)

逍遥洒脱

从容淡定

志:

性格:

春游图

小结:先贤述志

人物 述志 志 性格 描写方法

子路

冉有

公西华

曾晳

小结:先贤述志

人物 述志 志 性格 描写方法

子路

冉有

公西华

曾晳

治理一个受大国侵略而且遭受饥荒的千乘之国,并保证三年内使人民勇于作战并懂得道理。

治理一个小国,三年内使人民富足。至于礼乐教化,还难办到。

能在诸侯举行祭祀或会盟时担任一个“小相”。

暮春时节,脱下冬衣,穿上春衣,和五六个20岁左右的成年人,带着六、七个少年,在沂水边洗洗澡,在舞雩台上吹吹风,一路唱着歌回来。

有抱负,自信,

却较鲁莽、轻率

谦虚谨慎

有分寸

谦恭有礼

委婉曲致

娴于辞令

淡泊功名

洒脱高雅

从容豁达

神态

语言

语言

语言

动作语言

强国

富民

知礼

幸福

夫子喟然叹曰:“吾与点也!”

三子者出,曾皙后。曾皙曰:“夫三子者之言何如?”

子曰:“亦各言其志也已矣。”

曰:“夫子何哂由也?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。唯求则非邦也与?安见方六七十,如五六十而非邦也者?唯赤则非邦也与?宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

叹息的样子

罢了

用

赞成

谦让

落在后面

同“欤:

孔 子

曾皙

子路

冉有

公西华

(仲由)

(点)

(求)

(赤)

哂

与

叹

惜

礼

高考链接(北京卷2015年高考试题) 根据要求,完成第15题。(共6分)

15.《论语·侍坐》篇,子路、曾皙、冉有、公西华分别讲述了自己的志向,孔子对子路的话不以为然。篇末是曾皙与孔子师生二人的对话,这一对话存在两种不同的标点,其中一种标点如下。

曰:“夫子何哂由也?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。唯求则非邦也与?安见方六七十如五六十而非邦也者?唯赤则非邦也与 宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

另一种标点如下。

曰:“夫子何哂由也?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。”

( )“唯求则非邦也与?”

( )“安见方六七十如五六十而非邦也者 ”

( )“唯赤则非邦也与?”

( )“宗庙会同,非诸侯而何 赤也为之小,孰能为之大?”

①请在括号内写出本句的说话人(1分)

【参考答案】

曾皙 孔子 曾皙孔子

【解析】一问一答,只要把握孔子的观点,和二人师生的关系就能推断出来。

②不同的标点源于对文本不同的解读,请简要说明第二种解读与第一种的不同之处。有人认为第二种解读优于第一种,你赞成哪一种?请说明理由。(5分)

【解析】不同之处在于:第一种标点,是孔子在回答了曾皙的问题之后,又自问自答;第二种标点,是曾皙和孔子两人一问一答。同学们可以赞同任意一种,说明理由。

示例一:赞同第一种解读。理由是,孔子的关注点在于“为国”是否“以礼”、是否谦虚,所以他用一连串的反问句,强调赤和求同样也是为政但是却表现得谦虚,反衬子路不够谦虚。孔子细致地回答了曾皙的提问,循循善诱,诲人不倦。

示例二:赞同第二种解读。理由是,这一解读与前文四人各言其志衔接紧密,生动地再现了师生间的对话过程和各自不同的关注点。曾皙一再追问,孔子耐心作答,表现了融洽和谐的师生关系。这一解读文气更顺。

为何“哂”由

赞赏坦率发言,委婉批评

非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

——《论语·颜渊》

为何“与”点?

以礼治国

1描绘的是一个太平盛世景象,社会安定,天下太平,经济稳定,每人都享受真善美生活的一个大同世界,这是孔子毕生追求的和谐社会。

2晚年不想做官,逍遥生活避世之心。

孔子的“礼”

孔子主张礼治,反对法治。他的这个礼的意思很宽泛,既指礼节仪式,更包括政治制度、道德规范等。关于礼,孔子说得很多。孔子要人们合乎礼,核心是当时社会的等级制度。

名不正则言不顺,言不顺则事不成,事不成则礼乐不兴,礼乐不兴则刑罚不中,刑罚不中则民无所措手足。(《论语·子路》)

译文:如果名分不正,说话就不顺当;说话不顺当,事情就办不成功,事情办不成功,礼乐就复兴不起来;礼乐复兴不起来,刑罚就不会恰当;刑罚不恰当,百姓就不知该如何做。

尝独立,鲤趋而过庭。曰:“学诗乎?”对曰:“未也。”“不学诗,无以言。”鲤退而学诗。他日,又独立,鲤趋而过庭。曰:“学礼乎?”对曰∶“未也。”“不学礼,无以立。”鲤退而学礼。(《论语·季氏》)

译文:父亲曾独自站在庭院中,我细步走过庭院。他问我:“读了《诗》吗?”我回答:“没有。”他说:“不读《诗》,没法讲话。”我下来就读《诗》。另一天,父亲又独自站在庭院中,我细步走过庭院。他问我:“学了‘礼’吗?”我回答:“没有。”他说:“不学‘礼’,没法立足。”我下来就学“礼”。

孔子的“礼”

齐景公问政于孔子。孔子对曰:君君,臣臣,父父,子子。”(《论语·颜渊》)

译文:齐景公向孔子询问政治。孔子回答说:国君是国君,臣下是臣下;父亲是父亲,儿子是儿子。(各自按应有之道去做,要符合礼的要求。)

孔子的“礼”

侍坐

孔子诱导言志:平等民主。

四子言志

子路:

可使有勇且知方也

----鲁莽直率,好胜自诩。

冉有:

可使足民。

----谨慎谦逊,言有分寸。

公西华:

愿学焉,愿为小相

----委婉谦恭,善于辞令。

曾皙:

暮春者“浴”“风”“咏”

----从容不迫,逍遥洒脱。

释“哂”由“与”点之因。

课堂小结

全文结构谨严,以“志”为焦点,以孔子为核心,由侍坐而问,由问而述,由述而评。

课文线索:问志——言志——评志

孔子的“志”是什么?

“宁为太平犬,莫作乱世民。”春秋之末,天下大乱,身为万世宗师,他不能不去思考百姓的疾苦。否则,他以“仁”为本的思想就无从得以体现。

而曾皙讲的这个境界,就应是社会安定、国家自主、经济稳定、天下太平,每个人都享受了真、善、美的人生,这就是孔子的自由民主—— 一个大同世界的理想。其实现在孔子看来,就是礼治。

深入分析

问题一

曾皙说他的才能“异乎三子者之撰”,那三子的才能必有相同之处,其相同之处体现在哪?

子路——“为国以礼,其言不让,是故哂之。”

冉有——“唯求则非邦也与?安见方六七十如五六十而非邦也者?”

公西华——“唯赤则非邦也与?宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

课下注:【撰】才能,指为政的才能

子路、冉有、公西华三子谈自己的理想时也有一些不同之处,不同之处体现在哪?

1.国家大小不同

子路:“千乘之国”

冉有:“方六七十,如五六十”

公西华:?

2.国家形势不同

子路:“摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑。”

冉有:?

公西华:?

3.对自我才能的评价不同

子路:“可使有勇,且知方也”

冉有:“可使足民”

公西华:“宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉”

孔门“四科十哲”

【11·3】

德行:颜渊,闵子骞,冉伯牛,仲弓。言语:宰我,子贡。政事:冉有,季路。文学:子游,子夏。(《论语·先进》)

【5·7】

孟武伯问:“子路仁乎 ’’子曰:“不知也。”又问。子曰:“由也,千乘之国,可使治其赋也,不知其仁也。”“求也何如?”子曰:“求也,千室之邑,百乘之家,可使为之宰也,不知其仁也。”“赤也何如 ”子曰:“赤也,束带立于朝,可使与宾客言也,不知其仁也。”(《论语·公冶长》)

4.说话态度不同

子路(率尔):“可使有勇,且知方也”

冉有:“可使足民。……如其礼乐,以俟君子”

公西华:“非曰能之,愿学焉” “愿为小相焉”

“其言不让”

(1)“可使有勇,且知方也。”

(2)“子路率尔而对曰……”

“侍于君子,不顾而对,非礼也。”

——《礼记·曲礼上篇》

礼义大道

问题二

孔子为什么会“与点”?

强兵(和平)

足民(富裕)

以礼治国(文明)

民生和乐(幸福)

子路

冉有

公西华

曾皙

终极理想

过程

、

途径

袁枚:(孔子之叹而与之)在曾点当声入心通,不违如愚,不当愈问愈远,且受嗔斥也。

张甄陶:曾皙在孔门中不过一狂士,孔子不应轻许引为同志,一可疑也。既许之矣,何不莞尔而笑,而乃喟然而叹二可疑也。果系夫子与之,何以后来又被训斥 三可疑也。而就「赤也为之小,孰能为之大」言之,可见三子之志,都是力所能担,也言恰如其分,一点也没夸张自己之才能抱负之处,又何来子路「为国以礼,其言不让」的问题呢。

四种观点

出世思想。夫子知济世无望,也发恬然退隐之思,所以他和“知时”的曾点产生共鸣,孔子“志在出世 ”。

入世思想。曾皙的回答表面上虽与政治为国无关,但所描述的正是“理想社会”的一个缩影,表示曾皙亦有欲实现大同社会的理想,孔子深表赞同,孔子“志在入世”。

伤心话。孔子口中虽说“吾与点也”,实质上是“对正处大有作为年龄的曾点,却不思为国为邦以酬知之伤心”,夫子所说是伤心话,不是赞同语。

礼乐理想。“春服”是春季做成“以供郊庙祭祀”用的“祭服”,“冠者”“童子”皆与祭祀之礼有关。“浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”,实乃礼乐之事。曾皙“鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作”,体现出礼乐修养,曾点讲出了“礼乐”之道。

问题三

孔子为什么“喟然叹曰”而不是“欣然叹曰”?

1.礼崩乐坏的社会现实与民生和乐的最高理想之间遥不可及;

2.道消世乱,四子常有“不吾知也”之叹,孔子感伤于其才未必能用、其志未必能遂;

3.天下无道,孔子身怀利器而不得用,“莫我知也夫”之寂寞、“道不行”之痛苦。

弟子述志

孔子评志

如或知尔 ,则何以哉

子路: 比及三年,可使有勇,

且知方也

冉有: 比及三年,可使足民。

如其礼乐,以俟君子。

公西华:宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相

曾皙:浴乎沂,风乎舞雩,咏而归

非诸侯而何焉

哂之(以其言不让)

唯求则非邦也与

吾与点也

孔子问志

板书设计

布置作业

有人把“春风沂水图”理解为一幅避世隐居的图卷。而孔子赞赏这样的图景,说明孔子对世道失望之后,也有隐居的想法。你赞同吗?根据补充的相关资料

延伸练习

示例:

孔子 :他没有什么万卷巨著,万余字的语录是他一生思想的浓缩;他没有什么惊天事迹,极平凡的言行却给后人树立了万世楷模。 九州四海因他而一统,寰球世界也必将因他而和谐; 华夏文明因他而灿烂,未来明天也必将因他而美好。

天不生仲尼,万古长如夜。

他,一个老人,高山仰止,景行行止。

请为孔子写一段颁奖词

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])