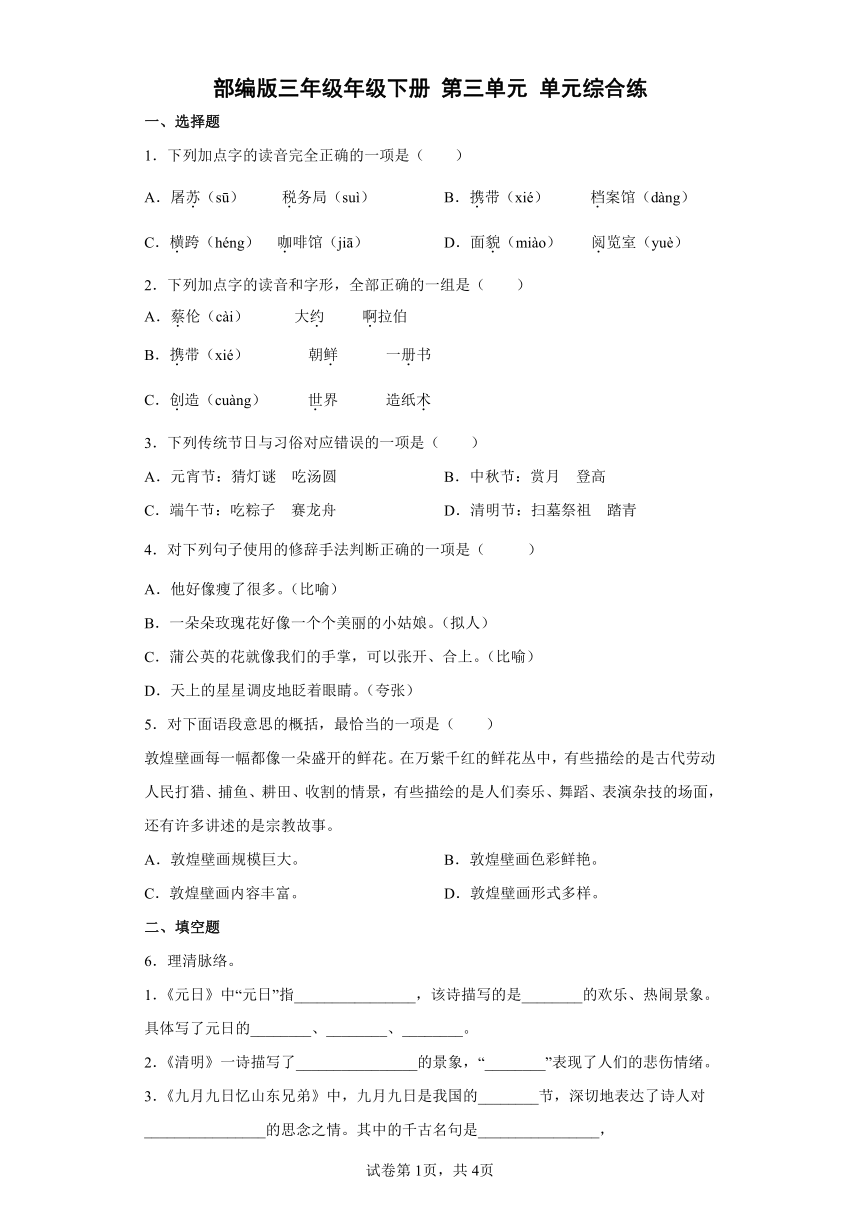

部编版三年级语文下册第三单元单元综合练(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 部编版三年级语文下册第三单元单元综合练(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 27.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-02 10:33:48 | ||

图片预览

文档简介

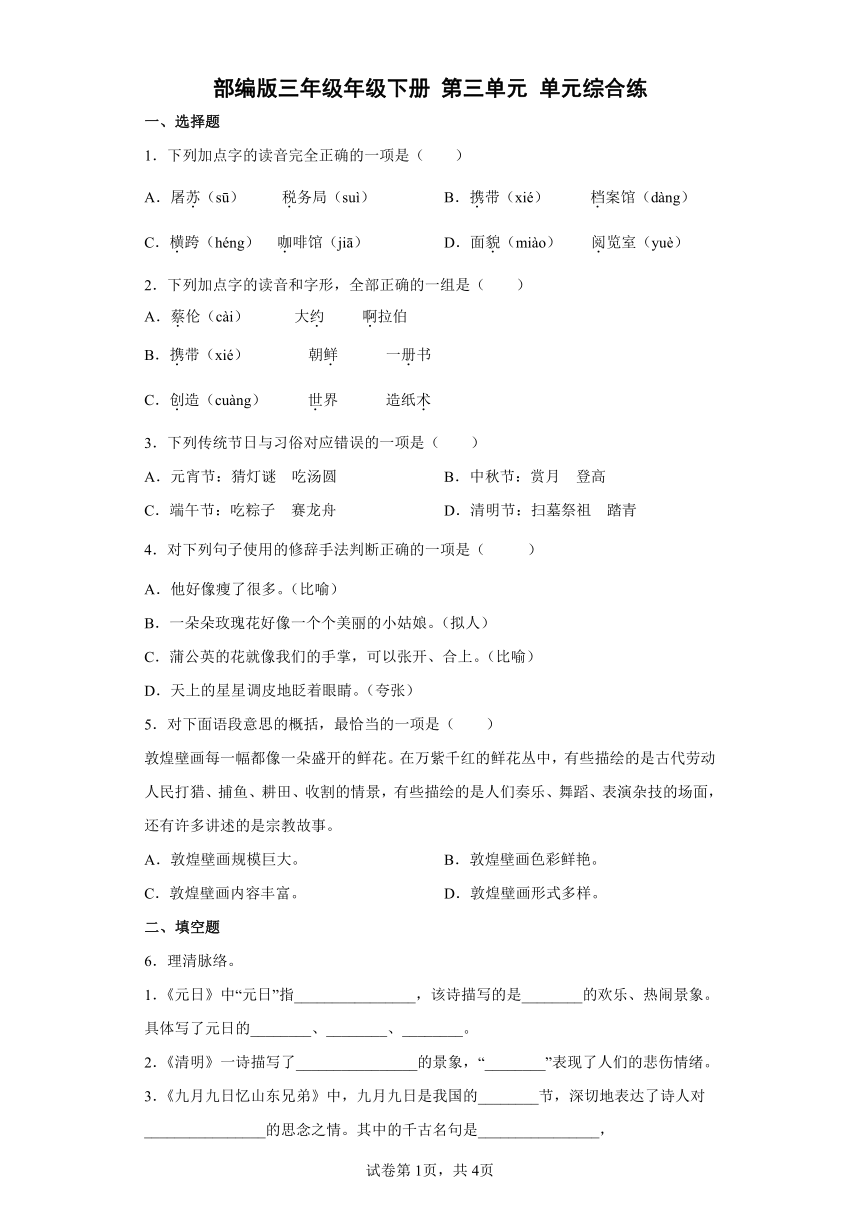

部编版三年级年级下册 第三单元 单元综合练

一、选择题

1.下列加点字的读音完全正确的一项是( )

A.屠苏(sū) 税务局(suì) B.携带(xié) 档案馆(dàng)

C.横跨(héng) 咖啡馆(jiā) D.面貌(miào) 阅览室(yuè)

2.下列加点字的读音和字形,全部正确的一组是( )

A.蔡伦(cài) 大约 啊拉伯

B.携带(xié) 朝鲜 一册书

C.创造(cuàng) 世界 造纸术

3.下列传统节日与习俗对应错误的一项是( )

A.元宵节:猜灯谜 吃汤圆 B.中秋节:赏月 登高

C.端午节:吃粽子 赛龙舟 D.清明节:扫墓祭祖 踏青

4.对下列句子使用的修辞手法判断正确的一项是( )

A.他好像瘦了很多。(比喻)

B.一朵朵玫瑰花好像一个个美丽的小姑娘。(拟人)

C.蒲公英的花就像我们的手掌,可以张开、合上。(比喻)

D.天上的星星调皮地眨着眼睛。(夸张)

5.对下面语段意思的概括,最恰当的一项是( )

敦煌壁画每一幅都像一朵盛开的鲜花。在万紫千红的鲜花丛中,有些描绘的是古代劳动人民打猎、捕鱼、耕田、收割的情景,有些描绘的是人们奏乐、舞蹈、表演杂技的场面,还有许多讲述的是宗教故事。

A.敦煌壁画规模巨大。 B.敦煌壁画色彩鲜艳。

C.敦煌壁画内容丰富。 D.敦煌壁画形式多样。

二、填空题

6.理清脉络。

1.《元日》中“元日”指________________,该诗描写的是________的欢乐、热闹景象。具体写了元日的________、________、________。

2.《清明》一诗描写了________________的景象,“________”表现了人们的悲伤情绪。

3.《九月九日忆山东兄弟》中,九月九日是我国的________节,深切地表达了诗人对________________的思念之情。其中的千古名句是________________,________________。

7.先补充四字词,然后按要求填空

(举)世闻名 学富五( ) 头头是( ) 双龙戏( )

( )然无恙 形态各( ) 名( )中外 车水马( )

1.请写两个“AABC”式的词语_____、_____、

2.“举世闻名”的“举”意思是____,再写一个有“举”的四字词:____

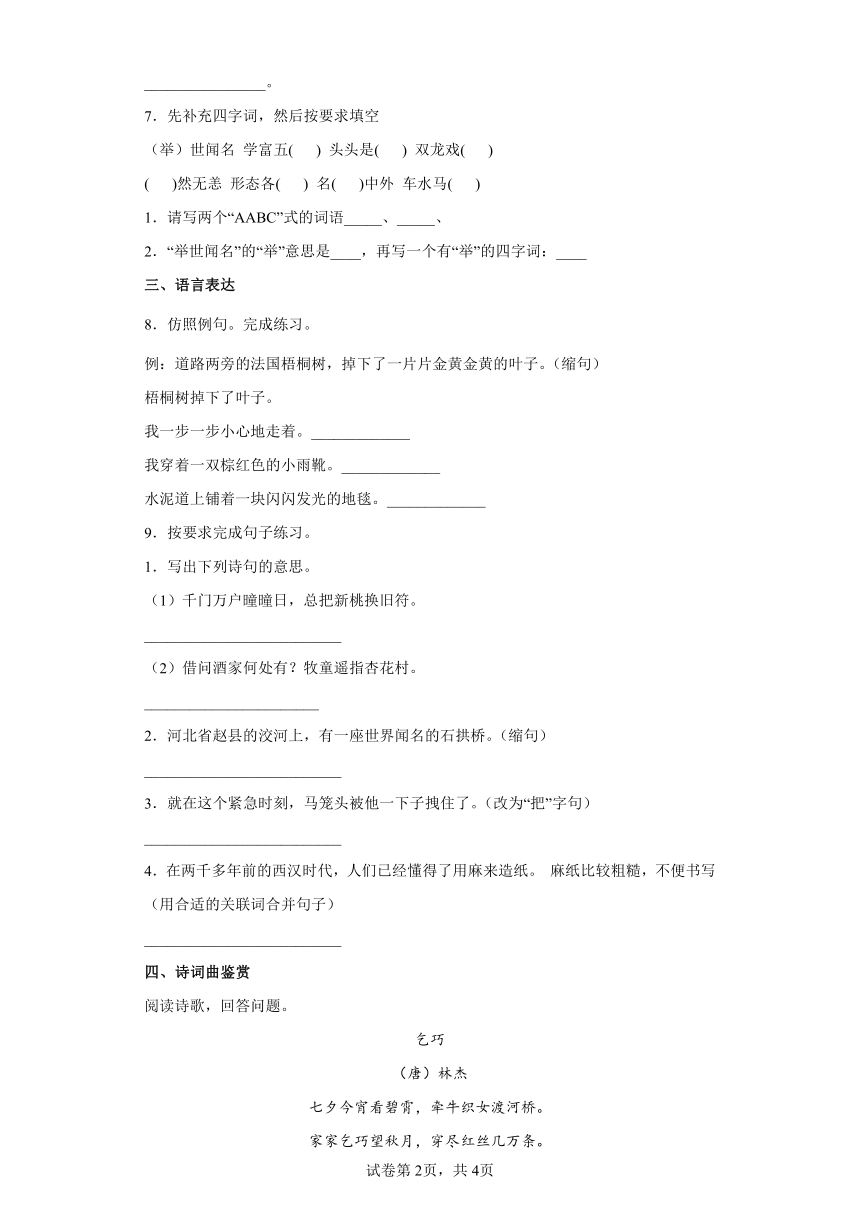

三、语言表达

8.仿照例句。完成练习。

例:道路两旁的法国梧桐树,掉下了一片片金黄金黄的叶子。(缩句)

梧桐树掉下了叶子。

我一步一步小心地走着。_____________

我穿着一双棕红色的小雨靴。_____________

水泥道上铺着一块闪闪发光的地毯。_____________

9.按要求完成句子练习。

1.写出下列诗句的意思。

(1)千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

__________________________

(2)借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。

_______________________

2.河北省赵县的洨河上,有一座世界闻名的石拱桥。(缩句)

__________________________

3.就在这个紧急时刻,马笼头被他一下子拽住了。(改为“把”字句)

__________________________

4.在两千多年前的西汉时代,人们已经懂得了用麻来造纸。 麻纸比较粗糙,不便书写(用合适的关联词合并句子)

__________________________

四、诗词曲鉴赏

阅读诗歌,回答问题。

乞巧

(唐)林杰

七夕今宵看碧霄,牵牛织女渡河桥。

家家乞巧望秋月,穿尽红丝几万条。

10.给下面划线的可选择正确的解释。

①穿尽红丝几万条_____

A.尽头 B.完 C.全部

②七夕今宵看碧霄_____

A.碧玉 B.碧叶 C.青色

11.填空。

①“乞巧”是在农历________,即________,传说那天是________鹊桥相会的日子。

②“七夕今宵看碧霄”中读音相同的两个字分别是________和________,意思分别是________、________。

③诗中写出乞巧人多和红丝多的词语分别是________和________,表达了________的追求。

12.根据自己的理解,简单地写写诗句的大意。

________________

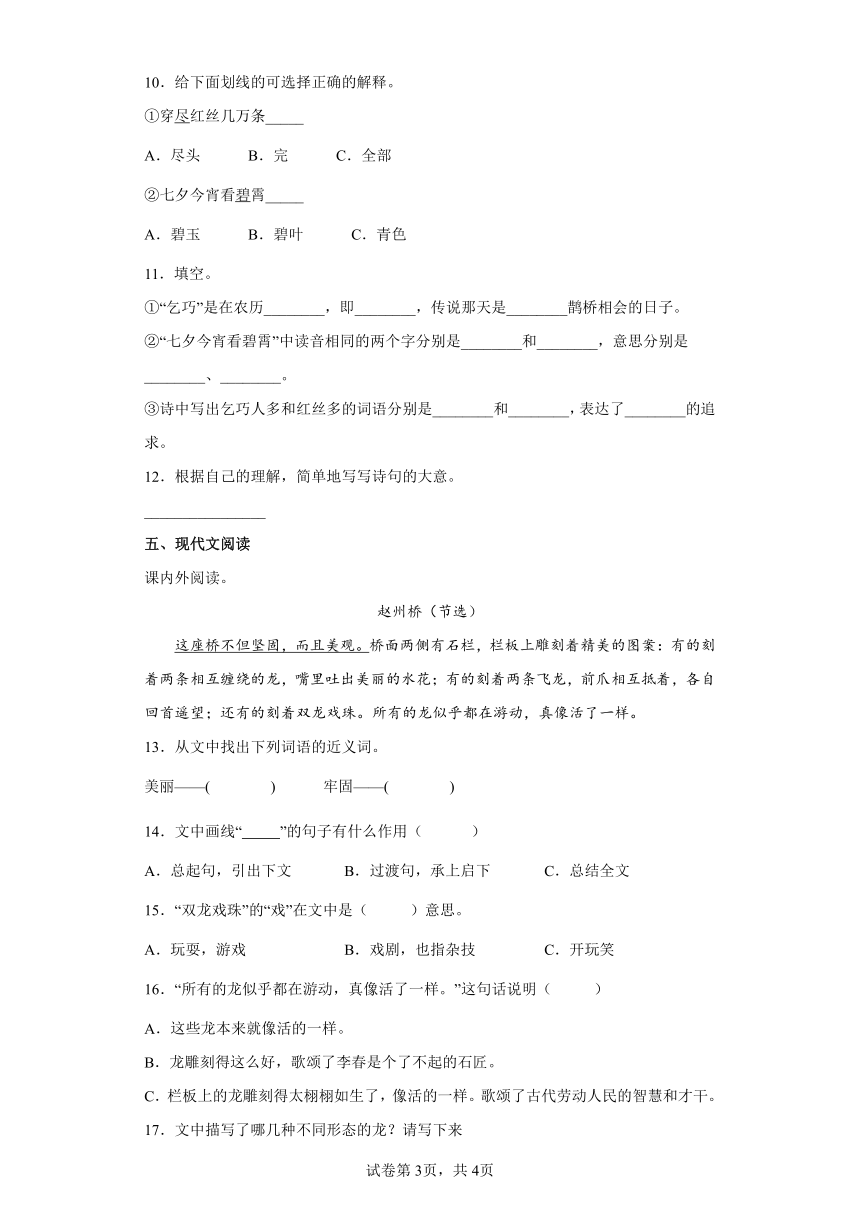

五、现代文阅读

课内外阅读。

赵州桥(节选)

这座桥不但坚固,而且美观。桥面两侧有石栏,栏板上雕刻着精美的图案:有的刻着两条相互缠绕的龙,嘴里吐出美丽的水花;有的刻着两条飞龙,前爪相互抵着,各自回首遥望;还有的刻着双龙戏珠。所有的龙似乎都在游动,真像活了一样。

13.从文中找出下列词语的近义词。

美丽——( ) 牢固——( )

14.文中画线“ ”的句子有什么作用( )

A.总起句,引出下文 B.过渡句,承上启下 C.总结全文

15.“双龙戏珠”的“戏”在文中是( )意思。

A.玩耍,游戏 B.戏剧,也指杂技 C.开玩笑

16.“所有的龙似乎都在游动,真像活了一样。”这句话说明( )

A.这些龙本来就像活的一样。

B.龙雕刻得这么好,歌颂了李春是个了不起的石匠。

C.栏板上的龙雕刻得太栩栩如生了,像活的一样。歌颂了古代劳动人民的智慧和才干。

17.文中描写了哪几种不同形态的龙?请写下来

___________________

阅读练习。

“困”字和“囚”字

汉代的时候,有个孩子叫徐稚(zhì),他十分聪明,善于明辨是非。

有一天,徐稚从一家门口走过,看见院子里有一个人正举着斧子砍树。徐稚很好奇,走过去问道:“大叔,您为什么要砍这棵树呢?”那个人叹了一口气说:“唉,孩子,你太小,不懂啊!”

“大叔,您跟我说说,叫我也明白明白好吗?”

“你看,我这个院子四四方方的,这棵树长在中间。树就是木啊,四四方方中间一个‘木’字,写出来不就是一个‘困’字吗?我住在院子里,多不吉利呀!”

徐稚听了,觉得很可笑,就耐心地劝他说:“大叔,这棵大树像一把伞,烈日下能给您遮阴凉,刮起风来能挡土,还能给您提供新鲜的空气呢!砍了它,太可惜了。”

“不行,只有砍了它才能脱离困境。我非砍了它不可!”说着,他举起斧子又要砍树。徐稚想了想,一拍脑门,有办法了!他装作很难过的样子说:“大叔,别砍这棵树了,还是先把您的房子拆掉吧!您看,您住的房子也是四四方方的。您想想,四四方方中间一个‘人’,不就是‘囚’字吗?您把大树砍了,却在房子里当囚犯,不是照样不吉利吗?”

“可……可也是。那房子拆了,我住在哪儿呢?”徐稚笑了:“我说呀,大树别砍,房子也别拆。其实倒霉不倒霉,不在房子和树,全在您自己呀!”

________________________________

18.故事围绕哪句话来写的?用“______”画出来。

19.四四方方中间一个“木”是________,四四方方中间一个“人”是________。平常我们说一个人身陷囹圄,我猜“囹圄”这个词语指的是________。

A.河流 B.田野 C.监狱

20.大树生长在院子里有哪些好处?

________________________________________________________________________

21.听了徐稚的话,那个人会怎么做?请在故事结尾的横线上写一写。

六、书面表达

22.习作乐园。

“百里不同风,十里不同俗”,是的,每逢传统佳节,各地都有自己过节的习俗。这次习作,就请你把自己家过某一个节的过程写下来,或者把节日中发生的印象深刻的故事写下来(自备作文纸)

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【解析】

【分析】

【详解】

本题主要考查字音。

A错误。税务局(suì)应该为shuì。

B正确。

C错误。 咖啡馆(jiā)应该为kā。

D错误。面貌(miào)应该为mào。

2.B

【解析】

【详解】

本题主要考查字形与字音。

A.错误。“啊拉伯”应该为“阿拉伯”。

B.正确。

C.错误。“创造(cuàng)”应为“创造(chuàng)”。

3.B

【解析】

【详解】

本题考查对传统节日习俗的了解。中秋节自古就有祭月、赏月、吃月饼、玩花灯、赏桂花、饮桂花酒等习俗。中秋节为每年农历八月十五,以月之圆寓意人之团圆,寄托思念故乡,思念亲人之情,祈盼丰收、幸福。

重阳节,是中国传统节日,节期为每年农历九月初九。古时民间在重阳节有登高祈福、秋游赏菊、佩插茱萸、拜神祭祖及饮宴祈寿等习俗。传承至今,又添加了敬老等内涵,于重阳之日享宴高会,感恩敬老。登高赏秋与感恩敬老是当今重阳节日活动的两大重要主题。

4.C

【解析】

【详解】

本题是考查对修辞手法的把握。首先要了解常见的修辞方法有比喻、拟人、夸张、排比、设问、反问等,然后通读整句,了解句意,抓住关键信息,辨析所用的修辞方法。

A.“他好像瘦了很多。”句子是陈述句,没有运用比喻的修辞手法。说法错误。

B.“一朵朵玫瑰花好像一个个美丽的小姑娘。”这个句子运用比喻的修辞手法,把玫瑰比作小姑娘。说法错误。

C.“蒲公英的花就像我们的手掌,可以张开、合上。”这个句子运用比喻的修辞手法,把蒲公英的花比作我们的手掌。说法正确。

D.“天上的星星调皮地眨着眼睛。”这个句子运用拟人的修辞手法,将星星拟人化。不是运用夸张手法。说法错误。

5.C

【解析】

【详解】

本题考查的是对文段内容的分析和概括,仔细分析文段内容,对主要内容进行概括即可得出答案,主要写了敦煌壁画的丰富。

6. 农历正月初一 元日 爆竹声 屠苏酒 桃符 清明节扫墓 欲断魂 重阳 亲人和家乡 独在异乡为异客 每逢佳节倍思亲

【解析】

略

7. 车 道 珠 安 异 扬 龙 历历在目 津津有味 全 举足轻重

【解析】

【分析】

【详解】

本题考查词语的积累和运用,学生平时要注意积累。

学富五车:形容学问渊博。

头头是道:指道无所不在;后多形容说话做事很有条理。

双龙戏珠:两条龙相对,戏玩着一颗宝珠。

安然无恙:原指人平安没有疾病。现泛指事物平安未遭损害。

形态各异:指很多事物形状、姿态、形式不尽相同,各有特色。

名扬中外:很有名气,名字传遍了世界。

车水马龙:车如流水,马如游龙一般。形容热闹繁华的景象。

1.“AABC”式的词语很多,写出两个即可。如:念念不忘、代代相传、斤斤计较、欣欣向荣、亭亭玉立等。

2.“举世闻名”的意思是全世界都知道的事情,形容非常著名。“举”意思是全。

有“举”的四字词:举案齐眉、轻而易举、举世瞩目、举一反三、举目无亲、多此一举等。

8. 我走着。 我穿着雨靴。 水泥道上铺着地毯。

【解析】

【详解】

本题考查学生缩句的能力。缩句就是去掉句子中的修饰限制成分,保留句子的主干使它更简洁即可。缩句要将句子缩到最短,保留其原始的主谓宾结构即可。所以本题依次缩写为:

(1)我走着。

(2)我穿着雨靴。

(3)水泥道上铺着地毯。

9. 初升的太阳照耀着千家万户,人们都忙着把旧桃符取下,换上新桃符。 (我)向牧童打听附近哪儿有酒家,牧童伸手指了指遥远的杏花深处的村子。 洨河上有石拱桥。 就在这个紧急时刻,他一下子把马笼头拽住了。 虽然在两千多年前的西汉时代,人们已经懂得了用麻来造纸,但是麻纸比较粗糙,不便书写。

【解析】

【分析】

【详解】

1.本题考查诗句翻译。

(1)南宋王安石的《元日》爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

译文:爆竹声中旧的一年已经过去,迎着和暖的春风开怀畅饮屠苏酒。初升的太阳照耀着千家万户,都把旧的桃符取下换上新的桃符。

(2)唐代杜牧的《清明》清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。

译文:江南清明时节细雨纷纷飘洒,路上羁旅行人个个落魄断魂。询问当地之人何处买酒浇愁?牧童笑而不答指了指杏花深处的村庄。

2.本题考查缩写句子。

缩句就是去掉句子中的修饰限制成分,保留句子的主干使它更简洁即可。缩句要将句子缩到最短,保留其原始的主谓宾结构即可。

3.本题考查句型转换。

“把字句”的基本格式是“谁把谁怎么样”。其中前者的“谁”为主动者,后面的“谁”为被动者,而“怎么样”为动作。用公式清晰地来表示,即:把字句=主动者+把+被动者+动作成分。

“被字句”的基本格式是“谁被谁怎么样”。其中前者的“谁”为被动者,后面的“谁”为主动者,而“怎么样”为动作。用公式清晰地来表示,即:被字句=被动者+被+主动者+动作成分。

4.本题考查关联词的运用。

解答时要先理解分句前后表示的是何种关系,再根据句子的意思来选择恰当的关联词语填写。

仔细阅读句子,分句前后表示转折关系,所以选择“虽然,但是”这组关联词。

10. B C

11. 七月初七 七夕 牛郎织女 宵 霄 夜晚 天空 家家 几万条 人们对幸福美好生活

12.七夕晚上,望着浩瀚无际的青天,好像看见隔着“天河”的牛郎织女在鹊桥上相会。家家户户都在一边观赏秋月,一边乞巧(对月穿针),穿过的红线都有几万条了。

【解析】

【分析】

10.

本题考查学生对字义的理解。①“穿尽红丝几万条”中“尽”的意思是完。②“七夕今宵看碧霄”中“碧”的意思是青色。

11.

本题考查学生对诗歌内容和文学常识的理解。①“乞巧”是在农历七月初七,即“七夕”,传说那天是牛郎织女鹊桥相会的日子。②“七夕今宵看碧霄”中读音相同的两个字分别是“宵”和“霄”,意思分别是夜晚和天空。③诗中写出乞巧人多和红丝多的词语分别是“家家”“几万条”,表达了人们对美好幸福的追求。

12.

本题考查学生对诗歌内容的理解。应根据作者的生平经历,诗歌的写作背景,对整首诗歌内容的感知并抓住重点词义的理解。这首诗歌的大意是:七夕佳节,人们纷纷抬头仰望浩瀚天空,就好像能看见牛郎织女渡过银河在鹊桥上相会。家家户户都在一边观赏秋月,一边乞巧,穿过的红线都有几万条了。

13. 美观 坚固

14.B

15.A

16.C

17.两条相互缠绕的龙,嘴里吐出美丽的水花;有的刻着两条飞龙,前爪相互抵着,各自回首遥望;还有的刻着双龙戏珠。

【解析】

【分析】

13.

本题考查了近义词的掌握情况。近义词,是指词汇意义相同或相近的词语,解答时要在理解所给词语的基础上再在文中找出意思相近的词语。要注意平时的积累。

美丽:意思是好看,漂亮,即在形式、比例、布局、风度、颜色或声音上接近完美或理想境界,使各种感官极为愉悦。与文中“这座桥不但坚固,而且美观”中的“美观”互为近义词。

牢固:指坚固,结实。与文中“这座桥不但坚固,而且美观”中的“坚固”互为近义词。

14.

本题考查学生对过渡句的理解能力。过渡句是一个句子承接或总结上面的内容,同时提示或领起下面的内容。过渡句是一种常见的句式,一般在文章里出现,在两个内容的接驳处之中,起到承上启下的作用。

阅读文中句子“这座桥不但坚固,而且美观”可知,这句话中的“坚固”是对上文桥的特点的总结,“美观”是本语段的主要内容。所以此句既是对上文内容的总结,又是对本段所写内容的领起,这种承上启下的句子叫过渡句。故本题选:B。

15.

本题考查学生理解词语能力。完成此类题目,在理解好词语意思的基础上还需要结合文中具体内容作答。

双龙戏珠:指两条龙戏耍(或抢夺)一颗火珠的表现形式。结合文中句子“还有的刻着双龙戏珠”可知“戏”是“玩耍,游戏”的意思。故本题选:A。

16.

本题考查学生阅读理解能力。完成此类题目,需要结合文中具体内容作答。

本语段选自《赵州桥》,课文用简明的语言介绍了赵州桥的雄伟、坚固、美观,赞扬了我国古代劳动人民的智慧和才干。再结合句子“所有的龙似乎都在游动,真像活了一样”可知,栏板上的龙雕刻得太栩栩如生了,像活的一样。歌颂了古代劳动人民的智慧和才干。故本题选:C。

17.

本题考查学生阅读理解和筛选信息的能力。完成此类题目需要细读文段,找到相关内容。

熟读文段,可知本段主要写了“有的刻着两条相互缠绕的龙,嘴里吐出美丽的水花;有的刻着两条飞龙,前爪相互抵着,各自回首遥望;还有的刻着双龙戏珠。”这三种龙。

18.汉代的时候,有个孩子叫徐稚(zhì),他十分聪明,善于明辨是非。

19. 困 囚 C

20.能遮阴凉,能挡土,还能提供新鲜的空气。

21.那个人觉得徐稚说得很有道理,放下斧子不再砍树了。

【解析】

【分析】

18.

本题考查找中心句。中心句就是能够统领全篇的句子,有的中心句概括了文章的主要内容,有的中心句提示了文章的中心思想。

从题目去找。题目是文章的眼睛,往往有的题目就是中心句。

从总起句去找。文章开头的总起句,一般都揭示了全文内容,所以就是中心句。

从结尾上去找。有些文章的结尾,往往总结全文,点明中心。

本文的中心句是:汉代的时候,有个孩子叫徐稚,他十分聪明,善于明辨是非。

19.

本题考查对汉字的掌握。根据“四四方方中间一个‘木’字,写出来不就是一个‘困’”及“四四方方中间一个‘人’,不就是‘囚’字”回答。

身陷囹圄:身处困境或身受束缚;囹圄指监狱。

20.

本题主要考查对文章重点内容的理解、分析能力。首先需要理解整篇文章大致内容,思考题目中的重点信息,抓住要点,再利用关键信息进行分析。根据文中“这棵大树像一把伞,烈日下能给您遮阴,凉刮起风来能挡土,还能给您提供新鲜的空气呢”来作答。

21.

本题考查思维发散能力,那个人肯定不会再砍树,他已经被徐稚开导过了。这都是他自己的想法困住自己。

22.范文: 端午节

端午节吃粽子是传统的习俗,还记得去年端午节的早上,爸爸准备了很多包粽子的材料,我很纳闷地问爸爸:“为什么端午节要包粽子吃?”爸爸说:“今天我给你普及一下端午文化。”于是,我竖起两只耳朵听爸爸讲端午节的文化。

爸爸说,每年的农历五月初五是我国的传统节日——端午节,端午节又称为“端阳节”“重五节”“天中节”等。端午节吃粽子是为祭奠投江的屈原而传承下来的习俗。讲到屈原,爸爸变得严肃起来,我也听得很投入。爸爸一边包着粽子一边说,屈原是楚国人,是战国时期的诗人,政治家。他为了振兴楚国大业不畏权势,受到当时贵族的排斥,最终楚国被秦军攻破,屈原不忍看到国家灭亡而跳下汨罗江自尽身亡。听到这里,我的心情越来越沉重,好像高大的屈原诗人已经站在我的面前……耳边听见爸爸还在讲,传说楚国人因不舍得贤臣屈原投江死,许多人划船追赶拯救。他们争先恐后,追到洞庭湖时不见屈原踪影。之后人民每年五月初划龙舟以纪念他,借划龙舟的活动来驱散江中之鱼,以免鱼吃掉屈原的身体。

听完爸爸讲的这个故事,我也想包一个甜蜜五香糯米粽子来表示我对热爱祖国、热爱人民的伟大诗人屈原的纪念。

【解析】

【分析】

【详解】

本题考查学生习作的能力。

先审题:本题为自命题的叙事作文,选一个传统节日,写一篇习作,可以写自己家过节的过程,也可以写节日中发生的印象深刻的故事。想想自己喜欢什么节日或哪个节日给你留下深刻的印象,选择你最想表达的去写。写作时切忌平铺直叙,记流水帐。注意详略得当,把印象最深刻的内容作为重点,把自己看到的、听到的、亲身经历的主要部分记叙下来,可采用点面结合的方法。同时要写出特定节日的特点或风俗习惯。

写作思路:

首先,开篇开门见山的交代清楚要写的传统节日是什么,或者想写的当地的习俗是什么。

然后,中间过程进行详细的描写,可以从这几个角度去叙述:这个节日有什么特点?发生了什么使你印象深刻的事?事情起因、经过、结果怎样?你当时的心情或感受怎样?要能将事件经历有顺序地表达出来,把印象最深最感动或最有趣的过程表达清楚。

最后,再次点题,升华主题,体现传统节日的风俗,感受传统节日的意义,表达自己的真情实感。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.下列加点字的读音完全正确的一项是( )

A.屠苏(sū) 税务局(suì) B.携带(xié) 档案馆(dàng)

C.横跨(héng) 咖啡馆(jiā) D.面貌(miào) 阅览室(yuè)

2.下列加点字的读音和字形,全部正确的一组是( )

A.蔡伦(cài) 大约 啊拉伯

B.携带(xié) 朝鲜 一册书

C.创造(cuàng) 世界 造纸术

3.下列传统节日与习俗对应错误的一项是( )

A.元宵节:猜灯谜 吃汤圆 B.中秋节:赏月 登高

C.端午节:吃粽子 赛龙舟 D.清明节:扫墓祭祖 踏青

4.对下列句子使用的修辞手法判断正确的一项是( )

A.他好像瘦了很多。(比喻)

B.一朵朵玫瑰花好像一个个美丽的小姑娘。(拟人)

C.蒲公英的花就像我们的手掌,可以张开、合上。(比喻)

D.天上的星星调皮地眨着眼睛。(夸张)

5.对下面语段意思的概括,最恰当的一项是( )

敦煌壁画每一幅都像一朵盛开的鲜花。在万紫千红的鲜花丛中,有些描绘的是古代劳动人民打猎、捕鱼、耕田、收割的情景,有些描绘的是人们奏乐、舞蹈、表演杂技的场面,还有许多讲述的是宗教故事。

A.敦煌壁画规模巨大。 B.敦煌壁画色彩鲜艳。

C.敦煌壁画内容丰富。 D.敦煌壁画形式多样。

二、填空题

6.理清脉络。

1.《元日》中“元日”指________________,该诗描写的是________的欢乐、热闹景象。具体写了元日的________、________、________。

2.《清明》一诗描写了________________的景象,“________”表现了人们的悲伤情绪。

3.《九月九日忆山东兄弟》中,九月九日是我国的________节,深切地表达了诗人对________________的思念之情。其中的千古名句是________________,________________。

7.先补充四字词,然后按要求填空

(举)世闻名 学富五( ) 头头是( ) 双龙戏( )

( )然无恙 形态各( ) 名( )中外 车水马( )

1.请写两个“AABC”式的词语_____、_____、

2.“举世闻名”的“举”意思是____,再写一个有“举”的四字词:____

三、语言表达

8.仿照例句。完成练习。

例:道路两旁的法国梧桐树,掉下了一片片金黄金黄的叶子。(缩句)

梧桐树掉下了叶子。

我一步一步小心地走着。_____________

我穿着一双棕红色的小雨靴。_____________

水泥道上铺着一块闪闪发光的地毯。_____________

9.按要求完成句子练习。

1.写出下列诗句的意思。

(1)千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

__________________________

(2)借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。

_______________________

2.河北省赵县的洨河上,有一座世界闻名的石拱桥。(缩句)

__________________________

3.就在这个紧急时刻,马笼头被他一下子拽住了。(改为“把”字句)

__________________________

4.在两千多年前的西汉时代,人们已经懂得了用麻来造纸。 麻纸比较粗糙,不便书写(用合适的关联词合并句子)

__________________________

四、诗词曲鉴赏

阅读诗歌,回答问题。

乞巧

(唐)林杰

七夕今宵看碧霄,牵牛织女渡河桥。

家家乞巧望秋月,穿尽红丝几万条。

10.给下面划线的可选择正确的解释。

①穿尽红丝几万条_____

A.尽头 B.完 C.全部

②七夕今宵看碧霄_____

A.碧玉 B.碧叶 C.青色

11.填空。

①“乞巧”是在农历________,即________,传说那天是________鹊桥相会的日子。

②“七夕今宵看碧霄”中读音相同的两个字分别是________和________,意思分别是________、________。

③诗中写出乞巧人多和红丝多的词语分别是________和________,表达了________的追求。

12.根据自己的理解,简单地写写诗句的大意。

________________

五、现代文阅读

课内外阅读。

赵州桥(节选)

这座桥不但坚固,而且美观。桥面两侧有石栏,栏板上雕刻着精美的图案:有的刻着两条相互缠绕的龙,嘴里吐出美丽的水花;有的刻着两条飞龙,前爪相互抵着,各自回首遥望;还有的刻着双龙戏珠。所有的龙似乎都在游动,真像活了一样。

13.从文中找出下列词语的近义词。

美丽——( ) 牢固——( )

14.文中画线“ ”的句子有什么作用( )

A.总起句,引出下文 B.过渡句,承上启下 C.总结全文

15.“双龙戏珠”的“戏”在文中是( )意思。

A.玩耍,游戏 B.戏剧,也指杂技 C.开玩笑

16.“所有的龙似乎都在游动,真像活了一样。”这句话说明( )

A.这些龙本来就像活的一样。

B.龙雕刻得这么好,歌颂了李春是个了不起的石匠。

C.栏板上的龙雕刻得太栩栩如生了,像活的一样。歌颂了古代劳动人民的智慧和才干。

17.文中描写了哪几种不同形态的龙?请写下来

___________________

阅读练习。

“困”字和“囚”字

汉代的时候,有个孩子叫徐稚(zhì),他十分聪明,善于明辨是非。

有一天,徐稚从一家门口走过,看见院子里有一个人正举着斧子砍树。徐稚很好奇,走过去问道:“大叔,您为什么要砍这棵树呢?”那个人叹了一口气说:“唉,孩子,你太小,不懂啊!”

“大叔,您跟我说说,叫我也明白明白好吗?”

“你看,我这个院子四四方方的,这棵树长在中间。树就是木啊,四四方方中间一个‘木’字,写出来不就是一个‘困’字吗?我住在院子里,多不吉利呀!”

徐稚听了,觉得很可笑,就耐心地劝他说:“大叔,这棵大树像一把伞,烈日下能给您遮阴凉,刮起风来能挡土,还能给您提供新鲜的空气呢!砍了它,太可惜了。”

“不行,只有砍了它才能脱离困境。我非砍了它不可!”说着,他举起斧子又要砍树。徐稚想了想,一拍脑门,有办法了!他装作很难过的样子说:“大叔,别砍这棵树了,还是先把您的房子拆掉吧!您看,您住的房子也是四四方方的。您想想,四四方方中间一个‘人’,不就是‘囚’字吗?您把大树砍了,却在房子里当囚犯,不是照样不吉利吗?”

“可……可也是。那房子拆了,我住在哪儿呢?”徐稚笑了:“我说呀,大树别砍,房子也别拆。其实倒霉不倒霉,不在房子和树,全在您自己呀!”

________________________________

18.故事围绕哪句话来写的?用“______”画出来。

19.四四方方中间一个“木”是________,四四方方中间一个“人”是________。平常我们说一个人身陷囹圄,我猜“囹圄”这个词语指的是________。

A.河流 B.田野 C.监狱

20.大树生长在院子里有哪些好处?

________________________________________________________________________

21.听了徐稚的话,那个人会怎么做?请在故事结尾的横线上写一写。

六、书面表达

22.习作乐园。

“百里不同风,十里不同俗”,是的,每逢传统佳节,各地都有自己过节的习俗。这次习作,就请你把自己家过某一个节的过程写下来,或者把节日中发生的印象深刻的故事写下来(自备作文纸)

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【解析】

【分析】

【详解】

本题主要考查字音。

A错误。税务局(suì)应该为shuì。

B正确。

C错误。 咖啡馆(jiā)应该为kā。

D错误。面貌(miào)应该为mào。

2.B

【解析】

【详解】

本题主要考查字形与字音。

A.错误。“啊拉伯”应该为“阿拉伯”。

B.正确。

C.错误。“创造(cuàng)”应为“创造(chuàng)”。

3.B

【解析】

【详解】

本题考查对传统节日习俗的了解。中秋节自古就有祭月、赏月、吃月饼、玩花灯、赏桂花、饮桂花酒等习俗。中秋节为每年农历八月十五,以月之圆寓意人之团圆,寄托思念故乡,思念亲人之情,祈盼丰收、幸福。

重阳节,是中国传统节日,节期为每年农历九月初九。古时民间在重阳节有登高祈福、秋游赏菊、佩插茱萸、拜神祭祖及饮宴祈寿等习俗。传承至今,又添加了敬老等内涵,于重阳之日享宴高会,感恩敬老。登高赏秋与感恩敬老是当今重阳节日活动的两大重要主题。

4.C

【解析】

【详解】

本题是考查对修辞手法的把握。首先要了解常见的修辞方法有比喻、拟人、夸张、排比、设问、反问等,然后通读整句,了解句意,抓住关键信息,辨析所用的修辞方法。

A.“他好像瘦了很多。”句子是陈述句,没有运用比喻的修辞手法。说法错误。

B.“一朵朵玫瑰花好像一个个美丽的小姑娘。”这个句子运用比喻的修辞手法,把玫瑰比作小姑娘。说法错误。

C.“蒲公英的花就像我们的手掌,可以张开、合上。”这个句子运用比喻的修辞手法,把蒲公英的花比作我们的手掌。说法正确。

D.“天上的星星调皮地眨着眼睛。”这个句子运用拟人的修辞手法,将星星拟人化。不是运用夸张手法。说法错误。

5.C

【解析】

【详解】

本题考查的是对文段内容的分析和概括,仔细分析文段内容,对主要内容进行概括即可得出答案,主要写了敦煌壁画的丰富。

6. 农历正月初一 元日 爆竹声 屠苏酒 桃符 清明节扫墓 欲断魂 重阳 亲人和家乡 独在异乡为异客 每逢佳节倍思亲

【解析】

略

7. 车 道 珠 安 异 扬 龙 历历在目 津津有味 全 举足轻重

【解析】

【分析】

【详解】

本题考查词语的积累和运用,学生平时要注意积累。

学富五车:形容学问渊博。

头头是道:指道无所不在;后多形容说话做事很有条理。

双龙戏珠:两条龙相对,戏玩着一颗宝珠。

安然无恙:原指人平安没有疾病。现泛指事物平安未遭损害。

形态各异:指很多事物形状、姿态、形式不尽相同,各有特色。

名扬中外:很有名气,名字传遍了世界。

车水马龙:车如流水,马如游龙一般。形容热闹繁华的景象。

1.“AABC”式的词语很多,写出两个即可。如:念念不忘、代代相传、斤斤计较、欣欣向荣、亭亭玉立等。

2.“举世闻名”的意思是全世界都知道的事情,形容非常著名。“举”意思是全。

有“举”的四字词:举案齐眉、轻而易举、举世瞩目、举一反三、举目无亲、多此一举等。

8. 我走着。 我穿着雨靴。 水泥道上铺着地毯。

【解析】

【详解】

本题考查学生缩句的能力。缩句就是去掉句子中的修饰限制成分,保留句子的主干使它更简洁即可。缩句要将句子缩到最短,保留其原始的主谓宾结构即可。所以本题依次缩写为:

(1)我走着。

(2)我穿着雨靴。

(3)水泥道上铺着地毯。

9. 初升的太阳照耀着千家万户,人们都忙着把旧桃符取下,换上新桃符。 (我)向牧童打听附近哪儿有酒家,牧童伸手指了指遥远的杏花深处的村子。 洨河上有石拱桥。 就在这个紧急时刻,他一下子把马笼头拽住了。 虽然在两千多年前的西汉时代,人们已经懂得了用麻来造纸,但是麻纸比较粗糙,不便书写。

【解析】

【分析】

【详解】

1.本题考查诗句翻译。

(1)南宋王安石的《元日》爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

译文:爆竹声中旧的一年已经过去,迎着和暖的春风开怀畅饮屠苏酒。初升的太阳照耀着千家万户,都把旧的桃符取下换上新的桃符。

(2)唐代杜牧的《清明》清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。

译文:江南清明时节细雨纷纷飘洒,路上羁旅行人个个落魄断魂。询问当地之人何处买酒浇愁?牧童笑而不答指了指杏花深处的村庄。

2.本题考查缩写句子。

缩句就是去掉句子中的修饰限制成分,保留句子的主干使它更简洁即可。缩句要将句子缩到最短,保留其原始的主谓宾结构即可。

3.本题考查句型转换。

“把字句”的基本格式是“谁把谁怎么样”。其中前者的“谁”为主动者,后面的“谁”为被动者,而“怎么样”为动作。用公式清晰地来表示,即:把字句=主动者+把+被动者+动作成分。

“被字句”的基本格式是“谁被谁怎么样”。其中前者的“谁”为被动者,后面的“谁”为主动者,而“怎么样”为动作。用公式清晰地来表示,即:被字句=被动者+被+主动者+动作成分。

4.本题考查关联词的运用。

解答时要先理解分句前后表示的是何种关系,再根据句子的意思来选择恰当的关联词语填写。

仔细阅读句子,分句前后表示转折关系,所以选择“虽然,但是”这组关联词。

10. B C

11. 七月初七 七夕 牛郎织女 宵 霄 夜晚 天空 家家 几万条 人们对幸福美好生活

12.七夕晚上,望着浩瀚无际的青天,好像看见隔着“天河”的牛郎织女在鹊桥上相会。家家户户都在一边观赏秋月,一边乞巧(对月穿针),穿过的红线都有几万条了。

【解析】

【分析】

10.

本题考查学生对字义的理解。①“穿尽红丝几万条”中“尽”的意思是完。②“七夕今宵看碧霄”中“碧”的意思是青色。

11.

本题考查学生对诗歌内容和文学常识的理解。①“乞巧”是在农历七月初七,即“七夕”,传说那天是牛郎织女鹊桥相会的日子。②“七夕今宵看碧霄”中读音相同的两个字分别是“宵”和“霄”,意思分别是夜晚和天空。③诗中写出乞巧人多和红丝多的词语分别是“家家”“几万条”,表达了人们对美好幸福的追求。

12.

本题考查学生对诗歌内容的理解。应根据作者的生平经历,诗歌的写作背景,对整首诗歌内容的感知并抓住重点词义的理解。这首诗歌的大意是:七夕佳节,人们纷纷抬头仰望浩瀚天空,就好像能看见牛郎织女渡过银河在鹊桥上相会。家家户户都在一边观赏秋月,一边乞巧,穿过的红线都有几万条了。

13. 美观 坚固

14.B

15.A

16.C

17.两条相互缠绕的龙,嘴里吐出美丽的水花;有的刻着两条飞龙,前爪相互抵着,各自回首遥望;还有的刻着双龙戏珠。

【解析】

【分析】

13.

本题考查了近义词的掌握情况。近义词,是指词汇意义相同或相近的词语,解答时要在理解所给词语的基础上再在文中找出意思相近的词语。要注意平时的积累。

美丽:意思是好看,漂亮,即在形式、比例、布局、风度、颜色或声音上接近完美或理想境界,使各种感官极为愉悦。与文中“这座桥不但坚固,而且美观”中的“美观”互为近义词。

牢固:指坚固,结实。与文中“这座桥不但坚固,而且美观”中的“坚固”互为近义词。

14.

本题考查学生对过渡句的理解能力。过渡句是一个句子承接或总结上面的内容,同时提示或领起下面的内容。过渡句是一种常见的句式,一般在文章里出现,在两个内容的接驳处之中,起到承上启下的作用。

阅读文中句子“这座桥不但坚固,而且美观”可知,这句话中的“坚固”是对上文桥的特点的总结,“美观”是本语段的主要内容。所以此句既是对上文内容的总结,又是对本段所写内容的领起,这种承上启下的句子叫过渡句。故本题选:B。

15.

本题考查学生理解词语能力。完成此类题目,在理解好词语意思的基础上还需要结合文中具体内容作答。

双龙戏珠:指两条龙戏耍(或抢夺)一颗火珠的表现形式。结合文中句子“还有的刻着双龙戏珠”可知“戏”是“玩耍,游戏”的意思。故本题选:A。

16.

本题考查学生阅读理解能力。完成此类题目,需要结合文中具体内容作答。

本语段选自《赵州桥》,课文用简明的语言介绍了赵州桥的雄伟、坚固、美观,赞扬了我国古代劳动人民的智慧和才干。再结合句子“所有的龙似乎都在游动,真像活了一样”可知,栏板上的龙雕刻得太栩栩如生了,像活的一样。歌颂了古代劳动人民的智慧和才干。故本题选:C。

17.

本题考查学生阅读理解和筛选信息的能力。完成此类题目需要细读文段,找到相关内容。

熟读文段,可知本段主要写了“有的刻着两条相互缠绕的龙,嘴里吐出美丽的水花;有的刻着两条飞龙,前爪相互抵着,各自回首遥望;还有的刻着双龙戏珠。”这三种龙。

18.汉代的时候,有个孩子叫徐稚(zhì),他十分聪明,善于明辨是非。

19. 困 囚 C

20.能遮阴凉,能挡土,还能提供新鲜的空气。

21.那个人觉得徐稚说得很有道理,放下斧子不再砍树了。

【解析】

【分析】

18.

本题考查找中心句。中心句就是能够统领全篇的句子,有的中心句概括了文章的主要内容,有的中心句提示了文章的中心思想。

从题目去找。题目是文章的眼睛,往往有的题目就是中心句。

从总起句去找。文章开头的总起句,一般都揭示了全文内容,所以就是中心句。

从结尾上去找。有些文章的结尾,往往总结全文,点明中心。

本文的中心句是:汉代的时候,有个孩子叫徐稚,他十分聪明,善于明辨是非。

19.

本题考查对汉字的掌握。根据“四四方方中间一个‘木’字,写出来不就是一个‘困’”及“四四方方中间一个‘人’,不就是‘囚’字”回答。

身陷囹圄:身处困境或身受束缚;囹圄指监狱。

20.

本题主要考查对文章重点内容的理解、分析能力。首先需要理解整篇文章大致内容,思考题目中的重点信息,抓住要点,再利用关键信息进行分析。根据文中“这棵大树像一把伞,烈日下能给您遮阴,凉刮起风来能挡土,还能给您提供新鲜的空气呢”来作答。

21.

本题考查思维发散能力,那个人肯定不会再砍树,他已经被徐稚开导过了。这都是他自己的想法困住自己。

22.范文: 端午节

端午节吃粽子是传统的习俗,还记得去年端午节的早上,爸爸准备了很多包粽子的材料,我很纳闷地问爸爸:“为什么端午节要包粽子吃?”爸爸说:“今天我给你普及一下端午文化。”于是,我竖起两只耳朵听爸爸讲端午节的文化。

爸爸说,每年的农历五月初五是我国的传统节日——端午节,端午节又称为“端阳节”“重五节”“天中节”等。端午节吃粽子是为祭奠投江的屈原而传承下来的习俗。讲到屈原,爸爸变得严肃起来,我也听得很投入。爸爸一边包着粽子一边说,屈原是楚国人,是战国时期的诗人,政治家。他为了振兴楚国大业不畏权势,受到当时贵族的排斥,最终楚国被秦军攻破,屈原不忍看到国家灭亡而跳下汨罗江自尽身亡。听到这里,我的心情越来越沉重,好像高大的屈原诗人已经站在我的面前……耳边听见爸爸还在讲,传说楚国人因不舍得贤臣屈原投江死,许多人划船追赶拯救。他们争先恐后,追到洞庭湖时不见屈原踪影。之后人民每年五月初划龙舟以纪念他,借划龙舟的活动来驱散江中之鱼,以免鱼吃掉屈原的身体。

听完爸爸讲的这个故事,我也想包一个甜蜜五香糯米粽子来表示我对热爱祖国、热爱人民的伟大诗人屈原的纪念。

【解析】

【分析】

【详解】

本题考查学生习作的能力。

先审题:本题为自命题的叙事作文,选一个传统节日,写一篇习作,可以写自己家过节的过程,也可以写节日中发生的印象深刻的故事。想想自己喜欢什么节日或哪个节日给你留下深刻的印象,选择你最想表达的去写。写作时切忌平铺直叙,记流水帐。注意详略得当,把印象最深刻的内容作为重点,把自己看到的、听到的、亲身经历的主要部分记叙下来,可采用点面结合的方法。同时要写出特定节日的特点或风俗习惯。

写作思路:

首先,开篇开门见山的交代清楚要写的传统节日是什么,或者想写的当地的习俗是什么。

然后,中间过程进行详细的描写,可以从这几个角度去叙述:这个节日有什么特点?发生了什么使你印象深刻的事?事情起因、经过、结果怎样?你当时的心情或感受怎样?要能将事件经历有顺序地表达出来,把印象最深最感动或最有趣的过程表达清楚。

最后,再次点题,升华主题,体现传统节日的风俗,感受传统节日的意义,表达自己的真情实感。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 燕子

- 3 荷花

- 4* 昆虫备忘录

- 口语交际:春游去哪儿玩

- 习作:我的植物朋友

- 语文园地

- 第二单元

- 5 守株待兔

- 6 陶罐和铁罐

- 7 鹿角和鹿腿

- 8* 池子与河流

- 口语交际:该不该实行班干部轮流制

- 习作:看图画,写一写

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 纸的发明

- 11 赵州桥

- 12* 一幅名扬中外的画

- 语文园地

- 第四单元

- 13 花钟

- 14 蜜蜂

- 15* 小虾

- 习作:我做了一项小实验

- 语文园地

- 第五单元

- 16 宇宙的另一边

- 17 我变成了一棵树

- 习作例文

- 习作:奇妙的想象

- 第六单元

- 18 童年的水墨画

- 19 剃头大师

- 20 肥皂泡

- 21* 我不能失信

- 习作:身边那些有特点的人

- 语文园地

- 第七单元

- 22 我们奇妙的世界

- 23 海底世界

- 24 火烧云

- 口语交际:劝告

- 习作:国宝大熊猫

- 语文园地

- 第八单元

- 25 慢性子裁缝和急性子顾客

- 26* 方帽子店

- 27 漏

- 28* 枣核

- 口语交际:趣味故事会

- 习作:这样想象真有趣

- 语文园地