部编版三年级语文下册 第三单元 单元测试题B卷 (含答案 )

文档属性

| 名称 | 部编版三年级语文下册 第三单元 单元测试题B卷 (含答案 ) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 51.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-01 14:52:52 | ||

图片预览

文档简介

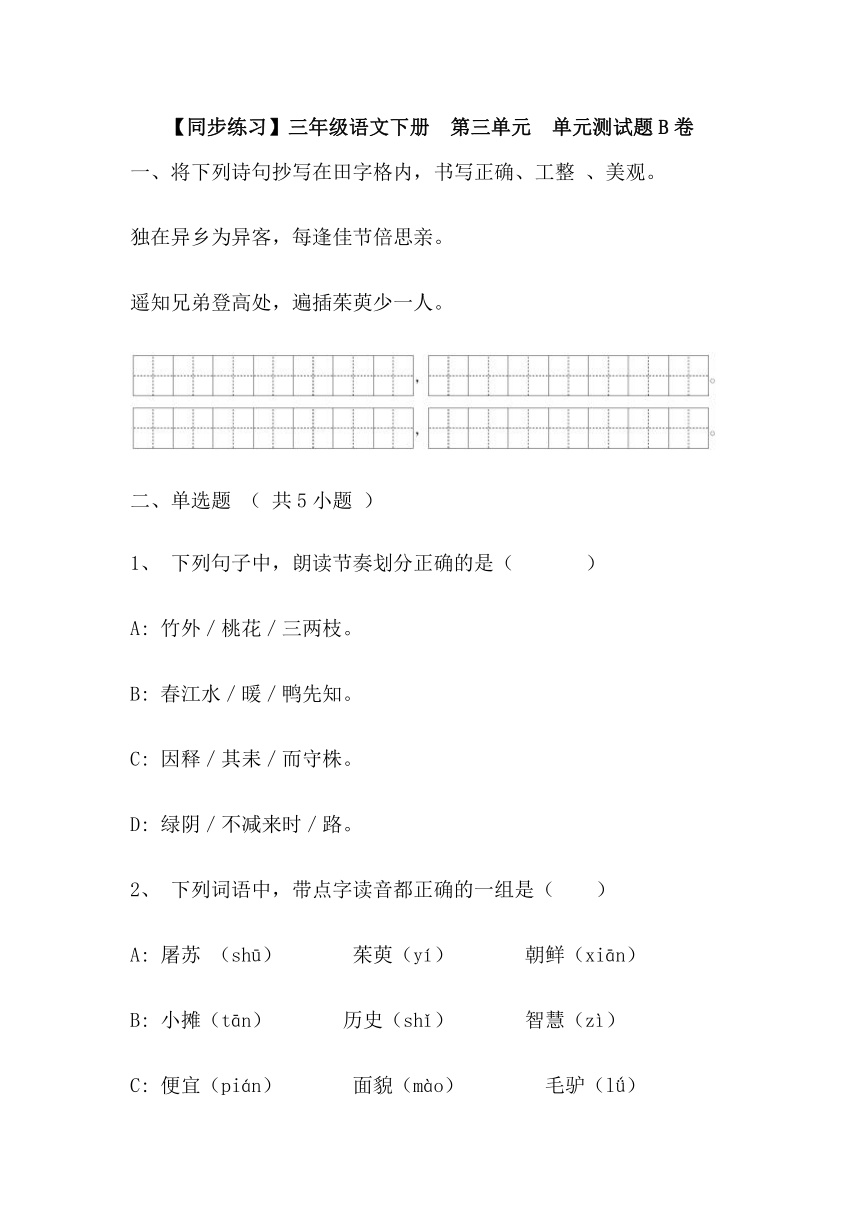

【同步练习】三年级语文下册 第三单元 单元测试题B卷

一、将下列诗句抄写在田字格内,书写正确、工整 、美观。

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

二、单选题 ( 共5小题 )

1、 下列句子中,朗读节奏划分正确的是( )

A: 竹外/桃花/三两枝。

B: 春江水/暖/鸭先知。

C: 因释/其耒/而守株。

D: 绿阴/不减来时/路。

2、 下列词语中,带点字读音都正确的一组是( )

A: 屠苏 (shū) 茱萸(yí) 朝鲜(xiān)

B: 小摊(tān) 历史(shǐ) 智慧(zì)

C: 便宜(pián) 面貌(mào) 毛驴(lǘ)

D: 选择(zhé) 官吏(lì) 携手(xié)

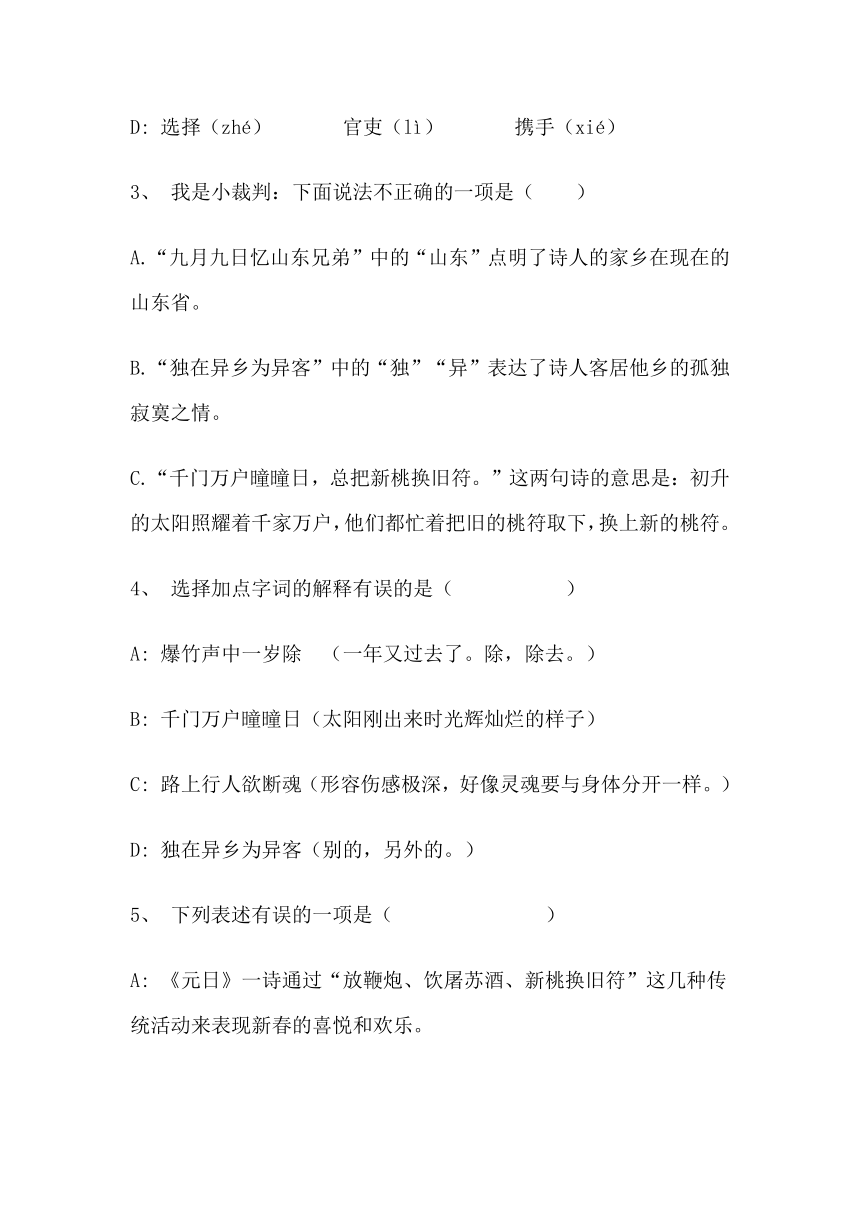

3、 我是小裁判:下面说法不正确的一项是( )

A.“九月九日忆山东兄弟”中的“山东”点明了诗人的家乡在现在的山东省。

B.“独在异乡为异客”中的“独”“异”表达了诗人客居他乡的孤独寂寞之情。

C.“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。”这两句诗的意思是:初升的太阳照耀着千家万户,他们都忙着把旧的桃符取下,换上新的桃符。

4、 选择加点字词的解释有误的是( )

A: 爆竹声中一岁除 (一年又过去了。除,除去。)

B: 千门万户曈曈日(太阳刚出来时光辉灿烂的样子)

C: 路上行人欲断魂(形容伤感极深,好像灵魂要与身体分开一样。)

D: 独在异乡为异客(别的,另外的。)

5、 下列表述有误的一项是( )

A: 《元日》一诗通过“放鞭炮、饮屠苏酒、新桃换旧符”这几种传统活动来表现新春的喜悦和欢乐。

B: 《清明》的作者诗中描写了清明时节细雨纷纷的景象,表现了孤身行路之人凄迷纷乱的悲伤情绪。

C: 《九月九日忆山东兄弟》描述了唐代诗人王维独在异乡,在重阳佳节想起了远方的亲人登高、插茱萸的情景,表达了作者怀乡思亲的感情

D: 本课的三首古诗都与传统节日有关,分别描写的是我国传统节日元旦、清明、重阳三个传统节日。

三、填空题 ( 共4小题 )

1、 (题文)根据意思将词语分类。

暴风 爆竹 屠苏 交换 暖和 除旧迎新 送行 户口 桃子 新旧

其中是形容词的是:

是动词的是:

是名词的是:

2、 按查字典的要求填空。

“举”字,用音序查字法,应先查大写字母________,再查音节________;用部首查字法,应先查________部,再查________

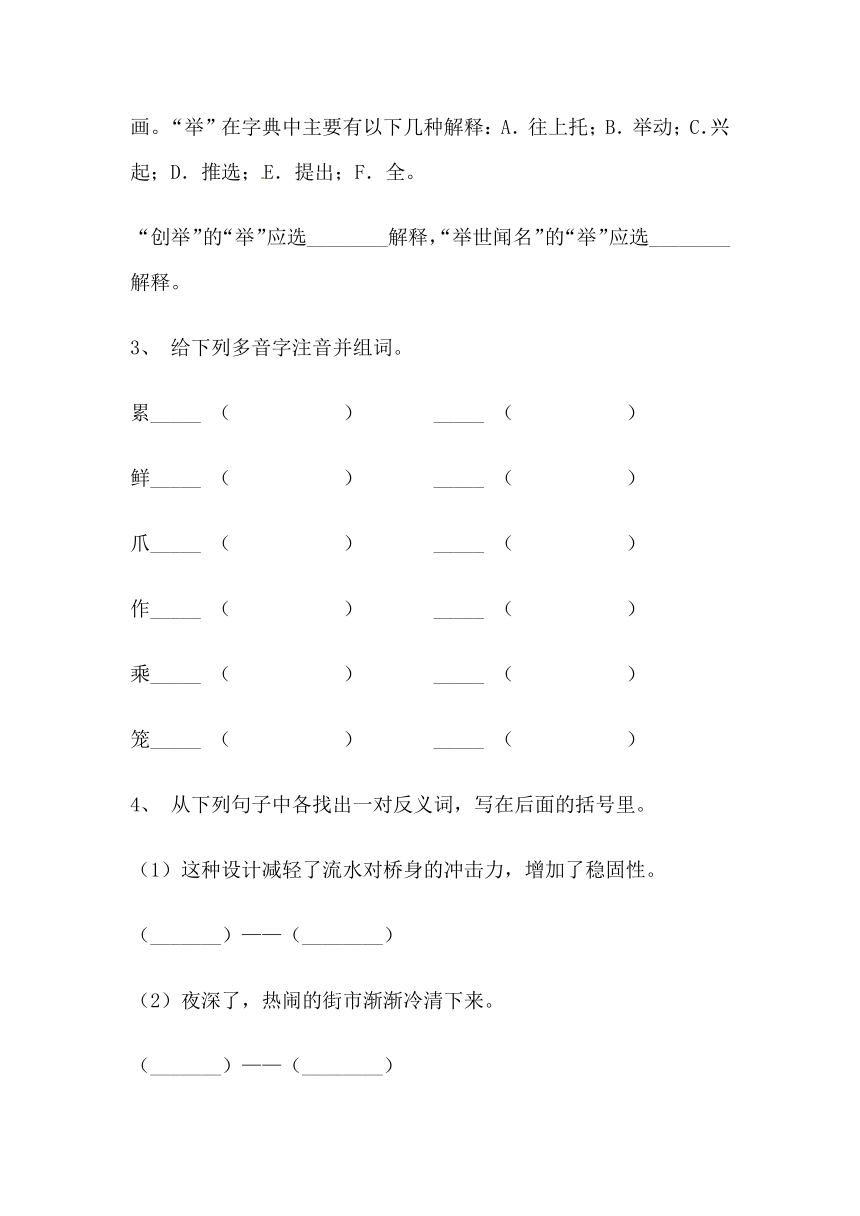

画。“举”在字典中主要有以下几种解释:A.往上托;B.举动;C.兴起;D.推选;E.提出;F.全。

“创举”的“举”应选________解释,“举世闻名”的“举”应选________解释。

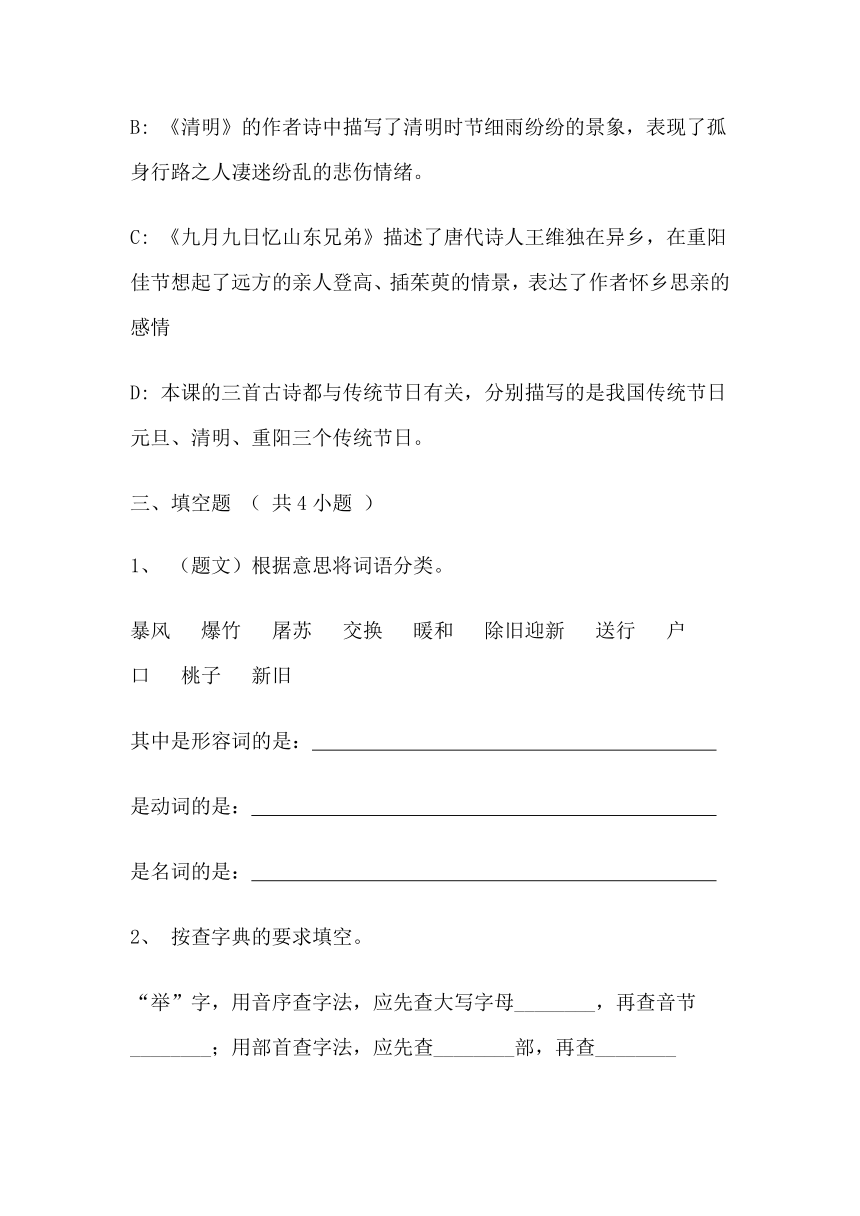

3、 给下列多音字注音并组词。

累_____ ( ) _____ ( )

鲜_____ ( ) _____ ( )

爪_____ ( ) _____ ( )

作_____ ( ) _____ ( )

乘_____ ( ) _____ ( )

笼_____ ( ) _____ ( )

4、 从下列句子中各找出一对反义词,写在后面的括号里。

(1)这种设计减轻了流水对桥身的冲击力,增加了稳固性。

(_______)——(________)

(2)夜深了,热闹的街市渐渐冷清下来。

(_______)——(________)

(3)帛比竹片、木片穿成的笨重的书要轻便。

(_______)——(________)

(4)简陋的栏板上雕刻着精美的图案。

(_______)——(________)

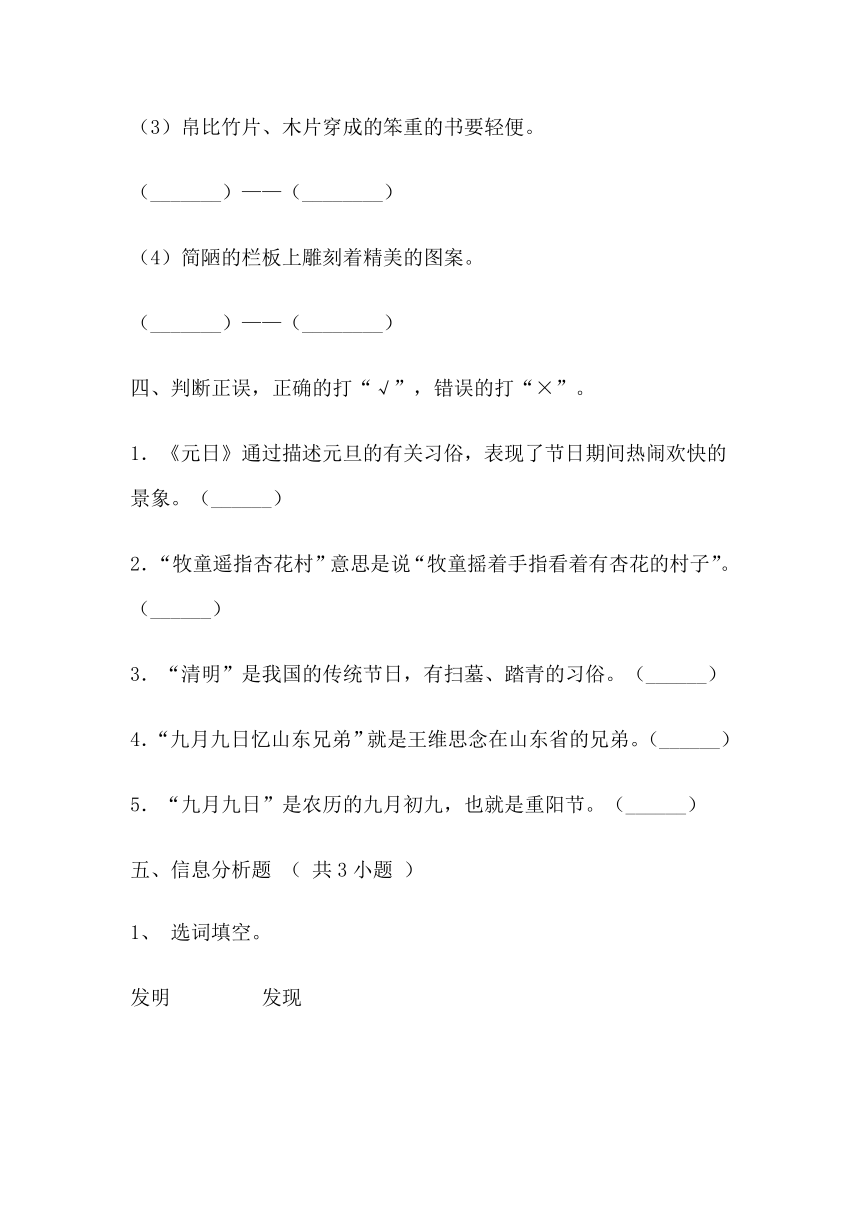

四、判断正误,正确的打“√”,错误的打“×”。

1.《元日》通过描述元旦的有关习俗,表现了节日期间热闹欢快的景象。(______)

2.“牧童遥指杏花村”意思是说“牧童摇着手指看着有杏花的村子”。(______)

3.“清明”是我国的传统节日,有扫墓、踏青的习俗。(______)

4.“九月九日忆山东兄弟”就是王维思念在山东省的兄弟。(______)

5.“九月九日”是农历的九月初九,也就是重阳节。(______)

五、信息分析题 ( 共3小题 )

1、 选词填空。

发明 发现

1.科学家________了许多奇怪的现象。

2.诺贝尔________了炸药。

改进 改正 改善 改变 改造

3.近几年,人们的生活发生了很大的________。

4.蔡伦________了造纸术。

5.这些危房经过________后,已是面目一新了。

6.在老师的教导下,小明________了错误,学习成绩有了很大的提高。

7.自从“精准扶贫”政策落实以后,他家的生活________了。

2、 把下列各组词语中加点字的错误读音圈出来,并改正在括号里。

1. 屠苏(tú) 茱萸(rú) 曈曈日(tóng) (______)

2. 创造(chuàng) 携带(xié) 朝鲜(xiān) (______)

3. 拱桥(gǒng) 横跨(héng) 前爪(zhuǎ) (______)

4. 一寸(chùn) 溜达(liū) 惊扰(rǎo) (______)

3、 给带点字选择正确的解释,填序号。

①有分别;不相同。②分开。③另外的;别的。④奇异;特别。

1.花园里的花颜色各异。 (_______)

2.蓝蓝的爸爸妈妈离异了。 (_______)

3.最近,大家都在谈论一件怪异的事。 (_______)

4.身在异国他乡,哪有不怀念家乡的? (_______)

六、句子训练营。

(1)画保存在博物院里。(扩句)

_________________________________________________________

(2)我们的祖先用刀把文字刻在龟甲和兽骨上。(改为“被”字句)

_________________________________________________________

(3)《清明上河图》使我们看到了八九百年以前的古都风貌。《清明上河图》使我们看到了当时普通百姓的生活情景。(将两句话合并成一句话)

_________________________________________________________

(4)独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。(翻译诗句)

_________________________________________________________

(5)张择端画的画,是多么传神啊!(用加点词造向)

_________________________________________________________

七、阅读 ( 共3小题 )

1、 阅读下文,回答问题。

梅[]

①梅、兰、菊、竹并称为“国画四君子”。

②梅的花瓣多为五片,所以梅花又叫“五福花”。梅花象征着快乐、幸福、长寿、顺利、和平。

③梅花的美,不在一朵,而在一群。她盛开时,一团团一簇簇,缀满枝头,给人以温暖的感觉。深冬初春时赏梅,会有一种热烈的气氛,让人感觉不到天气的冷峭。她那不畏严寒、傲霜斗雪的精神及清雅高洁的形象,向来为中国人尊崇。

④人们还把梅花与挺拔的松树、秀丽的翠竹并称为“岁寒三友”。

⑤我国画家历来喜欢画梅,但要画好并不易,因为“画梅须具梅气骨,人与梅花一样清”。

【1】填空。

①梅、兰、菊、竹并称为“________”。

②梅花又叫“________”,象征着快乐、________、________、________、________。

③人们把梅花、松树、翠竹并称为“________”。

【2】短文第③段的主要意思是什么?请写在下面。

___________________________________________________________

【3】为什么说要画好梅花并不容易?(用原文的话回答)

___________________________________________________________

2、 阅读短文,完成练习。

春节

①农历正月初一是春节,俗称“过年”。除了部分少数民族有自己的年历,各自过自己的年节外,其他各民族都同汉族一道过春节。

②“年”的最初含义来自农业,谷子一熟为一年。各个朝代过年的具体时间也不尽相同,夏朝以正月初一为年,商朝以十二月初一为年。到了西汉,汉武帝恢复了夏历,以正月初一为岁首(年)。古时候称正月初一为“元旦”,而不叫“春节”,“元”就是开始,“旦”是指早晨,也就是一年的第一个早晨。

③春节是最具有浓郁民族特色和喜庆气氛的传统节日。每当节日来临,从城镇到乡村,到处张灯结彩,喜气洋洋。有卖年画春联的,有卖灯笼爆竹的,有卖窗花脸谱……这“年”从腊月二十三一直过到正月十五。特别是在农村,过年的气氛更热烈,大年三十要守岁,包饺子,贴春联,放爆竹;大年初一要走亲访友拜大年……

④传说古时候有一种凶恶的怪兽,长着血盆大口,人们叫它“年”。每到腊月三十,它便出来吃人。一个腊月三十的晚上,“年”到了一个村庄,恰巧有两个牧童在比赛甩鞭子。“年”忽听半空响起啪啪响声,吓得望风逃窜。“年”窜到另一个村子,它朝门缝里一望,那亮闪闪的灯光,刺得它头昏眼花,只得溜了。后来大家才知道“年”怕响、怕光。人们为了保护自己,想出了许多抵御“年”的方法,这些方法逐渐演化为过年的风俗。如三十晚上家家户户都放爆竹,这大概是从牧童赛鞭子演变而来的。又如旧时把“对联”叫“桃符”,意思也是为了驱逐邪恶,后来才改叫“对联”或“春联”。再如,腊月三十全家人吃年夜饭,除了准备同猛兽搏斗外,还有庆祝丰收的意思。

【1】第③段是围绕哪句话来写的?请用“ ”画出来。

【2】第④段中出现“如”“又如”“再如”,下面对它们的作用分析正确的是( )

A.使读者更清楚春节习俗的演变 B.形象地写出了春节的特点

C.为了表达人们的美好祝愿 D.清楚地介绍“年”怕什么

【3】为什么人们用“放爆竹”的方法抵御“年”?

___________________________________________________________

【4】根据短文内容,判断下列说法是否正确,正确的打“√”,错误的打“×”。

(1)我国各少数民族都同汉族一道过春节。(______)

(2)“年”的最初含义与农业有关,历史上各个朝代过年的具体时间不尽相同。(______)

(3)腊月三十全家人吃年夜饭,只是为了庆祝丰收。(______)

【5】中国传统节日中有很多风俗,请你仿照例子,猜测你喜欢的风俗的来历。

例:三十晚上家家户户都放爆竹,这大概是从牧童赛鞭子演变而来的。

_____________,这大概是从____________演变而来的。

3、 张衡

东汉时期,有一位杰出的科学家名叫张衡。发明了一种测定地震方位的仪器——地动仪。

那时候,经常发生地震。每发生一次地震,都会影响到很多地区。不仅城墙、房屋大量倒塌(tā),还会死伤许多人畜。

当时,人们把地震看做不吉利的征兆,认为是得罪了上天的结果。张衡却不这么看。他认真记录(lù)、研究地震现象,经过细心考察和分析,发明了一种测定地震方位的仪器——地动仪。

地动仪用铜(tónɡ)铸(zhù)成,形状像大酒坛(tán)。顶上有凸(tū)起的盖。四围铸有八条龙,龙头对准八个方向,每条龙的嘴里含着一颗小铜球。龙头下面,蹲着八只铜铸的蛤蟆(há ma),仰着头,张着嘴,对准上面的龙嘴。要是哪个地区发生了地震,朝着那个方向的龙就会张开嘴巴,吐出铜球。铜球当啷(dānɡ lānɡ)一声,正好落在蛤蟆的嘴里。人们听了,就知道哪个方向发生了地震。

公元138年2月的一天,地动仪正对西方的那个龙嘴突然张开,吐出了铜球。按照张衡的设计,这就说明京城西部发生了地震。

可是那一天,京城洛(luò)阳的人们没有一点儿感觉,也没有听说附近有哪儿发生了地震。大伙儿议论纷纷,都说张衡的地动仪是骗(piàn)人的玩意儿,甚至有人说他造谣生事。

过了两天,有人骑着快马来向朝廷(tínɡ)报告,说离洛阳一千多里的金城、陇(lǒnɡ)西一带发生了大地震,还发生了山崩(bēnɡ)。大伙儿这才信服了。

张衡发明的地动仪,是世界上最早测定地震方位的仪器。他的发明创造,为我国的科学事业做出了卓(zhuó)越的贡(ɡònɡ)献。

【1】根据短文内容填空。

张衡是______________时期杰出的______________,他发明的______________是世界上最早测定地震方位的仪器。

【2】用横线画出描写地动仪外形的句子。

【3】写出下列词语的反义词。

杰出 (______) 卓越 (______)

【4】从张衡身上你学到了什么?[]

___________________________________________________________

___________________________________________________________

答案与解析[]

一、独在异乡为异客 每逢佳节倍思亲

遥知兄弟登高处 遍插茱萸少一人

解析:

本题考查的是摘抄诗歌,注意笔画笔顺,字形结构。不要写错别字,不要摘抄错顺序。

二、1、A[]

解析:

本题考查古诗的朗读与节奏。一、根据古诗语法结构确定朗读节奏(主、谓、宾)。

二、根据古诗句意思确定朗读节奏。A项正确。出自宋代苏轼工《惠崇春江晚景图》。

B. 春江/暖水/鸭先知。出自宋代苏轼《惠崇春江晚景图》。

C. 因/释其耒/而守株。出自于文言文《守株待兔》。

D. 绿阴/不减/来时路。出自宋代曾几的《三衢道中》。

2、C

解析:

此题考查学生辨析字音的能力,正确读准字音,注意区别形近字、多音字的读音,还要注意声调、韵母的区别,平时要多读,多练。在本题中读音全部正确的是C项。

A项:屠苏shū——sū 茱萸yí——yú 朝鲜xiān——xiǎn

B项:智慧zì——zhì

D项:选择zhé——zé

3、A

解析:[]

此题考查对诗句的理解和赏析,注意在学习古诗时,不仅要能熟练背诵,还要掌握和理解诗句所表达的含义。“九月九日忆山东兄弟” 山东是指王维当时迁居于蒲县(今山西永济县),位于函谷关与华山以东,所以称山东。不是现在的山东省。

故答案为A。

4、A

5、D

三、1、形容词:暖和 新旧

动词:交换 送行

名词:暴风 爆竹 屠苏 除旧迎新 户口 桃子

2、J jǔ 丶 8 B F

解析:

此题考查汉语拼音、音序、汉字结构、偏旁部首、笔画笔顺、字义等方面的知识。因此,应全面扎实地掌握各方面的知识,同时在运用知

识时,注意把握其不同的特点和要求。本题考查学生查字典的能力。对不认识的字用部首查字法,对不会写的字用音序查字法,一字多义要结合语境来理解。

故答案为:J;jǔ;丶;8;B;F。

3、赵州桥 李春 清明上河图 张择端 独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲 元日 王安石 千门万户日,总把新桃换旧符

4、lèi 劳累 lěi 积累 xiān 新鲜 xiǎn 朝鲜 zhǎo 爪牙 zhuǎ 爪子 zuō 作坊 zuò 作业 chéng 乘车 shèng 千乘 lóng 笼灯 lǒng 笼罩

5、减轻 增加 热闹 冷清 笨重 轻便 简陋 精美

四、× × √ × √

五、1、发现 发明 改变 改进 改造 改正 改善

解析:

选词填空中的备选词语大多数都是同义词或近义词,通过分析、比较,会发现它们之间会有细微差别。因此,选择时我们必须结合语言环境,体会词语的区别,认真选择恰当的词语。

发明:是应用自然规律解决技术领域中特有问题而提出创新性方案、措施的过程和成果。

发现:是人类对于自我的内在、具体性的自然及其整体的认识,也是一种再加工的行为。

改进:改变旧有情况,使有所进步。

改正:把错误的改为正确的。

改善:是为追求更快、更好、更加简洁地达成工作目标而通过“手段选择”或“方法变更”,把事情或动作往好的方向修正或调整的过程,简单来说就是改变原有情况使好一些。

改变:食物想对产生差别,转变。

改造:改变;打造。

故答案为:发现;发明;改变;改进;改造;改正;改善。

2、萸(yú) 鲜(xiǎn) 爪(zhǎo) 寸(cùn)

3、1.① 2.② 3.④ 4.③

六、这幅画完整地保存在北京故言博物院里。 文字被我们的祖先用刀刻在龟甲和兽骨上。 《清明上河图》使我们看了八九百年以前的古都风,看到了当时普通百姓的生活情景。 我独自一人在他多做客,每到美好的节日,我就更加思念家乡的亲人。 小红画的粉笔画可真传神啊!

七、1、【1】 国画四君子 五福花 幸福 长寿 顺利 和平 岁寒三友

【2】梅花的精神和形象为中国人所尊崇。

【3】因为“画梅须具梅气骨,人与梅花一样清”

2、【1】春节是最具有浓郁民族特色和喜庆气氛的传统节日。

【2】A

【3】传说中“年”是个怪兽,每到腊月三十就出来吃人。有一次“年”被牧童甩鞭子的声音吓跑了,因此人们知道了“年”怕响,后来牧童赛鞭子就演变成了放爆竹。

【4】 × √ ×

【5】 三十晚上家家户户都守岁 一家人聚在一起壮胆,熬走趁着夜色出来吃人的“年”

解析:

【1】

本题主要考查对中心句的理解。中心句是一段话的中心,一般在开头或者结尾。

第③段是围绕春节的浓郁民族特色和喜庆气氛来写,因此“春节是最具有浓郁民族特色和喜庆气氛的传统节日。”这句话是第三自然段的中心句。

【2】

本题主要考查对词语的理解能力。

第四自然讲述抵御“年”的方法,如三十晚上家家户户都放爆竹,又如旧时把“对联”叫“桃符”,意思也是为了驱逐邪恶,后来才改叫“对联”或“春联”。再如,腊月三十全家人吃年夜饭,除了准备同猛兽搏斗外,还有庆祝丰收的意思。这能让读者更清楚春节习俗的演变。

【3】

本题主要考查对内容的理解。

从“传说古时候有一种凶恶的怪兽,长着血盆大口,人们叫它“年”。每到腊月三十,它便出来吃人;“年”忽听半空响起啪啪响声,吓得望风逃窜。“年”窜到另一个村子,它朝门缝里一望,那亮闪闪的灯光,刺得它头昏眼花,只得溜了。后来大家才知道“年”怕响、怕光。”可知,人们用“放爆竹”的方法抵御“年”是因为“年”是个怪兽,每到腊月三十就出来吃人。

【4】

本题主要考查对内容的理解。

(1)从“农历正月初一是春节,俗称“过年”。除了部分少数民族有自己的年历,各自过自己的年节外,其他各民族都同汉族一道过春节。”可知,并不是我国各少数民族都同汉族一道过春节,部分少数民族有自己的年历。说法错误。

(2)从“年”的最初含义来自农业,谷子一熟为一年。各个朝代过年的具体时间也不尽相同”可知,“年”的最初含义与农业有关,历史上各个朝代过年的具体时间不尽相同。说法正确。

(3)从“腊月三十全家人吃年夜饭,除了准备同猛兽搏斗外,还有庆祝丰收的意思。”可知,腊月三十全家人吃年夜饭,既准备同猛兽搏斗又为了庆祝丰收。说法错误。

【5】

本题考查仿写句子的能力。

“三十晚上家家户户都放爆竹,这大概是从牧童赛鞭子演变而来的。”句子中讲述传统节日以及风俗,仿写时,也要将节日和风俗写出来。例如:三十晚上家家户户都贴对联,这大概是从驱逐邪恶,驱赶年演变而来的。

3、【1】 东汉 科学家 地动仪

【2】地动仪用铜铸成,形状像大酒坛。顶上有凸起的盖。四围铸有八条龙,龙头对准八个方向,每条龙的嘴里含着一颗小铜球。龙头下面,蹲着八只铜铸的蛤蟆,仰着头,张着嘴,对准上面的龙嘴。要是哪个地区发生了地震,朝着那个方向的龙就会张开嘴巴,吐出铜球。铜球当啷一声,正好落在蛤蟆的嘴里。人们听了,就知道哪个方向发生了地震

【3】 平凡 寻常

【4】生活中要多问几个为什么?多思考、解决问题。

解析:

【1】本题主要考查学生筛选信息的能力。完成此题,抓住第一自然段和结尾段便可得出答案。

【2】本题主要考查学生筛选信息的能力。完成此题,仔细阅读第四自然段便可得出答案。

【3】本题主要考查学生对词语的积累,要求学生理解词语的意思,并根据其含义写出相应的反义词。

【4】本题要考查学生对文章内容的理解和领悟能力。完成此题时,抓住张衡的人物形象分析,便可得出答案,注意语言表达要通顺。

一、将下列诗句抄写在田字格内,书写正确、工整 、美观。

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

二、单选题 ( 共5小题 )

1、 下列句子中,朗读节奏划分正确的是( )

A: 竹外/桃花/三两枝。

B: 春江水/暖/鸭先知。

C: 因释/其耒/而守株。

D: 绿阴/不减来时/路。

2、 下列词语中,带点字读音都正确的一组是( )

A: 屠苏 (shū) 茱萸(yí) 朝鲜(xiān)

B: 小摊(tān) 历史(shǐ) 智慧(zì)

C: 便宜(pián) 面貌(mào) 毛驴(lǘ)

D: 选择(zhé) 官吏(lì) 携手(xié)

3、 我是小裁判:下面说法不正确的一项是( )

A.“九月九日忆山东兄弟”中的“山东”点明了诗人的家乡在现在的山东省。

B.“独在异乡为异客”中的“独”“异”表达了诗人客居他乡的孤独寂寞之情。

C.“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。”这两句诗的意思是:初升的太阳照耀着千家万户,他们都忙着把旧的桃符取下,换上新的桃符。

4、 选择加点字词的解释有误的是( )

A: 爆竹声中一岁除 (一年又过去了。除,除去。)

B: 千门万户曈曈日(太阳刚出来时光辉灿烂的样子)

C: 路上行人欲断魂(形容伤感极深,好像灵魂要与身体分开一样。)

D: 独在异乡为异客(别的,另外的。)

5、 下列表述有误的一项是( )

A: 《元日》一诗通过“放鞭炮、饮屠苏酒、新桃换旧符”这几种传统活动来表现新春的喜悦和欢乐。

B: 《清明》的作者诗中描写了清明时节细雨纷纷的景象,表现了孤身行路之人凄迷纷乱的悲伤情绪。

C: 《九月九日忆山东兄弟》描述了唐代诗人王维独在异乡,在重阳佳节想起了远方的亲人登高、插茱萸的情景,表达了作者怀乡思亲的感情

D: 本课的三首古诗都与传统节日有关,分别描写的是我国传统节日元旦、清明、重阳三个传统节日。

三、填空题 ( 共4小题 )

1、 (题文)根据意思将词语分类。

暴风 爆竹 屠苏 交换 暖和 除旧迎新 送行 户口 桃子 新旧

其中是形容词的是:

是动词的是:

是名词的是:

2、 按查字典的要求填空。

“举”字,用音序查字法,应先查大写字母________,再查音节________;用部首查字法,应先查________部,再查________

画。“举”在字典中主要有以下几种解释:A.往上托;B.举动;C.兴起;D.推选;E.提出;F.全。

“创举”的“举”应选________解释,“举世闻名”的“举”应选________解释。

3、 给下列多音字注音并组词。

累_____ ( ) _____ ( )

鲜_____ ( ) _____ ( )

爪_____ ( ) _____ ( )

作_____ ( ) _____ ( )

乘_____ ( ) _____ ( )

笼_____ ( ) _____ ( )

4、 从下列句子中各找出一对反义词,写在后面的括号里。

(1)这种设计减轻了流水对桥身的冲击力,增加了稳固性。

(_______)——(________)

(2)夜深了,热闹的街市渐渐冷清下来。

(_______)——(________)

(3)帛比竹片、木片穿成的笨重的书要轻便。

(_______)——(________)

(4)简陋的栏板上雕刻着精美的图案。

(_______)——(________)

四、判断正误,正确的打“√”,错误的打“×”。

1.《元日》通过描述元旦的有关习俗,表现了节日期间热闹欢快的景象。(______)

2.“牧童遥指杏花村”意思是说“牧童摇着手指看着有杏花的村子”。(______)

3.“清明”是我国的传统节日,有扫墓、踏青的习俗。(______)

4.“九月九日忆山东兄弟”就是王维思念在山东省的兄弟。(______)

5.“九月九日”是农历的九月初九,也就是重阳节。(______)

五、信息分析题 ( 共3小题 )

1、 选词填空。

发明 发现

1.科学家________了许多奇怪的现象。

2.诺贝尔________了炸药。

改进 改正 改善 改变 改造

3.近几年,人们的生活发生了很大的________。

4.蔡伦________了造纸术。

5.这些危房经过________后,已是面目一新了。

6.在老师的教导下,小明________了错误,学习成绩有了很大的提高。

7.自从“精准扶贫”政策落实以后,他家的生活________了。

2、 把下列各组词语中加点字的错误读音圈出来,并改正在括号里。

1. 屠苏(tú) 茱萸(rú) 曈曈日(tóng) (______)

2. 创造(chuàng) 携带(xié) 朝鲜(xiān) (______)

3. 拱桥(gǒng) 横跨(héng) 前爪(zhuǎ) (______)

4. 一寸(chùn) 溜达(liū) 惊扰(rǎo) (______)

3、 给带点字选择正确的解释,填序号。

①有分别;不相同。②分开。③另外的;别的。④奇异;特别。

1.花园里的花颜色各异。 (_______)

2.蓝蓝的爸爸妈妈离异了。 (_______)

3.最近,大家都在谈论一件怪异的事。 (_______)

4.身在异国他乡,哪有不怀念家乡的? (_______)

六、句子训练营。

(1)画保存在博物院里。(扩句)

_________________________________________________________

(2)我们的祖先用刀把文字刻在龟甲和兽骨上。(改为“被”字句)

_________________________________________________________

(3)《清明上河图》使我们看到了八九百年以前的古都风貌。《清明上河图》使我们看到了当时普通百姓的生活情景。(将两句话合并成一句话)

_________________________________________________________

(4)独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。(翻译诗句)

_________________________________________________________

(5)张择端画的画,是多么传神啊!(用加点词造向)

_________________________________________________________

七、阅读 ( 共3小题 )

1、 阅读下文,回答问题。

梅[]

①梅、兰、菊、竹并称为“国画四君子”。

②梅的花瓣多为五片,所以梅花又叫“五福花”。梅花象征着快乐、幸福、长寿、顺利、和平。

③梅花的美,不在一朵,而在一群。她盛开时,一团团一簇簇,缀满枝头,给人以温暖的感觉。深冬初春时赏梅,会有一种热烈的气氛,让人感觉不到天气的冷峭。她那不畏严寒、傲霜斗雪的精神及清雅高洁的形象,向来为中国人尊崇。

④人们还把梅花与挺拔的松树、秀丽的翠竹并称为“岁寒三友”。

⑤我国画家历来喜欢画梅,但要画好并不易,因为“画梅须具梅气骨,人与梅花一样清”。

【1】填空。

①梅、兰、菊、竹并称为“________”。

②梅花又叫“________”,象征着快乐、________、________、________、________。

③人们把梅花、松树、翠竹并称为“________”。

【2】短文第③段的主要意思是什么?请写在下面。

___________________________________________________________

【3】为什么说要画好梅花并不容易?(用原文的话回答)

___________________________________________________________

2、 阅读短文,完成练习。

春节

①农历正月初一是春节,俗称“过年”。除了部分少数民族有自己的年历,各自过自己的年节外,其他各民族都同汉族一道过春节。

②“年”的最初含义来自农业,谷子一熟为一年。各个朝代过年的具体时间也不尽相同,夏朝以正月初一为年,商朝以十二月初一为年。到了西汉,汉武帝恢复了夏历,以正月初一为岁首(年)。古时候称正月初一为“元旦”,而不叫“春节”,“元”就是开始,“旦”是指早晨,也就是一年的第一个早晨。

③春节是最具有浓郁民族特色和喜庆气氛的传统节日。每当节日来临,从城镇到乡村,到处张灯结彩,喜气洋洋。有卖年画春联的,有卖灯笼爆竹的,有卖窗花脸谱……这“年”从腊月二十三一直过到正月十五。特别是在农村,过年的气氛更热烈,大年三十要守岁,包饺子,贴春联,放爆竹;大年初一要走亲访友拜大年……

④传说古时候有一种凶恶的怪兽,长着血盆大口,人们叫它“年”。每到腊月三十,它便出来吃人。一个腊月三十的晚上,“年”到了一个村庄,恰巧有两个牧童在比赛甩鞭子。“年”忽听半空响起啪啪响声,吓得望风逃窜。“年”窜到另一个村子,它朝门缝里一望,那亮闪闪的灯光,刺得它头昏眼花,只得溜了。后来大家才知道“年”怕响、怕光。人们为了保护自己,想出了许多抵御“年”的方法,这些方法逐渐演化为过年的风俗。如三十晚上家家户户都放爆竹,这大概是从牧童赛鞭子演变而来的。又如旧时把“对联”叫“桃符”,意思也是为了驱逐邪恶,后来才改叫“对联”或“春联”。再如,腊月三十全家人吃年夜饭,除了准备同猛兽搏斗外,还有庆祝丰收的意思。

【1】第③段是围绕哪句话来写的?请用“ ”画出来。

【2】第④段中出现“如”“又如”“再如”,下面对它们的作用分析正确的是( )

A.使读者更清楚春节习俗的演变 B.形象地写出了春节的特点

C.为了表达人们的美好祝愿 D.清楚地介绍“年”怕什么

【3】为什么人们用“放爆竹”的方法抵御“年”?

___________________________________________________________

【4】根据短文内容,判断下列说法是否正确,正确的打“√”,错误的打“×”。

(1)我国各少数民族都同汉族一道过春节。(______)

(2)“年”的最初含义与农业有关,历史上各个朝代过年的具体时间不尽相同。(______)

(3)腊月三十全家人吃年夜饭,只是为了庆祝丰收。(______)

【5】中国传统节日中有很多风俗,请你仿照例子,猜测你喜欢的风俗的来历。

例:三十晚上家家户户都放爆竹,这大概是从牧童赛鞭子演变而来的。

_____________,这大概是从____________演变而来的。

3、 张衡

东汉时期,有一位杰出的科学家名叫张衡。发明了一种测定地震方位的仪器——地动仪。

那时候,经常发生地震。每发生一次地震,都会影响到很多地区。不仅城墙、房屋大量倒塌(tā),还会死伤许多人畜。

当时,人们把地震看做不吉利的征兆,认为是得罪了上天的结果。张衡却不这么看。他认真记录(lù)、研究地震现象,经过细心考察和分析,发明了一种测定地震方位的仪器——地动仪。

地动仪用铜(tónɡ)铸(zhù)成,形状像大酒坛(tán)。顶上有凸(tū)起的盖。四围铸有八条龙,龙头对准八个方向,每条龙的嘴里含着一颗小铜球。龙头下面,蹲着八只铜铸的蛤蟆(há ma),仰着头,张着嘴,对准上面的龙嘴。要是哪个地区发生了地震,朝着那个方向的龙就会张开嘴巴,吐出铜球。铜球当啷(dānɡ lānɡ)一声,正好落在蛤蟆的嘴里。人们听了,就知道哪个方向发生了地震。

公元138年2月的一天,地动仪正对西方的那个龙嘴突然张开,吐出了铜球。按照张衡的设计,这就说明京城西部发生了地震。

可是那一天,京城洛(luò)阳的人们没有一点儿感觉,也没有听说附近有哪儿发生了地震。大伙儿议论纷纷,都说张衡的地动仪是骗(piàn)人的玩意儿,甚至有人说他造谣生事。

过了两天,有人骑着快马来向朝廷(tínɡ)报告,说离洛阳一千多里的金城、陇(lǒnɡ)西一带发生了大地震,还发生了山崩(bēnɡ)。大伙儿这才信服了。

张衡发明的地动仪,是世界上最早测定地震方位的仪器。他的发明创造,为我国的科学事业做出了卓(zhuó)越的贡(ɡònɡ)献。

【1】根据短文内容填空。

张衡是______________时期杰出的______________,他发明的______________是世界上最早测定地震方位的仪器。

【2】用横线画出描写地动仪外形的句子。

【3】写出下列词语的反义词。

杰出 (______) 卓越 (______)

【4】从张衡身上你学到了什么?[]

___________________________________________________________

___________________________________________________________

答案与解析[]

一、独在异乡为异客 每逢佳节倍思亲

遥知兄弟登高处 遍插茱萸少一人

解析:

本题考查的是摘抄诗歌,注意笔画笔顺,字形结构。不要写错别字,不要摘抄错顺序。

二、1、A[]

解析:

本题考查古诗的朗读与节奏。一、根据古诗语法结构确定朗读节奏(主、谓、宾)。

二、根据古诗句意思确定朗读节奏。A项正确。出自宋代苏轼工《惠崇春江晚景图》。

B. 春江/暖水/鸭先知。出自宋代苏轼《惠崇春江晚景图》。

C. 因/释其耒/而守株。出自于文言文《守株待兔》。

D. 绿阴/不减/来时路。出自宋代曾几的《三衢道中》。

2、C

解析:

此题考查学生辨析字音的能力,正确读准字音,注意区别形近字、多音字的读音,还要注意声调、韵母的区别,平时要多读,多练。在本题中读音全部正确的是C项。

A项:屠苏shū——sū 茱萸yí——yú 朝鲜xiān——xiǎn

B项:智慧zì——zhì

D项:选择zhé——zé

3、A

解析:[]

此题考查对诗句的理解和赏析,注意在学习古诗时,不仅要能熟练背诵,还要掌握和理解诗句所表达的含义。“九月九日忆山东兄弟” 山东是指王维当时迁居于蒲县(今山西永济县),位于函谷关与华山以东,所以称山东。不是现在的山东省。

故答案为A。

4、A

5、D

三、1、形容词:暖和 新旧

动词:交换 送行

名词:暴风 爆竹 屠苏 除旧迎新 户口 桃子

2、J jǔ 丶 8 B F

解析:

此题考查汉语拼音、音序、汉字结构、偏旁部首、笔画笔顺、字义等方面的知识。因此,应全面扎实地掌握各方面的知识,同时在运用知

识时,注意把握其不同的特点和要求。本题考查学生查字典的能力。对不认识的字用部首查字法,对不会写的字用音序查字法,一字多义要结合语境来理解。

故答案为:J;jǔ;丶;8;B;F。

3、赵州桥 李春 清明上河图 张择端 独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲 元日 王安石 千门万户日,总把新桃换旧符

4、lèi 劳累 lěi 积累 xiān 新鲜 xiǎn 朝鲜 zhǎo 爪牙 zhuǎ 爪子 zuō 作坊 zuò 作业 chéng 乘车 shèng 千乘 lóng 笼灯 lǒng 笼罩

5、减轻 增加 热闹 冷清 笨重 轻便 简陋 精美

四、× × √ × √

五、1、发现 发明 改变 改进 改造 改正 改善

解析:

选词填空中的备选词语大多数都是同义词或近义词,通过分析、比较,会发现它们之间会有细微差别。因此,选择时我们必须结合语言环境,体会词语的区别,认真选择恰当的词语。

发明:是应用自然规律解决技术领域中特有问题而提出创新性方案、措施的过程和成果。

发现:是人类对于自我的内在、具体性的自然及其整体的认识,也是一种再加工的行为。

改进:改变旧有情况,使有所进步。

改正:把错误的改为正确的。

改善:是为追求更快、更好、更加简洁地达成工作目标而通过“手段选择”或“方法变更”,把事情或动作往好的方向修正或调整的过程,简单来说就是改变原有情况使好一些。

改变:食物想对产生差别,转变。

改造:改变;打造。

故答案为:发现;发明;改变;改进;改造;改正;改善。

2、萸(yú) 鲜(xiǎn) 爪(zhǎo) 寸(cùn)

3、1.① 2.② 3.④ 4.③

六、这幅画完整地保存在北京故言博物院里。 文字被我们的祖先用刀刻在龟甲和兽骨上。 《清明上河图》使我们看了八九百年以前的古都风,看到了当时普通百姓的生活情景。 我独自一人在他多做客,每到美好的节日,我就更加思念家乡的亲人。 小红画的粉笔画可真传神啊!

七、1、【1】 国画四君子 五福花 幸福 长寿 顺利 和平 岁寒三友

【2】梅花的精神和形象为中国人所尊崇。

【3】因为“画梅须具梅气骨,人与梅花一样清”

2、【1】春节是最具有浓郁民族特色和喜庆气氛的传统节日。

【2】A

【3】传说中“年”是个怪兽,每到腊月三十就出来吃人。有一次“年”被牧童甩鞭子的声音吓跑了,因此人们知道了“年”怕响,后来牧童赛鞭子就演变成了放爆竹。

【4】 × √ ×

【5】 三十晚上家家户户都守岁 一家人聚在一起壮胆,熬走趁着夜色出来吃人的“年”

解析:

【1】

本题主要考查对中心句的理解。中心句是一段话的中心,一般在开头或者结尾。

第③段是围绕春节的浓郁民族特色和喜庆气氛来写,因此“春节是最具有浓郁民族特色和喜庆气氛的传统节日。”这句话是第三自然段的中心句。

【2】

本题主要考查对词语的理解能力。

第四自然讲述抵御“年”的方法,如三十晚上家家户户都放爆竹,又如旧时把“对联”叫“桃符”,意思也是为了驱逐邪恶,后来才改叫“对联”或“春联”。再如,腊月三十全家人吃年夜饭,除了准备同猛兽搏斗外,还有庆祝丰收的意思。这能让读者更清楚春节习俗的演变。

【3】

本题主要考查对内容的理解。

从“传说古时候有一种凶恶的怪兽,长着血盆大口,人们叫它“年”。每到腊月三十,它便出来吃人;“年”忽听半空响起啪啪响声,吓得望风逃窜。“年”窜到另一个村子,它朝门缝里一望,那亮闪闪的灯光,刺得它头昏眼花,只得溜了。后来大家才知道“年”怕响、怕光。”可知,人们用“放爆竹”的方法抵御“年”是因为“年”是个怪兽,每到腊月三十就出来吃人。

【4】

本题主要考查对内容的理解。

(1)从“农历正月初一是春节,俗称“过年”。除了部分少数民族有自己的年历,各自过自己的年节外,其他各民族都同汉族一道过春节。”可知,并不是我国各少数民族都同汉族一道过春节,部分少数民族有自己的年历。说法错误。

(2)从“年”的最初含义来自农业,谷子一熟为一年。各个朝代过年的具体时间也不尽相同”可知,“年”的最初含义与农业有关,历史上各个朝代过年的具体时间不尽相同。说法正确。

(3)从“腊月三十全家人吃年夜饭,除了准备同猛兽搏斗外,还有庆祝丰收的意思。”可知,腊月三十全家人吃年夜饭,既准备同猛兽搏斗又为了庆祝丰收。说法错误。

【5】

本题考查仿写句子的能力。

“三十晚上家家户户都放爆竹,这大概是从牧童赛鞭子演变而来的。”句子中讲述传统节日以及风俗,仿写时,也要将节日和风俗写出来。例如:三十晚上家家户户都贴对联,这大概是从驱逐邪恶,驱赶年演变而来的。

3、【1】 东汉 科学家 地动仪

【2】地动仪用铜铸成,形状像大酒坛。顶上有凸起的盖。四围铸有八条龙,龙头对准八个方向,每条龙的嘴里含着一颗小铜球。龙头下面,蹲着八只铜铸的蛤蟆,仰着头,张着嘴,对准上面的龙嘴。要是哪个地区发生了地震,朝着那个方向的龙就会张开嘴巴,吐出铜球。铜球当啷一声,正好落在蛤蟆的嘴里。人们听了,就知道哪个方向发生了地震

【3】 平凡 寻常

【4】生活中要多问几个为什么?多思考、解决问题。

解析:

【1】本题主要考查学生筛选信息的能力。完成此题,抓住第一自然段和结尾段便可得出答案。

【2】本题主要考查学生筛选信息的能力。完成此题,仔细阅读第四自然段便可得出答案。

【3】本题主要考查学生对词语的积累,要求学生理解词语的意思,并根据其含义写出相应的反义词。

【4】本题要考查学生对文章内容的理解和领悟能力。完成此题时,抓住张衡的人物形象分析,便可得出答案,注意语言表达要通顺。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 燕子

- 3 荷花

- 4* 昆虫备忘录

- 口语交际:春游去哪儿玩

- 习作:我的植物朋友

- 语文园地

- 第二单元

- 5 守株待兔

- 6 陶罐和铁罐

- 7 鹿角和鹿腿

- 8* 池子与河流

- 口语交际:该不该实行班干部轮流制

- 习作:看图画,写一写

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 纸的发明

- 11 赵州桥

- 12* 一幅名扬中外的画

- 语文园地

- 第四单元

- 13 花钟

- 14 蜜蜂

- 15* 小虾

- 习作:我做了一项小实验

- 语文园地

- 第五单元

- 16 宇宙的另一边

- 17 我变成了一棵树

- 习作例文

- 习作:奇妙的想象

- 第六单元

- 18 童年的水墨画

- 19 剃头大师

- 20 肥皂泡

- 21* 我不能失信

- 习作:身边那些有特点的人

- 语文园地

- 第七单元

- 22 我们奇妙的世界

- 23 海底世界

- 24 火烧云

- 口语交际:劝告

- 习作:国宝大熊猫

- 语文园地

- 第八单元

- 25 慢性子裁缝和急性子顾客

- 26* 方帽子店

- 27 漏

- 28* 枣核

- 口语交际:趣味故事会

- 习作:这样想象真有趣

- 语文园地