2021-2022学年部编版语文七年级下册第11课《老王》教案

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年部编版语文七年级下册第11课《老王》教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 19.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-01 17:53:34 | ||

图片预览

文档简介

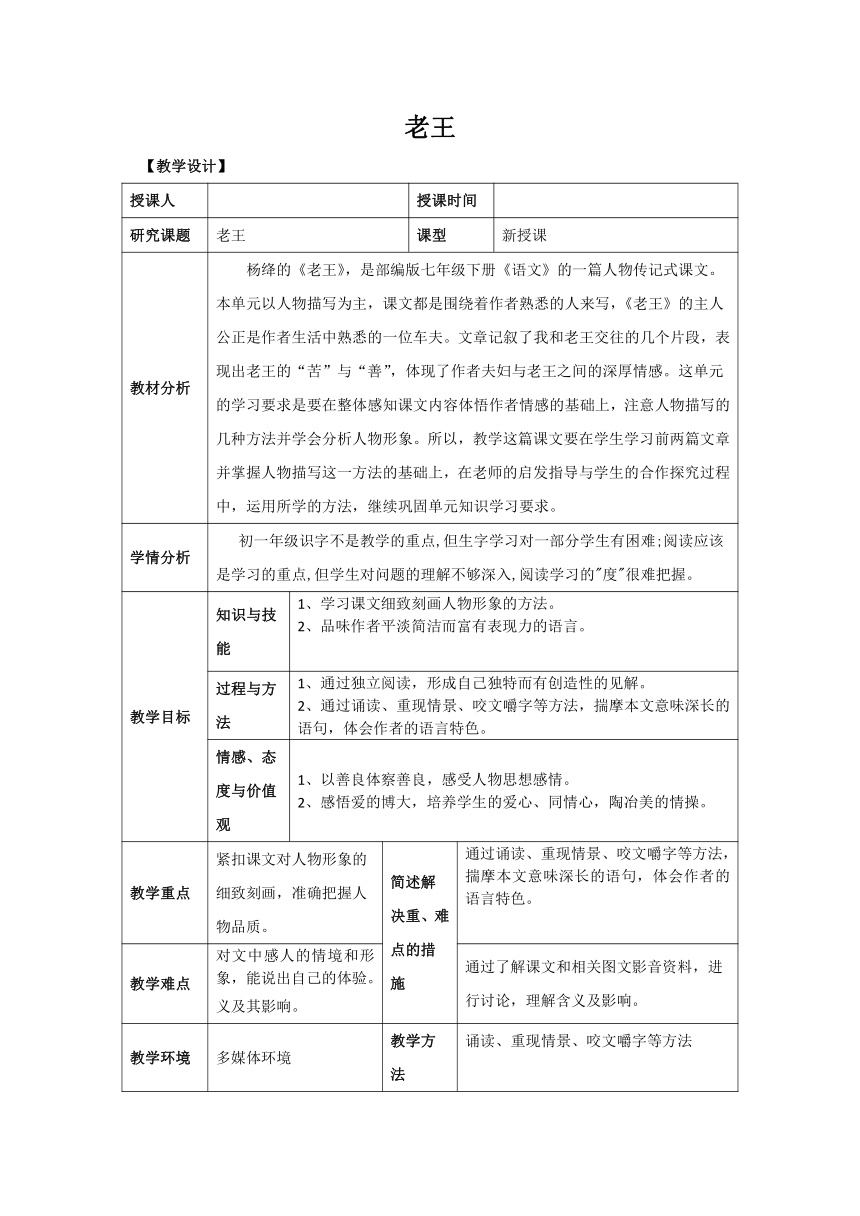

老王

【教学设计】

授课人 授课时间

研究课题 老王 课型 新授课

教材分析 杨绛的《老王》,是部编版七年级下册《语文》的一篇人物传记式课文。本单元以人物描写为主,课文都是围绕着作者熟悉的人来写,《老王》的主人公正是作者生活中熟悉的一位车夫。文章记叙了我和老王交往的几个片段,表现出老王的“苦”与“善”,体现了作者夫妇与老王之间的深厚情感。这单元的学习要求是要在整体感知课文内容体悟作者情感的基础上,注意人物描写的几种方法并学会分析人物形象。所以,教学这篇课文要在学生学习前两篇文章并掌握人物描写这一方法的基础上,在老师的启发指导与学生的合作探究过程中,运用所学的方法,继续巩固单元知识学习要求。

学情分析 初一年级识字不是教学的重点,但生字学习对一部分学生有困难;阅读应该是学习的重点,但学生对问题的理解不够深入,阅读学习的"度"很难把握。

教学目标 知识与技能 1、学习课文细致刻画人物形象的方法。 2、品味作者平淡简洁而富有表现力的语言。

过程与方法 1、通过独立阅读,形成自己独特而有创造性的见解。 2、通过诵读、重现情景、咬文嚼字等方法,揣摩本文意味深长的语句,体会作者的语言特色。

情感、态度与价值观 1、以善良体察善良,感受人物思想感情。 2、感悟爱的博大,培养学生的爱心、同情心,陶冶美的情操。

教学重点 紧扣课文对人物形象的细致刻画,准确把握人物品质。 简述解决重、难点的措施 通过诵读、重现情景、咬文嚼字等方法,揣摩本文意味深长的语句,体会作者的语言特色。

教学难点 对文中感人的情境和形象,能说出自己的体验。 义及其影响。 通过了解课文和相关图文影音资料,进行讨论,理解含义及影响。

教学环境 多媒体环境 教学方法 诵读、重现情景、咬文嚼字等方法

教学过程

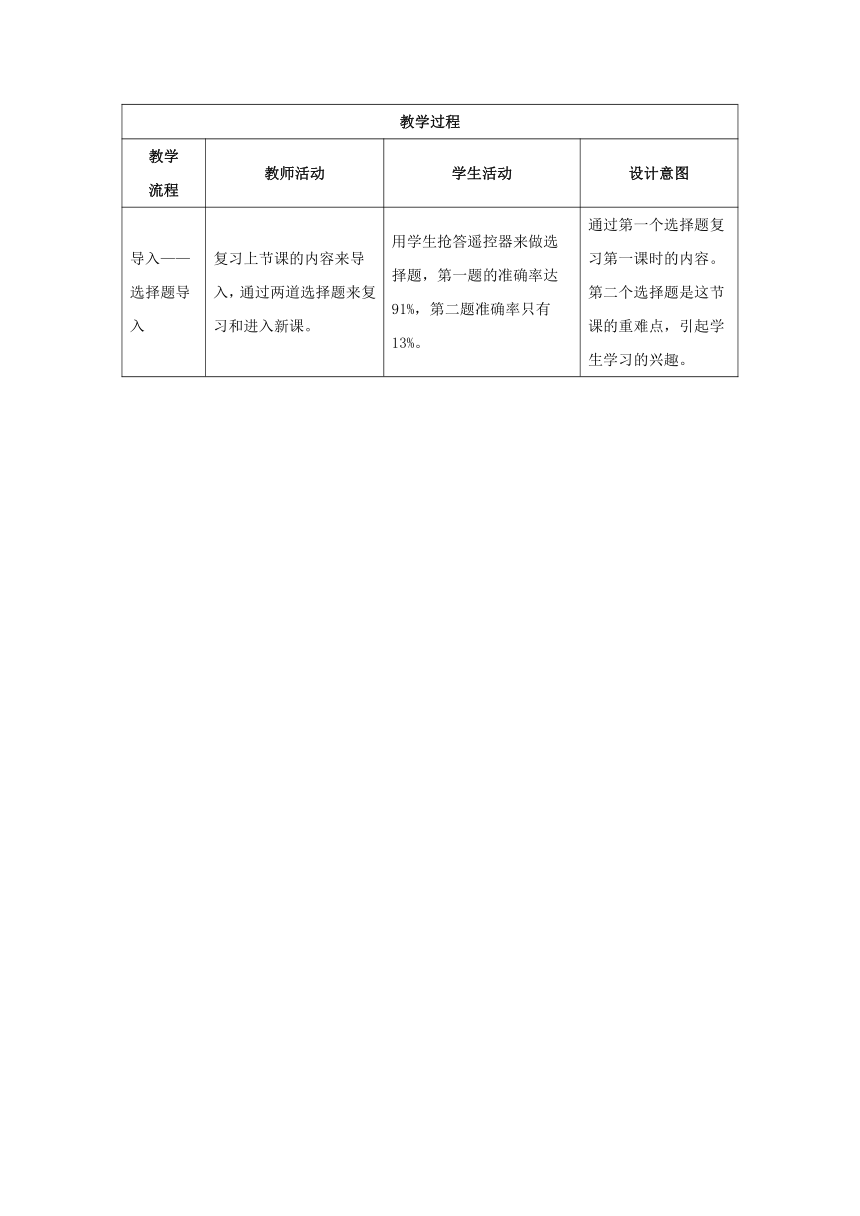

教学 流程 教师活动 学生活动 设计意图

导入——选择题导入 复习上节课的内容来导入,通过两道选择题来复习和进入新课。 用学生抢答遥控器来做选择题,第一题的准确率达91%,第二题准确率只有13%。 通过第一个选择题复习第一课时的内容。第二个选择题是这节课的重难点,引起学生学习的兴趣。

第一个环节———分析老王的不幸 以中心句“那是一个幸运的人对一个不幸者的愧怍。”为主线展开分析: 环节一: (1)“不幸者”是谁?老王 老王的不幸在文中哪些段落有集中描写?1-4段 (2)快速浏览前4段,找出一处你认为最能表现不幸的句子,说说理由。 A.通过朗读;据老王自己讲:北京解放后......他感叹自己“人老了,没用了”。 重现情景;我们先听一听老王自己的解说吧!假设你们就是老王。请把这段文字转换成老王的倾诉。讲给坐在他车上的杨绛听。 感受:老王被社会抛弃,失群落伍-惶恐 B.朗读:有个哥哥,死了,有两个侄儿,“没出息”,此外就没什么亲人。 改文:有个死了的哥哥,有两个没出息的侄儿,此外就没什么亲人。 通过两句朗读对比,揣摩语气:后一句显得平淡一些,而原文则更加强调“死了,没出息,就没有”。 重现情景:假如你现在是老王,我是杨绛,来对一段话。 感受;老王孤独,被社会抛弃,又无亲人。 C.朗读:经过一个荒僻的小胡同......他说,住那儿多年了。 咬文嚼字:住那儿多年了的“住”字,为什么不回答:这是我家,而说“住”了多年?(他没说他的家在那儿,那就是一个房子。家是一个有亲人有温暖的地方。但是他住的地方没有家庭的温暖。) 通过诵读、重现情景、咬文嚼字等方法,体会老王的不幸:孤独、残疾、贫穷--苦。

第二个环节——分析重点片段“临终送香油鸡蛋” (1)“幸运”的人是谁? 杨绛 (2)她为什么会愧怍呢? 因为老王的善 (3)回顾上节课,老王的善良表现在哪几件事上? (4)这几件事情中哪一件最让杨绛刻骨铭心也最能体现老王的善? 临终是个什么状态呢?请哪位同学配音来读一读?(配音朗诵经典句子) 老王直僵僵地镶嵌在门框里 他面如死灰 ...... 打上一棍就会散成一堆白骨 预设:“镶嵌”换成“站”好不好?最后两句的修辞手法,内容,情感。 分析“送”: 预设:老王是如何送的?用了什么描写手法? 分析“香油鸡蛋”: 预设:多得数不完,真的数不完吗?这些东西对老王意味着什么? 通过配乐朗诵品味作者的情感,进入老王临终前的情境。揣摩字词句来掌握细节描写的方法。

第三个环节——感受杨绛的“愧怍” 再次精读8-22段,从哪些词句可以感觉到杨绛的“愧怍”? 学生对临终前老王的描写、“强笑”、“感到抱歉”、“害怕的糊涂”等词句进行分析。 体会作者的情感,把握理解中心思想。

课堂小结 再次回现课前的第二个选择题,根据这节课的学习内容重新选择一次。 学生重新选择,选择的准确率达91%。 通过前后两次选择题的对比来检测课堂学习的效果。

【教学设计】

授课人 授课时间

研究课题 老王 课型 新授课

教材分析 杨绛的《老王》,是部编版七年级下册《语文》的一篇人物传记式课文。本单元以人物描写为主,课文都是围绕着作者熟悉的人来写,《老王》的主人公正是作者生活中熟悉的一位车夫。文章记叙了我和老王交往的几个片段,表现出老王的“苦”与“善”,体现了作者夫妇与老王之间的深厚情感。这单元的学习要求是要在整体感知课文内容体悟作者情感的基础上,注意人物描写的几种方法并学会分析人物形象。所以,教学这篇课文要在学生学习前两篇文章并掌握人物描写这一方法的基础上,在老师的启发指导与学生的合作探究过程中,运用所学的方法,继续巩固单元知识学习要求。

学情分析 初一年级识字不是教学的重点,但生字学习对一部分学生有困难;阅读应该是学习的重点,但学生对问题的理解不够深入,阅读学习的"度"很难把握。

教学目标 知识与技能 1、学习课文细致刻画人物形象的方法。 2、品味作者平淡简洁而富有表现力的语言。

过程与方法 1、通过独立阅读,形成自己独特而有创造性的见解。 2、通过诵读、重现情景、咬文嚼字等方法,揣摩本文意味深长的语句,体会作者的语言特色。

情感、态度与价值观 1、以善良体察善良,感受人物思想感情。 2、感悟爱的博大,培养学生的爱心、同情心,陶冶美的情操。

教学重点 紧扣课文对人物形象的细致刻画,准确把握人物品质。 简述解决重、难点的措施 通过诵读、重现情景、咬文嚼字等方法,揣摩本文意味深长的语句,体会作者的语言特色。

教学难点 对文中感人的情境和形象,能说出自己的体验。 义及其影响。 通过了解课文和相关图文影音资料,进行讨论,理解含义及影响。

教学环境 多媒体环境 教学方法 诵读、重现情景、咬文嚼字等方法

教学过程

教学 流程 教师活动 学生活动 设计意图

导入——选择题导入 复习上节课的内容来导入,通过两道选择题来复习和进入新课。 用学生抢答遥控器来做选择题,第一题的准确率达91%,第二题准确率只有13%。 通过第一个选择题复习第一课时的内容。第二个选择题是这节课的重难点,引起学生学习的兴趣。

第一个环节———分析老王的不幸 以中心句“那是一个幸运的人对一个不幸者的愧怍。”为主线展开分析: 环节一: (1)“不幸者”是谁?老王 老王的不幸在文中哪些段落有集中描写?1-4段 (2)快速浏览前4段,找出一处你认为最能表现不幸的句子,说说理由。 A.通过朗读;据老王自己讲:北京解放后......他感叹自己“人老了,没用了”。 重现情景;我们先听一听老王自己的解说吧!假设你们就是老王。请把这段文字转换成老王的倾诉。讲给坐在他车上的杨绛听。 感受:老王被社会抛弃,失群落伍-惶恐 B.朗读:有个哥哥,死了,有两个侄儿,“没出息”,此外就没什么亲人。 改文:有个死了的哥哥,有两个没出息的侄儿,此外就没什么亲人。 通过两句朗读对比,揣摩语气:后一句显得平淡一些,而原文则更加强调“死了,没出息,就没有”。 重现情景:假如你现在是老王,我是杨绛,来对一段话。 感受;老王孤独,被社会抛弃,又无亲人。 C.朗读:经过一个荒僻的小胡同......他说,住那儿多年了。 咬文嚼字:住那儿多年了的“住”字,为什么不回答:这是我家,而说“住”了多年?(他没说他的家在那儿,那就是一个房子。家是一个有亲人有温暖的地方。但是他住的地方没有家庭的温暖。) 通过诵读、重现情景、咬文嚼字等方法,体会老王的不幸:孤独、残疾、贫穷--苦。

第二个环节——分析重点片段“临终送香油鸡蛋” (1)“幸运”的人是谁? 杨绛 (2)她为什么会愧怍呢? 因为老王的善 (3)回顾上节课,老王的善良表现在哪几件事上? (4)这几件事情中哪一件最让杨绛刻骨铭心也最能体现老王的善? 临终是个什么状态呢?请哪位同学配音来读一读?(配音朗诵经典句子) 老王直僵僵地镶嵌在门框里 他面如死灰 ...... 打上一棍就会散成一堆白骨 预设:“镶嵌”换成“站”好不好?最后两句的修辞手法,内容,情感。 分析“送”: 预设:老王是如何送的?用了什么描写手法? 分析“香油鸡蛋”: 预设:多得数不完,真的数不完吗?这些东西对老王意味着什么? 通过配乐朗诵品味作者的情感,进入老王临终前的情境。揣摩字词句来掌握细节描写的方法。

第三个环节——感受杨绛的“愧怍” 再次精读8-22段,从哪些词句可以感觉到杨绛的“愧怍”? 学生对临终前老王的描写、“强笑”、“感到抱歉”、“害怕的糊涂”等词句进行分析。 体会作者的情感,把握理解中心思想。

课堂小结 再次回现课前的第二个选择题,根据这节课的学习内容重新选择一次。 学生重新选择,选择的准确率达91%。 通过前后两次选择题的对比来检测课堂学习的效果。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读