统编版语文四年级上册 21 古诗三首 优质课件

文档属性

| 名称 | 统编版语文四年级上册 21 古诗三首 优质课件 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 48.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-01 15:40:25 | ||

图片预览

文档简介

(共58张PPT)

古诗三首

本课以恢弘与平实的语言描写了古人征战的场景以及创作了歌颂项羽的作品。我们一起来看看吧!

引入新课

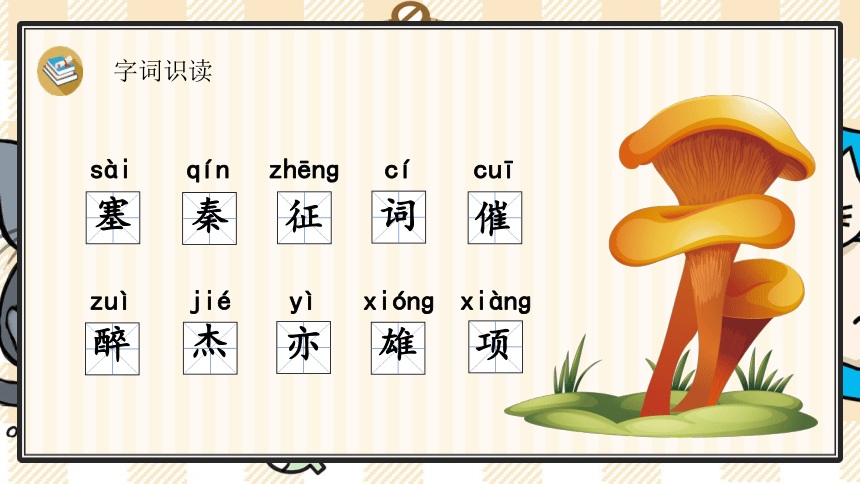

塞

秦

征

词

催

醉

杰

亦

雄

项

sài

qín

zhēnɡ

cí

cuī

zuì

jié

yì

xiónɡ

xiànɡ

字词识读

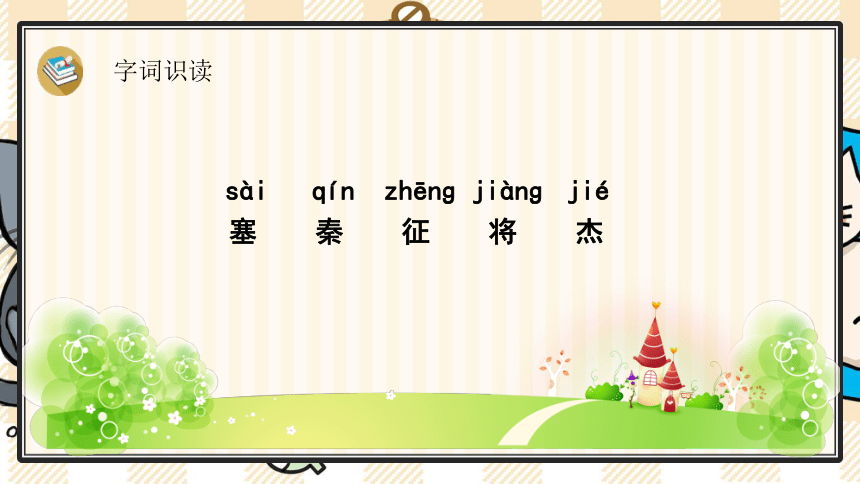

sài qín zhēnɡ jiànɡ jié

塞 秦 征 将 杰

字词识读

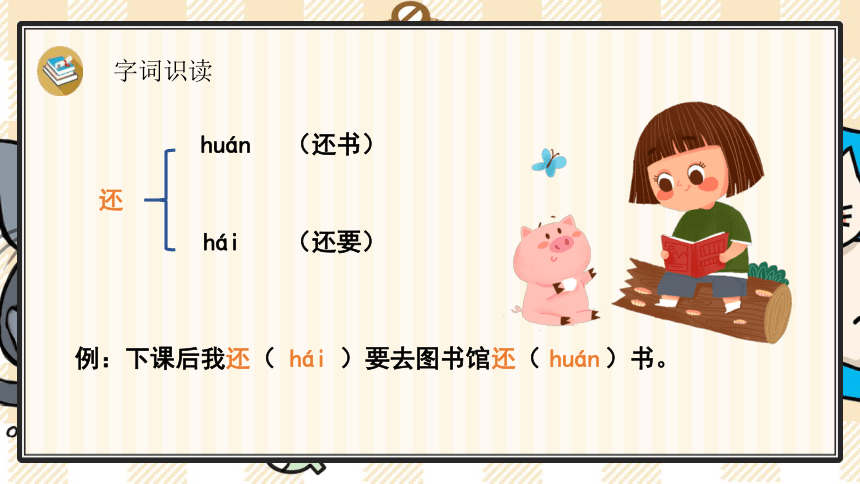

还

(还书)

例:下课后我还( )要去图书馆还( )书。

hái

(还要)

huán

hái

huán

字词识读

出 塞

课文解读

王昌龄(698—756),字少伯,河东晋阳(今山西太原)人。盛唐著名边塞诗人,被后人誉为“七绝圣手”。其诗以七绝见长,尤以登第之前赴西北边塞所作边塞诗最著。他的边塞诗气势雄浑,格调高昂,充满了积极向上的精神。世称王龙标,有“诗家天子王江宁”之称,存诗一百七十余首,作品有《王昌龄集》。

课文解读

出 塞

[唐]王昌龄

秦时/明月/汉时关,

万里/长征/人未还。

但使/龙城/飞将在,

不教/胡马/度阴山。

课文解读

【关】关塞,在边境险要的地方设置的守卫处所。

【万里】形容路途遥远。

【人】指戍守边疆的士兵。

【还】回家。

【但使】只要。

课文解读

【龙城飞将】汉朝名将李广。这里泛指英勇善战的将领。

【教】令,使。

【胡马】指侵扰中原的北方游牧民族骑兵。

【阴山】位于今内蒙古中部及河北北部。

课文解读

出塞

题解:乐府旧题。唐代诗人写边

塞生活的诗常用的题目。

课文解读

秦时明月汉时关,万里长征人未还。

“万里”指边塞和内地相距万里,虽属虚指,却突出了空间辽阔。“人未还”使人联想到战争给人带来的灾难,表达了诗人悲愤的情感。

课文解读

“秦时明月汉时关”能不能理解为秦朝时候的明月和汉朝时候的边关?

课文解读

不能。应该理解为秦汉时的明月、秦汉时的关塞,这里是互文的写法。

课文解读

秦时明月汉时关,万里长征人未还。

诗文大意:这明月就是秦汉时戍边将士仰望过的明月,这边关就是秦汉时戍边将士守卫的边关。久别亲人,经过长途跋涉,到边防线上驻守的将士们还没能回到家乡。

课文解读

秦时明月汉时关,万里长征人未还。

前两句写出了边塞征战的艰辛,反映了作者对驻守边疆的将士们久征未归的同情。

课文解读

但使龙城飞将在,

不教胡马度阴山。

诗文大意:要是有李广那样的大将戍守边关,就不会让胡人的骑兵度过阴山。

课文解读

但使龙城飞将在,

不教胡马度阴山。

后两句是写希望有良将把守边关,表达了诗人希望朝廷起任良将,早日平息边塞战争,使国家得到安宁,人民过上安定日子的美好心愿。

课文解读

赏析

这是一首慨叹边塞战争不断,国无良将的边塞诗。诗的首句最耐人寻味,作者感慨无论历史如何变迁,战争始终没有停止。第二句写征人未还,多少男儿战死沙场,留下多少悲剧。第三、四句写出了千百年来人民的共同意愿,希望有“龙城飞将”出现,平息胡乱,安定边防。全诗以平凡的语言,唱出雄浑豁达的主旨,气势流畅,一气呵成,吟之莫不叫绝。

课文解读

出塞

心系祖国

情系人民

戍边辛苦

秦时明月汉时关

万里长征人未还

企盼良将

但使龙城飞将在

不教胡马度阴山

对边关将士的同情

对国家安宁的企盼

课文解读

《出塞》是一首慨叹边战不断、国无良将的边塞诗。诗歌先勾勒出一幅冷月照边关的苍凉图景,并融情于景,表达了对边关久戍将士的同情以及希望朝廷起用良将早日平息战乱的强烈企盼。

课文解读

棒球游戏

七绝圣手

诗圣

好球!

王昌龄被誉为 。

七绝圣手

下一个

互文

顶针

好球!

《出塞》的第一句使用了修辞手法 。

互文

下一个

只要

只有

好球!

“但使”的意思是 。

只要

下一个

琵琶起源于秦汉,盛行于唐代,是我国古老的弹拨乐器,国乐之瑰宝。

琵 琶

课文解读

王翰(687—726),字子羽,并州晋阳(今山西太原市)人,著名诗人。其诗题材大多吟咏沙场少年、玲珑女子以及欢歌饮宴等,表达对人生短暂的感叹和及时行乐的旷达情怀。代表作有《凉州词二首》《饮马长城窟行》《春女行》《古蛾眉怨》等,其中以《凉州词二首》(一)最负盛名。

课文解读

凉州词

[唐]王 翰

葡萄/美酒/夜光杯,

欲饮/琵琶/马上催。

醉卧/沙场/君莫笑,

古来/征战/几人回?

课文解读

【欲】将要。

【琵琶】指作战时用来发出号角的声音时用的。

【沙场】战场。

课文解读

凉州词

题解:歌唱凉州一带边塞生活的歌词。

课文解读

葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。

诗文大意:精美的酒杯之中斟满甘醇的葡萄美酒,勇士们正要开怀畅饮,却又被急促的琵琶声催促着要上战场。

指精致的酒杯

课文解读

首句设色艳丽,故意夸示饮宴之美,突然又来一顿挫:“欲饮”而无奈“琵琶马上催”。马上的乐队弹起琵琶催人出发,这使得将士们心情大变,由热闹舒适的欢饮环境一下被逼到紧张激昂的战前气氛中。

课文解读

醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?

诗文大意:如果我醉倒在战场上,请不要笑话我,从古至今外出征战又有几人能回?

课文解读

醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?

“君莫笑”三字,于顿挫之中一笔挑起,引出了全诗最悲痛、最决绝的一句。

“古来征战几人回”运用夸张的手法,写战士们征战沙场,少有人回,表现了战争的激烈、残酷,深化了古诗的主题。

课文解读

从“醉卧沙场”一词可以看出什么?

课文解读

“醉卧沙场”不仅表达了豪放、开朗、兴奋的情感,而且表现了视死如归的勇气,这和豪华的筵席所显示的热烈气氛是一致的。

课文解读

赏析

本诗是咏边塞情景之名曲。全诗写艰苦荒凉的边塞的一次盛宴,描摹了征人们开怀痛饮、尽情酣醉的场面。首句用语绚丽优美,音调清越悦耳,显出盛宴的豪华气派。第二句写将士们“欲饮”,忽又一转折,马上的琵琶声响起,催促战士们赶紧上战场,气氛陡然变得紧张起来。第三、四句极写征人互相斟酌劝饮,尽情尽致,乐而忘忧,豪放旷达的情景。

课文解读

凉州词

豪迈旷达

视死如归

画面

葡萄美酒夜光杯

欲饮琵琶马上催

情感

醉卧沙场君莫笑

古来征战几人回

热闹

豪迈

哀婉

课文解读

《凉州词》是一首边塞诗,描摹了征人们开怀痛饮、尽情酣醉的场面,表达了诗人对守边将士忠勇报国、视死如归的英雄气概的赞美之情。

课文解读

夏日绝句

课文解读

项羽(公元前232年―公元前202年),名籍,字羽,泗水下相(今江苏宿迁市区)人。秦末农民起义领袖,杰出军事家,楚国名将项燕之孙。公元前202年,项羽退守垓下,突围乌江。最后霸王别姬,自刎于乌江旁。

课文解读

李清照(1084—1155),号易安居士,山东省济南章丘人。宋代(南北宋之交)女词人,婉约词派代表,有“千古第一才女”之称。所作词,前期多写其悠闲生活,后期多悲叹身世,情调感伤。形式上善用白描手法,自辟途径,语言清丽。著有《易安居士文集》《易安词》。

课文解读

夏日绝句

[宋]李清照

生当/作人杰,

死亦/为鬼雄。

至今/思项羽,

不肯/过江东。

课文解读

【人杰】人中的豪杰。

【鬼雄】鬼中的英雄。

【思】怀念。

【项羽】秦朝末年的起义军领袖,后来与刘邦争夺天

下,失败自杀。

【江东】长江在安徽芜湖、江苏南京间作西南、东北 流向,古人习惯上称自此以下的长江南岸地区为江东。

课文解读

夏日绝句

题解:“夏日”说明这首诗是夏天写的。“绝句”起源于两汉,成形于魏晋南北朝,兴盛于唐朝。绝句每首四句,通常有五言、七言两种,简称五绝、七绝。

课文解读

生当作人杰,死亦为鬼雄。

诗文大意:活着的时候,应当做人中豪杰;

就是死了,也要成为鬼中的英雄。

课文解读

生当作人杰,死亦为鬼雄。

运用对偶的手法,赞美了项羽宁死不屈的英雄气概。

课文解读

至今思项羽,不肯过江东。

诗文大意:直到今天人们还在思忆项羽,因为他不肯苟且偷生,退回江东。

课文解读

至今思项羽,不肯过江东。

“不肯”二字充分表现了项羽的英雄豪气。诗人追思项羽,借古讽今,鞭挞了南宋当权派苟且偷生的无耻行径。

课文解读

诗人李清照为什么“至今思项羽”?

课文解读

在北宋南迁的动荡年代,李清照亲眼看到当局面对强敌仓皇渡江逃窜的丑态,与“不肯过江东”的项羽形成了鲜明的对照。诗人借赞扬项羽来批判南宋王朝统治者投降、逃跑、苟且偷生的可鄙行径。

课文解读

赏析

本诗起调高亢,鲜明地提出了人生的价值取向:人活着就要做人中的豪杰,为国家建功立业;死也要为国捐躯,成为鬼中的英雄。爱国之情,溢于言表。当时,南宋统治者不管百姓死活,只顾自己逃命,抛弃中原河山,苟且偷生。由此,诗人想到项羽因突围乌江,无脸见江东父老,苦战失败而自刎的情景。诗歌借古讽今,批判了南宋当权派的无耻行径,慷慨激昂,正气凛然。

课文解读

夏日

绝句

借古讽今

壮怀激烈

做人

生当作人杰

死亦为鬼雄

忆项羽

至今思项羽

不肯过江东

人生观

怀古

课文解读

本课的三首诗都是 。

绝句

开始

答案

李清照是 (朝代)诗人。

南宋

开始

答案

《夏日绝句》前两句使用了 的修辞手法。

对偶

开始

答案

《凉州词》表达了诗人 的感情。

豪迈旷达、视死如归

开始

答案

感谢您的倾听

(所有素材均来自网络,如有侵权,请联系我们删除)

古诗三首

本课以恢弘与平实的语言描写了古人征战的场景以及创作了歌颂项羽的作品。我们一起来看看吧!

引入新课

塞

秦

征

词

催

醉

杰

亦

雄

项

sài

qín

zhēnɡ

cí

cuī

zuì

jié

yì

xiónɡ

xiànɡ

字词识读

sài qín zhēnɡ jiànɡ jié

塞 秦 征 将 杰

字词识读

还

(还书)

例:下课后我还( )要去图书馆还( )书。

hái

(还要)

huán

hái

huán

字词识读

出 塞

课文解读

王昌龄(698—756),字少伯,河东晋阳(今山西太原)人。盛唐著名边塞诗人,被后人誉为“七绝圣手”。其诗以七绝见长,尤以登第之前赴西北边塞所作边塞诗最著。他的边塞诗气势雄浑,格调高昂,充满了积极向上的精神。世称王龙标,有“诗家天子王江宁”之称,存诗一百七十余首,作品有《王昌龄集》。

课文解读

出 塞

[唐]王昌龄

秦时/明月/汉时关,

万里/长征/人未还。

但使/龙城/飞将在,

不教/胡马/度阴山。

课文解读

【关】关塞,在边境险要的地方设置的守卫处所。

【万里】形容路途遥远。

【人】指戍守边疆的士兵。

【还】回家。

【但使】只要。

课文解读

【龙城飞将】汉朝名将李广。这里泛指英勇善战的将领。

【教】令,使。

【胡马】指侵扰中原的北方游牧民族骑兵。

【阴山】位于今内蒙古中部及河北北部。

课文解读

出塞

题解:乐府旧题。唐代诗人写边

塞生活的诗常用的题目。

课文解读

秦时明月汉时关,万里长征人未还。

“万里”指边塞和内地相距万里,虽属虚指,却突出了空间辽阔。“人未还”使人联想到战争给人带来的灾难,表达了诗人悲愤的情感。

课文解读

“秦时明月汉时关”能不能理解为秦朝时候的明月和汉朝时候的边关?

课文解读

不能。应该理解为秦汉时的明月、秦汉时的关塞,这里是互文的写法。

课文解读

秦时明月汉时关,万里长征人未还。

诗文大意:这明月就是秦汉时戍边将士仰望过的明月,这边关就是秦汉时戍边将士守卫的边关。久别亲人,经过长途跋涉,到边防线上驻守的将士们还没能回到家乡。

课文解读

秦时明月汉时关,万里长征人未还。

前两句写出了边塞征战的艰辛,反映了作者对驻守边疆的将士们久征未归的同情。

课文解读

但使龙城飞将在,

不教胡马度阴山。

诗文大意:要是有李广那样的大将戍守边关,就不会让胡人的骑兵度过阴山。

课文解读

但使龙城飞将在,

不教胡马度阴山。

后两句是写希望有良将把守边关,表达了诗人希望朝廷起任良将,早日平息边塞战争,使国家得到安宁,人民过上安定日子的美好心愿。

课文解读

赏析

这是一首慨叹边塞战争不断,国无良将的边塞诗。诗的首句最耐人寻味,作者感慨无论历史如何变迁,战争始终没有停止。第二句写征人未还,多少男儿战死沙场,留下多少悲剧。第三、四句写出了千百年来人民的共同意愿,希望有“龙城飞将”出现,平息胡乱,安定边防。全诗以平凡的语言,唱出雄浑豁达的主旨,气势流畅,一气呵成,吟之莫不叫绝。

课文解读

出塞

心系祖国

情系人民

戍边辛苦

秦时明月汉时关

万里长征人未还

企盼良将

但使龙城飞将在

不教胡马度阴山

对边关将士的同情

对国家安宁的企盼

课文解读

《出塞》是一首慨叹边战不断、国无良将的边塞诗。诗歌先勾勒出一幅冷月照边关的苍凉图景,并融情于景,表达了对边关久戍将士的同情以及希望朝廷起用良将早日平息战乱的强烈企盼。

课文解读

棒球游戏

七绝圣手

诗圣

好球!

王昌龄被誉为 。

七绝圣手

下一个

互文

顶针

好球!

《出塞》的第一句使用了修辞手法 。

互文

下一个

只要

只有

好球!

“但使”的意思是 。

只要

下一个

琵琶起源于秦汉,盛行于唐代,是我国古老的弹拨乐器,国乐之瑰宝。

琵 琶

课文解读

王翰(687—726),字子羽,并州晋阳(今山西太原市)人,著名诗人。其诗题材大多吟咏沙场少年、玲珑女子以及欢歌饮宴等,表达对人生短暂的感叹和及时行乐的旷达情怀。代表作有《凉州词二首》《饮马长城窟行》《春女行》《古蛾眉怨》等,其中以《凉州词二首》(一)最负盛名。

课文解读

凉州词

[唐]王 翰

葡萄/美酒/夜光杯,

欲饮/琵琶/马上催。

醉卧/沙场/君莫笑,

古来/征战/几人回?

课文解读

【欲】将要。

【琵琶】指作战时用来发出号角的声音时用的。

【沙场】战场。

课文解读

凉州词

题解:歌唱凉州一带边塞生活的歌词。

课文解读

葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。

诗文大意:精美的酒杯之中斟满甘醇的葡萄美酒,勇士们正要开怀畅饮,却又被急促的琵琶声催促着要上战场。

指精致的酒杯

课文解读

首句设色艳丽,故意夸示饮宴之美,突然又来一顿挫:“欲饮”而无奈“琵琶马上催”。马上的乐队弹起琵琶催人出发,这使得将士们心情大变,由热闹舒适的欢饮环境一下被逼到紧张激昂的战前气氛中。

课文解读

醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?

诗文大意:如果我醉倒在战场上,请不要笑话我,从古至今外出征战又有几人能回?

课文解读

醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回?

“君莫笑”三字,于顿挫之中一笔挑起,引出了全诗最悲痛、最决绝的一句。

“古来征战几人回”运用夸张的手法,写战士们征战沙场,少有人回,表现了战争的激烈、残酷,深化了古诗的主题。

课文解读

从“醉卧沙场”一词可以看出什么?

课文解读

“醉卧沙场”不仅表达了豪放、开朗、兴奋的情感,而且表现了视死如归的勇气,这和豪华的筵席所显示的热烈气氛是一致的。

课文解读

赏析

本诗是咏边塞情景之名曲。全诗写艰苦荒凉的边塞的一次盛宴,描摹了征人们开怀痛饮、尽情酣醉的场面。首句用语绚丽优美,音调清越悦耳,显出盛宴的豪华气派。第二句写将士们“欲饮”,忽又一转折,马上的琵琶声响起,催促战士们赶紧上战场,气氛陡然变得紧张起来。第三、四句极写征人互相斟酌劝饮,尽情尽致,乐而忘忧,豪放旷达的情景。

课文解读

凉州词

豪迈旷达

视死如归

画面

葡萄美酒夜光杯

欲饮琵琶马上催

情感

醉卧沙场君莫笑

古来征战几人回

热闹

豪迈

哀婉

课文解读

《凉州词》是一首边塞诗,描摹了征人们开怀痛饮、尽情酣醉的场面,表达了诗人对守边将士忠勇报国、视死如归的英雄气概的赞美之情。

课文解读

夏日绝句

课文解读

项羽(公元前232年―公元前202年),名籍,字羽,泗水下相(今江苏宿迁市区)人。秦末农民起义领袖,杰出军事家,楚国名将项燕之孙。公元前202年,项羽退守垓下,突围乌江。最后霸王别姬,自刎于乌江旁。

课文解读

李清照(1084—1155),号易安居士,山东省济南章丘人。宋代(南北宋之交)女词人,婉约词派代表,有“千古第一才女”之称。所作词,前期多写其悠闲生活,后期多悲叹身世,情调感伤。形式上善用白描手法,自辟途径,语言清丽。著有《易安居士文集》《易安词》。

课文解读

夏日绝句

[宋]李清照

生当/作人杰,

死亦/为鬼雄。

至今/思项羽,

不肯/过江东。

课文解读

【人杰】人中的豪杰。

【鬼雄】鬼中的英雄。

【思】怀念。

【项羽】秦朝末年的起义军领袖,后来与刘邦争夺天

下,失败自杀。

【江东】长江在安徽芜湖、江苏南京间作西南、东北 流向,古人习惯上称自此以下的长江南岸地区为江东。

课文解读

夏日绝句

题解:“夏日”说明这首诗是夏天写的。“绝句”起源于两汉,成形于魏晋南北朝,兴盛于唐朝。绝句每首四句,通常有五言、七言两种,简称五绝、七绝。

课文解读

生当作人杰,死亦为鬼雄。

诗文大意:活着的时候,应当做人中豪杰;

就是死了,也要成为鬼中的英雄。

课文解读

生当作人杰,死亦为鬼雄。

运用对偶的手法,赞美了项羽宁死不屈的英雄气概。

课文解读

至今思项羽,不肯过江东。

诗文大意:直到今天人们还在思忆项羽,因为他不肯苟且偷生,退回江东。

课文解读

至今思项羽,不肯过江东。

“不肯”二字充分表现了项羽的英雄豪气。诗人追思项羽,借古讽今,鞭挞了南宋当权派苟且偷生的无耻行径。

课文解读

诗人李清照为什么“至今思项羽”?

课文解读

在北宋南迁的动荡年代,李清照亲眼看到当局面对强敌仓皇渡江逃窜的丑态,与“不肯过江东”的项羽形成了鲜明的对照。诗人借赞扬项羽来批判南宋王朝统治者投降、逃跑、苟且偷生的可鄙行径。

课文解读

赏析

本诗起调高亢,鲜明地提出了人生的价值取向:人活着就要做人中的豪杰,为国家建功立业;死也要为国捐躯,成为鬼中的英雄。爱国之情,溢于言表。当时,南宋统治者不管百姓死活,只顾自己逃命,抛弃中原河山,苟且偷生。由此,诗人想到项羽因突围乌江,无脸见江东父老,苦战失败而自刎的情景。诗歌借古讽今,批判了南宋当权派的无耻行径,慷慨激昂,正气凛然。

课文解读

夏日

绝句

借古讽今

壮怀激烈

做人

生当作人杰

死亦为鬼雄

忆项羽

至今思项羽

不肯过江东

人生观

怀古

课文解读

本课的三首诗都是 。

绝句

开始

答案

李清照是 (朝代)诗人。

南宋

开始

答案

《夏日绝句》前两句使用了 的修辞手法。

对偶

开始

答案

《凉州词》表达了诗人 的感情。

豪迈旷达、视死如归

开始

答案

感谢您的倾听

(所有素材均来自网络,如有侵权,请联系我们删除)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地