第一章 动量守恒定律 单元教学设计(共38张ppt)

文档属性

| 名称 | 第一章 动量守恒定律 单元教学设计(共38张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 20.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-03-01 16:24:30 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

选择性必修一 第一章

《动量守恒定律》

——单元教学设计

目录

二、新教材的变化与用意

五、课时建议

四、教材具体内容的教学建议

一、课标要求

三、深度学习视角下单元教学的主题设计概述

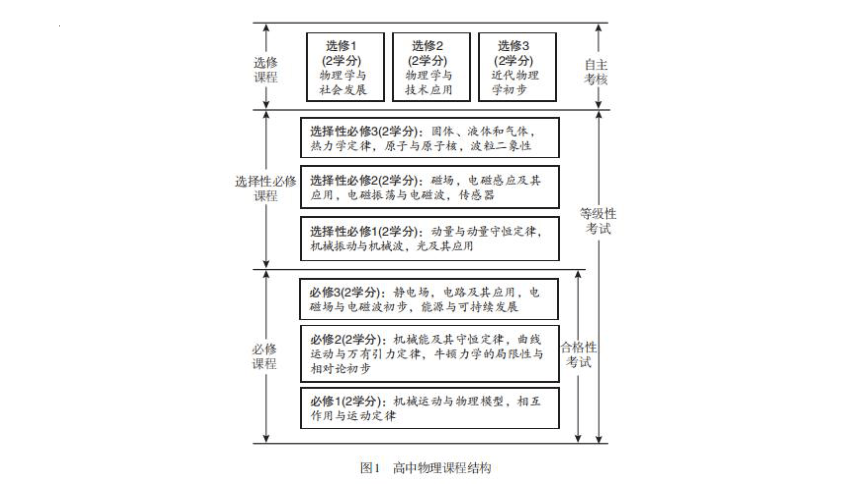

选择性必修课程的缘由——

关注学生多元发展,设计具有基础性和选择性的课程

必修课程——关注全体学生的共同基础和现代公民对物理学的基本需求

选修课程

考虑不同学生的发展需求,设计选择性必修和选修课程

1)选择性必修课程——三个模块有递进关系,注重物理内容的系统性;

2)选修课程——三个模块是并列关系,分别从物理学与社会发展、物理学与技术应用及近代物理学初步等不同方面构建课程

——为学生多元发展提供空间

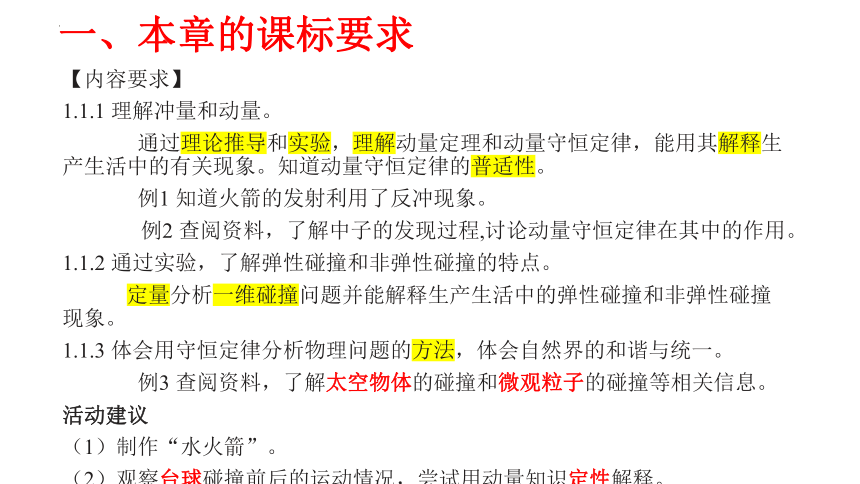

【内容要求】

1.1.1 理解冲量和动量。

通过理论推导和实验,理解动量定理和动量守恒定律,能用其解释生产生活中的有关现象。知道动量守恒定律的普适性。

例1 知道火箭的发射利用了反冲现象。

例2 查阅资料,了解中子的发现过程,讨论动量守恒定律在其中的作用。

1.1.2 通过实验,了解弹性碰撞和非弹性碰撞的特点。

定量分析一维碰撞问题并能解释生产生活中的弹性碰撞和非弹性碰撞现象。

1.1.3 体会用守恒定律分析物理问题的方法,体会自然界的和谐与统一。

例3 查阅资料,了解太空物体的碰撞和微观粒子的碰撞等相关信息。

活动建议

(1)制作“水火箭”。

(2)观察台球碰撞前后的运动情况,尝试用动量知识定性解释。

一、本章的课标要求

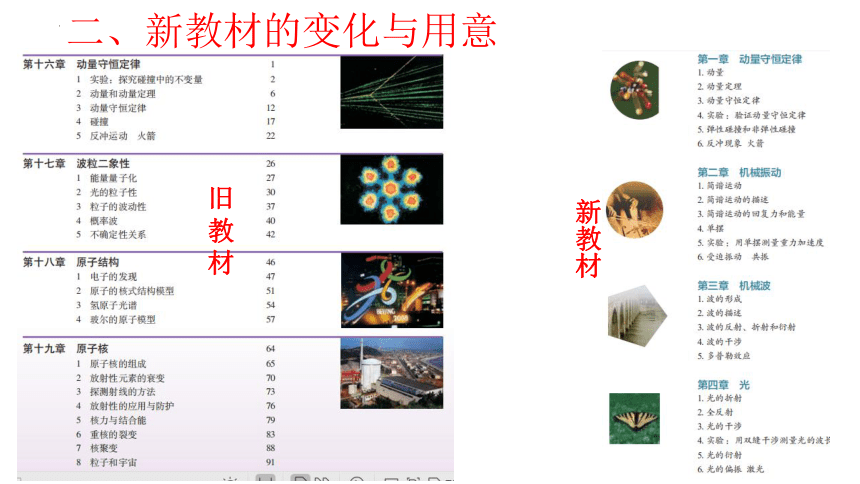

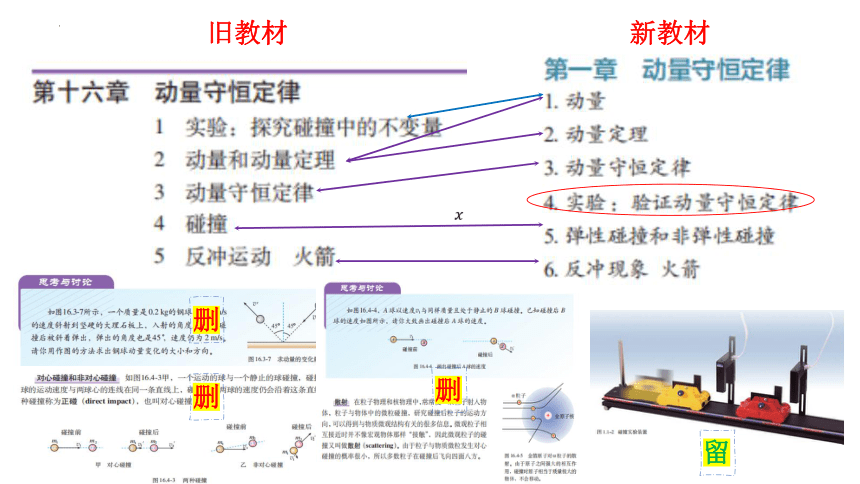

二、新教材的变化与用意

新教材

旧

教

材

旧教材

新教材

删

删

删

留

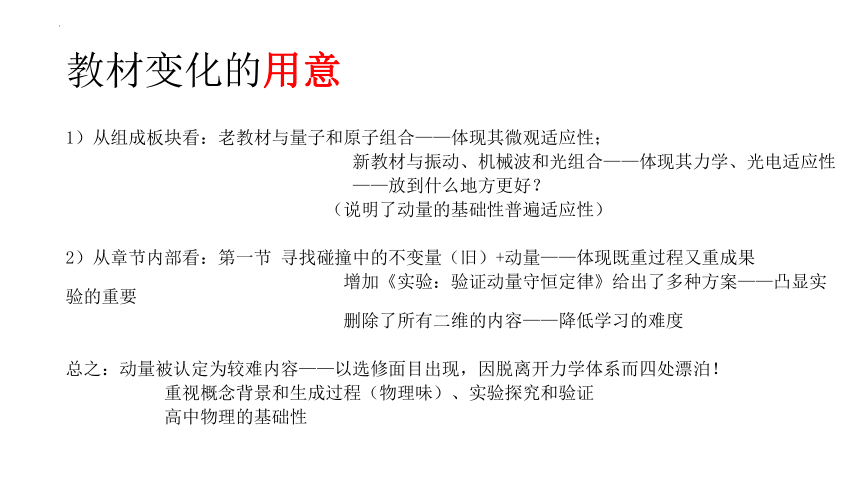

教材变化的用意

1)从组成板块看:老教材与量子和原子组合——体现其微观适应性;

新教材与振动、机械波和光组合——体现其力学、光电适应性

——放到什么地方更好?

(说明了动量的基础性普遍适应性)

2)从章节内部看:第一节 寻找碰撞中的不变量(旧)+动量——体现既重过程又重成果

增加《实验:验证动量守恒定律》给出了多种方案——凸显实验的重要

删除了所有二维的内容——降低学习的难度

总之:动量被认定为较难内容——以选修面目出现,因脱离开力学体系而四处漂泊!

重视概念背景和生成过程(物理味)、实验探究和验证

高中物理的基础性

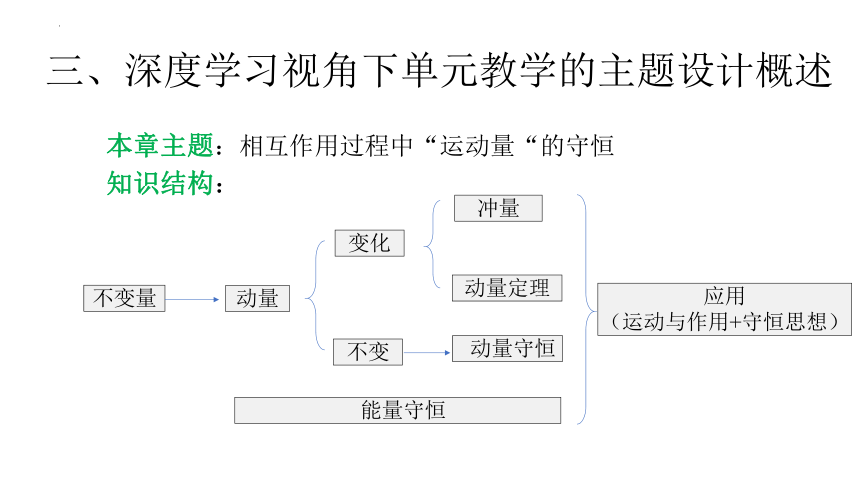

三、深度学习视角下单元教学的主题设计概述

本章主题:相互作用过程中“运动量“的守恒

知识结构:

不变量

动量

不变

冲量

动量定理

应用

(运动与作用+守恒思想)

动量守恒

变化

能量守恒

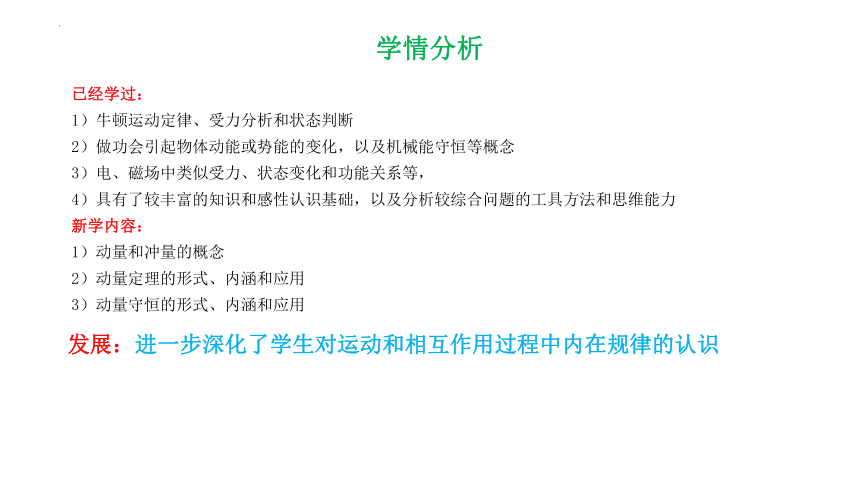

学情分析

已经学过:

1)牛顿运动定律、受力分析和状态判断

2)做功会引起物体动能或势能的变化,以及机械能守恒等概念

3)电、磁场中类似受力、状态变化和功能关系等,

4)具有了较丰富的知识和感性认识基础,以及分析较综合问题的工具方法和思维能力

新学内容:

1)动量和冲量的概念

2)动量定理的形式、内涵和应用

3)动量守恒的形式、内涵和应用

发展:进一步深化了学生对运动和相互作用过程中内在规律的认识

(一)物理观念

通过研究碰撞等现象,进一步发展学生的运动与相互作用观念和能量观念,拓展学生对物理世界的认识和理解,使其了解物理规律具有适用范围和条件。

单元核心素养的培养目标

(二)科学思维

通过实验和规律的理论推导,让学生经历科学论证过程,培养推理论证能力。理解动量定理的物理实质与牛顿第二定律的一致性。

通过碰撞现象等实验过程的研究,进一步领会守恒思想,建构弹性碰撞等模型,提高建模能力。

创设问题情境,引导学生能应用所学模型分析问题,通过推理得到结论,对相关现象作出科学解释。

会用系统的思想和守恒的思想分析物理问题,能选用恰当的证据说明自己的观点,质疑他人的观点

能从运动定律、动量守恒、能量守恒等不同角度思考物理问题。

(三)科学探究:

从理论推导和实验验证两个角度的探究,理解动量守恒定律,深化对物体之间相互作用规律的理解。

能通过不同方式分析数据,获得结论,并尝试作出解释。能用科学的语言撰写实验报告

能恰当选用基本的实验器材进行实验,会设计实验方案,能对实验器材进行规范操作,获得实验数据。

认识实验误差是不可避免的,具有尽量减小实验误差的意识。

增强学生的证据意识,提升科学探究能力

(四)科学态度与责任:

注意拓展学生的视野,从动量守恒定律的普适性来认识自然界的统一性。

通过对动量守恒定律等内容的学习,认识到物理规律的内在一致性和适用范围。

认识到物理研究是建立在观察和实验基础上的一项创造性工作,在研究中必须坚持实事求是的态度

四、教材具体内容的教学建议

大单元教学设计示例

引领性主题/问题:庞大的火箭是如何上天的?

挑战性任务/活动:

火箭

箭体

燃料

状态

受力

动量

能量

冲量

动量定理

历史

动量守恒

应用

碰撞

反冲

制作火箭

守

恒

思

想

起于实践、止于实践

1、真实的情景:物体的碰撞

2、引领的问题:碰撞过程中,物体把什么传递给了对方?

第一节 动量

3、挑战性任务:学生设计实验方案+实验并收集数据

项目 碰撞前 碰撞后

质量 m1 = m2 = m1 = m2 =

速度 v1 = v2 = v1 = v2 =

v v1 + v2 = v1 + v2 =

mv m1v1 + m2v2 = m1v1 + m2v2 =

mv2 m1v12 + m2v22 = m1v1 2 + m2v2 2 =

v/m v1/m1 + v2/m2 v1 /m1 + v2 /m2

实验方案:

1)等质弹性

2)等质粘碰

3)大碰小弹性

4)大碰小粘碰

5)小碰大弹性

6)小碰大粘碰

……

4、交流讨论

实验总结——

【1】组合“mv” 除了“小碰大弹性”外都总量不变

【2】组合“mv2”只有在弹性接触时才总量不变

规律探索——

【1】组合“mv2”总量不变,意味着动能增减相等——需要弹性接触!

【2】质疑:组合“mv” 为什么在“小碰大弹性”时不成立?——矢量性

概念生成——动量 单位、状态量、矢量性……

p= mv

1、真实的情景:跳沙坑……

2、引领的问题:

为什么运动员不直接在水泥地上跳,这样既方便又干净?

第二节 动量定理

3、挑战性任务:学生分析探讨有怎样的不同

1)能量的变化

2)动量的变化

3)所受作用力

……

【情景模拟】鸡蛋落地

【理论分析】最简假设

鸡蛋接触地面做匀减速运动

4、归纳总结

动量定理:

注:1)矢量性——选正方向

2)合外力——受力分析

3)更广适用性——恒变、直曲、高速等

动量变化量

冲量

拓展1:变力过程的动量定理适用性讨论

F

t

拓展2:平均作用力(对时间或对空间)异同探讨

拓展3:流体冲击力模型

1、真实的情景:冰壶比赛

2、引领的问题:碰撞过程中物体的动量如何变化?

第三节 动量守恒定律

3、挑战性任务:猜想并从理论上推导论证

1)模型简化: 恒力+直线+匀变

2)理论推导:两种方式

(1)动量定理

(2)牛顿第二定律

匀变速运动公式

3)反思:系统动量守恒的条件?

4、交流总结:

1)系统动量守恒的条件——合外力为零(内力为什么不影响?)

2)动量守恒定律的特征认知:

参考系一致性——地面(高考范围)

对象一致性

矢量性

普遍适应性

1、真实的情景:两种方案

2、引领的问题:如何设计一个动量守恒的环境?

第四节 验证动量守恒定律

3、挑战性任务:学生分组设计实验方案并收集数据、分析论证

1)设计实验场景

2)设计研究对象和实验过程——百花齐放!

3) 数据采集

4)分析验证

4、交流总结—— 误差分析与改进

实验条件创设;实验过程;数据采集等

如:斜槽末端翘起 或 落点不成直线会带来怎样的影响等

1、真实的情景:

2、引领的问题:这些碰撞过程中系统的动量和动能有怎样的变化?

第五节 弹性碰撞和非弹性碰撞

3、挑战性任务:猜想+分组研讨——理论论证

1)模型简化:“对心正碰” +“一动一静” +“内力远大于外力”

2)分组论证:

如果没有动能损失,碰后会出现什么情景?

——弹性碰撞

如果碰后粘连在一起,动能是否会有损失?

——非弹性碰撞(完全特例)

4、交流总结:

1)弹性碰撞应满足怎样的守恒——有怎样的现象

2)非弹性碰撞满足哪些守恒——有怎样的特征

3)不同质量关系的研讨

辨析:

前面的碰撞分别属于哪种情况?

1、真实的情景:

2、引领的问题:这种现象的原因及科学做法?

第六节 反冲现象 火箭

3、挑战性任务:学生观察现象+解释原因

4、交流总结——

反冲所蕴含的力的作用

反冲所满足的动量、能量关系

思考:如何提高我国火箭的运力?

(美国64吨、中国25吨)

“双新”+“双减”背景下的问题新导向

五、课时建议

教 学 内 容 课时数

第1节 动量 1课时

第2节 动量定理 1课时+1节(习题课)

第3节 动量守恒定律 2课时

第4节 实验:验证动量守恒定律 2课时

第5节 弹性碰撞和非弹性碰撞 1课时+1节(习题课)

第6节 反冲现象 火箭 1课时

总计 10课时+机动2课时作为复习检测讲评

不妥处请批评指正

谢谢!

选择性必修一 第一章

《动量守恒定律》

——单元教学设计

目录

二、新教材的变化与用意

五、课时建议

四、教材具体内容的教学建议

一、课标要求

三、深度学习视角下单元教学的主题设计概述

选择性必修课程的缘由——

关注学生多元发展,设计具有基础性和选择性的课程

必修课程——关注全体学生的共同基础和现代公民对物理学的基本需求

选修课程

考虑不同学生的发展需求,设计选择性必修和选修课程

1)选择性必修课程——三个模块有递进关系,注重物理内容的系统性;

2)选修课程——三个模块是并列关系,分别从物理学与社会发展、物理学与技术应用及近代物理学初步等不同方面构建课程

——为学生多元发展提供空间

【内容要求】

1.1.1 理解冲量和动量。

通过理论推导和实验,理解动量定理和动量守恒定律,能用其解释生产生活中的有关现象。知道动量守恒定律的普适性。

例1 知道火箭的发射利用了反冲现象。

例2 查阅资料,了解中子的发现过程,讨论动量守恒定律在其中的作用。

1.1.2 通过实验,了解弹性碰撞和非弹性碰撞的特点。

定量分析一维碰撞问题并能解释生产生活中的弹性碰撞和非弹性碰撞现象。

1.1.3 体会用守恒定律分析物理问题的方法,体会自然界的和谐与统一。

例3 查阅资料,了解太空物体的碰撞和微观粒子的碰撞等相关信息。

活动建议

(1)制作“水火箭”。

(2)观察台球碰撞前后的运动情况,尝试用动量知识定性解释。

一、本章的课标要求

二、新教材的变化与用意

新教材

旧

教

材

旧教材

新教材

删

删

删

留

教材变化的用意

1)从组成板块看:老教材与量子和原子组合——体现其微观适应性;

新教材与振动、机械波和光组合——体现其力学、光电适应性

——放到什么地方更好?

(说明了动量的基础性普遍适应性)

2)从章节内部看:第一节 寻找碰撞中的不变量(旧)+动量——体现既重过程又重成果

增加《实验:验证动量守恒定律》给出了多种方案——凸显实验的重要

删除了所有二维的内容——降低学习的难度

总之:动量被认定为较难内容——以选修面目出现,因脱离开力学体系而四处漂泊!

重视概念背景和生成过程(物理味)、实验探究和验证

高中物理的基础性

三、深度学习视角下单元教学的主题设计概述

本章主题:相互作用过程中“运动量“的守恒

知识结构:

不变量

动量

不变

冲量

动量定理

应用

(运动与作用+守恒思想)

动量守恒

变化

能量守恒

学情分析

已经学过:

1)牛顿运动定律、受力分析和状态判断

2)做功会引起物体动能或势能的变化,以及机械能守恒等概念

3)电、磁场中类似受力、状态变化和功能关系等,

4)具有了较丰富的知识和感性认识基础,以及分析较综合问题的工具方法和思维能力

新学内容:

1)动量和冲量的概念

2)动量定理的形式、内涵和应用

3)动量守恒的形式、内涵和应用

发展:进一步深化了学生对运动和相互作用过程中内在规律的认识

(一)物理观念

通过研究碰撞等现象,进一步发展学生的运动与相互作用观念和能量观念,拓展学生对物理世界的认识和理解,使其了解物理规律具有适用范围和条件。

单元核心素养的培养目标

(二)科学思维

通过实验和规律的理论推导,让学生经历科学论证过程,培养推理论证能力。理解动量定理的物理实质与牛顿第二定律的一致性。

通过碰撞现象等实验过程的研究,进一步领会守恒思想,建构弹性碰撞等模型,提高建模能力。

创设问题情境,引导学生能应用所学模型分析问题,通过推理得到结论,对相关现象作出科学解释。

会用系统的思想和守恒的思想分析物理问题,能选用恰当的证据说明自己的观点,质疑他人的观点

能从运动定律、动量守恒、能量守恒等不同角度思考物理问题。

(三)科学探究:

从理论推导和实验验证两个角度的探究,理解动量守恒定律,深化对物体之间相互作用规律的理解。

能通过不同方式分析数据,获得结论,并尝试作出解释。能用科学的语言撰写实验报告

能恰当选用基本的实验器材进行实验,会设计实验方案,能对实验器材进行规范操作,获得实验数据。

认识实验误差是不可避免的,具有尽量减小实验误差的意识。

增强学生的证据意识,提升科学探究能力

(四)科学态度与责任:

注意拓展学生的视野,从动量守恒定律的普适性来认识自然界的统一性。

通过对动量守恒定律等内容的学习,认识到物理规律的内在一致性和适用范围。

认识到物理研究是建立在观察和实验基础上的一项创造性工作,在研究中必须坚持实事求是的态度

四、教材具体内容的教学建议

大单元教学设计示例

引领性主题/问题:庞大的火箭是如何上天的?

挑战性任务/活动:

火箭

箭体

燃料

状态

受力

动量

能量

冲量

动量定理

历史

动量守恒

应用

碰撞

反冲

制作火箭

守

恒

思

想

起于实践、止于实践

1、真实的情景:物体的碰撞

2、引领的问题:碰撞过程中,物体把什么传递给了对方?

第一节 动量

3、挑战性任务:学生设计实验方案+实验并收集数据

项目 碰撞前 碰撞后

质量 m1 = m2 = m1 = m2 =

速度 v1 = v2 = v1 = v2 =

v v1 + v2 = v1 + v2 =

mv m1v1 + m2v2 = m1v1 + m2v2 =

mv2 m1v12 + m2v22 = m1v1 2 + m2v2 2 =

v/m v1/m1 + v2/m2 v1 /m1 + v2 /m2

实验方案:

1)等质弹性

2)等质粘碰

3)大碰小弹性

4)大碰小粘碰

5)小碰大弹性

6)小碰大粘碰

……

4、交流讨论

实验总结——

【1】组合“mv” 除了“小碰大弹性”外都总量不变

【2】组合“mv2”只有在弹性接触时才总量不变

规律探索——

【1】组合“mv2”总量不变,意味着动能增减相等——需要弹性接触!

【2】质疑:组合“mv” 为什么在“小碰大弹性”时不成立?——矢量性

概念生成——动量 单位、状态量、矢量性……

p= mv

1、真实的情景:跳沙坑……

2、引领的问题:

为什么运动员不直接在水泥地上跳,这样既方便又干净?

第二节 动量定理

3、挑战性任务:学生分析探讨有怎样的不同

1)能量的变化

2)动量的变化

3)所受作用力

……

【情景模拟】鸡蛋落地

【理论分析】最简假设

鸡蛋接触地面做匀减速运动

4、归纳总结

动量定理:

注:1)矢量性——选正方向

2)合外力——受力分析

3)更广适用性——恒变、直曲、高速等

动量变化量

冲量

拓展1:变力过程的动量定理适用性讨论

F

t

拓展2:平均作用力(对时间或对空间)异同探讨

拓展3:流体冲击力模型

1、真实的情景:冰壶比赛

2、引领的问题:碰撞过程中物体的动量如何变化?

第三节 动量守恒定律

3、挑战性任务:猜想并从理论上推导论证

1)模型简化: 恒力+直线+匀变

2)理论推导:两种方式

(1)动量定理

(2)牛顿第二定律

匀变速运动公式

3)反思:系统动量守恒的条件?

4、交流总结:

1)系统动量守恒的条件——合外力为零(内力为什么不影响?)

2)动量守恒定律的特征认知:

参考系一致性——地面(高考范围)

对象一致性

矢量性

普遍适应性

1、真实的情景:两种方案

2、引领的问题:如何设计一个动量守恒的环境?

第四节 验证动量守恒定律

3、挑战性任务:学生分组设计实验方案并收集数据、分析论证

1)设计实验场景

2)设计研究对象和实验过程——百花齐放!

3) 数据采集

4)分析验证

4、交流总结—— 误差分析与改进

实验条件创设;实验过程;数据采集等

如:斜槽末端翘起 或 落点不成直线会带来怎样的影响等

1、真实的情景:

2、引领的问题:这些碰撞过程中系统的动量和动能有怎样的变化?

第五节 弹性碰撞和非弹性碰撞

3、挑战性任务:猜想+分组研讨——理论论证

1)模型简化:“对心正碰” +“一动一静” +“内力远大于外力”

2)分组论证:

如果没有动能损失,碰后会出现什么情景?

——弹性碰撞

如果碰后粘连在一起,动能是否会有损失?

——非弹性碰撞(完全特例)

4、交流总结:

1)弹性碰撞应满足怎样的守恒——有怎样的现象

2)非弹性碰撞满足哪些守恒——有怎样的特征

3)不同质量关系的研讨

辨析:

前面的碰撞分别属于哪种情况?

1、真实的情景:

2、引领的问题:这种现象的原因及科学做法?

第六节 反冲现象 火箭

3、挑战性任务:学生观察现象+解释原因

4、交流总结——

反冲所蕴含的力的作用

反冲所满足的动量、能量关系

思考:如何提高我国火箭的运力?

(美国64吨、中国25吨)

“双新”+“双减”背景下的问题新导向

五、课时建议

教 学 内 容 课时数

第1节 动量 1课时

第2节 动量定理 1课时+1节(习题课)

第3节 动量守恒定律 2课时

第4节 实验:验证动量守恒定律 2课时

第5节 弹性碰撞和非弹性碰撞 1课时+1节(习题课)

第6节 反冲现象 火箭 1课时

总计 10课时+机动2课时作为复习检测讲评

不妥处请批评指正

谢谢!