第4课 日本明治维新 课件(26张PPT)

文档属性

| 名称 | 第4课 日本明治维新 课件(26张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 27.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-01 16:30:03 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

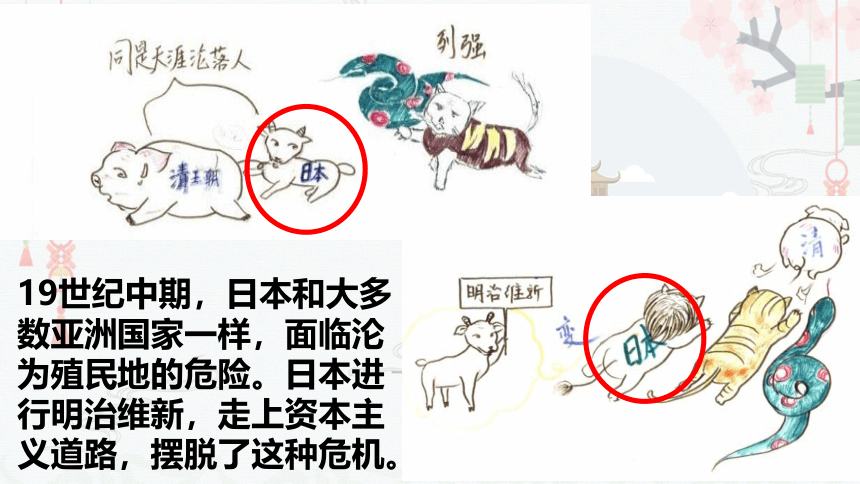

19世纪中期,日本和大多

数亚洲国家一样,面临沦

为殖民地的危险。日本进

行明治维新,走上资本主

义道路,摆脱了这种危机。

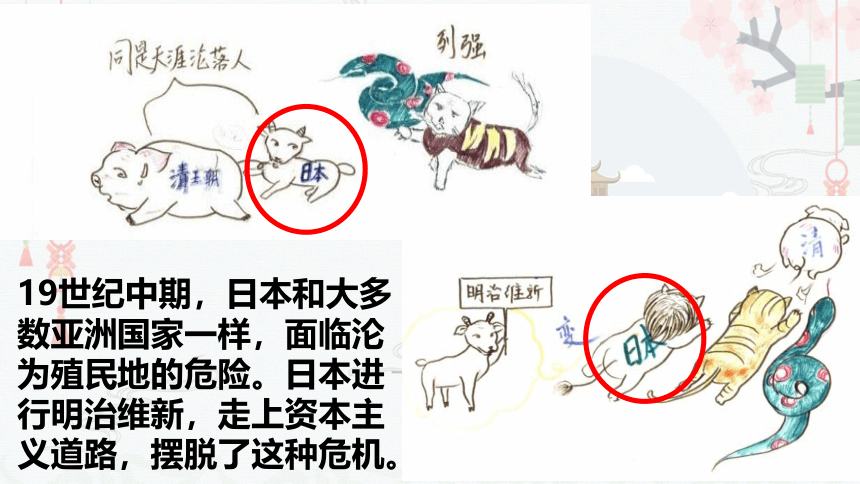

“黑船”来航之后

第4课 日本明治维新

第一单元 殖民地人民的反抗和资本主义制度的扩展

学习目标

1、了解和掌握19世纪中期德川幕府的统治危机;

2、了解明治维新的改革措施;

3、掌握明治维新对日本产生的巨大影响。

重点:德川幕府与锁国时代;倒幕运动

难点:明治维新

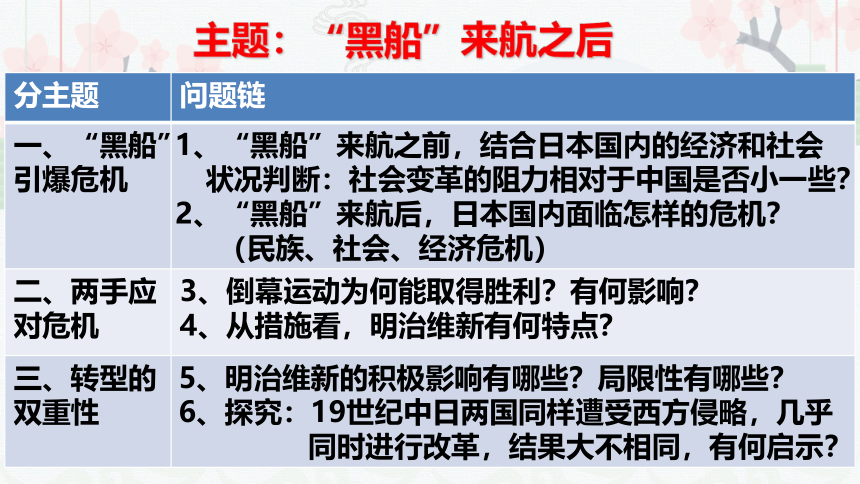

主题:“黑船”来航之后

分主题 问题链

一、“黑船”引爆危机 1、“黑船”来航之前,结合日本国内的经济和社会

状况判断:社会变革的阻力相对于中国是否小一些?

2、“黑船”来航后,日本国内面临怎样的危机?

(民族、社会、经济危机)

二、两手应对危机 3、倒幕运动为何能取得胜利?有何影响?

4、从措施看,明治维新有何特点?

三、转型的双重性 5、明治维新的积极影响有哪些?局限性有哪些?

6、探究:19世纪中日两国同样遭受西方侵略,几乎

同时进行改革,结果大不相同,有何启示?

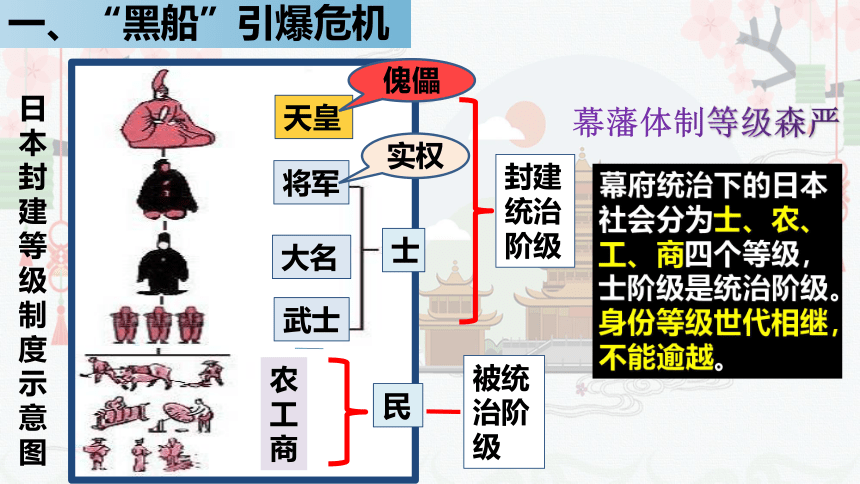

天皇

将军

日本封建等级制度示意图

大名

武士

农工商

士

傀儡

实权

封建统治阶级

民

被统治阶级

一、“黑船”引爆危机

幕府统治下的日本社会分为士、农、工、商四个等级,士阶级是统治阶级。身份等级世代相继,不能逾越。

幕藩体制等级森严

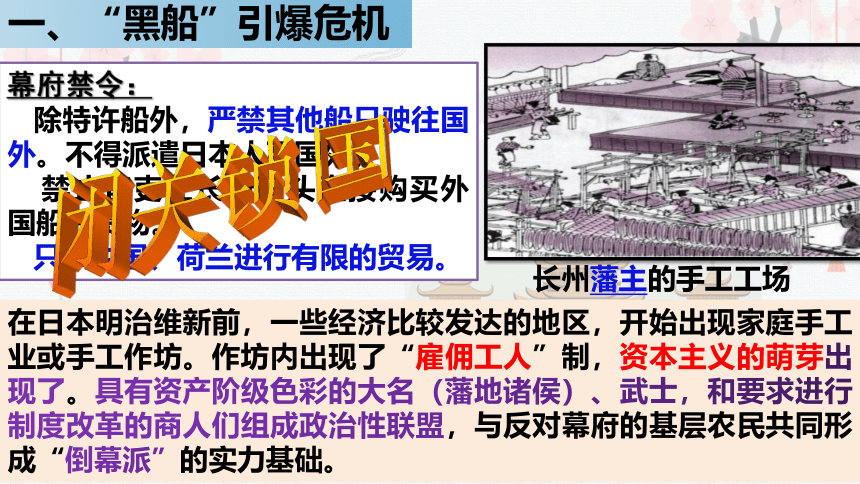

幕府禁令:

除特许船外,严禁其他船只驶往国外。不得派遣日本人至国外。

禁止官吏在长崎码头直接购买外国船只货物。

只和中国、荷兰进行有限的贸易。

闭关锁国

长州藩主的手工工场

一、“黑船”引爆危机

在日本明治维新前,一些经济比较发达的地区,开始出现家庭手工业或手工作坊。作坊内出现了“雇佣工人”制,资本主义的萌芽出现了。具有资产阶级色彩的大名(藩地诸侯)、武士,和要求进行制度改革的商人们组成政治性联盟,与反对幕府的基层农民共同形成“倒幕派”的实力基础。

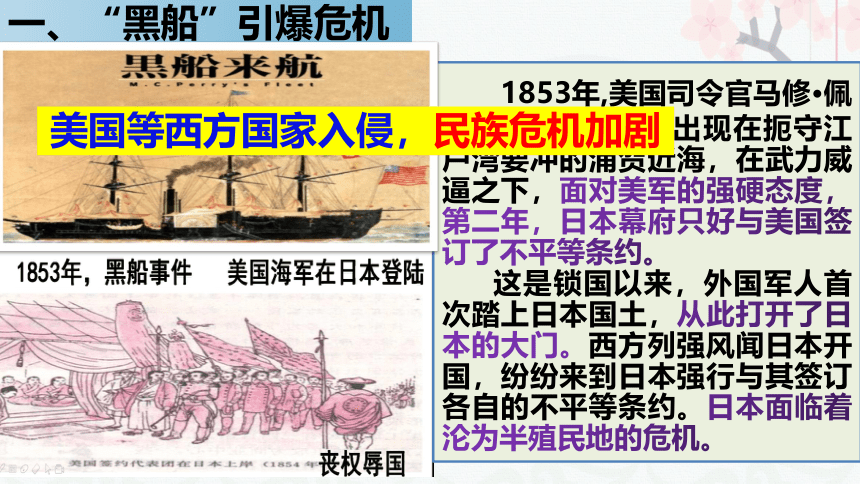

一、“黑船”引爆危机

1853年,美国司令官马修·佩里率领4艘战舰,出现在扼守江户湾要冲的浦贺近海,在武力威逼之下,面对美军的强硬态度,第二年,日本幕府只好与美国签订了不平等条约。

这是锁国以来,外国军人首次踏上日本国土,从此打开了日本的大门。西方列强风闻日本开国,纷纷来到日本强行与其签订各自的不平等条约。日本面临着沦为半殖民地的危机。

美国等西方国家入侵,民族危机加剧

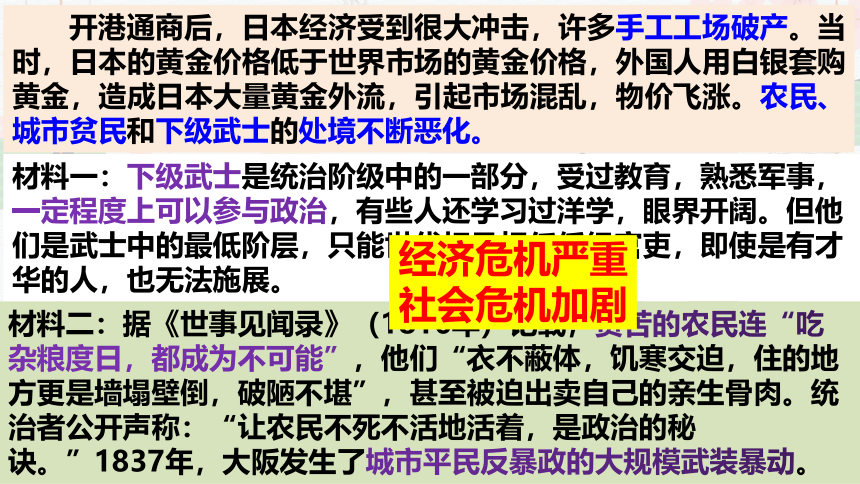

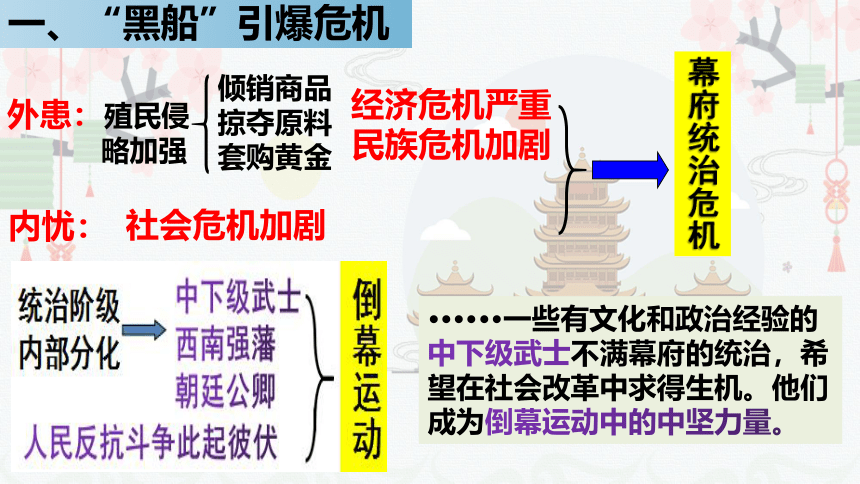

开港通商后,日本经济受到很大冲击,许多手工工场破产。当时,日本的黄金价格低于世界市场的黄金价格,外国人用白银套购黄金,造成日本大量黄金外流,引起市场混乱,物价飞涨。农民、城市贫民和下级武士的处境不断恶化。

材料一:下级武士是统治阶级中的一部分,受过教育,熟悉军事,一定程度上可以参与政治,有些人还学习过洋学,眼界开阔。但他们是武士中的最低阶层,只能世代相承担任低级官吏,即使是有才华的人,也无法施展。

材料二:据《世事见闻录》(1816年)记载,贫苦的农民连“吃杂粮度日,都成为不可能”,他们“衣不蔽体,饥寒交迫,住的地方更是墙塌壁倒,破陋不堪”,甚至被迫出卖自己的亲生骨肉。统治者公开声称:“让农民不死不活地活着,是政治的秘诀。”1837年,大阪发生了城市平民反暴政的大规模武装暴动。

经济危机严重

社会危机加剧

外患:殖民侵

略加强

内忧:

倾销商品

掠夺原料

套购黄金

经济危机严重

民族危机加剧

社会危机加剧

幕府统治危机

一、“黑船”引爆危机

······一些有文化和政治经验的中下级武士不满幕府的统治,希望在社会改革中求得生机。他们成为倒幕运动中的中坚力量。

二、两手应对危机

1868年1月,倒幕派在京都发动“王政复古”政变,支持天皇亲政,强令幕府将军“辞官纳地”。同年,倒幕派粉碎了幕府的武力反扑,结束了幕府统治,改年号为“明治”。1869年,天皇及政府机构迁到东京。

倒幕运动取胜原因:

改革大势所趋

群众基础好

领导有力

列强忙于瓜分中国

影响:明治维新的政治前提

明治维新

1、原因/背景:

(1)内忧:

(2)外患:

幕府的封建统治严重阻碍了资本主义的发展

(根本原因)

美国等西方国家的入侵,民族危机加深

(3)政治前提:

倒幕运动结束了幕府统治

3.目的:

摆脱民族危机,实现富国强兵

2.时间、主要人物:

1868年

明治天皇

——改革,以西方为榜样(“欧化”)

二、两手应对危机

观看视频,归纳明治维新的措施

明治维新措施

①政治:废藩置县,加强中央集权

二、两手应对危机

为经济发展提供政治保障

······1889年,明治政府颁布了《大日本帝国宪法》,确立了日本近代君主立宪制的天皇制度。······日本天皇制度后来变成军国主义天皇制度。1946年,日本颁布新宪法,规定天皇是国家的象征,没有实际统治权。

②军事:实行征兵制,

建立新式军队;

有利于对外扩张

明治维新措施

二、两手应对危机

日本舰船

明治政府成立伊始,就把教育视为推动近代化的关键所在,确定了“国民皆学”的方针,明治政府在国家财力紧张的情况下,短短数年内兴办了26000所小学校。

明治时期兴办的小学

东京大学

③社会生活:提倡“文明开化”,向西方学习,

改造日本的教育、文化和生活方式。

二、两手应对危机

影响最深远

明治维新措施

“国基在于人才,人才在于教育”

---- 木户孝允

④经济:推行地税改革,以“殖产兴业”为口号,

大力发展近代经济

19世纪70年代的工厂

日本的早期火车

明治政府大力扶持企业

大凡国之富强系于人民之贫富,而人民之贫富系于物产之多寡。物产之多寡,虽依赖于人民致力于工业与否,但寻其根源,又无不依赖政府官员诱导奖励之力。 ——1874年大久保利通《关于殖产兴业建议书》

殖产兴业:就是运用国家政权的力量,以各种政策为杠杆,以国营军工企业为主导,移植西方的样板企业,大力扶持日本资本主义的成长。

二、两手应对危机

明治维新措施

最体现性质

结合改革措施,认识明治维新的性质。

二、两手应对危机

明治维新

废藩置县

加强中央集权

资本主义生产方式

允许土地自由买卖

建立资本主义土地私有制

资本

地税改革

政府收取货币地税

劳动力

引进西方先进技术

发展资本主义工商业

统一市场

发展资本主义的条件

性质:

自上而下的资产阶级性质的改革

二、两手应对危机

结合材料,从明治维新措施来看,明治维新有何特点?

材料:1868年,一位新天皇即位,他名叫睦仁,根据日本人的习惯,他的统治时期称为“明治”,明治时代(1868-1912年)是日本现代化的伟大时代。······工业和金融的现代化与政治革命同时进行······从根本上讲,他们接受属于西方文明的舶来品,是为了保护他们内在的实质和他们的日本文化。

----《工业革命:变革世界的引擎》

明治维新特点:

和魂洋才

即(既学西方,又维护传统)

三、转型的双重性

明治维新影响

影响:

①日本历史上的重大转折点(社会性质改变:由封建社会变为资本主义社会)。②走上了发展资本主义的道路,实现了富国强兵,开始跻身资本主义强国之列。

国家 时间 年平均增长速度

日 1868-1873 32.2%

英 1851-1873 3.3%

美 1861-1873 5%

德 1861-1873 3.8%

材料一:

(积极)

三、转型的双重性

明治维新影响

①保留大量旧制度的残余,军国主义色彩浓厚。②走上了对外侵略扩张的道路。

影响:(消极/局限性)

三、转型的双重性

合作探究:中国19世纪末也进行了一场类似的改革——戊戌变法,你能列举出它与日本明治维新之间的异同点吗?有何启示?

相同点:

①都面临着严重的民族危机;

②都是自上而下进行的资产阶级性质的改革;

③都在政治、经济、文化教育上采取了重大措施;

④都有利于资本主义的发展。

改革是强国之路;

改革要从国情出发,顺应潮流;

坚持对外开放,学习世界先进技术与文化;

应重视教育,培养人才;

应积极进取,不断创新。

启示:

相同点 时代

性质

结果

局限性

不同点 原因 俄:农奴制危机

日:内外交困,面临着严重的民族危机

目的 挽救统治危机

为了发展资本主义,摆脱外来的侵略而进行的改革

领导阶级 以沙皇为代表的封建统治阶级

以倒幕派为核心的改革派.

都发生在19世纪60年代

都是自上而下的资产阶级性质的改革

都成功了,且两国都走上了资本主义道路

改革都不彻底,都保留了大量的封建残余

俄国1861年改革和日本明治维新的异同

君主权力 议会与君主关系 内阁与君主关系 掌握实权者

英国

日本

联系英国君主立宪制回答:

统而不治

至高无上

议会权力大于君主

天皇可以解散议会

内阁对议会负责

内阁对天皇负责

资产阶级

天皇为代表的官僚军阀集团

菊花和刀象征了日本文化精神中矛盾的两极,恬静淡然却又刚烈残忍

『菊』是日本皇室家徽,『刀』是武士道文化的象征

爱美而黩武、尚礼而好斗、喜新而顽固、服从而不驯……这种异常矛盾的民族特性,贯穿了日本的整个文化。

日本—最熟悉的外国。

日本—很陌生的外国。

阅读下列材料:

图一 图二

请回答:

(1)图一中的人物是哪次改革的重要人物?这次改革效法

的是哪国制度?

大化改新。中国隋唐制度。

(2)这次改革对日本有什么意义?

大化改新是日本从奴隶社会向封建社会过渡的标志。

课堂检测

(3)图二中的人物是哪次改革的重要人物?这次改革学习的是哪国

文化?

明治维新 欧美文化。

(4) 结合材料和所学知识,你认为这个民族最大的优点是什么?给

我国社会主义建设带来哪些启示?

优点:善于学习其他民族的文化,使其变成具有自己特色的文化。

启示:只有坚持对外开放,才能创新,才能发展。

图一 图二

19世纪中期,日本和大多

数亚洲国家一样,面临沦

为殖民地的危险。日本进

行明治维新,走上资本主

义道路,摆脱了这种危机。

“黑船”来航之后

第4课 日本明治维新

第一单元 殖民地人民的反抗和资本主义制度的扩展

学习目标

1、了解和掌握19世纪中期德川幕府的统治危机;

2、了解明治维新的改革措施;

3、掌握明治维新对日本产生的巨大影响。

重点:德川幕府与锁国时代;倒幕运动

难点:明治维新

主题:“黑船”来航之后

分主题 问题链

一、“黑船”引爆危机 1、“黑船”来航之前,结合日本国内的经济和社会

状况判断:社会变革的阻力相对于中国是否小一些?

2、“黑船”来航后,日本国内面临怎样的危机?

(民族、社会、经济危机)

二、两手应对危机 3、倒幕运动为何能取得胜利?有何影响?

4、从措施看,明治维新有何特点?

三、转型的双重性 5、明治维新的积极影响有哪些?局限性有哪些?

6、探究:19世纪中日两国同样遭受西方侵略,几乎

同时进行改革,结果大不相同,有何启示?

天皇

将军

日本封建等级制度示意图

大名

武士

农工商

士

傀儡

实权

封建统治阶级

民

被统治阶级

一、“黑船”引爆危机

幕府统治下的日本社会分为士、农、工、商四个等级,士阶级是统治阶级。身份等级世代相继,不能逾越。

幕藩体制等级森严

幕府禁令:

除特许船外,严禁其他船只驶往国外。不得派遣日本人至国外。

禁止官吏在长崎码头直接购买外国船只货物。

只和中国、荷兰进行有限的贸易。

闭关锁国

长州藩主的手工工场

一、“黑船”引爆危机

在日本明治维新前,一些经济比较发达的地区,开始出现家庭手工业或手工作坊。作坊内出现了“雇佣工人”制,资本主义的萌芽出现了。具有资产阶级色彩的大名(藩地诸侯)、武士,和要求进行制度改革的商人们组成政治性联盟,与反对幕府的基层农民共同形成“倒幕派”的实力基础。

一、“黑船”引爆危机

1853年,美国司令官马修·佩里率领4艘战舰,出现在扼守江户湾要冲的浦贺近海,在武力威逼之下,面对美军的强硬态度,第二年,日本幕府只好与美国签订了不平等条约。

这是锁国以来,外国军人首次踏上日本国土,从此打开了日本的大门。西方列强风闻日本开国,纷纷来到日本强行与其签订各自的不平等条约。日本面临着沦为半殖民地的危机。

美国等西方国家入侵,民族危机加剧

开港通商后,日本经济受到很大冲击,许多手工工场破产。当时,日本的黄金价格低于世界市场的黄金价格,外国人用白银套购黄金,造成日本大量黄金外流,引起市场混乱,物价飞涨。农民、城市贫民和下级武士的处境不断恶化。

材料一:下级武士是统治阶级中的一部分,受过教育,熟悉军事,一定程度上可以参与政治,有些人还学习过洋学,眼界开阔。但他们是武士中的最低阶层,只能世代相承担任低级官吏,即使是有才华的人,也无法施展。

材料二:据《世事见闻录》(1816年)记载,贫苦的农民连“吃杂粮度日,都成为不可能”,他们“衣不蔽体,饥寒交迫,住的地方更是墙塌壁倒,破陋不堪”,甚至被迫出卖自己的亲生骨肉。统治者公开声称:“让农民不死不活地活着,是政治的秘诀。”1837年,大阪发生了城市平民反暴政的大规模武装暴动。

经济危机严重

社会危机加剧

外患:殖民侵

略加强

内忧:

倾销商品

掠夺原料

套购黄金

经济危机严重

民族危机加剧

社会危机加剧

幕府统治危机

一、“黑船”引爆危机

······一些有文化和政治经验的中下级武士不满幕府的统治,希望在社会改革中求得生机。他们成为倒幕运动中的中坚力量。

二、两手应对危机

1868年1月,倒幕派在京都发动“王政复古”政变,支持天皇亲政,强令幕府将军“辞官纳地”。同年,倒幕派粉碎了幕府的武力反扑,结束了幕府统治,改年号为“明治”。1869年,天皇及政府机构迁到东京。

倒幕运动取胜原因:

改革大势所趋

群众基础好

领导有力

列强忙于瓜分中国

影响:明治维新的政治前提

明治维新

1、原因/背景:

(1)内忧:

(2)外患:

幕府的封建统治严重阻碍了资本主义的发展

(根本原因)

美国等西方国家的入侵,民族危机加深

(3)政治前提:

倒幕运动结束了幕府统治

3.目的:

摆脱民族危机,实现富国强兵

2.时间、主要人物:

1868年

明治天皇

——改革,以西方为榜样(“欧化”)

二、两手应对危机

观看视频,归纳明治维新的措施

明治维新措施

①政治:废藩置县,加强中央集权

二、两手应对危机

为经济发展提供政治保障

······1889年,明治政府颁布了《大日本帝国宪法》,确立了日本近代君主立宪制的天皇制度。······日本天皇制度后来变成军国主义天皇制度。1946年,日本颁布新宪法,规定天皇是国家的象征,没有实际统治权。

②军事:实行征兵制,

建立新式军队;

有利于对外扩张

明治维新措施

二、两手应对危机

日本舰船

明治政府成立伊始,就把教育视为推动近代化的关键所在,确定了“国民皆学”的方针,明治政府在国家财力紧张的情况下,短短数年内兴办了26000所小学校。

明治时期兴办的小学

东京大学

③社会生活:提倡“文明开化”,向西方学习,

改造日本的教育、文化和生活方式。

二、两手应对危机

影响最深远

明治维新措施

“国基在于人才,人才在于教育”

---- 木户孝允

④经济:推行地税改革,以“殖产兴业”为口号,

大力发展近代经济

19世纪70年代的工厂

日本的早期火车

明治政府大力扶持企业

大凡国之富强系于人民之贫富,而人民之贫富系于物产之多寡。物产之多寡,虽依赖于人民致力于工业与否,但寻其根源,又无不依赖政府官员诱导奖励之力。 ——1874年大久保利通《关于殖产兴业建议书》

殖产兴业:就是运用国家政权的力量,以各种政策为杠杆,以国营军工企业为主导,移植西方的样板企业,大力扶持日本资本主义的成长。

二、两手应对危机

明治维新措施

最体现性质

结合改革措施,认识明治维新的性质。

二、两手应对危机

明治维新

废藩置县

加强中央集权

资本主义生产方式

允许土地自由买卖

建立资本主义土地私有制

资本

地税改革

政府收取货币地税

劳动力

引进西方先进技术

发展资本主义工商业

统一市场

发展资本主义的条件

性质:

自上而下的资产阶级性质的改革

二、两手应对危机

结合材料,从明治维新措施来看,明治维新有何特点?

材料:1868年,一位新天皇即位,他名叫睦仁,根据日本人的习惯,他的统治时期称为“明治”,明治时代(1868-1912年)是日本现代化的伟大时代。······工业和金融的现代化与政治革命同时进行······从根本上讲,他们接受属于西方文明的舶来品,是为了保护他们内在的实质和他们的日本文化。

----《工业革命:变革世界的引擎》

明治维新特点:

和魂洋才

即(既学西方,又维护传统)

三、转型的双重性

明治维新影响

影响:

①日本历史上的重大转折点(社会性质改变:由封建社会变为资本主义社会)。②走上了发展资本主义的道路,实现了富国强兵,开始跻身资本主义强国之列。

国家 时间 年平均增长速度

日 1868-1873 32.2%

英 1851-1873 3.3%

美 1861-1873 5%

德 1861-1873 3.8%

材料一:

(积极)

三、转型的双重性

明治维新影响

①保留大量旧制度的残余,军国主义色彩浓厚。②走上了对外侵略扩张的道路。

影响:(消极/局限性)

三、转型的双重性

合作探究:中国19世纪末也进行了一场类似的改革——戊戌变法,你能列举出它与日本明治维新之间的异同点吗?有何启示?

相同点:

①都面临着严重的民族危机;

②都是自上而下进行的资产阶级性质的改革;

③都在政治、经济、文化教育上采取了重大措施;

④都有利于资本主义的发展。

改革是强国之路;

改革要从国情出发,顺应潮流;

坚持对外开放,学习世界先进技术与文化;

应重视教育,培养人才;

应积极进取,不断创新。

启示:

相同点 时代

性质

结果

局限性

不同点 原因 俄:农奴制危机

日:内外交困,面临着严重的民族危机

目的 挽救统治危机

为了发展资本主义,摆脱外来的侵略而进行的改革

领导阶级 以沙皇为代表的封建统治阶级

以倒幕派为核心的改革派.

都发生在19世纪60年代

都是自上而下的资产阶级性质的改革

都成功了,且两国都走上了资本主义道路

改革都不彻底,都保留了大量的封建残余

俄国1861年改革和日本明治维新的异同

君主权力 议会与君主关系 内阁与君主关系 掌握实权者

英国

日本

联系英国君主立宪制回答:

统而不治

至高无上

议会权力大于君主

天皇可以解散议会

内阁对议会负责

内阁对天皇负责

资产阶级

天皇为代表的官僚军阀集团

菊花和刀象征了日本文化精神中矛盾的两极,恬静淡然却又刚烈残忍

『菊』是日本皇室家徽,『刀』是武士道文化的象征

爱美而黩武、尚礼而好斗、喜新而顽固、服从而不驯……这种异常矛盾的民族特性,贯穿了日本的整个文化。

日本—最熟悉的外国。

日本—很陌生的外国。

阅读下列材料:

图一 图二

请回答:

(1)图一中的人物是哪次改革的重要人物?这次改革效法

的是哪国制度?

大化改新。中国隋唐制度。

(2)这次改革对日本有什么意义?

大化改新是日本从奴隶社会向封建社会过渡的标志。

课堂检测

(3)图二中的人物是哪次改革的重要人物?这次改革学习的是哪国

文化?

明治维新 欧美文化。

(4) 结合材料和所学知识,你认为这个民族最大的优点是什么?给

我国社会主义建设带来哪些启示?

优点:善于学习其他民族的文化,使其变成具有自己特色的文化。

启示:只有坚持对外开放,才能创新,才能发展。

图一 图二

同课章节目录

- 第一单元 古代亚非文明

- 第1课 古代埃及

- 第2课 古代两河流域

- 第3课 古代印度

- 第二单元 古代欧洲文明

- 第4课 希腊城邦和亚历山大帝国

- 第5课 罗马城邦和罗马帝国

- 第6课 希腊罗马古典文化

- 第三单元 封建时代的欧洲

- 第7课 基督教的兴起和法兰克王国

- 第8课 西欧庄园

- 第9课 中世纪城市和大学的兴起

- 第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》

- 第四单元 封建时代的亚洲国家

- 第11课 古代日本

- 第12课 阿拉伯帝国

- 第五单元 走向近代

- 第13课 西欧经济和社会的发展

- 第14课 文艺复兴运动

- 第15课 探寻新航路

- 第16课 早期殖民掠夺

- 第六单元 资本主义制度的初步确立

- 第17课 君主立宪制的英国

- 第18课 美国的独立

- 第19课 法国大革命和拿破仑帝国

- 第七单元 工业革命和国际共产主义运动的兴起

- 第20课 第一次工业革命

- 第21课 马克思主义的诞生和国际共产主义运动的兴起

- 第22课 活动课:唱响《国际歌》