高中语文必修二第一单元教案

文档属性

| 名称 | 高中语文必修二第一单元教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 31.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-12-16 23:48:22 | ||

图片预览

文档简介

高中语文必修二第一单元教案

?

本单元教学设想:

一、了解本单元的编写意图

本单元重点学习写景状物的散文

本单元包括三篇散文:《荷塘月色》《故都的秋》《囚绿记》

这些散文名篇的共同特点,一是写景优美,情味浓厚。二是意蕴深,可以引发学生对自然、人生、社会的多方面思考。三是语言美。

二.把握本单元的总体教学目标

?? 以课程标准中的“知识与能力、过程与方法、情感态度价值观”三个纬度为坐标,根据“积累整合”“感受鉴赏”“思考领悟”“发现创新”这个学科能力目标确定本单元的总教学目标。

三、实施本单元的教学建议

1、分析写景

2、体会情感

3.注重审美

4、品味语言

5、读写结合

四、单元教学安排

《荷塘月色》2课时,《故都的秋》2课时,《囚绿记》2课时,表达交流2课时

《荷塘月色》教案

教学目的

一.?学习《荷塘月色》中细腻、传神的语言,体会新鲜贴切的比喻表达效果及移觉修辞手法的运用。

二.?掌握《荷塘月色》刻画景物及情景交融的写法,体会其严谨结构。

三.?了解作者创作的心情以及这种心情的社会内容。

四.?通过朗诵欣赏体会《荷塘月色》的韵味。

教学设想

1、教学重点放在文章的结构安排、写景层次、语言特色上。

2、安排二课时。

教学内容与步骤

一、?请两位同学分别用几句话描绘一下自己印象中的荷塘景色,然后引入课文。

二、?解题??

?????1、?荷塘,指朱自清先生当时任教的北京清华大学清华园里的荷花池,是本文所要描绘的特定处所。月色,则点明了时间,是一个有月亮的夜晚。

2、?写作背景

问题预设:本文写于1927年,这段时期中国历史上发生什么事情?

问题解答:朱自清在青年时代曾参加过“五四”运动,向往过俄国十月革命,后来也投身过反对北洋军阀的斗争。1927年蒋介石叛变革命,中国革命处于低潮,蒋介石、汪精卫的法西斯暴行激起中共党人和广大革命人民的奋起反抗,同时引起一部分正直的知识分子的不满和谴责。朱自清是一位有正义感的作家。他不满于反动派的血腥屠杀,但因受阶级的局限,没?勇气正视血淋淋的现实,只能用消极态度表示不满和反抗。《荷》正是通过“我”在荷塘月夜的独步、深刻地表现了作者在时代的政治低下寂寞、苦闷、彷徨无路的情绪和出污不染、洁身自好的情操。

三、?请学生听朗诵带,并注意体会其中的语言、思考如何划分层次。

问题预设:怎么划分层次,并归纳大意。

问题解答:全文分三大段:

???????????一段(1):??月夜漫步荷塘的缘由。(点明题旨)

???????????二段(2~6):荷塘月色的恬静迷人。(主体)

???????????三段(7~8):荷塘月色的美景引动乡思。(偏重抒情)

??四、释义:

幽僻:幽深、僻静。

蓊蓊郁郁:草木茂盛的样子。

踱:慢步行走。

弥望:满眼。弥,满。

袅娜:柔美的样子。

脉脉:这里形容水没有声音,好象深含感情。

风致:美的姿态。

斑驳:原指一种颜色中杂有别的颜色,这里有深浅不一的意思。

梵婀玲:小提琴。

一例:一律。

丰姿:风度仪态,一般指美好的姿态。也写作“风姿”。

碧:青翠欲滴的样子。

大意:大概的轮廓。

五、?讲读第一段

问题预设:作者为什么忽然想起荷塘,深夜离家去荷塘?

问题解答:文章第一句就说:“这几天心里颇不宁静。”强调了“颇不宁静”,显示了作者的烦躁、不安。而且时间上也不是一天半天,而是几天以来的心情了。我一烦闷便想到外面散步,这就忽然想起荷塘,想到满月的光,于是便离家去荷塘。

?????那到底是什么原因让作者如此“不宁静”呢?是不是家里的矛盾?注意联系一下背景来体会可知不是家事矛盾。文章第一段写道:“妻在屋里拍着闰儿,迷迷糊糊地哼着眠歌。”孩子安详地睡着,母亲还哼着眠歌,一切都很平静、温馨。“我悄悄地披了大衫,带上门出去。”这些举动都体现了作者对家人的关心。可见不是家里的矛盾。联系一下作者所处的社会就可知道,作者是对黑暗现实的不满与苦闷。这正是作者通过文章表达出来的。全文的第一句是文章的“文眼”。

[板书]:缘由:颇不宁静、忽然想起。

六、讲读第二段:

(一)、问题预设:大家看看各小节都写了些什么,总结一下,作者是按什么线索来写的?

??????? ?问题解答:按漫步荷塘的过程来写。按作者的活动、视线的转移,有层次地来展示荷塘月色,同时,作者也是按漫步——思索这样一条线索使得情景交融。

???????[幻灯片]:来路(2、3)——荷塘(4)——月色(5)——四周(6)

???????????????漫步——思索

?

(二)、讲读第2节

?????????问题预设:请一位学生找出小路的特点。作者在这一段中运用了什么手法来衬托月下小路的美?

?????????问题解答:曲折、幽僻、树多是小路的特点。幽僻是基本的特点。曲折和树多构成幽僻的重要条件。

?????????[幻灯片]:白天(少人走)——夜晚(更寂寞);没有月光(阴森森)——淡淡月光(很好)

?????????[解析]:这一对比就给以往那种阴冷的氛围蒙上一层朦朦胧胧的诗意。

形成了静悄、幽寂、朦胧的氛围,这也是笼罩全文的氛围。

(三)、讲读第3小节:

?????????问题预设:这一段是讲作者去荷塘的感受,请说说这种感受的具体内容。怎么理解这种感受?

????????问题解答:重点理解这个句子:白天里一定要做的事,一定要说的话,现在都可不理。作者怀着排除烦闷的心情来到荷塘边上,月色淡淡,独步塘岸,似乎进入了“另一个世界”。这个世界里“什么都可以想,什么都可以不想。”作者成了一个“自由的人”。写得很超脱现实,应该说这是作者内心所渴望而在现实达不到的。越是超脱越是自由,便越显出作者在现实中的苦闷。

?

[板书]:来????小路:曲折、幽僻、树多(对比)

?????????路????感受:自由——(苦闷)

?

(四)、讲读第4小节:

????????请同学朗读第4节,并划出本节的比喻句。

???????问题预设]:作者依次写了哪些景物?用了哪些比喻?

????????问题解答:先是写了叶子、出水高,像亭亭的舞女的裙;接着写花,白色的,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的,正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星。再接着是荷香,微风过处才能闻到缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。最后还写到流水,流水脉脉,虽被遮住,不见其形,但留给我们的想像余地是极大的。??????

??? 田田(多)

?????????????????????荷叶??亭亭(美)

????????[板书]:?????????????零星点缀、白(色)??????形态美

????????????????荷?????荷花??如明珠、如星星(光)

??????????????????????????????袅娜、羞涩(态)

????????????????塘??????荷香:缕缕—仿佛远处高楼上渺茫的歌声????动态美

???????????????????????????????象闪电(快)

????????????????????????荷波????凝碧(色)?

????????????????????????流水:脉脉(态)???静态美

????????[讲解]:这里用了许多比喻有什么好处呢?我们先来看这一句:叶子出水很高,像亭亭的舞女的?裙。亭亭的舞女是些高挑有风姿的女郎。亭亭的舞女的裙更是给人一种美好、轻盈、动感的联想。这一比喻生动地写出了荷叶出水很高的娇美姿态,洋溢着情趣。由此可见,贴切的比喻可以把所要描绘的景物生动、具体地展现在读者的眼前,使人产生身临境的感觉,使事物的特征更加鲜明具体,起加深印象的作用。

??????我们再来看这一句:微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

??????问题预设:这一句与一般的比喻有什么不同?里面蕴含了几种感官感觉?

??????问题解答:清香是嗅觉上的感觉,远处高楼上渺茫的歌声是听觉上的感觉。这两种不同感觉的相互沟通叫通感。把嗅觉中感到的香味换成从听觉中去感受、品味,使人产生了对香味的另一具体形象,变换欣赏角度,有焕然一新,奇趣无穷之感。歌声是细柔飘忽,婉转渺茫的,荷香是时有时无,持续不断的。这两种感觉有相似之处,把它们沟通起来,艺术的魅力也就出来了。但在运用这种比喻时一定要注意掌握事物之间在感官的感觉上的相似之处,或在特定环境下有这种沟通一气的感觉,做到妙不可言却不是故弄玄虚。

问题预设:这种修辞手法以前的课也出现过,试举些例子。

问题解答:1、“……他滑滑的明亮着,象涂了‘明油’一般,有鸡蛋清那样软,那样嫩”。(《绿》)

2、“……绿茸茸的草板,象一支充满幽情的乐曲”。(《长江三峡》)

[解析]:作者不仅描绘了叶子、花、荷香的静态美,还描绘了它们动态的神韵。用了“颤动、闪电、霎时、传过”等词,传神微妙地写出了一刹那间,往往不被人注意的动态。这是作者用词的精妙之处。

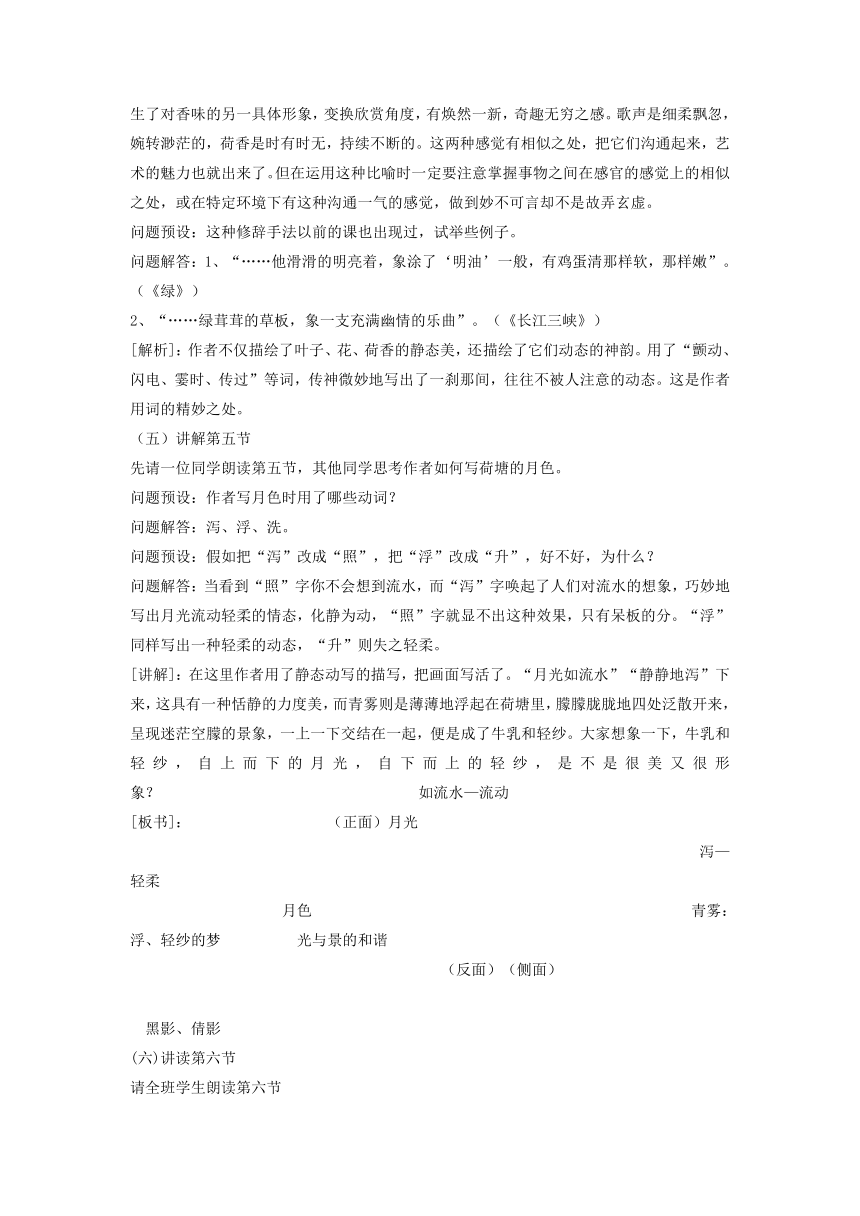

(五)讲解第五节

先请一位同学朗读第五节,其他同学思考作者如何写荷塘的月色。

问题预设:作者写月色时用了哪些动词?

问题解答:泻、浮、洗。

问题预设:假如把“泻”改成“照”,把“浮”改成“升”,好不好,为什么?

问题解答:当看到“照”字你不会想到流水,而“泻”字唤起了人们对流水的想象,巧妙地写出月光流动轻柔的情态,化静为动,“照”字就显不出这种效果,只有呆板的分。“浮”同样写出一种轻柔的动态,“升”则失之轻柔。

[讲解]:在这里作者用了静态动写的描写,把画面写活了。“月光如流水”“静静地泻”下来,这具有一种恬静的力度美,而青雾则是薄薄地浮起在荷塘里,朦朦胧胧地四处泛散开来,呈现迷茫空朦的景象,一上一下交结在一起,便是成了牛乳和轻纱。大家想象一下,牛乳和轻纱,自上而下的月光,自下而上的轻纱,是不是很美又很形象??????????????????如流水—流动

[板书]:?????????(正面)月光?????

?????????????????????????????????????泻—轻柔

??????????月色?????????????????????????青雾:浮、轻纱的梦?????光与景的和谐

???????????????????? (反面)(侧面)

????????????????????????????????????????黑影、倩影

(六)讲读第六节

请全班学生朗读第六节

这一节重点在写树,从方位、距离、高低几个角度来写,视线由荷塘内部扩展到荷塘四周。树多而密,重重围住荷塘,与前面的“幽僻”相照应,这是总写四周,接着写近处的树色、树姿、远处的树梢上的远山、又回过头写树缝里的灯光、树上的蝉鸣和水里的蛙声,层次分明,富有立体感,再一次展示出清淡朦胧、宁静深远的环境特点。最后一句“但热闹是他们的我什么也没有,”笔锋一转,流露出作者内心的空虚与哀愁。

[讨论]:文章中有一句话“这时侯最热闹的,要数树上的蝉声与水里的蛙声”似乎真的很热闹,而在刚才的分析中却说,这是个“宁静”的环境,这两者是不是互相矛盾?

[解答]:(在讨论的过程中拿一支笔从半空扔下,再请全班学生不要发出一丝响声,拿起一支笔从半空扔下。)

问:哪一次声音清晰?(答案当然是后者。)

问:刚刚大家是不是很安静,笔落地的声音是不是很响?(是)

?????那刚才那个问题还是不是自相矛盾呢?

????这是用了反衬的手法,与王维的“鸟鸣山更幽”有异曲同工之妙。

[提问]:请同学们在这一段中继续找出运用反衬手法的例子。

[解答]:文中用两个“漏”字,借月光、灯光衬托四周的灰暗,以蝉蛙的热闹衬托内心的烦恼。

?

????[板书]:??????????????????

??????????????????????树:重重、阴阴(沉郁)???

???????????????????? 远山:隐隐约约

????????????? ?四周?:灯光:没精打采(月色迷离)

?????????????? (?自远而近)??蝉鸣、蛙叫

?

(七)总结:第二段着重写荷塘月色的优美景象。有勾勒,有细描,有渲染,有衬托,灵活多样,井井有条。特别是语言运用得准确生动,有神韵,流露作者淡淡的喜悦与淡淡的哀愁与苦闷。

七?讲读第三段

[讲解]:这一段写夜游荷塘引起的联想。

[板书]:联想:这令我到底惦着江南了

?????????“忽然想起采莲的事情来了”这一句承上文宕开一笔,转出新意。文章由此放开去,联想到古代诗词对采莲的描绘,然后再收回到眼前,发出“只不见一些流水的影子,是不行”的缺憾。由此极自然地牵动出“这令我到底惦着江南了”这种思乡的哀愁,这种乡愁正是当时作者苦闷矛盾心情在作者当时苦闷矛盾心情在作品中的投影,表达了作者内心的不平和对光明美好生活的憧憬。这段文字,即景生情,忽远忽近,善收巧放。最见疏朗又曲折的功夫。

???????“猛一抬头,不觉已是自己的门前”,“我”回到了现实,一切照旧。到这里,我们可以从整体上来把握作者的感情。寂寞、苦闷与彷徨让作者“心里颇不宁静”,于是漫步荷塘进入醒着的“梦”境—“另一世界里”。作者有意地把自己置身于超脱现实的环境中,“这一片天地好象是我的;”“便觉是个自由的人”“白天里一定要做的事,一定要说的话,现在都可不理。”沉浸在荷塘月色里,流露出淡淡的喜悦却又无法摆脱淡淡的哀愁。“另一世界里的‘我’和现实世界颇不宁静的‘我’拉开了距离。这样的超脱现实的描写越是写得自由自在,则文末写回到现实世界的我也就越显得空虚、烦恼;“路灯是没精打采”的,蝉声和蛙声是热闹的,“但热闹是他们的,我什么也没有。”展示出一幅现实世界阴森可怕的图画,巧妙地回应了文首的“颇不宁静”。最后,独步月下荷塘排除烦闷的“我”回到家中,“妻已熟睡好久了”,又再暗示出家中的宁静与和谐反衬出“我”那无法排除的烦闷。那到底是什么造成作者的“不宁静”呢?这不是意在言外吗?那就是作者当时在白色恐怖下隐约地流露出来对反动派屠杀革命者和人民群众的不满的绝妙之笔。

????????在文章里,我们可以看到作者的感情是随立足点的变化而变化,这可以用坐标轴来表示:

????????????????????????? 感情

?????????淡淡的喜悦?---------------?恰是到了好处??我什么也没有?????????

????????????????????????????????独处的妙处?????????????????????????

?????????????????????????????? ??颇不宁静????????????????????????????????????????

?????????淡淡的哀愁??????????????????????????????????????什么声息也没有?????

????????????????家门?????小路??????荷塘?????四周?????家门??????地点??????????????????????

八、小结

??本文写夜游的动机、夜游的联想。从出门到回家,叙述线索清晰而有变化,结构自然严谨。写景层次分明而富有特征,朦胧的景色与淡淡的喜悦和哀愁交融在一起。借景抒情,情景交融。语言优美、凝练而传神。运用比喻、联想、衬托等手法把景象表达得极其真切而富韵味。

九.布置作业:

(一)思考和练习的二、五.

(二)背诵4-6三节

?附注:板书

????一、缘由:颇不宁静、忽然想起????????????

???????????????????????????????田田(多)

。?二、???????????????荷叶??亭亭(美)?????????????????形态美

???????????????????????????????零星点缀、白(色)?????

???????????????荷??????荷花???如明珠、如星星(光)

???????????????????????????????袅娜、羞涩(态)

???????????????塘??????荷香:缕缕—仿佛远处高楼上渺茫的歌声????动态美

????????????????????????????????象闪电(快)

????????????????????????荷波????凝碧(色)???

????荷????????????????????流水:脉脉(态)???静态美

????塘?????????????????????

????月??????????????(正面)月光:??如流水—流动

????色?????????????????????????????????泻—轻柔

????????????月色???????????????????????青雾:浮、轻纱的梦???光和影的和谐??

??????????????????(反面)(侧面)

????????????????????????????????????????黑影、倩影

?????????????????????????????树:重重、阴阴(沉郁)

??????????????四周?????????远山:隐隐约约

??????????(自远而近)???灯光:没精打采(月色迷离)

????????????????????????????蝉鸣、蛙叫

?

?

?

《故都的秋》教案

一、教学目标:

1、引导学生深入体会故都秋的特点。

2、引导学生把握文中情与景的关系及文章的结构。

3.、让学生初步掌握以情驭景、以景显情的写作方法。

二、教学难点与重点:

分析情与景的关系。

教学时数:两课时

教学步骤

一、导语设计

今天,我们来学习一篇也是写北京的散文,不过,它写的不是北京的冰糖葫芦,也不是北京的大碗茶,而是北京的秋。大家知道,北京现在是我们国家的首都,历史上也曾是几个朝代的都城,但是,在郁达夫写这篇文章的时候,北京已经不是任何朝代的都城,也不叫北京,而是叫北平,因此,郁达夫把它叫做故都。(板书课题)

二、解题、作者及写作背景

“故都”两字表明描写的地点,带有深切的的眷恋之情,秋”字明确描写的内容,题目很深沉。

郁达夫(1896-1945),原名郁文,浙江富阳人。现代著名的小说家、散文家。出身于一个知识分子家庭。从小熟读唐诗宋词和小说杂剧。曾赴日本留学,与郭沫若等发起创造社。1921年7月第一部小说集《沉沦》问世,产生巨大的影响。1923年发表《春风沉醉的晚上》。郁达夫的作品风格清新,抒情浓烈,有感伤情调,有时流露出颓废色彩。

本文写于1934年8月。由于种种原因,郁达夫于1933年4月由上海迁居杭州,这段时间,过的是一种闲散安逸的生活,游山玩水,留下一些很好的散文。

三、师生共同讨论,分析理解课文

(一)读罢全文,你认为郁达夫主要是从哪个方面来写故都的秋?请用一字来概括。

明确:味。(板书)

⑴此问要求学生首先从整体上把握全文。回答此问无须作太多理性分析,凭语感即能得出答案,“味”字在全文出现达八处之多。

⑵若学生思维过于分散,讨论与答案差异较大,可提供几个答案供学生选择。如:色、声、形、味、实、情,课文虽也写了上述方面,但主要是写秋之味。

(二)读第1、2自然段,分别用四个字和三个字来概括北国的秋和南国的秋的特点。

明确:北国的秋——清、静、悲凉???????南国的秋——慢、润、淡

此问旨在训练学生的文字概括能力,答案均可在文段中找到。

(三)读第3~11自然段,思考下列问题:

1、作者分别从不同角度为我们描绘了秋花、秋槐、秋蝉、秋雨、秋果五幅故都秋景,那么,作者在记叙上述秋景时,是以时间为序来记叙的呢,还是以空间为序来记叙的?

明确:既不是以时间为序,也不是以空间为序,应该说,是无序的,这正是散文形散特点的体现。作者所写的这些秋景在文中的位置并不是必然的,但是我们读起来却觉得很自然,并不觉得有什么不妥。这是因为这些景物都具有了“清、静、悲凉”这么一个共同点,作者正是以“清、静、悲凉”这个景物的共同点把这些景物组织在一起的,这就是文章不散的“神”。

⑴此题有意要引起学生的争论,题目以选择问答的形式设置一个非此即彼的圈套,看学生能否跳出思维的二维空间。

⑵通过争论,可使学生加深对散文的“形散神不散”特点的认识,此为本课教学重点。

⑶为了方便学生讨论,可在讨论前板书:

秋花——色?????????????????????秋槐——形

秋蝉——声?????????????????????秋雨——味

秋果——实

2、故都的秋景可谓丰富多彩,作者为什么只选取上述秋景来写呢?试从主客观两方面来分析。

明确:的确,作者所写的秋景的“清、静、悲凉”的,他所写的秋色是冷色,秋形是使人觉得有点儿落寞的,秋声是衰弱的残声,秋味是都市闲人雨后话秋凉的情韵,秋实也是淡绿或微黄,而不是红熟了的时候。之所以这样,有以下几个方面的原因:从客观方面来讲,这是景物本身固有的特征,是北京秋天的自然色彩。从主观方面来讲,也有三个因素:第一,跟旧中国时代环境的黑暗有关,这导致他思想苦闷,逃避现实;第二,也跟作家个人气质的抑郁善感有关。郁达夫早年(三岁)丧父,在日本十年的异生活使他饱受屈辱和歧视;第三,还跟作家的文艺观和审美追求有关。在杭州期间,郁达夫提倡“静”的文学,写的也多是“静如止水似的遁世文学”。因此,上述主客观两方面的因素,就决定了作家会选什么样的景来抒什么样的情。

教师总结时,

?

板书:

⑴北京秋天的自然色彩;

⑵旧中国时代环境的黑暗;

⑶作家人个气质的抑郁善感;

⑷作家的文艺观和审美追求。

?

附:《故都的秋》板书设计

???故都的秋?????郁达夫

北国的秋——清、静、悲凉

味?味

南国的秋——慢、润、淡

第?二?课?时

一、教学要点

1、把握文章的感情基调,找出文章感情基调的关键词语,体味文章紧扣情感来描写景物的特点。

2、体会文章语言细腻,节奏感强等特点。

二、教学步骤

(一)默读第12自然段,你认为本段的中心句应该是哪一句?

明确:应该是:足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉,幽远,严厉,萧索的感触来的。

此题旨在训练学生的阅读理解能力,如学生意见出现分歧,可提出几句让学生进行辨析。如:

A、各著名的大诗人的长篇田园诗或四季诗里,也总以关于秋的部分,写得最出色而最有味。

B、秋之于人,何尝有国别,更何尝有人种阶级的区别呢?

C、可是这秋的深味,尤其是中国的秋的深味,非要在北方,才感受得到底。

A是作者提出观点的依据;B是观点提出后对观点的阐释;C是本段中扣题的句子。(二)读最后两个自然段,思考下列问题:

1、作者认为南国的秋与北国的秋的最大的区别在哪个方面?请用一个字来概括。

明确:味。(板书)

2、为了说明上述区别,作者运用了什么修辞手法?

明确:比喻。作者用了四组对比来形象地比喻南北秋之味的不同。

⑴此题旨在训练学生的修辞辨认能力及理解能力。

⑵部分学生可能会答成对比或类比,这是不对的。应该说总体上是比喻,但比喻中有对比,比喻的本体和喻体本身是对比。本体与喻体之间的相似点不是“味”。

⑶为了便于学生理解,

板书:

本体——南国的秋与北国的秋

喻体——黄酒?与?白干??????????????稀饭?与?馍馍????????????

?鲈鱼?与?大蟹??????????????????????黄犬?与?骆驼

?(三)读罢全文,你认为郁达夫在此文中是颂秋呢,还是悲秋?

明确:颂秋。但是,全文的基调是忧伤的、悲凉的,因此可以说,是作者对故都的秋的一曲悲凉的颂歌。(板书)

此题可引发学生进行争论,教师总结时可套用“含泪的微笑”,总结出“悲凉的颂歌”这个课时主题。

(四)学生朗读全文,并根据教师的提问,回顾所学内容。

问题:a、本文选取了故都之秋的哪些景物来写的?b、这些景物有什么共同特点?

c、作者为什么不写鲜亮之景?

(五)默读课文,找出能反映作者情感基调的词语,作者对它们是怎样渲染和刻画的?举例说明。

明确:本文能反映感情基调的词语是“清”?“静”?“悲凉”,作者是通过选取不同景物,从不同侧面同时加以渲染和刻画的。

如:“静着时像喇叭似的牵牛花的蓝朵”是写“静”;?“在皇城人海之中”租一椽破屋来住着”、?“看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声”既写“静”,同时也写“清”;?“疏疏落落”的衰草,体现了“悲凉”。

再如槐树落蕊一段,整段都渲染了寂静的气氛,突出了“静”。?“扫街的在树影下的一阵扫后”几句,给人以悠闲的感觉,突出了“清”。?“潜意识下并且还觉得有点儿落寞”几句,抒发了悲凉之感,正是紧扣“悲凉”。?

(六)本文的结构怎样?文章怎样前后呼应的?

文章开头和结尾都以北国之秋和江南之秋作对比,表达了对北国之秋的眷恋之情。中间主体部分从记叙和议论两方面描述故都纷繁多彩的清秋景象:记叙部分采用并列结构,根据“清”?“静”?“悲凉”的三个层次,逐一描绘故都的自然景物,共有五种景物,即清晨静观、落蕊轻扫、秋蝉残鸣、雨后话凉、胜日秋果;议论部分,从喻理的角度,进一步赞颂自然之秋,赞颂北国之秋。最后作者再一次将南国之秋与北国之秋进行对比,并愿意拿寿命去换取北国之秋,直抒胸臆,表达了对北国之秋的无比热爱之情。首尾照应,回环往复;中部充分展开,酣畅淋漓。

(七)通过复习总结全文

1、教师小结:作者所处的社会环境,在他内心投下了忧虑和冷落的阴影,他希望能“清静”,内心还有淡淡的“悲凉”。正因为如此,他笔下的秋味、秋色和秋意,然地笼罩了一层主观感彩。文章不写富有“暖色”的香山,出不写游人如织的公园胜境,而写“租人家一椽破屋来住着”在破腰壁中,静对着牵牛花的蓝朵”。文章紧扣“清”?“静”?“悲凉”这三个词语,来描绘景物。只对景物作寥寥几笔的勾勒,便将读者带进故都之秋的清、静、悲凉的无限秋意之中。

《囚绿记》教案

学习目标:

1、把握文章抒情线索。

2、理解文章的深刻内涵。(重点、难点)

3、树立积极的生命价值观。(重点)

课前准备:

1、学生认真预习课文。

2、学生合作搜集艺术家勇于面对苦难的例子。

教学时数:二课时。

教学过程:

一、导入新课

1、导入:

要求学生用成语说出看后的感受。

如心旷神怡、赏心悦目、生机勃勃、朝气蓬勃、

绿色是希望之色,是生命之色,它不仅是芸芸众生喜欢的颜色,也是文人墨客歌咏的颜色。这样充满生命力的绿色,我们“求”之不得,可有人却偏偏要“囚”住它。要想理清其中缘由,请让我们一起走进陆蠡的《囚绿记》

二、研读课文

第一块:与陆蠡相识

学生根据自己搜集的资料谈作家作品。

巴金回忆一位作家时说,他有“优美的性格和黄金的心”,同他谈话,“仿佛听完一曲贝多芬的交响乐,因为,我是和一个崇高的灵魂接触了”。

陆蠡是一位真诚勇敢的作家,也是一位文如其人的作家。现在让我们一起研读陆蠡的散文代表作《囚绿记》,去接触他那崇高的灵魂。

第二块:走近那抹绿

1、绿是什么?“我”为什么如此热爱这抹绿?

(圆窗外面长着常春藤。当太阳照过它繁密的枝叶,透到我房里来的时候,便有一片绿影。)

(绿色是多宝贵的啊!它是生命,它是希望,它是慰安,它是快乐。

我忘记了困倦的旅程和已往的许多不快的记忆。

人是在自然中生长的,绿是自然的颜色。)

2、为什么要“囚”绿?

(让绿色和我更接近,更亲密。我拿绿色来装饰我这简陋的房间,装饰我过于抑郁的心情。我要借绿色来比喻葱茏的爱和幸福,我要借绿色来比喻猗郁的年华。我囚住这绿色如同幽囚一只小鸟,要它为我作无声的歌唱。)

3、我“囚”住了那抹绿吗?

(可是每天早晨,我起来观看这被幽囚的'绿友'时,它的尖端总朝着窗外的方向。甚至于一枚细叶,一茎卷须,都朝原来的方向。

永远向着阳光生长的植物

它渐渐失去了青苍的颜色,变得柔绿,变成嫩黄;枝条变成细瘦,变成娇弱,好象病了的孩子。)

第三块:评论那抹绿

联系当时的社会背景,对作者“囚绿”的行为,对这位被囚的“绿囚”你是如何理解的?

前后四个人讨论后回答。

本文是作者在抗日战争爆发一年后写的,作者回顾了一年前在北平寓所将窗关的常春藤囚禁起来的事。

(因为绿蓬勃向上,充满生机;因为绿永远向着阳光,固执,坚持已见;因为绿使处于孤独、寂寞、苦闷中的作者以精神的激励,所以,他深深地爱绿——一株常春藤。因而将它囚。

作者那份对绿的渴望,表现了他对生活的热爱,对光明的向往。常春藤的不屈不挠;显示了生命不可侵犯。)

全班交流中明确,形成

?

板书

蓬勃 生命、希望

绿 向阳 象征 向往光明、自由

固执 坚贞不屈的民族气节

小结:作者借一株常春藤,抒发了对光明与自由的向往之情。作者以一株常春藤为线索,牵出无限的情思,唱出了一曲绿色生命之歌。绿色是自然给予人类的审美心理需求,它给人以和平安宁的象征,给人以生命活力的感召力量。古诗词中就有不少写“绿”的名句,能背几句吗?

预设

日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。??? 白居易

春风又绿江南岸,明月何时照我还。??? 王安石

碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。??? 贺知章

诗家清景在新春,绿柳才黄半未匀。

这些诗句中写到绿,体现了诗人独特的感悟、思想,因此千古传颂。绿在视觉上给人以美感,色彩美;心理上使人愉悦,安宁。这就是一般人都喜欢绿,爱绿的原因。而我们的作者在“烽火四逼”的民族危亡时刻,不仅写爱绿,更赋予绿以时代需要的象征意义——(齐读板书。)我们从中窥见他渴望光明、自由,呼唤永不屈服于黑暗的“崇高的灵魂”。他确实有一颗——“黄金的心”。在那抗日救国的年代,《囚绿记》确实像一盏明灯照亮了我们民族的心灵。

第四块:拓展“那抹绿”

其实我们每个人就是一抹绿色,免不了要被生活的苦难和痛苦囚住。遗憾的是,有的没有能够永远向着阳光生长,枯萎了!就以一些作家艺术家为例吧……

你能举出一些被人生的苦难“囚住”了但“永远向着阳光生长”的“常春藤”吗?

自由发言。应该知道的正面的有司马迁、张海迪、史铁生、海伦?凯勒、保尔?柯察金、苏轼、李白等。反面的有海子、梵高、海明威、川端康成等

总结语:艺术家的心灵和灵魂大都是纯净、复杂、深邃又有很多有痛苦的,有一些人自杀了,原因虽然不尽相同,但有一点是相同的:对自己对人类对这个世界感到绝望。

我们每一个人都应有一颗追求真善美之心,拥抱善良和纯真,善待生命,珍视生命,善待他人和世界,像司马迁、张海迪、史铁生、海伦?凯勒、保尔?柯察金一样,在人生的风风雨雨里,让生命之树永远向着阳光生长!?

结束语(生齐读):当我们的生命之绿被囚住时,我们不能失去生机,更不能枯萎和凋落!要永远向着阳光生长!勇敢地追逐生命的美丽和辉煌!

第五块:抒写“那抹绿”

请同学们从表现手法角度好好品味一番,就你感受最深的某一特色,写一段200字左右的鉴赏文字。

写景要抓住特征

教学目标:

??? 学习抓住景物特征描写景物;

??? 掌握描写景物的几种方法。

教学过程:

一、布置预习课文《写景要抓住特征》,思考:课文中老舍《济南的冬天》节选和宗璞《紫藤萝瀑布》节选,分别抓住了景物的什么特征?

二、学生回答预习思考题。

三、操作步骤:

1、多媒体展示几幅荷塘图:(可到网络上下载)

2、要求学生写一段描写荷塘的文字,写后读给同学们听。师简要评析。

3、师展示朱自清先生以下文字。

“曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。”

教师简要点评,说明写作技巧应向文章本身学。分析得出作者是如何层层深入地写景的,即

绘形、绘色、香味。

顺序:环境(位置)--------定语 + 描写的对象-------比喻、拟人等。

(说明:斜体字板书)

4、要求学生用此种公式写一段景物。

(学生思考且起立朗读)

5、提示学生朗读课本P74中“景物描写还要突出感情特点”至“当然也印上了作者细腻委婉的艺术风格”一段话,明确写景是单纯的描写,真正的描写还要有其他的条件。

6、分别举孙犁、宗璞、许瑜萍三人写荷花的片断。

“那密密层层的大荷叶迎着阳光舒展开,就像铜墙铁壁一样,粉色的荷花箭高高地挺出来,是监视白洋淀的哨兵吧。”

《白洋淀》

“那是满地的新荷,圆圆的绿叶,或亭亭立于水上,或婉转地靠在水面,只觉得一种蓬勃的生机,跳跃满池。绿色,本来是生命的颜色,我最爱看初春的杨柳嫩枝,那样鲜,那样亮,柳枝儿一摆,似乎蹬着脚告诉你,春天来了。荷叶,则要持重一些,初夏,则更成熟一些,但那透过活泼的绿色表现出来的茁壮的生命力,是一样的。再加上叶面上的水珠儿滴溜溜滚着,简直好像满池荷叶都要裙袂飞扬,翩然起舞了。”

《西湖漫笔》

“每天清晨经过荷塘,总是能看到一池荷韵。从冬日的衰落到春日的绿意、繁盛、凋零。一如人生的起落。当风起水皱,湖润雨清的日子,清荷亭亭,绿裙裾上青意滚滚,水生秀色,抑或刀风烈日,如丹青杰作的风荷依旧清色冰姿,气宇凌仙。年年荷花都能从丝毫不见生机的枯萎中复生,而我的老师却不能了。那一个年轻的身影走进了翩翩的荷叶间,稍不留意便无迹可寻,只余下清香袅袅。”

(许瑜萍《又是清荷盛开时》)

教师说明三者之不同。

问:由这几人写荷叶荷花,由这些材料,你会得出一个什么结论?(提示:各人写荷花,有什么不一样之处?)

学生自由回答后教师展示:

景物是客观的,人的眼睛心情千差万别。同一种景物在不同人的眼睛里形色味是不同的,心情不同,感受不同,文章主旨不同,景物也随着千变万化,任何描写都要目的明确,为表达内容服务,哪里需要描写,如何描写,都要从表达的需要出发。

教师进一步结合以上三段景物描写分析说明:描写景物时,要确定一个主题,一个思想感情,这样写才能有针对性。

7、运用课堂上学到的方法,写一段描写景物的文字。

(1)写作要求:

对象:操场上的大枫杨树

主题环境:温馨祥和

角度:绘形、着色、传神、动态。

描写:环境(位置),然后是定语+描写的对象,然后用一些比喻、拟人等手法

(2)写作说明:

对象不一定是操场上的大杨树,可以是家乡附近的等等,主题环境也不一定是温馨祥和,但写好后应先说明写的中心是什么,是什么样的感情基调。

8、学生写作并朗读所写文段。

?????????????????????

?

《成语:中华文化的微缩景观》教案

教学目标:

1.明确成语的来源,了解成语的结构特点。

2.感知成语与文化的关系,认识成语承载了极其丰富的文化内涵。

3.梳理学习过的成语,做到能正确运用成语。

教学过程:

一、成语的来源

成语的来源:来源于神话传说、寓言故事、历史故事、文人作品、外来文化。

二、成语的结构:

成语的结构:主谓关系、并列关系、动宾关系、偏正关系、补充关系、承接关系、转折关系、递进关系、选择关系、因果关系、条件关系、目的关系、假设关系、让步关系等等。

二、成语的运用。

1.做做下面的游戏。

成语填空

一、六畜成语

六畜就是:牛、羊、马、鸡、犬(狗)、豕(猪)等六种牲畜的合称,并泛指农家所饲养的各种家禽、家畜而言。下列成语中都含有六畜的名称,你是否能把这些空格填入正确的答案呢?

塞翁失___??? 顺手牵___??? 偷___摸___??? 汗___充栋??? ___尾续貂??? 亡___补牢

__鸣___盗??? 人仰___翻??? ___入虎口???? 鹤立___群?? ___ ___不宁

二、量词填一填

下列成语皆有一字空白,必须填“单位量词”!试试自己的实力喔!

形单影___ 人___桃花 ___水车薪 ___大不掉 金榜___名 单枪___马

一___散沙 六___清静 一___之雅 金___玉叶 门当___对 金___玉律

舍___逐末 有___不紊 信___雌黄 杯___狼藉 守口如___

三、 填成语,记市镇

若将每个成语的空格填好字后,将会发现前一成语的最后一字,再加上后一成语的第一个字,恰好能组成一个地名喔!快来大展身手吧!

一技之____ ____风化雨 沙里淘____ ____可罗雀 声东击____ ____居乐业

奇珍异____ ____毛蒜皮 秋水长____ ____狮献瑞 后来居____ ____阔天空

成语图猜

看下面图形,猜猜相应成语。

?

2.成语接龙比赛。

全班分成四个小组,老师出题,按1、2、3、4小组的顺序循环,进行成语接龙比赛。

3.从课文和其他各类书籍中搜集成语中容易读错、写错和用错的例子,根据一定的分类标准,班上分工合作编一本小册子。

示例:

成语梳理(二)

问题

举 例

读音

人才济济 乳臭未干 图穷匕见 虚与委蛇 大腹便便 如法炮制

字形

相形见绌 病入膏肓 草菅人命 如火如荼 沧海一粟 锋芒毕露

含义

望洋兴叹 文不加点 不足为训 因人成事 弹冠相庆 久假不归

辨析

不胫而走—不翼而飞 望其项背—望尘莫及

感彩

贬

趋之若鹜 大而无当???大言不惭 明目张胆 明哲保身?

褒

拭目以待???神机妙算???名不虚传?? 凤毛麟角??? 洋洋大观

褒贬相对

情投意合—臭味相投?? 见机行事—见风使舵?? 侃侃而谈—夸夸其谈

?

三、成语与文化

成语是语言宝库中的精华,也是文化的积淀。汉语成语的内容,涉及文学艺术、天文地理、政治军事、礼仪习俗、衣食住行等。按个人兴趣,小组分工,填写下表。

示例:

成语梳理(三)

?

成语百科

举 例

衣食类

衣冠楚楚 凤冠霞帔 纨绔子弟 布衣蔬食 残羹冷炙

住行类

登堂入室 窗明几净 雕梁画栋 高枕无忧 金碧辉煌

动物类

狐假虎威 狼心狗肺 鹤立鸡群 凤毛麟角 飞蛾扑火

植物类

岁寒三友 势如破竹? 雨后春笋 姚黄魏紫 春兰秋菊

兵器类

自相矛盾 折戟沉沙 大刀阔斧 刀光剑影 唇枪舌剑

礼俗类

彬彬有礼 知书达礼 礼尚往来 宾至如归 八拜之交

文学类

春秋笔法 点铁成金 韩海苏潮 行云流水 元轻白俗

艺术类

曲高和寡 高山流水 余音绕梁 滥竽充数 煮鹤焚琴

科学类

斗转星移 日上三竿 月满则亏 炉火纯青 百炼成钢

法律类

法不阿贵 令行禁止 明镜高悬 法网恢恢 疏而不漏

教育类

春风化雨 良师益友 为人师表 诲人不倦 教学相长

治国类

长治久安 富国强兵 国泰民安 革故鼎新 道不拾遗

做人类

高风亮节 浩然正气 相忍为国 光明磊落 两袖清风

?四、成语接龙比赛

分别以“水滴石穿”和“政通人和”为开头,让两个小组展开成语接龙比赛,哪一组接得又快又多又对为优胜者;再以“高山流水”和“枯木逢春”为开头,再请另两个小组进行成语接龙比赛。

五.教学反思

1.设置疑问,看图猜成语,激发了学生的探究问题的积极性,课堂气氛异常活跃,大家开动脑筋,苦思冥想,猜对者兴奋自豪,其他同学啧啧称赞。

2.成语接龙,培养了同学的合作竞争的意识,场面热烈,群情激昂,思维被激活,斗志被点燃。