第1课 中国古代政治制度的形成与发展 课件(28张PPT)

文档属性

| 名称 | 第1课 中国古代政治制度的形成与发展 课件(28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 12.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-03 16:22:17 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

目录

CONTENTS

追本溯源

帝王将相

经邦纬国

课堂总结

壹

贰

叁

肆

先秦时期的政治制度

秦汉至明清的中央行政

秦汉至明清的地方治理

中国古代政治制度梳理

【课程标准】了解中国古代政治体制在秦朝建立前后的巨大变化;通过宰相制度和地方行政层级管理的变化,认识自秦起君主专制中央集权政治体制的演变线索。

第1课 中国古代政治制度的形成与发展

壹

——先秦时期的政治制度

追本溯源

壹

追本溯源

夏(约前2070-约前1600)

世袭制

以天下授益。三年之丧毕,益让帝禹之子启,而辟居箕山之阳。禹子启贤,天下属意焉。及禹崩,虽授益,益之佐禹日浅,天下未洽。故诸侯皆去益而朝启,曰“吾君帝禹之子也”。

——《史记·夏本纪》

启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。

——《战国策·燕策一》

关于启的即位,为什么出现上述两种不同的说法?

壹

追本溯源

商(约前1600-前1046)

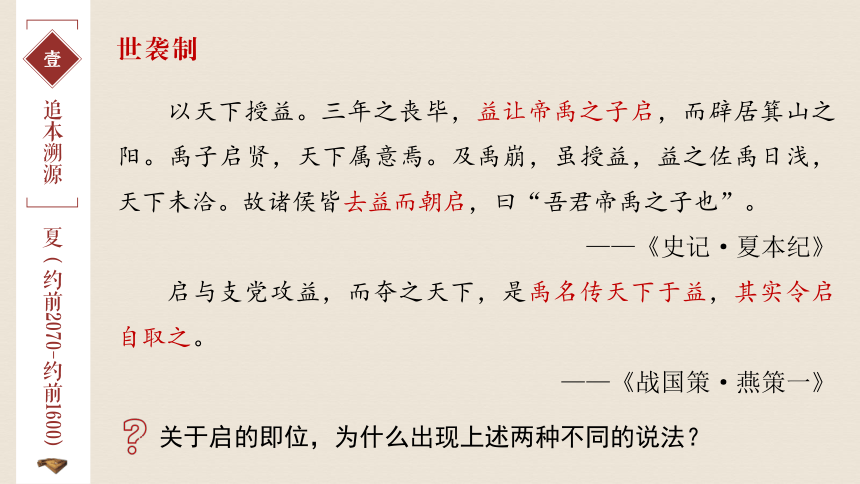

内外服制

内 服

外 服

商王直接统治的王畿地区

商王间接控制的方国和部落

◎商族势力范围示意图

商朝为什么推行内外服制?

商汤

壹

追本溯源

西周(前1046-前771)

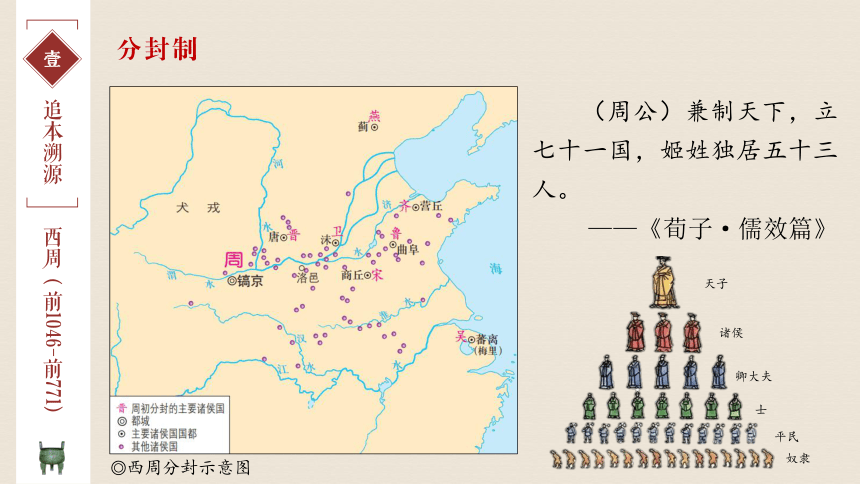

分封制

(周公)兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。

——《荀子·儒效篇》

天子

诸侯

卿大夫

士

平民

奴隶

◎西周分封示意图

壹

追本溯源

西周(前1046-前771)

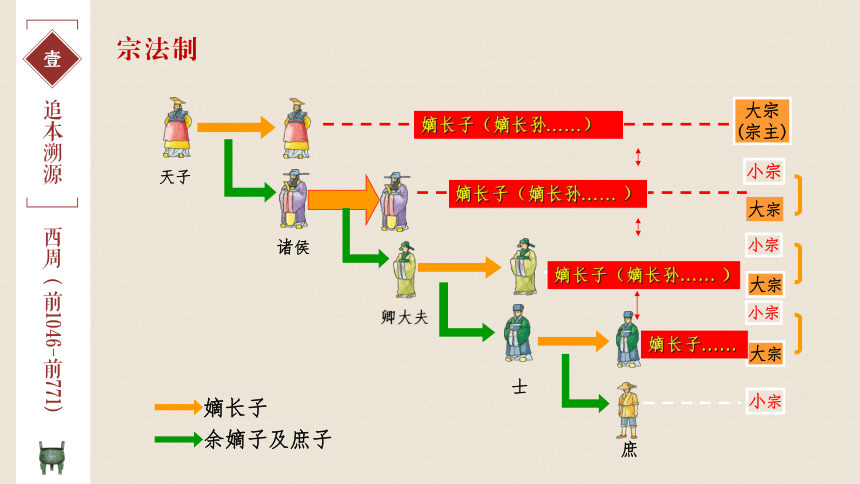

宗法制

大宗

嫡长子

余嫡子及庶子

小宗

小宗

小宗

大宗

(宗主)

卿大夫

大宗

士

大宗

天子

庶

小宗

嫡长子(嫡长孙……)

嫡长子(嫡长孙…… )

嫡长子……

嫡长子(嫡长孙…… )

诸侯

壹

追本溯源

西周(前1046-前771)

原始民主传统

天生民而立之君,使司牧之,勿使失性。有君而为之贰,使师保之,勿使过度。是故天子有公,诸侯有卿……以相辅佐也。善则赏之,过则匡之,患则救之,失则革之。

——《左传·襄公十四年》

厉王虐,国人谤王。 ——《国语·周语》

郑子产作丘赋,国人谤之。 ——《左传·昭公四年》

上述材料体现了商周原始民主传统的哪些特点?

壹

追本溯源

东周(前770-前221)

封建政体诞生

【课堂探究】阅读以下材料并结合所学知识,分析战国时期郡县制、官僚制等封建政治制度开始产生的原因。

春秋战国时期,中国完成了社会的转型。血缘社会转向了地缘社会,封建诸侯、贵族分权转向了专制独裁、皇帝集权,血缘宗法制度崩溃,地缘郡县政治确立,最后形成中央集权制度。

——辛田《春秋战国时期社会转型研究》

①社会经济发展,宗族血缘关系瓦解,贵族等级分封制解体。

壹

追本溯源

东周(前770-前221)

封建政体诞生

【课堂探究】阅读以下材料并结合所学知识,分析战国时期郡县制、官僚制等封建政治制度开始产生的原因。

(战国时期)各国为了富国强兵,纷纷开展政治、经济、军事、社会制度改革。变法运动成为战国时期的一股潮流,各国通过变法,推动了社会转型,逐步建立起君主专制的政治制度。

——《中外历史纲要(上)》

②各国政治上的重大变革,使君主权力得到加强。

贰

——秦汉至明清的中央行政

帝王将相

贰

帝王将相

秦(前221-前207)

皇帝制度

王初并天下,自以为德兼三皇,功过五帝,乃更号曰“皇帝”,命为“制”,令为“诏”,追尊庄襄王为太上皇。制曰:“死而以行为谥,则是子议父,臣议君也,甚无谓。自今以来,除谥法。朕为始皇帝,后世以计数,二世、三世至于万世,传之无穷。”

——《资治通鉴·秦纪二》

秦始皇

嬴政

贰

帝王将相

秦(前221-前207)

三公九卿制

皇 帝

御史大夫

丞 相

太 尉

奉

常

廷尉

少府

卫尉

宗正

郎中令

太仆

典客

治粟内史

三公 丞 相 百官之长,统领百官;丞相府是行政中枢所在

御史大夫 副丞相,协理国政,掌管图籍文书,监察百官

太 尉 最高武官,掌军事

九卿 奉 常 宗庙礼仪教化

郎 中 令 宫中警卫

卫 尉 宫门警卫

太 仆 宫廷车马

廷 尉 司法、首都警卫

典 客 少数民族

宗 正 皇室宗族

治粟内史 租税、 财政

少 府 皇家财政、官府手工业

互不相属,互相牵制

贰

帝王将相

秦(前221-前207)

文书制度

有事请殹(也),必以书,毋口请,毋

(羁)请。

——《睡虎地秦墓竹简·内史杂》

行命书及书署急者,辄行之;不急者,日觱(毕)勿敢留。留者以律论之。

——《睡虎地秦墓竹简·行书》

◎睡虎地秦墓竹简

贰

帝王将相

西汉(前202-9)

中朝

皇 帝

中 朝

外 朝

尚书令

侍

中

常

侍

丞

相

御史大夫

太

尉

九 卿

决策机构

执行机构

有事上报

汉武帝 刘彻

贰

帝王将相

东汉(25-220)

尚书台——新的行政中枢

汉光武帝 刘秀

光武皇帝愠数世之失权,忿强臣之窃命,矫枉过直,政不任下,虽置三公,事归台阁。自此以来,三公之职,备员而已。

——《后汉书·仲长统列传》

东汉政论家仲长统总结的三公权力被削弱的原因是什么?

贰

帝王将相

隋唐(581-907)

三省六部制

皇 帝

中书省

尚书省

决策

门下省

审议

执行

决策机构

执行机构

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

体系完整,职责分明,相互制约

贰

帝王将相

两宋(960-1276)

二府三司制

皇 帝

三司

枢密院

财政

中书门下(政事堂)

三司使

御前会议

台谏

同平章事(宰相)

参知政事

(执政)

枢密使

(执政)

枢密副使

(执政)

御史中丞

知谏院

行政

军政

监察

二府三司

贰

帝王将相

元(1271-1368)

中书省(一省制)

皇 帝

中书省

御史台

行政

枢密院

军事

监察

宣政院

宗教、西藏

吏

户

工

刑

礼

兵

中书令一员……以太子兼之……右丞相、左丞相各一员……统六官,率百司,居令之次,令缺,则总省事,佐天子,理万机”。

——《元史·百官志》

贰

帝王将相

明(1368-1644)

废除宰相

自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间用者多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压。事皆朝廷总之,所以稳当。

——《皇明祖训·祖训首章》

宰相制度缘何被废?

明太祖 朱元璋

贰

帝王将相

明(1368-1644)

内阁制度

明成祖

朱棣

祖宗设立阁臣,不过文学侍从,而其重亦止于票拟。其委任之权力,与前代宰相绝不相同。夫以

无权之官,而欲强作有权之事,则势固必败;

以有权之事,而必责于无权之官,甚望更难

酬。此从来阁臣之所以无完名也。

——《明神宗实录》载叶向高奏疏

如何看待叶向高(明后期内阁大学士)对内阁地位的评价?

贰

帝王将相

清(1644-1912)

军机处

清世宗

爱新觉罗·胤禛

雍正年间,用兵西北,以内阁在太和门外,保直者多虑漏泄事机,始设军需房于隆宗门内,……后名军机处,地近宫廷,便于宣召,为军机大臣者,皆亲臣、重臣,于是承旨、出政皆在于此矣。

——赵翼《檐曝杂记·军机处》

承旨诸臣(军机大臣)亦只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。

——《清史稿·军机大臣年序表》

叁

——秦汉至明清的地方治理

经邦纬国

叁

经邦纬国

秦汉至明清的地方治理

郡县制

分为郡、县两级,郡县主要官吏都由中央直接任命

秦

郡国并行制 → 郡、县二级制 → 州、郡、县三级制

西汉景帝、武帝后,诸侯国的权力被不断削弱;东汉晚期,原来的监察区“州”变为一级行政机构,州刺史有行政权和领兵权,形成内轻外重、干弱枝强的局面。魏晋南北朝地方行政制度也主要是州、郡、县三级制

汉

州、县二级制

废郡,以州统县

隋

道、州、县三级制 → 节度使

根据山川形势把全国划分为10道,后增至15道,作为中央派出的监察机构,后变成州县以上的一级行政实体。节度使拥兵自重,形成藩镇割据势力

唐

叁

经邦纬国

秦汉至明清的地方治理

州(府、军、监)和县二级 → 路、州(府)、县三级制

路的主要职责是监察州县各级官吏

宋

行省制

行省制是中国古代地方行政制度发展史上的一次重大变化,形成了省、路、府、州、县多级行政制度

元

省、府、县三级制

废行中书省,原行中书省的权力由布政使司、按察使司、都指挥使司分割,后向各省派出巡抚、巡按总揽一省之权

明

省、府、县三级制

除巡抚外,设总督掌管一省或数省军政大权

清

肆

——中国古代政治制度梳理

课堂总结

肆

课堂总结

中国古代政治制度梳理

朝代 中央行政 地方治理

夏 商 西周 春秋战国 秦

西汉

东汉 隋

唐

两宋

元

明

清 世袭制

分封制、宗法制、(礼乐制)、原始民主传统

内外服制

郡县制、官僚制等封建政治制度开始诞生

皇帝制度、三公九卿制、文书

郡县制

中朝

尚书台确立为新的行政中枢

郡国并行制 — 郡、县二级制 — 州、郡、县三级制

三省六部制

州、县二级制

道、州、县三级制 — 节度使

二府三司制

路、州(府)、县三级制

中书省(一省制)

行省制

废宰相(洪武),设内阁(永乐)

军机处(雍正)

省、府、县三级制

练

聚焦高考

1.(2020年高考·全国Ⅰ卷)据《史记》记载,春秋时期,楚国国君熊通要求提升爵位等级,遭到周桓王拒绝。熊通怒称现在周边地区都归附了楚国,“而王不加位,我自尊耳”“乃自立,为(楚)武王”。这表明当时周朝

A.礼乐制度不复存在 B.王位世袭制度消亡

C.宗法制度开始解体 D.分封制度受到挑战

D

练

聚焦高考

2.(2020年高考·全国Ⅲ卷)明万历年间,神宗下令工部铸钱供内府用,内阁首辅张居正“以利不胜费止之”。神宗向户部索求十万金,张居正面谏力争,“得停发太仓银十万两”。这反映出当时

A.内阁权势强大 B.皇权受到严重制约

C.社会经济凋敝 D.君权相权关系紧张

A

目录

CONTENTS

追本溯源

帝王将相

经邦纬国

课堂总结

壹

贰

叁

肆

先秦时期的政治制度

秦汉至明清的中央行政

秦汉至明清的地方治理

中国古代政治制度梳理

【课程标准】了解中国古代政治体制在秦朝建立前后的巨大变化;通过宰相制度和地方行政层级管理的变化,认识自秦起君主专制中央集权政治体制的演变线索。

第1课 中国古代政治制度的形成与发展

壹

——先秦时期的政治制度

追本溯源

壹

追本溯源

夏(约前2070-约前1600)

世袭制

以天下授益。三年之丧毕,益让帝禹之子启,而辟居箕山之阳。禹子启贤,天下属意焉。及禹崩,虽授益,益之佐禹日浅,天下未洽。故诸侯皆去益而朝启,曰“吾君帝禹之子也”。

——《史记·夏本纪》

启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。

——《战国策·燕策一》

关于启的即位,为什么出现上述两种不同的说法?

壹

追本溯源

商(约前1600-前1046)

内外服制

内 服

外 服

商王直接统治的王畿地区

商王间接控制的方国和部落

◎商族势力范围示意图

商朝为什么推行内外服制?

商汤

壹

追本溯源

西周(前1046-前771)

分封制

(周公)兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。

——《荀子·儒效篇》

天子

诸侯

卿大夫

士

平民

奴隶

◎西周分封示意图

壹

追本溯源

西周(前1046-前771)

宗法制

大宗

嫡长子

余嫡子及庶子

小宗

小宗

小宗

大宗

(宗主)

卿大夫

大宗

士

大宗

天子

庶

小宗

嫡长子(嫡长孙……)

嫡长子(嫡长孙…… )

嫡长子……

嫡长子(嫡长孙…… )

诸侯

壹

追本溯源

西周(前1046-前771)

原始民主传统

天生民而立之君,使司牧之,勿使失性。有君而为之贰,使师保之,勿使过度。是故天子有公,诸侯有卿……以相辅佐也。善则赏之,过则匡之,患则救之,失则革之。

——《左传·襄公十四年》

厉王虐,国人谤王。 ——《国语·周语》

郑子产作丘赋,国人谤之。 ——《左传·昭公四年》

上述材料体现了商周原始民主传统的哪些特点?

壹

追本溯源

东周(前770-前221)

封建政体诞生

【课堂探究】阅读以下材料并结合所学知识,分析战国时期郡县制、官僚制等封建政治制度开始产生的原因。

春秋战国时期,中国完成了社会的转型。血缘社会转向了地缘社会,封建诸侯、贵族分权转向了专制独裁、皇帝集权,血缘宗法制度崩溃,地缘郡县政治确立,最后形成中央集权制度。

——辛田《春秋战国时期社会转型研究》

①社会经济发展,宗族血缘关系瓦解,贵族等级分封制解体。

壹

追本溯源

东周(前770-前221)

封建政体诞生

【课堂探究】阅读以下材料并结合所学知识,分析战国时期郡县制、官僚制等封建政治制度开始产生的原因。

(战国时期)各国为了富国强兵,纷纷开展政治、经济、军事、社会制度改革。变法运动成为战国时期的一股潮流,各国通过变法,推动了社会转型,逐步建立起君主专制的政治制度。

——《中外历史纲要(上)》

②各国政治上的重大变革,使君主权力得到加强。

贰

——秦汉至明清的中央行政

帝王将相

贰

帝王将相

秦(前221-前207)

皇帝制度

王初并天下,自以为德兼三皇,功过五帝,乃更号曰“皇帝”,命为“制”,令为“诏”,追尊庄襄王为太上皇。制曰:“死而以行为谥,则是子议父,臣议君也,甚无谓。自今以来,除谥法。朕为始皇帝,后世以计数,二世、三世至于万世,传之无穷。”

——《资治通鉴·秦纪二》

秦始皇

嬴政

贰

帝王将相

秦(前221-前207)

三公九卿制

皇 帝

御史大夫

丞 相

太 尉

奉

常

廷尉

少府

卫尉

宗正

郎中令

太仆

典客

治粟内史

三公 丞 相 百官之长,统领百官;丞相府是行政中枢所在

御史大夫 副丞相,协理国政,掌管图籍文书,监察百官

太 尉 最高武官,掌军事

九卿 奉 常 宗庙礼仪教化

郎 中 令 宫中警卫

卫 尉 宫门警卫

太 仆 宫廷车马

廷 尉 司法、首都警卫

典 客 少数民族

宗 正 皇室宗族

治粟内史 租税、 财政

少 府 皇家财政、官府手工业

互不相属,互相牵制

贰

帝王将相

秦(前221-前207)

文书制度

有事请殹(也),必以书,毋口请,毋

(羁)请。

——《睡虎地秦墓竹简·内史杂》

行命书及书署急者,辄行之;不急者,日觱(毕)勿敢留。留者以律论之。

——《睡虎地秦墓竹简·行书》

◎睡虎地秦墓竹简

贰

帝王将相

西汉(前202-9)

中朝

皇 帝

中 朝

外 朝

尚书令

侍

中

常

侍

丞

相

御史大夫

太

尉

九 卿

决策机构

执行机构

有事上报

汉武帝 刘彻

贰

帝王将相

东汉(25-220)

尚书台——新的行政中枢

汉光武帝 刘秀

光武皇帝愠数世之失权,忿强臣之窃命,矫枉过直,政不任下,虽置三公,事归台阁。自此以来,三公之职,备员而已。

——《后汉书·仲长统列传》

东汉政论家仲长统总结的三公权力被削弱的原因是什么?

贰

帝王将相

隋唐(581-907)

三省六部制

皇 帝

中书省

尚书省

决策

门下省

审议

执行

决策机构

执行机构

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

体系完整,职责分明,相互制约

贰

帝王将相

两宋(960-1276)

二府三司制

皇 帝

三司

枢密院

财政

中书门下(政事堂)

三司使

御前会议

台谏

同平章事(宰相)

参知政事

(执政)

枢密使

(执政)

枢密副使

(执政)

御史中丞

知谏院

行政

军政

监察

二府三司

贰

帝王将相

元(1271-1368)

中书省(一省制)

皇 帝

中书省

御史台

行政

枢密院

军事

监察

宣政院

宗教、西藏

吏

户

工

刑

礼

兵

中书令一员……以太子兼之……右丞相、左丞相各一员……统六官,率百司,居令之次,令缺,则总省事,佐天子,理万机”。

——《元史·百官志》

贰

帝王将相

明(1368-1644)

废除宰相

自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间用者多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃,不敢相压。事皆朝廷总之,所以稳当。

——《皇明祖训·祖训首章》

宰相制度缘何被废?

明太祖 朱元璋

贰

帝王将相

明(1368-1644)

内阁制度

明成祖

朱棣

祖宗设立阁臣,不过文学侍从,而其重亦止于票拟。其委任之权力,与前代宰相绝不相同。夫以

无权之官,而欲强作有权之事,则势固必败;

以有权之事,而必责于无权之官,甚望更难

酬。此从来阁臣之所以无完名也。

——《明神宗实录》载叶向高奏疏

如何看待叶向高(明后期内阁大学士)对内阁地位的评价?

贰

帝王将相

清(1644-1912)

军机处

清世宗

爱新觉罗·胤禛

雍正年间,用兵西北,以内阁在太和门外,保直者多虑漏泄事机,始设军需房于隆宗门内,……后名军机处,地近宫廷,便于宣召,为军机大臣者,皆亲臣、重臣,于是承旨、出政皆在于此矣。

——赵翼《檐曝杂记·军机处》

承旨诸臣(军机大臣)亦只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。

——《清史稿·军机大臣年序表》

叁

——秦汉至明清的地方治理

经邦纬国

叁

经邦纬国

秦汉至明清的地方治理

郡县制

分为郡、县两级,郡县主要官吏都由中央直接任命

秦

郡国并行制 → 郡、县二级制 → 州、郡、县三级制

西汉景帝、武帝后,诸侯国的权力被不断削弱;东汉晚期,原来的监察区“州”变为一级行政机构,州刺史有行政权和领兵权,形成内轻外重、干弱枝强的局面。魏晋南北朝地方行政制度也主要是州、郡、县三级制

汉

州、县二级制

废郡,以州统县

隋

道、州、县三级制 → 节度使

根据山川形势把全国划分为10道,后增至15道,作为中央派出的监察机构,后变成州县以上的一级行政实体。节度使拥兵自重,形成藩镇割据势力

唐

叁

经邦纬国

秦汉至明清的地方治理

州(府、军、监)和县二级 → 路、州(府)、县三级制

路的主要职责是监察州县各级官吏

宋

行省制

行省制是中国古代地方行政制度发展史上的一次重大变化,形成了省、路、府、州、县多级行政制度

元

省、府、县三级制

废行中书省,原行中书省的权力由布政使司、按察使司、都指挥使司分割,后向各省派出巡抚、巡按总揽一省之权

明

省、府、县三级制

除巡抚外,设总督掌管一省或数省军政大权

清

肆

——中国古代政治制度梳理

课堂总结

肆

课堂总结

中国古代政治制度梳理

朝代 中央行政 地方治理

夏 商 西周 春秋战国 秦

西汉

东汉 隋

唐

两宋

元

明

清 世袭制

分封制、宗法制、(礼乐制)、原始民主传统

内外服制

郡县制、官僚制等封建政治制度开始诞生

皇帝制度、三公九卿制、文书

郡县制

中朝

尚书台确立为新的行政中枢

郡国并行制 — 郡、县二级制 — 州、郡、县三级制

三省六部制

州、县二级制

道、州、县三级制 — 节度使

二府三司制

路、州(府)、县三级制

中书省(一省制)

行省制

废宰相(洪武),设内阁(永乐)

军机处(雍正)

省、府、县三级制

练

聚焦高考

1.(2020年高考·全国Ⅰ卷)据《史记》记载,春秋时期,楚国国君熊通要求提升爵位等级,遭到周桓王拒绝。熊通怒称现在周边地区都归附了楚国,“而王不加位,我自尊耳”“乃自立,为(楚)武王”。这表明当时周朝

A.礼乐制度不复存在 B.王位世袭制度消亡

C.宗法制度开始解体 D.分封制度受到挑战

D

练

聚焦高考

2.(2020年高考·全国Ⅲ卷)明万历年间,神宗下令工部铸钱供内府用,内阁首辅张居正“以利不胜费止之”。神宗向户部索求十万金,张居正面谏力争,“得停发太仓银十万两”。这反映出当时

A.内阁权势强大 B.皇权受到严重制约

C.社会经济凋敝 D.君权相权关系紧张

A

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理