第6课北宋的政治 同步精品课堂卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 第6课北宋的政治 同步精品课堂卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 137.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-02 22:48:27 | ||

图片预览

文档简介

第6课 北宋的政治

命题人:xxx

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

请点击修改第I卷的文字说明

一、选择题

1.(2021·山东日照·模拟预测)北宋宰相赵普曾推出“惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵。则天下自安矣”。下列体现北宋在经济上“制其钱谷”措施的是( )

A.将调兵权与统兵权分离

B.采用分化事权的办法,削弱相权

C.设通判监督知州,以分知州的权利

D.设置转运使,收回地方财赋权

2.(2021·云南德宏·三模)宋朝《神童诗》开头是“天子重英豪,文章教尔曹;万般皆下品,唯有读书高”。当时民间还留传着这样的俗语“做人莫做军,做铁莫做针”。材料表明,宋朝( )

A.等级森严 B.重武轻文 C.重农抑商 D.重文轻武

3.(2021·广东南海·一模)宋太宗诏:“国家若无外忧,必有内患,外忧不过边事,皆可预防,惟奸邪无状,若为内患,深可惧也。帝王用心,常须谨此。”宋代统治者的这种认识造成了( )

A.守内虚外,重文轻武 B.内乱频繁,国势衰弱

C.外戚专权,横行不法 D.变法受阻,积弊难除

4.(2021·河南·二模)据学者统计“北宋一朝科举考试共录取文士60035人,平均每年约360人;武举考试共录取武士868人,平均每年约5人。”宋代还规定文武官员在任期间,文臣考核升迁的年限比武臣短。材料反映了( )

A.科举制的发展与完善 B.北宋实行重文轻武政策

C.北宋政府文武并用 D.宋朝商品经济繁荣

5.(2021·广东·模拟预测)北宋时期,科举高中状元是头等光荣的事情,哪怕是大将军带兵数十万,“恢复幽蓟,逐强虏于穷漠,凯歌劳还,献捷太庙,其荣亦不可及也”。这反映了 ( )

A.科举完善促进民间教育繁荣 B.重文轻武导致价值观念变化

C.文武并重导致边患危机消除 D.藩镇割据导致中央集权衰落

6.(2021·黑龙江建华·三模)北宋时期,最高军事机构枢密院的正副长官累计超过200人,其中文臣出身者162人,武将出身者39人。这反映了北宋治国策略的特点是( )

A.藩镇割据 B.宦官专权 C.民贵君轻 D.重文轻武

7.(2021·福建洛江·二模)陈桥兵变后,赵匡胤建立了宋朝,鉴于唐末藩镇割据的影响,不断加强中央集权。其中从财政上对地方进行控制的措施是( )

A.杯酒释兵权 B.夺其精兵 C.制其钱谷 D.削实权

8.(2021·江苏淮安·二模)下面表格为宋太祖时期中央所辖州县数量统计表。根据表中的信息,可以看出宋初( )

A.科举改革成效显著 B.地方治理得到强化

C.经济重心南移加快 D.地方机构日渐臃肿

9.(2021·山西·模拟预测)宋太祖赵匡胤曰:“朕选儒臣干事者百余人,分治大藩(节度使辖区),即使他们都贪浊,也不及武臣一人为害之大。”他的这一治国理念( )

A.推动内重外轻局面的形成 B.使得军队战斗力明显增强

C.使读书人更加受社会尊重 D.提高官僚集团的整体素质

10.(2021·江苏扬州·三模)如下图,示意图中①处应填的是

A.分设三省 B.削弱相权 C.设置通判 D.组建禁军

11.(2021·江苏射阳·二模)宋真宗在位期间,有意让陈尧咨(咸平三年中文状元)转为武职,便托人给他带话:“陈某若肯改武,当授节钺(即节度使,为当时武将最高军衔,俸禄优于宰相)。”但当陈将此事禀告其母后,其母大怒,责备道:汝科举第一父子以文章立朝为名臣,汝欲贪取厚禄,去当武将,忍呼?此事遂寝。陈母责备他是因为宋朝( )

A.重武轻文 B.重文轻武 C.奖励耕织 D.奖励军功

12.(2022·江苏兴化·九年级期末)唐代谚语:“宁为百夫长,胜作一书生”;而宋代民间俗语则说“做人莫做军”。出现这一变化的根源是( )

A.唐代人们不重视科举 B.宋代文化比较发达

C.政治与社会环境的变化 D.选拔人才机制不够完善

13.(2022·江苏兴化·九年级期末)“唐宗宋祖,稍逊风骚”,下列与“宋祖”有关的是

A.定都长安 B.设置知州以分通判的权力

C.实现全国统一 D.实行重文轻武政策

14.(2022·江苏·靖江外国语学校九年级期末)据学者统计,“北宋一朝科举考试共录取文士60035人,平均每年约360人;武举考试共录取武士868人,平均每年约5人。”宋代还规定文武官员在任期间,文臣考核升迁的年限比武臣短。据此可知,宋代的国策是( )

A.科教兴国 B.休养生息朝代事件 C.重文轻武 D.重农抑商

15.(2022·广东普宁·九年级期末)下列是某学者整合的关于宋代的主要资料,由此可见宋代( )

(1)宋太祖极力提倡"宰相须用读书人"

(2)对先贤哲人的重视,"命茸修先圣庙"

(3)要求武人读书,"并励武人读书"

A.注重"以文治国" B.中央集权加强 C.冗官现象严重 D.理学影响深远

16.(2022·全国·七年级课前预习)大家熟悉的“中国象棋”游戏,相传是宋代一些武将被剥夺了兵权,赋闲在家而发明的。这表明( )

A.北宋时期没有战争,天下太平 B.北宋实行重文轻武的政策

C.武将有勇无谋,文臣无勇有谋 D.对少数民族的进攻,文臣也能取胜

17.(2022·全国·七年级课前预习)“七年春,北汉结契丹入寇,命出师御之。次陈桥驿……有以黄衣加太祖身,众皆罗拜,呼万岁。”这一记载应出自( )

A.《隋书 刑法志》 B.《宋史 太祖传》 C.《元史 诸王表》 D.《明史 成祖本纪》

18.(2022·全国·七年级课前预习)公元997年,宋廷岁收2200多万缗,收支相抵还余大半;到王安石变法前两年,收入已高达11000多万缗,收支却亏1500多万缗。民贫乏食”而反,造成这种统治危机的根源是( )

A.经济衰退 B.起义频繁 C.兵力不足 D.机构臃肿

19.(2022·江苏靖江·九年级期末)下图所示历史人物发动兵变,夺取前朝政权,建立新朝代。他统治期间的史实有( )

①结束割据局面完成大一统 ②采取分化事权的办法削弱相权

③解除禁军将领的兵权牢牢控制军队 ④重用文臣担任知州

A.②③④ B.①②③ C.①③④ D.①②④

20.(2022·山东东平·八年级期末)北宋建立后,为根除唐末以来藩镇割据、武将专权等弊端,采取了一系列加强专制主义中央集权的措施。其中,与“杯酒释兵权”这一典故对应的是( )

A.经常调换军队的将领 B.解除禁军将领的兵权

C.分化事权以削弱相权 D.派文臣担任地方长官

第II卷(非选择题)

请点击修改第II卷的文字说明

二、填空题

21.(2021·全国·九年级专题练习)宋太祖加强中央集权:

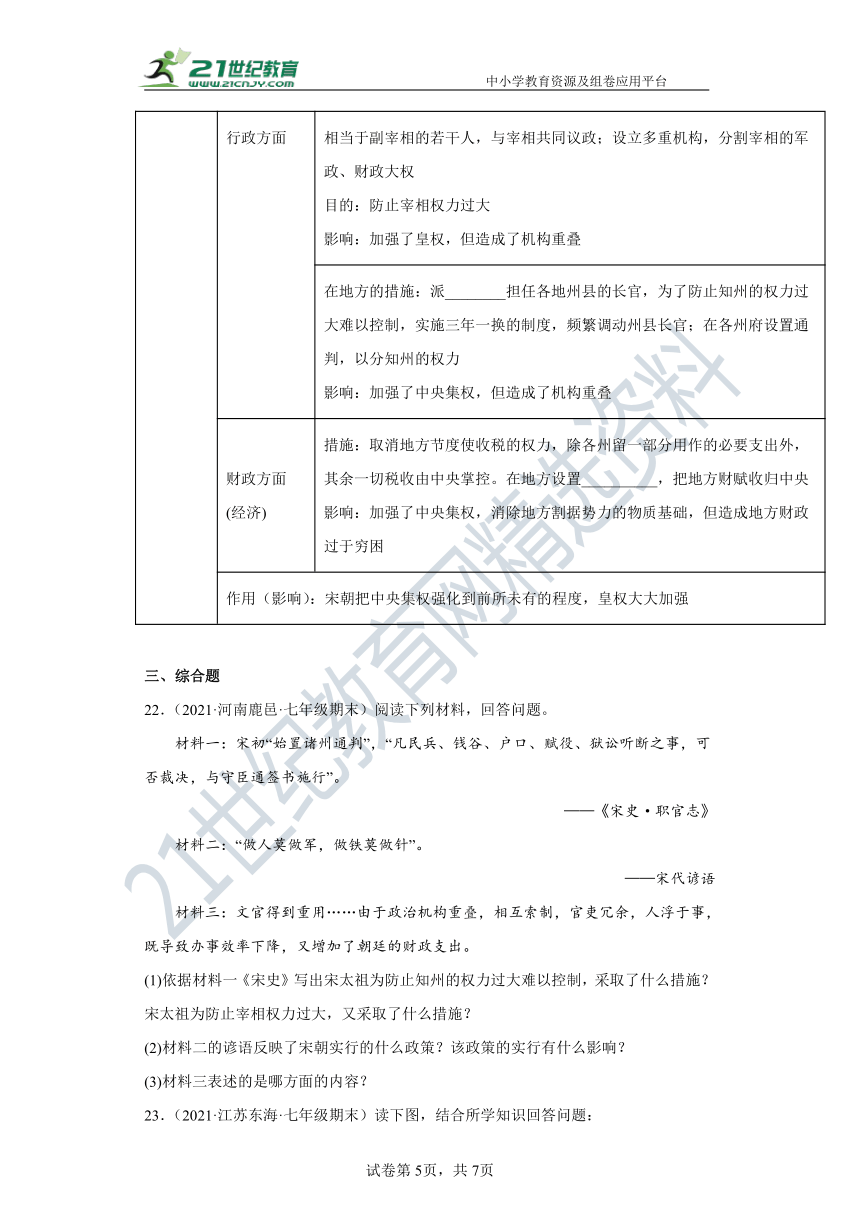

宋太祖强化中央集权 军事方面 背景:赵匡胤深知唐末以来武将专权的积弊

措施:①解除禁军将领的兵权,牢牢地控制了军队。②控制对军队的调动,使禁军将领_________________________。(领兵权——将领;调兵权——枢密院的文官)。③还经常调动军队将领,定期换防,割断将领与士兵和地方的联系,使______________________

典故:____________

影响:加强了中央对军队的控制,但是削弱了军队的战斗力

行政方面 在中央的措施:采取____________的办法,削弱相权。在宰相之下又设置相当于副宰相的若干人,与宰相共同议政;设立多重机构,分割宰相的军政、财政大权 目的:防止宰相权力过大 影响:加强了皇权,但造成了机构重叠

在地方的措施:派________担任各地州县的长官,为了防止知州的权力过大难以控制,实施三年一换的制度,频繁调动州县长官;在各州府设置通判,以分知州的权力 影响:加强了中央集权,但造成了机构重叠

财政方面 (经济) 措施:取消地方节度使收税的权力,除各州留一部分用作的必要支出外,其余一切税收由中央掌控。在地方设置__________,把地方财赋收归中央 影响:加强了中央集权,消除地方割据势力的物质基础,但造成地方财政过于穷困

作用(影响):宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强

三、综合题

22.(2021·河南鹿邑·七年级期末)阅读下列材料,回答问题。

材料一:宋初“始置诸州通判”,“凡民兵、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行”。

——《宋史·职官志》

材料二:“做人莫做军,做铁莫做针”。

——宋代谚语

材料三:文官得到重用……由于政治机构重叠,相互索制,官吏冗余,人浮于事,既导致办事效率下降,又增加了朝廷的财政支出。

(1)依据材料一《宋史》写出宋太祖为防止知州的权力过大难以控制,采取了什么措施?宋太祖为防止宰相权力过大,又采取了什么措施?

(2)材料二的谚语反映了宋朝实行的什么政策?该政策的实行有什么影响?

(3)材料三表述的是哪方面的内容?

23.(2021·江苏东海·七年级期末)读下图,结合所学知识回答问题:

(1)如图反映了反对王安石变法的是哪些人,王安石变法主要措施有哪些。

(2)有关王安石变法的评价,目前史学界主要有两种意见。一是肯定说,认为王安石变法一定程度上扭转了北宋积贫积弱的局面:一是否定说,认为王安石变法是一场脱离实际的变法运动。请选择其中一种意见,发表评述。

24.(2020·吉林宽城·七年级期末)小李是个对联迷,以下是他写的有关中国历史上著名的帝王对联:

对联一:开明君主吸隋训,贞观之治创唐荣

对联二:武周政治得发展,无字之碑任后评

对联三:调整政策呈开元,沉淫酒色误王国

对联四:陈桥兵变成君主,黄袍加身显威风

结合对联及所学知识撰写一篇历史小短文。

要求:(1)题目自拟。

(2)文中须包含以上对联中所涉及的四个皇帝及其为推动社会发展所采取的主要措施(一点),你认为应该怎样评价历史人物 史实准确,语言清晰流畅,200字左右。

25.(2020·湖南中方·七年级期末)阅读材料,回答问题

材料一:……(隋朝)统一全国后,对门第世家独霸政府的现象进行改革,改用考试的方法,向平民阶层选拔新进官员。凡考试及格的知识分子,不问什么门第,一律委任官职……

——柏杨《中国人史纲》

材料二:宋朝注重文教事业,改革和发展科举制。宋代科举扩大了录取范围,名额也成倍增加,只要登科一般都授予官职,逐渐形成庞大的文官集团。

——七年级下册历史教学参考书

(1)依据材料一,结合所学回答这一变化的积极意义。

(2)依据材料二回答宋朝的科举考试有什么突出的特点?依据所学回答宋朝“注重文教事业”与当时的哪一政策有关?

中小学教育资源及组卷应用平台

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【解析】

根据材料“惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵。则天下自安矣”,所学知识可知:为加强中央集权,宋太祖下令取消节度使收税的权利,除各州留一部分用作地方的必要支出外,其余一切税收由中央掌控。后来又陆续在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。D项正确;将调兵权与统兵权分离是军事方面的措施,排除A项;宋太祖为防止宰相权力过大,采用分化事权的办法,削弱相权,排除B项;宋太祖为加强对地方的控制,设通判监督知州,以分知州的权利,排除C项。故选D项。

2.D

【解析】

材料前半段说明重视科举制度,后半部分说明当时人们不以从军为荣。导致这种现象出现的原因是宋朝重文轻武,宋太祖有意重用文官掌握军政大权,提升文官的政策,D项正确;材料中信息不能说明宋代等级森严,排除A项;重武轻文与材料中重文轻武思想相反,排除B项;重农抑商属于封建社会经济政策,不符合材料主旨,排除C项。故选D项。

3.A

【解析】

“外忧不过边事,皆可预防,惟奸邪无状,若为内患,深可惧也”,材料强调内患重于外忧。为此,宋代统治者实行了“守内虚外,重文轻武”的政策,A项正确;宋代的外患比内乱严重,排除B项;“外戚专权,横行不法”不符合史实,排除C项;这不是变法受阻的原因,排除D项。故选A项。

4.B

【解析】

依据“北宋一朝科举考试共录取文士60035人,平均每年约360人;武举考试共录取武士868人,平均每年约5人”“文武官员在任期间,文臣考核升迁的年限比武臣短”可见宋代科举考试录取文士的名额明显超过武举,文臣考核升迁的年限也比武臣短,由此可见材料反映了北宋实行重文轻武政策,提高文官的地位而抑制武将,B正确;题干主旨不是反映宋代科举制的发展和完善,而是反映对文臣和武将的区别对待,A排除;题干不是体现文武并用,而是反映提高文官的地位,抑制武将,C排除;题干反映的是北宋政治状况,而非商品经济繁荣,D排除。故选B。

5.B

【解析】

根据所学和材料“高中状元是头等光荣的事情、大将军、其荣亦不可及也”可知,宋代实行重文轻武的基本国策,这种国策导致价值观念变化——文治高于武功,故B符合题意;材料是说文臣和武将的地位对比,故A不符合题意;宋代重文轻武,故C不符合题意;藩镇割据导致中央集权衰落,这是在唐朝中后期,故D不符合题意。故选B。

6.D

【解析】

最高军事机构枢密院的正副长官绝大部分是文臣出身。由此可知,北宋治国策略的特点是重文轻武,故D正确;藩镇割据是在唐代,宦官专权与题干信息无关,民贵君轻是孟子的主张,故ABC错误。故选D。

7.C

【解析】

结合所学知识,宋太祖赵匡胤为了加强中央集权,从财政上采取的措施是制其钱谷,在地方设置转运使,将地方财赋大部分上缴中央,以此铲除地方割据的物质基础,C正确;杯酒释兵权以及夺其精兵属于军事措施,削实权属于行政措施,ABD排除。故选C。

8.B

【解析】

分析题干的“宋太祖时期中央所辖州县数量统计表”数据可以看出,从公元960年到公元979年,北宋所辖州县数量不断增多,反映出地方治理得到强化,故B符合题意;科举改革成效显著与题干信息无关,排除A;经济重心南移加快与题干材料无关,排除C;地方机构日渐臃肿在题干材料中不能体现,排除D。故选B。

9.C

【解析】

根据材料结合所学可知,材料体现了赵匡胤重文轻武的治国理念,有利于文人社会地位的提升,故C符合题意;材料中未涉及内外布兵的格局分布,故A不符合题意;重文轻武的治国理念,不利于军队战斗力的提升,故B不符合题意;提高官僚集团的整体素质,说法过于绝对,故D不符合题意;故选C。

10.C

【解析】

根据“郡县”、“刺史”、“行省”等都与地方行政制度有关,所以宋代地方行政制度上是设置通判,故选C;ABD都与地方行政制度无关,排除。

11.B

【解析】

根据所学知识,为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋太祖有意重用文臣掌握军政大权,后继宋太祖继续采取抑制武将,提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。当时的文官担任中央和地方的要职,甚至主持军务,地位和待遇高于武将,B正确;重武轻文不符合史实,排除A;奖励耕织、奖励军功与题干描述的无关,排除CD。故选B。

12.C

【解析】

根据材料“唐代谚语:“宁为百夫长,胜作一书生”;而宋代民间俗语则说“做人莫做军”。”,结合所学知识可知,材料反映了唐朝重武轻文,而宋朝重文轻武。为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,北宋开始实行重文轻武的政策,使得人们的价值观念发生变化。因此,出现这一变化的根源是政治与社会环境的变化。C项正确;材料不能说明“唐代人们不重视科举”,且与史实不符,排除A项;材料没有体现宋代文化比较发达,排除B项;材料没有体现选拔人才的机制,排除D项。故选C项。

13.D

【解析】

根据所学知识可知,宋太祖赵匡胤自己是黄袍加身的武将出身,因此对武将集团相当顾忌,实行重文轻武政策。后世的赵氏王朝也继承了这一传统。D项正确;960年,后周诸将发动陈桥兵变,拥立赵匡胤为帝,建立宋朝,定都东京开封府(河南开封),排除A项;北宋在各州府设立通判,以分知州的权力,排除B项;北宋并没有完全统一古代中国,排除C项。故选D项。

14.C

【解析】

依据材料“北宋一朝科举考试共录取文士 60035 人,平均每年约 360 人;武举考试共录取武士 868 人,平均每年约 5 人。”可知,这体现了北宋录取文士名额比武士多,重视文士,轻视武士,实行重文轻武政策,C项正确;宋朝时期没有实行科教兴国,排除A项;西汉建立初期实行休养生息政策,排除B项;材料没有体现重农抑商,排除D项。故选C项。

15.A

【解析】

根据"宰相须用读书人"“对先贤哲人的重视”"并励武人读书"等信息可得出,宋代推行重文轻武的政策,A项正确;BCD项与材料主旨无关,排除BCD项。故选A项。

16.B

【解析】

根据材料内容“宋代一些武将被剥夺了兵权”结合所学知识可知,为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋太祖时期开始实行重文轻武的政策,导致了材料现象的出现。B项正确;ACD项表述错误,排除ACD项。故选B项。

17.B

【解析】

根据“七年春,北汉结契丹入寇,命出师御之。次陈桥驿……有以黄衣加太祖身,众皆罗拜,呼万岁。”可得出材料反映的是陈桥兵变,960年,后周大将赵匡胤(宋太祖)在陈桥驿发动兵变,以开封为都城,建立政权,史称北宋。B项正确;ACD项与宋代无关,排除ACD项。故选B项。

18.D

【解析】

根据所学由于北宋实行荫庇造成了官僚系统吸纳了大量的官员,以及为了强化中央集权又设立了许多新的机构,加之大量吸纳灾民当兵造成了严重了冗官冗兵冗费,导致政府的财政入不敷出的知识可知,D正确;从北宋建立至南宋灭亡,整个两宋时期的经济发展一直名列当时世界之首,故A错误;北宋初年就发生了王小波李顺起义,但是当时政府财政状况依旧良好,所以起义频繁不是政府财政崩溃的主要原因,故B错误;北宋的军队数量一度超过了百万,所以北宋的兵力充足,故C错误。

19.A

【解析】

结合所学知识可知,公元960年正月初一,赵匡胤发动陈桥驿兵变,以黄袍加身,夺取前朝政权,建立北宋,以开封(称为东京)为都城,赵匡胤就是宋太祖。宋太祖为加强中央集权,在军事方面,解除禁军将领的兵权,控制军队;在中央,采取分化事权的办法削弱相权 ;实行重文轻武的政策,重用文臣担任知州。因此图片中的他是宋太祖,他统治期间的史实有②③④。选项A符合题意;①结束割据局面完成大一统,与宋太祖史实不符,可排除。因此只有选项A符合题意;选项BCD不符合题意。故选A。

20.B

【解析】

宋代推行“强干弱枝”政策,加强中央对军队的控制,著名的“杯酒释兵权”就是赵匡胤为了解除禁军初级将领的兵权而采取的措施,B符合题意;ACD项与“杯酒释兵权”无关,排除。故选择B。

21. 有握兵之重而无发兵之权 兵不识将,将不专兵 杯酒释兵权 分化事权 文臣 转运使

【解析】

结合所学内容可知,为了加强中央集权,宋太祖赵匡胤在军事上控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权;还经常调动军队将领,定期换防,割断将领与士兵和地方的联系,使兵不识将,将不识兵;同时还留下了典故杯酒释兵权;在中央采取分化事权的方法削弱相权;在地方派文臣担任各地州县的长官,设置转运使,把地方财赋收归中央。故①有握兵之重而无发兵之权②兵不识将,将不专兵③杯酒释兵权④分化事权⑤文臣⑥转运使。

22.(1)措施:设置通判;

措施:采取分化事权的办法,削弱相权。

(2)政策:重文轻武;

影响:扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。

(3)方面:重文轻武政策的弊端。

【解析】

(1)

措施:由材料“宋初‘始置诸州通判’,‘凡民兵、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行’”得出,宋太祖为防止知州的权力过大设置通判,限制知州权力;措施:由所学知识可知,宋太祖为防止宰相权力过大,又采取分化事权的办法,削弱相权。

(2)

政策:由材料“做人莫做军,做铁莫做针”得出,这则谚语反映了宋朝实行的重文轻武政策;影响:由所学知识可知,宋朝重文轻武政策的实施扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。

(3)

方面:由材料“由于政治机构重叠,相互索制,官吏冗余,人浮于事,既导致办事效率下降,又增加了朝廷的财政支出”得出,材料三反映了重文轻武政策带来的不利影响。

23.(1)大官僚、大地主。青苗法、募役法、方田均税法、农田水利法、保甲法等。

(2)持肯定意见:王安石变法增加了国家收入,减轻了农民负担,对于改变北宋“积贫“状况起到一定作用。持否定意见:王安石变法损害了大官僚大地主利益,也在一定程度上损害了百姓利益,其变法的理念与措施脱离了当时实际。

【解析】

(1)根据图示内容并结合所学可知,反对王安石变法的人主要是大官僚、大地主等。王安石变法的的主要措施青苗法、募役法、方田均税法、农田水利法、保甲法等。

(2)本题从中任选其一进行作答即可。如果持肯定意见,可从王安石变法增加了国家收入,减轻了农民负担,对于改变北宋“积贫“状况起到一定作用的角度进行作答。如果持否定意见,可从王安石变法损害了大官僚大地主利益,也在一定程度上损害了百姓利益,其变法的理念与措施脱离了当时实际的角度进行作答。

24.(1)题目:如“盛世帝王”

(2)皇帝:唐太宗、武则天、唐玄宗、宋太祖,措施略

评价人物:公正、客观、全面等

【解析】

结合所学知识可知,对联一:开明君主吸隋训,贞观之治创唐荣,指的是唐太宗。唐太宗时期推行均田制,奖励垦荒,轻徭薄赋,让农民生活安定。对联二:武周政治得发展,无字之碑任后评,指的是武则天。武则天继续推行均田制度,重视发展农业生产,经常发布诏令劝课农桑,规定以农业的业绩的好坏作为地方州县官吏的升降标准。对联三:调整政策呈开元,沉淫酒色误王国,指的是唐玄宗。唐太宗时期制订新的经济措施打击豪门士族,解放劳动力;改革实施封制度,以增加政府财政收人,减轻人民负担;在全国各地大兴屯田,兴修大型水利工程,推广农业技术,广泛采用水稻育秧移植,大力发展农业。对联四:陈桥兵变成君主,黄袍加身显威风指的是宋太祖。宋太祖时期分割相权;设转运使;杯酒释兵权,将主要将领的兵权收归中央,强干弱枝;实行高薪养廉,官员的俸禄十分优厚,以减少腐败。

评价人物要公正、客观、全面,要把历史人物放在特定的历史时期等等。

25.(1)积极意义:是中国选官制度的一大变革,扩大了官吏选拔范围,有才学的人能够由此参政;同时也促进了教育的发展。

(2)特点:大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅受官从优,而且升迁迅速。政策:重文轻武政策。

【解析】

(1)依据材料一“(隋朝)统一全国后,对门第世家独霸政府的现象进行改革,改用考试的方法,向平民阶层选拔新进官员”,可知这一变化是指隋朝实行科举制作为选官制度。科举制以考试成绩作为选官的主要依据,是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,同时也推动了教育的发展。

(2)分析材料二,依据“宋代科举扩大了录取范围,名额也成倍增加”和所学知识,可知宋朝的科举考试大幅度增加科举取士名额,提高进士地位;依据“只要登科一般都授予官职”可知宋朝的科举考试中进士不仅受官从优,而且升迁迅速。依据所学,宋朝“注重文教事业”与当时的重文轻武政策有关,为了防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,北宋统治者采取抑制武将、提升文官地位的政策。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

命题人:xxx

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

请点击修改第I卷的文字说明

一、选择题

1.(2021·山东日照·模拟预测)北宋宰相赵普曾推出“惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵。则天下自安矣”。下列体现北宋在经济上“制其钱谷”措施的是( )

A.将调兵权与统兵权分离

B.采用分化事权的办法,削弱相权

C.设通判监督知州,以分知州的权利

D.设置转运使,收回地方财赋权

2.(2021·云南德宏·三模)宋朝《神童诗》开头是“天子重英豪,文章教尔曹;万般皆下品,唯有读书高”。当时民间还留传着这样的俗语“做人莫做军,做铁莫做针”。材料表明,宋朝( )

A.等级森严 B.重武轻文 C.重农抑商 D.重文轻武

3.(2021·广东南海·一模)宋太宗诏:“国家若无外忧,必有内患,外忧不过边事,皆可预防,惟奸邪无状,若为内患,深可惧也。帝王用心,常须谨此。”宋代统治者的这种认识造成了( )

A.守内虚外,重文轻武 B.内乱频繁,国势衰弱

C.外戚专权,横行不法 D.变法受阻,积弊难除

4.(2021·河南·二模)据学者统计“北宋一朝科举考试共录取文士60035人,平均每年约360人;武举考试共录取武士868人,平均每年约5人。”宋代还规定文武官员在任期间,文臣考核升迁的年限比武臣短。材料反映了( )

A.科举制的发展与完善 B.北宋实行重文轻武政策

C.北宋政府文武并用 D.宋朝商品经济繁荣

5.(2021·广东·模拟预测)北宋时期,科举高中状元是头等光荣的事情,哪怕是大将军带兵数十万,“恢复幽蓟,逐强虏于穷漠,凯歌劳还,献捷太庙,其荣亦不可及也”。这反映了 ( )

A.科举完善促进民间教育繁荣 B.重文轻武导致价值观念变化

C.文武并重导致边患危机消除 D.藩镇割据导致中央集权衰落

6.(2021·黑龙江建华·三模)北宋时期,最高军事机构枢密院的正副长官累计超过200人,其中文臣出身者162人,武将出身者39人。这反映了北宋治国策略的特点是( )

A.藩镇割据 B.宦官专权 C.民贵君轻 D.重文轻武

7.(2021·福建洛江·二模)陈桥兵变后,赵匡胤建立了宋朝,鉴于唐末藩镇割据的影响,不断加强中央集权。其中从财政上对地方进行控制的措施是( )

A.杯酒释兵权 B.夺其精兵 C.制其钱谷 D.削实权

8.(2021·江苏淮安·二模)下面表格为宋太祖时期中央所辖州县数量统计表。根据表中的信息,可以看出宋初( )

A.科举改革成效显著 B.地方治理得到强化

C.经济重心南移加快 D.地方机构日渐臃肿

9.(2021·山西·模拟预测)宋太祖赵匡胤曰:“朕选儒臣干事者百余人,分治大藩(节度使辖区),即使他们都贪浊,也不及武臣一人为害之大。”他的这一治国理念( )

A.推动内重外轻局面的形成 B.使得军队战斗力明显增强

C.使读书人更加受社会尊重 D.提高官僚集团的整体素质

10.(2021·江苏扬州·三模)如下图,示意图中①处应填的是

A.分设三省 B.削弱相权 C.设置通判 D.组建禁军

11.(2021·江苏射阳·二模)宋真宗在位期间,有意让陈尧咨(咸平三年中文状元)转为武职,便托人给他带话:“陈某若肯改武,当授节钺(即节度使,为当时武将最高军衔,俸禄优于宰相)。”但当陈将此事禀告其母后,其母大怒,责备道:汝科举第一父子以文章立朝为名臣,汝欲贪取厚禄,去当武将,忍呼?此事遂寝。陈母责备他是因为宋朝( )

A.重武轻文 B.重文轻武 C.奖励耕织 D.奖励军功

12.(2022·江苏兴化·九年级期末)唐代谚语:“宁为百夫长,胜作一书生”;而宋代民间俗语则说“做人莫做军”。出现这一变化的根源是( )

A.唐代人们不重视科举 B.宋代文化比较发达

C.政治与社会环境的变化 D.选拔人才机制不够完善

13.(2022·江苏兴化·九年级期末)“唐宗宋祖,稍逊风骚”,下列与“宋祖”有关的是

A.定都长安 B.设置知州以分通判的权力

C.实现全国统一 D.实行重文轻武政策

14.(2022·江苏·靖江外国语学校九年级期末)据学者统计,“北宋一朝科举考试共录取文士60035人,平均每年约360人;武举考试共录取武士868人,平均每年约5人。”宋代还规定文武官员在任期间,文臣考核升迁的年限比武臣短。据此可知,宋代的国策是( )

A.科教兴国 B.休养生息朝代事件 C.重文轻武 D.重农抑商

15.(2022·广东普宁·九年级期末)下列是某学者整合的关于宋代的主要资料,由此可见宋代( )

(1)宋太祖极力提倡"宰相须用读书人"

(2)对先贤哲人的重视,"命茸修先圣庙"

(3)要求武人读书,"并励武人读书"

A.注重"以文治国" B.中央集权加强 C.冗官现象严重 D.理学影响深远

16.(2022·全国·七年级课前预习)大家熟悉的“中国象棋”游戏,相传是宋代一些武将被剥夺了兵权,赋闲在家而发明的。这表明( )

A.北宋时期没有战争,天下太平 B.北宋实行重文轻武的政策

C.武将有勇无谋,文臣无勇有谋 D.对少数民族的进攻,文臣也能取胜

17.(2022·全国·七年级课前预习)“七年春,北汉结契丹入寇,命出师御之。次陈桥驿……有以黄衣加太祖身,众皆罗拜,呼万岁。”这一记载应出自( )

A.《隋书 刑法志》 B.《宋史 太祖传》 C.《元史 诸王表》 D.《明史 成祖本纪》

18.(2022·全国·七年级课前预习)公元997年,宋廷岁收2200多万缗,收支相抵还余大半;到王安石变法前两年,收入已高达11000多万缗,收支却亏1500多万缗。民贫乏食”而反,造成这种统治危机的根源是( )

A.经济衰退 B.起义频繁 C.兵力不足 D.机构臃肿

19.(2022·江苏靖江·九年级期末)下图所示历史人物发动兵变,夺取前朝政权,建立新朝代。他统治期间的史实有( )

①结束割据局面完成大一统 ②采取分化事权的办法削弱相权

③解除禁军将领的兵权牢牢控制军队 ④重用文臣担任知州

A.②③④ B.①②③ C.①③④ D.①②④

20.(2022·山东东平·八年级期末)北宋建立后,为根除唐末以来藩镇割据、武将专权等弊端,采取了一系列加强专制主义中央集权的措施。其中,与“杯酒释兵权”这一典故对应的是( )

A.经常调换军队的将领 B.解除禁军将领的兵权

C.分化事权以削弱相权 D.派文臣担任地方长官

第II卷(非选择题)

请点击修改第II卷的文字说明

二、填空题

21.(2021·全国·九年级专题练习)宋太祖加强中央集权:

宋太祖强化中央集权 军事方面 背景:赵匡胤深知唐末以来武将专权的积弊

措施:①解除禁军将领的兵权,牢牢地控制了军队。②控制对军队的调动,使禁军将领_________________________。(领兵权——将领;调兵权——枢密院的文官)。③还经常调动军队将领,定期换防,割断将领与士兵和地方的联系,使______________________

典故:____________

影响:加强了中央对军队的控制,但是削弱了军队的战斗力

行政方面 在中央的措施:采取____________的办法,削弱相权。在宰相之下又设置相当于副宰相的若干人,与宰相共同议政;设立多重机构,分割宰相的军政、财政大权 目的:防止宰相权力过大 影响:加强了皇权,但造成了机构重叠

在地方的措施:派________担任各地州县的长官,为了防止知州的权力过大难以控制,实施三年一换的制度,频繁调动州县长官;在各州府设置通判,以分知州的权力 影响:加强了中央集权,但造成了机构重叠

财政方面 (经济) 措施:取消地方节度使收税的权力,除各州留一部分用作的必要支出外,其余一切税收由中央掌控。在地方设置__________,把地方财赋收归中央 影响:加强了中央集权,消除地方割据势力的物质基础,但造成地方财政过于穷困

作用(影响):宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强

三、综合题

22.(2021·河南鹿邑·七年级期末)阅读下列材料,回答问题。

材料一:宋初“始置诸州通判”,“凡民兵、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行”。

——《宋史·职官志》

材料二:“做人莫做军,做铁莫做针”。

——宋代谚语

材料三:文官得到重用……由于政治机构重叠,相互索制,官吏冗余,人浮于事,既导致办事效率下降,又增加了朝廷的财政支出。

(1)依据材料一《宋史》写出宋太祖为防止知州的权力过大难以控制,采取了什么措施?宋太祖为防止宰相权力过大,又采取了什么措施?

(2)材料二的谚语反映了宋朝实行的什么政策?该政策的实行有什么影响?

(3)材料三表述的是哪方面的内容?

23.(2021·江苏东海·七年级期末)读下图,结合所学知识回答问题:

(1)如图反映了反对王安石变法的是哪些人,王安石变法主要措施有哪些。

(2)有关王安石变法的评价,目前史学界主要有两种意见。一是肯定说,认为王安石变法一定程度上扭转了北宋积贫积弱的局面:一是否定说,认为王安石变法是一场脱离实际的变法运动。请选择其中一种意见,发表评述。

24.(2020·吉林宽城·七年级期末)小李是个对联迷,以下是他写的有关中国历史上著名的帝王对联:

对联一:开明君主吸隋训,贞观之治创唐荣

对联二:武周政治得发展,无字之碑任后评

对联三:调整政策呈开元,沉淫酒色误王国

对联四:陈桥兵变成君主,黄袍加身显威风

结合对联及所学知识撰写一篇历史小短文。

要求:(1)题目自拟。

(2)文中须包含以上对联中所涉及的四个皇帝及其为推动社会发展所采取的主要措施(一点),你认为应该怎样评价历史人物 史实准确,语言清晰流畅,200字左右。

25.(2020·湖南中方·七年级期末)阅读材料,回答问题

材料一:……(隋朝)统一全国后,对门第世家独霸政府的现象进行改革,改用考试的方法,向平民阶层选拔新进官员。凡考试及格的知识分子,不问什么门第,一律委任官职……

——柏杨《中国人史纲》

材料二:宋朝注重文教事业,改革和发展科举制。宋代科举扩大了录取范围,名额也成倍增加,只要登科一般都授予官职,逐渐形成庞大的文官集团。

——七年级下册历史教学参考书

(1)依据材料一,结合所学回答这一变化的积极意义。

(2)依据材料二回答宋朝的科举考试有什么突出的特点?依据所学回答宋朝“注重文教事业”与当时的哪一政策有关?

中小学教育资源及组卷应用平台

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【解析】

根据材料“惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵。则天下自安矣”,所学知识可知:为加强中央集权,宋太祖下令取消节度使收税的权利,除各州留一部分用作地方的必要支出外,其余一切税收由中央掌控。后来又陆续在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。D项正确;将调兵权与统兵权分离是军事方面的措施,排除A项;宋太祖为防止宰相权力过大,采用分化事权的办法,削弱相权,排除B项;宋太祖为加强对地方的控制,设通判监督知州,以分知州的权利,排除C项。故选D项。

2.D

【解析】

材料前半段说明重视科举制度,后半部分说明当时人们不以从军为荣。导致这种现象出现的原因是宋朝重文轻武,宋太祖有意重用文官掌握军政大权,提升文官的政策,D项正确;材料中信息不能说明宋代等级森严,排除A项;重武轻文与材料中重文轻武思想相反,排除B项;重农抑商属于封建社会经济政策,不符合材料主旨,排除C项。故选D项。

3.A

【解析】

“外忧不过边事,皆可预防,惟奸邪无状,若为内患,深可惧也”,材料强调内患重于外忧。为此,宋代统治者实行了“守内虚外,重文轻武”的政策,A项正确;宋代的外患比内乱严重,排除B项;“外戚专权,横行不法”不符合史实,排除C项;这不是变法受阻的原因,排除D项。故选A项。

4.B

【解析】

依据“北宋一朝科举考试共录取文士60035人,平均每年约360人;武举考试共录取武士868人,平均每年约5人”“文武官员在任期间,文臣考核升迁的年限比武臣短”可见宋代科举考试录取文士的名额明显超过武举,文臣考核升迁的年限也比武臣短,由此可见材料反映了北宋实行重文轻武政策,提高文官的地位而抑制武将,B正确;题干主旨不是反映宋代科举制的发展和完善,而是反映对文臣和武将的区别对待,A排除;题干不是体现文武并用,而是反映提高文官的地位,抑制武将,C排除;题干反映的是北宋政治状况,而非商品经济繁荣,D排除。故选B。

5.B

【解析】

根据所学和材料“高中状元是头等光荣的事情、大将军、其荣亦不可及也”可知,宋代实行重文轻武的基本国策,这种国策导致价值观念变化——文治高于武功,故B符合题意;材料是说文臣和武将的地位对比,故A不符合题意;宋代重文轻武,故C不符合题意;藩镇割据导致中央集权衰落,这是在唐朝中后期,故D不符合题意。故选B。

6.D

【解析】

最高军事机构枢密院的正副长官绝大部分是文臣出身。由此可知,北宋治国策略的特点是重文轻武,故D正确;藩镇割据是在唐代,宦官专权与题干信息无关,民贵君轻是孟子的主张,故ABC错误。故选D。

7.C

【解析】

结合所学知识,宋太祖赵匡胤为了加强中央集权,从财政上采取的措施是制其钱谷,在地方设置转运使,将地方财赋大部分上缴中央,以此铲除地方割据的物质基础,C正确;杯酒释兵权以及夺其精兵属于军事措施,削实权属于行政措施,ABD排除。故选C。

8.B

【解析】

分析题干的“宋太祖时期中央所辖州县数量统计表”数据可以看出,从公元960年到公元979年,北宋所辖州县数量不断增多,反映出地方治理得到强化,故B符合题意;科举改革成效显著与题干信息无关,排除A;经济重心南移加快与题干材料无关,排除C;地方机构日渐臃肿在题干材料中不能体现,排除D。故选B。

9.C

【解析】

根据材料结合所学可知,材料体现了赵匡胤重文轻武的治国理念,有利于文人社会地位的提升,故C符合题意;材料中未涉及内外布兵的格局分布,故A不符合题意;重文轻武的治国理念,不利于军队战斗力的提升,故B不符合题意;提高官僚集团的整体素质,说法过于绝对,故D不符合题意;故选C。

10.C

【解析】

根据“郡县”、“刺史”、“行省”等都与地方行政制度有关,所以宋代地方行政制度上是设置通判,故选C;ABD都与地方行政制度无关,排除。

11.B

【解析】

根据所学知识,为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋太祖有意重用文臣掌握军政大权,后继宋太祖继续采取抑制武将,提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。当时的文官担任中央和地方的要职,甚至主持军务,地位和待遇高于武将,B正确;重武轻文不符合史实,排除A;奖励耕织、奖励军功与题干描述的无关,排除CD。故选B。

12.C

【解析】

根据材料“唐代谚语:“宁为百夫长,胜作一书生”;而宋代民间俗语则说“做人莫做军”。”,结合所学知识可知,材料反映了唐朝重武轻文,而宋朝重文轻武。为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,北宋开始实行重文轻武的政策,使得人们的价值观念发生变化。因此,出现这一变化的根源是政治与社会环境的变化。C项正确;材料不能说明“唐代人们不重视科举”,且与史实不符,排除A项;材料没有体现宋代文化比较发达,排除B项;材料没有体现选拔人才的机制,排除D项。故选C项。

13.D

【解析】

根据所学知识可知,宋太祖赵匡胤自己是黄袍加身的武将出身,因此对武将集团相当顾忌,实行重文轻武政策。后世的赵氏王朝也继承了这一传统。D项正确;960年,后周诸将发动陈桥兵变,拥立赵匡胤为帝,建立宋朝,定都东京开封府(河南开封),排除A项;北宋在各州府设立通判,以分知州的权力,排除B项;北宋并没有完全统一古代中国,排除C项。故选D项。

14.C

【解析】

依据材料“北宋一朝科举考试共录取文士 60035 人,平均每年约 360 人;武举考试共录取武士 868 人,平均每年约 5 人。”可知,这体现了北宋录取文士名额比武士多,重视文士,轻视武士,实行重文轻武政策,C项正确;宋朝时期没有实行科教兴国,排除A项;西汉建立初期实行休养生息政策,排除B项;材料没有体现重农抑商,排除D项。故选C项。

15.A

【解析】

根据"宰相须用读书人"“对先贤哲人的重视”"并励武人读书"等信息可得出,宋代推行重文轻武的政策,A项正确;BCD项与材料主旨无关,排除BCD项。故选A项。

16.B

【解析】

根据材料内容“宋代一些武将被剥夺了兵权”结合所学知识可知,为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋太祖时期开始实行重文轻武的政策,导致了材料现象的出现。B项正确;ACD项表述错误,排除ACD项。故选B项。

17.B

【解析】

根据“七年春,北汉结契丹入寇,命出师御之。次陈桥驿……有以黄衣加太祖身,众皆罗拜,呼万岁。”可得出材料反映的是陈桥兵变,960年,后周大将赵匡胤(宋太祖)在陈桥驿发动兵变,以开封为都城,建立政权,史称北宋。B项正确;ACD项与宋代无关,排除ACD项。故选B项。

18.D

【解析】

根据所学由于北宋实行荫庇造成了官僚系统吸纳了大量的官员,以及为了强化中央集权又设立了许多新的机构,加之大量吸纳灾民当兵造成了严重了冗官冗兵冗费,导致政府的财政入不敷出的知识可知,D正确;从北宋建立至南宋灭亡,整个两宋时期的经济发展一直名列当时世界之首,故A错误;北宋初年就发生了王小波李顺起义,但是当时政府财政状况依旧良好,所以起义频繁不是政府财政崩溃的主要原因,故B错误;北宋的军队数量一度超过了百万,所以北宋的兵力充足,故C错误。

19.A

【解析】

结合所学知识可知,公元960年正月初一,赵匡胤发动陈桥驿兵变,以黄袍加身,夺取前朝政权,建立北宋,以开封(称为东京)为都城,赵匡胤就是宋太祖。宋太祖为加强中央集权,在军事方面,解除禁军将领的兵权,控制军队;在中央,采取分化事权的办法削弱相权 ;实行重文轻武的政策,重用文臣担任知州。因此图片中的他是宋太祖,他统治期间的史实有②③④。选项A符合题意;①结束割据局面完成大一统,与宋太祖史实不符,可排除。因此只有选项A符合题意;选项BCD不符合题意。故选A。

20.B

【解析】

宋代推行“强干弱枝”政策,加强中央对军队的控制,著名的“杯酒释兵权”就是赵匡胤为了解除禁军初级将领的兵权而采取的措施,B符合题意;ACD项与“杯酒释兵权”无关,排除。故选择B。

21. 有握兵之重而无发兵之权 兵不识将,将不专兵 杯酒释兵权 分化事权 文臣 转运使

【解析】

结合所学内容可知,为了加强中央集权,宋太祖赵匡胤在军事上控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权;还经常调动军队将领,定期换防,割断将领与士兵和地方的联系,使兵不识将,将不识兵;同时还留下了典故杯酒释兵权;在中央采取分化事权的方法削弱相权;在地方派文臣担任各地州县的长官,设置转运使,把地方财赋收归中央。故①有握兵之重而无发兵之权②兵不识将,将不专兵③杯酒释兵权④分化事权⑤文臣⑥转运使。

22.(1)措施:设置通判;

措施:采取分化事权的办法,削弱相权。

(2)政策:重文轻武;

影响:扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。

(3)方面:重文轻武政策的弊端。

【解析】

(1)

措施:由材料“宋初‘始置诸州通判’,‘凡民兵、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行’”得出,宋太祖为防止知州的权力过大设置通判,限制知州权力;措施:由所学知识可知,宋太祖为防止宰相权力过大,又采取分化事权的办法,削弱相权。

(2)

政策:由材料“做人莫做军,做铁莫做针”得出,这则谚语反映了宋朝实行的重文轻武政策;影响:由所学知识可知,宋朝重文轻武政策的实施扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。

(3)

方面:由材料“由于政治机构重叠,相互索制,官吏冗余,人浮于事,既导致办事效率下降,又增加了朝廷的财政支出”得出,材料三反映了重文轻武政策带来的不利影响。

23.(1)大官僚、大地主。青苗法、募役法、方田均税法、农田水利法、保甲法等。

(2)持肯定意见:王安石变法增加了国家收入,减轻了农民负担,对于改变北宋“积贫“状况起到一定作用。持否定意见:王安石变法损害了大官僚大地主利益,也在一定程度上损害了百姓利益,其变法的理念与措施脱离了当时实际。

【解析】

(1)根据图示内容并结合所学可知,反对王安石变法的人主要是大官僚、大地主等。王安石变法的的主要措施青苗法、募役法、方田均税法、农田水利法、保甲法等。

(2)本题从中任选其一进行作答即可。如果持肯定意见,可从王安石变法增加了国家收入,减轻了农民负担,对于改变北宋“积贫“状况起到一定作用的角度进行作答。如果持否定意见,可从王安石变法损害了大官僚大地主利益,也在一定程度上损害了百姓利益,其变法的理念与措施脱离了当时实际的角度进行作答。

24.(1)题目:如“盛世帝王”

(2)皇帝:唐太宗、武则天、唐玄宗、宋太祖,措施略

评价人物:公正、客观、全面等

【解析】

结合所学知识可知,对联一:开明君主吸隋训,贞观之治创唐荣,指的是唐太宗。唐太宗时期推行均田制,奖励垦荒,轻徭薄赋,让农民生活安定。对联二:武周政治得发展,无字之碑任后评,指的是武则天。武则天继续推行均田制度,重视发展农业生产,经常发布诏令劝课农桑,规定以农业的业绩的好坏作为地方州县官吏的升降标准。对联三:调整政策呈开元,沉淫酒色误王国,指的是唐玄宗。唐太宗时期制订新的经济措施打击豪门士族,解放劳动力;改革实施封制度,以增加政府财政收人,减轻人民负担;在全国各地大兴屯田,兴修大型水利工程,推广农业技术,广泛采用水稻育秧移植,大力发展农业。对联四:陈桥兵变成君主,黄袍加身显威风指的是宋太祖。宋太祖时期分割相权;设转运使;杯酒释兵权,将主要将领的兵权收归中央,强干弱枝;实行高薪养廉,官员的俸禄十分优厚,以减少腐败。

评价人物要公正、客观、全面,要把历史人物放在特定的历史时期等等。

25.(1)积极意义:是中国选官制度的一大变革,扩大了官吏选拔范围,有才学的人能够由此参政;同时也促进了教育的发展。

(2)特点:大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅受官从优,而且升迁迅速。政策:重文轻武政策。

【解析】

(1)依据材料一“(隋朝)统一全国后,对门第世家独霸政府的现象进行改革,改用考试的方法,向平民阶层选拔新进官员”,可知这一变化是指隋朝实行科举制作为选官制度。科举制以考试成绩作为选官的主要依据,是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,同时也推动了教育的发展。

(2)分析材料二,依据“宋代科举扩大了录取范围,名额也成倍增加”和所学知识,可知宋朝的科举考试大幅度增加科举取士名额,提高进士地位;依据“只要登科一般都授予官职”可知宋朝的科举考试中进士不仅受官从优,而且升迁迅速。依据所学,宋朝“注重文教事业”与当时的重文轻武政策有关,为了防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,北宋统治者采取抑制武将、提升文官地位的政策。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源