部编版七年级下《古代诗歌五首》课件(94页PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级下《古代诗歌五首》课件(94页PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-03 16:56:28 | ||

图片预览

文档简介

(共94张PPT)

登飞来峰

R·七年级语文下册

【王安石】(1021—1086年),字介甫,号半山,北宋著名的思想家、政治家、文学家、改革家。谥号“文”,故世称王文公。

走近作者

革命导师列宁曾称王安石为“中国十一世纪的改革家”,王安石树立了“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的大无畏精神。

他的散文以雄健刚劲著称,使他成为“唐宋八大家”之一;其诗词则遒劲清新,豪气纵横。著作存《王临川集》《临川集拾遗》等。

写作背景

宋仁宗皇祐二年(1050)夏,王安石在浙江鄞县知县任满回江西临川故里时,途经杭州,写下此诗。这首诗是他初涉宦海之作。此时诗人只有30岁,抱负不凡,正好借登飞来峰一抒胸臆,寄托壮怀,可看作实行新法的前奏。

相关介绍

飞来峰:又名灵鹫峰,高168米,山体由石灰岩构成。由于长期受地下水溶蚀作用,飞来峰形成了许多奇幻多变的洞壑。飞来峰面朝灵隐寺的山坡上,遍布五代以来的佛教石窟造像,多达三百四十余尊,为我国江南少见的古代石窟艺术瑰宝,堪与重庆大足石刻媲美。

整体感知

朗读诗歌,注意节奏,读准字音,读出感情。

飞来山上/千寻塔,闻说鸡鸣/见日升。

不畏/浮云/遮望眼,自缘/身在/最高层。

大意:

飞来峰上耸立着高高的宝塔,

我听见鸡叫便看太阳升起。

不怕会有浮云遮住了远望的视线,

因为人已站在最高层的地方。

结合注释,翻译文本

夸张,写出了峰上古塔之高,写出了自己的立足点之高。

“飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。”

细读感悟

“浮云”二字既是实写也是比喻,用来比喻当时的保守势力,反映了诗人对他们的蔑视。“不畏”二字表现了诗人为实现自己的政治抱负而勇往直前、无所畏惧的进取精神。

“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。”

这两句议论与写景巧妙地结合起来,使抽象的哲理有了具体生动的感觉,它告诉我们:只有站得高,才能望得远。

蕴含的哲理

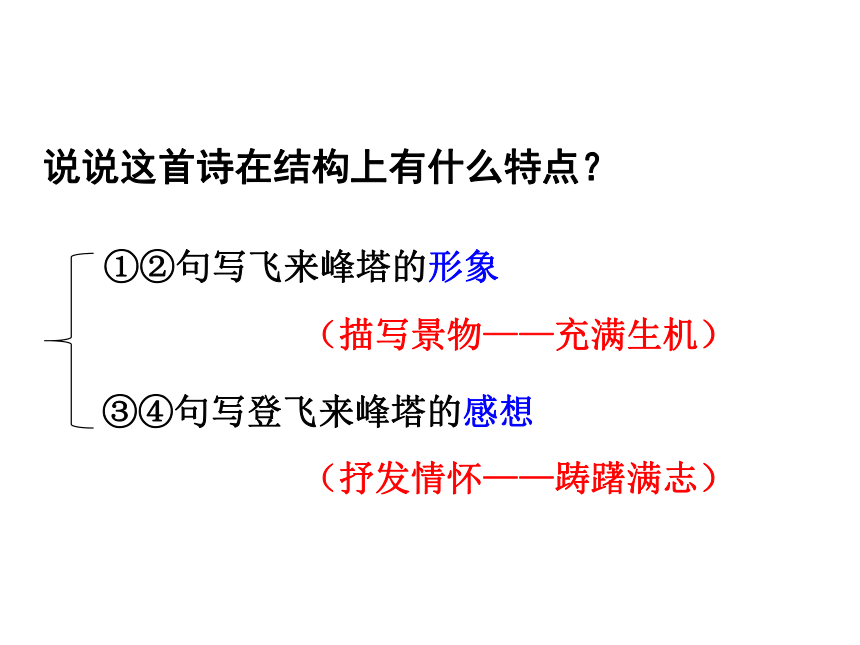

①②句写飞来峰塔的形象

说说这首诗在结构上有什么特点?

③④句写登飞来峰塔的感想

(描写景物——充满生机)

(抒发情怀——踌躇满志)

这首诗表达了王安石对保守势力的蔑视,以及要进入最高统治层,为实现自己的理想而勇往直前、无所畏惧的进取精神。

从这首诗中,我们可以看出王安石有怎样的政治抱负呢?

“会当凌绝顶,一览众山小。”

《望岳》与《登飞来峰》两首诗结尾两句的含义及表达的思想感情有何异同?

比较阅读

“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。”

相同点:都表现了诗人不畏艰难、勇往直前、无所畏惧的进取精神。

不同点:《登飞来峰》表达了作者高瞻远瞩,对前途充满信心的豪情和不畏艰难、立志革新的政治抱负。《望岳》则表达了诗人虽考场失意,仍充满不怕困难、俯视一切的雄心壮志和豪迈气概。

这首诗描绘了诗人在飞来峰上所看到的景物,表现了诗人为实现自己的政治抱负而勇往直前、无所畏惧的进取精神。

课堂小结

登飞来峰

板书设计

写景(充满生机)

抒情(踌躇满志)

站得高

看得远

登幽州台歌

R·七年级语文下册

1.有感情地朗读诗歌,感受诗歌节奏和韵律。

2.品味诗句,理解诗歌中蕴含的哲理。

3.把握诗歌内容,体会作者情感。

学习目标

新课导入

千金市马骨

臣闻古之君人,有以千金求千里马者,三年不能得。涓人言于君曰:“请求之。”君遣之,三月得千里马。马已死,买其首五百金,反以报君。君大怒曰:“所求者生马,安事死马。而捐五百金!”涓人对曰:“死马且市之五百金,况生马乎?天下必以王为能市马。马今至矣!”于是,不能期年,千里之马至者三。

千金市马骨出自《战国策·燕策一》中郭隗与燕昭王的一段对话,郭隗借用一则耗费千金只买来一副马骨的典故向燕昭王说明,若想天下贤才云集而来,首先应当显示出求贤若渴的态度。

【陈子昂】(公元659—公元700年),字伯玉,唐代诗人,初唐诗文革新人物之一。因曾任右拾遗,后世称陈拾遗。

【代表作】组诗《感遇》38首,《蓟丘览古》7首等。

走近作者

写作背景

武则天万岁通天元年(696),契丹李尽忠、孙万荣等攻陷营州。武则天委派武攸宜率军征讨,陈子昂随军担任参谋。武攸宜根本不懂军事,接连打了几次败仗。陈子昂进谏,建议不仅未被采纳,反而被贬斥。

诗人接连受到挫折,眼看报国宏愿成为泡影,因此登上蓟北楼(即幽州台,遗址在今北京市),慷慨悲吟,写下了《登幽州台歌》以及《蓟丘览古赠卢居士藏用七首》等诗篇。

相关介绍

幽州:古十二州之一,现今北京大兴。

幽州台:燕国时期燕昭王所建的黄金台。修建黄金台用于招纳贤才,因燕昭王将黄金置于其上而得名,其师郭隗为例,成为当时燕昭王用黄金台招纳而来的第一位贤才。幽州台又名“蓟北楼”,也有称“燕台”。

整体感知

朗读诗歌,注意节奏,读准字音,读出感情。

登幽州台歌

陈子昂

前/不见/古人,后/不见/来者。

念/天地/之/悠悠,独/怆然/而/涕下!

大意:

(在幽州台上)我向历史长河的前端和后面望看去,也看不到像燕昭王那样的贤君。

当登台远眺时,只见茫茫宇宙,天长地久,不禁感到孤独寂寞,悲从中来,怅然泪下。

结合注释翻译文本

前两句诗是从什么角度写的?“古人”与“来者”分别指谁?

“前不见古人

后不见来者”

细读感悟

时间角度

两个“不见”相互映照,表达出诗人对贤明君主的钦敬仰慕之情,也表露出自己生不逢时、怀才不遇的感伤。

“古人”:燕昭王一类的古代礼贤下士的明君。“来者”:未来的燕昭王一类的明君。

无古人、来着之叹,表现了诗人怎样的情感?

后两句是从什么角度写的?诗人为什么见此景而涕下?

“念天地之悠悠

独怆然而涕下”

空间角度

俯仰天地,天高地远,寰宇苍茫,反衬出诗人无比的渺小和孤单。诗人不禁怆然涕下。这种一己的悲哀里,蕴含着伟大的孤独感,透露出英雄无用武之地、抚剑四顾茫茫而慷慨悲歌的豪侠气概。

诗歌表现了诗人怎么样的情怀?

诗人怀才不遇、壮志难酬的感慨以及对赏贤任能的英明君王的渴盼,也表达了人生的孤独感。

这首诗虽然只有短短四句,却在人们面前展现了一幅境界雄浑、浩瀚空旷的艺术画面。

写法探究

语言苍劲奔放,富有感染力。

诗的前三句粗笔勾勒,以浩渺宽广的宇宙天地和沧桑易变的古今人事作为深邃、壮美的背景加以衬托。

第四句饱蘸感情,凌空一笔,使抒情主人公——诗人慷慨悲壮的自我形象站到了画面的主位上,画面顿时神韵飞动,光彩照人。

这首诗通过描写登楼远眺,凭今吊古所引起的无限感慨,抒发了诗人抑郁已久的悲愤之情,深刻揭示了封建社会中那些怀才不遇的知识分子遭受压抑的境遇。

课堂小结

登幽州台歌

板书设计

俯仰古今——时间的绵长

登楼眺望——空间的辽阔无垠

独自凭吊——心绪之孤单悲苦

孤独

生之短促

怀才不遇

己亥杂诗

R·七年级语文下册

【龚自珍】(1792—1841年),字璱人,号定庵。晚年居住昆山羽琌山馆,又号羽琌山民。清代思想家、诗人、文学家和改良主义的先驱者。

【代表作】《定庵文集》。

走近作者

写作背景

这组诗作于清道光十九年己亥(1839年)。这年龚自珍辞官,由北京南返杭州,后又北上接取家属,在南北往返的途中,他看着祖国的大好河山,目睹生活在苦难中的人民,不禁触景生情。

思绪万千的他即兴写下了一首又一首诗,于是诞生了《己亥杂诗》。在这路途中,龚自珍一有感触便写下来,扔进篓里。他珍惜诗篇,315首诗一首都没丢。

整体感知

朗读诗歌,

注意节奏,

读准字音,

读出感情。

己亥杂诗(其五)

(清)龚自珍

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,化作春泥更护花。

诗人的马鞭。

落花。

结合注释,翻译文本

大意:

浩浩荡荡的离愁别绪向着日落西斜的远处延伸,离开京城,马鞭向东一挥,感觉就是人在天涯一般。我辞官归乡,犹如从枝头上掉下来的落花,但它却不是无情之物,化成了春天的泥土,还能起着培育下一代的作用。

浩荡离愁白日斜

细读感悟

以“浩荡”二字,极为凝练地写出离愁的深广。

“白日斜”三字一笔勾勒景物,夕阳西沉、黄昏将至,更添一种日暮穷途的感觉,暮色苍茫的气氛。

强化了诗人离京时的眷恋、怅惘、失落、孤独的种种情怀。

吟鞭东指即天涯

离京标志着龚自珍政治生涯的终结

离愁别绪、怨恨以及失落感交织在一起

这两句抒写离京时的心境

以“落花”为喻,表明自己的心志。

“落红不是无情物,化作春泥更护花。”

诗人借落花翻出新意,为我们展示了一个极为瑰丽的境界:在诗人看来,落花作为个体,它的生命是终止了;但一当它化作春泥,就能保护、滋养出新的花枝,它的生命就在下一代群体身上得以延续,体现出真正的生命价值--终将孕育出一个繁花似锦、绚丽灿烂的春天!这分明是一首新生命的赞歌!

这两句以新奇的比喻表现自己的理想和信念。“落红不是无情物”,以花自喻,移情于物,已是胜人一筹;“化作春泥更护花”,则是新生命的讴歌,表现了诗人虽然脱离官场,依然关心着国家的命运,不忘报国之志,以此来表达他至死仍牵挂国家的一腔热情。充分表达了人对理想和信念的执著追求。成为传世名句。

这首诗以“落红”自喻,抒发了诗人自己辞官离京时的复杂感情,表现了诗人不畏挫折、不甘沉沦、始终要为国家效力的满腔热情和献身精神。

课堂小结

己亥杂诗(其五)

板书设计

以“落红”自喻,寄寓爱国情怀

叙事——浩荡离愁,黯淡宦情

抒情——不甘退伏,憧憬未来

望 岳

R·七年级语文下册

【杜甫】(公元712年—公元770年),字子美,自号少陵野老。唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”(“大李杜”)。杜甫也常被称为“老杜”。

走近作者

杜甫在中国古典诗歌中的影响非常深远,被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。后世称其杜拾遗、杜工部,也称他杜少陵、杜草堂。杜甫创作了《春望》《北征》《三吏》《三别》等名作。杜甫共有约1500首诗歌被保留了下来,大多集于《杜工部集》。

写作背景

唐玄宗开元二十四年(736),二十四岁的诗人离开长安,开始过一种“裘马清狂”的漫游生活。此诗即写于北游齐、赵(今山东、河北一带)时,是现存杜诗中年代最早的一首,字里行间洋溢着青年杜甫那种蓬勃的朝气。

相关介绍

泰山:位于山东省泰安市中部,主峰玉皇顶海拔1545米,气势雄伟磅礴,有“五岳之首”、“天下第一山”之称。在汉族传统文化中,泰山一直有“五岳独尊”的美誉。自秦始皇封禅泰山后,历朝历代帝王不断在泰山封禅和祭祀,并且在泰山上下建庙塑神,刻石题字。

整体感知

朗读诗歌,注意节奏,读准字音,读出感情。

岱宗/夫如何?齐鲁/青未了。

造化/钟神秀,阴阳/割昏晓。

荡胸/生曾云,决眦/入归鸟。

会当/凌绝顶,一览/众山小。

再读诗歌,结合注释理解内容。

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

指泰山。

泰山横跨齐鲁,青色的峰峦连绵不断。

泰山到底如何雄伟? 横跨齐鲁,青色的峰峦连绵不断。

造化钟神秀,

阴阳割昏晓。

大自然将神奇和秀丽集中于泰山,山的南北两面,一面明亮一面昏暗,截然不同。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

层云生起,使心胸震荡,

张大眼睛远望飞鸟归林。

看峰峦层云迭起,胸中一阵阵荡涤波涛,张大眼睛目送那渐入山林的点点归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

终当,终要。

登上泰山的顶峰。

定要登上泰山顶峰,俯瞰群山,豪情满怀。

这首诗分别是从什么角度写看泰山的?

细读感悟

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

远望

近望

细望

远望

首联用问答的形式,写远望所见。借齐鲁两地来烘托泰山那拔地而起、参天耸立的形象。

“岱宗夫如何?齐鲁青未了。”

颔联是近望所见,上句写泰山的秀美,下句写泰山的高大。

“造化钟神秀,

阴阳割昏晓。”

前句虚写

后句实写

“钟”将大自然写得有情,写出了泰山神奇秀丽的景色。

“割”字用得极好,泰山就像一把硕大无比的刀一样,切断了那照临下土的阳光,分出了山南向阳明亮,山北背阴晦暗的两个世界,有力地突出了泰山遮天蔽日的高大形象。

这一联写凝望之景。“归鸟”是投林还巢的鸟,可知时已薄暮,诗人还在望。不言而喻,其中蕴藏着诗人对祖国河山的热爱之情。

“荡胸生曾云,决眦入归鸟。”

从这两句富有启发性和象征意义的诗中,可以看到诗人不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概。

“会当凌绝顶,一览众山小。”

①读这首诗,在领略泰山高远幽深、神奇秀丽的同时,也仿佛看到了诗人那卓然独立的形象;

写法探究

意境深远,形象鲜明。

②特别是读到它的末联,更使人浮想联翩,仿佛跟诗人一道神游于泰山的绝顶之上,进一步感受到泰山俯瞰群山的气概,对诗人青年时代兼济天下的远大抱负也就洞若观火了。正因为有如此深远的意境,这首诗历来被誉为咏泰山的绝唱。

这首诗通过描写泰山神奇秀丽、雄伟高大的形象,表现了诗人不怕困难,敢于攀登绝顶,俯视一切的雄心和气概。

课堂小结

望岳

板书设计

写景

抒情

远望——巍峨高大

近望——神奇秀丽

凝望——心胸坦荡

愿望——勇攀绝顶

不怕困难

勇攀高峰

俯视一切

游山西村

R·七年级语文下册

【陆游】(1125—1210年),字务观,号放翁,汉族,越州山阴(今绍兴)人,南宋文学家、史学家、爱国诗人。

【代表作】《示儿》《游山西村》等。

走近作者

陆游一生笔耕不辍,诗词文俱有很高成就,其诗语言平易晓畅、章法整饬谨严,兼具李白的雄奇奔放与杜甫的沉郁悲凉,尤以饱含爱国热情对后世影响深远。陆游亦有史才,他的《南唐书》,“简核有法”,史评色彩鲜明,具有很高的史料价值。

写作背景

此诗作于宋孝宗乾道三年(1167)初春,在此之前,陆游曾任隆兴府通判,因为极力支持张浚北伐,被投降派劾以“交结台谏,鼓唱是非,力说张浚用兵”的罪名,罢官闲居,住在山阴(今浙江绍兴)镜湖的三山乡。

诗人心中当然愤愤不平,相比诈伪的官场而言,家乡纯朴的生活自然会让诗人产生无限的欣慰之情,诗题中“山西村”,指三山乡西边的村落。诗中记叙了当地的风俗,饶有兴味。

整体感知

朗读诗歌,注意节奏,读准字音,读出感情。

莫笑/农家/腊酒浑,丰年/留客/足鸡豚。

山重/水复/疑无路,柳暗/花明/又一村。

箫鼓/追随/春社近,衣冠/简朴/古风存。

从今/若许/闲乘月,拄杖/无时/夜叩门。

再读诗歌,结合注释理解课文大意。

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

腊月所酿的酒,称为“腊酒”。

指菜肴丰足。

大意:不要笑农家腊月里酿的酒浊又浑,在丰收年景里待客菜肴非常丰繁。

山峦重叠水流曲折正担心无路可走,柳绿花艳忽然眼前又出现一个山村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

将近社日,村里忙着迎神赛会,一路上迎神的箫鼓声随处可闻。

趁着月明来闲游。

没有固定的时间,即随时。

大意:

吹着箫打起鼓春社的日子已经接近,村民们衣冠简朴古代风气仍然保存。

今后如果还能乘大好月色出外闲游,我一定拄着拐杖随时来敲你的家门。

写自己游村突然来到农家,主人盛情留客,渲染出农家丰收后的欢乐气氛,为下面的出游、写景、抒情做了有力的铺垫。

“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。”

细读感悟

首联渲染出丰收之年农村一片宁静,欢跃的情景。这两句是说农家酒味虽薄,而待客情意却十分深厚。

“足”字表达了农家款客尽其所有的盛情;“莫笑”二字,道出了诗人对农村淳朴民风的赞赏。

写山西村山环水绕,柳暗花明,一派花团锦簇的景象,用来说明困境中仍然蕴涵着希望。

“山重水复疑无路,

柳暗花明又一村。”

颔联写山间水畔的景色,写景中富含哲理,千百年来广泛被人引用。这里描写的是诗人置身山阴道上,信步而行,疑若无路,忽而又开朗的情景。不仅反映了诗人对前途所抱的希望,也道出了世间事物消长变化的哲理,体现了宋诗特有的理趣。

《唐宋诗醇》评这二句说:“有如弹丸脱手,不独善写难状之景。”这个评价是有见地的。这一联不仅写得极其自然,而且用语浅近,含意丰富;仿佛信手拈来,然而出人意表。所以千百年来一直赢得人们的普遍喜爱,如今已成为广泛流传的成语。

当人们吟诵这两句诗时,不单是欣赏这难以言状的美妙的山村自然风光,而是从中领悟到它所蕴含的哲理思想的启示——只要人们正视现实,面对重重艰难险阻,不退缩,不畏惧,勇于开拓,发奋前进,那么,前方将是一个充满光明与希望的崭新境界。

诗篇不仅反映了农民渴望丰年的心愿,也表达了诗人喜爱农村生活的真挚感情。

“箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。”

写景

抒情

村外之景

村内之情

颈联展开了一幅春光明媚的山水图,描摹了南宋初年的农村风俗画卷。读者不难体味出诗人所要表达的热爱传统文化的深情,显示了他对吾土吾民的热爱。

这是全诗的总结,也是漫游山村心情的表述,点明了游村的诗题,而“夜扣门”与首句“农家”摇相呼应,不仅画面完整,而且更耐人寻味。

“从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。”

尾联写诗人的愿望。诗人盼望着以后能够有时间趁月夜出游,随时拄着手杖敲门拜访,恋恋不舍之情益于言表。一个热爱农村,与农民亲密无间的诗人形象跃然纸上。

立意新巧,自然成趣。

写法探究

(1)这首抒写江南农村日常生活的诗篇,题材比较普通,不同的是立意新巧,运用白描手法,不用辞藻涂抹,而自然成趣。诗人紧扣诗题“游”字,但又不具体描写游村的过程,而是剪取游村的片段见闻,通过每联一个层次的刻画来体现。

(2)首写诗人出游到农家,次写村外之景物,复写村中之情事,末写频来夜游。所写虽各有侧重,但以游村贯穿,并把秀丽的山村自然风光与纯朴的村民习俗和谐地统一在完整的画面上,构成了优美的意境和恬淡、隽永的格调。这可以说是继承了孟浩然诗歌“平淡有思致”的特色而又向前发展了。

这首诗生动地描绘出一幅色彩明丽的农村风光图,表达了诗人沉醉于纯朴的农村生活及对田园生活的喜爱和恋恋不舍的情感。

课堂小结

游山西村

板书设计

喜庆欢悦

民风纯朴

农家——丰衣足食

村外——景色优美

村内——民风古朴

希望——随时做客

登飞来峰

R·七年级语文下册

【王安石】(1021—1086年),字介甫,号半山,北宋著名的思想家、政治家、文学家、改革家。谥号“文”,故世称王文公。

走近作者

革命导师列宁曾称王安石为“中国十一世纪的改革家”,王安石树立了“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的大无畏精神。

他的散文以雄健刚劲著称,使他成为“唐宋八大家”之一;其诗词则遒劲清新,豪气纵横。著作存《王临川集》《临川集拾遗》等。

写作背景

宋仁宗皇祐二年(1050)夏,王安石在浙江鄞县知县任满回江西临川故里时,途经杭州,写下此诗。这首诗是他初涉宦海之作。此时诗人只有30岁,抱负不凡,正好借登飞来峰一抒胸臆,寄托壮怀,可看作实行新法的前奏。

相关介绍

飞来峰:又名灵鹫峰,高168米,山体由石灰岩构成。由于长期受地下水溶蚀作用,飞来峰形成了许多奇幻多变的洞壑。飞来峰面朝灵隐寺的山坡上,遍布五代以来的佛教石窟造像,多达三百四十余尊,为我国江南少见的古代石窟艺术瑰宝,堪与重庆大足石刻媲美。

整体感知

朗读诗歌,注意节奏,读准字音,读出感情。

飞来山上/千寻塔,闻说鸡鸣/见日升。

不畏/浮云/遮望眼,自缘/身在/最高层。

大意:

飞来峰上耸立着高高的宝塔,

我听见鸡叫便看太阳升起。

不怕会有浮云遮住了远望的视线,

因为人已站在最高层的地方。

结合注释,翻译文本

夸张,写出了峰上古塔之高,写出了自己的立足点之高。

“飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。”

细读感悟

“浮云”二字既是实写也是比喻,用来比喻当时的保守势力,反映了诗人对他们的蔑视。“不畏”二字表现了诗人为实现自己的政治抱负而勇往直前、无所畏惧的进取精神。

“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。”

这两句议论与写景巧妙地结合起来,使抽象的哲理有了具体生动的感觉,它告诉我们:只有站得高,才能望得远。

蕴含的哲理

①②句写飞来峰塔的形象

说说这首诗在结构上有什么特点?

③④句写登飞来峰塔的感想

(描写景物——充满生机)

(抒发情怀——踌躇满志)

这首诗表达了王安石对保守势力的蔑视,以及要进入最高统治层,为实现自己的理想而勇往直前、无所畏惧的进取精神。

从这首诗中,我们可以看出王安石有怎样的政治抱负呢?

“会当凌绝顶,一览众山小。”

《望岳》与《登飞来峰》两首诗结尾两句的含义及表达的思想感情有何异同?

比较阅读

“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。”

相同点:都表现了诗人不畏艰难、勇往直前、无所畏惧的进取精神。

不同点:《登飞来峰》表达了作者高瞻远瞩,对前途充满信心的豪情和不畏艰难、立志革新的政治抱负。《望岳》则表达了诗人虽考场失意,仍充满不怕困难、俯视一切的雄心壮志和豪迈气概。

这首诗描绘了诗人在飞来峰上所看到的景物,表现了诗人为实现自己的政治抱负而勇往直前、无所畏惧的进取精神。

课堂小结

登飞来峰

板书设计

写景(充满生机)

抒情(踌躇满志)

站得高

看得远

登幽州台歌

R·七年级语文下册

1.有感情地朗读诗歌,感受诗歌节奏和韵律。

2.品味诗句,理解诗歌中蕴含的哲理。

3.把握诗歌内容,体会作者情感。

学习目标

新课导入

千金市马骨

臣闻古之君人,有以千金求千里马者,三年不能得。涓人言于君曰:“请求之。”君遣之,三月得千里马。马已死,买其首五百金,反以报君。君大怒曰:“所求者生马,安事死马。而捐五百金!”涓人对曰:“死马且市之五百金,况生马乎?天下必以王为能市马。马今至矣!”于是,不能期年,千里之马至者三。

千金市马骨出自《战国策·燕策一》中郭隗与燕昭王的一段对话,郭隗借用一则耗费千金只买来一副马骨的典故向燕昭王说明,若想天下贤才云集而来,首先应当显示出求贤若渴的态度。

【陈子昂】(公元659—公元700年),字伯玉,唐代诗人,初唐诗文革新人物之一。因曾任右拾遗,后世称陈拾遗。

【代表作】组诗《感遇》38首,《蓟丘览古》7首等。

走近作者

写作背景

武则天万岁通天元年(696),契丹李尽忠、孙万荣等攻陷营州。武则天委派武攸宜率军征讨,陈子昂随军担任参谋。武攸宜根本不懂军事,接连打了几次败仗。陈子昂进谏,建议不仅未被采纳,反而被贬斥。

诗人接连受到挫折,眼看报国宏愿成为泡影,因此登上蓟北楼(即幽州台,遗址在今北京市),慷慨悲吟,写下了《登幽州台歌》以及《蓟丘览古赠卢居士藏用七首》等诗篇。

相关介绍

幽州:古十二州之一,现今北京大兴。

幽州台:燕国时期燕昭王所建的黄金台。修建黄金台用于招纳贤才,因燕昭王将黄金置于其上而得名,其师郭隗为例,成为当时燕昭王用黄金台招纳而来的第一位贤才。幽州台又名“蓟北楼”,也有称“燕台”。

整体感知

朗读诗歌,注意节奏,读准字音,读出感情。

登幽州台歌

陈子昂

前/不见/古人,后/不见/来者。

念/天地/之/悠悠,独/怆然/而/涕下!

大意:

(在幽州台上)我向历史长河的前端和后面望看去,也看不到像燕昭王那样的贤君。

当登台远眺时,只见茫茫宇宙,天长地久,不禁感到孤独寂寞,悲从中来,怅然泪下。

结合注释翻译文本

前两句诗是从什么角度写的?“古人”与“来者”分别指谁?

“前不见古人

后不见来者”

细读感悟

时间角度

两个“不见”相互映照,表达出诗人对贤明君主的钦敬仰慕之情,也表露出自己生不逢时、怀才不遇的感伤。

“古人”:燕昭王一类的古代礼贤下士的明君。“来者”:未来的燕昭王一类的明君。

无古人、来着之叹,表现了诗人怎样的情感?

后两句是从什么角度写的?诗人为什么见此景而涕下?

“念天地之悠悠

独怆然而涕下”

空间角度

俯仰天地,天高地远,寰宇苍茫,反衬出诗人无比的渺小和孤单。诗人不禁怆然涕下。这种一己的悲哀里,蕴含着伟大的孤独感,透露出英雄无用武之地、抚剑四顾茫茫而慷慨悲歌的豪侠气概。

诗歌表现了诗人怎么样的情怀?

诗人怀才不遇、壮志难酬的感慨以及对赏贤任能的英明君王的渴盼,也表达了人生的孤独感。

这首诗虽然只有短短四句,却在人们面前展现了一幅境界雄浑、浩瀚空旷的艺术画面。

写法探究

语言苍劲奔放,富有感染力。

诗的前三句粗笔勾勒,以浩渺宽广的宇宙天地和沧桑易变的古今人事作为深邃、壮美的背景加以衬托。

第四句饱蘸感情,凌空一笔,使抒情主人公——诗人慷慨悲壮的自我形象站到了画面的主位上,画面顿时神韵飞动,光彩照人。

这首诗通过描写登楼远眺,凭今吊古所引起的无限感慨,抒发了诗人抑郁已久的悲愤之情,深刻揭示了封建社会中那些怀才不遇的知识分子遭受压抑的境遇。

课堂小结

登幽州台歌

板书设计

俯仰古今——时间的绵长

登楼眺望——空间的辽阔无垠

独自凭吊——心绪之孤单悲苦

孤独

生之短促

怀才不遇

己亥杂诗

R·七年级语文下册

【龚自珍】(1792—1841年),字璱人,号定庵。晚年居住昆山羽琌山馆,又号羽琌山民。清代思想家、诗人、文学家和改良主义的先驱者。

【代表作】《定庵文集》。

走近作者

写作背景

这组诗作于清道光十九年己亥(1839年)。这年龚自珍辞官,由北京南返杭州,后又北上接取家属,在南北往返的途中,他看着祖国的大好河山,目睹生活在苦难中的人民,不禁触景生情。

思绪万千的他即兴写下了一首又一首诗,于是诞生了《己亥杂诗》。在这路途中,龚自珍一有感触便写下来,扔进篓里。他珍惜诗篇,315首诗一首都没丢。

整体感知

朗读诗歌,

注意节奏,

读准字音,

读出感情。

己亥杂诗(其五)

(清)龚自珍

浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,化作春泥更护花。

诗人的马鞭。

落花。

结合注释,翻译文本

大意:

浩浩荡荡的离愁别绪向着日落西斜的远处延伸,离开京城,马鞭向东一挥,感觉就是人在天涯一般。我辞官归乡,犹如从枝头上掉下来的落花,但它却不是无情之物,化成了春天的泥土,还能起着培育下一代的作用。

浩荡离愁白日斜

细读感悟

以“浩荡”二字,极为凝练地写出离愁的深广。

“白日斜”三字一笔勾勒景物,夕阳西沉、黄昏将至,更添一种日暮穷途的感觉,暮色苍茫的气氛。

强化了诗人离京时的眷恋、怅惘、失落、孤独的种种情怀。

吟鞭东指即天涯

离京标志着龚自珍政治生涯的终结

离愁别绪、怨恨以及失落感交织在一起

这两句抒写离京时的心境

以“落花”为喻,表明自己的心志。

“落红不是无情物,化作春泥更护花。”

诗人借落花翻出新意,为我们展示了一个极为瑰丽的境界:在诗人看来,落花作为个体,它的生命是终止了;但一当它化作春泥,就能保护、滋养出新的花枝,它的生命就在下一代群体身上得以延续,体现出真正的生命价值--终将孕育出一个繁花似锦、绚丽灿烂的春天!这分明是一首新生命的赞歌!

这两句以新奇的比喻表现自己的理想和信念。“落红不是无情物”,以花自喻,移情于物,已是胜人一筹;“化作春泥更护花”,则是新生命的讴歌,表现了诗人虽然脱离官场,依然关心着国家的命运,不忘报国之志,以此来表达他至死仍牵挂国家的一腔热情。充分表达了人对理想和信念的执著追求。成为传世名句。

这首诗以“落红”自喻,抒发了诗人自己辞官离京时的复杂感情,表现了诗人不畏挫折、不甘沉沦、始终要为国家效力的满腔热情和献身精神。

课堂小结

己亥杂诗(其五)

板书设计

以“落红”自喻,寄寓爱国情怀

叙事——浩荡离愁,黯淡宦情

抒情——不甘退伏,憧憬未来

望 岳

R·七年级语文下册

【杜甫】(公元712年—公元770年),字子美,自号少陵野老。唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”(“大李杜”)。杜甫也常被称为“老杜”。

走近作者

杜甫在中国古典诗歌中的影响非常深远,被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。后世称其杜拾遗、杜工部,也称他杜少陵、杜草堂。杜甫创作了《春望》《北征》《三吏》《三别》等名作。杜甫共有约1500首诗歌被保留了下来,大多集于《杜工部集》。

写作背景

唐玄宗开元二十四年(736),二十四岁的诗人离开长安,开始过一种“裘马清狂”的漫游生活。此诗即写于北游齐、赵(今山东、河北一带)时,是现存杜诗中年代最早的一首,字里行间洋溢着青年杜甫那种蓬勃的朝气。

相关介绍

泰山:位于山东省泰安市中部,主峰玉皇顶海拔1545米,气势雄伟磅礴,有“五岳之首”、“天下第一山”之称。在汉族传统文化中,泰山一直有“五岳独尊”的美誉。自秦始皇封禅泰山后,历朝历代帝王不断在泰山封禅和祭祀,并且在泰山上下建庙塑神,刻石题字。

整体感知

朗读诗歌,注意节奏,读准字音,读出感情。

岱宗/夫如何?齐鲁/青未了。

造化/钟神秀,阴阳/割昏晓。

荡胸/生曾云,决眦/入归鸟。

会当/凌绝顶,一览/众山小。

再读诗歌,结合注释理解内容。

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

指泰山。

泰山横跨齐鲁,青色的峰峦连绵不断。

泰山到底如何雄伟? 横跨齐鲁,青色的峰峦连绵不断。

造化钟神秀,

阴阳割昏晓。

大自然将神奇和秀丽集中于泰山,山的南北两面,一面明亮一面昏暗,截然不同。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

层云生起,使心胸震荡,

张大眼睛远望飞鸟归林。

看峰峦层云迭起,胸中一阵阵荡涤波涛,张大眼睛目送那渐入山林的点点归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

终当,终要。

登上泰山的顶峰。

定要登上泰山顶峰,俯瞰群山,豪情满怀。

这首诗分别是从什么角度写看泰山的?

细读感悟

岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

远望

近望

细望

远望

首联用问答的形式,写远望所见。借齐鲁两地来烘托泰山那拔地而起、参天耸立的形象。

“岱宗夫如何?齐鲁青未了。”

颔联是近望所见,上句写泰山的秀美,下句写泰山的高大。

“造化钟神秀,

阴阳割昏晓。”

前句虚写

后句实写

“钟”将大自然写得有情,写出了泰山神奇秀丽的景色。

“割”字用得极好,泰山就像一把硕大无比的刀一样,切断了那照临下土的阳光,分出了山南向阳明亮,山北背阴晦暗的两个世界,有力地突出了泰山遮天蔽日的高大形象。

这一联写凝望之景。“归鸟”是投林还巢的鸟,可知时已薄暮,诗人还在望。不言而喻,其中蕴藏着诗人对祖国河山的热爱之情。

“荡胸生曾云,决眦入归鸟。”

从这两句富有启发性和象征意义的诗中,可以看到诗人不怕困难、敢于攀登绝顶、俯视一切的雄心和气概。

“会当凌绝顶,一览众山小。”

①读这首诗,在领略泰山高远幽深、神奇秀丽的同时,也仿佛看到了诗人那卓然独立的形象;

写法探究

意境深远,形象鲜明。

②特别是读到它的末联,更使人浮想联翩,仿佛跟诗人一道神游于泰山的绝顶之上,进一步感受到泰山俯瞰群山的气概,对诗人青年时代兼济天下的远大抱负也就洞若观火了。正因为有如此深远的意境,这首诗历来被誉为咏泰山的绝唱。

这首诗通过描写泰山神奇秀丽、雄伟高大的形象,表现了诗人不怕困难,敢于攀登绝顶,俯视一切的雄心和气概。

课堂小结

望岳

板书设计

写景

抒情

远望——巍峨高大

近望——神奇秀丽

凝望——心胸坦荡

愿望——勇攀绝顶

不怕困难

勇攀高峰

俯视一切

游山西村

R·七年级语文下册

【陆游】(1125—1210年),字务观,号放翁,汉族,越州山阴(今绍兴)人,南宋文学家、史学家、爱国诗人。

【代表作】《示儿》《游山西村》等。

走近作者

陆游一生笔耕不辍,诗词文俱有很高成就,其诗语言平易晓畅、章法整饬谨严,兼具李白的雄奇奔放与杜甫的沉郁悲凉,尤以饱含爱国热情对后世影响深远。陆游亦有史才,他的《南唐书》,“简核有法”,史评色彩鲜明,具有很高的史料价值。

写作背景

此诗作于宋孝宗乾道三年(1167)初春,在此之前,陆游曾任隆兴府通判,因为极力支持张浚北伐,被投降派劾以“交结台谏,鼓唱是非,力说张浚用兵”的罪名,罢官闲居,住在山阴(今浙江绍兴)镜湖的三山乡。

诗人心中当然愤愤不平,相比诈伪的官场而言,家乡纯朴的生活自然会让诗人产生无限的欣慰之情,诗题中“山西村”,指三山乡西边的村落。诗中记叙了当地的风俗,饶有兴味。

整体感知

朗读诗歌,注意节奏,读准字音,读出感情。

莫笑/农家/腊酒浑,丰年/留客/足鸡豚。

山重/水复/疑无路,柳暗/花明/又一村。

箫鼓/追随/春社近,衣冠/简朴/古风存。

从今/若许/闲乘月,拄杖/无时/夜叩门。

再读诗歌,结合注释理解课文大意。

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

腊月所酿的酒,称为“腊酒”。

指菜肴丰足。

大意:不要笑农家腊月里酿的酒浊又浑,在丰收年景里待客菜肴非常丰繁。

山峦重叠水流曲折正担心无路可走,柳绿花艳忽然眼前又出现一个山村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

将近社日,村里忙着迎神赛会,一路上迎神的箫鼓声随处可闻。

趁着月明来闲游。

没有固定的时间,即随时。

大意:

吹着箫打起鼓春社的日子已经接近,村民们衣冠简朴古代风气仍然保存。

今后如果还能乘大好月色出外闲游,我一定拄着拐杖随时来敲你的家门。

写自己游村突然来到农家,主人盛情留客,渲染出农家丰收后的欢乐气氛,为下面的出游、写景、抒情做了有力的铺垫。

“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。”

细读感悟

首联渲染出丰收之年农村一片宁静,欢跃的情景。这两句是说农家酒味虽薄,而待客情意却十分深厚。

“足”字表达了农家款客尽其所有的盛情;“莫笑”二字,道出了诗人对农村淳朴民风的赞赏。

写山西村山环水绕,柳暗花明,一派花团锦簇的景象,用来说明困境中仍然蕴涵着希望。

“山重水复疑无路,

柳暗花明又一村。”

颔联写山间水畔的景色,写景中富含哲理,千百年来广泛被人引用。这里描写的是诗人置身山阴道上,信步而行,疑若无路,忽而又开朗的情景。不仅反映了诗人对前途所抱的希望,也道出了世间事物消长变化的哲理,体现了宋诗特有的理趣。

《唐宋诗醇》评这二句说:“有如弹丸脱手,不独善写难状之景。”这个评价是有见地的。这一联不仅写得极其自然,而且用语浅近,含意丰富;仿佛信手拈来,然而出人意表。所以千百年来一直赢得人们的普遍喜爱,如今已成为广泛流传的成语。

当人们吟诵这两句诗时,不单是欣赏这难以言状的美妙的山村自然风光,而是从中领悟到它所蕴含的哲理思想的启示——只要人们正视现实,面对重重艰难险阻,不退缩,不畏惧,勇于开拓,发奋前进,那么,前方将是一个充满光明与希望的崭新境界。

诗篇不仅反映了农民渴望丰年的心愿,也表达了诗人喜爱农村生活的真挚感情。

“箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。”

写景

抒情

村外之景

村内之情

颈联展开了一幅春光明媚的山水图,描摹了南宋初年的农村风俗画卷。读者不难体味出诗人所要表达的热爱传统文化的深情,显示了他对吾土吾民的热爱。

这是全诗的总结,也是漫游山村心情的表述,点明了游村的诗题,而“夜扣门”与首句“农家”摇相呼应,不仅画面完整,而且更耐人寻味。

“从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。”

尾联写诗人的愿望。诗人盼望着以后能够有时间趁月夜出游,随时拄着手杖敲门拜访,恋恋不舍之情益于言表。一个热爱农村,与农民亲密无间的诗人形象跃然纸上。

立意新巧,自然成趣。

写法探究

(1)这首抒写江南农村日常生活的诗篇,题材比较普通,不同的是立意新巧,运用白描手法,不用辞藻涂抹,而自然成趣。诗人紧扣诗题“游”字,但又不具体描写游村的过程,而是剪取游村的片段见闻,通过每联一个层次的刻画来体现。

(2)首写诗人出游到农家,次写村外之景物,复写村中之情事,末写频来夜游。所写虽各有侧重,但以游村贯穿,并把秀丽的山村自然风光与纯朴的村民习俗和谐地统一在完整的画面上,构成了优美的意境和恬淡、隽永的格调。这可以说是继承了孟浩然诗歌“平淡有思致”的特色而又向前发展了。

这首诗生动地描绘出一幅色彩明丽的农村风光图,表达了诗人沉醉于纯朴的农村生活及对田园生活的喜爱和恋恋不舍的情感。

课堂小结

游山西村

板书设计

喜庆欢悦

民风纯朴

农家——丰衣足食

村外——景色优美

村内——民风古朴

希望——随时做客

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读