中考阅读复习·说明文(一)——基本概念

文档属性

| 名称 | 中考阅读复习·说明文(一)——基本概念 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 689.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-12-18 13:03:11 | ||

图片预览

文档简介

课件28张PPT。 基 本 概 念说明文阅读复习(一)近几年考点与形式1、把握说明对象,分析其特征;

2、准确理解说明内容及加以运用的能力。

3、信息的提取与概括能力。

4、说明方法的辨别及作用分析。

5、准确理解语言和品味说明语言的特点。说明文常见题型1、说明对象及特征

2、说明顺序的判断

3、常见说明方法的辨别及作用

4、理解体会说明语言的准确。

5、说明文的结构

6、综合素质考察 说明文是以说明为主要表达方式的一种文章体裁,它通过客观地解说事物的形貌、构造、性质、特征、范围、类别、来源、成因、关系、功用等,来阐明事物的内容和形式、本质和规律,使人获得有关知识。 一、什么是说明文?二、说明文的类型说明文事物性说明文

——说明事物的是事物说明文事理性说明文

——解说事理的是事理说明文 被说明的事物或被解说的事理就是说明对象。 三、什么是说明对象? 明确说明对象,主要从两个方面着眼:一是看文章说明什么事物或事理;二是看文章说明这一事物的哪个方面,我们既可从标题入手,也可从材料中归纳。 例如:《苏州园林》是事物说明文,说明对象是:苏州园林。 说明事物,要说明事物的特征。

所谓特征,就是事物相互区别的标志,是某一事物所具有而别的事物不具有的特点。 把握说明对象的特征 例如:《死海不死》主要说明了死海咸度高的特征,死海水中的各种盐类加在一起,占海水的23%-25%(这和一般的淡水湖不同)。 再如:《苏州园林》,文章主要写苏州园林是各地园林的标本,它独具的特点就是:“务必使游览者无论站在哪个点上,眼前总是一幅完美的图画。”全文从亭台轩榭的布局,花草树木的映衬,门窗雕刻的图案等方面进行介绍,使读者能了解苏州园林区别于其它各处园林的鲜明特征。怎样把握说明对象的特点? A、 抓题目:《活板》:活。

B、 找中心句:《松鼠》:松鼠是一种漂亮的小动物,驯良,乖巧,很讨人喜欢。

C、 挑关键词句:《国宝——大熊猫》:珍稀动物,体态可爱,数量稀少。 例如:指出《核舟记》、《活板》、《宇宙里有些什么》的说明对象及其特点。 A、《活板》:

活板印刷:活。 B、《核舟记》:

核舟:体积小、雕刻内容多、技艺巧 C、《宇宙里有些什么》:

宇宙:物质的、无穷无尽的、运动发展的 说明文对象及特征的答题技法: ?

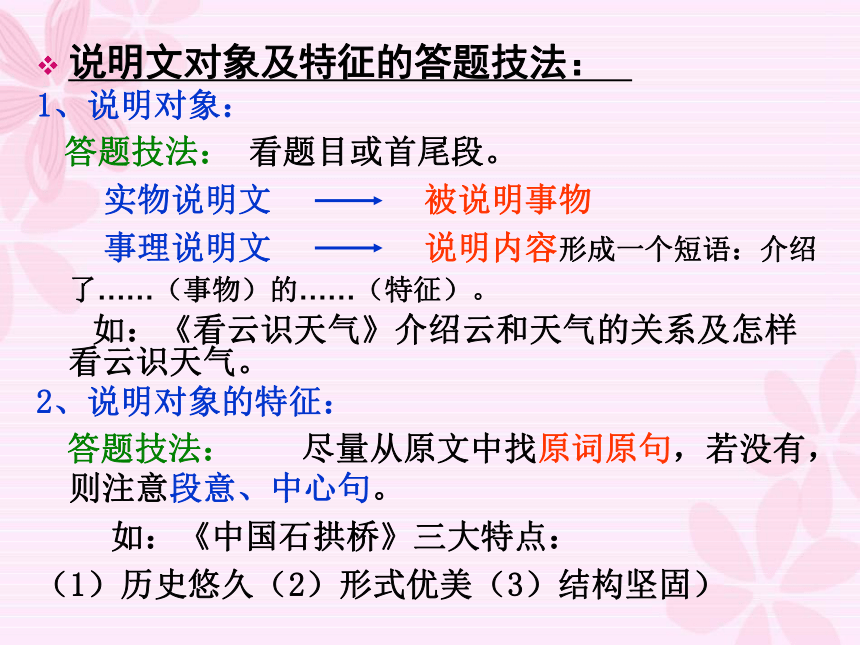

1、说明对象: ??

答题技法: 看题目或首尾段。

实物说明文 被说明事物

事理说明文 说明内容形成一个短语:介绍了……(事物)的……(特征)。 ??

如:《看云识天气》介绍云和天气的关系及怎样看云识天气。?

2、说明对象的特征: ??

答题技法: ?? 尽量从原文中找原词原句,若没有, 则注意段意、中心句。 ??

如:《中国石拱桥》三大特点:

(1)历史悠久(2)形式优美(3)结构坚固) ?? 四、怎样指出文段或文章的说明中心(主要内容)? 如:《宇宙里有些什么》第12—17段的主要内容:说明宇宙是无穷无尽的。

方法:

说明中心=说明对象(宇宙)+特征(无穷无尽)

注意:如果一段说明文将说明对象分成几个部分分别说明或列点说明某一对象的特征,概括时不可以以偏概全。 五、说明顺序 1.时间顺序:即以事物发生、发展的时间先后来安排说明顺序,从而写出事物的发展变化情况。这种顺序一般用于人物的生平介绍、科学观察记录,说明事物或事理发生、发展或制作过程一类的说明文。

2.空间顺序:即按照事物的空间存在形式,或从外到内,或从上到下,或从前到后,或由远及近依次进行说明。这种说明顺序,一般用于说明事物的形状、构造特征。

3.逻辑顺序:即按照事物或事理的内部联系及人们认识事物的过程来安排说明顺序。事物的内部联系包括因果关系、层递关系、主次关系、总分关系、并列关系等;认识事物或事理的过程则指由浅人深、由具体到抽象等。☆空间顺序:近→远、前→后、左→右、南→北、

低→高……

(表方位、立足点、行踪变化等词语)

原因→结果

☆逻辑顺序 概括→具体 现象→本质

主要→次要 一般→特殊

整体→局部 因→果 ……

☆时间顺序: 年代:古→今;

↑ 季节:春→夏→秋→冬; ……

(程序顺序:先后安排,如“不倒翁的制作过程”、“蚕茧到成虫的过程”等) 理清说明顺序 举例分析:

1、旅人桥(282年)→赵州桥(605年) →卢沟桥(1189年) →长虹大桥(1961年)2、(中国)石拱桥→赵州桥、卢沟桥3、光辉成就→首先—其次—再其次4、船头坐三人→东坡(中) —鲁直(左) —佛印(右)(时间顺序)逻辑顺序 (一般 → 个别)逻辑顺序 (结果→原因;主要—次要)空间顺序(概括→ 具体)举例分析: 5、右边、往上、眼前、左右两边、左边、外面、屋顶上…… ;往……走去、出了、来到、一进去、出了、路过、从……爬上去,走近、从……(空间顺序)举例子列数据作比较打比方列图表下定义作诠释分类别摹状貌常见说明方法(口诀)

列(数字)、举(例子)、下(定义) ,

分(类别)、作(比较)、打(比方) ,

摹(状貌)、(作)诠(释)、画(图表) 。 六、说明方法 1.举例子:为了说明事物的情况或事理有时光从道理上讲,人们不太理解,这就需要举些既通俗易懂又有代表性的例子来加以说明。

如:《中国石拱桥》把古代的赵州桥和卢沟桥作为具有代表性的例子,对我国建设石拱桥历史的悠久、成就的杰出作了说明。

2.分类别:要说明事物的特征或事理,从单方面往往不容易说清楚,可以根据形状、性质、成因、功能等方面的异同,把事物或事理按一定的标准分成若干类,然后依照类别,逐一加以说明。

如《向沙漠进军》一文将沙漠进攻的方式分成“游击战”和“阵地战”两类。? 说 明 方 法 3.列数据:数字是从数量上说明事物特征或事理的最精确、最科学、最又说服力的依据。

如《死海不死》一文用大量的数字说明死海之所以浮力大的原因,非常清晰。

4.作比较:为了把事物或事理说得通俗易懂,有时可以从人们已有的感性知识出发,利用人们生活中熟悉的事物或事理作比较,从而唤起读者的想象,获得一个深刻的印象。

如《人类的语言》一文将鹦鹉、猩猩的“语言”与“人类的语言”作比较,得出“只有人类才有真正的语言”的结论。 说 明 方 法说 明 方 法 5.下定义:为了突出事物或事理的主要内容或主要问题,常常用简明扼要的语言给事物下定义。这是说明事物特征或事理、揭示事物或事理的本质的一种方法。

如《统筹方法》一文,开头就给“统筹方法”下了定义:“统筹方法,是一种安排工作进程的数学方法”。

6.作诠释:这是对事物进行解释的一种说明方法。

如《死海不死》一文"这大概就是“死海”得名的原因吧。"用的便是作诠释的说明方法,这里的“死”指的是鱼虾草木的死,因为死诲咸度很高,生物不能生长,所以叫“死海”,这就部分地揭示了死海的特征。 说 明 方 法 7.打比方:打比方就是修辞方法中的比喻。在说明文中运用打比方的方法,可以使人们不了解的事物或抽象的事理变得具体、生动、形象。

如《中国石拱桥》中“石拱桥的桥洞成弧形,就像虹”,让读者更形象、更清晰地了解了石拱桥的特点。

8.画图表:有些事物的关系抽象而复杂,仅用文字说明还不能使读者明白,这就需要附上示意图,或按比例精确绘制图,如产品设计图、军事行动路线图等。有时,被说明的事物项目较多,也可制定统计表,将有关数字分别填入表中,使人看了一目了然。

9.摹状貌:就是通过具体的描写揭示事物的特征,有助于把被说明的对象说得更具体、生动。

如《中国石拱桥》中“这些石刻的狮子,有的母子相抱,有的交头接耳,有的像倾听水声,千态万状,惟妙惟肖”。这样的说明显得十分生动、活泼。 说明文常用的结构模式有两种。 ???? 1.总分式:包括“总--分、分--总、总--分--总等,事物说明文多用总分式,其“分”的部分又常按并列方式安排。 2.递进式:事理说明文多用递进式结构,一层一层地剖析事理。 七、说明文的结构八、说明文的语言:说明文语言特点:准确、严密、简明

典型试题:

限制性词语可否删除及其作用。

如:更、大约、估计、常常、估计、大约、也许等体现了说明文语言的准确、严密、科学的特点。

表程度:比较、几乎、相当……

表估计:大约、可能、左右、可算……

表时间:当时……对象、特征、内容结构、顺序说明方法及作用说明文语言 九.准确把握说明文中的关键词句,分析它们在文中的作用。 把握关键词句可从三个方面考虑:①抓住中心句;②分析过渡句;③认清指代成分。

1.中心句以首括居多。分析中心句,有利于把握文章(语段)的主要内容。

2.过渡句在文章结构上起承上启下的作用,同时也是上下文内容衔接的标志。分析过渡句,有利于把握文章内容的层次和重点.★、段意概括: ??

句式:说明了……介绍了…… ?? 方法:①找中心句;②结合本段说明特征概括,摘要联合,结合标点(尤其注意分号),认真提炼。 ??

★、“这样”的指代义:指代上文距其最近的一句或几句内容。 ??

★、段落语句顺序: 为什么不能调换段落顺序? ??

不能调换:原文采用由……到……的顺序介绍事物,调换后不合逻辑。 ??十、开放性试题

抓住要求,紧扣主题。

举例:

1、标题写法

--语言简洁、使用修辞、内容健康

2、结合原文内容,设想做法或作用

3、抒写个人的感受或看法文学性标题的作用 描述性、抒情性语言常用修辞方

法提示:

1、分析语言修辞特点

2、说明作用:

A、吸引读者引起思考

B、引出全文内容这节课,我们学到了什么?一、中考说明文考察的能力及题型 二、各类题型的解题方法

1.找说明对象及其特征、

2.概括文章主要内容

3.辨析说明方法,分析作用

4.揣摩语言

5.开放性试题

再 见

2、准确理解说明内容及加以运用的能力。

3、信息的提取与概括能力。

4、说明方法的辨别及作用分析。

5、准确理解语言和品味说明语言的特点。说明文常见题型1、说明对象及特征

2、说明顺序的判断

3、常见说明方法的辨别及作用

4、理解体会说明语言的准确。

5、说明文的结构

6、综合素质考察 说明文是以说明为主要表达方式的一种文章体裁,它通过客观地解说事物的形貌、构造、性质、特征、范围、类别、来源、成因、关系、功用等,来阐明事物的内容和形式、本质和规律,使人获得有关知识。 一、什么是说明文?二、说明文的类型说明文事物性说明文

——说明事物的是事物说明文事理性说明文

——解说事理的是事理说明文 被说明的事物或被解说的事理就是说明对象。 三、什么是说明对象? 明确说明对象,主要从两个方面着眼:一是看文章说明什么事物或事理;二是看文章说明这一事物的哪个方面,我们既可从标题入手,也可从材料中归纳。 例如:《苏州园林》是事物说明文,说明对象是:苏州园林。 说明事物,要说明事物的特征。

所谓特征,就是事物相互区别的标志,是某一事物所具有而别的事物不具有的特点。 把握说明对象的特征 例如:《死海不死》主要说明了死海咸度高的特征,死海水中的各种盐类加在一起,占海水的23%-25%(这和一般的淡水湖不同)。 再如:《苏州园林》,文章主要写苏州园林是各地园林的标本,它独具的特点就是:“务必使游览者无论站在哪个点上,眼前总是一幅完美的图画。”全文从亭台轩榭的布局,花草树木的映衬,门窗雕刻的图案等方面进行介绍,使读者能了解苏州园林区别于其它各处园林的鲜明特征。怎样把握说明对象的特点? A、 抓题目:《活板》:活。

B、 找中心句:《松鼠》:松鼠是一种漂亮的小动物,驯良,乖巧,很讨人喜欢。

C、 挑关键词句:《国宝——大熊猫》:珍稀动物,体态可爱,数量稀少。 例如:指出《核舟记》、《活板》、《宇宙里有些什么》的说明对象及其特点。 A、《活板》:

活板印刷:活。 B、《核舟记》:

核舟:体积小、雕刻内容多、技艺巧 C、《宇宙里有些什么》:

宇宙:物质的、无穷无尽的、运动发展的 说明文对象及特征的答题技法: ?

1、说明对象: ??

答题技法: 看题目或首尾段。

实物说明文 被说明事物

事理说明文 说明内容形成一个短语:介绍了……(事物)的……(特征)。 ??

如:《看云识天气》介绍云和天气的关系及怎样看云识天气。?

2、说明对象的特征: ??

答题技法: ?? 尽量从原文中找原词原句,若没有, 则注意段意、中心句。 ??

如:《中国石拱桥》三大特点:

(1)历史悠久(2)形式优美(3)结构坚固) ?? 四、怎样指出文段或文章的说明中心(主要内容)? 如:《宇宙里有些什么》第12—17段的主要内容:说明宇宙是无穷无尽的。

方法:

说明中心=说明对象(宇宙)+特征(无穷无尽)

注意:如果一段说明文将说明对象分成几个部分分别说明或列点说明某一对象的特征,概括时不可以以偏概全。 五、说明顺序 1.时间顺序:即以事物发生、发展的时间先后来安排说明顺序,从而写出事物的发展变化情况。这种顺序一般用于人物的生平介绍、科学观察记录,说明事物或事理发生、发展或制作过程一类的说明文。

2.空间顺序:即按照事物的空间存在形式,或从外到内,或从上到下,或从前到后,或由远及近依次进行说明。这种说明顺序,一般用于说明事物的形状、构造特征。

3.逻辑顺序:即按照事物或事理的内部联系及人们认识事物的过程来安排说明顺序。事物的内部联系包括因果关系、层递关系、主次关系、总分关系、并列关系等;认识事物或事理的过程则指由浅人深、由具体到抽象等。☆空间顺序:近→远、前→后、左→右、南→北、

低→高……

(表方位、立足点、行踪变化等词语)

原因→结果

☆逻辑顺序 概括→具体 现象→本质

主要→次要 一般→特殊

整体→局部 因→果 ……

☆时间顺序: 年代:古→今;

↑ 季节:春→夏→秋→冬; ……

(程序顺序:先后安排,如“不倒翁的制作过程”、“蚕茧到成虫的过程”等) 理清说明顺序 举例分析:

1、旅人桥(282年)→赵州桥(605年) →卢沟桥(1189年) →长虹大桥(1961年)2、(中国)石拱桥→赵州桥、卢沟桥3、光辉成就→首先—其次—再其次4、船头坐三人→东坡(中) —鲁直(左) —佛印(右)(时间顺序)逻辑顺序 (一般 → 个别)逻辑顺序 (结果→原因;主要—次要)空间顺序(概括→ 具体)举例分析: 5、右边、往上、眼前、左右两边、左边、外面、屋顶上…… ;往……走去、出了、来到、一进去、出了、路过、从……爬上去,走近、从……(空间顺序)举例子列数据作比较打比方列图表下定义作诠释分类别摹状貌常见说明方法(口诀)

列(数字)、举(例子)、下(定义) ,

分(类别)、作(比较)、打(比方) ,

摹(状貌)、(作)诠(释)、画(图表) 。 六、说明方法 1.举例子:为了说明事物的情况或事理有时光从道理上讲,人们不太理解,这就需要举些既通俗易懂又有代表性的例子来加以说明。

如:《中国石拱桥》把古代的赵州桥和卢沟桥作为具有代表性的例子,对我国建设石拱桥历史的悠久、成就的杰出作了说明。

2.分类别:要说明事物的特征或事理,从单方面往往不容易说清楚,可以根据形状、性质、成因、功能等方面的异同,把事物或事理按一定的标准分成若干类,然后依照类别,逐一加以说明。

如《向沙漠进军》一文将沙漠进攻的方式分成“游击战”和“阵地战”两类。? 说 明 方 法 3.列数据:数字是从数量上说明事物特征或事理的最精确、最科学、最又说服力的依据。

如《死海不死》一文用大量的数字说明死海之所以浮力大的原因,非常清晰。

4.作比较:为了把事物或事理说得通俗易懂,有时可以从人们已有的感性知识出发,利用人们生活中熟悉的事物或事理作比较,从而唤起读者的想象,获得一个深刻的印象。

如《人类的语言》一文将鹦鹉、猩猩的“语言”与“人类的语言”作比较,得出“只有人类才有真正的语言”的结论。 说 明 方 法说 明 方 法 5.下定义:为了突出事物或事理的主要内容或主要问题,常常用简明扼要的语言给事物下定义。这是说明事物特征或事理、揭示事物或事理的本质的一种方法。

如《统筹方法》一文,开头就给“统筹方法”下了定义:“统筹方法,是一种安排工作进程的数学方法”。

6.作诠释:这是对事物进行解释的一种说明方法。

如《死海不死》一文"这大概就是“死海”得名的原因吧。"用的便是作诠释的说明方法,这里的“死”指的是鱼虾草木的死,因为死诲咸度很高,生物不能生长,所以叫“死海”,这就部分地揭示了死海的特征。 说 明 方 法 7.打比方:打比方就是修辞方法中的比喻。在说明文中运用打比方的方法,可以使人们不了解的事物或抽象的事理变得具体、生动、形象。

如《中国石拱桥》中“石拱桥的桥洞成弧形,就像虹”,让读者更形象、更清晰地了解了石拱桥的特点。

8.画图表:有些事物的关系抽象而复杂,仅用文字说明还不能使读者明白,这就需要附上示意图,或按比例精确绘制图,如产品设计图、军事行动路线图等。有时,被说明的事物项目较多,也可制定统计表,将有关数字分别填入表中,使人看了一目了然。

9.摹状貌:就是通过具体的描写揭示事物的特征,有助于把被说明的对象说得更具体、生动。

如《中国石拱桥》中“这些石刻的狮子,有的母子相抱,有的交头接耳,有的像倾听水声,千态万状,惟妙惟肖”。这样的说明显得十分生动、活泼。 说明文常用的结构模式有两种。 ???? 1.总分式:包括“总--分、分--总、总--分--总等,事物说明文多用总分式,其“分”的部分又常按并列方式安排。 2.递进式:事理说明文多用递进式结构,一层一层地剖析事理。 七、说明文的结构八、说明文的语言:说明文语言特点:准确、严密、简明

典型试题:

限制性词语可否删除及其作用。

如:更、大约、估计、常常、估计、大约、也许等体现了说明文语言的准确、严密、科学的特点。

表程度:比较、几乎、相当……

表估计:大约、可能、左右、可算……

表时间:当时……对象、特征、内容结构、顺序说明方法及作用说明文语言 九.准确把握说明文中的关键词句,分析它们在文中的作用。 把握关键词句可从三个方面考虑:①抓住中心句;②分析过渡句;③认清指代成分。

1.中心句以首括居多。分析中心句,有利于把握文章(语段)的主要内容。

2.过渡句在文章结构上起承上启下的作用,同时也是上下文内容衔接的标志。分析过渡句,有利于把握文章内容的层次和重点.★、段意概括: ??

句式:说明了……介绍了…… ?? 方法:①找中心句;②结合本段说明特征概括,摘要联合,结合标点(尤其注意分号),认真提炼。 ??

★、“这样”的指代义:指代上文距其最近的一句或几句内容。 ??

★、段落语句顺序: 为什么不能调换段落顺序? ??

不能调换:原文采用由……到……的顺序介绍事物,调换后不合逻辑。 ??十、开放性试题

抓住要求,紧扣主题。

举例:

1、标题写法

--语言简洁、使用修辞、内容健康

2、结合原文内容,设想做法或作用

3、抒写个人的感受或看法文学性标题的作用 描述性、抒情性语言常用修辞方

法提示:

1、分析语言修辞特点

2、说明作用:

A、吸引读者引起思考

B、引出全文内容这节课,我们学到了什么?一、中考说明文考察的能力及题型 二、各类题型的解题方法

1.找说明对象及其特征、

2.概括文章主要内容

3.辨析说明方法,分析作用

4.揣摩语言

5.开放性试题

再 见