22记承天寺夜游课件

图片预览

文档简介

课件18张PPT。 教学目标1.多角度多层次理解文章的中心。

2.培养学生乐观旷达的人生观、健全的人格以及笑对人生的积极心态。

苏轼小资料:苏轼,字子瞻,号东坡居士,“唐宋八大家”之一。北宋著名的文学家,工诗擅词,散文汪洋恣肆,有“雄视百代”的称誉。神宗时,因反对王安石创行的新法,而招致政敌的弹劾,横加“讪谤朝政”的罪名,苏轼因此下狱,这就是历史上著名的“乌台诗案”。写作背景 元丰二年七月,御史李定等摘出苏轼有关新法的诗句,说他以诗讪shàn谤,八月,将他逮捕入狱,这就是有名的『乌台诗案』。

经过长时间的审问折磨,差一点丢了脑袋。由于范镇、张方平等的营救,案件惊动两宫,十二月作者获释出狱,被贬谪到黄州任团练副使,但不得『签书公事』,也就是说做着有职无权的闲官。

记承天寺夜游

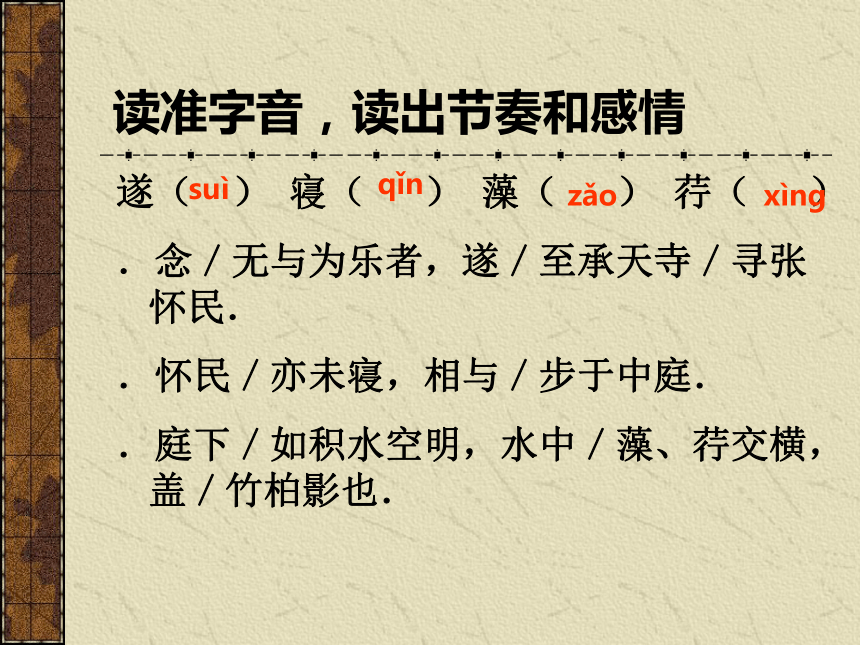

苏轼 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。 何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。 读准字音,读出节奏和感情遂( )??寝( )??藻( )??荇( )

.念/无与为乐者,遂/至承天寺/寻张怀民.

.怀民/亦未寝,相与/步于中庭.

.庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影也.

suìqǐnzǎoxìng考考你 户欣然念遂盖寝空明 门高兴的样子想到考虑于是 就睡觉澄澈明净原来是耳罢了念无与为乐者想到没有可以交谈取乐的人庭下如积水空明庭院中(的月光)像积水一样清澈透明 水中藻、荇交横,盖竹柏影也水中水藻,荇菜纵横交错,原来是那绿竹和翠柏的影子。 但少闲人如吾两人者耳只不过缺少像我们这样清闲的人罢了合作学习,读懂文本1 作者夜游的地点在哪儿?同游者是谁?

2 作者为什么会夜游?

又为什么到承天寺去?

3 所见夜景如何?(用原文回答 ) ( )

你能用自己的话描绘一下吗?

承天寺 张怀民月色入户念无以为乐者“积水空明”用比喻手法写出月光的清澈透明,用“藻、荇交横”写竹柏之影参差,错杂。作者以凝练的笔墨,点染出一个空明清澈、疏影摇曳、似真似幻的境界夜游过程中,作者的心情有怎样的变化?作者当时的处境怎样?“欣然”

“念无与为乐者” “遂”、“寻”

“怀民亦未寝”

“相与步于中庭”

当时处境:

有点遗憾不假思索中有点激动心有灵犀的喜悦欣喜之情安静闲适被贬悲凉 落寞4 作者抒发的感慨是哪 一句?包含了作者怎样的思想感情?( )

5 文中的“闲人”如何理解?

贬谪的悲凉、落寞,赏月的欣喜,漫步的悠闲,自我排遣的达观。 使我们看到了作者潇洒人生,达观处世的态度。5 文中的“闲人”如何理解? “闲人”即清闲的人,这里并非是指无聊、无所事事的人,而是包含着复杂的意味。

首先,“闲人”指具有闲情逸致的人。作者与张怀民欣赏月夜景致时感慨到“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。”表面上是自嘲地说自己和张怀民是清闲的人,闲来无事才出来 赏月的,实际上却为自己的行为而自豪——月夜处处都 有,却只有情趣高雅的人才能够欣赏它。

其次,“闲人”包含了作者郁郁不得志的悲凉心境,作者在政治上有远大的抱负,但是被一贬再贬,流落黄州,在内心深处,他又何尝愿做一个“闲人”呢?赏月“闲人”的自得只不过是被贬“闲人”的自慰罢了。找出文中抒情议论的语句,领悟文章主旨。 何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

只要放宽心态,美景无处不在。我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

床前明月光,疑是地上霜。 李白

明月松间照,清泉石上流。 王维

星垂平野阔,月涌大江流。 杜甫

野旷天低树,江清月近人。 孟浩然诗中的“月”苏轼的《水调歌头》名句人生态度:人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

——积极乐观和苏轼面对面面对苏轼,你想和他说点什么?

人,诗意地栖居在大地上。再见

2.培养学生乐观旷达的人生观、健全的人格以及笑对人生的积极心态。

苏轼小资料:苏轼,字子瞻,号东坡居士,“唐宋八大家”之一。北宋著名的文学家,工诗擅词,散文汪洋恣肆,有“雄视百代”的称誉。神宗时,因反对王安石创行的新法,而招致政敌的弹劾,横加“讪谤朝政”的罪名,苏轼因此下狱,这就是历史上著名的“乌台诗案”。写作背景 元丰二年七月,御史李定等摘出苏轼有关新法的诗句,说他以诗讪shàn谤,八月,将他逮捕入狱,这就是有名的『乌台诗案』。

经过长时间的审问折磨,差一点丢了脑袋。由于范镇、张方平等的营救,案件惊动两宫,十二月作者获释出狱,被贬谪到黄州任团练副使,但不得『签书公事』,也就是说做着有职无权的闲官。

记承天寺夜游

苏轼 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。 何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。 读准字音,读出节奏和感情遂( )??寝( )??藻( )??荇( )

.念/无与为乐者,遂/至承天寺/寻张怀民.

.怀民/亦未寝,相与/步于中庭.

.庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影也.

suìqǐnzǎoxìng考考你 户欣然念遂盖寝空明 门高兴的样子想到考虑于是 就睡觉澄澈明净原来是耳罢了念无与为乐者想到没有可以交谈取乐的人庭下如积水空明庭院中(的月光)像积水一样清澈透明 水中藻、荇交横,盖竹柏影也水中水藻,荇菜纵横交错,原来是那绿竹和翠柏的影子。 但少闲人如吾两人者耳只不过缺少像我们这样清闲的人罢了合作学习,读懂文本1 作者夜游的地点在哪儿?同游者是谁?

2 作者为什么会夜游?

又为什么到承天寺去?

3 所见夜景如何?(用原文回答 ) ( )

你能用自己的话描绘一下吗?

承天寺 张怀民月色入户念无以为乐者“积水空明”用比喻手法写出月光的清澈透明,用“藻、荇交横”写竹柏之影参差,错杂。作者以凝练的笔墨,点染出一个空明清澈、疏影摇曳、似真似幻的境界夜游过程中,作者的心情有怎样的变化?作者当时的处境怎样?“欣然”

“念无与为乐者” “遂”、“寻”

“怀民亦未寝”

“相与步于中庭”

当时处境:

有点遗憾不假思索中有点激动心有灵犀的喜悦欣喜之情安静闲适被贬悲凉 落寞4 作者抒发的感慨是哪 一句?包含了作者怎样的思想感情?( )

5 文中的“闲人”如何理解?

贬谪的悲凉、落寞,赏月的欣喜,漫步的悠闲,自我排遣的达观。 使我们看到了作者潇洒人生,达观处世的态度。5 文中的“闲人”如何理解? “闲人”即清闲的人,这里并非是指无聊、无所事事的人,而是包含着复杂的意味。

首先,“闲人”指具有闲情逸致的人。作者与张怀民欣赏月夜景致时感慨到“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。”表面上是自嘲地说自己和张怀民是清闲的人,闲来无事才出来 赏月的,实际上却为自己的行为而自豪——月夜处处都 有,却只有情趣高雅的人才能够欣赏它。

其次,“闲人”包含了作者郁郁不得志的悲凉心境,作者在政治上有远大的抱负,但是被一贬再贬,流落黄州,在内心深处,他又何尝愿做一个“闲人”呢?赏月“闲人”的自得只不过是被贬“闲人”的自慰罢了。找出文中抒情议论的语句,领悟文章主旨。 何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

只要放宽心态,美景无处不在。我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

床前明月光,疑是地上霜。 李白

明月松间照,清泉石上流。 王维

星垂平野阔,月涌大江流。 杜甫

野旷天低树,江清月近人。 孟浩然诗中的“月”苏轼的《水调歌头》名句人生态度:人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

——积极乐观和苏轼面对面面对苏轼,你想和他说点什么?

人,诗意地栖居在大地上。再见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》