4.3原子的核式结构模型 同步训练(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 4.3原子的核式结构模型 同步训练(word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 344.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-03-03 17:14:43 | ||

图片预览

文档简介

4.3原子的核式结构模型

一、选择题(共14题)

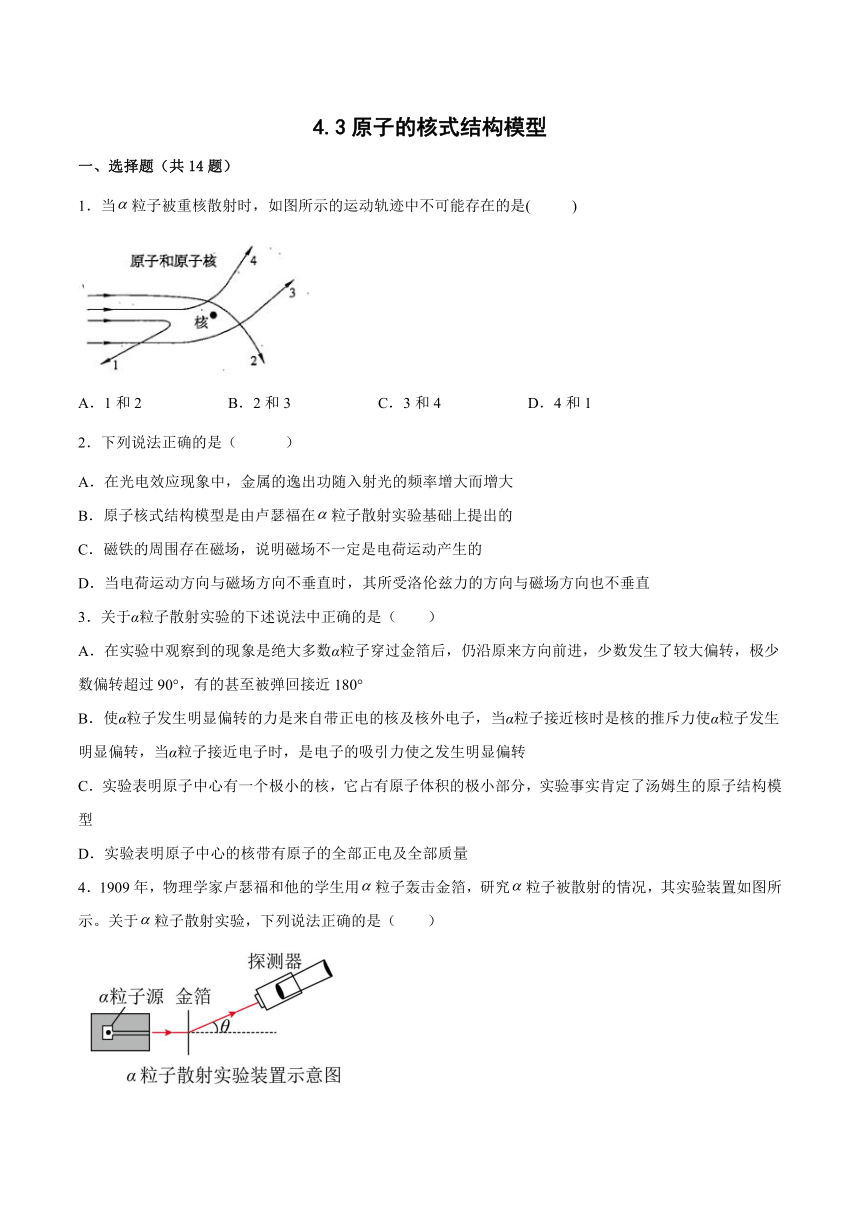

1.当粒子被重核散射时,如图所示的运动轨迹中不可能存在的是( )

A.1和2 B.2和3 C.3和4 D.4和1

2.下列说法正确的是( )

A.在光电效应现象中,金属的逸出功随入射光的频率增大而增大

B.原子核式结构模型是由卢瑟福在粒子散射实验基础上提出的

C.磁铁的周围存在磁场,说明磁场不一定是电荷运动产生的

D.当电荷运动方向与磁场方向不垂直时,其所受洛伦兹力的方向与磁场方向也不垂直

3.关于α粒子散射实验的下述说法中正确的是( )

A.在实验中观察到的现象是绝大多数α粒子穿过金箔后,仍沿原来方向前进,少数发生了较大偏转,极少数偏转超过90°,有的甚至被弹回接近180°

B.使α粒子发生明显偏转的力是来自带正电的核及核外电子,当α粒子接近核时是核的推斥力使α粒子发生明显偏转,当α粒子接近电子时,是电子的吸引力使之发生明显偏转

C.实验表明原子中心有一个极小的核,它占有原子体积的极小部分,实验事实肯定了汤姆生的原子结构模型

D.实验表明原子中心的核带有原子的全部正电及全部质量

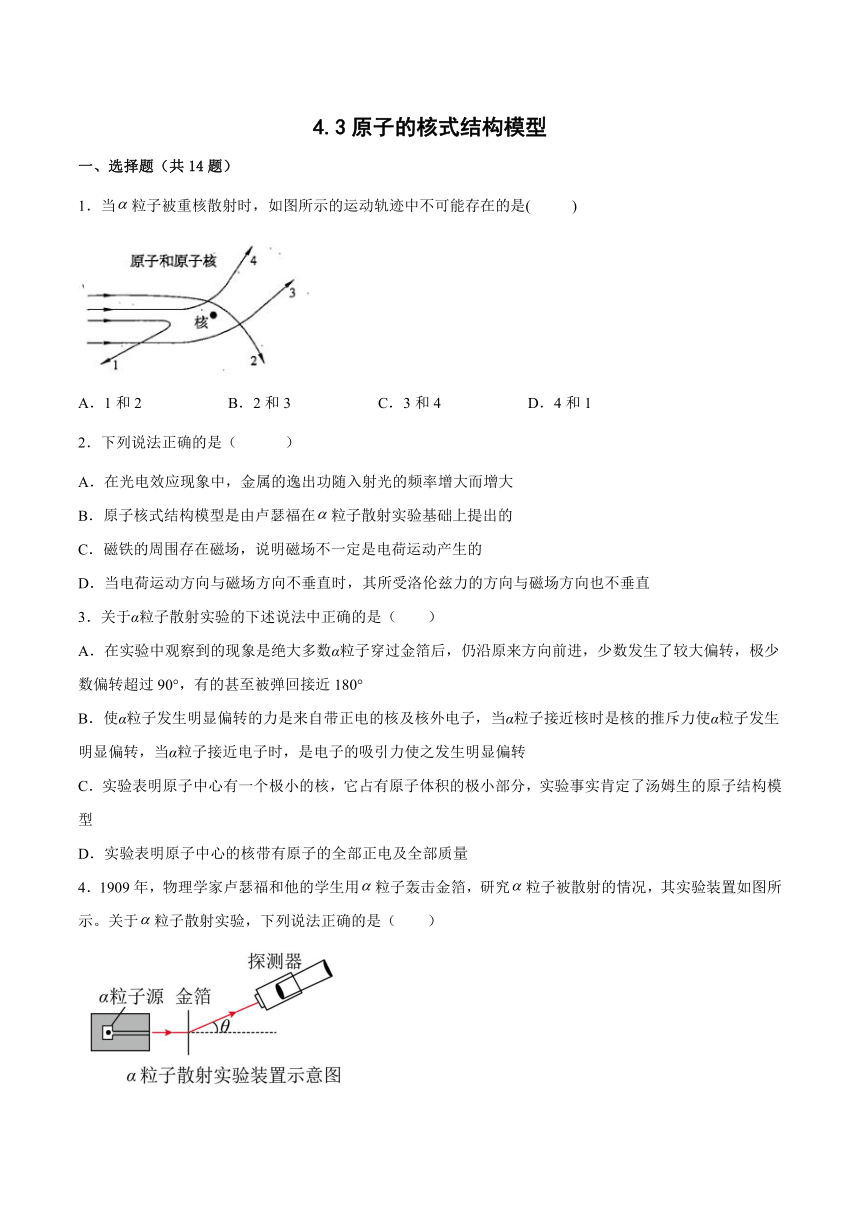

4.1909年,物理学家卢瑟福和他的学生用粒子轰击金箔,研究粒子被散射的情况,其实验装置如图所示。关于粒子散射实验,下列说法正确的是( )

A.大部分粒子发生了大角度的偏转

B.粒子大角度散射是由于它跟电子发生了碰撞

C.粒子散射实验说明原子中有一个带正电的核几乎占有原子的全部质量

D.粒子散射实验证明了汤姆孙的枣糕模型是正确的

5.α粒子散射实验说明了( )

A.原子具有核式结构 B.原子内存在着带负电的电子

C.原子核由质子和中子组成 D.正电荷均匀分布在整个原子内

6.下列叙述中符合物理学史的有:( )

A.汤姆孙通过研究阴极射线实验,发现了电子和质子的存在

B.卢瑟福通过对粒子散射实验现象的分析,证实了原子是可以再分的

C.爱因斯坦最早认识到了能量子的意义,提出光子说,并成功地解释了光电效应现象

D.玻尔提出的原子模型,彻底否定了卢瑟福的原子核式结构学说

7.在卢瑟福进行的α粒子散射实验中,少数α粒子发生大角度偏转的原因是( )

A.正电荷在原子中是均匀分布的

B.原子的正电荷以及绝大部分质量都集中在一个很小的核上

C.原子中存在带负电的电子

D.原子核中有中子存在

8.下列说法正确的是

A.位移是矢量,位移的方向就是质点运动的方向

B.伽利略发现了行星运动定律

C.氢原子光谱的发现揭示原子具有核式结构

D.当两个带电体的形状对它们之间相互作用力的影响可以忽略时,这两个带电体就可以看作点电荷

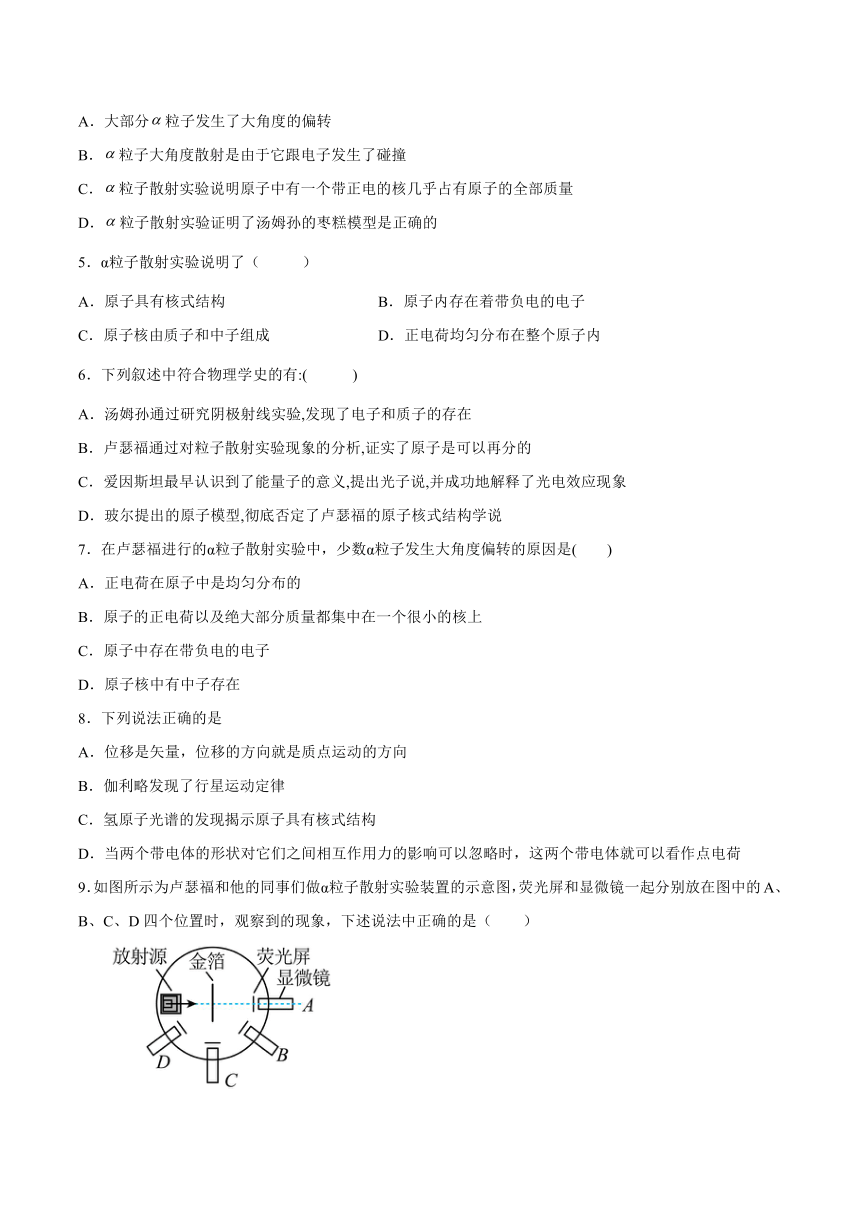

9.如图所示为卢瑟福和他的同事们做α粒子散射实验装置的示意图,荧光屏和显微镜一起分别放在图中的A、B、C、D四个位置时,观察到的现象,下述说法中正确的是( )

A.放在A位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最少

B.放在B位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多

C.放在C位置时,屏上仍能观察一些闪光,但次数极少

D.放在D位置时,屏上观察不到闪光

10.关于α粒子散射实验及核式结构模型,下列说法正确的是

A.从α粒子源到荧光屏处于真空环境中

B.绝大多数α粒子穿过金箔后发生大角度偏转

C.α粒子接近金原子核时,受到很强的吸引力才可能发生大角度偏转

D.α粒散射实验否定了核式结构模型

11.如图所示为卢瑟福和他的同事们做α粒子散射实验装置的示意图,荧光屏和显微镜一起分别放在图中的A、B、C、D四个位置时,观察到的现象,下述说法中正确的是

A.放在A位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多

B.放在B位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多

C.放在C位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多

D.放在D位置时,屏上观察不到闪光

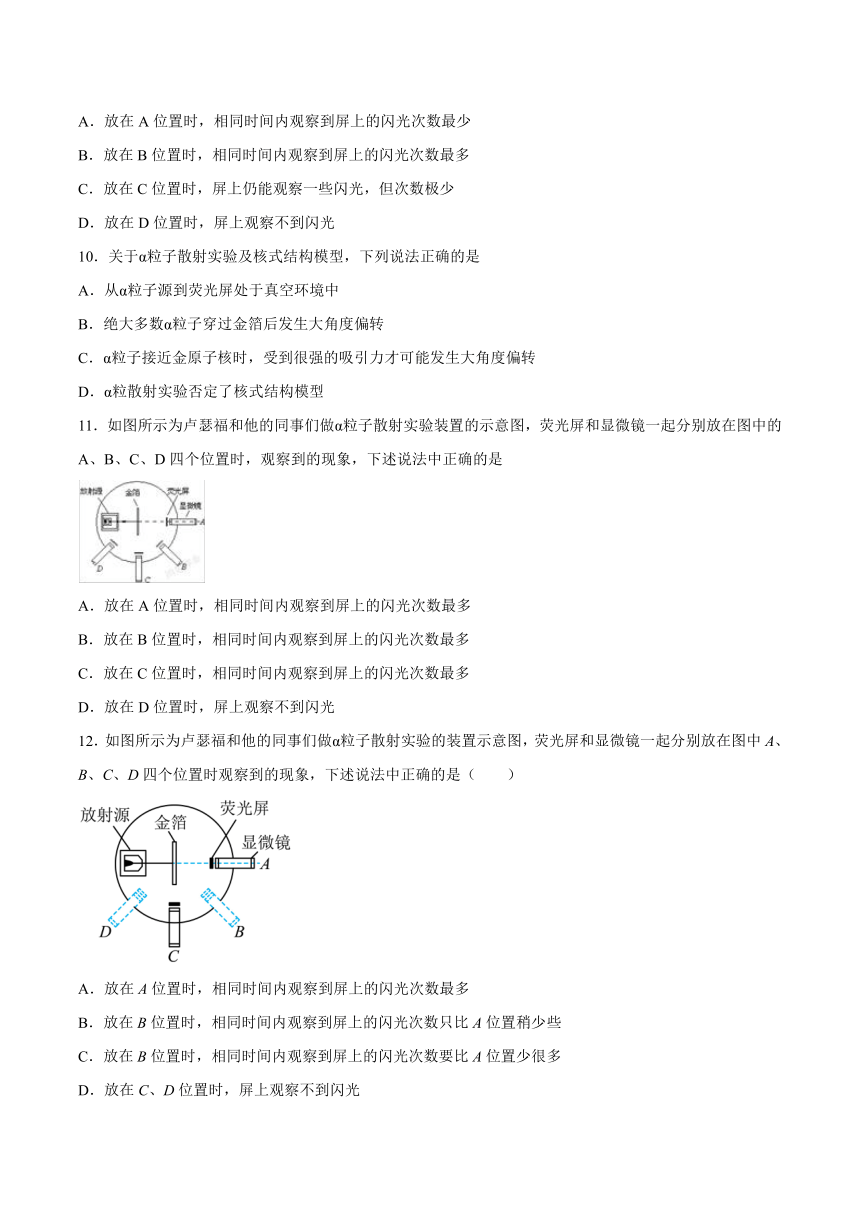

12.如图所示为卢瑟福和他的同事们做α粒子散射实验的装置示意图,荧光屏和显微镜一起分别放在图中A、B、C、D四个位置时观察到的现象,下述说法中正确的是( )

A.放在A位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多

B.放在B位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数只比A位置稍少些

C.放在B位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数要比A位置少很多

D.放在C、D位置时,屏上观察不到闪光

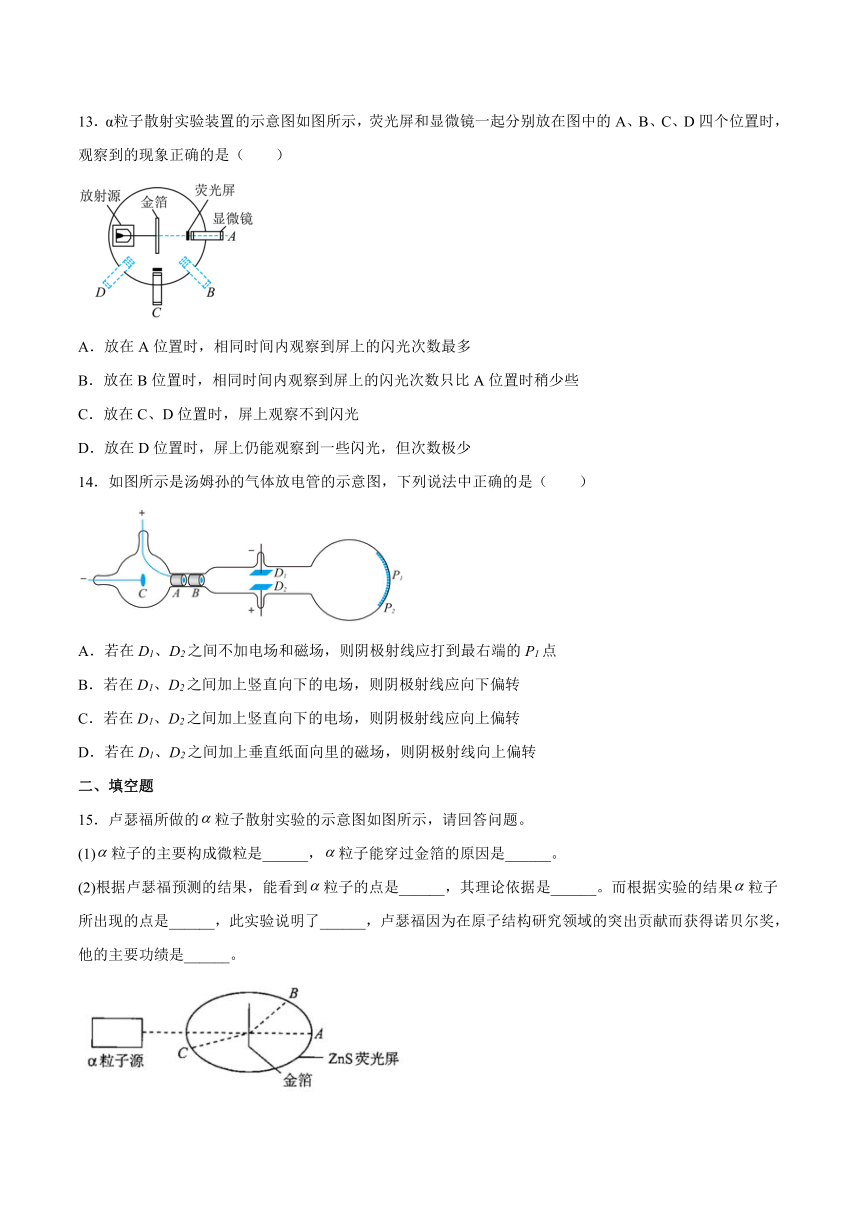

13.α粒子散射实验装置的示意图如图所示,荧光屏和显微镜一起分别放在图中的A、B、C、D四个位置时,观察到的现象正确的是( )

A.放在A位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多

B.放在B位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数只比A位置时稍少些

C.放在C、D位置时,屏上观察不到闪光

D.放在D位置时,屏上仍能观察到一些闪光,但次数极少

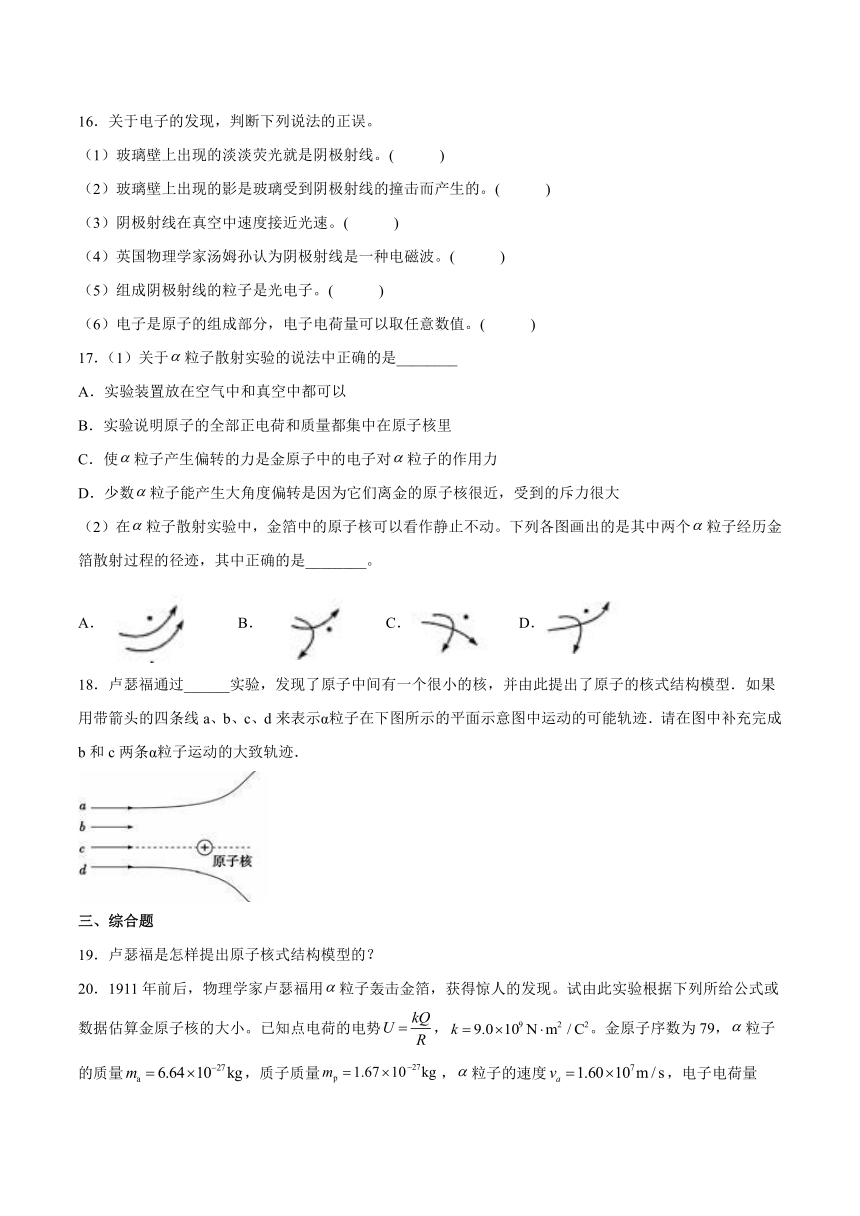

14.如图所示是汤姆孙的气体放电管的示意图,下列说法中正确的是( )

A.若在D1、D2之间不加电场和磁场,则阴极射线应打到最右端的P1点

B.若在D1、D2之间加上竖直向下的电场,则阴极射线应向下偏转

C.若在D1、D2之间加上竖直向下的电场,则阴极射线应向上偏转

D.若在D1、D2之间加上垂直纸面向里的磁场,则阴极射线向上偏转

二、填空题

15.卢瑟福所做的粒子散射实验的示意图如图所示,请回答问题。

(1)粒子的主要构成微粒是______,粒子能穿过金箔的原因是______。

(2)根据卢瑟福预测的结果,能看到粒子的点是______,其理论依据是______。而根据实验的结果粒子所出现的点是______,此实验说明了______,卢瑟福因为在原子结构研究领域的突出贡献而获得诺贝尔奖,他的主要功绩是______。

16.关于电子的发现,判断下列说法的正误。

(1)玻璃壁上出现的淡淡荧光就是阴极射线。( )

(2)玻璃壁上出现的影是玻璃受到阴极射线的撞击而产生的。( )

(3)阴极射线在真空中速度接近光速。( )

(4)英国物理学家汤姆孙认为阴极射线是一种电磁波。( )

(5)组成阴极射线的粒子是光电子。( )

(6)电子是原子的组成部分,电子电荷量可以取任意数值。( )

17.(1)关于粒子散射实验的说法中正确的是________

A.实验装置放在空气中和真空中都可以

B.实验说明原子的全部正电荷和质量都集中在原子核里

C.使粒子产生偏转的力是金原子中的电子对粒子的作用力

D.少数粒子能产生大角度偏转是因为它们离金的原子核很近,受到的斥力很大

(2)在粒子散射实验中,金箔中的原子核可以看作静止不动。下列各图画出的是其中两个粒子经历金箔散射过程的径迹,其中正确的是________。

A. B. C. D.

18.卢瑟福通过______实验,发现了原子中间有一个很小的核,并由此提出了原子的核式结构模型.如果用带箭头的四条线a、b、c、d来表示α粒子在下图所示的平面示意图中运动的可能轨迹.请在图中补充完成b和c两条α粒子运动的大致轨迹.

三、综合题

19.卢瑟福是怎样提出原子核式结构模型的?

20.1911年前后,物理学家卢瑟福用粒子轰击金箔,获得惊人的发现。试由此实验根据下列所给公式或数据估算金原子核的大小。已知点电荷的电势,。金原子序数为79,粒子的质量,质子质量,粒子的速度,电子电荷量。

21.密立根油滴实验进一步证实了电子的存在,揭示了电荷的非连续性.如图所示是密立根实验的原理示意图,设小油滴质量为m,调节两板间电势差为U,当小油滴悬浮在两板间电场中不动时,测出两板间距离为d,重力加速度为g,试求小油滴的电荷量q.

22.(1)原子结构模型示意图如图所示。该模型中,电子绕原子核做匀速圆周运动,就像地球的卫星一样。观察图片,思考:电子做匀速圆周运动所需的向心力是什么力提供的?

(2)上述问题中电子能否看作点电荷?

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

由于原子核和粒子之间的作用力是斥力,2和3轨迹对应的力为引力,故不可能存在,1和4轨迹对应的为斥力,可能存在;B正确;

故选B。

2.B

【详解】

A:金属的逸出功是由金属本身决定的,与入射光的频率无关.故A项错误.

B:卢瑟福在粒子散射实验基础上提出了原子核式结构模型.故B项正确.

C:根据磁现象的电本质可知,磁场一定是电荷运动产生的.故C项错误.

D:根据左手定则可知,洛伦兹力的方向与磁场的方向始终垂直.故D项错误.

3.A

【详解】

A.在实验中观察到的现象是绝大多数α粒子穿过金箔后,仍沿原来方向前进,少数发生了较大偏转,极少数偏转超过90°,有的甚至被弹回接近180°,所以A正确;

B.使α粒子发生明显偏转的力是来自带正电的核,当α粒子接近核时是核的推斥力使α粒子发生明显偏转,电子对α粒子的影响忽略不计,所以B错误;

C.实验表明原子中心有一个极小的核,它占有原子体积的极小部分,实验事实否定了汤姆生的原子结构模型,所以C错误;

D.实验表明原子中心的核带有原子的全部正电及绝大部分质量,所以D错误;

故选A。

4.C

【详解】

A.当α粒子穿过原子时,电子对α粒子影响很小,影响α粒子运动的主要是原子核,离核远则α粒子受到的库仑斥力很小,运动方向改变小。只有当α粒子与核十分接近时,才会受到很大库仑斥力,而原子核很小,所以α粒子接近它的机会就很少,所以只有极少数大角度的偏转,而绝大多数基本按直线方向前进。故A错误;

B.α 粒子大角度散射是由于它受到原子核库仑斥力的作用,而不是与电子发生碰撞,故B错误;

C.从绝大多数α粒子几乎不发生偏转,可以推测使粒子受到排斥力的核体积极小,实验表明原子中心的核带有原子的全部正电,和几乎全部质量,故C正确;

D.α粒子散射实验证明了汤姆孙的枣糕模型是错误的,故D错误。

故选C。

5.A

【详解】

A.粒子散射实验,说明了原子具有核式结构,故选项A正确;

BD.汤姆孙在研究阴极射线时提出的原子枣糕模型里面提到了原子内存在着带负电的电子和正电荷均匀分布在整个原子内,故选项B、D错误;

C.卢瑟福用粒子轰击氮核,第一次实现了原子核的人工转变,并发现了质子,并且预言原子核内还有另一种粒子(即中子),后来被其学生查德威克用粒子轰击铍核时发现,由此人们认识到原子核由质子和中子组成,故选项C错误.

6.C

【详解】

汤姆孙通过研究阴极射线实验,发现了电子的存在;但没有发现质子,故A错误;卢瑟福通过对α粒子散射实验现象的分析,证实了原子是由原子核和核外电子组成的,故B错误;爱因斯坦最早认识到了能量子的意义,提出光子说,并成功地解释了光电效应现象,故C正确;玻尔在卢瑟福的原子核式结构学说的基础上,引入了量子理论,提出的原子模型,并没有完全否定卢瑟福的原子核式结构学说,故D错误.所以C正确,ABD错误.

7.B

【详解】

少数α粒子大角度散射的原因是:原子的几乎全部质量和正电荷都集中在原子中心的一个很小的核上,α粒子散射实验证明了原子的核式结构模型.故选项B正确,ACD三项错误.

8.D

【详解】

A.位移是矢量,其方向是由起点指向终点的有向线段的方向,不是质点的运动方向,故A错误;

B.开普勒发现了行星运动定律,故B错误;

C.揭示原子具有核式结构的实验是粒子散射实验,故C错误;

D.当两个带电体的形状大小对它们间相互作用力的影响可忽略时,这两个带电体可看作点电荷,故D正确.

故选D.

9.C

【详解】

放在A位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多.说明大多数射线基本不偏折,可知金箔原子内部很空旷.故A错误;放在B位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数较少.说明较少射线发生偏折,可知原子内部带正电的体积小.故B错误;放在C位置时,屏上仍能观察一些闪光,但次数极少.说明极少数射线较大偏折,可知原子内部带正电的体积小且质量大.故C正确;放在D位置时,屏上可以观察到闪光,只不过很少很少.说明很少很少射线发生大角度的偏折.故D错误;故选C.

10.A

【详解】

A. 从α粒子源到荧光屏处于真空环境中,选项A正确;

B. 绝大多数α粒子穿过金箔后不改变方向,只有极少数的粒子发生大角度偏转,选项B错误;

C. α粒子接近金原子核时,受到很强的排斥力才可能发生大角度偏转,选项C错误;

D. α粒散射实验建立了原子的核式结构模型,选项D错误.

11.A

【详解】

放在A位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多.说明大多数射线基本不偏折,可知金箔原子内部很空旷,故A正确;放在B位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数较少.说明较少射线发生偏折,可知原子内部带正电的体积小.故B错误;放在C位置时,屏上仍能观察一些闪光,但次数极少.说明极少数射线较大偏折,可知原子内部带正电的体积小且质量大,故C错误;放在D位置时,屏上可以观察到闪光,只不过很少很少.说明很少很少射线发生大角度的偏折,故D错误;

12.AC

【详解】

A.在卢瑟福α粒子散射实验中,α粒子穿过金箔后,绝大多数α粒子仍沿原来的方向前进,故A正确;

BCD.少数α粒子发生较大偏转,极少数α粒子偏转角度超过90°,极个别α粒子被反弹回来,故BD错误;C正确;

故选AC。

13.ABD

【详解】

根据α粒子散射现象,绝大多数α粒子沿原方向前进,少数α粒子发生较大偏转,故少数α粒子偏转超过90°。C错误,ABD正确。

故选ABD。

14.AC

【详解】

BC.实验证明,阴极射线是电子,它在电场中偏转时应偏向带正电的极板一侧,可知选项C正确,选项B的说法错误;

D.加上垂直纸面向里的磁场时,电子在磁场中受洛伦兹力作用,要向下偏转,因而选项D错误;

A.当不加电场和磁场时,电子所受的重力可以忽略不计,因而不发生偏转,选项A的说法正确。

故选AC。

15. 带2个单位正电荷的 以的速度做高速运动 A 汤姆孙的葡萄干面包模型 A、B、C 汤姆孙的葡萄干面包模型是错误的 发现了原子结构的奥秘,提出了原子结构的行星模型

【详解】

根据汤姆孙的葡萄干面包模型,原子中的正电荷是均匀地分布在整个原子的球形体内,电子均匀地分布在这些正电荷之间,就像葡萄干面包一样。因此,用粒子轰击金箔时,应该是直线穿过金箔的。但事实是绝大部分粒子直线穿过金箔,说明原子是中空的。极少数粒子穿过金箔时发生了偏转,个别粒子偏转了180°,弹了回来。说明原子中一定存在一个体积很小、正电荷集中,质量很大的核。

(1)粒子的主要构成微粒是带2个单位正电荷的,粒子能穿过金箔的原因是原子的绝大多数空间是空的,以的速度做高速运动。

(2)根据卢瑟福预测的结果,能看到粒子的点是A,其理论依据是汤姆孙的葡萄干面包模型。而根据实验的结果粒子所出现的点是A、B、C,此实验说明了汤姆孙的葡萄干面包模型是错误的;

卢瑟福因为在原子结构研究领域的突出贡献而获得诺贝尔奖,他的主要功绩是发现了原子结构的奥秘,提出了原子结构的行星模型。

16. 错误 错误 错误 错误 错误 错误

【详解】

(1)玻璃壁上出现的淡淡荧光是阴极射线撞击玻璃壁上,荧光物质受激发而产生的,故(1)错误;

(2)玻璃壁上出现的阴影是因为阴极与阳极之间的金属板挡住了部分射线,从而在玻璃壁上留下影子,故(2)错误;

(3) 1894年汤姆逊利用此方法测得阴极射线的速度是光速的1/1500,约2×105m/s,故(3)错误;

(4)英国物理学家汤姆孙认为阴极射线是一种带电的粒子流,故(4)错误;

(5)组成阴极射线的粒子是电子,故(5)错误;

(6)电子是原子的组成部分,电子电荷量是1.602 176 634×10 C,是一个确定的值,故(6)错误。

17. BD C

【详解】

(1)A. 实验装置放在真空中,不可以放在空气,故A错误;

B. α粒子散射实验的内容是:绝大多数α粒子几乎不发生偏转;少数α粒子发生了较大的角度偏转;极少数α粒子发生了大角度偏转(偏转角度超过90°,有的甚至几乎达到180°,被反弹回来),实验说明原子的全部正电荷和质量都集中在原子核里,故B正确;

C. 发生α粒子偏转现象,主要是由于α粒子与原子核之间的库仑斥力的结果,故C错误;

D. 少数α粒子能产生大角度偏转是因为它们离金的原子核很近,受到的斥力很大,故D正确.

(2) α粒子受到原子核的斥力作用而发生散射,离原子核越近的粒子,受到的斥力越大,散射角度越大。

A. 图像与分析不符,故A错误。

B. 图像与分析不符,故B错误。

C. 图像与分析相符,故C正确。

D. 图像与分析不符,故D错误。

18.α粒子散射

【详解】

卢瑟福通过α粒子散射并由此提出了原子的核式结构模型,该实验的现象为:绝大多数α粒子几乎不发生偏转,少数α粒子发生了较大的角度偏转,极少数α粒子发生了大角度偏转(偏转角度超过90°,有的甚至几乎达到180°,被反弹回来),据此可画出α粒子的运动轨迹.

19.1909年,英国物理学家卢瑟福为了检验汤姆生枣糕模型的正确性,指导他的助手盖革和马斯登设计了一个引人注目的实验——粒子散射实验。

实验表明,绝大多数粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,但是有少数粒子却发生了较大的偏转,有的粒子偏转角超过,极少数粒子甚至被反弹回来,粒子散射实验中的粒子大角度偏转出人意料,卢瑟福感到十分惊奇,他对实验结果进行计算分析,得出结论是:除非原子的几乎全部质量和正电荷都集中在原子中心的一个很小的核上,否则,粒子的大角度散射是不可能的,卢瑟福在这个实验的基础上,于1911年提出了他的原子核式结构模型。

20.

【详解】

粒子接近金原子核,克服库仑做功,动能减少,电势能增加。当粒子的动能完全转化为电势能时,离金原子核最近,距离为R,R可被认为是金原子核半径。由动能定理有

又因

Q为金原子核电荷量,则

代入数据,其中

可得

21.

【详解】

小油滴悬浮在两板间电场中不动,处于静止状态,由平衡条件得

匀强电场中内部场强,联立以上两式解得

.

22.(1)原子核对电子的静电力提供;(2)能看作点电荷

【详解】

(1)电子做匀速圆周运动所需要的向心力是由原子核对电子的静电力提供的;

(2)由于电子离原子核的距离相对较远,故此时电子可以看作点电荷。

答案第1页,共2页

一、选择题(共14题)

1.当粒子被重核散射时,如图所示的运动轨迹中不可能存在的是( )

A.1和2 B.2和3 C.3和4 D.4和1

2.下列说法正确的是( )

A.在光电效应现象中,金属的逸出功随入射光的频率增大而增大

B.原子核式结构模型是由卢瑟福在粒子散射实验基础上提出的

C.磁铁的周围存在磁场,说明磁场不一定是电荷运动产生的

D.当电荷运动方向与磁场方向不垂直时,其所受洛伦兹力的方向与磁场方向也不垂直

3.关于α粒子散射实验的下述说法中正确的是( )

A.在实验中观察到的现象是绝大多数α粒子穿过金箔后,仍沿原来方向前进,少数发生了较大偏转,极少数偏转超过90°,有的甚至被弹回接近180°

B.使α粒子发生明显偏转的力是来自带正电的核及核外电子,当α粒子接近核时是核的推斥力使α粒子发生明显偏转,当α粒子接近电子时,是电子的吸引力使之发生明显偏转

C.实验表明原子中心有一个极小的核,它占有原子体积的极小部分,实验事实肯定了汤姆生的原子结构模型

D.实验表明原子中心的核带有原子的全部正电及全部质量

4.1909年,物理学家卢瑟福和他的学生用粒子轰击金箔,研究粒子被散射的情况,其实验装置如图所示。关于粒子散射实验,下列说法正确的是( )

A.大部分粒子发生了大角度的偏转

B.粒子大角度散射是由于它跟电子发生了碰撞

C.粒子散射实验说明原子中有一个带正电的核几乎占有原子的全部质量

D.粒子散射实验证明了汤姆孙的枣糕模型是正确的

5.α粒子散射实验说明了( )

A.原子具有核式结构 B.原子内存在着带负电的电子

C.原子核由质子和中子组成 D.正电荷均匀分布在整个原子内

6.下列叙述中符合物理学史的有:( )

A.汤姆孙通过研究阴极射线实验,发现了电子和质子的存在

B.卢瑟福通过对粒子散射实验现象的分析,证实了原子是可以再分的

C.爱因斯坦最早认识到了能量子的意义,提出光子说,并成功地解释了光电效应现象

D.玻尔提出的原子模型,彻底否定了卢瑟福的原子核式结构学说

7.在卢瑟福进行的α粒子散射实验中,少数α粒子发生大角度偏转的原因是( )

A.正电荷在原子中是均匀分布的

B.原子的正电荷以及绝大部分质量都集中在一个很小的核上

C.原子中存在带负电的电子

D.原子核中有中子存在

8.下列说法正确的是

A.位移是矢量,位移的方向就是质点运动的方向

B.伽利略发现了行星运动定律

C.氢原子光谱的发现揭示原子具有核式结构

D.当两个带电体的形状对它们之间相互作用力的影响可以忽略时,这两个带电体就可以看作点电荷

9.如图所示为卢瑟福和他的同事们做α粒子散射实验装置的示意图,荧光屏和显微镜一起分别放在图中的A、B、C、D四个位置时,观察到的现象,下述说法中正确的是( )

A.放在A位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最少

B.放在B位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多

C.放在C位置时,屏上仍能观察一些闪光,但次数极少

D.放在D位置时,屏上观察不到闪光

10.关于α粒子散射实验及核式结构模型,下列说法正确的是

A.从α粒子源到荧光屏处于真空环境中

B.绝大多数α粒子穿过金箔后发生大角度偏转

C.α粒子接近金原子核时,受到很强的吸引力才可能发生大角度偏转

D.α粒散射实验否定了核式结构模型

11.如图所示为卢瑟福和他的同事们做α粒子散射实验装置的示意图,荧光屏和显微镜一起分别放在图中的A、B、C、D四个位置时,观察到的现象,下述说法中正确的是

A.放在A位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多

B.放在B位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多

C.放在C位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多

D.放在D位置时,屏上观察不到闪光

12.如图所示为卢瑟福和他的同事们做α粒子散射实验的装置示意图,荧光屏和显微镜一起分别放在图中A、B、C、D四个位置时观察到的现象,下述说法中正确的是( )

A.放在A位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多

B.放在B位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数只比A位置稍少些

C.放在B位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数要比A位置少很多

D.放在C、D位置时,屏上观察不到闪光

13.α粒子散射实验装置的示意图如图所示,荧光屏和显微镜一起分别放在图中的A、B、C、D四个位置时,观察到的现象正确的是( )

A.放在A位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多

B.放在B位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数只比A位置时稍少些

C.放在C、D位置时,屏上观察不到闪光

D.放在D位置时,屏上仍能观察到一些闪光,但次数极少

14.如图所示是汤姆孙的气体放电管的示意图,下列说法中正确的是( )

A.若在D1、D2之间不加电场和磁场,则阴极射线应打到最右端的P1点

B.若在D1、D2之间加上竖直向下的电场,则阴极射线应向下偏转

C.若在D1、D2之间加上竖直向下的电场,则阴极射线应向上偏转

D.若在D1、D2之间加上垂直纸面向里的磁场,则阴极射线向上偏转

二、填空题

15.卢瑟福所做的粒子散射实验的示意图如图所示,请回答问题。

(1)粒子的主要构成微粒是______,粒子能穿过金箔的原因是______。

(2)根据卢瑟福预测的结果,能看到粒子的点是______,其理论依据是______。而根据实验的结果粒子所出现的点是______,此实验说明了______,卢瑟福因为在原子结构研究领域的突出贡献而获得诺贝尔奖,他的主要功绩是______。

16.关于电子的发现,判断下列说法的正误。

(1)玻璃壁上出现的淡淡荧光就是阴极射线。( )

(2)玻璃壁上出现的影是玻璃受到阴极射线的撞击而产生的。( )

(3)阴极射线在真空中速度接近光速。( )

(4)英国物理学家汤姆孙认为阴极射线是一种电磁波。( )

(5)组成阴极射线的粒子是光电子。( )

(6)电子是原子的组成部分,电子电荷量可以取任意数值。( )

17.(1)关于粒子散射实验的说法中正确的是________

A.实验装置放在空气中和真空中都可以

B.实验说明原子的全部正电荷和质量都集中在原子核里

C.使粒子产生偏转的力是金原子中的电子对粒子的作用力

D.少数粒子能产生大角度偏转是因为它们离金的原子核很近,受到的斥力很大

(2)在粒子散射实验中,金箔中的原子核可以看作静止不动。下列各图画出的是其中两个粒子经历金箔散射过程的径迹,其中正确的是________。

A. B. C. D.

18.卢瑟福通过______实验,发现了原子中间有一个很小的核,并由此提出了原子的核式结构模型.如果用带箭头的四条线a、b、c、d来表示α粒子在下图所示的平面示意图中运动的可能轨迹.请在图中补充完成b和c两条α粒子运动的大致轨迹.

三、综合题

19.卢瑟福是怎样提出原子核式结构模型的?

20.1911年前后,物理学家卢瑟福用粒子轰击金箔,获得惊人的发现。试由此实验根据下列所给公式或数据估算金原子核的大小。已知点电荷的电势,。金原子序数为79,粒子的质量,质子质量,粒子的速度,电子电荷量。

21.密立根油滴实验进一步证实了电子的存在,揭示了电荷的非连续性.如图所示是密立根实验的原理示意图,设小油滴质量为m,调节两板间电势差为U,当小油滴悬浮在两板间电场中不动时,测出两板间距离为d,重力加速度为g,试求小油滴的电荷量q.

22.(1)原子结构模型示意图如图所示。该模型中,电子绕原子核做匀速圆周运动,就像地球的卫星一样。观察图片,思考:电子做匀速圆周运动所需的向心力是什么力提供的?

(2)上述问题中电子能否看作点电荷?

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

由于原子核和粒子之间的作用力是斥力,2和3轨迹对应的力为引力,故不可能存在,1和4轨迹对应的为斥力,可能存在;B正确;

故选B。

2.B

【详解】

A:金属的逸出功是由金属本身决定的,与入射光的频率无关.故A项错误.

B:卢瑟福在粒子散射实验基础上提出了原子核式结构模型.故B项正确.

C:根据磁现象的电本质可知,磁场一定是电荷运动产生的.故C项错误.

D:根据左手定则可知,洛伦兹力的方向与磁场的方向始终垂直.故D项错误.

3.A

【详解】

A.在实验中观察到的现象是绝大多数α粒子穿过金箔后,仍沿原来方向前进,少数发生了较大偏转,极少数偏转超过90°,有的甚至被弹回接近180°,所以A正确;

B.使α粒子发生明显偏转的力是来自带正电的核,当α粒子接近核时是核的推斥力使α粒子发生明显偏转,电子对α粒子的影响忽略不计,所以B错误;

C.实验表明原子中心有一个极小的核,它占有原子体积的极小部分,实验事实否定了汤姆生的原子结构模型,所以C错误;

D.实验表明原子中心的核带有原子的全部正电及绝大部分质量,所以D错误;

故选A。

4.C

【详解】

A.当α粒子穿过原子时,电子对α粒子影响很小,影响α粒子运动的主要是原子核,离核远则α粒子受到的库仑斥力很小,运动方向改变小。只有当α粒子与核十分接近时,才会受到很大库仑斥力,而原子核很小,所以α粒子接近它的机会就很少,所以只有极少数大角度的偏转,而绝大多数基本按直线方向前进。故A错误;

B.α 粒子大角度散射是由于它受到原子核库仑斥力的作用,而不是与电子发生碰撞,故B错误;

C.从绝大多数α粒子几乎不发生偏转,可以推测使粒子受到排斥力的核体积极小,实验表明原子中心的核带有原子的全部正电,和几乎全部质量,故C正确;

D.α粒子散射实验证明了汤姆孙的枣糕模型是错误的,故D错误。

故选C。

5.A

【详解】

A.粒子散射实验,说明了原子具有核式结构,故选项A正确;

BD.汤姆孙在研究阴极射线时提出的原子枣糕模型里面提到了原子内存在着带负电的电子和正电荷均匀分布在整个原子内,故选项B、D错误;

C.卢瑟福用粒子轰击氮核,第一次实现了原子核的人工转变,并发现了质子,并且预言原子核内还有另一种粒子(即中子),后来被其学生查德威克用粒子轰击铍核时发现,由此人们认识到原子核由质子和中子组成,故选项C错误.

6.C

【详解】

汤姆孙通过研究阴极射线实验,发现了电子的存在;但没有发现质子,故A错误;卢瑟福通过对α粒子散射实验现象的分析,证实了原子是由原子核和核外电子组成的,故B错误;爱因斯坦最早认识到了能量子的意义,提出光子说,并成功地解释了光电效应现象,故C正确;玻尔在卢瑟福的原子核式结构学说的基础上,引入了量子理论,提出的原子模型,并没有完全否定卢瑟福的原子核式结构学说,故D错误.所以C正确,ABD错误.

7.B

【详解】

少数α粒子大角度散射的原因是:原子的几乎全部质量和正电荷都集中在原子中心的一个很小的核上,α粒子散射实验证明了原子的核式结构模型.故选项B正确,ACD三项错误.

8.D

【详解】

A.位移是矢量,其方向是由起点指向终点的有向线段的方向,不是质点的运动方向,故A错误;

B.开普勒发现了行星运动定律,故B错误;

C.揭示原子具有核式结构的实验是粒子散射实验,故C错误;

D.当两个带电体的形状大小对它们间相互作用力的影响可忽略时,这两个带电体可看作点电荷,故D正确.

故选D.

9.C

【详解】

放在A位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多.说明大多数射线基本不偏折,可知金箔原子内部很空旷.故A错误;放在B位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数较少.说明较少射线发生偏折,可知原子内部带正电的体积小.故B错误;放在C位置时,屏上仍能观察一些闪光,但次数极少.说明极少数射线较大偏折,可知原子内部带正电的体积小且质量大.故C正确;放在D位置时,屏上可以观察到闪光,只不过很少很少.说明很少很少射线发生大角度的偏折.故D错误;故选C.

10.A

【详解】

A. 从α粒子源到荧光屏处于真空环境中,选项A正确;

B. 绝大多数α粒子穿过金箔后不改变方向,只有极少数的粒子发生大角度偏转,选项B错误;

C. α粒子接近金原子核时,受到很强的排斥力才可能发生大角度偏转,选项C错误;

D. α粒散射实验建立了原子的核式结构模型,选项D错误.

11.A

【详解】

放在A位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数最多.说明大多数射线基本不偏折,可知金箔原子内部很空旷,故A正确;放在B位置时,相同时间内观察到屏上的闪光次数较少.说明较少射线发生偏折,可知原子内部带正电的体积小.故B错误;放在C位置时,屏上仍能观察一些闪光,但次数极少.说明极少数射线较大偏折,可知原子内部带正电的体积小且质量大,故C错误;放在D位置时,屏上可以观察到闪光,只不过很少很少.说明很少很少射线发生大角度的偏折,故D错误;

12.AC

【详解】

A.在卢瑟福α粒子散射实验中,α粒子穿过金箔后,绝大多数α粒子仍沿原来的方向前进,故A正确;

BCD.少数α粒子发生较大偏转,极少数α粒子偏转角度超过90°,极个别α粒子被反弹回来,故BD错误;C正确;

故选AC。

13.ABD

【详解】

根据α粒子散射现象,绝大多数α粒子沿原方向前进,少数α粒子发生较大偏转,故少数α粒子偏转超过90°。C错误,ABD正确。

故选ABD。

14.AC

【详解】

BC.实验证明,阴极射线是电子,它在电场中偏转时应偏向带正电的极板一侧,可知选项C正确,选项B的说法错误;

D.加上垂直纸面向里的磁场时,电子在磁场中受洛伦兹力作用,要向下偏转,因而选项D错误;

A.当不加电场和磁场时,电子所受的重力可以忽略不计,因而不发生偏转,选项A的说法正确。

故选AC。

15. 带2个单位正电荷的 以的速度做高速运动 A 汤姆孙的葡萄干面包模型 A、B、C 汤姆孙的葡萄干面包模型是错误的 发现了原子结构的奥秘,提出了原子结构的行星模型

【详解】

根据汤姆孙的葡萄干面包模型,原子中的正电荷是均匀地分布在整个原子的球形体内,电子均匀地分布在这些正电荷之间,就像葡萄干面包一样。因此,用粒子轰击金箔时,应该是直线穿过金箔的。但事实是绝大部分粒子直线穿过金箔,说明原子是中空的。极少数粒子穿过金箔时发生了偏转,个别粒子偏转了180°,弹了回来。说明原子中一定存在一个体积很小、正电荷集中,质量很大的核。

(1)粒子的主要构成微粒是带2个单位正电荷的,粒子能穿过金箔的原因是原子的绝大多数空间是空的,以的速度做高速运动。

(2)根据卢瑟福预测的结果,能看到粒子的点是A,其理论依据是汤姆孙的葡萄干面包模型。而根据实验的结果粒子所出现的点是A、B、C,此实验说明了汤姆孙的葡萄干面包模型是错误的;

卢瑟福因为在原子结构研究领域的突出贡献而获得诺贝尔奖,他的主要功绩是发现了原子结构的奥秘,提出了原子结构的行星模型。

16. 错误 错误 错误 错误 错误 错误

【详解】

(1)玻璃壁上出现的淡淡荧光是阴极射线撞击玻璃壁上,荧光物质受激发而产生的,故(1)错误;

(2)玻璃壁上出现的阴影是因为阴极与阳极之间的金属板挡住了部分射线,从而在玻璃壁上留下影子,故(2)错误;

(3) 1894年汤姆逊利用此方法测得阴极射线的速度是光速的1/1500,约2×105m/s,故(3)错误;

(4)英国物理学家汤姆孙认为阴极射线是一种带电的粒子流,故(4)错误;

(5)组成阴极射线的粒子是电子,故(5)错误;

(6)电子是原子的组成部分,电子电荷量是1.602 176 634×10 C,是一个确定的值,故(6)错误。

17. BD C

【详解】

(1)A. 实验装置放在真空中,不可以放在空气,故A错误;

B. α粒子散射实验的内容是:绝大多数α粒子几乎不发生偏转;少数α粒子发生了较大的角度偏转;极少数α粒子发生了大角度偏转(偏转角度超过90°,有的甚至几乎达到180°,被反弹回来),实验说明原子的全部正电荷和质量都集中在原子核里,故B正确;

C. 发生α粒子偏转现象,主要是由于α粒子与原子核之间的库仑斥力的结果,故C错误;

D. 少数α粒子能产生大角度偏转是因为它们离金的原子核很近,受到的斥力很大,故D正确.

(2) α粒子受到原子核的斥力作用而发生散射,离原子核越近的粒子,受到的斥力越大,散射角度越大。

A. 图像与分析不符,故A错误。

B. 图像与分析不符,故B错误。

C. 图像与分析相符,故C正确。

D. 图像与分析不符,故D错误。

18.α粒子散射

【详解】

卢瑟福通过α粒子散射并由此提出了原子的核式结构模型,该实验的现象为:绝大多数α粒子几乎不发生偏转,少数α粒子发生了较大的角度偏转,极少数α粒子发生了大角度偏转(偏转角度超过90°,有的甚至几乎达到180°,被反弹回来),据此可画出α粒子的运动轨迹.

19.1909年,英国物理学家卢瑟福为了检验汤姆生枣糕模型的正确性,指导他的助手盖革和马斯登设计了一个引人注目的实验——粒子散射实验。

实验表明,绝大多数粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,但是有少数粒子却发生了较大的偏转,有的粒子偏转角超过,极少数粒子甚至被反弹回来,粒子散射实验中的粒子大角度偏转出人意料,卢瑟福感到十分惊奇,他对实验结果进行计算分析,得出结论是:除非原子的几乎全部质量和正电荷都集中在原子中心的一个很小的核上,否则,粒子的大角度散射是不可能的,卢瑟福在这个实验的基础上,于1911年提出了他的原子核式结构模型。

20.

【详解】

粒子接近金原子核,克服库仑做功,动能减少,电势能增加。当粒子的动能完全转化为电势能时,离金原子核最近,距离为R,R可被认为是金原子核半径。由动能定理有

又因

Q为金原子核电荷量,则

代入数据,其中

可得

21.

【详解】

小油滴悬浮在两板间电场中不动,处于静止状态,由平衡条件得

匀强电场中内部场强,联立以上两式解得

.

22.(1)原子核对电子的静电力提供;(2)能看作点电荷

【详解】

(1)电子做匀速圆周运动所需要的向心力是由原子核对电子的静电力提供的;

(2)由于电子离原子核的距离相对较远,故此时电子可以看作点电荷。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一章 分子动理论

- 1 分子动理论的基本内容

- 2 实验:用油膜法估测油酸分子的大小

- 3 分子运动速率分布规律

- 4 分子动能和分子势能

- 第二章 气体、固体和液体

- 1 温度和温标

- 2 气体的等温变化

- 3 气体的等压变化和等容变化

- 4 固体

- 5 液体

- 第三章 热力学定律

- 1 功、热和内能的改变

- 2 热力学第一定律

- 3 能量守恒定律

- 4 热力学第二定律

- 第四章 原子结构和波粒二象性

- 1 普朗克黑体辐射理论

- 2 光电效应

- 3 原子的核式结构模型

- 4 氢原子光谱和玻尔的原子模型

- 5 粒子的波动性和量子力学的建立

- 第五章 原子核

- 1 原子核的组成

- 2 放射性元素的衰变

- 3 核力与结合能

- 4 核裂变与核聚变

- 5 “基本”粒子