第八单元第一节海洋化学资源-2021-2022学年九年级化学鲁教版下册(word版 含解析)

文档属性

| 名称 | 第八单元第一节海洋化学资源-2021-2022学年九年级化学鲁教版下册(word版 含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 139.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-03-04 10:43:23 | ||

图片预览

文档简介

8.1海洋化学资源

一.选择题(共10小题)

1.下列对海水的利用的叙述中,不正确的是( )

A.利用海水获得食盐

B.利用海水进行渔业养殖

C.将海水淡化缓解淡水资源短缺

D.海水具有自净能力,可向其中大量排放污水

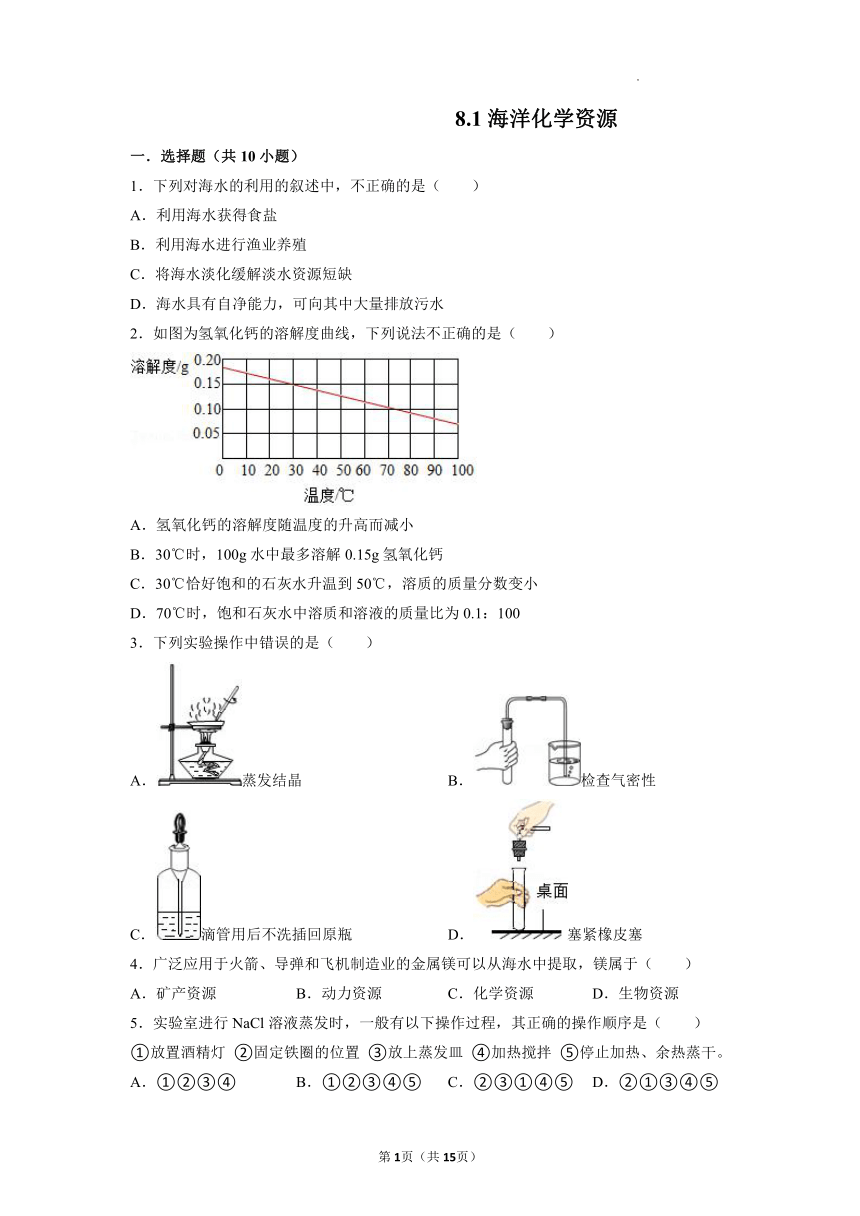

2.如图为氢氧化钙的溶解度曲线,下列说法不正确的是( )

A.氢氧化钙的溶解度随温度的升高而减小

B.30℃时,100g水中最多溶解0.15g氢氧化钙

C.30℃恰好饱和的石灰水升温到50℃,溶质的质量分数变小

D.70℃时,饱和石灰水中溶质和溶液的质量比为0.1:100

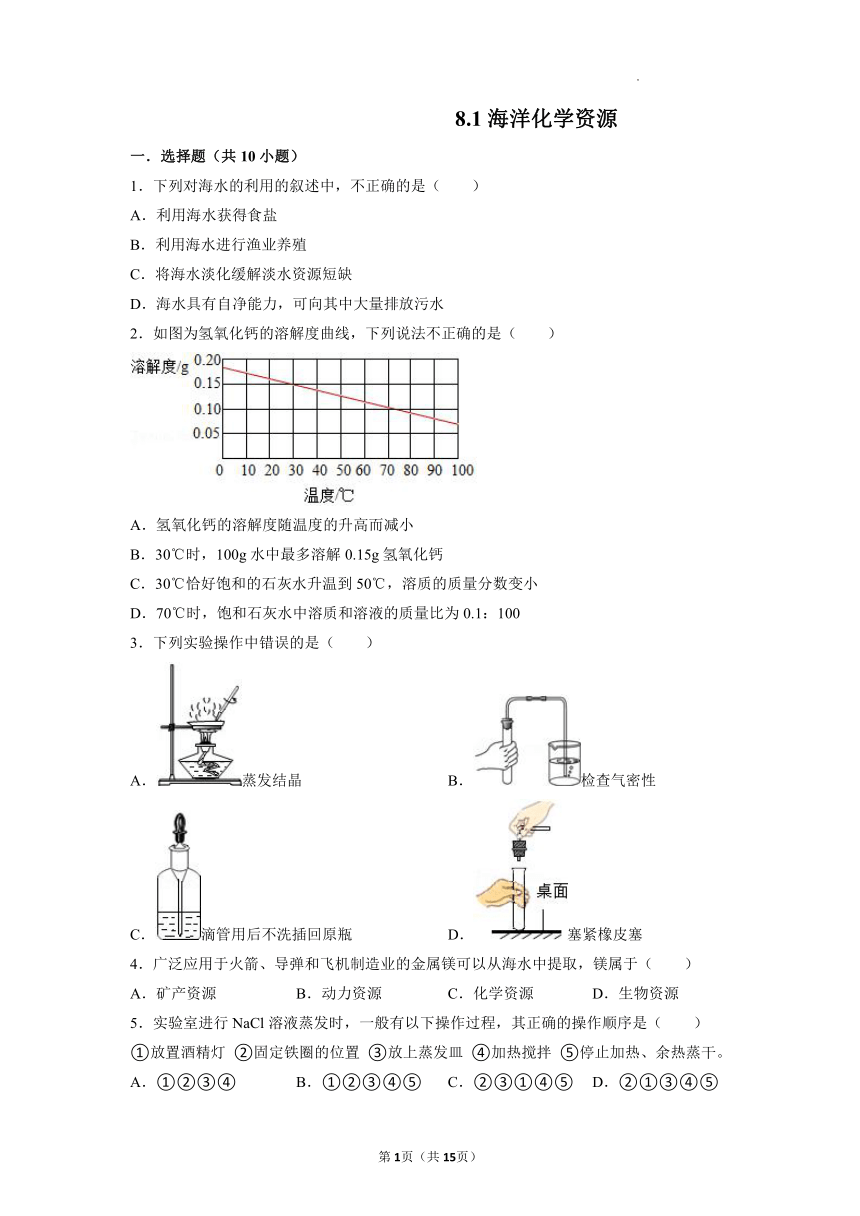

3.下列实验操作中错误的是( )

A.蒸发结晶 B.检查气密性

C.滴管用后不洗插回原瓶 D.塞紧橡皮塞

4.广泛应用于火箭、导弹和飞机制造业的金属镁可以从海水中提取,镁属于( )

A.矿产资源 B.动力资源 C.化学资源 D.生物资源

5.实验室进行NaCl溶液蒸发时,一般有以下操作过程,其正确的操作顺序是( )

①放置酒精灯 ②固定铁圈的位置 ③放上蒸发皿 ④加热搅拌 ⑤停止加热、余热蒸干。

A.①②③④ B.①②③④⑤ C.②③①④⑤ D.②①③④⑤

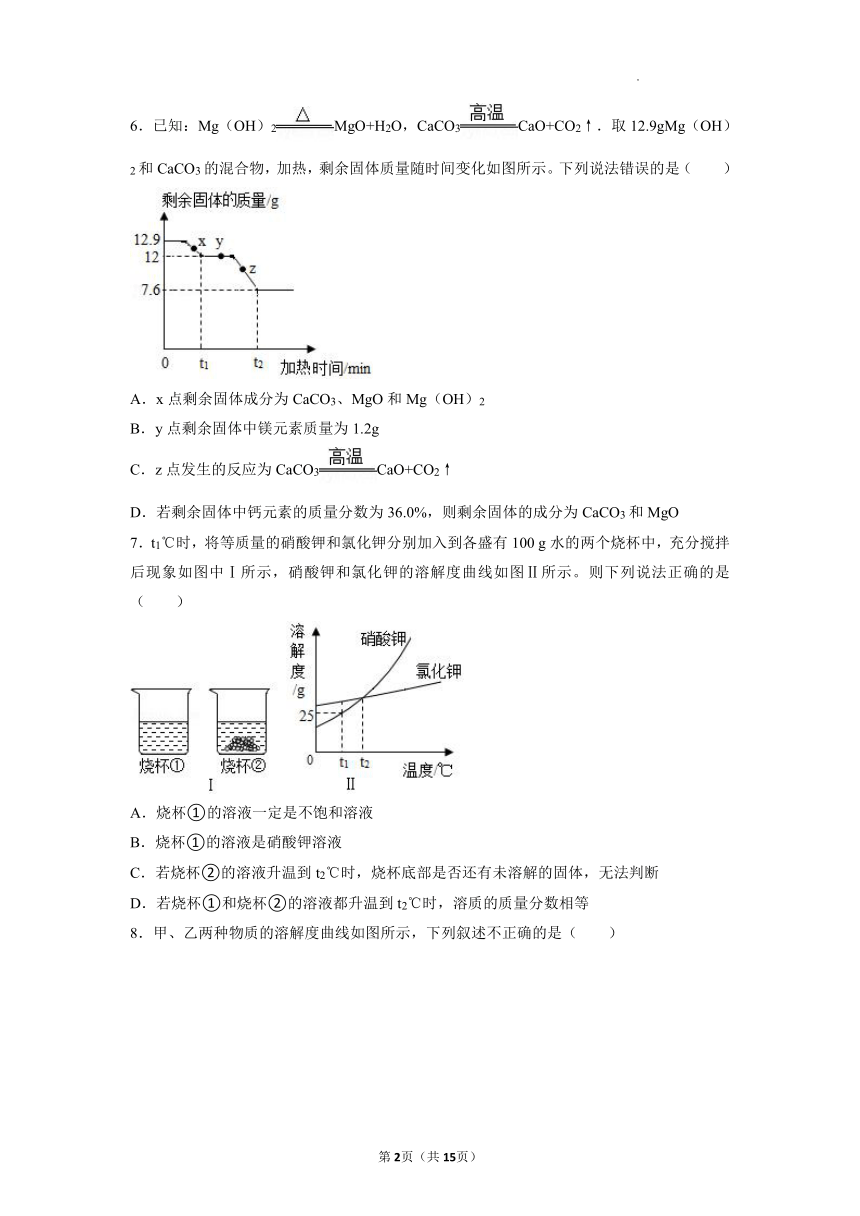

6.已知:Mg(OH)2MgO+H2O,CaCO3CaO+CO2↑.取12.9gMg(OH)2和CaCO3的混合物,加热,剩余固体质量随时间变化如图所示。下列说法错误的是( )

A.x点剩余固体成分为CaCO3、MgO和Mg(OH)2

B.y点剩余固体中镁元素质量为1.2g

C.z点发生的反应为CaCO3CaO+CO2↑

D.若剩余固体中钙元素的质量分数为36.0%,则剩余固体的成分为CaCO3和MgO

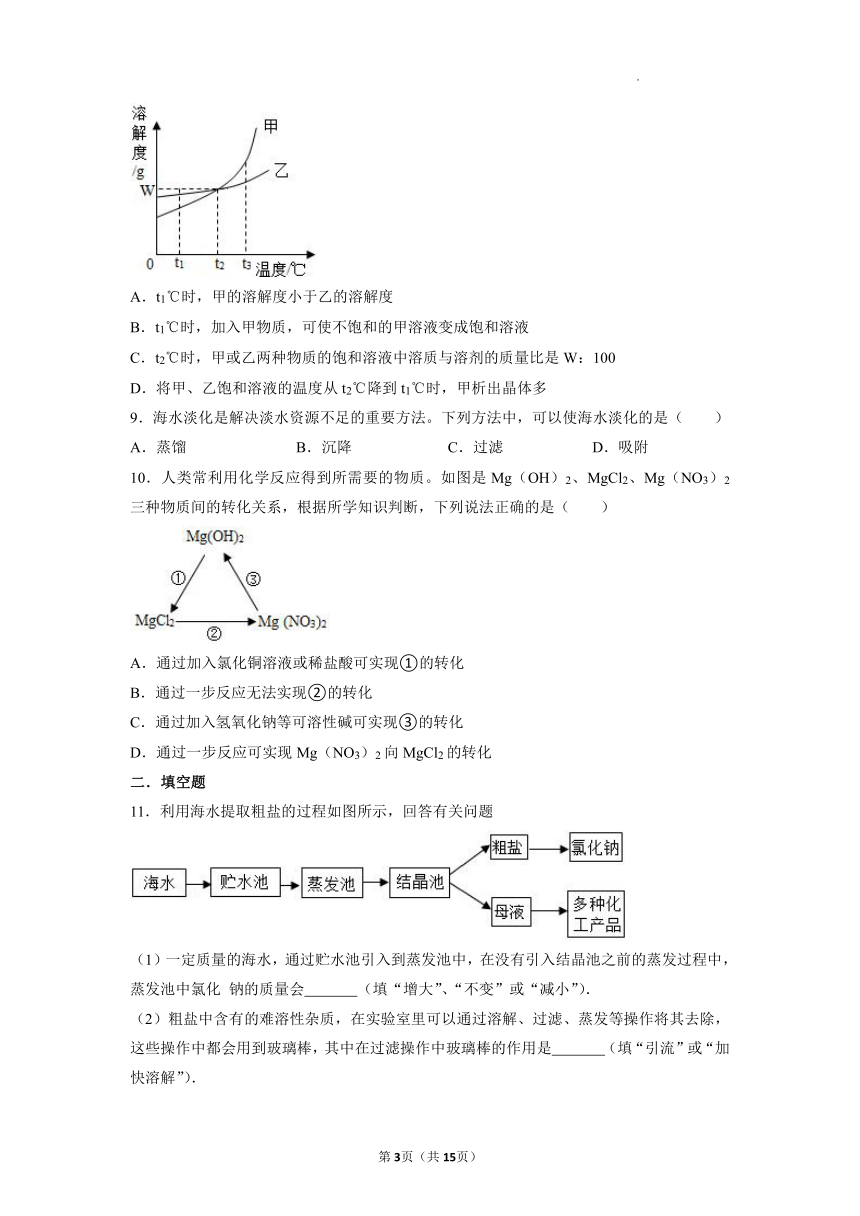

7.t1℃时,将等质量的硝酸钾和氯化钾分别加入到各盛有100 g水的两个烧杯中,充分搅拌后现象如图中Ⅰ所示,硝酸钾和氯化钾的溶解度曲线如图Ⅱ所示。则下列说法正确的是( )

A.烧杯①的溶液一定是不饱和溶液

B.烧杯①的溶液是硝酸钾溶液

C.若烧杯②的溶液升温到t2℃时,烧杯底部是否还有未溶解的固体,无法判断

D.若烧杯①和烧杯②的溶液都升温到t2℃时,溶质的质量分数相等

8.甲、乙两种物质的溶解度曲线如图所示,下列叙述不正确的是( )

A.t1℃时,甲的溶解度小于乙的溶解度

B.t1℃时,加入甲物质,可使不饱和的甲溶液变成饱和溶液

C.t2℃时,甲或乙两种物质的饱和溶液中溶质与溶剂的质量比是W:100

D.将甲、乙饱和溶液的温度从t2℃降到t1℃时,甲析出晶体多

9.海水淡化是解决淡水资源不足的重要方法。下列方法中,可以使海水淡化的是( )

A.蒸馏 B.沉降 C.过滤 D.吸附

10.人类常利用化学反应得到所需要的物质。如图是Mg(OH)2、MgCl2、Mg(NO3)2三种物质间的转化关系,根据所学知识判断,下列说法正确的是( )

A.通过加入氯化铜溶液或稀盐酸可实现①的转化

B.通过一步反应无法实现②的转化

C.通过加入氢氧化钠等可溶性碱可实现③的转化

D.通过一步反应可实现Mg(NO3)2向MgCl2的转化

二.填空题

11.利用海水提取粗盐的过程如图所示,回答有关问题

(1)一定质量的海水,通过贮水池引入到蒸发池中,在没有引入结晶池之前的蒸发过程中,蒸发池中氯化 钠的质量会 (填“增大”、“不变”或“减小”).

(2)粗盐中含有的难溶性杂质,在实验室里可以通过溶解、过滤、蒸发等操作将其去除,这些操作中都会用到玻璃棒,其中在过滤操作中玻璃棒的作用是 (填“引流”或“加快溶解”).

(3)用氯化钠固体配制100g质量分数为6%的氯化钠溶液.

①配制时,涉及以下实验步骤:其正确的实验步骤顺序是 (填字母)

A.称量及量取 B.计算 C.溶解 D.装瓶贴标签.

②将已配好的100g质量分数为6%的氯化钠溶液变成质量分数为16%的氯化钠溶液,需要再加NaCl的质量是 g(计算结果精确到0.1)

12.二十一世纪是海洋开发与利用的世纪,我市实施黄蓝两大国家战略形成新的发展格局,海洋化学资源的综合利用将是重点发展领域之一.

海水晒盐:将海水引入蒸发池,经日晒蒸发到一定程度时,导入结晶池,继续日晒,海水就会成为食盐的饱和溶液,再晒就会逐渐析出粗盐,剩余的液体称为母液(也称卤水).

1L海水在逐渐浓缩过程中不断析出的盐的种类和质量(单位:g)关系如表所示:

海水密度(g/mL) CaSO4 NaCl MgCl2 MgSO4

1.20 0.91

1.21 0.05 3.26 0.004 0.008

1.22 0.015 9.65 0.01 0.04

1.26 0.01 2.64 0.02 0.02

1.31 1.40 0.54 0.03

I、海水晒盐是 (选填“物理”或“化学”)变化,包含蒸发、 等过程.

II、若得到纯度较高的粗盐和含浓度较高的卤水,卤水的密度应控制在什么范围 ,原因是 .

三.解答

13.海水是一种化学成分复杂的混合物,除了水还包括溶解于水中的丰富的矿物质和少量气体.以海水为原料可以生产许多化工产品:如氯化钠、氢氧化钠、氢气、氯气、镁、食用加碘盐等.

(1)海水中含量最高的元素是 .(填元素符号)

(2)在氯化钠、氢氧化钠、氢气、氯气、镁、食用加碘盐中,属于混合物的是 (填名称);属于化合物的是 (填化学式).

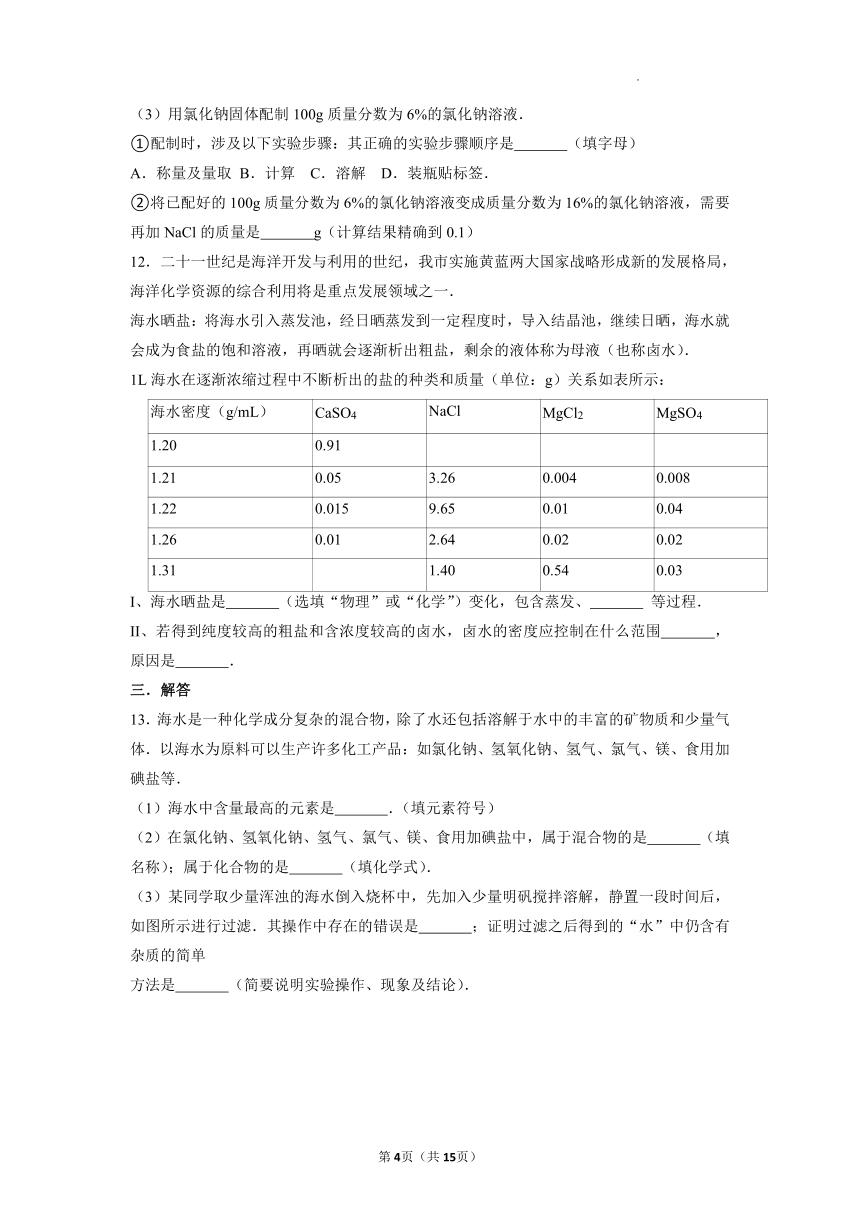

(3)某同学取少量浑浊的海水倒入烧杯中,先加入少量明矾搅拌溶解,静置一段时间后,如图所示进行过滤.其操作中存在的错误是 ;证明过滤之后得到的“水”中仍含有杂质的简单

方法是 (简要说明实验操作、现象及结论).

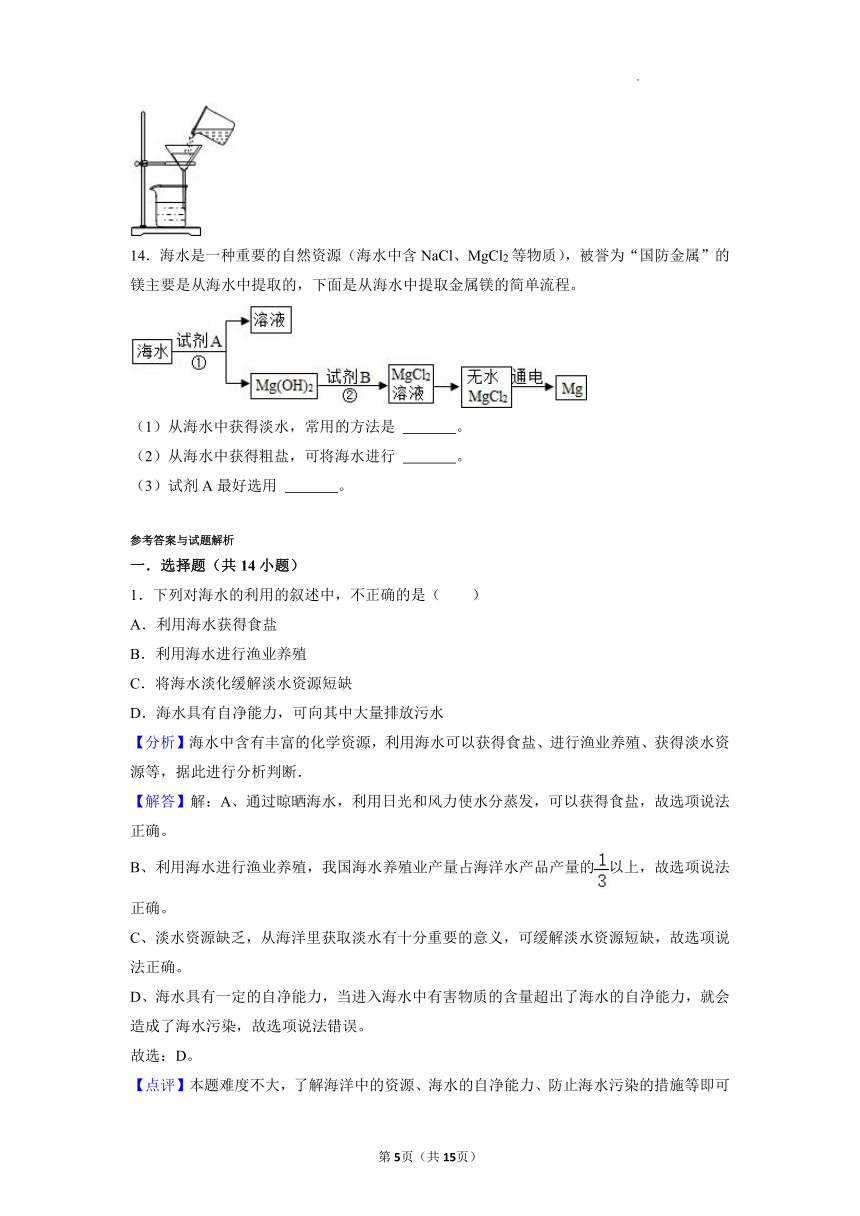

14.海水是一种重要的自然资源(海水中含NaCl、MgCl2等物质),被誉为“国防金属”的镁主要是从海水中提取的,下面是从海水中提取金属镁的简单流程。

(1)从海水中获得淡水,常用的方法是 。

(2)从海水中获得粗盐,可将海水进行 。

(3)试剂A最好选用 。

参考答案与试题解析

一.选择题(共14小题)

1.下列对海水的利用的叙述中,不正确的是( )

A.利用海水获得食盐

B.利用海水进行渔业养殖

C.将海水淡化缓解淡水资源短缺

D.海水具有自净能力,可向其中大量排放污水

【分析】海水中含有丰富的化学资源,利用海水可以获得食盐、进行渔业养殖、获得淡水资源等,据此进行分析判断.

【解答】解:A、通过晾晒海水,利用日光和风力使水分蒸发,可以获得食盐,故选项说法正确。

B、利用海水进行渔业养殖,我国海水养殖业产量占海洋水产品产量的以上,故选项说法正确。

C、淡水资源缺乏,从海洋里获取淡水有十分重要的意义,可缓解淡水资源短缺,故选项说法正确。

D、海水具有一定的自净能力,当进入海水中有害物质的含量超出了海水的自净能力,就会造成了海水污染,故选项说法错误。

故选:D。

【点评】本题难度不大,了解海洋中的资源、海水的自净能力、防止海水污染的措施等即可正确解答本题.

2.如图为氢氧化钙的溶解度曲线,下列说法不正确的是( )

A.氢氧化钙的溶解度随温度的升高而减小

B.30℃时,100g水中最多溶解0.15g氢氧化钙

C.30℃恰好饱和的石灰水升温到50℃,溶质的质量分数变小

D.70℃时,饱和石灰水中溶质和溶液的质量比为0.1:100

【分析】根据物质的溶解度曲线可以判断随着温度的变化,物质的溶解度变化情况;

根据物质的溶解度曲线可以判断某一温度时物质的溶解度大小比较;

饱和溶液溶质质量分数=×100%;

根据物质的溶解度曲线可以计算饱和石灰水中溶质和溶液的质量比。

【解答】解:A、氢氧化钙的溶解度随温度的升高而减小,该选项说法正确;

B、30℃时,100g水中最多溶解0.15g氢氧化钙,该选项说法正确;

C、30℃恰好饱和的石灰水升温到50℃,氢氧化钙溶解度减小,部分氢氧化钙析出,溶质的质量分数变小,该选项说法正确;

D、70℃时,饱和石灰水中溶质和溶液的质量比为:0.10g:(100g+0.10g)=0.1:100.1=1:1001,该选项说法不正确。

故选:D。

【点评】溶解度曲线能定量地表示出溶解度变化的规律,从溶解度曲线可以看出:同一溶质在不同温度下的溶解度不同;同一温度下,不同溶质的溶解度可能相同,也可能不同;温度对不同物质的溶解度影响不同。

3.下列实验操作中错误的是( )

A.蒸发结晶 B.检查气密性

C.滴管用后不洗插回原瓶 D.塞紧橡皮塞

【分析】A、根据蒸发操作的注意事项进行分析判断。

B、根据检查装置气密性的方法进行分析判断。

C、根据滴瓶上的胶头滴管的使用方法进行分析判断。

D、根据在试管口塞橡皮塞的方法进行分析判断。

【解答】解:A、蒸发过程中,为防止液滴飞溅,要用玻璃棒不断地搅拌,图中所示操作正确。

B、检查装置气密性的方法:把导管的一端浸没在水里,双手紧贴容器外壁,若导管口有气泡冒出,装置不漏气;反之则相反;图中所示操作正确。

C、滴瓶上的胶头滴管专管专用,用完后直接放回原瓶,不需要用水清洗,图中所示操作正确。

D、应把橡皮塞慢慢转动塞进试管口,切不可把试管放在桌子上再使劲塞进塞子,以免压破试管,图中所示操作错误。

故选:D。

【点评】本题难度不大,熟悉各种仪器的用途及使用注意事项、掌握常见化学实验基本操作的注意事项是解答此类试题的关键。

4.广泛应用于火箭、导弹和飞机制造业的金属镁可以从海水中提取,镁属于( )

A.矿产资源 B.动力资源 C.化学资源 D.生物资源

【分析】根据资源的分类来分析解答。

【解答】解:从海水中制得的金属镁是将海水中的氯化镁通过化学的方法制得的,属于海洋化学资源。

故选:C。

【点评】本题考查了海洋资源的分类,难度不大。

5.实验室进行NaCl溶液蒸发时,一般有以下操作过程,其正确的操作顺序是( )

①放置酒精灯 ②固定铁圈的位置 ③放上蒸发皿 ④加热搅拌 ⑤停止加热、余热蒸干。

A.①②③④ B.①②③④⑤ C.②③①④⑤ D.②①③④⑤

【分析】组装装置的一般顺序是:先左后右,先下后上,据此分析判断。

【解答】解:实验室进行NaCl溶液蒸发时,先放置酒精灯,根据酒精灯的高度确定固定铁圈的位置,然后再放上蒸发皿,倒入NaCl溶液就可以加热搅拌,当出现较多固体时,停止加热、余热蒸干。所以顺序是:①②③④⑤。

故选:B。

【点评】本题主要考查了粗盐提出的步骤,难度不大,把握组装装置的顺序是解答本题的关键。

6.已知:Mg(OH)2MgO+H2O,CaCO3CaO+CO2↑.取12.9gMg(OH)2和CaCO3的混合物,加热,剩余固体质量随时间变化如图所示。下列说法错误的是( )

A.x点剩余固体成分为CaCO3、MgO和Mg(OH)2

B.y点剩余固体中镁元素质量为1.2g

C.z点发生的反应为CaCO3CaO+CO2↑

D.若剩余固体中钙元素的质量分数为36.0%,则剩余固体的成分为CaCO3和MgO

【分析】根据氢氧化镁受热易分解生成了水蒸气,固体的质量要减少;碳酸钙高温下分解放出了二氧化碳气体,固体的质量要减少,完全反应后,固体的质量不再减少。据此分析判断有关的说法。

【解答】解:由题意可知,氢氧化镁受热易分解生成了水蒸气,固体的质量要减少;碳酸钙高温下分解放出了二氧化碳气体,固体的质量要减少,完全反应后,固体的质量不再减少。由此可知:

A、图中x表示氢氧化镁还没有完全分解,x点剩余固体是氧化镁、氢氧化镁和碳酸钙,是由一种盐和一种碱组成,故A说法正确;

B、由图象可知,生成水的质量为:12.9g﹣12.0g=0.9g

设氢氧化镁的质量为m

Mg(OH)2MgO+H2O

58 18

m 0.9g

解得:m=2.9g

镁元素的质量为:2.9g×=1.2g。

故B说法正确;

C、z点时碳酸钙未完全发生反应,此时发生的反应为:CaCO3CaO+CO2↑,故C正确;

D、由上述计算可知,碳酸钙的质量为:12.9g﹣2.9g=10g,若碳酸钙完全分解,则剩余固体中钙元素的质量分数是:≈52.6%>36.0%,说明了碳酸钙没有完全分解,则剩余固体的成分为CaCO3、MgO、CaO,故D说法错误。

故选:D。

【点评】解答本题的关键是分清反应的先后关系,由于氢氧化镁受热易分解,碳酸钙高温分解,所以氢氧化镁先分解,氢氧化镁分解完后,等加热到高温时碳酸钙分解。

7.t1℃时,将等质量的硝酸钾和氯化钾分别加入到各盛有100 g水的两个烧杯中,充分搅拌后现象如图中Ⅰ所示,硝酸钾和氯化钾的溶解度曲线如图Ⅱ所示。则下列说法正确的是( )

A.烧杯①的溶液一定是不饱和溶液

B.烧杯①的溶液是硝酸钾溶液

C.若烧杯②的溶液升温到t2℃时,烧杯底部是否还有未溶解的固体,无法判断

D.若烧杯①和烧杯②的溶液都升温到t2℃时,溶质的质量分数相等

【分析】根据固体的溶解度曲线可以:①查出某物质在一定温度下的溶解度,从而确定物质的溶解性,②比较不同物质在同一温度下的溶解度大小,从而判断饱和溶液中溶质的质量分数的大小,③判断物质的溶解度随温度变化的变化情况,从而判断通过降温结晶还是蒸发结晶的方法达到提纯物质的目的。

【解答】解:A、烧杯①底部没有固体剩余,所以溶液可能是不饱和溶液,故A错误;

B、由溶解度曲线图可知,t1℃时,氯化钾的溶解度大于硝酸钾的溶解度,图Ⅰ中烧杯①中溶质完全溶解,烧杯②中溶质有剩余,可知烧杯①中溶解的是氯化钾,烧杯②中溶解的是硝酸钾,故B错误;

C、烧杯①中的溶质可能刚好完全溶解达到饱和,也可能未达饱和;由图Ⅱ可知,两烧杯中加入的溶质质量一定小于t2℃时两物质的溶解度,所以将烧杯②的溶液升温到t2℃时,烧杯中的溶质完全溶解,故C错误;

D、若将烧杯①和烧杯②的溶液都升温到t2℃时,溶质均完全溶解,此时两烧杯中的溶质质量和溶剂质量均相等,则溶质的质量分数一定相等,故D正确。

故选:D。

【点评】本题难度不是很大,主要考查了固体的溶解度曲线所表示的意义,及根据固体的溶解度曲线来解决相关的问题,从而培养分析问题、解决问题的能力。

8.甲、乙两种物质的溶解度曲线如图所示,下列叙述不正确的是( )

A.t1℃时,甲的溶解度小于乙的溶解度

B.t1℃时,加入甲物质,可使不饱和的甲溶液变成饱和溶液

C.t2℃时,甲或乙两种物质的饱和溶液中溶质与溶剂的质量比是W:100

D.将甲、乙饱和溶液的温度从t2℃降到t1℃时,甲析出晶体多

【分析】根据固体的溶解度曲线可以:①查出某物质在一定温度下的溶解度,从而确定物质的溶解性,②比较不同物质在同一温度下的溶解度大小,从而判断饱和溶液中溶质的质量分数的大小,③判断物质的溶解度随温度变化的变化情况,从而判断通过降温结晶还是蒸发结晶的方法达到提纯物质的目的。

【解答】解:A、通过分析溶解度曲线可知,t1℃时,甲的溶解度小于乙的溶解度,故A正确;

B、t1℃时,加入甲物质,可使不饱和的甲溶液变成饱和溶液,故B正确;

C、t2℃时,甲或乙两种物质的溶解度Wg,所以饱和溶液中溶质与溶剂的质量比是W:100,故C正确;

D、将甲、乙饱和溶液的温度从t2℃降到t1℃时,饱和溶液的质量不能确定,所以析出晶体也不能确定,故D错误。

故选:D。

【点评】本题难度不是很大,主要考查了固体的溶解度曲线所表示的意义,及根据固体的溶解度曲线来解决相关的问题,从而培养分析问题、解决问题的能力。

9.海水淡化是解决淡水资源不足的重要方法。下列方法中,可以使海水淡化的是( )

A.蒸馏 B.沉降 C.过滤 D.吸附

【分析】海水淡化能极大地缓解人类面临的水资源日益紧缺的状况,海水淡化的方法有多级闪急蒸馏法、膜分离法、结晶法等,据此进行分析判断。

【解答】解:A、将海水蒸馏,能将水从海水中分离出来,从而实现海水淡化,故选项正确。

B、沉降,能使海水中的悬浮颗粒沉淀下来而净水,不能使盐分沉降,不能淡化海水,故选项错误。

C、将海水过滤,只能除去海水的不溶性杂质,不能使海水淡化,故选项错误。

D、吸附,能吸附异味和色素等,不能使海水淡化,故选项错误。

故选:A。

【点评】本题难度不大,了解海水淡化的方法有多级闪急蒸馏法、膜分离法、结晶法等是正确解答本题的关键。

10.人类常利用化学反应得到所需要的物质。如图是Mg(OH)2、MgCl2、Mg(NO3)2三种物质间的转化关系,根据所学知识判断,下列说法正确的是( )

A.通过加入氯化铜溶液或稀盐酸可实现①的转化

B.通过一步反应无法实现②的转化

C.通过加入氢氧化钠等可溶性碱可实现③的转化

D.通过一步反应可实现Mg(NO3)2向MgCl2的转化

【分析】A、根据氢氧化镁难溶于水,进行分析判断。

B、根据盐的化学性质,进行分析判断。

C、根据盐的化学性质,进行分析判断。

D、根据复分解反应发生的条件,若两种物质相互交换成分有沉淀、气体或水生成,进行分析判断。

【解答】解:A、氢氧化镁难溶于水,不能与氯化铜溶液反应,故选项说法错误。

B、氯化镁溶液能与硝酸银溶液反应生成氯化银沉淀和硝酸镁,通过一步反应能实现②的转化,故选项说法错误。

C、硝酸镁与可溶性碱反应生成氢氧化镁沉淀,通过加入氢氧化钠等可溶性碱可实现③的转化,故选项说法正确。

D、Mg(NO3)2转化为MgCl2,假设能行,对应的生成物是氯化镁和硝酸盐,氯化镁和硝酸盐均易溶于水,不能发生复分解反应,故选项说法错误。

故选:C。

【点评】本题难度不大,掌握盐和碱的化学性质、复分解反应发生的条件等是正确解答本题的关键。

11.利用海水提取粗盐的过程如图所示,回答有关问题

(1)一定质量的海水,通过贮水池引入到蒸发池中,在没有引入结晶池之前的蒸发过程中,蒸发池中氯化 钠的质量会 不变 (填“增大”、“不变”或“减小”).

(2)粗盐中含有的难溶性杂质,在实验室里可以通过溶解、过滤、蒸发等操作将其去除,这些操作中都会用到玻璃棒,其中在过滤操作中玻璃棒的作用是 引流 (填“引流”或“加快溶解”).

(3)用氯化钠固体配制100g质量分数为6%的氯化钠溶液.

①配制时,涉及以下实验步骤:其正确的实验步骤顺序是 BACD (填字母)

A.称量及量取 B.计算 C.溶解 D.装瓶贴标签.

②将已配好的100g质量分数为6%的氯化钠溶液变成质量分数为16%的氯化钠溶液,需要再加NaCl的质量是 11.9 g(计算结果精确到0.1)

【分析】(1)根据在蒸发池中,水蒸发了,溶剂的质量减少,溶质的质量不变进行分析;

(2)根据在过滤操作中玻璃棒的作用是引流进行分析;

(3)①根据配制一定质量分数溶液的步骤是:计算、称量、溶解、装瓶进行分析;

②根据溶质质量=溶液质量×溶质质量分数进行分析.

【解答】解:(1)在蒸发池中,水蒸发了,溶剂的质量减少,溶质的质量不变;

(2)在过滤操作中玻璃棒的作用是引流;

(3)①配制一定质量分数溶液的步骤是:计算、称量、溶解、装瓶,所以正确的实验步骤顺序是BACD;

②100g质量分数的6%的氯化钠溶液中溶质质量为:100g×6%=6g,

设需要再加NaCl的质量是x,

×100%=16%

x=11.9g

故答案为:(1)不变;

(2)引流;

(3)①BACD;

②11.9.

【点评】本题主要考查粗盐提纯、饱和溶液和不饱和溶液之间可以相互转化、以及溶液组成的变化等知识,难度不大.

12.二十一世纪是海洋开发与利用的世纪,我市实施黄蓝两大国家战略形成新的发展格局,海洋化学资源的综合利用将是重点发展领域之一.

海水晒盐:将海水引入蒸发池,经日晒蒸发到一定程度时,导入结晶池,继续日晒,海水就会成为食盐的饱和溶液,再晒就会逐渐析出粗盐,剩余的液体称为母液(也称卤水).

1L海水在逐渐浓缩过程中不断析出的盐的种类和质量(单位:g)关系如表所示:

海水密度(g/mL) CaSO4 NaCl MgCl2 MgSO4

1.20 0.91

1.21 0.05 3.26 0.004 0.008

1.22 0.015 9.65 0.01 0.04

1.26 0.01 2.64 0.02 0.02

1.31 1.40 0.54 0.03

I、海水晒盐是 物理 (选填“物理”或“化学”)变化,包含蒸发、 结晶 等过程.

II、若得到纯度较高的粗盐和含浓度较高的卤水,卤水的密度应控制在什么范围 1.21g mL﹣1~1.26g mL﹣1范围内 ,原因是 尽可能使氯化钠析出,尽少减少杂质盐类的析出 .

【分析】根据海水晒盐的原理、过程以及图表中的信息数据结合题干的要求来分析:得到纯度较高的粗盐和含浓度较高的卤水选择范围并分析原因.

【解答】解:Ⅰ、海水晒盐是一种物理变化;包括蒸发和结晶两个过程;

Ⅱ、根据图表中的数据进行分析可知,若得到纯度较高的粗盐和含浓度较高的卤水就是尽可能使氯化钠析出,尽少减少杂质盐类的析出,故应将密度控制在1.21g mL﹣1~1.26g mL﹣1范围内;

故答案为:Ⅰ、物理;结晶;Ⅱ、1.21g mL﹣1~1.26g mL﹣1范围内;尽可能使氯化钠析出,尽少减少杂质盐类的析出.

【点评】本题主要考查了粗盐结晶制精盐的过程,掌握原理及会利用表格数据结合要求进行分析得出结论,难度不大.

三.解答题(共2小题)

13.海水是一种化学成分复杂的混合物,除了水还包括溶解于水中的丰富的矿物质和少量气体.以海水为原料可以生产许多化工产品:如氯化钠、氢氧化钠、氢气、氯气、镁、食用加碘盐等.

(1)海水中含量最高的元素是 O .(填元素符号)

(2)在氯化钠、氢氧化钠、氢气、氯气、镁、食用加碘盐中,属于混合物的是 食用加碘盐 (填名称);属于化合物的是 NaCl、NaOH (填化学式).

(3)某同学取少量浑浊的海水倒入烧杯中,先加入少量明矾搅拌溶解,静置一段时间后,如图所示进行过滤.其操作中存在的错误是 没用玻璃棒引流 ;证明过滤之后得到的“水”中仍含有杂质的简单

方法是 加热蒸发,有固体析出,说明滤液不是纯净物 (简要说明实验操作、现象及结论).

【分析】(1)根据海水中含量最多的物质是水,水中含量最高的是氧元素分析解答;

(2)根据混合物、纯净物和化合物的基本概念解答;

(3)根据过滤中需要玻璃棒进行引流以及水中没有杂质,水蒸发形成水蒸气就会消失了,如果有杂质,蒸发以后,会有固体残留分析解答.

【解答】解:(1)海水中含量最多的物质是水,水中含量最高的是氧元素,所以海水中含量最高的是氧元素;

(2)混合物是由两种或两种以上的物质组成的,纯净物是由一种物质组成的,由两种或两种以上元素组成的纯净物属化合物,由同种元素组成的纯净物属单质,所以氯化钠、氢氧化钠、氢气、氯气、镁、食用加碘盐中食用加碘盐属混合物,其余的属纯净物,氯化钠、氢氧化钠是由两种或两种以上元素组成的纯净物属化合物,氢气、氯气、镁都只含有一种物质都属单质;

(3)过滤中需要玻璃棒进行引流;水的气态形式是水蒸气,将水加热后,水以水蒸气的形式散布到空气中,如果有杂质,就会有固体残留.

故答案为:(1)O;

(2)食用加碘盐;NaCl、NaOH;

(3)没用玻璃棒引流;加热蒸发,有固体析出,说明滤液不是纯净物.

【点评】本题考查了物质的分离和海水的元素组成及水的净化相关知识,侧重基础紧扣课标要求.

14.海水是一种重要的自然资源(海水中含NaCl、MgCl2等物质),被誉为“国防金属”的镁主要是从海水中提取的,下面是从海水中提取金属镁的简单流程。

(1)从海水中获得淡水,常用的方法是 蒸馏 。

(2)从海水中获得粗盐,可将海水进行 蒸发结晶 。

(3)试剂A最好选用 熟石灰 。

【分析】蒸馏是淡化海水的一种常用方法;用蒸发结晶的方法可以从海水中获得食盐;氢氧化钙显碱性,能和氯化镁反应生成氢氧化镁沉淀,氢氧化钙的价格比较经济。

【解答】解:(1)从海水中获得淡水,常用的方法是蒸馏。故填:蒸馏。

(2)从海水中获得粗盐,可将海水进行蒸发结晶。故填:蒸发结晶。

(3)氢氧化钙显碱性,能和氯化镁反应生成氢氧化镁沉淀,氢氧化钙的价格比较经济。故填:熟石灰。

【点评】解答本题要掌握淡化海水的方法和物质的性质等方面的内容,只有这样才能对相关方面的问题做出正确的判断。

第2页(共2页)

一.选择题(共10小题)

1.下列对海水的利用的叙述中,不正确的是( )

A.利用海水获得食盐

B.利用海水进行渔业养殖

C.将海水淡化缓解淡水资源短缺

D.海水具有自净能力,可向其中大量排放污水

2.如图为氢氧化钙的溶解度曲线,下列说法不正确的是( )

A.氢氧化钙的溶解度随温度的升高而减小

B.30℃时,100g水中最多溶解0.15g氢氧化钙

C.30℃恰好饱和的石灰水升温到50℃,溶质的质量分数变小

D.70℃时,饱和石灰水中溶质和溶液的质量比为0.1:100

3.下列实验操作中错误的是( )

A.蒸发结晶 B.检查气密性

C.滴管用后不洗插回原瓶 D.塞紧橡皮塞

4.广泛应用于火箭、导弹和飞机制造业的金属镁可以从海水中提取,镁属于( )

A.矿产资源 B.动力资源 C.化学资源 D.生物资源

5.实验室进行NaCl溶液蒸发时,一般有以下操作过程,其正确的操作顺序是( )

①放置酒精灯 ②固定铁圈的位置 ③放上蒸发皿 ④加热搅拌 ⑤停止加热、余热蒸干。

A.①②③④ B.①②③④⑤ C.②③①④⑤ D.②①③④⑤

6.已知:Mg(OH)2MgO+H2O,CaCO3CaO+CO2↑.取12.9gMg(OH)2和CaCO3的混合物,加热,剩余固体质量随时间变化如图所示。下列说法错误的是( )

A.x点剩余固体成分为CaCO3、MgO和Mg(OH)2

B.y点剩余固体中镁元素质量为1.2g

C.z点发生的反应为CaCO3CaO+CO2↑

D.若剩余固体中钙元素的质量分数为36.0%,则剩余固体的成分为CaCO3和MgO

7.t1℃时,将等质量的硝酸钾和氯化钾分别加入到各盛有100 g水的两个烧杯中,充分搅拌后现象如图中Ⅰ所示,硝酸钾和氯化钾的溶解度曲线如图Ⅱ所示。则下列说法正确的是( )

A.烧杯①的溶液一定是不饱和溶液

B.烧杯①的溶液是硝酸钾溶液

C.若烧杯②的溶液升温到t2℃时,烧杯底部是否还有未溶解的固体,无法判断

D.若烧杯①和烧杯②的溶液都升温到t2℃时,溶质的质量分数相等

8.甲、乙两种物质的溶解度曲线如图所示,下列叙述不正确的是( )

A.t1℃时,甲的溶解度小于乙的溶解度

B.t1℃时,加入甲物质,可使不饱和的甲溶液变成饱和溶液

C.t2℃时,甲或乙两种物质的饱和溶液中溶质与溶剂的质量比是W:100

D.将甲、乙饱和溶液的温度从t2℃降到t1℃时,甲析出晶体多

9.海水淡化是解决淡水资源不足的重要方法。下列方法中,可以使海水淡化的是( )

A.蒸馏 B.沉降 C.过滤 D.吸附

10.人类常利用化学反应得到所需要的物质。如图是Mg(OH)2、MgCl2、Mg(NO3)2三种物质间的转化关系,根据所学知识判断,下列说法正确的是( )

A.通过加入氯化铜溶液或稀盐酸可实现①的转化

B.通过一步反应无法实现②的转化

C.通过加入氢氧化钠等可溶性碱可实现③的转化

D.通过一步反应可实现Mg(NO3)2向MgCl2的转化

二.填空题

11.利用海水提取粗盐的过程如图所示,回答有关问题

(1)一定质量的海水,通过贮水池引入到蒸发池中,在没有引入结晶池之前的蒸发过程中,蒸发池中氯化 钠的质量会 (填“增大”、“不变”或“减小”).

(2)粗盐中含有的难溶性杂质,在实验室里可以通过溶解、过滤、蒸发等操作将其去除,这些操作中都会用到玻璃棒,其中在过滤操作中玻璃棒的作用是 (填“引流”或“加快溶解”).

(3)用氯化钠固体配制100g质量分数为6%的氯化钠溶液.

①配制时,涉及以下实验步骤:其正确的实验步骤顺序是 (填字母)

A.称量及量取 B.计算 C.溶解 D.装瓶贴标签.

②将已配好的100g质量分数为6%的氯化钠溶液变成质量分数为16%的氯化钠溶液,需要再加NaCl的质量是 g(计算结果精确到0.1)

12.二十一世纪是海洋开发与利用的世纪,我市实施黄蓝两大国家战略形成新的发展格局,海洋化学资源的综合利用将是重点发展领域之一.

海水晒盐:将海水引入蒸发池,经日晒蒸发到一定程度时,导入结晶池,继续日晒,海水就会成为食盐的饱和溶液,再晒就会逐渐析出粗盐,剩余的液体称为母液(也称卤水).

1L海水在逐渐浓缩过程中不断析出的盐的种类和质量(单位:g)关系如表所示:

海水密度(g/mL) CaSO4 NaCl MgCl2 MgSO4

1.20 0.91

1.21 0.05 3.26 0.004 0.008

1.22 0.015 9.65 0.01 0.04

1.26 0.01 2.64 0.02 0.02

1.31 1.40 0.54 0.03

I、海水晒盐是 (选填“物理”或“化学”)变化,包含蒸发、 等过程.

II、若得到纯度较高的粗盐和含浓度较高的卤水,卤水的密度应控制在什么范围 ,原因是 .

三.解答

13.海水是一种化学成分复杂的混合物,除了水还包括溶解于水中的丰富的矿物质和少量气体.以海水为原料可以生产许多化工产品:如氯化钠、氢氧化钠、氢气、氯气、镁、食用加碘盐等.

(1)海水中含量最高的元素是 .(填元素符号)

(2)在氯化钠、氢氧化钠、氢气、氯气、镁、食用加碘盐中,属于混合物的是 (填名称);属于化合物的是 (填化学式).

(3)某同学取少量浑浊的海水倒入烧杯中,先加入少量明矾搅拌溶解,静置一段时间后,如图所示进行过滤.其操作中存在的错误是 ;证明过滤之后得到的“水”中仍含有杂质的简单

方法是 (简要说明实验操作、现象及结论).

14.海水是一种重要的自然资源(海水中含NaCl、MgCl2等物质),被誉为“国防金属”的镁主要是从海水中提取的,下面是从海水中提取金属镁的简单流程。

(1)从海水中获得淡水,常用的方法是 。

(2)从海水中获得粗盐,可将海水进行 。

(3)试剂A最好选用 。

参考答案与试题解析

一.选择题(共14小题)

1.下列对海水的利用的叙述中,不正确的是( )

A.利用海水获得食盐

B.利用海水进行渔业养殖

C.将海水淡化缓解淡水资源短缺

D.海水具有自净能力,可向其中大量排放污水

【分析】海水中含有丰富的化学资源,利用海水可以获得食盐、进行渔业养殖、获得淡水资源等,据此进行分析判断.

【解答】解:A、通过晾晒海水,利用日光和风力使水分蒸发,可以获得食盐,故选项说法正确。

B、利用海水进行渔业养殖,我国海水养殖业产量占海洋水产品产量的以上,故选项说法正确。

C、淡水资源缺乏,从海洋里获取淡水有十分重要的意义,可缓解淡水资源短缺,故选项说法正确。

D、海水具有一定的自净能力,当进入海水中有害物质的含量超出了海水的自净能力,就会造成了海水污染,故选项说法错误。

故选:D。

【点评】本题难度不大,了解海洋中的资源、海水的自净能力、防止海水污染的措施等即可正确解答本题.

2.如图为氢氧化钙的溶解度曲线,下列说法不正确的是( )

A.氢氧化钙的溶解度随温度的升高而减小

B.30℃时,100g水中最多溶解0.15g氢氧化钙

C.30℃恰好饱和的石灰水升温到50℃,溶质的质量分数变小

D.70℃时,饱和石灰水中溶质和溶液的质量比为0.1:100

【分析】根据物质的溶解度曲线可以判断随着温度的变化,物质的溶解度变化情况;

根据物质的溶解度曲线可以判断某一温度时物质的溶解度大小比较;

饱和溶液溶质质量分数=×100%;

根据物质的溶解度曲线可以计算饱和石灰水中溶质和溶液的质量比。

【解答】解:A、氢氧化钙的溶解度随温度的升高而减小,该选项说法正确;

B、30℃时,100g水中最多溶解0.15g氢氧化钙,该选项说法正确;

C、30℃恰好饱和的石灰水升温到50℃,氢氧化钙溶解度减小,部分氢氧化钙析出,溶质的质量分数变小,该选项说法正确;

D、70℃时,饱和石灰水中溶质和溶液的质量比为:0.10g:(100g+0.10g)=0.1:100.1=1:1001,该选项说法不正确。

故选:D。

【点评】溶解度曲线能定量地表示出溶解度变化的规律,从溶解度曲线可以看出:同一溶质在不同温度下的溶解度不同;同一温度下,不同溶质的溶解度可能相同,也可能不同;温度对不同物质的溶解度影响不同。

3.下列实验操作中错误的是( )

A.蒸发结晶 B.检查气密性

C.滴管用后不洗插回原瓶 D.塞紧橡皮塞

【分析】A、根据蒸发操作的注意事项进行分析判断。

B、根据检查装置气密性的方法进行分析判断。

C、根据滴瓶上的胶头滴管的使用方法进行分析判断。

D、根据在试管口塞橡皮塞的方法进行分析判断。

【解答】解:A、蒸发过程中,为防止液滴飞溅,要用玻璃棒不断地搅拌,图中所示操作正确。

B、检查装置气密性的方法:把导管的一端浸没在水里,双手紧贴容器外壁,若导管口有气泡冒出,装置不漏气;反之则相反;图中所示操作正确。

C、滴瓶上的胶头滴管专管专用,用完后直接放回原瓶,不需要用水清洗,图中所示操作正确。

D、应把橡皮塞慢慢转动塞进试管口,切不可把试管放在桌子上再使劲塞进塞子,以免压破试管,图中所示操作错误。

故选:D。

【点评】本题难度不大,熟悉各种仪器的用途及使用注意事项、掌握常见化学实验基本操作的注意事项是解答此类试题的关键。

4.广泛应用于火箭、导弹和飞机制造业的金属镁可以从海水中提取,镁属于( )

A.矿产资源 B.动力资源 C.化学资源 D.生物资源

【分析】根据资源的分类来分析解答。

【解答】解:从海水中制得的金属镁是将海水中的氯化镁通过化学的方法制得的,属于海洋化学资源。

故选:C。

【点评】本题考查了海洋资源的分类,难度不大。

5.实验室进行NaCl溶液蒸发时,一般有以下操作过程,其正确的操作顺序是( )

①放置酒精灯 ②固定铁圈的位置 ③放上蒸发皿 ④加热搅拌 ⑤停止加热、余热蒸干。

A.①②③④ B.①②③④⑤ C.②③①④⑤ D.②①③④⑤

【分析】组装装置的一般顺序是:先左后右,先下后上,据此分析判断。

【解答】解:实验室进行NaCl溶液蒸发时,先放置酒精灯,根据酒精灯的高度确定固定铁圈的位置,然后再放上蒸发皿,倒入NaCl溶液就可以加热搅拌,当出现较多固体时,停止加热、余热蒸干。所以顺序是:①②③④⑤。

故选:B。

【点评】本题主要考查了粗盐提出的步骤,难度不大,把握组装装置的顺序是解答本题的关键。

6.已知:Mg(OH)2MgO+H2O,CaCO3CaO+CO2↑.取12.9gMg(OH)2和CaCO3的混合物,加热,剩余固体质量随时间变化如图所示。下列说法错误的是( )

A.x点剩余固体成分为CaCO3、MgO和Mg(OH)2

B.y点剩余固体中镁元素质量为1.2g

C.z点发生的反应为CaCO3CaO+CO2↑

D.若剩余固体中钙元素的质量分数为36.0%,则剩余固体的成分为CaCO3和MgO

【分析】根据氢氧化镁受热易分解生成了水蒸气,固体的质量要减少;碳酸钙高温下分解放出了二氧化碳气体,固体的质量要减少,完全反应后,固体的质量不再减少。据此分析判断有关的说法。

【解答】解:由题意可知,氢氧化镁受热易分解生成了水蒸气,固体的质量要减少;碳酸钙高温下分解放出了二氧化碳气体,固体的质量要减少,完全反应后,固体的质量不再减少。由此可知:

A、图中x表示氢氧化镁还没有完全分解,x点剩余固体是氧化镁、氢氧化镁和碳酸钙,是由一种盐和一种碱组成,故A说法正确;

B、由图象可知,生成水的质量为:12.9g﹣12.0g=0.9g

设氢氧化镁的质量为m

Mg(OH)2MgO+H2O

58 18

m 0.9g

解得:m=2.9g

镁元素的质量为:2.9g×=1.2g。

故B说法正确;

C、z点时碳酸钙未完全发生反应,此时发生的反应为:CaCO3CaO+CO2↑,故C正确;

D、由上述计算可知,碳酸钙的质量为:12.9g﹣2.9g=10g,若碳酸钙完全分解,则剩余固体中钙元素的质量分数是:≈52.6%>36.0%,说明了碳酸钙没有完全分解,则剩余固体的成分为CaCO3、MgO、CaO,故D说法错误。

故选:D。

【点评】解答本题的关键是分清反应的先后关系,由于氢氧化镁受热易分解,碳酸钙高温分解,所以氢氧化镁先分解,氢氧化镁分解完后,等加热到高温时碳酸钙分解。

7.t1℃时,将等质量的硝酸钾和氯化钾分别加入到各盛有100 g水的两个烧杯中,充分搅拌后现象如图中Ⅰ所示,硝酸钾和氯化钾的溶解度曲线如图Ⅱ所示。则下列说法正确的是( )

A.烧杯①的溶液一定是不饱和溶液

B.烧杯①的溶液是硝酸钾溶液

C.若烧杯②的溶液升温到t2℃时,烧杯底部是否还有未溶解的固体,无法判断

D.若烧杯①和烧杯②的溶液都升温到t2℃时,溶质的质量分数相等

【分析】根据固体的溶解度曲线可以:①查出某物质在一定温度下的溶解度,从而确定物质的溶解性,②比较不同物质在同一温度下的溶解度大小,从而判断饱和溶液中溶质的质量分数的大小,③判断物质的溶解度随温度变化的变化情况,从而判断通过降温结晶还是蒸发结晶的方法达到提纯物质的目的。

【解答】解:A、烧杯①底部没有固体剩余,所以溶液可能是不饱和溶液,故A错误;

B、由溶解度曲线图可知,t1℃时,氯化钾的溶解度大于硝酸钾的溶解度,图Ⅰ中烧杯①中溶质完全溶解,烧杯②中溶质有剩余,可知烧杯①中溶解的是氯化钾,烧杯②中溶解的是硝酸钾,故B错误;

C、烧杯①中的溶质可能刚好完全溶解达到饱和,也可能未达饱和;由图Ⅱ可知,两烧杯中加入的溶质质量一定小于t2℃时两物质的溶解度,所以将烧杯②的溶液升温到t2℃时,烧杯中的溶质完全溶解,故C错误;

D、若将烧杯①和烧杯②的溶液都升温到t2℃时,溶质均完全溶解,此时两烧杯中的溶质质量和溶剂质量均相等,则溶质的质量分数一定相等,故D正确。

故选:D。

【点评】本题难度不是很大,主要考查了固体的溶解度曲线所表示的意义,及根据固体的溶解度曲线来解决相关的问题,从而培养分析问题、解决问题的能力。

8.甲、乙两种物质的溶解度曲线如图所示,下列叙述不正确的是( )

A.t1℃时,甲的溶解度小于乙的溶解度

B.t1℃时,加入甲物质,可使不饱和的甲溶液变成饱和溶液

C.t2℃时,甲或乙两种物质的饱和溶液中溶质与溶剂的质量比是W:100

D.将甲、乙饱和溶液的温度从t2℃降到t1℃时,甲析出晶体多

【分析】根据固体的溶解度曲线可以:①查出某物质在一定温度下的溶解度,从而确定物质的溶解性,②比较不同物质在同一温度下的溶解度大小,从而判断饱和溶液中溶质的质量分数的大小,③判断物质的溶解度随温度变化的变化情况,从而判断通过降温结晶还是蒸发结晶的方法达到提纯物质的目的。

【解答】解:A、通过分析溶解度曲线可知,t1℃时,甲的溶解度小于乙的溶解度,故A正确;

B、t1℃时,加入甲物质,可使不饱和的甲溶液变成饱和溶液,故B正确;

C、t2℃时,甲或乙两种物质的溶解度Wg,所以饱和溶液中溶质与溶剂的质量比是W:100,故C正确;

D、将甲、乙饱和溶液的温度从t2℃降到t1℃时,饱和溶液的质量不能确定,所以析出晶体也不能确定,故D错误。

故选:D。

【点评】本题难度不是很大,主要考查了固体的溶解度曲线所表示的意义,及根据固体的溶解度曲线来解决相关的问题,从而培养分析问题、解决问题的能力。

9.海水淡化是解决淡水资源不足的重要方法。下列方法中,可以使海水淡化的是( )

A.蒸馏 B.沉降 C.过滤 D.吸附

【分析】海水淡化能极大地缓解人类面临的水资源日益紧缺的状况,海水淡化的方法有多级闪急蒸馏法、膜分离法、结晶法等,据此进行分析判断。

【解答】解:A、将海水蒸馏,能将水从海水中分离出来,从而实现海水淡化,故选项正确。

B、沉降,能使海水中的悬浮颗粒沉淀下来而净水,不能使盐分沉降,不能淡化海水,故选项错误。

C、将海水过滤,只能除去海水的不溶性杂质,不能使海水淡化,故选项错误。

D、吸附,能吸附异味和色素等,不能使海水淡化,故选项错误。

故选:A。

【点评】本题难度不大,了解海水淡化的方法有多级闪急蒸馏法、膜分离法、结晶法等是正确解答本题的关键。

10.人类常利用化学反应得到所需要的物质。如图是Mg(OH)2、MgCl2、Mg(NO3)2三种物质间的转化关系,根据所学知识判断,下列说法正确的是( )

A.通过加入氯化铜溶液或稀盐酸可实现①的转化

B.通过一步反应无法实现②的转化

C.通过加入氢氧化钠等可溶性碱可实现③的转化

D.通过一步反应可实现Mg(NO3)2向MgCl2的转化

【分析】A、根据氢氧化镁难溶于水,进行分析判断。

B、根据盐的化学性质,进行分析判断。

C、根据盐的化学性质,进行分析判断。

D、根据复分解反应发生的条件,若两种物质相互交换成分有沉淀、气体或水生成,进行分析判断。

【解答】解:A、氢氧化镁难溶于水,不能与氯化铜溶液反应,故选项说法错误。

B、氯化镁溶液能与硝酸银溶液反应生成氯化银沉淀和硝酸镁,通过一步反应能实现②的转化,故选项说法错误。

C、硝酸镁与可溶性碱反应生成氢氧化镁沉淀,通过加入氢氧化钠等可溶性碱可实现③的转化,故选项说法正确。

D、Mg(NO3)2转化为MgCl2,假设能行,对应的生成物是氯化镁和硝酸盐,氯化镁和硝酸盐均易溶于水,不能发生复分解反应,故选项说法错误。

故选:C。

【点评】本题难度不大,掌握盐和碱的化学性质、复分解反应发生的条件等是正确解答本题的关键。

11.利用海水提取粗盐的过程如图所示,回答有关问题

(1)一定质量的海水,通过贮水池引入到蒸发池中,在没有引入结晶池之前的蒸发过程中,蒸发池中氯化 钠的质量会 不变 (填“增大”、“不变”或“减小”).

(2)粗盐中含有的难溶性杂质,在实验室里可以通过溶解、过滤、蒸发等操作将其去除,这些操作中都会用到玻璃棒,其中在过滤操作中玻璃棒的作用是 引流 (填“引流”或“加快溶解”).

(3)用氯化钠固体配制100g质量分数为6%的氯化钠溶液.

①配制时,涉及以下实验步骤:其正确的实验步骤顺序是 BACD (填字母)

A.称量及量取 B.计算 C.溶解 D.装瓶贴标签.

②将已配好的100g质量分数为6%的氯化钠溶液变成质量分数为16%的氯化钠溶液,需要再加NaCl的质量是 11.9 g(计算结果精确到0.1)

【分析】(1)根据在蒸发池中,水蒸发了,溶剂的质量减少,溶质的质量不变进行分析;

(2)根据在过滤操作中玻璃棒的作用是引流进行分析;

(3)①根据配制一定质量分数溶液的步骤是:计算、称量、溶解、装瓶进行分析;

②根据溶质质量=溶液质量×溶质质量分数进行分析.

【解答】解:(1)在蒸发池中,水蒸发了,溶剂的质量减少,溶质的质量不变;

(2)在过滤操作中玻璃棒的作用是引流;

(3)①配制一定质量分数溶液的步骤是:计算、称量、溶解、装瓶,所以正确的实验步骤顺序是BACD;

②100g质量分数的6%的氯化钠溶液中溶质质量为:100g×6%=6g,

设需要再加NaCl的质量是x,

×100%=16%

x=11.9g

故答案为:(1)不变;

(2)引流;

(3)①BACD;

②11.9.

【点评】本题主要考查粗盐提纯、饱和溶液和不饱和溶液之间可以相互转化、以及溶液组成的变化等知识,难度不大.

12.二十一世纪是海洋开发与利用的世纪,我市实施黄蓝两大国家战略形成新的发展格局,海洋化学资源的综合利用将是重点发展领域之一.

海水晒盐:将海水引入蒸发池,经日晒蒸发到一定程度时,导入结晶池,继续日晒,海水就会成为食盐的饱和溶液,再晒就会逐渐析出粗盐,剩余的液体称为母液(也称卤水).

1L海水在逐渐浓缩过程中不断析出的盐的种类和质量(单位:g)关系如表所示:

海水密度(g/mL) CaSO4 NaCl MgCl2 MgSO4

1.20 0.91

1.21 0.05 3.26 0.004 0.008

1.22 0.015 9.65 0.01 0.04

1.26 0.01 2.64 0.02 0.02

1.31 1.40 0.54 0.03

I、海水晒盐是 物理 (选填“物理”或“化学”)变化,包含蒸发、 结晶 等过程.

II、若得到纯度较高的粗盐和含浓度较高的卤水,卤水的密度应控制在什么范围 1.21g mL﹣1~1.26g mL﹣1范围内 ,原因是 尽可能使氯化钠析出,尽少减少杂质盐类的析出 .

【分析】根据海水晒盐的原理、过程以及图表中的信息数据结合题干的要求来分析:得到纯度较高的粗盐和含浓度较高的卤水选择范围并分析原因.

【解答】解:Ⅰ、海水晒盐是一种物理变化;包括蒸发和结晶两个过程;

Ⅱ、根据图表中的数据进行分析可知,若得到纯度较高的粗盐和含浓度较高的卤水就是尽可能使氯化钠析出,尽少减少杂质盐类的析出,故应将密度控制在1.21g mL﹣1~1.26g mL﹣1范围内;

故答案为:Ⅰ、物理;结晶;Ⅱ、1.21g mL﹣1~1.26g mL﹣1范围内;尽可能使氯化钠析出,尽少减少杂质盐类的析出.

【点评】本题主要考查了粗盐结晶制精盐的过程,掌握原理及会利用表格数据结合要求进行分析得出结论,难度不大.

三.解答题(共2小题)

13.海水是一种化学成分复杂的混合物,除了水还包括溶解于水中的丰富的矿物质和少量气体.以海水为原料可以生产许多化工产品:如氯化钠、氢氧化钠、氢气、氯气、镁、食用加碘盐等.

(1)海水中含量最高的元素是 O .(填元素符号)

(2)在氯化钠、氢氧化钠、氢气、氯气、镁、食用加碘盐中,属于混合物的是 食用加碘盐 (填名称);属于化合物的是 NaCl、NaOH (填化学式).

(3)某同学取少量浑浊的海水倒入烧杯中,先加入少量明矾搅拌溶解,静置一段时间后,如图所示进行过滤.其操作中存在的错误是 没用玻璃棒引流 ;证明过滤之后得到的“水”中仍含有杂质的简单

方法是 加热蒸发,有固体析出,说明滤液不是纯净物 (简要说明实验操作、现象及结论).

【分析】(1)根据海水中含量最多的物质是水,水中含量最高的是氧元素分析解答;

(2)根据混合物、纯净物和化合物的基本概念解答;

(3)根据过滤中需要玻璃棒进行引流以及水中没有杂质,水蒸发形成水蒸气就会消失了,如果有杂质,蒸发以后,会有固体残留分析解答.

【解答】解:(1)海水中含量最多的物质是水,水中含量最高的是氧元素,所以海水中含量最高的是氧元素;

(2)混合物是由两种或两种以上的物质组成的,纯净物是由一种物质组成的,由两种或两种以上元素组成的纯净物属化合物,由同种元素组成的纯净物属单质,所以氯化钠、氢氧化钠、氢气、氯气、镁、食用加碘盐中食用加碘盐属混合物,其余的属纯净物,氯化钠、氢氧化钠是由两种或两种以上元素组成的纯净物属化合物,氢气、氯气、镁都只含有一种物质都属单质;

(3)过滤中需要玻璃棒进行引流;水的气态形式是水蒸气,将水加热后,水以水蒸气的形式散布到空气中,如果有杂质,就会有固体残留.

故答案为:(1)O;

(2)食用加碘盐;NaCl、NaOH;

(3)没用玻璃棒引流;加热蒸发,有固体析出,说明滤液不是纯净物.

【点评】本题考查了物质的分离和海水的元素组成及水的净化相关知识,侧重基础紧扣课标要求.

14.海水是一种重要的自然资源(海水中含NaCl、MgCl2等物质),被誉为“国防金属”的镁主要是从海水中提取的,下面是从海水中提取金属镁的简单流程。

(1)从海水中获得淡水,常用的方法是 蒸馏 。

(2)从海水中获得粗盐,可将海水进行 蒸发结晶 。

(3)试剂A最好选用 熟石灰 。

【分析】蒸馏是淡化海水的一种常用方法;用蒸发结晶的方法可以从海水中获得食盐;氢氧化钙显碱性,能和氯化镁反应生成氢氧化镁沉淀,氢氧化钙的价格比较经济。

【解答】解:(1)从海水中获得淡水,常用的方法是蒸馏。故填:蒸馏。

(2)从海水中获得粗盐,可将海水进行蒸发结晶。故填:蒸发结晶。

(3)氢氧化钙显碱性,能和氯化镁反应生成氢氧化镁沉淀,氢氧化钙的价格比较经济。故填:熟石灰。

【点评】解答本题要掌握淡化海水的方法和物质的性质等方面的内容,只有这样才能对相关方面的问题做出正确的判断。

第2页(共2页)

同课章节目录

- 第七单元 常见的酸和碱

- 第一节 酸及其性质

- 第二节 碱及其性质

- 第三节 溶液的酸碱性

- 第四节 酸碱中和反应

- 到实验室去:探究酸和碱的化学性质

- 第八单元 海水中的化学

- 第一节 海洋化学资源

- 第二节 海水“晒盐“

- 第三节 海水“制碱“

- 到实验室去:粗盐中难溶性杂质的去除

- 第九单元 金属

- 第一节 常见的金属材料

- 第二节 金属的化学性质

- 第三节 钢铁的锈蚀与防护

- 到实验室去 探究金属的性质

- 第十单元 化学与健康

- 第一节 食物中的有机物

- 第二节 化学元素与人体健康

- 第三节 远离有毒物质

- 第十一单元 化学与社会发展

- 第一节 化学与能源开发

- 第二节 化学与材料研制

- 第三节 化学与农业生产

- 第四节 化学与环境保护