第五单元国防建设与外交成就 单元测试(含解析)

文档属性

| 名称 | 第五单元国防建设与外交成就 单元测试(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 194.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-04 14:48:09 | ||

图片预览

文档简介

第五单元:国防建设与外交成就 单元测试

一、选择题

1.美国历史学家费正清在《观察中国》中写道:“1971年,我们第一批记者随亨利·基辛格进入毛的中国。1972年2月,尼克松总统会见毛泽东和周恩来,迎来了令人振奋的新时期。”这里的“新时期”指的是( )

A.中美关系开始走向正常化 B.国际上出现了一个同中国建交的热潮

C.中美两国确立战略伙伴关系 D.中美正式建立外交关系

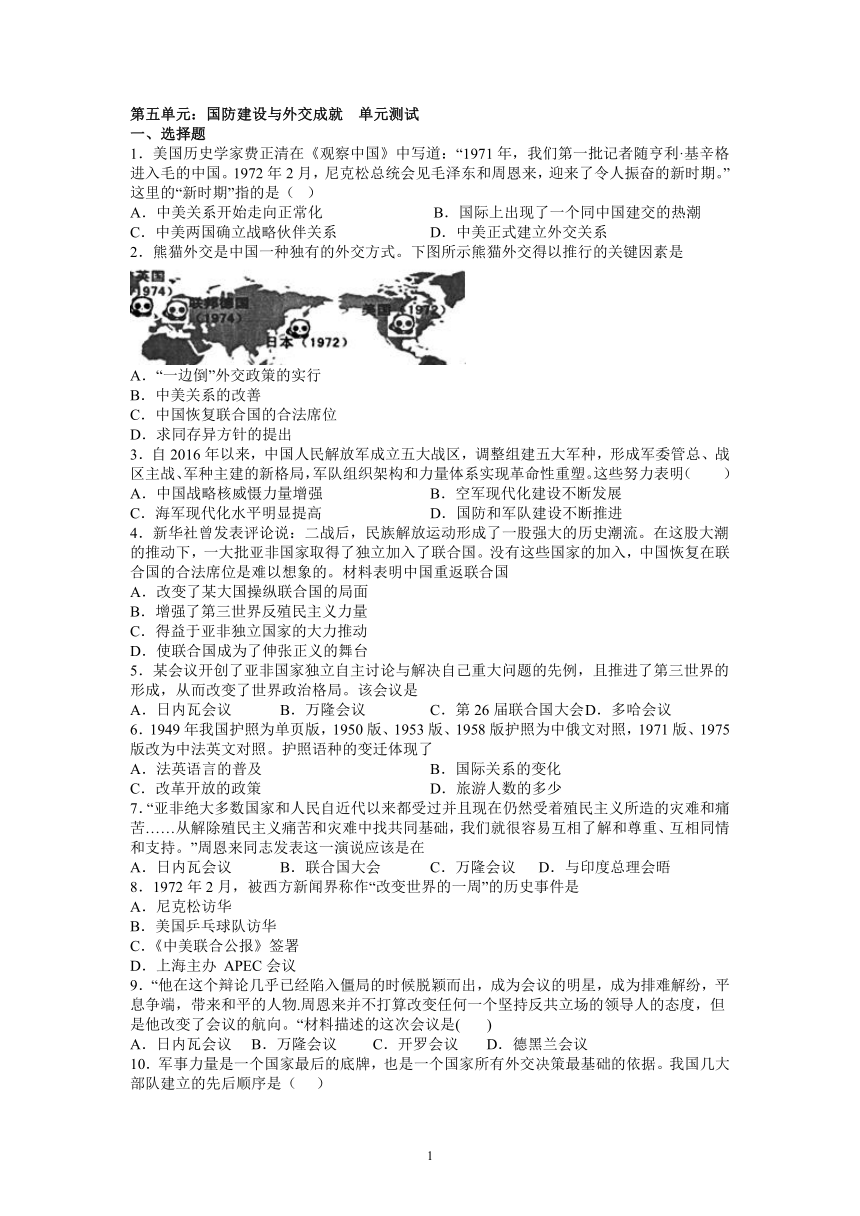

2.熊猫外交是中国一种独有的外交方式。下图所示熊猫外交得以推行的关键因素是

A.“一边倒”外交政策的实行

B.中美关系的改善

C.中国恢复联合国的合法席位

D.求同存异方针的提出

3.自2016年以来,中国人民解放军成立五大战区,调整组建五大军种,形成军委管总、战区主战、军种主建的新格局,军队组织架构和力量体系实现革命性重塑。这些努力表明( )

A.中国战略核威慑力量增强 B.空军现代化建设不断发展

C.海军现代化水平明显提高 D.国防和军队建设不断推进

4.新华社曾发表评论说:二战后,民族解放运动形成了一股强大的历史潮流。在这股大潮的推动下,一大批亚非国家取得了独立加入了联合国。没有这些国家的加入,中国恢复在联合国的合法席位是难以想象的。材料表明中国重返联合国

A.改变了某大国操纵联合国的局面

B.增强了第三世界反殖民主义力量

C.得益于亚非独立国家的大力推动

D.使联合国成为了伸张正义的舞台

5.某会议开创了亚非国家独立自主讨论与解决自己重大问题的先例,且推进了第三世界的形成,从而改变了世界政治格局。该会议是

A.日内瓦会议 B.万隆会议 C.第26届联合国大会 D.多哈会议

6.1949年我国护照为单页版,1950版、1953版、1958版护照为中俄文对照,1971版、1975版改为中法英文对照。护照语种的变迁体现了

A.法英语言的普及 B.国际关系的变化

C.改革开放的政策 D.旅游人数的多少

7.“亚非绝大多数国家和人民自近代以来都受过并且现在仍然受着殖民主义所造的灾难和痛苦……从解除殖民主义痛苦和灾难中找共同基础,我们就很容易互相了解和尊重、互相同情和支持。”周恩来同志发表这一演说应该是在

A.日内瓦会议 B.联合国大会 C.万隆会议 D.与印度总理会晤

8.1972年2月,被西方新闻界称作“改变世界的一周”的历史事件是

A.尼克松访华

B.美国乒乓球队访华

C.《中美联合公报》签署

D.上海主办 APEC会议

9.“他在这个辩论几乎已经陷入僵局的时候脱颖而出,成为会议的明星,成为排难解纷,平息争端,带来和平的人物.周恩来并不打算改变任何一个坚持反共立场的领导人的态度,但是他改变了会议的航向。“材料描述的这次会议是( )

A.日内瓦会议 B.万隆会议 C.开罗会议 D.德黑兰会议

10.军事力量是一个国家最后的底牌,也是一个国家所有外交决策最基础的依据。我国几大部队建立的先后顺序是( )

A.陆军、海军、空军、战略导弹部队 B.陆军、空军、海军、战略导弹部队

C.海军、空军、陆军、战略导弹部队 D.海军、陆军、空军、战略导弹部队

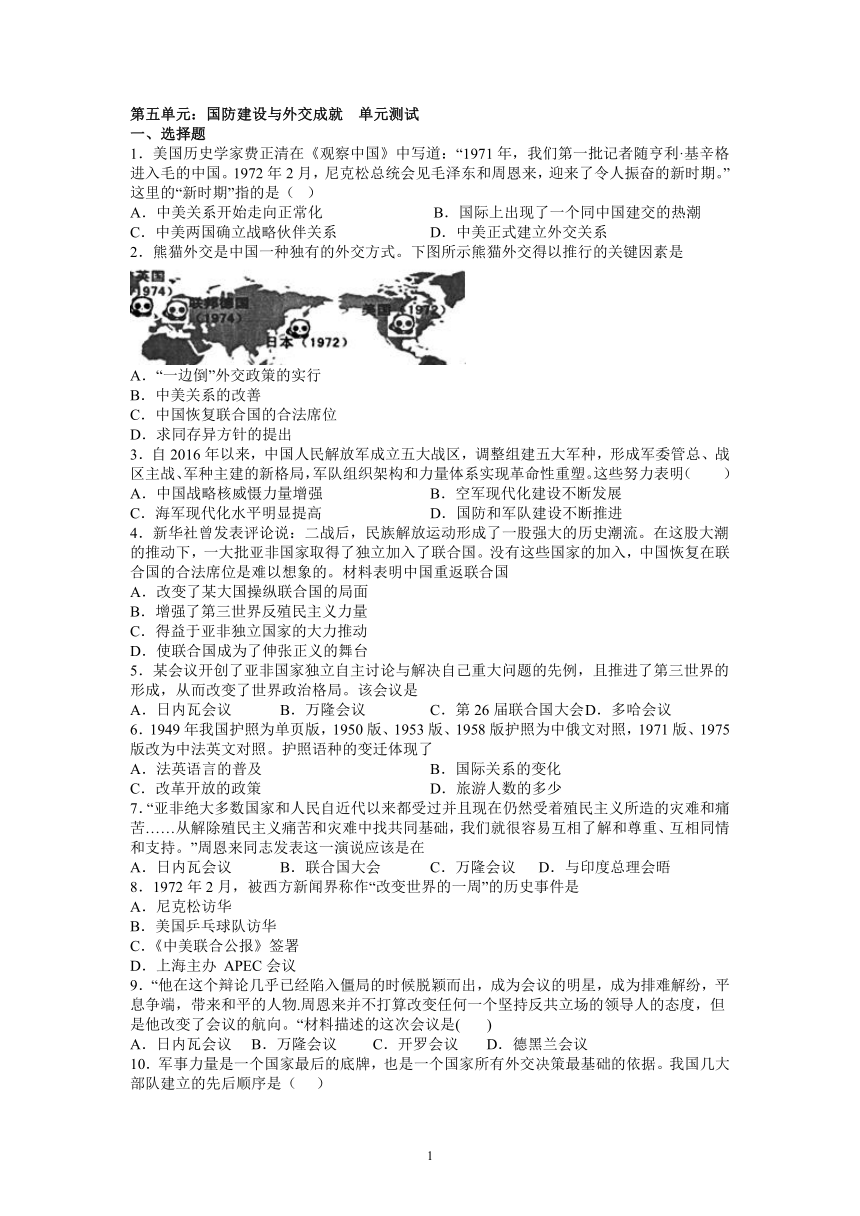

11.1955年4月18日,香港《文汇报》报道了周恩来总理率团参加“世界历史上第一次亚非会议”的消息(见下图)。在这次会议上

A.中国提出了和平共处五项原则

B.周恩来提出“求同存异”的方针

C.中国恢复了在联合国的合法席位

D.中国与美国实现了关系正常化

12.2016年7月1日,是这支部队成立50周年纪念日。经过50年的发展,已建设成为一支精干有效、核常兼备的战略力量,成为具有陆基战略核反击能力和常规导弹精确打击能力的精锐之师,成为共和国国防力量中的倚天长剑。这支部队是指

A.人民陆军 B.人民海军 C.人民空军 D.导弹部队

13.战略威慑是指即对手以失败、毁灭相威吓,使其不敢发动战争或进行军事抵抗。我国承担这一任务的核心力量是

A.陆军部队 B.海军部队 C.空军部队 D.火箭军

14.美国前国务卿杜勒斯针对某次国际会议召开说道:“如果亚非国家养成一种在西方缺席的情况下经常开会的习惯,由于有众多的人口,印度和中国无疑将控制局面,这可能最终形成一个反对西方的集团。”他希望这次会议开不起来。这次会议是

A.万隆会议 B.日内瓦会议 C.中印会谈 D.“联大”会议

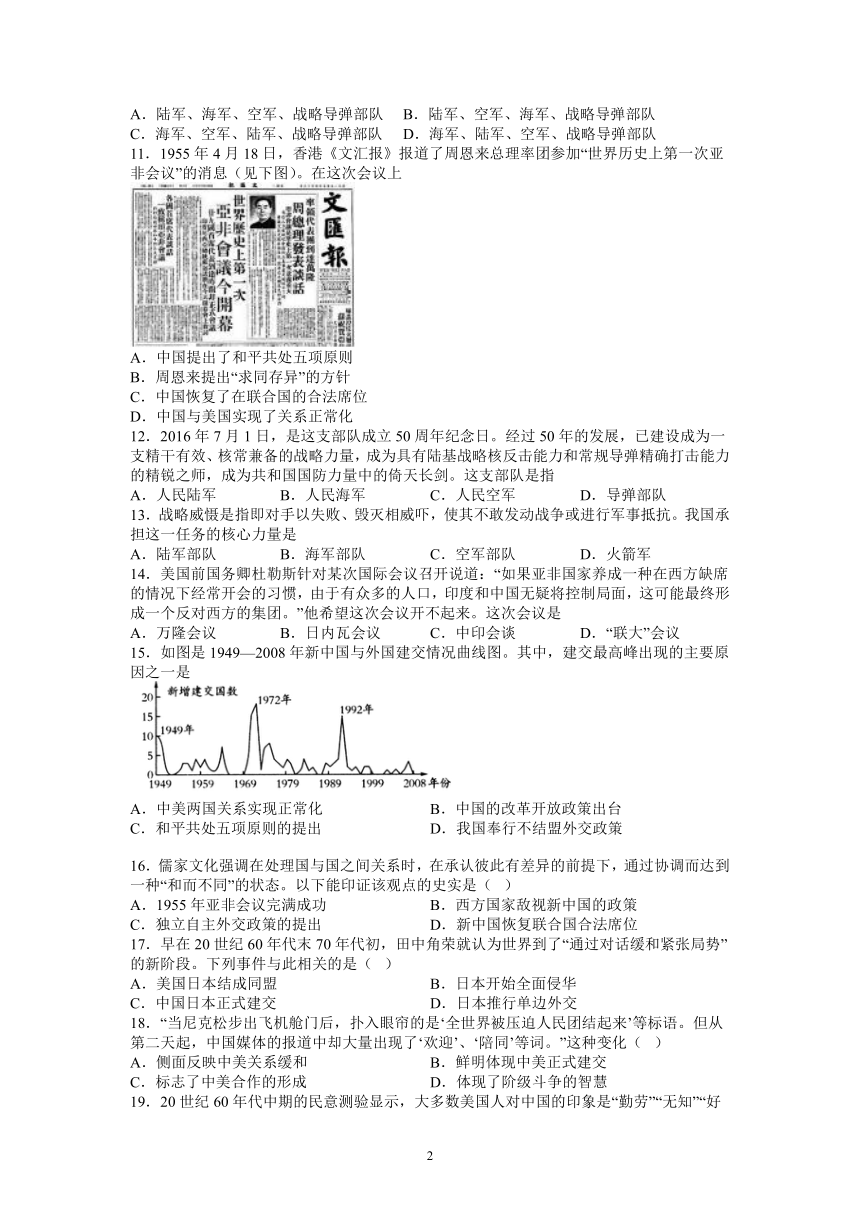

15.如图是1949—2008年新中国与外国建交情况曲线图。其中,建交最高峰出现的主要原因之一是

A.中美两国关系实现正常化 B.中国的改革开放政策出台

C.和平共处五项原则的提出 D.我国奉行不结盟外交政策

16.儒家文化强调在处理国与国之间关系时,在承认彼此有差异的前提下,通过协调而达到一种“和而不同”的状态。以下能印证该观点的史实是( )

A.1955年亚非会议完满成功 B.西方国家敌视新中国的政策

C.独立自主外交政策的提出 D.新中国恢复联合国合法席位

17.早在20世纪60年代末70年代初,田中角荣就认为世界到了“通过对话缓和紧张局势”的新阶段。下列事件与此相关的是( )

A.美国日本结成同盟 B.日本开始全面侵华

C.中国日本正式建交 D.日本推行单边外交

18.“当尼克松步出飞机舱门后,扑入眼帘的是‘全世界被压迫人民团结起来’等标语。但从第二天起,中国媒体的报道中却大量出现了‘欢迎’、‘陪同’等词。”这种变化( )

A.侧面反映中美关系缓和 B.鲜明体现中美正式建交

C.标志了中美合作的形成 D.体现了阶级斗争的智慧

19.20世纪60年代中期的民意测验显示,大多数美国人对中国的印象是“勤劳”“无知”“好战”“狡诈” “危险”,到70年代初期变为“勤劳”“智慧”“灵巧”“善于进取”“讲求实际”。下列事件中,影响美国人对中国印象发生这种变化的是

A.中美正式建立外交关系 B.中国加入WTO

C.中美关系开始走向正常化 D.美国支持中国恢复联合国合法席位

20.1971年,美国从中国的进口额为490万美元,出口额则微乎其微。1972年,美国从中国的进口额达3230万美元,出口额为6020万美元。导致这一变化的主要原因是

A.中国提出和平共处五项原则 B.中国恢复在联合国的合法席位

C.中美两国建立了外交关系 D.中美两国关系开始得到改善

二、综合题

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一

在中国历史上,外国对中国采取的敌视政策时间持续之长、对中国主权完整与国家安全威胁之严重,除了沙俄和日本侵华战争以外,当属始自20世纪50年代的美国敌视中国政策。

材料二

在一次国宴上,尼克松在祝酒时说:“过去的一些时期我们曾是敌人,今天我们有巨大的分歧。使我们走到一起的,是我们有超过这些分歧的共同利益……”毛主席说过:“多少事,从来急;天地转,光阴迫。一万年太久,只争朝夕。现在就是只争朝夕的时候了,是我们两国人民攀登 那种可以缔结一个新的、更美好的世界的伟大境界的高峰的时候了。”

(1)根据材料一并结合所学知识回答:20世纪50年代,美国敌视中国的主要原因是什么?请举例说明这种政策“对中国主权完整与国家安全威胁之严重”的影响。

(2)与材料一比较,材料二表明美国的对华政策发生了什么变化?发生这一变化的主要原因是什么

(3)根据材料并结合所学知识,就中美关系的发展谈谈你的认识。

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二

60多年来,一个甲子的轮回。人民海军从无到有,从小到大,从弱到强,已发展成一支由______、________、航空兵部队、岸防部队和陆战部队五大兵种组成的战略性、综合性、国际性军种,成为捍卫国家主权、维护我国海洋权益、应对多种安全威胁、完成多样化军事任务的“海上钢铁长城”。

——《光明日报》

材料三

我国战略导弹部队又称第二炮兵部队,国庆35周年阅兵时首度公开亮相,只有一个方队、九枚核导弹。国庆50周年大阅兵时,已经扩大为四个方队,27枚导弹,由单纯装备核弹变成核常兼备。我军已成为世界上极少数拥有远程常规精确打击能力的部队。国庆60周年大阅兵时,方队已经变成5个,导弹数量增加到108枚,最引人注目的是中国有了自己的巡航导弹。……随着我国科学技术的进步,第二炮兵的建设发展也必将步入一个快车道。

——专家邵永灵:从大阅兵看战略导弹部队发展。

(1)阅读图一,根据所学的知识,简要介绍人民解放军空军成立60年来所取得的成就。

(2)写出材料二横线处应填的部队名称。

(3)阅读材料三判断,第二炮兵部队主要担任什么任务?材料三表明,推动该部队建设发展的主要动力是什么?

(4)阅读图二、图三,谈谈你的感受。

23.“无兵不安”“忘战必危”。巩固的国防和强大的军队,是社会主义现代化建设的重要保障。阅读材料,回答问题

材料一

我们的国防将获得巩固,不允许任何帝国主义者再来侵略我们的国土。在英勇的经过了考验的人民解放军的基础上,我们的人民武装力量必须保存和发展起来。我们将不但有一个强大的陆军,而且有一个强大的空军和一个强大的海军。

——毛泽东在中国人民政治协商会议第一届全体会议上的开幕词

材料二

如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映着一个民族的能力,也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志。

——邓小平《中国必须在世界高科技领域占有一席之地》

材料三

成立陆军领导机构、火箭军、战略支援部队,是党中央和中央军委着眼实现中国梦强军梦做出的重大决策,是构建中国特色现代军事力量体系的战略举措,必将成为我军现代化建设的一个重要里程稗,载入人民军队史册。

——习近平在中国人民解放军陆军领导机构、火箭军、战略支援部队成立大会上的训词

材料四

中国梦是强国梦,对军队来说就是强军梦,没有一支强大的军队,没有一个巩固的国防,强国梦就难以真正实现。国防和军队建设应放在实现中华民族伟大复兴这个大目标下来认识和推进,服从和服务于这个国家和民族最高利益。

——自《习近平同志关于国防和军队建设的重要论述》

(1)根据材料一,说说新中国成立前后我国的国防建设重点是什么?这样做的目的是什么?结合所学知识,指出建国初期的哪一场战争验证了这一目的?

(2)根据材料二并结合所学知识,概括二十世纪六十年代我国的国防建设取得的主要成就。分析这些成就的取得对我国发展产生的积极影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出此次军队改革调整组建了哪两个新的军种?这体现了我国国防和军队改革怎样的新局面?

(4)根据材料四,指出新时代我国国防和军队建设的目标。综合以上材料,试述你对新时代我国加强国防和军队建设的认识。

24.新中国自成立以来就一直奉行独立自主的和平外交政策,取得了一系列的外交成就。阅读以下材料,回答问题。

材料一

1969年1月,共和党人尼克松就任美国总统。当时正值美国面临着二战结束以来最为严峻的形势。越南战争的沉重负担,国内政治,经济以及社会危机的加深,使美国在同苏联争霸中,日益处于不利的地位……1971年6月,尼克松又在堪萨斯的一次讲话中提出今天世界上有“五个力量中心”(美国、苏联、西欧、中国和日本)的看法。为了适应这种新的形势,并改善美国在同苏联争霸中的不利处境,尼克松决定要在中国“为自己找个可以依靠的有利地位”。

——摘编自方连庆《战后国际关系史》

材料二

一位学者评论:在《中美联合公报》中,尼克松作了一个让步,但它或许是达成一项和解最小的让步,从长远来看……增进了世界和平的前景。

——摘编自徐中约《中国近代史》

材料三

二战结束后,日本政府长期执行追随美国、敌视中国的政策。50年代以来,随着中日两国民间贸易和人员往来的增多,日本各界人士要求恢复中日邦交的呼声越来越高……1972年2月尼克松访华对日本产生极大的震动。日本把美国的这种举动视为“越顶外交”……1972年9月29日,中日两国建立外交关系。

——摘编自王圣心《当代国际关系》

请回答:

(1)根据材料一概括尼克松要在中国“为自己找个可以依靠的有利地位”的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出尼克松所作的这一个“让步”是什么?《中美联合公报》的发表中美关系实现了怎样的转折?

(3)根据材料三指出中日关系发生了什么变化?结合材料说明变化的主要原因

(4)纵观以上材料,分析影响国与国之间关系的因素有哪些?

参考答案:

1.A

【解析】

【详解】

本题关键信息是“1972年”。1972年,美国总统尼克松访华,标志着中美两国打破了隔离的坚冰,中美关系开始走向正常化,A正确;B项是中美关系正常化对中国外交的影响,排除;战略伙伴关系是对新时期中美关系的定位,C错误;中美正式建交是在1979年,D排除。故选A。

2.B

【解析】

【详解】

依据图片信息分析可知,这幅图片中特别强调的国家分别是美国、日本、联邦德国和英国都属于资本主义阵营,时间分别为1972年、1972年、1974年和1974年,据此可知当时熊猫外交得以推行主要得益于中美关系的改善。1972年,美国总统尼克松访华,双方在上海签署了中美《联合公报》,标志着中美双方的敌对时代结束,中美两国关系开始正常化,随着中美关系的改善,随后许多国家纷纷与中国建立外交关系,出现了与中国建交的热潮,所以B项符合题意。由此分析ACD三项均不符合题意,排除,故选B。

3.D

【解析】

【详解】

依据所学可知,自2016年以来,国防和军队建设不断推进,中国人民解放军成立五大战区,调整组建五大军种,形成军委管总、战区主战、军种主建的新格局,军队组织架构和力量体系实现革命性重塑。五大战区是指东部战区、南部战区、西部战区、北部战区、中部战区;2015年12月31日,中央军委对中国人民解放军兵种进行改革,中国人民解放军调整组建的五大军种包括陆军、海军、空军、火箭军和战略支援部队,所以D项符合题意。由此分析ABC三项均不符合题意,排除,故选D。

4.C

【解析】

【详解】

依据材料“二战后,民族解放运动形成了一股强大的历史潮流。一大批亚非国家取得了独立,加入了联合国。没有这批国家的加人,中国恢复在联合国的合法席位是难以想象的”分析可知,中国能够重返联合国的原因之一是亚非国家的大力支持,所以材料表明中国重返联合国得益于亚非独立国家的大力推动,C项符合题意。由此分析ABD三项均不符合题意,排除,故选C。

5.B

【解析】

【详解】

根据所学知识,1955年,,在印度尼西亚的万隆,来自非洲、亚洲国家和地区的代表举行了第一次亚非会议。会议体现了亚非国家和地区团结合作、友好相处,共同反对帝国主义和殖民主义,争取和巩固独立。从万隆会议开始,发展中国家作为一支新兴独立的政治力量登上历史舞台,B正确;日内瓦会议是在日内瓦举行的讨论和平解决朝鲜问题和恢复印度支那和平问题的国际会议,排除A;材料描述的会议于CD不符,排除。故选B。

6.B

【解析】

【详解】

结合所学知识可知,20世纪50年代由于新中国外交上采取一边倒政策,主要是同社会主义国家有外交关系,护照采取了中俄文对照;70年代前期护照改为中法英文对照,也体现了中苏关系的恶化以及与西方国家的建交热潮;80年代护照上不再注明使用的限定范围,反映了中国已走上对外开放的道路。故护照语种的变迁体现了国际关系的变化,B符合题意;法英语言的普及与中俄文对照不符,排除A;改革开放的政策与80年代护照上不再注明使用的限定范围有关,排除C;旅游人数的多少的说法明显错误,排除D。故选B。

7.C

【解析】

【详解】

依据题干信息并结合所学可知,周恩来同志发表这一演说应该是在万隆会议上。1955年,众多亚非独立国家的首脑,聚集在印度尼西亚的万隆,举行第一次没有西方殖民主义国家参加的亚非国际会议,讨论保卫和平、争取民族独立和发展民族经济等共同关心的问题。周恩来针对帝国主义国家破坏会议的阴谋和各国间的矛盾、分歧,中国代表团团长周恩来提出“求同存异”的方针,扭转了会议的航向,促进了会议的圆满成功,也促进了中国同亚非各国的团结与合作,所以C项符合题意;AB项有英法美等西方国家参加,排除;D项与和平共处五项原则有关,排除。故选C。

8.A

【解析】

【详解】

依据课本所学,1972年2月,美国总统尼克松访问中国,会见毛泽东主席,并与周恩来总理举行会谈,双方在上海签署了《中美联合公报》。中美两国二十多年的对抗结束了,两国关系开始走向正常化,尼克松访华被西方新闻界称为“改变世界的一周”。A项符合题意; 1971年4月毛泽东亲自批准中国乒乓球队邀请美国乒乓球队正式访问中国。B项不合题意;因为尼克松访华才有《中美联合公报》签署,C项不合题意;2001年中国上海主办 APEC会议,D项不合题意。由此分析BCD三项符合题意,故选择A。

9.B

【解析】

【详解】

依据题干“周恩来并不打算改变任何一个坚持反共立场的领导人的态度,但是他改变了会议的航向”的信息,结合课本所学,1955年,万隆会议召开,会上,帝国主义国家挑唆一些国家的代表当着中国代表的面攻击共产主义,甚至怀疑中国对邻国搞“颠覆”活动,针对帝国主义破坏会议的阴谋和各国间的矛盾,分歧,中国代表团团长周恩来提出“求同存异”的房展,促进了会议的圆满成功,也促进了中国通亚非各国的团结和合作,B项符合题意;日内瓦会议是1954年召开的会议,但周恩来没有提出“求同存异”的方针,A项不符合题意;开罗会议是1943年召开的会议,中国的参会者是蒋介石,C项不符合题意;德黑兰会议是第二次世界大战期间,美、英、苏三国首脑罗斯福、丘吉尔和斯大林在伊朗首都德黑兰举行的会议,中国没有代表参加,D项不符合题意;故选B。

10.A

【解析】

【详解】

依据所学可知,我国陆军是在1927年建立的;新中国成立前夕(1949年4月),中国人民解放军第一支海军--华东军区海军建立。新中国成立后,又相继建立了北海、东海和南海舰队。人民空军是在陆军基础上于1949年11月建立起来的。第二炮兵是中国人民解放军地地战略导弹部队的代称,它成立于1966年7月1日,受中央军委的直接领导和指挥,与海军潜地战略导弹部队和空军战略轰炸机部队构成我国三位一体的战略核力量。现已拥有一支中程、远程、洲际导弹部队,成为中国国防力量的重要组成部分,所以我国几大部队建立的先后顺序是A,A项符合题意;而BCD三项均不符合题意,排除。故选A。

11.B

【解析】

【详解】

依据题干“世界历史上第一次亚非会议”的信息,结合所学知识可知,1955年,万隆会议召开,这是世界历史上第一次亚非会议,在万隆会议上,周恩来提出了“求同存异”的原则,圆满的促进了万隆会议的成功,B项符合题意;1953年,周恩来在会见印度总统尼赫鲁的时候,提出了和平共处五项原则,A项不符合题意;1971年,中国恢复了在联合国的合法席位,C项不符合题意;1979年,中美建交,中国与美国实现了关系正常化,D项不符合题意;故选B。

12.D

【解析】

【分析】

【详解】

根据题干信息“2016年7月1日,是这支部队成立50周年纪念日”,由此判断这是1966年建立的军种;结合所学知识可知,组建于1966年7月1日的战略导弹部队,又称第二炮兵,是中华人民共和国的战略导弹部队,已建设成为一支精干有效、核常兼备的战略力量,成为具有陆基战略核反击能力和常规导弹精确打击能力的精锐之师,成为共和国国防力量中的倚天长剑。故选D。

13.D

【解析】

【详解】

目前,我国承担战略威慑的核心力量是火箭军。2015年12月,我国成立了中国人民解放军火箭军。火箭军的前身是战略导弹部队。1966年,中国组建第二炮兵部队(现已更名为火箭军)。它是中国战略威慑的核心力量。主要担负遏制他国对中国使用核武器、遂行核反击和常规导弹精确打击任务,D符合题意;ABC项都是我国的军种,但与题意不符,排除。故选择D。

14.A

【解析】

【详解】

根据材料信息“1955年”“一种在西方缺席的情况下”“一个反对西方的集团”可以判断是新中国参加的万隆会议,该会议上周恩来针对与会国不同社会制度的特点提出了“求同存异”方针,从而促进会议成功,A符合题意;BCD项材料中没有涉及,排除。故选择A。

15.A

【解析】

【详解】

依据1949—2008年中国与外国建交情况曲线图可知,1972年是建交最高峰。结合所学知识可知,1972年尼克松访问中国,开启了中美关系的新篇章。中美关系由敌视、孤立、包围到开始走向正常化。接着,许多国家纷纷与中国建立外交关系,出现了与中国建交的高潮,因此A项符合题意;B项中国的改革开放政策出台是在1978年,排除;C项和平共处五项原则的提出是在20世纪50年代,排除;D项我国奉行不结盟外交政策是在改革开放后,排除。故选A。

16.A

【解析】

【详解】

1955年,周恩来率中国代表团参加万隆会议。这是第一次没有殖民主义国家参加的亚非会议。周恩来提出了“求同存异”的方针,促进了会议的圆满成功,加强了同亚非各国的团结与合作。故A符合题意;西方国家敌视新中国的政策与“和而不同”的状态不符,排除B;独立自主外交政策的提出与“和而不同”的状态不符,排除C;新中国恢复联合国合法席位与“和而不同”的状态不符,排除D。故选A。

17.C

【解析】

【详解】

根据材料“20世纪60年代末70年代初”“田中角荣”“通过对话缓和紧张局势”等信息可知,1972年9月,日本政府首相田中角荣来华访问,中日两国正式建交,C项正确;材料内容主要体现了中日两国建交的史实,而不是美国日本结成同盟的问题,A项错误;日本开始全面侵华是在1937年7月,与材料无关,B项错误;根据材料“认为世界到了‘通过对话缓和紧张局势’的新阶段”可知,材料强调的是日本通过对话缓和紧张局势,而不是强调日本推动单边外交,并且不符合史实,D项错误。故选C。

18.A

【解析】

【详解】

根据材料叙述可知尼克松访华时由于对其访华目的不明朗,所以主要还是具有抵触意识,第二天随着中美关系的缓和,对尼克松访华的媒体报道发生了较大的变化,中国方面报道态度的转变,从侧面反映中美关系的缓和,故选A;BCD不能体现题意,排除。

19.C

【解析】

【详解】

依据题干和所学知识,20世纪60年代中期大多数美国人对中国的印象与中美之间的对抗有关,而70年代初期美国人对中国印象的改变与1972年初美国总统尼克松访华、中美关系开始走向正常化有关,C正确;中美正式建立外交关系是在1979年,这是70年代末期,A排除;2001年中国加入WTO即世界贸易组织,这是21世纪初期,B排除;1971年中国在第三世界发展中国家的支持下恢复联合国合法席位,粉碎了美国企图在联合国内制造“两个中国”“一中一台”的图谋,D排除。故选C。

20.D

【解析】

【详解】

依据材料,1971年,美国从中国的进口额为490万美元,出口额则微乎其微。1972年,美国从中国的进口额达3230万美元,出口额为6020万美元。导致这一变化的主要原因是中美两国关系开始得到改善。建国初期,美国对我国采取敌对、封锁的政策,后来随着国际形势的变化,两国外交开始走向正常化。中美两国外交正常化就是从“乒乓外交”开始的,所以又称为小球转动大球。1971年7月,基辛格秘密访问中国,同周恩来总理举行会谈。1972年2月,美国总统尼克松访华,双方在上海签署了《中美联合公报》。中美两国二十多年的对抗结束了,两国关系开始走向正常化。D项符合题意;ABC均与题意不符,排除ABC。故答案为D。

21.(1)新中国诞生,打击了美国的霸权政策,遏制了它在亚太地区的扩张。

举例:第七舰队入侵台湾海峡,阻挠解放台湾;人侵朝鲜,严重威胁中国安全。

(2)中美关系开始走向正常化。原因是中国国力增强和国际形势发生变化。

(3)互相理解和尊重,互不干涉内政,求同存异,和平共处,合作共赢;坚持一个中国的原则;加强经济贸易往来和文化交流;增强在国际事务中的合作,促进世界和平稳定与发展等。

【解析】

【详解】

(1)依据所学知识可知,20世纪50年代美国实行“敌视中国政策”的主要原因是新中国的诞生,沉重打击了美国的霸权政策,遏制其在亚太地区的扩张。美国实行“敌视中国政策”严重威胁中国主权完整与国家安全,例如美国第七舰队侵入台湾海峡,以武力阻止中国人民解放台湾;指挥所谓“联合国军”武装侵入朝鲜,轰炸中国边境城市,严重威胁中国安全。

(2)依据所学知识可知,1972年尼克松访华,会见毛泽东主席,尼克松访华标志着中美关系开始走向正常化(由对抗走向缓和)。引起中美关系变化的根本原因是中国综合国力的提高和国际形势的变化。

(3)本题属于开放性试题,答案不唯一。促进中美关系的健康发展的做法是中美双方应相互理解和尊重,互不干涉内政,求同存异,和平共处,合作共赢;遵守《中美联合公报》,坚持一个中国的原则;积极发展友好关系,扩大共同利益,加强经济贸易往来和文化交流;增强在国际事务中的合作,促进世界和平、稳定与发展。

【点睛】

解答材料解析题需要首先读懂材料,然后结合问题从材料中提取有效信息,最后根据所学和材料有效信息组织答案。如材料一提到“在中国历史上,外国对中国采取的敌视政策……当属始自20世纪50年代的美国敌视中国政策”,依据教材可知当时新中国的成立,沉重打击了美国的霸权政策,遏制其在亚太地区的扩张,因此引起了美国的极端仇视。通过材料二“尼克松在祝酒时说:‘过去的一些时期我们曾是敌人,今天我们有巨大的分歧。使我们走到一起的,是我们有超过这些分歧的共同利益……’”可以看出,美国的对华政策已经开始发生变化,中美关系由对抗走向缓和。

22.(1)人民空军是在陆军的基础上建立起来的,20世纪50年代经历了朝鲜战争的考验,取得辉煌的战绩。空军装备已逐渐国产化。

(2)水面舰艇部队、潜艇部队。

(3)战略防御和战略威慑。我国科学技术的进步。

(4)人民军队是维护国家主权、保障国家安全的坚强基石。

【解析】

【详解】

(1)根据所学知识可知,人民空军是在陆军的基础上建立起来的。20世纪50年代初,空军部队已拥有各种飞机三千多架。空军刚刚诞生,就面临抗美援朝战争的考验。中国人民志愿军空军不畏强敌,敢打敢拼,在朝鲜战场击落敌机三百多架,取得了辉煌战绩。空军建立初期,飞机主要从国外购买,后来逐步走上国产化道路。改革开放以来,我国自行研制和引进了一批新型飞机,空军的现代化建设有了新的飞跃,成为保卫祖国领空的钢铁卫士。

(2)根据所学知识可知,进入20世纪90年代以后,我国海军不断补充新型舰艇,现代化水平有了明显提高。海军已由水面舰艇部队、潜艇部队、航空兵部队、岸防部队和陆战部队五大兵种组成,活动范围逐步扩大。

(3)根据所学知识可知,我国组建的第二炮兵部队成立于1966年;2015年更名为火箭军;我国的导弹部队主要担任的任务是遏制他国对中国使用核武器,进行战略防御和战略威慑。依据材料三“随着我国科学技术的进步,第二炮兵的建设发展也必将步入一个快车道”可知,推动导弹部队建设发展的主要动力是我国科学技术的进步。

(4)阅读图二、图三,结合所学知识可知,人民军队是维护国家主权、保障国家安全的坚强基石。

23.(1)建立海军和空军。捍卫祖国的安全,不再受到帝国主义的侵略。抗美援朝战争

(2)1964年我国第一颗原子弹爆炸成功;1966年我国成功进行了导弹核武器试验;1966年我国组建了战略导弹部队。鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神,打破了当时有核大国的核垄断,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位。

(3)调整了陆军领导机构,组建了战略支援部队。军委管总、战区主战、军种主建的新格局。

(4)强军梦。国防和军队建设是有中国特色社会主义建设的重要保障,是实现中华民族伟大复兴的重要前提

【解析】

【详解】

(1)第一问,根据材料一的内容“我们将不但有一个强大的陆军,而且有一个强大的空军和一个强大的海军。”新中国成立前后我国的国防建设重点是建立海军和空军。第二问,根据“我们的国防将获得巩固,不允许任何帝国主义者再来侵略我们的国土。”可知,我国发展海军、空军的目的是为了捍卫祖国的安全,使祖国不再受到帝国主义的侵略。言之有理即可。第三问,结合所学知识可知,建国初期我国参加了抗美援朝战争,打败了美国,捍卫了国家的主权和安全。

(2)第一问,结合所学知识可知,二十世纪六十年代我国的国防建设取得的主要成就有:1964年我国第一颗原子弹爆炸成功;1966年我国成功进行了导弹核武器试验;1966年我国组建了战略导弹部队等等。第二问,这些成就鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神,打破了当时有核大国的核垄断,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位等等,言之有理即可。

(3)第一问,根据材料三的内容“成立陆军领导机构、火箭军、战略支援部队”结合所学知识,此次军队改革调整了陆军领导机构,将战略导弹部队更名为火箭军,组建了战略支援部队。第二问,这体现了我国国防和军队改革形成了军委管总、战区主战、军种主建的新格局。

(4)第一问,根据材料四的内容“中国梦是强国梦,对军队来说就是强军梦,没有一支强大的军队,没有一个巩固的国防,强国梦就难以真正实现。”可知,新时代我国国防和军队建设的目标是实现强军梦。第二问,本题是开放型题目,只要符合题意,言之有理即可。如国防和军队建设是有中国特色社会主义建设的重要保障,是实现中华民族伟大复兴的重要前提;建设强大国防和军队是实现中国梦的前提和保障;加强边疆和海防安全是实现国家长治久安的重要保证等等。

24.(1)越南战争的沉重负担;国内危机加深;美苏争霸中处于不利地位;中国成为世界五个力量中心一对美国构成威胁。

(2)承认“一个中国”的原则。中美双方的敌对关系结束,中美两国关系开始走向正常化。

(3)中日建立外交关系。日本各界人士要求恢复中日邦交;中美两国关系开始走向正常化。

(4)国家利益,国际局势的变化,综合国力的强弱,国际地位的高低,经济贸易的发展,科技文化水平,民族往来等。

【解析】

【详解】

(1)根据材料一的“越南战争的沉重负担,国内政治,经济以及社会危机的加深,使美国在同苏联争霸中,日益处于不利的地位”可以归纳出尼克松决定要在中国“为自己找个可以依靠的有利地位”的原因有:越南战争的沉重负担;国内危机加深;美苏争霸中处于不利地位。根据材料一的“1971年6月,尼克松又在堪萨斯的一次讲话中提出今天世界上有‘五个力量中心’(美国、苏联、西欧、中国和日本)的看法。”可以归纳出尼克松决定要在中国“为自己找个可以依靠的有利地位”的原因有:中国成为世界五个力量中心一对美国构成威胁。

(2)根据材料二的“在《中美联合公报》中,尼克松作了一个让步”结合所学知识可知,尼克松所作的这一个“让步”是指承认“一个中国”的原则,1972年,美国总统尼克松访华,双方在上海签署了中美《联合公报》,标志着中美双方的敌对关系结束,中美两国关系开始走向正常化。1979年中美正式建立外交关系,美国承认只有一个中国,台湾是中国的一部分,这是中美关系正常化最重要的前提。

(3)根据材料三的“1972年9月29日,中日两国建立外交关系。”可知,1972年日本首相田中角荣访华,中日建立外交关系。结合材料二的“50年代以来,随着中日两国民间贸易和人员往来的增多,日本各界人士要求恢复中日邦交的呼声越来越高……1972年2月尼克松访华对日本产生极大的震动。”可知中日关系变化的主要原因有:日本各界人士要求恢复中日邦交;中美两国关系开始走向正常化。

(4)本题属于开放性试题,言之有理即可。如: 影响国与国之间关系的因素有:国家利益,国际局势的变化,综合国力的强弱,国际地位的高低,经济贸易的发展,科技文化水平,民族往来等等。

答案第1页,共2页

一、选择题

1.美国历史学家费正清在《观察中国》中写道:“1971年,我们第一批记者随亨利·基辛格进入毛的中国。1972年2月,尼克松总统会见毛泽东和周恩来,迎来了令人振奋的新时期。”这里的“新时期”指的是( )

A.中美关系开始走向正常化 B.国际上出现了一个同中国建交的热潮

C.中美两国确立战略伙伴关系 D.中美正式建立外交关系

2.熊猫外交是中国一种独有的外交方式。下图所示熊猫外交得以推行的关键因素是

A.“一边倒”外交政策的实行

B.中美关系的改善

C.中国恢复联合国的合法席位

D.求同存异方针的提出

3.自2016年以来,中国人民解放军成立五大战区,调整组建五大军种,形成军委管总、战区主战、军种主建的新格局,军队组织架构和力量体系实现革命性重塑。这些努力表明( )

A.中国战略核威慑力量增强 B.空军现代化建设不断发展

C.海军现代化水平明显提高 D.国防和军队建设不断推进

4.新华社曾发表评论说:二战后,民族解放运动形成了一股强大的历史潮流。在这股大潮的推动下,一大批亚非国家取得了独立加入了联合国。没有这些国家的加入,中国恢复在联合国的合法席位是难以想象的。材料表明中国重返联合国

A.改变了某大国操纵联合国的局面

B.增强了第三世界反殖民主义力量

C.得益于亚非独立国家的大力推动

D.使联合国成为了伸张正义的舞台

5.某会议开创了亚非国家独立自主讨论与解决自己重大问题的先例,且推进了第三世界的形成,从而改变了世界政治格局。该会议是

A.日内瓦会议 B.万隆会议 C.第26届联合国大会 D.多哈会议

6.1949年我国护照为单页版,1950版、1953版、1958版护照为中俄文对照,1971版、1975版改为中法英文对照。护照语种的变迁体现了

A.法英语言的普及 B.国际关系的变化

C.改革开放的政策 D.旅游人数的多少

7.“亚非绝大多数国家和人民自近代以来都受过并且现在仍然受着殖民主义所造的灾难和痛苦……从解除殖民主义痛苦和灾难中找共同基础,我们就很容易互相了解和尊重、互相同情和支持。”周恩来同志发表这一演说应该是在

A.日内瓦会议 B.联合国大会 C.万隆会议 D.与印度总理会晤

8.1972年2月,被西方新闻界称作“改变世界的一周”的历史事件是

A.尼克松访华

B.美国乒乓球队访华

C.《中美联合公报》签署

D.上海主办 APEC会议

9.“他在这个辩论几乎已经陷入僵局的时候脱颖而出,成为会议的明星,成为排难解纷,平息争端,带来和平的人物.周恩来并不打算改变任何一个坚持反共立场的领导人的态度,但是他改变了会议的航向。“材料描述的这次会议是( )

A.日内瓦会议 B.万隆会议 C.开罗会议 D.德黑兰会议

10.军事力量是一个国家最后的底牌,也是一个国家所有外交决策最基础的依据。我国几大部队建立的先后顺序是( )

A.陆军、海军、空军、战略导弹部队 B.陆军、空军、海军、战略导弹部队

C.海军、空军、陆军、战略导弹部队 D.海军、陆军、空军、战略导弹部队

11.1955年4月18日,香港《文汇报》报道了周恩来总理率团参加“世界历史上第一次亚非会议”的消息(见下图)。在这次会议上

A.中国提出了和平共处五项原则

B.周恩来提出“求同存异”的方针

C.中国恢复了在联合国的合法席位

D.中国与美国实现了关系正常化

12.2016年7月1日,是这支部队成立50周年纪念日。经过50年的发展,已建设成为一支精干有效、核常兼备的战略力量,成为具有陆基战略核反击能力和常规导弹精确打击能力的精锐之师,成为共和国国防力量中的倚天长剑。这支部队是指

A.人民陆军 B.人民海军 C.人民空军 D.导弹部队

13.战略威慑是指即对手以失败、毁灭相威吓,使其不敢发动战争或进行军事抵抗。我国承担这一任务的核心力量是

A.陆军部队 B.海军部队 C.空军部队 D.火箭军

14.美国前国务卿杜勒斯针对某次国际会议召开说道:“如果亚非国家养成一种在西方缺席的情况下经常开会的习惯,由于有众多的人口,印度和中国无疑将控制局面,这可能最终形成一个反对西方的集团。”他希望这次会议开不起来。这次会议是

A.万隆会议 B.日内瓦会议 C.中印会谈 D.“联大”会议

15.如图是1949—2008年新中国与外国建交情况曲线图。其中,建交最高峰出现的主要原因之一是

A.中美两国关系实现正常化 B.中国的改革开放政策出台

C.和平共处五项原则的提出 D.我国奉行不结盟外交政策

16.儒家文化强调在处理国与国之间关系时,在承认彼此有差异的前提下,通过协调而达到一种“和而不同”的状态。以下能印证该观点的史实是( )

A.1955年亚非会议完满成功 B.西方国家敌视新中国的政策

C.独立自主外交政策的提出 D.新中国恢复联合国合法席位

17.早在20世纪60年代末70年代初,田中角荣就认为世界到了“通过对话缓和紧张局势”的新阶段。下列事件与此相关的是( )

A.美国日本结成同盟 B.日本开始全面侵华

C.中国日本正式建交 D.日本推行单边外交

18.“当尼克松步出飞机舱门后,扑入眼帘的是‘全世界被压迫人民团结起来’等标语。但从第二天起,中国媒体的报道中却大量出现了‘欢迎’、‘陪同’等词。”这种变化( )

A.侧面反映中美关系缓和 B.鲜明体现中美正式建交

C.标志了中美合作的形成 D.体现了阶级斗争的智慧

19.20世纪60年代中期的民意测验显示,大多数美国人对中国的印象是“勤劳”“无知”“好战”“狡诈” “危险”,到70年代初期变为“勤劳”“智慧”“灵巧”“善于进取”“讲求实际”。下列事件中,影响美国人对中国印象发生这种变化的是

A.中美正式建立外交关系 B.中国加入WTO

C.中美关系开始走向正常化 D.美国支持中国恢复联合国合法席位

20.1971年,美国从中国的进口额为490万美元,出口额则微乎其微。1972年,美国从中国的进口额达3230万美元,出口额为6020万美元。导致这一变化的主要原因是

A.中国提出和平共处五项原则 B.中国恢复在联合国的合法席位

C.中美两国建立了外交关系 D.中美两国关系开始得到改善

二、综合题

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一

在中国历史上,外国对中国采取的敌视政策时间持续之长、对中国主权完整与国家安全威胁之严重,除了沙俄和日本侵华战争以外,当属始自20世纪50年代的美国敌视中国政策。

材料二

在一次国宴上,尼克松在祝酒时说:“过去的一些时期我们曾是敌人,今天我们有巨大的分歧。使我们走到一起的,是我们有超过这些分歧的共同利益……”毛主席说过:“多少事,从来急;天地转,光阴迫。一万年太久,只争朝夕。现在就是只争朝夕的时候了,是我们两国人民攀登 那种可以缔结一个新的、更美好的世界的伟大境界的高峰的时候了。”

(1)根据材料一并结合所学知识回答:20世纪50年代,美国敌视中国的主要原因是什么?请举例说明这种政策“对中国主权完整与国家安全威胁之严重”的影响。

(2)与材料一比较,材料二表明美国的对华政策发生了什么变化?发生这一变化的主要原因是什么

(3)根据材料并结合所学知识,就中美关系的发展谈谈你的认识。

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二

60多年来,一个甲子的轮回。人民海军从无到有,从小到大,从弱到强,已发展成一支由______、________、航空兵部队、岸防部队和陆战部队五大兵种组成的战略性、综合性、国际性军种,成为捍卫国家主权、维护我国海洋权益、应对多种安全威胁、完成多样化军事任务的“海上钢铁长城”。

——《光明日报》

材料三

我国战略导弹部队又称第二炮兵部队,国庆35周年阅兵时首度公开亮相,只有一个方队、九枚核导弹。国庆50周年大阅兵时,已经扩大为四个方队,27枚导弹,由单纯装备核弹变成核常兼备。我军已成为世界上极少数拥有远程常规精确打击能力的部队。国庆60周年大阅兵时,方队已经变成5个,导弹数量增加到108枚,最引人注目的是中国有了自己的巡航导弹。……随着我国科学技术的进步,第二炮兵的建设发展也必将步入一个快车道。

——专家邵永灵:从大阅兵看战略导弹部队发展。

(1)阅读图一,根据所学的知识,简要介绍人民解放军空军成立60年来所取得的成就。

(2)写出材料二横线处应填的部队名称。

(3)阅读材料三判断,第二炮兵部队主要担任什么任务?材料三表明,推动该部队建设发展的主要动力是什么?

(4)阅读图二、图三,谈谈你的感受。

23.“无兵不安”“忘战必危”。巩固的国防和强大的军队,是社会主义现代化建设的重要保障。阅读材料,回答问题

材料一

我们的国防将获得巩固,不允许任何帝国主义者再来侵略我们的国土。在英勇的经过了考验的人民解放军的基础上,我们的人民武装力量必须保存和发展起来。我们将不但有一个强大的陆军,而且有一个强大的空军和一个强大的海军。

——毛泽东在中国人民政治协商会议第一届全体会议上的开幕词

材料二

如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映着一个民族的能力,也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志。

——邓小平《中国必须在世界高科技领域占有一席之地》

材料三

成立陆军领导机构、火箭军、战略支援部队,是党中央和中央军委着眼实现中国梦强军梦做出的重大决策,是构建中国特色现代军事力量体系的战略举措,必将成为我军现代化建设的一个重要里程稗,载入人民军队史册。

——习近平在中国人民解放军陆军领导机构、火箭军、战略支援部队成立大会上的训词

材料四

中国梦是强国梦,对军队来说就是强军梦,没有一支强大的军队,没有一个巩固的国防,强国梦就难以真正实现。国防和军队建设应放在实现中华民族伟大复兴这个大目标下来认识和推进,服从和服务于这个国家和民族最高利益。

——自《习近平同志关于国防和军队建设的重要论述》

(1)根据材料一,说说新中国成立前后我国的国防建设重点是什么?这样做的目的是什么?结合所学知识,指出建国初期的哪一场战争验证了这一目的?

(2)根据材料二并结合所学知识,概括二十世纪六十年代我国的国防建设取得的主要成就。分析这些成就的取得对我国发展产生的积极影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出此次军队改革调整组建了哪两个新的军种?这体现了我国国防和军队改革怎样的新局面?

(4)根据材料四,指出新时代我国国防和军队建设的目标。综合以上材料,试述你对新时代我国加强国防和军队建设的认识。

24.新中国自成立以来就一直奉行独立自主的和平外交政策,取得了一系列的外交成就。阅读以下材料,回答问题。

材料一

1969年1月,共和党人尼克松就任美国总统。当时正值美国面临着二战结束以来最为严峻的形势。越南战争的沉重负担,国内政治,经济以及社会危机的加深,使美国在同苏联争霸中,日益处于不利的地位……1971年6月,尼克松又在堪萨斯的一次讲话中提出今天世界上有“五个力量中心”(美国、苏联、西欧、中国和日本)的看法。为了适应这种新的形势,并改善美国在同苏联争霸中的不利处境,尼克松决定要在中国“为自己找个可以依靠的有利地位”。

——摘编自方连庆《战后国际关系史》

材料二

一位学者评论:在《中美联合公报》中,尼克松作了一个让步,但它或许是达成一项和解最小的让步,从长远来看……增进了世界和平的前景。

——摘编自徐中约《中国近代史》

材料三

二战结束后,日本政府长期执行追随美国、敌视中国的政策。50年代以来,随着中日两国民间贸易和人员往来的增多,日本各界人士要求恢复中日邦交的呼声越来越高……1972年2月尼克松访华对日本产生极大的震动。日本把美国的这种举动视为“越顶外交”……1972年9月29日,中日两国建立外交关系。

——摘编自王圣心《当代国际关系》

请回答:

(1)根据材料一概括尼克松要在中国“为自己找个可以依靠的有利地位”的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出尼克松所作的这一个“让步”是什么?《中美联合公报》的发表中美关系实现了怎样的转折?

(3)根据材料三指出中日关系发生了什么变化?结合材料说明变化的主要原因

(4)纵观以上材料,分析影响国与国之间关系的因素有哪些?

参考答案:

1.A

【解析】

【详解】

本题关键信息是“1972年”。1972年,美国总统尼克松访华,标志着中美两国打破了隔离的坚冰,中美关系开始走向正常化,A正确;B项是中美关系正常化对中国外交的影响,排除;战略伙伴关系是对新时期中美关系的定位,C错误;中美正式建交是在1979年,D排除。故选A。

2.B

【解析】

【详解】

依据图片信息分析可知,这幅图片中特别强调的国家分别是美国、日本、联邦德国和英国都属于资本主义阵营,时间分别为1972年、1972年、1974年和1974年,据此可知当时熊猫外交得以推行主要得益于中美关系的改善。1972年,美国总统尼克松访华,双方在上海签署了中美《联合公报》,标志着中美双方的敌对时代结束,中美两国关系开始正常化,随着中美关系的改善,随后许多国家纷纷与中国建立外交关系,出现了与中国建交的热潮,所以B项符合题意。由此分析ACD三项均不符合题意,排除,故选B。

3.D

【解析】

【详解】

依据所学可知,自2016年以来,国防和军队建设不断推进,中国人民解放军成立五大战区,调整组建五大军种,形成军委管总、战区主战、军种主建的新格局,军队组织架构和力量体系实现革命性重塑。五大战区是指东部战区、南部战区、西部战区、北部战区、中部战区;2015年12月31日,中央军委对中国人民解放军兵种进行改革,中国人民解放军调整组建的五大军种包括陆军、海军、空军、火箭军和战略支援部队,所以D项符合题意。由此分析ABC三项均不符合题意,排除,故选D。

4.C

【解析】

【详解】

依据材料“二战后,民族解放运动形成了一股强大的历史潮流。一大批亚非国家取得了独立,加入了联合国。没有这批国家的加人,中国恢复在联合国的合法席位是难以想象的”分析可知,中国能够重返联合国的原因之一是亚非国家的大力支持,所以材料表明中国重返联合国得益于亚非独立国家的大力推动,C项符合题意。由此分析ABD三项均不符合题意,排除,故选C。

5.B

【解析】

【详解】

根据所学知识,1955年,,在印度尼西亚的万隆,来自非洲、亚洲国家和地区的代表举行了第一次亚非会议。会议体现了亚非国家和地区团结合作、友好相处,共同反对帝国主义和殖民主义,争取和巩固独立。从万隆会议开始,发展中国家作为一支新兴独立的政治力量登上历史舞台,B正确;日内瓦会议是在日内瓦举行的讨论和平解决朝鲜问题和恢复印度支那和平问题的国际会议,排除A;材料描述的会议于CD不符,排除。故选B。

6.B

【解析】

【详解】

结合所学知识可知,20世纪50年代由于新中国外交上采取一边倒政策,主要是同社会主义国家有外交关系,护照采取了中俄文对照;70年代前期护照改为中法英文对照,也体现了中苏关系的恶化以及与西方国家的建交热潮;80年代护照上不再注明使用的限定范围,反映了中国已走上对外开放的道路。故护照语种的变迁体现了国际关系的变化,B符合题意;法英语言的普及与中俄文对照不符,排除A;改革开放的政策与80年代护照上不再注明使用的限定范围有关,排除C;旅游人数的多少的说法明显错误,排除D。故选B。

7.C

【解析】

【详解】

依据题干信息并结合所学可知,周恩来同志发表这一演说应该是在万隆会议上。1955年,众多亚非独立国家的首脑,聚集在印度尼西亚的万隆,举行第一次没有西方殖民主义国家参加的亚非国际会议,讨论保卫和平、争取民族独立和发展民族经济等共同关心的问题。周恩来针对帝国主义国家破坏会议的阴谋和各国间的矛盾、分歧,中国代表团团长周恩来提出“求同存异”的方针,扭转了会议的航向,促进了会议的圆满成功,也促进了中国同亚非各国的团结与合作,所以C项符合题意;AB项有英法美等西方国家参加,排除;D项与和平共处五项原则有关,排除。故选C。

8.A

【解析】

【详解】

依据课本所学,1972年2月,美国总统尼克松访问中国,会见毛泽东主席,并与周恩来总理举行会谈,双方在上海签署了《中美联合公报》。中美两国二十多年的对抗结束了,两国关系开始走向正常化,尼克松访华被西方新闻界称为“改变世界的一周”。A项符合题意; 1971年4月毛泽东亲自批准中国乒乓球队邀请美国乒乓球队正式访问中国。B项不合题意;因为尼克松访华才有《中美联合公报》签署,C项不合题意;2001年中国上海主办 APEC会议,D项不合题意。由此分析BCD三项符合题意,故选择A。

9.B

【解析】

【详解】

依据题干“周恩来并不打算改变任何一个坚持反共立场的领导人的态度,但是他改变了会议的航向”的信息,结合课本所学,1955年,万隆会议召开,会上,帝国主义国家挑唆一些国家的代表当着中国代表的面攻击共产主义,甚至怀疑中国对邻国搞“颠覆”活动,针对帝国主义破坏会议的阴谋和各国间的矛盾,分歧,中国代表团团长周恩来提出“求同存异”的房展,促进了会议的圆满成功,也促进了中国通亚非各国的团结和合作,B项符合题意;日内瓦会议是1954年召开的会议,但周恩来没有提出“求同存异”的方针,A项不符合题意;开罗会议是1943年召开的会议,中国的参会者是蒋介石,C项不符合题意;德黑兰会议是第二次世界大战期间,美、英、苏三国首脑罗斯福、丘吉尔和斯大林在伊朗首都德黑兰举行的会议,中国没有代表参加,D项不符合题意;故选B。

10.A

【解析】

【详解】

依据所学可知,我国陆军是在1927年建立的;新中国成立前夕(1949年4月),中国人民解放军第一支海军--华东军区海军建立。新中国成立后,又相继建立了北海、东海和南海舰队。人民空军是在陆军基础上于1949年11月建立起来的。第二炮兵是中国人民解放军地地战略导弹部队的代称,它成立于1966年7月1日,受中央军委的直接领导和指挥,与海军潜地战略导弹部队和空军战略轰炸机部队构成我国三位一体的战略核力量。现已拥有一支中程、远程、洲际导弹部队,成为中国国防力量的重要组成部分,所以我国几大部队建立的先后顺序是A,A项符合题意;而BCD三项均不符合题意,排除。故选A。

11.B

【解析】

【详解】

依据题干“世界历史上第一次亚非会议”的信息,结合所学知识可知,1955年,万隆会议召开,这是世界历史上第一次亚非会议,在万隆会议上,周恩来提出了“求同存异”的原则,圆满的促进了万隆会议的成功,B项符合题意;1953年,周恩来在会见印度总统尼赫鲁的时候,提出了和平共处五项原则,A项不符合题意;1971年,中国恢复了在联合国的合法席位,C项不符合题意;1979年,中美建交,中国与美国实现了关系正常化,D项不符合题意;故选B。

12.D

【解析】

【分析】

【详解】

根据题干信息“2016年7月1日,是这支部队成立50周年纪念日”,由此判断这是1966年建立的军种;结合所学知识可知,组建于1966年7月1日的战略导弹部队,又称第二炮兵,是中华人民共和国的战略导弹部队,已建设成为一支精干有效、核常兼备的战略力量,成为具有陆基战略核反击能力和常规导弹精确打击能力的精锐之师,成为共和国国防力量中的倚天长剑。故选D。

13.D

【解析】

【详解】

目前,我国承担战略威慑的核心力量是火箭军。2015年12月,我国成立了中国人民解放军火箭军。火箭军的前身是战略导弹部队。1966年,中国组建第二炮兵部队(现已更名为火箭军)。它是中国战略威慑的核心力量。主要担负遏制他国对中国使用核武器、遂行核反击和常规导弹精确打击任务,D符合题意;ABC项都是我国的军种,但与题意不符,排除。故选择D。

14.A

【解析】

【详解】

根据材料信息“1955年”“一种在西方缺席的情况下”“一个反对西方的集团”可以判断是新中国参加的万隆会议,该会议上周恩来针对与会国不同社会制度的特点提出了“求同存异”方针,从而促进会议成功,A符合题意;BCD项材料中没有涉及,排除。故选择A。

15.A

【解析】

【详解】

依据1949—2008年中国与外国建交情况曲线图可知,1972年是建交最高峰。结合所学知识可知,1972年尼克松访问中国,开启了中美关系的新篇章。中美关系由敌视、孤立、包围到开始走向正常化。接着,许多国家纷纷与中国建立外交关系,出现了与中国建交的高潮,因此A项符合题意;B项中国的改革开放政策出台是在1978年,排除;C项和平共处五项原则的提出是在20世纪50年代,排除;D项我国奉行不结盟外交政策是在改革开放后,排除。故选A。

16.A

【解析】

【详解】

1955年,周恩来率中国代表团参加万隆会议。这是第一次没有殖民主义国家参加的亚非会议。周恩来提出了“求同存异”的方针,促进了会议的圆满成功,加强了同亚非各国的团结与合作。故A符合题意;西方国家敌视新中国的政策与“和而不同”的状态不符,排除B;独立自主外交政策的提出与“和而不同”的状态不符,排除C;新中国恢复联合国合法席位与“和而不同”的状态不符,排除D。故选A。

17.C

【解析】

【详解】

根据材料“20世纪60年代末70年代初”“田中角荣”“通过对话缓和紧张局势”等信息可知,1972年9月,日本政府首相田中角荣来华访问,中日两国正式建交,C项正确;材料内容主要体现了中日两国建交的史实,而不是美国日本结成同盟的问题,A项错误;日本开始全面侵华是在1937年7月,与材料无关,B项错误;根据材料“认为世界到了‘通过对话缓和紧张局势’的新阶段”可知,材料强调的是日本通过对话缓和紧张局势,而不是强调日本推动单边外交,并且不符合史实,D项错误。故选C。

18.A

【解析】

【详解】

根据材料叙述可知尼克松访华时由于对其访华目的不明朗,所以主要还是具有抵触意识,第二天随着中美关系的缓和,对尼克松访华的媒体报道发生了较大的变化,中国方面报道态度的转变,从侧面反映中美关系的缓和,故选A;BCD不能体现题意,排除。

19.C

【解析】

【详解】

依据题干和所学知识,20世纪60年代中期大多数美国人对中国的印象与中美之间的对抗有关,而70年代初期美国人对中国印象的改变与1972年初美国总统尼克松访华、中美关系开始走向正常化有关,C正确;中美正式建立外交关系是在1979年,这是70年代末期,A排除;2001年中国加入WTO即世界贸易组织,这是21世纪初期,B排除;1971年中国在第三世界发展中国家的支持下恢复联合国合法席位,粉碎了美国企图在联合国内制造“两个中国”“一中一台”的图谋,D排除。故选C。

20.D

【解析】

【详解】

依据材料,1971年,美国从中国的进口额为490万美元,出口额则微乎其微。1972年,美国从中国的进口额达3230万美元,出口额为6020万美元。导致这一变化的主要原因是中美两国关系开始得到改善。建国初期,美国对我国采取敌对、封锁的政策,后来随着国际形势的变化,两国外交开始走向正常化。中美两国外交正常化就是从“乒乓外交”开始的,所以又称为小球转动大球。1971年7月,基辛格秘密访问中国,同周恩来总理举行会谈。1972年2月,美国总统尼克松访华,双方在上海签署了《中美联合公报》。中美两国二十多年的对抗结束了,两国关系开始走向正常化。D项符合题意;ABC均与题意不符,排除ABC。故答案为D。

21.(1)新中国诞生,打击了美国的霸权政策,遏制了它在亚太地区的扩张。

举例:第七舰队入侵台湾海峡,阻挠解放台湾;人侵朝鲜,严重威胁中国安全。

(2)中美关系开始走向正常化。原因是中国国力增强和国际形势发生变化。

(3)互相理解和尊重,互不干涉内政,求同存异,和平共处,合作共赢;坚持一个中国的原则;加强经济贸易往来和文化交流;增强在国际事务中的合作,促进世界和平稳定与发展等。

【解析】

【详解】

(1)依据所学知识可知,20世纪50年代美国实行“敌视中国政策”的主要原因是新中国的诞生,沉重打击了美国的霸权政策,遏制其在亚太地区的扩张。美国实行“敌视中国政策”严重威胁中国主权完整与国家安全,例如美国第七舰队侵入台湾海峡,以武力阻止中国人民解放台湾;指挥所谓“联合国军”武装侵入朝鲜,轰炸中国边境城市,严重威胁中国安全。

(2)依据所学知识可知,1972年尼克松访华,会见毛泽东主席,尼克松访华标志着中美关系开始走向正常化(由对抗走向缓和)。引起中美关系变化的根本原因是中国综合国力的提高和国际形势的变化。

(3)本题属于开放性试题,答案不唯一。促进中美关系的健康发展的做法是中美双方应相互理解和尊重,互不干涉内政,求同存异,和平共处,合作共赢;遵守《中美联合公报》,坚持一个中国的原则;积极发展友好关系,扩大共同利益,加强经济贸易往来和文化交流;增强在国际事务中的合作,促进世界和平、稳定与发展。

【点睛】

解答材料解析题需要首先读懂材料,然后结合问题从材料中提取有效信息,最后根据所学和材料有效信息组织答案。如材料一提到“在中国历史上,外国对中国采取的敌视政策……当属始自20世纪50年代的美国敌视中国政策”,依据教材可知当时新中国的成立,沉重打击了美国的霸权政策,遏制其在亚太地区的扩张,因此引起了美国的极端仇视。通过材料二“尼克松在祝酒时说:‘过去的一些时期我们曾是敌人,今天我们有巨大的分歧。使我们走到一起的,是我们有超过这些分歧的共同利益……’”可以看出,美国的对华政策已经开始发生变化,中美关系由对抗走向缓和。

22.(1)人民空军是在陆军的基础上建立起来的,20世纪50年代经历了朝鲜战争的考验,取得辉煌的战绩。空军装备已逐渐国产化。

(2)水面舰艇部队、潜艇部队。

(3)战略防御和战略威慑。我国科学技术的进步。

(4)人民军队是维护国家主权、保障国家安全的坚强基石。

【解析】

【详解】

(1)根据所学知识可知,人民空军是在陆军的基础上建立起来的。20世纪50年代初,空军部队已拥有各种飞机三千多架。空军刚刚诞生,就面临抗美援朝战争的考验。中国人民志愿军空军不畏强敌,敢打敢拼,在朝鲜战场击落敌机三百多架,取得了辉煌战绩。空军建立初期,飞机主要从国外购买,后来逐步走上国产化道路。改革开放以来,我国自行研制和引进了一批新型飞机,空军的现代化建设有了新的飞跃,成为保卫祖国领空的钢铁卫士。

(2)根据所学知识可知,进入20世纪90年代以后,我国海军不断补充新型舰艇,现代化水平有了明显提高。海军已由水面舰艇部队、潜艇部队、航空兵部队、岸防部队和陆战部队五大兵种组成,活动范围逐步扩大。

(3)根据所学知识可知,我国组建的第二炮兵部队成立于1966年;2015年更名为火箭军;我国的导弹部队主要担任的任务是遏制他国对中国使用核武器,进行战略防御和战略威慑。依据材料三“随着我国科学技术的进步,第二炮兵的建设发展也必将步入一个快车道”可知,推动导弹部队建设发展的主要动力是我国科学技术的进步。

(4)阅读图二、图三,结合所学知识可知,人民军队是维护国家主权、保障国家安全的坚强基石。

23.(1)建立海军和空军。捍卫祖国的安全,不再受到帝国主义的侵略。抗美援朝战争

(2)1964年我国第一颗原子弹爆炸成功;1966年我国成功进行了导弹核武器试验;1966年我国组建了战略导弹部队。鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神,打破了当时有核大国的核垄断,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位。

(3)调整了陆军领导机构,组建了战略支援部队。军委管总、战区主战、军种主建的新格局。

(4)强军梦。国防和军队建设是有中国特色社会主义建设的重要保障,是实现中华民族伟大复兴的重要前提

【解析】

【详解】

(1)第一问,根据材料一的内容“我们将不但有一个强大的陆军,而且有一个强大的空军和一个强大的海军。”新中国成立前后我国的国防建设重点是建立海军和空军。第二问,根据“我们的国防将获得巩固,不允许任何帝国主义者再来侵略我们的国土。”可知,我国发展海军、空军的目的是为了捍卫祖国的安全,使祖国不再受到帝国主义的侵略。言之有理即可。第三问,结合所学知识可知,建国初期我国参加了抗美援朝战争,打败了美国,捍卫了国家的主权和安全。

(2)第一问,结合所学知识可知,二十世纪六十年代我国的国防建设取得的主要成就有:1964年我国第一颗原子弹爆炸成功;1966年我国成功进行了导弹核武器试验;1966年我国组建了战略导弹部队等等。第二问,这些成就鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神,打破了当时有核大国的核垄断,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位等等,言之有理即可。

(3)第一问,根据材料三的内容“成立陆军领导机构、火箭军、战略支援部队”结合所学知识,此次军队改革调整了陆军领导机构,将战略导弹部队更名为火箭军,组建了战略支援部队。第二问,这体现了我国国防和军队改革形成了军委管总、战区主战、军种主建的新格局。

(4)第一问,根据材料四的内容“中国梦是强国梦,对军队来说就是强军梦,没有一支强大的军队,没有一个巩固的国防,强国梦就难以真正实现。”可知,新时代我国国防和军队建设的目标是实现强军梦。第二问,本题是开放型题目,只要符合题意,言之有理即可。如国防和军队建设是有中国特色社会主义建设的重要保障,是实现中华民族伟大复兴的重要前提;建设强大国防和军队是实现中国梦的前提和保障;加强边疆和海防安全是实现国家长治久安的重要保证等等。

24.(1)越南战争的沉重负担;国内危机加深;美苏争霸中处于不利地位;中国成为世界五个力量中心一对美国构成威胁。

(2)承认“一个中国”的原则。中美双方的敌对关系结束,中美两国关系开始走向正常化。

(3)中日建立外交关系。日本各界人士要求恢复中日邦交;中美两国关系开始走向正常化。

(4)国家利益,国际局势的变化,综合国力的强弱,国际地位的高低,经济贸易的发展,科技文化水平,民族往来等。

【解析】

【详解】

(1)根据材料一的“越南战争的沉重负担,国内政治,经济以及社会危机的加深,使美国在同苏联争霸中,日益处于不利的地位”可以归纳出尼克松决定要在中国“为自己找个可以依靠的有利地位”的原因有:越南战争的沉重负担;国内危机加深;美苏争霸中处于不利地位。根据材料一的“1971年6月,尼克松又在堪萨斯的一次讲话中提出今天世界上有‘五个力量中心’(美国、苏联、西欧、中国和日本)的看法。”可以归纳出尼克松决定要在中国“为自己找个可以依靠的有利地位”的原因有:中国成为世界五个力量中心一对美国构成威胁。

(2)根据材料二的“在《中美联合公报》中,尼克松作了一个让步”结合所学知识可知,尼克松所作的这一个“让步”是指承认“一个中国”的原则,1972年,美国总统尼克松访华,双方在上海签署了中美《联合公报》,标志着中美双方的敌对关系结束,中美两国关系开始走向正常化。1979年中美正式建立外交关系,美国承认只有一个中国,台湾是中国的一部分,这是中美关系正常化最重要的前提。

(3)根据材料三的“1972年9月29日,中日两国建立外交关系。”可知,1972年日本首相田中角荣访华,中日建立外交关系。结合材料二的“50年代以来,随着中日两国民间贸易和人员往来的增多,日本各界人士要求恢复中日邦交的呼声越来越高……1972年2月尼克松访华对日本产生极大的震动。”可知中日关系变化的主要原因有:日本各界人士要求恢复中日邦交;中美两国关系开始走向正常化。

(4)本题属于开放性试题,言之有理即可。如: 影响国与国之间关系的因素有:国家利益,国际局势的变化,综合国力的强弱,国际地位的高低,经济贸易的发展,科技文化水平,民族往来等等。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化