2021-2022学年统编版高中语文必修下册1.2《齐桓晋文之事》(课件30张)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修下册1.2《齐桓晋文之事》(课件30张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-04 12:17:10 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

齐桓晋文之事

任务一:了解文言句读常识、句子成分、等常识,学习文言文“断句”。

任务二:运用归纳比较法,结合《学习与测评》归纳文章的文言知识。

学习任务

任务三:利用圈点标注法和“断句分析法”研读最后一自然段,概括孟子的概括孟子王道思想。

任务四:分析孟子的说理思路,领会孟子耐心细致的说理态度和巧妙灵活的论辩方法,发展思辨性思维。

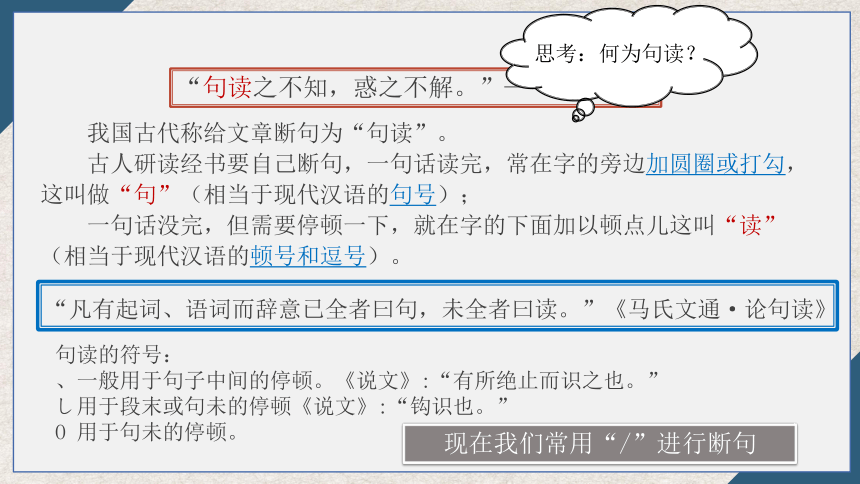

我国古代称给文章断句为“句读”。

古人研读经书要自己断句,一句话读完,常在字的旁边加圆圈或打勾,这叫做“句”(相当于现代汉语的句号);

一句话没完,但需要停顿一下,就在字的下面加以顿点儿这叫“读”(相当于现代汉语的顿号和逗号)。

“凡有起词、语词而辞意已全者曰句,未全者曰读。”《马氏文通·论句读》

“句读之不知,惑之不解。”——《师说》

思考:何为句读?

句读的符号:

、一般用于句子中间的停顿。《说文》:“有所绝止而识之也。”

し用于段末或句未的停顿《说文》:“钩识也。”

O 用于句未的停顿。

现在我们常用“/”进行断句

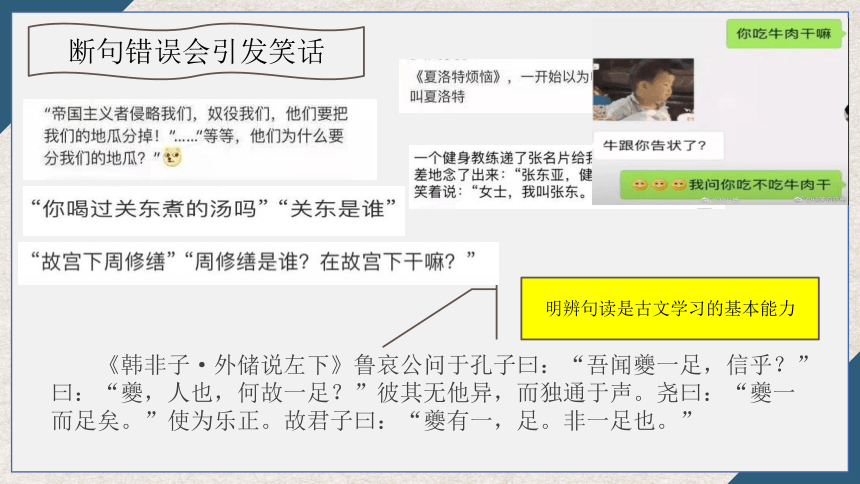

断句错误会引发笑话

《韩非子·外储说左下》鲁哀公问于孔子曰:“吾闻夔一足,信乎?”曰:“夔,人也,何故一足?”彼其无他异,而独通于声。尧曰:“夔一而足矣。”使为乐正。故君子曰:“夔有一,足。非一足也。”

明辨句读是古文学习的基本能力

小试牛刀

下文是一个教书先生和财主签下的合约,请分别以教书先生和吝啬财主的角度为下面句子进行断句。

“每天膳食无鸡鸭亦可无鱼肉亦可青菜一碟足矣”

教书先生:

“每天膳食/无鸡/鸭亦可/无鱼/肉亦可/青菜一碟/足矣”

吝啬财主:

“每天膳食/无鸡鸭亦可/无鱼肉亦可/青菜一碟足矣”

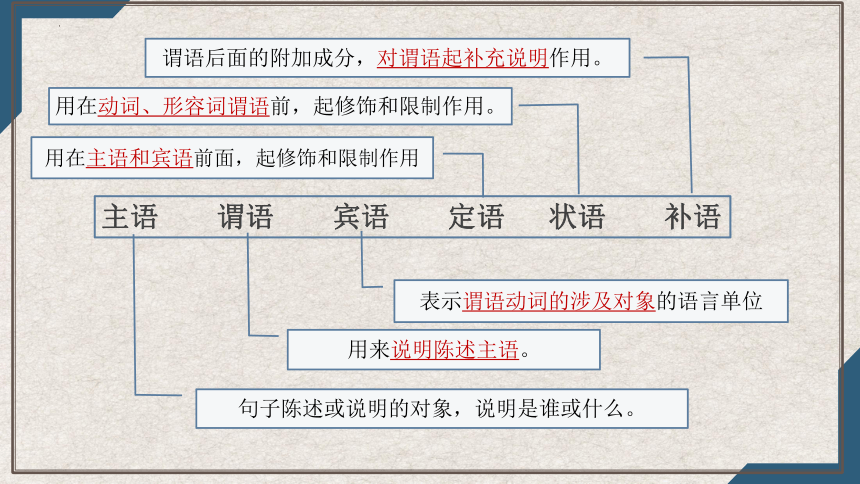

主语 谓语 宾语 定语 状语 补语

句子陈述或说明的对象,说明是谁或什么。

用来说明陈述主语。

表示谓语动词的涉及对象的语言单位

用在主语和宾语前面,起修饰和限制作用

用在动词、形容词谓语前,起修饰和限制作用。

谓语后面的附加成分,对谓语起补充说明作用。

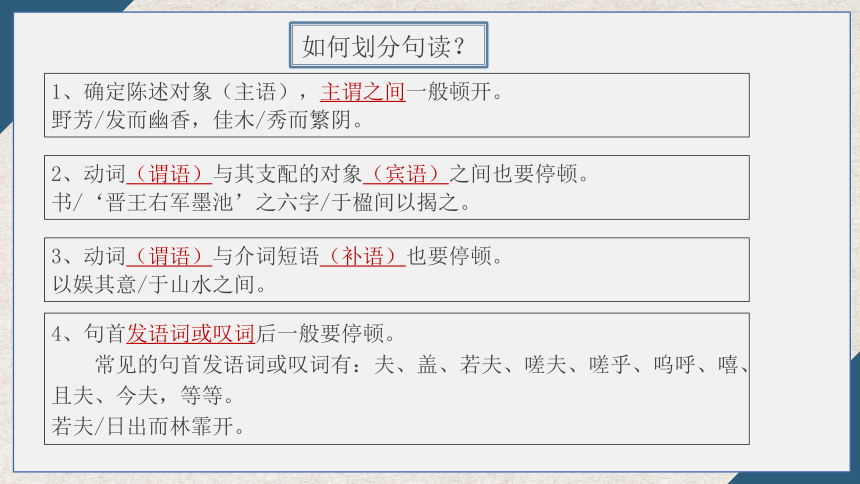

如何划分句读?

1、确定陈述对象(主语),主谓之间一般顿开。

野芳/发而幽香,佳木/秀而繁阴。

2、动词(谓语)与其支配的对象(宾语)之间也要停顿。

书/‘晋王右军墨池’之六字/于楹间以揭之。

3、动词(谓语)与介词短语(补语)也要停顿。

以娱其意/于山水之间。

4、句首发语词或叹词后一般要停顿。

常见的句首发语词或叹词有:夫、盖、若夫、嗟夫、嗟乎、呜呼、嘻、且夫、今夫,等等。

若夫/日出而林霏开。

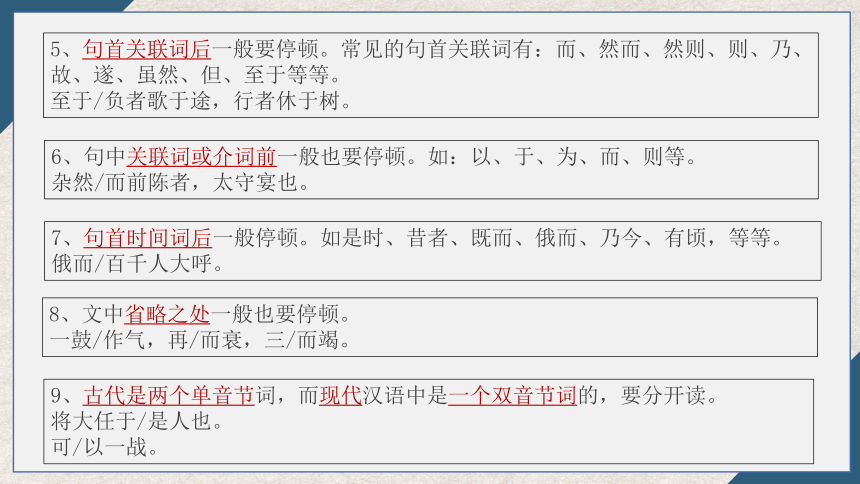

5、句首关联词后一般要停顿。常见的句首关联词有:而、然而、然则、则、乃、故、遂、虽然、但、至于等等。

至于/负者歌于途,行者休于树。

6、句中关联词或介词前一般也要停顿。如:以、于、为、而、则等。

杂然/而前陈者,太守宴也。

7、句首时间词后一般停顿。如是时、昔者、既而、俄而、乃今、有顷,等等。

俄而/百千人大呼。

8、文中省略之处一般也要停顿。

一鼓/作气,再/而衰,三/而竭。

9、古代是两个单音节词,而现代汉语中是一个双音节词的,要分开读。

将大任于/是人也。

可/以一战。

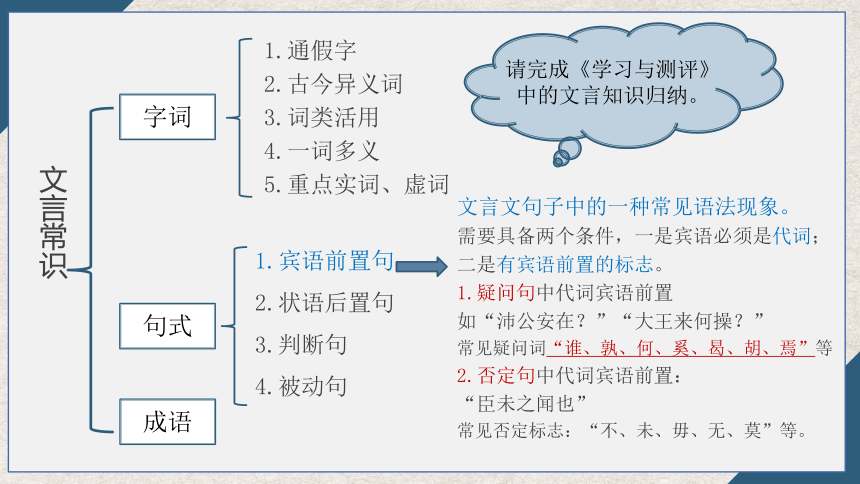

文言常识

字词

1.通假字

2.古今异义词

3.词类活用

4.一词多义

5.重点实词、虚词

句式

1.宾语前置句

2.状语后置句

3.判断句

4.被动句

文言文句子中的一种常见语法现象。

需要具备两个条件,一是宾语必须是代词;二是有宾语前置的标志。

1.疑问句中代词宾语前置

如“沛公安在?”“大王来何操?”

常见疑问词“谁、孰、何、奚、曷、胡、焉”等

2.否定句中代词宾语前置:

“臣未之闻也”

常见否定标志:“不、未、毋、无、莫”等。

请完成《学习与测评》中的文言知识归纳。

成语

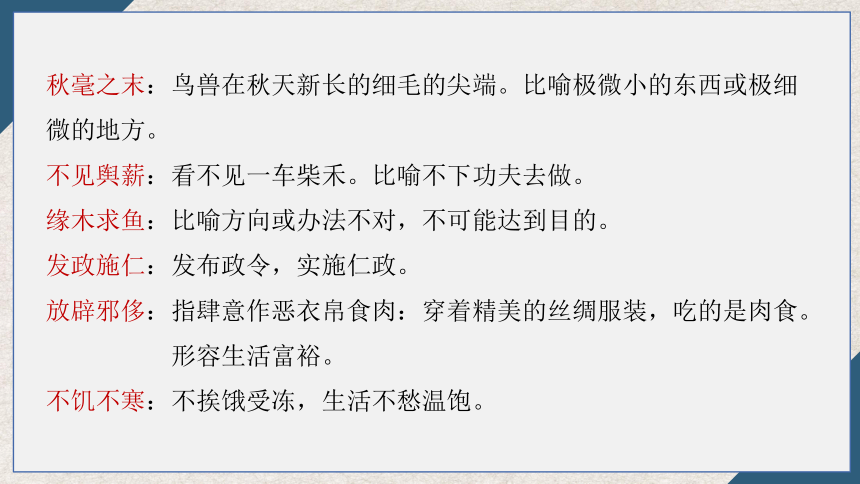

秋毫之末:鸟兽在秋天新长的细毛的尖端。比喻极微小的东西或极细微的地方。

不见舆薪:看不见一车柴禾。比喻不下功夫去做。

缘木求鱼:比喻方向或办法不对,不可能达到目的。

发政施仁:发布政令,实施仁政。

放辟邪侈:指肆意作恶衣帛食肉:穿着精美的丝绸服装,吃的是肉食。

形容生活富裕。

不饥不寒:不挨饿受冻,生活不愁温饱。

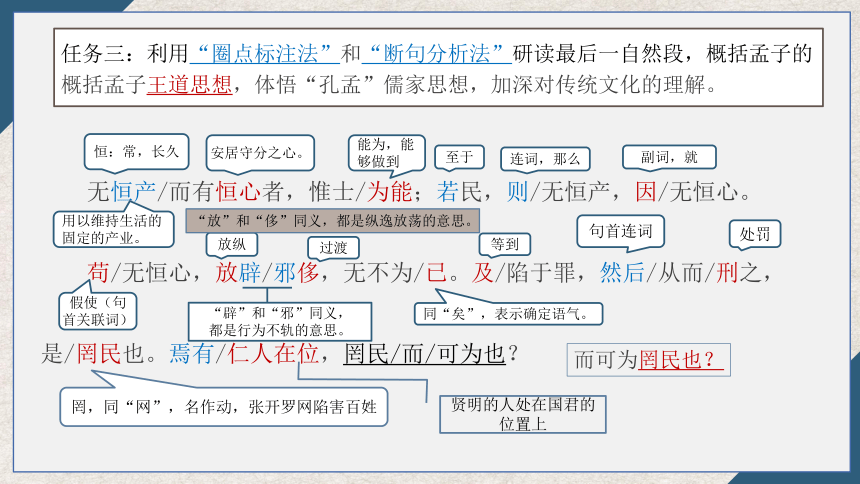

任务三:利用“圈点标注法”和“断句分析法”研读最后一自然段,概括孟子的概括孟子王道思想,体悟“孔孟”儒家思想,加深对传统文化的理解。

无恒产/而有恒心者,惟士/为能;若民,则/无恒产,因/无恒心。

苟/无恒心,放辟/邪侈,无不为/已。及/陷于罪,然后/从而/刑之,是/罔民也。焉有/仁人在位,罔民/而/可为也?

恒:常,长久

用以维持生活的固定的产业。

安居守分之心。

能为,能够做到

至于

连词,那么

副词,就

假使(句首关联词)

放纵

过渡

“辟”和“邪”同义,

都是行为不轨的意思。

“放”和“侈”同义,都是纵逸放荡的意思。

同“矣”,表示确定语气。

等到

句首连词

处罚

罔,同“网”,名作动,张开罗网陷害百姓

贤明的人处在国君的位置上

而可为罔民也?

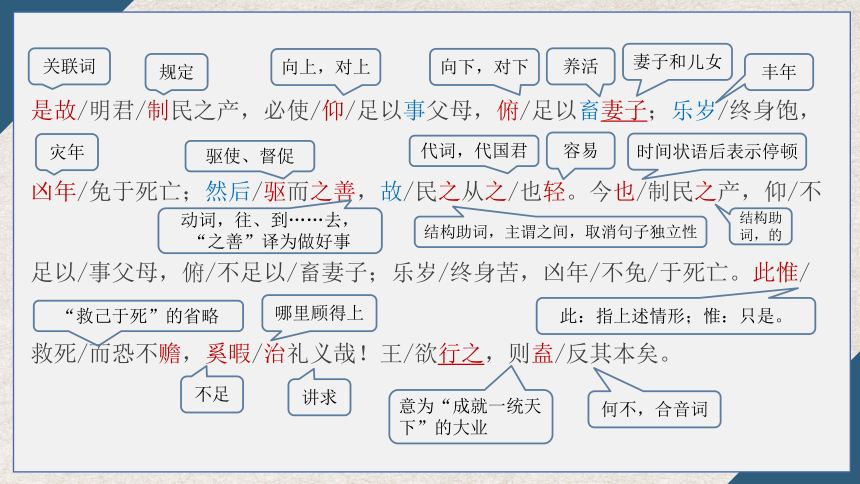

是故/明君/制民之产,必使/仰/足以事父母,俯/足以畜妻子;乐岁/终身饱,凶年/免于死亡;然后/驱而之善,故/民之从之/也轻。今也/制民之产,仰/不足以/事父母,俯/不足以/畜妻子;乐岁/终身苦,凶年/不免/于死亡。此惟/救死/而恐不赡,奚暇/治礼义哉!王/欲行之,则盍/反其本矣。

关联词

规定

向上,对上

向下,对下

妻子和儿女

丰年

养活

灾年

驱使、督促

动词,往、到……去,

“之善”译为做好事

代词,代国君

结构助词,主谓之间,取消句子独立性

容易

时间状语后表示停顿

结构助词,的

此:指上述情形;惟:只是。

“救己于死”的省略

不足

哪里顾得上

讲求

意为“成就一统天下”的大业

何不,合音词

五亩/之宅,树之/以桑,五十者/可以/衣帛矣;鸡、豚、狗、彘之畜,无失/其时,七十者/可以/食肉矣;百亩/之田,勿夺/其时,八口之家/可以/无饥矣;谨/庠序之教,申之/以孝悌之义,颁白者/不负戴/于道路矣。老者/衣帛/食肉,黎民/不饥/不寒:然而/不王者,未之有也。

旧说一个有劳动力的男丁,可分得五亩供建造住宅的土地。“五亩”合现在“一亩三分”。

名做动,种植

状语后置

名做动,穿

丝织品的衣服

小猪

大猪

重视,谨慎地对待。

庠序:古代学校的名称,周代叫庠,殷代叫序。

反复教导

“颁”同“斑”。颁白者:头发半黑半白老人。

黑头发的民众

“制民之产”和“谨庠序之教”

首先是要给人民一定的产业,使他们能养家活口,安居乐业。然后再“礼义”来引导民众,加强伦理道德教育,这样就可以实现王道理想。这种主张反映了人民要求摆脱贫困,向往安定生活的愿望,表现了孟子关心民众疾苦、为民请命的精神,这是值得肯定的。

请根据选段内容,概括孟子的王道主张。

王道:王走的道路,以仁义统治天下的政策。

“不违农时,谷不可胜食也;数罟不入池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也”。

——《寡人之于国也》

“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。”。

——《寡人之于国也》

“五十非帛不暖,七十非肉不饱”

敬老习俗

乡饮酒礼;

授以鸠杖;

举办千叟宴

王道务德,不来不强臣;霸道尚功,不伏不偃甲。

霸道

古代君主凭借武力、刑法、权势等进行统治,与王道相对。

(彼)不伏(则我等)不偃甲

春秋时期,天子衰,诸侯兴:周王室势力衰微,权威不再,已经无法有效控制天下诸侯。一些强大的诸侯国为了争夺天下,开启了激烈的争霸战争,相互之间合纵连横、东征西讨,前后共有数位诸侯依次成为霸主。

《史记索隐》:齐桓 宋襄 晋文 秦穆 楚庄

《荀子》:齐桓 晋文 楚庄 阖闾 勾践

齐桓公、晋文公是春秋五霸中的二霸。前者九合诸侯,一匡天下;后者乱扶周,破楚救宋,都是当时的霸主。因为他们的行事不是靠仁政,而是凭武力,因此被儒家称为“霸道”,与“王道”相对立。所以问齐桓、晋文之事,等于问霸道之事,这对于崇尚王道的孟子来说,无异于劈头一瓢冷水。

任务四:从文章结构入手,分析孟子的说理思路,领会孟子耐心细致的说理态度和巧妙灵活的论辩方法,发展思辨性思维。

(一)解析文章结构,梳理二人的谈话发展。

(二)谈谈孟子是如何掌握谈话主导权并阐释自己的“王道”思想的?

(三)认识论辩,分析孟子的论辩方法。

本文是一篇谈话记录,齐宣王提问,孟子回答,问与答紧密相连,不容易看出层次。这里根据内容,把课文分为三部分。

结构划分

第二部分:“抑王兴甲兵,危士臣”至“孰能御之”

从反面论述“霸道”的危害,敦促齐宣王彻底改弦易辙,

放弃霸道,实行王道。

第一部分:开头至“王请度之”

主要说齐宣王未实行王道,不是不能,而是不为。

第三部分:“王曰:‘吾惛,不能进于是矣。’”到篇末

阐述施行王道的具体措施。

对话

第一阶段

齐宣王问曰:“齐桓、晋文之事,可得闻乎?”

孟子对曰:“仲尼之徒,无道桓、文之事者,是以后世无传焉,臣未之闻也。无以,则王乎?”

孟子引导“王道”

齐王问“霸道”

孟子策略

避开霸道,引入王道

(二)谈谈孟子是如何掌握谈话主导权并阐释自己的“王道”思想的?

畅所欲言

对话

第二阶段

齐王问“王道”

孟子提出“保民而王”

齐王问“保民”

孟子问“以羊易牛”

王肯定事实

孟子提出“爱与不忍”

齐王解释

孟子问“牛羊何择”

齐王笑

孟子提出“仁术即不忍”

孟子策略

肯定善心,取得信任

举例论证

——“以羊易牛”

对话

第三阶段

孟子问“快心”

齐王悦再问“王道”

孟子以比喻设问

王否定

孟子提出“不为与不能”

王问“不为与不能之异”

孟子提出“推恩于民”

孟子策略

巧设比喻,指出问题

对比论证:

恩足以及禽兽VS功不至于百姓;

不能挟太山以超北海VS不能为长者折枝;

推恩足以保四海VS不推恩无以保妻子。

比喻论证:

“一羽之不举、舆薪之不见”喻“百姓之不见保”。

引用论证:

《诗经》刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。

对话

第四阶段

王提出“求大欲”

孟子问“大欲”

王笑而不言

孟子追问“大欲”

王否定

孟子揭露王之“大欲”并指出错误

王问理由

孟子警告有灾

王问原因

孟子以“邹楚之战”发问

孟子再提“发政施仁”

孟子策略

步步紧逼陈述利弊

比喻论证:缘木求鱼。

类比论证:

邹人与楚人战-齐国以一服八

假设论证:

今王发政施仁……

对话

第五阶段

王三问“王道”

孟子提出“恒产恒心”、“制民之产”和“驱而之善”

孟子策略

正反对比有理有据

对比论证:

明君制民之产VS今也制民之产

不忍之心

推恩于民

制民之产

驱而之善

保民

王道

论辩

是一种社会性言语手段,旨在解决至少是克服双(或多)方之间已存在的冲突或分歧。

孟子把“辩”作为宣扬自己思想的最佳途径,他不仅好辩,而且善辩。

“孟子非墨家,其辩言正辞,则与墨同”《晋书·隐逸传》

孟子的论辩文具有一下特点——

1、直接论证,逻辑严密

2、譬喻类推,生动活泼

3、气势如虹,浩气凛然

4、“仁政”、“性善论”是孟子辩的两大基石

缜密的逻辑

推知(知类):利用“求故”进行推理,经过推理论证获知。

“故推恩足以保四海,不推恩无以保妻子。古之人所以大过人者,无他焉,善推其所为而已矣!”

归纳推理由特殊的事例推导出一般原理、原则的方法

“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,八口之家,可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。”

归纳推理的前提

归纳推理的结论

假言推理与演绎推理:

首先孟子运用充分条件假言判断“保民而王,莫之能御也”明确提出自己的政治主张:如果能够安定百姓实行王道就没有人能阻止他统一天下把这个充分条件假言判断用在论辩伊始,随后进行演绎推理。

齐宣王可以“保民而王”——仁爱之心——以牛易羊——百姓误会是因为齐宣王的仁爱之心没有推广。

2.用正反对比突出事理

(1)以对比手法指出推恩与不推恩的结果:推恩足以保四海,不推恩无以保妻子。

(2)以“恩足以及禽兽”和“功不至于百姓”作对比,以表现齐宣王不行仁政的不合理。

(3)以“挟太山”与“折枝”作对比,说明“不能”与“不为”的分别,从而指出宣王不行仁政,实“不为”而非“不能”。

语言艺术

1.取譬设喻

如,“力足以举百钧,而不足以举一羽”“明足以察秋毫之末,而不见舆薪”“挟太山以超北海”“为长者折枝”“缘木求鱼”“邹人与楚人战”等等,非常生动而又言简意赅地说明了道理。

2.善用排比对偶,增强气势。

排比:羽之不举,为不用力焉;舆薪之不见,为不用明焉;百姓之不见保,为不用恩焉。

对偶:见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。

语言艺术

3.列举多种例证:事例、设例、语例

(1)事例:以羊易牛

说明齐宣王具备仁心,他看到牛恐惧发抖,无辜被宰,兴起不忍之心。

(2)语例:他人有心,予忖度之。

齐宣王引用诗句称赞孟子知道自己心意,并令他有所感悟。

(3)设例:吾力足以举百钧,而不足以举一羽;

明足以察秋毫之末,而不见舆薪。

善于通过表扬来获取对方信任

1

善于用过提问来引导对方思维

2

善于通过比喻来阐述抽象道理

3

谈话技巧

阅读教材P19页《如何阐述自己的观点》一文,并结合所学谈谈表达观点是要注意什么?

一、阐述观点时,要把自己的意图表述清楚(语言组织能力);

二、阐述观点的目的是以理服人。

1.表达要有逻辑思维,借助概念、判断、推理等思维形式理性客观地分析问题;

2.要辩证地思考问题,学会换位思考;

3.表达要有语言艺术;

三、态度要谦和有礼,不可咄咄逼人。

如何表达自己的观点?

齐桓晋文之事

任务一:了解文言句读常识、句子成分、等常识,学习文言文“断句”。

任务二:运用归纳比较法,结合《学习与测评》归纳文章的文言知识。

学习任务

任务三:利用圈点标注法和“断句分析法”研读最后一自然段,概括孟子的概括孟子王道思想。

任务四:分析孟子的说理思路,领会孟子耐心细致的说理态度和巧妙灵活的论辩方法,发展思辨性思维。

我国古代称给文章断句为“句读”。

古人研读经书要自己断句,一句话读完,常在字的旁边加圆圈或打勾,这叫做“句”(相当于现代汉语的句号);

一句话没完,但需要停顿一下,就在字的下面加以顿点儿这叫“读”(相当于现代汉语的顿号和逗号)。

“凡有起词、语词而辞意已全者曰句,未全者曰读。”《马氏文通·论句读》

“句读之不知,惑之不解。”——《师说》

思考:何为句读?

句读的符号:

、一般用于句子中间的停顿。《说文》:“有所绝止而识之也。”

し用于段末或句未的停顿《说文》:“钩识也。”

O 用于句未的停顿。

现在我们常用“/”进行断句

断句错误会引发笑话

《韩非子·外储说左下》鲁哀公问于孔子曰:“吾闻夔一足,信乎?”曰:“夔,人也,何故一足?”彼其无他异,而独通于声。尧曰:“夔一而足矣。”使为乐正。故君子曰:“夔有一,足。非一足也。”

明辨句读是古文学习的基本能力

小试牛刀

下文是一个教书先生和财主签下的合约,请分别以教书先生和吝啬财主的角度为下面句子进行断句。

“每天膳食无鸡鸭亦可无鱼肉亦可青菜一碟足矣”

教书先生:

“每天膳食/无鸡/鸭亦可/无鱼/肉亦可/青菜一碟/足矣”

吝啬财主:

“每天膳食/无鸡鸭亦可/无鱼肉亦可/青菜一碟足矣”

主语 谓语 宾语 定语 状语 补语

句子陈述或说明的对象,说明是谁或什么。

用来说明陈述主语。

表示谓语动词的涉及对象的语言单位

用在主语和宾语前面,起修饰和限制作用

用在动词、形容词谓语前,起修饰和限制作用。

谓语后面的附加成分,对谓语起补充说明作用。

如何划分句读?

1、确定陈述对象(主语),主谓之间一般顿开。

野芳/发而幽香,佳木/秀而繁阴。

2、动词(谓语)与其支配的对象(宾语)之间也要停顿。

书/‘晋王右军墨池’之六字/于楹间以揭之。

3、动词(谓语)与介词短语(补语)也要停顿。

以娱其意/于山水之间。

4、句首发语词或叹词后一般要停顿。

常见的句首发语词或叹词有:夫、盖、若夫、嗟夫、嗟乎、呜呼、嘻、且夫、今夫,等等。

若夫/日出而林霏开。

5、句首关联词后一般要停顿。常见的句首关联词有:而、然而、然则、则、乃、故、遂、虽然、但、至于等等。

至于/负者歌于途,行者休于树。

6、句中关联词或介词前一般也要停顿。如:以、于、为、而、则等。

杂然/而前陈者,太守宴也。

7、句首时间词后一般停顿。如是时、昔者、既而、俄而、乃今、有顷,等等。

俄而/百千人大呼。

8、文中省略之处一般也要停顿。

一鼓/作气,再/而衰,三/而竭。

9、古代是两个单音节词,而现代汉语中是一个双音节词的,要分开读。

将大任于/是人也。

可/以一战。

文言常识

字词

1.通假字

2.古今异义词

3.词类活用

4.一词多义

5.重点实词、虚词

句式

1.宾语前置句

2.状语后置句

3.判断句

4.被动句

文言文句子中的一种常见语法现象。

需要具备两个条件,一是宾语必须是代词;二是有宾语前置的标志。

1.疑问句中代词宾语前置

如“沛公安在?”“大王来何操?”

常见疑问词“谁、孰、何、奚、曷、胡、焉”等

2.否定句中代词宾语前置:

“臣未之闻也”

常见否定标志:“不、未、毋、无、莫”等。

请完成《学习与测评》中的文言知识归纳。

成语

秋毫之末:鸟兽在秋天新长的细毛的尖端。比喻极微小的东西或极细微的地方。

不见舆薪:看不见一车柴禾。比喻不下功夫去做。

缘木求鱼:比喻方向或办法不对,不可能达到目的。

发政施仁:发布政令,实施仁政。

放辟邪侈:指肆意作恶衣帛食肉:穿着精美的丝绸服装,吃的是肉食。

形容生活富裕。

不饥不寒:不挨饿受冻,生活不愁温饱。

任务三:利用“圈点标注法”和“断句分析法”研读最后一自然段,概括孟子的概括孟子王道思想,体悟“孔孟”儒家思想,加深对传统文化的理解。

无恒产/而有恒心者,惟士/为能;若民,则/无恒产,因/无恒心。

苟/无恒心,放辟/邪侈,无不为/已。及/陷于罪,然后/从而/刑之,是/罔民也。焉有/仁人在位,罔民/而/可为也?

恒:常,长久

用以维持生活的固定的产业。

安居守分之心。

能为,能够做到

至于

连词,那么

副词,就

假使(句首关联词)

放纵

过渡

“辟”和“邪”同义,

都是行为不轨的意思。

“放”和“侈”同义,都是纵逸放荡的意思。

同“矣”,表示确定语气。

等到

句首连词

处罚

罔,同“网”,名作动,张开罗网陷害百姓

贤明的人处在国君的位置上

而可为罔民也?

是故/明君/制民之产,必使/仰/足以事父母,俯/足以畜妻子;乐岁/终身饱,凶年/免于死亡;然后/驱而之善,故/民之从之/也轻。今也/制民之产,仰/不足以/事父母,俯/不足以/畜妻子;乐岁/终身苦,凶年/不免/于死亡。此惟/救死/而恐不赡,奚暇/治礼义哉!王/欲行之,则盍/反其本矣。

关联词

规定

向上,对上

向下,对下

妻子和儿女

丰年

养活

灾年

驱使、督促

动词,往、到……去,

“之善”译为做好事

代词,代国君

结构助词,主谓之间,取消句子独立性

容易

时间状语后表示停顿

结构助词,的

此:指上述情形;惟:只是。

“救己于死”的省略

不足

哪里顾得上

讲求

意为“成就一统天下”的大业

何不,合音词

五亩/之宅,树之/以桑,五十者/可以/衣帛矣;鸡、豚、狗、彘之畜,无失/其时,七十者/可以/食肉矣;百亩/之田,勿夺/其时,八口之家/可以/无饥矣;谨/庠序之教,申之/以孝悌之义,颁白者/不负戴/于道路矣。老者/衣帛/食肉,黎民/不饥/不寒:然而/不王者,未之有也。

旧说一个有劳动力的男丁,可分得五亩供建造住宅的土地。“五亩”合现在“一亩三分”。

名做动,种植

状语后置

名做动,穿

丝织品的衣服

小猪

大猪

重视,谨慎地对待。

庠序:古代学校的名称,周代叫庠,殷代叫序。

反复教导

“颁”同“斑”。颁白者:头发半黑半白老人。

黑头发的民众

“制民之产”和“谨庠序之教”

首先是要给人民一定的产业,使他们能养家活口,安居乐业。然后再“礼义”来引导民众,加强伦理道德教育,这样就可以实现王道理想。这种主张反映了人民要求摆脱贫困,向往安定生活的愿望,表现了孟子关心民众疾苦、为民请命的精神,这是值得肯定的。

请根据选段内容,概括孟子的王道主张。

王道:王走的道路,以仁义统治天下的政策。

“不违农时,谷不可胜食也;数罟不入池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也”。

——《寡人之于国也》

“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。”。

——《寡人之于国也》

“五十非帛不暖,七十非肉不饱”

敬老习俗

乡饮酒礼;

授以鸠杖;

举办千叟宴

王道务德,不来不强臣;霸道尚功,不伏不偃甲。

霸道

古代君主凭借武力、刑法、权势等进行统治,与王道相对。

(彼)不伏(则我等)不偃甲

春秋时期,天子衰,诸侯兴:周王室势力衰微,权威不再,已经无法有效控制天下诸侯。一些强大的诸侯国为了争夺天下,开启了激烈的争霸战争,相互之间合纵连横、东征西讨,前后共有数位诸侯依次成为霸主。

《史记索隐》:齐桓 宋襄 晋文 秦穆 楚庄

《荀子》:齐桓 晋文 楚庄 阖闾 勾践

齐桓公、晋文公是春秋五霸中的二霸。前者九合诸侯,一匡天下;后者乱扶周,破楚救宋,都是当时的霸主。因为他们的行事不是靠仁政,而是凭武力,因此被儒家称为“霸道”,与“王道”相对立。所以问齐桓、晋文之事,等于问霸道之事,这对于崇尚王道的孟子来说,无异于劈头一瓢冷水。

任务四:从文章结构入手,分析孟子的说理思路,领会孟子耐心细致的说理态度和巧妙灵活的论辩方法,发展思辨性思维。

(一)解析文章结构,梳理二人的谈话发展。

(二)谈谈孟子是如何掌握谈话主导权并阐释自己的“王道”思想的?

(三)认识论辩,分析孟子的论辩方法。

本文是一篇谈话记录,齐宣王提问,孟子回答,问与答紧密相连,不容易看出层次。这里根据内容,把课文分为三部分。

结构划分

第二部分:“抑王兴甲兵,危士臣”至“孰能御之”

从反面论述“霸道”的危害,敦促齐宣王彻底改弦易辙,

放弃霸道,实行王道。

第一部分:开头至“王请度之”

主要说齐宣王未实行王道,不是不能,而是不为。

第三部分:“王曰:‘吾惛,不能进于是矣。’”到篇末

阐述施行王道的具体措施。

对话

第一阶段

齐宣王问曰:“齐桓、晋文之事,可得闻乎?”

孟子对曰:“仲尼之徒,无道桓、文之事者,是以后世无传焉,臣未之闻也。无以,则王乎?”

孟子引导“王道”

齐王问“霸道”

孟子策略

避开霸道,引入王道

(二)谈谈孟子是如何掌握谈话主导权并阐释自己的“王道”思想的?

畅所欲言

对话

第二阶段

齐王问“王道”

孟子提出“保民而王”

齐王问“保民”

孟子问“以羊易牛”

王肯定事实

孟子提出“爱与不忍”

齐王解释

孟子问“牛羊何择”

齐王笑

孟子提出“仁术即不忍”

孟子策略

肯定善心,取得信任

举例论证

——“以羊易牛”

对话

第三阶段

孟子问“快心”

齐王悦再问“王道”

孟子以比喻设问

王否定

孟子提出“不为与不能”

王问“不为与不能之异”

孟子提出“推恩于民”

孟子策略

巧设比喻,指出问题

对比论证:

恩足以及禽兽VS功不至于百姓;

不能挟太山以超北海VS不能为长者折枝;

推恩足以保四海VS不推恩无以保妻子。

比喻论证:

“一羽之不举、舆薪之不见”喻“百姓之不见保”。

引用论证:

《诗经》刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。

对话

第四阶段

王提出“求大欲”

孟子问“大欲”

王笑而不言

孟子追问“大欲”

王否定

孟子揭露王之“大欲”并指出错误

王问理由

孟子警告有灾

王问原因

孟子以“邹楚之战”发问

孟子再提“发政施仁”

孟子策略

步步紧逼陈述利弊

比喻论证:缘木求鱼。

类比论证:

邹人与楚人战-齐国以一服八

假设论证:

今王发政施仁……

对话

第五阶段

王三问“王道”

孟子提出“恒产恒心”、“制民之产”和“驱而之善”

孟子策略

正反对比有理有据

对比论证:

明君制民之产VS今也制民之产

不忍之心

推恩于民

制民之产

驱而之善

保民

王道

论辩

是一种社会性言语手段,旨在解决至少是克服双(或多)方之间已存在的冲突或分歧。

孟子把“辩”作为宣扬自己思想的最佳途径,他不仅好辩,而且善辩。

“孟子非墨家,其辩言正辞,则与墨同”《晋书·隐逸传》

孟子的论辩文具有一下特点——

1、直接论证,逻辑严密

2、譬喻类推,生动活泼

3、气势如虹,浩气凛然

4、“仁政”、“性善论”是孟子辩的两大基石

缜密的逻辑

推知(知类):利用“求故”进行推理,经过推理论证获知。

“故推恩足以保四海,不推恩无以保妻子。古之人所以大过人者,无他焉,善推其所为而已矣!”

归纳推理由特殊的事例推导出一般原理、原则的方法

“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,八口之家,可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。”

归纳推理的前提

归纳推理的结论

假言推理与演绎推理:

首先孟子运用充分条件假言判断“保民而王,莫之能御也”明确提出自己的政治主张:如果能够安定百姓实行王道就没有人能阻止他统一天下把这个充分条件假言判断用在论辩伊始,随后进行演绎推理。

齐宣王可以“保民而王”——仁爱之心——以牛易羊——百姓误会是因为齐宣王的仁爱之心没有推广。

2.用正反对比突出事理

(1)以对比手法指出推恩与不推恩的结果:推恩足以保四海,不推恩无以保妻子。

(2)以“恩足以及禽兽”和“功不至于百姓”作对比,以表现齐宣王不行仁政的不合理。

(3)以“挟太山”与“折枝”作对比,说明“不能”与“不为”的分别,从而指出宣王不行仁政,实“不为”而非“不能”。

语言艺术

1.取譬设喻

如,“力足以举百钧,而不足以举一羽”“明足以察秋毫之末,而不见舆薪”“挟太山以超北海”“为长者折枝”“缘木求鱼”“邹人与楚人战”等等,非常生动而又言简意赅地说明了道理。

2.善用排比对偶,增强气势。

排比:羽之不举,为不用力焉;舆薪之不见,为不用明焉;百姓之不见保,为不用恩焉。

对偶:见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。

语言艺术

3.列举多种例证:事例、设例、语例

(1)事例:以羊易牛

说明齐宣王具备仁心,他看到牛恐惧发抖,无辜被宰,兴起不忍之心。

(2)语例:他人有心,予忖度之。

齐宣王引用诗句称赞孟子知道自己心意,并令他有所感悟。

(3)设例:吾力足以举百钧,而不足以举一羽;

明足以察秋毫之末,而不见舆薪。

善于通过表扬来获取对方信任

1

善于用过提问来引导对方思维

2

善于通过比喻来阐述抽象道理

3

谈话技巧

阅读教材P19页《如何阐述自己的观点》一文,并结合所学谈谈表达观点是要注意什么?

一、阐述观点时,要把自己的意图表述清楚(语言组织能力);

二、阐述观点的目的是以理服人。

1.表达要有逻辑思维,借助概念、判断、推理等思维形式理性客观地分析问题;

2.要辩证地思考问题,学会换位思考;

3.表达要有语言艺术;

三、态度要谦和有礼,不可咄咄逼人。

如何表达自己的观点?

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])