部编版五年级下册第四单元单元测试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版五年级下册第四单元单元测试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 29.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-04 13:31:06 | ||

图片预览

文档简介

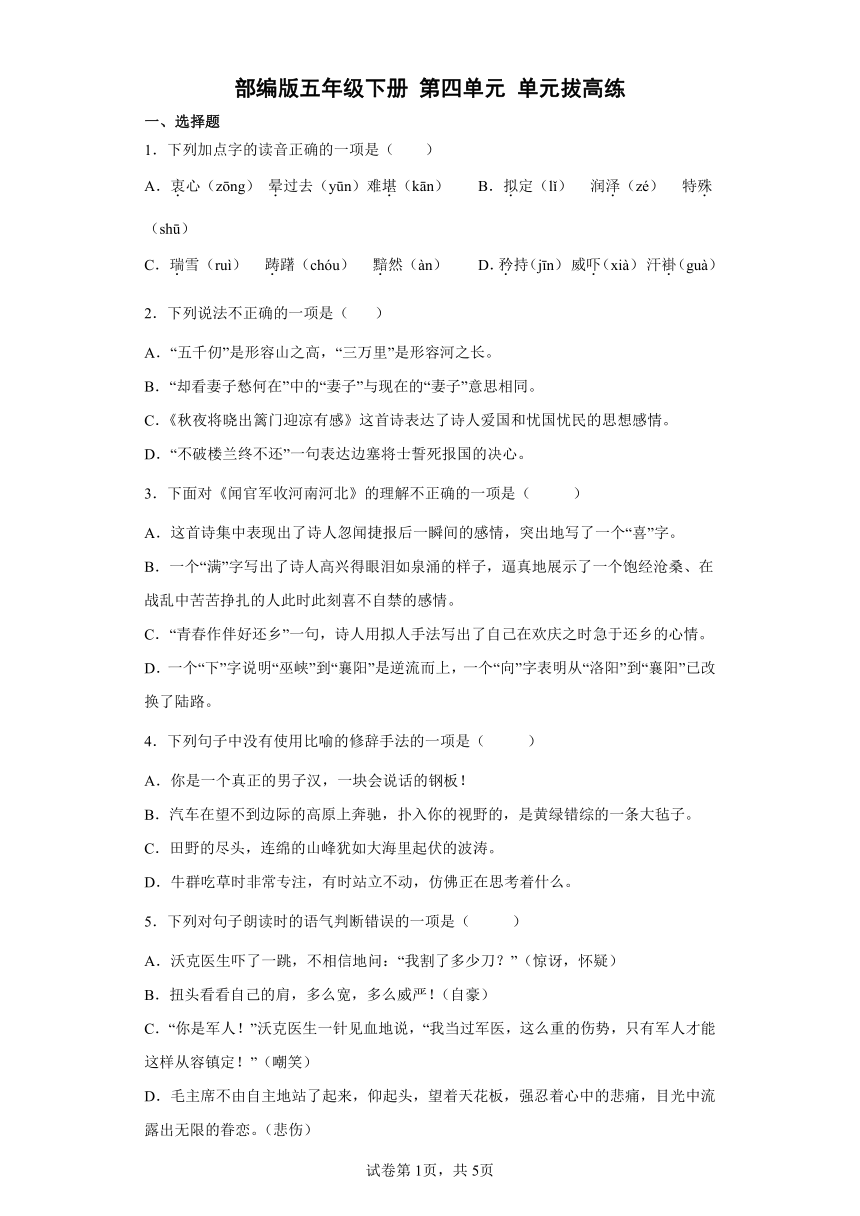

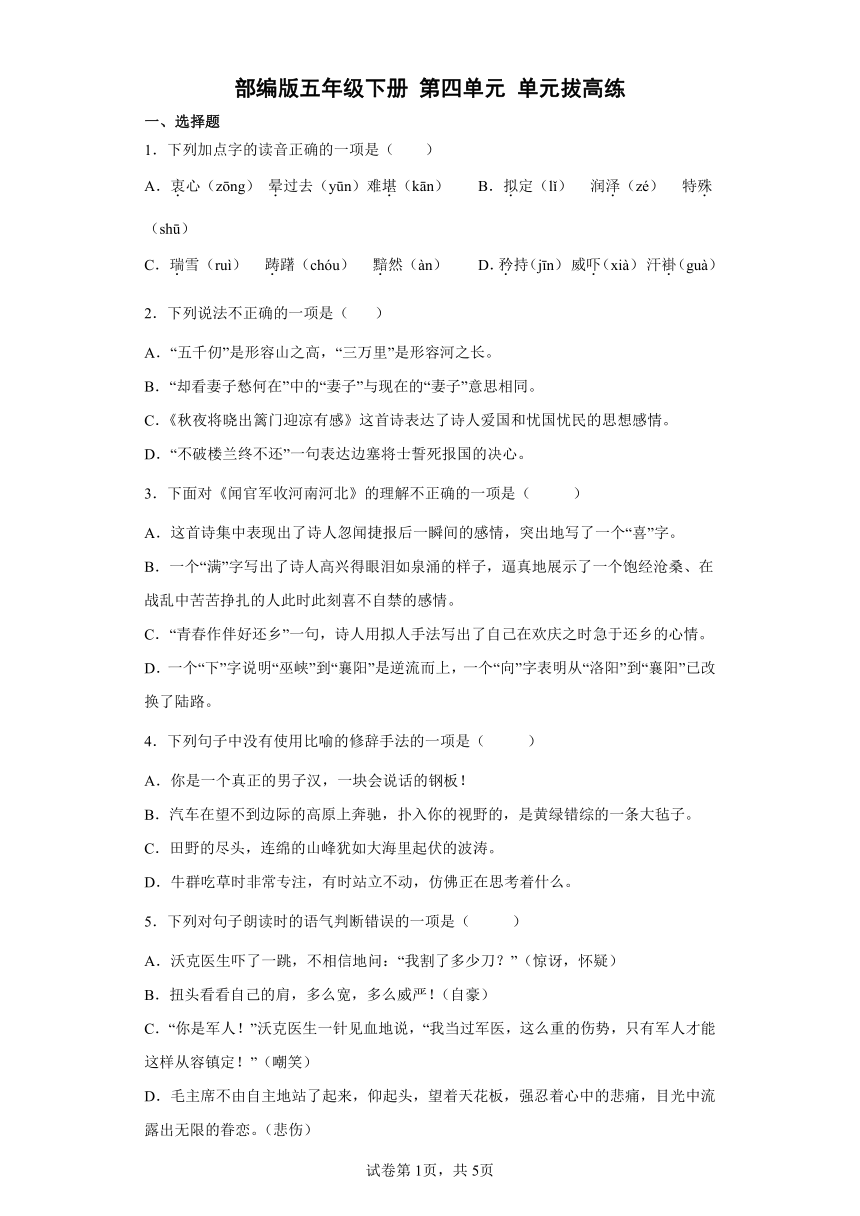

部编版五年级下册 第四单元 单元拔高练

一、选择题

1.下列加点字的读音正确的一项是( )

A.衷心(zōng) 晕过去(yūn)难堪(kān) B.拟定(lǐ) 润泽(zé) 特殊(shū)

C.瑞雪(ruì) 踌躇(chóu) 黯然(àn) D.矜持(jīn) 威吓(xià) 汗褂(guà)

2.下列说法不正确的一项是( )

A.“五千仞”是形容山之高,“三万里”是形容河之长。

B.“却看妻子愁何在”中的“妻子”与现在的“妻子”意思相同。

C.《秋夜将晓出篱门迎凉有感》这首诗表达了诗人爱国和忧国忧民的思想感情。

D.“不破楼兰终不还”一句表达边塞将士誓死报国的决心。

3.下面对《闻官军收河南河北》的理解不正确的一项是( )

A.这首诗集中表现出了诗人忽闻捷报后一瞬间的感情,突出地写了一个“喜”字。

B.一个“满”字写出了诗人高兴得眼泪如泉涌的样子,逼真地展示了一个饱经沧桑、在战乱中苦苦挣扎的人此时此刻喜不自禁的感情。

C.“青春作伴好还乡”一句,诗人用拟人手法写出了自己在欢庆之时急于还乡的心情。

D.一个“下”字说明“巫峡”到“襄阳”是逆流而上,一个“向”字表明从“洛阳”到“襄阳”已改换了陆路。

4.下列句子中没有使用比喻的修辞手法的一项是( )

A.你是一个真正的男子汉,一块会说话的钢板!

B.汽车在望不到边际的高原上奔驰,扑入你的视野的,是黄绿错综的一条大毡子。

C.田野的尽头,连绵的山峰犹如大海里起伏的波涛。

D.牛群吃草时非常专注,有时站立不动,仿佛正在思考着什么。

5.下列对句子朗读时的语气判断错误的一项是( )

A.沃克医生吓了一跳,不相信地问:“我割了多少刀?”(惊讶,怀疑)

B.扭头看看自己的肩,多么宽,多么威严!(自豪)

C.“你是军人!”沃克医生一针见血地说,“我当过军医,这么重的伤势,只有军人才能这样从容镇定!”(嘲笑)

D.毛主席不由自主地站了起来,仰起头,望着天花板,强忍着心中的悲痛,目光中流露出无限的眷恋。(悲伤)

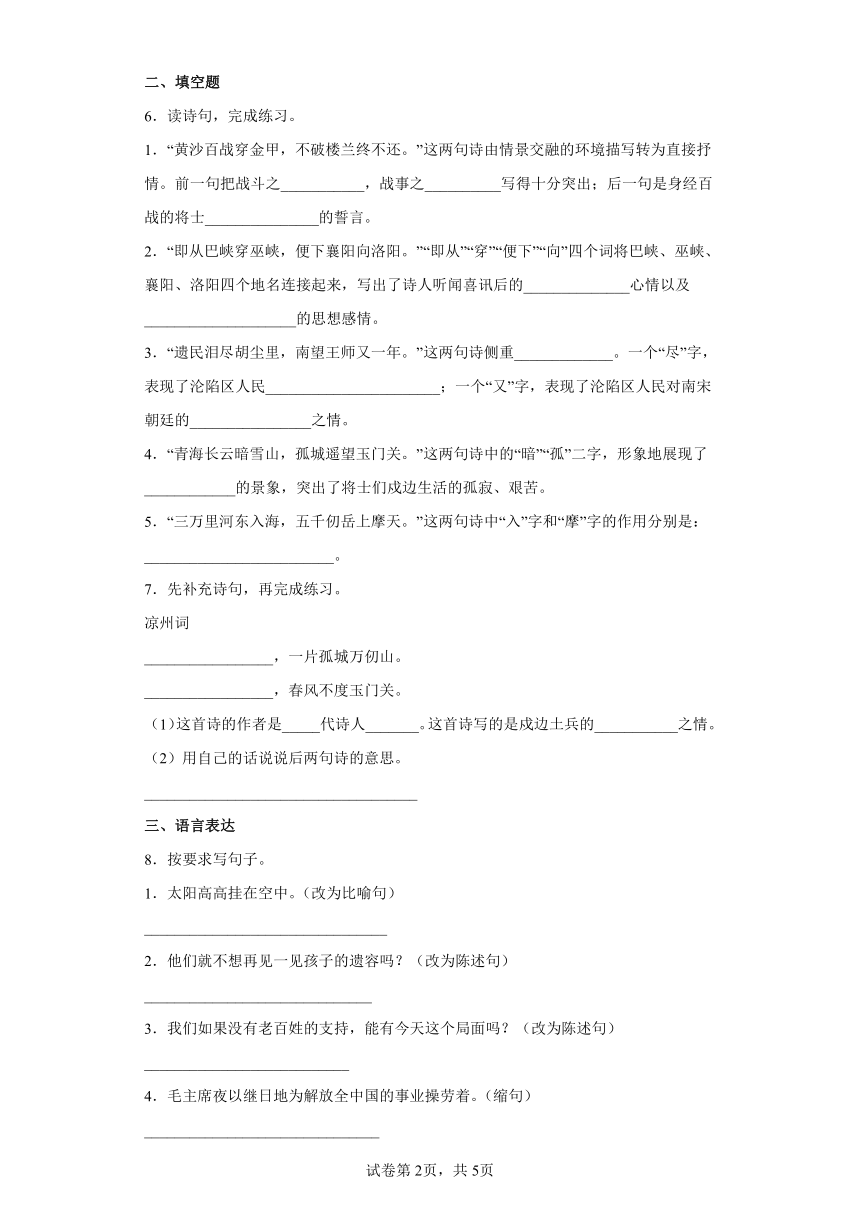

二、填空题

6.读诗句,完成练习。

1.“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。”这两句诗由情景交融的环境描写转为直接抒情。前一句把战斗之___________,战事之__________写得十分突出;后一句是身经百战的将士_______________的誓言。

2.“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。”“即从”“穿”“便下”“向”四个词将巴峡、巫峡、襄阳、洛阳四个地名连接起来,写出了诗人听闻喜讯后的______________心情以及____________________的思想感情。

3.“遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。”这两句诗侧重_____________。一个“尽”字,表现了沦陷区人民_______________________;一个“又”字,表现了沦陷区人民对南宋朝廷的________________之情。

4.“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。”这两句诗中的“暗”“孤”二字,形象地展现了____________的景象,突出了将士们戍边生活的孤寂、艰苦。

5.“三万里河东入海,五千仞岳上摩天。”这两句诗中“入”字和“摩”字的作用分别是:_________________________。

7.先补充诗句,再完成练习。

凉州词

_________________,一片孤城万仞山。

_________________,春风不度玉门关。

(1)这首诗的作者是_____代诗人_______。这首诗写的是戍边土兵的___________之情。

(2)用自己的话说说后两句诗的意思。

____________________________________

三、语言表达

8.按要求写句子。

1.太阳高高挂在空中。(改为比喻句)

________________________________

2.他们就不想再见一见孩子的遗容吗?(改为陈述句)

______________________________

3.我们如果没有老百姓的支持,能有今天这个局面吗?(改为陈述句)

___________________________

4.毛主席夜以继日地为解放全中国的事业操劳着。(缩句)

_______________________________

5.警卫员忙对村长说:“村长,是首长让我请乡亲们来花椒树下碾米。”(改为转述句)

________________________________

四、诗词曲鉴赏

阅读古诗,回答问题。

书愤①

[宋]陆游

早岁②那知世事艰③?中原北望④气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

《出师》一表⑤真名世,千载谁堪伯仲间?

注释:①书愤:书写自己的愤恨之情。书:写。②早岁:早年,年轻时。③世事艰:指抗金大业屡遭破坏。④中原北望:“北望中原”的倒文。⑤《出师》一表:蜀汉后主建兴五年(227)三月,诸葛亮出兵伐魏前曾写了一篇《出师表》,表达了自己“奖率三军,北定中原”“兴复汉室,还于旧都”的决心。

9.“中原北望气如山”中“气”解释为________________。

10.“__________________”一句,暗写诗人晚年已知世事艰难并流露出愤激不平之意,感叹自己早年不懂得世事的艰难。

11.下列对诗句的理解不正确的一项是( )

A.首联塑造了诗人早年的自我形象,那时他有满腔的爱国热忱,却不懂得世道的艰难,遥望着北方被金人占领的中原地带,胸中的愤恨郁积如山。

B.颔联只用六个名词组接,勾勒出两幅气壮山河的和平图画,将诗人的恢复之志具体化。

C.尾联叙事抒情,写了诸葛亮(古人)在《出师表》中曾说过“北定中原”“兴复汉室”。

D.本诗围绕“愤”字展开,抒发了诗人无私报国但抑郁不得志的强烈愤慨。

五、现代文阅读

阅读与理解。

哨

早上,将军正在另一个哨卡的战士宿舍。屋外狂风怒号,发出阵阵怵人的尖啸。雪珠夹杂着小冰块击打着门扉,发出啪啪的声响。将军站起身,戴上厚厚的皮军帽,扶正,命令道:“走!”好几个人围上来,面有难色:“首长,路太险,天太坏,下次吧!”将军摆摆手,掀开厚厚的棉帘。他凝望着远处的山峰,全然不顾漫天的飞雪和彻骨的寒风。上校走到将军面前,贴近他的耳朵,几近请求地说:“太危险了……”上校是边防团的团长,是从军二十几年的老兵了,长年的高原生活使他的脸色变得紫黑。“战士们更危险,走!”将军拍拍上校的肩,打断了他的话。

经过近三小时的攀登,将军一行终于踏上了海拔五千余米的哨卡。三名士兵列队迎接将军一行,将军与他们一一握手。一位战士正在哨位上值勤,将军一行向哨位走去。

风雪中,伫立着一位浑身是雪、眉毛上结着白霜的战士。将军握住他的手,表示慰问。忽然,将军注视起他来:这位战士又黑又瘦,显得憔悴甚至苍老。他问:“当兵几年了?”“五年。”“一直在这儿?”“不,以前在三千米,前年来的。”

A将军的目光严厉起来。他转过身,盯着上校:“不是有高海拔地区执勤年限规定吗?他,这么长时间,为什么?”上校嗫嚅着,盯了哨兵一眼。将军显然是生气了,他提高嗓门:“你就这样带兵?嗯?”上校避开将军的目光,轻声说:“这儿是艰苦,可总得——”“假如是你的亲人,你会怎么样?”这时,一个随员走过来,悄声对将军说:“他是团长的——弟弟——”

B将军惊愕地注视着上校,又回头看了看持枪的战士。突然,他脚一碰,立正,向上校,向他弟弟,向所有的军人,行了个军礼。所有的人都立正,向将军行了一个军礼,他们的眼中都闪着泪花。

风雪中,一群军人伫立在高高的山峰上,犹如一座群雕。远远望去,他们已与群山融为一体,支撑在天地之间。

12.用“﹏﹏﹏”画出文中描写天气的句子,体会这样写的作用。

_ 。

13.读文中画“ ”句子,领悟写法,体会人物内心

(1)A句是对将军的神态、____和____描写;B句是对将军的____、____描写。

(2)将军在得知哨兵长时间在高海拔地区执勤时,内心是________;在知道那位战士是上校的弟弟后,内心是________。

14.请根据文章内容,用简要的语言分别概括将军和上校的性格特征。

将军:______________________

上校:_____________________

15.文章结尾运用了____的修辞手法,将____比作____,突出了军人顽强的意志和坚定的信念,他们就像雄伟的山一样,是我们人民群众坚实的依靠。

16.下面对短文内容理解不正确的一项是( )

A.文章作者重点从正面描写了将军的行为表现,实则是为凸显上校的品质作铺垫。

B.文章主要是赞扬将军关爱部下、严格要求部下的优秀品质。

C.文章先写将军对上校发火,得知真相后对他肃然起敬,这种写法叫作先抑后扬。

D.文章表现了边防战士为了祖国利益甘愿奉献自己一切的自我牺牲精神。

六、书面表达

17.习作。

题目:他(她) 了

生活中,一些人兴奋时的情形给你留下深刻的印象。你还可以选择得意、吃惊等情形,回想一下事情的前因后果,把经过写下来,特别要把他(她)当时的情形写具体。字数400以上。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【解析】

【详解】

本题考查对字音的掌握。

A:衷心(zhōng)

B:拟定(nǐ)

D:威吓(hè)

2.B

【解析】

【详解】

考查对诗句及字词的理解能力。解答此题需要在理解古诗含义的基础上作答。

B.不正确。“却看妻子愁何在”中的“妻子”与现在的“妻子”意思不同。妻子:妻子和儿子。

3.D

【解析】

【详解】

本题考查对古诗字词、内容的理解。根据平日所积累的字词的意思及文学常识,结合诗句的语境进行作答。

D:“巴峡”“巫峡”“襄阳”“洛阳”,这四个地方之间都有很漫长的距离,而一用“即从”“穿”“便下”“向”贯串起来,就出现了“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳”的疾速飞驰的画面,一个接一个地从读者眼前一闪而过。这里需要指出的是:诗人既展示想象,又描绘实境。从“巴峡”到“巫峡”,峡险而窄,舟行如梭,所以用“穿”;出“巫峡”到“襄阳”,顺流急驶,所以用“下”;从“襄阳”到“洛阳”,已换陆路,所以用“向”,用字高度准确。 选项D“逆流而上”有误。

4.D

【解析】

略

5.C

【解析】

【详解】

此题考查学生朗读句子的能力。解题时,要全面了解课文内容,运用正确的语气朗读。

C.“你是军人!”沃克医生一针见血地说,“我当过军医,这么重的伤势,只有军人才能这样从容镇定!”应读出“敬佩之意”

6. 艰苦 频繁 豪壮 喜悦 迫切渴望回到故乡 抒情 苦难的深重 失望 边塞寂寞、萧索 “入”字表现出河的生气,“摩”字表现出山的高峻

【解析】

【分析】

【详解】

1.考查对诗词名句的理解。

“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。”出自王昌龄的《从军行七首·其四》,原文:

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

译文:青海湖上乌云密布,连绵雪山一片黯淡。边塞古城,玉门雄关,远隔千里,遥遥相望。守边将士,身经百战,铠甲磨穿,壮志不灭,不打败进犯之敌,誓不返回家乡。

“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关”,诗人在开篇描绘了一幅壮阔苍凉的边塞风景,概括了西北边陲的状貌。

“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。”两句由情景交融的环境描写转为直接抒情。“黄沙百战穿金甲”,是概括力极强的诗句。戍边时间之漫长,战事之频繁,战斗之艰苦,敌军之强悍,边地之荒凉,都于此七字中概括无遗。“百战”是比较抽象的,冠以“黄沙”二字,就突出了西北战场的特征,“百战”而至“穿金甲”,更可想见战斗之艰苦激烈,也可想见这漫长的时间中有一系列“白骨掩蓬蒿”式的壮烈牺牲。

2.考查对诗词名句的理解。

“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。”出自杜甫的《闻官军收河南河北》,原文:

剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

译文:剑门关外,喜讯忽传,官军收复冀北一带。高兴之余,泪满衣裳。回望妻子儿女,也已一扫愁云,随手卷起诗书,全家欣喜若狂。老夫想要纵酒高歌,结伴春光同回故乡。我的心魂早已高飞,就从巴峡穿过巫峡,再到襄阳直奔洛阳。

这是一首叙事抒情诗,代宗广德元年春作于梓州。延续七年多的安史之乱,终于结束了。作者喜闻蓟北光复,想到可以挈眷还乡,喜极而涕,这种激情是人所共有的。全诗毫无半点饰,情真意切。读了这首诗,我们可以想象作者当时对着妻儿侃侃讲述捷报,手舞足蹈,惊喜欲狂的神态。因此,历代诗论家都极为推崇这首诗。浦起龙在《读杜心解》中称赞它是杜甫“生平第一首快诗。”

诗的主题是抒写忽闻叛乱已平的捷报,急于奔回老家的喜悦。“剑外忽传收蓟北”,起势迅猛,恰切地表现了捷报的突然。“剑外”乃诗人所在之地,“蓟北”乃安史叛军的老巢,在今河北东北部一带。诗人多年飘泊“剑外”,艰苦备尝,想回故乡而不可能,就由于“蓟北”未收,安史之乱未平。

“初闻”紧承“忽传”。“忽传”表现捷报来得太突然,“涕泪满衣裳”则以形传神,表现突然传来的捷报在“初闻”的一刹那所激发的感情波涛,这是喜极而悲、悲喜交集的逼真表现。

第二联以转作承,落脚于“喜欲狂”,这是惊喜的情感洪流涌起的更高洪峰。“却看妻子”、“漫卷诗书”,这是两个连续性的动作,带有一定的因果关系。当自己悲喜交集,“涕泪满衣裳”之时,自然想到多年来同受苦难的妻子儿女。“却看”就是“回头看”。“回头看”这个动作极富意蕴,诗人似乎想向家人说些什么,但又不知从何说起。

“白首放歌须纵酒,青春作伴好还乡”一联,就“喜欲狂”作进一步抒写。“白首”,点出人已到了老年。老年人难得“放歌”,也不宜“纵酒”;如今既要“放歌”,还须“纵酒”,正是“喜欲狂”的具体表现。

尾联写“青春作伴好还乡”的狂想鼓翼而飞,身在梓州,而弹指之间,心已回到故乡。惊喜的感情洪流于洪峰迭起之后卷起连天高潮,全诗也至此结束。这一联,包涵四个地名。“巴峡”与“巫峡”,“襄阳”与“洛阳”,既各自对偶(句内对),又前后对偶,形成工整的地名对;而用“即从”、“便下”绾合,两句紧连,一气贯注,又是活泼流走的流水对。再加上“穿”、“向”的动态与两“峡”两“阳”的重复,文势、音调,迅急有如闪电,准确地表现了想象的飞驰。试想,“巴峡”、“巫峡”、“襄阳”、“洛阳”,这四个地方之间都有多么漫长的距离,而一用“即从”、“穿”、“便下”、“向”贯串起来,就出现了“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳”疾速飞驰的画面,一个接一个地从眼前一闪而过。

3.考查对诗词名句的理解。

“遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。”出自陆游的《秋夜将晓出篱门迎凉有感二首·其二》,原文:

三万里河东入海,五千仞岳上摩天。遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

译文:三万里长的黄河奔腾向东流入大海,五千仞高的华山耸入云霄上摩青天。中原人民在胡人压迫下眼泪已流尽,他们盼望王师北伐盼了一年又一年。

“三万里河东入海,五千仞岳上摩天。”两句一横一纵,北方中原半个中国的形胜,便鲜明突兀、苍莽无垠地展现出来了。奇伟壮丽的山河,标志着祖国的可爱,象征着民众的坚强不屈,已留下丰富的想象空间。然而,大好河山,陷于敌手,使人感到无比愤慨。这两句意境扩大深沉,对仗工整犹为余事。

下两句笔锋一转,顿觉风云突起,诗境向更深远的方向开拓。“泪尽”一词,千回万转,更含无限酸辛。眼泪流了六十多年,早已尽了。但即使“眼枯终见血”,那些心怀故国的遗民依然企望南天;金人马队扬起的灰尘,隔不断他们苦盼王师的视线。中原广大人民受到压迫的沉重,经受折磨历程的长久,期望恢复信念的坚定不移与迫切,都充分表达出来了。以“胡尘”作“泪尽”的背景,感情愈加沉痛。结句一个“又”字扩大了时间的上限。他们年年岁岁盼望着南宋能够出师北伐,可是岁岁年年此愿落空。他们不知道,南宋君臣早已把他们忘记得干干净净。

诗人极写北地遗民的苦望,实际上是在表露自己心头的失望。当然,他们还是不断地盼望下去。人民的爱国热忱真如压在地下的跳荡火苗,历久愈炽;而南宋统治集团则正醉生梦死于西子湖畔,把大好河山、国恨家仇丢在脑后,可谓心死久矣。诗人为遗民呼号,目的还是想引起南宋当国者的警觉,激起他们的恢复之志。

4.考查对诗词名句的理解。

“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。”出自王昌龄的《从军行七首·其四》,原文:

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

译文:青海湖上乌云密布,连绵雪山一片黯淡。边塞古城,玉门雄关,远隔千里,遥遥相望。守边将士,身经百战,铠甲磨穿,壮志不灭,不打败进犯之敌,誓不返回家乡。

“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关”,诗人在开篇描绘了一幅壮阔苍凉的边塞风景,概括了西北边陲的状貌。

“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。”两句由情景交融的环境描写转为直接抒情。“黄沙百战穿金甲”,是概括力极强的诗句。戍边时间之漫长,战事之频繁,战斗之艰苦,敌军之强悍,边地之荒凉,都于此七字中概括无遗。“百战”是比较抽象的,冠以“黄沙”二字,就突出了西北战场的特征,“百战”而至“穿金甲”,更可想见战斗之艰苦激烈,也可想见这漫长的时间中有一系列“白骨掩蓬蒿”式的壮烈牺牲。

5.考查对诗词名句的理解。

“三万里河东入海,五千仞岳上摩天。”出自陆游的《秋夜将晓出篱门迎凉有感二首·其二》,原文:

三万里河东入海,五千仞岳上摩天。遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

译文:三万里长的黄河奔腾向东流入大海,五千仞高的华山耸入云霄上摩青天。中原人民在胡人压迫下眼泪已流尽,他们盼望王师北伐盼了一年又一年。

“三万里河东入海,五千仞岳上摩天。”两句一横一纵,北方中原半个中国的形胜,便鲜明突兀、苍莽无垠地展现出来了。奇伟壮丽的山河,标志着祖国的可爱,象征着民众的坚强不屈,已留下丰富的想象空间。然而,大好河山,陷于敌手,使人感到无比愤慨。这两句意境扩大深沉,对仗工整犹为余事。

下两句笔锋一转,顿觉风云突起,诗境向更深远的方向开拓。“泪尽”一词,千回万转,更含无限酸辛。眼泪流了六十多年,早已尽了。但即使“眼枯终见血”,那些心怀故国的遗民依然企望南天;金人马队扬起的灰尘,隔不断他们苦盼王师的视线。中原广大人民受到压迫的沉重,经受折磨历程的长久,期望恢复信念的坚定不移与迫切,都充分表达出来了。以“胡尘”作“泪尽”的背景,感情愈加沉痛。结句一个“又”字扩大了时间的上限。他们年年岁岁盼望着南宋能够出师北伐,可是岁岁年年此愿落空。他们不知道,南宋君臣早已把他们忘记得干干净净。诗人极写北地遗民的苦望,实际上是在表露自己心头的失望。当然,他们还是不断地盼望下去。人民的爱国热忱真如压在地下的跳荡火苗,历久愈炽;而南宋统治集团则正醉生梦死于西子湖畔,把大好河山、国恨家仇丢在脑后,可谓心死久矣。诗人为遗民呼号,目的还是想引起南宋当国者的警觉,激起他们的恢复之志。

7. 黄河远上白云间 羌笛何须怨杨柳 唐 王之涣 思乡 何必用羌笛吹起那哀怨的曲子《折杨柳》去埋怨春光迟迟呢,原来玉门关一带春风是吹不到的啊!

【解析】

【详解】

本题考查了古诗的识记及鉴赏能力。要求对古诗熟读熟记,在理解的基础上背诵,并从中体会思想感情,受到教育。

《凉州词》全诗是:黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

(1)《凉州词》的作者是唐代诗人王之涣。这首诗写的是戍边土兵的思乡之情。

《凉州词》又名《出塞》。为当时流行的一首曲子《凉州词》配的唱词。是诗人初到凉州,面对黄河、边城的辽阔景象,又耳听着《折杨柳》曲,有感而发,写成了这首表现戍守边疆的士兵思念家乡情怀的诗作。本首诗调苍凉悲壮,虽写满抱怨但却并不消极颓废,表现了盛唐时期人们宽广豁达的胸襟。诗文中对比手法的运用使 诗意的表现更有张力。用语委婉精确,表达思想感情恰到好处。

(2)诗句翻译时要先理解好重点词语,就好翻译了。

“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”诗句中,杨柳:指的是《杨柳曲》。古诗文中常以杨柳喻送别情事。何须:何必。不度:吹不到。故两句诗句翻译是:何必用羌笛吹起那哀怨的曲子《折杨柳》去埋怨春光迟迟呢,原来玉门关一带春风是吹不到的啊!

8. 太阳像一个火球高高地挂在空中。 他们也想再见一见孩子的遗容。 我们如果没有老百姓的支持,不会有今天这个局面。 毛主席操劳着。 警卫员对村长说,是首长让他请乡亲们来花椒树下碾米。

【解析】

【详解】

1.本题考查学生改写比喻句的能力。比喻就是打比方,用浅显、具体、生动的事物来代替抽象、难理解的事物。比喻句的基本结构分为三部分:本体(被比喻的事物)、喻词(表示比喻关系的词语)和喻体。本体、喻体有相似点,但不是同一类事物。

2.反问句改为陈述句的方法如下:第一步:问号改为句号;第二步:删掉疑问词比如:“难道…吗?”和“怎能……呢?”等。第三步:否定改为肯定,肯定改为否定。

3.反问句改为陈述句的方法如下:第一步:问号改为句号;第二步:删掉疑问词比如:“难道…吗?”和“怎能……呢?”等。第三步:否定改为肯定,肯定改为否定。

4.本题考查学生缩句的能力。缩句就是去掉句子中的修饰限制成分,保留句子的主干使它更简洁即可。缩句要将句子缩到最短,保留其原始的主谓宾结构即可。

5.引述句改转述句:A标点符号的改变:引述句改转述句,冒号和引号要改为逗号。

B人称的变化:a引述句改转述句时,说话人即第一人称“我”要改为第三人称“他”或“她”;b当引述内容涉及第二人称,在改为转述句时就应改为第一人称。应注意,冒号和引号前的内容不变。

9.志气,气概

10.早岁那知世事艰

11.B

【解析】

【详解】

译文:

年轻时就立志北伐中原, 哪想到竟然是如此艰难。我常常北望那中原大地, 热血沸腾啊怨气如山啊。

记得在瓜州渡痛击金兵, 雪夜里飞奔着楼船战舰。秋风中跨战马纵横驰骋, 收复了大散关捷报频传。

想当初我自比万里长城, 立壮志为祖国扫除边患。到如今垂垂老鬓发如霜, 盼北伐盼恢复都成空谈。

不由人缅怀那诸葛孔明, 出师表真可谓名不虚传,有谁像诸葛亮鞠躬尽瘁, 率三军复汉室北定中原?

12.屋外狂风怒号,发出阵阵怵人的尖啸。雪珠夹杂着小冰块击打着门扉,发出啪啪的声响。

突出军人们的坚强意志,为后面故事情节发展作铺垫

13. 动作 语言 神态 动作 非常生气 由衷的钦佩

14. 爱护战士,对部下严格要求。 忠于职守,严以律己,对祖国无限忠诚。

15. 比喻 军人 群雕

16.B

【解析】

12.

本题考查描写天气的句子。

本题中描写天气的句子是:屋外狂风怒号,发出阵阵怵人的尖啸。雪珠夹杂着小冰块击打着门扉,发出啪啪的声响。通过描写天气的恶劣,从而突出军人们的坚强意志,为后面故事情节发展作铺垫。

13.

本题考查句子理解与分析。

(1)“将军的目光严厉起来”是对将军神态的描写,“他转过身,盯着上校”是对将军动作的描写,“不是有高海拔地区执勤年限规定吗?他,这么长时间,为什么?”是对将军语言的描写,

“将军惊愕地注视着上校”是对将军神态的描写,“又回头看了看持枪的战士。突然,他脚一碰,立正,向上校,向他弟弟,向所有的军人,行了个军礼。”是对将军动作的描写。

(2)由“将军的目光严厉起来”“将军显然是生气了”可以看出,将军在得知哨兵长时间在高海拔地区执勤时,内心非常生气。由“将军惊愕地注视着上校”“他脚一碰,立正,向上校,向他弟弟,向所有的军人,行了个军礼。”可以看出,将军在知道那位战士是上校的弟弟后,内心是由衷的钦佩。

14.

本题考查人物的分析。

本文中的将军不畏严寒的天气,坚决踏上海拔五千余米的哨卡。在得知哨兵长时间在高海拔地区执勤时,内心非常生气,又得知那位战士是上校的弟弟后,内心是由衷的钦佩。本文中的将军是一个爱护战士,对部下严格要求的人。

本文中的上校把自己的弟弟长时间安排在艰苦的地方,可以知道他是一个忠于职守,严以律己,对祖国无限忠诚的人。

15.

本题考查段落的理解。

文章结尾中“一群军人伫立在高高的山峰上,犹如一座群雕”,这句话运用了比喻的修辞手法,把军人比作群雕,突出了军人顽强的意志和坚定的信念,他们就像雄伟的山一样,是我们人民群众坚实的依靠。

16.

本题考查课文内容的理解。

B项理解不正确,文章不仅赞扬了将军关爱部下、严格要求部下的优秀品质。还重点赞扬了上校忠于职守,严以律己,对祖国无限忠诚的优秀品质。

17.例文:

她伤心了

她在这之前还不是一个优秀的学生,尽管成绩名列前茅,心智却比不过一只掉落水中准备死去的蚂蚁坚强。

那是考试后的一天,她依然如故,背着书包高高兴兴地上学,我不解地问她:“昨天试题的难度让每个‘高手’担心,你为什么还这么高兴?”她说:“我相信自己。”我再问:“如果考不好呢?”她没有回答,眼神中流露出一丝疑惑,仿佛在说:我怎么可能考不好呢?我没有追问,但确乎被她的自信折服……不久,老师满脸愁容地走进教室,用低沉的声调说:“考得不是很好,没有上90分的。”这是在我的意料之中的事,我瞟了一下她,她脸色发青,我没怎么在意,继续听课。读到她的名字,“83分”,第一名。很不错的成绩,相比之下,我七十多分,显得很差。我没有灰心,争取下次考得更好。我又瞟了一下她,她趴在桌子上,抽噎着。我好奇地问:“怎么了?”“没……什……么……”声音断断续续,分明在哭。“考得不好就算了,还有下次啊!”她没有作答,反而哭得更厉害了。她哭了,莫名其妙地哭了。如此的好成绩,应该高兴啊!我不明白,但又似懂非懂了什么?

她伤心了,就因为没有上90分而哭了,她的伤心却让我看得更深更远……

【解析】

【详解】

本题为半命题作文,要求以“他(她)…… 了”为题,写一篇作文。每天都会发生不同的事,我们也都会产生不同的情绪。那么,在你的生活中,谁陶醉、生气、伤心、兴奋……的样子让你印象深刻?回想一下,当时发生了什么事?事情的前因后果是什么?选择你印象深刻或最想给大家介绍的去写。

提纲:写作时可先介绍人物的外貌、性格等特点,然后选择典型事例表现人物的特点,要抓住重点,不要面面俱到。重点部分要详写,写具体,写详尽,给读者以深刻的印象。这一过程中,一定要把人物的语言、神态、动作、心理活动等写细致,写逼真,这样才能表达出人物的思想品质,才能更好地表达这件事所包含的意义,即文章的中心思想。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.下列加点字的读音正确的一项是( )

A.衷心(zōng) 晕过去(yūn)难堪(kān) B.拟定(lǐ) 润泽(zé) 特殊(shū)

C.瑞雪(ruì) 踌躇(chóu) 黯然(àn) D.矜持(jīn) 威吓(xià) 汗褂(guà)

2.下列说法不正确的一项是( )

A.“五千仞”是形容山之高,“三万里”是形容河之长。

B.“却看妻子愁何在”中的“妻子”与现在的“妻子”意思相同。

C.《秋夜将晓出篱门迎凉有感》这首诗表达了诗人爱国和忧国忧民的思想感情。

D.“不破楼兰终不还”一句表达边塞将士誓死报国的决心。

3.下面对《闻官军收河南河北》的理解不正确的一项是( )

A.这首诗集中表现出了诗人忽闻捷报后一瞬间的感情,突出地写了一个“喜”字。

B.一个“满”字写出了诗人高兴得眼泪如泉涌的样子,逼真地展示了一个饱经沧桑、在战乱中苦苦挣扎的人此时此刻喜不自禁的感情。

C.“青春作伴好还乡”一句,诗人用拟人手法写出了自己在欢庆之时急于还乡的心情。

D.一个“下”字说明“巫峡”到“襄阳”是逆流而上,一个“向”字表明从“洛阳”到“襄阳”已改换了陆路。

4.下列句子中没有使用比喻的修辞手法的一项是( )

A.你是一个真正的男子汉,一块会说话的钢板!

B.汽车在望不到边际的高原上奔驰,扑入你的视野的,是黄绿错综的一条大毡子。

C.田野的尽头,连绵的山峰犹如大海里起伏的波涛。

D.牛群吃草时非常专注,有时站立不动,仿佛正在思考着什么。

5.下列对句子朗读时的语气判断错误的一项是( )

A.沃克医生吓了一跳,不相信地问:“我割了多少刀?”(惊讶,怀疑)

B.扭头看看自己的肩,多么宽,多么威严!(自豪)

C.“你是军人!”沃克医生一针见血地说,“我当过军医,这么重的伤势,只有军人才能这样从容镇定!”(嘲笑)

D.毛主席不由自主地站了起来,仰起头,望着天花板,强忍着心中的悲痛,目光中流露出无限的眷恋。(悲伤)

二、填空题

6.读诗句,完成练习。

1.“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。”这两句诗由情景交融的环境描写转为直接抒情。前一句把战斗之___________,战事之__________写得十分突出;后一句是身经百战的将士_______________的誓言。

2.“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。”“即从”“穿”“便下”“向”四个词将巴峡、巫峡、襄阳、洛阳四个地名连接起来,写出了诗人听闻喜讯后的______________心情以及____________________的思想感情。

3.“遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。”这两句诗侧重_____________。一个“尽”字,表现了沦陷区人民_______________________;一个“又”字,表现了沦陷区人民对南宋朝廷的________________之情。

4.“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。”这两句诗中的“暗”“孤”二字,形象地展现了____________的景象,突出了将士们戍边生活的孤寂、艰苦。

5.“三万里河东入海,五千仞岳上摩天。”这两句诗中“入”字和“摩”字的作用分别是:_________________________。

7.先补充诗句,再完成练习。

凉州词

_________________,一片孤城万仞山。

_________________,春风不度玉门关。

(1)这首诗的作者是_____代诗人_______。这首诗写的是戍边土兵的___________之情。

(2)用自己的话说说后两句诗的意思。

____________________________________

三、语言表达

8.按要求写句子。

1.太阳高高挂在空中。(改为比喻句)

________________________________

2.他们就不想再见一见孩子的遗容吗?(改为陈述句)

______________________________

3.我们如果没有老百姓的支持,能有今天这个局面吗?(改为陈述句)

___________________________

4.毛主席夜以继日地为解放全中国的事业操劳着。(缩句)

_______________________________

5.警卫员忙对村长说:“村长,是首长让我请乡亲们来花椒树下碾米。”(改为转述句)

________________________________

四、诗词曲鉴赏

阅读古诗,回答问题。

书愤①

[宋]陆游

早岁②那知世事艰③?中原北望④气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

《出师》一表⑤真名世,千载谁堪伯仲间?

注释:①书愤:书写自己的愤恨之情。书:写。②早岁:早年,年轻时。③世事艰:指抗金大业屡遭破坏。④中原北望:“北望中原”的倒文。⑤《出师》一表:蜀汉后主建兴五年(227)三月,诸葛亮出兵伐魏前曾写了一篇《出师表》,表达了自己“奖率三军,北定中原”“兴复汉室,还于旧都”的决心。

9.“中原北望气如山”中“气”解释为________________。

10.“__________________”一句,暗写诗人晚年已知世事艰难并流露出愤激不平之意,感叹自己早年不懂得世事的艰难。

11.下列对诗句的理解不正确的一项是( )

A.首联塑造了诗人早年的自我形象,那时他有满腔的爱国热忱,却不懂得世道的艰难,遥望着北方被金人占领的中原地带,胸中的愤恨郁积如山。

B.颔联只用六个名词组接,勾勒出两幅气壮山河的和平图画,将诗人的恢复之志具体化。

C.尾联叙事抒情,写了诸葛亮(古人)在《出师表》中曾说过“北定中原”“兴复汉室”。

D.本诗围绕“愤”字展开,抒发了诗人无私报国但抑郁不得志的强烈愤慨。

五、现代文阅读

阅读与理解。

哨

早上,将军正在另一个哨卡的战士宿舍。屋外狂风怒号,发出阵阵怵人的尖啸。雪珠夹杂着小冰块击打着门扉,发出啪啪的声响。将军站起身,戴上厚厚的皮军帽,扶正,命令道:“走!”好几个人围上来,面有难色:“首长,路太险,天太坏,下次吧!”将军摆摆手,掀开厚厚的棉帘。他凝望着远处的山峰,全然不顾漫天的飞雪和彻骨的寒风。上校走到将军面前,贴近他的耳朵,几近请求地说:“太危险了……”上校是边防团的团长,是从军二十几年的老兵了,长年的高原生活使他的脸色变得紫黑。“战士们更危险,走!”将军拍拍上校的肩,打断了他的话。

经过近三小时的攀登,将军一行终于踏上了海拔五千余米的哨卡。三名士兵列队迎接将军一行,将军与他们一一握手。一位战士正在哨位上值勤,将军一行向哨位走去。

风雪中,伫立着一位浑身是雪、眉毛上结着白霜的战士。将军握住他的手,表示慰问。忽然,将军注视起他来:这位战士又黑又瘦,显得憔悴甚至苍老。他问:“当兵几年了?”“五年。”“一直在这儿?”“不,以前在三千米,前年来的。”

A将军的目光严厉起来。他转过身,盯着上校:“不是有高海拔地区执勤年限规定吗?他,这么长时间,为什么?”上校嗫嚅着,盯了哨兵一眼。将军显然是生气了,他提高嗓门:“你就这样带兵?嗯?”上校避开将军的目光,轻声说:“这儿是艰苦,可总得——”“假如是你的亲人,你会怎么样?”这时,一个随员走过来,悄声对将军说:“他是团长的——弟弟——”

B将军惊愕地注视着上校,又回头看了看持枪的战士。突然,他脚一碰,立正,向上校,向他弟弟,向所有的军人,行了个军礼。所有的人都立正,向将军行了一个军礼,他们的眼中都闪着泪花。

风雪中,一群军人伫立在高高的山峰上,犹如一座群雕。远远望去,他们已与群山融为一体,支撑在天地之间。

12.用“﹏﹏﹏”画出文中描写天气的句子,体会这样写的作用。

_ 。

13.读文中画“ ”句子,领悟写法,体会人物内心

(1)A句是对将军的神态、____和____描写;B句是对将军的____、____描写。

(2)将军在得知哨兵长时间在高海拔地区执勤时,内心是________;在知道那位战士是上校的弟弟后,内心是________。

14.请根据文章内容,用简要的语言分别概括将军和上校的性格特征。

将军:______________________

上校:_____________________

15.文章结尾运用了____的修辞手法,将____比作____,突出了军人顽强的意志和坚定的信念,他们就像雄伟的山一样,是我们人民群众坚实的依靠。

16.下面对短文内容理解不正确的一项是( )

A.文章作者重点从正面描写了将军的行为表现,实则是为凸显上校的品质作铺垫。

B.文章主要是赞扬将军关爱部下、严格要求部下的优秀品质。

C.文章先写将军对上校发火,得知真相后对他肃然起敬,这种写法叫作先抑后扬。

D.文章表现了边防战士为了祖国利益甘愿奉献自己一切的自我牺牲精神。

六、书面表达

17.习作。

题目:他(她) 了

生活中,一些人兴奋时的情形给你留下深刻的印象。你还可以选择得意、吃惊等情形,回想一下事情的前因后果,把经过写下来,特别要把他(她)当时的情形写具体。字数400以上。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【解析】

【详解】

本题考查对字音的掌握。

A:衷心(zhōng)

B:拟定(nǐ)

D:威吓(hè)

2.B

【解析】

【详解】

考查对诗句及字词的理解能力。解答此题需要在理解古诗含义的基础上作答。

B.不正确。“却看妻子愁何在”中的“妻子”与现在的“妻子”意思不同。妻子:妻子和儿子。

3.D

【解析】

【详解】

本题考查对古诗字词、内容的理解。根据平日所积累的字词的意思及文学常识,结合诗句的语境进行作答。

D:“巴峡”“巫峡”“襄阳”“洛阳”,这四个地方之间都有很漫长的距离,而一用“即从”“穿”“便下”“向”贯串起来,就出现了“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳”的疾速飞驰的画面,一个接一个地从读者眼前一闪而过。这里需要指出的是:诗人既展示想象,又描绘实境。从“巴峡”到“巫峡”,峡险而窄,舟行如梭,所以用“穿”;出“巫峡”到“襄阳”,顺流急驶,所以用“下”;从“襄阳”到“洛阳”,已换陆路,所以用“向”,用字高度准确。 选项D“逆流而上”有误。

4.D

【解析】

略

5.C

【解析】

【详解】

此题考查学生朗读句子的能力。解题时,要全面了解课文内容,运用正确的语气朗读。

C.“你是军人!”沃克医生一针见血地说,“我当过军医,这么重的伤势,只有军人才能这样从容镇定!”应读出“敬佩之意”

6. 艰苦 频繁 豪壮 喜悦 迫切渴望回到故乡 抒情 苦难的深重 失望 边塞寂寞、萧索 “入”字表现出河的生气,“摩”字表现出山的高峻

【解析】

【分析】

【详解】

1.考查对诗词名句的理解。

“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。”出自王昌龄的《从军行七首·其四》,原文:

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

译文:青海湖上乌云密布,连绵雪山一片黯淡。边塞古城,玉门雄关,远隔千里,遥遥相望。守边将士,身经百战,铠甲磨穿,壮志不灭,不打败进犯之敌,誓不返回家乡。

“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关”,诗人在开篇描绘了一幅壮阔苍凉的边塞风景,概括了西北边陲的状貌。

“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。”两句由情景交融的环境描写转为直接抒情。“黄沙百战穿金甲”,是概括力极强的诗句。戍边时间之漫长,战事之频繁,战斗之艰苦,敌军之强悍,边地之荒凉,都于此七字中概括无遗。“百战”是比较抽象的,冠以“黄沙”二字,就突出了西北战场的特征,“百战”而至“穿金甲”,更可想见战斗之艰苦激烈,也可想见这漫长的时间中有一系列“白骨掩蓬蒿”式的壮烈牺牲。

2.考查对诗词名句的理解。

“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。”出自杜甫的《闻官军收河南河北》,原文:

剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

译文:剑门关外,喜讯忽传,官军收复冀北一带。高兴之余,泪满衣裳。回望妻子儿女,也已一扫愁云,随手卷起诗书,全家欣喜若狂。老夫想要纵酒高歌,结伴春光同回故乡。我的心魂早已高飞,就从巴峡穿过巫峡,再到襄阳直奔洛阳。

这是一首叙事抒情诗,代宗广德元年春作于梓州。延续七年多的安史之乱,终于结束了。作者喜闻蓟北光复,想到可以挈眷还乡,喜极而涕,这种激情是人所共有的。全诗毫无半点饰,情真意切。读了这首诗,我们可以想象作者当时对着妻儿侃侃讲述捷报,手舞足蹈,惊喜欲狂的神态。因此,历代诗论家都极为推崇这首诗。浦起龙在《读杜心解》中称赞它是杜甫“生平第一首快诗。”

诗的主题是抒写忽闻叛乱已平的捷报,急于奔回老家的喜悦。“剑外忽传收蓟北”,起势迅猛,恰切地表现了捷报的突然。“剑外”乃诗人所在之地,“蓟北”乃安史叛军的老巢,在今河北东北部一带。诗人多年飘泊“剑外”,艰苦备尝,想回故乡而不可能,就由于“蓟北”未收,安史之乱未平。

“初闻”紧承“忽传”。“忽传”表现捷报来得太突然,“涕泪满衣裳”则以形传神,表现突然传来的捷报在“初闻”的一刹那所激发的感情波涛,这是喜极而悲、悲喜交集的逼真表现。

第二联以转作承,落脚于“喜欲狂”,这是惊喜的情感洪流涌起的更高洪峰。“却看妻子”、“漫卷诗书”,这是两个连续性的动作,带有一定的因果关系。当自己悲喜交集,“涕泪满衣裳”之时,自然想到多年来同受苦难的妻子儿女。“却看”就是“回头看”。“回头看”这个动作极富意蕴,诗人似乎想向家人说些什么,但又不知从何说起。

“白首放歌须纵酒,青春作伴好还乡”一联,就“喜欲狂”作进一步抒写。“白首”,点出人已到了老年。老年人难得“放歌”,也不宜“纵酒”;如今既要“放歌”,还须“纵酒”,正是“喜欲狂”的具体表现。

尾联写“青春作伴好还乡”的狂想鼓翼而飞,身在梓州,而弹指之间,心已回到故乡。惊喜的感情洪流于洪峰迭起之后卷起连天高潮,全诗也至此结束。这一联,包涵四个地名。“巴峡”与“巫峡”,“襄阳”与“洛阳”,既各自对偶(句内对),又前后对偶,形成工整的地名对;而用“即从”、“便下”绾合,两句紧连,一气贯注,又是活泼流走的流水对。再加上“穿”、“向”的动态与两“峡”两“阳”的重复,文势、音调,迅急有如闪电,准确地表现了想象的飞驰。试想,“巴峡”、“巫峡”、“襄阳”、“洛阳”,这四个地方之间都有多么漫长的距离,而一用“即从”、“穿”、“便下”、“向”贯串起来,就出现了“即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳”疾速飞驰的画面,一个接一个地从眼前一闪而过。

3.考查对诗词名句的理解。

“遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。”出自陆游的《秋夜将晓出篱门迎凉有感二首·其二》,原文:

三万里河东入海,五千仞岳上摩天。遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

译文:三万里长的黄河奔腾向东流入大海,五千仞高的华山耸入云霄上摩青天。中原人民在胡人压迫下眼泪已流尽,他们盼望王师北伐盼了一年又一年。

“三万里河东入海,五千仞岳上摩天。”两句一横一纵,北方中原半个中国的形胜,便鲜明突兀、苍莽无垠地展现出来了。奇伟壮丽的山河,标志着祖国的可爱,象征着民众的坚强不屈,已留下丰富的想象空间。然而,大好河山,陷于敌手,使人感到无比愤慨。这两句意境扩大深沉,对仗工整犹为余事。

下两句笔锋一转,顿觉风云突起,诗境向更深远的方向开拓。“泪尽”一词,千回万转,更含无限酸辛。眼泪流了六十多年,早已尽了。但即使“眼枯终见血”,那些心怀故国的遗民依然企望南天;金人马队扬起的灰尘,隔不断他们苦盼王师的视线。中原广大人民受到压迫的沉重,经受折磨历程的长久,期望恢复信念的坚定不移与迫切,都充分表达出来了。以“胡尘”作“泪尽”的背景,感情愈加沉痛。结句一个“又”字扩大了时间的上限。他们年年岁岁盼望着南宋能够出师北伐,可是岁岁年年此愿落空。他们不知道,南宋君臣早已把他们忘记得干干净净。

诗人极写北地遗民的苦望,实际上是在表露自己心头的失望。当然,他们还是不断地盼望下去。人民的爱国热忱真如压在地下的跳荡火苗,历久愈炽;而南宋统治集团则正醉生梦死于西子湖畔,把大好河山、国恨家仇丢在脑后,可谓心死久矣。诗人为遗民呼号,目的还是想引起南宋当国者的警觉,激起他们的恢复之志。

4.考查对诗词名句的理解。

“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。”出自王昌龄的《从军行七首·其四》,原文:

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

译文:青海湖上乌云密布,连绵雪山一片黯淡。边塞古城,玉门雄关,远隔千里,遥遥相望。守边将士,身经百战,铠甲磨穿,壮志不灭,不打败进犯之敌,誓不返回家乡。

“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关”,诗人在开篇描绘了一幅壮阔苍凉的边塞风景,概括了西北边陲的状貌。

“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。”两句由情景交融的环境描写转为直接抒情。“黄沙百战穿金甲”,是概括力极强的诗句。戍边时间之漫长,战事之频繁,战斗之艰苦,敌军之强悍,边地之荒凉,都于此七字中概括无遗。“百战”是比较抽象的,冠以“黄沙”二字,就突出了西北战场的特征,“百战”而至“穿金甲”,更可想见战斗之艰苦激烈,也可想见这漫长的时间中有一系列“白骨掩蓬蒿”式的壮烈牺牲。

5.考查对诗词名句的理解。

“三万里河东入海,五千仞岳上摩天。”出自陆游的《秋夜将晓出篱门迎凉有感二首·其二》,原文:

三万里河东入海,五千仞岳上摩天。遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

译文:三万里长的黄河奔腾向东流入大海,五千仞高的华山耸入云霄上摩青天。中原人民在胡人压迫下眼泪已流尽,他们盼望王师北伐盼了一年又一年。

“三万里河东入海,五千仞岳上摩天。”两句一横一纵,北方中原半个中国的形胜,便鲜明突兀、苍莽无垠地展现出来了。奇伟壮丽的山河,标志着祖国的可爱,象征着民众的坚强不屈,已留下丰富的想象空间。然而,大好河山,陷于敌手,使人感到无比愤慨。这两句意境扩大深沉,对仗工整犹为余事。

下两句笔锋一转,顿觉风云突起,诗境向更深远的方向开拓。“泪尽”一词,千回万转,更含无限酸辛。眼泪流了六十多年,早已尽了。但即使“眼枯终见血”,那些心怀故国的遗民依然企望南天;金人马队扬起的灰尘,隔不断他们苦盼王师的视线。中原广大人民受到压迫的沉重,经受折磨历程的长久,期望恢复信念的坚定不移与迫切,都充分表达出来了。以“胡尘”作“泪尽”的背景,感情愈加沉痛。结句一个“又”字扩大了时间的上限。他们年年岁岁盼望着南宋能够出师北伐,可是岁岁年年此愿落空。他们不知道,南宋君臣早已把他们忘记得干干净净。诗人极写北地遗民的苦望,实际上是在表露自己心头的失望。当然,他们还是不断地盼望下去。人民的爱国热忱真如压在地下的跳荡火苗,历久愈炽;而南宋统治集团则正醉生梦死于西子湖畔,把大好河山、国恨家仇丢在脑后,可谓心死久矣。诗人为遗民呼号,目的还是想引起南宋当国者的警觉,激起他们的恢复之志。

7. 黄河远上白云间 羌笛何须怨杨柳 唐 王之涣 思乡 何必用羌笛吹起那哀怨的曲子《折杨柳》去埋怨春光迟迟呢,原来玉门关一带春风是吹不到的啊!

【解析】

【详解】

本题考查了古诗的识记及鉴赏能力。要求对古诗熟读熟记,在理解的基础上背诵,并从中体会思想感情,受到教育。

《凉州词》全诗是:黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

(1)《凉州词》的作者是唐代诗人王之涣。这首诗写的是戍边土兵的思乡之情。

《凉州词》又名《出塞》。为当时流行的一首曲子《凉州词》配的唱词。是诗人初到凉州,面对黄河、边城的辽阔景象,又耳听着《折杨柳》曲,有感而发,写成了这首表现戍守边疆的士兵思念家乡情怀的诗作。本首诗调苍凉悲壮,虽写满抱怨但却并不消极颓废,表现了盛唐时期人们宽广豁达的胸襟。诗文中对比手法的运用使 诗意的表现更有张力。用语委婉精确,表达思想感情恰到好处。

(2)诗句翻译时要先理解好重点词语,就好翻译了。

“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”诗句中,杨柳:指的是《杨柳曲》。古诗文中常以杨柳喻送别情事。何须:何必。不度:吹不到。故两句诗句翻译是:何必用羌笛吹起那哀怨的曲子《折杨柳》去埋怨春光迟迟呢,原来玉门关一带春风是吹不到的啊!

8. 太阳像一个火球高高地挂在空中。 他们也想再见一见孩子的遗容。 我们如果没有老百姓的支持,不会有今天这个局面。 毛主席操劳着。 警卫员对村长说,是首长让他请乡亲们来花椒树下碾米。

【解析】

【详解】

1.本题考查学生改写比喻句的能力。比喻就是打比方,用浅显、具体、生动的事物来代替抽象、难理解的事物。比喻句的基本结构分为三部分:本体(被比喻的事物)、喻词(表示比喻关系的词语)和喻体。本体、喻体有相似点,但不是同一类事物。

2.反问句改为陈述句的方法如下:第一步:问号改为句号;第二步:删掉疑问词比如:“难道…吗?”和“怎能……呢?”等。第三步:否定改为肯定,肯定改为否定。

3.反问句改为陈述句的方法如下:第一步:问号改为句号;第二步:删掉疑问词比如:“难道…吗?”和“怎能……呢?”等。第三步:否定改为肯定,肯定改为否定。

4.本题考查学生缩句的能力。缩句就是去掉句子中的修饰限制成分,保留句子的主干使它更简洁即可。缩句要将句子缩到最短,保留其原始的主谓宾结构即可。

5.引述句改转述句:A标点符号的改变:引述句改转述句,冒号和引号要改为逗号。

B人称的变化:a引述句改转述句时,说话人即第一人称“我”要改为第三人称“他”或“她”;b当引述内容涉及第二人称,在改为转述句时就应改为第一人称。应注意,冒号和引号前的内容不变。

9.志气,气概

10.早岁那知世事艰

11.B

【解析】

【详解】

译文:

年轻时就立志北伐中原, 哪想到竟然是如此艰难。我常常北望那中原大地, 热血沸腾啊怨气如山啊。

记得在瓜州渡痛击金兵, 雪夜里飞奔着楼船战舰。秋风中跨战马纵横驰骋, 收复了大散关捷报频传。

想当初我自比万里长城, 立壮志为祖国扫除边患。到如今垂垂老鬓发如霜, 盼北伐盼恢复都成空谈。

不由人缅怀那诸葛孔明, 出师表真可谓名不虚传,有谁像诸葛亮鞠躬尽瘁, 率三军复汉室北定中原?

12.屋外狂风怒号,发出阵阵怵人的尖啸。雪珠夹杂着小冰块击打着门扉,发出啪啪的声响。

突出军人们的坚强意志,为后面故事情节发展作铺垫

13. 动作 语言 神态 动作 非常生气 由衷的钦佩

14. 爱护战士,对部下严格要求。 忠于职守,严以律己,对祖国无限忠诚。

15. 比喻 军人 群雕

16.B

【解析】

12.

本题考查描写天气的句子。

本题中描写天气的句子是:屋外狂风怒号,发出阵阵怵人的尖啸。雪珠夹杂着小冰块击打着门扉,发出啪啪的声响。通过描写天气的恶劣,从而突出军人们的坚强意志,为后面故事情节发展作铺垫。

13.

本题考查句子理解与分析。

(1)“将军的目光严厉起来”是对将军神态的描写,“他转过身,盯着上校”是对将军动作的描写,“不是有高海拔地区执勤年限规定吗?他,这么长时间,为什么?”是对将军语言的描写,

“将军惊愕地注视着上校”是对将军神态的描写,“又回头看了看持枪的战士。突然,他脚一碰,立正,向上校,向他弟弟,向所有的军人,行了个军礼。”是对将军动作的描写。

(2)由“将军的目光严厉起来”“将军显然是生气了”可以看出,将军在得知哨兵长时间在高海拔地区执勤时,内心非常生气。由“将军惊愕地注视着上校”“他脚一碰,立正,向上校,向他弟弟,向所有的军人,行了个军礼。”可以看出,将军在知道那位战士是上校的弟弟后,内心是由衷的钦佩。

14.

本题考查人物的分析。

本文中的将军不畏严寒的天气,坚决踏上海拔五千余米的哨卡。在得知哨兵长时间在高海拔地区执勤时,内心非常生气,又得知那位战士是上校的弟弟后,内心是由衷的钦佩。本文中的将军是一个爱护战士,对部下严格要求的人。

本文中的上校把自己的弟弟长时间安排在艰苦的地方,可以知道他是一个忠于职守,严以律己,对祖国无限忠诚的人。

15.

本题考查段落的理解。

文章结尾中“一群军人伫立在高高的山峰上,犹如一座群雕”,这句话运用了比喻的修辞手法,把军人比作群雕,突出了军人顽强的意志和坚定的信念,他们就像雄伟的山一样,是我们人民群众坚实的依靠。

16.

本题考查课文内容的理解。

B项理解不正确,文章不仅赞扬了将军关爱部下、严格要求部下的优秀品质。还重点赞扬了上校忠于职守,严以律己,对祖国无限忠诚的优秀品质。

17.例文:

她伤心了

她在这之前还不是一个优秀的学生,尽管成绩名列前茅,心智却比不过一只掉落水中准备死去的蚂蚁坚强。

那是考试后的一天,她依然如故,背着书包高高兴兴地上学,我不解地问她:“昨天试题的难度让每个‘高手’担心,你为什么还这么高兴?”她说:“我相信自己。”我再问:“如果考不好呢?”她没有回答,眼神中流露出一丝疑惑,仿佛在说:我怎么可能考不好呢?我没有追问,但确乎被她的自信折服……不久,老师满脸愁容地走进教室,用低沉的声调说:“考得不是很好,没有上90分的。”这是在我的意料之中的事,我瞟了一下她,她脸色发青,我没怎么在意,继续听课。读到她的名字,“83分”,第一名。很不错的成绩,相比之下,我七十多分,显得很差。我没有灰心,争取下次考得更好。我又瞟了一下她,她趴在桌子上,抽噎着。我好奇地问:“怎么了?”“没……什……么……”声音断断续续,分明在哭。“考得不好就算了,还有下次啊!”她没有作答,反而哭得更厉害了。她哭了,莫名其妙地哭了。如此的好成绩,应该高兴啊!我不明白,但又似懂非懂了什么?

她伤心了,就因为没有上90分而哭了,她的伤心却让我看得更深更远……

【解析】

【详解】

本题为半命题作文,要求以“他(她)…… 了”为题,写一篇作文。每天都会发生不同的事,我们也都会产生不同的情绪。那么,在你的生活中,谁陶醉、生气、伤心、兴奋……的样子让你印象深刻?回想一下,当时发生了什么事?事情的前因后果是什么?选择你印象深刻或最想给大家介绍的去写。

提纲:写作时可先介绍人物的外貌、性格等特点,然后选择典型事例表现人物的特点,要抓住重点,不要面面俱到。重点部分要详写,写具体,写详尽,给读者以深刻的印象。这一过程中,一定要把人物的语言、神态、动作、心理活动等写细致,写逼真,这样才能表达出人物的思想品质,才能更好地表达这件事所包含的意义,即文章的中心思想。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地