第二单元第7课《登建康赏心亭》课件

文档属性

| 名称 | 第二单元第7课《登建康赏心亭》课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 561.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-12-18 22:03:56 | ||

图片预览

文档简介

课件37张PPT。

把栏杆拍遍(节选)

梁衡

中国历史上由行伍出身,以武起事,而最终以文为业,成为大诗词作家的只有一人,这就是辛弃疾。这也注定了他的词及他这个人在文人中的唯一性和在历史上的独特地位。

在我看到的资料里,辛弃疾至少是快刀利剑地杀过几次人的。他天生孔武高大,从小苦修剑法。他又生于金宋乱世,不满金人的侵略蹂躏,22岁时他就拉起了一支数千人的义军,后又与耿京为首的义军合并,并兼任书记长,掌管印信。一次义军中出了叛徒,将印信偷走,准备投金。辛弃疾手提利剑单人独马追贼两日,第三天提回一颗人头。为了光复大业,他又说服耿京南归,南下临安亲自联络。不想就这几天之内又变生肘腋,当他完成任务返回时,部将叛变,耿京被杀。辛大怒,跃马横刀,只率数骑突入敌营生擒叛将,又奔突千里,将其押解至临安正法,并率万人南下归宋。说来,他干这场壮举时还只是一个英雄少年,正血气方刚,欲为朝廷痛杀贼寇,收复失地。

辛弃疾南归之后,他手里立即失去了钢刀利剑,就只剩下 2一支羊毫软笔,他也再没有机会奔走沙场,血溅战袍,而只能笔走龙蛇,泪洒宣纸,为历史留下一声声悲壮的呼喊,遗憾的叹息和无奈的自嘲。

应该说,辛弃疾的词不是用笔写成,而是用刀和剑刻成的。他是以一个沙场英雄和爱国将军的形像留存在历史上和自己的诗词中。时隔千年,当今天我们重读他的作品时,仍感到一种凛然杀气和磅礴之势。比如这首著名的《破阵子》:醉里挑灯看剑,梦回吹角连营,八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。马做的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得身前身后名。可怜白发生。

我敢大胆说一句,这首词除了武圣岳飞的《满江红》可与之媲美外,在中国上下五千年的文人堆里,再难找出第二首这样有金戈之声的力作。哪一个诗人曾有他这样亲身在刀刃剑尖上滚过来的经历?“列舰层楼”、“投鞭飞渡”、“剑指三秦”、“西风塞马”,他的诗词简直是一部军事辞典。他本来是以身许国,准备血洒大漠,马革裹尸的。但是南渡后他被迫脱离战场,再无用武之地。像屈原那样仰问苍天,像共工那样怒撞不周,他临江水,望长安,登危楼,拍栏杆,只能热泪横流。 2水龙吟

登建康赏心亭辛弃疾51、反复诵读,感受诗歌韵味。 2、学习借景抒情的表现手法和用典的写法。 3、体会词人情感,并感受其形象。

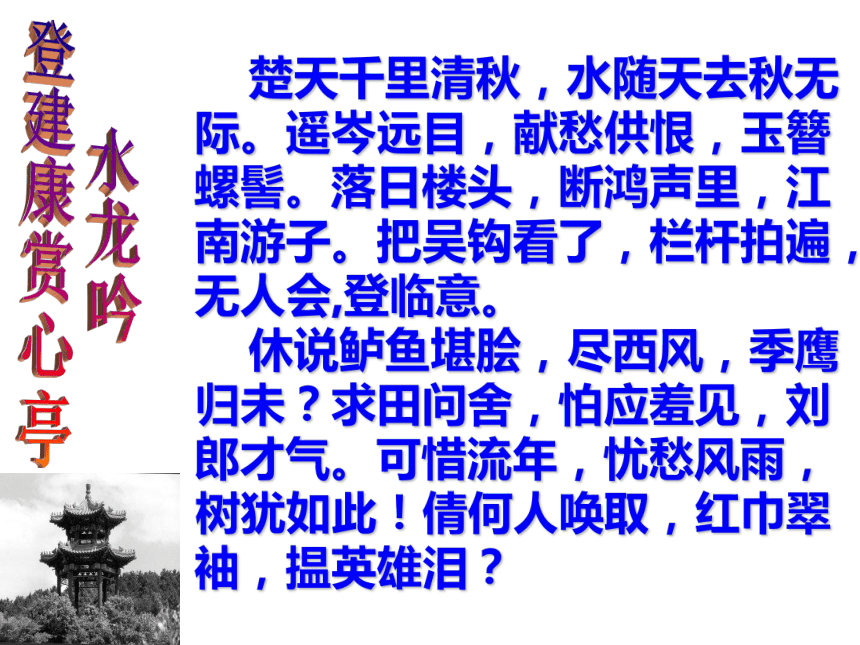

学习目标6写作背景 这首词作于淳熙元年(1174)秋。这一年春天,辛弃疾由滁州知府改调江东安抚司参议官,得以再返建康(今南京)。这时他(已经三十五岁)南归已逾十年,壮志依然难酬,胸中充满郁愤之气。为了消愁解闷而登上赏心亭时,辛弃疾面对着大好江山,郁结在胸的“国恨”和“乡愁”触动了无限感慨,遂写下了这首慷慨激昂的豪放佳作。13 楚天千里清秋,水随天去秋无际。遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。落日楼头,断鸿声里,江南游子。把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会,登临意。

休说鲈鱼堪脍,尽西风,季鹰归未?求田问舍,怕应羞见,刘郎才气。可惜流年,忧愁风雨,树犹如此!倩何人唤取,红巾翠袖,揾英雄泪? 水龙吟

登建康赏心亭概括本词的特征豪而不放,壮中见悲14倾情诵读,整体感知 思考:

1、词中哪句话或哪个词与题目相照应?

2、上、下阕各写了什么内容?15无人会,登临意

登临所见所感(写景抒情)

登临所想 (用典抒情 )16 体会感情,感受形象 你认为上片最能体现词人情感的是哪一句话?这句话蕴含了什么感情? 把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会,登临意。17词人“把吴钩看了”是何意?为何把“阑干拍遍” ? “吴钩”本是战场上杀敌的锐利武器,但现在却闲置身旁,无处用武,以物比人,这就把作者虽有沙场立功的雄心壮志,却是英雄无用武之地的苦闷也烘托出来了。18这怎能不引起辛弃疾的感慨呢?(醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下灸,五十弦翻塞外声。沙场点秋兵。)(男儿何不带吴钩,收取关山五十州。 --李贺) 栏干拍遍是胸中有说不出来抑郁苦闷之气,借拍打栏干来发泄。用在这里,就把作者雄心壮志无处施展的极度悲愤的情态宛然显现在读者面前。 19“无人会,登临意”又抒发了词人的什么感情呢? 20直抒胸臆,慨叹无人能够理解我登临时深沉的内心感受,自己空有恢复中原的抱负,而南宋统治集团中没有人是他的知音。有心报国,无路请缨,英雄失路,悲愤激切。 21 一切景语皆情语,作品中的情与景往往相互交融,上片的景物描写中又主要蕴含了词人的什么感情呢?(用词中词语回答) “献愁供恨”中的“愁”和“恨”22词人登临楼头看到的是怎样的景色以致自己发“愁”生“恨”呢? 楚天、江水、 远山 23“落日楼头,断鸿声里,江南游子”中“落日”“ 断鸿” 写出了怎样的心境? 24 “落日”本是自然景物,辛弃疾用“落日”而字,含有比喻南宋国势衰颓的意思,亦表达了作者的愁苦心情。 “断鸿”是失群的孤雁,比喻自己飘零的身世和孤寂的心情。万种愁苦都映衬在落日余晖的夕照里,应合着离群孤雁的哀鸣,使得飘无定所的辛弃疾,此刻感到了从未有过的凄清和冷寂。 “江南游子”指谁呢?表达了词人的什么情感? 25指自己。辛弃疾渡江淮归南宋,原是以宋朝为自己的故国,以江南为自己的家乡的。可是南宋统治集团不把辛弃疾看作自己人,对他一直采取猜忌排挤的态度;致使辛弃疾觉得他在江南真的成了游子了,内心酸楚可想而知了… … 小结:上片从上(天空)、下(大江)、远(青山)、近(楼头)不同角度描绘了一幅完整的秋意图,渲染了一种凄清萧瑟的气氛,寓情于景,抒发了自己的远大抱负和壮志难酬的苦恨。上片心志的表白并不能解脱心灵的寂寞,相反,倒增加了一份凄苦。于是他想到了古人,并借以言志抒情。 26与上片相比,词的下片描写的对象变成了历史人物,那么词人写到了哪些人?各有何特征? 27张翰 —— 乐于归隐 许汜 —— 谋取私利 刘备 —— 雄才大略 桓温 —— 叹时光流逝 28借这三个典故分别表达了作者什么样的思想感情? 29 ?⑴用“尽西风,季鹰归未?” 这里,辛弃疾是借张翰来自比, 不过却是反用其意。既表明自己很难忘怀时事、弃官还乡。还写了有家难归的乡思,并抒发了对金人、南宋朝廷的激愤,确实收到了一石三鸟的效果。“乡思”与前面的“游子”呼应,是“落日”、“断鸿”背景里“游子”的真情流露。 ?⑵“求田问舍,怕应羞见,刘郎才气”,刘郎在这里泛指有大志的人,这个典故用在这里是说他既不学为吃鲈鱼而还乡的张季鹰,也不学求田问舍的许汜,“怕应羞见”中的“怕应”二字是词人为许汜设想,表示怀疑:你这样的小人,有何颜面去见刘备那样的英雄人物?表达了对英雄的追慕,折射出了辛弃疾的雄心壮志。 ?⑶“可惜流年,忧愁风雨,树犹如此”中流年,即年光如流;风雨,指国家在风雨飘摇之中。“树犹如此”指辛弃疾对国事飘摇,时光流逝,北伐无期,恢复中原的夙愿不能实现的忧惧。 小结:反用典故,正面取意,半隐半露。连用三事,非平铺直叙,而是手法多变。沉郁顿挫,极尽一波三折、荡气回肠之美;借古人言己志,意在言外,委婉含蓄,耐人寻味,“豪而不放”;不学张翰思归,不学许汜自私,反衬自己胸有大志,“可惜流年”笔锋陡转急下,感慨年华虚度,愁苦顿生,倍感压抑,可谓“壮中见悲”。 30你如何理解词的最后一句呢? 31呼应上片“无人会,登临意”,自伤抱负不能实现,叹无人唤取红巾翠袖“揾英雄泪”,知音难觅,表现了词人的极度孤独与痛苦。(“知音少,弦断有谁听”) 32 小结:下片三次用典,不仅扩大了词的容量,使词的内蕴更加丰厚,更重要的是作者借古抒怀,表达了自己收复中原的雄心壮志和年华虚度而功业未成的愁苦郁闷。 33要读出千里清秋的辽远,

要读出落日楼头的孤寂,

要读出栏杆拍遍的悲愤,

要读出壮志难酬的痛苦。 34美读本词,升华情感 总结:玩味着句句言近意远的诗句,一位雄才大略,襟怀磊落,忧国伤时的诗人,仿佛就浮现在我们的眼前。是啊,锦绣河山必然哺育无数英雄,而这无数英雄又把自己的一生与祖国的命运交织在一起。 36 37心忠胆赤 报国欲死无战场栏杆拍遍悲断肠 辛弃疾生不逢时。他的文才武略换来的却是大半生报国无门的悲愤和苦痛。于是他只好笑傲山林、诗酒余生。他常常将满腔雄心壮志化作杜鹃啼血式的悲愤的长歌。这是英雄人格意识的变向表达。我们从这首词中,分明也能品味出他对英雄人格的悲壮追求。然而,也正是这一特定的遭遇,使他寄之于词,成为一代词宗,在词史上留下了光辉的一页。

小 结课外延伸 阅读辛弃疾《鹧鸪天·送人》一词,完成思考题:38 唱彻《阳关》泪未干,功名余事且加餐。浮天水送无穷树,带雨云埋一半山。

今古恨,几千般,只应离合是悲欢?江头未是风波恶,别有人间行路难! 39(1)“浮天水送无穷树,带雨云埋一半山”蕴含了什么样的思想感情?运用了哪种表现手法?

(2)这首词以“送人”为题,下片写出了哪两层新意?(1)翘首远望,依依不舍的惜别之情;路途艰险,祝福平安的关切之情;山高水长,前程迷茫的郁闷之情。借景抒情或寓情于景。

(2)不应把离别(相聚)视为人世间唯一悲痛(欢乐)的事。人世间的风波远比路途风波险恶得多。41课外练笔

法国著名学者帕斯卡说过:“人类所有的才能之中与神最相近的就是想象力”,同学们你们想不想也与神靠得近一点呢?那就请大家完成下列作业: 结合自己的领悟,展开想象,把这首词改为散文。要求想象丰富、合理,内容与诗歌一致,语言流畅,三百字左右。(望合情合理又言志) 42

把栏杆拍遍(节选)

梁衡

中国历史上由行伍出身,以武起事,而最终以文为业,成为大诗词作家的只有一人,这就是辛弃疾。这也注定了他的词及他这个人在文人中的唯一性和在历史上的独特地位。

在我看到的资料里,辛弃疾至少是快刀利剑地杀过几次人的。他天生孔武高大,从小苦修剑法。他又生于金宋乱世,不满金人的侵略蹂躏,22岁时他就拉起了一支数千人的义军,后又与耿京为首的义军合并,并兼任书记长,掌管印信。一次义军中出了叛徒,将印信偷走,准备投金。辛弃疾手提利剑单人独马追贼两日,第三天提回一颗人头。为了光复大业,他又说服耿京南归,南下临安亲自联络。不想就这几天之内又变生肘腋,当他完成任务返回时,部将叛变,耿京被杀。辛大怒,跃马横刀,只率数骑突入敌营生擒叛将,又奔突千里,将其押解至临安正法,并率万人南下归宋。说来,他干这场壮举时还只是一个英雄少年,正血气方刚,欲为朝廷痛杀贼寇,收复失地。

辛弃疾南归之后,他手里立即失去了钢刀利剑,就只剩下 2一支羊毫软笔,他也再没有机会奔走沙场,血溅战袍,而只能笔走龙蛇,泪洒宣纸,为历史留下一声声悲壮的呼喊,遗憾的叹息和无奈的自嘲。

应该说,辛弃疾的词不是用笔写成,而是用刀和剑刻成的。他是以一个沙场英雄和爱国将军的形像留存在历史上和自己的诗词中。时隔千年,当今天我们重读他的作品时,仍感到一种凛然杀气和磅礴之势。比如这首著名的《破阵子》:醉里挑灯看剑,梦回吹角连营,八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。马做的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得身前身后名。可怜白发生。

我敢大胆说一句,这首词除了武圣岳飞的《满江红》可与之媲美外,在中国上下五千年的文人堆里,再难找出第二首这样有金戈之声的力作。哪一个诗人曾有他这样亲身在刀刃剑尖上滚过来的经历?“列舰层楼”、“投鞭飞渡”、“剑指三秦”、“西风塞马”,他的诗词简直是一部军事辞典。他本来是以身许国,准备血洒大漠,马革裹尸的。但是南渡后他被迫脱离战场,再无用武之地。像屈原那样仰问苍天,像共工那样怒撞不周,他临江水,望长安,登危楼,拍栏杆,只能热泪横流。 2水龙吟

登建康赏心亭辛弃疾51、反复诵读,感受诗歌韵味。 2、学习借景抒情的表现手法和用典的写法。 3、体会词人情感,并感受其形象。

学习目标6写作背景 这首词作于淳熙元年(1174)秋。这一年春天,辛弃疾由滁州知府改调江东安抚司参议官,得以再返建康(今南京)。这时他(已经三十五岁)南归已逾十年,壮志依然难酬,胸中充满郁愤之气。为了消愁解闷而登上赏心亭时,辛弃疾面对着大好江山,郁结在胸的“国恨”和“乡愁”触动了无限感慨,遂写下了这首慷慨激昂的豪放佳作。13 楚天千里清秋,水随天去秋无际。遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。落日楼头,断鸿声里,江南游子。把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会,登临意。

休说鲈鱼堪脍,尽西风,季鹰归未?求田问舍,怕应羞见,刘郎才气。可惜流年,忧愁风雨,树犹如此!倩何人唤取,红巾翠袖,揾英雄泪? 水龙吟

登建康赏心亭概括本词的特征豪而不放,壮中见悲14倾情诵读,整体感知 思考:

1、词中哪句话或哪个词与题目相照应?

2、上、下阕各写了什么内容?15无人会,登临意

登临所见所感(写景抒情)

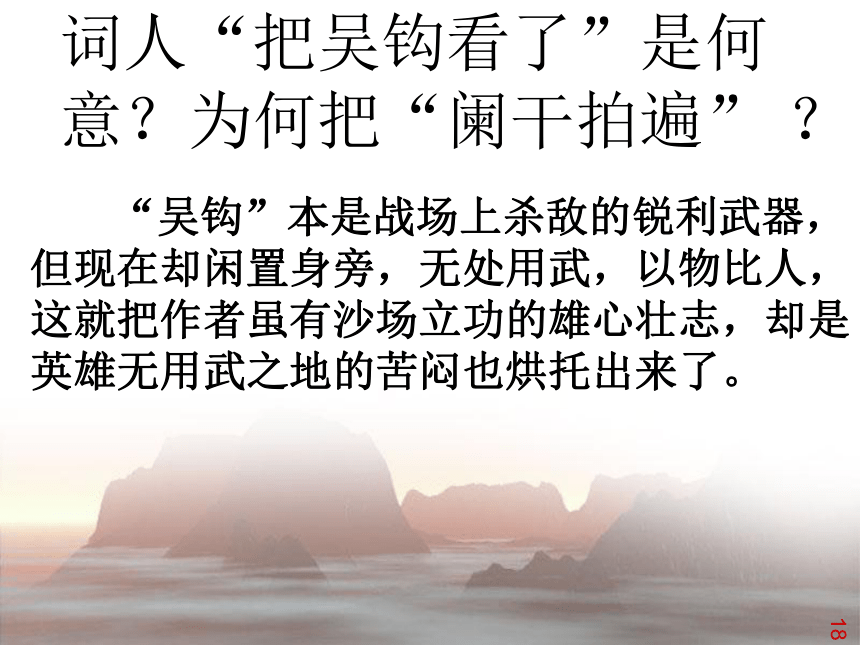

登临所想 (用典抒情 )16 体会感情,感受形象 你认为上片最能体现词人情感的是哪一句话?这句话蕴含了什么感情? 把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会,登临意。17词人“把吴钩看了”是何意?为何把“阑干拍遍” ? “吴钩”本是战场上杀敌的锐利武器,但现在却闲置身旁,无处用武,以物比人,这就把作者虽有沙场立功的雄心壮志,却是英雄无用武之地的苦闷也烘托出来了。18这怎能不引起辛弃疾的感慨呢?(醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下灸,五十弦翻塞外声。沙场点秋兵。)(男儿何不带吴钩,收取关山五十州。 --李贺) 栏干拍遍是胸中有说不出来抑郁苦闷之气,借拍打栏干来发泄。用在这里,就把作者雄心壮志无处施展的极度悲愤的情态宛然显现在读者面前。 19“无人会,登临意”又抒发了词人的什么感情呢? 20直抒胸臆,慨叹无人能够理解我登临时深沉的内心感受,自己空有恢复中原的抱负,而南宋统治集团中没有人是他的知音。有心报国,无路请缨,英雄失路,悲愤激切。 21 一切景语皆情语,作品中的情与景往往相互交融,上片的景物描写中又主要蕴含了词人的什么感情呢?(用词中词语回答) “献愁供恨”中的“愁”和“恨”22词人登临楼头看到的是怎样的景色以致自己发“愁”生“恨”呢? 楚天、江水、 远山 23“落日楼头,断鸿声里,江南游子”中“落日”“ 断鸿” 写出了怎样的心境? 24 “落日”本是自然景物,辛弃疾用“落日”而字,含有比喻南宋国势衰颓的意思,亦表达了作者的愁苦心情。 “断鸿”是失群的孤雁,比喻自己飘零的身世和孤寂的心情。万种愁苦都映衬在落日余晖的夕照里,应合着离群孤雁的哀鸣,使得飘无定所的辛弃疾,此刻感到了从未有过的凄清和冷寂。 “江南游子”指谁呢?表达了词人的什么情感? 25指自己。辛弃疾渡江淮归南宋,原是以宋朝为自己的故国,以江南为自己的家乡的。可是南宋统治集团不把辛弃疾看作自己人,对他一直采取猜忌排挤的态度;致使辛弃疾觉得他在江南真的成了游子了,内心酸楚可想而知了… … 小结:上片从上(天空)、下(大江)、远(青山)、近(楼头)不同角度描绘了一幅完整的秋意图,渲染了一种凄清萧瑟的气氛,寓情于景,抒发了自己的远大抱负和壮志难酬的苦恨。上片心志的表白并不能解脱心灵的寂寞,相反,倒增加了一份凄苦。于是他想到了古人,并借以言志抒情。 26与上片相比,词的下片描写的对象变成了历史人物,那么词人写到了哪些人?各有何特征? 27张翰 —— 乐于归隐 许汜 —— 谋取私利 刘备 —— 雄才大略 桓温 —— 叹时光流逝 28借这三个典故分别表达了作者什么样的思想感情? 29 ?⑴用“尽西风,季鹰归未?” 这里,辛弃疾是借张翰来自比, 不过却是反用其意。既表明自己很难忘怀时事、弃官还乡。还写了有家难归的乡思,并抒发了对金人、南宋朝廷的激愤,确实收到了一石三鸟的效果。“乡思”与前面的“游子”呼应,是“落日”、“断鸿”背景里“游子”的真情流露。 ?⑵“求田问舍,怕应羞见,刘郎才气”,刘郎在这里泛指有大志的人,这个典故用在这里是说他既不学为吃鲈鱼而还乡的张季鹰,也不学求田问舍的许汜,“怕应羞见”中的“怕应”二字是词人为许汜设想,表示怀疑:你这样的小人,有何颜面去见刘备那样的英雄人物?表达了对英雄的追慕,折射出了辛弃疾的雄心壮志。 ?⑶“可惜流年,忧愁风雨,树犹如此”中流年,即年光如流;风雨,指国家在风雨飘摇之中。“树犹如此”指辛弃疾对国事飘摇,时光流逝,北伐无期,恢复中原的夙愿不能实现的忧惧。 小结:反用典故,正面取意,半隐半露。连用三事,非平铺直叙,而是手法多变。沉郁顿挫,极尽一波三折、荡气回肠之美;借古人言己志,意在言外,委婉含蓄,耐人寻味,“豪而不放”;不学张翰思归,不学许汜自私,反衬自己胸有大志,“可惜流年”笔锋陡转急下,感慨年华虚度,愁苦顿生,倍感压抑,可谓“壮中见悲”。 30你如何理解词的最后一句呢? 31呼应上片“无人会,登临意”,自伤抱负不能实现,叹无人唤取红巾翠袖“揾英雄泪”,知音难觅,表现了词人的极度孤独与痛苦。(“知音少,弦断有谁听”) 32 小结:下片三次用典,不仅扩大了词的容量,使词的内蕴更加丰厚,更重要的是作者借古抒怀,表达了自己收复中原的雄心壮志和年华虚度而功业未成的愁苦郁闷。 33要读出千里清秋的辽远,

要读出落日楼头的孤寂,

要读出栏杆拍遍的悲愤,

要读出壮志难酬的痛苦。 34美读本词,升华情感 总结:玩味着句句言近意远的诗句,一位雄才大略,襟怀磊落,忧国伤时的诗人,仿佛就浮现在我们的眼前。是啊,锦绣河山必然哺育无数英雄,而这无数英雄又把自己的一生与祖国的命运交织在一起。 36 37心忠胆赤 报国欲死无战场栏杆拍遍悲断肠 辛弃疾生不逢时。他的文才武略换来的却是大半生报国无门的悲愤和苦痛。于是他只好笑傲山林、诗酒余生。他常常将满腔雄心壮志化作杜鹃啼血式的悲愤的长歌。这是英雄人格意识的变向表达。我们从这首词中,分明也能品味出他对英雄人格的悲壮追求。然而,也正是这一特定的遭遇,使他寄之于词,成为一代词宗,在词史上留下了光辉的一页。

小 结课外延伸 阅读辛弃疾《鹧鸪天·送人》一词,完成思考题:38 唱彻《阳关》泪未干,功名余事且加餐。浮天水送无穷树,带雨云埋一半山。

今古恨,几千般,只应离合是悲欢?江头未是风波恶,别有人间行路难! 39(1)“浮天水送无穷树,带雨云埋一半山”蕴含了什么样的思想感情?运用了哪种表现手法?

(2)这首词以“送人”为题,下片写出了哪两层新意?(1)翘首远望,依依不舍的惜别之情;路途艰险,祝福平安的关切之情;山高水长,前程迷茫的郁闷之情。借景抒情或寓情于景。

(2)不应把离别(相聚)视为人世间唯一悲痛(欢乐)的事。人世间的风波远比路途风波险恶得多。41课外练笔

法国著名学者帕斯卡说过:“人类所有的才能之中与神最相近的就是想象力”,同学们你们想不想也与神靠得近一点呢?那就请大家完成下列作业: 结合自己的领悟,展开想象,把这首词改为散文。要求想象丰富、合理,内容与诗歌一致,语言流畅,三百字左右。(望合情合理又言志) 42