10.1《兰亭集序》课件(51张PPT)2021-2022学年统编版高中语文选择性必修下册第三单元

文档属性

| 名称 | 10.1《兰亭集序》课件(51张PPT)2021-2022学年统编版高中语文选择性必修下册第三单元 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

兰亭集序

王羲之

同学们,你们知道被誉为“天下第一行书的那幅书法作品吗?

今天,就让我们一起走近这篇“文风清闲,字字珠玑”,被称为历代序跋样板中的妙品;一起走近这幅书法艺术登峰造极,被推为“天下第一行书”并对后世在文学上、书法上以及文化上有深远影响的千古杰作。

1.了解《兰亭集序》的课文内容,掌握有关本文重要的词语和句式的意思。

2.培养学生阅读鉴赏经典美文的能力。

3.懂得作者在行文中的感情变化,认识作者积极的人生观。

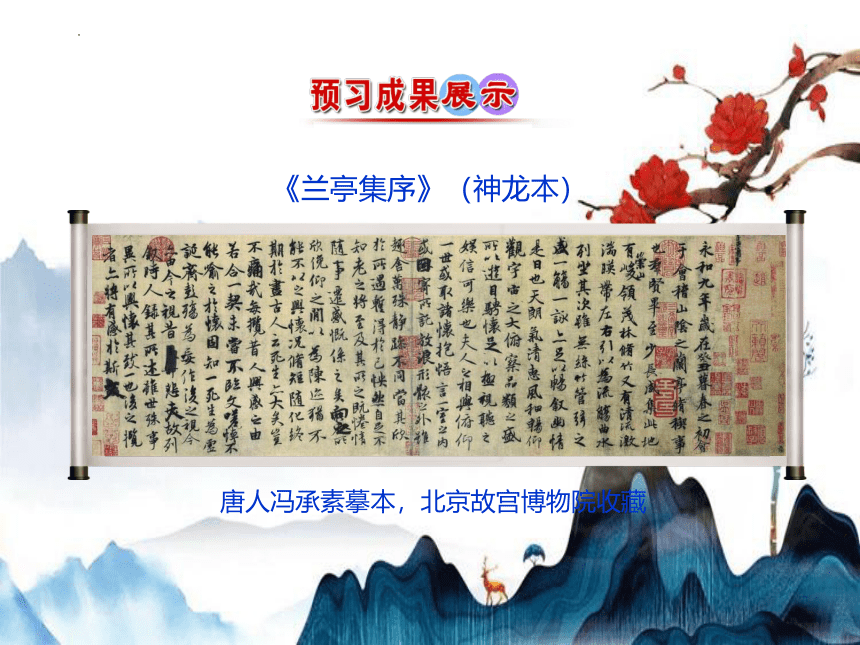

《兰亭集序》(神龙本)

唐人冯承素摹本,北京故宫博物院收藏

关于兰亭集序

《兰亭集序》又名《兰亭宴集序》《兰亭序》《临河序》《禊序》和《禊贴》。东晋穆帝永和九年(公元353年)三月三日,王羲之与谢安、孙绰等四十一位军政高官,在山阴(今浙江绍兴)兰亭“修禊”,会上各人做诗,王羲之为他们的诗写的序文手稿。《兰亭序》中记叙兰亭周围山水之美和聚会的欢乐之情,抒发作者对于生死无常的感慨。

王羲之(303—361),字逸少,琅邪临沂人(今属山东),东晋时期书法家,有“书圣”之称。其书法兼善隶、草、楷、行各体,精研体势,心摹手追,广采众长,备精诸体,冶于一炉,摆脱了汉魏笔风,自成一家,影响深远。风格平和自然,笔势委婉含蓄,遒美健秀。代表作《兰亭序》被誉为“天下第一行书”。在书法史上,他与其子王献之合称为“二王”。

作

者

飘若浮云,矫若惊龙。

书 圣

清风出袖,明月入怀。

作

者

楷书

《乐毅论》

《黄庭经》

《草娥碑》

草书

《十七帖》

《出月帖》

《长风帖》

行书

《姨母帖》

《平安帖》

《丧乱贴》

王羲之官至右军将军,会稽内史,故后世称为“王右军”。他出身于两晋的名门望族。王羲之十二岁时经父亲传授笔法论,跟从当时著名的女书法家卫夫人学习书法。以后他渡江北游名山,博采众长,观摩学习“兼撮众法,备成一家”,达到了“贵越群品,古今莫二”的高度。

一种文体,,也就是我们现在所说的前言、引言之类的小篇幅文章。大致可以细分为两种类型:一是赠序、二是书序。

序

是指亲友间,表达惜别、祝愿、劝勉之意时相赠的文章,如:明代宋濂《送东阳马生序》。

赠 序

是著作或诗文前的说明或评价性文字,主要说明作品书籍的创作意图,编写体例等。如:《呐喊自序》 、《兰亭集序》。

书 序

《兰亭集序》是一篇序言。“序言”简称“序”,也叫前言,属实用文体,同“跋”是一类。列于卷首叫序,附于卷末叫“跋”。其作用在于推荐介绍某人著作或某一材料,说明写作过程、写作目的、主要内容或说明一些同书本有关的事情,帮助读者更好地去阅读或理解。序言,有自己作的,叫“自序”;也有请他人写的,叫“他序”,他序除了介绍著作外,往往还有一些评价的内容。

文

体

两晋政治恐怖,司马氏集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生。士大夫(如“竹林七贤”嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、王戎、阮咸)不满当朝统治,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活。文学创作内容消沉,逃避现实的情调很浓但王羲之一反“清虚寡欲”的风气和追求骈体的形式主义之气,抒写了一篇情真语笃,朴素自然的优美散文《兰亭集序》,不但在东晋文坛上占有一席之地,而且在中国文学史上享有崇高声誉。

背

景

晋穆帝永和九年三月三日(上已节)王羲之,曾在会稽山阴的兰亭参加修禊之礼,举行过一次盛大的风雅集会,参加的名士,有“东山再起”的司徒谢安、“ 掷地作金石声”的辞赋家孙绰,潜心物外的高僧支遁等四十一人。这天天气很好,名士们分坐在溪水两旁,饮酒赋诗。他们做曲水流殇之饮,当时要求每人作四言、五言诗各首。之后王羲之将诗作一一记录集结成集,是为《兰亭集》,并为此集作序一篇,这就是《兰亭集序》。

兰 亭 集 会

癸丑( )

激湍( )

流觞( )

管弦( )

骋怀( )

一契( )

嗟悼( )

彭殇( )

会稽山( )

修禊事( )

放浪形骸( )

趣舍万殊( )

ɡuǐ

tuān

shānɡ

xián

chěnɡ

qì

jiē dào

shānɡ

kuài jī

xì

hái

qū

正字音:

诗集的由来:

因修禊事而“群贤毕至”

作诗的情形:

一觞一咏,亦足以畅叙幽情

成书的经过:

故列叙时人,录其所述

编集的目的:

后之览者,亦将有感于斯文

文白对译

原文:

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

第1自然段

文白对译

译文:

永和九年,这年是癸丑年,三月初,(名士们)在会稽郡山阴县的兰亭集会,为的是到水边进行消灾求福的活动。许多有声望有才气的人都来了,有年轻的,也有年长的都聚集在一起。这里有高大的山和险峻的岭,有茂密的树林和高高的竹子,又有清水急流,(在亭的)左右辉映环绕,把水引到(亭中)环形水渠里来,让酒杯漂流水上(供人们取饮),人们在曲水旁边排列而坐。虽然没有管弦齐奏的盛况,一边饮酒一边赋诗,也足以痛快地表达各自幽雅的情怀。

文白对译

原文:

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

第2自然段

文白对译

译文:

这一天,天气晴朗空气清新,和风吹来心情舒畅。向上看,天空广大无边,向下看,地上事物如此繁多,(这样)来纵展眼力,开阔胸怀,尽视和听的乐趣,实在快乐啊!

品读第一、二自然段,作者从哪些方面表现出“信可乐也”?

时间:岁在癸丑,暮春之初

地点:会稽山阴之兰亭

事由:修禊事

人物:群贤毕至,少长咸集

环境:崇山峻岭,茂林修竹,

清流急湍,映带左右

活动:流觞曲水,一觞一咏

天气:天朗气清,惠风和畅

感慨:游目骋怀,极视听之娱

文白对译

原文:

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣”,岂不痛哉!

第3自然段

文白对译

译文:

人与人相交往,很快便度过一生。有的人喜欢讲自己的抱负志趣,(与朋友)在一室之内面对面交谈;有的人随着自己所爱好的事物寄托情怀,不受任何约束放纵地生活。尽管各人的爱好千差万别,或好静或好动各不相同,但当他对所接触的事物感到高兴,一时很自得,快乐而满足,竟不觉得衰老将要到来;等到他对自己喜爱的事物感到厌倦,心情随着事物的变化而变化,感慨也就随着产生了。从前感兴趣的事,转眼之间,已成为陈迹了,还不能不因此而引起心中的感慨;何况人的寿命长短听凭造化,终归于尽。古人说:“死和生是一件大事啊。”这怎么不叫人悲痛万分呢?

品读第三自然段,作者缘何而“痛”?

良辰美景,赏心乐事 —— 宴游之乐

↓ ↓

人之相与,俯仰一世 | ↓

静者:或取诸怀抱, |

悟言一室之内 | 生之乐

动者:或因寄所托 |

放浪形骸之外 |

虽趣舍万殊,静躁不同 |

及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣

(生命本体永不满足的欲望) 痛

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹 ↑

(时光易逝、世事无常) ↑

况修短随化,终期于尽 ———— 死

(人生短暂,终临死亡)

这种“痛”是痛什么?

这里是痛惜之情:

①是对生命个体永不满足的内在欲望的痛惜;

②是在面对“时光易逝,世事无常”、“人生苦短,终将死亡”的现实时的痛惜之情。

生和死,每个人都将面对,那么当时的魏晋士人们又是如何看待生死?

魏晋士人的生死观

对酒当歌,人生几何?

譬如朝露,去日苦多。

——(汉末)曹操《短歌行》

人生一世间,忽若暮春草。

——(汉魏)徐干《室思》

魏晋士人的生死观

但恐须臾间,魂气随风飘。

——(魏)阮籍《咏怀》

木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。

善万物之得时,感吾生之行休。

——(东晋)陶渊明《归去来兮辞》

魏晋士人的生死观

刘伶“常乘鹿车,携一壶酒,使人荷锸而随之,云:‘死便据地以埋’”

——《晋书 刘伶传》

阮籍“时率意独驾,不由径路。车迹所穷,辄恸哭而反”。

——《晋书 阮籍传》

魏晋士人的生死观

嵇康“今但愿守陋巷,教养子孙,时与亲旧叙阔,陈说平生,浊酒一杯,弹琴一曲,志愿毕矣。”

——《与山巨源绝交书》

道家思想

生死存亡为一体。

——《庄子 大宗师》

方生方死,方死方生。

——《庄子 齐物论》

天下莫大于秋毫之末,而泰山为小;莫寿乎殇子,而彭祖为夭。——《庄子 齐物论》

文白对译

原文:

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

第4自然段

文白对译

译文:

每当我看到古人(对死生)发生感慨的原因,(跟我所感慨的)如同符契那样相合,总是面对着(他们的)文章而嗟叹感伤,心里又不明白为什么会这样。(我)本来知道,把生和死同等看待是荒诞的,把长寿和短命同等看待是妄造的。后人看待今天,也像今人看待从前一样,真是可悲啊!因此我一一记下参加这次聚会的人,抄录了他们的诗作,尽管时代不同情况不同,但人们的思想情致却是一样的。后代的读者读这本诗集也将有感于生命这件大事吧。

品读第四自然段,表达了作者怎样的思想感情?

王羲之面对魏晋士人对待生死的消极态度,进行了深刻的思考,用“虚诞”“妄作”来表明自己对待生死的态度。生死既然不能改变,那么就不要让生命轻易消逝,在深沉的感慨中流露出的是对“生”的眷恋执着与追求。

在第四段中,作者从读古人文章时“临文嗟悼”,又想到“后之视今,亦有今之视昔”,发出了“悲夫”的感叹,作者为何而“悲”?

作者为何而悲?

如果说之前的“痛”还是一种对时间易逝的痛惜之情的话,那么现在的“悲”则是一种扼腕长叹。

悲叹生命的有限和时间的无情,悲叹当时在士大夫阶层盛行的虚无主义思想,悲叹后人见今人之悲时的悲叹,引发深远的千古同悲。

王羲之对生死的深刻思考

表面:美景盛事

(寄情山水)

↓

↓

内心:执着追求

(反思生命)

“天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数。”

—— 王勃《滕王阁序》

“哀吾生之须臾,羡长江之无穷。”

—— 苏轼《前赤壁赋》

“人生易老天难老,岁岁重阳,今又重阳。

—— 毛泽东《采桑子·重阳》

你还读过哪些抒人生无常之感、发时不我待之叹的古代诗文?

史铁生:“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。”

(从生命规律来讲)

孟子:“生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。”

陶渊明:“亲戚或余悲,他人亦已歌。死去何所道,托体同山阿。”

(坦然面对)

庄子:鼓盆而歌 (齐生死)

“死生亦大矣”,对于“生与死”我们的先哲有不同的看法,你知道的有哪些?

作者由兰亭盛会写起,极写盛会之乐。可大凡美景盛事,都极易引发人的愁思和感慨,面对兰亭美景,不由得兴尽悲来,感慨万千,进而展开议论,抒发了人生苦短,命运难测的痛惜之情,由己悲人,沟通古今。全文情景交融,文简而意深,不愧为千古名篇。

总 结 全 文

“临文嗟悼”说到“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,对作者表露的这种思想,应作如何理解?

思考题:

作者不认为生就是死,死就是生,二者不得等量齐观,暗含有生之年应当做些实事,不宜空谈玄理之意。

鹅

池

《晋书·王羲之传》记下了这样一件事:

“性爱鹅,会稽有孤居姥养一鹅,善鸣。求市未能得,遂携亲友命驾就观。姥闻羲之将至,烹以待之,羲之叹惜弥日。”

王羲之为之感动,边派人去集市买来几把扇子,取出随身带的笔墨在扇上挥毫,一一题款落印。然后对老婆婆说:“老人家,你为我斩杀了心爱的大白鹅,我很是过意不去,请把这几把扇子拿到市上,卖上几串钱,算是我对你的补偿吧。”

王羲之听说山阴有一位道士养了十几只好鹅,就特地跑到道观去欣赏,并且不惜重金,希望道士把鹅卖给他。

但是无论王羲之如何请求,道士就是不肯。后来道士说:“若你帮我写一部《道德经》,我就把鹅送给你。”

王羲之听了,非常高兴,说:“这有什么困难,你为何不早说?”立刻进道观写字,完成后才欢欢喜喜地赶着这群鹅回家。

以 书 换 鹅

‖传统习俗

元宵:元月十五,赏灯吃汤圆。

修禊:三月三日,临水宴饮、洗涤不祥。

寒食:约在清明节前一、二日,禁火寒食。

端午:五月五日。

七夕:七月七日。

中秋:八月十五日。

重阳:九月九日,登高、赏菊、饮酒、敬老。

古代纪年法

1.帝号纪年法。

主要在汉武帝前使用。这是我国历史上最早的纪年方法,它是以帝王即位之年或次年为元年,依次则为二年、三年……如周平王元年、赵惠文王十六年。

2.年号纪年法。

自从汉武帝建元元年开始,以后我国历代帝王就都用年号纪年了。有的皇帝在位期间经常更改年号,每更改一次便要从新的年号开始进行纪年,如唐高宗李治有14个年号,而清朝的玄烨在位61年却只用一个年号----“康熙”。

3、干支纪年法。

该种方法始于汉代,是我国古代记事用的纪年标准,与年号纪年法并用。在历史教科书里,该纪年法多用于近代史方面。如甲午战争、戊戌变法、辛丑条约等。

天干

甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。

地支

子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥

今年是丙申年,那么明年、后年用干支纪年各是什么年?

古代书法名家

二王——指东晋王羲之、王献之父子。前者为书圣。

钟王——三国魏钟繇、东晋王羲之

苏黄米蔡——宋“四大家”苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄

颜柳——唐书家颜真卿、柳公权,书史上又有“颜筋柳骨”之称。

初唐四大书法家--虞世南、欧阳询、褚遂良、薛稷

唐草书的杰出代表“颠张醉素”--张旭和怀素

二张——指东汉张芝、唐代张旭二位善草书之书家

赵董——指元代赵孟俯,明之董其昌

邢张米董——晚明四大家邢侗、张瑞图、米万钟、董其昌四人

虞欧褚薛——初唐的四大书法家虞世南、欧阳询、褚遂良、薛稷

对待生死的态度是一个严肃的哲学问题。古今中外的哲人对此都做出了探索。下面几种观点,你赞成哪一种?

A.积善行德,死后升入天堂。(基督教)

B.吃斋念佛,死后上西天极乐世界。(佛教)

C.追求长生不死,崇尚无为。(道家)

D.追求不朽,有所作为。(立德立功立言)(儒家)

E.把握好今天,诗意地栖居。(海德格尔)

F.及时行乐,潇洒走一回。(享乐主义)

G.老骥伏枥,志在千里,烈士暮年,壮心不已。 (曹操)

H.莫道桑榆晚,为霞尚满天。(刘禹锡)

I.把有限的生命投入到无限的为人民服务中去。(雷锋)

追赶时间的人,生活就会宠爱他;放弃时间的人,生活就会冷落他.

兰亭集序

王羲之

同学们,你们知道被誉为“天下第一行书的那幅书法作品吗?

今天,就让我们一起走近这篇“文风清闲,字字珠玑”,被称为历代序跋样板中的妙品;一起走近这幅书法艺术登峰造极,被推为“天下第一行书”并对后世在文学上、书法上以及文化上有深远影响的千古杰作。

1.了解《兰亭集序》的课文内容,掌握有关本文重要的词语和句式的意思。

2.培养学生阅读鉴赏经典美文的能力。

3.懂得作者在行文中的感情变化,认识作者积极的人生观。

《兰亭集序》(神龙本)

唐人冯承素摹本,北京故宫博物院收藏

关于兰亭集序

《兰亭集序》又名《兰亭宴集序》《兰亭序》《临河序》《禊序》和《禊贴》。东晋穆帝永和九年(公元353年)三月三日,王羲之与谢安、孙绰等四十一位军政高官,在山阴(今浙江绍兴)兰亭“修禊”,会上各人做诗,王羲之为他们的诗写的序文手稿。《兰亭序》中记叙兰亭周围山水之美和聚会的欢乐之情,抒发作者对于生死无常的感慨。

王羲之(303—361),字逸少,琅邪临沂人(今属山东),东晋时期书法家,有“书圣”之称。其书法兼善隶、草、楷、行各体,精研体势,心摹手追,广采众长,备精诸体,冶于一炉,摆脱了汉魏笔风,自成一家,影响深远。风格平和自然,笔势委婉含蓄,遒美健秀。代表作《兰亭序》被誉为“天下第一行书”。在书法史上,他与其子王献之合称为“二王”。

作

者

飘若浮云,矫若惊龙。

书 圣

清风出袖,明月入怀。

作

者

楷书

《乐毅论》

《黄庭经》

《草娥碑》

草书

《十七帖》

《出月帖》

《长风帖》

行书

《姨母帖》

《平安帖》

《丧乱贴》

王羲之官至右军将军,会稽内史,故后世称为“王右军”。他出身于两晋的名门望族。王羲之十二岁时经父亲传授笔法论,跟从当时著名的女书法家卫夫人学习书法。以后他渡江北游名山,博采众长,观摩学习“兼撮众法,备成一家”,达到了“贵越群品,古今莫二”的高度。

一种文体,,也就是我们现在所说的前言、引言之类的小篇幅文章。大致可以细分为两种类型:一是赠序、二是书序。

序

是指亲友间,表达惜别、祝愿、劝勉之意时相赠的文章,如:明代宋濂《送东阳马生序》。

赠 序

是著作或诗文前的说明或评价性文字,主要说明作品书籍的创作意图,编写体例等。如:《呐喊自序》 、《兰亭集序》。

书 序

《兰亭集序》是一篇序言。“序言”简称“序”,也叫前言,属实用文体,同“跋”是一类。列于卷首叫序,附于卷末叫“跋”。其作用在于推荐介绍某人著作或某一材料,说明写作过程、写作目的、主要内容或说明一些同书本有关的事情,帮助读者更好地去阅读或理解。序言,有自己作的,叫“自序”;也有请他人写的,叫“他序”,他序除了介绍著作外,往往还有一些评价的内容。

文

体

两晋政治恐怖,司马氏集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生。士大夫(如“竹林七贤”嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、王戎、阮咸)不满当朝统治,普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放任的生活。文学创作内容消沉,逃避现实的情调很浓但王羲之一反“清虚寡欲”的风气和追求骈体的形式主义之气,抒写了一篇情真语笃,朴素自然的优美散文《兰亭集序》,不但在东晋文坛上占有一席之地,而且在中国文学史上享有崇高声誉。

背

景

晋穆帝永和九年三月三日(上已节)王羲之,曾在会稽山阴的兰亭参加修禊之礼,举行过一次盛大的风雅集会,参加的名士,有“东山再起”的司徒谢安、“ 掷地作金石声”的辞赋家孙绰,潜心物外的高僧支遁等四十一人。这天天气很好,名士们分坐在溪水两旁,饮酒赋诗。他们做曲水流殇之饮,当时要求每人作四言、五言诗各首。之后王羲之将诗作一一记录集结成集,是为《兰亭集》,并为此集作序一篇,这就是《兰亭集序》。

兰 亭 集 会

癸丑( )

激湍( )

流觞( )

管弦( )

骋怀( )

一契( )

嗟悼( )

彭殇( )

会稽山( )

修禊事( )

放浪形骸( )

趣舍万殊( )

ɡuǐ

tuān

shānɡ

xián

chěnɡ

qì

jiē dào

shānɡ

kuài jī

xì

hái

qū

正字音:

诗集的由来:

因修禊事而“群贤毕至”

作诗的情形:

一觞一咏,亦足以畅叙幽情

成书的经过:

故列叙时人,录其所述

编集的目的:

后之览者,亦将有感于斯文

文白对译

原文:

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

第1自然段

文白对译

译文:

永和九年,这年是癸丑年,三月初,(名士们)在会稽郡山阴县的兰亭集会,为的是到水边进行消灾求福的活动。许多有声望有才气的人都来了,有年轻的,也有年长的都聚集在一起。这里有高大的山和险峻的岭,有茂密的树林和高高的竹子,又有清水急流,(在亭的)左右辉映环绕,把水引到(亭中)环形水渠里来,让酒杯漂流水上(供人们取饮),人们在曲水旁边排列而坐。虽然没有管弦齐奏的盛况,一边饮酒一边赋诗,也足以痛快地表达各自幽雅的情怀。

文白对译

原文:

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

第2自然段

文白对译

译文:

这一天,天气晴朗空气清新,和风吹来心情舒畅。向上看,天空广大无边,向下看,地上事物如此繁多,(这样)来纵展眼力,开阔胸怀,尽视和听的乐趣,实在快乐啊!

品读第一、二自然段,作者从哪些方面表现出“信可乐也”?

时间:岁在癸丑,暮春之初

地点:会稽山阴之兰亭

事由:修禊事

人物:群贤毕至,少长咸集

环境:崇山峻岭,茂林修竹,

清流急湍,映带左右

活动:流觞曲水,一觞一咏

天气:天朗气清,惠风和畅

感慨:游目骋怀,极视听之娱

文白对译

原文:

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣”,岂不痛哉!

第3自然段

文白对译

译文:

人与人相交往,很快便度过一生。有的人喜欢讲自己的抱负志趣,(与朋友)在一室之内面对面交谈;有的人随着自己所爱好的事物寄托情怀,不受任何约束放纵地生活。尽管各人的爱好千差万别,或好静或好动各不相同,但当他对所接触的事物感到高兴,一时很自得,快乐而满足,竟不觉得衰老将要到来;等到他对自己喜爱的事物感到厌倦,心情随着事物的变化而变化,感慨也就随着产生了。从前感兴趣的事,转眼之间,已成为陈迹了,还不能不因此而引起心中的感慨;何况人的寿命长短听凭造化,终归于尽。古人说:“死和生是一件大事啊。”这怎么不叫人悲痛万分呢?

品读第三自然段,作者缘何而“痛”?

良辰美景,赏心乐事 —— 宴游之乐

↓ ↓

人之相与,俯仰一世 | ↓

静者:或取诸怀抱, |

悟言一室之内 | 生之乐

动者:或因寄所托 |

放浪形骸之外 |

虽趣舍万殊,静躁不同 |

及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣

(生命本体永不满足的欲望) 痛

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹 ↑

(时光易逝、世事无常) ↑

况修短随化,终期于尽 ———— 死

(人生短暂,终临死亡)

这种“痛”是痛什么?

这里是痛惜之情:

①是对生命个体永不满足的内在欲望的痛惜;

②是在面对“时光易逝,世事无常”、“人生苦短,终将死亡”的现实时的痛惜之情。

生和死,每个人都将面对,那么当时的魏晋士人们又是如何看待生死?

魏晋士人的生死观

对酒当歌,人生几何?

譬如朝露,去日苦多。

——(汉末)曹操《短歌行》

人生一世间,忽若暮春草。

——(汉魏)徐干《室思》

魏晋士人的生死观

但恐须臾间,魂气随风飘。

——(魏)阮籍《咏怀》

木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。

善万物之得时,感吾生之行休。

——(东晋)陶渊明《归去来兮辞》

魏晋士人的生死观

刘伶“常乘鹿车,携一壶酒,使人荷锸而随之,云:‘死便据地以埋’”

——《晋书 刘伶传》

阮籍“时率意独驾,不由径路。车迹所穷,辄恸哭而反”。

——《晋书 阮籍传》

魏晋士人的生死观

嵇康“今但愿守陋巷,教养子孙,时与亲旧叙阔,陈说平生,浊酒一杯,弹琴一曲,志愿毕矣。”

——《与山巨源绝交书》

道家思想

生死存亡为一体。

——《庄子 大宗师》

方生方死,方死方生。

——《庄子 齐物论》

天下莫大于秋毫之末,而泰山为小;莫寿乎殇子,而彭祖为夭。——《庄子 齐物论》

文白对译

原文:

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

第4自然段

文白对译

译文:

每当我看到古人(对死生)发生感慨的原因,(跟我所感慨的)如同符契那样相合,总是面对着(他们的)文章而嗟叹感伤,心里又不明白为什么会这样。(我)本来知道,把生和死同等看待是荒诞的,把长寿和短命同等看待是妄造的。后人看待今天,也像今人看待从前一样,真是可悲啊!因此我一一记下参加这次聚会的人,抄录了他们的诗作,尽管时代不同情况不同,但人们的思想情致却是一样的。后代的读者读这本诗集也将有感于生命这件大事吧。

品读第四自然段,表达了作者怎样的思想感情?

王羲之面对魏晋士人对待生死的消极态度,进行了深刻的思考,用“虚诞”“妄作”来表明自己对待生死的态度。生死既然不能改变,那么就不要让生命轻易消逝,在深沉的感慨中流露出的是对“生”的眷恋执着与追求。

在第四段中,作者从读古人文章时“临文嗟悼”,又想到“后之视今,亦有今之视昔”,发出了“悲夫”的感叹,作者为何而“悲”?

作者为何而悲?

如果说之前的“痛”还是一种对时间易逝的痛惜之情的话,那么现在的“悲”则是一种扼腕长叹。

悲叹生命的有限和时间的无情,悲叹当时在士大夫阶层盛行的虚无主义思想,悲叹后人见今人之悲时的悲叹,引发深远的千古同悲。

王羲之对生死的深刻思考

表面:美景盛事

(寄情山水)

↓

↓

内心:执着追求

(反思生命)

“天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数。”

—— 王勃《滕王阁序》

“哀吾生之须臾,羡长江之无穷。”

—— 苏轼《前赤壁赋》

“人生易老天难老,岁岁重阳,今又重阳。

—— 毛泽东《采桑子·重阳》

你还读过哪些抒人生无常之感、发时不我待之叹的古代诗文?

史铁生:“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。”

(从生命规律来讲)

孟子:“生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义者也。”

陶渊明:“亲戚或余悲,他人亦已歌。死去何所道,托体同山阿。”

(坦然面对)

庄子:鼓盆而歌 (齐生死)

“死生亦大矣”,对于“生与死”我们的先哲有不同的看法,你知道的有哪些?

作者由兰亭盛会写起,极写盛会之乐。可大凡美景盛事,都极易引发人的愁思和感慨,面对兰亭美景,不由得兴尽悲来,感慨万千,进而展开议论,抒发了人生苦短,命运难测的痛惜之情,由己悲人,沟通古今。全文情景交融,文简而意深,不愧为千古名篇。

总 结 全 文

“临文嗟悼”说到“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,对作者表露的这种思想,应作如何理解?

思考题:

作者不认为生就是死,死就是生,二者不得等量齐观,暗含有生之年应当做些实事,不宜空谈玄理之意。

鹅

池

《晋书·王羲之传》记下了这样一件事:

“性爱鹅,会稽有孤居姥养一鹅,善鸣。求市未能得,遂携亲友命驾就观。姥闻羲之将至,烹以待之,羲之叹惜弥日。”

王羲之为之感动,边派人去集市买来几把扇子,取出随身带的笔墨在扇上挥毫,一一题款落印。然后对老婆婆说:“老人家,你为我斩杀了心爱的大白鹅,我很是过意不去,请把这几把扇子拿到市上,卖上几串钱,算是我对你的补偿吧。”

王羲之听说山阴有一位道士养了十几只好鹅,就特地跑到道观去欣赏,并且不惜重金,希望道士把鹅卖给他。

但是无论王羲之如何请求,道士就是不肯。后来道士说:“若你帮我写一部《道德经》,我就把鹅送给你。”

王羲之听了,非常高兴,说:“这有什么困难,你为何不早说?”立刻进道观写字,完成后才欢欢喜喜地赶着这群鹅回家。

以 书 换 鹅

‖传统习俗

元宵:元月十五,赏灯吃汤圆。

修禊:三月三日,临水宴饮、洗涤不祥。

寒食:约在清明节前一、二日,禁火寒食。

端午:五月五日。

七夕:七月七日。

中秋:八月十五日。

重阳:九月九日,登高、赏菊、饮酒、敬老。

古代纪年法

1.帝号纪年法。

主要在汉武帝前使用。这是我国历史上最早的纪年方法,它是以帝王即位之年或次年为元年,依次则为二年、三年……如周平王元年、赵惠文王十六年。

2.年号纪年法。

自从汉武帝建元元年开始,以后我国历代帝王就都用年号纪年了。有的皇帝在位期间经常更改年号,每更改一次便要从新的年号开始进行纪年,如唐高宗李治有14个年号,而清朝的玄烨在位61年却只用一个年号----“康熙”。

3、干支纪年法。

该种方法始于汉代,是我国古代记事用的纪年标准,与年号纪年法并用。在历史教科书里,该纪年法多用于近代史方面。如甲午战争、戊戌变法、辛丑条约等。

天干

甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。

地支

子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥

今年是丙申年,那么明年、后年用干支纪年各是什么年?

古代书法名家

二王——指东晋王羲之、王献之父子。前者为书圣。

钟王——三国魏钟繇、东晋王羲之

苏黄米蔡——宋“四大家”苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄

颜柳——唐书家颜真卿、柳公权,书史上又有“颜筋柳骨”之称。

初唐四大书法家--虞世南、欧阳询、褚遂良、薛稷

唐草书的杰出代表“颠张醉素”--张旭和怀素

二张——指东汉张芝、唐代张旭二位善草书之书家

赵董——指元代赵孟俯,明之董其昌

邢张米董——晚明四大家邢侗、张瑞图、米万钟、董其昌四人

虞欧褚薛——初唐的四大书法家虞世南、欧阳询、褚遂良、薛稷

对待生死的态度是一个严肃的哲学问题。古今中外的哲人对此都做出了探索。下面几种观点,你赞成哪一种?

A.积善行德,死后升入天堂。(基督教)

B.吃斋念佛,死后上西天极乐世界。(佛教)

C.追求长生不死,崇尚无为。(道家)

D.追求不朽,有所作为。(立德立功立言)(儒家)

E.把握好今天,诗意地栖居。(海德格尔)

F.及时行乐,潇洒走一回。(享乐主义)

G.老骥伏枥,志在千里,烈士暮年,壮心不已。 (曹操)

H.莫道桑榆晚,为霞尚满天。(刘禹锡)

I.把有限的生命投入到无限的为人民服务中去。(雷锋)

追赶时间的人,生活就会宠爱他;放弃时间的人,生活就会冷落他.