2021-2022学年山东省济南市高三(下)开学联考历史试卷(Word版,含解析)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年山东省济南市高三(下)开学联考历史试卷(Word版,含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 258.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-06 07:12:02 | ||

图片预览

文档简介

2021-2022学年山东省济南市高三(下)开学联考历史试卷(2月份)

一、单选题(本大题共15小题,共45.0分)

据史书记载,春秋时期,随着土地私有制的发展,新兴贵族地主崛起。以卿大夫为代表的“私家”与“公室”的争斗愈演愈烈,其结果各诸侯国的“公室”程度不等地衰落下去,卿大夫逐渐掌握政权。这反映了( )

A. 西周的分封制彻底崩溃 B. 政治体制与社会经济发生矛盾

C. 诸侯争霸导致社会动荡 D. 礼崩乐坏局面推动社会的变量

汉元始五年,平帝暴卒,王莽选立2岁的宗室刘婴为帝,号孺子婴,自己仿周公辅成王故事,以摄政名义称“假皇帝”、“摄皇帝”,改元居摄。出现这种现象的主要原因是( )

A. 君主专制制度的发展 B. 王莽工于权谋阴险狡诈

C. 周公对后世影响深远 D. 西汉政权统治黑暗腐朽

唐代韩愈对孟子特别推崇,在“道统”中将原先被列为上承孔子的颜渊,排斥在主线之外,以孟子上承孔子,而自承孟子,并且将儒学研究从章句训话引导为对经典义理的探求。韩愈此举( )

A. 影响了宋代儒学的发展 B. 挽救了儒学的危机

C. 反映了唐朝文化的多元 D. 确立了孟子的亚圣地位

如表为1000-1890年日本、中国和西欧居民达到1万人的城镇人口的百分比。它反映了宋代以后中国( )

城市化率:日本、中国和西欧(居民达到1万人的城镇人口的百分比)

日本 中国 西欧

1000 数据不详 3.0 0.0

1500 2.9 3.8 6.0

1820 12.3 3.8 12.3

1890 16.0 4.4 31.0

A. 人口增长速度放缓 B. 资本主义模式萌芽

C. 自然经济解体缓慢 D. 经济总量落后于世界

永乐七年(公元1409年),郑和第二次下西洋,朱棣敕谕,“四方海外诸番王及头目人等:朕奉天命君主天下,一体上帝之心,施恩布德。尔等祗顺天道,恪守朕言……若有掳诚来朝,咸锡皆赏。故兹敕谕,悉使闻知。”这表明明政府( )

A. 固守宗藩体制 B. 扩展海洋的政治愿望

C. 强化海禁政策 D. 顺应时代发展的潮流

鸦片战争以后,“马达”“轮胎”“国会”“阻力”“权利”“义务”等新名词先后传入中国。1904年,张之洞拟定《奏定学堂章程学务纲要》时,却专列“戒袭用外国无谓名词,以存国文、端士风”一条。这些现象体现了当时( )

A. 西学东渐的深入 B. 民族危机的加深

C. 顽固势力的强大 D. 社会转型的特点

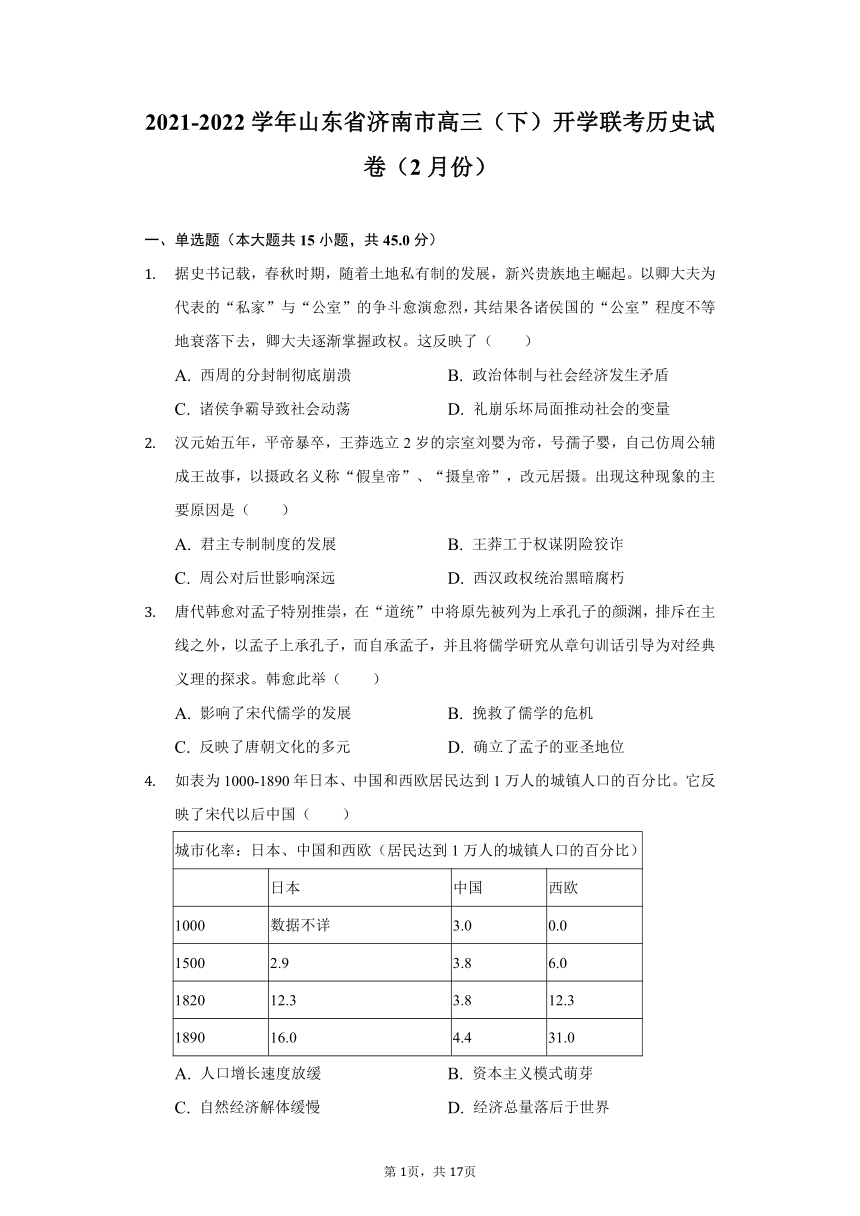

如图为中国知识界研究苏(联)俄作品数量统计表。据此可以推知( )

A. 研究作品数量整体上升 B. 国内外局势影响数量变化

C. 数量变化源于十月革命 D. 研究作品的主题复杂多样

1938年初,日军进军中国腹地,国民党军向黄河以南大撤退时,八路军采取“敌进我进”的策略,发动游击战进入广大农村,形成犬牙交错的战争形态。八路军的这一战略( )

A. 推动抗日战争进入相持阶段 B. 壮大了反抗日本侵略的力量

C. 迅速扭转了不利的抗战形势 D. 表明国民党正面战场的失败

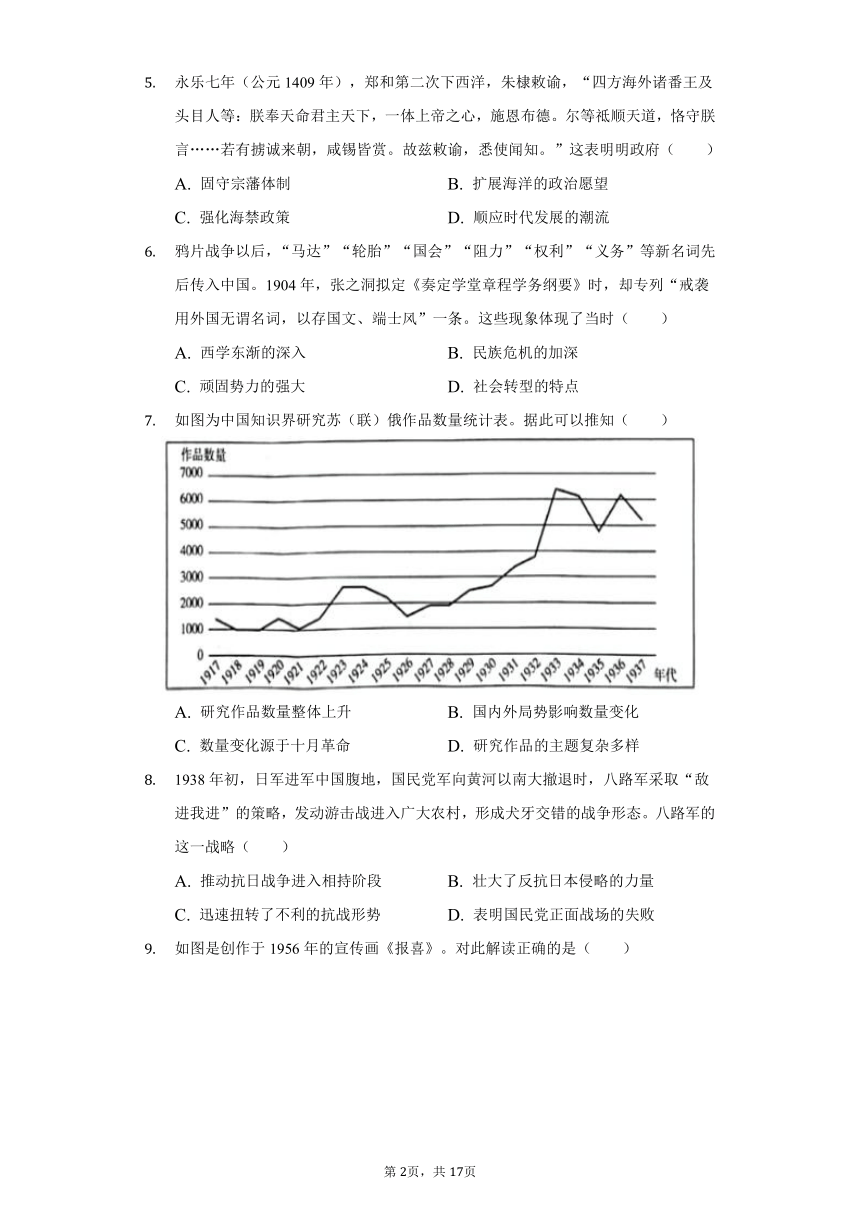

如图是创作于1956年的宣传画《报喜》。对此解读正确的是( )

A. 人民民主政权得到有效巩固 B. 社会主义工业化基本实现

C. 社会主义经济制度基本确立 D. 人民公社体制迅速发展

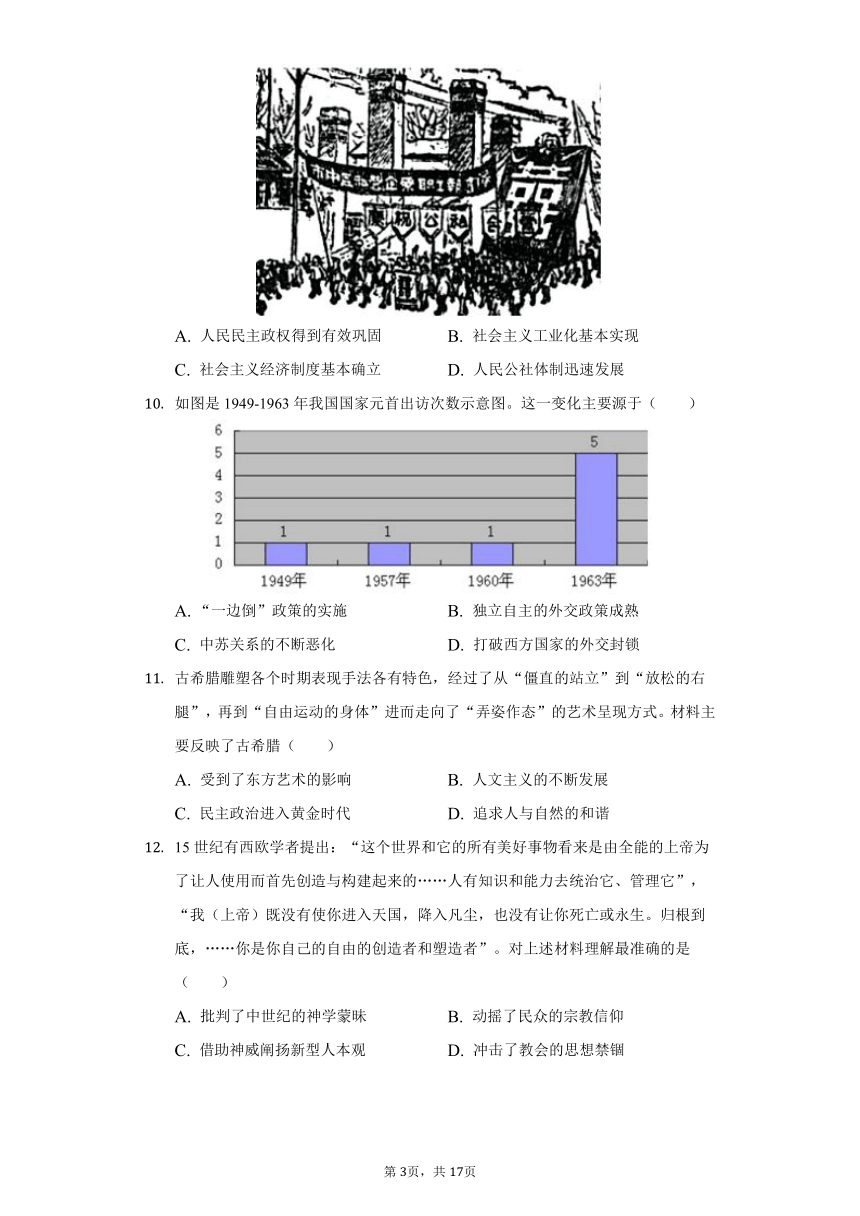

如图是1949-1963年我国国家元首出访次数示意图。这一变化主要源于( )

A. “一边倒”政策的实施 B. 独立自主的外交政策成熟

C. 中苏关系的不断恶化 D. 打破西方国家的外交封锁

古希腊雕塑各个时期表现手法各有特色,经过了从“僵直的站立”到“放松的右腿”,再到“自由运动的身体”进而走向了“弄姿作态”的艺术呈现方式。材料主要反映了古希腊( )

A. 受到了东方艺术的影响 B. 人文主义的不断发展

C. 民主政治进入黄金时代 D. 追求人与自然的和谐

15世纪有西欧学者提出:“这个世界和它的所有美好事物看来是由全能的上帝为了让人使用而首先创造与构建起来的……人有知识和能力去统治它、管理它”,“我(上帝)既没有使你进入天国,降入凡尘,也没有让你死亡或永生。归根到底,……你是你自己的自由的创造者和塑造者”。对上述材料理解最准确的是( )

A. 批判了中世纪的神学蒙昧 B. 动摇了民众的宗教信仰

C. 借助神威阐扬新型人本观 D. 冲击了教会的思想禁锢

1700-1701年美洲殖民地占英国出口值的11%,进口值的20%.1772-1773年,北美和西印度占英国出口的38%,进口的39%;到1797-1798年,分别为57%和32%.这一变化( )

A. 推动了机器取代手工劳动 B. 由欧洲的价格革命所引起

C. 确立了英国殖民霸主地位 D. 受自由主义经济思想影响

如表为1950年部分国家国民生产总值与人均国民生产总值一览表。据此可知此时( )

国家 国民生产总值/亿美元 人均国民生产总值/美元

美国 3810 2536

苏联 1260 699

英国 710 1393(1951年)

法国 500 1172

联邦德国 480 1001

日本 320 382

意大利 290 626(1951年)

A. 传统国际格局瓦解 B. 世界步入两极格局

C. 美国霸权主义肆虐 D. 多极化趋势加强

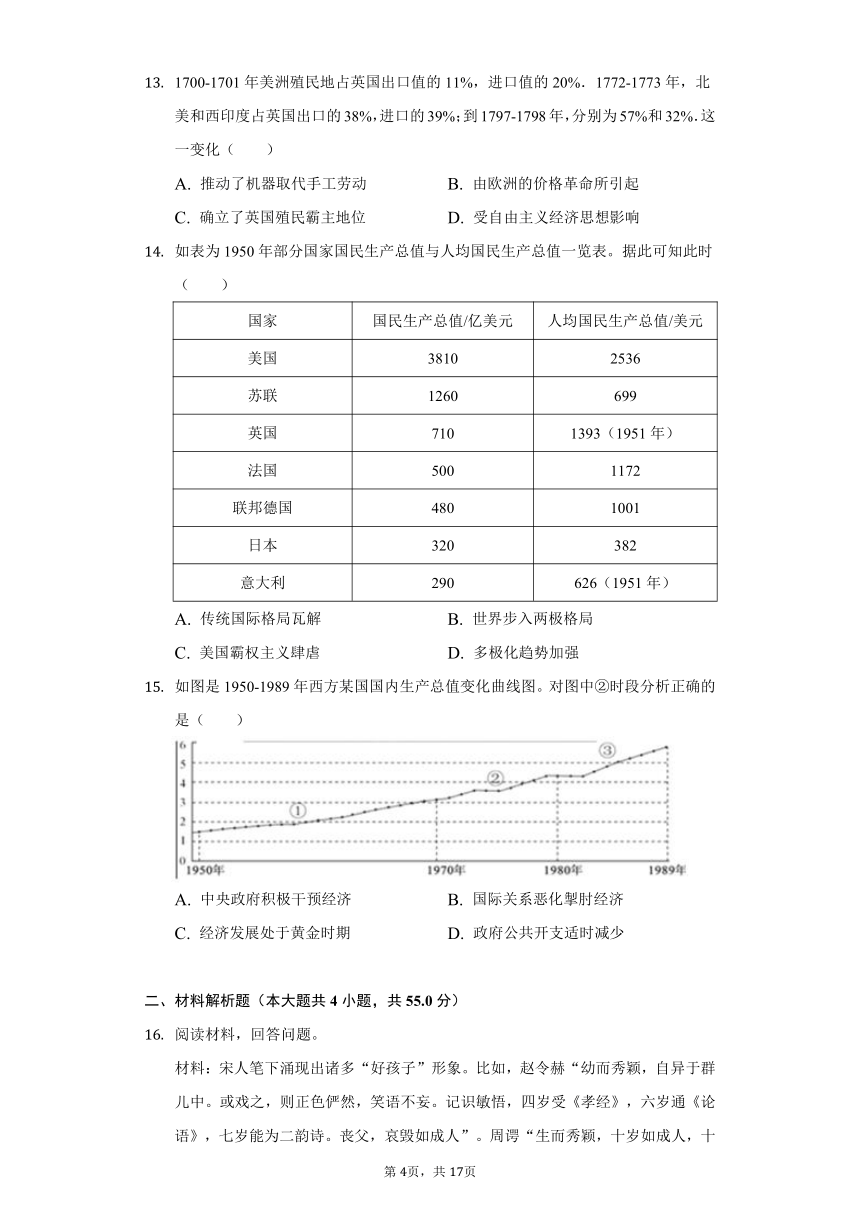

如图是1950-1989年西方某国国内生产总值变化曲线图。对图中②时段分析正确的是( )

A. 中央政府积极干预经济 B. 国际关系恶化掣肘经济

C. 经济发展处于黄金时期 D. 政府公共开支适时减少

二、材料解析题(本大题共4小题,共55.0分)

阅读材料,回答问题。

材料:宋人笔下涌现出诸多“好孩子”形象。比如,赵令赫“幼而秀颖,自异于群儿中。或戏之,则正色俨然,笑语不妄。记识敏悟,四岁受《孝经》,六岁通《论语》,七岁能为二韵诗。丧父,哀毁如成人”。周谔“生而秀颖,十岁如成人,十四入太学,力学勤苦,登元丰二年进士第”。董仲永“幼而端谨,不为儿嬉事,便若成人”。

——摘编自周扬波《宋人的儿童观》等提取材料信息,评述宋人对“好孩子”形象的塑造。

阅读材料,回答问题:

材料:在海防问题上,郑观应认为“枪炮器械宜精也,不精则彼利我钝;轮船、火车、电报宜兴也,不兴则彼速而我迟”。“徒以分省设防画疆而守,遇有亭变拨调他省师舰以为接济,而号令不齐,医械不一。平日既无统属之分,临进难收臂指之效”。他还认为中国建立的海军的目的在于“卫商民,收防海之实用”,“张国威,护华商”。而发展工商业又为建立海防提供了物质保证,他说:“非富不能图强,非强不能保富,富与强实相维也”。

——摘编自刘中民《中国近代海防思想史论》根据材料并结合所学知识,对郑观应的海防主张进行探讨。

阅读材料,回答下列问题

抗战期间各省历年实征壮丁人数统计表(单位:万人)

总计 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945

全国共计 1405 92.8 164.9 197.6 190.1 166.8 171.1 166.7 161.1 93.9

四川 257.8 10.3 17.4 29.6 26.6 34.5 36.7 35.2 39.1 28.3

河南 189.8 12.7 32.4 26.4 38.4 24.3 21.4 20.6 11 2.5

江苏 3.8 1.8 2 0.1

广东 92.5 3.5 8 13.2 12.6 10 12.2 10.4 18.9 3.6

陕西 88.8 3.72 6.9 12.6 12.7 8 9.9 11.8 14.5 8.6

黑龙江

山东 3.2 1.3 16.19 0.1

湖南 157 19.1 22.1 22.3 21.6 16.9 20.8 18.4 10.1 5.4

(注:此表中的壮丁包括女兵与民夫)

---摘编自何应钦《八年抗战之经过》根据材料并结合所学知识,从材料中提取两则抗战期间各省份贡献壮丁的信息,并运用史实加以解释。(要求:信息清晰、合理、史实准确)

《泰晤士报》是英国全国发行的一张综合性日报,一直被认为是英国的第一主流大报,被誉为“英国社会的忠实记录者”。阅读材料,回答问题。

材料:1785年元旦约翰 沃尔特创办《泰晤士报》。《泰晤士报》最先将新闻视角延伸至英国之外的其他欧洲国家,尤其是法国。这为《泰晤士报》在政界和金融界内赢得了很高的声誉。与此同时,报纸发行量十分可观,这也使得当时该报的记者、编辑和专栏作家的收入非常可观。

1803年沃尔特的儿子小沃尔特接手《泰晤士报》,他除了坚持不再接受政府补贴外,在技术等多个领域进行了全面改革……19世纪早期,《泰晤士报》历任三位总编辑约翰 斯托达特、托马斯 巴恩斯和约翰 撒迪厄斯的励精图治,其影响力再次得到增强,尤其在英国政治和伦敦事务领域。

1847年小沃尔特去世时,《泰晤士报》的发行量超过了伦敦其他大报发行量的总和。

1850年前后,《每日电讯报》和《每日邮报》等廉价的“便士报”的迅速崛起对《泰晤士报》的生存和发展形成了巨大威胁。

1966年,已经不堪重负的《泰晤士报》出售给了大出版商罗伊 汤姆森。同年,《泰晤士报》开始在报纸的第一版刊登新闻报道。在此之前,《泰晤士报》的第一版一般主要刊登小型的奢侈品广告,对象为英国的富人阶级。

1981年,从澳大利亚办一份小报起家,后控制澳大利亚、英国、美国等国家的多家报刊、电台的新闻巨头鲁伯特 默多克以1200万英镑收购了《泰晤士报》,随后进行改革。

2005年,英国官方公布的数据显示《泰晤士报》日均发行量为68.8万份。这一销量已经是《泰晤士报》近年来最好的发行水平。

(1) 根据材料及所学知识,如果由你负责19世纪中叶的《泰晤士报》,你将如何引领报纸走出困境?

(2) 《泰晤士报》被誉为“英国社会的忠实记录者”,根据材料及所学知识对此加以说明。

答案和解析

1.【答案】B

【解析】根据材料可知,随着土地私有制的发展,新兴贵族地主崛起,旧贵族逐渐衰落,由此可知经济发展冲击政治体制,B项正确;

春秋时期,分封制没有彻底崩溃,A项不符合史实,排除A项;

材料说法与诸侯争霸无关,排除C项;

材料不涉及礼崩乐坏与社会变革的关系,排除D项。

故选:B。

本题考查中国古代农业耕作方式,考生需要结合春秋战国时期的时代特征进行分析。

本题主要通过中国古代农业耕作方式来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和唯物史观、史料实证、历史解释等素养。

2.【答案】A

【解析】结合所学皇帝制度的知识可知,皇帝制度的特点之一是皇权至上,而不是皇帝至上,所以离皇帝近的权势人物,往往借助皇权僭越犯上,甚至阴谋夺权,所以中国古代外戚和宦官专权的主要原因是君主专制制度本身存在问题,即皇权至上,皇权缺乏制约,A项正确;

王莽的权谋和品质不是他篡权夺位的根本原因,排除B项;

周公辅政被篡权者借用为护身符,但不是篡夺皇权现象发生的根本原因,排除C项;

材料强调皇权被篡夺的原因,D项与材料主旨无关,排除D项。

故选:A。

本题考查皇帝制度的实质,根据材料中王莽篡权的现象及所学皇帝制度的内涵、实质分析作答。

本题考查皇帝制度的实质,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力和史料实证、历史解释等素养。

3.【答案】A

【解析】结合所学可知,儒学受到佛道的挑战,唐代韩愈排斥佛道,提倡儒学,以孟子上承孔子,自承孟子,引导为对经典义理的探求,韩愈创导的新儒学成为宋明理学的价值取向,故选A;

BC两项材料信息无法体现,排除;

明代确立孟子的亚圣地位,排除D。

故选:A。

本题考查儒家思想的发展演变,考生可结合材料“以孟子上承孔子,而自承孟子,并且将儒学研究从章句训话引导为对经典义理的探求”进行分析。

本题考查儒家思想的发展演变,侧重考查考生灵活运用所学知识和准确把握材料主旨的能力,考生平时应加强相关习题的练习,不断总结相关知识点,提高自己的理解能力和解题能力。

4.【答案】C

【解析】据题意可以看出进入近代以后中国的城镇人口比重逐渐落后于日本和西欧,说明中国的经济模式没有发生大的变化,以自给自足的小农经济为主,人口主要集中在农村,自然经济阶梯缓慢,C项正确;

材料是城镇人口比重逐渐落后,不能说明人口增长速度放缓和经济总量落后于世界,排除AD项;

材料内容不能体现雇佣关系,和资本主义模式萌芽无关,排除B项。

故选:C。

本题主要考查了中外城市化进程比较,要求学生结合中外城市化进程的特征及影响来分析。

本题主要考查了中外城市化进程比较,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

5.【答案】A

【解析】结合所学中国古代宗藩外交体系的知识可知,宗藩体制是东亚地区中国和朝鲜、越南等周边国家间的一种不平等的封建国际关系结构,因此材料“尔等祗顺天道,恪守朕言……若有掳诚来朝,咸锡皆赏”体现的是明朝政府对外宣扬国威,固守宗藩体制,A项正确;

材料未体现“扩展海洋的愿望”,排除B项;

材料与“强化海禁政策”无关,排除C项;

明朝政府的这一做法并未顺应历史潮流,仍然固守天朝上国的观念,排除D项。

故选:A。

本题考查中国古代宗藩外交体系,根据材料“尔等祗顺天道,恪守朕言……若有掳诚来朝,咸锡皆赏”及所学中国古代宗藩外交体系的内涵分析作答。

本题考查中国古代宗藩外交体系,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力和史料实证、历史解释等素养。

6.【答案】D

【解析】材料体现是伴随着列强侵华,西方的一些新名词也相继传入中国,但是晚清在改革的过程中,“却专列‘戒袭用外国无谓名词,以存国文、端士风’”,体现了社会转型时期的新旧文化冲突,D项正确;

材料强调西学东渐后清政府的反应,而不是强调西学东渐本身,A项不符合材料主旨,排除A项;

材料未体现“民族危机的加深”,排除B项;

张之洞属于洋务派,不属于顽固派,排除C项。

故选:D。

本题考查清末新政和“预备立宪”,根据材料“1904年,张之洞拟定《奏定学堂章程学务纲要》时,却专列‘戒袭用外国无谓名词,以存国文、端士风’一条。”及所学近代中国思想解放的知识分析作答。

本题考查清末新政和“预备立宪”,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力和史料实证、历史解释等素养。

7.【答案】B

【解析】根据图示内容可以看出,中国研究苏(联)俄作品的数量在1919年之后开始有了大幅的提高,结合所学内容可知,这是俄国十月革命的爆发的影响和五四运动后马克思主义在中国得到了进一步的传播,即国内外局势的变化导致这种现象的出现,B项正确;

A项是对材料现象的描述,不是原因,排除A项;

数量变化除了十月革命外还有五四运动的影响,排除C项;

根据数量的变化无法推知主题的类型,排除D项。

故选:B。

本题主要考查苏联的经济建设,要求学生结合苏联经济建设的特征和影响来分析。

解答本题要搞清楚苏联探索社会主义建设道路的表现和影响,学生要有一定的结合所学知识理解提纲的能力。

8.【答案】B

【解析】根据题干“1938年初,日军进军中国腹地......八路军采取'敌进我进'的策略,发动游击战进入广大农村,形成犬牙交错的战争形态”可知,八路军发动游击战进入广大农村,这就赢得了广阔的战略空间,而且能够发动广大的人民群众共同抗日,从而壮大反抗日本侵略的力量,B项正确:

1938年初抗日战争还没有进入相持阶段,没有扭转不利的抗战形势,排除AC项;

材料内容不能体现国民党正面战场的失败,排除D项。

故选:B。

本题考查抗日战争,结合题干“1938年初,日军进军中国腹地......八路军采取'敌进我进'的策略,发动游击战进入广大农村,形成犬牙交错的战争形态”及抗日战争的进程进行分析。

本题考查抗日战争,考查学生根据材料进行分析理解的能力。

9.【答案】C

【解析】根据材料关键信息“1956年”“公私合营”可知与三大改造有关,其中三大改造完成使生产资料所有制形式发生了变化,标志着社会主义经济制度的基本确立,故C正确;

材料与人民政权得到巩固无关,故排除A;

社会主义工业化建设与一五计划有关,且当时并未实现社会主义工业化,故排除B;

人民公社化运动开始于1958年,故排除D。

故选:C。

本题考查社会主义三大改造的相关知识,依据材料“1956年”“公私合营”等信息结合三大改造的相关知识进行分析。

本题考查社会主义制度建立的相关知识,要求运用所学分析解读题干信息,可用排除法解决问题,难度适中。

10.【答案】C

【解析】结合所学内容可知,20世纪50年代后期中苏关系恶化,中国为了开拓国家空间,增加了对外出访的次数,所以出访次数的增多主要是源于中苏关系的恶化,C项正确;

“一边掉”政策的实施是在新中国成立初期,即坚定的站在社会主义阵营一边,不是国家元首出访次数增多的主要原因,排除A项;

1953年和平共处五项原则的提出标志着我国独立自主的外交政策的成熟,此时中苏关系尚未恶化,没有出现图示中的变化,排除B项;

这一时期我国还没有打破西方国家的外交封锁,排除D项。

故选:C。

本题主要考查新中国的外交,要求学生结合新中国外交发展的特征和影响来分析。

解答本题要搞清楚新中国外交发展的特征和影响,学生要有一定的结合所学知识综合理解题干的能力。

11.【答案】B

【解析】依据材料“经过了从“僵直的站立”到“放松的右腿”,再到“自由运动的身体”进而走向了“弄姿作态”的艺术呈现方式”可以看出古希腊人文主义的不断发展,故Bixang正确。

材料没有涉及东方艺术的影响,故A项错误。

材料没有涉及古希腊的民主政治,故C项错误。

材料无法得出人与自然的和谐,故D项错误。

故选:B。

本题考查古希腊的人文主义。考查人文主义的发展表现。解题的关键是对“经过了从“僵直的站立”到“放松的右腿”,再到“自由运动的身体”进而走向了“弄姿作态”的艺术呈现方式”的分析理解。

本题考查对人文主义的发展表现的把握,旨在考查学生解读材料、获取有效信息、分析理解的能力。

12.【答案】C

【解析】材料反映的是文艺复兴借助神威强调人的价值和作用,C项正确,A、B、D项不能体现材料的主旨,故排除。

故选:C。

本题考查了文艺复兴。文艺复兴运动的核心思想是人文主义,强调人的价值和作用。

13.【答案】A

【解析】根据题干可知,美洲对英国的进口与出口不断增加,反映了英国国外市场的扩展,有利于推动英国进行生产力的革命,故A项正确。

B项,价格革命推动了欧洲物价上涨,与题干无关,排除。

C项,题干与英国霸主地位无关,排除。

D项,此时自由主义思想并未产生,排除。

故选:A。

本题考查第一次工业革命,关键信息“1700-1701年美洲殖民地占英国出口值的11%,进口值的20%.1772-1773年,北美和西印度占英国出口的38%,进口的39%;到1797-1798年,分别为57%和32%”

本题考查第一次工业革命,本题掌握第一次工业革命的背景即可。

14.【答案】A

【解析】材料表格反映的是二战以后,美国经济总量超过其它所有国家,苏联的经济实力也比较强,而西欧和日本普遍衰落,经济实力影响到政治格局,以欧洲为中心的世界格局逐渐演变为以美苏为核心的两极格局,A项正确;

两极格局形成的标志是1955年华约的建立,排除B项;

材料与美国霸权主义肆虐无关,排除C项;

多极化趋势出现是在20世纪六十年代,排除D项。

故选:A。

本题主要考查多极化趋势的加强,要求学生结合战后世界格局发展演变的特征来分析。

解答本题要搞清楚二战后世界政治和经济格局变化的特点以及影响因素,学生要有一定的结合所学知识理解题干的能力。

15.【答案】D

【解析】结合所学内容可知,②处是1970年—1980年间,20世纪70年代西方国家遭遇经济危机,凯恩斯主义失灵,此时西方国家主张放松政府对经济的干预,所以这一阶段国内生产总值能够继续发展的原因是政府共公开支适时减少,D项正确;

这一时期西方政府减少了对经济的干预,排除A项;

经济的恶化是因为经济危机和凯恩斯主义的失灵,不是因为国际关系的恶化,排除B项;

这一时期经济遭遇危机,不是黄金时期,排除C项。

故选:D。

本题主要考查国家垄断资本主义的发展,要求学生结合二战后西方资本主义国家经济发展的阶段特征来分析。

解答本题要搞清楚国家垄断资本主义发展的特征和影响因素,学生要有一定的结合所学知识综合理解题干的能力。

16.【答案】“评析”需要写出宋人对“好孩子”形象及需要分析“好孩子”的形象的背景及其原因,即需要考生分析评价历史事件。根据材料“……幼而秀颖,自异于群儿中。或戏之,则正色俨然,笑语不妄。记识敏悟,四岁受《孝经》,六岁通《论语》,七岁能为二韵诗。丧父,哀毁如成人……生而秀颖,十岁如成人,十四入太学,力学勤苦,登元丰二年进士第……幼而端谨,不为儿嬉事,便若成人”可知好孩子形象特点有聪颖好学、勤奋刻苦;成熟端谨。背景需要从政治、经济、文化等角度进行分析。从政治角度看宋代面对周边少数民族政权的威胁和政权内部加强中央集权的需要,国家需要培养能够担当重任的人才;从经济角度看伴随商品经济的发展,社会上出现拜金逐利不良风气,需要从孩童开始进行纠正引导;从思想文化角度看理学兴起,主张格物致知,诚意正心,强调社会责任和历史使命。这样树立孩子形象,能够在一定程度上解决问题,影响有有助于理学的传播,有利于引导培养具有社会责任和历史使命的人才;但也一定程度上束缚孩子的天性,不利于孩子的个性的发展,从根本上讲是为封建专制统治服务的。

故答案为:

概述:宋人所塑造的“好孩子”形象的特点:聪颖好学、勤奋刻苦;成熟端谨。分析:宋人塑造“好孩子”形象的时代背景:宋代面对周边少数民族政权的威胁和政权内部加强中央集权的需要,国家需要培养能够担当重任的人才;理学兴起,主张格物致知,诚意正心,强调社会责任和历史使命;同时伴随商品经济的发展,社会上出现拜金逐利不良风气,需要从孩童开始进行纠正引导。

影响:有助于理学的传播,有利于引导培养具有社会责任和历史使命的人才;但也一定程度上束缚孩子的天性,不利于孩子的个性的发展,从根本上讲是为封建专制统治服务的。

【解析】本题主要考查了宋明理学,要求学生结合宋明理学的特征及影响来分析。

本题主要考查了宋明理学,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

17.【答案】探讨:首先依据材料得出郑观应的海防主张,然后结合其主张提出的背景和影响进行分析。主张:根据材料“枪炮器械宜精也,不精则彼利我钝”可以得出学习西方先进科技;根据材料“平日既无统属之分,临进难收臂指之效”可以得出统一军事指挥权;根据材料“卫商民,收防海之实用”、“张国威,护华商”可以得出建立海防与发展工商业结合。背景:结合郑观应所处的时代背景从民族危机加深、海疆问题严重、西学东渐的影响、洋务运动的推动及有识之士的提出等角度进行分析。影响:结合郑观应海防主张的影响可从推动海防近代化、反映先进中国人富国强兵的愿望和要求、顺应时代潮流等角度进行分析。

故答案为:

主张:学习西方先进科技;统一军事指挥权;建立海防与发展工商业结合。

背景:西方列强侵略,民族危机不断加深;海路为入侵中国主要路径,东南海疆危机日益严重:西学东渐,国人认识并学习西方近代工业文明;洋务运动的开展提出自强求富的口号;郑观应等人强调发展资本主义工商业,与西方进行商战。

评价:有利于中国海防的近代化;反映了先进中国人富国强兵的愿望和要求,顺应了时代潮流,具有进步的历史意义。

【解析】本题考查郑观应的海防思想,解答本题需要掌握郑观应的海防思想主张及其背景和影响。

本题考查郑观应海防思想的内容、背景和影响,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

18.【答案】本题为历史小论文写作,要求能提取两个省的观点,且准确符合史实,每个省有两则准确的史料分析,合理论证,结论自然。

故答案为:

示例一:

信息一:四川在抗战中贡献壮丁人数最多。

说明:首先,因为四川人口基数大,因此更容易比其他省份贡献更多的壮丁,其次,四川处于西南内陆,在抗战期间,受战争影响相对较少,环境相对安定,国民政府可以在四川征发更多壮丁。

信息二:黑龙江贡献壮丁数没有统计。

说明:因为东北三省在九一八事变之后沦陷,其后东三省又建立了伪满洲国,长期处于日木人控制区,因此除了参加抗联和东北军等方式坚持进行抗战的东北同胞外,国民政府在东北三省征发壮丁的可能性很小。

综上所述。各省贡献的壮了人数取决于该省人口总效,抗战环境等多重因素。但无论贡献人数多少,中华民族的各省同胞都以自己的方式对抗击日本侵略者做出了自己的贡献,因此,抗日战争是一场伟大的全民族反侵略战争。

示例二:

信息一:河南在抗战中征发的壮丁人数呈递减趋势。

说明:首先,随着抗日战争的进行,河南逐渐成为抗战的最前线和重灾区,尤其是1944 年豫湘桂会战后,河南全省基本沦陷,人口损失很大,其次。河南在1941年至1942 年,遭遇了严重的水旱蝗灾,发生大饥荒,这也是河南壮丁人数大减的重要原因。

信息二:江苏抗战壮丁集中在抗战爆发头两年,在1939年后基本没有。

说明:抗战爆发初,在江苏境内国民党组织进行了淞沪会战,徐州会战,因此江苏省有壮丁贡献,但1938 年之后。江苏全省基本沦陷,因此没有壮丁贡献。

综上,各省贡献的壮丁人数取决于该省人口总数,抗战环境等重要因素,但无论贡献人数多少,中华民族的各省同胞都以自己的方式对抗击日本侵略者做出了自己的贡献,因此。抗日战争是一场伟大的全民族反侵略战争。

【解析】本题主要考查抗日战争。1931年,侵华日军发动九一八事变后,完全侵占中国东北,并成立伪满洲国,此后陆续在华北、上海等地挑起战争冲突,国民政府则采取妥协政策避免冲突扩大。1937年7月7日,日军在北平附近挑起卢沟桥事变,中日战争全面爆发。在战争初期,中国投入大量军队以遏制日军的进攻;随后交战双方即转入相持,中国共产党领导的敌后力量逐渐发展壮大,1941年12月7日日本发动太平洋战争后,美国的罗斯福政府正式对日宣战,中国战场成为二战(第二次世界大战的简称)的主战场之一。 1945年8月15日,日本向同盟国无条件投降。抗日战争对中国造成了巨大的人员和财产损失,但战争过程中民众的国家观念得到了增强,战争的胜利极大的提高了中国在世界舞台上的地位。

中国人民抗日战争,是中华民族历史上最伟大的卫国战争,是中国人民反抗日本帝国主义侵略的正义战争,是世界反法西斯战争的重要组成部分,也是中国近代以来抗击外敌入侵第一次取得完全胜利的民族解放战争。

19.【答案】【小题1】顺应自由主义思想浪潮的趋势,一方面不断减少政府对报纸的干预,依靠广告和发行收入而充分自立;顺应民主制不断完善的趋势,高举民主大旗,监督政府行为;顺应资本主义社会日益分裂为两大对立阶级和无产阶级运动逐渐兴起的社会现实,重视了解各基层的情绪和意见,关注工人和市民诉求,着力推动一些法令的改革;顺应世界市场的初步形成和英国逐渐成为世界工厂的需要,大量刊登国内外要闻,派遣干练的记者奔赴国内外热点地区进行采访。

【小题2】经济层面:从《泰晤士报》技术革新的历程来看,英国资本主义经济经历了蒸汽时代、电气时代、信息时代的转型;从《泰晤士报》新闻报道关注范围的变化来看,见证了世界市场的形成与发展,也见证了全球化的发展历史;从经营者来看,则体现了资本主义社会从自由资本主义到垄断资本主义的演变历程。

政治层面:从《泰晤士报》关注的受众来看,经历了从关注精英阶层(奢侈品广告)到普通民众,见证了英国公民社会地位的上升和民主的演变历程;从《泰晤士报》坚持言论自由,坚持不受政府干预,可以看出英国近代以来言论自由等制度的执行与演变等。

【解析】本题主要考查了英国工业革命、战后西欧和日本的发展。第一问要求学生结合《泰晤士报》发展的特征及影响来分析;第二问结合《泰晤士报》的意义分析。

本题主要考查了英国工业革命、战后西欧和日本的发展,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

第2页,共2页

第1页,共1页

一、单选题(本大题共15小题,共45.0分)

据史书记载,春秋时期,随着土地私有制的发展,新兴贵族地主崛起。以卿大夫为代表的“私家”与“公室”的争斗愈演愈烈,其结果各诸侯国的“公室”程度不等地衰落下去,卿大夫逐渐掌握政权。这反映了( )

A. 西周的分封制彻底崩溃 B. 政治体制与社会经济发生矛盾

C. 诸侯争霸导致社会动荡 D. 礼崩乐坏局面推动社会的变量

汉元始五年,平帝暴卒,王莽选立2岁的宗室刘婴为帝,号孺子婴,自己仿周公辅成王故事,以摄政名义称“假皇帝”、“摄皇帝”,改元居摄。出现这种现象的主要原因是( )

A. 君主专制制度的发展 B. 王莽工于权谋阴险狡诈

C. 周公对后世影响深远 D. 西汉政权统治黑暗腐朽

唐代韩愈对孟子特别推崇,在“道统”中将原先被列为上承孔子的颜渊,排斥在主线之外,以孟子上承孔子,而自承孟子,并且将儒学研究从章句训话引导为对经典义理的探求。韩愈此举( )

A. 影响了宋代儒学的发展 B. 挽救了儒学的危机

C. 反映了唐朝文化的多元 D. 确立了孟子的亚圣地位

如表为1000-1890年日本、中国和西欧居民达到1万人的城镇人口的百分比。它反映了宋代以后中国( )

城市化率:日本、中国和西欧(居民达到1万人的城镇人口的百分比)

日本 中国 西欧

1000 数据不详 3.0 0.0

1500 2.9 3.8 6.0

1820 12.3 3.8 12.3

1890 16.0 4.4 31.0

A. 人口增长速度放缓 B. 资本主义模式萌芽

C. 自然经济解体缓慢 D. 经济总量落后于世界

永乐七年(公元1409年),郑和第二次下西洋,朱棣敕谕,“四方海外诸番王及头目人等:朕奉天命君主天下,一体上帝之心,施恩布德。尔等祗顺天道,恪守朕言……若有掳诚来朝,咸锡皆赏。故兹敕谕,悉使闻知。”这表明明政府( )

A. 固守宗藩体制 B. 扩展海洋的政治愿望

C. 强化海禁政策 D. 顺应时代发展的潮流

鸦片战争以后,“马达”“轮胎”“国会”“阻力”“权利”“义务”等新名词先后传入中国。1904年,张之洞拟定《奏定学堂章程学务纲要》时,却专列“戒袭用外国无谓名词,以存国文、端士风”一条。这些现象体现了当时( )

A. 西学东渐的深入 B. 民族危机的加深

C. 顽固势力的强大 D. 社会转型的特点

如图为中国知识界研究苏(联)俄作品数量统计表。据此可以推知( )

A. 研究作品数量整体上升 B. 国内外局势影响数量变化

C. 数量变化源于十月革命 D. 研究作品的主题复杂多样

1938年初,日军进军中国腹地,国民党军向黄河以南大撤退时,八路军采取“敌进我进”的策略,发动游击战进入广大农村,形成犬牙交错的战争形态。八路军的这一战略( )

A. 推动抗日战争进入相持阶段 B. 壮大了反抗日本侵略的力量

C. 迅速扭转了不利的抗战形势 D. 表明国民党正面战场的失败

如图是创作于1956年的宣传画《报喜》。对此解读正确的是( )

A. 人民民主政权得到有效巩固 B. 社会主义工业化基本实现

C. 社会主义经济制度基本确立 D. 人民公社体制迅速发展

如图是1949-1963年我国国家元首出访次数示意图。这一变化主要源于( )

A. “一边倒”政策的实施 B. 独立自主的外交政策成熟

C. 中苏关系的不断恶化 D. 打破西方国家的外交封锁

古希腊雕塑各个时期表现手法各有特色,经过了从“僵直的站立”到“放松的右腿”,再到“自由运动的身体”进而走向了“弄姿作态”的艺术呈现方式。材料主要反映了古希腊( )

A. 受到了东方艺术的影响 B. 人文主义的不断发展

C. 民主政治进入黄金时代 D. 追求人与自然的和谐

15世纪有西欧学者提出:“这个世界和它的所有美好事物看来是由全能的上帝为了让人使用而首先创造与构建起来的……人有知识和能力去统治它、管理它”,“我(上帝)既没有使你进入天国,降入凡尘,也没有让你死亡或永生。归根到底,……你是你自己的自由的创造者和塑造者”。对上述材料理解最准确的是( )

A. 批判了中世纪的神学蒙昧 B. 动摇了民众的宗教信仰

C. 借助神威阐扬新型人本观 D. 冲击了教会的思想禁锢

1700-1701年美洲殖民地占英国出口值的11%,进口值的20%.1772-1773年,北美和西印度占英国出口的38%,进口的39%;到1797-1798年,分别为57%和32%.这一变化( )

A. 推动了机器取代手工劳动 B. 由欧洲的价格革命所引起

C. 确立了英国殖民霸主地位 D. 受自由主义经济思想影响

如表为1950年部分国家国民生产总值与人均国民生产总值一览表。据此可知此时( )

国家 国民生产总值/亿美元 人均国民生产总值/美元

美国 3810 2536

苏联 1260 699

英国 710 1393(1951年)

法国 500 1172

联邦德国 480 1001

日本 320 382

意大利 290 626(1951年)

A. 传统国际格局瓦解 B. 世界步入两极格局

C. 美国霸权主义肆虐 D. 多极化趋势加强

如图是1950-1989年西方某国国内生产总值变化曲线图。对图中②时段分析正确的是( )

A. 中央政府积极干预经济 B. 国际关系恶化掣肘经济

C. 经济发展处于黄金时期 D. 政府公共开支适时减少

二、材料解析题(本大题共4小题,共55.0分)

阅读材料,回答问题。

材料:宋人笔下涌现出诸多“好孩子”形象。比如,赵令赫“幼而秀颖,自异于群儿中。或戏之,则正色俨然,笑语不妄。记识敏悟,四岁受《孝经》,六岁通《论语》,七岁能为二韵诗。丧父,哀毁如成人”。周谔“生而秀颖,十岁如成人,十四入太学,力学勤苦,登元丰二年进士第”。董仲永“幼而端谨,不为儿嬉事,便若成人”。

——摘编自周扬波《宋人的儿童观》等提取材料信息,评述宋人对“好孩子”形象的塑造。

阅读材料,回答问题:

材料:在海防问题上,郑观应认为“枪炮器械宜精也,不精则彼利我钝;轮船、火车、电报宜兴也,不兴则彼速而我迟”。“徒以分省设防画疆而守,遇有亭变拨调他省师舰以为接济,而号令不齐,医械不一。平日既无统属之分,临进难收臂指之效”。他还认为中国建立的海军的目的在于“卫商民,收防海之实用”,“张国威,护华商”。而发展工商业又为建立海防提供了物质保证,他说:“非富不能图强,非强不能保富,富与强实相维也”。

——摘编自刘中民《中国近代海防思想史论》根据材料并结合所学知识,对郑观应的海防主张进行探讨。

阅读材料,回答下列问题

抗战期间各省历年实征壮丁人数统计表(单位:万人)

总计 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945

全国共计 1405 92.8 164.9 197.6 190.1 166.8 171.1 166.7 161.1 93.9

四川 257.8 10.3 17.4 29.6 26.6 34.5 36.7 35.2 39.1 28.3

河南 189.8 12.7 32.4 26.4 38.4 24.3 21.4 20.6 11 2.5

江苏 3.8 1.8 2 0.1

广东 92.5 3.5 8 13.2 12.6 10 12.2 10.4 18.9 3.6

陕西 88.8 3.72 6.9 12.6 12.7 8 9.9 11.8 14.5 8.6

黑龙江

山东 3.2 1.3 16.19 0.1

湖南 157 19.1 22.1 22.3 21.6 16.9 20.8 18.4 10.1 5.4

(注:此表中的壮丁包括女兵与民夫)

---摘编自何应钦《八年抗战之经过》根据材料并结合所学知识,从材料中提取两则抗战期间各省份贡献壮丁的信息,并运用史实加以解释。(要求:信息清晰、合理、史实准确)

《泰晤士报》是英国全国发行的一张综合性日报,一直被认为是英国的第一主流大报,被誉为“英国社会的忠实记录者”。阅读材料,回答问题。

材料:1785年元旦约翰 沃尔特创办《泰晤士报》。《泰晤士报》最先将新闻视角延伸至英国之外的其他欧洲国家,尤其是法国。这为《泰晤士报》在政界和金融界内赢得了很高的声誉。与此同时,报纸发行量十分可观,这也使得当时该报的记者、编辑和专栏作家的收入非常可观。

1803年沃尔特的儿子小沃尔特接手《泰晤士报》,他除了坚持不再接受政府补贴外,在技术等多个领域进行了全面改革……19世纪早期,《泰晤士报》历任三位总编辑约翰 斯托达特、托马斯 巴恩斯和约翰 撒迪厄斯的励精图治,其影响力再次得到增强,尤其在英国政治和伦敦事务领域。

1847年小沃尔特去世时,《泰晤士报》的发行量超过了伦敦其他大报发行量的总和。

1850年前后,《每日电讯报》和《每日邮报》等廉价的“便士报”的迅速崛起对《泰晤士报》的生存和发展形成了巨大威胁。

1966年,已经不堪重负的《泰晤士报》出售给了大出版商罗伊 汤姆森。同年,《泰晤士报》开始在报纸的第一版刊登新闻报道。在此之前,《泰晤士报》的第一版一般主要刊登小型的奢侈品广告,对象为英国的富人阶级。

1981年,从澳大利亚办一份小报起家,后控制澳大利亚、英国、美国等国家的多家报刊、电台的新闻巨头鲁伯特 默多克以1200万英镑收购了《泰晤士报》,随后进行改革。

2005年,英国官方公布的数据显示《泰晤士报》日均发行量为68.8万份。这一销量已经是《泰晤士报》近年来最好的发行水平。

(1) 根据材料及所学知识,如果由你负责19世纪中叶的《泰晤士报》,你将如何引领报纸走出困境?

(2) 《泰晤士报》被誉为“英国社会的忠实记录者”,根据材料及所学知识对此加以说明。

答案和解析

1.【答案】B

【解析】根据材料可知,随着土地私有制的发展,新兴贵族地主崛起,旧贵族逐渐衰落,由此可知经济发展冲击政治体制,B项正确;

春秋时期,分封制没有彻底崩溃,A项不符合史实,排除A项;

材料说法与诸侯争霸无关,排除C项;

材料不涉及礼崩乐坏与社会变革的关系,排除D项。

故选:B。

本题考查中国古代农业耕作方式,考生需要结合春秋战国时期的时代特征进行分析。

本题主要通过中国古代农业耕作方式来考查考生阅读史料、获取与解读信息、调动与运用知识等能力和唯物史观、史料实证、历史解释等素养。

2.【答案】A

【解析】结合所学皇帝制度的知识可知,皇帝制度的特点之一是皇权至上,而不是皇帝至上,所以离皇帝近的权势人物,往往借助皇权僭越犯上,甚至阴谋夺权,所以中国古代外戚和宦官专权的主要原因是君主专制制度本身存在问题,即皇权至上,皇权缺乏制约,A项正确;

王莽的权谋和品质不是他篡权夺位的根本原因,排除B项;

周公辅政被篡权者借用为护身符,但不是篡夺皇权现象发生的根本原因,排除C项;

材料强调皇权被篡夺的原因,D项与材料主旨无关,排除D项。

故选:A。

本题考查皇帝制度的实质,根据材料中王莽篡权的现象及所学皇帝制度的内涵、实质分析作答。

本题考查皇帝制度的实质,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力和史料实证、历史解释等素养。

3.【答案】A

【解析】结合所学可知,儒学受到佛道的挑战,唐代韩愈排斥佛道,提倡儒学,以孟子上承孔子,自承孟子,引导为对经典义理的探求,韩愈创导的新儒学成为宋明理学的价值取向,故选A;

BC两项材料信息无法体现,排除;

明代确立孟子的亚圣地位,排除D。

故选:A。

本题考查儒家思想的发展演变,考生可结合材料“以孟子上承孔子,而自承孟子,并且将儒学研究从章句训话引导为对经典义理的探求”进行分析。

本题考查儒家思想的发展演变,侧重考查考生灵活运用所学知识和准确把握材料主旨的能力,考生平时应加强相关习题的练习,不断总结相关知识点,提高自己的理解能力和解题能力。

4.【答案】C

【解析】据题意可以看出进入近代以后中国的城镇人口比重逐渐落后于日本和西欧,说明中国的经济模式没有发生大的变化,以自给自足的小农经济为主,人口主要集中在农村,自然经济阶梯缓慢,C项正确;

材料是城镇人口比重逐渐落后,不能说明人口增长速度放缓和经济总量落后于世界,排除AD项;

材料内容不能体现雇佣关系,和资本主义模式萌芽无关,排除B项。

故选:C。

本题主要考查了中外城市化进程比较,要求学生结合中外城市化进程的特征及影响来分析。

本题主要考查了中外城市化进程比较,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

5.【答案】A

【解析】结合所学中国古代宗藩外交体系的知识可知,宗藩体制是东亚地区中国和朝鲜、越南等周边国家间的一种不平等的封建国际关系结构,因此材料“尔等祗顺天道,恪守朕言……若有掳诚来朝,咸锡皆赏”体现的是明朝政府对外宣扬国威,固守宗藩体制,A项正确;

材料未体现“扩展海洋的愿望”,排除B项;

材料与“强化海禁政策”无关,排除C项;

明朝政府的这一做法并未顺应历史潮流,仍然固守天朝上国的观念,排除D项。

故选:A。

本题考查中国古代宗藩外交体系,根据材料“尔等祗顺天道,恪守朕言……若有掳诚来朝,咸锡皆赏”及所学中国古代宗藩外交体系的内涵分析作答。

本题考查中国古代宗藩外交体系,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力和史料实证、历史解释等素养。

6.【答案】D

【解析】材料体现是伴随着列强侵华,西方的一些新名词也相继传入中国,但是晚清在改革的过程中,“却专列‘戒袭用外国无谓名词,以存国文、端士风’”,体现了社会转型时期的新旧文化冲突,D项正确;

材料强调西学东渐后清政府的反应,而不是强调西学东渐本身,A项不符合材料主旨,排除A项;

材料未体现“民族危机的加深”,排除B项;

张之洞属于洋务派,不属于顽固派,排除C项。

故选:D。

本题考查清末新政和“预备立宪”,根据材料“1904年,张之洞拟定《奏定学堂章程学务纲要》时,却专列‘戒袭用外国无谓名词,以存国文、端士风’一条。”及所学近代中国思想解放的知识分析作答。

本题考查清末新政和“预备立宪”,旨在考查学生解读材料、分析理解、运用所学知识解决问题的能力和史料实证、历史解释等素养。

7.【答案】B

【解析】根据图示内容可以看出,中国研究苏(联)俄作品的数量在1919年之后开始有了大幅的提高,结合所学内容可知,这是俄国十月革命的爆发的影响和五四运动后马克思主义在中国得到了进一步的传播,即国内外局势的变化导致这种现象的出现,B项正确;

A项是对材料现象的描述,不是原因,排除A项;

数量变化除了十月革命外还有五四运动的影响,排除C项;

根据数量的变化无法推知主题的类型,排除D项。

故选:B。

本题主要考查苏联的经济建设,要求学生结合苏联经济建设的特征和影响来分析。

解答本题要搞清楚苏联探索社会主义建设道路的表现和影响,学生要有一定的结合所学知识理解提纲的能力。

8.【答案】B

【解析】根据题干“1938年初,日军进军中国腹地......八路军采取'敌进我进'的策略,发动游击战进入广大农村,形成犬牙交错的战争形态”可知,八路军发动游击战进入广大农村,这就赢得了广阔的战略空间,而且能够发动广大的人民群众共同抗日,从而壮大反抗日本侵略的力量,B项正确:

1938年初抗日战争还没有进入相持阶段,没有扭转不利的抗战形势,排除AC项;

材料内容不能体现国民党正面战场的失败,排除D项。

故选:B。

本题考查抗日战争,结合题干“1938年初,日军进军中国腹地......八路军采取'敌进我进'的策略,发动游击战进入广大农村,形成犬牙交错的战争形态”及抗日战争的进程进行分析。

本题考查抗日战争,考查学生根据材料进行分析理解的能力。

9.【答案】C

【解析】根据材料关键信息“1956年”“公私合营”可知与三大改造有关,其中三大改造完成使生产资料所有制形式发生了变化,标志着社会主义经济制度的基本确立,故C正确;

材料与人民政权得到巩固无关,故排除A;

社会主义工业化建设与一五计划有关,且当时并未实现社会主义工业化,故排除B;

人民公社化运动开始于1958年,故排除D。

故选:C。

本题考查社会主义三大改造的相关知识,依据材料“1956年”“公私合营”等信息结合三大改造的相关知识进行分析。

本题考查社会主义制度建立的相关知识,要求运用所学分析解读题干信息,可用排除法解决问题,难度适中。

10.【答案】C

【解析】结合所学内容可知,20世纪50年代后期中苏关系恶化,中国为了开拓国家空间,增加了对外出访的次数,所以出访次数的增多主要是源于中苏关系的恶化,C项正确;

“一边掉”政策的实施是在新中国成立初期,即坚定的站在社会主义阵营一边,不是国家元首出访次数增多的主要原因,排除A项;

1953年和平共处五项原则的提出标志着我国独立自主的外交政策的成熟,此时中苏关系尚未恶化,没有出现图示中的变化,排除B项;

这一时期我国还没有打破西方国家的外交封锁,排除D项。

故选:C。

本题主要考查新中国的外交,要求学生结合新中国外交发展的特征和影响来分析。

解答本题要搞清楚新中国外交发展的特征和影响,学生要有一定的结合所学知识综合理解题干的能力。

11.【答案】B

【解析】依据材料“经过了从“僵直的站立”到“放松的右腿”,再到“自由运动的身体”进而走向了“弄姿作态”的艺术呈现方式”可以看出古希腊人文主义的不断发展,故Bixang正确。

材料没有涉及东方艺术的影响,故A项错误。

材料没有涉及古希腊的民主政治,故C项错误。

材料无法得出人与自然的和谐,故D项错误。

故选:B。

本题考查古希腊的人文主义。考查人文主义的发展表现。解题的关键是对“经过了从“僵直的站立”到“放松的右腿”,再到“自由运动的身体”进而走向了“弄姿作态”的艺术呈现方式”的分析理解。

本题考查对人文主义的发展表现的把握,旨在考查学生解读材料、获取有效信息、分析理解的能力。

12.【答案】C

【解析】材料反映的是文艺复兴借助神威强调人的价值和作用,C项正确,A、B、D项不能体现材料的主旨,故排除。

故选:C。

本题考查了文艺复兴。文艺复兴运动的核心思想是人文主义,强调人的价值和作用。

13.【答案】A

【解析】根据题干可知,美洲对英国的进口与出口不断增加,反映了英国国外市场的扩展,有利于推动英国进行生产力的革命,故A项正确。

B项,价格革命推动了欧洲物价上涨,与题干无关,排除。

C项,题干与英国霸主地位无关,排除。

D项,此时自由主义思想并未产生,排除。

故选:A。

本题考查第一次工业革命,关键信息“1700-1701年美洲殖民地占英国出口值的11%,进口值的20%.1772-1773年,北美和西印度占英国出口的38%,进口的39%;到1797-1798年,分别为57%和32%”

本题考查第一次工业革命,本题掌握第一次工业革命的背景即可。

14.【答案】A

【解析】材料表格反映的是二战以后,美国经济总量超过其它所有国家,苏联的经济实力也比较强,而西欧和日本普遍衰落,经济实力影响到政治格局,以欧洲为中心的世界格局逐渐演变为以美苏为核心的两极格局,A项正确;

两极格局形成的标志是1955年华约的建立,排除B项;

材料与美国霸权主义肆虐无关,排除C项;

多极化趋势出现是在20世纪六十年代,排除D项。

故选:A。

本题主要考查多极化趋势的加强,要求学生结合战后世界格局发展演变的特征来分析。

解答本题要搞清楚二战后世界政治和经济格局变化的特点以及影响因素,学生要有一定的结合所学知识理解题干的能力。

15.【答案】D

【解析】结合所学内容可知,②处是1970年—1980年间,20世纪70年代西方国家遭遇经济危机,凯恩斯主义失灵,此时西方国家主张放松政府对经济的干预,所以这一阶段国内生产总值能够继续发展的原因是政府共公开支适时减少,D项正确;

这一时期西方政府减少了对经济的干预,排除A项;

经济的恶化是因为经济危机和凯恩斯主义的失灵,不是因为国际关系的恶化,排除B项;

这一时期经济遭遇危机,不是黄金时期,排除C项。

故选:D。

本题主要考查国家垄断资本主义的发展,要求学生结合二战后西方资本主义国家经济发展的阶段特征来分析。

解答本题要搞清楚国家垄断资本主义发展的特征和影响因素,学生要有一定的结合所学知识综合理解题干的能力。

16.【答案】“评析”需要写出宋人对“好孩子”形象及需要分析“好孩子”的形象的背景及其原因,即需要考生分析评价历史事件。根据材料“……幼而秀颖,自异于群儿中。或戏之,则正色俨然,笑语不妄。记识敏悟,四岁受《孝经》,六岁通《论语》,七岁能为二韵诗。丧父,哀毁如成人……生而秀颖,十岁如成人,十四入太学,力学勤苦,登元丰二年进士第……幼而端谨,不为儿嬉事,便若成人”可知好孩子形象特点有聪颖好学、勤奋刻苦;成熟端谨。背景需要从政治、经济、文化等角度进行分析。从政治角度看宋代面对周边少数民族政权的威胁和政权内部加强中央集权的需要,国家需要培养能够担当重任的人才;从经济角度看伴随商品经济的发展,社会上出现拜金逐利不良风气,需要从孩童开始进行纠正引导;从思想文化角度看理学兴起,主张格物致知,诚意正心,强调社会责任和历史使命。这样树立孩子形象,能够在一定程度上解决问题,影响有有助于理学的传播,有利于引导培养具有社会责任和历史使命的人才;但也一定程度上束缚孩子的天性,不利于孩子的个性的发展,从根本上讲是为封建专制统治服务的。

故答案为:

概述:宋人所塑造的“好孩子”形象的特点:聪颖好学、勤奋刻苦;成熟端谨。分析:宋人塑造“好孩子”形象的时代背景:宋代面对周边少数民族政权的威胁和政权内部加强中央集权的需要,国家需要培养能够担当重任的人才;理学兴起,主张格物致知,诚意正心,强调社会责任和历史使命;同时伴随商品经济的发展,社会上出现拜金逐利不良风气,需要从孩童开始进行纠正引导。

影响:有助于理学的传播,有利于引导培养具有社会责任和历史使命的人才;但也一定程度上束缚孩子的天性,不利于孩子的个性的发展,从根本上讲是为封建专制统治服务的。

【解析】本题主要考查了宋明理学,要求学生结合宋明理学的特征及影响来分析。

本题主要考查了宋明理学,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

17.【答案】探讨:首先依据材料得出郑观应的海防主张,然后结合其主张提出的背景和影响进行分析。主张:根据材料“枪炮器械宜精也,不精则彼利我钝”可以得出学习西方先进科技;根据材料“平日既无统属之分,临进难收臂指之效”可以得出统一军事指挥权;根据材料“卫商民,收防海之实用”、“张国威,护华商”可以得出建立海防与发展工商业结合。背景:结合郑观应所处的时代背景从民族危机加深、海疆问题严重、西学东渐的影响、洋务运动的推动及有识之士的提出等角度进行分析。影响:结合郑观应海防主张的影响可从推动海防近代化、反映先进中国人富国强兵的愿望和要求、顺应时代潮流等角度进行分析。

故答案为:

主张:学习西方先进科技;统一军事指挥权;建立海防与发展工商业结合。

背景:西方列强侵略,民族危机不断加深;海路为入侵中国主要路径,东南海疆危机日益严重:西学东渐,国人认识并学习西方近代工业文明;洋务运动的开展提出自强求富的口号;郑观应等人强调发展资本主义工商业,与西方进行商战。

评价:有利于中国海防的近代化;反映了先进中国人富国强兵的愿望和要求,顺应了时代潮流,具有进步的历史意义。

【解析】本题考查郑观应的海防思想,解答本题需要掌握郑观应的海防思想主张及其背景和影响。

本题考查郑观应海防思想的内容、背景和影响,侧重考查学生解读分析材料、调用所学知识的能力。

18.【答案】本题为历史小论文写作,要求能提取两个省的观点,且准确符合史实,每个省有两则准确的史料分析,合理论证,结论自然。

故答案为:

示例一:

信息一:四川在抗战中贡献壮丁人数最多。

说明:首先,因为四川人口基数大,因此更容易比其他省份贡献更多的壮丁,其次,四川处于西南内陆,在抗战期间,受战争影响相对较少,环境相对安定,国民政府可以在四川征发更多壮丁。

信息二:黑龙江贡献壮丁数没有统计。

说明:因为东北三省在九一八事变之后沦陷,其后东三省又建立了伪满洲国,长期处于日木人控制区,因此除了参加抗联和东北军等方式坚持进行抗战的东北同胞外,国民政府在东北三省征发壮丁的可能性很小。

综上所述。各省贡献的壮了人数取决于该省人口总效,抗战环境等多重因素。但无论贡献人数多少,中华民族的各省同胞都以自己的方式对抗击日本侵略者做出了自己的贡献,因此,抗日战争是一场伟大的全民族反侵略战争。

示例二:

信息一:河南在抗战中征发的壮丁人数呈递减趋势。

说明:首先,随着抗日战争的进行,河南逐渐成为抗战的最前线和重灾区,尤其是1944 年豫湘桂会战后,河南全省基本沦陷,人口损失很大,其次。河南在1941年至1942 年,遭遇了严重的水旱蝗灾,发生大饥荒,这也是河南壮丁人数大减的重要原因。

信息二:江苏抗战壮丁集中在抗战爆发头两年,在1939年后基本没有。

说明:抗战爆发初,在江苏境内国民党组织进行了淞沪会战,徐州会战,因此江苏省有壮丁贡献,但1938 年之后。江苏全省基本沦陷,因此没有壮丁贡献。

综上,各省贡献的壮丁人数取决于该省人口总数,抗战环境等重要因素,但无论贡献人数多少,中华民族的各省同胞都以自己的方式对抗击日本侵略者做出了自己的贡献,因此。抗日战争是一场伟大的全民族反侵略战争。

【解析】本题主要考查抗日战争。1931年,侵华日军发动九一八事变后,完全侵占中国东北,并成立伪满洲国,此后陆续在华北、上海等地挑起战争冲突,国民政府则采取妥协政策避免冲突扩大。1937年7月7日,日军在北平附近挑起卢沟桥事变,中日战争全面爆发。在战争初期,中国投入大量军队以遏制日军的进攻;随后交战双方即转入相持,中国共产党领导的敌后力量逐渐发展壮大,1941年12月7日日本发动太平洋战争后,美国的罗斯福政府正式对日宣战,中国战场成为二战(第二次世界大战的简称)的主战场之一。 1945年8月15日,日本向同盟国无条件投降。抗日战争对中国造成了巨大的人员和财产损失,但战争过程中民众的国家观念得到了增强,战争的胜利极大的提高了中国在世界舞台上的地位。

中国人民抗日战争,是中华民族历史上最伟大的卫国战争,是中国人民反抗日本帝国主义侵略的正义战争,是世界反法西斯战争的重要组成部分,也是中国近代以来抗击外敌入侵第一次取得完全胜利的民族解放战争。

19.【答案】【小题1】顺应自由主义思想浪潮的趋势,一方面不断减少政府对报纸的干预,依靠广告和发行收入而充分自立;顺应民主制不断完善的趋势,高举民主大旗,监督政府行为;顺应资本主义社会日益分裂为两大对立阶级和无产阶级运动逐渐兴起的社会现实,重视了解各基层的情绪和意见,关注工人和市民诉求,着力推动一些法令的改革;顺应世界市场的初步形成和英国逐渐成为世界工厂的需要,大量刊登国内外要闻,派遣干练的记者奔赴国内外热点地区进行采访。

【小题2】经济层面:从《泰晤士报》技术革新的历程来看,英国资本主义经济经历了蒸汽时代、电气时代、信息时代的转型;从《泰晤士报》新闻报道关注范围的变化来看,见证了世界市场的形成与发展,也见证了全球化的发展历史;从经营者来看,则体现了资本主义社会从自由资本主义到垄断资本主义的演变历程。

政治层面:从《泰晤士报》关注的受众来看,经历了从关注精英阶层(奢侈品广告)到普通民众,见证了英国公民社会地位的上升和民主的演变历程;从《泰晤士报》坚持言论自由,坚持不受政府干预,可以看出英国近代以来言论自由等制度的执行与演变等。

【解析】本题主要考查了英国工业革命、战后西欧和日本的发展。第一问要求学生结合《泰晤士报》发展的特征及影响来分析;第二问结合《泰晤士报》的意义分析。

本题主要考查了英国工业革命、战后西欧和日本的发展,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

第2页,共2页

第1页,共1页

同课章节目录