北京版八年级上册11.5.1二次根式及其性质 教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 北京版八年级上册11.5.1二次根式及其性质 教案(表格式) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 176.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京课改版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-03-07 06:54:11 | ||

图片预览

文档简介

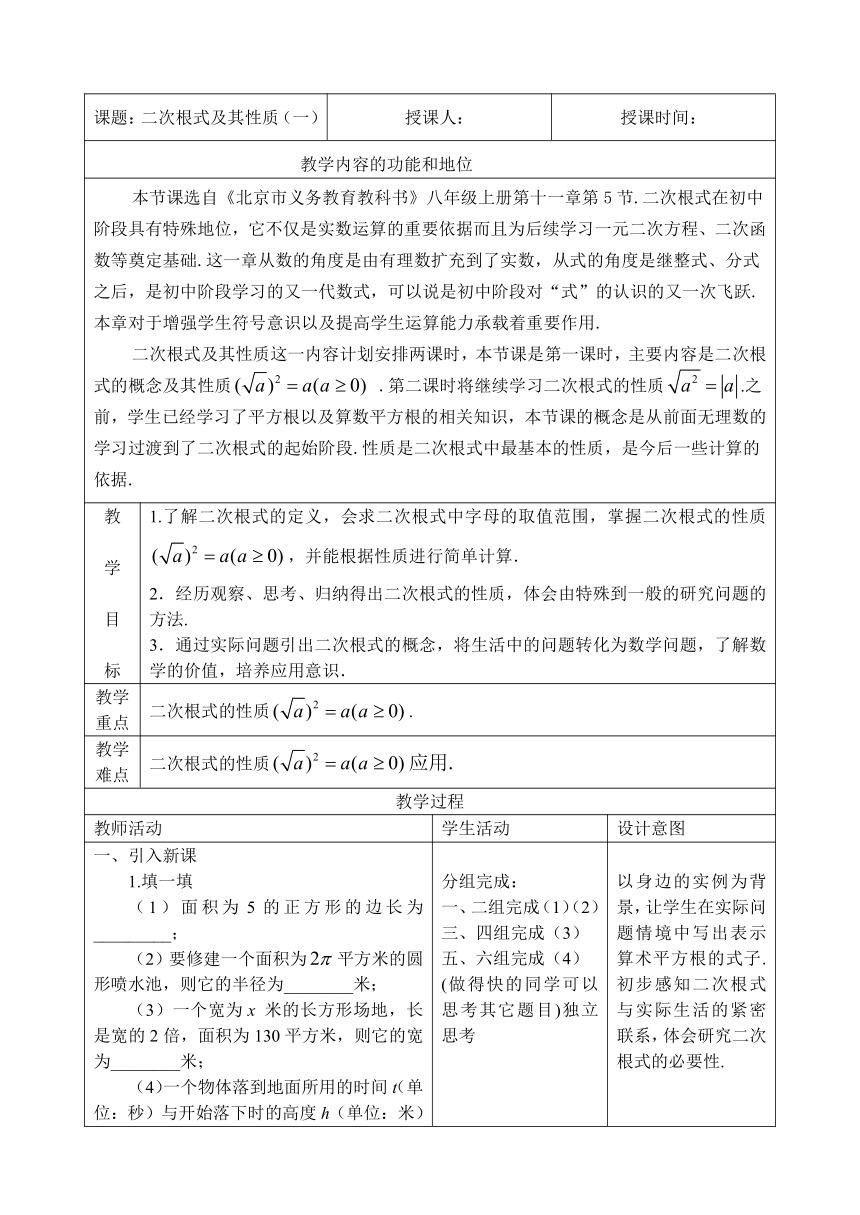

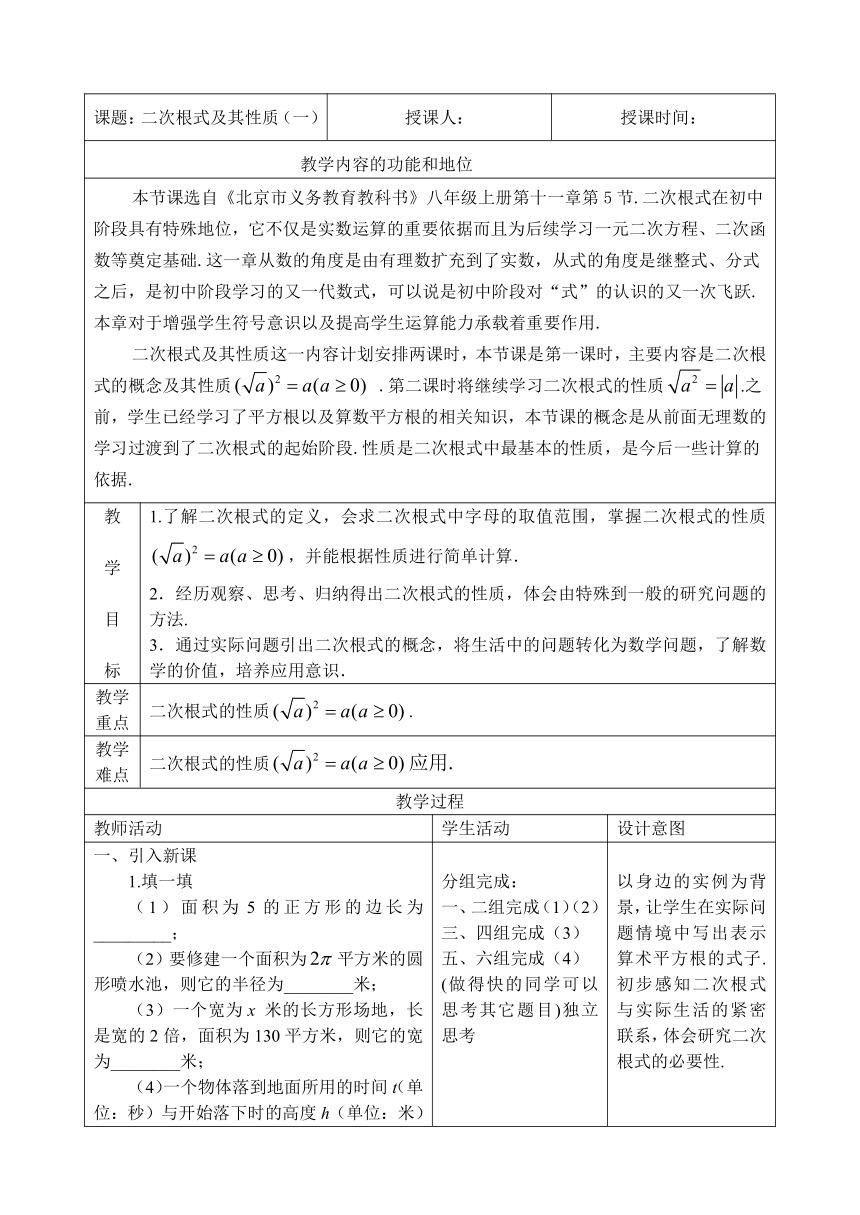

课题:二次根式及其性质(一) 授课人: 授课时间:

教学内容的功能和地位

本节课选自《北京市义务教育教科书》八年级上册第十一章第5节.二次根式在初中阶段具有特殊地位,它不仅是实数运算的重要依据而且为后续学习一元二次方程、二次函数等奠定基础.这一章从数的角度是由有理数扩充到了实数,从式的角度是继整式、分式之后,是初中阶段学习的又一代数式,可以说是初中阶段对“式”的认识的又一次飞跃.本章对于增强学生符号意识以及提高学生运算能力承载着重要作用.二次根式及其性质这一内容计划安排两课时,本节课是第一课时,主要内容是二次根式的概念及其性质 .第二课时将继续学习二次根式的性质.之前,学生已经学方根以及算数平方根的相关知识,本节课的概念是从前面无理数的学习过渡到了二次根式的起始阶段.性质是二次根式中最基本的性质,是今后一些计算的依据.

教学目标 1.了解二次根式的定义,会求二次根式中字母的取值范围,掌握二次根式的性质,并能根据性质进行简单计算.2.经历观察、思考、归纳得出二次根式的性质,体会由特殊到一般的研究问题的方法.3.通过实际问题引出二次根式的概念,将生活中的问题转化为数学问题,了解数学的价值,培养应用意识.

教学重点 二次根式的性质.

教学难点 二次根式的性质应用.

教学过程

教师活动 学生活动 设计意图

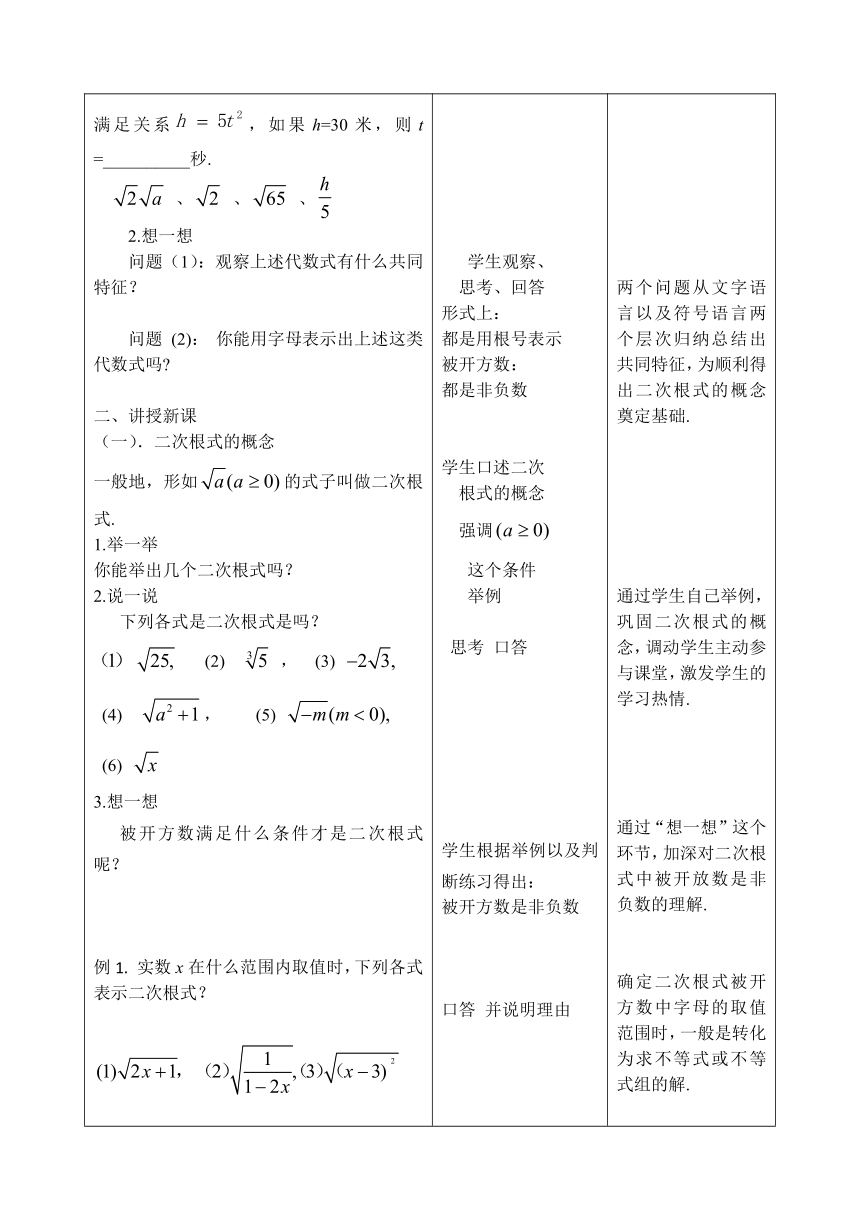

一、引入新课1.填一填(1)面积为5的正方形的边长为_________; (2)要修建一个面积为平方米的圆形喷水池,则它的半径为________米;(3)一个宽为x 米的长方形场地,长是宽的2倍,面积为130平方米,则它的宽为________米;(4)一个物体落到地面所用的时间t(单位:秒)与开始落下时的高度h(单位:米)满足关系,如果h=30米,则t =__________秒. 、 、 、 2.想一想问题(1):观察上述代数式有什么共同特征? 问题 (2): 你能用字母表示出上述这类代数式吗 二、讲授新课(一).二次根式的概念一般地,形如的式子叫做二次根式.1.举一举你能举出几个二次根式吗?2.说一说下列各式是二次根式是吗?(4) , (5) (6) 3.想一想被开方数满足什么条件才是二次根式呢?例1. 实数x在什么范围内取值时,下列各式表示二次根式? (二).二次根式的性质1.填一填:问题(1):你是如何计算的?2.想一想问题(2): 为什么?问题(3): a的取值范围是什么? 为什么?3.说一说问题(4):你能用文字叙述这个性质吗?三、应用新知例2.计算: 1.做一做 例3已知: 求的值.分析:由二次根式的被开方数的取值范围可知与b-1都是非负数.2.想一想思考:我们学习过哪些是非负数吗?3.试一试你能给大家出一道题,几个非负数的和等于0吗 变式1:若:求 的值.(备用)变式2: 若,求:m 的值.拓展练习:若, 求的值.四、归纳小结通过本节课的学习:1.你学到了什么知识?2.体会到了哪些数学思想方法?3.你还有哪些困惑?五、布置作业1. 必做:书P63,A组1,2题2. 选做:《导学》P29. 分组完成:一、二组完成(1)(2)三、四组完成(3)五、六组完成(4)(做得快的同学可以思考其它题目)独立思考学生观察、思考、回答形式上:都是用根号表示被开方数:都是非负数 学生口述二次根式的概念强调这个条件举例 思考 口答学生根据举例以及判断练习得出:被开方数是非负数口答 并说明理由思考口答说出过程口答思考过程学生补充理解双重非负性用语言表述:非负数的算术平方根的平方,等于这个非负数. 学生独立完成学生代表板演、讲解学生代表讲解思考:1.二次根式 2.绝对值 3.偶次方举例,学生补充自由出题学生写在黑板上完成学生出的题目分析、思考学生分析讲解根据问题总结反思自由发言,谈收获与体会 以身边的实例为背景,让学生在实际问题情境中写出表示算术平方根的式子.初步感知二次根式与实际生活的紧密联系,体会研究二次根式的必要性.两个问题从文字语言以及符号语言两个层次归纳总结出共同特征,为顺利得出二次根式的概念奠定基础.通过学生自己举例,巩固二次根式的概念,调动学生主动参与课堂,激发学生的学习热情.通过“想一想”这个环节,加深对二次根式中被开放数是非负数的理解.确定二次根式被开方数中字母的取值范围时,一般是转化为求不等式或不等式组的解.让学生体验被开方数由能开得尽方到开不尽方,再到字母,通过说理、归纳得出二次根式的性质,体会由特殊到一般的研究问题的方法.两个问题中的追问为什么,是引导学生进一步理解和巩固二次根式表示a的算数平方根,从而理解成立的理由.运用二次根式的性质进行计算,提高学生的计算能力.思考是让帮助学生发现新旧知识间的联系,培养学生获取知识的能力.通过学生自己出题,再让学生做学生出的题,是学生增强自信心,进而培养学生的学习兴趣.理解双重非负性,渗透整体的数学思想.培养学生运用新知的能力,从而进一步培养学生综合解决问题的能力.归纳总结,形成反思意识.作业分层,满足不同学生的需求.

(2) , (3)

教学内容的功能和地位

本节课选自《北京市义务教育教科书》八年级上册第十一章第5节.二次根式在初中阶段具有特殊地位,它不仅是实数运算的重要依据而且为后续学习一元二次方程、二次函数等奠定基础.这一章从数的角度是由有理数扩充到了实数,从式的角度是继整式、分式之后,是初中阶段学习的又一代数式,可以说是初中阶段对“式”的认识的又一次飞跃.本章对于增强学生符号意识以及提高学生运算能力承载着重要作用.二次根式及其性质这一内容计划安排两课时,本节课是第一课时,主要内容是二次根式的概念及其性质 .第二课时将继续学习二次根式的性质.之前,学生已经学方根以及算数平方根的相关知识,本节课的概念是从前面无理数的学习过渡到了二次根式的起始阶段.性质是二次根式中最基本的性质,是今后一些计算的依据.

教学目标 1.了解二次根式的定义,会求二次根式中字母的取值范围,掌握二次根式的性质,并能根据性质进行简单计算.2.经历观察、思考、归纳得出二次根式的性质,体会由特殊到一般的研究问题的方法.3.通过实际问题引出二次根式的概念,将生活中的问题转化为数学问题,了解数学的价值,培养应用意识.

教学重点 二次根式的性质.

教学难点 二次根式的性质应用.

教学过程

教师活动 学生活动 设计意图

一、引入新课1.填一填(1)面积为5的正方形的边长为_________; (2)要修建一个面积为平方米的圆形喷水池,则它的半径为________米;(3)一个宽为x 米的长方形场地,长是宽的2倍,面积为130平方米,则它的宽为________米;(4)一个物体落到地面所用的时间t(单位:秒)与开始落下时的高度h(单位:米)满足关系,如果h=30米,则t =__________秒. 、 、 、 2.想一想问题(1):观察上述代数式有什么共同特征? 问题 (2): 你能用字母表示出上述这类代数式吗 二、讲授新课(一).二次根式的概念一般地,形如的式子叫做二次根式.1.举一举你能举出几个二次根式吗?2.说一说下列各式是二次根式是吗?(4) , (5) (6) 3.想一想被开方数满足什么条件才是二次根式呢?例1. 实数x在什么范围内取值时,下列各式表示二次根式? (二).二次根式的性质1.填一填:问题(1):你是如何计算的?2.想一想问题(2): 为什么?问题(3): a的取值范围是什么? 为什么?3.说一说问题(4):你能用文字叙述这个性质吗?三、应用新知例2.计算: 1.做一做 例3已知: 求的值.分析:由二次根式的被开方数的取值范围可知与b-1都是非负数.2.想一想思考:我们学习过哪些是非负数吗?3.试一试你能给大家出一道题,几个非负数的和等于0吗 变式1:若:求 的值.(备用)变式2: 若,求:m 的值.拓展练习:若, 求的值.四、归纳小结通过本节课的学习:1.你学到了什么知识?2.体会到了哪些数学思想方法?3.你还有哪些困惑?五、布置作业1. 必做:书P63,A组1,2题2. 选做:《导学》P29. 分组完成:一、二组完成(1)(2)三、四组完成(3)五、六组完成(4)(做得快的同学可以思考其它题目)独立思考学生观察、思考、回答形式上:都是用根号表示被开方数:都是非负数 学生口述二次根式的概念强调这个条件举例 思考 口答学生根据举例以及判断练习得出:被开方数是非负数口答 并说明理由思考口答说出过程口答思考过程学生补充理解双重非负性用语言表述:非负数的算术平方根的平方,等于这个非负数. 学生独立完成学生代表板演、讲解学生代表讲解思考:1.二次根式 2.绝对值 3.偶次方举例,学生补充自由出题学生写在黑板上完成学生出的题目分析、思考学生分析讲解根据问题总结反思自由发言,谈收获与体会 以身边的实例为背景,让学生在实际问题情境中写出表示算术平方根的式子.初步感知二次根式与实际生活的紧密联系,体会研究二次根式的必要性.两个问题从文字语言以及符号语言两个层次归纳总结出共同特征,为顺利得出二次根式的概念奠定基础.通过学生自己举例,巩固二次根式的概念,调动学生主动参与课堂,激发学生的学习热情.通过“想一想”这个环节,加深对二次根式中被开放数是非负数的理解.确定二次根式被开方数中字母的取值范围时,一般是转化为求不等式或不等式组的解.让学生体验被开方数由能开得尽方到开不尽方,再到字母,通过说理、归纳得出二次根式的性质,体会由特殊到一般的研究问题的方法.两个问题中的追问为什么,是引导学生进一步理解和巩固二次根式表示a的算数平方根,从而理解成立的理由.运用二次根式的性质进行计算,提高学生的计算能力.思考是让帮助学生发现新旧知识间的联系,培养学生获取知识的能力.通过学生自己出题,再让学生做学生出的题,是学生增强自信心,进而培养学生的学习兴趣.理解双重非负性,渗透整体的数学思想.培养学生运用新知的能力,从而进一步培养学生综合解决问题的能力.归纳总结,形成反思意识.作业分层,满足不同学生的需求.

(2) , (3)

同课章节目录

- 第十章 分式

- 10.1 分式

- 10.2 分式的基本性质

- 10.3 分式的乘除法

- 10.4 分式的加减法

- 10.5 可化为一元一次方程的分式方程及其应用

- 第十一章 实数和二次根式

- 11.1 平方根

- 11.2 立方根

- 11.3 用科学计算器开方

- 11.4 无理数与实数

- 11.5 二次根式及其性质

- 11.6 二次根式的乘除法

- 11.7 二次根式的加减法

- 第十二章 三角形

- 12.1 三角形

- 12.2 三角形的性质

- 12.3 三角形中的主要线段

- 12.4 全等三角形

- 12.5 全等三角形的判定

- 12.6 等腰三角形

- 12.7 直角三角形

- 12.8 基本作图

- 12.9 逆命题 、逆定理

- 12.10 轴对称和轴对称图形

- 12.11 勾股定理

- 12.12 勾股定理的逆定理

- 第十三章 事件与可能性

- 13.1 必然事件与随机事件

- 13.2 随机事件发生的可能性

- 13.3 求简单随机事件发生的可能性的大小