部编版语文六年级下册第一单元测试卷(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 部编版语文六年级下册第一单元测试卷(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 32.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-07 10:10:18 | ||

图片预览

文档简介

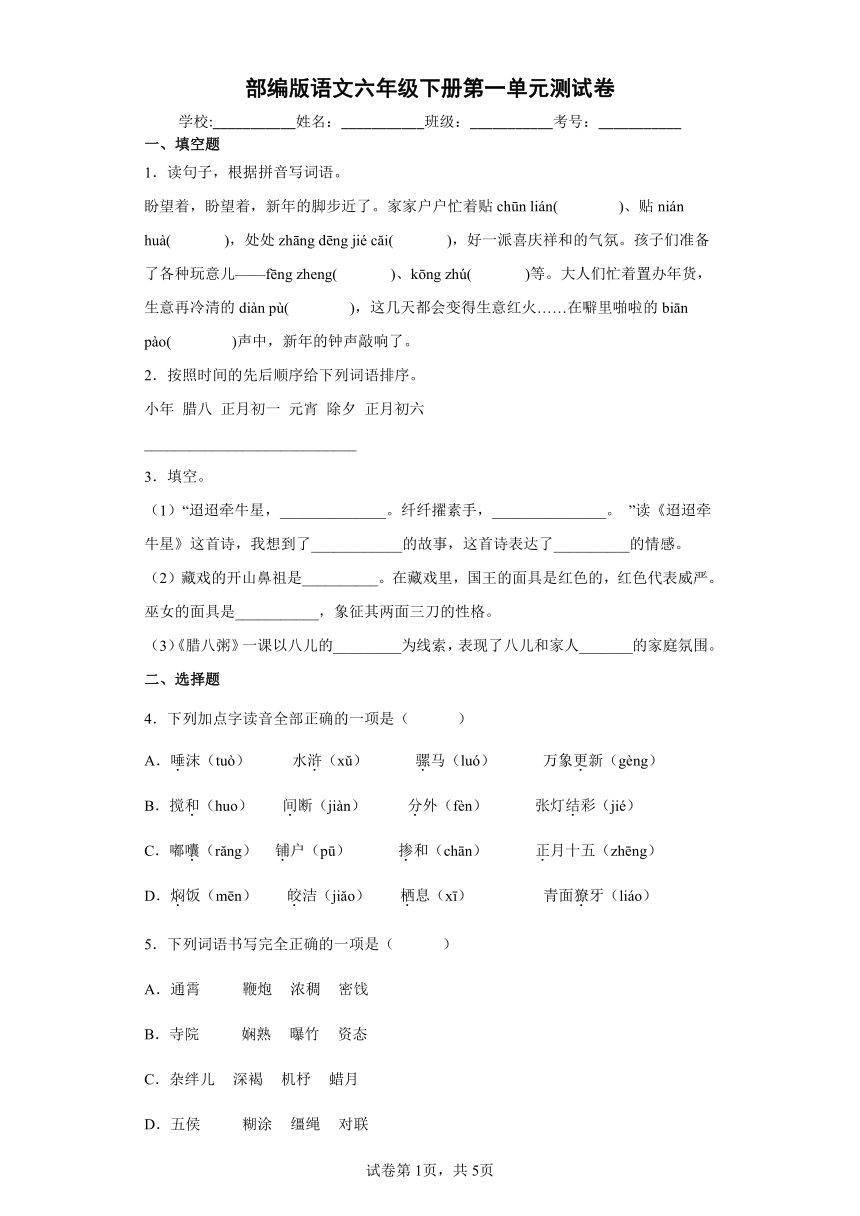

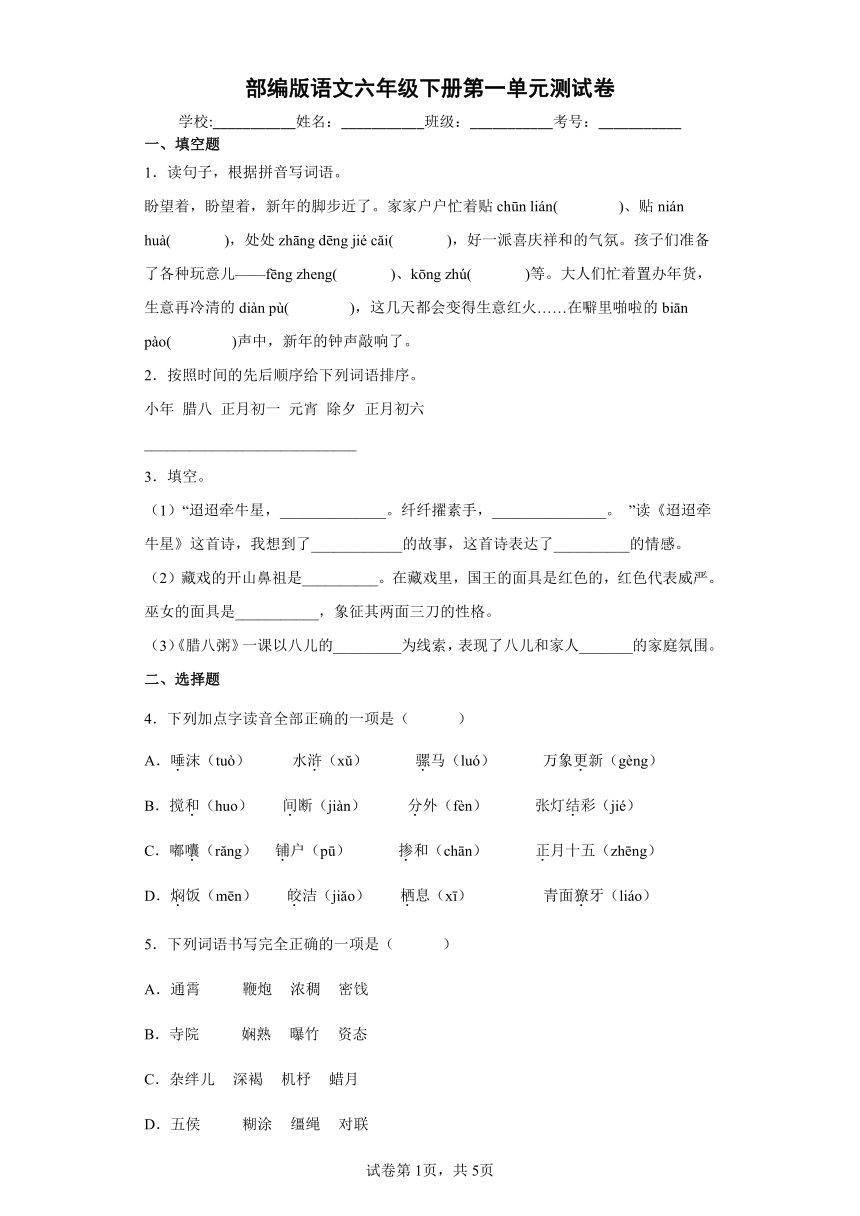

部编版语文六年级下册第一单元测试卷

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、填空题

1.读句子,根据拼音写词语。

盼望着,盼望着,新年的脚步近了。家家户户忙着贴chūn lián( )、贴nián huà( ),处处zhāng dēng jié c i( ),好一派喜庆祥和的气氛。孩子们准备了各种玩意儿——fēng zheng( )、kōng zhú( )等。大人们忙着置办年货,生意再冷清的diàn pù( ),这几天都会变得生意红火……在噼里啪啦的biān pào( )声中,新年的钟声敲响了。

2.按照时间的先后顺序给下列词语排序。

小年 腊八 正月初一 元宵 除夕 正月初六

____________________________

3.填空。

(1)“迢迢牵牛星,______________。纤纤擢素手,_______________。 ”读《迢迢牵牛星》这首诗,我想到了____________的故事,这首诗表达了__________的情感。

(2)藏戏的开山鼻祖是__________。在藏戏里,国王的面具是红色的,红色代表威严。巫女的面具是___________,象征其两面三刀的性格。

(3)《腊八粥》一课以八儿的_________为线索,表现了八儿和家人_______的家庭氛围。

二、选择题

4.下列加点字读音全部正确的一项是( )

A.唾沫(tuò) 水浒(x ) 骡马(luó) 万象更新(gèng)

B.搅和(huo) 间断(jiàn) 分外(fèn) 张灯结彩(jié)

C.嘟囔(r ng) 铺户(pū) 掺和(chān) 正月十五(zhēng)

D.焖饭(mēn) 皎洁(ji o) 栖息(xī) 青面獠牙(liáo)

5.下列词语书写完全正确的一项是( )

A.通霄 鞭炮 浓稠 密饯

B.寺院 娴熟 曝竹 资态

C.杂绊儿 深褐 机杼 蜡月

D.五侯 糊涂 缰绳 对联

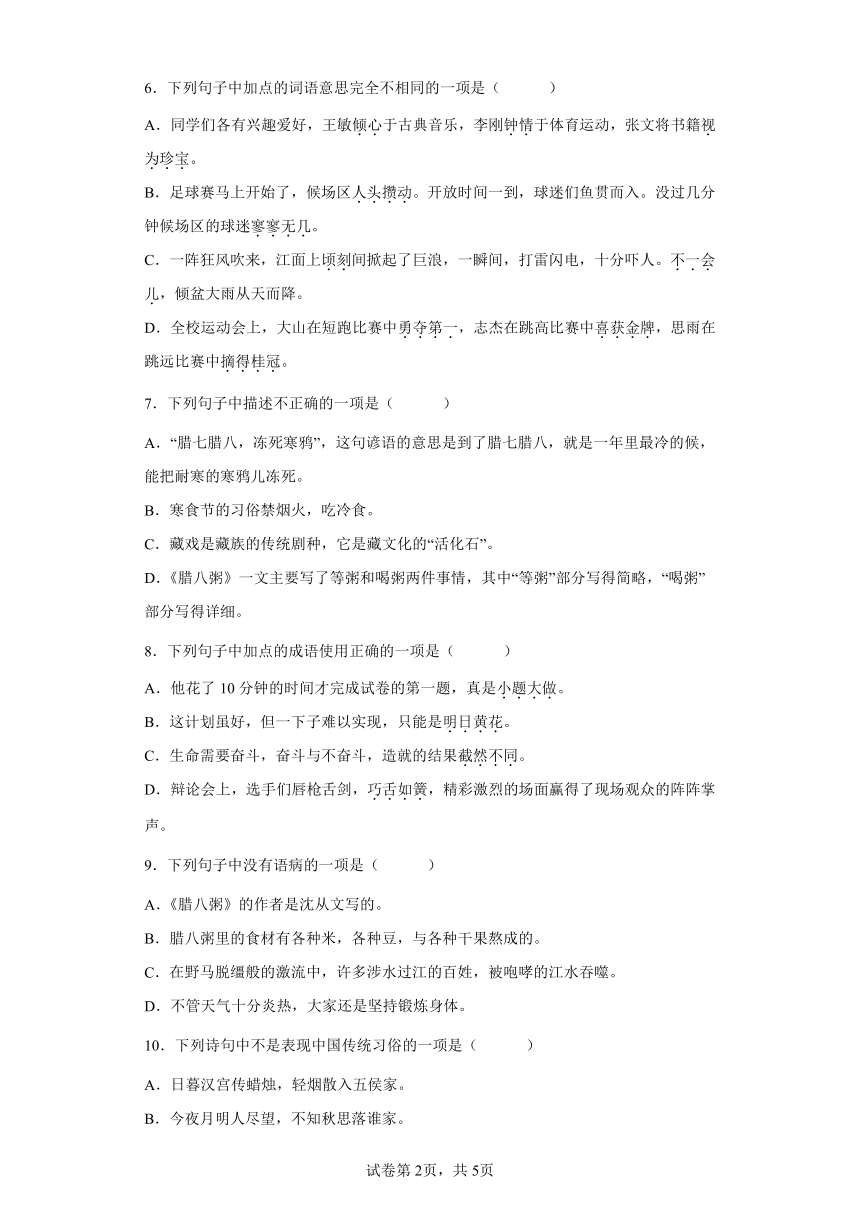

6.下列句子中加点的词语意思完全不相同的一项是( )

A.同学们各有兴趣爱好,王敏倾心于古典音乐,李刚钟情于体育运动,张文将书籍视为珍宝。

B.足球赛马上开始了,候场区人头攒动。开放时间一到,球迷们鱼贯而入。没过几分钟候场区的球迷寥寥无几。

C.一阵狂风吹来,江面上顷刻间掀起了巨浪,一瞬间,打雷闪电,十分吓人。不一会儿,倾盆大雨从天而降。

D.全校运动会上,大山在短跑比赛中勇夺第一,志杰在跳高比赛中喜获金牌,思雨在跳远比赛中摘得桂冠。

7.下列句子中描述不正确的一项是( )

A.“腊七腊八,冻死寒鸦”,这句谚语的意思是到了腊七腊八,就是一年里最冷的候,能把耐寒的寒鸦儿冻死。

B.寒食节的习俗禁烟火,吃冷食。

C.藏戏是藏族的传统剧种,它是藏文化的“活化石”。

D.《腊八粥》一文主要写了等粥和喝粥两件事情,其中“等粥”部分写得简略,“喝粥”部分写得详细。

8.下列句子中加点的成语使用正确的一项是( )

A.他花了10分钟的时间才完成试卷的第一题,真是小题大做。

B.这计划虽好,但一下子难以实现,只能是明日黄花。

C.生命需要奋斗,奋斗与不奋斗,造就的结果截然不同。

D.辩论会上,选手们唇枪舌剑,巧舌如簧,精彩激烈的场面赢得了现场观众的阵阵掌声。

9.下列句子中没有语病的一项是( )

A.《腊八粥》的作者是沈从文写的。

B.腊八粥里的食材有各种米,各种豆,与各种干果熬成的。

C.在野马脱缰般的激流中,许多涉水过江的百姓,被咆哮的江水吞噬。

D.不管天气十分炎热,大家还是坚持锻炼身体。

10.下列诗句中不是表现中国传统习俗的一项是( )

A.日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。

B.今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

C.如今直上银河去,同到牵牛织女家。

D.去年元夜时,花市灯如昼。

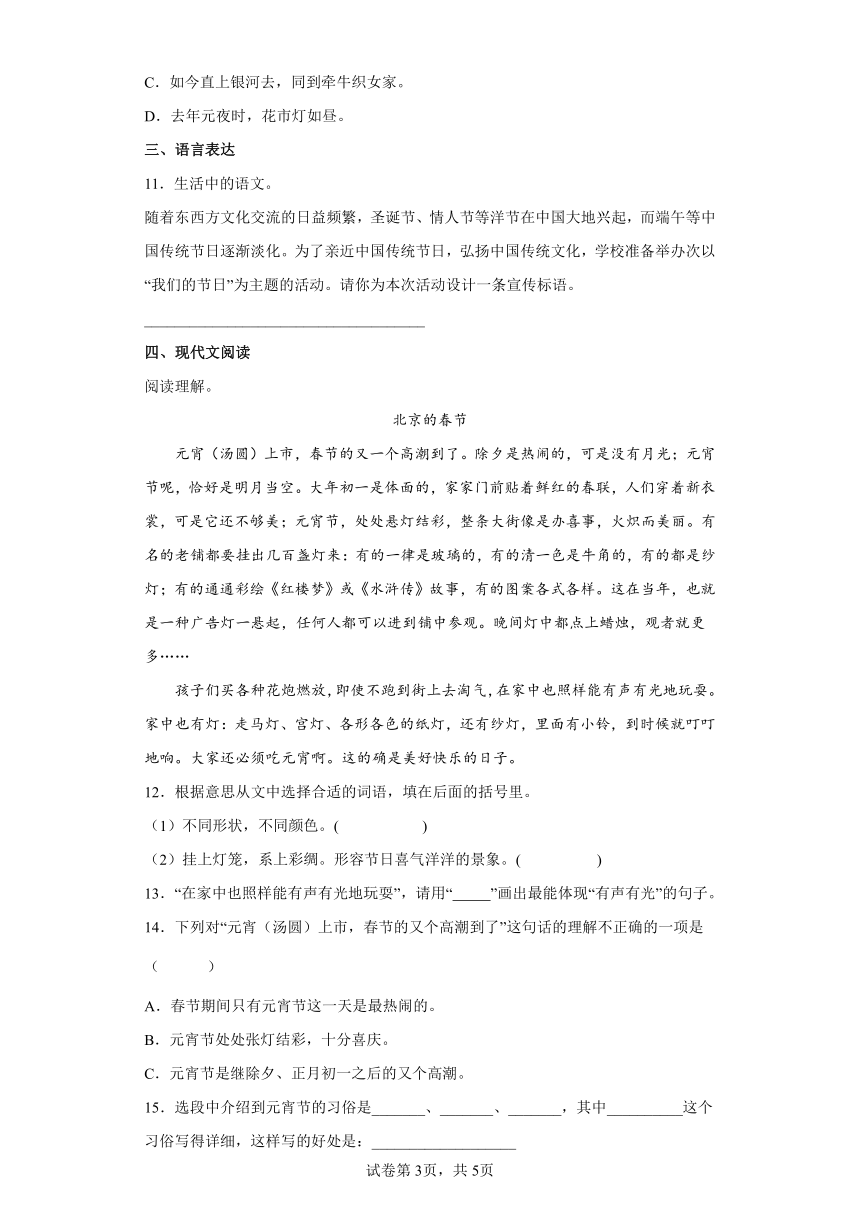

三、语言表达

11.生活中的语文。

随着东西方文化交流的日益频繁,圣诞节、情人节等洋节在中国大地兴起,而端午等中国传统节日逐渐淡化。为了亲近中国传统节日,弘扬中国传统文化,学校准备举办次以“我们的节日”为主题的活动。请你为本次活动设计一条宣传标语。

_____________________________________

四、现代文阅读

阅读理解。

北京的春节

元宵(汤圆)上市,春节的又一个高潮到了。除夕是热闹的,可是没有月光;元宵节呢,恰好是明月当空。大年初一是体面的,家家门前贴着鲜红的春联,人们穿着新衣裳,可是它还不够美;元宵节,处处悬灯结彩,整条大街像是办喜事,火炽而美丽。有名的老铺都要挂出几百盏灯来:有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯;有的通通彩绘《红楼梦》或《水浒传》故事,有的图案各式各样。这在当年,也就是一种广告灯一悬起,任何人都可以进到铺中参观。晚间灯中都点上蜡烛,观者就更多……

孩子们买各种花炮燃放,即使不跑到街上去淘气,在家中也照样能有声有光地玩耍。家中也有灯:走马灯、宫灯、各形各色的纸灯,还有纱灯,里面有小铃,到时候就叮叮地响。大家还必须吃元宵啊。这的确是美好快乐的日子。

12.根据意思从文中选择合适的词语,填在后面的括号里。

(1)不同形状,不同颜色。( )

(2)挂上灯笼,系上彩绸。形容节日喜气洋洋的景象。( )

13.“在家中也照样能有声有光地玩耍”,请用“ ”画出最能体现“有声有光”的句子。

14.下列对“元宵(汤圆)上市,春节的又个高潮到了”这句话的理解不正确的一项是( )

A.春节期间只有元宵节这一天是最热闹的。

B.元宵节处处张灯结彩,十分喜庆。

C.元宵节是继除夕、正月初一之后的又个高潮。

15.选段中介绍到元宵节的习俗是_______、_______、_______,其中__________这个习俗写得详细,这样写的好处是:___________________

16.元宵节这一天必须要吃元宵,这寓意_________________。

你还知道哪些寓意吉祥的习俗?

_________________________________

阅读理解。

端午日

沈从文

①端午日,当地妇女、小孩子,莫不穿了新衣,额角上用雄黄蘸酒画了个王字。任何人家到了这天必可以吃鱼吃肉。大约上午11点钟左右,全茶峒人就吃了午饭。把饭吃过后,在城里住家的,莫不倒(dào dǎo)锁了门,全家出城到河边看划船。河街有熟人的,可到河街吊脚楼门口边看,不然就站在税关门口与各个码头上看。河中龙船以长潭某处作起点,税关前作终作比赛竞争。因为这一天军官、税官以及当地有身份的人,莫不在税关前看热闹。划船的事各人在数天从商就平有了准备,分组分帮,各自选出了若干身体(结实 健康)、手脚伶俐的小伙子在潭中练习进退。船只的形式,与平常木船大不相同,形体一律又长又狭,两头高高翘起,船身绘着朱红颜色长线,平常时节多搁在河边干燥洞穴里。要用它时,拖下水去。每只船可坐十二个到十八个桨手,一个带头的,一个鼓手,一个锣手。桨手每人持一支短桨,随了鼓声缓促为节拍,把船向前划去。带头的坐在般头上,头上缠裹着红布包头,手上拿两支小令旗,左右挥动,指挥船只的进退。擂鼓打锣的多坐在船只的中部,船一划动便即(jí jì)刻嘭嘭铛铛把锣鼓很(纯粹 单纯)地敲打起来,为划桨水手调理下桨节拍。一船快慢既不得不靠鼓声,故每当两船竞赛到剧烈时,鼓声如雷鸣,加上两岸人呐喊助威,便使人想起梁红玉老鹈河时水战擂鼓的种种情形。凡是把船划到前面点的,必可在税关前领赏,一匹红布,一块小银牌,不拘缠挂到船上某一个人头上去,都显出这一船合作努力的光荣。好事的军人,当每次某一只船胜利时,必在水边放些表示胜利庆祝的500响鞭炮。

②赛船过后,城中的戍军长官,为了与民同乐,增加这个节日的愉快起见,便派士兵把三十只绿头长颈大雄鸭,颈脖上缚了红布条子,放入河中,尽善于泅水的军民人等,自由下水追赶鸭子。不拘谁把鸭子捉到,谁就成为这鸭子的主人。于是长潭换了新的花样,水面各处是鸭子,同时各处有追赶鸭子的人。

③船与船的竞赛,人与鸭子的竞赛,直到天晚方能完事。

17.从括号里选出恰当的读音和词语,用“√”标出。

18.第一自然段中加点的三个“莫不”的作用是:从程度上渲染观看龙舟竞赛的人之___________,涉及面之____________,写出了全荼峒人过端午节的_______________。

19.第一自然段主要描述了哪几个场面?

_____________________________

20.文中提到茶峒人的端午习俗是:_________、_________、________。(列举其中三个)

21.结合短文内容和生活经验,我们知道划龙船时,鼓声的作用很大。下列说法正确的是( )(多选题)

A.为划桨水手调理下桨节拍。

B.帮助桨手保持划船节奏,保证龙舟两边用力均匀,方向走的是直线。

C.鼓舞士气。鼓声加快,表明已经到达最后冲刺阶段,整体划桨频率就要加快。

22.文中画“ ”的句子主要通过人物的_________描写,把龙船竞技这个风俗活动描写得具体、详细,让我们感受到____________________。

五、书面表达

23.习作。

同学们,我们刚刚过完寒假,寒假里最开心的应该是过春节了。回忆一下我们家乡的春节有哪些风俗,你能介绍你家乡的春节风俗吗?要求:重点突出,详略安排得当。题目自拟,字数不少于500字,书写要有一定的速度。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1. 春联 年画 张灯结彩 风筝 空竹 店铺 鞭炮

【解析】

【详解】

本题主要考查对词语的拼写能力。解答本题,首先读一读拼音,知道要写什么词语,然后写出正确的词语,写完后读一读,看看是否正确。注意掌握生字的结构和易错点。书写时要注意容易写错。书写时要注意这些字“春”“筝”“鞭”的笔画、结构。要做到规范、正确和美观。

2.腊八——小年——除夕——正月初一——正月初六——元宵

【解析】

【详解】

本题考查的是对节日时间顺序的判断和理解,注意平时对相关的节日的积累。

小年:一般是指农历腊月二十三。

腊八:每年农历十二月八日,又称为“法宝节”“佛成道节”“成道会”等。

正月初一:是农历正月的头一天;又因为它是第一个朔日,所以又称“元朔”。

元宵:又称上元节、小正月、元夕或灯节,为每年农历正月十五日,是中国春节年俗中最后一个重要节令。

除夕:是指每年农历十二月的最后一天的晚上,它与新年(正月初一)首尾相连。

正月初六:又称马日,在这一天要送穷,是中国民间一种很有特色的岁时风俗。是指农历的正月初六。

3. 皎皎河汉女 札札弄机杼 牛郎织女 离别相思 唐东杰布 半黑半白 心情变化 其乐融融、温馨和睦

【解析】

【详解】

本题考查了古诗的识记与对课文内容的理解能力。解答本题,需要回顾学过的内容,然后结合前后句(或题目提供的信息)进行补充填空即可。在平时的学习中,我们一定要熟练掌握古诗与课文的重要内容,这样在答题时我们才能更准确地写出正确答案。

(1)“迢迢牵牛星,皎皎河汉女。纤纤擢素手,札札弄机杼。”出自两汉佚名的《迢迢牵牛星》,全诗是:迢迢牵牛星,皎皎河汉女。纤纤擢素手,札札弄机杼。终日不成章,泣涕零如雨。河汉清且浅,相去复几许。盈盈一水间,脉脉不得语。

这首诗借民间故事《牛郎织女》中牛郎、织女被银河相隔而不得相见的故事情节,表达了因爱情遭受挫折而痛苦忧伤的情感。故读《迢迢牵牛星》这首诗,会想到了牛郎织女的故事,表达了离别相思的情感。

(2)根据学过的课文《藏戏》可知,唐东杰布是藏戏的开山鼻祖。在藏戏中,身份相同的人所戴的面具,其颜色和形状基本相同,其中,国王的面具是红色的,红色代表威严。巫女的面具半黑半白,代表其两面三刀。

(3)根据学过的课文《腊八粥》可知,整篇课文围绕着“八儿”等着吃妈妈熬的腊八粥的心情变化,展现了一幅淳朴、和睦、温馨的家庭氛围。

4.B

【解析】

【详解】

本题考查了选择正确的读音能力。注意平翘舌的运用、声调的掌握情况等,还要注意声调、韵母的区别,平时要多读,多练。

A.水浒:读“hǔ”。

万象更新:读“gēng”。

B.正确。

C.嘟囔:读“nang”。

铺户:读“pù”。

D.焖饭:读“mèn”。

栖息:读“qī”。

5.D

【解析】

【详解】

本题考查字形的辨析。

A项“通霄”应改为:通宵;“密饯”应改为:蜜饯。

B项“曝竹”应改为:爆竹;“资态”应改为:姿态。

C项“杂绊儿”应改为:杂拌儿;“蜡月”应改为:腊月。

6.B

【解析】

【详解】

本题考查了对词语的正确理解与辨析能力。解答此类题,需要在理解词语的意思基础上再辨析词语含义是否相同,注意平时的积累。

A.倾心:向往;仰慕(某人);竭尽诚心。

钟情:感情专注;特指爱情专注。

视为珍宝:至宝:极珍贵的宝物。极其珍视,看成是最珍贵的宝物。

本项中,“倾心”与“钟情”意思相似。故不选本项。

B.人头攒动:意思是指人很多,且频繁的在移动。

寥寥无几:意思是形容稀少,没有几个。

本项中,加点的词语意思完全不相同,故选:B。

C.顷刻:指片刻,表示行动或事情在极短的时间内完成。

不一会儿:口头语,没有多久的时间。

本项中,加点的词语都指没多久时间。故不选本项。

D.勇夺第一:勇敢努力地争取到第一名的意思。

喜获金牌:得到第一名的意思。

摘得桂冠:指取得第一(冠军)的意思。

本项中,加点的词语都有夺到了第一名的意思,故不选本项。

7.D

【解析】

【详解】

本题考查了谚语、传统节日、文学常识与课文的理解能力,完成此类题目注意要根据知识积累作答,不要把知识点写错、写混。

A 根据积累可知这条谚语是老北京的谚语,老北京的过春节是从腊七腊八算到正月十九,意思是说到了腊七腊八,就是一年里最冷的时候,能把耐寒的寒鸦儿冻死。只要在这天早晨喝了腊八粥,就会一冬天不冻手脚。故本题正确。

B 结合平日积累的文学常识可知,寒食节是中国传统节日,在清明节前一二日。是日初为节时,禁烟火,只吃冷食。并在后世的发展中逐渐增加了祭扫、踏青、秋千、蹴鞠、牵勾、斗鸡等风俗,寒食节前后绵延两千余年,曾被称为中国民间第一大祭日。寒食节是汉族传统节日中唯一以饮食习俗来命名的节日。故本题正确。

C 结合平日积累的文学常识可知,藏戏,是藏族地区普遍流行、在祖国百花艺苑中一个独具特色的剧种,被称为藏文化的活化石。故本题正确。

D 根据学过的课文《腊八粥》可知,整篇课文围绕着“八儿”等着吃妈妈熬的腊八粥的心情,展现了一幅淳朴的、和睦、温馨的图暴。通过阅读可知,《腊八粥》主要写了等粥、喝粥两件事情,其中等粥写得最详细。故本题不正确,选D。

8.C

【解析】

【详解】

本题考查的是成语的正确使用,要从成语的意思、感彩、修饰对象、使用范围等角度考虑,同时结合语境从词语与语境的语意关系、搭配关系等方面筛选。做好本题学生要在学习过程中认真阅读,多积累课文中以及课外的成语和意思,学会恰当的B使用。

A 小题大做:意思是指拿小题目作大文章,比喻不恰当地把小事当作大事来处理,有故意夸张的意思。在本题中不符合用在做试卷语境,故错误。

B 明日黄花:原指重阳节过后逐渐萎谢的菊花。后多比喻过时的事物或消息。在本题中不符合用在做计划语境,故错误。

C 截然不同:意思是事物之间,界限分明,全然不一样。符合本题语境,正确,故选:C。

D 巧舌如簧:舌头灵巧,像簧片一样能发出动听的乐音。形容花言巧语,能说会道。在本题中不符合用在辩论语境,故错误。

9.C

【解析】

【详解】

本题考查学生病句修改能力。修改病句,要找出病因。首先从语法入手,找出句子的主干,看成分是否残缺,搭配是否得当,语序是否合理,意思有无重复;其次,语言表达合不合事理;最后再从语言习惯、感彩等方面仔细推敲,逐一分析。

A.本句“作者是”与“写的”语义重复,应去掉“写的”或“的作者”,即“《腊八粥》的作者是沈从文”或“《腊八粥》的作者是沈从文”。

B.本句“食材”与“各种米,各种豆,与各种干果熬成的”搭配不当,应把“熬成的”去掉即可。即:腊八粥里的食材有各种米,各种豆,与各种干果。

C.本句正确。

D.本句“天气十分炎热”与“大家坚持锻炼身体”之间是转折关系,句中关联词用词不当,可以用“尽管……还是……”相连,即把“不管”改为“尽管”即可。即:尽管天气十分炎热,大家还是坚持锻炼身体。

10.C

【解析】

【详解】

本题考查了国学常识,即中国传统习俗的识记与理解能力,答题的关健是熟知国学常识根据自己的积累作答。

A.“日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。”出自唐代韩翃的《寒食日即事》,翻译:夜色降临,宫里忙着传蜡烛,袅袅炊烟散入王侯贵戚的家里。诗句表现出了传统习俗,描写的是寒食节的习俗。

B.“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。”出自唐代王建的《十五夜望月寄杜郎中》,翻译:今夜明月当空,不知那茫茫的秋思落在谁家?诗句表现出了传统习俗,描写的是中秋节的习俗。

C.“如今直上银河去,同到牵牛织女家。”出自唐代诗人刘禹锡《浪淘沙》,翻译:既然你从天边而来,如今好像要直飞上高空的银河,请你带上我扶摇直上,汇集到银河中去,一同到牛郎和织女的家里做客吧。诗句没有表现出传统习俗,这是作者用浪漫的拟人的写实手法“直上银河”“同访牛女”,寄托了诗人心底对宁静的田园牧歌生活的憧憬,同时也体现了诗人不畏艰险的豪迈气概。故选:C。

D.“去年元夜时,花市灯如昼。”出自宋代欧阳修的《生查子·元夕》,翻译:去年元宵节的时候,花市被灯光照的如同白昼。诗句表现出了传统习俗,描写的是元宵节的习俗。

11.弘扬传统节日文化,缔造华夏智慧。

【解析】

【详解】

本题考查了语言表达能力,即宣传标语。宣传标语要达到宣传鼓动目的,标语口号用通俗的话语诠释重要的观念,传递最新的信息,句式整齐,修辞鲜明,灵活使用明喻、暗喻、比拟、对偶、排比、反复等,内容一定要积极健康。

本题中注意弄清题干要求,围绕西方洋节在中国大地兴起,中国传统节日逐渐淡化问题,以“我们的节日”为主题,设计一条宣传标语即可。注意要以“弘扬中国传统文化”为重点,如可设计“过传统节日,兴中华美德。”、“弘扬传统美德,继承传统文化。”、“发扬中华文化优良传统,创造先进灿烂中华文化。”等宣传标语,语句通顺符合题意即可。

12. 各形各色 悬灯结彩

13.家中也有灯:走马灯、宫灯、各形各色的纸灯,还有纱灯,里面有小铃,到时候就叮叮地响。

14.A

15. 悬灯结彩 燃放花炮 吃元宵 悬灯结彩 突出元宵节是个美好快乐的日子。

16. 团团圆圆 过年吃鱼,寓意年年有余。

【解析】

12.

本题考查对词语的理解能力。完成此类题目不难,可直接在文中找到对应的词语。

(1)根据文中句子“家中也有灯:走马灯、宫灯、各形各色的纸灯,还有纱灯,里面有小铃,到时候就叮叮地响。”可知,“不同形状,不同颜色。”指的是“各形各色”词语。

(2)根据文中句子“元宵节,处处悬灯结彩,整条大街像是办喜事”可知,“挂上灯笼,系上彩绸。形容节日喜气洋洋的景象。”指的是“悬灯结彩”词语。

13.

本题考查对选文内容的理解能力。通过阅读选文,文中最能说明家中“有声有光”的句子在第二段“家中也有灯:走马灯、宫灯、各形各色的纸灯,还有纱灯,里面有小铃,到时候就叮叮地响。”

14.

本题考查理解文章语句内容的能力。需要联系上下文,结合语境来理解句子。

文中“元宵(汤圆)上市,春节的又一个高潮到了”这句话是说,春节的除夕、大年初一是热闹的高潮,元宵节(即正月十五)是春节的再次高潮。“又”字说明春节的高潮再次出现,也是很喜庆的。故只有A项理解不正确。

15.

本题考查了对文章内容的理解与分析能力。通过阅读选文,文中第一段“元宵节,处处悬灯结彩,整条大街像是办喜事”写出了元宵节“悬灯结彩”的习俗;文中第二段“孩子们买各种花炮燃放,即使不跑到街上去淘气,在家中也照样能有声有光地玩耍。”与“大家还必须吃元宵啊。”写出了元宵节“燃放花炮”“吃元宵”的习俗。

其中,“悬灯结彩”的习俗写得最详细,突出元宵节是个美好快乐的日子。

16.

本题考查了对传统节日的寓意理解能力。学生注意在日常生活中积累中国传统节日的寓意,并熟记。

根据生活常识积累可知,在元宵节吃元宵寓意“团团圆圆”。类似的传统节日寓意还有过年吃鱼,寓意“年年有余”、中秋吃月饼,寓意“企盼团圆”、重阳节登高,寓意“步步等高”等,举出例子即可。

17.dào 结实 jí 单纯

18. 多 广 隆重、热闹

19.河上赛龙船、胜利者领赏

20. 穿新衣 用雄黄酒画王字 吃鱼吃肉

21.ABC

22. 动作 比赛场面的紧张,气氛的热烈或人们奋发向上、合力争先的民族精神

【解析】

17.

本题考查的知识点为字音及词语搭配。本题考查的知识点为词语解释。同学们在做此类题目时,要识记常见字词的字音及一些常见词语的组成形式及意思,还要注意要联系上下文。

倒锁门:在房屋里面反锁门。

结实:牢固,坚固;健壮。

即刻:立刻。

18.

本题考查的知识点为词语作用。同学们在做此类题目时,要注意积累词义及词语作用相关方面的知识。

莫不:没有一个不。

第一自然段中加点的三个“莫不”的作用是:从程度上渲染观看龙舟竞赛的人非常多,涉及面非常广,写出了全荼峒人过端午节的隆重、热闹,对端午节的重视。

19.

本题考查的知识点为从文中提取信息。同学们在做此类题目时,要仔细阅读原文,深刻理解原文内容,学会从文中提取信息。

通过分析可知,第一自然段主要描述了人们在端午节举行龙舟比赛的场景,以及赛后颁奖的场景。

20.

本题考查的知识点为从文中提取信息。同学们在做此类题目时,要仔细阅读原文,深刻理解原文内容,学会从文中提取信息。

通过分析可知,文中提到茶峒人的端午习俗有:穿新衣、用雄黄酒画王字、吃鱼吃肉、赛龙舟、赶鸭子等。

21.

本题考查的知识点为理解文章含义。同学们在做此类题目时,要仔细阅读原文,深刻理解原文内容,学会归纳总结。

通过分析可知,人们划龙船时,鼓声的作用是:为划桨水手调理下桨节拍,以便参赛人员更好地施力;帮助桨手保持划船节奏,保证龙舟走的是直线,维持比赛秩序;鼓舞士气。

22.

本题考查的知识点为描写手法。同学们在做此类题目时,要注意积累描写手法相关方面的知识。

动作描写是刻画人物的重要方法之一。人物的每一行动都是受其思想、性格制约的,因此,具体细致地描写某一人物在某一情况下所作出的反应──主要是动作反应,就势必显示出了这一人物的内心活动、处世态度、思想品质。成功的动作描写,可以交代人物的身份、地位,可以反映人物心理活动的进程,可以表现人物的性格特征,有时候还能推动情节的发展。

作者把龙船竞技这个风俗活动描写得具体、详细,让我们感受到比赛场面的紧张,气氛的热烈,场面的热闹,让读者感受到人们奋发向上、合力争先的民族精神。

23. 家乡的春节

月是故乡明,节是家乡亲。在家乡,春节是我们最欢乐的节日,腊月三十的守夜,正月的拜年等都像一个个美妙的音符,永远刻画在我的心里。

家乡的春节习俗并不复杂,除去那较为简单的仪式外,剩下的时间与空间里,皆是无尽的欢声与笑语。

十二点的钟声敲响,千家万户几乎同时打开大门,先迎一阵财神等吉神之后,再将鞭炮点燃,一时间,黑夜变白昼,万千鞭炮如同惊雷般震天撼地,数不尽的烟花在天空诞生,毁灭虽只有一瞬间,却宛如万千朵仙花,非常美丽,在天空中争奇斗艳。

除夕是最值得我们庆贺的,大家都会回到家里,与家人们团聚在一起,吃上一顿丰盛的年夜饭,说说离别时的奇闻乐事,津津有味地品尝美味佳肴,享受着团圆的乐趣。吃完年夜饭,我们可以到室外去观看四处美丽的烟花在夜空中缤纷绽放,聆听四处每一声喜庆的祝福。走在小镇的每一条大街小巷,你都会真切地感受到那激动人心的时刻。随着人们生活水平的不断改善和企业科技力量的提高,五花八门、千姿百态的烟花不断涌现,我们所看到的烟花越来越美、人们燃放的烟花也越来越多,特别是今年我感到变化很大。除了晚上八点钟的春节联欢晚会外,到了十二点左右,也就是午夜零点时刻,我们又能听到一阵一阵激烈的爆竹和鞭炮声,这是为什么呢?原来,这是为了迎接新一年的到来啊!

家乡的春节多姿多彩,最快乐的当然要属我们小朋友了。除了过年能有压岁钱外,最开心的是我们可以轻松自由地玩耍。尤其是春节里,男孩子们可尽情地点放鞭炮,每一次响亮的爆炸声,都预示着一次快乐的欢呼,哪怕是冒着耳朵也能感受到心跳的精彩!

【解析】

【详解】

本次考查了习作,即话题作文。首先要给文章拟定一个标题再进行写作。写好这类文章要注意:

【审题立意】审题,明确习作要求是写好作文的关键。本次习作为自命题作文,要求介绍家乡的春节风俗写一篇习作,题目要贴近家乡的春节风俗,要易写作。

【选材分析】每个地方都有不同的习俗,每个节日也有不同的习俗。回忆一下我们家乡的春节,主要有哪些风俗令人记忆深刻?或许是吃饺子、吃团圆饭,贴年画、放鞭炮……介绍出家乡的春节习俗即可。注意抓住重点,写出春节风俗特点,详略得当。

【构思指导】①文首以开篇点题的形式点明题旨,彰显自己的写作功底和思想深度。②文中则围绕自己家乡春节的习俗来展开正文,应采用以小见大的写法,写出直情实感。③文末则以议论或抒情升华主题,总结全文,并与文章开头形成前后呼应。使全文成为一个统一的整体。④在写法上,可以使用修辞等写法,深化文章的内容,吸引读者的阅读兴搬。注意文章要书写工整,语句通顺,字数符合要求。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、填空题

1.读句子,根据拼音写词语。

盼望着,盼望着,新年的脚步近了。家家户户忙着贴chūn lián( )、贴nián huà( ),处处zhāng dēng jié c i( ),好一派喜庆祥和的气氛。孩子们准备了各种玩意儿——fēng zheng( )、kōng zhú( )等。大人们忙着置办年货,生意再冷清的diàn pù( ),这几天都会变得生意红火……在噼里啪啦的biān pào( )声中,新年的钟声敲响了。

2.按照时间的先后顺序给下列词语排序。

小年 腊八 正月初一 元宵 除夕 正月初六

____________________________

3.填空。

(1)“迢迢牵牛星,______________。纤纤擢素手,_______________。 ”读《迢迢牵牛星》这首诗,我想到了____________的故事,这首诗表达了__________的情感。

(2)藏戏的开山鼻祖是__________。在藏戏里,国王的面具是红色的,红色代表威严。巫女的面具是___________,象征其两面三刀的性格。

(3)《腊八粥》一课以八儿的_________为线索,表现了八儿和家人_______的家庭氛围。

二、选择题

4.下列加点字读音全部正确的一项是( )

A.唾沫(tuò) 水浒(x ) 骡马(luó) 万象更新(gèng)

B.搅和(huo) 间断(jiàn) 分外(fèn) 张灯结彩(jié)

C.嘟囔(r ng) 铺户(pū) 掺和(chān) 正月十五(zhēng)

D.焖饭(mēn) 皎洁(ji o) 栖息(xī) 青面獠牙(liáo)

5.下列词语书写完全正确的一项是( )

A.通霄 鞭炮 浓稠 密饯

B.寺院 娴熟 曝竹 资态

C.杂绊儿 深褐 机杼 蜡月

D.五侯 糊涂 缰绳 对联

6.下列句子中加点的词语意思完全不相同的一项是( )

A.同学们各有兴趣爱好,王敏倾心于古典音乐,李刚钟情于体育运动,张文将书籍视为珍宝。

B.足球赛马上开始了,候场区人头攒动。开放时间一到,球迷们鱼贯而入。没过几分钟候场区的球迷寥寥无几。

C.一阵狂风吹来,江面上顷刻间掀起了巨浪,一瞬间,打雷闪电,十分吓人。不一会儿,倾盆大雨从天而降。

D.全校运动会上,大山在短跑比赛中勇夺第一,志杰在跳高比赛中喜获金牌,思雨在跳远比赛中摘得桂冠。

7.下列句子中描述不正确的一项是( )

A.“腊七腊八,冻死寒鸦”,这句谚语的意思是到了腊七腊八,就是一年里最冷的候,能把耐寒的寒鸦儿冻死。

B.寒食节的习俗禁烟火,吃冷食。

C.藏戏是藏族的传统剧种,它是藏文化的“活化石”。

D.《腊八粥》一文主要写了等粥和喝粥两件事情,其中“等粥”部分写得简略,“喝粥”部分写得详细。

8.下列句子中加点的成语使用正确的一项是( )

A.他花了10分钟的时间才完成试卷的第一题,真是小题大做。

B.这计划虽好,但一下子难以实现,只能是明日黄花。

C.生命需要奋斗,奋斗与不奋斗,造就的结果截然不同。

D.辩论会上,选手们唇枪舌剑,巧舌如簧,精彩激烈的场面赢得了现场观众的阵阵掌声。

9.下列句子中没有语病的一项是( )

A.《腊八粥》的作者是沈从文写的。

B.腊八粥里的食材有各种米,各种豆,与各种干果熬成的。

C.在野马脱缰般的激流中,许多涉水过江的百姓,被咆哮的江水吞噬。

D.不管天气十分炎热,大家还是坚持锻炼身体。

10.下列诗句中不是表现中国传统习俗的一项是( )

A.日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。

B.今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

C.如今直上银河去,同到牵牛织女家。

D.去年元夜时,花市灯如昼。

三、语言表达

11.生活中的语文。

随着东西方文化交流的日益频繁,圣诞节、情人节等洋节在中国大地兴起,而端午等中国传统节日逐渐淡化。为了亲近中国传统节日,弘扬中国传统文化,学校准备举办次以“我们的节日”为主题的活动。请你为本次活动设计一条宣传标语。

_____________________________________

四、现代文阅读

阅读理解。

北京的春节

元宵(汤圆)上市,春节的又一个高潮到了。除夕是热闹的,可是没有月光;元宵节呢,恰好是明月当空。大年初一是体面的,家家门前贴着鲜红的春联,人们穿着新衣裳,可是它还不够美;元宵节,处处悬灯结彩,整条大街像是办喜事,火炽而美丽。有名的老铺都要挂出几百盏灯来:有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯;有的通通彩绘《红楼梦》或《水浒传》故事,有的图案各式各样。这在当年,也就是一种广告灯一悬起,任何人都可以进到铺中参观。晚间灯中都点上蜡烛,观者就更多……

孩子们买各种花炮燃放,即使不跑到街上去淘气,在家中也照样能有声有光地玩耍。家中也有灯:走马灯、宫灯、各形各色的纸灯,还有纱灯,里面有小铃,到时候就叮叮地响。大家还必须吃元宵啊。这的确是美好快乐的日子。

12.根据意思从文中选择合适的词语,填在后面的括号里。

(1)不同形状,不同颜色。( )

(2)挂上灯笼,系上彩绸。形容节日喜气洋洋的景象。( )

13.“在家中也照样能有声有光地玩耍”,请用“ ”画出最能体现“有声有光”的句子。

14.下列对“元宵(汤圆)上市,春节的又个高潮到了”这句话的理解不正确的一项是( )

A.春节期间只有元宵节这一天是最热闹的。

B.元宵节处处张灯结彩,十分喜庆。

C.元宵节是继除夕、正月初一之后的又个高潮。

15.选段中介绍到元宵节的习俗是_______、_______、_______,其中__________这个习俗写得详细,这样写的好处是:___________________

16.元宵节这一天必须要吃元宵,这寓意_________________。

你还知道哪些寓意吉祥的习俗?

_________________________________

阅读理解。

端午日

沈从文

①端午日,当地妇女、小孩子,莫不穿了新衣,额角上用雄黄蘸酒画了个王字。任何人家到了这天必可以吃鱼吃肉。大约上午11点钟左右,全茶峒人就吃了午饭。把饭吃过后,在城里住家的,莫不倒(dào dǎo)锁了门,全家出城到河边看划船。河街有熟人的,可到河街吊脚楼门口边看,不然就站在税关门口与各个码头上看。河中龙船以长潭某处作起点,税关前作终作比赛竞争。因为这一天军官、税官以及当地有身份的人,莫不在税关前看热闹。划船的事各人在数天从商就平有了准备,分组分帮,各自选出了若干身体(结实 健康)、手脚伶俐的小伙子在潭中练习进退。船只的形式,与平常木船大不相同,形体一律又长又狭,两头高高翘起,船身绘着朱红颜色长线,平常时节多搁在河边干燥洞穴里。要用它时,拖下水去。每只船可坐十二个到十八个桨手,一个带头的,一个鼓手,一个锣手。桨手每人持一支短桨,随了鼓声缓促为节拍,把船向前划去。带头的坐在般头上,头上缠裹着红布包头,手上拿两支小令旗,左右挥动,指挥船只的进退。擂鼓打锣的多坐在船只的中部,船一划动便即(jí jì)刻嘭嘭铛铛把锣鼓很(纯粹 单纯)地敲打起来,为划桨水手调理下桨节拍。一船快慢既不得不靠鼓声,故每当两船竞赛到剧烈时,鼓声如雷鸣,加上两岸人呐喊助威,便使人想起梁红玉老鹈河时水战擂鼓的种种情形。凡是把船划到前面点的,必可在税关前领赏,一匹红布,一块小银牌,不拘缠挂到船上某一个人头上去,都显出这一船合作努力的光荣。好事的军人,当每次某一只船胜利时,必在水边放些表示胜利庆祝的500响鞭炮。

②赛船过后,城中的戍军长官,为了与民同乐,增加这个节日的愉快起见,便派士兵把三十只绿头长颈大雄鸭,颈脖上缚了红布条子,放入河中,尽善于泅水的军民人等,自由下水追赶鸭子。不拘谁把鸭子捉到,谁就成为这鸭子的主人。于是长潭换了新的花样,水面各处是鸭子,同时各处有追赶鸭子的人。

③船与船的竞赛,人与鸭子的竞赛,直到天晚方能完事。

17.从括号里选出恰当的读音和词语,用“√”标出。

18.第一自然段中加点的三个“莫不”的作用是:从程度上渲染观看龙舟竞赛的人之___________,涉及面之____________,写出了全荼峒人过端午节的_______________。

19.第一自然段主要描述了哪几个场面?

_____________________________

20.文中提到茶峒人的端午习俗是:_________、_________、________。(列举其中三个)

21.结合短文内容和生活经验,我们知道划龙船时,鼓声的作用很大。下列说法正确的是( )(多选题)

A.为划桨水手调理下桨节拍。

B.帮助桨手保持划船节奏,保证龙舟两边用力均匀,方向走的是直线。

C.鼓舞士气。鼓声加快,表明已经到达最后冲刺阶段,整体划桨频率就要加快。

22.文中画“ ”的句子主要通过人物的_________描写,把龙船竞技这个风俗活动描写得具体、详细,让我们感受到____________________。

五、书面表达

23.习作。

同学们,我们刚刚过完寒假,寒假里最开心的应该是过春节了。回忆一下我们家乡的春节有哪些风俗,你能介绍你家乡的春节风俗吗?要求:重点突出,详略安排得当。题目自拟,字数不少于500字,书写要有一定的速度。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1. 春联 年画 张灯结彩 风筝 空竹 店铺 鞭炮

【解析】

【详解】

本题主要考查对词语的拼写能力。解答本题,首先读一读拼音,知道要写什么词语,然后写出正确的词语,写完后读一读,看看是否正确。注意掌握生字的结构和易错点。书写时要注意容易写错。书写时要注意这些字“春”“筝”“鞭”的笔画、结构。要做到规范、正确和美观。

2.腊八——小年——除夕——正月初一——正月初六——元宵

【解析】

【详解】

本题考查的是对节日时间顺序的判断和理解,注意平时对相关的节日的积累。

小年:一般是指农历腊月二十三。

腊八:每年农历十二月八日,又称为“法宝节”“佛成道节”“成道会”等。

正月初一:是农历正月的头一天;又因为它是第一个朔日,所以又称“元朔”。

元宵:又称上元节、小正月、元夕或灯节,为每年农历正月十五日,是中国春节年俗中最后一个重要节令。

除夕:是指每年农历十二月的最后一天的晚上,它与新年(正月初一)首尾相连。

正月初六:又称马日,在这一天要送穷,是中国民间一种很有特色的岁时风俗。是指农历的正月初六。

3. 皎皎河汉女 札札弄机杼 牛郎织女 离别相思 唐东杰布 半黑半白 心情变化 其乐融融、温馨和睦

【解析】

【详解】

本题考查了古诗的识记与对课文内容的理解能力。解答本题,需要回顾学过的内容,然后结合前后句(或题目提供的信息)进行补充填空即可。在平时的学习中,我们一定要熟练掌握古诗与课文的重要内容,这样在答题时我们才能更准确地写出正确答案。

(1)“迢迢牵牛星,皎皎河汉女。纤纤擢素手,札札弄机杼。”出自两汉佚名的《迢迢牵牛星》,全诗是:迢迢牵牛星,皎皎河汉女。纤纤擢素手,札札弄机杼。终日不成章,泣涕零如雨。河汉清且浅,相去复几许。盈盈一水间,脉脉不得语。

这首诗借民间故事《牛郎织女》中牛郎、织女被银河相隔而不得相见的故事情节,表达了因爱情遭受挫折而痛苦忧伤的情感。故读《迢迢牵牛星》这首诗,会想到了牛郎织女的故事,表达了离别相思的情感。

(2)根据学过的课文《藏戏》可知,唐东杰布是藏戏的开山鼻祖。在藏戏中,身份相同的人所戴的面具,其颜色和形状基本相同,其中,国王的面具是红色的,红色代表威严。巫女的面具半黑半白,代表其两面三刀。

(3)根据学过的课文《腊八粥》可知,整篇课文围绕着“八儿”等着吃妈妈熬的腊八粥的心情变化,展现了一幅淳朴、和睦、温馨的家庭氛围。

4.B

【解析】

【详解】

本题考查了选择正确的读音能力。注意平翘舌的运用、声调的掌握情况等,还要注意声调、韵母的区别,平时要多读,多练。

A.水浒:读“hǔ”。

万象更新:读“gēng”。

B.正确。

C.嘟囔:读“nang”。

铺户:读“pù”。

D.焖饭:读“mèn”。

栖息:读“qī”。

5.D

【解析】

【详解】

本题考查字形的辨析。

A项“通霄”应改为:通宵;“密饯”应改为:蜜饯。

B项“曝竹”应改为:爆竹;“资态”应改为:姿态。

C项“杂绊儿”应改为:杂拌儿;“蜡月”应改为:腊月。

6.B

【解析】

【详解】

本题考查了对词语的正确理解与辨析能力。解答此类题,需要在理解词语的意思基础上再辨析词语含义是否相同,注意平时的积累。

A.倾心:向往;仰慕(某人);竭尽诚心。

钟情:感情专注;特指爱情专注。

视为珍宝:至宝:极珍贵的宝物。极其珍视,看成是最珍贵的宝物。

本项中,“倾心”与“钟情”意思相似。故不选本项。

B.人头攒动:意思是指人很多,且频繁的在移动。

寥寥无几:意思是形容稀少,没有几个。

本项中,加点的词语意思完全不相同,故选:B。

C.顷刻:指片刻,表示行动或事情在极短的时间内完成。

不一会儿:口头语,没有多久的时间。

本项中,加点的词语都指没多久时间。故不选本项。

D.勇夺第一:勇敢努力地争取到第一名的意思。

喜获金牌:得到第一名的意思。

摘得桂冠:指取得第一(冠军)的意思。

本项中,加点的词语都有夺到了第一名的意思,故不选本项。

7.D

【解析】

【详解】

本题考查了谚语、传统节日、文学常识与课文的理解能力,完成此类题目注意要根据知识积累作答,不要把知识点写错、写混。

A 根据积累可知这条谚语是老北京的谚语,老北京的过春节是从腊七腊八算到正月十九,意思是说到了腊七腊八,就是一年里最冷的时候,能把耐寒的寒鸦儿冻死。只要在这天早晨喝了腊八粥,就会一冬天不冻手脚。故本题正确。

B 结合平日积累的文学常识可知,寒食节是中国传统节日,在清明节前一二日。是日初为节时,禁烟火,只吃冷食。并在后世的发展中逐渐增加了祭扫、踏青、秋千、蹴鞠、牵勾、斗鸡等风俗,寒食节前后绵延两千余年,曾被称为中国民间第一大祭日。寒食节是汉族传统节日中唯一以饮食习俗来命名的节日。故本题正确。

C 结合平日积累的文学常识可知,藏戏,是藏族地区普遍流行、在祖国百花艺苑中一个独具特色的剧种,被称为藏文化的活化石。故本题正确。

D 根据学过的课文《腊八粥》可知,整篇课文围绕着“八儿”等着吃妈妈熬的腊八粥的心情,展现了一幅淳朴的、和睦、温馨的图暴。通过阅读可知,《腊八粥》主要写了等粥、喝粥两件事情,其中等粥写得最详细。故本题不正确,选D。

8.C

【解析】

【详解】

本题考查的是成语的正确使用,要从成语的意思、感彩、修饰对象、使用范围等角度考虑,同时结合语境从词语与语境的语意关系、搭配关系等方面筛选。做好本题学生要在学习过程中认真阅读,多积累课文中以及课外的成语和意思,学会恰当的B使用。

A 小题大做:意思是指拿小题目作大文章,比喻不恰当地把小事当作大事来处理,有故意夸张的意思。在本题中不符合用在做试卷语境,故错误。

B 明日黄花:原指重阳节过后逐渐萎谢的菊花。后多比喻过时的事物或消息。在本题中不符合用在做计划语境,故错误。

C 截然不同:意思是事物之间,界限分明,全然不一样。符合本题语境,正确,故选:C。

D 巧舌如簧:舌头灵巧,像簧片一样能发出动听的乐音。形容花言巧语,能说会道。在本题中不符合用在辩论语境,故错误。

9.C

【解析】

【详解】

本题考查学生病句修改能力。修改病句,要找出病因。首先从语法入手,找出句子的主干,看成分是否残缺,搭配是否得当,语序是否合理,意思有无重复;其次,语言表达合不合事理;最后再从语言习惯、感彩等方面仔细推敲,逐一分析。

A.本句“作者是”与“写的”语义重复,应去掉“写的”或“的作者”,即“《腊八粥》的作者是沈从文”或“《腊八粥》的作者是沈从文”。

B.本句“食材”与“各种米,各种豆,与各种干果熬成的”搭配不当,应把“熬成的”去掉即可。即:腊八粥里的食材有各种米,各种豆,与各种干果。

C.本句正确。

D.本句“天气十分炎热”与“大家坚持锻炼身体”之间是转折关系,句中关联词用词不当,可以用“尽管……还是……”相连,即把“不管”改为“尽管”即可。即:尽管天气十分炎热,大家还是坚持锻炼身体。

10.C

【解析】

【详解】

本题考查了国学常识,即中国传统习俗的识记与理解能力,答题的关健是熟知国学常识根据自己的积累作答。

A.“日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。”出自唐代韩翃的《寒食日即事》,翻译:夜色降临,宫里忙着传蜡烛,袅袅炊烟散入王侯贵戚的家里。诗句表现出了传统习俗,描写的是寒食节的习俗。

B.“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。”出自唐代王建的《十五夜望月寄杜郎中》,翻译:今夜明月当空,不知那茫茫的秋思落在谁家?诗句表现出了传统习俗,描写的是中秋节的习俗。

C.“如今直上银河去,同到牵牛织女家。”出自唐代诗人刘禹锡《浪淘沙》,翻译:既然你从天边而来,如今好像要直飞上高空的银河,请你带上我扶摇直上,汇集到银河中去,一同到牛郎和织女的家里做客吧。诗句没有表现出传统习俗,这是作者用浪漫的拟人的写实手法“直上银河”“同访牛女”,寄托了诗人心底对宁静的田园牧歌生活的憧憬,同时也体现了诗人不畏艰险的豪迈气概。故选:C。

D.“去年元夜时,花市灯如昼。”出自宋代欧阳修的《生查子·元夕》,翻译:去年元宵节的时候,花市被灯光照的如同白昼。诗句表现出了传统习俗,描写的是元宵节的习俗。

11.弘扬传统节日文化,缔造华夏智慧。

【解析】

【详解】

本题考查了语言表达能力,即宣传标语。宣传标语要达到宣传鼓动目的,标语口号用通俗的话语诠释重要的观念,传递最新的信息,句式整齐,修辞鲜明,灵活使用明喻、暗喻、比拟、对偶、排比、反复等,内容一定要积极健康。

本题中注意弄清题干要求,围绕西方洋节在中国大地兴起,中国传统节日逐渐淡化问题,以“我们的节日”为主题,设计一条宣传标语即可。注意要以“弘扬中国传统文化”为重点,如可设计“过传统节日,兴中华美德。”、“弘扬传统美德,继承传统文化。”、“发扬中华文化优良传统,创造先进灿烂中华文化。”等宣传标语,语句通顺符合题意即可。

12. 各形各色 悬灯结彩

13.家中也有灯:走马灯、宫灯、各形各色的纸灯,还有纱灯,里面有小铃,到时候就叮叮地响。

14.A

15. 悬灯结彩 燃放花炮 吃元宵 悬灯结彩 突出元宵节是个美好快乐的日子。

16. 团团圆圆 过年吃鱼,寓意年年有余。

【解析】

12.

本题考查对词语的理解能力。完成此类题目不难,可直接在文中找到对应的词语。

(1)根据文中句子“家中也有灯:走马灯、宫灯、各形各色的纸灯,还有纱灯,里面有小铃,到时候就叮叮地响。”可知,“不同形状,不同颜色。”指的是“各形各色”词语。

(2)根据文中句子“元宵节,处处悬灯结彩,整条大街像是办喜事”可知,“挂上灯笼,系上彩绸。形容节日喜气洋洋的景象。”指的是“悬灯结彩”词语。

13.

本题考查对选文内容的理解能力。通过阅读选文,文中最能说明家中“有声有光”的句子在第二段“家中也有灯:走马灯、宫灯、各形各色的纸灯,还有纱灯,里面有小铃,到时候就叮叮地响。”

14.

本题考查理解文章语句内容的能力。需要联系上下文,结合语境来理解句子。

文中“元宵(汤圆)上市,春节的又一个高潮到了”这句话是说,春节的除夕、大年初一是热闹的高潮,元宵节(即正月十五)是春节的再次高潮。“又”字说明春节的高潮再次出现,也是很喜庆的。故只有A项理解不正确。

15.

本题考查了对文章内容的理解与分析能力。通过阅读选文,文中第一段“元宵节,处处悬灯结彩,整条大街像是办喜事”写出了元宵节“悬灯结彩”的习俗;文中第二段“孩子们买各种花炮燃放,即使不跑到街上去淘气,在家中也照样能有声有光地玩耍。”与“大家还必须吃元宵啊。”写出了元宵节“燃放花炮”“吃元宵”的习俗。

其中,“悬灯结彩”的习俗写得最详细,突出元宵节是个美好快乐的日子。

16.

本题考查了对传统节日的寓意理解能力。学生注意在日常生活中积累中国传统节日的寓意,并熟记。

根据生活常识积累可知,在元宵节吃元宵寓意“团团圆圆”。类似的传统节日寓意还有过年吃鱼,寓意“年年有余”、中秋吃月饼,寓意“企盼团圆”、重阳节登高,寓意“步步等高”等,举出例子即可。

17.dào 结实 jí 单纯

18. 多 广 隆重、热闹

19.河上赛龙船、胜利者领赏

20. 穿新衣 用雄黄酒画王字 吃鱼吃肉

21.ABC

22. 动作 比赛场面的紧张,气氛的热烈或人们奋发向上、合力争先的民族精神

【解析】

17.

本题考查的知识点为字音及词语搭配。本题考查的知识点为词语解释。同学们在做此类题目时,要识记常见字词的字音及一些常见词语的组成形式及意思,还要注意要联系上下文。

倒锁门:在房屋里面反锁门。

结实:牢固,坚固;健壮。

即刻:立刻。

18.

本题考查的知识点为词语作用。同学们在做此类题目时,要注意积累词义及词语作用相关方面的知识。

莫不:没有一个不。

第一自然段中加点的三个“莫不”的作用是:从程度上渲染观看龙舟竞赛的人非常多,涉及面非常广,写出了全荼峒人过端午节的隆重、热闹,对端午节的重视。

19.

本题考查的知识点为从文中提取信息。同学们在做此类题目时,要仔细阅读原文,深刻理解原文内容,学会从文中提取信息。

通过分析可知,第一自然段主要描述了人们在端午节举行龙舟比赛的场景,以及赛后颁奖的场景。

20.

本题考查的知识点为从文中提取信息。同学们在做此类题目时,要仔细阅读原文,深刻理解原文内容,学会从文中提取信息。

通过分析可知,文中提到茶峒人的端午习俗有:穿新衣、用雄黄酒画王字、吃鱼吃肉、赛龙舟、赶鸭子等。

21.

本题考查的知识点为理解文章含义。同学们在做此类题目时,要仔细阅读原文,深刻理解原文内容,学会归纳总结。

通过分析可知,人们划龙船时,鼓声的作用是:为划桨水手调理下桨节拍,以便参赛人员更好地施力;帮助桨手保持划船节奏,保证龙舟走的是直线,维持比赛秩序;鼓舞士气。

22.

本题考查的知识点为描写手法。同学们在做此类题目时,要注意积累描写手法相关方面的知识。

动作描写是刻画人物的重要方法之一。人物的每一行动都是受其思想、性格制约的,因此,具体细致地描写某一人物在某一情况下所作出的反应──主要是动作反应,就势必显示出了这一人物的内心活动、处世态度、思想品质。成功的动作描写,可以交代人物的身份、地位,可以反映人物心理活动的进程,可以表现人物的性格特征,有时候还能推动情节的发展。

作者把龙船竞技这个风俗活动描写得具体、详细,让我们感受到比赛场面的紧张,气氛的热烈,场面的热闹,让读者感受到人们奋发向上、合力争先的民族精神。

23. 家乡的春节

月是故乡明,节是家乡亲。在家乡,春节是我们最欢乐的节日,腊月三十的守夜,正月的拜年等都像一个个美妙的音符,永远刻画在我的心里。

家乡的春节习俗并不复杂,除去那较为简单的仪式外,剩下的时间与空间里,皆是无尽的欢声与笑语。

十二点的钟声敲响,千家万户几乎同时打开大门,先迎一阵财神等吉神之后,再将鞭炮点燃,一时间,黑夜变白昼,万千鞭炮如同惊雷般震天撼地,数不尽的烟花在天空诞生,毁灭虽只有一瞬间,却宛如万千朵仙花,非常美丽,在天空中争奇斗艳。

除夕是最值得我们庆贺的,大家都会回到家里,与家人们团聚在一起,吃上一顿丰盛的年夜饭,说说离别时的奇闻乐事,津津有味地品尝美味佳肴,享受着团圆的乐趣。吃完年夜饭,我们可以到室外去观看四处美丽的烟花在夜空中缤纷绽放,聆听四处每一声喜庆的祝福。走在小镇的每一条大街小巷,你都会真切地感受到那激动人心的时刻。随着人们生活水平的不断改善和企业科技力量的提高,五花八门、千姿百态的烟花不断涌现,我们所看到的烟花越来越美、人们燃放的烟花也越来越多,特别是今年我感到变化很大。除了晚上八点钟的春节联欢晚会外,到了十二点左右,也就是午夜零点时刻,我们又能听到一阵一阵激烈的爆竹和鞭炮声,这是为什么呢?原来,这是为了迎接新一年的到来啊!

家乡的春节多姿多彩,最快乐的当然要属我们小朋友了。除了过年能有压岁钱外,最开心的是我们可以轻松自由地玩耍。尤其是春节里,男孩子们可尽情地点放鞭炮,每一次响亮的爆炸声,都预示着一次快乐的欢呼,哪怕是冒着耳朵也能感受到心跳的精彩!

【解析】

【详解】

本次考查了习作,即话题作文。首先要给文章拟定一个标题再进行写作。写好这类文章要注意:

【审题立意】审题,明确习作要求是写好作文的关键。本次习作为自命题作文,要求介绍家乡的春节风俗写一篇习作,题目要贴近家乡的春节风俗,要易写作。

【选材分析】每个地方都有不同的习俗,每个节日也有不同的习俗。回忆一下我们家乡的春节,主要有哪些风俗令人记忆深刻?或许是吃饺子、吃团圆饭,贴年画、放鞭炮……介绍出家乡的春节习俗即可。注意抓住重点,写出春节风俗特点,详略得当。

【构思指导】①文首以开篇点题的形式点明题旨,彰显自己的写作功底和思想深度。②文中则围绕自己家乡春节的习俗来展开正文,应采用以小见大的写法,写出直情实感。③文末则以议论或抒情升华主题,总结全文,并与文章开头形成前后呼应。使全文成为一个统一的整体。④在写法上,可以使用修辞等写法,深化文章的内容,吸引读者的阅读兴搬。注意文章要书写工整,语句通顺,字数符合要求。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐