第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展 单元测试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展 单元测试卷(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 116.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-07 10:24:43 | ||

图片预览

文档简介

人教部编版七年级下册《第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展》单元测试卷

一、选择题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.(2分)大明王朝的开国皇帝在他三十一年的皇帝生涯中,从未忘记早年的艰辛。他屡屡在诏书中自称“农夫”:“朕本农夫,深知民间疾苦。”这位皇帝是( )

A.朱元璋 B.朱棣 C.朱允炆 D.康熙帝

2.(2分)生活在明朝的张武智准备参加科举考试,以求取功名,他一定要读的书是( )

A.唐诗 B.《资治通鉴》

C.《史记》 D.“四书”“五经”

3.(2分)郑和,原名马三宝,云南人,中国历史上最杰出的航海家。他的船队最远到达的地方是( )

A.印度尼西亚 B.印度及孟加拉

C.沙特阿拉伯 D.非洲东海岸和红海沿岸

4.(2分)“郑和船队每到一地,都以中国的丝绸和瓷器等物品馈赠当地的国王、换取当地的特产。”据材料可知郑和下西洋( )

A.增加国家财政收入 B.促进中外友好和交流

C.解除东南沿海倭患 D.巩固对各地的统治

5.(2分)根据如图提示判断出的医学著作是( )

A.《黄帝内经》 B.《本草纲目》 C.《天工开物》 D.《农政全书》

6.(2分)明长城蜿蜒六千余公里,气势宏伟,明朝修建长城东起鸭绿江,西至( )

A.嘉峪关 B.山海关 C.潼关 D.雨谷关

7.(2分)“它是联结统一多民族国家的纽带,位居于游牧地区与农耕定居地区连接处,在客观上起到经济、文化的会聚作用,而且其防御效应促进了汉族与北方各族在中原文明基础上的凝聚融合。”上述材料描述的是( )

A.大运河 B.长城 C.紫禁城 D.大相国寺

8.(2分)我国明朝时营建的当时世界上最宏大、最辉煌的皇家建筑群是( )

A.赵州桥 B.兵马俑 C.紫禁城 D.长城

9.(2分)明代的一部农业科学巨著全面总结了我国古代农业生产的先进经验、技术革新和作者关于农学的创新研究成果。这部巨著是( )

A.《农政全书》 B.《本草纲目》 C.《天工开物》 D.《四库全书》

10.(2分)明朝时,我国传统科技成果显著,小刚同学学习了《本草纲目》、《天工开物》、《农政全书》等内容后,概括出的主要特点是( )

A.注重科技研究与创新 B.总结传统科技成果

C.处于世界先进水平 D.宣传西方先进科技

11.(2分)1644年攻入北京推翻明朝的是( )

A.黄巢 B.吴三桂 C.李自成 D.朱温

12.(2分)明朝末年,陕北连年旱荒,农民纷起暴动。闯王李自成在崇祯二年(1629年)率领农民起义并且提出“均田免赋”口号,获得广大人民的欢迎。该口号的提出主要针对( )

A.土地兼并,赋税沉重 B.宦官专权,藩镇割据

C.连年早荒,农民暴动 D.政治腐败,贪污成风

13.(2分)1635年,皇太极将女真族改名为( )

A.鞑靼 B.畏兀儿 C.满族 D.藏族

14.(2分)西藏自古以来就是中国领土不可分割的一部分。下列历史事件中,与清朝加强对西藏地区管辖有关的是( )

A.设置宣政院

B.渥巴锡率土尔扈特部东归

C.设置伊犁将军

D.设置驻藏大臣

15.(2分)大臣施琅劝告康熙帝说,没有台湾,东南沿海不得安宁,台湾虽然边远,却是沿海要害之所在。于是,康熙帝决定在台湾设置管理机构。这一机构是( )

A.台湾县 B.台湾府 C.台湾道 D.台湾省

16.(2分)班级某小组正在开讨论会,是关于“平定噶尔丹叛乱”“中央册封达赖、班禅”“金瓶掣签制度”“土尔扈特部回归”等内容,你认为主题应为( )

A.中国人民抗击外来侵略

B.清朝中央政府加强对地方管理的强硬措施

C.清朝对统一多民族国家发展的贡献

D.中西交通与文化交流

17.(2分)新疆自古以来是我国神圣领土,清乾隆时管辖新疆的机构是( )

A.宣政院 B.伊犁将军

C.驻疆大臣 D.乌里雅苏台将军

18.(2分)乾隆年间的苏州,拥有“十万烟火”,财富“甲天下”,有的地段“地值寸金”。从中我们不能得到的信息是( )

A.苏州人口众多 B.苏州商业繁荣

C.苏州节日众多 D.苏州地价上涨

19.(2分)清朝前期,湖北的汉口镇已是一个“人烟数十里,贾户数千家”的都会。“贾户数千家”反映出汉口镇( )

A.农业的发展 B.手工业的进步

C.商业的繁荣 D.文化的兴盛

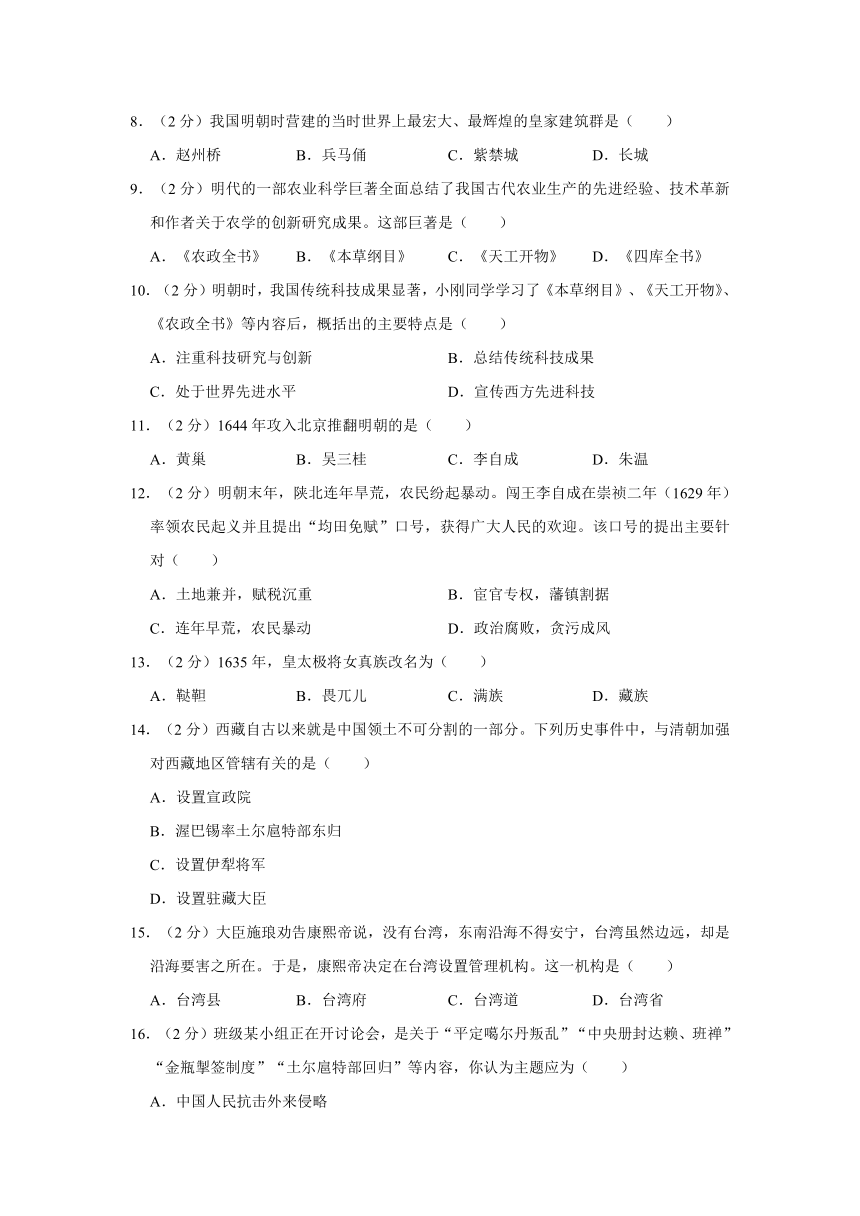

20.(2分)如表为清朝耕地面积的统计数据,对其变化原因的解读不正确的是( )

年代 耕地面积(顷)

顺治十八年(1661年) 5493576

康熙二十四年(1685年) 6078430

雍正二年(1724年) 6837914

乾隆三十一年(1766年) 7414495

A.统治者重视农业 B.推行垦荒政策

C.城镇经济的发展 D.人民的辛苦劳动

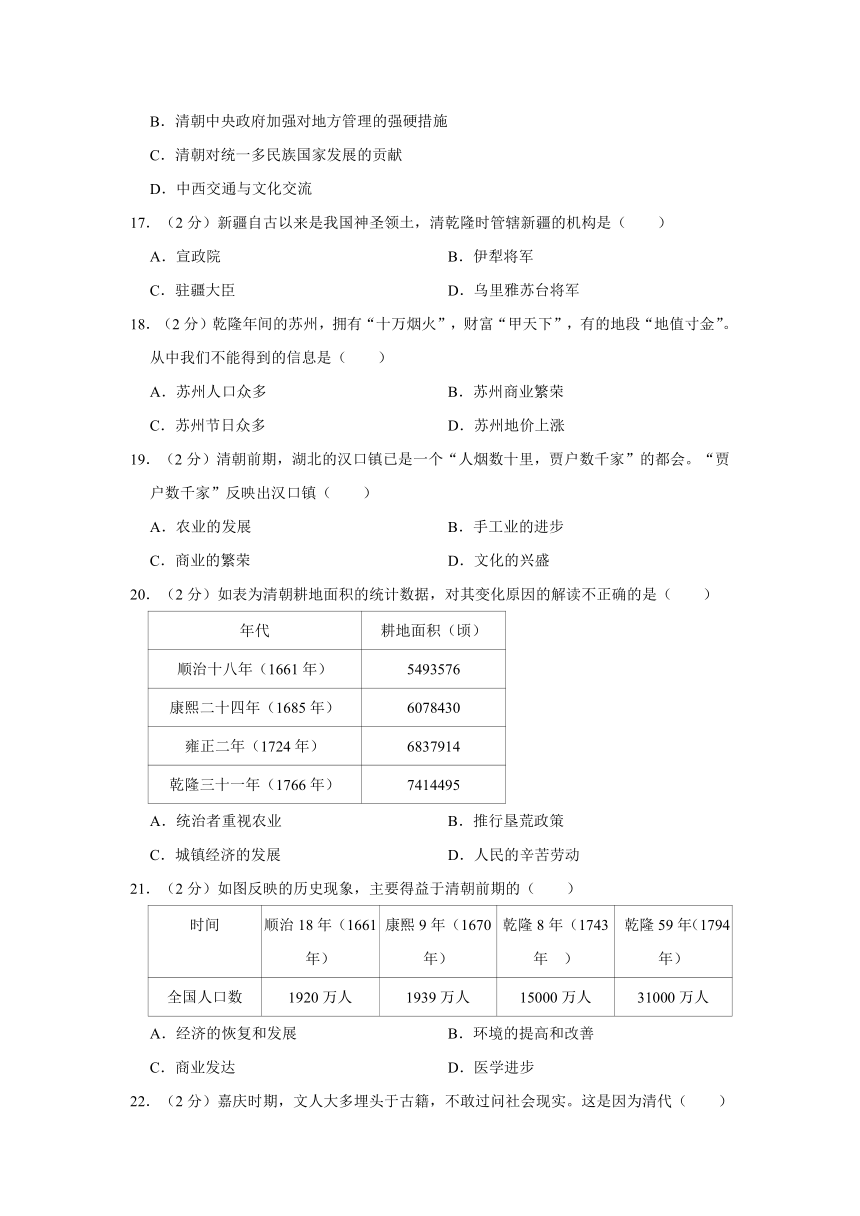

21.(2分)如图反映的历史现象,主要得益于清朝前期的( )

时间 顺治18年(1661年) 康熙9年(1670年) 乾隆8年(1743年 ) 乾隆59年(1794年)

全国人口数 1920万人 1939万人 15000万人 31000万人

A.经济的恢复和发展 B.环境的提高和改善

C.商业发达 D.医学进步

22.(2分)嘉庆时期,文人大多埋头于古籍,不敢过问社会现实。这是因为清代( )

A.八股取士盛行 B.加强思想专制

C.奖励研究古籍 D.提高儒家地位

23.(2分)“军机处……其制无公署,大小无专官……其大臣惟尚书、侍郎被宠眷尤异者,始得人,然必重以宰辅。”这段材料表明军机处( )

A.成员由皇帝的亲信组成

B.侵夺了议政王大臣会议的权力

C.军机大臣掌握实权

D.使君主专制达到顶峰

24.(2分)乾隆皇帝通知江浙海关把关税税率提高一倍,企图通过关税手段让洋商无利可图,使他们不再来宁波贸易。但英国东印度公司仍不断派商船前往宁波贸易,于是清廷在1757年关闭了其他港口,只开放广州一处作为对外通商口岸。这反映了清朝( )

A.经济发达远超英国 B.完全禁止对外贸易

C.实行闭关锁国政策 D.提高税率缓解财政困难

25.(2分)乾隆时期,闽浙总督杨庭璋在奏折中写道:“近来闽粤贸易,看船甚觉减少,即内地贩洋商船亦多停驾不开者。在外番因能置买丝斤,运来之货日少,而内地所需洋货,价值亦日见增昂…中外均无裨益。”他的奏折最能说明( )

A.清朝的官僚体制日益腐败

B.文字狱阻碍了社会的发展

C.闭关锁国政策危害颇多

D.西方殖民势力已经侵入沿海地区

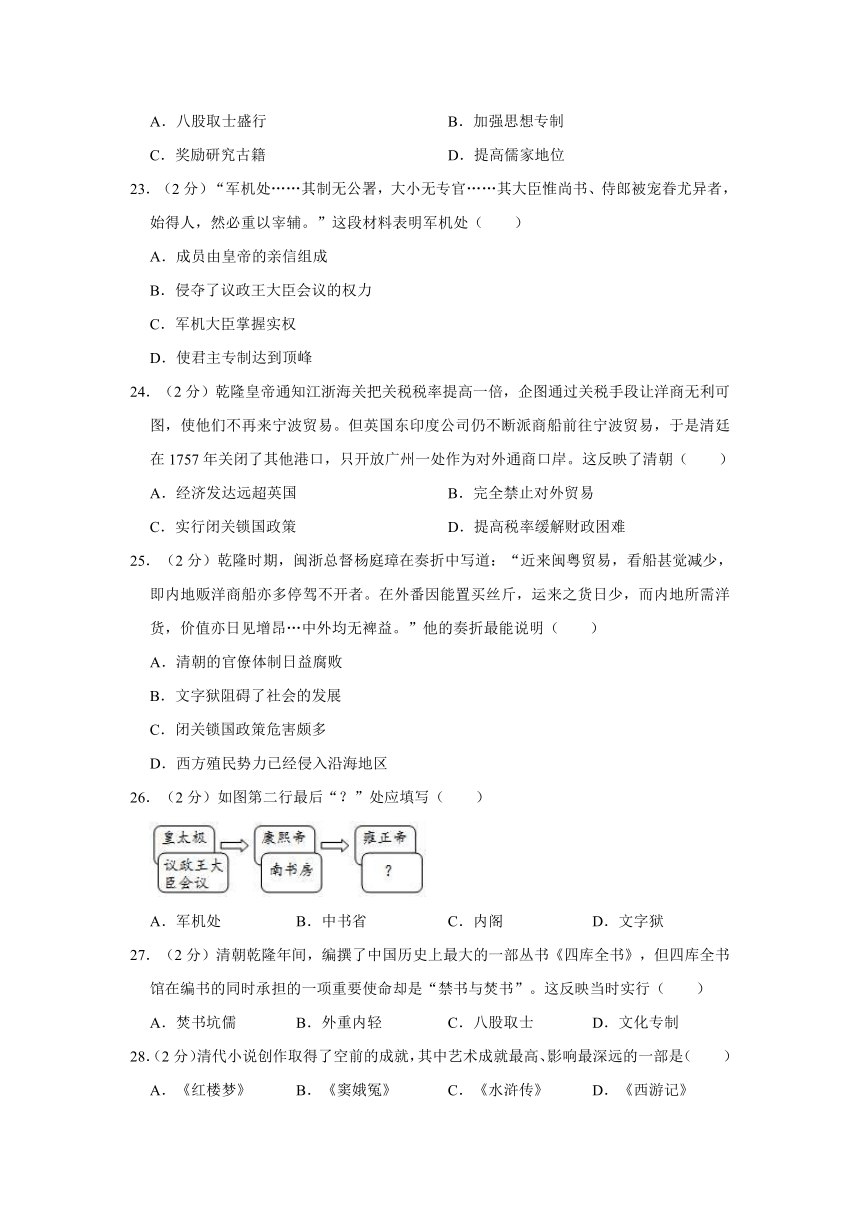

26.(2分)如图第二行最后“?”处应填写( )

A.军机处 B.中书省 C.内阁 D.文字狱

27.(2分)清朝乾隆年间,编撰了中国历史上最大的一部丛书《四库全书》,但四库全书馆在编书的同时承担的一项重要使命却是“禁书与焚书”。这反映当时实行( )

A.焚书坑儒 B.外重内轻 C.八股取士 D.文化专制

28.(2分)清代小说创作取得了空前的成就,其中艺术成就最高、影响最深远的一部是( )

A.《红楼梦》 B.《窦娥冤》 C.《水浒传》 D.《西游记》

29.(2分)学史要学会制作卡片,积累资料。以下是某同学学习清朝前期的文学艺术后制作的一张卡片,根据卡片内容,判断该剧种是( )

A.昆剧 B.越剧 C.京剧 D.豫剧

30.(2分)清朝统治中期开始面临着严重的社会危机。下列哪项不属于这一个时期的社会现象( )

A.军备废弛 B.吏治腐败

C.民族政权并立 D.农民起义不断

二、非选择题共4题,其中第31题6分,第32题12分,第33题12分,第34题10分。

31.(6分)阅读材料,完成下列要求。

材料:享誉海内外的已故清史专家王钟翰对清史观作了这样的概括:“清一代武功、文治、幅员、人才,皆有可观,故史学上之清史,自当占中国累朝史较盛之一朝。从而,摆正了清史在中国历史上的位置。”

——摘编自李治亭《论清朝的历史地位》

(1)根据材料,举一例说明清代“幅员有可观”的原因。

(2)你是否同意作者对于清朝的评价?结合所学知识,简要说明理由。

32.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:罢丞相不设,析中书省之政归六部,以尚书任天下事,侍郎贰(副)之,而殿阁学士只备顾问。帝方自操威柄,学士鲜(少)所参决。

——《明史 职官志》

材料二:在地方……取消行中书省,设立“三司”,将原来行中书省的权力一分为三,互不统属,从而使行省的权力分散。

——统编版《中国历史》七年级下册

材料三:

材料四:明代《大明律》规定官吏贪赃枉法处分严重,官吏贪腐铜钱80贯以上处死。如果是执法御史贪腐,加重治罪,对贪赃枉法的官吏“永不叙用”。

——摘编自《朱元璋“重典治吏”与当代反腐败斗争》

(1)根据材料一,指出“帝方自操威柄”中“帝”指代的对象,说明造成“帝方自操威柄”的原因。

(2)根据材料二,概括明朝地方官制改革最突出的特点。

(3)根据材料三,指出材料所表示的机构名称,结合所学知识,简述该机构对皇帝统治起到的作用。

(4)根据材料四,概括明代整顿吏治的主要特点。

33.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:宁德谚语:油(游)三油,不如一道漆(戚)。

(相传明嘉靖前期,倭寇猖獗,驻守福建宁德的游将军多次率兵抗倭,屡败,后戚家军入境,一战全歼倭寇。故民间有此谚语。)

材料二:闽南俗话——“铁人都倒”

(用来形容某物威力极大,连铁人都无法阻挡。俗话中的“铁人”指的就是郑氏的铁人军,这支军队为驱逐荷兰殖民者立下了汗马功劳。)

材料三:罗刹扰我黑龙江,松花江一带三十余年,其所窃据距我朝发祥之地甚近,不速加剪除,恐边徼之民不获宁息。

——康熙帝

(1)根据材料一,指出“戚”所指的对象。结合所学知识,评价他的历史功绩。

(2)根据材料二,指出“铁人军”的领导人物。结合所学知识,说出其“驱逐荷兰殖民者”后收复的地区。

(3)根据材料三,说出我国抗击“罗刹”进行的战役。

(4)结合以上材料,概括上述材料反映的相同主题。

34.(10分)阅读材料,完成下列要求。

材料:高度中央集权的君主专制,将主体意识以强力灌输于社会生活的方方面面,并用权力加以控制和实施,其作法使得民间很难出现自主的创造与创新,人们的思想与创造力受到普遍压抑和捆绑,个性发展的庸俗化最终使得新的思维方式不能产生、新的技术手段很难出现,而这一切均成为了阻碍生产力向前发展与新生产方式建立的掣肘。

——摘编自宋泽睿《浅议中国古代君主专制制度之利弊》

(1)指出君主专制达到极端强化的朝代。

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,并结合材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)

参考答案

一、选择题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.【分析】本题考查明朝的建立。朱元璋是明朝的开国皇帝,出身平民,他出生贫苦,给地主放牧牛羊,做过和尚,但他足智多谋,作战勇敢,朱元璋参加了元末农民起义军,最终登上王位,实现了“布衣到天子”的神话。

【解答】元朝末年,政治腐败,灾害频繁。无法谋生的农民发动了起义。朱元璋领导的起义军在占领应天都,实力不断壮大,1368年,朱元璋以应天为都城,改称南京,称皇帝,建立了明朝。他就是明太祖。明朝的开国皇帝是朱元璋。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记明朝的建立的相关史实。

2.【分析】本题考查了八股取士。八股取士使中国的考试制度在走向标准化同时,也固定化和模式化了,加强对士人思想的控制,严重阻碍了中国的思想文化和科学技术的发展。

【解答】明朝为了选拔听命于皇帝的忠实奴仆,实行八股取士,命题范围:只许在四书五经范围内命题。考生只能根据指定的观点答卷,不准发挥自己的见解。答卷的文本,必须分成八个部分,称为“八股文”。

故选:D。

【点评】解答本题关键是抓住题干的主旨是八股取士,根据所学知识,对选项逐一进行分析解答即可。

3.【分析】本题考查了郑和下西洋的相关知识。郑和下西洋加强了中国与亚非各国的友好关系,促进了中国与亚非各国的经济文化交流。

【解答】结合所学知识可知,1405﹣1433年,明成祖派郑和七次下西洋,经历亚非的30多个国家和地区,最远到达红海沿岸和非洲东海岸。郑和的远航,时间之长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举,不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通网,为人类的航海事业作出了伟大贡献。D符合题意,ABC错误。

故选:D。

【点评】本题考查了郑和下西洋的相关知识,注意基础知识的识记与理解。

4.【分析】本题主要考查郑和下西洋。掌握郑和下西洋的目的和意义。

【解答】明朝前期,国力强盛,为了宣扬国威,加强与海外诸国的联系,1405﹣1433年,明成祖(年号永乐)派郑和七次下西洋。郑和的远航,促进了中国和亚非各国的经济交流,加强了我国同亚非各国的友好关系,促进了南洋地区社会经济发展,据“郑和船队每到一地,都以中国的丝绸和瓷器等物品馈赠当地的国王、换取当地的特产。”可知郑和下西洋促进中外友好和交流。B符合题意。ACD在题干信息中不能获取,不符合题意。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握郑和下西洋的目的、规模以及作用。

5.【分析】本题主要考查《本草纲目》的相关史实。“被誉为‘东方医学巨典’”“出自李时珍之手”是解答本题的关键。

【解答】明朝医药学家李时珍,在行医的同时,到各地进行实地考察、搜集民间药方,广泛采集标本,并亲自试验药物性能,经过长期的不懈努力,他写出一部具有总结性药物学巨著《本草纲目》,这部内容丰富,考订详细,附有大量插图。后来陆续被译成多国文字,成为世界医药学重要文献,被誉为“东方医学巨典”。根据题干图片提示判断,这部医学著作是《本草纲目》,选项B符合题意;选项ACD不符合题意,排除。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记《本草纲目》的相关史实。

6.【分析】本题主要考查明长城起止点。明长城东起鸭绿江,西至嘉峪关。

【解答】明长城在历代长城的基础上,历时近二百年修筑而成。东起鸭绿江,西至嘉峪关,全长六千多公里,体现了中国古代劳动人民的智慧和创造力。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记明长城的相关史实。

7.【分析】本题考查长城的相关史实。长城是中华民族聪明智慧、艰苦勤奋、坚韧刚毅和充满向心凝聚力的精神象征。

【解答】为了防范蒙古骑兵南下侵扰,明朝在历代长城的基础上,先后花了近二百年的时间修筑长城。明长城东起鸭绿江,西至嘉峪关,蜿蜒六千余公里,无论规模、质量都达到了历史最高水平。长城是我国历代规模最大、防御设施最完善的城防工程。长城的修建确保了北部边塞半个多世纪的和平和安宁。长城在政治、经济、军事、文化等方面的积极效应与其雄伟博大的景观所激发出的豪情壮志完美和谐的融为一体,上下两千年,熔铸成中华民族聪明智慧、艰苦勤奋、坚韧刚毅和充满向心凝聚力的精神象征,“它是联结统一多民族国家的纽带,位居于游牧地区与农耕定居地区连接处,在客观上起到经济、文化的会聚作用,而且其防御效应促进了汉族与北方各族在中原文明基础上的凝聚融合。”材料描述的是长城。

故选:B。

【点评】本题注重考查学生的分析能力,本题的关键点是分析题干,注意准确识记长城的相关知识。

8.【分析】本题主要考查紫禁城的相关史实。故宫(旧称紫禁城)是我国现存最大、保存最完整的古代建筑群,是我国也是世界建筑之林的瑰宝。

【解答】明成祖在元大都的基础上,修建了北京城,北京城有三重,由外向里依次是京城、皇城、宫城。宫城位于北京城的中轴线上,旧称紫禁城,现在称为故宫,是明清两朝的皇帝居住的地方,故宫是我国现存最大、保存最完整的古代建筑群,是我国也是世界建筑之林的瑰宝。选项C符合题意。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记紫禁城的相关史实。

9.【分析】本题主要考查明代农业科学巨著《农政全书》记述的内容的相关史实。还需掌握《农政全书》的历史地位。

【解答】据所学知识可知,《农政全书》是有关国计民生的科技名著,作者是明代农学家徐光启。全书60卷,约70万字,分为农本、田制、农事、水利、农器、树艺、蚕桑、种植、牧养、制造、荒政等大类。《农政全书》全面总结了我国古代农业生产的先进经验、技术革新和作者关于农学的创新研究成果,是明代末年一部重要的农业科学巨著。选项A符合题意。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记明代农业科学巨著《农政全书》记述的内容的相关史实。

10.【分析】本题考查明朝时我国传统科技成果的主要特点。注意掌握相关基础知识。

【解答】明朝社会生产力的提高,商品经济的繁荣,促进了科学技术的发展。一些科学家,积极投入科学技术的研究、试验,总结写出了一批优秀的科技巨著。如明朝医药学家李时珍,在行医的同时,到各地进行实地考察、搜集民间药方,广泛采集标本,并亲自试验药物性能,写成的总结性药物学巨著《本草纲目》,内容丰富,考订详细,附有大量插图。后来陆续被译成多国文字,成为世界医药学重要文献,被誉为“东方医学巨典”。明朝杰出的科学家宋应星所著的《天工开物》,总结明代农业和手工业生产技术,还反映了明代我国手工工场的生产面貌,涉及到农业和手工业等三十多个生产部门,作者在书中强调人类要和自然相协调、人力要和自然力相配合。这部书被外国学者称为“中国17世纪的工艺百科全书”。明朝徐光启的代表作《农政全书》记载了我国古代有关农业生产的理论和科学方法,还介绍了欧洲的水利技术,是中国农学史上最早传播西方近代科学知识的书籍。明朝时,我国传统科技成果显著,小刚同学学习了《本草纲目》、《天工开物》、《农政全书》等内容后,概括出的主要特点应该是总结传统科技成果。

故选:B。

【点评】本题考查运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握明清时期科技、文化和艺术成就。

11.【分析】本题主要考查明朝的灭亡的相关史实。掌握明朝灭亡的原因。

【解答】明朝末年,统治愈加腐朽,终于爆发了农民大起义,最先爆发于陕西北部。后来的李自成成为农民军的领袖。他率领的部队坚甲铁骑,逐渐成为各路起义军中一支举足轻重的队伍。1644年三月,李自成指挥军队攻破北京城。崇祯帝自杀,明朝至此宣告灭亡。1644年攻入北京推翻明朝的是李自成,选项C符合题意。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记明朝的灭亡的相关史实。

12.【分析】本题考查李自成起义的相关史实。1627年,李自成率领的农民起义军起义,并率领军队进入中原后,提出了“均田免赋”的口号。

【解答】根据所学知识可知,明朝末年,陕北连年旱荒,加上土地兼并,赋税沉重,李自成率领的农民起义军进入中原后,提出了“均田免赋”的口号,得到了广大农民的热烈拥护。他还规定了严明的军纪,不许妄杀一人,不得侵占民房,严禁抢掠,还向贫苦民众发钱粮。闯王李自成在崇祯二年(1629年)率领农民起义并且提出“均田免赋”口号,获得广大人民的欢迎。该口号的提出主要针对土地兼并,赋税沉重。

故选:A。

【点评】本题注重考查学生的分析能力,本题的关键点是分析题干,注意准确识记李自成起义的相关知识。

13.【分析】本题考查满族的兴起。1635年,皇太极将女真族改名为满洲,一般称为满族.

【解答】根据所学知识可知,1616年,努尔哈赤统一了女真各部。努尔哈赤死后,皇太极继位,1635年,皇太极改族名为满洲,一般称为满族,C符合题意;鞑靼是蒙古族的一支,排除A;畏兀儿是维吾尔族的前身,排除B;藏族生活在西藏地区,前身是吐蕃,和女真族无关,排除D。

故选:C。

【点评】解答本题要把握满族兴起的相关内容,运用所学,分析题目的要求,即可作答。

14.【分析】本题主要考查清加强西藏管理的措施。1727年,雍正帝设驻藏大臣,代表中央政府与达赖和班禅共同管理西藏事务。

【解答】西藏自古就是中国领土不可分割的一部分。1727年,雍正帝设驻藏大臣,代表中央政府与达赖和班禅共同管理西藏事务,规定达赖和班禅的继承,必须报请中央政府批准。驻藏大臣作为中央政府的代表长驻西藏,同达赖、班禅共同管理西藏,加强了清朝对西藏的管理,有利于维护多民族国家的统一。与清朝加强对西藏地区管辖有关的是设置驻藏大臣。D符合题意。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握明清统一多民族国家巩固和发展的措施。

15.【分析】本题主要考查台湾府的设立的相关史实。重点掌握我国历代对台湾的管辖的相关史实。

【解答】明朝后期,荷兰殖民者侵占了我国宝岛台湾。1661年,在东南沿海一带坚持抗清的郑成功率领战舰数百艘,从金门出发横渡台湾海峡到达台湾西海岸,在当地人民支持下,经过激烈战斗,终于在1662年初打败了荷兰殖民者,使台湾重新回到了祖国的怀抱。大臣施琅劝告康熙帝说,没有台湾,东南沿海不得安宁,台湾虽然边远,却是沿海要害之所在。于是,康熙帝决定在台湾设置管理机构。1684年,清设台湾府,隶属福建省。台湾府的设置,加强了台湾同祖国大陆的联系,促进了台湾的开发,巩固了祖国的海防。选项B符合题意,选项ACD不符合题意,排除。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记台湾府的设立的相关史实。

16.【分析】本题主要考查清朝时期多民族国家的巩固的相关史实。掌握清朝时期对新疆及西藏的管辖。

【解答】清朝康熙帝击溃准噶尔部的噶尔丹叛军,维护了国家的统一。1653年,清朝顺治皇帝册封“达赖喇嘛”,1713年,康熙皇帝册封“班禅额尔德尼”,并规定以后历世达赖和班禅都必须经过中央政府的册封。1727年,雍正设置驻藏大臣,代表中央政府与达赖和班禅共同管理西藏事务,规定达赖和班禅的继承,必须报请中央政府批准,加强对西藏的管理。清政府为加强对西藏的管辖制定了金瓶掣签制度。乾隆帝制定“金瓶掣签制度”,规定喇嘛教活佛转世人选必须由中央颁发的金奔巴瓶抽签决定,这一措施加强了对西藏的管辖。1770年,渥巴锡率土尔扈特各部近17万人离开伏尔加河流域东返祖国。他们多次粉碎俄军的围追堵截,历尽艰险,克服了无数困难,余下7万人,终于在1771年8月进入新疆境内,回到了祖国。乾隆皇帝在避暑山庄召见渥巴锡等众首领,封渥巴锡为“卓里克图汗”意为“英雄汗”并妥善安置了其部众。故据“平定噶尔丹叛乱”、“中央册封达赖、班禅”、“金瓶掣签制度”“土尔扈特部回归”等可知,该历史课探究的主题应为清对统一多民族国家发展的贡献。题干反映的是清朝解决边疆和民族关系的措施,与中国人民抗击外来侵略和中西交通与文化交流无关,排除AD。“中央册封达赖、班禅”“金瓶掣签制度”,没有体现清朝中央政府加强对地方管理的强硬措施,排除B。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记清朝时期多民族国家的巩固的相关史实。

17.【分析】本题主要考查明清统一多民族国家巩固。掌握伊犁将军的设置。

【解答】据题干信息并结合所学知识可知,乾隆帝时,1757年维吾尔族回部上层贵族大和卓与小和卓发动叛乱,1785年乾隆帝下令调兵讨伐,在维吾尔等族人民的支持下,清军经过两年战斗,平定了大小和卓分裂祖国的叛乱。乾隆帝平定了大小和卓的叛乱后,设置了伊犁将军,管辖包括巴尔喀什湖在内的整个新疆地区,巩固了我国的西北边疆,维护了国家的统一,B符合题意。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握明清统一多民族国家巩固和发展的措施。

18.【分析】本题考查明清经济的发展,知道题干看不出苏州节日众多。

【解答】根据题干信息“乾隆年间的苏州,拥有‘十万烟火’,财富‘甲天下’,有的地段‘地值寸金’”并结合所学知识可知,“十万烟火”反映人口多;财富“甲天下”,有的地段“地值寸金”反映商业繁荣、地价上涨;题干看不出苏州节日众多。

故选:C。

【点评】本题考查明清经济的发展,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

19.【分析】本题主要考查清朝前期商业的繁荣的相关史实。清朝前期的商业很发达,陆路和水运的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛。

【解答】清朝前期的商业很发达,陆路和水运的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。一些原来的农村地区发展为工商业市镇,有的地方居民超过万户,比县城的规模还大。如吴江县的盛泽镇,出现了“舟楫塞港,街道肩摩”的景象; 湖北的汉口镇在明朝中期才发展起来,到清朝时已成为“人烟数十里,贾户数千家”的都会。在北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州等大城市中,工商业非常繁荣。乾隆时期的苏州,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”。清朝前期,湖北的汉口镇已是一个“人烟数十里,贾户数千家”的都会。“贾户数千家”反映出汉口镇商业的繁荣,选项C符合题意。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生对所学知识的识记和应用能力。理解并识记清朝前期商业的繁荣的相关史实。

20.【分析】本题考查清朝耕地面积变化的原因,知道城镇经济的发展不是清朝耕地面积不断扩大的原因。

【解答】据表中清朝耕地面积的统计数据可知,清朝耕地面积不断扩大的原因有政府大力推行垦荒政策,统治者重视农业生产,人民的辛勤劳作。故对清朝耕地面积变化原因的解读不正确的是城镇经济的发展。

故选:C。

【点评】本题考查清朝耕地面积变化的原因,考查学生的识记和理解能力,解题关键是熟练掌握基础知识。

21.【分析】本题主要考查清朝前期人口增加的原因。清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力强盛,社会安定,人口的数量也有了很大的增长。

【解答】据题干图片可知,这反映了人口增加的历史现象,这主要得益于清朝前期的经济的恢复和发展。明朝鼎盛时期,全国人口达到1亿多。明末以来的经济衰败和连年战乱,造成人口锐减。清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力强盛,社会安定,人口的数量也有了很大的增长。到康熙时,全国人口总数已达到1.5亿。乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界人口的三分之一。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生对图片的解读能力和对历史知识的识记、理解能力。理解并识记明清经济的发展的相关史实。

22.【分析】本题考查了文字狱。文字狱的兴起,其实质是清朝民族矛盾加深的结果,是民族歧视和民族压迫的重要表现。

【解答】依据所学可知,文字狱是清朝统治者为加强思想控制而对不利于他们统治言行进行严厉钳制的措施。主要发生在康熙、雍正、乾隆时期。清代的文字狱是清朝文化专制和民族统治的产物。其根本目的是要在思想文化领域内树立起封建君主专制和满族贵族统治的绝对权威。这种文字狱造成了及其严重的社会后果,给中国文化的发展和社会进步带来了消极影响。因此文人大多埋头于古籍,不敢过问社会现实,考据之风大盛,这反映了清代思想专制加强,所以B项符合题意;明朝开始盛世八股取士,A排除;CD项与“不敢过问社会现实”不符,排除。

故选:B。

【点评】本题注重考查学生的分析能力,本题的关键点是分析题干,注意准确识记文字狱的相关知识点。

23.【分析】本题考查的是清朝的军机处,本题的关键信息是“其大臣惟尚书、侍郎被宠眷尤异者,始得入”。

【解答】根据材料信息“其大臣惟尚书、侍郎被宠眷尤异者,始得入”可知军机处官员由皇帝的亲信组成。军机大臣主要职责是跪受笔录、传达皇帝诏令,便于皇帝掌握大权。

故选:A。

【点评】本题主要考查清朝的军机处,主要考查学生的分析归纳和综合运用历史史实的能力。

24.【分析】本题主要考查闭关锁国政策。闭关锁国政策对西方殖民者的侵略活动,起过一定的自卫作用。

【解答】据题干“乾隆皇帝通知浙海关把关税税率提高一倍,企图通过关税手段让洋商无利可图,使他们不再来宁波贸易。但英国东印度公司仍不断派商船前往宁波贸易,于是清廷在 1757 年关闭了其他港口,只开放广州一处作为对外通商口岸。”可知,这反映了清朝实行闭关锁国政策。

故选:C。

【点评】本题主要考查闭关锁国政策,重点识记内容与影响。

25.【分析】本题以乾隆时期,闽浙总督杨庭璋奏折中的一段话为切入点,考查闭关锁国政策的相关知识。

【解答】由“乾隆时期”结合所学,乾隆时期,清政府对外采取闭关锁国政策,因此材料中外贸易日益减少跟清朝实行闭关锁国政策有关。闭关锁国政策使中国与世隔绝,既看不到世界形势的变化,也不能适时地向西方学习先进的科学知识和生产技术,使中国逐渐在世界上落伍了。C项符合题意。

故选:C。

【点评】注意对材料的解读,识记闭关锁国政策的表现及其危害。

26.【分析】本题考查清朝强化君主专制的相关史实。理解并识记有关清朝强化君主专制的知识是解题关键。

【解答】结合课本所学知识可知,雍正帝时期设立的是军机处,故选A;

中书省在明代已经被废除,排除B;

内阁设立于明代,排除C;

文字狱是思想专制政策,康熙时期就已经出现,排除D。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记清朝强化君主专制的相关史实。

27.【分析】本题考查了文字狱。文字狱的兴起,其实质是清朝民族矛盾加深的结果,是民族歧视和民族压迫的重要表现。

【解答】四库全书馆在编书的同时承担的一项重要使命却是“禁书与焚书”,反映了当时的思想文化专制,即大兴文字狱。为从思想领域严密控制知识分子,康熙、雍正和乾隆三朝经常从知识分子的诗词文章中摘取只言片语,加以歪曲解释,再借题发挥,罗织罪状,制造了大批冤狱。它造成了社会恐怖,摧残了人才。许多知识分子不敢过问政治,从而禁锢了思想,严重阻碍了中国社会的发展和进步。

故选:D。

【点评】解答本题要正确理解题意,考查了文字狱,在此基础上,结合分析各个选项,选出正确答案。

28.【分析】本题主要考查曹雪芹的《红楼梦》的相关史实。“艺术成就最高、影响最深远”是解答本题的关键。

【解答】清代的小说创作取得了空前的成就,其中艺术成就最高、影响最深远的是曹雪芹的《红楼梦》。这部长篇小说初名《石头记》,曹雪芹以毕生的精力进行艰苦的创作,生前基本定稿了前80回。后来经高鹗整理续写了后40回,题名《红楼梦》,在乾隆晚期时排印面世。选项A符合题意。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记曹雪芹的《红楼梦》的相关史实。

29.【分析】本题以某同学学习清朝前期的文学艺术后制作的一张卡片为依托,考查京剧。注意掌握相关基础知识。

【解答】仔细阅读某同学学习清朝前期的文学艺术后制作的卡片并结合所学知识可知,该剧种是京剧。19世纪中期,以徽剧、汉调为基础,初步形成的新剧种是京剧,京剧又称“皮黄”,由“西皮”和“二黄”两种基本腔调组成,有“国剧”之称。现在它仍是具有全国影响的大剧种,是中国戏曲的繁荣的代表。清乾隆末期(1790年),四大徽班进北京后,于嘉庆、道光年间同来自湖北的汉调艺人合作,相互影响,接受了昆曲、秦腔的部分剧目、曲调和表演方法,并吸收了一些民间曲调,逐渐融合形成京剧。

故选:C。

【点评】本题考查学生识记和分析历史知识的能力,识记与灵活掌握明清文化的相关史实。

30.【分析】本题考查了清朝的社会危机,注意题目强调的朝代是清朝。

【解答】清朝是一个大一统的封建王朝,民族政权并立不是清朝的社会现象。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生对历史知识的灵活运用能力,需要灵活运用清朝是一个大一统的封建王朝。

二、非选择题共4题,其中第31题6分,第32题12分,第33题12分,第34题10分。

31.【分析】本题考查清朝巩固统一的措施、闭关锁国政策等相关史实,掌握相关的基础知识。

【解答】(1)根据材料可知,清代“幅员有可观”的原因是清代在台湾设置台湾府(或在新疆设置伊犁将军、在西藏设置驻藏大臣)。

(2)我同意作者对于清朝的评价,结合所学知识可知,理由是清朝统一全国后,加强君主专制,社会经济有所进步,人口有了很大增长,并对西藏、新疆、台湾等进行有效的管辖,奠定了现代中国版图的基础。

故答案为:

(1)清代在台湾设置台湾府(或在新疆设置伊犁将军、在西藏设置驻藏大臣)。

(2)判断:同意;理由:清朝统一全国后,加强君主专制,社会经济有所进步,人口有了很大增长,并对西藏、新疆、台湾等进行有效的管辖,奠定了现代中国版图的基础。

【点评】本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记清朝巩固统一的措施、闭关锁国政策等相关史实。

32.【分析】本题考查明朝强化皇权的措施等相关史实,掌握相关的基础知识。

【解答】(1)根据材料一可知,“帝方自操威柄”中“帝”指代的对象是明太祖,造成“帝方自操威柄”的原因是在中央,朱元璋为进一步集中权力,废除了以往长期存在的丞相制度和中书省,提升吏、户、礼、兵、刑、工六部的职权,并使六部直接向皇帝负责。

(2)根据材料二可知,明朝地方官制改革最突出的特点是废行省,设三司,使行省的权力分散。

(3)根据材料三可知,材料所表示的机构名称是锦衣卫,结合所学知识可知,该机构对皇帝统治起到的作用是保护皇帝,镇压臣民。

(4)根据材料四可知,明代整顿吏治的主要特点是重典治吏或从重从严打击贪污腐败犯法行为。

故答案为:

(1)明太祖;在中央,朱元璋为进一步集中权力,废除了以往长期存在的丞相制度和中书省,提升吏、户、礼、兵、刑、工六部的职权,并使六部直接向皇帝负责。

(2)废行省,设三司,使行省的权力分散。

(3)锦衣卫;保护皇帝,镇压臣民。

(4)重典治吏或从重从严打击贪污腐败犯法行为。

【点评】本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记明朝强化皇权的措施等相关史实。

33.【分析】本题考查戚继光抗倭、郑成功收复台湾、雅克萨之战的过程和影响。戚继光抗倭、郑成功收复台湾、雅克萨之战是我国抵御外来侵略的史实。

【解答】(1)根据材料一,指出“戚”所指的是戚继光。明朝中期以后,海防松弛,倭患严重,明政府派遣戚继光等抗倭。戚继光抗倭抵御外来侵略,保卫人民的生命财产安全。

(2)根据材料二“俗话中的“铁人”指的就是郑氏的铁人军,这支军队为驱逐荷兰殖民者立下了汗马功劳”可知“铁人军”的领导人物是郑成功。明朝后期,荷兰殖民者侵占了我国宝岛台湾。1661年,在东南沿海一带坚持抗清的郑成功率领战舰数百艘,从金门出发横渡台湾海峡到达台湾西海岸,在当地人民支持下,经过激烈战斗,终于在1662年初打败了荷兰殖民者,使台湾重新回到了祖国的怀抱。

(3)根据材料三“罗刹扰我黑龙江,松花江一带三十余年,其所窃据距我朝发祥之地甚近”可知我国抗击“罗刹”进行的战役是雅克萨之战。17世纪中期沙皇俄国的势力侵入我国黑龙江流域,在雅克萨和尼布楚修筑城堡,为扩大侵略的据点。他们在中国的领土上烧杀抢掠,无恶不作。为保卫祖国疆土,康熙帝两次命令清军水陆并进围攻雅克萨,击毙侵略军头目托尔布津,沙俄政府被迫同意通过谈判解决两国东段边界问题。

(4)戚继光抗倭、郑成功收复台湾、雅克萨之战都我国反对殖民侵略、捍卫国家主权的史实,故述材料反映的相同主题是反对殖民侵略、捍卫国家主权。

故答案为:

(1)戚继光;抵御外来侵略,保卫人民的生命财产安全。

(2)郑成功;台湾。

(3)雅克萨之战。

(4)反对殖民侵略/捍卫国家主权(观点正确,言之有理即可)。

【点评】掌握戚继光抗倭、郑成功收复台湾、雅克萨之战的过程和意义。

34.【分析】本题考查明清时期强化皇权的措施等相关史实,掌握相关的基础知识。

【解答】(1)君主专制达到极端强化的朝代是清朝。为了加强君主专制,雍正帝设立军机处,军国大事完全凭皇帝裁决,军机大臣只是跪在地上拿笔记录,然后传达给中央各部和地方官员去执行。它的设立标志着我国封建君主集权的进一步强化。

(2)阅读以上材料,围绕其主题可以提炼观点为明清君主专制阻碍了社会进步,为强化君主专制,明朝统治者规定选拔人才的考试题目必须来自四书五经,考生不得自己随意发挥,对答卷也有严格规定,称“八股文”。八股文内容空疏、形式呆板,又脱离实际、禁锢思想。应试的人为了能够被录取,只有死读四书五经,成为皇帝旨意的顺从者。清朝统治者从思想领域严密控制知识分子,许多知识分子遭到迫害,称“文字狱”。文字狱造成了社会恐怖,摧残了许多人才,禁锢了人们的思想言论,严重阻碍了思想、学术的发展和进步。所以,制度必须与时俱进,不断完善和创新,才能推动社会进步。

故答案为:

(1)清朝。

(2)明清君主专制阻碍了社会进步

为强化君主专制,明朝统治者规定选拔人才的考试题目必须来自四书五经,考生不得自己随意发挥,对答卷也有严格规定,称“八股文”。八股文内容空疏、形式呆板,又脱离实际、禁锢思想。应试的人为了能够被录取,只有死读四书五经,成为皇帝旨意的顺从者。清朝统治者从思想领域严密控制知识分子,许多知识分子遭到迫害,称“文字狱”。文字狱造成了社会恐怖,摧残了许多人才,禁锢了人们的思想言论,严重阻碍了思想、学术的发展和进步。所以,制度必须与时俱进,不断完善和创新,才能推动社会进步。

【点评】本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记明清时期强化皇权的措施等相关史实。

一、选择题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.(2分)大明王朝的开国皇帝在他三十一年的皇帝生涯中,从未忘记早年的艰辛。他屡屡在诏书中自称“农夫”:“朕本农夫,深知民间疾苦。”这位皇帝是( )

A.朱元璋 B.朱棣 C.朱允炆 D.康熙帝

2.(2分)生活在明朝的张武智准备参加科举考试,以求取功名,他一定要读的书是( )

A.唐诗 B.《资治通鉴》

C.《史记》 D.“四书”“五经”

3.(2分)郑和,原名马三宝,云南人,中国历史上最杰出的航海家。他的船队最远到达的地方是( )

A.印度尼西亚 B.印度及孟加拉

C.沙特阿拉伯 D.非洲东海岸和红海沿岸

4.(2分)“郑和船队每到一地,都以中国的丝绸和瓷器等物品馈赠当地的国王、换取当地的特产。”据材料可知郑和下西洋( )

A.增加国家财政收入 B.促进中外友好和交流

C.解除东南沿海倭患 D.巩固对各地的统治

5.(2分)根据如图提示判断出的医学著作是( )

A.《黄帝内经》 B.《本草纲目》 C.《天工开物》 D.《农政全书》

6.(2分)明长城蜿蜒六千余公里,气势宏伟,明朝修建长城东起鸭绿江,西至( )

A.嘉峪关 B.山海关 C.潼关 D.雨谷关

7.(2分)“它是联结统一多民族国家的纽带,位居于游牧地区与农耕定居地区连接处,在客观上起到经济、文化的会聚作用,而且其防御效应促进了汉族与北方各族在中原文明基础上的凝聚融合。”上述材料描述的是( )

A.大运河 B.长城 C.紫禁城 D.大相国寺

8.(2分)我国明朝时营建的当时世界上最宏大、最辉煌的皇家建筑群是( )

A.赵州桥 B.兵马俑 C.紫禁城 D.长城

9.(2分)明代的一部农业科学巨著全面总结了我国古代农业生产的先进经验、技术革新和作者关于农学的创新研究成果。这部巨著是( )

A.《农政全书》 B.《本草纲目》 C.《天工开物》 D.《四库全书》

10.(2分)明朝时,我国传统科技成果显著,小刚同学学习了《本草纲目》、《天工开物》、《农政全书》等内容后,概括出的主要特点是( )

A.注重科技研究与创新 B.总结传统科技成果

C.处于世界先进水平 D.宣传西方先进科技

11.(2分)1644年攻入北京推翻明朝的是( )

A.黄巢 B.吴三桂 C.李自成 D.朱温

12.(2分)明朝末年,陕北连年旱荒,农民纷起暴动。闯王李自成在崇祯二年(1629年)率领农民起义并且提出“均田免赋”口号,获得广大人民的欢迎。该口号的提出主要针对( )

A.土地兼并,赋税沉重 B.宦官专权,藩镇割据

C.连年早荒,农民暴动 D.政治腐败,贪污成风

13.(2分)1635年,皇太极将女真族改名为( )

A.鞑靼 B.畏兀儿 C.满族 D.藏族

14.(2分)西藏自古以来就是中国领土不可分割的一部分。下列历史事件中,与清朝加强对西藏地区管辖有关的是( )

A.设置宣政院

B.渥巴锡率土尔扈特部东归

C.设置伊犁将军

D.设置驻藏大臣

15.(2分)大臣施琅劝告康熙帝说,没有台湾,东南沿海不得安宁,台湾虽然边远,却是沿海要害之所在。于是,康熙帝决定在台湾设置管理机构。这一机构是( )

A.台湾县 B.台湾府 C.台湾道 D.台湾省

16.(2分)班级某小组正在开讨论会,是关于“平定噶尔丹叛乱”“中央册封达赖、班禅”“金瓶掣签制度”“土尔扈特部回归”等内容,你认为主题应为( )

A.中国人民抗击外来侵略

B.清朝中央政府加强对地方管理的强硬措施

C.清朝对统一多民族国家发展的贡献

D.中西交通与文化交流

17.(2分)新疆自古以来是我国神圣领土,清乾隆时管辖新疆的机构是( )

A.宣政院 B.伊犁将军

C.驻疆大臣 D.乌里雅苏台将军

18.(2分)乾隆年间的苏州,拥有“十万烟火”,财富“甲天下”,有的地段“地值寸金”。从中我们不能得到的信息是( )

A.苏州人口众多 B.苏州商业繁荣

C.苏州节日众多 D.苏州地价上涨

19.(2分)清朝前期,湖北的汉口镇已是一个“人烟数十里,贾户数千家”的都会。“贾户数千家”反映出汉口镇( )

A.农业的发展 B.手工业的进步

C.商业的繁荣 D.文化的兴盛

20.(2分)如表为清朝耕地面积的统计数据,对其变化原因的解读不正确的是( )

年代 耕地面积(顷)

顺治十八年(1661年) 5493576

康熙二十四年(1685年) 6078430

雍正二年(1724年) 6837914

乾隆三十一年(1766年) 7414495

A.统治者重视农业 B.推行垦荒政策

C.城镇经济的发展 D.人民的辛苦劳动

21.(2分)如图反映的历史现象,主要得益于清朝前期的( )

时间 顺治18年(1661年) 康熙9年(1670年) 乾隆8年(1743年 ) 乾隆59年(1794年)

全国人口数 1920万人 1939万人 15000万人 31000万人

A.经济的恢复和发展 B.环境的提高和改善

C.商业发达 D.医学进步

22.(2分)嘉庆时期,文人大多埋头于古籍,不敢过问社会现实。这是因为清代( )

A.八股取士盛行 B.加强思想专制

C.奖励研究古籍 D.提高儒家地位

23.(2分)“军机处……其制无公署,大小无专官……其大臣惟尚书、侍郎被宠眷尤异者,始得人,然必重以宰辅。”这段材料表明军机处( )

A.成员由皇帝的亲信组成

B.侵夺了议政王大臣会议的权力

C.军机大臣掌握实权

D.使君主专制达到顶峰

24.(2分)乾隆皇帝通知江浙海关把关税税率提高一倍,企图通过关税手段让洋商无利可图,使他们不再来宁波贸易。但英国东印度公司仍不断派商船前往宁波贸易,于是清廷在1757年关闭了其他港口,只开放广州一处作为对外通商口岸。这反映了清朝( )

A.经济发达远超英国 B.完全禁止对外贸易

C.实行闭关锁国政策 D.提高税率缓解财政困难

25.(2分)乾隆时期,闽浙总督杨庭璋在奏折中写道:“近来闽粤贸易,看船甚觉减少,即内地贩洋商船亦多停驾不开者。在外番因能置买丝斤,运来之货日少,而内地所需洋货,价值亦日见增昂…中外均无裨益。”他的奏折最能说明( )

A.清朝的官僚体制日益腐败

B.文字狱阻碍了社会的发展

C.闭关锁国政策危害颇多

D.西方殖民势力已经侵入沿海地区

26.(2分)如图第二行最后“?”处应填写( )

A.军机处 B.中书省 C.内阁 D.文字狱

27.(2分)清朝乾隆年间,编撰了中国历史上最大的一部丛书《四库全书》,但四库全书馆在编书的同时承担的一项重要使命却是“禁书与焚书”。这反映当时实行( )

A.焚书坑儒 B.外重内轻 C.八股取士 D.文化专制

28.(2分)清代小说创作取得了空前的成就,其中艺术成就最高、影响最深远的一部是( )

A.《红楼梦》 B.《窦娥冤》 C.《水浒传》 D.《西游记》

29.(2分)学史要学会制作卡片,积累资料。以下是某同学学习清朝前期的文学艺术后制作的一张卡片,根据卡片内容,判断该剧种是( )

A.昆剧 B.越剧 C.京剧 D.豫剧

30.(2分)清朝统治中期开始面临着严重的社会危机。下列哪项不属于这一个时期的社会现象( )

A.军备废弛 B.吏治腐败

C.民族政权并立 D.农民起义不断

二、非选择题共4题,其中第31题6分,第32题12分,第33题12分,第34题10分。

31.(6分)阅读材料,完成下列要求。

材料:享誉海内外的已故清史专家王钟翰对清史观作了这样的概括:“清一代武功、文治、幅员、人才,皆有可观,故史学上之清史,自当占中国累朝史较盛之一朝。从而,摆正了清史在中国历史上的位置。”

——摘编自李治亭《论清朝的历史地位》

(1)根据材料,举一例说明清代“幅员有可观”的原因。

(2)你是否同意作者对于清朝的评价?结合所学知识,简要说明理由。

32.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:罢丞相不设,析中书省之政归六部,以尚书任天下事,侍郎贰(副)之,而殿阁学士只备顾问。帝方自操威柄,学士鲜(少)所参决。

——《明史 职官志》

材料二:在地方……取消行中书省,设立“三司”,将原来行中书省的权力一分为三,互不统属,从而使行省的权力分散。

——统编版《中国历史》七年级下册

材料三:

材料四:明代《大明律》规定官吏贪赃枉法处分严重,官吏贪腐铜钱80贯以上处死。如果是执法御史贪腐,加重治罪,对贪赃枉法的官吏“永不叙用”。

——摘编自《朱元璋“重典治吏”与当代反腐败斗争》

(1)根据材料一,指出“帝方自操威柄”中“帝”指代的对象,说明造成“帝方自操威柄”的原因。

(2)根据材料二,概括明朝地方官制改革最突出的特点。

(3)根据材料三,指出材料所表示的机构名称,结合所学知识,简述该机构对皇帝统治起到的作用。

(4)根据材料四,概括明代整顿吏治的主要特点。

33.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一:宁德谚语:油(游)三油,不如一道漆(戚)。

(相传明嘉靖前期,倭寇猖獗,驻守福建宁德的游将军多次率兵抗倭,屡败,后戚家军入境,一战全歼倭寇。故民间有此谚语。)

材料二:闽南俗话——“铁人都倒”

(用来形容某物威力极大,连铁人都无法阻挡。俗话中的“铁人”指的就是郑氏的铁人军,这支军队为驱逐荷兰殖民者立下了汗马功劳。)

材料三:罗刹扰我黑龙江,松花江一带三十余年,其所窃据距我朝发祥之地甚近,不速加剪除,恐边徼之民不获宁息。

——康熙帝

(1)根据材料一,指出“戚”所指的对象。结合所学知识,评价他的历史功绩。

(2)根据材料二,指出“铁人军”的领导人物。结合所学知识,说出其“驱逐荷兰殖民者”后收复的地区。

(3)根据材料三,说出我国抗击“罗刹”进行的战役。

(4)结合以上材料,概括上述材料反映的相同主题。

34.(10分)阅读材料,完成下列要求。

材料:高度中央集权的君主专制,将主体意识以强力灌输于社会生活的方方面面,并用权力加以控制和实施,其作法使得民间很难出现自主的创造与创新,人们的思想与创造力受到普遍压抑和捆绑,个性发展的庸俗化最终使得新的思维方式不能产生、新的技术手段很难出现,而这一切均成为了阻碍生产力向前发展与新生产方式建立的掣肘。

——摘编自宋泽睿《浅议中国古代君主专制制度之利弊》

(1)指出君主专制达到极端强化的朝代。

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,并结合材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)

参考答案

一、选择题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.【分析】本题考查明朝的建立。朱元璋是明朝的开国皇帝,出身平民,他出生贫苦,给地主放牧牛羊,做过和尚,但他足智多谋,作战勇敢,朱元璋参加了元末农民起义军,最终登上王位,实现了“布衣到天子”的神话。

【解答】元朝末年,政治腐败,灾害频繁。无法谋生的农民发动了起义。朱元璋领导的起义军在占领应天都,实力不断壮大,1368年,朱元璋以应天为都城,改称南京,称皇帝,建立了明朝。他就是明太祖。明朝的开国皇帝是朱元璋。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记明朝的建立的相关史实。

2.【分析】本题考查了八股取士。八股取士使中国的考试制度在走向标准化同时,也固定化和模式化了,加强对士人思想的控制,严重阻碍了中国的思想文化和科学技术的发展。

【解答】明朝为了选拔听命于皇帝的忠实奴仆,实行八股取士,命题范围:只许在四书五经范围内命题。考生只能根据指定的观点答卷,不准发挥自己的见解。答卷的文本,必须分成八个部分,称为“八股文”。

故选:D。

【点评】解答本题关键是抓住题干的主旨是八股取士,根据所学知识,对选项逐一进行分析解答即可。

3.【分析】本题考查了郑和下西洋的相关知识。郑和下西洋加强了中国与亚非各国的友好关系,促进了中国与亚非各国的经济文化交流。

【解答】结合所学知识可知,1405﹣1433年,明成祖派郑和七次下西洋,经历亚非的30多个国家和地区,最远到达红海沿岸和非洲东海岸。郑和的远航,时间之长,规模之大,堪称世界航海史上的空前壮举,不仅增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,而且开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通网,为人类的航海事业作出了伟大贡献。D符合题意,ABC错误。

故选:D。

【点评】本题考查了郑和下西洋的相关知识,注意基础知识的识记与理解。

4.【分析】本题主要考查郑和下西洋。掌握郑和下西洋的目的和意义。

【解答】明朝前期,国力强盛,为了宣扬国威,加强与海外诸国的联系,1405﹣1433年,明成祖(年号永乐)派郑和七次下西洋。郑和的远航,促进了中国和亚非各国的经济交流,加强了我国同亚非各国的友好关系,促进了南洋地区社会经济发展,据“郑和船队每到一地,都以中国的丝绸和瓷器等物品馈赠当地的国王、换取当地的特产。”可知郑和下西洋促进中外友好和交流。B符合题意。ACD在题干信息中不能获取,不符合题意。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握郑和下西洋的目的、规模以及作用。

5.【分析】本题主要考查《本草纲目》的相关史实。“被誉为‘东方医学巨典’”“出自李时珍之手”是解答本题的关键。

【解答】明朝医药学家李时珍,在行医的同时,到各地进行实地考察、搜集民间药方,广泛采集标本,并亲自试验药物性能,经过长期的不懈努力,他写出一部具有总结性药物学巨著《本草纲目》,这部内容丰富,考订详细,附有大量插图。后来陆续被译成多国文字,成为世界医药学重要文献,被誉为“东方医学巨典”。根据题干图片提示判断,这部医学著作是《本草纲目》,选项B符合题意;选项ACD不符合题意,排除。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记《本草纲目》的相关史实。

6.【分析】本题主要考查明长城起止点。明长城东起鸭绿江,西至嘉峪关。

【解答】明长城在历代长城的基础上,历时近二百年修筑而成。东起鸭绿江,西至嘉峪关,全长六千多公里,体现了中国古代劳动人民的智慧和创造力。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记明长城的相关史实。

7.【分析】本题考查长城的相关史实。长城是中华民族聪明智慧、艰苦勤奋、坚韧刚毅和充满向心凝聚力的精神象征。

【解答】为了防范蒙古骑兵南下侵扰,明朝在历代长城的基础上,先后花了近二百年的时间修筑长城。明长城东起鸭绿江,西至嘉峪关,蜿蜒六千余公里,无论规模、质量都达到了历史最高水平。长城是我国历代规模最大、防御设施最完善的城防工程。长城的修建确保了北部边塞半个多世纪的和平和安宁。长城在政治、经济、军事、文化等方面的积极效应与其雄伟博大的景观所激发出的豪情壮志完美和谐的融为一体,上下两千年,熔铸成中华民族聪明智慧、艰苦勤奋、坚韧刚毅和充满向心凝聚力的精神象征,“它是联结统一多民族国家的纽带,位居于游牧地区与农耕定居地区连接处,在客观上起到经济、文化的会聚作用,而且其防御效应促进了汉族与北方各族在中原文明基础上的凝聚融合。”材料描述的是长城。

故选:B。

【点评】本题注重考查学生的分析能力,本题的关键点是分析题干,注意准确识记长城的相关知识。

8.【分析】本题主要考查紫禁城的相关史实。故宫(旧称紫禁城)是我国现存最大、保存最完整的古代建筑群,是我国也是世界建筑之林的瑰宝。

【解答】明成祖在元大都的基础上,修建了北京城,北京城有三重,由外向里依次是京城、皇城、宫城。宫城位于北京城的中轴线上,旧称紫禁城,现在称为故宫,是明清两朝的皇帝居住的地方,故宫是我国现存最大、保存最完整的古代建筑群,是我国也是世界建筑之林的瑰宝。选项C符合题意。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记紫禁城的相关史实。

9.【分析】本题主要考查明代农业科学巨著《农政全书》记述的内容的相关史实。还需掌握《农政全书》的历史地位。

【解答】据所学知识可知,《农政全书》是有关国计民生的科技名著,作者是明代农学家徐光启。全书60卷,约70万字,分为农本、田制、农事、水利、农器、树艺、蚕桑、种植、牧养、制造、荒政等大类。《农政全书》全面总结了我国古代农业生产的先进经验、技术革新和作者关于农学的创新研究成果,是明代末年一部重要的农业科学巨著。选项A符合题意。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记明代农业科学巨著《农政全书》记述的内容的相关史实。

10.【分析】本题考查明朝时我国传统科技成果的主要特点。注意掌握相关基础知识。

【解答】明朝社会生产力的提高,商品经济的繁荣,促进了科学技术的发展。一些科学家,积极投入科学技术的研究、试验,总结写出了一批优秀的科技巨著。如明朝医药学家李时珍,在行医的同时,到各地进行实地考察、搜集民间药方,广泛采集标本,并亲自试验药物性能,写成的总结性药物学巨著《本草纲目》,内容丰富,考订详细,附有大量插图。后来陆续被译成多国文字,成为世界医药学重要文献,被誉为“东方医学巨典”。明朝杰出的科学家宋应星所著的《天工开物》,总结明代农业和手工业生产技术,还反映了明代我国手工工场的生产面貌,涉及到农业和手工业等三十多个生产部门,作者在书中强调人类要和自然相协调、人力要和自然力相配合。这部书被外国学者称为“中国17世纪的工艺百科全书”。明朝徐光启的代表作《农政全书》记载了我国古代有关农业生产的理论和科学方法,还介绍了欧洲的水利技术,是中国农学史上最早传播西方近代科学知识的书籍。明朝时,我国传统科技成果显著,小刚同学学习了《本草纲目》、《天工开物》、《农政全书》等内容后,概括出的主要特点应该是总结传统科技成果。

故选:B。

【点评】本题考查运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握明清时期科技、文化和艺术成就。

11.【分析】本题主要考查明朝的灭亡的相关史实。掌握明朝灭亡的原因。

【解答】明朝末年,统治愈加腐朽,终于爆发了农民大起义,最先爆发于陕西北部。后来的李自成成为农民军的领袖。他率领的部队坚甲铁骑,逐渐成为各路起义军中一支举足轻重的队伍。1644年三月,李自成指挥军队攻破北京城。崇祯帝自杀,明朝至此宣告灭亡。1644年攻入北京推翻明朝的是李自成,选项C符合题意。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记明朝的灭亡的相关史实。

12.【分析】本题考查李自成起义的相关史实。1627年,李自成率领的农民起义军起义,并率领军队进入中原后,提出了“均田免赋”的口号。

【解答】根据所学知识可知,明朝末年,陕北连年旱荒,加上土地兼并,赋税沉重,李自成率领的农民起义军进入中原后,提出了“均田免赋”的口号,得到了广大农民的热烈拥护。他还规定了严明的军纪,不许妄杀一人,不得侵占民房,严禁抢掠,还向贫苦民众发钱粮。闯王李自成在崇祯二年(1629年)率领农民起义并且提出“均田免赋”口号,获得广大人民的欢迎。该口号的提出主要针对土地兼并,赋税沉重。

故选:A。

【点评】本题注重考查学生的分析能力,本题的关键点是分析题干,注意准确识记李自成起义的相关知识。

13.【分析】本题考查满族的兴起。1635年,皇太极将女真族改名为满洲,一般称为满族.

【解答】根据所学知识可知,1616年,努尔哈赤统一了女真各部。努尔哈赤死后,皇太极继位,1635年,皇太极改族名为满洲,一般称为满族,C符合题意;鞑靼是蒙古族的一支,排除A;畏兀儿是维吾尔族的前身,排除B;藏族生活在西藏地区,前身是吐蕃,和女真族无关,排除D。

故选:C。

【点评】解答本题要把握满族兴起的相关内容,运用所学,分析题目的要求,即可作答。

14.【分析】本题主要考查清加强西藏管理的措施。1727年,雍正帝设驻藏大臣,代表中央政府与达赖和班禅共同管理西藏事务。

【解答】西藏自古就是中国领土不可分割的一部分。1727年,雍正帝设驻藏大臣,代表中央政府与达赖和班禅共同管理西藏事务,规定达赖和班禅的继承,必须报请中央政府批准。驻藏大臣作为中央政府的代表长驻西藏,同达赖、班禅共同管理西藏,加强了清朝对西藏的管理,有利于维护多民族国家的统一。与清朝加强对西藏地区管辖有关的是设置驻藏大臣。D符合题意。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握明清统一多民族国家巩固和发展的措施。

15.【分析】本题主要考查台湾府的设立的相关史实。重点掌握我国历代对台湾的管辖的相关史实。

【解答】明朝后期,荷兰殖民者侵占了我国宝岛台湾。1661年,在东南沿海一带坚持抗清的郑成功率领战舰数百艘,从金门出发横渡台湾海峡到达台湾西海岸,在当地人民支持下,经过激烈战斗,终于在1662年初打败了荷兰殖民者,使台湾重新回到了祖国的怀抱。大臣施琅劝告康熙帝说,没有台湾,东南沿海不得安宁,台湾虽然边远,却是沿海要害之所在。于是,康熙帝决定在台湾设置管理机构。1684年,清设台湾府,隶属福建省。台湾府的设置,加强了台湾同祖国大陆的联系,促进了台湾的开发,巩固了祖国的海防。选项B符合题意,选项ACD不符合题意,排除。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记台湾府的设立的相关史实。

16.【分析】本题主要考查清朝时期多民族国家的巩固的相关史实。掌握清朝时期对新疆及西藏的管辖。

【解答】清朝康熙帝击溃准噶尔部的噶尔丹叛军,维护了国家的统一。1653年,清朝顺治皇帝册封“达赖喇嘛”,1713年,康熙皇帝册封“班禅额尔德尼”,并规定以后历世达赖和班禅都必须经过中央政府的册封。1727年,雍正设置驻藏大臣,代表中央政府与达赖和班禅共同管理西藏事务,规定达赖和班禅的继承,必须报请中央政府批准,加强对西藏的管理。清政府为加强对西藏的管辖制定了金瓶掣签制度。乾隆帝制定“金瓶掣签制度”,规定喇嘛教活佛转世人选必须由中央颁发的金奔巴瓶抽签决定,这一措施加强了对西藏的管辖。1770年,渥巴锡率土尔扈特各部近17万人离开伏尔加河流域东返祖国。他们多次粉碎俄军的围追堵截,历尽艰险,克服了无数困难,余下7万人,终于在1771年8月进入新疆境内,回到了祖国。乾隆皇帝在避暑山庄召见渥巴锡等众首领,封渥巴锡为“卓里克图汗”意为“英雄汗”并妥善安置了其部众。故据“平定噶尔丹叛乱”、“中央册封达赖、班禅”、“金瓶掣签制度”“土尔扈特部回归”等可知,该历史课探究的主题应为清对统一多民族国家发展的贡献。题干反映的是清朝解决边疆和民族关系的措施,与中国人民抗击外来侵略和中西交通与文化交流无关,排除AD。“中央册封达赖、班禅”“金瓶掣签制度”,没有体现清朝中央政府加强对地方管理的强硬措施,排除B。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记清朝时期多民族国家的巩固的相关史实。

17.【分析】本题主要考查明清统一多民族国家巩固。掌握伊犁将军的设置。

【解答】据题干信息并结合所学知识可知,乾隆帝时,1757年维吾尔族回部上层贵族大和卓与小和卓发动叛乱,1785年乾隆帝下令调兵讨伐,在维吾尔等族人民的支持下,清军经过两年战斗,平定了大小和卓分裂祖国的叛乱。乾隆帝平定了大小和卓的叛乱后,设置了伊犁将军,管辖包括巴尔喀什湖在内的整个新疆地区,巩固了我国的西北边疆,维护了国家的统一,B符合题意。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握明清统一多民族国家巩固和发展的措施。

18.【分析】本题考查明清经济的发展,知道题干看不出苏州节日众多。

【解答】根据题干信息“乾隆年间的苏州,拥有‘十万烟火’,财富‘甲天下’,有的地段‘地值寸金’”并结合所学知识可知,“十万烟火”反映人口多;财富“甲天下”,有的地段“地值寸金”反映商业繁荣、地价上涨;题干看不出苏州节日众多。

故选:C。

【点评】本题考查明清经济的发展,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

19.【分析】本题主要考查清朝前期商业的繁荣的相关史实。清朝前期的商业很发达,陆路和水运的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛。

【解答】清朝前期的商业很发达,陆路和水运的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。一些原来的农村地区发展为工商业市镇,有的地方居民超过万户,比县城的规模还大。如吴江县的盛泽镇,出现了“舟楫塞港,街道肩摩”的景象; 湖北的汉口镇在明朝中期才发展起来,到清朝时已成为“人烟数十里,贾户数千家”的都会。在北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州等大城市中,工商业非常繁荣。乾隆时期的苏州,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,有的地段“地值寸金”。清朝前期,湖北的汉口镇已是一个“人烟数十里,贾户数千家”的都会。“贾户数千家”反映出汉口镇商业的繁荣,选项C符合题意。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生对所学知识的识记和应用能力。理解并识记清朝前期商业的繁荣的相关史实。

20.【分析】本题考查清朝耕地面积变化的原因,知道城镇经济的发展不是清朝耕地面积不断扩大的原因。

【解答】据表中清朝耕地面积的统计数据可知,清朝耕地面积不断扩大的原因有政府大力推行垦荒政策,统治者重视农业生产,人民的辛勤劳作。故对清朝耕地面积变化原因的解读不正确的是城镇经济的发展。

故选:C。

【点评】本题考查清朝耕地面积变化的原因,考查学生的识记和理解能力,解题关键是熟练掌握基础知识。

21.【分析】本题主要考查清朝前期人口增加的原因。清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力强盛,社会安定,人口的数量也有了很大的增长。

【解答】据题干图片可知,这反映了人口增加的历史现象,这主要得益于清朝前期的经济的恢复和发展。明朝鼎盛时期,全国人口达到1亿多。明末以来的经济衰败和连年战乱,造成人口锐减。清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力强盛,社会安定,人口的数量也有了很大的增长。到康熙时,全国人口总数已达到1.5亿。乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界人口的三分之一。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生对图片的解读能力和对历史知识的识记、理解能力。理解并识记明清经济的发展的相关史实。

22.【分析】本题考查了文字狱。文字狱的兴起,其实质是清朝民族矛盾加深的结果,是民族歧视和民族压迫的重要表现。

【解答】依据所学可知,文字狱是清朝统治者为加强思想控制而对不利于他们统治言行进行严厉钳制的措施。主要发生在康熙、雍正、乾隆时期。清代的文字狱是清朝文化专制和民族统治的产物。其根本目的是要在思想文化领域内树立起封建君主专制和满族贵族统治的绝对权威。这种文字狱造成了及其严重的社会后果,给中国文化的发展和社会进步带来了消极影响。因此文人大多埋头于古籍,不敢过问社会现实,考据之风大盛,这反映了清代思想专制加强,所以B项符合题意;明朝开始盛世八股取士,A排除;CD项与“不敢过问社会现实”不符,排除。

故选:B。

【点评】本题注重考查学生的分析能力,本题的关键点是分析题干,注意准确识记文字狱的相关知识点。

23.【分析】本题考查的是清朝的军机处,本题的关键信息是“其大臣惟尚书、侍郎被宠眷尤异者,始得入”。

【解答】根据材料信息“其大臣惟尚书、侍郎被宠眷尤异者,始得入”可知军机处官员由皇帝的亲信组成。军机大臣主要职责是跪受笔录、传达皇帝诏令,便于皇帝掌握大权。

故选:A。

【点评】本题主要考查清朝的军机处,主要考查学生的分析归纳和综合运用历史史实的能力。

24.【分析】本题主要考查闭关锁国政策。闭关锁国政策对西方殖民者的侵略活动,起过一定的自卫作用。

【解答】据题干“乾隆皇帝通知浙海关把关税税率提高一倍,企图通过关税手段让洋商无利可图,使他们不再来宁波贸易。但英国东印度公司仍不断派商船前往宁波贸易,于是清廷在 1757 年关闭了其他港口,只开放广州一处作为对外通商口岸。”可知,这反映了清朝实行闭关锁国政策。

故选:C。

【点评】本题主要考查闭关锁国政策,重点识记内容与影响。

25.【分析】本题以乾隆时期,闽浙总督杨庭璋奏折中的一段话为切入点,考查闭关锁国政策的相关知识。

【解答】由“乾隆时期”结合所学,乾隆时期,清政府对外采取闭关锁国政策,因此材料中外贸易日益减少跟清朝实行闭关锁国政策有关。闭关锁国政策使中国与世隔绝,既看不到世界形势的变化,也不能适时地向西方学习先进的科学知识和生产技术,使中国逐渐在世界上落伍了。C项符合题意。

故选:C。

【点评】注意对材料的解读,识记闭关锁国政策的表现及其危害。

26.【分析】本题考查清朝强化君主专制的相关史实。理解并识记有关清朝强化君主专制的知识是解题关键。

【解答】结合课本所学知识可知,雍正帝时期设立的是军机处,故选A;

中书省在明代已经被废除,排除B;

内阁设立于明代,排除C;

文字狱是思想专制政策,康熙时期就已经出现,排除D。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记清朝强化君主专制的相关史实。

27.【分析】本题考查了文字狱。文字狱的兴起,其实质是清朝民族矛盾加深的结果,是民族歧视和民族压迫的重要表现。

【解答】四库全书馆在编书的同时承担的一项重要使命却是“禁书与焚书”,反映了当时的思想文化专制,即大兴文字狱。为从思想领域严密控制知识分子,康熙、雍正和乾隆三朝经常从知识分子的诗词文章中摘取只言片语,加以歪曲解释,再借题发挥,罗织罪状,制造了大批冤狱。它造成了社会恐怖,摧残了人才。许多知识分子不敢过问政治,从而禁锢了思想,严重阻碍了中国社会的发展和进步。

故选:D。

【点评】解答本题要正确理解题意,考查了文字狱,在此基础上,结合分析各个选项,选出正确答案。

28.【分析】本题主要考查曹雪芹的《红楼梦》的相关史实。“艺术成就最高、影响最深远”是解答本题的关键。

【解答】清代的小说创作取得了空前的成就,其中艺术成就最高、影响最深远的是曹雪芹的《红楼梦》。这部长篇小说初名《石头记》,曹雪芹以毕生的精力进行艰苦的创作,生前基本定稿了前80回。后来经高鹗整理续写了后40回,题名《红楼梦》,在乾隆晚期时排印面世。选项A符合题意。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力。理解并识记曹雪芹的《红楼梦》的相关史实。

29.【分析】本题以某同学学习清朝前期的文学艺术后制作的一张卡片为依托,考查京剧。注意掌握相关基础知识。

【解答】仔细阅读某同学学习清朝前期的文学艺术后制作的卡片并结合所学知识可知,该剧种是京剧。19世纪中期,以徽剧、汉调为基础,初步形成的新剧种是京剧,京剧又称“皮黄”,由“西皮”和“二黄”两种基本腔调组成,有“国剧”之称。现在它仍是具有全国影响的大剧种,是中国戏曲的繁荣的代表。清乾隆末期(1790年),四大徽班进北京后,于嘉庆、道光年间同来自湖北的汉调艺人合作,相互影响,接受了昆曲、秦腔的部分剧目、曲调和表演方法,并吸收了一些民间曲调,逐渐融合形成京剧。

故选:C。

【点评】本题考查学生识记和分析历史知识的能力,识记与灵活掌握明清文化的相关史实。

30.【分析】本题考查了清朝的社会危机,注意题目强调的朝代是清朝。

【解答】清朝是一个大一统的封建王朝,民族政权并立不是清朝的社会现象。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生对历史知识的灵活运用能力,需要灵活运用清朝是一个大一统的封建王朝。

二、非选择题共4题,其中第31题6分,第32题12分,第33题12分,第34题10分。

31.【分析】本题考查清朝巩固统一的措施、闭关锁国政策等相关史实,掌握相关的基础知识。

【解答】(1)根据材料可知,清代“幅员有可观”的原因是清代在台湾设置台湾府(或在新疆设置伊犁将军、在西藏设置驻藏大臣)。

(2)我同意作者对于清朝的评价,结合所学知识可知,理由是清朝统一全国后,加强君主专制,社会经济有所进步,人口有了很大增长,并对西藏、新疆、台湾等进行有效的管辖,奠定了现代中国版图的基础。

故答案为:

(1)清代在台湾设置台湾府(或在新疆设置伊犁将军、在西藏设置驻藏大臣)。

(2)判断:同意;理由:清朝统一全国后,加强君主专制,社会经济有所进步,人口有了很大增长,并对西藏、新疆、台湾等进行有效的管辖,奠定了现代中国版图的基础。

【点评】本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记清朝巩固统一的措施、闭关锁国政策等相关史实。

32.【分析】本题考查明朝强化皇权的措施等相关史实,掌握相关的基础知识。

【解答】(1)根据材料一可知,“帝方自操威柄”中“帝”指代的对象是明太祖,造成“帝方自操威柄”的原因是在中央,朱元璋为进一步集中权力,废除了以往长期存在的丞相制度和中书省,提升吏、户、礼、兵、刑、工六部的职权,并使六部直接向皇帝负责。

(2)根据材料二可知,明朝地方官制改革最突出的特点是废行省,设三司,使行省的权力分散。

(3)根据材料三可知,材料所表示的机构名称是锦衣卫,结合所学知识可知,该机构对皇帝统治起到的作用是保护皇帝,镇压臣民。

(4)根据材料四可知,明代整顿吏治的主要特点是重典治吏或从重从严打击贪污腐败犯法行为。

故答案为:

(1)明太祖;在中央,朱元璋为进一步集中权力,废除了以往长期存在的丞相制度和中书省,提升吏、户、礼、兵、刑、工六部的职权,并使六部直接向皇帝负责。

(2)废行省,设三司,使行省的权力分散。

(3)锦衣卫;保护皇帝,镇压臣民。

(4)重典治吏或从重从严打击贪污腐败犯法行为。

【点评】本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记明朝强化皇权的措施等相关史实。

33.【分析】本题考查戚继光抗倭、郑成功收复台湾、雅克萨之战的过程和影响。戚继光抗倭、郑成功收复台湾、雅克萨之战是我国抵御外来侵略的史实。

【解答】(1)根据材料一,指出“戚”所指的是戚继光。明朝中期以后,海防松弛,倭患严重,明政府派遣戚继光等抗倭。戚继光抗倭抵御外来侵略,保卫人民的生命财产安全。

(2)根据材料二“俗话中的“铁人”指的就是郑氏的铁人军,这支军队为驱逐荷兰殖民者立下了汗马功劳”可知“铁人军”的领导人物是郑成功。明朝后期,荷兰殖民者侵占了我国宝岛台湾。1661年,在东南沿海一带坚持抗清的郑成功率领战舰数百艘,从金门出发横渡台湾海峡到达台湾西海岸,在当地人民支持下,经过激烈战斗,终于在1662年初打败了荷兰殖民者,使台湾重新回到了祖国的怀抱。

(3)根据材料三“罗刹扰我黑龙江,松花江一带三十余年,其所窃据距我朝发祥之地甚近”可知我国抗击“罗刹”进行的战役是雅克萨之战。17世纪中期沙皇俄国的势力侵入我国黑龙江流域,在雅克萨和尼布楚修筑城堡,为扩大侵略的据点。他们在中国的领土上烧杀抢掠,无恶不作。为保卫祖国疆土,康熙帝两次命令清军水陆并进围攻雅克萨,击毙侵略军头目托尔布津,沙俄政府被迫同意通过谈判解决两国东段边界问题。

(4)戚继光抗倭、郑成功收复台湾、雅克萨之战都我国反对殖民侵略、捍卫国家主权的史实,故述材料反映的相同主题是反对殖民侵略、捍卫国家主权。

故答案为:

(1)戚继光;抵御外来侵略,保卫人民的生命财产安全。

(2)郑成功;台湾。

(3)雅克萨之战。

(4)反对殖民侵略/捍卫国家主权(观点正确,言之有理即可)。

【点评】掌握戚继光抗倭、郑成功收复台湾、雅克萨之战的过程和意义。

34.【分析】本题考查明清时期强化皇权的措施等相关史实,掌握相关的基础知识。

【解答】(1)君主专制达到极端强化的朝代是清朝。为了加强君主专制,雍正帝设立军机处,军国大事完全凭皇帝裁决,军机大臣只是跪在地上拿笔记录,然后传达给中央各部和地方官员去执行。它的设立标志着我国封建君主集权的进一步强化。

(2)阅读以上材料,围绕其主题可以提炼观点为明清君主专制阻碍了社会进步,为强化君主专制,明朝统治者规定选拔人才的考试题目必须来自四书五经,考生不得自己随意发挥,对答卷也有严格规定,称“八股文”。八股文内容空疏、形式呆板,又脱离实际、禁锢思想。应试的人为了能够被录取,只有死读四书五经,成为皇帝旨意的顺从者。清朝统治者从思想领域严密控制知识分子,许多知识分子遭到迫害,称“文字狱”。文字狱造成了社会恐怖,摧残了许多人才,禁锢了人们的思想言论,严重阻碍了思想、学术的发展和进步。所以,制度必须与时俱进,不断完善和创新,才能推动社会进步。

故答案为:

(1)清朝。

(2)明清君主专制阻碍了社会进步

为强化君主专制,明朝统治者规定选拔人才的考试题目必须来自四书五经,考生不得自己随意发挥,对答卷也有严格规定,称“八股文”。八股文内容空疏、形式呆板,又脱离实际、禁锢思想。应试的人为了能够被录取,只有死读四书五经,成为皇帝旨意的顺从者。清朝统治者从思想领域严密控制知识分子,许多知识分子遭到迫害,称“文字狱”。文字狱造成了社会恐怖,摧残了许多人才,禁锢了人们的思想言论,严重阻碍了思想、学术的发展和进步。所以,制度必须与时俱进,不断完善和创新,才能推动社会进步。

【点评】本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记明清时期强化皇权的措施等相关史实。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源