第八章常见的酸碱盐单元练习-2021-2022学年九年级化学科粤版(2012)下册(word版有答案)

文档属性

| 名称 | 第八章常见的酸碱盐单元练习-2021-2022学年九年级化学科粤版(2012)下册(word版有答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 227.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-03-06 20:18:49 | ||

图片预览

文档简介

第八章 常见的酸碱盐 单元练习

一、单选题

1.硫酸厂的废液可以用氢氧化钠溶液来中和。氢氧化钠溶液与硫酸反应过程中减少的离子是

A.Na+ 、 B.H+、 C.Na+ 、OH- D.H+、OH-

2.下列有关熟石灰的说法错误的是

A.熟石灰又称为消石灰 B.熟石灰是一种常见的碱

C.熟石灰的溶解度随温度升高而增大 D.熟石灰可以用来配制农药波尔多液

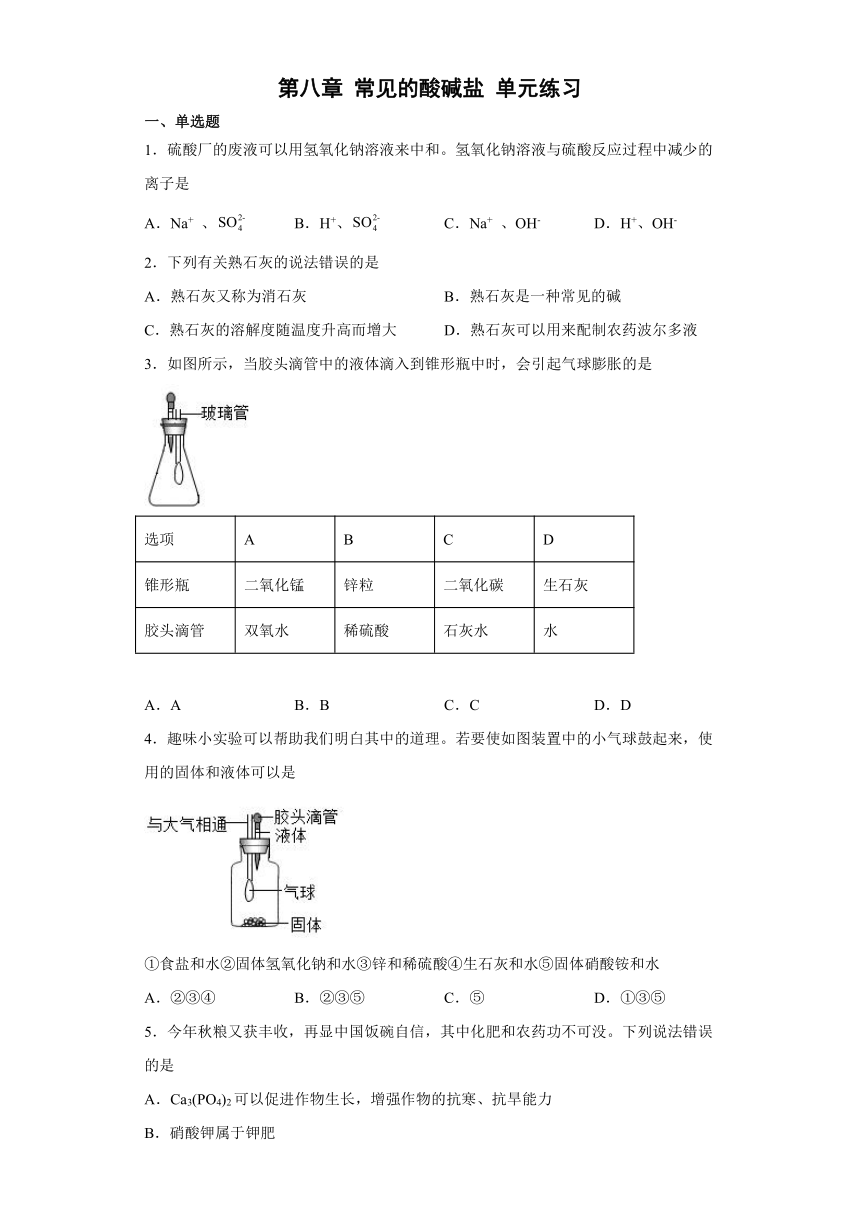

3.如图所示,当胶头滴管中的液体滴入到锥形瓶中时,会引起气球膨胀的是

选项 A B C D

锥形瓶 二氧化锰 锌粒 二氧化碳 生石灰

胶头滴管 双氧水 稀硫酸 石灰水 水

A.A B.B C.C D.D

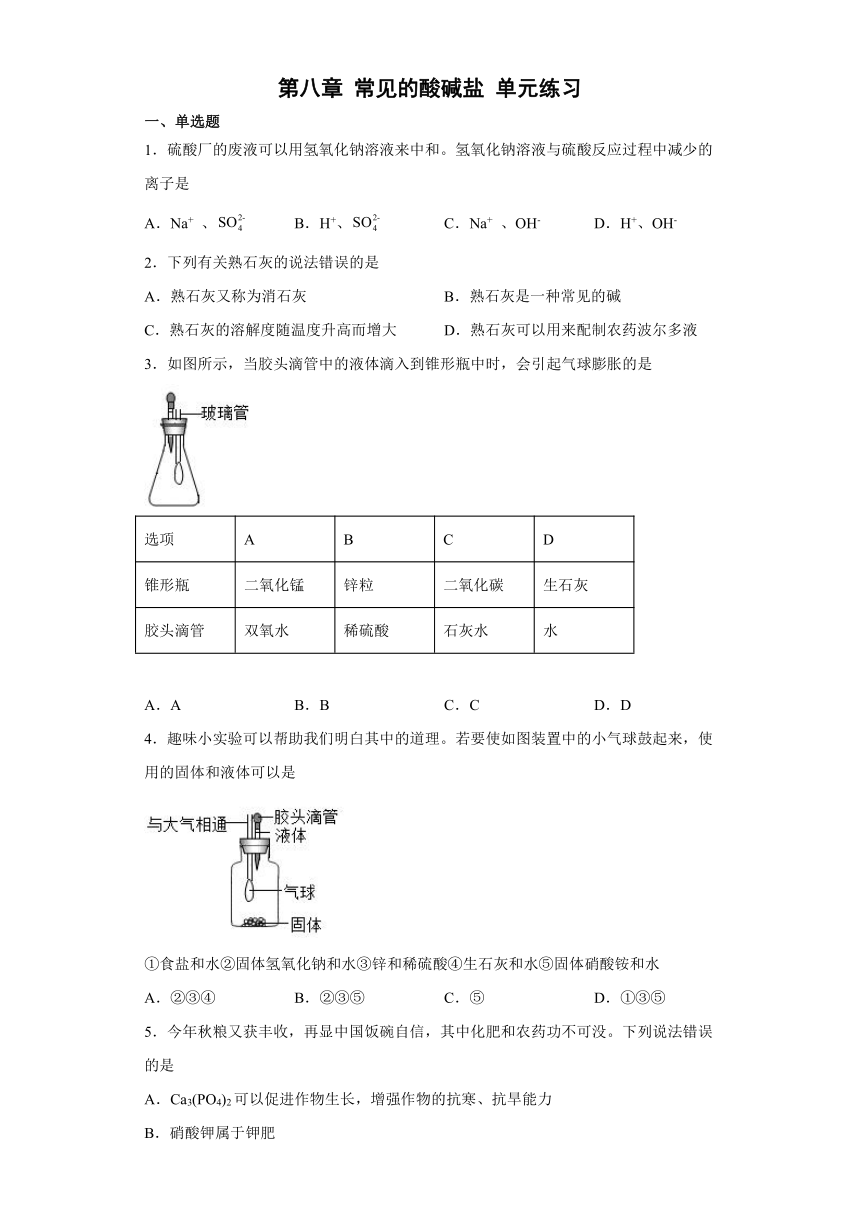

4.趣味小实验可以帮助我们明白其中的道理。若要使如图装置中的小气球鼓起来,使用的固体和液体可以是

①食盐和水②固体氢氧化钠和水③锌和稀硫酸④生石灰和水⑤固体硝酸铵和水

A.②③④ B.②③⑤ C.⑤ D.①③⑤

5.今年秋粮又获丰收,再显中国饭碗自信,其中化肥和农药功不可没。下列说法错误的是

A.Ca3(PO4)2可以促进作物生长,增强作物的抗寒、抗旱能力

B.硝酸钾属于钾肥

C.含氮量为40%的尿素【CO(NH2)2】化肥样品为混合物

D.大量施用化肥和农药会造成环境污染

6.下列离子在溶液中能大量共存的是

A.K+、Na+、、Cl- B.Na+、H+、、

C.、K+、OH-、 D.Ag+,Mg2+、、Cl-

7.如图所示的四个图象,分别对应四种过程,其中不正确的是

A.①过氧化氢溶液与二氧化锰混合制取氧气

B.②一氧化碳还原一定质量的氧化铜

C.③高温煅烧石灰石

D.④等质量碳酸钙分别与等体积等质量分数的稀盐酸(足量)反应

8.下列图像能正确反映其对应的实验操作的是

A.向装有等质量镁粉和铝粉的烧杯中分别加入足量等浓度的稀盐酸

B.向氢氧化钠与碳酸钠的混合溶液中滴加稀硫酸

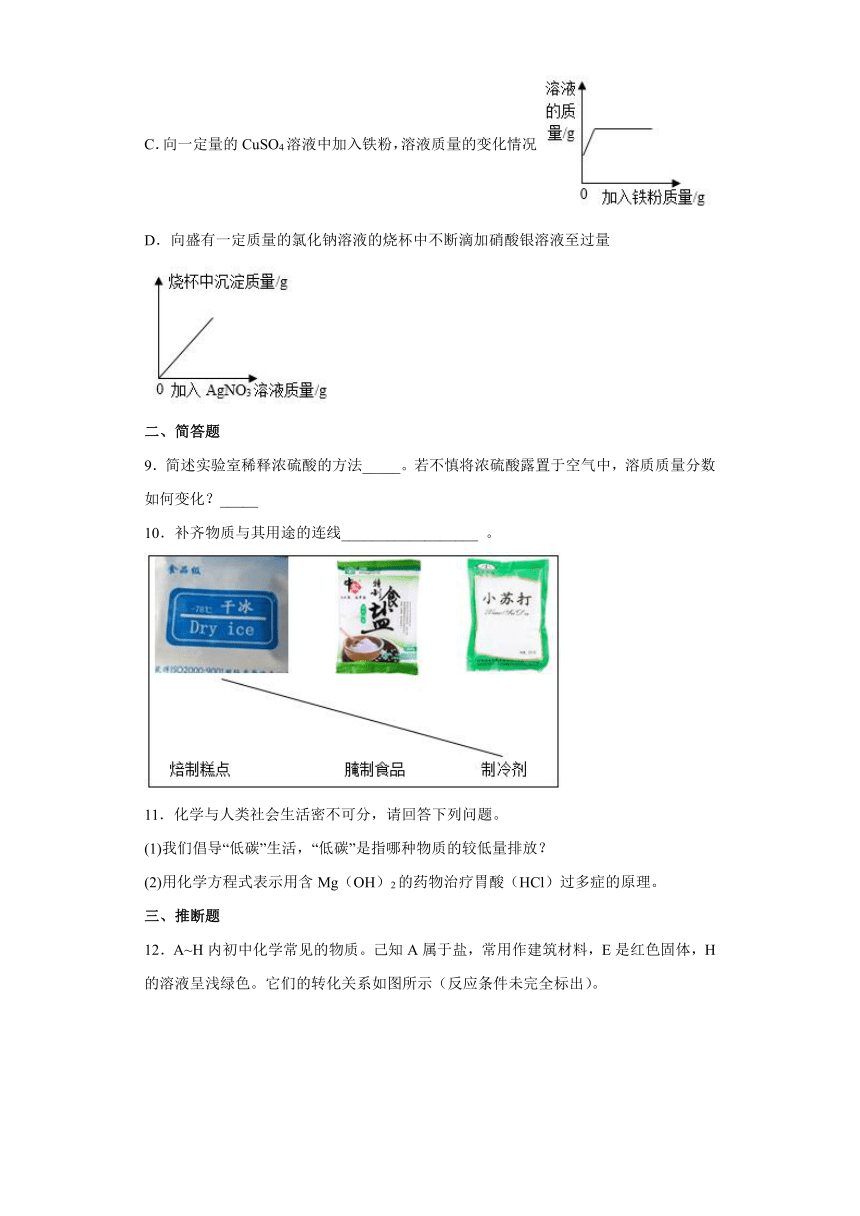

C.向一定量的CuSO4溶液中加入铁粉,溶液质量的变化情况

D.向盛有一定质量的氯化钠溶液的烧杯中不断滴加硝酸银溶液至过量

二、简答题

9.简述实验室稀释浓硫酸的方法_____。若不慎将浓硫酸露置于空气中,溶质质量分数如何变化?_____

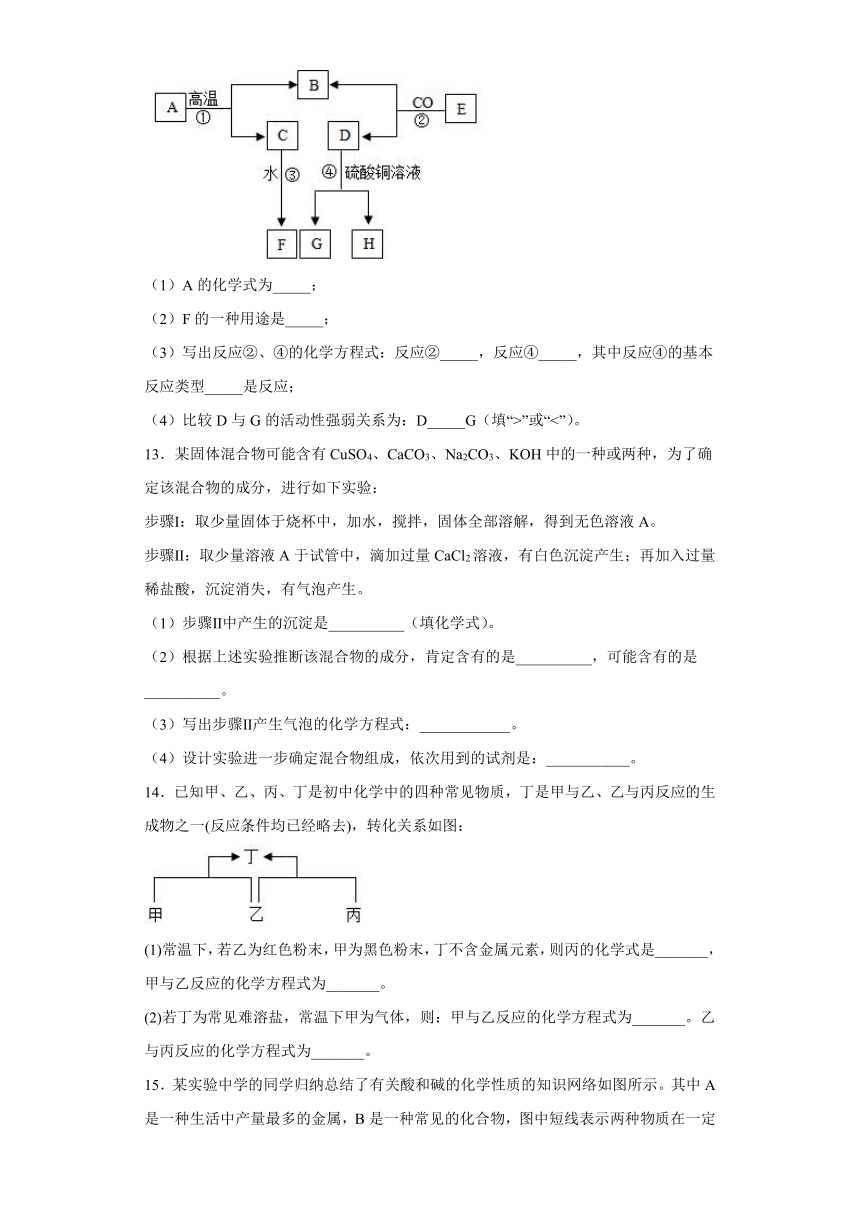

10.补齐物质与其用途的连线__________________ 。

11.化学与人类社会生活密不可分,请回答下列问题。

(1)我们倡导“低碳”生活,“低碳”是指哪种物质的较低量排放?

(2)用化学方程式表示用含Mg(OH)2的药物治疗胃酸(HCl)过多症的原理。

三、推断题

12.A~H内初中化学常见的物质。己知A属于盐,常用作建筑材料,E是红色固体,H的溶液呈浅绿色。它们的转化关系如图所示(反应条件未完全标出)。

(1)A的化学式为_____;

(2)F的一种用途是_____;

(3)写出反应②、④的化学方程式:反应②_____,反应④_____,其中反应④的基本反应类型_____是反应;

(4)比较D与G的活动性强弱关系为:D_____G(填“>”或“<”)。

13.某固体混合物可能含有CuSO4、CaCO3、Na2CO3、KOH中的一种或两种,为了确定该混合物的成分,进行如下实验:

步骤Ⅰ:取少量固体于烧杯中,加水,搅拌,固体全部溶解,得到无色溶液A。

步骤Ⅱ:取少量溶液A于试管中,滴加过量CaCl2溶液,有白色沉淀产生;再加入过量稀盐酸,沉淀消失,有气泡产生。

(1)步骤Ⅱ中产生的沉淀是__________(填化学式)。

(2)根据上述实验推断该混合物的成分,肯定含有的是__________,可能含有的是__________。

(3)写出步骤Ⅱ产生气泡的化学方程式:____________。

(4)设计实验进一步确定混合物组成,依次用到的试剂是:___________。

14.已知甲、乙、丙、丁是初中化学中的四种常见物质,丁是甲与乙、乙与丙反应的生成物之一(反应条件均已经略去),转化关系如图:

(1)常温下,若乙为红色粉末,甲为黑色粉末,丁不含金属元素,则丙的化学式是_______,甲与乙反应的化学方程式为_______。

(2)若丁为常见难溶盐,常温下甲为气体,则:甲与乙反应的化学方程式为_______。乙与丙反应的化学方程式为_______。

15.某实验中学的同学归纳总结了有关酸和碱的化学性质的知识网络如图所示。其中A是一种生活中产量最多的金属,B是一种常见的化合物,图中短线表示两种物质在一定条件下可以发生化学反应。请根据图示回答有关问题。

(1)B可能是_______(填化学式);

(2)请写出有关反应的化学方程式:反应⑨:_______;

(3)请你用文字描述反应⑤的实验现象_______;

(4)图中所标的9个反应中,属于置换反应的是化学方程式_______。

四、实验题

16.根据图回答问题:

(1)由实验1得到的结论是 ______________________________ 。为确保实验成功,操作时需注意的问题是 ________________________________________________ 。

(2)实验2的目的是 _________________________________ 。

(3)实验3中发生反应的化学方程式为 ____________________________ ,当观察到溶液由红色变为无色后,小明想知道反应后溶液中除NaCl外,是否还含有其它溶质(不考虑酚酞),于是他向反应后的溶液中加入一种试剂,从而得出了结论。小明加入的试剂可能是 _____________________ 。

17.初中化学课本中的一些实验如图所示,仔细看图,问答下列问题:

(1)图1实验中,如果先将水倒入浓疏酸中,会造成________;

(2)图2实验中,玻璃棒的作用是__________;过滤两次后滤液仍旧浑浊,可能的原因是_______。(只答一点)

(3)图3实验中,使用玻璃棒搅拌,其作用是________。

18.某同学用如下图装置A、B进行趣味实验。

(1)在装置A中,他在燃烧匙中点燃了某种固体物质,待锥形瓶冷却后,发现气球鼓起来,推测可能发生的反应的化学方程式(写出一种即可,下同)。

(2)在装置B中,他将滴管中的液体加入到锥形瓶中,发现气球也鼓起来。你推测可能发生反应的化学方程式。

五、计算题

19.某化学兴趣活动小组用采集的石灰岩样品进行相关实验。将采集到的样品用水冲洗后晾干,称取20.00g样品平均分成两份,分别与足量相同的稀盐酸反应,测定释放出二氧化碳的质量与反应时间的关系如图所示。

(1)由图中曲线可以看出,固体物质与液体物质反应,当其他条件相同时,接触面积越 ,其反应速率越 。

(2)求样品中碳酸钙的质量分数(假设样品中其他杂质不参加反应,不考虑水、氯化氢逸出)。

20.向盛有一定质量氢氧化钠溶液的试管中加入1.6g白色硫酸铜粉末,恰好完全反应,过滤,得到10.0g溶液(操作带来的质量损失均忽略不计)。已知Cu的相对原子质量为64,请计算:(计算结果均保留2位小数)

(1)过滤得到的滤渣质量;

(2)所得溶液的溶质质量分数;

(3)原试管中氢氧化钠溶液的质量。

21.大理石的主要成分为碳酸钙,是一种重要的建筑材料,隆回某化学兴趣小组对某种大理石中碳酸钙的含量进行了探究,小组成员收集大理石样品6g,放入烧杯中,并逐份加入相同浓度的稀盐酸(样品中杂质不于酸反应),实验测得烧杯中物质的总质量与加入稀盐酸的总质量关系如下表所示。

稀盐酸的总质量(g) 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

烧杯中物质的总质量(g) 15.56 25.12 34.68 44.24 53.80 63.80 73.80

(1)实验结束时,共生成二氧化碳的质量为___________。

(2)求样品中碳酸钙的质量分数(结果保留一位小数)。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

2.C

3.C

4.C

5.B

6.A

7.A

8.B

9. 将浓硫酸沿烧杯内壁慢慢注入水中,并用玻璃棒不断搅拌 变小

10.食盐——腌制食品 小苏打——焙制糕点

11.(1)“低碳”是指二氧化碳的较低量排放。

(2)

12. CaCO3 用作建筑材料、保护树木、配制农药波尔多液、改良酸性土壤等(任选一,合理均可) 置换 >

13. CaCO3 Na2CO3 KOH CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑ 氯化钡溶液,酚酞溶液

14.(1) CO

(2) ,合理即可 ,合理即可

15.(1)Na2CO3

(2)Ca(OH)2+2HCl=CaCl2+2H2O

(3)黑色固体逐渐消失(减少),溶液由无色变为蓝色

(4)Fe+H2SO4═FeSO4+H2↑

16. 二氧化碳不燃烧也不支持燃烧,密度比空气大 沿蜡烛对面一侧烧杯内壁缓缓倾倒二氧化碳 探究反应物的状态对反应速率的影响 紫色石蕊溶液(或锌等活泼金属或碳酸钠溶液等)

17. 酸液飞溅(或者酸液四溅,液滴飞溅,液体溅出均可) 引流 滤纸破损(或者漏斗内液面高于滤纸边缘或者仪器不干净合理即可) 防止局部温度过高造成液滴飞溅

18.(1)

(2)

19.(1) 大 快 (或 小 慢) (2)75%

20.(1)0.98g

(2)14.2%

(3)9.38g

21.(1)2.2g

(2)解:设样品中碳酸钙质量为x。

x=5g

样品中碳酸钙的质量分数为。

答:样品中碳酸钙的质量分数为83.3%。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1.硫酸厂的废液可以用氢氧化钠溶液来中和。氢氧化钠溶液与硫酸反应过程中减少的离子是

A.Na+ 、 B.H+、 C.Na+ 、OH- D.H+、OH-

2.下列有关熟石灰的说法错误的是

A.熟石灰又称为消石灰 B.熟石灰是一种常见的碱

C.熟石灰的溶解度随温度升高而增大 D.熟石灰可以用来配制农药波尔多液

3.如图所示,当胶头滴管中的液体滴入到锥形瓶中时,会引起气球膨胀的是

选项 A B C D

锥形瓶 二氧化锰 锌粒 二氧化碳 生石灰

胶头滴管 双氧水 稀硫酸 石灰水 水

A.A B.B C.C D.D

4.趣味小实验可以帮助我们明白其中的道理。若要使如图装置中的小气球鼓起来,使用的固体和液体可以是

①食盐和水②固体氢氧化钠和水③锌和稀硫酸④生石灰和水⑤固体硝酸铵和水

A.②③④ B.②③⑤ C.⑤ D.①③⑤

5.今年秋粮又获丰收,再显中国饭碗自信,其中化肥和农药功不可没。下列说法错误的是

A.Ca3(PO4)2可以促进作物生长,增强作物的抗寒、抗旱能力

B.硝酸钾属于钾肥

C.含氮量为40%的尿素【CO(NH2)2】化肥样品为混合物

D.大量施用化肥和农药会造成环境污染

6.下列离子在溶液中能大量共存的是

A.K+、Na+、、Cl- B.Na+、H+、、

C.、K+、OH-、 D.Ag+,Mg2+、、Cl-

7.如图所示的四个图象,分别对应四种过程,其中不正确的是

A.①过氧化氢溶液与二氧化锰混合制取氧气

B.②一氧化碳还原一定质量的氧化铜

C.③高温煅烧石灰石

D.④等质量碳酸钙分别与等体积等质量分数的稀盐酸(足量)反应

8.下列图像能正确反映其对应的实验操作的是

A.向装有等质量镁粉和铝粉的烧杯中分别加入足量等浓度的稀盐酸

B.向氢氧化钠与碳酸钠的混合溶液中滴加稀硫酸

C.向一定量的CuSO4溶液中加入铁粉,溶液质量的变化情况

D.向盛有一定质量的氯化钠溶液的烧杯中不断滴加硝酸银溶液至过量

二、简答题

9.简述实验室稀释浓硫酸的方法_____。若不慎将浓硫酸露置于空气中,溶质质量分数如何变化?_____

10.补齐物质与其用途的连线__________________ 。

11.化学与人类社会生活密不可分,请回答下列问题。

(1)我们倡导“低碳”生活,“低碳”是指哪种物质的较低量排放?

(2)用化学方程式表示用含Mg(OH)2的药物治疗胃酸(HCl)过多症的原理。

三、推断题

12.A~H内初中化学常见的物质。己知A属于盐,常用作建筑材料,E是红色固体,H的溶液呈浅绿色。它们的转化关系如图所示(反应条件未完全标出)。

(1)A的化学式为_____;

(2)F的一种用途是_____;

(3)写出反应②、④的化学方程式:反应②_____,反应④_____,其中反应④的基本反应类型_____是反应;

(4)比较D与G的活动性强弱关系为:D_____G(填“>”或“<”)。

13.某固体混合物可能含有CuSO4、CaCO3、Na2CO3、KOH中的一种或两种,为了确定该混合物的成分,进行如下实验:

步骤Ⅰ:取少量固体于烧杯中,加水,搅拌,固体全部溶解,得到无色溶液A。

步骤Ⅱ:取少量溶液A于试管中,滴加过量CaCl2溶液,有白色沉淀产生;再加入过量稀盐酸,沉淀消失,有气泡产生。

(1)步骤Ⅱ中产生的沉淀是__________(填化学式)。

(2)根据上述实验推断该混合物的成分,肯定含有的是__________,可能含有的是__________。

(3)写出步骤Ⅱ产生气泡的化学方程式:____________。

(4)设计实验进一步确定混合物组成,依次用到的试剂是:___________。

14.已知甲、乙、丙、丁是初中化学中的四种常见物质,丁是甲与乙、乙与丙反应的生成物之一(反应条件均已经略去),转化关系如图:

(1)常温下,若乙为红色粉末,甲为黑色粉末,丁不含金属元素,则丙的化学式是_______,甲与乙反应的化学方程式为_______。

(2)若丁为常见难溶盐,常温下甲为气体,则:甲与乙反应的化学方程式为_______。乙与丙反应的化学方程式为_______。

15.某实验中学的同学归纳总结了有关酸和碱的化学性质的知识网络如图所示。其中A是一种生活中产量最多的金属,B是一种常见的化合物,图中短线表示两种物质在一定条件下可以发生化学反应。请根据图示回答有关问题。

(1)B可能是_______(填化学式);

(2)请写出有关反应的化学方程式:反应⑨:_______;

(3)请你用文字描述反应⑤的实验现象_______;

(4)图中所标的9个反应中,属于置换反应的是化学方程式_______。

四、实验题

16.根据图回答问题:

(1)由实验1得到的结论是 ______________________________ 。为确保实验成功,操作时需注意的问题是 ________________________________________________ 。

(2)实验2的目的是 _________________________________ 。

(3)实验3中发生反应的化学方程式为 ____________________________ ,当观察到溶液由红色变为无色后,小明想知道反应后溶液中除NaCl外,是否还含有其它溶质(不考虑酚酞),于是他向反应后的溶液中加入一种试剂,从而得出了结论。小明加入的试剂可能是 _____________________ 。

17.初中化学课本中的一些实验如图所示,仔细看图,问答下列问题:

(1)图1实验中,如果先将水倒入浓疏酸中,会造成________;

(2)图2实验中,玻璃棒的作用是__________;过滤两次后滤液仍旧浑浊,可能的原因是_______。(只答一点)

(3)图3实验中,使用玻璃棒搅拌,其作用是________。

18.某同学用如下图装置A、B进行趣味实验。

(1)在装置A中,他在燃烧匙中点燃了某种固体物质,待锥形瓶冷却后,发现气球鼓起来,推测可能发生的反应的化学方程式(写出一种即可,下同)。

(2)在装置B中,他将滴管中的液体加入到锥形瓶中,发现气球也鼓起来。你推测可能发生反应的化学方程式。

五、计算题

19.某化学兴趣活动小组用采集的石灰岩样品进行相关实验。将采集到的样品用水冲洗后晾干,称取20.00g样品平均分成两份,分别与足量相同的稀盐酸反应,测定释放出二氧化碳的质量与反应时间的关系如图所示。

(1)由图中曲线可以看出,固体物质与液体物质反应,当其他条件相同时,接触面积越 ,其反应速率越 。

(2)求样品中碳酸钙的质量分数(假设样品中其他杂质不参加反应,不考虑水、氯化氢逸出)。

20.向盛有一定质量氢氧化钠溶液的试管中加入1.6g白色硫酸铜粉末,恰好完全反应,过滤,得到10.0g溶液(操作带来的质量损失均忽略不计)。已知Cu的相对原子质量为64,请计算:(计算结果均保留2位小数)

(1)过滤得到的滤渣质量;

(2)所得溶液的溶质质量分数;

(3)原试管中氢氧化钠溶液的质量。

21.大理石的主要成分为碳酸钙,是一种重要的建筑材料,隆回某化学兴趣小组对某种大理石中碳酸钙的含量进行了探究,小组成员收集大理石样品6g,放入烧杯中,并逐份加入相同浓度的稀盐酸(样品中杂质不于酸反应),实验测得烧杯中物质的总质量与加入稀盐酸的总质量关系如下表所示。

稀盐酸的总质量(g) 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

烧杯中物质的总质量(g) 15.56 25.12 34.68 44.24 53.80 63.80 73.80

(1)实验结束时,共生成二氧化碳的质量为___________。

(2)求样品中碳酸钙的质量分数(结果保留一位小数)。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

2.C

3.C

4.C

5.B

6.A

7.A

8.B

9. 将浓硫酸沿烧杯内壁慢慢注入水中,并用玻璃棒不断搅拌 变小

10.食盐——腌制食品 小苏打——焙制糕点

11.(1)“低碳”是指二氧化碳的较低量排放。

(2)

12. CaCO3 用作建筑材料、保护树木、配制农药波尔多液、改良酸性土壤等(任选一,合理均可) 置换 >

13. CaCO3 Na2CO3 KOH CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑ 氯化钡溶液,酚酞溶液

14.(1) CO

(2) ,合理即可 ,合理即可

15.(1)Na2CO3

(2)Ca(OH)2+2HCl=CaCl2+2H2O

(3)黑色固体逐渐消失(减少),溶液由无色变为蓝色

(4)Fe+H2SO4═FeSO4+H2↑

16. 二氧化碳不燃烧也不支持燃烧,密度比空气大 沿蜡烛对面一侧烧杯内壁缓缓倾倒二氧化碳 探究反应物的状态对反应速率的影响 紫色石蕊溶液(或锌等活泼金属或碳酸钠溶液等)

17. 酸液飞溅(或者酸液四溅,液滴飞溅,液体溅出均可) 引流 滤纸破损(或者漏斗内液面高于滤纸边缘或者仪器不干净合理即可) 防止局部温度过高造成液滴飞溅

18.(1)

(2)

19.(1) 大 快 (或 小 慢) (2)75%

20.(1)0.98g

(2)14.2%

(3)9.38g

21.(1)2.2g

(2)解:设样品中碳酸钙质量为x。

x=5g

样品中碳酸钙的质量分数为。

答:样品中碳酸钙的质量分数为83.3%。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页