第六单元 科技文化与社会生活 单元测试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 第六单元 科技文化与社会生活 单元测试卷(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 70.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-07 10:59:28 | ||

图片预览

文档简介

人教部编版八年级下册《第六单元 科技文化与社会生活》单元测试卷

一、选择题(共20小题)

1.(3分)中国“氢弹之父”于敏荣获“2014年度国家最高科学技术奖”。在共和国历史上,首先打破帝国主义核垄断的科技成果是( )

A.第一颗原子弹爆炸成功

B.装有核弹头的中近程地地导弹实现核爆炸

C.成功研制出第一艘核潜艇

D.中国战略导弹部队装备洲际导弹核武器

2.(3分)按照计划,我国将于2020年左右实施空间站的建造,中国载人航天工程将进入全新发展阶段。回顾历史,我国在空间技术领域跻身于世界先进国家行列的标志是( )

A.“嫦娥三号”发射成功

B.东方红1号载人飞船发射成功

C.“神舟五号”发射成功

D.东方红1号人造卫星发射成功

3.(3分)下列科技成就中,属于我国科技工作者在“文革”期间排除错误路线干扰,坚持科学探索而取得的是( )

①第一颗原子弹爆炸成功

②首先完成了人工合成结晶牛胰岛素

③首次培育成功籼型杂交水稻

④第一颗人造地球卫星发射成功

A.①②④ B.①③ C.②③④ D.③④

4.(3分)有人说:“第一次工业革命时,中国正在沉睡;第二次工业革命时,中国正在挣扎;第三次科技革命时,中国开始奋起!”1964年我国取得的科技成就是( )

A.第一颗原子弹爆炸成功 B.神舟五号发射成功

C.东方红一号发射成功 D.导弹发射成功

5.(3分)建国以来我国科学技术成就取得的先后顺序是( )

①第一颗人造卫星发射成功 ②第一颗氢弹爆炸成功

③第一颗原子弹爆炸成功 ④第一艘无人飞船发射成功。

A.①②③④ B.③①②④ C.③②①④ D.③④②①

6.(3分)“喜看稻菽千重浪,要数风流是此翁”,人们常用它来称赞我国的一位农业科学家,赞扬他“用一粒种子改变了世界”。下列有关这位科学家的评述,正确的是( )

①这位科学家是袁隆平,被誉为“杂交水稻之父”

②他的成果说明科学技术是第一生产力

③他的成就证明中国是现代科技最发达的国家

④他的成功说明科学研究需要理论与实践相结合。

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.①②③④

7.(3分)电影《横空出世》再现了新中国在艰苦条件下研制原子弹的过程。新中国的科技成果“两弹一星”除原子弹外,还有( )

A.氢弹 第一颗人造地球卫星

B.氢弹 第一颗实用通信卫星

C.导弹 第一颗人造地球卫星

D.导弹 第一颗实用通信卫星

8.(3分)我国是爱好和平的国家,却依然研制出原子弹,其主要原因是( )

A.为新的世界大战作准备

B.打破帝国主义的核垄断,粉碎其核威胁,维护世界和平

C.向国外反华势力炫耀我国的军事实力

D.打击美国的对台政策

9.(3分)1970年4月,我国用运载火箭将中国第一颗人造地球卫星顺利送人太空轨道,它标志着中国人民成功掌握了人造卫星的空间技术。这第一颗人造地球卫星是( )

A.长征一号 B.东方红1号 C.神舟一号 D.嫦娥一号

10.(3分)1956年,毛泽东在《论十大关系》的报告中说:“我们如今已经比过去强,以后还要比如今强,不但要有更多的飞机和大炮,而且还要有原子弹。在今天的世界上,我们要不受家欺负,就不能没有这个东西。”由此可见我国决心发展“两弹一星”是为了( )

A.顺应新科技革命的潮流 B.改变国家落后的面貌

C.加强新中国的国防力量 D.落实科教兴国的战略

11.(3分)屠呦呦获得诺贝尔奖后感言:青蒿素的发现是集体发掘中医药的成功范例…如果死守老祖宗的宝贝、固步自封,中医只能是“一筐草”,无法变成“一块宝”,在这里,屠呦呦告诉人们对待传统文化应该秉持的态度是( )

A.否定传统,学习西方 B.取其精华,推陈出新

C.脱离传统,彻底创新 D.全部继承,发扬光大

12.(3分)中国有句古话:民以食为天。以前,人们是吃饱求生存,现在是吃好求健康;提倡科学饮食、合理膳食。这一变化反映了( )

①社会经济的发展

②贫困问题已得到解决

③思想观念的解放

④城乡差别已经消失

A.①③ B.③④ C.①② D.②④

13.(3分)到2003年末,中国拥有的固定电话和移动电话数量跃居世界第一位,电话由奢侈品变成日用品。这一现象不能说明的是( )

A.我们在现代生活中越来越依赖现代通信工具

B.改革开放后,我国的国民经济迅速发展

C.人们越来越重视生活质量的提高

D.人们注重环保,讲究卫生

14.(3分)恩格尔系数是衡量一个家庭或一个国家富裕程度的主要指标之一。如图是中国改革开放以来城镇居民家庭恩格尔系数(指食品支出总额占个人消费支出总额的比重)的变化情况,这一变化趋势主要说明( )

A.中国的粮食生产呈下降趋势

B.我国城镇居民消费的粮食不断减少

C.我国经济建设取得举世瞩目的成就

D.我国城镇居民的生活水平越来越高

15.(3分)八年级三班钟国平对中国现代的科技文化教育等史实进行了认真整理,他整理的笔记中,哪一项是错误的( )

A.2003年,“神舟五号”载人航天飞行成功,中国成为第三个独立掌握载人航天技术的国家

B.深化教育改革的重点是提高民族素质和创新能力

C.著名水稻专家袁隆平成功培育出籼型杂交水稻,他被国内外誉为“杂交水稻之父”

D.我国城乡居民消费结构的显著变化表现为食品支出在消费支出中的比重上升

16.(3分)下列关于我国交通条件改善的说法,不正确的是( )

A.截至2010年底,我国铁路营运里程已居世界第一位

B.许多偏远闭塞的山区也通了汽车

C.我国已成为世界民航大国

D.很多城市大力发展轨道交通,改善城市交通状况

17.(3分)改革开放前,人们曾使用过五花八门的粮票、油票和布票,反映了当时我国( )

A.经济落后,物资匮乏 B.计划生育,控制人口

C.市场经济,政府把控 D.打击投机,平抑物价

18.(3分)1993年4月1日起,按照国务院《关于加快粮食流通体制改革的通知》精神,取消了粮票和油票,实行粮油商品敞开供应。从此,伴随城镇居民近40年里程的粮票、油票等各种票证就此谢幕,象征着阳光新时期的来临。这个来临的新时期是( )

A.向社会主义过渡时期 B.社会主义道路探索时期

C.社会主义计划经济时期 D.社会主义市场经济时期

19.(3分)下列社会现象属于改革开放后出现的是( )

A.喜欢穿军装或灰色中山装

B.公费医疗

C.凭布票购买服装

D.到人才市场公开招聘职员

20.(3分)中华人民共和国成立后,党和政府大力发展科技、教育和文化事业,虽历经曲折,却取得了丰硕成果。在国庆十周年电影展览中,共展出35部电影,其中大部分为1956年拍摄,被称为“难忘的1956年”。你认为出现这种现象的主要原因是( )

A.“双百”方针的提出

B.社会主义制度的建立

C.文艺为无产阶级专政服务

D.文艺界出现繁荣局面

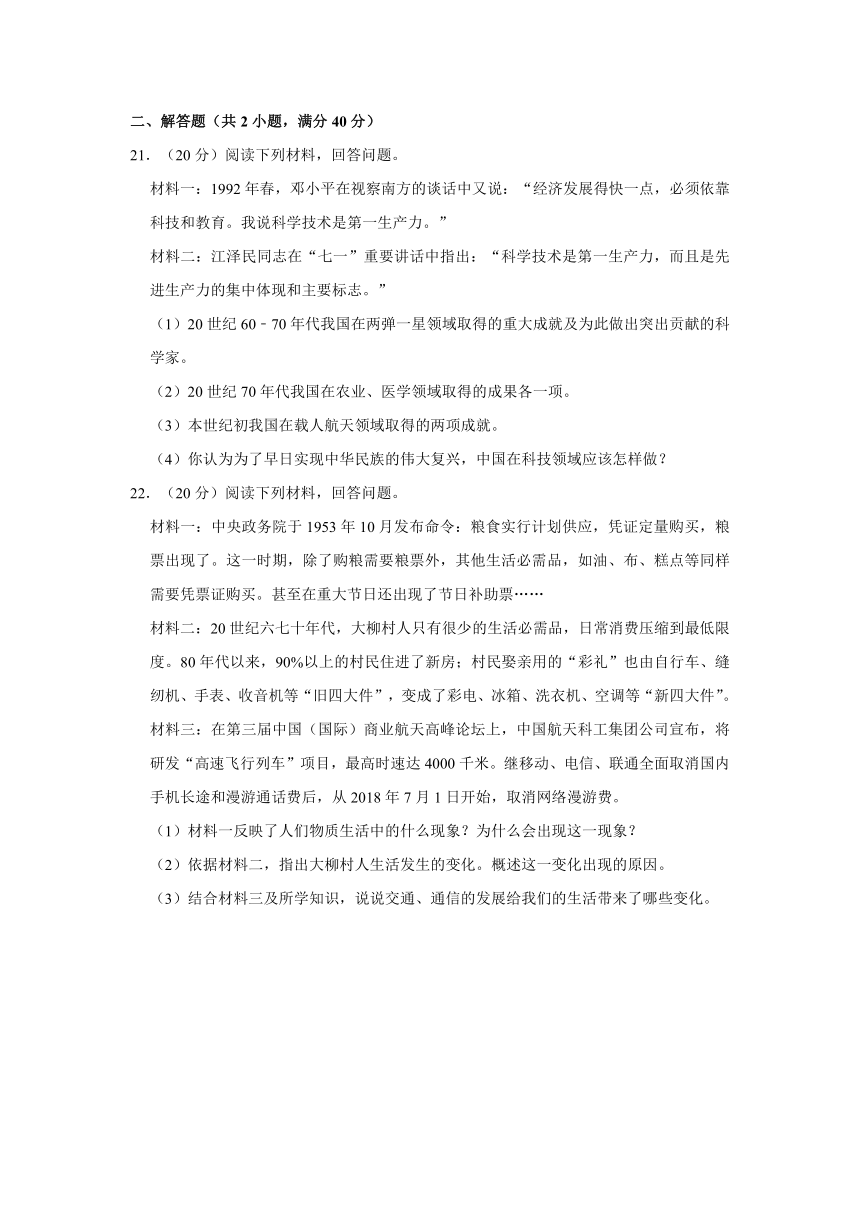

二、解答题(共2小题,满分40分)

21.(20分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:1992年春,邓小平在视察南方的谈话中又说:“经济发展得快一点,必须依靠科技和教育。我说科学技术是第一生产力。”

材料二:江泽民同志在“七一”重要讲话中指出:“科学技术是第一生产力,而且是先进生产力的集中体现和主要标志。”

(1)20世纪60﹣70年代我国在两弹一星领域取得的重大成就及为此做出突出贡献的科学家。

(2)20世纪70年代我国在农业、医学领域取得的成果各一项。

(3)本世纪初我国在载人航天领域取得的两项成就。

(4)你认为为了早日实现中华民族的伟大复兴,中国在科技领域应该怎样做?

22.(20分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:中央政务院于1953年10月发布命令:粮食实行计划供应,凭证定量购买,粮票出现了。这一时期,除了购粮需要粮票外,其他生活必需品,如油、布、糕点等同样需要凭票证购买。甚至在重大节日还出现了节日补助票……

材料二:20世纪六七十年代,大柳村人只有很少的生活必需品,日常消费压缩到最低限度。80年代以来,90%以上的村民住进了新房;村民娶亲用的“彩礼”也由自行车、缝纫机、手表、收音机等“旧四大件”,变成了彩电、冰箱、洗衣机、空调等“新四大件”。

材料三:在第三届中国(国际)商业航天高峰论坛上,中国航天科工集团公司宣布,将研发“高速飞行列车”项目,最高时速达4000千米。继移动、电信、联通全面取消国内手机长途和漫游通话费后,从2018年7月1日开始,取消网络漫游费。

(1)材料一反映了人们物质生活中的什么现象?为什么会出现这一现象?

(2)依据材料二,指出大柳村人生活发生的变化。概述这一变化出现的原因。

(3)结合材料三及所学知识,说说交通、通信的发展给我们的生活带来了哪些变化。

参考答案

一、选择题(共20小题)

1.【分析】本题主要考查新中国的核科技成果。

【解答】1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功,加强了我国的国防力量,也打破了帝国主义的核垄断,对维护世界和平具有重要意义,而装有核弹头的中近程地地导弹实现核爆炸、中国战略导弹部队装备洲际导弹核武器则是发生于1966年,我国成功研制出第一艘核潜艇则是更后面的事,况且核潜艇本身不是核武器。

故选:A。

【点评】本题考查了学生运用历史知识进行分析判断的能力。

2.【分析】本题以我国将于2020年左右实施空间站的建造为切入点,主要考查我国在空间技术领域跻身于世界先进国家行列的标志.

【解答】1970年4月,长征一号运载火箭将中国第一颗人造卫星“东方红1号”顺利送人太空。它标志着中国人民成功掌握了人造卫星的空间技术。从此,中国在空间技术跻身于世界先进国家的行列。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力.理解并识记“两弹一星”的相关史实.

3.【分析】本题以科技成就史实为依托,考查我国科技工作者在文革期间排除错误路线干扰,坚持科学探索而取得的成就。

【解答】文化大革命时间是1966﹣﹣1976年。属于我国科技工作者在“文革”期间排除错误路线干扰,坚持科学探索而取得的是③首次培育成功籼型杂交水稻在1973年。④第一颗人造地球卫星发射成功在1970年。①第一颗原子弹爆炸成功在1964年不属于文化大革命期间。②首先完成了人工合成结晶牛胰岛素是在1965 年不属于文化大革命期间。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活新中国的科技成就。

4.【分析】本题主要考查我国第一颗原子弹的爆炸成功的相关史实。重点掌握我国“两弹一星”研制成功的重要意义。

【解答】为打破帝国主义的核垄断,粉碎其核威胁,维护世界和平,1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功,它加强了我国的国防力量,也打破了帝国主义的核垄断,对于维护世界和平具有重要意义。神舟五号发射成功是在2003年;“东方红一号”发射成功是在1970年;导弹发射成功是在1966年。选项A符合题意。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记我国第一颗原子弹的爆炸成功的相关史实。

5.【分析】本题考查建国以来我国科学技术成就。

【解答】结合所学可知,1970年,第一颗人造卫星发射成功。1967年,第一颗氢弹爆炸成功。1964年,第一颗原子弹爆炸成功。1999年第一艘无人飞船发射成功。

故选:C。

【点评】重点识记建国以来我国科学技术成就取得的时间、影响。

6.【分析】本题考查的知识点是“杂交水稻之父”袁隆平,注意理解袁隆平的主要贡献。

【解答】袁隆平成功培育籼型杂交水稻,用一粒种子改变了世界,被誉为“杂交水稻之父”。他的成果说明科学技术是第一生产力,也说明科学研究需要理论与实践的结合。

故选:B。

【点评】把握袁隆平的历史功绩,理解科学发明的影响。

7.【分析】本题主要考查“两弹一星”的内容。

【解答】“两弹一星”最初是指原子弹、洲际导弹和人造卫星。“两弹”中的一弹是原子弹,后来演变为原子弹和氢弹的合称,合称核弹;另一弹是指洲际导弹;“一星”则是人造地球卫星。1960年11月5日,中国仿制的第一枚近程导弹发射成功,1964年10月16日15时中国第一颗原子弹爆炸成功,使中国成为第五个有原子弹的国家,1967年6月17日上午8时中国第一颗氢弹空爆试验成功,1970年4月24日21时中国第一颗人造卫星发射成功,使中国成为第五个发射人造卫星的国家。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。注意掌握“两弹一星”的内容及研制成功的历史意义。

8.【分析】本题主要考查我国研究原子弹的背景及意义的知识。

【解答】我国是有核国家,但已经做出承诺:不首先使核武器,不向无核国家使用核武器。中国没有研究出原子弹之前,帝国主义国家利用威力巨大的原子弹,对新中国和世界其他爱好和平的国家进行威胁,中国只有研制出自己的原子弹,才能粉碎帝国主义的核威胁,维护世界和平。中国的成功研制出原子弹,打破了帝国主义的核垄断,对维护世界和平具有重要意义。

故选:B。

【点评】注意原子弹的背景及意义的识记,如今核扩散已经成为世界问题,此考点可谓是热点之一。

9.【分析】本题主要考查我国发射的第一颗人造地球卫星。

【解答】1970年4月,长征一号运载火箭将中国第一颗人造卫星“东方红1号”顺利送人太空。它标志着中国人民成功掌握了人造卫星的空间技术。从此,中国在空间技术跻身于世界先进国家的行列。

故选:B。

【点评】本题以第一颗人造地球卫星的发射为依托,考查学生的识记能力以及分析问题的能力。注意掌握新中国成立后我国成功发射的“两弹一星”。

10.【分析】本题考查了“两弹一星”。“两弹一星”指的是核弹(原子弹、氢弹)、导弹和人造地球卫星。

【解答】1956年,毛泽东在《论十大关系》的报告中说:“我们如今已经比过去强,以后还要比如今强,不但要有更多的飞机和大炮,而且还要有原子弹。在今天的世界上,我们要不受家欺负,就不能没有这个东西。”由此可见我国决心发展“两弹一星”是为了加强新中国的国防力量。题干材料强调了“在今天的世界上,我们要不受家欺负,就不能没有这个东西”。

故选:C。

【点评】本题属于材料型选择题,主要考查学生的阅读分析能力,解答此类必须认真阅读材料,结合所学知识提炼材料中的重要信息和观点。

11.【分析】本题考查的历史文化常识的知识点。

【解答】由材料:青蒿素的发现是集体发掘中医药的成功范例…如果死守老祖宗的宝贝、固步自封,中医只能是“一筐草”,无法变成“一块宝”。可知对待传统文化我们要取其精华,推陈出新。

故选:B。

【点评】本题通过如何对待传统文化知识的考查,考查了学生辩证分析历史问题的能力。

12.【分析】本题考查改革开放后社会生活的变化。

【解答】依据所学知识可知,改革开放前,食物匮乏、单调,人们营养不足,有些农村未解决温饱,改革开放后,随着经济的发展,人们生活水平不断提高,生活观念也发生改变,不但能“吃饱”,还要讲“吃好”,讲究营养均衡,粗细搭配。所以①③符合题意,②④表述错误。

故选:A。

【点评】本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确改革开放后社会生活的变化。

13.【分析】本题主要考查改革开放后社会生活。掌握相关基础知识。

【解答】到2003年末,中国拥有的固定电话和移动电话数量跃居世界第一位,电话由奢侈品变成日用品。这一现象说明我们在现代生活中越来越依赖现代通信工具、改革开放后,我国的国民经济迅速发展、人们越来越重视生活质量的提高;电话由奢侈品变成日用品与环境保护、讲究卫生无关,不能说明的是人们注重环保,讲究卫生,D符合题意,ABC不符合题意。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力,识记与灵活掌握改革开放后社会生活的变化的相关史实。

14.【分析】本题考查改革开放后社会生活的变化,掌握相关的基础知识。

【解答】据图片并结合所学知识可知,改革开放以来城镇居民家庭恩格尔系数(指食品支出总额占个人消费支出总额的比重)逐步降低,这说明改革开放以来,随着人们生活水平的提高,我国生存性的食品支出占消费支出的比重应该是逐年下降。

故选:D。

【点评】本题考查改革开放后社会生活的变化,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

15.【分析】本题主要考查了改革开放以来我国取得的成就的有关内容,要在掌握课本相关知识的基础上,对问题进行深入的分析,从而得出结论。

【解答】依据课本知识可知,改革开放以来,人民生活水平不断提高,我国城乡居民消费结构的显著变化表现为食品支出在消费支出中的比重下降,恩格尔系数降低。故D表述错误,ABC表述正确。

故选:D。

【点评】本题注重考查学生的分析能力,本题的关键点是分析题干,注意准确识记改革开放以来我国取得的成就的相关知识点。

16.【分析】本题主要考查我国交通条件改善的相关史实。重点掌握改革开放后社会生活发生的变化的相关史实。

【解答】我国城市道路建设发展迅速,很多大城市为改善城市内部交通状况,大力发展轨道交通。新中国成立前,我国交通条件很落后。新中国成立后,国家投入巨额资金改善交通条件,并取得巨大成就。截至2010年底,中国的铁路营运里程已居世界第二位。1997年以来全国铁路实现了几次大提速,大大提高了运营效率。公路运输也获得较快发展。全国建立起比较密集的公路网,在黄河、长江等急流阻隔的江河上架设了一座座公路大桥,许多偏远闭塞的山区也通了汽车。我国高速公路里程已居世界前列。现在全国各大城市和一些中等城市、旅游胜地都有航线,并与世界许多国家的大城市设有直通航线,中国已成为世界民航大国。城市道路建设也发展迅速,很多城市大力发展轨道交通,改善城市交通状况。铁路、公路、民用航空、水运和地下轨道交通建设飞速发展,已形成综合交通运输网。选项A关于我国交通条件改善的说法不正确,但符合题意;选项BCD关于我国交通条件改善的说法正确,但不符合题意,排除。

故选:A。

【点评】本题主要考查综合运用所学知识进行判断分析的能力。理解并识记我国交通条件改善的相关史实。

17.【分析】本题主要考查票证的有关内容。解放后的相当长的一段时间,我国由于经济发展水平较低,商品供应严重匮乏,为了适应人民生活需要,发行了票证。

【解答】根据所学知识可知,改革开放以前,由于经济落后,物资紧缺,国家对有些物资实行限量、凭票供应。

故选:A。

【点评】本题注重考查学生的分析能力,本题的关键点是分析题干,注意准确识记凭票供应的有关内容。

18.【分析】本题以取消粮票和油票,实行粮油商品敞开供应为切入点,考查的是社会主义市场经济的相关知识点。

【解答】本题主要考查学生调动和运用知识的能力。从材料的描述中可以看出,票证是计划经济时代的产物,在中国使用了近40年的票证从1993年起将被取消,说明中国将由计划经济向社会主义市场经济转变,故这里的“新时代”是指社会主义市场经济。所以答案选D.。

故选:D。

【点评】本题考查学生对历史史实的准确识记和理解能力。注意掌握社会主义市场经济的确立。

19.【分析】本题主要考查改革开放后出现的社会现象的相关史实。重点掌握改革开放后社会生活发生的变化的相关史实。

【解答】改革开放以来,我国的就业制度发生了一系列变化。从前的“铁饭碗”逐渐被打破,就业渠道拓宽,人们可通过人才市场自主选择职业,逐步建立了市场导向的就业机制。持证上岗、就业培训、公开招聘等新鲜事物层出不穷。就业制度的改革也要求人们不断的学习,提高适应就业变化的能力。选项ABC均是改革开放前出现的社会现象,不符合题意,排除;选项D属于改革开放后出现的社会现象,选项D符合题意。

故选:D。

【点评】本题主要考查综合运用所学知识进行判断分析的能力。理解并识记改革开放后出现的社会现象的相关史实。

20.【分析】本题主要考查“双百”方针的提出的相关史实。重点掌握新中国成立后我国文化事业的发展的相关史实。

【解答】为了促进文学艺术的发展,1956年,毛泽东提出了“百花齐放,百家争鸣”的方针,使文学艺术创作出现了崭新的局面,涌现了大量优秀作品。在国庆十周年电影展览中,共展出35部电影,其中大部分为1956年拍摄,被称为“难忘的1956年”。我认为出现这种现象的主要原因是“双百”方针的提出,选项A符合题意,选项BCD不符合题意,排除。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记“双百”方针的提出的相关史实。

二、解答题(共2小题,满分40分)

21.【分析】本题以两段文字材料为背景,考查两弹一星、20世纪70年代我国在农业、医学领域取得的成果、本世纪初我国在载人航天领域取得的成就等知识。

【解答】(1)据所学知,20世纪60﹣70年代我国在两弹一星领域取得的重大成就有:①1964年第一颗原子弹爆炸成功;②1967年第一颗氢弹爆炸成功;③1966年发射导弹核武器试验成功;④1970年成功发射第一颗人造地球卫星。为此做出突出贡献的杰出科学家有:钱学森、邓稼先。

(2)20世纪70年代袁隆平成功培育出籼型杂交水稻。屠呦呦发现了能有效抵抗疟疾的青蒿素。

(3)本世纪初我国在载人航天领域取得的成就有①2003年,杨利伟乘坐神舟五号飞船升入太空并成功返回地面。②2008年,神舟七号载人飞船升入太空,翟志刚实现了太空行走。

(4)本题是开放性题目,言之有理即可,如从政策上重视鼓励科技创新;更加重视科技人才的培养等。

故答案为:

(1)成就:①1964年第一颗原子弹爆炸成功;②1967年第一颗氢弹爆炸成功;③1966年发射导弹核武器试验成功;④1970年成功发射第一颗人造地球卫星。杰出科学家:钱学森、邓稼先。

(2)农业成果:袁隆平成功培育出籼型杂交水稻。医学成果:屠呦呦发现了能有效抵抗疟疾的青蒿素。

(3)成就:①2003年,杨利伟乘坐神舟五号飞船升入太空并成功返回地面。②2008年,神舟七号载人飞船升入太空,翟志刚实现了太空行走。

(4)做法:①从政策上重视鼓励科技创新;②更加重视科技人才的培养等。

【点评】本题考查学生的识记能力,掌握两弹一星、20世纪70年代我国在农业、医学领域取得的成果、本世纪初我国在载人航天领域取得的成就等知识。

22.【分析】本题主要考查人们物质生活中出现的现象及原因、大柳村人生活发生的变化及原因、交通、通信的发展给我们的生活带来的变化的相关史实。重点掌握改革开放后社会生活发生的变化的相关史实。

【解答】(1)据材料一“中央政务院于1953年10月发布命令:粮食实行计划供应,凭证定量购买,粮票出现了。这一时期,除了购粮需要粮票外,其他生活必需品,如油、布、糕点等同样需要凭票证购买。甚至在重大节日还出现了节日补助票……”可知,材料一反映了人们物质生活中凭票证定量购买生活用品。由于物资短缺和生产力水平不高,所以会出现这一现象。

(2)依据材料二内容可知,大柳村人生活从贫穷到富裕。据所学知识可知,我国实行改革开放和在农村实行家庭联产承包责任制是出现这一变化出现的原因。

(3)据材料三“在第三届中国(国际)商业航天高峰论坛上,中国航天科工集团公司宣布,将研发‘高速飞行列车’项目,最高时速达4000千米。继移动、电信、联通全面取消国内手机长途和漫游通话费后,从2018年7月1日开始,取消网络漫游费。”及所学知识可知,交通、通信的发展带动了我国经济增长和社会的发展;给人们带来了快捷便利,节省了时间,提高了效率;深刻改变着人们的思想观念和生活方式。

故答案为:

(1)现象:凭票证定量购买生活用品。原因:物资短缺;生产力水平不高。

(2)变化:从贫穷到富裕。原因:改革开放;实行家庭联产承包责任制。

(3)带动了经济增长和社会的发展;给人们带来了快捷便利,节省了时间,提高了效率;深刻改变着人们的思想观念和生活方式。

【点评】本题主要考查学生准确解读材料信息以及理解问题的能力。理解并识记人们物质生活中出现的现象及原因、大柳村人生活发生的变化及原因、交通、通信的发展给我们的生活带来的变化的相关史实。

一、选择题(共20小题)

1.(3分)中国“氢弹之父”于敏荣获“2014年度国家最高科学技术奖”。在共和国历史上,首先打破帝国主义核垄断的科技成果是( )

A.第一颗原子弹爆炸成功

B.装有核弹头的中近程地地导弹实现核爆炸

C.成功研制出第一艘核潜艇

D.中国战略导弹部队装备洲际导弹核武器

2.(3分)按照计划,我国将于2020年左右实施空间站的建造,中国载人航天工程将进入全新发展阶段。回顾历史,我国在空间技术领域跻身于世界先进国家行列的标志是( )

A.“嫦娥三号”发射成功

B.东方红1号载人飞船发射成功

C.“神舟五号”发射成功

D.东方红1号人造卫星发射成功

3.(3分)下列科技成就中,属于我国科技工作者在“文革”期间排除错误路线干扰,坚持科学探索而取得的是( )

①第一颗原子弹爆炸成功

②首先完成了人工合成结晶牛胰岛素

③首次培育成功籼型杂交水稻

④第一颗人造地球卫星发射成功

A.①②④ B.①③ C.②③④ D.③④

4.(3分)有人说:“第一次工业革命时,中国正在沉睡;第二次工业革命时,中国正在挣扎;第三次科技革命时,中国开始奋起!”1964年我国取得的科技成就是( )

A.第一颗原子弹爆炸成功 B.神舟五号发射成功

C.东方红一号发射成功 D.导弹发射成功

5.(3分)建国以来我国科学技术成就取得的先后顺序是( )

①第一颗人造卫星发射成功 ②第一颗氢弹爆炸成功

③第一颗原子弹爆炸成功 ④第一艘无人飞船发射成功。

A.①②③④ B.③①②④ C.③②①④ D.③④②①

6.(3分)“喜看稻菽千重浪,要数风流是此翁”,人们常用它来称赞我国的一位农业科学家,赞扬他“用一粒种子改变了世界”。下列有关这位科学家的评述,正确的是( )

①这位科学家是袁隆平,被誉为“杂交水稻之父”

②他的成果说明科学技术是第一生产力

③他的成就证明中国是现代科技最发达的国家

④他的成功说明科学研究需要理论与实践相结合。

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.①②③④

7.(3分)电影《横空出世》再现了新中国在艰苦条件下研制原子弹的过程。新中国的科技成果“两弹一星”除原子弹外,还有( )

A.氢弹 第一颗人造地球卫星

B.氢弹 第一颗实用通信卫星

C.导弹 第一颗人造地球卫星

D.导弹 第一颗实用通信卫星

8.(3分)我国是爱好和平的国家,却依然研制出原子弹,其主要原因是( )

A.为新的世界大战作准备

B.打破帝国主义的核垄断,粉碎其核威胁,维护世界和平

C.向国外反华势力炫耀我国的军事实力

D.打击美国的对台政策

9.(3分)1970年4月,我国用运载火箭将中国第一颗人造地球卫星顺利送人太空轨道,它标志着中国人民成功掌握了人造卫星的空间技术。这第一颗人造地球卫星是( )

A.长征一号 B.东方红1号 C.神舟一号 D.嫦娥一号

10.(3分)1956年,毛泽东在《论十大关系》的报告中说:“我们如今已经比过去强,以后还要比如今强,不但要有更多的飞机和大炮,而且还要有原子弹。在今天的世界上,我们要不受家欺负,就不能没有这个东西。”由此可见我国决心发展“两弹一星”是为了( )

A.顺应新科技革命的潮流 B.改变国家落后的面貌

C.加强新中国的国防力量 D.落实科教兴国的战略

11.(3分)屠呦呦获得诺贝尔奖后感言:青蒿素的发现是集体发掘中医药的成功范例…如果死守老祖宗的宝贝、固步自封,中医只能是“一筐草”,无法变成“一块宝”,在这里,屠呦呦告诉人们对待传统文化应该秉持的态度是( )

A.否定传统,学习西方 B.取其精华,推陈出新

C.脱离传统,彻底创新 D.全部继承,发扬光大

12.(3分)中国有句古话:民以食为天。以前,人们是吃饱求生存,现在是吃好求健康;提倡科学饮食、合理膳食。这一变化反映了( )

①社会经济的发展

②贫困问题已得到解决

③思想观念的解放

④城乡差别已经消失

A.①③ B.③④ C.①② D.②④

13.(3分)到2003年末,中国拥有的固定电话和移动电话数量跃居世界第一位,电话由奢侈品变成日用品。这一现象不能说明的是( )

A.我们在现代生活中越来越依赖现代通信工具

B.改革开放后,我国的国民经济迅速发展

C.人们越来越重视生活质量的提高

D.人们注重环保,讲究卫生

14.(3分)恩格尔系数是衡量一个家庭或一个国家富裕程度的主要指标之一。如图是中国改革开放以来城镇居民家庭恩格尔系数(指食品支出总额占个人消费支出总额的比重)的变化情况,这一变化趋势主要说明( )

A.中国的粮食生产呈下降趋势

B.我国城镇居民消费的粮食不断减少

C.我国经济建设取得举世瞩目的成就

D.我国城镇居民的生活水平越来越高

15.(3分)八年级三班钟国平对中国现代的科技文化教育等史实进行了认真整理,他整理的笔记中,哪一项是错误的( )

A.2003年,“神舟五号”载人航天飞行成功,中国成为第三个独立掌握载人航天技术的国家

B.深化教育改革的重点是提高民族素质和创新能力

C.著名水稻专家袁隆平成功培育出籼型杂交水稻,他被国内外誉为“杂交水稻之父”

D.我国城乡居民消费结构的显著变化表现为食品支出在消费支出中的比重上升

16.(3分)下列关于我国交通条件改善的说法,不正确的是( )

A.截至2010年底,我国铁路营运里程已居世界第一位

B.许多偏远闭塞的山区也通了汽车

C.我国已成为世界民航大国

D.很多城市大力发展轨道交通,改善城市交通状况

17.(3分)改革开放前,人们曾使用过五花八门的粮票、油票和布票,反映了当时我国( )

A.经济落后,物资匮乏 B.计划生育,控制人口

C.市场经济,政府把控 D.打击投机,平抑物价

18.(3分)1993年4月1日起,按照国务院《关于加快粮食流通体制改革的通知》精神,取消了粮票和油票,实行粮油商品敞开供应。从此,伴随城镇居民近40年里程的粮票、油票等各种票证就此谢幕,象征着阳光新时期的来临。这个来临的新时期是( )

A.向社会主义过渡时期 B.社会主义道路探索时期

C.社会主义计划经济时期 D.社会主义市场经济时期

19.(3分)下列社会现象属于改革开放后出现的是( )

A.喜欢穿军装或灰色中山装

B.公费医疗

C.凭布票购买服装

D.到人才市场公开招聘职员

20.(3分)中华人民共和国成立后,党和政府大力发展科技、教育和文化事业,虽历经曲折,却取得了丰硕成果。在国庆十周年电影展览中,共展出35部电影,其中大部分为1956年拍摄,被称为“难忘的1956年”。你认为出现这种现象的主要原因是( )

A.“双百”方针的提出

B.社会主义制度的建立

C.文艺为无产阶级专政服务

D.文艺界出现繁荣局面

二、解答题(共2小题,满分40分)

21.(20分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:1992年春,邓小平在视察南方的谈话中又说:“经济发展得快一点,必须依靠科技和教育。我说科学技术是第一生产力。”

材料二:江泽民同志在“七一”重要讲话中指出:“科学技术是第一生产力,而且是先进生产力的集中体现和主要标志。”

(1)20世纪60﹣70年代我国在两弹一星领域取得的重大成就及为此做出突出贡献的科学家。

(2)20世纪70年代我国在农业、医学领域取得的成果各一项。

(3)本世纪初我国在载人航天领域取得的两项成就。

(4)你认为为了早日实现中华民族的伟大复兴,中国在科技领域应该怎样做?

22.(20分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:中央政务院于1953年10月发布命令:粮食实行计划供应,凭证定量购买,粮票出现了。这一时期,除了购粮需要粮票外,其他生活必需品,如油、布、糕点等同样需要凭票证购买。甚至在重大节日还出现了节日补助票……

材料二:20世纪六七十年代,大柳村人只有很少的生活必需品,日常消费压缩到最低限度。80年代以来,90%以上的村民住进了新房;村民娶亲用的“彩礼”也由自行车、缝纫机、手表、收音机等“旧四大件”,变成了彩电、冰箱、洗衣机、空调等“新四大件”。

材料三:在第三届中国(国际)商业航天高峰论坛上,中国航天科工集团公司宣布,将研发“高速飞行列车”项目,最高时速达4000千米。继移动、电信、联通全面取消国内手机长途和漫游通话费后,从2018年7月1日开始,取消网络漫游费。

(1)材料一反映了人们物质生活中的什么现象?为什么会出现这一现象?

(2)依据材料二,指出大柳村人生活发生的变化。概述这一变化出现的原因。

(3)结合材料三及所学知识,说说交通、通信的发展给我们的生活带来了哪些变化。

参考答案

一、选择题(共20小题)

1.【分析】本题主要考查新中国的核科技成果。

【解答】1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功,加强了我国的国防力量,也打破了帝国主义的核垄断,对维护世界和平具有重要意义,而装有核弹头的中近程地地导弹实现核爆炸、中国战略导弹部队装备洲际导弹核武器则是发生于1966年,我国成功研制出第一艘核潜艇则是更后面的事,况且核潜艇本身不是核武器。

故选:A。

【点评】本题考查了学生运用历史知识进行分析判断的能力。

2.【分析】本题以我国将于2020年左右实施空间站的建造为切入点,主要考查我国在空间技术领域跻身于世界先进国家行列的标志.

【解答】1970年4月,长征一号运载火箭将中国第一颗人造卫星“东方红1号”顺利送人太空。它标志着中国人民成功掌握了人造卫星的空间技术。从此,中国在空间技术跻身于世界先进国家的行列。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力.理解并识记“两弹一星”的相关史实.

3.【分析】本题以科技成就史实为依托,考查我国科技工作者在文革期间排除错误路线干扰,坚持科学探索而取得的成就。

【解答】文化大革命时间是1966﹣﹣1976年。属于我国科技工作者在“文革”期间排除错误路线干扰,坚持科学探索而取得的是③首次培育成功籼型杂交水稻在1973年。④第一颗人造地球卫星发射成功在1970年。①第一颗原子弹爆炸成功在1964年不属于文化大革命期间。②首先完成了人工合成结晶牛胰岛素是在1965 年不属于文化大革命期间。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活新中国的科技成就。

4.【分析】本题主要考查我国第一颗原子弹的爆炸成功的相关史实。重点掌握我国“两弹一星”研制成功的重要意义。

【解答】为打破帝国主义的核垄断,粉碎其核威胁,维护世界和平,1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功,它加强了我国的国防力量,也打破了帝国主义的核垄断,对于维护世界和平具有重要意义。神舟五号发射成功是在2003年;“东方红一号”发射成功是在1970年;导弹发射成功是在1966年。选项A符合题意。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记我国第一颗原子弹的爆炸成功的相关史实。

5.【分析】本题考查建国以来我国科学技术成就。

【解答】结合所学可知,1970年,第一颗人造卫星发射成功。1967年,第一颗氢弹爆炸成功。1964年,第一颗原子弹爆炸成功。1999年第一艘无人飞船发射成功。

故选:C。

【点评】重点识记建国以来我国科学技术成就取得的时间、影响。

6.【分析】本题考查的知识点是“杂交水稻之父”袁隆平,注意理解袁隆平的主要贡献。

【解答】袁隆平成功培育籼型杂交水稻,用一粒种子改变了世界,被誉为“杂交水稻之父”。他的成果说明科学技术是第一生产力,也说明科学研究需要理论与实践的结合。

故选:B。

【点评】把握袁隆平的历史功绩,理解科学发明的影响。

7.【分析】本题主要考查“两弹一星”的内容。

【解答】“两弹一星”最初是指原子弹、洲际导弹和人造卫星。“两弹”中的一弹是原子弹,后来演变为原子弹和氢弹的合称,合称核弹;另一弹是指洲际导弹;“一星”则是人造地球卫星。1960年11月5日,中国仿制的第一枚近程导弹发射成功,1964年10月16日15时中国第一颗原子弹爆炸成功,使中国成为第五个有原子弹的国家,1967年6月17日上午8时中国第一颗氢弹空爆试验成功,1970年4月24日21时中国第一颗人造卫星发射成功,使中国成为第五个发射人造卫星的国家。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。注意掌握“两弹一星”的内容及研制成功的历史意义。

8.【分析】本题主要考查我国研究原子弹的背景及意义的知识。

【解答】我国是有核国家,但已经做出承诺:不首先使核武器,不向无核国家使用核武器。中国没有研究出原子弹之前,帝国主义国家利用威力巨大的原子弹,对新中国和世界其他爱好和平的国家进行威胁,中国只有研制出自己的原子弹,才能粉碎帝国主义的核威胁,维护世界和平。中国的成功研制出原子弹,打破了帝国主义的核垄断,对维护世界和平具有重要意义。

故选:B。

【点评】注意原子弹的背景及意义的识记,如今核扩散已经成为世界问题,此考点可谓是热点之一。

9.【分析】本题主要考查我国发射的第一颗人造地球卫星。

【解答】1970年4月,长征一号运载火箭将中国第一颗人造卫星“东方红1号”顺利送人太空。它标志着中国人民成功掌握了人造卫星的空间技术。从此,中国在空间技术跻身于世界先进国家的行列。

故选:B。

【点评】本题以第一颗人造地球卫星的发射为依托,考查学生的识记能力以及分析问题的能力。注意掌握新中国成立后我国成功发射的“两弹一星”。

10.【分析】本题考查了“两弹一星”。“两弹一星”指的是核弹(原子弹、氢弹)、导弹和人造地球卫星。

【解答】1956年,毛泽东在《论十大关系》的报告中说:“我们如今已经比过去强,以后还要比如今强,不但要有更多的飞机和大炮,而且还要有原子弹。在今天的世界上,我们要不受家欺负,就不能没有这个东西。”由此可见我国决心发展“两弹一星”是为了加强新中国的国防力量。题干材料强调了“在今天的世界上,我们要不受家欺负,就不能没有这个东西”。

故选:C。

【点评】本题属于材料型选择题,主要考查学生的阅读分析能力,解答此类必须认真阅读材料,结合所学知识提炼材料中的重要信息和观点。

11.【分析】本题考查的历史文化常识的知识点。

【解答】由材料:青蒿素的发现是集体发掘中医药的成功范例…如果死守老祖宗的宝贝、固步自封,中医只能是“一筐草”,无法变成“一块宝”。可知对待传统文化我们要取其精华,推陈出新。

故选:B。

【点评】本题通过如何对待传统文化知识的考查,考查了学生辩证分析历史问题的能力。

12.【分析】本题考查改革开放后社会生活的变化。

【解答】依据所学知识可知,改革开放前,食物匮乏、单调,人们营养不足,有些农村未解决温饱,改革开放后,随着经济的发展,人们生活水平不断提高,生活观念也发生改变,不但能“吃饱”,还要讲“吃好”,讲究营养均衡,粗细搭配。所以①③符合题意,②④表述错误。

故选:A。

【点评】本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确改革开放后社会生活的变化。

13.【分析】本题主要考查改革开放后社会生活。掌握相关基础知识。

【解答】到2003年末,中国拥有的固定电话和移动电话数量跃居世界第一位,电话由奢侈品变成日用品。这一现象说明我们在现代生活中越来越依赖现代通信工具、改革开放后,我国的国民经济迅速发展、人们越来越重视生活质量的提高;电话由奢侈品变成日用品与环境保护、讲究卫生无关,不能说明的是人们注重环保,讲究卫生,D符合题意,ABC不符合题意。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生识记和分析历史知识的能力,识记与灵活掌握改革开放后社会生活的变化的相关史实。

14.【分析】本题考查改革开放后社会生活的变化,掌握相关的基础知识。

【解答】据图片并结合所学知识可知,改革开放以来城镇居民家庭恩格尔系数(指食品支出总额占个人消费支出总额的比重)逐步降低,这说明改革开放以来,随着人们生活水平的提高,我国生存性的食品支出占消费支出的比重应该是逐年下降。

故选:D。

【点评】本题考查改革开放后社会生活的变化,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

15.【分析】本题主要考查了改革开放以来我国取得的成就的有关内容,要在掌握课本相关知识的基础上,对问题进行深入的分析,从而得出结论。

【解答】依据课本知识可知,改革开放以来,人民生活水平不断提高,我国城乡居民消费结构的显著变化表现为食品支出在消费支出中的比重下降,恩格尔系数降低。故D表述错误,ABC表述正确。

故选:D。

【点评】本题注重考查学生的分析能力,本题的关键点是分析题干,注意准确识记改革开放以来我国取得的成就的相关知识点。

16.【分析】本题主要考查我国交通条件改善的相关史实。重点掌握改革开放后社会生活发生的变化的相关史实。

【解答】我国城市道路建设发展迅速,很多大城市为改善城市内部交通状况,大力发展轨道交通。新中国成立前,我国交通条件很落后。新中国成立后,国家投入巨额资金改善交通条件,并取得巨大成就。截至2010年底,中国的铁路营运里程已居世界第二位。1997年以来全国铁路实现了几次大提速,大大提高了运营效率。公路运输也获得较快发展。全国建立起比较密集的公路网,在黄河、长江等急流阻隔的江河上架设了一座座公路大桥,许多偏远闭塞的山区也通了汽车。我国高速公路里程已居世界前列。现在全国各大城市和一些中等城市、旅游胜地都有航线,并与世界许多国家的大城市设有直通航线,中国已成为世界民航大国。城市道路建设也发展迅速,很多城市大力发展轨道交通,改善城市交通状况。铁路、公路、民用航空、水运和地下轨道交通建设飞速发展,已形成综合交通运输网。选项A关于我国交通条件改善的说法不正确,但符合题意;选项BCD关于我国交通条件改善的说法正确,但不符合题意,排除。

故选:A。

【点评】本题主要考查综合运用所学知识进行判断分析的能力。理解并识记我国交通条件改善的相关史实。

17.【分析】本题主要考查票证的有关内容。解放后的相当长的一段时间,我国由于经济发展水平较低,商品供应严重匮乏,为了适应人民生活需要,发行了票证。

【解答】根据所学知识可知,改革开放以前,由于经济落后,物资紧缺,国家对有些物资实行限量、凭票供应。

故选:A。

【点评】本题注重考查学生的分析能力,本题的关键点是分析题干,注意准确识记凭票供应的有关内容。

18.【分析】本题以取消粮票和油票,实行粮油商品敞开供应为切入点,考查的是社会主义市场经济的相关知识点。

【解答】本题主要考查学生调动和运用知识的能力。从材料的描述中可以看出,票证是计划经济时代的产物,在中国使用了近40年的票证从1993年起将被取消,说明中国将由计划经济向社会主义市场经济转变,故这里的“新时代”是指社会主义市场经济。所以答案选D.。

故选:D。

【点评】本题考查学生对历史史实的准确识记和理解能力。注意掌握社会主义市场经济的确立。

19.【分析】本题主要考查改革开放后出现的社会现象的相关史实。重点掌握改革开放后社会生活发生的变化的相关史实。

【解答】改革开放以来,我国的就业制度发生了一系列变化。从前的“铁饭碗”逐渐被打破,就业渠道拓宽,人们可通过人才市场自主选择职业,逐步建立了市场导向的就业机制。持证上岗、就业培训、公开招聘等新鲜事物层出不穷。就业制度的改革也要求人们不断的学习,提高适应就业变化的能力。选项ABC均是改革开放前出现的社会现象,不符合题意,排除;选项D属于改革开放后出现的社会现象,选项D符合题意。

故选:D。

【点评】本题主要考查综合运用所学知识进行判断分析的能力。理解并识记改革开放后出现的社会现象的相关史实。

20.【分析】本题主要考查“双百”方针的提出的相关史实。重点掌握新中国成立后我国文化事业的发展的相关史实。

【解答】为了促进文学艺术的发展,1956年,毛泽东提出了“百花齐放,百家争鸣”的方针,使文学艺术创作出现了崭新的局面,涌现了大量优秀作品。在国庆十周年电影展览中,共展出35部电影,其中大部分为1956年拍摄,被称为“难忘的1956年”。我认为出现这种现象的主要原因是“双百”方针的提出,选项A符合题意,选项BCD不符合题意,排除。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记“双百”方针的提出的相关史实。

二、解答题(共2小题,满分40分)

21.【分析】本题以两段文字材料为背景,考查两弹一星、20世纪70年代我国在农业、医学领域取得的成果、本世纪初我国在载人航天领域取得的成就等知识。

【解答】(1)据所学知,20世纪60﹣70年代我国在两弹一星领域取得的重大成就有:①1964年第一颗原子弹爆炸成功;②1967年第一颗氢弹爆炸成功;③1966年发射导弹核武器试验成功;④1970年成功发射第一颗人造地球卫星。为此做出突出贡献的杰出科学家有:钱学森、邓稼先。

(2)20世纪70年代袁隆平成功培育出籼型杂交水稻。屠呦呦发现了能有效抵抗疟疾的青蒿素。

(3)本世纪初我国在载人航天领域取得的成就有①2003年,杨利伟乘坐神舟五号飞船升入太空并成功返回地面。②2008年,神舟七号载人飞船升入太空,翟志刚实现了太空行走。

(4)本题是开放性题目,言之有理即可,如从政策上重视鼓励科技创新;更加重视科技人才的培养等。

故答案为:

(1)成就:①1964年第一颗原子弹爆炸成功;②1967年第一颗氢弹爆炸成功;③1966年发射导弹核武器试验成功;④1970年成功发射第一颗人造地球卫星。杰出科学家:钱学森、邓稼先。

(2)农业成果:袁隆平成功培育出籼型杂交水稻。医学成果:屠呦呦发现了能有效抵抗疟疾的青蒿素。

(3)成就:①2003年,杨利伟乘坐神舟五号飞船升入太空并成功返回地面。②2008年,神舟七号载人飞船升入太空,翟志刚实现了太空行走。

(4)做法:①从政策上重视鼓励科技创新;②更加重视科技人才的培养等。

【点评】本题考查学生的识记能力,掌握两弹一星、20世纪70年代我国在农业、医学领域取得的成果、本世纪初我国在载人航天领域取得的成就等知识。

22.【分析】本题主要考查人们物质生活中出现的现象及原因、大柳村人生活发生的变化及原因、交通、通信的发展给我们的生活带来的变化的相关史实。重点掌握改革开放后社会生活发生的变化的相关史实。

【解答】(1)据材料一“中央政务院于1953年10月发布命令:粮食实行计划供应,凭证定量购买,粮票出现了。这一时期,除了购粮需要粮票外,其他生活必需品,如油、布、糕点等同样需要凭票证购买。甚至在重大节日还出现了节日补助票……”可知,材料一反映了人们物质生活中凭票证定量购买生活用品。由于物资短缺和生产力水平不高,所以会出现这一现象。

(2)依据材料二内容可知,大柳村人生活从贫穷到富裕。据所学知识可知,我国实行改革开放和在农村实行家庭联产承包责任制是出现这一变化出现的原因。

(3)据材料三“在第三届中国(国际)商业航天高峰论坛上,中国航天科工集团公司宣布,将研发‘高速飞行列车’项目,最高时速达4000千米。继移动、电信、联通全面取消国内手机长途和漫游通话费后,从2018年7月1日开始,取消网络漫游费。”及所学知识可知,交通、通信的发展带动了我国经济增长和社会的发展;给人们带来了快捷便利,节省了时间,提高了效率;深刻改变着人们的思想观念和生活方式。

故答案为:

(1)现象:凭票证定量购买生活用品。原因:物资短缺;生产力水平不高。

(2)变化:从贫穷到富裕。原因:改革开放;实行家庭联产承包责任制。

(3)带动了经济增长和社会的发展;给人们带来了快捷便利,节省了时间,提高了效率;深刻改变着人们的思想观念和生活方式。

【点评】本题主要考查学生准确解读材料信息以及理解问题的能力。理解并识记人们物质生活中出现的现象及原因、大柳村人生活发生的变化及原因、交通、通信的发展给我们的生活带来的变化的相关史实。

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化