《诗四首》

图片预览

文档简介

课件55张PPT。归园田居(其三)

陶渊明使至塞上

王维渡荆门送别

李白登岳阳楼(其一)

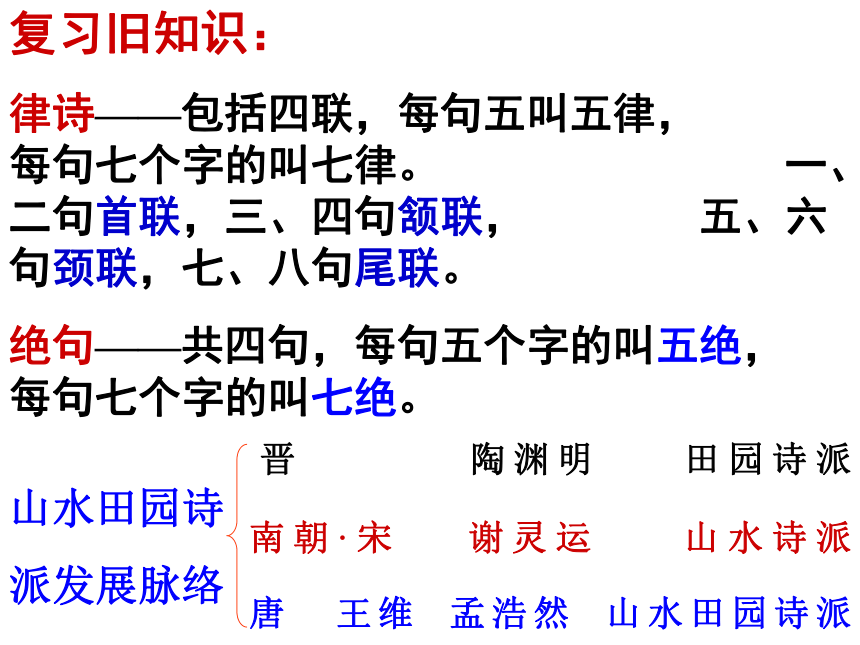

陈与义诗四首复习旧知识:

律诗——包括四联,每句五叫五律, 每句七个字的叫七律。 一、二句首联,三、四句颔联, 五、六句颈联,七、八句尾联。

绝句——共四句,每句五个字的叫五绝, 每句七个字的叫七绝。山水田园诗

派发展脉络 晋 陶渊明 田园诗派

南朝·宋 谢灵运 山水诗派

唐 王维 孟浩然 山水田园诗派 归园田居(其三)

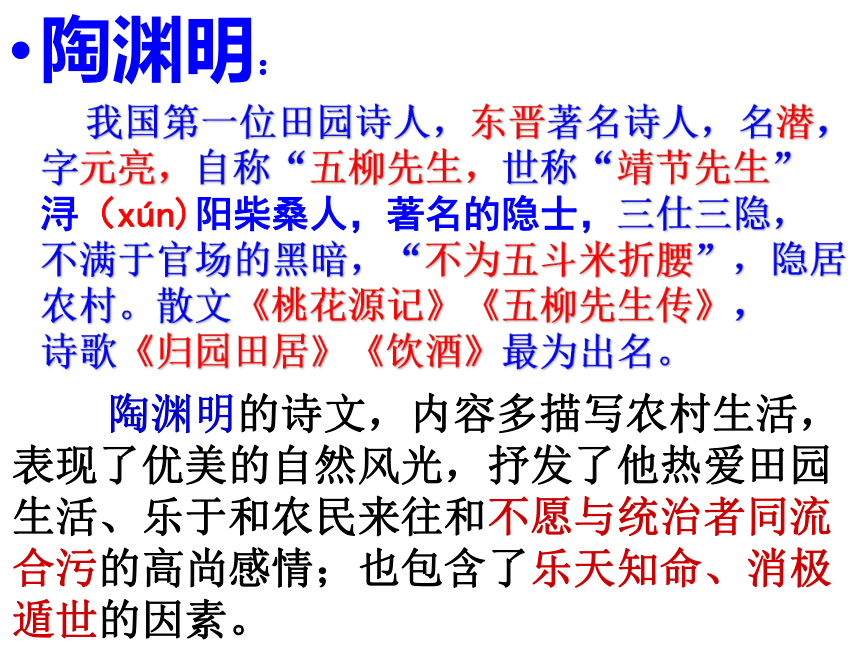

陶渊明陶渊明:

我国第一位田园诗人,东晋著名诗人,名潜,字元亮,自称“五柳先生,世称“靖节先生” 浔(xún)阳柴桑人,著名的隐士,三仕三隐, 不满于官场的黑暗,“不为五斗米折腰”,隐居 农村。散文《桃花源记》《五柳先生传》, 诗歌《归园田居》《饮酒》最为出名。 陶渊明的诗文,内容多描写农村生活,表现了优美的自然风光,抒发了他热爱田园生活、乐于和农民来往和不愿与统治者同流合污的高尚感情;也包含了乐天知命、消极遁世的因素。 陶渊明由于在现实社会中找不到理想的道路,因而退隐田园,寄情山水。他否定污浊的现实,热爱纯朴的田园,因而写了大量的田园诗,后世称他为田园诗人代表作家。 《归园田居》共五首,作于陶渊明辞官归隐后的第二年(406年),这是第三首。归 园 田 居(其三)

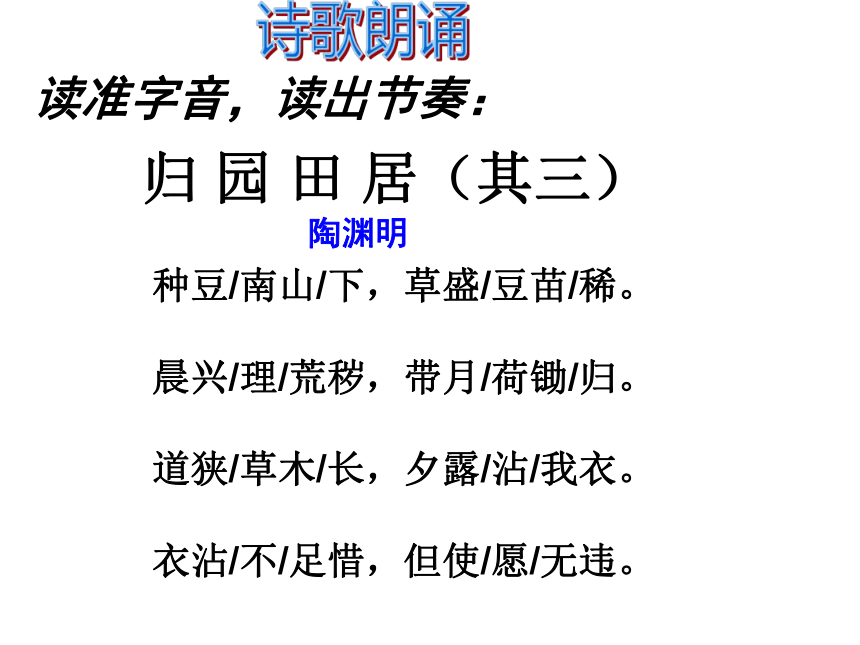

陶渊明种豆/南山/下,草盛/豆苗/稀。

晨兴/理/荒秽,带月/荷锄/归。

道狭/草木/长,夕露/沾/我衣。

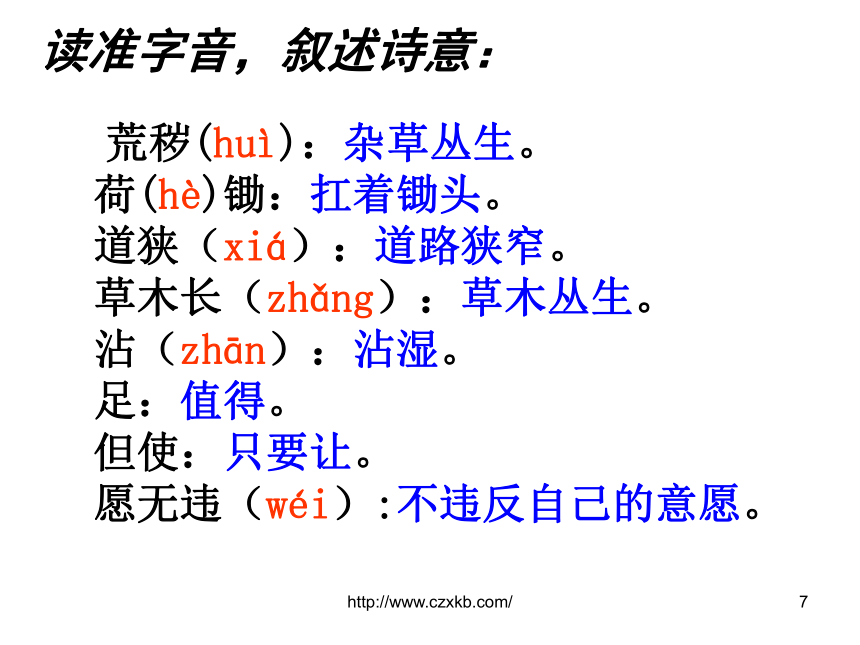

衣沾/不/足惜,但使/愿/无违。诗歌朗诵读准字音,读出节奏:http://www.czxkb.com/1 荒秽(huì):杂草丛生。

荷(hè)锄:扛着锄头。

道狭(xiá):道路狭窄。

草木长(zhǎng):草木丛生。

沾(zhān):沾湿。

足:值得。

但使:只要让。

愿无违(wéi):不违反自己的意愿。

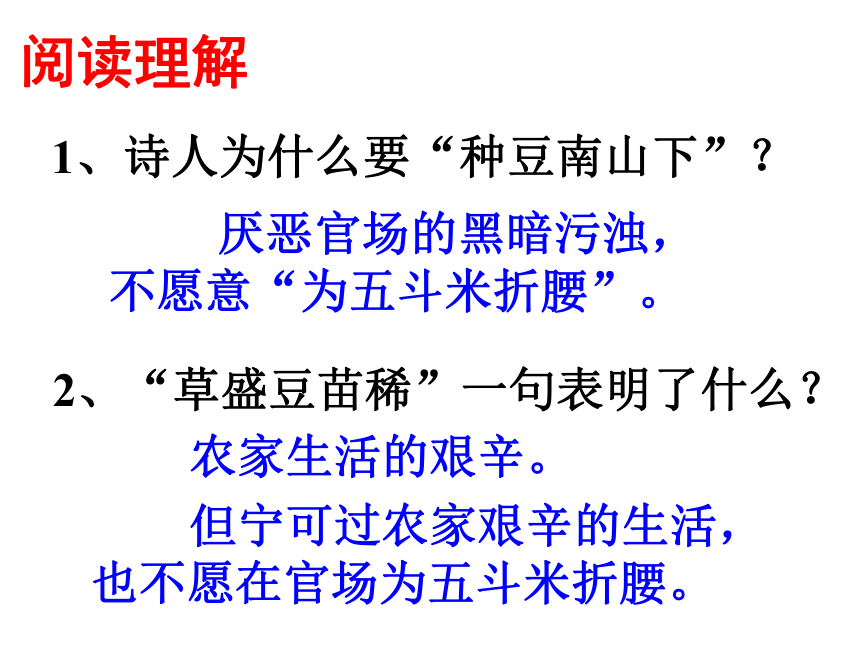

读准字音,叙述诗意:1、诗人为什么要“种豆南山下”? 厌恶官场的黑暗污浊, 不愿意“为五斗米折腰”。 阅读理解2、“草盛豆苗稀”一句表明了什么? 农家生活的艰辛。

但宁可过农家艰辛的生活, 也不愿在官场为五斗米折腰。

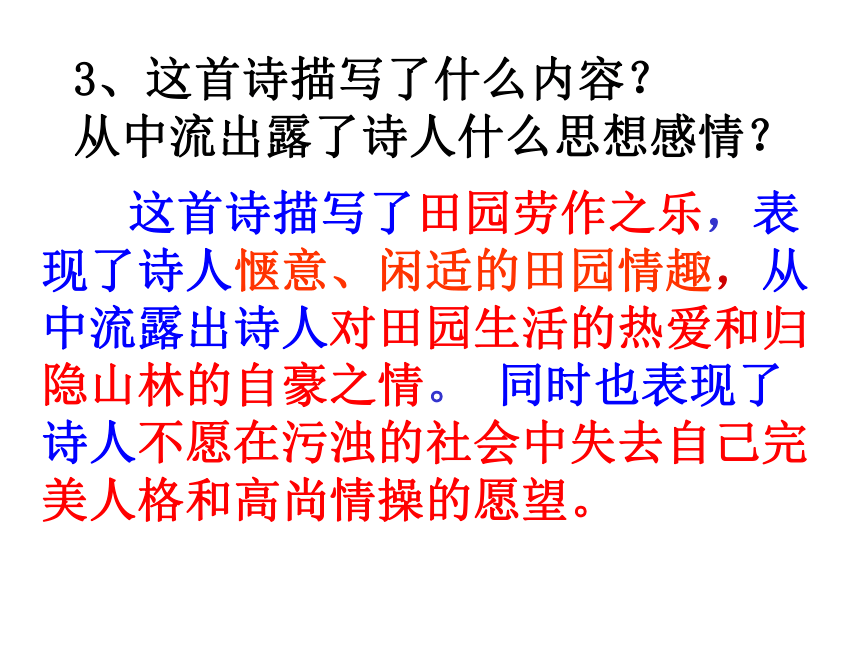

3、这首诗描写了什么内容? 从中流出露了诗人什么思想感情? 这首诗描写了田园劳作之乐,表现了诗人惬意、闲适的田园情趣,从中流露出诗人对田园生活的热爱和归隐山林的自豪之情。 同时也表现了诗人不愿在污浊的社会中失去自己完美人格和高尚情操的愿望。http://www.czxkb.com/1归园田居(其一)

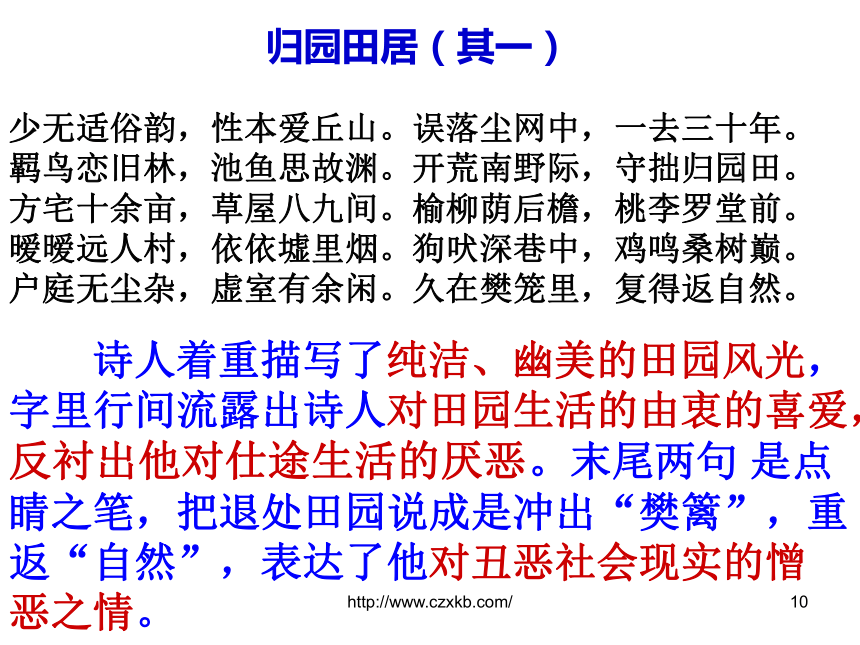

少无适俗韵,性本爱丘山。误落尘网中,一去三十年。

羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。开荒南野际,守拙归园田。

方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树巅。

户庭无尘杂,虚室有余闲。久在樊笼里,复得返自然。 诗人着重描写了纯洁、幽美的田园风光,字里行间流露出诗人对田园生活的由衷的喜爱,反衬出他对仕途生活的厌恶。末尾两句 是点睛之笔,把退处田园说成是冲出“樊篱”,重返“自然”,表达了他对丑恶社会现实的憎 恶之情。饮酒(其五)

结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔,心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

写诗人怎样从大自然里悟出 人生的真正意义,获得恬静的心境。全诗表现了悠然自乐的隐居生活,显示了诗人超然于尘俗之外的志趣,也透露了他对污浊仕途的厌恶。4、诗歌的末句“但使愿无违”的“愿”具体指什么? “愿”具体指:指辞官归隐,洁身 自爱,不与污浊社会同流合污的意愿。王维使至塞上出使简介作者王维,字摩诘,与孟浩然齐名,并称 “王孟”,是山水诗派的代表人物,主要 通过田园山水的描绘,宣扬隐士生活和 佛教禅理。

“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。” (苏轼《东坡志林》) 历史背景 开元二十四年(736年)吐蕃发兵攻打 唐属小国小勃律(今克什米尔北)。737年春,河西节度副使崔希逸在青涤西大破吐蕃军。王维奉使出塞慰问,并在河西节度使幕府兼为判官。这实际是将王维排挤出朝廷。这首诗便作于赴边途中。写出塞时沿途景色,察访军情的情形。朗读: 使至塞上sàihòudūjì王维

单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。Yān单车/欲/问边,属国/过/居延。

征蓬/出/汉塞,归雁/入/胡天。

大漠/孤烟/直,长河/落日/圆。

萧关/逢/候骑,都护/在/燕然。诗歌朗诵读准字音,读出节奏:使至塞上 王维王维既然是奉皇帝之命前往边境慰问, 是否前呼后拥,浩浩荡荡?根据是什么?不是,是轻车简从。

根据:“单车”欲问边。被排挤出朝廷的愤懑、孤独和凄凉(写使者进入边塞)“征蓬出汉塞,归雁入胡天” 运用什么修辞方法?起什么作用? 比喻。说自己像随风而去的蓬草一样出临 “汉塞”,像振翮北飞的“归雁”一样进入“胡天”。“孤蓬万里征”的凄凉(以“蓬” “雁”自比,即景设喻暗写内心抑郁)抒发了作者被排挤出朝廷的惆怅,暗写诗人 内心的激愤抑郁,与首句的“单车”相呼应。哪句是千古名句?大漠孤烟直,

长河落日圆 勾勒出一幅极其雄浑、 阔大、壮美的大漠中黄昏落日的典型景色,并寓悲凉之情于壮美景色之中,侧面烘托守边将士凄凉艰苦的生活环境,反映了他们不畏艰苦,积极保卫边疆的爱国主义精神。表现了诗人开阔的胸襟,即使遭遇挫折也不灰心。

http://www.czxkb.com/1 既是实写,也暗示战事的频繁。 叙述了边塞将士繁重紧张的战斗生活。

思想内容:

《使至塞上》叙述了作者出使 边塞的艰苦行程,描绘了塞外奇特壮美的风光,歌颂了河西军队的声威,也表达了诗人的抑郁、孤寂的思想感情。哪句也是叙事?有什么作用?萧关逢候骑,都护在燕然。

http://www.czxkb.com/1“明月照积雪”

“大江流日夜”

“澄江静如练”

“山气日夕佳”

“落日照大旗”

“中天悬明月”

“大漠孤烟直,长河落日圆”,此等境界千古壮观。

(摘自王国维《人间词话·四十四》)http://www.czxkb.com/1“大漠孤烟直,长河落日圆”赏析

这两句诗充分体现了诗中有画的特色,非常讲究景物的画面感。首先,有画一样的构图,从天边的落日到空中烽烟到地上的河流,从近处的烽烟到远处的夕阳到空旷无垠的沙漠,画面上景物不多,但空间阔大,层次丰富。其次,像画一样讲究线条,一望无际大漠上,纵的是烟,横的是河,圆的是落日,线条简约,寥寥几笔,勾勒出景物的基本形态,概括性强,仿佛抽象派的作品。第三,色彩丰富,广阔无垠黄沙漫漫的大漠,黄昏橘红色的夕阳收敛了光辉,静静地居于天际,辉映着波澜不惊的闪着白光的河水,沙漠上升起一缕青色的烽烟,直上高空,雄浑辽阔的边塞风光如在目前。总体赏析 全诗善于捕捉典型景物作精心刻画,叙事精练简洁,画面奇丽壮美,达到了精心锤炼与自然质朴的交融统一。后人称王维“诗中有画”,于此诗可见一斑。

《红楼梦》第四十八回,对于“大漠孤烟直,长河落日圆”,香菱说:“这‘直’字似无理,‘圆’字似太俗。合上书一想,倒像是见了这景的。若说再找两个字换这两个,竟再找不出两三个字来。”你认为香菱对这两句诗的体味有没有道理,为什么?

“孤”写了景物的单调、边塞的荒凉;“直”表现了孤烟的劲拔之美;“圆”给人亲切温暖而又苍茫的感觉。“圆”“直”不仅准确地描绘了沙漠的景象,而且表达出诗人深切的感受。诗人把自己的孤寂情绪巧妙地融入广阔的自然景象的描绘中。

课外搜集边塞诗 葡萄美酒夜光杯, 欲饮琵琶马上催。

醉卧沙场君莫笑, 古来征战几人回。

——(唐)王翰《凉州词》

黄河远上白云间,一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

——(唐)王之涣 《凉州词》

秦时明月汉时关,万里长征人未还。

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

——(唐)王昌龄《出塞》http://www.czxkb.com/1渡荆门送别李白作者简介 李白,唐代伟大诗人,字太白,号青莲居士,人称“诗仙”。他是我国继屈原之后又一个杰出的浪漫主义诗人。他常以奔放的激情抒发自己的抱负和理想,以强烈的叛逆精神和傲岸不驯的态度抨击社会,鞭挞权贵。他的诗风雄奇豪放,想象丰富,语言流转自然,韵律和谐多变。杜甫给予李白的诗篇极高的评价:“笔落惊风雨,诗成泣鬼神。”http://www.czxkb.com/1 李白青少年时期是在蜀中度过的,把蜀地当作 自己的故乡,所以他有不少诗篇反映出对蜀中生活的怀念之情。 诗人李白一生足迹几乎踏遍了祖国的名山大川,写了不少歌颂祖国壮丽河山的名诗佳篇。这首诗是诗人于开元十三年(726)辞亲远游,出蜀至荆门时赠别友人而作。诗人在二十五岁之前一直住在四川,这次是诗人第一次离开故乡,出蜀东下,开始漫游全国,准备实现自己的理想抱负。此时诗人,兴致勃勃,坐在船上沿途纵情观赏巫山两岸高耸云霄的峻岭,船过荆门一带,视域顿然开阔,别是一番景色。眼界大开,心旷神怡,不由得即景抒情,写下了这首广为传诵的五言律诗。

写作背景诗歌朗诵读准字音,读出节奏:渡荆门送别 李白

渡远/荆门/外,来从/楚国/游。

山随/平野/尽,江入/大荒/流。

月下/飞/天镜,云生/结/海楼。

仍怜/故乡/水,万里/送/行舟。 1、李白从哪里来?要到哪里去? 根据什么得此结论?从家乡来,到楚国去。

——“渡远荆门外,来从楚国游”、

“仍怜故乡水,万里送行舟”两句可证。

2、哪几句写所见到的景色?山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。壮阔雄奇平野:平原。 尽:消失。

大荒:广阔无际的原野。

所见景色:绘山势,流水,原野。 下:映入。 海楼:江上云霞的美丽景象

江上美景:水中映月图,天边云霞图。

中间四句对仗,“平野”对“大荒”,“天镜”对“海楼”,描绘了长江江面开阔、两岸平旷的 景色,融进了诗人初次见到平原大江时那种新鲜、欣喜、激动的感情。

深入探究 颔联中“随”“入”字用得好,谈谈好在何处。“随”字将群山与原野的位置逐渐变换、推移,真切表现出来,给人以空间感和流动感。“入”字写出江水流入原野的奔腾直泻的气势,给人无限的想象空间。

颈联变换视角,描写长江的近景, 谈谈这联诗所描绘的意境。 “月下飞天镜”是月夜俯视所见。明月映入流速缓慢的长江水中,如同天上飞下的明镜。“云生结海楼”是白昼仰望所见。云彩升起变幻无穷,形成了海市蜃楼般的奇景。深入探究采用衬托手法:以水中月明如镜反衬江水的平静,以天上云彩形成海市蜃楼衬托江岸的辽阔、天空的高远。3、题目是“渡荆门送别”,却没写谁送别谁。你认为是谁送谁呢?故乡的水送别作者。

另有朋友送别作者。你赞同那个?√“仍怜故乡水,万里送行舟” 采用什么手法?含有什么感情? 采用拟人的手法,写故乡山水不远万里来送自己行舟远游,表达了诗人对故乡的热爱和依依不舍之情。 (抒发思乡之情,呼应标题,点明主旨) 如王维的《九月九日忆山东兄弟》中的“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人”一句,设想奇妙,诗人不直接写自己怀念亲人,而是想象故乡的兄弟们,会在登高时想起少了一位兄弟,间接地说明了互相思念。 尾联中诗人不说自己对故乡的思念,而说故乡的水对自己依依不舍,在我们所学的诗歌中还有哪些这样写法的诗句?深入探究

首联——远渡地点和此行目的

颔联——进入楚地的壮阔景色

气势磅礴的长江画图

颈联——月夜俯视 明月倒映

白昼仰望 天空高远

尾联--故乡的水 载我远行

依依不舍 远别故乡远景近景板书:抒情叙事主 旨

通过对出蜀至荆门沿途所见景物的描写,表现了诗人的开阔情怀和奋发进取的精神,抒发了诗人对祖国大好河山的赞美,表达了诗人对故乡无限眷恋之情。

请将“山随平野尽,江入大荒流”与杜甫出蜀途中所作《旅夜书怀》诗“星垂平野阔,月涌大江流”作比较。 共同点:两人都写了大江和原野,境界阔大,气象雄伟。

不同点:李诗爽快明朗,杜诗精严凝练,风格有区别。课外拓展登岳阳楼 (其一) 陈与义作者简介陈与义,字去非,自号简斋,宋代诗人。洛阳人。

陈与义是南北宋之交的著名诗人。他的诗歌创作可以金兵入侵中原为界线,分为前后两个时期。前期诗风明快,很少用典,以《墨梅》诗受到徽宗的赏识。南迁之后,经历了和杜甫在安史之乱时颇为相似的遭遇,转学杜甫。 成为宋代学习杜甫最有成就的诗人之一。

著有《?简斋集》。 写作背景 宋钦宗靖康元年(1126)的春天,金兵攻破开封,北宋灭亡。和北宋南宋之交的大部分诗人(如李清照)一样,陈与义的人生经历和文学创作也以靖康之难为界线,分为两个时期。在这之前,他走的是仕途功名的常路,24岁那年,即宋徽宗政和三年(1113)登进士第,授文林郎。他精于绘画,擅长书法,更以诗名于当世,深受皇帝赏识,官职屡迁,但也不知不觉地卷进了政治斗争的漩涡。靖康之难发生时,陈与义被贬在陈留(在今河南开封东南)做监酒税的小官,自然加入到逃亡的难民行列中,南奔襄汉,颠沛湖湘,流离失所。他流亡到洞庭湖,几次登岳阳楼,与朋友悲伤国事,借酒浇愁,写下了数首诗歌记其事,本诗所选的就是其中的一首。 这是一首七言律诗,是 《登岳阳楼二首》中的第一首,也是诗人写岳阳楼的开篇之作,所以精心打造,郑重其事。

历代诗评家皆认为,此诗 是陈与义学杜甫的成功之作 , 颔联尤为宏壮雄丽。岳阳楼

在湖南岳阳。与滕王阁、黄鹤楼并称我国南方三大名楼。因宋代范仲淹的《岳阳楼记》名传四方。有“洞庭天下水,岳阳天下楼”之誉。岳阳楼始建于唐代,主楼三层,高19.72米。黄鹤楼滕王阁岳阳楼江南三大名楼 图景欣赏登岳阳楼 陈与义

洞庭/之东/江水西,帘旌/不动/夕阳迟。

登临/吴蜀/横分地,徙倚/湖山/欲暮时。

万里/来游/还望远,三年/多难/更凭危。

白头/吊古/风霜里,老木/沧波/无限悲。liánjīngxǐyǐ诗歌朗诵读准字音,读出节奏:登岳阳楼 陈与义

洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟。

登临吴蜀横分地,徙倚湖山欲暮时。 万里来游还望远,三年多难更凭危。

白头吊古风霜里,老木沧波无恨悲。注释:酒店或茶馆的招子 缓慢 瓜分 徘徊 靠着 高处 登楼 “洞庭之东江水西”这句诗写什么? 怎么写的? 交代岳阳楼的地处形势。 “帘旌不动夕阳迟”这句诗写什么?有什么特点? 写举目所见。“帘旌”为近景,“夕阳”为远景,诗人的视线由近及远,逐渐放开,融 入那苍茫的暮色中。

描绘楼上的冷清闲寂,诗人随着避难的人群逃奔到此,登临远眺,提不起观赏山水的雅兴,而是抚今追昔,思绪万千,家国之恨澎湃而出。

颔联的风格有什么变化? “登临吴蜀横分地”,也是在说登临的地理位置,却加入了厚重的历史感;

“徙倚湖山欲暮时”,也是在写黄昏时分登楼观景,却融入了些许怅惘之情。

这样的渐变,是一种烘托,一种过渡,一种物我兼融的摹状。宏伟壮阔这句让你联想到杜甫的哪首诗?《登岳阳楼》:吴楚东南坼,

乾坤日夜浮。“万里来游还望远,三年多难更凭危”

颈联通过叙事抒发了什么感情? 仿效杜甫《登高》“万里悲秋常作客,百年多病独登台。” 道出了一个亡国之臣心中的无限愤懑——悲痛和忧愁。

“万里”与“三年”对举,分别从空间、时间的跨度上来叙述其事,收到了双重的艺术效果。

苍凉悲壮“白头吊古风霜里,老木沧波无恨悲”

怎样理解尾联中加线的词语? “白头”:诗人已届不惑之年,故言 “白头”。

“吊古”:不说“伤今”,含蓄蕴藉,意味深长。

“风霜”:既指秋色浓重,又与自己的白头相互 映衬,且暗喻悲凉的社会现实,语意双关。

“老木苍波”:既是眼前实景,又是诗人憔悴悲愁、饱经风霜的自我写照,无限悲恨,尽在不言中。

首联写岳阳楼的地理位置,先从大处着墨,以洞庭湖和长江为背景,在一个宏观视野中隆重推出岳阳楼。

颔联从静态舒缓的景物描写中振起,转而为强烈的抒情。

颈联终于以近于直呼的方式,发出了最高亢最强烈的呐喊,道出了一个亡国之臣心中的无限愤懑。

尾联顾影自怜,以无限悲凉的身世之慨收束全篇。

小结这首诗抒发了诗人怎样的情感? 诗人感时伤世,抒发了自己背井离乡、颠沛流离的漂泊之苦,国家多难、中原动荡之忧,以及老大伤悲的落寞情怀。(家事国难涌上心头,诗人 心中升起无限的悲痛和忧愁, 流露出悲己忧国之情)问题研究从本诗看陈与义的律诗风格 陈与义诗学杜甫,特别是他的律诗,明显地表现出老杜的特点,可谓神形兼备。 他和杜甫一样,都精于炼字炼句,也善于描写议论。 其余诸如写景之瑰丽壮阔,抒情之豪迈超绝,音韵之响亮,偶对之工巧,都多有相似之处。 他在模仿的同时,又富于变化,注意从切身的感受出发,从具体的情境出发,加以创新,自成一格。 登岳阳楼杜甫

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。 吴楚东南坼,乾坤日夜浮。 亲朋无一字,老病有孤舟。 戎马关山北,凭轩涕泗流。 比较阅读登高杜甫

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。 请你分别写出一句陶渊明、王维、 李白、陈与义的其他名句。陶渊明:采菊东篱下,悠然见南山。王维:劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。李白:桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。陈与义:鱼游水底凉,鸟宿林间静。

陶渊明使至塞上

王维渡荆门送别

李白登岳阳楼(其一)

陈与义诗四首复习旧知识:

律诗——包括四联,每句五叫五律, 每句七个字的叫七律。 一、二句首联,三、四句颔联, 五、六句颈联,七、八句尾联。

绝句——共四句,每句五个字的叫五绝, 每句七个字的叫七绝。山水田园诗

派发展脉络 晋 陶渊明 田园诗派

南朝·宋 谢灵运 山水诗派

唐 王维 孟浩然 山水田园诗派 归园田居(其三)

陶渊明陶渊明:

我国第一位田园诗人,东晋著名诗人,名潜,字元亮,自称“五柳先生,世称“靖节先生” 浔(xún)阳柴桑人,著名的隐士,三仕三隐, 不满于官场的黑暗,“不为五斗米折腰”,隐居 农村。散文《桃花源记》《五柳先生传》, 诗歌《归园田居》《饮酒》最为出名。 陶渊明的诗文,内容多描写农村生活,表现了优美的自然风光,抒发了他热爱田园生活、乐于和农民来往和不愿与统治者同流合污的高尚感情;也包含了乐天知命、消极遁世的因素。 陶渊明由于在现实社会中找不到理想的道路,因而退隐田园,寄情山水。他否定污浊的现实,热爱纯朴的田园,因而写了大量的田园诗,后世称他为田园诗人代表作家。 《归园田居》共五首,作于陶渊明辞官归隐后的第二年(406年),这是第三首。归 园 田 居(其三)

陶渊明种豆/南山/下,草盛/豆苗/稀。

晨兴/理/荒秽,带月/荷锄/归。

道狭/草木/长,夕露/沾/我衣。

衣沾/不/足惜,但使/愿/无违。诗歌朗诵读准字音,读出节奏:http://www.czxkb.com/1 荒秽(huì):杂草丛生。

荷(hè)锄:扛着锄头。

道狭(xiá):道路狭窄。

草木长(zhǎng):草木丛生。

沾(zhān):沾湿。

足:值得。

但使:只要让。

愿无违(wéi):不违反自己的意愿。

读准字音,叙述诗意:1、诗人为什么要“种豆南山下”? 厌恶官场的黑暗污浊, 不愿意“为五斗米折腰”。 阅读理解2、“草盛豆苗稀”一句表明了什么? 农家生活的艰辛。

但宁可过农家艰辛的生活, 也不愿在官场为五斗米折腰。

3、这首诗描写了什么内容? 从中流出露了诗人什么思想感情? 这首诗描写了田园劳作之乐,表现了诗人惬意、闲适的田园情趣,从中流露出诗人对田园生活的热爱和归隐山林的自豪之情。 同时也表现了诗人不愿在污浊的社会中失去自己完美人格和高尚情操的愿望。http://www.czxkb.com/1归园田居(其一)

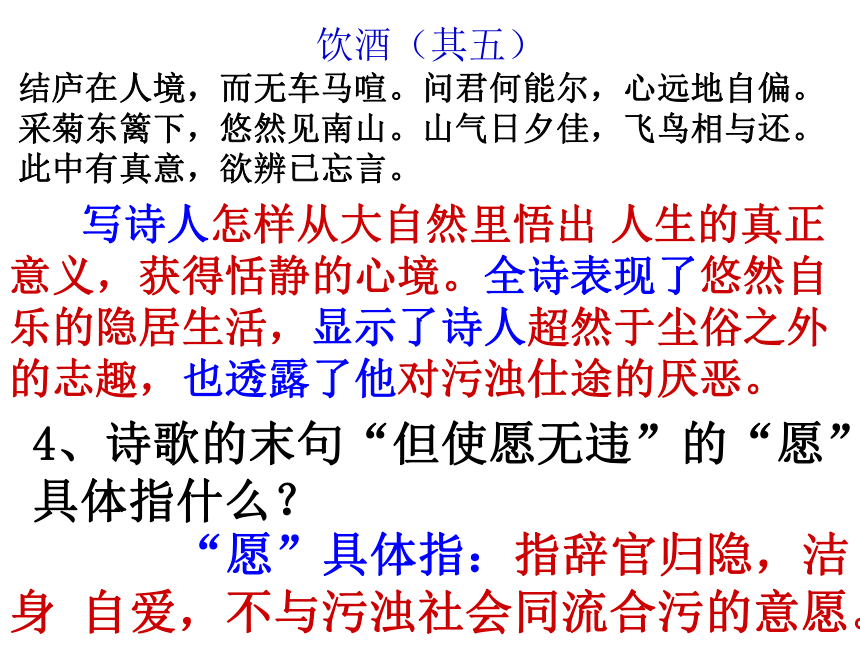

少无适俗韵,性本爱丘山。误落尘网中,一去三十年。

羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。开荒南野际,守拙归园田。

方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树巅。

户庭无尘杂,虚室有余闲。久在樊笼里,复得返自然。 诗人着重描写了纯洁、幽美的田园风光,字里行间流露出诗人对田园生活的由衷的喜爱,反衬出他对仕途生活的厌恶。末尾两句 是点睛之笔,把退处田园说成是冲出“樊篱”,重返“自然”,表达了他对丑恶社会现实的憎 恶之情。饮酒(其五)

结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔,心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

写诗人怎样从大自然里悟出 人生的真正意义,获得恬静的心境。全诗表现了悠然自乐的隐居生活,显示了诗人超然于尘俗之外的志趣,也透露了他对污浊仕途的厌恶。4、诗歌的末句“但使愿无违”的“愿”具体指什么? “愿”具体指:指辞官归隐,洁身 自爱,不与污浊社会同流合污的意愿。王维使至塞上出使简介作者王维,字摩诘,与孟浩然齐名,并称 “王孟”,是山水诗派的代表人物,主要 通过田园山水的描绘,宣扬隐士生活和 佛教禅理。

“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。” (苏轼《东坡志林》) 历史背景 开元二十四年(736年)吐蕃发兵攻打 唐属小国小勃律(今克什米尔北)。737年春,河西节度副使崔希逸在青涤西大破吐蕃军。王维奉使出塞慰问,并在河西节度使幕府兼为判官。这实际是将王维排挤出朝廷。这首诗便作于赴边途中。写出塞时沿途景色,察访军情的情形。朗读: 使至塞上sàihòudūjì王维

单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。Yān单车/欲/问边,属国/过/居延。

征蓬/出/汉塞,归雁/入/胡天。

大漠/孤烟/直,长河/落日/圆。

萧关/逢/候骑,都护/在/燕然。诗歌朗诵读准字音,读出节奏:使至塞上 王维王维既然是奉皇帝之命前往边境慰问, 是否前呼后拥,浩浩荡荡?根据是什么?不是,是轻车简从。

根据:“单车”欲问边。被排挤出朝廷的愤懑、孤独和凄凉(写使者进入边塞)“征蓬出汉塞,归雁入胡天” 运用什么修辞方法?起什么作用? 比喻。说自己像随风而去的蓬草一样出临 “汉塞”,像振翮北飞的“归雁”一样进入“胡天”。“孤蓬万里征”的凄凉(以“蓬” “雁”自比,即景设喻暗写内心抑郁)抒发了作者被排挤出朝廷的惆怅,暗写诗人 内心的激愤抑郁,与首句的“单车”相呼应。哪句是千古名句?大漠孤烟直,

长河落日圆 勾勒出一幅极其雄浑、 阔大、壮美的大漠中黄昏落日的典型景色,并寓悲凉之情于壮美景色之中,侧面烘托守边将士凄凉艰苦的生活环境,反映了他们不畏艰苦,积极保卫边疆的爱国主义精神。表现了诗人开阔的胸襟,即使遭遇挫折也不灰心。

http://www.czxkb.com/1 既是实写,也暗示战事的频繁。 叙述了边塞将士繁重紧张的战斗生活。

思想内容:

《使至塞上》叙述了作者出使 边塞的艰苦行程,描绘了塞外奇特壮美的风光,歌颂了河西军队的声威,也表达了诗人的抑郁、孤寂的思想感情。哪句也是叙事?有什么作用?萧关逢候骑,都护在燕然。

http://www.czxkb.com/1“明月照积雪”

“大江流日夜”

“澄江静如练”

“山气日夕佳”

“落日照大旗”

“中天悬明月”

“大漠孤烟直,长河落日圆”,此等境界千古壮观。

(摘自王国维《人间词话·四十四》)http://www.czxkb.com/1“大漠孤烟直,长河落日圆”赏析

这两句诗充分体现了诗中有画的特色,非常讲究景物的画面感。首先,有画一样的构图,从天边的落日到空中烽烟到地上的河流,从近处的烽烟到远处的夕阳到空旷无垠的沙漠,画面上景物不多,但空间阔大,层次丰富。其次,像画一样讲究线条,一望无际大漠上,纵的是烟,横的是河,圆的是落日,线条简约,寥寥几笔,勾勒出景物的基本形态,概括性强,仿佛抽象派的作品。第三,色彩丰富,广阔无垠黄沙漫漫的大漠,黄昏橘红色的夕阳收敛了光辉,静静地居于天际,辉映着波澜不惊的闪着白光的河水,沙漠上升起一缕青色的烽烟,直上高空,雄浑辽阔的边塞风光如在目前。总体赏析 全诗善于捕捉典型景物作精心刻画,叙事精练简洁,画面奇丽壮美,达到了精心锤炼与自然质朴的交融统一。后人称王维“诗中有画”,于此诗可见一斑。

《红楼梦》第四十八回,对于“大漠孤烟直,长河落日圆”,香菱说:“这‘直’字似无理,‘圆’字似太俗。合上书一想,倒像是见了这景的。若说再找两个字换这两个,竟再找不出两三个字来。”你认为香菱对这两句诗的体味有没有道理,为什么?

“孤”写了景物的单调、边塞的荒凉;“直”表现了孤烟的劲拔之美;“圆”给人亲切温暖而又苍茫的感觉。“圆”“直”不仅准确地描绘了沙漠的景象,而且表达出诗人深切的感受。诗人把自己的孤寂情绪巧妙地融入广阔的自然景象的描绘中。

课外搜集边塞诗 葡萄美酒夜光杯, 欲饮琵琶马上催。

醉卧沙场君莫笑, 古来征战几人回。

——(唐)王翰《凉州词》

黄河远上白云间,一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

——(唐)王之涣 《凉州词》

秦时明月汉时关,万里长征人未还。

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

——(唐)王昌龄《出塞》http://www.czxkb.com/1渡荆门送别李白作者简介 李白,唐代伟大诗人,字太白,号青莲居士,人称“诗仙”。他是我国继屈原之后又一个杰出的浪漫主义诗人。他常以奔放的激情抒发自己的抱负和理想,以强烈的叛逆精神和傲岸不驯的态度抨击社会,鞭挞权贵。他的诗风雄奇豪放,想象丰富,语言流转自然,韵律和谐多变。杜甫给予李白的诗篇极高的评价:“笔落惊风雨,诗成泣鬼神。”http://www.czxkb.com/1 李白青少年时期是在蜀中度过的,把蜀地当作 自己的故乡,所以他有不少诗篇反映出对蜀中生活的怀念之情。 诗人李白一生足迹几乎踏遍了祖国的名山大川,写了不少歌颂祖国壮丽河山的名诗佳篇。这首诗是诗人于开元十三年(726)辞亲远游,出蜀至荆门时赠别友人而作。诗人在二十五岁之前一直住在四川,这次是诗人第一次离开故乡,出蜀东下,开始漫游全国,准备实现自己的理想抱负。此时诗人,兴致勃勃,坐在船上沿途纵情观赏巫山两岸高耸云霄的峻岭,船过荆门一带,视域顿然开阔,别是一番景色。眼界大开,心旷神怡,不由得即景抒情,写下了这首广为传诵的五言律诗。

写作背景诗歌朗诵读准字音,读出节奏:渡荆门送别 李白

渡远/荆门/外,来从/楚国/游。

山随/平野/尽,江入/大荒/流。

月下/飞/天镜,云生/结/海楼。

仍怜/故乡/水,万里/送/行舟。 1、李白从哪里来?要到哪里去? 根据什么得此结论?从家乡来,到楚国去。

——“渡远荆门外,来从楚国游”、

“仍怜故乡水,万里送行舟”两句可证。

2、哪几句写所见到的景色?山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。壮阔雄奇平野:平原。 尽:消失。

大荒:广阔无际的原野。

所见景色:绘山势,流水,原野。 下:映入。 海楼:江上云霞的美丽景象

江上美景:水中映月图,天边云霞图。

中间四句对仗,“平野”对“大荒”,“天镜”对“海楼”,描绘了长江江面开阔、两岸平旷的 景色,融进了诗人初次见到平原大江时那种新鲜、欣喜、激动的感情。

深入探究 颔联中“随”“入”字用得好,谈谈好在何处。“随”字将群山与原野的位置逐渐变换、推移,真切表现出来,给人以空间感和流动感。“入”字写出江水流入原野的奔腾直泻的气势,给人无限的想象空间。

颈联变换视角,描写长江的近景, 谈谈这联诗所描绘的意境。 “月下飞天镜”是月夜俯视所见。明月映入流速缓慢的长江水中,如同天上飞下的明镜。“云生结海楼”是白昼仰望所见。云彩升起变幻无穷,形成了海市蜃楼般的奇景。深入探究采用衬托手法:以水中月明如镜反衬江水的平静,以天上云彩形成海市蜃楼衬托江岸的辽阔、天空的高远。3、题目是“渡荆门送别”,却没写谁送别谁。你认为是谁送谁呢?故乡的水送别作者。

另有朋友送别作者。你赞同那个?√“仍怜故乡水,万里送行舟” 采用什么手法?含有什么感情? 采用拟人的手法,写故乡山水不远万里来送自己行舟远游,表达了诗人对故乡的热爱和依依不舍之情。 (抒发思乡之情,呼应标题,点明主旨) 如王维的《九月九日忆山东兄弟》中的“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人”一句,设想奇妙,诗人不直接写自己怀念亲人,而是想象故乡的兄弟们,会在登高时想起少了一位兄弟,间接地说明了互相思念。 尾联中诗人不说自己对故乡的思念,而说故乡的水对自己依依不舍,在我们所学的诗歌中还有哪些这样写法的诗句?深入探究

首联——远渡地点和此行目的

颔联——进入楚地的壮阔景色

气势磅礴的长江画图

颈联——月夜俯视 明月倒映

白昼仰望 天空高远

尾联--故乡的水 载我远行

依依不舍 远别故乡远景近景板书:抒情叙事主 旨

通过对出蜀至荆门沿途所见景物的描写,表现了诗人的开阔情怀和奋发进取的精神,抒发了诗人对祖国大好河山的赞美,表达了诗人对故乡无限眷恋之情。

请将“山随平野尽,江入大荒流”与杜甫出蜀途中所作《旅夜书怀》诗“星垂平野阔,月涌大江流”作比较。 共同点:两人都写了大江和原野,境界阔大,气象雄伟。

不同点:李诗爽快明朗,杜诗精严凝练,风格有区别。课外拓展登岳阳楼 (其一) 陈与义作者简介陈与义,字去非,自号简斋,宋代诗人。洛阳人。

陈与义是南北宋之交的著名诗人。他的诗歌创作可以金兵入侵中原为界线,分为前后两个时期。前期诗风明快,很少用典,以《墨梅》诗受到徽宗的赏识。南迁之后,经历了和杜甫在安史之乱时颇为相似的遭遇,转学杜甫。 成为宋代学习杜甫最有成就的诗人之一。

著有《?简斋集》。 写作背景 宋钦宗靖康元年(1126)的春天,金兵攻破开封,北宋灭亡。和北宋南宋之交的大部分诗人(如李清照)一样,陈与义的人生经历和文学创作也以靖康之难为界线,分为两个时期。在这之前,他走的是仕途功名的常路,24岁那年,即宋徽宗政和三年(1113)登进士第,授文林郎。他精于绘画,擅长书法,更以诗名于当世,深受皇帝赏识,官职屡迁,但也不知不觉地卷进了政治斗争的漩涡。靖康之难发生时,陈与义被贬在陈留(在今河南开封东南)做监酒税的小官,自然加入到逃亡的难民行列中,南奔襄汉,颠沛湖湘,流离失所。他流亡到洞庭湖,几次登岳阳楼,与朋友悲伤国事,借酒浇愁,写下了数首诗歌记其事,本诗所选的就是其中的一首。 这是一首七言律诗,是 《登岳阳楼二首》中的第一首,也是诗人写岳阳楼的开篇之作,所以精心打造,郑重其事。

历代诗评家皆认为,此诗 是陈与义学杜甫的成功之作 , 颔联尤为宏壮雄丽。岳阳楼

在湖南岳阳。与滕王阁、黄鹤楼并称我国南方三大名楼。因宋代范仲淹的《岳阳楼记》名传四方。有“洞庭天下水,岳阳天下楼”之誉。岳阳楼始建于唐代,主楼三层,高19.72米。黄鹤楼滕王阁岳阳楼江南三大名楼 图景欣赏登岳阳楼 陈与义

洞庭/之东/江水西,帘旌/不动/夕阳迟。

登临/吴蜀/横分地,徙倚/湖山/欲暮时。

万里/来游/还望远,三年/多难/更凭危。

白头/吊古/风霜里,老木/沧波/无限悲。liánjīngxǐyǐ诗歌朗诵读准字音,读出节奏:登岳阳楼 陈与义

洞庭之东江水西,帘旌不动夕阳迟。

登临吴蜀横分地,徙倚湖山欲暮时。 万里来游还望远,三年多难更凭危。

白头吊古风霜里,老木沧波无恨悲。注释:酒店或茶馆的招子 缓慢 瓜分 徘徊 靠着 高处 登楼 “洞庭之东江水西”这句诗写什么? 怎么写的? 交代岳阳楼的地处形势。 “帘旌不动夕阳迟”这句诗写什么?有什么特点? 写举目所见。“帘旌”为近景,“夕阳”为远景,诗人的视线由近及远,逐渐放开,融 入那苍茫的暮色中。

描绘楼上的冷清闲寂,诗人随着避难的人群逃奔到此,登临远眺,提不起观赏山水的雅兴,而是抚今追昔,思绪万千,家国之恨澎湃而出。

颔联的风格有什么变化? “登临吴蜀横分地”,也是在说登临的地理位置,却加入了厚重的历史感;

“徙倚湖山欲暮时”,也是在写黄昏时分登楼观景,却融入了些许怅惘之情。

这样的渐变,是一种烘托,一种过渡,一种物我兼融的摹状。宏伟壮阔这句让你联想到杜甫的哪首诗?《登岳阳楼》:吴楚东南坼,

乾坤日夜浮。“万里来游还望远,三年多难更凭危”

颈联通过叙事抒发了什么感情? 仿效杜甫《登高》“万里悲秋常作客,百年多病独登台。” 道出了一个亡国之臣心中的无限愤懑——悲痛和忧愁。

“万里”与“三年”对举,分别从空间、时间的跨度上来叙述其事,收到了双重的艺术效果。

苍凉悲壮“白头吊古风霜里,老木沧波无恨悲”

怎样理解尾联中加线的词语? “白头”:诗人已届不惑之年,故言 “白头”。

“吊古”:不说“伤今”,含蓄蕴藉,意味深长。

“风霜”:既指秋色浓重,又与自己的白头相互 映衬,且暗喻悲凉的社会现实,语意双关。

“老木苍波”:既是眼前实景,又是诗人憔悴悲愁、饱经风霜的自我写照,无限悲恨,尽在不言中。

首联写岳阳楼的地理位置,先从大处着墨,以洞庭湖和长江为背景,在一个宏观视野中隆重推出岳阳楼。

颔联从静态舒缓的景物描写中振起,转而为强烈的抒情。

颈联终于以近于直呼的方式,发出了最高亢最强烈的呐喊,道出了一个亡国之臣心中的无限愤懑。

尾联顾影自怜,以无限悲凉的身世之慨收束全篇。

小结这首诗抒发了诗人怎样的情感? 诗人感时伤世,抒发了自己背井离乡、颠沛流离的漂泊之苦,国家多难、中原动荡之忧,以及老大伤悲的落寞情怀。(家事国难涌上心头,诗人 心中升起无限的悲痛和忧愁, 流露出悲己忧国之情)问题研究从本诗看陈与义的律诗风格 陈与义诗学杜甫,特别是他的律诗,明显地表现出老杜的特点,可谓神形兼备。 他和杜甫一样,都精于炼字炼句,也善于描写议论。 其余诸如写景之瑰丽壮阔,抒情之豪迈超绝,音韵之响亮,偶对之工巧,都多有相似之处。 他在模仿的同时,又富于变化,注意从切身的感受出发,从具体的情境出发,加以创新,自成一格。 登岳阳楼杜甫

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。 吴楚东南坼,乾坤日夜浮。 亲朋无一字,老病有孤舟。 戎马关山北,凭轩涕泗流。 比较阅读登高杜甫

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。 请你分别写出一句陶渊明、王维、 李白、陈与义的其他名句。陶渊明:采菊东篱下,悠然见南山。王维:劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。李白:桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。陈与义:鱼游水底凉,鸟宿林间静。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》