第19课 清朝前期社会经济的发展期末试题选编(含解析)2020-2021学年广东省各地下学期七年级历史

文档属性

| 名称 | 第19课 清朝前期社会经济的发展期末试题选编(含解析)2020-2021学年广东省各地下学期七年级历史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 889.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-07 21:00:06 | ||

图片预览

文档简介

3.19清朝前期社会经济的发展

一、选择题

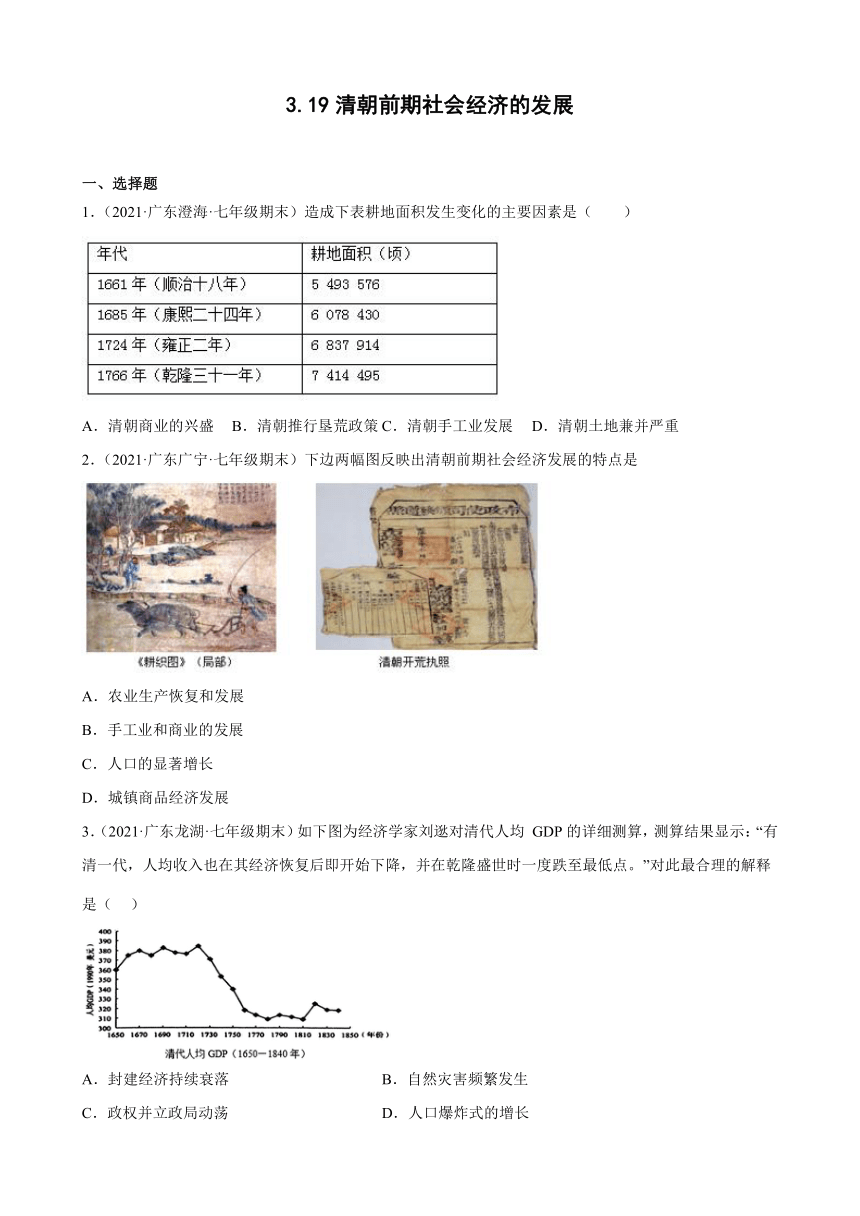

1.(2021·广东澄海·七年级期末)造成下表耕地面积发生变化的主要因素是( )

A.清朝商业的兴盛 B.清朝推行垦荒政策 C.清朝手工业发展 D.清朝土地兼并严重

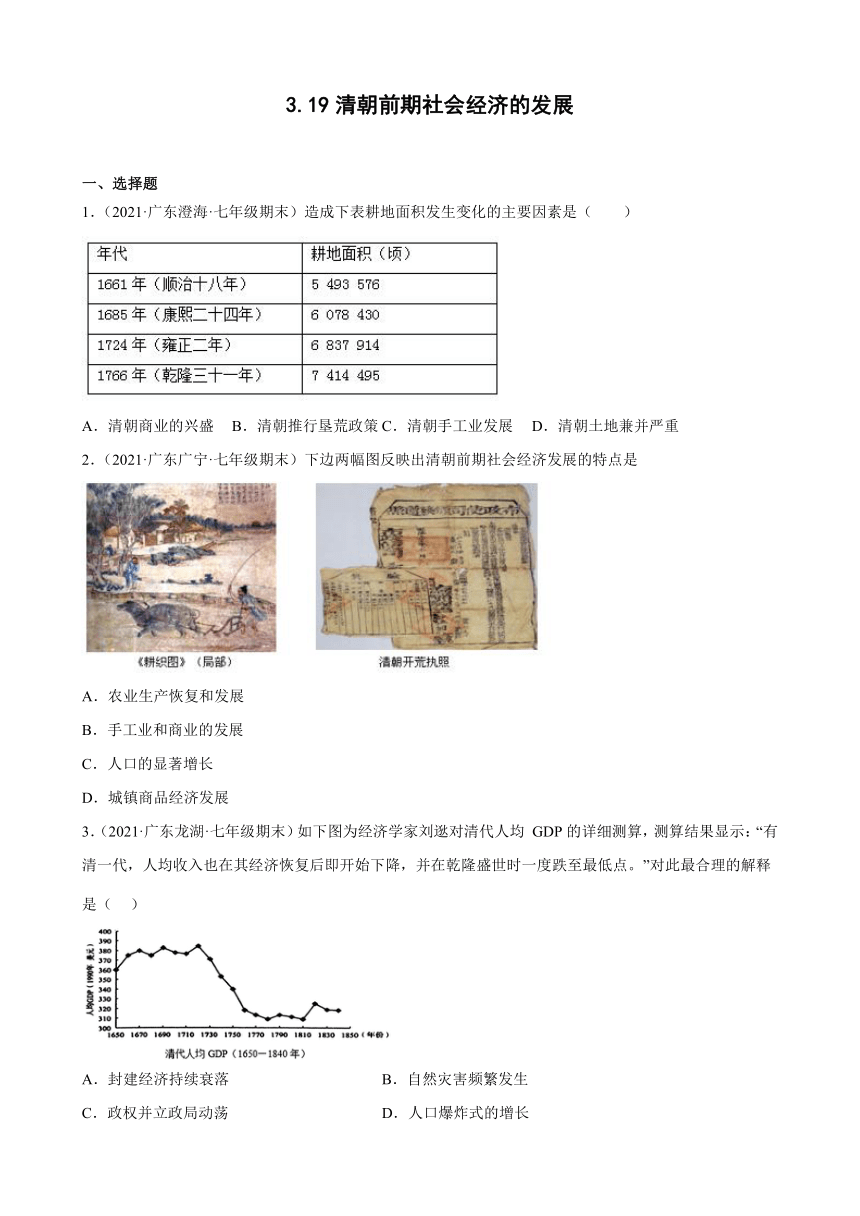

2.(2021·广东广宁·七年级期末)下边两幅图反映出清朝前期社会经济发展的特点是

A.农业生产恢复和发展

B.手工业和商业的发展

C.人口的显著增长

D.城镇商品经济发展

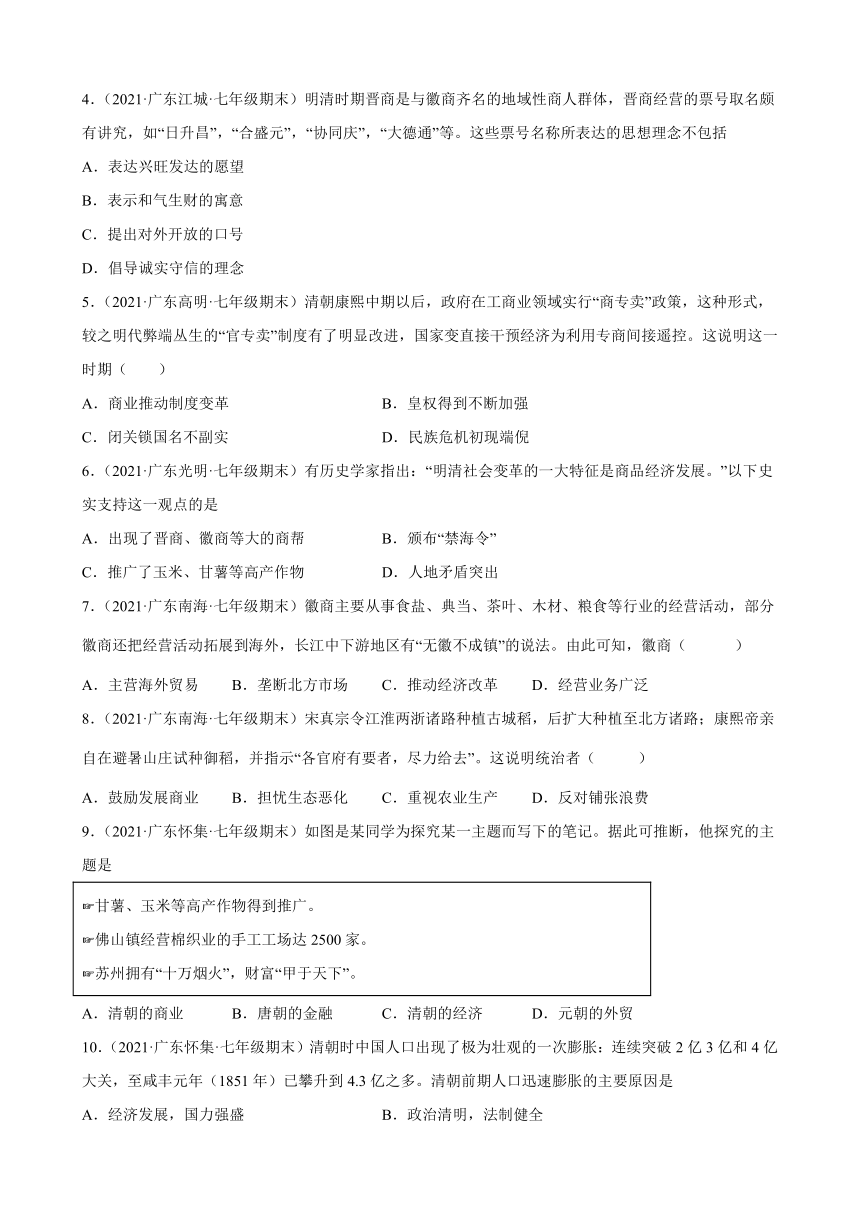

3.(2021·广东龙湖·七年级期末)如下图为经济学家刘逖对清代人均 GDP的详细测算,测算结果显示:“有清一代,人均收入也在其经济恢复后即开始下降,并在乾隆盛世时一度跌至最低点。”对此最合理的解释是( )

A.封建经济持续衰落 B.自然灾害频繁发生

C.政权并立政局动荡 D.人口爆炸式的增长

4.(2021·广东江城·七年级期末)明清时期晋商是与徽商齐名的地域性商人群体,晋商经营的票号取名颇有讲究,如“日升昌”,“合盛元”,“协同庆”,“大德通”等。这些票号名称所表达的思想理念不包括

A.表达兴旺发达的愿望

B.表示和气生财的寓意

C.提出对外开放的口号

D.倡导诚实守信的理念

5.(2021·广东高明·七年级期末)清朝康熙中期以后,政府在工商业领域实行“商专卖”政策,这种形式,较之明代弊端丛生的“官专卖”制度有了明显改进,国家变直接干预经济为利用专商间接遥控。这说明这一时期( )

A.商业推动制度变革 B.皇权得到不断加强

C.闭关锁国名不副实 D.民族危机初现端倪

6.(2021·广东光明·七年级期末)有历史学家指出:“明清社会变革的一大特征是商品经济发展。”以下史实支持这一观点的是

A.出现了晋商、徽商等大的商帮 B.颁布“禁海令”

C.推广了玉米、甘薯等高产作物 D.人地矛盾突出

7.(2021·广东南海·七年级期末)徽商主要从事食盐、典当、茶叶、木材、粮食等行业的经营活动,部分徽商还把经营活动拓展到海外,长江中下游地区有“无徽不成镇”的说法。由此可知,徽商( )

A.主营海外贸易 B.垄断北方市场 C.推动经济改革 D.经营业务广泛

8.(2021·广东南海·七年级期末)宋真宗令江淮两浙诸路种植古城稻,后扩大种植至北方诸路;康熙帝亲自在避暑山庄试种御稻,并指示“各官府有要者,尽力给去”。这说明统治者( )

A.鼓励发展商业 B.担忧生态恶化 C.重视农业生产 D.反对铺张浪费

9.(2021·广东怀集·七年级期末)如图是某同学为探究某一主题而写下的笔记。据此可推断,他探究的主题是

甘薯、玉米等高产作物得到推广。 佛山镇经营棉织业的手工工场达2500家。 苏州拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”。

A.清朝的商业 B.唐朝的金融 C.清朝的经济 D.元朝的外贸

10.(2021·广东怀集·七年级期末)清朝时中国人口出现了极为壮观的一次膨胀:连续突破2亿3亿和4亿大关,至咸丰元年(1851年)已攀升到4.3亿之多。清朝前期人口迅速膨胀的主要原因是

A.经济发展,国力强盛 B.政治清明,法制健全

C.国家倡导,政府鼓励 D.外患严重,国防需要

11.(2021·广东怀集·七年级期末)清朝时期,山西商人到北京、青海、四川、湖北、安徽、广东等地经商。他们在北京首创和经营“六必居”等大商号,在广州开设“广生远”、“广益义”等企业。材料说明

A.晋商主要贩卖粮食 B.徽商在各地设票号

C.晋商商业活动活跃 D.徽商是最大的商帮

12.(2021·广东南海·七年级期末)明中后期,出现“富者动连阡陌(田间小路),贫者地鲜力锥”的局面。这一社会现象是指当时( )

A.出现财政危机 B.土地兼并严重 C.征赋苛捐杂税 D.官宦舞弊专权

13.(2021·广东南海·七年级期末)明时,佛山冶铁业分“炒铸七行:即铸锅行、铁灶行、炒铁行、铁线行、铁锁行、农具行,铁钉行”这体现了佛山冶铁业( )

A.历史悠久 B.远销海外 C.分工细化 D.产品精美

14.(2021·广东北江实验学校七年级期末)这一时期,原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵传入中国,特别是辣椒的传入,对于中国饮食来说是革命性的。“这一时期”是指

A.唐朝 B.北宋 C.元朝 D.明朝

15.(2021·广东揭西·七年级期末)明清时期,“苏湖熟,天下足”的状况已不复存在,有人曾描绘苏州等地“五更市贾何曾绝,四远方言总不同”,工商业成为民众主要的生计来源和国家赋税的重要来源。这说明( )

A.江南农业生产技术逐渐落后 B.江南经济结构出现转型迹象

C.明清重农抑商政策逐渐松弛 D.江南出现资本主义生产关系

16.(2021·广东东莞·七年级期末)明朝后期,我国正式传授经商知识的出版物才出现,主要阐述商业规范、商业道德和技巧等。清代商业书籍不仅种类增多,内容也更为丰富。该现象说明

A.明清时期商业迅速发展 B.传统重农抑商政策废除

C.明清时期出版不受限制 D.商人利益保障机制建立

17.(2021·广东龙华·七年级期末)明朝时期,农业、手工业和商业在前代基础上继续发展。下列选项与明代经济发展相符合的是

A.明代引进了原产于南美洲的葡萄 B.棉纺织业在明代从北方推向南方

C.杭州成为明代的丝织业中心 D.明代的青花瓷器畅销海内外

18.(2021·广东龙华·七年级期末)下表是1661~1766年耕地面积情况统计表,导致图表中所示变化的因素是

年代 耕地面积(顷)

顺治十八年(1661年) 5493576

康照二十四年(1685年) 6078430

雍正二年(1724年) 6837914

乾隆三十一年(1766年) 7414495

A.手工工场的出现 B.形成全国性商业网 C.人口的快速增长 D.大力推行垦荒政策

19.(2021·广东中山·七年级期末)明代《松江府志》记载,当地很多人“晨抱纱入市,易木格以归”“织者日成一匹……其衣食全赖此”,这表明当地某种产业比较发达。这种产业是( )

A.制茶业 B.木器业 C.制瓷业 D.棉纺织业

20.(2021·广东福田·七年级期末)清朝前期人均耕地面积变化情况(见下表)。这一变化趋势会导致

A.粮食产量提高 B.人地矛盾突出 C.推行垦荒政策 D.土地兼并严重

21.(2021·广东花都·七年级期末)有历史学家指出:“明清社会变革的一大特征是商品经济发展。”以下史实能印证这一观点的是( )

A.出现了晋商、徽商等大的商帮 B.开始出现“早市”“夜市”

C.推广了传世的科技、文学名著 D.凸显了人地矛盾

22.(2021·广东香洲·七年级期末)道光皇帝曾称赞山西“日升昌”票号汇通天下。“日升昌”票号业绩辉煌,分号遍及全国30多个城市,客户能实现“一票通兑”,领取现银。材料说明清朝前期( )

A.商业得到恢复和发展 B.形成资本雄厚的商帮

C.出现较多商业化城镇 D.人地的矛盾逐渐突出

23.(2021·广东汕尾·七年级期末)阅读《清朝前期的人口与耕地数量表(部分)》表格,从中可以得到的信息认识有

年份 人丁户口 人均土地(亩)

1651年 10,633,326 28.29

1734年 27,355,462 32.21

1766年 208,095.790 3.56

A.清朝时期人地矛盾逐渐突出 B.“八股取士”束缚了人们的影响

C.殖民者割占了中国大片领土 D.不断的战争导致土地大量的抛荒

24.(2021·广东龙岗·七年级期末)据统计,清朝初年全国人口为4200多万,到乾隆末年全国人口增长至3亿,占当时世界总人口的三分之一。造成这一现象的最主要原因是

A.农业生产发展 B.欧洲人口涌入 C.疆域版图扩大 D.对外贸易发达

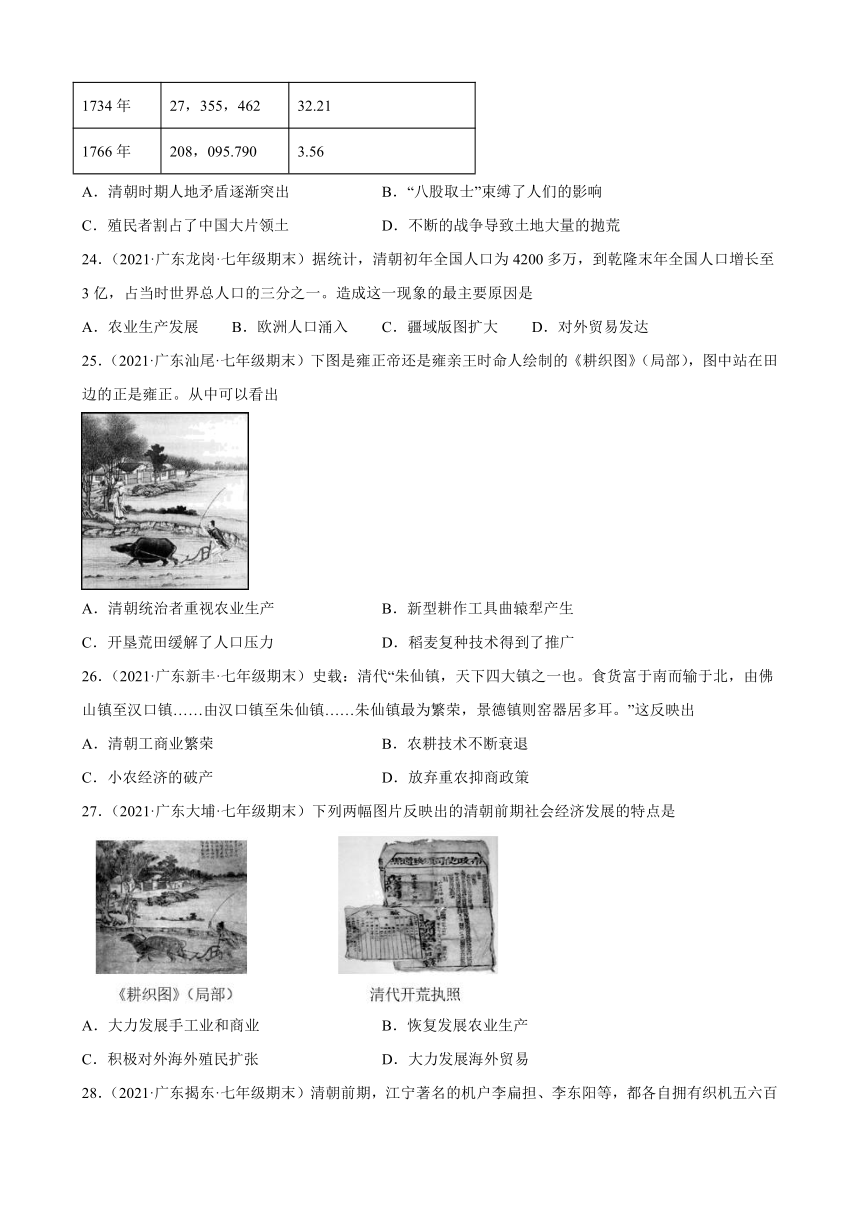

25.(2021·广东汕尾·七年级期末)下图是雍正帝还是雍亲王时命人绘制的《耕织图》(局部),图中站在田边的正是雍正。从中可以看出

A.清朝统治者重视农业生产 B.新型耕作工具曲辕犁产生

C.开垦荒田缓解了人口压力 D.稻麦复种技术得到了推广

26.(2021·广东新丰·七年级期末)史载:清代“朱仙镇,天下四大镇之一也。食货富于南而输于北,由佛山镇至汉口镇……由汉口镇至朱仙镇……朱仙镇最为繁荣,景德镇则窑器居多耳。”这反映出

A.清朝工商业繁荣 B.农耕技术不断衰退

C.小农经济的破产 D.放弃重农抑商政策

27.(2021·广东大埔·七年级期末)下列两幅图片反映出的清朝前期社会经济发展的特点是

A.大力发展手工业和商业 B.恢复发展农业生产

C.积极对外海外殖民扩张 D.大力发展海外贸易

28.(2021·广东揭东·七年级期末)清朝前期,江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张,佛山经营棉织业的手工工场达2500家,织工超过50000人。上述材料说明

A.清朝前期,农业生产得到发展 B.手工工场规模大,纺织业发达

C.商业发达,社会安定 D.清朝前期人口增长较快

二、综合题

29.(2021·广东香洲·七年级期末)农业为天下之本,是华夏文明经久不衰的物质基础。阅读材料,回答问题:

材料一:唐朝农业生产工具

材料二:农作物品种的单一,使农民在自然灾害侵袭面前常常束手无策。……大中祥符四年(公元1011年),宋真宗“以江、淮、两渐稍早即水田不登,乃连使就稀建取(A)三万斛,分给三路为种。”经济作物如棉花在宋代也不断扩大种植区域,棉花的种植在北宋时主要是在广南东西、福建路,到南宋后期也扩展到两浙。

——白寿彝《中国通史》

材料三:中国古代水利工程的修建数量及其区域分布(单位:项)

材料四:清代康熙、雍正、乾隆时期出现的康乾盛世,被称为中国古代最后一个盛世。在这一时期,经济得到显著发展,全国耕地面积增加。据统计,1661年全国耕地面积5493576顷,1685年增加到6078430顷。1766年(乾隆三十一年)已达7807290顷。

——邱树森《新编中国通史》

(1)根据材料一,指出图中所示农业生产工具的名称及作用?

(2)写出材料二中宋朝进口的粮食作物“A”的名称 根据材料二和材料三,推断从唐朝中期到南宋时期经济发展的结果?

(3)根据材料四并结合所学知识,概括清朝前期耕地的变化及其相关的政策,并分析这一变化对当时农业发展的影响?

(4)综合上述材料并结合所学,请你对农业发展提出两条合理化的建议?

30.(2021·广东花都·七年级期末)人口普查是一项重要的国情调查,对国家管理、制定各项方针政策具有重要的意义。中国的人口调查有近4000年的历史,留下了丰富的人口史料。阅读材料,回答问题。

材料一 部分朝代南方与北方人口对比表

朝代 南方 北方

人口(户) 占全国户口数比例 人口(户) 占全国户口数比例

西汉 2470685 19.8% 9985785 80.2%

唐代 3920415 43.2% 5148529 56.8%

北宋 11224760 62.9% 6624296 37.1%

——改编自何和义《浅论唐宋之际我国经济重心南移的原因》材料二 人口史专家推测,明末清初人口已经达到1个亿,清朝乾隆年间……1741年全国人口1.43亿,1762年为2.04亿,1790年突破3亿。

——任世江《初中历史课程“点—线”解析》

材料三 1712年,清政府规定以康熙五十年(1711年)的人丁数,作为征收人头税的固定丁数,以后“滋生人丁,永不加赋”……隐蔽人口现象逐渐减少。

——《中国古代史》人民教育出版社2006年出版

请回答:

(1)材料一说明从西汉到北宋,南方与北方的人口分别呈现怎样的变化态势?这一发展变化反映了我国古代出现的什么经济现象?

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分析清朝康乾时期人口剧增原因。

(3)结合上述材料和所学知识,谈谈你对人口变化和人口问题的认识。

31.(2021·广东中山·七年级期末)阅读材料,完成下列要求。

材料一 北宋开封府地区的漕运图(备注:漕运是指政府利用水道调运粮食的专业运输。下图中五丈河、金水河、患民河、蔡河、汴河均是人工开凿、疏浚的运河。)

——摘编自韩茂莉《中国历史地理十五讲》

材料二 元世祖时期对原来运河进行修整,将之从弧度指向中原的扇形改为真正纵贯南北的大运河,促江南至大都的运道缩短数百公里。新运河贯通,“江淮、湖广、四川、海外诸香上贡、根运、商旅贸迁,毕达家师”,沿线直沽(天津)、德州、临济、济宁、扬州等城市也日益兴盛。

——摘编自潘清《元代江南运河的疏浚与功用》等

材料三 京杭运河是清代政府的命脉,而河工就是维护这条命脉畅通的人。河工的工作非常繁重,疏浚河道、兴修堤坝、防备洪水。每年冬季河面冻结,为保通行,河工还要“敲冰打冻”“虽肌肤冻裂,何敢辞劳”。“河槽附近,藉民应役,衣故履决,力尽筋疲”,百姓往往破产逃亡。

——摘编自宋先通《清代京杭运河河工夫役研究》

(1)根据材料一并结合知识,分析宋代将首都定于开封的经济原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出元代运河发生的变化,概括元代运河对经济发展的作用。

(3)有关部门拟举办一个关于“古代运河河工”的展览,综合上述三则材料,为该展览取一个恰当的名字。

32.(2021·广东新丰·七年级期末)经济是人类赖以生存和发展的基础。阅读下列材料,回答问题。

材料一自贞观以后,太宗励精为理。至(贞观)八年、九年,频至丰稔,米斗四五钱, 马牛布野,外户动辄数月不闭。至(贞观)十五年,米每斗值二钱。

——杜佑《通典》卷七

(1)材料一反映了唐朝怎样的社会状况?结合所学知识,历史上把唐太宗统治的盛世局 面称作什么?

材料二 我国西汉至宋代南北方人口占比表

项目 南方 北方

人口(户) 占全国户数比例 人口(户) 占全国户数比例

西汉 2470685 19.8% 9985785 80.2%

唐代 3920415 43.2% 5148529 56.8%

南宋 11240760 62.9% 6624296 37.1%

(2)上述表中的数据变化说明了什么? 材料三 元朝建立后,丝绸之路更加通畅,东西交往频繁。马致远在散曲中赞美:“至 治华夷,正堂堂大元朝世……小国土尽来朝”。贯云石也在散曲中唱道:“江山富,天下总 欣伏,大元至大古今无”。清代魏源说:“元有天下,其疆域之袤,海漕之富,兵力物力之 雄廓,过于汉唐”。

——据《元曲的人文精神与文化启示》

(3)根据材料三,马致远、贯云石、魏源对元朝有什么共同认识?

(4)根据材料四,概括清朝农业生产获得较大发展的原因。

33.(2021·广东高州·七年级期末)阅读下列材料,回答问题。

材料一下面是唐宋都城平面示意图。

材料二

——以上材料节选自于逢春《中国海洋文明的隆盛与衰落》

材料三北宋都城开封买卖通宵达旦,金、银、彩、帛等“每一交易,动辄千万”。南宋临安 城“自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱是,无空虚之屋”。高宗末年,市舶收入岁达二百万贯,超过北宋治平年间岁入的两倍多。《宋史》曰:“国家根本,仰给东南。”

材料四三位皇帝对康乾盛世的相关描述

(康熙帝)宣布“盛世滋生人丁,永不加赋”

——王先谦(清)《东华录》

(雍正帝)谕内阁:“中国之一统始于秦氏,塞外之一统始于元氏,而极盛于我朝。自古中外一家,幅员极广,未有如我朝者也。”

——《清史稿》

(乾隆帝)曰:“比年以来西域大奏朕功,国家势当全盛”,“方今国家全盛,府库充盈”。

——王先谦(清)《东华录》

回答:

(1)阅读材料一,认真比较图1和图2,从中提取唐朝长安和北宋东京在经济发展方面呈现的不同信息。

(2)根据材料二并结合所学知识,宋朝管理海外贸易的机构是什么?总结材料中宋神宗与宋高宗对海外贸易所持的相同观点。

(3)阅读材料三,哪句话反映了开封城的发达?“自大街及诸坊巷……无空虚之屋”反映出怎样的现象?“国家根本,仰给东南”说明中国古代经济格局发生了什么变化?

(4)根据材料四,归纳当时的统治者认为达到“盛世”的表现。

34.(2021·广东汕尾·七年级期末)城市是社会经济发展的缩影。

材料一

登观音台望城

白居易(唐)

百千家似围棋局,十二街如种菜畦。

遥认微微入朝火,一条星宿五门西。

唐朝长安平面图

材料二 元代学者所写《析津志》是历史上最早专门介绍北京史地方面的书籍,书中记载元代北京城商业繁荣的盛况:“钟楼之东南转角街市俱是针铺。西斜街临海子,率多歌台酒馆,有望湖亭,昔日皆贵官游赏之地。楼之左右俱有果木饼面柴炭器用之属。”

《马可波罗行记》是意大利旅行家所写,书中记载,“凡是世界各地最稀奇最具有价值的东西也都会集中在这个城里,尤其是印度的商品......以满足来京都经商而住在附近的商人的需要。这里出售的商品数量比任何地方都要多。”

材料三 当时松江人何良浚在《四友斋丛说》中,描述到:“余谓正德(明朝中期)以前,百姓十一在官,十九在田,盖因四民各有定业,百姓安于农亩,无有它志。......今去农改业为工商者三倍于前矣。昔日无游手之人,今去农而游手趁食者又十之二、三矣。大抵以十分百姓言之,已六、七分去农矣。”

(1)根据材料一,分析唐朝长安城的城市规划的特点。

(2)材料二中《析津志》《马可波罗行记》在历史研究中起到怎样的作用?根据材料二概括元大都的发展情况。

(3)根据材料三,说出明朝中后期松江地区的社会发生的变化。结合所学分析变化的原因。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

依据所学知识可知,造成题干图表中耕地面积发生变化的主要因素是清朝推行垦荒政策。为发展农业生产,清朝前期的统治者大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大发展,为清朝前期兴盛奠定了基础;兴修水利;改进种植技术,改良新品种;推广玉米、甘薯等高产作物,所以B项符合题意。而ACD三项均与题干图表没有关系,排除,故选B。

2.A

【详解】

依据题干两幅图片“《耕织图》”、“清朝开荒执照”,结合所学知识可知,明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。由此可知,两幅图片反映出的清朝前期社会经济发展的特点是农业生产的恢复和发展,A项符合题意;BCD三项与题意不符合。故选A。

3.D

【详解】

根据所学知识可知,乾隆在位时,社会稳定,经济发展,人口出现了爆炸式的增长,因此这一时期,人均GDP下跌,故D正确;ABC不符合题意,故排除ABC项。故选D。

4.C

【详解】

依据题干“日升昌”,“合盛元”,“协同庆”,“大德通”的信息,结合所学知识可知,明清时期晋商是与徽商齐名的地域性商人群体,晋商经营的票号取名颇有讲究,如“日升昌”表达兴旺发达的愿望,A项不符合题意;“合盛元”,“协同庆”表示和气生财的寓意,B项不符合题意; “大德通”倡导诚实守信的理念,D项不符合题意;明清时期实行闭关锁国的政策,所以这些票号名称所表达的思想理念不包括提出对外开放的口号,C项符合题意;故选C。

5.A

【详解】

据所学可知,明朝中后期工商业发展,市镇经济繁荣;而材料清代改变了官专卖制,通过实行“商专卖”政策国家变直接干预经济为利用专商间接遥控,这反映了工商业的发展迫使政府限制特权,说明商业推动制度变革,A正确;材料未涉及中央机构的调整及其带来的皇权加强,B错误;材料未涉及闭关锁国政策,C错误;材料未涉及外国列强与我国的矛盾,故D与材料无关。

6.A

【详解】

根据题干信息“明清社会变革的一大特征是商品经济发展”;结合所学知识可知,清朝前期的商业很发达,陆路和水路的商旅往来频繁各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。例如,山西商人组成的晋商和江南徽州府商人组成的徽商。选项A符合题意;颁布“禁海令”是明清时期禁止海上贸易的法令,B排除;清朝前期,耐旱、耐寒的玉米、甘薯等高产作物不断推广,人口迅速增长,C排除;人地矛盾突出,与题干内容不符,D排除。故选A。

7.D

【详解】

根据材料“长江中下游地区有‘无徽不成镇’”“徽商主要从事食盐、典当、茶叶、木材、粮食等行业的经营活动,部分徽商还把经营活动拓展到海外”说明徽商实力很强,经营范围广泛,商品经营业务广泛,D项正确;材料不能体现主要经营海外贸易,排除A项;材料不能体现垄断北方市场,排除B项;材料没有体现经济改革,排除C项。故选D项。

8.C

【详解】

依据题干信息“宋真宗令江淮两浙诸路种植古城稻,后扩大种植至北方诸路”“康熙帝亲自在避暑山庄试种御稻,并指示各官府有要者,尽力给去”可知,统治者都十分重视农业生产,使农业生产有了较大发展,C项正确;鼓励发展商业、担忧生态恶化、反对铺张浪费在题干材料中未体现出来,排除A、B、D项。故选C项。

9.C

【详解】

根据所学可知,甘薯、玉米等高产作物得到推广,这体现出清朝农业的发展情况;佛山镇经营棉织业的手工工场达2500家,这体现出清朝手工业的发展情况;苏州拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,这体现出清朝城市的发展情况;故材料叙述了清朝的经济情况,故C符合题意;清朝的商业是清朝经济的构成部分之一,故A不符合题意;佛山镇棉织业的手工工场达是清朝的盛况,不是唐朝的金融,故B不符合题意;元朝的外贸体现在海上丝绸之路的兴盛,故D不符合题意。故选C。

10.A

【详解】

结合所学知识可知,清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力增强,社会安定,人口的数量也有了很大的增长。至咸丰元年(1851年)已攀升到4.3亿之多。选项A符合题意;选项BCD与题干内容不符,可排除。故选A。

11.C

【详解】

根据题干信息“山西商人到北京、青海、四川、湖北、安徽、广东等地经商……首创和经营‘六必居’等大商号,在广州开设‘广生远’、‘广益义’等企业”,结合所学知识可知,山西商人(晋商)活动范围遍及国内各地,在北京首创和经营大商号,在广州开设企业,这说明晋商商业活动活跃。选项C符合题意;材料无法体现晋商是主要贩卖粮食,A排除;材料中没有提到徽商,BD排除。故选C。

12.B

【详解】

根据材料“富者动连阡陌(田间小路),贫者地鲜力锥”可知明朝中后期出现了土地兼并严重的现象,B项正确;材料只是涉及土地问题,没有涉及财政危机、苛捐杂税的征收和宦官专权,排除ACD项。故选B项。

13.C

【详解】

根据“铸锅行、铁灶行、炒铁行、铁线行、铁锁行、农具行,铁钉行”可知,材料体现佛山冶铁业分工细化,C项正确;ABD项材料没有体现,排除ABD项。故选C项。

14.D

【详解】

原产美洲的玉米、甘薯等高产粮食作物,明代从国外引进,清代不断推广种植。明代从国外引进的马铃薯、花生和向日葵等,也在不少地方推广种植。题干中“这一时期”是指明朝,D符合题意;综合上述分析可知ABC项不符,排除。故选择D。

15.B

【详解】

根据材料可得,说明了明清时期江南地区工商业比较发达,甚至成为“民众主要的生计来源和国 家赋税的重要来源”,这反映出江南地区的经济结构出现了转型迹象,B项正确;清时期的农耕经济高度发达,其农业生产技术没有出现落后现象,排除A项;重农抑商政策是中国古代一直坚持的经济政策,由材料信息无法推出明清重农抑商政策逐渐松弛的结论,排除C项;资本主义生产关系出现的重要标志是出现雇佣关系,材料未涉及,排除D项。故选B项。

16.A

【详解】

根据材料信息“清代商业书籍不仅种类增多,内容也更为丰富”,这说明明清时期商业的进一步发展推动各类商业出版书籍的发展,A符合题意;封建社会里,重农抑商政策根深蒂固,并没有废除,B排除;在封建时代,出版有严格的限制,C排除;出版书籍的发展说明商业的而发展,商人利益保障机制建立与此没有直接关系,D排除;故本题选A。

17.D

【详解】

根据所学,随着海上丝绸之路的发展,明代的青花瓷器畅销海内外,D项正确;葡萄原产亚洲西部,排除A项;根据所学,棉纺织业由南方推向北方,南北方涌现出一批棉纺织业基地。排除B项;苏州是明代的丝织业中心,排除C项。故选D项。

18.D

【详解】

图表中所示1661~1766年耕地面积显著增加,因为清朝前期统治者都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,清朝前期耕地面积不断扩大,到乾隆年间,全国的耕地面积显著增加,D项正确;中国手工工场出现的时间明清时期,地点景德镇,与题干耕地面积增加无关,排除A项;形成全国性商业网与题干耕地面积增加无关,排除B项;人口的快速增长与题干耕地面积增加无关,排除C项。故选D项。

19.D

【分析】

【详解】

根据“织者日成一匹……其衣食全赖此”可知,材料表明松江棉纺织业比较发达,家庭手工业产品进入市场,故选D;材料信息与制茶业、木器业、制瓷业无关,排除ABC。

【点睛】

20.B

【详解】

据表格信息可知,康熙五十年到乾隆三十一年的人口总数激增,人均耕地数在迅速下降,这导致了“人地矛盾”突出,B正确;材料未涉及“粮食产量”问题,而是强调人口增长和人均耕地数的变化,排除A;材料未涉及任何“政策”,排除C;材料未涉及“土地兼并”内容,排除D。故选B。

21.A

【详解】

根据材料“明清社会变革的一大特征是商品经济发展”结合所学可知,清朝前期的商业发达,陆路和水路的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网,在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动,如晋商、徽商等大的商帮,A项正确;“早市”“夜市”在唐宋时期已经出现,不符合题意,排除B项;推广传世的科技、文学名著与材料所述商品经济发展无直接关系,排除C项;明清时期随着社会经济的发展,人口逐渐增多,这时期人地矛盾逐渐凸显,但与材料信息不符,排除D项;故选A项。

22.A

【详解】

根据材料“山西“日升昌”票号汇通天下”,可知商业得到恢复和发展,因此A项正确;BC项材料无体现,因此排除;D项人地矛盾与材料表述商业发展无关,因此排除,综上选择A项。

23.A

【分析】

【详解】

根据表格信息可以看到,到1766年人口与人均土地的占有出现很大矛盾,选项A符合题意;表格信息中没有涉及八股取士,排除B;表格内容没有涉及殖民者割占土地,排除C;表格内容中没有涉及战争,排除D。故选A。

24.A

【详解】

依据所学知识可知,清初统治者十分重视经济恢复,尤其是恢复和发展农业生产,大力推行垦荒政策,耕地面积不断扩大,粮食产量大幅提高,加上清朝社会秩序安定,故清朝前期人口大幅增加。A项符合题意;BC与题干材料无关,排除BC;清朝实行闭关锁国政策,严格限制对外贸易,故D项错误。故答案为A。

25.A

【分析】

【详解】

根据材料“雍正帝还是雍亲王时命人绘制的《耕织图》(局部),图中站在田边的正是雍正”,从中可以看出清朝治者重视农业生产。顺治、康熙雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛定了基础。故选A;曲辕犁是唐朝发明的,B错误;材料不能体现开垦荒田和稻麦复种技术的推广,CD错误。故选A。

26.A

【详解】

依据题干的材料内容,结合所学知识可知,朱仙镇最为繁荣,景德镇窑器居多,这说明此时期的工商业是十分繁荣发达的,A符合题意;农耕技术题干材料没有涉及,B不符合题意;CD都与题干内容无关,排除;故选A。

27.B

【详解】

根据题干“耕织图、清代开荒执照”并结合所学知识可知,明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。因此,题干两幅图片反映出的清朝前期社会经济发展的特点是恢复发展农业生产,故B项正确;题干两幅图片反映出清朝前期农业生产的发展,而不是指手工业和商业,排除A项;清朝实行闭关锁国政策,严格限制对外贸易,因此,CD项不符合史实,排除CD项。故选B项。

28.B

【详解】

材料“机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张,佛山经营棉织业的手工工场达2500家,织工超过50000人”可知,清朝前期已经出现手工工场,同时体现出当时纺织业的发达,故B项正确;材料反映的是清朝前期手工业发展状况,属于手工业方面的内容,与农业、商业发展无关,与人口的增长无关,排除ACD项。故选B项。

29.(1)曲辕犁、筒车;提高了耕作效率和质量;便于灌溉。

(2)占城稻;从唐朝中期开始的经济重心南移,到南宋时最后完。

(3)全国耕地面积增加;重视农业生产,大力推行垦荒政策;农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。

(4)农业是国民经济的基础,应当给予重视;注重农业生产技术的改进,充分发挥科学技术对农业发展的推动作用等。

【详解】

(1)依据材料一“唐朝农业生产工具”的外观,图1是耕地工具、图2是灌溉工具。结合课本所学,唐朝前期的100多年中,经济发展迅速,社会呈现繁荣景象。在农业方面,垦田面积逐渐扩大,盛业生产技术不断改进,发明并推广了一些重要的生产工具,如曲辕犁、灌溉工具;曲辕犁适于精耕细作,大大提高了耕作的效率和质量;灌溉工具筒车,便于灌溉,有利于解决干旱问题。

(2)依据材料二“宋真宗以江、淮、两渐稍早即水田不登,乃连使就稀建取(A)三万斛,分给三路为种。”结合课本所学,宋代江南经常出现的旱灾,缺乏适应旱地种植的作物,宋真宗时期将从越南传入福建的占城稻种分给江、淮、两浙三路旱灾地区。可知A是占城稻;由材料“……棉花的种植在北宋时主要是在广南东西、福建路,到南宋后期也扩展到两浙”,结合所学,从唐朝中晚期至两宋时期,北方人口大批南迁,带去了先进生产技术,是南方农业发展迅速加快,逐渐超过北方。故从唐朝开始的经济重心南移,到南宋时最后完。

(3)依据材料四“……全国耕地面积增加”,由此可知,清朝前期全国耕地面积增加;结合课本所学,明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清朝统治者认识到恢复经济的中含有。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,重视农业生产,大力推行垦荒政策;使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。

(4)依据前面的材料,各个朝代人民、统治者在改造农业生产工具、推广新的农作物,采取发展农业的措施,促进农业的发展。由此得出:农业是国民经济的基础,应当给予重视;注重农业生产技术的改进,充分发挥科学技术对农业发展的推动作用等。

30.(1)变化态势:南方人口不断增加,占全国人口比重上升;北方人口不断减少,占全国人口比重下降。

经济现象:经济重心南移。

(2)原因:国家统一、民族融合、政局稳定;经济繁荣(小农经济发展);赋税政策改革的推动;高产农作物的引进;政府鼓励垦荒;多子多福等传统观念的影响等。

(3)认识:人口变化与经济发展、政治稳定密切相关,经济发展政治稳定有利于人口增长;人口适当增长会促进经济发展,人口过度增长,不利于经济发展,反而会滞后经济的发展,引发社会危机。

【详解】

(1)根据材料一“部分朝代南方与北方人口对比表”可知,从西汉到北宋,南方人口不断增加,占全国人口比重上升;北方人口不断减少,占全国人口比重下降。这一发展变化反映了我国古代出现的经济重心南移现象。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,从政治、经济、赋税改革(滋生人丁,永不加赋)、高产农作物的引种、政府政策、思想观念等方面分析清朝康乾时期人口剧增原因。如国家统一、民族融合、政局稳定;经济繁荣(小农经济发展);赋税政策改革的推动;高产农作物的引进;政府鼓励垦荒;多子多福等传统观念的影响等。

(3)根据材料并结合所学知识,从人口变化与经济发展、政治稳定密切相关,经济发展政治稳定有利于人口增长;人口适当增长会促进经济发展,人口过度增长,不利于经济发展,反而会滞后经济的发展,引发社会危机等方面谈对人口变化和人口问题的认识。

31.(1)开封水路交通便利;有利于中央掌握江南财富。

(2)变化:从弧度指向中原的扇形变为贯通南北;缩短了大都至江南的运输水路。作用:便利了南北经济往来;促进了沿线商业城市的繁荣。

(3)示例1:运河河工的辉煌与苦难。

示例2:太阳底下的阴影一运河河工。

(评分说明:展览名字需涉及河工的“付出”与“功绩”两个视角)

【详解】

(1)根据材料一的“北宋开封府地区的漕运图”结合所学知识可知,宋代将首都定于开封的经济原因是:开封水路交通便利;有利于中央掌握江南财富。

(2)根据材料二的“元世祖时期对原来运河进行修整,将之从弧度指向中原的扇形改为真正纵贯南北的大运河,促江南至大都的运道缩短数百公里。”结合所学知识可知,元代运河发生的变化是:从弧度指向中原的扇形变为贯通南北;缩短了大都至江南的运输水路。根据材料二的“‘江淮、湖广、四川、海外诸香上贡、根运、商旅贸迁,毕达家师’,沿线直沽(天津)、德州、临济、济宁、扬州等城市也日益兴盛。”可以概括出元代运河对经济发展的作用是:便利了南北经济往来;促进了沿线商业城市的繁荣。

(3)题干三则材料涉及北宋开封府地区的漕运、元朝的运河运输和清朝河工的工作,结合三则材料,为展览取一个恰当的名字即可,本题答案不唯一,可以确定名字为:运河河工的辉煌与苦难或太阳底下的阴影一运河河工。

32.(1)唐朝贞观年间,粮食连年丰收,牛马成群,遍布四野,农业生产得到恢复和发展, 经济繁荣,社会秩序安定;“贞观之治”。

(2)我国经济重心逐渐从黄河流域转移到长江流域,在南宋时完成南移。

(3)元朝疆域辽阔,经济繁荣,交通发达。

(4)耕地面积扩大;农作物品种改良;种植技术提高;政府重视。

【分析】

【详解】

(1)根据所学和材料一“频至丰稔,米斗四五钱, 马牛布野,外户动辄数月不闭。至(贞观)十五年,米每斗值二钱”可知,这体现的是,唐朝贞观年间,粮食连年丰收,牛马成群,遍布四野,农业生产得到恢复和发展, 经济繁荣,社会秩序安定;这就是“贞观之治”。

(2)根据所学和材料二表格可知,这体现出,我国经济重心逐渐从黄河流域转移到长江流域,在南宋时完成南移。

(3)根据所学和材料三“疆域之袤,海漕之富,兵力物力之雄廓,过于汉唐”可知,这说明,元朝疆域辽阔,经济繁荣,交通发达。

(4)根据所学可知,清朝农业生产获得较大发展的原因是,耕地面积扩大,农作物品种改良,种植技术提高,政府重视。

33.(1)唐朝长安有西市和东市,北宋东京有晓市、夜市。

(2)市舶司;海外贸易可以增加政府的财政收入。

(3)每一交易,动辄千万。现象:城内店铺林立,贸易兴盛(商业繁荣,买卖兴盛)。变化:国家经济重心移至南方(国家财政依赖于南方)。

(4)赋税减少,加强民族统一,地缘辽阔,国家富裕,财政充足。

【详解】

(1)依据材料一图片信息并结合所学知识可知,唐朝长安和北宋东京在经济发展方面的不同信息包括唐代长安实行整齐划一的12坊市制,北宋东京打破了坊市界限;唐代长安商业活动有时间限制,北宋东京打破了对商业活动的时间限制,服务业发达,出现了娱乐场所“瓦肆”白夜市和早市进一步发展。

(2)据材料二并结合所学知识,宋朝管理海外贸易的机构是市舶司,材料中宋神宗与宋高宗对海外贸易所持的相同观点是海外贸易可以增加政府的财政收入。

(3)根据材料"北宋都城开封买卖通宵达旦,金、银、彩、帛等'每一交易,动辄千万”归纳即可。.现象:“自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱.是,无空虚之屋”意为大街小巷,林立着大大小小的店铺,他们门门挨着门连成-片,没有一座房屋是空着的,表达的是南宋临安城的商业繁荣景象。变化:结合所学可知,自魏晋以来,我国经济.重心不断南移,至南宋时期最终完成,“国家根本,仰给东南”就是其具体表现,据此回答。

(4)根据材料“盛世滋生人丁,永不加赋”可知,人们的赋税负担减轻,并趋于合理;根据材料“自古中外一家,幅员极广,未有如我朝者也”可得,加强民族统一,地缘辽阔;根据材料“方今国家全盛,府库充盈”可得,国家富裕,财政充足。

34.(1)长安城城市规划井然有序,城中有东西两市,是商业区,还有坊是居民区,商业区和居民区分开。

(2)当事、当时人的文字记录是比较可靠研究资料。商品经济繁荣,城市生活丰富、对外贸易发达。

(3)从事工商业的人增多。手工业的发展,商品经济活跃。

【分析】

【详解】

(1)根据材料一“百千家似围棋局,十二街如种菜畦。”“唐朝长安平面图”结合所学可从长安城城市规划井然有序,城中有东西两市,是商业区,还有坊是居民区,商业区和居民区分开等方面分析唐朝长安城的城市规划的特点。

(2)根据材料二“元代学者所写《析津志》是历史上最早专门介绍北京史地方面的书籍,书中记载元代北京城商业繁荣的盛况”、根据材料三“《马可波罗行记》是意大利旅行家所写”可知《析津志》《马可波罗行记》都是当时人对北京的详细记载,在历史研究中起到的作用可从当事、当时人的文字记录是比较可靠研究资料进行回答。根据材料二“书中记载元代北京城商业繁荣的盛况……”“凡是世界各地最稀奇最具有价值的东西也都会集中在这个城里,尤其是印度的商品”结合所学可从商品经济繁荣,城市生活丰富、对外贸易发达概括元大都的情况。

(3)变化:根据材料三“今去农改业为工商者三倍于前矣。昔日无游手之人,今去农而游手趁食者又十之二、三矣。大抵以十分百姓言之,已六、七分去农矣。”可知明朝中后期松江地区的社会发生的变化从事工商业的人增多。原因:结合所学可知变化的原因是手工业的发展,商品经济活跃。

答案第1页,共2页

一、选择题

1.(2021·广东澄海·七年级期末)造成下表耕地面积发生变化的主要因素是( )

A.清朝商业的兴盛 B.清朝推行垦荒政策 C.清朝手工业发展 D.清朝土地兼并严重

2.(2021·广东广宁·七年级期末)下边两幅图反映出清朝前期社会经济发展的特点是

A.农业生产恢复和发展

B.手工业和商业的发展

C.人口的显著增长

D.城镇商品经济发展

3.(2021·广东龙湖·七年级期末)如下图为经济学家刘逖对清代人均 GDP的详细测算,测算结果显示:“有清一代,人均收入也在其经济恢复后即开始下降,并在乾隆盛世时一度跌至最低点。”对此最合理的解释是( )

A.封建经济持续衰落 B.自然灾害频繁发生

C.政权并立政局动荡 D.人口爆炸式的增长

4.(2021·广东江城·七年级期末)明清时期晋商是与徽商齐名的地域性商人群体,晋商经营的票号取名颇有讲究,如“日升昌”,“合盛元”,“协同庆”,“大德通”等。这些票号名称所表达的思想理念不包括

A.表达兴旺发达的愿望

B.表示和气生财的寓意

C.提出对外开放的口号

D.倡导诚实守信的理念

5.(2021·广东高明·七年级期末)清朝康熙中期以后,政府在工商业领域实行“商专卖”政策,这种形式,较之明代弊端丛生的“官专卖”制度有了明显改进,国家变直接干预经济为利用专商间接遥控。这说明这一时期( )

A.商业推动制度变革 B.皇权得到不断加强

C.闭关锁国名不副实 D.民族危机初现端倪

6.(2021·广东光明·七年级期末)有历史学家指出:“明清社会变革的一大特征是商品经济发展。”以下史实支持这一观点的是

A.出现了晋商、徽商等大的商帮 B.颁布“禁海令”

C.推广了玉米、甘薯等高产作物 D.人地矛盾突出

7.(2021·广东南海·七年级期末)徽商主要从事食盐、典当、茶叶、木材、粮食等行业的经营活动,部分徽商还把经营活动拓展到海外,长江中下游地区有“无徽不成镇”的说法。由此可知,徽商( )

A.主营海外贸易 B.垄断北方市场 C.推动经济改革 D.经营业务广泛

8.(2021·广东南海·七年级期末)宋真宗令江淮两浙诸路种植古城稻,后扩大种植至北方诸路;康熙帝亲自在避暑山庄试种御稻,并指示“各官府有要者,尽力给去”。这说明统治者( )

A.鼓励发展商业 B.担忧生态恶化 C.重视农业生产 D.反对铺张浪费

9.(2021·广东怀集·七年级期末)如图是某同学为探究某一主题而写下的笔记。据此可推断,他探究的主题是

甘薯、玉米等高产作物得到推广。 佛山镇经营棉织业的手工工场达2500家。 苏州拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”。

A.清朝的商业 B.唐朝的金融 C.清朝的经济 D.元朝的外贸

10.(2021·广东怀集·七年级期末)清朝时中国人口出现了极为壮观的一次膨胀:连续突破2亿3亿和4亿大关,至咸丰元年(1851年)已攀升到4.3亿之多。清朝前期人口迅速膨胀的主要原因是

A.经济发展,国力强盛 B.政治清明,法制健全

C.国家倡导,政府鼓励 D.外患严重,国防需要

11.(2021·广东怀集·七年级期末)清朝时期,山西商人到北京、青海、四川、湖北、安徽、广东等地经商。他们在北京首创和经营“六必居”等大商号,在广州开设“广生远”、“广益义”等企业。材料说明

A.晋商主要贩卖粮食 B.徽商在各地设票号

C.晋商商业活动活跃 D.徽商是最大的商帮

12.(2021·广东南海·七年级期末)明中后期,出现“富者动连阡陌(田间小路),贫者地鲜力锥”的局面。这一社会现象是指当时( )

A.出现财政危机 B.土地兼并严重 C.征赋苛捐杂税 D.官宦舞弊专权

13.(2021·广东南海·七年级期末)明时,佛山冶铁业分“炒铸七行:即铸锅行、铁灶行、炒铁行、铁线行、铁锁行、农具行,铁钉行”这体现了佛山冶铁业( )

A.历史悠久 B.远销海外 C.分工细化 D.产品精美

14.(2021·广东北江实验学校七年级期末)这一时期,原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵传入中国,特别是辣椒的传入,对于中国饮食来说是革命性的。“这一时期”是指

A.唐朝 B.北宋 C.元朝 D.明朝

15.(2021·广东揭西·七年级期末)明清时期,“苏湖熟,天下足”的状况已不复存在,有人曾描绘苏州等地“五更市贾何曾绝,四远方言总不同”,工商业成为民众主要的生计来源和国家赋税的重要来源。这说明( )

A.江南农业生产技术逐渐落后 B.江南经济结构出现转型迹象

C.明清重农抑商政策逐渐松弛 D.江南出现资本主义生产关系

16.(2021·广东东莞·七年级期末)明朝后期,我国正式传授经商知识的出版物才出现,主要阐述商业规范、商业道德和技巧等。清代商业书籍不仅种类增多,内容也更为丰富。该现象说明

A.明清时期商业迅速发展 B.传统重农抑商政策废除

C.明清时期出版不受限制 D.商人利益保障机制建立

17.(2021·广东龙华·七年级期末)明朝时期,农业、手工业和商业在前代基础上继续发展。下列选项与明代经济发展相符合的是

A.明代引进了原产于南美洲的葡萄 B.棉纺织业在明代从北方推向南方

C.杭州成为明代的丝织业中心 D.明代的青花瓷器畅销海内外

18.(2021·广东龙华·七年级期末)下表是1661~1766年耕地面积情况统计表,导致图表中所示变化的因素是

年代 耕地面积(顷)

顺治十八年(1661年) 5493576

康照二十四年(1685年) 6078430

雍正二年(1724年) 6837914

乾隆三十一年(1766年) 7414495

A.手工工场的出现 B.形成全国性商业网 C.人口的快速增长 D.大力推行垦荒政策

19.(2021·广东中山·七年级期末)明代《松江府志》记载,当地很多人“晨抱纱入市,易木格以归”“织者日成一匹……其衣食全赖此”,这表明当地某种产业比较发达。这种产业是( )

A.制茶业 B.木器业 C.制瓷业 D.棉纺织业

20.(2021·广东福田·七年级期末)清朝前期人均耕地面积变化情况(见下表)。这一变化趋势会导致

A.粮食产量提高 B.人地矛盾突出 C.推行垦荒政策 D.土地兼并严重

21.(2021·广东花都·七年级期末)有历史学家指出:“明清社会变革的一大特征是商品经济发展。”以下史实能印证这一观点的是( )

A.出现了晋商、徽商等大的商帮 B.开始出现“早市”“夜市”

C.推广了传世的科技、文学名著 D.凸显了人地矛盾

22.(2021·广东香洲·七年级期末)道光皇帝曾称赞山西“日升昌”票号汇通天下。“日升昌”票号业绩辉煌,分号遍及全国30多个城市,客户能实现“一票通兑”,领取现银。材料说明清朝前期( )

A.商业得到恢复和发展 B.形成资本雄厚的商帮

C.出现较多商业化城镇 D.人地的矛盾逐渐突出

23.(2021·广东汕尾·七年级期末)阅读《清朝前期的人口与耕地数量表(部分)》表格,从中可以得到的信息认识有

年份 人丁户口 人均土地(亩)

1651年 10,633,326 28.29

1734年 27,355,462 32.21

1766年 208,095.790 3.56

A.清朝时期人地矛盾逐渐突出 B.“八股取士”束缚了人们的影响

C.殖民者割占了中国大片领土 D.不断的战争导致土地大量的抛荒

24.(2021·广东龙岗·七年级期末)据统计,清朝初年全国人口为4200多万,到乾隆末年全国人口增长至3亿,占当时世界总人口的三分之一。造成这一现象的最主要原因是

A.农业生产发展 B.欧洲人口涌入 C.疆域版图扩大 D.对外贸易发达

25.(2021·广东汕尾·七年级期末)下图是雍正帝还是雍亲王时命人绘制的《耕织图》(局部),图中站在田边的正是雍正。从中可以看出

A.清朝统治者重视农业生产 B.新型耕作工具曲辕犁产生

C.开垦荒田缓解了人口压力 D.稻麦复种技术得到了推广

26.(2021·广东新丰·七年级期末)史载:清代“朱仙镇,天下四大镇之一也。食货富于南而输于北,由佛山镇至汉口镇……由汉口镇至朱仙镇……朱仙镇最为繁荣,景德镇则窑器居多耳。”这反映出

A.清朝工商业繁荣 B.农耕技术不断衰退

C.小农经济的破产 D.放弃重农抑商政策

27.(2021·广东大埔·七年级期末)下列两幅图片反映出的清朝前期社会经济发展的特点是

A.大力发展手工业和商业 B.恢复发展农业生产

C.积极对外海外殖民扩张 D.大力发展海外贸易

28.(2021·广东揭东·七年级期末)清朝前期,江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张,佛山经营棉织业的手工工场达2500家,织工超过50000人。上述材料说明

A.清朝前期,农业生产得到发展 B.手工工场规模大,纺织业发达

C.商业发达,社会安定 D.清朝前期人口增长较快

二、综合题

29.(2021·广东香洲·七年级期末)农业为天下之本,是华夏文明经久不衰的物质基础。阅读材料,回答问题:

材料一:唐朝农业生产工具

材料二:农作物品种的单一,使农民在自然灾害侵袭面前常常束手无策。……大中祥符四年(公元1011年),宋真宗“以江、淮、两渐稍早即水田不登,乃连使就稀建取(A)三万斛,分给三路为种。”经济作物如棉花在宋代也不断扩大种植区域,棉花的种植在北宋时主要是在广南东西、福建路,到南宋后期也扩展到两浙。

——白寿彝《中国通史》

材料三:中国古代水利工程的修建数量及其区域分布(单位:项)

材料四:清代康熙、雍正、乾隆时期出现的康乾盛世,被称为中国古代最后一个盛世。在这一时期,经济得到显著发展,全国耕地面积增加。据统计,1661年全国耕地面积5493576顷,1685年增加到6078430顷。1766年(乾隆三十一年)已达7807290顷。

——邱树森《新编中国通史》

(1)根据材料一,指出图中所示农业生产工具的名称及作用?

(2)写出材料二中宋朝进口的粮食作物“A”的名称 根据材料二和材料三,推断从唐朝中期到南宋时期经济发展的结果?

(3)根据材料四并结合所学知识,概括清朝前期耕地的变化及其相关的政策,并分析这一变化对当时农业发展的影响?

(4)综合上述材料并结合所学,请你对农业发展提出两条合理化的建议?

30.(2021·广东花都·七年级期末)人口普查是一项重要的国情调查,对国家管理、制定各项方针政策具有重要的意义。中国的人口调查有近4000年的历史,留下了丰富的人口史料。阅读材料,回答问题。

材料一 部分朝代南方与北方人口对比表

朝代 南方 北方

人口(户) 占全国户口数比例 人口(户) 占全国户口数比例

西汉 2470685 19.8% 9985785 80.2%

唐代 3920415 43.2% 5148529 56.8%

北宋 11224760 62.9% 6624296 37.1%

——改编自何和义《浅论唐宋之际我国经济重心南移的原因》材料二 人口史专家推测,明末清初人口已经达到1个亿,清朝乾隆年间……1741年全国人口1.43亿,1762年为2.04亿,1790年突破3亿。

——任世江《初中历史课程“点—线”解析》

材料三 1712年,清政府规定以康熙五十年(1711年)的人丁数,作为征收人头税的固定丁数,以后“滋生人丁,永不加赋”……隐蔽人口现象逐渐减少。

——《中国古代史》人民教育出版社2006年出版

请回答:

(1)材料一说明从西汉到北宋,南方与北方的人口分别呈现怎样的变化态势?这一发展变化反映了我国古代出现的什么经济现象?

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分析清朝康乾时期人口剧增原因。

(3)结合上述材料和所学知识,谈谈你对人口变化和人口问题的认识。

31.(2021·广东中山·七年级期末)阅读材料,完成下列要求。

材料一 北宋开封府地区的漕运图(备注:漕运是指政府利用水道调运粮食的专业运输。下图中五丈河、金水河、患民河、蔡河、汴河均是人工开凿、疏浚的运河。)

——摘编自韩茂莉《中国历史地理十五讲》

材料二 元世祖时期对原来运河进行修整,将之从弧度指向中原的扇形改为真正纵贯南北的大运河,促江南至大都的运道缩短数百公里。新运河贯通,“江淮、湖广、四川、海外诸香上贡、根运、商旅贸迁,毕达家师”,沿线直沽(天津)、德州、临济、济宁、扬州等城市也日益兴盛。

——摘编自潘清《元代江南运河的疏浚与功用》等

材料三 京杭运河是清代政府的命脉,而河工就是维护这条命脉畅通的人。河工的工作非常繁重,疏浚河道、兴修堤坝、防备洪水。每年冬季河面冻结,为保通行,河工还要“敲冰打冻”“虽肌肤冻裂,何敢辞劳”。“河槽附近,藉民应役,衣故履决,力尽筋疲”,百姓往往破产逃亡。

——摘编自宋先通《清代京杭运河河工夫役研究》

(1)根据材料一并结合知识,分析宋代将首都定于开封的经济原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出元代运河发生的变化,概括元代运河对经济发展的作用。

(3)有关部门拟举办一个关于“古代运河河工”的展览,综合上述三则材料,为该展览取一个恰当的名字。

32.(2021·广东新丰·七年级期末)经济是人类赖以生存和发展的基础。阅读下列材料,回答问题。

材料一自贞观以后,太宗励精为理。至(贞观)八年、九年,频至丰稔,米斗四五钱, 马牛布野,外户动辄数月不闭。至(贞观)十五年,米每斗值二钱。

——杜佑《通典》卷七

(1)材料一反映了唐朝怎样的社会状况?结合所学知识,历史上把唐太宗统治的盛世局 面称作什么?

材料二 我国西汉至宋代南北方人口占比表

项目 南方 北方

人口(户) 占全国户数比例 人口(户) 占全国户数比例

西汉 2470685 19.8% 9985785 80.2%

唐代 3920415 43.2% 5148529 56.8%

南宋 11240760 62.9% 6624296 37.1%

(2)上述表中的数据变化说明了什么? 材料三 元朝建立后,丝绸之路更加通畅,东西交往频繁。马致远在散曲中赞美:“至 治华夷,正堂堂大元朝世……小国土尽来朝”。贯云石也在散曲中唱道:“江山富,天下总 欣伏,大元至大古今无”。清代魏源说:“元有天下,其疆域之袤,海漕之富,兵力物力之 雄廓,过于汉唐”。

——据《元曲的人文精神与文化启示》

(3)根据材料三,马致远、贯云石、魏源对元朝有什么共同认识?

(4)根据材料四,概括清朝农业生产获得较大发展的原因。

33.(2021·广东高州·七年级期末)阅读下列材料,回答问题。

材料一下面是唐宋都城平面示意图。

材料二

——以上材料节选自于逢春《中国海洋文明的隆盛与衰落》

材料三北宋都城开封买卖通宵达旦,金、银、彩、帛等“每一交易,动辄千万”。南宋临安 城“自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱是,无空虚之屋”。高宗末年,市舶收入岁达二百万贯,超过北宋治平年间岁入的两倍多。《宋史》曰:“国家根本,仰给东南。”

材料四三位皇帝对康乾盛世的相关描述

(康熙帝)宣布“盛世滋生人丁,永不加赋”

——王先谦(清)《东华录》

(雍正帝)谕内阁:“中国之一统始于秦氏,塞外之一统始于元氏,而极盛于我朝。自古中外一家,幅员极广,未有如我朝者也。”

——《清史稿》

(乾隆帝)曰:“比年以来西域大奏朕功,国家势当全盛”,“方今国家全盛,府库充盈”。

——王先谦(清)《东华录》

回答:

(1)阅读材料一,认真比较图1和图2,从中提取唐朝长安和北宋东京在经济发展方面呈现的不同信息。

(2)根据材料二并结合所学知识,宋朝管理海外贸易的机构是什么?总结材料中宋神宗与宋高宗对海外贸易所持的相同观点。

(3)阅读材料三,哪句话反映了开封城的发达?“自大街及诸坊巷……无空虚之屋”反映出怎样的现象?“国家根本,仰给东南”说明中国古代经济格局发生了什么变化?

(4)根据材料四,归纳当时的统治者认为达到“盛世”的表现。

34.(2021·广东汕尾·七年级期末)城市是社会经济发展的缩影。

材料一

登观音台望城

白居易(唐)

百千家似围棋局,十二街如种菜畦。

遥认微微入朝火,一条星宿五门西。

唐朝长安平面图

材料二 元代学者所写《析津志》是历史上最早专门介绍北京史地方面的书籍,书中记载元代北京城商业繁荣的盛况:“钟楼之东南转角街市俱是针铺。西斜街临海子,率多歌台酒馆,有望湖亭,昔日皆贵官游赏之地。楼之左右俱有果木饼面柴炭器用之属。”

《马可波罗行记》是意大利旅行家所写,书中记载,“凡是世界各地最稀奇最具有价值的东西也都会集中在这个城里,尤其是印度的商品......以满足来京都经商而住在附近的商人的需要。这里出售的商品数量比任何地方都要多。”

材料三 当时松江人何良浚在《四友斋丛说》中,描述到:“余谓正德(明朝中期)以前,百姓十一在官,十九在田,盖因四民各有定业,百姓安于农亩,无有它志。......今去农改业为工商者三倍于前矣。昔日无游手之人,今去农而游手趁食者又十之二、三矣。大抵以十分百姓言之,已六、七分去农矣。”

(1)根据材料一,分析唐朝长安城的城市规划的特点。

(2)材料二中《析津志》《马可波罗行记》在历史研究中起到怎样的作用?根据材料二概括元大都的发展情况。

(3)根据材料三,说出明朝中后期松江地区的社会发生的变化。结合所学分析变化的原因。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

依据所学知识可知,造成题干图表中耕地面积发生变化的主要因素是清朝推行垦荒政策。为发展农业生产,清朝前期的统治者大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大发展,为清朝前期兴盛奠定了基础;兴修水利;改进种植技术,改良新品种;推广玉米、甘薯等高产作物,所以B项符合题意。而ACD三项均与题干图表没有关系,排除,故选B。

2.A

【详解】

依据题干两幅图片“《耕织图》”、“清朝开荒执照”,结合所学知识可知,明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。由此可知,两幅图片反映出的清朝前期社会经济发展的特点是农业生产的恢复和发展,A项符合题意;BCD三项与题意不符合。故选A。

3.D

【详解】

根据所学知识可知,乾隆在位时,社会稳定,经济发展,人口出现了爆炸式的增长,因此这一时期,人均GDP下跌,故D正确;ABC不符合题意,故排除ABC项。故选D。

4.C

【详解】

依据题干“日升昌”,“合盛元”,“协同庆”,“大德通”的信息,结合所学知识可知,明清时期晋商是与徽商齐名的地域性商人群体,晋商经营的票号取名颇有讲究,如“日升昌”表达兴旺发达的愿望,A项不符合题意;“合盛元”,“协同庆”表示和气生财的寓意,B项不符合题意; “大德通”倡导诚实守信的理念,D项不符合题意;明清时期实行闭关锁国的政策,所以这些票号名称所表达的思想理念不包括提出对外开放的口号,C项符合题意;故选C。

5.A

【详解】

据所学可知,明朝中后期工商业发展,市镇经济繁荣;而材料清代改变了官专卖制,通过实行“商专卖”政策国家变直接干预经济为利用专商间接遥控,这反映了工商业的发展迫使政府限制特权,说明商业推动制度变革,A正确;材料未涉及中央机构的调整及其带来的皇权加强,B错误;材料未涉及闭关锁国政策,C错误;材料未涉及外国列强与我国的矛盾,故D与材料无关。

6.A

【详解】

根据题干信息“明清社会变革的一大特征是商品经济发展”;结合所学知识可知,清朝前期的商业很发达,陆路和水路的商旅往来频繁各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。例如,山西商人组成的晋商和江南徽州府商人组成的徽商。选项A符合题意;颁布“禁海令”是明清时期禁止海上贸易的法令,B排除;清朝前期,耐旱、耐寒的玉米、甘薯等高产作物不断推广,人口迅速增长,C排除;人地矛盾突出,与题干内容不符,D排除。故选A。

7.D

【详解】

根据材料“长江中下游地区有‘无徽不成镇’”“徽商主要从事食盐、典当、茶叶、木材、粮食等行业的经营活动,部分徽商还把经营活动拓展到海外”说明徽商实力很强,经营范围广泛,商品经营业务广泛,D项正确;材料不能体现主要经营海外贸易,排除A项;材料不能体现垄断北方市场,排除B项;材料没有体现经济改革,排除C项。故选D项。

8.C

【详解】

依据题干信息“宋真宗令江淮两浙诸路种植古城稻,后扩大种植至北方诸路”“康熙帝亲自在避暑山庄试种御稻,并指示各官府有要者,尽力给去”可知,统治者都十分重视农业生产,使农业生产有了较大发展,C项正确;鼓励发展商业、担忧生态恶化、反对铺张浪费在题干材料中未体现出来,排除A、B、D项。故选C项。

9.C

【详解】

根据所学可知,甘薯、玉米等高产作物得到推广,这体现出清朝农业的发展情况;佛山镇经营棉织业的手工工场达2500家,这体现出清朝手工业的发展情况;苏州拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,这体现出清朝城市的发展情况;故材料叙述了清朝的经济情况,故C符合题意;清朝的商业是清朝经济的构成部分之一,故A不符合题意;佛山镇棉织业的手工工场达是清朝的盛况,不是唐朝的金融,故B不符合题意;元朝的外贸体现在海上丝绸之路的兴盛,故D不符合题意。故选C。

10.A

【详解】

结合所学知识可知,清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力增强,社会安定,人口的数量也有了很大的增长。至咸丰元年(1851年)已攀升到4.3亿之多。选项A符合题意;选项BCD与题干内容不符,可排除。故选A。

11.C

【详解】

根据题干信息“山西商人到北京、青海、四川、湖北、安徽、广东等地经商……首创和经营‘六必居’等大商号,在广州开设‘广生远’、‘广益义’等企业”,结合所学知识可知,山西商人(晋商)活动范围遍及国内各地,在北京首创和经营大商号,在广州开设企业,这说明晋商商业活动活跃。选项C符合题意;材料无法体现晋商是主要贩卖粮食,A排除;材料中没有提到徽商,BD排除。故选C。

12.B

【详解】

根据材料“富者动连阡陌(田间小路),贫者地鲜力锥”可知明朝中后期出现了土地兼并严重的现象,B项正确;材料只是涉及土地问题,没有涉及财政危机、苛捐杂税的征收和宦官专权,排除ACD项。故选B项。

13.C

【详解】

根据“铸锅行、铁灶行、炒铁行、铁线行、铁锁行、农具行,铁钉行”可知,材料体现佛山冶铁业分工细化,C项正确;ABD项材料没有体现,排除ABD项。故选C项。

14.D

【详解】

原产美洲的玉米、甘薯等高产粮食作物,明代从国外引进,清代不断推广种植。明代从国外引进的马铃薯、花生和向日葵等,也在不少地方推广种植。题干中“这一时期”是指明朝,D符合题意;综合上述分析可知ABC项不符,排除。故选择D。

15.B

【详解】

根据材料可得,说明了明清时期江南地区工商业比较发达,甚至成为“民众主要的生计来源和国 家赋税的重要来源”,这反映出江南地区的经济结构出现了转型迹象,B项正确;清时期的农耕经济高度发达,其农业生产技术没有出现落后现象,排除A项;重农抑商政策是中国古代一直坚持的经济政策,由材料信息无法推出明清重农抑商政策逐渐松弛的结论,排除C项;资本主义生产关系出现的重要标志是出现雇佣关系,材料未涉及,排除D项。故选B项。

16.A

【详解】

根据材料信息“清代商业书籍不仅种类增多,内容也更为丰富”,这说明明清时期商业的进一步发展推动各类商业出版书籍的发展,A符合题意;封建社会里,重农抑商政策根深蒂固,并没有废除,B排除;在封建时代,出版有严格的限制,C排除;出版书籍的发展说明商业的而发展,商人利益保障机制建立与此没有直接关系,D排除;故本题选A。

17.D

【详解】

根据所学,随着海上丝绸之路的发展,明代的青花瓷器畅销海内外,D项正确;葡萄原产亚洲西部,排除A项;根据所学,棉纺织业由南方推向北方,南北方涌现出一批棉纺织业基地。排除B项;苏州是明代的丝织业中心,排除C项。故选D项。

18.D

【详解】

图表中所示1661~1766年耕地面积显著增加,因为清朝前期统治者都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,清朝前期耕地面积不断扩大,到乾隆年间,全国的耕地面积显著增加,D项正确;中国手工工场出现的时间明清时期,地点景德镇,与题干耕地面积增加无关,排除A项;形成全国性商业网与题干耕地面积增加无关,排除B项;人口的快速增长与题干耕地面积增加无关,排除C项。故选D项。

19.D

【分析】

【详解】

根据“织者日成一匹……其衣食全赖此”可知,材料表明松江棉纺织业比较发达,家庭手工业产品进入市场,故选D;材料信息与制茶业、木器业、制瓷业无关,排除ABC。

【点睛】

20.B

【详解】

据表格信息可知,康熙五十年到乾隆三十一年的人口总数激增,人均耕地数在迅速下降,这导致了“人地矛盾”突出,B正确;材料未涉及“粮食产量”问题,而是强调人口增长和人均耕地数的变化,排除A;材料未涉及任何“政策”,排除C;材料未涉及“土地兼并”内容,排除D。故选B。

21.A

【详解】

根据材料“明清社会变革的一大特征是商品经济发展”结合所学可知,清朝前期的商业发达,陆路和水路的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网,在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动,如晋商、徽商等大的商帮,A项正确;“早市”“夜市”在唐宋时期已经出现,不符合题意,排除B项;推广传世的科技、文学名著与材料所述商品经济发展无直接关系,排除C项;明清时期随着社会经济的发展,人口逐渐增多,这时期人地矛盾逐渐凸显,但与材料信息不符,排除D项;故选A项。

22.A

【详解】

根据材料“山西“日升昌”票号汇通天下”,可知商业得到恢复和发展,因此A项正确;BC项材料无体现,因此排除;D项人地矛盾与材料表述商业发展无关,因此排除,综上选择A项。

23.A

【分析】

【详解】

根据表格信息可以看到,到1766年人口与人均土地的占有出现很大矛盾,选项A符合题意;表格信息中没有涉及八股取士,排除B;表格内容没有涉及殖民者割占土地,排除C;表格内容中没有涉及战争,排除D。故选A。

24.A

【详解】

依据所学知识可知,清初统治者十分重视经济恢复,尤其是恢复和发展农业生产,大力推行垦荒政策,耕地面积不断扩大,粮食产量大幅提高,加上清朝社会秩序安定,故清朝前期人口大幅增加。A项符合题意;BC与题干材料无关,排除BC;清朝实行闭关锁国政策,严格限制对外贸易,故D项错误。故答案为A。

25.A

【分析】

【详解】

根据材料“雍正帝还是雍亲王时命人绘制的《耕织图》(局部),图中站在田边的正是雍正”,从中可以看出清朝治者重视农业生产。顺治、康熙雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛定了基础。故选A;曲辕犁是唐朝发明的,B错误;材料不能体现开垦荒田和稻麦复种技术的推广,CD错误。故选A。

26.A

【详解】

依据题干的材料内容,结合所学知识可知,朱仙镇最为繁荣,景德镇窑器居多,这说明此时期的工商业是十分繁荣发达的,A符合题意;农耕技术题干材料没有涉及,B不符合题意;CD都与题干内容无关,排除;故选A。

27.B

【详解】

根据题干“耕织图、清代开荒执照”并结合所学知识可知,明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。因此,题干两幅图片反映出的清朝前期社会经济发展的特点是恢复发展农业生产,故B项正确;题干两幅图片反映出清朝前期农业生产的发展,而不是指手工业和商业,排除A项;清朝实行闭关锁国政策,严格限制对外贸易,因此,CD项不符合史实,排除CD项。故选B项。

28.B

【详解】

材料“机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张,佛山经营棉织业的手工工场达2500家,织工超过50000人”可知,清朝前期已经出现手工工场,同时体现出当时纺织业的发达,故B项正确;材料反映的是清朝前期手工业发展状况,属于手工业方面的内容,与农业、商业发展无关,与人口的增长无关,排除ACD项。故选B项。

29.(1)曲辕犁、筒车;提高了耕作效率和质量;便于灌溉。

(2)占城稻;从唐朝中期开始的经济重心南移,到南宋时最后完。

(3)全国耕地面积增加;重视农业生产,大力推行垦荒政策;农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。

(4)农业是国民经济的基础,应当给予重视;注重农业生产技术的改进,充分发挥科学技术对农业发展的推动作用等。

【详解】

(1)依据材料一“唐朝农业生产工具”的外观,图1是耕地工具、图2是灌溉工具。结合课本所学,唐朝前期的100多年中,经济发展迅速,社会呈现繁荣景象。在农业方面,垦田面积逐渐扩大,盛业生产技术不断改进,发明并推广了一些重要的生产工具,如曲辕犁、灌溉工具;曲辕犁适于精耕细作,大大提高了耕作的效率和质量;灌溉工具筒车,便于灌溉,有利于解决干旱问题。

(2)依据材料二“宋真宗以江、淮、两渐稍早即水田不登,乃连使就稀建取(A)三万斛,分给三路为种。”结合课本所学,宋代江南经常出现的旱灾,缺乏适应旱地种植的作物,宋真宗时期将从越南传入福建的占城稻种分给江、淮、两浙三路旱灾地区。可知A是占城稻;由材料“……棉花的种植在北宋时主要是在广南东西、福建路,到南宋后期也扩展到两浙”,结合所学,从唐朝中晚期至两宋时期,北方人口大批南迁,带去了先进生产技术,是南方农业发展迅速加快,逐渐超过北方。故从唐朝开始的经济重心南移,到南宋时最后完。

(3)依据材料四“……全国耕地面积增加”,由此可知,清朝前期全国耕地面积增加;结合课本所学,明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清朝统治者认识到恢复经济的中含有。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,重视农业生产,大力推行垦荒政策;使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。

(4)依据前面的材料,各个朝代人民、统治者在改造农业生产工具、推广新的农作物,采取发展农业的措施,促进农业的发展。由此得出:农业是国民经济的基础,应当给予重视;注重农业生产技术的改进,充分发挥科学技术对农业发展的推动作用等。

30.(1)变化态势:南方人口不断增加,占全国人口比重上升;北方人口不断减少,占全国人口比重下降。

经济现象:经济重心南移。

(2)原因:国家统一、民族融合、政局稳定;经济繁荣(小农经济发展);赋税政策改革的推动;高产农作物的引进;政府鼓励垦荒;多子多福等传统观念的影响等。

(3)认识:人口变化与经济发展、政治稳定密切相关,经济发展政治稳定有利于人口增长;人口适当增长会促进经济发展,人口过度增长,不利于经济发展,反而会滞后经济的发展,引发社会危机。

【详解】

(1)根据材料一“部分朝代南方与北方人口对比表”可知,从西汉到北宋,南方人口不断增加,占全国人口比重上升;北方人口不断减少,占全国人口比重下降。这一发展变化反映了我国古代出现的经济重心南移现象。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,从政治、经济、赋税改革(滋生人丁,永不加赋)、高产农作物的引种、政府政策、思想观念等方面分析清朝康乾时期人口剧增原因。如国家统一、民族融合、政局稳定;经济繁荣(小农经济发展);赋税政策改革的推动;高产农作物的引进;政府鼓励垦荒;多子多福等传统观念的影响等。

(3)根据材料并结合所学知识,从人口变化与经济发展、政治稳定密切相关,经济发展政治稳定有利于人口增长;人口适当增长会促进经济发展,人口过度增长,不利于经济发展,反而会滞后经济的发展,引发社会危机等方面谈对人口变化和人口问题的认识。

31.(1)开封水路交通便利;有利于中央掌握江南财富。

(2)变化:从弧度指向中原的扇形变为贯通南北;缩短了大都至江南的运输水路。作用:便利了南北经济往来;促进了沿线商业城市的繁荣。

(3)示例1:运河河工的辉煌与苦难。

示例2:太阳底下的阴影一运河河工。

(评分说明:展览名字需涉及河工的“付出”与“功绩”两个视角)

【详解】

(1)根据材料一的“北宋开封府地区的漕运图”结合所学知识可知,宋代将首都定于开封的经济原因是:开封水路交通便利;有利于中央掌握江南财富。

(2)根据材料二的“元世祖时期对原来运河进行修整,将之从弧度指向中原的扇形改为真正纵贯南北的大运河,促江南至大都的运道缩短数百公里。”结合所学知识可知,元代运河发生的变化是:从弧度指向中原的扇形变为贯通南北;缩短了大都至江南的运输水路。根据材料二的“‘江淮、湖广、四川、海外诸香上贡、根运、商旅贸迁,毕达家师’,沿线直沽(天津)、德州、临济、济宁、扬州等城市也日益兴盛。”可以概括出元代运河对经济发展的作用是:便利了南北经济往来;促进了沿线商业城市的繁荣。

(3)题干三则材料涉及北宋开封府地区的漕运、元朝的运河运输和清朝河工的工作,结合三则材料,为展览取一个恰当的名字即可,本题答案不唯一,可以确定名字为:运河河工的辉煌与苦难或太阳底下的阴影一运河河工。

32.(1)唐朝贞观年间,粮食连年丰收,牛马成群,遍布四野,农业生产得到恢复和发展, 经济繁荣,社会秩序安定;“贞观之治”。

(2)我国经济重心逐渐从黄河流域转移到长江流域,在南宋时完成南移。

(3)元朝疆域辽阔,经济繁荣,交通发达。

(4)耕地面积扩大;农作物品种改良;种植技术提高;政府重视。

【分析】

【详解】

(1)根据所学和材料一“频至丰稔,米斗四五钱, 马牛布野,外户动辄数月不闭。至(贞观)十五年,米每斗值二钱”可知,这体现的是,唐朝贞观年间,粮食连年丰收,牛马成群,遍布四野,农业生产得到恢复和发展, 经济繁荣,社会秩序安定;这就是“贞观之治”。

(2)根据所学和材料二表格可知,这体现出,我国经济重心逐渐从黄河流域转移到长江流域,在南宋时完成南移。

(3)根据所学和材料三“疆域之袤,海漕之富,兵力物力之雄廓,过于汉唐”可知,这说明,元朝疆域辽阔,经济繁荣,交通发达。

(4)根据所学可知,清朝农业生产获得较大发展的原因是,耕地面积扩大,农作物品种改良,种植技术提高,政府重视。

33.(1)唐朝长安有西市和东市,北宋东京有晓市、夜市。

(2)市舶司;海外贸易可以增加政府的财政收入。

(3)每一交易,动辄千万。现象:城内店铺林立,贸易兴盛(商业繁荣,买卖兴盛)。变化:国家经济重心移至南方(国家财政依赖于南方)。

(4)赋税减少,加强民族统一,地缘辽阔,国家富裕,财政充足。

【详解】

(1)依据材料一图片信息并结合所学知识可知,唐朝长安和北宋东京在经济发展方面的不同信息包括唐代长安实行整齐划一的12坊市制,北宋东京打破了坊市界限;唐代长安商业活动有时间限制,北宋东京打破了对商业活动的时间限制,服务业发达,出现了娱乐场所“瓦肆”白夜市和早市进一步发展。

(2)据材料二并结合所学知识,宋朝管理海外贸易的机构是市舶司,材料中宋神宗与宋高宗对海外贸易所持的相同观点是海外贸易可以增加政府的财政收入。

(3)根据材料"北宋都城开封买卖通宵达旦,金、银、彩、帛等'每一交易,动辄千万”归纳即可。.现象:“自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱.是,无空虚之屋”意为大街小巷,林立着大大小小的店铺,他们门门挨着门连成-片,没有一座房屋是空着的,表达的是南宋临安城的商业繁荣景象。变化:结合所学可知,自魏晋以来,我国经济.重心不断南移,至南宋时期最终完成,“国家根本,仰给东南”就是其具体表现,据此回答。

(4)根据材料“盛世滋生人丁,永不加赋”可知,人们的赋税负担减轻,并趋于合理;根据材料“自古中外一家,幅员极广,未有如我朝者也”可得,加强民族统一,地缘辽阔;根据材料“方今国家全盛,府库充盈”可得,国家富裕,财政充足。

34.(1)长安城城市规划井然有序,城中有东西两市,是商业区,还有坊是居民区,商业区和居民区分开。

(2)当事、当时人的文字记录是比较可靠研究资料。商品经济繁荣,城市生活丰富、对外贸易发达。

(3)从事工商业的人增多。手工业的发展,商品经济活跃。

【分析】

【详解】

(1)根据材料一“百千家似围棋局,十二街如种菜畦。”“唐朝长安平面图”结合所学可从长安城城市规划井然有序,城中有东西两市,是商业区,还有坊是居民区,商业区和居民区分开等方面分析唐朝长安城的城市规划的特点。

(2)根据材料二“元代学者所写《析津志》是历史上最早专门介绍北京史地方面的书籍,书中记载元代北京城商业繁荣的盛况”、根据材料三“《马可波罗行记》是意大利旅行家所写”可知《析津志》《马可波罗行记》都是当时人对北京的详细记载,在历史研究中起到的作用可从当事、当时人的文字记录是比较可靠研究资料进行回答。根据材料二“书中记载元代北京城商业繁荣的盛况……”“凡是世界各地最稀奇最具有价值的东西也都会集中在这个城里,尤其是印度的商品”结合所学可从商品经济繁荣,城市生活丰富、对外贸易发达概括元大都的情况。

(3)变化:根据材料三“今去农改业为工商者三倍于前矣。昔日无游手之人,今去农而游手趁食者又十之二、三矣。大抵以十分百姓言之,已六、七分去农矣。”可知明朝中后期松江地区的社会发生的变化从事工商业的人增多。原因:结合所学可知变化的原因是手工业的发展,商品经济活跃。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源