第5课安史之乱与唐朝衰亡期末试题选编(含解析)2020-2021学年广东省各地下学期七年级历史

文档属性

| 名称 | 第5课安史之乱与唐朝衰亡期末试题选编(含解析)2020-2021学年广东省各地下学期七年级历史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 245.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-07 21:03:46 | ||

图片预览

文档简介

1.5安史之乱与唐朝衰亡

1.(2021·广东揭西·七年级期末)杜甫的诗反映了历史的真情实况,故有“诗史”之称。《无家别》中“寂寞天宝后,园庐但蒿藜。我里百馀家,世乱各东西。……行见空巷,日瘦气惨凄。但对狐与狸,竖毛怒我啼”的描述反映出( )

A.开元末年以来朝政日趋腐败 B.安史之乱对唐王朝的打击

C.藩镇割据造成中央权力衰微 D.五代十国时期的混乱时局

2.(2021·广东江城·七年级期末)《新唐书 兵志》记载:大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度 使。由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。记载主要反映了安史之乱后,唐朝

A.朝政腐败 B.经济衰落 C.藩镇割据 D.国力强盛

3.(2021·广东汕尾·七年级期末)唐朝的国势由强盛转向衰落的转折点是

A.澶渊之盟 B.黄巢起义 C.安史之乱 D.八王之乱

4.(2021·广东·高州市第一中学附属实验中学七年级期末)下列事件按发生的时间顺序排列,正确的是

①唐朝灭亡 ②唐朝打败叛军 ③黄巢建立政权 ④安史之乱

A.①②③④ B.②③①④ C.③①②④ D.④②③①

5.(2021·广东封开·七年级期末)据史书记载:“宫室焚烧,十不存一人,烟断绝,千里萧条。”从此,唐朝由盛转衰,逐渐形成了藩镇割据的局面,与此相关的历史事件是( )

A.李密起义 B.黄巢起义 C.八王之乱 D.安史之乱

6.(2021·广东揭东·七年级期末)歌手河图在《不见长安》中唱到:“长安城有人歌诗三百,歌尽了悲欢”。下列属于曾经发生在长安城的“悲”的是

A.盘庚迁殷 B.开元盛世 C.安史之乱 D.黄巾起义

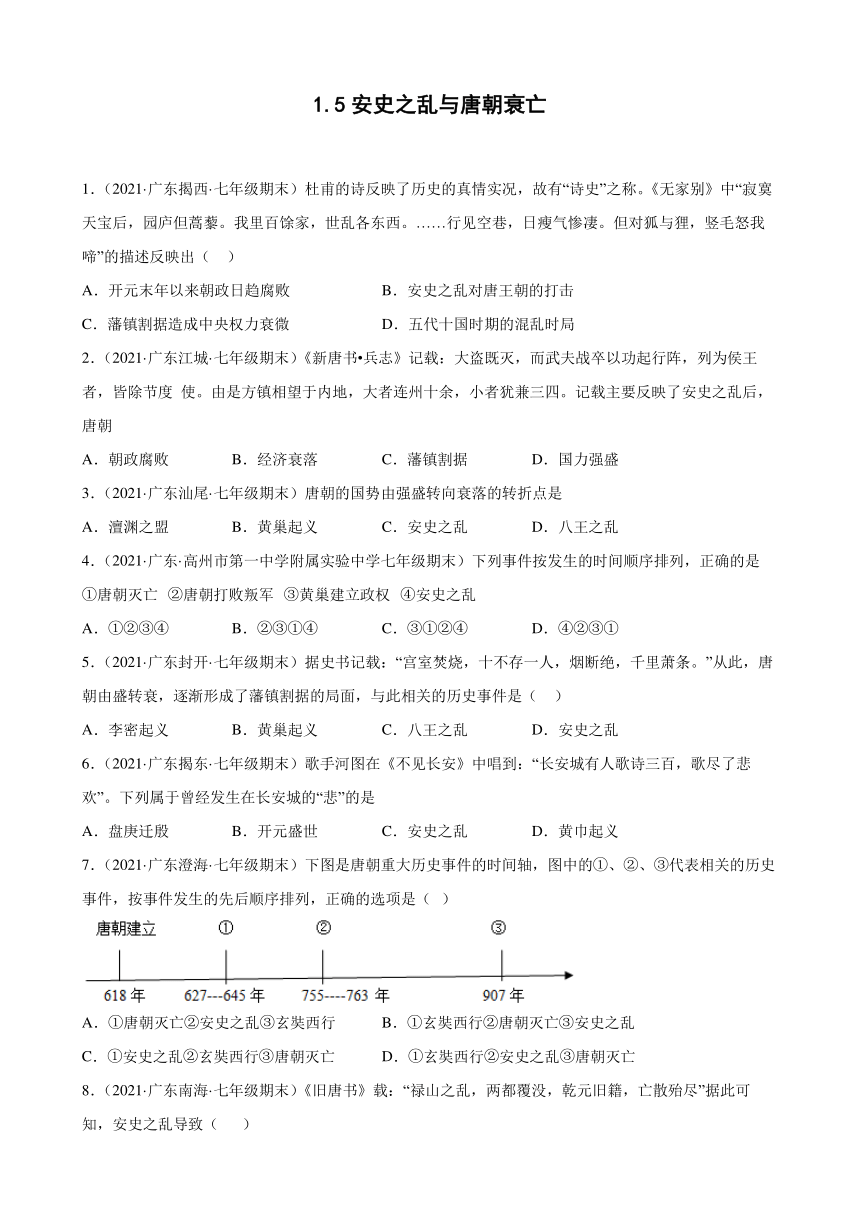

7.(2021·广东澄海·七年级期末)下图是唐朝重大历史事件的时间轴,图中的①、②、③代表相关的历史事件,按事件发生的先后顺序排列,正确的选项是( )

A.①唐朝灭亡②安史之乱③玄奘西行 B.①玄奘西行②唐朝灭亡③安史之乱

C.①安史之乱②玄奘西行③唐朝灭亡 D.①玄奘西行②安史之乱③唐朝灭亡

8.(2021·广东南海·七年级期末)《旧唐书》载:“禄山之乱,两都覆没,乾元旧籍,亡散殆尽”据此可知,安史之乱导致( )

A.唐朝灭亡 B.文化凋敝 C.人口锐减 D.藩镇割据

9.(2021·广东广宁·七年级期末)“此后,盛唐气象已一去不复返,唐人的心态变得不再昂扬,也不再那么自信,往日的繁华已成追忆,盛唐的诗篇也已无法唱响。”这主要源于

A.七国之乱 B.八王之乱

C.安史之乱 D.黄巢起义

10.(2021·广东南海·七年级期末)某次农民起义“四次横渡长江,两次横渡黄河,而且攻占了东都洛阳、西京长安,暴力扫荡了现有社会秩序,给予王朝致命打击。”该起义是( )

A.黄巢起义 B.陈胜吴广起义 C.黄巾起义 D.李自成起义

11.(2021·广东大埔·七年级期末)如下表所示,它反映的史实是

起止时间 755年至763年

叛军指挥官 安禄山、史思明等

结果 唐朝获胜,地方割据局面开始形成

影响 是唐朝由盛转衰的转折点

A.黄巾起义 B.安史之乱 C.黄巢起义 D.唐朝灭亡

12.(2021·广东澄海·七年级期末)据下表内容分析,五代十国形成的历史根源是

A.唐末藩镇割据的延续 B.少数民族进入中原地区

C.宦官专权 D.唐末农民战争

13.(2021·广东福田·七年级期末)《新唐书》曾记载:武夫悍将即使在没有战事的时候也占据险要、专制一方,既有百姓,又有甲兵、财赋,分布在天下。这一现象导致了唐朝

A.藩镇割据 B.重文轻武 C.宦官专权 D.外戚干政

14.(2021·广东北江实验学校七年级期末)隋唐时期是我国历史上繁荣与开放时期。此后出现了国家分裂、政权井立的( )

A.秦汉时期 B.南北朝时期 C.五代十国时期 D.宋元时期

15.(2021·广东花都·七年级期末)如表是小明同学在复习时归纳的,请你帮他总结出最合适的教训( )

A.国家是否稳固统一完全取决于皇帝的素质 B.必须预防地方势力的恶性膨胀

C.地方割据不单单出现在王朝末年 D.中央与地方永远是对立的关系

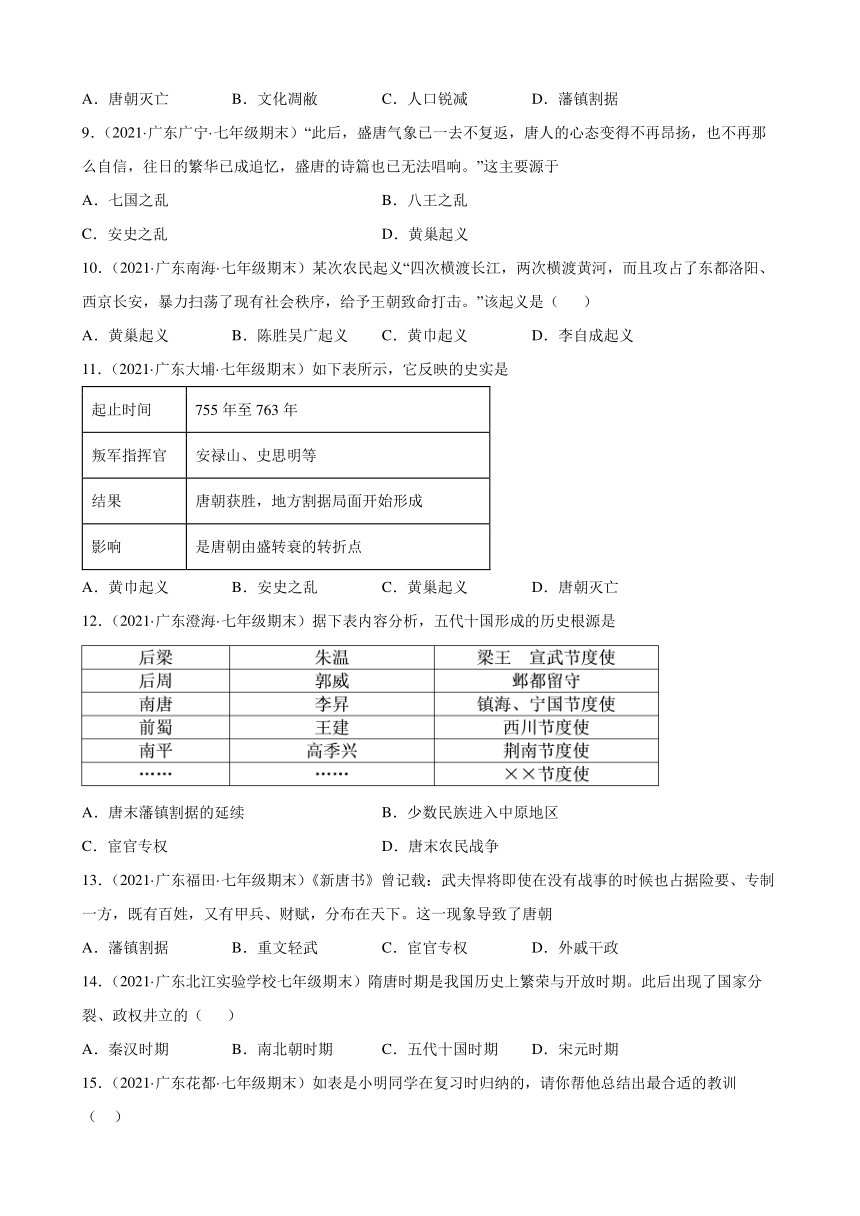

16.(2021·广东龙华·七年级期末)示意图可以直观描述事件的前因后果。图示意图中空白方框处的事件是

A.开元盛世 B.安史之乱 C.黄巢起义 D.五代十国更迭

17.(2021·广东北江实验学校七年级期末)以诗证史是历史研究的方法之一,下列诗句描写安史之乱的是

A.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室 B.城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐

C.冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲 D.渔阳鼙鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲

18.(2021·广东东莞·七年级期末)天宝末年,唐玄宗终日寻欢逐乐,把政事交与利欲熏心的权臣李林甫、杨国忠,把镇守北方三镇的兵权交与野心勃勃的安禄山。最终导致

A.八王之乱 B.武则天称帝 C.安史之乱 D.陈桥驿兵变

19.(2021·广东香洲·七年级期末)下表是不同文献中对唐玄宗的历史记述。这反映出( )

A.历史记述尊重了当时的历史事实 B.评价历史人物要与时俱进

C.对历史人物的评价没有确切定论 D.评价历史人物应客观全面

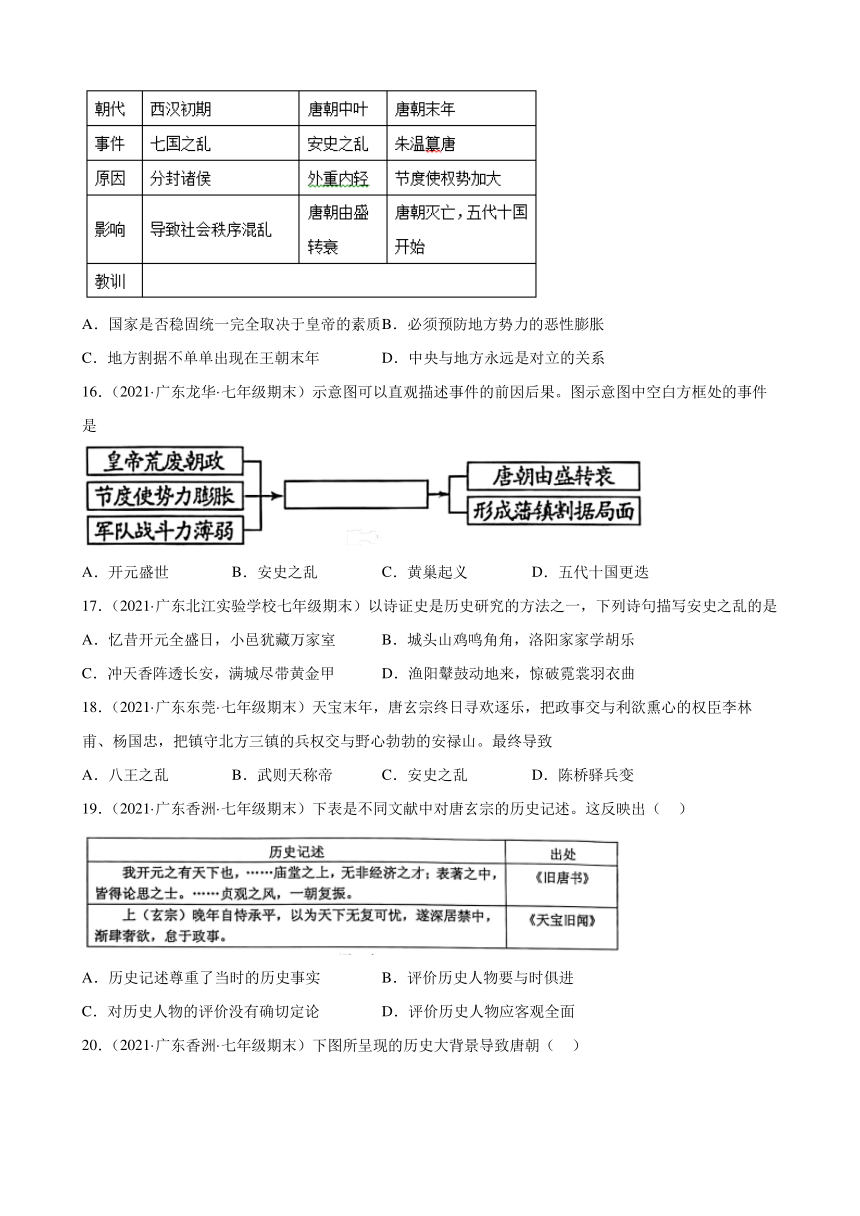

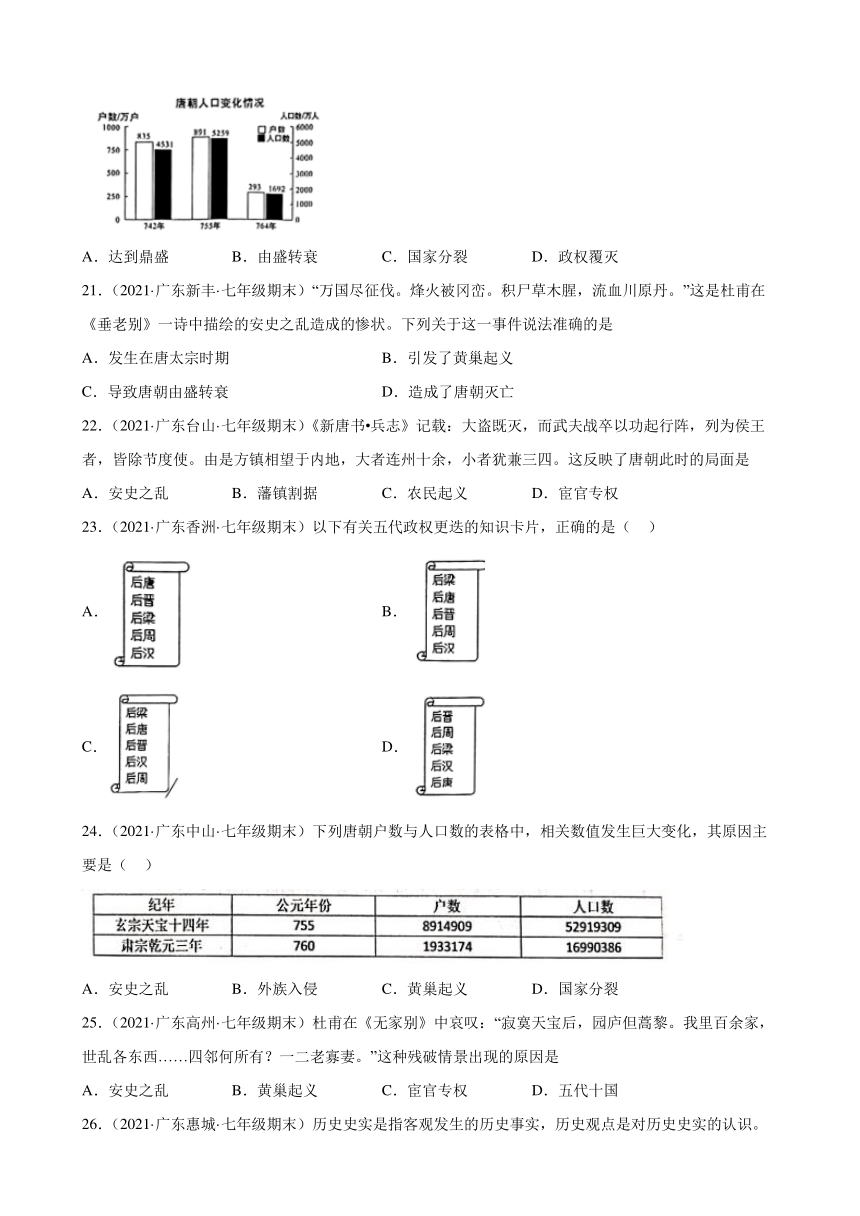

20.(2021·广东香洲·七年级期末)下图所呈现的历史大背景导致唐朝( )

A.达到鼎盛 B.由盛转衰 C.国家分裂 D.政权覆灭

21.(2021·广东新丰·七年级期末)“万国尽征伐。烽火被冈峦。积尸草木腥,流血川原丹。”这是杜甫在《垂老别》一诗中描绘的安史之乱造成的惨状。下列关于这一事件说法准确的是

A.发生在唐太宗时期 B.引发了黄巢起义

C.导致唐朝由盛转衰 D.造成了唐朝灭亡

22.(2021·广东台山·七年级期末)《新唐书 兵志》记载:大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度使。由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。这反映了唐朝此时的局面是

A.安史之乱 B.藩镇割据 C.农民起义 D.宦官专权

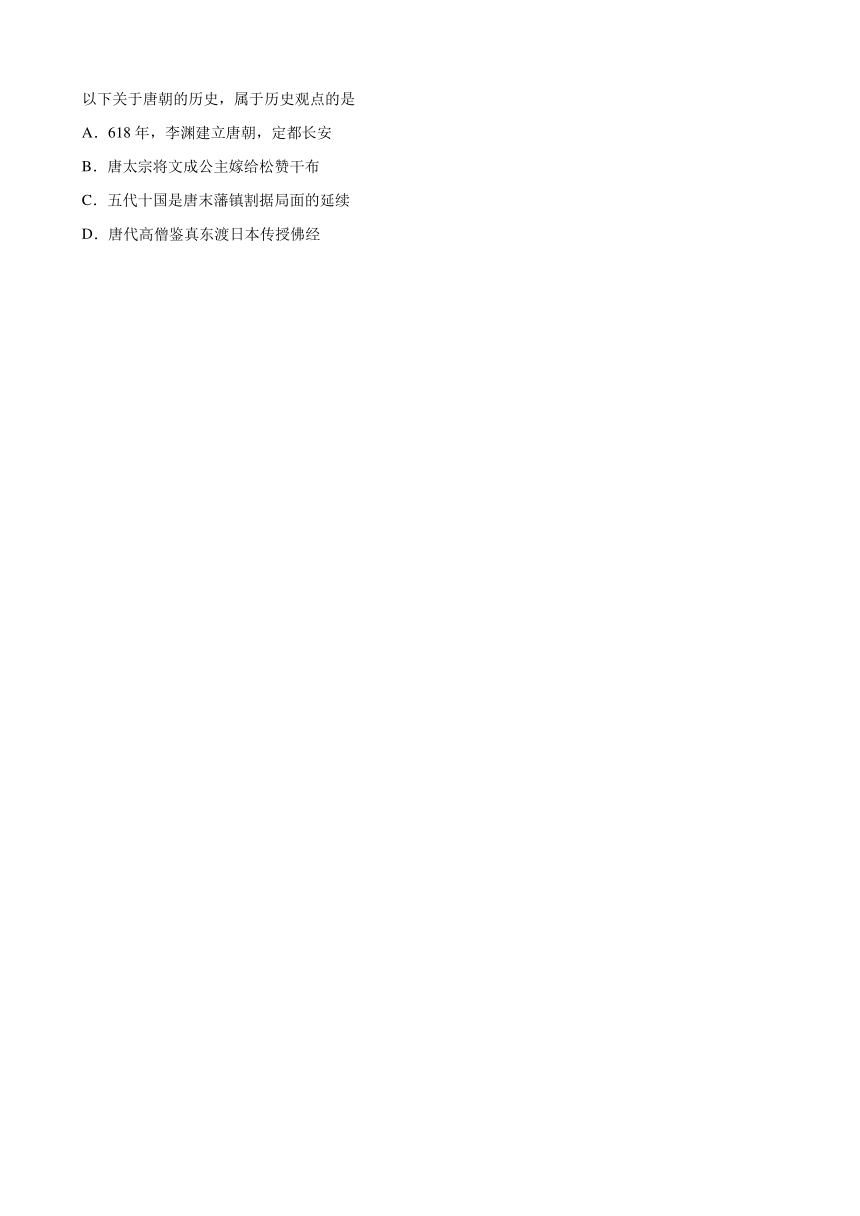

23.(2021·广东香洲·七年级期末)以下有关五代政权更迭的知识卡片,正确的是( )

A. B.

C. D.

24.(2021·广东中山·七年级期末)下列唐朝户数与人口数的表格中,相关数值发生巨大变化,其原因主要是( )

A.安史之乱 B.外族入侵 C.黄巢起义 D.国家分裂

25.(2021·广东高州·七年级期末)杜甫在《无家别》中哀叹:“寂寞天宝后,园庐但蒿黎。我里百余家,世乱各东西……四邻何所有?一二老寡妻。”这种残破情景出现的原因是

A.安史之乱 B.黄巢起义 C.宦官专权 D.五代十国

26.(2021·广东惠城·七年级期末)历史史实是指客观发生的历史事实,历史观点是对历史史实的认识。以下关于唐朝的历史,属于历史观点的是

A.618年,李渊建立唐朝,定都长安

B.唐太宗将文成公主嫁给松赞干布

C.五代十国是唐末藩镇割据局面的延续

D.唐代高僧鉴真东渡日本传授佛经

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【分析】

【详解】

根据材料“寂寞天宝后,园庐但蒿藜。我里百馀家,世乱各东西。……行见空巷,日瘦气惨凄。但对狐与狸,竖毛怒我啼”可知意思是天宝以后,农村寂寞荒凉,家园里只剩下蒿草蒺藜。我的乡里百余户人家,因世道乱离都各奔东西……在村里走了很久只见空巷,日色无光,一片萧条凄惨的景象。只能面对着一只只竖起毛来向我怒号的野鼠狐狸。表明安史之乱后唐朝由强盛走向衰落,对唐王朝的打击非常大,故选B;材料没有体现开元年间的朝政,A错误;材料没有体现藩镇割据,C错误;材料体现的是唐朝中后期,不是五代十国时期,D错误。

2.C

【详解】

依据题干“大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度使。由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。”大致意思,安史之乱中大的挑起者已被消灭,而下面的武将、士兵论功行赏,称为诸侯王。由此出现了很多藩镇,形成了藩镇割据。结合课本所学,安史之乱后,唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。C正确;ABD排除,故选C。

3.C

【详解】

根据所学知识可知,安史之乱之后,唐朝的国势由强盛转向衰落,故C正确;澶渊之盟是北宋和辽之间签订的和约,故排除A项;黄巢起义沉重打击了唐朝腐朽统治,加速了唐朝的灭亡。故排除B项;八王之乱是西晋年间司马氏同姓王之间为争夺中央政权而爆发的混战,故排除D项。故选C。

4.D

【详解】

结合所学知识可知,755年安史之乱爆发,763年唐朝打败叛军,之后黄巢起义,880年建立政权,但起义军被朱温所灭,最终失败,907年朱温建立后梁,唐朝灭亡。故④②③①是时间的正确顺序,故D符合题意,ABC均不符合题意。故选D。

5.D

【详解】

根据“唐朝由盛转衰,逐渐形成了藩镇割据的局面”可知,该战乱发生时的唐朝皇帝是唐玄宗。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;唐朝的国势由盛转衰;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面,D符合题意;李密起义发生在隋朝,A排除;黄巢起义发生在唐末,与“唐朝由盛转衰”不符,B排除;八王之乱发生在西晋,C排除。故选择D。

6.C

【详解】

根据所学知识,唐朝的都城是长安,唐玄宗统治后期发生的安史之乱,叛军曾逼近长安,是唐朝由盛转衰的转折点,因此属于发生在长安城里的“悲”,C正确;商朝盘庚迁都到殷,殷是今天的安阳,与长安无关,排除A;开元盛世虽然与长安有关,但不属于“悲”,应属于“欢”,排除B;东汉末年的黄巾起义,与长安无关,排除D。故选C。

【点睛】

本题考查学生的识记能力和分析能力。掌握安史之乱过程、影响来解答此题。

7.D

【详解】

依据所学知识可知,玄奘西行的时间是627-645年;安史之乱的时间是755-763年;唐朝灭亡的时间是907年;由此可知,D符合题意;ABC三项的说法不正确;故选D。

8.C

【详解】

根据材料内容是说安禄山发动叛乱,长安和洛阳都失陷,乾元年代的户籍人口都消失没有了,材料体现755—763年的安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是人口锐减,D项正确;唐朝灭亡于907年,排除A项;材料不能体现文化凋敝,排除B项;安史之乱后,各地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据,与材料内容不符,排除D项。故选C项。

9.C

【详解】

根据所学知识可知,安史之乱导致了北方长期战乱,使唐朝由盛转衰,C正确;七国之乱是汉朝诸王叛乱,A错误;八王之乱是西晋晋惠帝时期的叛乱,B错误;黄巢起义是唐朝末年的农民起义,沉重打击了唐朝统治。但黄巢起义晚于安史之乱,不是唐朝由盛转衰的标志。D错误。综上故选C。

10.A

【详解】

根据材料“四次横渡长江,两次横渡黄河,而且攻占了东都洛阳、西京长安,暴力扫荡了现有社会秩序,给予王朝致命打击。”结合所学可知黄巢起义。唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,人民生活困苦,又遇到联年度灾荒,爆发黄巢大起义,历时十年,波及大半个中国,给唐王朝以致命打击,A项正确;陈胜吴广起义时还没有东都洛阳,排除B项;黄巾起义时首都是洛阳,排除C项;李自成起义时首都是北京,排除D项。故选A项。

11.B

【详解】

根据所学知识可知,755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。安史叛军接连内乱,最终于763年被平定。持续八年之久的安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。因此,题干表格反映的史实是安史之乱,故B项正确;184年爆发黄巾起义,878年爆发黄巢起义。907年唐朝灭亡,均与题干“755—763年”不符,排除ACD项。故选B项。

12.A

【详解】

根据表格信息“后梁建立者朱温是邺都留守、后周建立者郭威是镇海、宁国节度使、南唐建立者李昇是西川节度使……”结合所学知识,五代十国政权主要是由唐末的节度使建立的,五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续,A正确;少数民族进入中原不是五代十国形成的历史根源,排除B;宦官专权与五代十国局面形成没有直接联系,排除C;唐末农民起义是唐朝灭亡的重要原因,排除D。故选A。

13.A

【详解】

J据材料可知,“武夫悍将即使在没有战事的时候也占据险要、专制一方,既有百姓,又有甲兵、财赋,分布在天下”,结合所学这说明在唐朝中后期武夫悍将在地方拥有较大的权力,最终导致唐朝末年藩镇割据的局面,A正确;材料未涉及重文轻武的政策,且“重文轻武”是宋代中央集权的特征,B排除;材料强调的是武夫悍将,与“宦官”“外戚”无关,C、D排除。

14.C

【详解】

结合所学知识可知,在我国封建社会里,隋唐时期是一个繁荣与开放的时期,唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方地区出现吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权,再加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”。C项符合题意;秦汉时期,与秦朝、汉朝相关,排除A项;南北朝时期,在隋朝之前,排除B项;宋元时期,是在五代十国之后,排除C项。故选C项。

15.B

【详解】

根据材料“七国之乱”“安史之乱”“朱温篡唐”等信息结合所学知识可知,西汉初期因为分封诸侯导致七国之乱,唐中叶因为外重内轻,导致安史之乱,唐朝末年,因为节度使权势加大,导致朱温篡唐,唐朝灭亡,三者都是由于地方势力过大,导致发生战乱或者王朝灭亡,由此可以得出教训,即必须预防地方势力的恶性膨胀,B项正确;材料内容主要体现了西汉时期的七国之乱、唐中后期的安史之乱和唐朝灭亡,都体现了地方势力大而威胁中央,与皇帝素质无直接关系,排除A项;材料信息总结出最合适的教训是防范地方势力过大,“地方割据不单单出现在王朝末年”的表述正确,但并非教训,排除C项;中央与地方永远是一种对立关系的表述错误,并且并非材料所述教训,排除D项;故选B项。

16.B

【详解】

755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。唐朝的中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。 B项正确;开元盛世不是由盛转衰的事件,排除A项;黄巢起义给唐朝统治以致命的打击,排除C项;五代十国更迭是在唐朝灭亡之后,排除D项。故选B项。

17.D

【详解】

据所学可知,诗句描写安史之乱的是渔阳鼙鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲。“渔阳鼙鼓”是指755年安禄山叛乱。755年,安禄山和部将史思明一起发动叛乱,史称安史之乱。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”,D符合题意;A项描述的是开元盛世,排除;B项描述的是民族融合,排除;C项描写的是黄巢起义,排除。故选择D。

18.C

【分析】

【详解】

根据所学可知,唐朝,天宝末年,唐玄宗终日寻欢逐乐,把政事交与利欲熏心的权臣李林甫、杨国忠,把镇守北方三镇的兵权交与野心勃勃的安禄山,最终导致安史之乱,故C不符合题意;八王之乱在西晋,武则天称帝建立周,陈桥驿兵变建立宋,故ABD均不符合题意。故选C。

19.D

【详解】

依据图表信息可知,《旧唐书》和《天宝旧阁》对唐玄宗评价不尽相同。结合课本所学,《旧唐书》评价是唐玄宗统治前期,稳定政局,励精图治,重用贤能,使唐朝国力达到前所未有的强大,进入鼎盛时期;《天宝旧阁》描述的唐玄宗统治后期,天宝年间。唐玄宗统治后期,追求享乐,任人唯亲,朝政日趋腐败。故唐玄宗统治时期有好有坏,需要从不同角度,客观评价。D正确;图片中信息都是针对唐玄宗统治不同时期进行的记述,尊重了史实,但是不全面,A排除;题干对唐玄宗的评价都是针对当时,不存在与时俱进。B排除;图片中针对两部书针对唐玄宗每一时期表述,都有明确表态,C排除;故选D。

20.B

【详解】

依据题干图片可知,755年到764年唐朝人口呈现显著下降的趋势。结合所学知识,这与安史之乱有关,755年到763年间持续八年之久的安史之乱,使唐朝国力受到严重的破坏,人口大量减少,唐朝由盛转衰,B正确;开元盛世表明唐朝达到鼎盛,A排除;安史之乱后唐朝并没有出现国家分裂,而是出现藩镇割据的局面,C排除;907年,节度使朱温灭掉唐朝,五代十国开始,D排除。故选B。

21.C

【详解】

依据所学可知,唐朝唐玄宗后期,节度使安禄山和部下史思明发动叛乱,史称安史之乱,安史之乱使唐朝由盛转衰,大诗人杜甫亲身经历了安史之乱,所以写下了《垂老别》,故C正确,A错误;黄巢起义是在唐朝末年发生的,在杜甫所处的时期之后,故B错误;安史之乱使唐朝由盛转衰,没有造成唐朝灭亡,故D错误。综上故选C。

22.B

【详解】

根据“大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度使”可得出材料中的“节度使与藩镇割据有关,安史之乱后唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。唐朝的中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。B项正确;材料反映的是藩镇割据的局面,而不是安史之乱这一事件,排除A项;材料没有体现农民起义及宦官专权,排除CD项。故选B项。

23.C

【分析】

【详解】

依据所学可知,唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,称为五代,所以C项符合题意;综上所述ABD三项均不符合题意,排除。故选C。

24.A

【分析】

【详解】

从表格数据看出,760年与755年相比,唐朝户数与人口数大幅下降,主要原因是755年发生安史之乱,使得唐朝人口大量丧失,国力锐减,唐朝由盛转衰,故选A;BD两项不是主要原因,排除;875年,黄巢起义,时间不符合题意,排除C。

【点睛】

25.A

【详解】

根据题干材料内容“天宝后”结合所学知识可知,材料描述了安史之乱后,唐朝开始由盛转衰,故A项符合题意。唐朝末年,出现了大规模的农民起义,黄巢起义是其中规模最大,影响最深远的一场农民起义,排除B;宦官专权是唐朝末年爆发农民起义的背景,排除C;五代十国出现在唐朝灭亡后,排除D。故选A。

26.C

【分析】

【详解】

历史观点是对历史史实的认识,是表达一种观点,C是对五代十国延续唐末藩镇割据的一种评价,表达一种看法,C正确;ABD都是历史事件的客观表述,是历史史实,不符合题意,排除。故选C。

答案第1页,共2页

1.(2021·广东揭西·七年级期末)杜甫的诗反映了历史的真情实况,故有“诗史”之称。《无家别》中“寂寞天宝后,园庐但蒿藜。我里百馀家,世乱各东西。……行见空巷,日瘦气惨凄。但对狐与狸,竖毛怒我啼”的描述反映出( )

A.开元末年以来朝政日趋腐败 B.安史之乱对唐王朝的打击

C.藩镇割据造成中央权力衰微 D.五代十国时期的混乱时局

2.(2021·广东江城·七年级期末)《新唐书 兵志》记载:大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度 使。由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。记载主要反映了安史之乱后,唐朝

A.朝政腐败 B.经济衰落 C.藩镇割据 D.国力强盛

3.(2021·广东汕尾·七年级期末)唐朝的国势由强盛转向衰落的转折点是

A.澶渊之盟 B.黄巢起义 C.安史之乱 D.八王之乱

4.(2021·广东·高州市第一中学附属实验中学七年级期末)下列事件按发生的时间顺序排列,正确的是

①唐朝灭亡 ②唐朝打败叛军 ③黄巢建立政权 ④安史之乱

A.①②③④ B.②③①④ C.③①②④ D.④②③①

5.(2021·广东封开·七年级期末)据史书记载:“宫室焚烧,十不存一人,烟断绝,千里萧条。”从此,唐朝由盛转衰,逐渐形成了藩镇割据的局面,与此相关的历史事件是( )

A.李密起义 B.黄巢起义 C.八王之乱 D.安史之乱

6.(2021·广东揭东·七年级期末)歌手河图在《不见长安》中唱到:“长安城有人歌诗三百,歌尽了悲欢”。下列属于曾经发生在长安城的“悲”的是

A.盘庚迁殷 B.开元盛世 C.安史之乱 D.黄巾起义

7.(2021·广东澄海·七年级期末)下图是唐朝重大历史事件的时间轴,图中的①、②、③代表相关的历史事件,按事件发生的先后顺序排列,正确的选项是( )

A.①唐朝灭亡②安史之乱③玄奘西行 B.①玄奘西行②唐朝灭亡③安史之乱

C.①安史之乱②玄奘西行③唐朝灭亡 D.①玄奘西行②安史之乱③唐朝灭亡

8.(2021·广东南海·七年级期末)《旧唐书》载:“禄山之乱,两都覆没,乾元旧籍,亡散殆尽”据此可知,安史之乱导致( )

A.唐朝灭亡 B.文化凋敝 C.人口锐减 D.藩镇割据

9.(2021·广东广宁·七年级期末)“此后,盛唐气象已一去不复返,唐人的心态变得不再昂扬,也不再那么自信,往日的繁华已成追忆,盛唐的诗篇也已无法唱响。”这主要源于

A.七国之乱 B.八王之乱

C.安史之乱 D.黄巢起义

10.(2021·广东南海·七年级期末)某次农民起义“四次横渡长江,两次横渡黄河,而且攻占了东都洛阳、西京长安,暴力扫荡了现有社会秩序,给予王朝致命打击。”该起义是( )

A.黄巢起义 B.陈胜吴广起义 C.黄巾起义 D.李自成起义

11.(2021·广东大埔·七年级期末)如下表所示,它反映的史实是

起止时间 755年至763年

叛军指挥官 安禄山、史思明等

结果 唐朝获胜,地方割据局面开始形成

影响 是唐朝由盛转衰的转折点

A.黄巾起义 B.安史之乱 C.黄巢起义 D.唐朝灭亡

12.(2021·广东澄海·七年级期末)据下表内容分析,五代十国形成的历史根源是

A.唐末藩镇割据的延续 B.少数民族进入中原地区

C.宦官专权 D.唐末农民战争

13.(2021·广东福田·七年级期末)《新唐书》曾记载:武夫悍将即使在没有战事的时候也占据险要、专制一方,既有百姓,又有甲兵、财赋,分布在天下。这一现象导致了唐朝

A.藩镇割据 B.重文轻武 C.宦官专权 D.外戚干政

14.(2021·广东北江实验学校七年级期末)隋唐时期是我国历史上繁荣与开放时期。此后出现了国家分裂、政权井立的( )

A.秦汉时期 B.南北朝时期 C.五代十国时期 D.宋元时期

15.(2021·广东花都·七年级期末)如表是小明同学在复习时归纳的,请你帮他总结出最合适的教训( )

A.国家是否稳固统一完全取决于皇帝的素质 B.必须预防地方势力的恶性膨胀

C.地方割据不单单出现在王朝末年 D.中央与地方永远是对立的关系

16.(2021·广东龙华·七年级期末)示意图可以直观描述事件的前因后果。图示意图中空白方框处的事件是

A.开元盛世 B.安史之乱 C.黄巢起义 D.五代十国更迭

17.(2021·广东北江实验学校七年级期末)以诗证史是历史研究的方法之一,下列诗句描写安史之乱的是

A.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室 B.城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐

C.冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲 D.渔阳鼙鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲

18.(2021·广东东莞·七年级期末)天宝末年,唐玄宗终日寻欢逐乐,把政事交与利欲熏心的权臣李林甫、杨国忠,把镇守北方三镇的兵权交与野心勃勃的安禄山。最终导致

A.八王之乱 B.武则天称帝 C.安史之乱 D.陈桥驿兵变

19.(2021·广东香洲·七年级期末)下表是不同文献中对唐玄宗的历史记述。这反映出( )

A.历史记述尊重了当时的历史事实 B.评价历史人物要与时俱进

C.对历史人物的评价没有确切定论 D.评价历史人物应客观全面

20.(2021·广东香洲·七年级期末)下图所呈现的历史大背景导致唐朝( )

A.达到鼎盛 B.由盛转衰 C.国家分裂 D.政权覆灭

21.(2021·广东新丰·七年级期末)“万国尽征伐。烽火被冈峦。积尸草木腥,流血川原丹。”这是杜甫在《垂老别》一诗中描绘的安史之乱造成的惨状。下列关于这一事件说法准确的是

A.发生在唐太宗时期 B.引发了黄巢起义

C.导致唐朝由盛转衰 D.造成了唐朝灭亡

22.(2021·广东台山·七年级期末)《新唐书 兵志》记载:大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度使。由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。这反映了唐朝此时的局面是

A.安史之乱 B.藩镇割据 C.农民起义 D.宦官专权

23.(2021·广东香洲·七年级期末)以下有关五代政权更迭的知识卡片,正确的是( )

A. B.

C. D.

24.(2021·广东中山·七年级期末)下列唐朝户数与人口数的表格中,相关数值发生巨大变化,其原因主要是( )

A.安史之乱 B.外族入侵 C.黄巢起义 D.国家分裂

25.(2021·广东高州·七年级期末)杜甫在《无家别》中哀叹:“寂寞天宝后,园庐但蒿黎。我里百余家,世乱各东西……四邻何所有?一二老寡妻。”这种残破情景出现的原因是

A.安史之乱 B.黄巢起义 C.宦官专权 D.五代十国

26.(2021·广东惠城·七年级期末)历史史实是指客观发生的历史事实,历史观点是对历史史实的认识。以下关于唐朝的历史,属于历史观点的是

A.618年,李渊建立唐朝,定都长安

B.唐太宗将文成公主嫁给松赞干布

C.五代十国是唐末藩镇割据局面的延续

D.唐代高僧鉴真东渡日本传授佛经

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【分析】

【详解】

根据材料“寂寞天宝后,园庐但蒿藜。我里百馀家,世乱各东西。……行见空巷,日瘦气惨凄。但对狐与狸,竖毛怒我啼”可知意思是天宝以后,农村寂寞荒凉,家园里只剩下蒿草蒺藜。我的乡里百余户人家,因世道乱离都各奔东西……在村里走了很久只见空巷,日色无光,一片萧条凄惨的景象。只能面对着一只只竖起毛来向我怒号的野鼠狐狸。表明安史之乱后唐朝由强盛走向衰落,对唐王朝的打击非常大,故选B;材料没有体现开元年间的朝政,A错误;材料没有体现藩镇割据,C错误;材料体现的是唐朝中后期,不是五代十国时期,D错误。

2.C

【详解】

依据题干“大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度使。由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。”大致意思,安史之乱中大的挑起者已被消灭,而下面的武将、士兵论功行赏,称为诸侯王。由此出现了很多藩镇,形成了藩镇割据。结合课本所学,安史之乱后,唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。C正确;ABD排除,故选C。

3.C

【详解】

根据所学知识可知,安史之乱之后,唐朝的国势由强盛转向衰落,故C正确;澶渊之盟是北宋和辽之间签订的和约,故排除A项;黄巢起义沉重打击了唐朝腐朽统治,加速了唐朝的灭亡。故排除B项;八王之乱是西晋年间司马氏同姓王之间为争夺中央政权而爆发的混战,故排除D项。故选C。

4.D

【详解】

结合所学知识可知,755年安史之乱爆发,763年唐朝打败叛军,之后黄巢起义,880年建立政权,但起义军被朱温所灭,最终失败,907年朱温建立后梁,唐朝灭亡。故④②③①是时间的正确顺序,故D符合题意,ABC均不符合题意。故选D。

5.D

【详解】

根据“唐朝由盛转衰,逐渐形成了藩镇割据的局面”可知,该战乱发生时的唐朝皇帝是唐玄宗。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;唐朝的国势由盛转衰;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面,D符合题意;李密起义发生在隋朝,A排除;黄巢起义发生在唐末,与“唐朝由盛转衰”不符,B排除;八王之乱发生在西晋,C排除。故选择D。

6.C

【详解】

根据所学知识,唐朝的都城是长安,唐玄宗统治后期发生的安史之乱,叛军曾逼近长安,是唐朝由盛转衰的转折点,因此属于发生在长安城里的“悲”,C正确;商朝盘庚迁都到殷,殷是今天的安阳,与长安无关,排除A;开元盛世虽然与长安有关,但不属于“悲”,应属于“欢”,排除B;东汉末年的黄巾起义,与长安无关,排除D。故选C。

【点睛】

本题考查学生的识记能力和分析能力。掌握安史之乱过程、影响来解答此题。

7.D

【详解】

依据所学知识可知,玄奘西行的时间是627-645年;安史之乱的时间是755-763年;唐朝灭亡的时间是907年;由此可知,D符合题意;ABC三项的说法不正确;故选D。

8.C

【详解】

根据材料内容是说安禄山发动叛乱,长安和洛阳都失陷,乾元年代的户籍人口都消失没有了,材料体现755—763年的安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是人口锐减,D项正确;唐朝灭亡于907年,排除A项;材料不能体现文化凋敝,排除B项;安史之乱后,各地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据,与材料内容不符,排除D项。故选C项。

9.C

【详解】

根据所学知识可知,安史之乱导致了北方长期战乱,使唐朝由盛转衰,C正确;七国之乱是汉朝诸王叛乱,A错误;八王之乱是西晋晋惠帝时期的叛乱,B错误;黄巢起义是唐朝末年的农民起义,沉重打击了唐朝统治。但黄巢起义晚于安史之乱,不是唐朝由盛转衰的标志。D错误。综上故选C。

10.A

【详解】

根据材料“四次横渡长江,两次横渡黄河,而且攻占了东都洛阳、西京长安,暴力扫荡了现有社会秩序,给予王朝致命打击。”结合所学可知黄巢起义。唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,人民生活困苦,又遇到联年度灾荒,爆发黄巢大起义,历时十年,波及大半个中国,给唐王朝以致命打击,A项正确;陈胜吴广起义时还没有东都洛阳,排除B项;黄巾起义时首都是洛阳,排除C项;李自成起义时首都是北京,排除D项。故选A项。

11.B

【详解】

根据所学知识可知,755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。安史叛军接连内乱,最终于763年被平定。持续八年之久的安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫。唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。因此,题干表格反映的史实是安史之乱,故B项正确;184年爆发黄巾起义,878年爆发黄巢起义。907年唐朝灭亡,均与题干“755—763年”不符,排除ACD项。故选B项。

12.A

【详解】

根据表格信息“后梁建立者朱温是邺都留守、后周建立者郭威是镇海、宁国节度使、南唐建立者李昇是西川节度使……”结合所学知识,五代十国政权主要是由唐末的节度使建立的,五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续,A正确;少数民族进入中原不是五代十国形成的历史根源,排除B;宦官专权与五代十国局面形成没有直接联系,排除C;唐末农民起义是唐朝灭亡的重要原因,排除D。故选A。

13.A

【详解】

J据材料可知,“武夫悍将即使在没有战事的时候也占据险要、专制一方,既有百姓,又有甲兵、财赋,分布在天下”,结合所学这说明在唐朝中后期武夫悍将在地方拥有较大的权力,最终导致唐朝末年藩镇割据的局面,A正确;材料未涉及重文轻武的政策,且“重文轻武”是宋代中央集权的特征,B排除;材料强调的是武夫悍将,与“宦官”“外戚”无关,C、D排除。

14.C

【详解】

结合所学知识可知,在我国封建社会里,隋唐时期是一个繁荣与开放的时期,唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方地区出现吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权,再加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”。C项符合题意;秦汉时期,与秦朝、汉朝相关,排除A项;南北朝时期,在隋朝之前,排除B项;宋元时期,是在五代十国之后,排除C项。故选C项。

15.B

【详解】

根据材料“七国之乱”“安史之乱”“朱温篡唐”等信息结合所学知识可知,西汉初期因为分封诸侯导致七国之乱,唐中叶因为外重内轻,导致安史之乱,唐朝末年,因为节度使权势加大,导致朱温篡唐,唐朝灭亡,三者都是由于地方势力过大,导致发生战乱或者王朝灭亡,由此可以得出教训,即必须预防地方势力的恶性膨胀,B项正确;材料内容主要体现了西汉时期的七国之乱、唐中后期的安史之乱和唐朝灭亡,都体现了地方势力大而威胁中央,与皇帝素质无直接关系,排除A项;材料信息总结出最合适的教训是防范地方势力过大,“地方割据不单单出现在王朝末年”的表述正确,但并非教训,排除C项;中央与地方永远是一种对立关系的表述错误,并且并非材料所述教训,排除D项;故选B项。

16.B

【详解】

755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。唐朝的中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。 B项正确;开元盛世不是由盛转衰的事件,排除A项;黄巢起义给唐朝统治以致命的打击,排除C项;五代十国更迭是在唐朝灭亡之后,排除D项。故选B项。

17.D

【详解】

据所学可知,诗句描写安史之乱的是渔阳鼙鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲。“渔阳鼙鼓”是指755年安禄山叛乱。755年,安禄山和部将史思明一起发动叛乱,史称安史之乱。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”,D符合题意;A项描述的是开元盛世,排除;B项描述的是民族融合,排除;C项描写的是黄巢起义,排除。故选择D。

18.C

【分析】

【详解】

根据所学可知,唐朝,天宝末年,唐玄宗终日寻欢逐乐,把政事交与利欲熏心的权臣李林甫、杨国忠,把镇守北方三镇的兵权交与野心勃勃的安禄山,最终导致安史之乱,故C不符合题意;八王之乱在西晋,武则天称帝建立周,陈桥驿兵变建立宋,故ABD均不符合题意。故选C。

19.D

【详解】

依据图表信息可知,《旧唐书》和《天宝旧阁》对唐玄宗评价不尽相同。结合课本所学,《旧唐书》评价是唐玄宗统治前期,稳定政局,励精图治,重用贤能,使唐朝国力达到前所未有的强大,进入鼎盛时期;《天宝旧阁》描述的唐玄宗统治后期,天宝年间。唐玄宗统治后期,追求享乐,任人唯亲,朝政日趋腐败。故唐玄宗统治时期有好有坏,需要从不同角度,客观评价。D正确;图片中信息都是针对唐玄宗统治不同时期进行的记述,尊重了史实,但是不全面,A排除;题干对唐玄宗的评价都是针对当时,不存在与时俱进。B排除;图片中针对两部书针对唐玄宗每一时期表述,都有明确表态,C排除;故选D。

20.B

【详解】

依据题干图片可知,755年到764年唐朝人口呈现显著下降的趋势。结合所学知识,这与安史之乱有关,755年到763年间持续八年之久的安史之乱,使唐朝国力受到严重的破坏,人口大量减少,唐朝由盛转衰,B正确;开元盛世表明唐朝达到鼎盛,A排除;安史之乱后唐朝并没有出现国家分裂,而是出现藩镇割据的局面,C排除;907年,节度使朱温灭掉唐朝,五代十国开始,D排除。故选B。

21.C

【详解】

依据所学可知,唐朝唐玄宗后期,节度使安禄山和部下史思明发动叛乱,史称安史之乱,安史之乱使唐朝由盛转衰,大诗人杜甫亲身经历了安史之乱,所以写下了《垂老别》,故C正确,A错误;黄巢起义是在唐朝末年发生的,在杜甫所处的时期之后,故B错误;安史之乱使唐朝由盛转衰,没有造成唐朝灭亡,故D错误。综上故选C。

22.B

【详解】

根据“大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度使”可得出材料中的“节度使与藩镇割据有关,安史之乱后唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖锐。唐朝的中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面。B项正确;材料反映的是藩镇割据的局面,而不是安史之乱这一事件,排除A项;材料没有体现农民起义及宦官专权,排除CD项。故选B项。

23.C

【分析】

【详解】

依据所学可知,唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,称为五代,所以C项符合题意;综上所述ABD三项均不符合题意,排除。故选C。

24.A

【分析】

【详解】

从表格数据看出,760年与755年相比,唐朝户数与人口数大幅下降,主要原因是755年发生安史之乱,使得唐朝人口大量丧失,国力锐减,唐朝由盛转衰,故选A;BD两项不是主要原因,排除;875年,黄巢起义,时间不符合题意,排除C。

【点睛】

25.A

【详解】

根据题干材料内容“天宝后”结合所学知识可知,材料描述了安史之乱后,唐朝开始由盛转衰,故A项符合题意。唐朝末年,出现了大规模的农民起义,黄巢起义是其中规模最大,影响最深远的一场农民起义,排除B;宦官专权是唐朝末年爆发农民起义的背景,排除C;五代十国出现在唐朝灭亡后,排除D。故选A。

26.C

【分析】

【详解】

历史观点是对历史史实的认识,是表达一种观点,C是对五代十国延续唐末藩镇割据的一种评价,表达一种看法,C正确;ABD都是历史事件的客观表述,是历史史实,不符合题意,排除。故选C。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源