第1课 隋朝的统一与灭亡期末试题选编(含解析)2020-2021学年广东省各地下学期七年级历史

文档属性

| 名称 | 第1课 隋朝的统一与灭亡期末试题选编(含解析)2020-2021学年广东省各地下学期七年级历史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 73.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-07 21:08:29 | ||

图片预览

文档简介

1.1隋朝的统一与灭亡

一、选择题

1.(2021·广东揭西·七年级期末)杨坚灭陈前,江南民间传唱着:“桃叶复桃叶,渡江不用楫,但渡无所苦,我自迎接汝。”这反映了( )

A.江南人民盼望南北统一 B.江南人民热情好客

C.江南水乡的美好生活 D.江南人民大都能歌善舞

2.(2021·广东汕尾·七年级期末)589年,结束了长期分裂的局面,使我国南北再次实现统一的朝代是

A.秦朝

B.隋朝

C.唐朝

D.元朝

3.(2021·广东北江实验学校七年级期末)央视百家讲坛蒙曼教授所著图书《蒙曼说隋----隋文帝杨坚》一书,认为中国对世界历史影响最大的两位皇帝是秦始皇和隋文帝。这两位封建帝王对中国历史最大的共同影响是

A.结束分裂完成统一

B.开创了中央集权制

C.开创了科举制

D.修建了万里长城

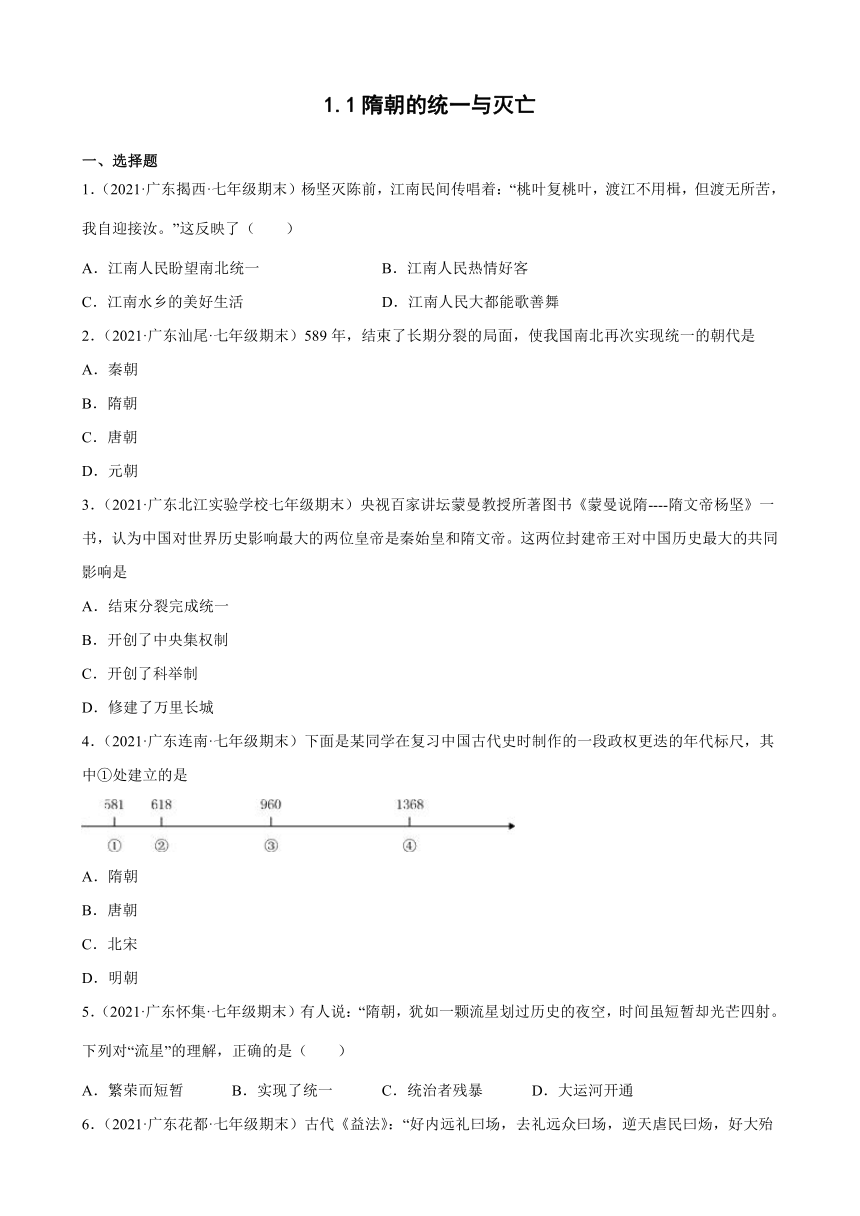

4.(2021·广东连南·七年级期末)下面是某同学在复习中国古代史时制作的一段政权更迭的年代标尺,其中①处建立的是

A.隋朝

B.唐朝

C.北宋

D.明朝

5.(2021·广东怀集·七年级期末)有人说:“隋朝,犹如一颗流星划过历史的夜空,时间虽短暂却光芒四射。下列对“流星”的理解,正确的是( )

A.繁荣而短暂 B.实现了统一 C.统治者残暴 D.大运河开通

6.(2021·广东花都·七年级期末)古代《益法》:“好内远礼曰场,去礼远众曰场,逆天虐民曰炀,好大殆政曰炀,薄情寡义曰炀,离德荒国曰炀。”“炀”是古代中国最差的谥号了。隋炀帝得到这个益号主要是由于( )

A.设置进士科 B.不恤民力,奢侈无度

C.统一货币和度量衡 D.渡江灭陈,完成统一

7.(2021·广东龙华·七年级期末)中国古代王朝更替,主要有四个选项所列的方式,其中,隋朝取代北周,是通过

A.权臣以接受“禅位”为由而夺权 B.农民战争后起义军首领建立新政权

C.地方豪强分裂旧王朝建立新王朝 D.由少数民族灭亡旧政权建立新政权

8.(2021·广东光明·七年级期末)“隋开皇八年(588年)十二月至次年二月,隋文帝杨坚命令水陆大军50余万,进行攻灭江南陈朝的大规模渡江战役。589年逼降陈后主,陈亡。”上述史实属于( )

A.隋的建立 B.隋的统一 C.隋末动乱 D.隋的灭亡

9.(2021·广东龙湖·七年级期末)下图是某同学在复习中国古代史时制作的四段政权更迭的年代标尺,下面选项的都城与年代尺上朝代对应正确的是

A.①——长安 B.②——洛阳 C.③——临安 D.④——开封

10.(2021·广东福田·七年级期末)在《影响人类历史进程的100名人排行榜》一书中,美国学者麦克,哈特将隋文帝列为 第85位。这主要是因为隋文帝的最大贡献

A.修建粮仓 B.统一南北 C.开通大运河 D.创立进士科

11.(2021·广东惠城·七年级期末)央视百家讲坛蒙曼教授所著图书《蒙曼说隋——隋文帝杨坚》一书,认为中国对世界历史影响最大的两位皇帝是秦始皇和隋文帝。这两位封建帝王对中国历史最大的共同影响是

A.结束分裂,完成统一 B.开创了科举制

C.开创了中央集权制度 D.修建了大运河

12.(2021·广东大埔·七年级期末)有人形容某一朝代“它如一颗流星划过6世纪中国历史的夜空,时间虽然短暂,却光芒四射。”这一朝代应该是

A.隋朝 B.唐朝 C.宋朝 D.元朝

13.(2021·广东汕尾·七年级期末)阅读下列表格中的数据,据此可以得出关于隋朝社会发展状况的结论,恰当的一项是

项目 年份 581年 604年

人口 三千多万人 四千六百多万人

垦田 一千九百多万顷 五千五百多万顷

A.休养生息政策促进了开元盛世到来 B.大运河加强了南北经济文化的交流

C.社会经济得到一定程度恢复并发展 D.开创科举取士制度加强了中央集权

14.(2021·广东高明·七年级期末)隋文帝曾规定:六宫妃嫔,穿过和洗过的旧衣服,都要再穿;日常饮食只要不是举行宴会,最多只能有一个肉菜。由此可见,他

A.崇尚节俭 B.虚心纳谏 C.变革礼仪 D.生活奢侈

15.(2021·广东高州·七年级期末)隋王朝国祚短促,但在制度建设上却多有建树,既有继承发展,又有开拓创新。其中,由隋开创并为唐所继承的制度有

A.九品中正制、三省六部制

B.世袭制、科举制

C.三省六部制、科举制

D.科举制、郡县制

16.(2021·广东高明·七年级期末)《昙花王朝——隋帝国的短暂与辉煌》中说道:“隋朝于公元六世纪末高调登场,却又匆忙谢幕,在历史的长河中书写了一段宛若昙花绽放般短暂的辉煌。”隋朝这一段历史在书中不应出现的内容是

A.三省六部制 B.科举制的创设 C.大运河的开凿 D.贞观之治

17.(2021·广东龙湖·七年级期末)隋炀帝在海南岛上复增郡县,计建制三郡十县。唐高祖武德五年,立崖、儋、振三州,先后置三都督府、七州和二十六县以上,由中央政府直接委派官吏。到德宗贞元五年(789年),达五州二十二县,开发地域从环岛沿海逐渐扩大到五指山腹地。这表明当时

A.结束南北分裂实现统一 B.中央集权国家开始形成

C.加强对海南地区的治理 D.地方脱离了中央的管控

18.(2021·广东澄海·七年级期末)隋朝建有含嘉仓、洛口仓等多个粮仓,题1图中的含嘉仓是最大的国家粮仓。经考古发掘,其遗址面积40多万平方米,有数百个粮窖。仓窑口径最大的达18米,最深的达12米。这主要反映了隋朝

A.完成统一 B.经济发展 C.创立科举 D.轻徭薄赋

19.(2021·广东汕尾·七年级期末)隋朝大运河是古代世界上最长的运河,其南北两端分别是

A.余杭、涿郡

B.余杭、长安

C.洛阳、长安

D.洛阳、涿郡

20.(2021·广东北江实验学校七年级期末)一位外国人曾描述大运河:“由广州通向北京,其长度是世界上独一无二的。”其实,大运河的南北两端应该是( )

A.扬州、北京 B.杭州、北京 C.杭州、扬州 D.广州、杭州

21.(2021·广东南海·七年级期末)“隋炀帝即位后,政治中心东移,迫切需要改善黄河、淮河、长江间的水上交通,以便南粮北运和加强对东南地区的控制。”为此隋炀帝( )

A.开凿大运河 B.营建东都洛阳 C.创立科举制 D.灭陈统一全国

22.(2021·广东新丰·七年级期末)《隋书》中记载:大业四年(608年),隋炀帝征调河北民工一百多万,因当时“将兴辽东之役,自洛口开渠达于涿郡,以通漕运”。引沁水南通黄河,北至涿郡,全程二千余里。 引文所指的渠是隋朝大运河的哪一段?

A.邢沟 B.通济渠 C.永济渠 D.江南河

23.(2021·广东花都·七年级期末)与如图中①所处朝代相关的史实是( )

A.罢黜百家,独尊儒术 B.崇文抑武,“积贫”“积弱”

C.开凿运河,创立科举 D.贞观之治,开元盛世

24.(2021·广东清新·七年级期末)隋朝是短暂的,但它留下的物质遗产、文化遗产,直到以后很长时间都让人受用无穷。其中的物质遗产、文化遗产分别指( )

A.都江堰,推恩令 B.长城,小篆 C.大运河,科举制 D.长城,文字狱

25.(2021·广东台山·七年级期末)六朝时,扬州(广陵)屡经战乱,俗称“芜(荒芜)城”。唐中后期,扬州成为江南物产的集散地和中外富商巨贾的荟萃之所,繁荣冠天下,经济地位超过了长安、洛阳。这一变化主要是因为

A.六朝对江南的开发 B.江南市镇经济繁荣

C.长安和洛阳的衰败 D.隋朝大运河的开凿

26.(2021·广东澄海·七年级期末)古人赞颂大运河的历史功效说:“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉!”对这句话的解读,最正确的是

A.开凿的目的是为了巡游江南 B.以洛阳为中心,北达涿郡,南至余杭

C.大大促进了南北经济的交流 D.是世界上的伟大工程之一

27.(2021·广东怀集·七年级期末)隋炀帝在历代古运河的基础上,开通大运河。大运河开通后,“运漕商旅,往来不绝”。这反映了大运河( )

A.提高了隋朝的造船技术 B.促进南北经济文化交流

C.耗费了巨大的人力物力 D.结束了南北的分裂局面

28.(2021·广东龙华·七年级期末)隋炀帝不恤民力,好大喜功,纵情享乐。下列选项,为隋炀帝“纵情享乐”提供最有力证据的是

A.征发民力修建运河 B.多次乘坐华丽龙舟巡游各地

C.三次出兵远征辽东 D.驱使百万民力营建东都洛阳

29.(2021·广东东莞·七年级期末)隋炀帝开凿大运河,可以顺利运兵,更好地控制江南地区,使长江三角洲地区丰富的物资为中央政府所掌握。这说明隋朝大运河

A.利于巩固统治 B.沟通海外市场 C.加速统一进程 D.促进民族交融

30.(2021·广东光明·七年级期末)隋朝修建的大运河有力地加强了南北经济文化交流。唐代继承发展了隋朝的建设成果,使这一主干交通构成了“奉长安文化为中心、仰东南财富以存立”的唐王朝的生命线。这反映了隋唐时期( )

A.人工运河修建技术领先世界 B.交通建设促进国家统一稳定

C.水路运输成为主要交通形式 D.大运河促使经济重心南移

31.(2021·广东龙湖·七年级期末)“输送物资最方便的乃是水运,然而无论黄河、淮水还是长江,中国主要的江河都是自西向东,没有连接南北的河流。于是,隋炀帝决定以人工之力来完成此事。”由材料可知“此事”是

A.完成全国统一 B.营建东都洛阳 C.开通大运河 D.设立科举制

32.(2021·广东封开·七年级期末)隋唐时期,洛阳日益成为水上粮食运输的中转地和国内外商品集散地。这主要得益于

A.丝绸之路的开辟 B.大运河的开凿 C.北方各族内迁 D.江南地区的开发

33.(2021·广东广宁·七年级期末)“尽道隋亡为此河(都说是隋朝灭亡是因为这条河),至今千里赖通波(可是到今天它还千里流淌不息)。若无水殿龙舟事(若不是因为乘龙舟到江南游玩),共禹论功不较多(杨广功绩可以和大禹治水相比)。”唐朝诗人皮日休这首诗里评论的是

A.秦始皇 B.隋炀帝 C.唐太宗 D.武则天

34.(2021·广东龙岗·七年级期末)《隋书 炀帝纪》:“四年春正月,诏发河北诸郡……开口口口,引沁水南达于(黄)河,北 通涿郡。” □口口内应填的是

A.永济渠 B.通济渠 C.邪沟 D.江南河

35.(2021·广东中山·七年级期末)诗人皮日休有诗云:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。”开凿“此河”的皇帝是( )

A.隋文帝 B.隋炀帝 C.唐太宗 D.明太祖

36.(2021·广东·高州市第一中学附属实验中学七年级期末)他每年都要征发大批的劳动力,动辄数百万,驱使他们营建东都洛阳、开凿大运河、修筑长城和驰道……他三次征辽东,迫使大量农民服兵役,当民夫,使人民无法正常从事生产劳动。“他”是( )

A.秦始皇 B.秦二世 C.隋文帝 D.隋炀帝

37.(2021·广东连南·七年级期末)史载,京杭大运河的修建“鸿恩大德,前古未化”,它使黄河流域、长江流域逐渐连接成为一体。隋朝修建大运河最深远的影响是( )

A.加强了北部边防 B.满足隋炀帝游江都的愿望

C.巩固了隋朝统治 D.加强了南北经济文化交流

38.(2021·广东揭西·七年级期末)科举制度产生于隋而确立于唐,因有多种科目而“分科举人”,故名科举。与察举制相比,科举制下的考生可以“怀牒自列于州县”,自由报考;而且“取土不问家世”“一切以程文为去留”,没有如“人门兼美”一类的附加条件。科举制的产生与确立反映了

A.选才呈现公平开放的特色 B.以官举士的选官方式终结

C.取士标准出现多样化趋势 D.考试方式完全优于察举制

39.(2021·广东阳东·七年级期末)成语“金榜题名”“独占鳌头”“三元及第”所反映的制度是( )

A.世袭制 B.分封制 C.郡县制 D.科举制

40.(2021·广东揭东·七年级期末)最近几年潮州牌坊街成了周边城市网红旅游景点,牌坊街中有一座由著名国学大师饶宗颐题字的状元坊,是纪念明朝嘉靖时期的潮州籍状元林大钦。下列制度与“状元”有关的是

A.禅让制 B.分封制 C.三省六部制 D.科举制

41.(2021·广东·高州市第一中学附属实验中学七年级期末)隋朝是一个短命的王朝,却是一个继往开来的朝代,创立的一些制度对后世产生了深远的影响。下列四项制度中,属于隋朝首先创立的制度有( )

A.郡县制 B.科举制 C.行省制 D.分封制

二、综合题

42.(2021·广东江城·七年级期末)改革是一种普遍的历史现象,它是历史发展的鲜明主题。阅读材料,回答问题。

材料一:商鞅变法之重要内容,在东方各国,本已早为推行,商鞅不过携带东方之新空气,使西方人迎头赶上一步。而结果则后来居上,新制度之创建,惟秦为最有功焉。

——马非百《秦集史》

(1)根据材料一,指出商鞅变法的有利条件。这些条件使秦国变法出现怎样的特点?

材料二:商鞅很清楚秦国羸弱的根源在哪里,简单地说是三个“低下”,一个“落后”。三个“低下”,一是生产力低下,二是行政效率低下,三是军队战斗力低下。一个“落后”是生产关系落后。要改革的话,肯定要从这四方面下重手。

——《“商鞅变法”精神实质的再思考》

(2)根据材料二并结合所学知识,简要说明商鞅为了解决三个“低下”采取了哪些措施

材料三:魏初风俗至陋……迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行……民族根底,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者。孝文以仰慕中原文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。

——摘编自吕思勉《两晋南北朝史》

(3)根据材料三并结合所学知识,“魏主”把都城迁到了哪 魏主“易旧俗”的内容有哪些 (写出两点即可)结合所学知识,概括材料二和材料三两次改革共同的历史作用。

材料四:如果说从平城到洛阳的北魏是汉化先行者,那么西魏、北周就是追随者……隋朝的统一,建立在魏晋南北朝民族大融合的基础之上。

——《简明中国史读本》

(4)根据材料四,概括隋朝统一的基础。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【详解】

题干这首民谣传唱的是南朝末期,江南人民厌恶腐朽的陈王朝,盼望南北统一的情景,A正确;BCD与题意不符,排除。故选A。

2.B

【详解】

结合所学知识可知,581年,北周外戚杨坚代周称帝,改国号为隋,年号开皇,定都长安。杨坚即是隋文帝。589年,他派杨广率大军攻入建康灭陈,统一南北。隋的统一,结束了长期分裂的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势。选项B符合题意;秦朝是公元前221年建立;618年唐朝建立;1271年元朝建立;因此选项ACD不符合题意,故选B。

3.A

【分析】

【详解】

结合所学知识可知,公元前221年秦始皇灭六国,建立统一国家秦朝,结束春秋战国的长期分裂割据状态,589年隋文帝灭陈朝,实现南北重新统一,结束了魏晋南北朝的分裂割据局面,A符合题意;秦朝开创了中央集权制,修建了万里长城,隋朝开创了科举制,BCD是两者的不同点。故选A。

4.A

【详解】

根据题干信息“①处建立的”,结合所学知识可知,①处所表示的时间是公元581年;因为581年杨坚夺取北周政权,建立隋朝,选项A符合题意;而选项B是618年;选项C是960年;选项D是1368年,不符合题意;因此只有选项A符合题意,故选A。

5.A

【详解】

结合所学知识可知,隋朝建立后,统一南北结束了长期政权分立的局面。隋朝开通了贯穿南北的大运河,创立了科举制,对后世产生深远影响,但是其二世而亡,因此其特征是繁荣而短暂,A项正确;BCD均是隋朝繁荣而短暂的表现,排除。故选A。

6.B

【详解】

根据材料“逆天虐民曰炀,好大殆政曰炀,薄情寡义曰炀,离德荒国曰炀”结合所学可知,隋炀帝在位时期纵情享乐,不恤民力,暴虐无道,奢侈无度,导致隋末农民起义爆发,因此材料所述隋炀帝得到这个益号主要是由于不恤民力,奢侈无度,B项正确;隋炀帝时期,正式设置进士科,我国科举制度正式诞生,为我国选官制产生深远影响,不符合材料“‘炀’是古代中国最差的谥号了”的内容,排除A项;统一货币和度量衡的是秦始皇,不符合材料内容,排除C项;渡江灭陈,完成统一的是隋文帝杨坚时期的史实,不符合题意,排除D项;故选B项。

7.A

【详解】

根据所学知识可知,北周权臣杨坚接受北周幼帝禅位,当了皇帝,国号为“隋”,所以隋朝取代北周,是通过权臣以接受“禅位”为由而夺权,A项正确;农民战争后起义军首领建立新政权的典型代表是太平天国运动,由洪秀全、杨秀清、萧朝贵、冯云山、韦昌辉、石达开等组成的领导集团从广西金田村率先发起的反对清朝封建统治和外国资本主义侵略的农民起义战争,排除B项;地方豪强分裂旧王朝建立新王朝的典型代表是春秋战国时期,地方豪强并不受于中央集权管制,诸侯国并立,西周灭亡,排除C项;由少数民族灭亡旧政权建立新政权的典型代表是元朝,元朝忽必烈攻灭南宋,排除D项。故选A项。

8.B

【详解】

581年,北周外戚杨坚(即隋文帝)夺取了政权,建立隋朝,定都长安,设洛阳为陪都。589年,隋灭陈,结束了长期分裂的局面,重新统一了全国。故“隋开皇八年(公元588年)十二月至次年二月,隋文帝杨坚命令晋王杨广统率水陆大军50余万,展开攻灭江南陈朝的大规模作战。”与隋朝的统一有关,B符合题意,A排除;CD项材料没有涉及,排除。故选择B。

9.A

【分析】

【详解】

581年建立隋朝,①是隋朝,都城是长安,故选A;618年建立唐朝,②是唐朝,都城是长安,B错误;960年北宋建立,③是北宋,都城是东京(今开封),C错误;1127年南宋建立,④是南宋,都城是临安,D错误。

【点睛】

10.B

【详解】

根据所学知识可知,581年杨坚建立隋朝,杨坚就是隋文帝,589年隋朝灭亡南方的陈,结束了东汉末年以来400多年的分裂局面,实行国家统一,B项正确;修建粮仓不是隋文帝最大的贡献,排除A项;隋炀帝时期开通大运河,创立进士科,排除C、D项。故选B项。

11.A

【分析】

【详解】

据所学知,秦始皇结束了春秋战国时期的分裂局面,完成了国家统一。589年,隋文帝灭掉了南方的陈朝,结束了南北朝时期分裂割据局面,使南北重归统一。所以这两位封建帝王对中国历史最大的共同影响是结束分裂,完成统一,故选A;BD是隋炀帝的成就,排除;C是秦始皇的成就,排除。故选A。

12.A

【详解】

根据题干可知,这一朝代出现于6世纪,且短暂而繁荣。结合所学知识可知,隋朝的特点是短暂而繁荣。“短暂”是指隋朝二世而亡,共38年(581—618年);“繁荣”是指隋统一全国结束了分裂的局面、开创三省六部制、开凿大运河、经济繁荣(隋朝官仓储粮多、洛阳商业有很大发展)。因此,这一朝代应该是隋朝,故A项正确;唐朝建立于618年(7世纪),宋朝建立于960年(10世纪),元朝建立于1271年(13世纪),均与题干“6世纪”不符,排除BCD项。故选A项。

13.C

【分析】

【详解】

根据表格信息可以看到隋朝的经济和人口都得到了发展,选项C符合题意;开元盛世是唐朝时期出现的局面,排除A;材料内容没有涉及大运河,排除B;材料内容没有涉及科举制度,排除D。故选C。

14.A

【详解】

根据“六宫妃嫔,穿过和洗过的旧衣服,都要再穿;日常饮食只要不是举行宴会,最多只能有一个肉菜”可见,他崇尚节俭。隋文帝厉行节俭,曾教训太子说:自古帝王没有好奢侈而能长久的,A项正确;BCD项材料没有体现,排除BCD项。故选A项。

15.C

【详解】

依据所学可知,隋文帝废除选官制度,改以考试选官,隋炀帝时创立进士科,科举制诞生,唐太宗、武则天完善了科举制;隋朝开创了三省六部制,并为唐所继承,故C符合题意;魏晋时期实行九品中正制,故A不合题意;夏朝开始世袭制,故B不合题意;秦朝开始郡县制,故D不合题意。故此题选C。

【点睛】

抓住题干关键词“隋开创并为唐所继承的制度”是解题的关键,逐一分析各选项。

16.D

【详解】

根据所学知识可知,唐太宗时期出现贞观之治,D项符合题意;隋朝时期设置三省六部制,排除A项;隋炀帝时期设进士科,科举制度正式诞生,排除B项;隋炀帝时期开通大运河,排除C项。故选D项。

17.C

【详解】

根据材料“隋炀帝在海南岛上……计建制三郡十县……唐高祖...七州和二十六县以上,由中央政府直接委派官吏……德宗贞元五年.……”可知体现隋朝至唐朝对海南岛地区加强管理,C正确;材料内容只是体现了隋朝至唐朝对海南岛地区加强管理,没有涉及到北方,无法得出结束南北分裂局面,排除A;材料内容只是体现了隋朝至唐朝对海南岛地区加强管理,体现不出中央集权国家开始形成的信息,排除B;材料内容体现了中央对地方的管理,排除D。故选C。

18.B

【详解】

依据题干“隋朝建有含嘉仓、洛阳仓等多个粮仓……”可知:隋朝粮仓储备充足,反映了其经济发展,因此国家经济实力增强,故B正确;题干没有反映隋朝实现了国家统一或创立了科举制度选拔人才或实行轻徭薄赋的经济政策,ACD排除。故选B。

19.A

【详解】

根据所学知识可知,隋朝大运河以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭,从北往南分永济渠,通济渠、邗沟、江南河四段,隋朝大运河全长两千多千米,是古代世界最长的运河。所以A符合题意,BCD不符合题意,故选择A。

20.B

【详解】

依据所学知识可知,为巩固隋朝统治,加强南北交通,公元605年,隋炀帝征发民工几百万,利用了天然河道和旧有渠道,开通了以洛阳为中心,开通了永济渠、通济渠、邗沟和江南河,连成了一条贯通北起涿郡(今北京),南到余杭(今杭州)的的大运河,大运河全长两千多千米,连接了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,是古代世界上最长的运河。只有B项符合题意,故选B。

21.A

【详解】

根据材料“隋炀帝即位后,政治中心东移,迫切需要改善黄河、淮河、长江间的水上交通,以便南粮北运和加强对东南地区的控制。”,结合所学知识可知:为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,隋炀帝利用黄河等天然河道和古运河开凿了一条纵贯南北的大运河。大运河的开通,加强了南北地区政治、经济和文化的交流。A项正确;营建东都洛阳是政治方面的内容与改善黄河、淮河、长江间的水上交通关联不大,排除B项;创立科举制是为了选拔人才,排除C项;隋文帝灭陈统一全国,排除D项。故选A项。

22.C

【详解】

根据材料“将兴辽东之役,自洛口开渠达于涿郡,以通漕运”结合所学知识,永济渠北起涿郡,南至洛阳,是隋朝粮食的主要渠道,也是对北方用兵时,输送人员与战备物资的运输线。故C正确;邗沟南至江都,故排除A项;通济渠北起洛阳,南至淮水,故排除B项;江南河北起江都,南至余杭,故排除D项。故选C。

23.C

【详解】

根据材料结合所学可知,南北朝之后和唐朝之前的朝代是隋朝,开凿运河,创立科举发生在隋朝,故C符合题意;罢黜百家,独尊儒术发生在西汉时期,故A不符合题意;崇文抑武,“积贫”“积弱”发生在宋朝,故B不符合题意;贞观之治,开元盛世发生在唐朝,故D不符合题意;故选C。

24.C

【详解】

根据所学知识可知,为加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,605年隋炀帝下令开凿了大运河。大运河的开通,大大促进了我国南北经济的交流,成为我国南北交通的大动脉。隋炀帝时设进士科,科举制度正式诞生,C符合题意;都江堰 、分封制分别是秦国和西汉的物质或文化遗产,排除A;长城、小篆是秦朝留下的物质和文化遗产,排除B;文字狱与清朝有关,排除D;故选C。

25.D

【详解】

根据材料“六朝时,扬州(广陵)屡经战乱,俗称“芜(荒芜)城”。唐中后期,扬州成为江南物产的集散地和中外富商巨贾的荟萃之所,繁荣冠天下,经济地位超过了长安、洛阳。”,结合所学知识可知:扬州在六朝时期由于战争的原因很荒凉,但是隋朝大运河的开凿,沟通了南北,促进了扬州经济的发展。故选项D符合题意;扬州在六朝时期由于战争的原因很荒凉,到了唐朝很繁荣,所以,六朝对江南的开发不符合材料信息,故选项A不符合题意;隋朝大运河的开凿促进了扬州经济的发展,而江南市镇经济繁荣不是导致扬州在唐朝繁荣的主要原因,故选项B不符合题意;隋朝大运河的开凿促进了扬州经济的发展,而长安和洛阳的衰败与扬州的繁荣没有直接的关系,故选项C不符合题意。故答案为D。

26.C

【详解】

材料“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉!”是称赞大运河的作用,大运河的开通,大大促进了我国南北经济的交流,C符合题意;A项说的是目的,排除;B项是大运河的内容,排除;D项是说大运河的地位,与题干不符,排除。故此题选择C。

27.B

【详解】

由题干中的“运漕商旅,往来不绝”,然后结合所学知识可知,隋朝大运河的开通,加强了南北地区政治、经济和文化交流,所以B项符合题意;题干中并未涉及隋朝造船技术方面的内容,所以A项不符合题意;题干中未涉及耗费了巨大的人力物力方面的内容,所以C项不符合题意;隋朝的统一,结束了南北的分裂局面,所以D项不符合题意;故本题答案为B。

28.B

【详解】

结合所学知识可知,隋炀帝纵情享乐,奢侈无度,不体恤百姓,导致民不聊生,最终导致隋末农民起义爆发。为隋炀帝“纵情享乐”提供最有力证据的是多次乘坐华丽龙舟巡游各地,B项正确;修建运河有利于加强南北沟通,排除A项;三次出兵远征辽东是军事措施,没有体现“纵情享乐”,排除C项;驱使百万民力营建东都洛阳不是选项中最能体现隋炀帝“纵情享乐”的,排除D项。故选B项。

29.A

【详解】

根据材料“隋炀帝开凿大运河,可以顺利运兵,更好地控制江南地区,使长江三角洲地区丰富的物资为中央政府所掌握”可归纳得出隋朝大运河利于巩固统治,并结合所学知识可知,隋炀帝开凿大运河的目的就是加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,故A正确;大运河的开通,加强了南北地区政治、经济、文化交流,巩固了统治,因此B、C、D与题意不符,排除。综上答案A。

30.B

【分析】

【详解】

根据“这一主干交通构成了‘奉长安文化为中心、仰东南财富以存立’的唐王朝的生命线”可知,大运河这一交通干线促进了国家的统一稳定,故选B;材料信息无法体现中国的人工运河修建技术领先世界,排除A;材料没有体现水路运输成为主要交通形式,排除C;材料强调大运河对隋唐国家稳定的作用,D项不符合题意,排除。

【点睛】

31.C

【分析】

【详解】

依据所学可知,为了加强南北交通,便利江南粮食、布匹的北运,进而巩固隋王朝对全国的统治。605年,隋炀帝下令开凿了大运河。大运河以洛阳为中心,北达涿郡(今北京),南至余杭(今杭州),全长2000多公里,是世界上最伟大的工程之一。因此据题干“输送物资最方便的乃是水运,然而无论黄河、淮水,还是长江,中国主要的江河都是自西向东,没有连接南北的河流。于是,隋炀帝决定以人工之力来完成此事”可知,“此事”是开通大运河,故C符合题意;完成全国统一是隋文帝,排除A;营建东都洛阳、设立科举制均与题干材料无关,排除B、D。故选C。

32.B

【详解】

根据所学知识可知,隋朝大运河以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭,连接了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,加强了南北地区政治、经济和文化交流,B项正确;东汉时期丝绸之路的起点在洛阳,排除A项;魏晋时期,北方各族内迁,排除C项;洛阳属于北方,与江南地区的开发无关,排除D项。故选B项。

33.B

【详解】

从题干中“尽道隋亡为此河(都说是隋朝灭亡是因为这条河),至今千里赖通波”,然后结合所学知识可知,为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,隋炀帝开通了大运河,大运河的开通加强了南北地区政治、经济和文化交流,同时也消耗大量的人力和物力,劳民伤财,给百姓带来沉重灾难,导致隋朝灭亡的一个原因,所以B项符合题意;秦始皇建立了我国历史上第一个统一的多民族的封建国家,所以A项不符合题意;唐太宗统治期间,历史上称之为“贞观之治”,所以C项不符合题意;武则天是我国历史上唯一一个女皇帝,所以D项不符合题意;故本题答案为D。

34.A

【详解】

依据所学知识可知,为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,隋炀帝利用已有的经济实力,征发几百万人,从605年起,陆续开凿了一条贯通南北的大运河,大运河以洛阳为中心,北抵涿郡共分为四段:永济渠、通济渠、邗沟、江南河,.永济渠从洛阳的黄河北岸,引沁水东流入清河(卫河),到今天的天津附近,经沽水(白河)和桑干河(永定河)到涿郡,故A正确;通济渠是在鸿沟和下游的汴河两水基础上,加以疏浚的,通济渠自洛阳城西引谷水、洛水入黄河,再自板渚(为板城渚口的简称,在今河南荥阳汜水镇东北黄河侧)引黄河入汴河,经今河南开封东南入淮河,故B错误;邗沟早在春秋时期,吴王夫差下令开通长江和淮河之间的运河,因这条河流经吴国邗城(今江苏扬州)城,所以称为邗沟,隋朝大运河的邗沟,就是在春秋时期吴国邗沟的基础上疏浚的,它从山阳(今江苏淮安)到江都入长江,故C错误;江南河从京口到余杭,“八百余里,广十余丈”,运河两岸筑有御道,栽种柳树,修建离宫40多所(自长安至江都)和许多粮仓,故D错误。综上答案A。

35.B

【分析】

【详解】

“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。”大意是:都说隋朝灭亡是因为这条运河,至今京杭两地沿岸通商都靠这条运河。“此河”指隋炀帝开凿的大运河,故选B;ACD三项不符合题意,排除。

【点睛】

36.D

【分析】

【详解】

根据所学可知,隋炀帝时期,营建东都洛阳,开凿大运河,三次征辽东,故选D;秦始皇、秦二世、隋文帝不符合“开凿大运河”,排除ABC。

【点睛】

37.D

【详解】

根据题干“它使黄河流域、长江流域逐渐连接成为一体”可知,隋朝修建大运河,使南北联系更加紧密,最深远的影响是加强了南北经济文化交流,故选D;大运河沟通的是南北交通,并不能加强北方边防,排除A;满足了隋炀帝游江都的愿望并不是深远影响,排除B;隋炀帝修建大运河劳民伤财,虽客观上有积极意义,但却加速了隋朝的灭亡,排除C。

38.A

【详解】

根据材料“科举制下的考生可以‘怀牒自列于州县’,自由报考;而且‘取士不问家世’、‘一切以程文为去留’……”可以看出科举制下,不问家世,自由报考,以考试成绩作为选官标准,体现了一定的公平开放性,A正确。唐宋时期除科举制外,仍然存在恩萌等选官方式,排除B;科举制的选官标准是考试成绩,不能体现多样化的特征,排除C;考试方式完全优于察举制说法绝对化,排除D。故选A。

39.D

【详解】

根据题干信息“金榜题名”“独占鳌头”“三元及第”,可知与科举制相关;结合所学知识可知,为了改变魏晋以来选官制度的弊端,隋文帝开始用分科考试的办法选拔官员,隋炀帝时正式设进士科,标志着科举制诞生。选项D符合题意;世袭制是古代君王去世后,将君王的位置转给自己子孙的传承制度,A排除;为了管理辽阔的疆域,巩固统治,西周实行分封制,分封制的主要内容是周天子将土地和人民赐给亲属和功臣,分封他们为诸侯,B排除;郡县制是秦朝在地方上实行的制度,C排除。故选D。

40.D

【详解】

根据题干信息“制度与‘状元’有关的”,可知与科举制相关,结合所学知识可知,隋朝隋炀帝时期,创立了科举制度,到唐朝进行了完善;进士科考中第一名称为“状元”,举人是地方会试得中的名称;“状元、进士、举人”都与科举考试有关。D项正确;相传黄帝之后的尧、舜、禹时期,他们根据才德采用推举的办法选出部落联盟的首领,这种方法在历史上称作“禅让”,排除A项;西周实行分封制,是周天子将土地和人民赐给亲属和功臣,分封他们为诸侯,排除B项;三省六部制,是指皇帝之下设立了三省:中书省、尚书省、和门下省;而在三省之下又设立了六部:吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部,排除C项。故选D。

41.B

【详解】

根据所学知识可得,隋朝开创了科举制度,并在唐朝得以完善发展,故选B项;郡县制是在秦朝在全国推行的,故排除A项;行省制是在元朝的制度,故排除C项;分封制,是在西周时期最为典型,故排除D项。

42.(1)有利条件:借鉴东方诸国的变革经验。特点:后来居上;注重创建新制度;改革成效最显著。

(2)措施:承认土地私有,准许土地自由买卖,提高了农业生产力;奖励军功,根据军功的大小授予爵位和田宅,提高了军队战斗力;推行县制,由国君直接派官吏治理,提高了行政效率。

(3)把都城迁到了洛阳;内容:学习汉语,改穿汉服,采用汉姓,提倡与汉人通婚。共同历史作用:加速政权封建化程度,促进经济发展,增强国家实力。

(4)基础:魏晋南北朝时期的民族大融合。

【详解】

(1)由材料“商鞅变法之重要内容,在东方各国,本已早为推行,商鞅不过携带东方之新空气,使西方人迎头赶.上一步。而结果则后来居.上,新制度之创建,惟秦为最有功焉。”可以知道商鞅变法的有利条件是:借鉴东方诸国的变革经验。这些条件使秦国变法出现的特点是:后来居上;注重创建新制度;改革成效最明显。

(2)根据材料“三个“低下”,一是生产力低下,二是行政效率低下,三是军队战斗力低下。一个“落后”是生产关系落后。”,可见,商鞅变法对应的着手点是经济、政治、军队等方面,结合所学可知,商鞅的措施有:在经济上承认土地私有,准许土地自由买卖,提高了农业生产力;在军事上奖励军功,根据军功的大小授予爵位和田宅,提高了军队战斗力;在政治上推行县制,由国君直接派官吏治理,提高了行政效率。

(3)根据材料“魏初风俗至陋……迁都之后,于革易旧俗”,结合所学可知,这指的是北魏孝文帝迁都洛阳;根据材料“民族根底,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者”,结合所学可知,孝文帝改革的内容:学习汉语,改穿汉服,采用汉姓,提倡与汉人通婚。商鞅变法和孝文帝改革的共同历史作用:加速政权封建化程度,促进经济发展,增强国家实力。

(4)根据材料“隋朝的统一,建立在魏晋南北朝民族大融合的基础之上”,可见,魏晋南北朝时期的民族大融合是隋朝统一的基础。

答案第1页,共2页

一、选择题

1.(2021·广东揭西·七年级期末)杨坚灭陈前,江南民间传唱着:“桃叶复桃叶,渡江不用楫,但渡无所苦,我自迎接汝。”这反映了( )

A.江南人民盼望南北统一 B.江南人民热情好客

C.江南水乡的美好生活 D.江南人民大都能歌善舞

2.(2021·广东汕尾·七年级期末)589年,结束了长期分裂的局面,使我国南北再次实现统一的朝代是

A.秦朝

B.隋朝

C.唐朝

D.元朝

3.(2021·广东北江实验学校七年级期末)央视百家讲坛蒙曼教授所著图书《蒙曼说隋----隋文帝杨坚》一书,认为中国对世界历史影响最大的两位皇帝是秦始皇和隋文帝。这两位封建帝王对中国历史最大的共同影响是

A.结束分裂完成统一

B.开创了中央集权制

C.开创了科举制

D.修建了万里长城

4.(2021·广东连南·七年级期末)下面是某同学在复习中国古代史时制作的一段政权更迭的年代标尺,其中①处建立的是

A.隋朝

B.唐朝

C.北宋

D.明朝

5.(2021·广东怀集·七年级期末)有人说:“隋朝,犹如一颗流星划过历史的夜空,时间虽短暂却光芒四射。下列对“流星”的理解,正确的是( )

A.繁荣而短暂 B.实现了统一 C.统治者残暴 D.大运河开通

6.(2021·广东花都·七年级期末)古代《益法》:“好内远礼曰场,去礼远众曰场,逆天虐民曰炀,好大殆政曰炀,薄情寡义曰炀,离德荒国曰炀。”“炀”是古代中国最差的谥号了。隋炀帝得到这个益号主要是由于( )

A.设置进士科 B.不恤民力,奢侈无度

C.统一货币和度量衡 D.渡江灭陈,完成统一

7.(2021·广东龙华·七年级期末)中国古代王朝更替,主要有四个选项所列的方式,其中,隋朝取代北周,是通过

A.权臣以接受“禅位”为由而夺权 B.农民战争后起义军首领建立新政权

C.地方豪强分裂旧王朝建立新王朝 D.由少数民族灭亡旧政权建立新政权

8.(2021·广东光明·七年级期末)“隋开皇八年(588年)十二月至次年二月,隋文帝杨坚命令水陆大军50余万,进行攻灭江南陈朝的大规模渡江战役。589年逼降陈后主,陈亡。”上述史实属于( )

A.隋的建立 B.隋的统一 C.隋末动乱 D.隋的灭亡

9.(2021·广东龙湖·七年级期末)下图是某同学在复习中国古代史时制作的四段政权更迭的年代标尺,下面选项的都城与年代尺上朝代对应正确的是

A.①——长安 B.②——洛阳 C.③——临安 D.④——开封

10.(2021·广东福田·七年级期末)在《影响人类历史进程的100名人排行榜》一书中,美国学者麦克,哈特将隋文帝列为 第85位。这主要是因为隋文帝的最大贡献

A.修建粮仓 B.统一南北 C.开通大运河 D.创立进士科

11.(2021·广东惠城·七年级期末)央视百家讲坛蒙曼教授所著图书《蒙曼说隋——隋文帝杨坚》一书,认为中国对世界历史影响最大的两位皇帝是秦始皇和隋文帝。这两位封建帝王对中国历史最大的共同影响是

A.结束分裂,完成统一 B.开创了科举制

C.开创了中央集权制度 D.修建了大运河

12.(2021·广东大埔·七年级期末)有人形容某一朝代“它如一颗流星划过6世纪中国历史的夜空,时间虽然短暂,却光芒四射。”这一朝代应该是

A.隋朝 B.唐朝 C.宋朝 D.元朝

13.(2021·广东汕尾·七年级期末)阅读下列表格中的数据,据此可以得出关于隋朝社会发展状况的结论,恰当的一项是

项目 年份 581年 604年

人口 三千多万人 四千六百多万人

垦田 一千九百多万顷 五千五百多万顷

A.休养生息政策促进了开元盛世到来 B.大运河加强了南北经济文化的交流

C.社会经济得到一定程度恢复并发展 D.开创科举取士制度加强了中央集权

14.(2021·广东高明·七年级期末)隋文帝曾规定:六宫妃嫔,穿过和洗过的旧衣服,都要再穿;日常饮食只要不是举行宴会,最多只能有一个肉菜。由此可见,他

A.崇尚节俭 B.虚心纳谏 C.变革礼仪 D.生活奢侈

15.(2021·广东高州·七年级期末)隋王朝国祚短促,但在制度建设上却多有建树,既有继承发展,又有开拓创新。其中,由隋开创并为唐所继承的制度有

A.九品中正制、三省六部制

B.世袭制、科举制

C.三省六部制、科举制

D.科举制、郡县制

16.(2021·广东高明·七年级期末)《昙花王朝——隋帝国的短暂与辉煌》中说道:“隋朝于公元六世纪末高调登场,却又匆忙谢幕,在历史的长河中书写了一段宛若昙花绽放般短暂的辉煌。”隋朝这一段历史在书中不应出现的内容是

A.三省六部制 B.科举制的创设 C.大运河的开凿 D.贞观之治

17.(2021·广东龙湖·七年级期末)隋炀帝在海南岛上复增郡县,计建制三郡十县。唐高祖武德五年,立崖、儋、振三州,先后置三都督府、七州和二十六县以上,由中央政府直接委派官吏。到德宗贞元五年(789年),达五州二十二县,开发地域从环岛沿海逐渐扩大到五指山腹地。这表明当时

A.结束南北分裂实现统一 B.中央集权国家开始形成

C.加强对海南地区的治理 D.地方脱离了中央的管控

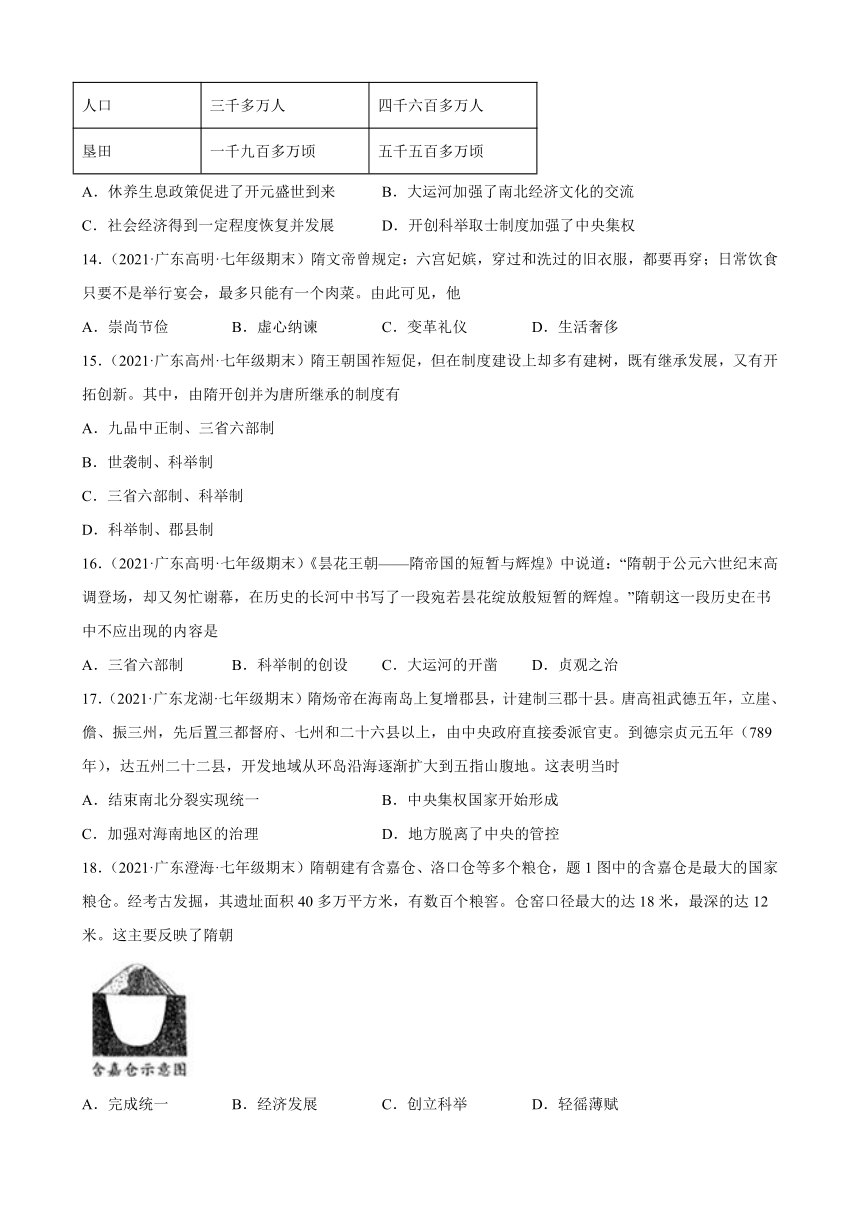

18.(2021·广东澄海·七年级期末)隋朝建有含嘉仓、洛口仓等多个粮仓,题1图中的含嘉仓是最大的国家粮仓。经考古发掘,其遗址面积40多万平方米,有数百个粮窖。仓窑口径最大的达18米,最深的达12米。这主要反映了隋朝

A.完成统一 B.经济发展 C.创立科举 D.轻徭薄赋

19.(2021·广东汕尾·七年级期末)隋朝大运河是古代世界上最长的运河,其南北两端分别是

A.余杭、涿郡

B.余杭、长安

C.洛阳、长安

D.洛阳、涿郡

20.(2021·广东北江实验学校七年级期末)一位外国人曾描述大运河:“由广州通向北京,其长度是世界上独一无二的。”其实,大运河的南北两端应该是( )

A.扬州、北京 B.杭州、北京 C.杭州、扬州 D.广州、杭州

21.(2021·广东南海·七年级期末)“隋炀帝即位后,政治中心东移,迫切需要改善黄河、淮河、长江间的水上交通,以便南粮北运和加强对东南地区的控制。”为此隋炀帝( )

A.开凿大运河 B.营建东都洛阳 C.创立科举制 D.灭陈统一全国

22.(2021·广东新丰·七年级期末)《隋书》中记载:大业四年(608年),隋炀帝征调河北民工一百多万,因当时“将兴辽东之役,自洛口开渠达于涿郡,以通漕运”。引沁水南通黄河,北至涿郡,全程二千余里。 引文所指的渠是隋朝大运河的哪一段?

A.邢沟 B.通济渠 C.永济渠 D.江南河

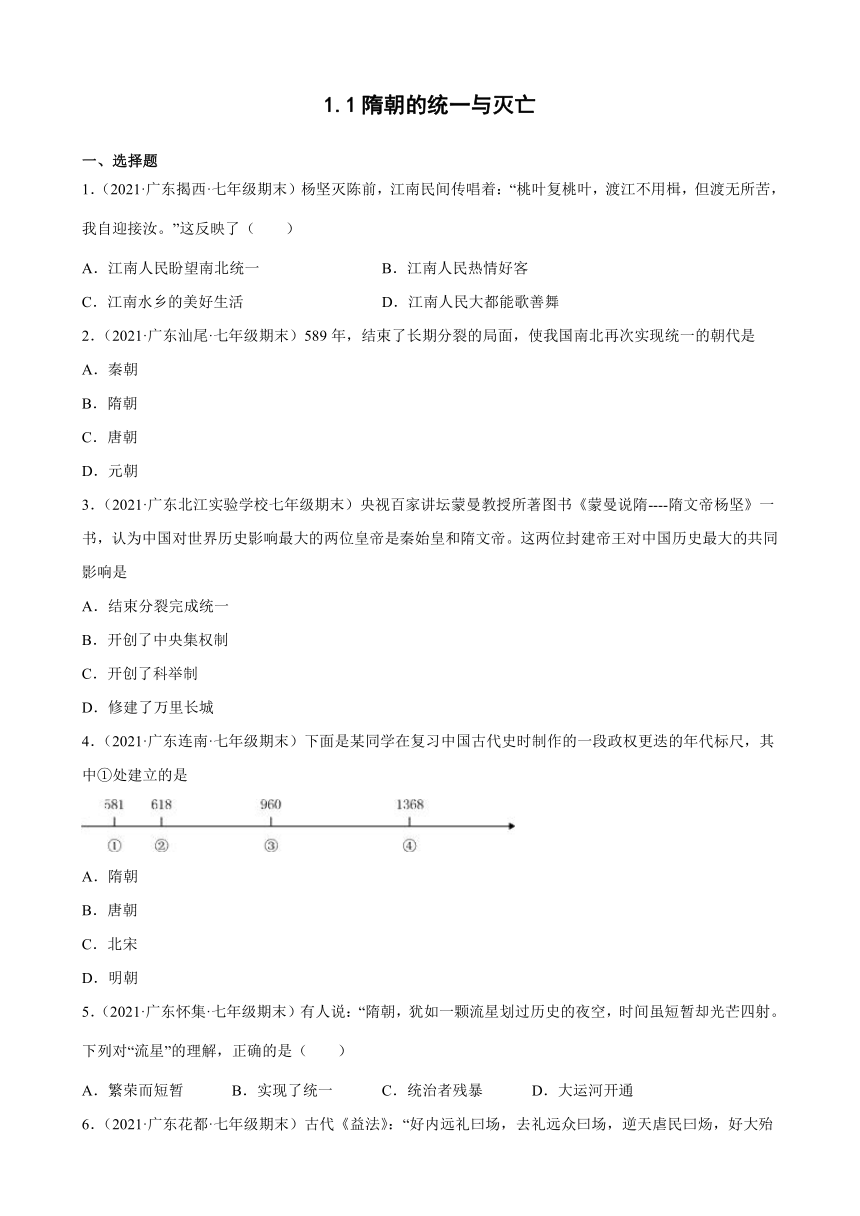

23.(2021·广东花都·七年级期末)与如图中①所处朝代相关的史实是( )

A.罢黜百家,独尊儒术 B.崇文抑武,“积贫”“积弱”

C.开凿运河,创立科举 D.贞观之治,开元盛世

24.(2021·广东清新·七年级期末)隋朝是短暂的,但它留下的物质遗产、文化遗产,直到以后很长时间都让人受用无穷。其中的物质遗产、文化遗产分别指( )

A.都江堰,推恩令 B.长城,小篆 C.大运河,科举制 D.长城,文字狱

25.(2021·广东台山·七年级期末)六朝时,扬州(广陵)屡经战乱,俗称“芜(荒芜)城”。唐中后期,扬州成为江南物产的集散地和中外富商巨贾的荟萃之所,繁荣冠天下,经济地位超过了长安、洛阳。这一变化主要是因为

A.六朝对江南的开发 B.江南市镇经济繁荣

C.长安和洛阳的衰败 D.隋朝大运河的开凿

26.(2021·广东澄海·七年级期末)古人赞颂大运河的历史功效说:“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉!”对这句话的解读,最正确的是

A.开凿的目的是为了巡游江南 B.以洛阳为中心,北达涿郡,南至余杭

C.大大促进了南北经济的交流 D.是世界上的伟大工程之一

27.(2021·广东怀集·七年级期末)隋炀帝在历代古运河的基础上,开通大运河。大运河开通后,“运漕商旅,往来不绝”。这反映了大运河( )

A.提高了隋朝的造船技术 B.促进南北经济文化交流

C.耗费了巨大的人力物力 D.结束了南北的分裂局面

28.(2021·广东龙华·七年级期末)隋炀帝不恤民力,好大喜功,纵情享乐。下列选项,为隋炀帝“纵情享乐”提供最有力证据的是

A.征发民力修建运河 B.多次乘坐华丽龙舟巡游各地

C.三次出兵远征辽东 D.驱使百万民力营建东都洛阳

29.(2021·广东东莞·七年级期末)隋炀帝开凿大运河,可以顺利运兵,更好地控制江南地区,使长江三角洲地区丰富的物资为中央政府所掌握。这说明隋朝大运河

A.利于巩固统治 B.沟通海外市场 C.加速统一进程 D.促进民族交融

30.(2021·广东光明·七年级期末)隋朝修建的大运河有力地加强了南北经济文化交流。唐代继承发展了隋朝的建设成果,使这一主干交通构成了“奉长安文化为中心、仰东南财富以存立”的唐王朝的生命线。这反映了隋唐时期( )

A.人工运河修建技术领先世界 B.交通建设促进国家统一稳定

C.水路运输成为主要交通形式 D.大运河促使经济重心南移

31.(2021·广东龙湖·七年级期末)“输送物资最方便的乃是水运,然而无论黄河、淮水还是长江,中国主要的江河都是自西向东,没有连接南北的河流。于是,隋炀帝决定以人工之力来完成此事。”由材料可知“此事”是

A.完成全国统一 B.营建东都洛阳 C.开通大运河 D.设立科举制

32.(2021·广东封开·七年级期末)隋唐时期,洛阳日益成为水上粮食运输的中转地和国内外商品集散地。这主要得益于

A.丝绸之路的开辟 B.大运河的开凿 C.北方各族内迁 D.江南地区的开发

33.(2021·广东广宁·七年级期末)“尽道隋亡为此河(都说是隋朝灭亡是因为这条河),至今千里赖通波(可是到今天它还千里流淌不息)。若无水殿龙舟事(若不是因为乘龙舟到江南游玩),共禹论功不较多(杨广功绩可以和大禹治水相比)。”唐朝诗人皮日休这首诗里评论的是

A.秦始皇 B.隋炀帝 C.唐太宗 D.武则天

34.(2021·广东龙岗·七年级期末)《隋书 炀帝纪》:“四年春正月,诏发河北诸郡……开口口口,引沁水南达于(黄)河,北 通涿郡。” □口口内应填的是

A.永济渠 B.通济渠 C.邪沟 D.江南河

35.(2021·广东中山·七年级期末)诗人皮日休有诗云:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。”开凿“此河”的皇帝是( )

A.隋文帝 B.隋炀帝 C.唐太宗 D.明太祖

36.(2021·广东·高州市第一中学附属实验中学七年级期末)他每年都要征发大批的劳动力,动辄数百万,驱使他们营建东都洛阳、开凿大运河、修筑长城和驰道……他三次征辽东,迫使大量农民服兵役,当民夫,使人民无法正常从事生产劳动。“他”是( )

A.秦始皇 B.秦二世 C.隋文帝 D.隋炀帝

37.(2021·广东连南·七年级期末)史载,京杭大运河的修建“鸿恩大德,前古未化”,它使黄河流域、长江流域逐渐连接成为一体。隋朝修建大运河最深远的影响是( )

A.加强了北部边防 B.满足隋炀帝游江都的愿望

C.巩固了隋朝统治 D.加强了南北经济文化交流

38.(2021·广东揭西·七年级期末)科举制度产生于隋而确立于唐,因有多种科目而“分科举人”,故名科举。与察举制相比,科举制下的考生可以“怀牒自列于州县”,自由报考;而且“取土不问家世”“一切以程文为去留”,没有如“人门兼美”一类的附加条件。科举制的产生与确立反映了

A.选才呈现公平开放的特色 B.以官举士的选官方式终结

C.取士标准出现多样化趋势 D.考试方式完全优于察举制

39.(2021·广东阳东·七年级期末)成语“金榜题名”“独占鳌头”“三元及第”所反映的制度是( )

A.世袭制 B.分封制 C.郡县制 D.科举制

40.(2021·广东揭东·七年级期末)最近几年潮州牌坊街成了周边城市网红旅游景点,牌坊街中有一座由著名国学大师饶宗颐题字的状元坊,是纪念明朝嘉靖时期的潮州籍状元林大钦。下列制度与“状元”有关的是

A.禅让制 B.分封制 C.三省六部制 D.科举制

41.(2021·广东·高州市第一中学附属实验中学七年级期末)隋朝是一个短命的王朝,却是一个继往开来的朝代,创立的一些制度对后世产生了深远的影响。下列四项制度中,属于隋朝首先创立的制度有( )

A.郡县制 B.科举制 C.行省制 D.分封制

二、综合题

42.(2021·广东江城·七年级期末)改革是一种普遍的历史现象,它是历史发展的鲜明主题。阅读材料,回答问题。

材料一:商鞅变法之重要内容,在东方各国,本已早为推行,商鞅不过携带东方之新空气,使西方人迎头赶上一步。而结果则后来居上,新制度之创建,惟秦为最有功焉。

——马非百《秦集史》

(1)根据材料一,指出商鞅变法的有利条件。这些条件使秦国变法出现怎样的特点?

材料二:商鞅很清楚秦国羸弱的根源在哪里,简单地说是三个“低下”,一个“落后”。三个“低下”,一是生产力低下,二是行政效率低下,三是军队战斗力低下。一个“落后”是生产关系落后。要改革的话,肯定要从这四方面下重手。

——《“商鞅变法”精神实质的再思考》

(2)根据材料二并结合所学知识,简要说明商鞅为了解决三个“低下”采取了哪些措施

材料三:魏初风俗至陋……迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行……民族根底,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者。孝文以仰慕中原文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。

——摘编自吕思勉《两晋南北朝史》

(3)根据材料三并结合所学知识,“魏主”把都城迁到了哪 魏主“易旧俗”的内容有哪些 (写出两点即可)结合所学知识,概括材料二和材料三两次改革共同的历史作用。

材料四:如果说从平城到洛阳的北魏是汉化先行者,那么西魏、北周就是追随者……隋朝的统一,建立在魏晋南北朝民族大融合的基础之上。

——《简明中国史读本》

(4)根据材料四,概括隋朝统一的基础。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【详解】

题干这首民谣传唱的是南朝末期,江南人民厌恶腐朽的陈王朝,盼望南北统一的情景,A正确;BCD与题意不符,排除。故选A。

2.B

【详解】

结合所学知识可知,581年,北周外戚杨坚代周称帝,改国号为隋,年号开皇,定都长安。杨坚即是隋文帝。589年,他派杨广率大军攻入建康灭陈,统一南北。隋的统一,结束了长期分裂的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势。选项B符合题意;秦朝是公元前221年建立;618年唐朝建立;1271年元朝建立;因此选项ACD不符合题意,故选B。

3.A

【分析】

【详解】

结合所学知识可知,公元前221年秦始皇灭六国,建立统一国家秦朝,结束春秋战国的长期分裂割据状态,589年隋文帝灭陈朝,实现南北重新统一,结束了魏晋南北朝的分裂割据局面,A符合题意;秦朝开创了中央集权制,修建了万里长城,隋朝开创了科举制,BCD是两者的不同点。故选A。

4.A

【详解】

根据题干信息“①处建立的”,结合所学知识可知,①处所表示的时间是公元581年;因为581年杨坚夺取北周政权,建立隋朝,选项A符合题意;而选项B是618年;选项C是960年;选项D是1368年,不符合题意;因此只有选项A符合题意,故选A。

5.A

【详解】

结合所学知识可知,隋朝建立后,统一南北结束了长期政权分立的局面。隋朝开通了贯穿南北的大运河,创立了科举制,对后世产生深远影响,但是其二世而亡,因此其特征是繁荣而短暂,A项正确;BCD均是隋朝繁荣而短暂的表现,排除。故选A。

6.B

【详解】

根据材料“逆天虐民曰炀,好大殆政曰炀,薄情寡义曰炀,离德荒国曰炀”结合所学可知,隋炀帝在位时期纵情享乐,不恤民力,暴虐无道,奢侈无度,导致隋末农民起义爆发,因此材料所述隋炀帝得到这个益号主要是由于不恤民力,奢侈无度,B项正确;隋炀帝时期,正式设置进士科,我国科举制度正式诞生,为我国选官制产生深远影响,不符合材料“‘炀’是古代中国最差的谥号了”的内容,排除A项;统一货币和度量衡的是秦始皇,不符合材料内容,排除C项;渡江灭陈,完成统一的是隋文帝杨坚时期的史实,不符合题意,排除D项;故选B项。

7.A

【详解】

根据所学知识可知,北周权臣杨坚接受北周幼帝禅位,当了皇帝,国号为“隋”,所以隋朝取代北周,是通过权臣以接受“禅位”为由而夺权,A项正确;农民战争后起义军首领建立新政权的典型代表是太平天国运动,由洪秀全、杨秀清、萧朝贵、冯云山、韦昌辉、石达开等组成的领导集团从广西金田村率先发起的反对清朝封建统治和外国资本主义侵略的农民起义战争,排除B项;地方豪强分裂旧王朝建立新王朝的典型代表是春秋战国时期,地方豪强并不受于中央集权管制,诸侯国并立,西周灭亡,排除C项;由少数民族灭亡旧政权建立新政权的典型代表是元朝,元朝忽必烈攻灭南宋,排除D项。故选A项。

8.B

【详解】

581年,北周外戚杨坚(即隋文帝)夺取了政权,建立隋朝,定都长安,设洛阳为陪都。589年,隋灭陈,结束了长期分裂的局面,重新统一了全国。故“隋开皇八年(公元588年)十二月至次年二月,隋文帝杨坚命令晋王杨广统率水陆大军50余万,展开攻灭江南陈朝的大规模作战。”与隋朝的统一有关,B符合题意,A排除;CD项材料没有涉及,排除。故选择B。

9.A

【分析】

【详解】

581年建立隋朝,①是隋朝,都城是长安,故选A;618年建立唐朝,②是唐朝,都城是长安,B错误;960年北宋建立,③是北宋,都城是东京(今开封),C错误;1127年南宋建立,④是南宋,都城是临安,D错误。

【点睛】

10.B

【详解】

根据所学知识可知,581年杨坚建立隋朝,杨坚就是隋文帝,589年隋朝灭亡南方的陈,结束了东汉末年以来400多年的分裂局面,实行国家统一,B项正确;修建粮仓不是隋文帝最大的贡献,排除A项;隋炀帝时期开通大运河,创立进士科,排除C、D项。故选B项。

11.A

【分析】

【详解】

据所学知,秦始皇结束了春秋战国时期的分裂局面,完成了国家统一。589年,隋文帝灭掉了南方的陈朝,结束了南北朝时期分裂割据局面,使南北重归统一。所以这两位封建帝王对中国历史最大的共同影响是结束分裂,完成统一,故选A;BD是隋炀帝的成就,排除;C是秦始皇的成就,排除。故选A。

12.A

【详解】

根据题干可知,这一朝代出现于6世纪,且短暂而繁荣。结合所学知识可知,隋朝的特点是短暂而繁荣。“短暂”是指隋朝二世而亡,共38年(581—618年);“繁荣”是指隋统一全国结束了分裂的局面、开创三省六部制、开凿大运河、经济繁荣(隋朝官仓储粮多、洛阳商业有很大发展)。因此,这一朝代应该是隋朝,故A项正确;唐朝建立于618年(7世纪),宋朝建立于960年(10世纪),元朝建立于1271年(13世纪),均与题干“6世纪”不符,排除BCD项。故选A项。

13.C

【分析】

【详解】

根据表格信息可以看到隋朝的经济和人口都得到了发展,选项C符合题意;开元盛世是唐朝时期出现的局面,排除A;材料内容没有涉及大运河,排除B;材料内容没有涉及科举制度,排除D。故选C。

14.A

【详解】

根据“六宫妃嫔,穿过和洗过的旧衣服,都要再穿;日常饮食只要不是举行宴会,最多只能有一个肉菜”可见,他崇尚节俭。隋文帝厉行节俭,曾教训太子说:自古帝王没有好奢侈而能长久的,A项正确;BCD项材料没有体现,排除BCD项。故选A项。

15.C

【详解】

依据所学可知,隋文帝废除选官制度,改以考试选官,隋炀帝时创立进士科,科举制诞生,唐太宗、武则天完善了科举制;隋朝开创了三省六部制,并为唐所继承,故C符合题意;魏晋时期实行九品中正制,故A不合题意;夏朝开始世袭制,故B不合题意;秦朝开始郡县制,故D不合题意。故此题选C。

【点睛】

抓住题干关键词“隋开创并为唐所继承的制度”是解题的关键,逐一分析各选项。

16.D

【详解】

根据所学知识可知,唐太宗时期出现贞观之治,D项符合题意;隋朝时期设置三省六部制,排除A项;隋炀帝时期设进士科,科举制度正式诞生,排除B项;隋炀帝时期开通大运河,排除C项。故选D项。

17.C

【详解】

根据材料“隋炀帝在海南岛上……计建制三郡十县……唐高祖...七州和二十六县以上,由中央政府直接委派官吏……德宗贞元五年.……”可知体现隋朝至唐朝对海南岛地区加强管理,C正确;材料内容只是体现了隋朝至唐朝对海南岛地区加强管理,没有涉及到北方,无法得出结束南北分裂局面,排除A;材料内容只是体现了隋朝至唐朝对海南岛地区加强管理,体现不出中央集权国家开始形成的信息,排除B;材料内容体现了中央对地方的管理,排除D。故选C。

18.B

【详解】

依据题干“隋朝建有含嘉仓、洛阳仓等多个粮仓……”可知:隋朝粮仓储备充足,反映了其经济发展,因此国家经济实力增强,故B正确;题干没有反映隋朝实现了国家统一或创立了科举制度选拔人才或实行轻徭薄赋的经济政策,ACD排除。故选B。

19.A

【详解】

根据所学知识可知,隋朝大运河以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭,从北往南分永济渠,通济渠、邗沟、江南河四段,隋朝大运河全长两千多千米,是古代世界最长的运河。所以A符合题意,BCD不符合题意,故选择A。

20.B

【详解】

依据所学知识可知,为巩固隋朝统治,加强南北交通,公元605年,隋炀帝征发民工几百万,利用了天然河道和旧有渠道,开通了以洛阳为中心,开通了永济渠、通济渠、邗沟和江南河,连成了一条贯通北起涿郡(今北京),南到余杭(今杭州)的的大运河,大运河全长两千多千米,连接了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,是古代世界上最长的运河。只有B项符合题意,故选B。

21.A

【详解】

根据材料“隋炀帝即位后,政治中心东移,迫切需要改善黄河、淮河、长江间的水上交通,以便南粮北运和加强对东南地区的控制。”,结合所学知识可知:为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,隋炀帝利用黄河等天然河道和古运河开凿了一条纵贯南北的大运河。大运河的开通,加强了南北地区政治、经济和文化的交流。A项正确;营建东都洛阳是政治方面的内容与改善黄河、淮河、长江间的水上交通关联不大,排除B项;创立科举制是为了选拔人才,排除C项;隋文帝灭陈统一全国,排除D项。故选A项。

22.C

【详解】

根据材料“将兴辽东之役,自洛口开渠达于涿郡,以通漕运”结合所学知识,永济渠北起涿郡,南至洛阳,是隋朝粮食的主要渠道,也是对北方用兵时,输送人员与战备物资的运输线。故C正确;邗沟南至江都,故排除A项;通济渠北起洛阳,南至淮水,故排除B项;江南河北起江都,南至余杭,故排除D项。故选C。

23.C

【详解】

根据材料结合所学可知,南北朝之后和唐朝之前的朝代是隋朝,开凿运河,创立科举发生在隋朝,故C符合题意;罢黜百家,独尊儒术发生在西汉时期,故A不符合题意;崇文抑武,“积贫”“积弱”发生在宋朝,故B不符合题意;贞观之治,开元盛世发生在唐朝,故D不符合题意;故选C。

24.C

【详解】

根据所学知识可知,为加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,605年隋炀帝下令开凿了大运河。大运河的开通,大大促进了我国南北经济的交流,成为我国南北交通的大动脉。隋炀帝时设进士科,科举制度正式诞生,C符合题意;都江堰 、分封制分别是秦国和西汉的物质或文化遗产,排除A;长城、小篆是秦朝留下的物质和文化遗产,排除B;文字狱与清朝有关,排除D;故选C。

25.D

【详解】

根据材料“六朝时,扬州(广陵)屡经战乱,俗称“芜(荒芜)城”。唐中后期,扬州成为江南物产的集散地和中外富商巨贾的荟萃之所,繁荣冠天下,经济地位超过了长安、洛阳。”,结合所学知识可知:扬州在六朝时期由于战争的原因很荒凉,但是隋朝大运河的开凿,沟通了南北,促进了扬州经济的发展。故选项D符合题意;扬州在六朝时期由于战争的原因很荒凉,到了唐朝很繁荣,所以,六朝对江南的开发不符合材料信息,故选项A不符合题意;隋朝大运河的开凿促进了扬州经济的发展,而江南市镇经济繁荣不是导致扬州在唐朝繁荣的主要原因,故选项B不符合题意;隋朝大运河的开凿促进了扬州经济的发展,而长安和洛阳的衰败与扬州的繁荣没有直接的关系,故选项C不符合题意。故答案为D。

26.C

【详解】

材料“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉!”是称赞大运河的作用,大运河的开通,大大促进了我国南北经济的交流,C符合题意;A项说的是目的,排除;B项是大运河的内容,排除;D项是说大运河的地位,与题干不符,排除。故此题选择C。

27.B

【详解】

由题干中的“运漕商旅,往来不绝”,然后结合所学知识可知,隋朝大运河的开通,加强了南北地区政治、经济和文化交流,所以B项符合题意;题干中并未涉及隋朝造船技术方面的内容,所以A项不符合题意;题干中未涉及耗费了巨大的人力物力方面的内容,所以C项不符合题意;隋朝的统一,结束了南北的分裂局面,所以D项不符合题意;故本题答案为B。

28.B

【详解】

结合所学知识可知,隋炀帝纵情享乐,奢侈无度,不体恤百姓,导致民不聊生,最终导致隋末农民起义爆发。为隋炀帝“纵情享乐”提供最有力证据的是多次乘坐华丽龙舟巡游各地,B项正确;修建运河有利于加强南北沟通,排除A项;三次出兵远征辽东是军事措施,没有体现“纵情享乐”,排除C项;驱使百万民力营建东都洛阳不是选项中最能体现隋炀帝“纵情享乐”的,排除D项。故选B项。

29.A

【详解】

根据材料“隋炀帝开凿大运河,可以顺利运兵,更好地控制江南地区,使长江三角洲地区丰富的物资为中央政府所掌握”可归纳得出隋朝大运河利于巩固统治,并结合所学知识可知,隋炀帝开凿大运河的目的就是加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,故A正确;大运河的开通,加强了南北地区政治、经济、文化交流,巩固了统治,因此B、C、D与题意不符,排除。综上答案A。

30.B

【分析】

【详解】

根据“这一主干交通构成了‘奉长安文化为中心、仰东南财富以存立’的唐王朝的生命线”可知,大运河这一交通干线促进了国家的统一稳定,故选B;材料信息无法体现中国的人工运河修建技术领先世界,排除A;材料没有体现水路运输成为主要交通形式,排除C;材料强调大运河对隋唐国家稳定的作用,D项不符合题意,排除。

【点睛】

31.C

【分析】

【详解】

依据所学可知,为了加强南北交通,便利江南粮食、布匹的北运,进而巩固隋王朝对全国的统治。605年,隋炀帝下令开凿了大运河。大运河以洛阳为中心,北达涿郡(今北京),南至余杭(今杭州),全长2000多公里,是世界上最伟大的工程之一。因此据题干“输送物资最方便的乃是水运,然而无论黄河、淮水,还是长江,中国主要的江河都是自西向东,没有连接南北的河流。于是,隋炀帝决定以人工之力来完成此事”可知,“此事”是开通大运河,故C符合题意;完成全国统一是隋文帝,排除A;营建东都洛阳、设立科举制均与题干材料无关,排除B、D。故选C。

32.B

【详解】

根据所学知识可知,隋朝大运河以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭,连接了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,加强了南北地区政治、经济和文化交流,B项正确;东汉时期丝绸之路的起点在洛阳,排除A项;魏晋时期,北方各族内迁,排除C项;洛阳属于北方,与江南地区的开发无关,排除D项。故选B项。

33.B

【详解】

从题干中“尽道隋亡为此河(都说是隋朝灭亡是因为这条河),至今千里赖通波”,然后结合所学知识可知,为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,隋炀帝开通了大运河,大运河的开通加强了南北地区政治、经济和文化交流,同时也消耗大量的人力和物力,劳民伤财,给百姓带来沉重灾难,导致隋朝灭亡的一个原因,所以B项符合题意;秦始皇建立了我国历史上第一个统一的多民族的封建国家,所以A项不符合题意;唐太宗统治期间,历史上称之为“贞观之治”,所以C项不符合题意;武则天是我国历史上唯一一个女皇帝,所以D项不符合题意;故本题答案为D。

34.A

【详解】

依据所学知识可知,为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,隋炀帝利用已有的经济实力,征发几百万人,从605年起,陆续开凿了一条贯通南北的大运河,大运河以洛阳为中心,北抵涿郡共分为四段:永济渠、通济渠、邗沟、江南河,.永济渠从洛阳的黄河北岸,引沁水东流入清河(卫河),到今天的天津附近,经沽水(白河)和桑干河(永定河)到涿郡,故A正确;通济渠是在鸿沟和下游的汴河两水基础上,加以疏浚的,通济渠自洛阳城西引谷水、洛水入黄河,再自板渚(为板城渚口的简称,在今河南荥阳汜水镇东北黄河侧)引黄河入汴河,经今河南开封东南入淮河,故B错误;邗沟早在春秋时期,吴王夫差下令开通长江和淮河之间的运河,因这条河流经吴国邗城(今江苏扬州)城,所以称为邗沟,隋朝大运河的邗沟,就是在春秋时期吴国邗沟的基础上疏浚的,它从山阳(今江苏淮安)到江都入长江,故C错误;江南河从京口到余杭,“八百余里,广十余丈”,运河两岸筑有御道,栽种柳树,修建离宫40多所(自长安至江都)和许多粮仓,故D错误。综上答案A。

35.B

【分析】

【详解】

“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。”大意是:都说隋朝灭亡是因为这条运河,至今京杭两地沿岸通商都靠这条运河。“此河”指隋炀帝开凿的大运河,故选B;ACD三项不符合题意,排除。

【点睛】

36.D

【分析】

【详解】

根据所学可知,隋炀帝时期,营建东都洛阳,开凿大运河,三次征辽东,故选D;秦始皇、秦二世、隋文帝不符合“开凿大运河”,排除ABC。

【点睛】

37.D

【详解】

根据题干“它使黄河流域、长江流域逐渐连接成为一体”可知,隋朝修建大运河,使南北联系更加紧密,最深远的影响是加强了南北经济文化交流,故选D;大运河沟通的是南北交通,并不能加强北方边防,排除A;满足了隋炀帝游江都的愿望并不是深远影响,排除B;隋炀帝修建大运河劳民伤财,虽客观上有积极意义,但却加速了隋朝的灭亡,排除C。

38.A

【详解】

根据材料“科举制下的考生可以‘怀牒自列于州县’,自由报考;而且‘取士不问家世’、‘一切以程文为去留’……”可以看出科举制下,不问家世,自由报考,以考试成绩作为选官标准,体现了一定的公平开放性,A正确。唐宋时期除科举制外,仍然存在恩萌等选官方式,排除B;科举制的选官标准是考试成绩,不能体现多样化的特征,排除C;考试方式完全优于察举制说法绝对化,排除D。故选A。

39.D

【详解】

根据题干信息“金榜题名”“独占鳌头”“三元及第”,可知与科举制相关;结合所学知识可知,为了改变魏晋以来选官制度的弊端,隋文帝开始用分科考试的办法选拔官员,隋炀帝时正式设进士科,标志着科举制诞生。选项D符合题意;世袭制是古代君王去世后,将君王的位置转给自己子孙的传承制度,A排除;为了管理辽阔的疆域,巩固统治,西周实行分封制,分封制的主要内容是周天子将土地和人民赐给亲属和功臣,分封他们为诸侯,B排除;郡县制是秦朝在地方上实行的制度,C排除。故选D。

40.D

【详解】

根据题干信息“制度与‘状元’有关的”,可知与科举制相关,结合所学知识可知,隋朝隋炀帝时期,创立了科举制度,到唐朝进行了完善;进士科考中第一名称为“状元”,举人是地方会试得中的名称;“状元、进士、举人”都与科举考试有关。D项正确;相传黄帝之后的尧、舜、禹时期,他们根据才德采用推举的办法选出部落联盟的首领,这种方法在历史上称作“禅让”,排除A项;西周实行分封制,是周天子将土地和人民赐给亲属和功臣,分封他们为诸侯,排除B项;三省六部制,是指皇帝之下设立了三省:中书省、尚书省、和门下省;而在三省之下又设立了六部:吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部,排除C项。故选D。

41.B

【详解】

根据所学知识可得,隋朝开创了科举制度,并在唐朝得以完善发展,故选B项;郡县制是在秦朝在全国推行的,故排除A项;行省制是在元朝的制度,故排除C项;分封制,是在西周时期最为典型,故排除D项。

42.(1)有利条件:借鉴东方诸国的变革经验。特点:后来居上;注重创建新制度;改革成效最显著。

(2)措施:承认土地私有,准许土地自由买卖,提高了农业生产力;奖励军功,根据军功的大小授予爵位和田宅,提高了军队战斗力;推行县制,由国君直接派官吏治理,提高了行政效率。

(3)把都城迁到了洛阳;内容:学习汉语,改穿汉服,采用汉姓,提倡与汉人通婚。共同历史作用:加速政权封建化程度,促进经济发展,增强国家实力。

(4)基础:魏晋南北朝时期的民族大融合。

【详解】

(1)由材料“商鞅变法之重要内容,在东方各国,本已早为推行,商鞅不过携带东方之新空气,使西方人迎头赶.上一步。而结果则后来居.上,新制度之创建,惟秦为最有功焉。”可以知道商鞅变法的有利条件是:借鉴东方诸国的变革经验。这些条件使秦国变法出现的特点是:后来居上;注重创建新制度;改革成效最明显。

(2)根据材料“三个“低下”,一是生产力低下,二是行政效率低下,三是军队战斗力低下。一个“落后”是生产关系落后。”,可见,商鞅变法对应的着手点是经济、政治、军队等方面,结合所学可知,商鞅的措施有:在经济上承认土地私有,准许土地自由买卖,提高了农业生产力;在军事上奖励军功,根据军功的大小授予爵位和田宅,提高了军队战斗力;在政治上推行县制,由国君直接派官吏治理,提高了行政效率。

(3)根据材料“魏初风俗至陋……迁都之后,于革易旧俗”,结合所学可知,这指的是北魏孝文帝迁都洛阳;根据材料“民族根底,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者”,结合所学可知,孝文帝改革的内容:学习汉语,改穿汉服,采用汉姓,提倡与汉人通婚。商鞅变法和孝文帝改革的共同历史作用:加速政权封建化程度,促进经济发展,增强国家实力。

(4)根据材料“隋朝的统一,建立在魏晋南北朝民族大融合的基础之上”,可见,魏晋南北朝时期的民族大融合是隋朝统一的基础。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源