第5课 安史之乱与唐朝衰亡期末试题选编(含解析)2020-2021学年安徽省各地下学期七年级历史

文档属性

| 名称 | 第5课 安史之乱与唐朝衰亡期末试题选编(含解析)2020-2021学年安徽省各地下学期七年级历史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 52.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-07 21:21:32 | ||

图片预览

文档简介

第5课:安史之乱与唐朝衰亡

1.(2021·安徽·七年级期末)历史史实是指客观发生的历史事实,历史观点是对历史史实的认识。以下关于唐朝的历史,属于历史观点的是

A.618年, 李渊建立唐朝,定都长安

B.唐太宗时,将文成公主嫁给松费干

C.安史之乱使唐朝国势由盛转衰

D.唐代高僧鉴真东渡日本,传授佛经

2.(2021·安徽庐江·七年级期末)天宝元年(742年),边军不断增加,达到49万人,占全国总兵数85%以上。各地的节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀,与中央政权矛盾逐渐加深。材料说明安史之乱的爆发是由于

A.唐玄宗追求享乐,任人唯亲 B.安禄山担负重任,势力强大

C.李林甫、杨国忠祸乱朝政 D.中央与地方力量对比失衡

3.(2021·安徽长丰·七年级期末)战争使人口大量减少。755年,我国人口约为5292万;760年人口约为1699万,如邓州的方城县,从天宝时的万余户,骤降至二百户以下。导致这一变化的主要原因是

A.安史之乱 B.三征辽东 C.朱温建立后梁 D.藩镇割据

4.(2021·安徽和县·七年级期末)“待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”。此诗作者要推翻的是( )

A.隋朝的统治 B.唐朝的统治 C.明朝的统治 D.清朝的统治

5.(2021·安徽淮北·七年级期末)唐朝灭亡后,我国历史再次进入一个大分裂、大动荡的时期——五代十国时期。这一时期,北方政权更迭,战事不断,政局动荡不安; 南方政局相对稳定。以下表述中,错误的一项是( )

A.五代十国是唐末以来藩镇割据的延续

B.五代十国的开国君主均为武将

C.分裂中蕴含着统一的趋势

D.五代在北方,十国在南方

6.(2021·安徽铜官·七年级期末)“限于当时的国力,节度使很少得到中央政府的津贴,必须由自己在防区内自给自足地筹措招兵买马、屯粮制械的费用。这种做法的负面效应是明显的,节度使对中央政府的离心力日渐增大。”这直接导致了( )

A.安史之乱 B.黄巢起义 C.唐朝灭亡 D.北宋建立

7.(2021·安徽阜南·七年级期末)唐朝诗人杜甫的《无家别》写道:“寂寞天宝(唐玄宗后期的年号)后,园庐但蒿藜。我里百馀家,世乱各东西。存者无消息,死者为尘泥。贱子因阵败,归来寻旧蹊。”诗中的“世乱”指的是( )

A.八王之乱 B.安史之乱 C.黄巢起义 D.五代十国

8.(2021·安徽来安·七年级期末)唐玄宗后期用人失当,朝政荒怠。他宠幸杨贵妃,又重用好臣,其中被称为口蜜腹剑的权臣是( )

A.高力士 B.姚崇 C.杨国忠 D.李林甫

9.(2021·安徽马鞍山·七年级期末)掌握历史时序和历史发展的基本线索是学习历史的基本要求。下图反映了唐朝由兴盛到衰亡的过程,图中“▲”处应填写

A.黄巾起义 B.八王之乱 C.安史之乱 D.黄巢起义

10.(2021·安徽芜湖·七年级期末)唐朝诗人杜甫在《垂老别》中写道:万国尽征戍,烽火被冈峦。积尸草木腥,流血川原丹。诗中描绘的历史事件带来的影响是

A.促使唐朝由盛转衰 B.加剧南方社会混乱

C.结束五代十国局面 D.推动统一趋势加强

11.(2021·安徽蜀山·七年级期末)据史料记载,公元754年全国人口有5280多万,而到公元764年,全国人口只有1690多万。导致这一期间人口锐减的主要原因可能是:( )

A.隋末农民起义 B.元末农民起义 C.安史之乱 D.李自成起义

12.(2021·安徽潜山·七年级期末)下列关于“五代十国”的表述,不正确的是

A.“五代”的五个政权都在黄河流域 B.“十国”都在南方

C.这一时期南方地区经济有一定发展 D.北汉政权地处北方

13.(2021·安徽埇桥·七年级期末)下列什么事件是唐朝由盛转衰的转折点( )

A.安史之乱 B.天宝危机

C.黄巢起义 D.五代十国的建立

14.(2021·安徽潜山·七年级期末)促使唐朝由盛转衰、逐渐走向衰亡的因素有

①安史之乱 ②藩镇割据

③宦官专权 ④开放的社会风气

⑤五代十国的更替与分立 ⑥黄巢起义

A.①②③⑥ B.①②④⑤ C.①②③⑤ D.①③④⑤

15.(2021·安徽东至·七年级期末)诗人杜甫的诗史称“诗史”,《中国文学大辞典》认为,杜甫的诗全面忠实地反映了唐朝由盛转衰的历史过程。导致唐朝由盛转衰的历史事件是

A.黄巢起义 B.地方节度使势力膨胀

C.安史之乱 D.藩镇割据局面的形成

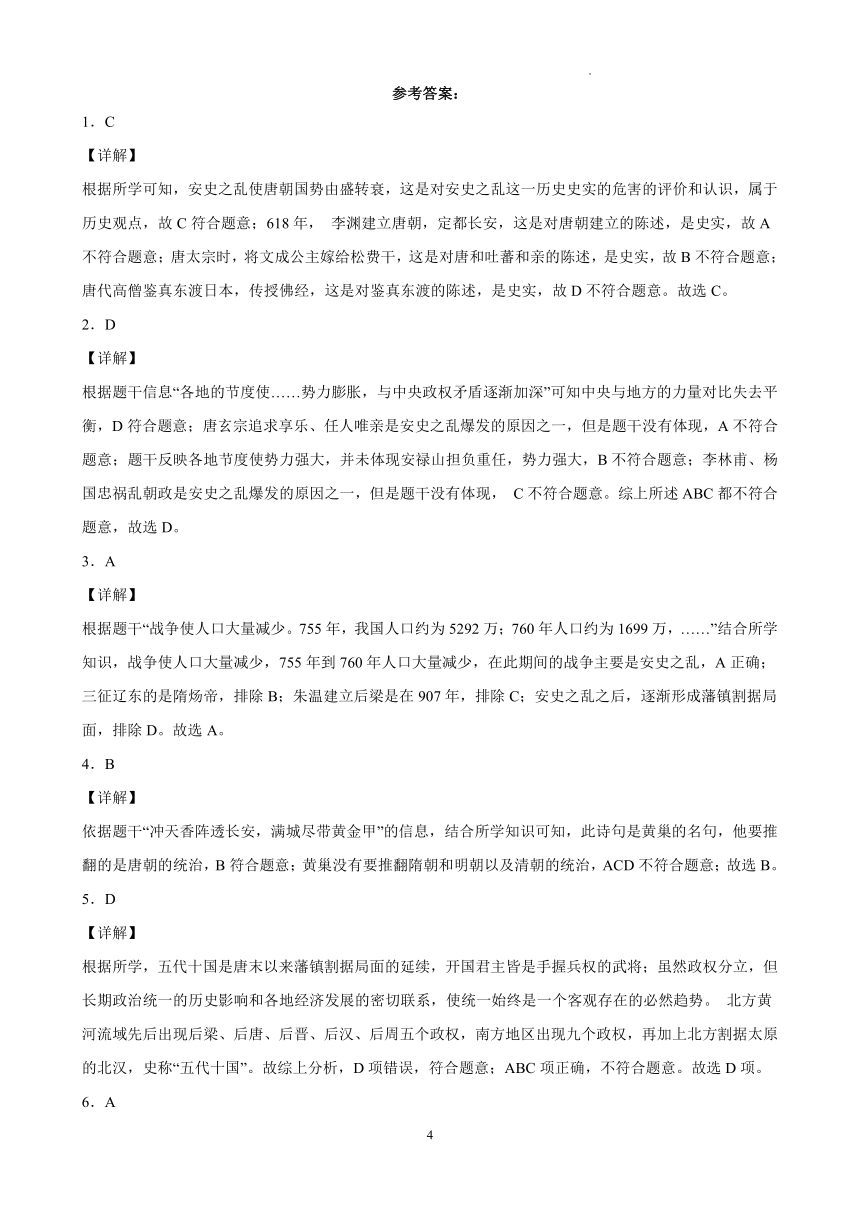

16.(2021·安徽包河·七年级期末)关于下表,填写正确的是

A.贞观之治、安史之乱

B.安史之乱、贞观之治

C.黄巢起义、安史之乱

D.安史之乱、黄巢起义

17.(2021·安徽来安·七年级期末)清 赵翼记载:五代乱世“视人命如草芥,动以族诛为事”,“藩帅劫财之风甚于盗贼,抢夺枉杀,无复人理”。这主要反映了五代时期

A.藩镇称雄一方 B.社会动荡不安 C.阶级矛盾尖锐 D.官员贿赂成风

18.(2021·安徽·安庆市教育教学研究室七年级期末)杜甫诗《春望》中有“国破山河在,城春草木深”之句。“国破”的原因是( )

A.黄巢起义 B.突厥南下 C.朱温建梁 D.安史之乱

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

根据所学可知,安史之乱使唐朝国势由盛转衰,这是对安史之乱这一历史史实的危害的评价和认识,属于历史观点,故C符合题意;618年, 李渊建立唐朝,定都长安,这是对唐朝建立的陈述,是史实,故A不符合题意;唐太宗时,将文成公主嫁给松费干,这是对唐和吐蕃和亲的陈述,是史实,故B不符合题意;唐代高僧鉴真东渡日本,传授佛经,这是对鉴真东渡的陈述,是史实,故D不符合题意。故选C。

2.D

【详解】

根据题干信息“各地的节度使……势力膨胀,与中央政权矛盾逐渐加深”可知中央与地方的力量对比失去平衡,D符合题意;唐玄宗追求享乐、任人唯亲是安史之乱爆发的原因之一,但是题干没有体现,A不符合题意;题干反映各地节度使势力强大,并未体现安禄山担负重任,势力强大,B不符合题意;李林甫、杨国忠祸乱朝政是安史之乱爆发的原因之一,但是题干没有体现, C不符合题意。综上所述ABC都不符合题意,故选D。

3.A

【详解】

根据题干“战争使人口大量减少。755年,我国人口约为5292万;760年人口约为1699万,……”结合所学知识,战争使人口大量减少,755年到760年人口大量减少,在此期间的战争主要是安史之乱,A正确;三征辽东的是隋炀帝,排除B;朱温建立后梁是在907年,排除C;安史之乱之后,逐渐形成藩镇割据局面,排除D。故选A。

4.B

【详解】

依据题干“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”的信息,结合所学知识可知,此诗句是黄巢的名句,他要推翻的是唐朝的统治,B符合题意;黄巢没有要推翻隋朝和明朝以及清朝的统治,ACD不符合题意;故选B。

5.D

【详解】

根据所学,五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续,开国君主皆是手握兵权的武将;虽然政权分立,但长期政治统一的历史影响和各地经济发展的密切联系,使统一始终是一个客观存在的必然趋势。 北方黄河流域先后出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方地区出现九个政权,再加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”。故综上分析,D项错误,符合题意;ABC项正确,不符合题意。故选D项。

6.A

【详解】

依据题干“限于当时的国力,节度使很少得到中央政府的津贴,必须由自己在防区内自给自足地筹措招兵买马、屯粮制械的费用”的信息,结合所学知识可知,这种做法的负面效应是明显的,节度使对中央政府的离心力日渐增大,这直接导致了安史之乱。开元末年之后,唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝廷日趋腐败。各地节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀。安禄山一身兼任范阳等三地的节度使,担负东北地区防御重任,逐渐扩张势力。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”,A项正确;黄巢起义发生在唐朝末年,排除B项;唐朝是被朱温灭亡的,排除C项;北宋建立是在960年,排除D项。故选A项。

7.B

【详解】

题干“寂寞天宝(唐玄宗后期的年号)”,可知诗中的“世乱”发生在唐玄宗天宝年间。唐玄宗后期发生安史之乱,唐朝由盛而衰,杜甫的诗作反映了安史之乱前后的真情实况,故B符合题意;八王之乱发生在西晋时期,故A不符合题意;黄巢起义发生在唐未唐僖宗时期,故C不符合题意;五代十国出现在唐朝灭亡之后,故D不符合题意。故选B。

8.D

【分析】

【详解】

依据所学知识可知,唐玄宗时期的李林甫表面和善,言语动听,却在暗中阴谋陷害,被称为口蜜腹剑,D项正确;高力士是唐玄宗时期的宦官,姚崇是唐玄宗时期的名相,杨国忠是唐玄宗时期的外戚、杨贵妃族兄,专权误国,败坏朝纲,排除ABC项。故选D项。

9.C

【详解】

已经题干的图片信息,结合所学知识可知,755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”,安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,唐朝的国势由盛转衰,唐朝中央权力衰微,安史日将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面,据此分析图示,图中”处(755-763)应该填写安史之乱,C项正确;黄巾起义,是东汉晚期的农民战争,排除A项;八王之乱是发生于中国西晋时期的一场皇族为争夺中央政权而引发的内乱,因皇后贾南风干政弄权所引发,排除B项;黄巢起义指的是乾符五年(878年)至中和四年(884年)由黄巢领导的民变,是王仙芝起义的后续。也是唐末民变中,历时最久,遍及最大,影响最深远的一场农民起义,排除D项。故选C项。

10.A

【分析】

【详解】

根据题干“万国尽征戍,烽火被冈峦。积尸草木腥,流血川原丹”结合所学知识可知,诗中描述的历史事件是安史之乱。持续八年之久的安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,唐朝的国势由盛转衰,A正确;安史之乱使北方地区遭到浩劫,不是加剧南方社会混乱,排除B;结束五代十国局面的是北宋,排除C;安史之乱后,逐渐形成藩镇割据的局面,没有“推动统一趋势加强”,排除D。故选A。

11.C

【分析】

【详解】

公元8世纪中期是唐代中期。公元764年,全国人口锐减到1690多万,依据所学知识可知,这主要是因为安史之乱导致的,故C正确;隋末农民起义、元末农民起义、李自成起义都不符合材料信息,故ABD错误。

12.B

【分析】

【详解】

结合所学知识可知,唐朝灭亡后,南方地区出现了吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权,再加上北方割据太原的北汉,史称十国,B选项说法错误,故B选项符合题意;唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,史称五代,A选项说法正确,排除;由于北方地区战乱,南方地区相对稳定,经济有所发展,C选项说法正确,排除;北汉在北方太原,D选项说法正确,排除。故答案为B。

13.A

【详解】

根据所学知识可知,755-763年的安史之乱严重摧残了唐朝的社会经济,是唐朝由盛转衰的转折点,选项A正确;天宝危机、黄巢起义、五代十国的建立与题意不符,选项BCD排除。

14.A

【分析】

【详解】

结合所学知识可知,755年安史之乱使唐朝由盛转衰,逐渐形成藩镇割据的局面,故①安史之乱和②藩镇割据符合题意;而唐朝后期,统治腐朽、宦官专权,故③宦官专权符合题意;唐朝末年,人民赋役繁重,生活困苦,起义不断,起义军在黄巢的带领下转战南北,并攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命打击,故⑥黄巢起义符合题意;④开放的社会风气是盛唐气象的表现之一,⑤五代十国的更替与分立发生在唐朝灭亡之后,不符合题意,排除。A正确,BCD排除。故选A。

15.C

【分析】

【详解】

755—763年爆发安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,唐朝的国势由盛转衰,唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面,唐朝由强盛转向衰弱的历史事件是安史之乱,故选C;黄巢起义是唐末农民起义,沉重打击了唐朝的统治,发生在安史之乱之后,不符题意,A错误;BD是安史之乱的影响,排除。

16.A

【详解】

这道题考察唐朝的建立发展过程。根据所学知识可知,618年唐高祖李渊,定都长安,建立唐朝。唐朝的第二任皇帝是唐太宗李世民,他执政时期吸取了隋朝灭亡的教训,爱惜民力、勤于政事、虚心纳谏、从善如流。在他统治时期政治清明、经济发展,开创了唐朝的第一个盛世——贞观之治。

唐玄宗继位后,稳定政局,励精图治,重用贤能。实行了一系列的改革,民众生活安定,国库充盈,唐朝的国力达到了前所未有的强大,进入到了鼎盛时期,历史上称为开元盛世。

开元末年,唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝政日益腐败,社会矛盾逐渐尖锐,边疆形势日益紧张。最终755年爆发了安史之乱。持续8年之久的安史之乱对社会经济造成了极大破坏,尤其是北方地区遭到了浩劫,唐朝的国势从此由盛转衰。因此A项符合题意。B项时间错位;黄巢起义发生在878-884年间,在安史之乱之后, C项时间错误;D项安史之乱发生在开元盛世后,D排除。综上,故选A。

17.B

【分析】

【详解】

根据题干中的关键信息“五代乱世”结合所学知识可知。五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续,他们的开国君主都是掌握兵权的武将。北方政权更迭,战事不断,政局动荡不安。五代十国的割据对峙,给人民带来灾难。因此题干材料主要反映了五代时期社会动荡不安,故选B。

18.D

【详解】

根据所学知识可知,杜甫生活在唐朝由盛转衰时期。开元末年唐玄宗耽于享乐,不理政务,朝政腐败,社会矛盾不断激化,各地节度使集军权、财权、行政权于一身,势力膨胀。最终在755年发生了安史之乱,八年动乱导致北方遭遇空前浩劫,民不聊生,十室九空。唐朝由盛转衰。杜甫的《春望》创作于757年,正值安史之乱期间,身陷沦陷区的杜甫目睹长安一片萧条凋零,百感交集之下创作了这一作品。黄巢起义发生在878-884年期间,是唐末民变中,历时最久,遍及最大,影响最深远的一场农民起义。时间不相符,因此排除A。907年,朱温建立梁朝,唐朝就此彻底灭亡。时间不相符,故排除C。综上,故选D。

【点睛】

文学是现实生活的反映。杜甫、李清照等人的诗词都有前后风格的巨大差异,在分析原因时要与社会现实相联系,二者都经历了王朝由盛而衰的变化。

答案第1页,共2页

1.(2021·安徽·七年级期末)历史史实是指客观发生的历史事实,历史观点是对历史史实的认识。以下关于唐朝的历史,属于历史观点的是

A.618年, 李渊建立唐朝,定都长安

B.唐太宗时,将文成公主嫁给松费干

C.安史之乱使唐朝国势由盛转衰

D.唐代高僧鉴真东渡日本,传授佛经

2.(2021·安徽庐江·七年级期末)天宝元年(742年),边军不断增加,达到49万人,占全国总兵数85%以上。各地的节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀,与中央政权矛盾逐渐加深。材料说明安史之乱的爆发是由于

A.唐玄宗追求享乐,任人唯亲 B.安禄山担负重任,势力强大

C.李林甫、杨国忠祸乱朝政 D.中央与地方力量对比失衡

3.(2021·安徽长丰·七年级期末)战争使人口大量减少。755年,我国人口约为5292万;760年人口约为1699万,如邓州的方城县,从天宝时的万余户,骤降至二百户以下。导致这一变化的主要原因是

A.安史之乱 B.三征辽东 C.朱温建立后梁 D.藩镇割据

4.(2021·安徽和县·七年级期末)“待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”。此诗作者要推翻的是( )

A.隋朝的统治 B.唐朝的统治 C.明朝的统治 D.清朝的统治

5.(2021·安徽淮北·七年级期末)唐朝灭亡后,我国历史再次进入一个大分裂、大动荡的时期——五代十国时期。这一时期,北方政权更迭,战事不断,政局动荡不安; 南方政局相对稳定。以下表述中,错误的一项是( )

A.五代十国是唐末以来藩镇割据的延续

B.五代十国的开国君主均为武将

C.分裂中蕴含着统一的趋势

D.五代在北方,十国在南方

6.(2021·安徽铜官·七年级期末)“限于当时的国力,节度使很少得到中央政府的津贴,必须由自己在防区内自给自足地筹措招兵买马、屯粮制械的费用。这种做法的负面效应是明显的,节度使对中央政府的离心力日渐增大。”这直接导致了( )

A.安史之乱 B.黄巢起义 C.唐朝灭亡 D.北宋建立

7.(2021·安徽阜南·七年级期末)唐朝诗人杜甫的《无家别》写道:“寂寞天宝(唐玄宗后期的年号)后,园庐但蒿藜。我里百馀家,世乱各东西。存者无消息,死者为尘泥。贱子因阵败,归来寻旧蹊。”诗中的“世乱”指的是( )

A.八王之乱 B.安史之乱 C.黄巢起义 D.五代十国

8.(2021·安徽来安·七年级期末)唐玄宗后期用人失当,朝政荒怠。他宠幸杨贵妃,又重用好臣,其中被称为口蜜腹剑的权臣是( )

A.高力士 B.姚崇 C.杨国忠 D.李林甫

9.(2021·安徽马鞍山·七年级期末)掌握历史时序和历史发展的基本线索是学习历史的基本要求。下图反映了唐朝由兴盛到衰亡的过程,图中“▲”处应填写

A.黄巾起义 B.八王之乱 C.安史之乱 D.黄巢起义

10.(2021·安徽芜湖·七年级期末)唐朝诗人杜甫在《垂老别》中写道:万国尽征戍,烽火被冈峦。积尸草木腥,流血川原丹。诗中描绘的历史事件带来的影响是

A.促使唐朝由盛转衰 B.加剧南方社会混乱

C.结束五代十国局面 D.推动统一趋势加强

11.(2021·安徽蜀山·七年级期末)据史料记载,公元754年全国人口有5280多万,而到公元764年,全国人口只有1690多万。导致这一期间人口锐减的主要原因可能是:( )

A.隋末农民起义 B.元末农民起义 C.安史之乱 D.李自成起义

12.(2021·安徽潜山·七年级期末)下列关于“五代十国”的表述,不正确的是

A.“五代”的五个政权都在黄河流域 B.“十国”都在南方

C.这一时期南方地区经济有一定发展 D.北汉政权地处北方

13.(2021·安徽埇桥·七年级期末)下列什么事件是唐朝由盛转衰的转折点( )

A.安史之乱 B.天宝危机

C.黄巢起义 D.五代十国的建立

14.(2021·安徽潜山·七年级期末)促使唐朝由盛转衰、逐渐走向衰亡的因素有

①安史之乱 ②藩镇割据

③宦官专权 ④开放的社会风气

⑤五代十国的更替与分立 ⑥黄巢起义

A.①②③⑥ B.①②④⑤ C.①②③⑤ D.①③④⑤

15.(2021·安徽东至·七年级期末)诗人杜甫的诗史称“诗史”,《中国文学大辞典》认为,杜甫的诗全面忠实地反映了唐朝由盛转衰的历史过程。导致唐朝由盛转衰的历史事件是

A.黄巢起义 B.地方节度使势力膨胀

C.安史之乱 D.藩镇割据局面的形成

16.(2021·安徽包河·七年级期末)关于下表,填写正确的是

A.贞观之治、安史之乱

B.安史之乱、贞观之治

C.黄巢起义、安史之乱

D.安史之乱、黄巢起义

17.(2021·安徽来安·七年级期末)清 赵翼记载:五代乱世“视人命如草芥,动以族诛为事”,“藩帅劫财之风甚于盗贼,抢夺枉杀,无复人理”。这主要反映了五代时期

A.藩镇称雄一方 B.社会动荡不安 C.阶级矛盾尖锐 D.官员贿赂成风

18.(2021·安徽·安庆市教育教学研究室七年级期末)杜甫诗《春望》中有“国破山河在,城春草木深”之句。“国破”的原因是( )

A.黄巢起义 B.突厥南下 C.朱温建梁 D.安史之乱

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

根据所学可知,安史之乱使唐朝国势由盛转衰,这是对安史之乱这一历史史实的危害的评价和认识,属于历史观点,故C符合题意;618年, 李渊建立唐朝,定都长安,这是对唐朝建立的陈述,是史实,故A不符合题意;唐太宗时,将文成公主嫁给松费干,这是对唐和吐蕃和亲的陈述,是史实,故B不符合题意;唐代高僧鉴真东渡日本,传授佛经,这是对鉴真东渡的陈述,是史实,故D不符合题意。故选C。

2.D

【详解】

根据题干信息“各地的节度使……势力膨胀,与中央政权矛盾逐渐加深”可知中央与地方的力量对比失去平衡,D符合题意;唐玄宗追求享乐、任人唯亲是安史之乱爆发的原因之一,但是题干没有体现,A不符合题意;题干反映各地节度使势力强大,并未体现安禄山担负重任,势力强大,B不符合题意;李林甫、杨国忠祸乱朝政是安史之乱爆发的原因之一,但是题干没有体现, C不符合题意。综上所述ABC都不符合题意,故选D。

3.A

【详解】

根据题干“战争使人口大量减少。755年,我国人口约为5292万;760年人口约为1699万,……”结合所学知识,战争使人口大量减少,755年到760年人口大量减少,在此期间的战争主要是安史之乱,A正确;三征辽东的是隋炀帝,排除B;朱温建立后梁是在907年,排除C;安史之乱之后,逐渐形成藩镇割据局面,排除D。故选A。

4.B

【详解】

依据题干“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”的信息,结合所学知识可知,此诗句是黄巢的名句,他要推翻的是唐朝的统治,B符合题意;黄巢没有要推翻隋朝和明朝以及清朝的统治,ACD不符合题意;故选B。

5.D

【详解】

根据所学,五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续,开国君主皆是手握兵权的武将;虽然政权分立,但长期政治统一的历史影响和各地经济发展的密切联系,使统一始终是一个客观存在的必然趋势。 北方黄河流域先后出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方地区出现九个政权,再加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”。故综上分析,D项错误,符合题意;ABC项正确,不符合题意。故选D项。

6.A

【详解】

依据题干“限于当时的国力,节度使很少得到中央政府的津贴,必须由自己在防区内自给自足地筹措招兵买马、屯粮制械的费用”的信息,结合所学知识可知,这种做法的负面效应是明显的,节度使对中央政府的离心力日渐增大,这直接导致了安史之乱。开元末年之后,唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝廷日趋腐败。各地节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀。安禄山一身兼任范阳等三地的节度使,担负东北地区防御重任,逐渐扩张势力。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”,A项正确;黄巢起义发生在唐朝末年,排除B项;唐朝是被朱温灭亡的,排除C项;北宋建立是在960年,排除D项。故选A项。

7.B

【详解】

题干“寂寞天宝(唐玄宗后期的年号)”,可知诗中的“世乱”发生在唐玄宗天宝年间。唐玄宗后期发生安史之乱,唐朝由盛而衰,杜甫的诗作反映了安史之乱前后的真情实况,故B符合题意;八王之乱发生在西晋时期,故A不符合题意;黄巢起义发生在唐未唐僖宗时期,故C不符合题意;五代十国出现在唐朝灭亡之后,故D不符合题意。故选B。

8.D

【分析】

【详解】

依据所学知识可知,唐玄宗时期的李林甫表面和善,言语动听,却在暗中阴谋陷害,被称为口蜜腹剑,D项正确;高力士是唐玄宗时期的宦官,姚崇是唐玄宗时期的名相,杨国忠是唐玄宗时期的外戚、杨贵妃族兄,专权误国,败坏朝纲,排除ABC项。故选D项。

9.C

【详解】

已经题干的图片信息,结合所学知识可知,755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”,安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,唐朝的国势由盛转衰,唐朝中央权力衰微,安史日将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面,据此分析图示,图中”处(755-763)应该填写安史之乱,C项正确;黄巾起义,是东汉晚期的农民战争,排除A项;八王之乱是发生于中国西晋时期的一场皇族为争夺中央政权而引发的内乱,因皇后贾南风干政弄权所引发,排除B项;黄巢起义指的是乾符五年(878年)至中和四年(884年)由黄巢领导的民变,是王仙芝起义的后续。也是唐末民变中,历时最久,遍及最大,影响最深远的一场农民起义,排除D项。故选C项。

10.A

【分析】

【详解】

根据题干“万国尽征戍,烽火被冈峦。积尸草木腥,流血川原丹”结合所学知识可知,诗中描述的历史事件是安史之乱。持续八年之久的安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,唐朝的国势由盛转衰,A正确;安史之乱使北方地区遭到浩劫,不是加剧南方社会混乱,排除B;结束五代十国局面的是北宋,排除C;安史之乱后,逐渐形成藩镇割据的局面,没有“推动统一趋势加强”,排除D。故选A。

11.C

【分析】

【详解】

公元8世纪中期是唐代中期。公元764年,全国人口锐减到1690多万,依据所学知识可知,这主要是因为安史之乱导致的,故C正确;隋末农民起义、元末农民起义、李自成起义都不符合材料信息,故ABD错误。

12.B

【分析】

【详解】

结合所学知识可知,唐朝灭亡后,南方地区出现了吴、南唐、吴越、前蜀、后蜀、楚、闽、南汉、南平九个政权,再加上北方割据太原的北汉,史称十国,B选项说法错误,故B选项符合题意;唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,史称五代,A选项说法正确,排除;由于北方地区战乱,南方地区相对稳定,经济有所发展,C选项说法正确,排除;北汉在北方太原,D选项说法正确,排除。故答案为B。

13.A

【详解】

根据所学知识可知,755-763年的安史之乱严重摧残了唐朝的社会经济,是唐朝由盛转衰的转折点,选项A正确;天宝危机、黄巢起义、五代十国的建立与题意不符,选项BCD排除。

14.A

【分析】

【详解】

结合所学知识可知,755年安史之乱使唐朝由盛转衰,逐渐形成藩镇割据的局面,故①安史之乱和②藩镇割据符合题意;而唐朝后期,统治腐朽、宦官专权,故③宦官专权符合题意;唐朝末年,人民赋役繁重,生活困苦,起义不断,起义军在黄巢的带领下转战南北,并攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命打击,故⑥黄巢起义符合题意;④开放的社会风气是盛唐气象的表现之一,⑤五代十国的更替与分立发生在唐朝灭亡之后,不符合题意,排除。A正确,BCD排除。故选A。

15.C

【分析】

【详解】

755—763年爆发安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,唐朝的国势由盛转衰,唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面,唐朝由强盛转向衰弱的历史事件是安史之乱,故选C;黄巢起义是唐末农民起义,沉重打击了唐朝的统治,发生在安史之乱之后,不符题意,A错误;BD是安史之乱的影响,排除。

16.A

【详解】

这道题考察唐朝的建立发展过程。根据所学知识可知,618年唐高祖李渊,定都长安,建立唐朝。唐朝的第二任皇帝是唐太宗李世民,他执政时期吸取了隋朝灭亡的教训,爱惜民力、勤于政事、虚心纳谏、从善如流。在他统治时期政治清明、经济发展,开创了唐朝的第一个盛世——贞观之治。

唐玄宗继位后,稳定政局,励精图治,重用贤能。实行了一系列的改革,民众生活安定,国库充盈,唐朝的国力达到了前所未有的强大,进入到了鼎盛时期,历史上称为开元盛世。

开元末年,唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝政日益腐败,社会矛盾逐渐尖锐,边疆形势日益紧张。最终755年爆发了安史之乱。持续8年之久的安史之乱对社会经济造成了极大破坏,尤其是北方地区遭到了浩劫,唐朝的国势从此由盛转衰。因此A项符合题意。B项时间错位;黄巢起义发生在878-884年间,在安史之乱之后, C项时间错误;D项安史之乱发生在开元盛世后,D排除。综上,故选A。

17.B

【分析】

【详解】

根据题干中的关键信息“五代乱世”结合所学知识可知。五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续,他们的开国君主都是掌握兵权的武将。北方政权更迭,战事不断,政局动荡不安。五代十国的割据对峙,给人民带来灾难。因此题干材料主要反映了五代时期社会动荡不安,故选B。

18.D

【详解】

根据所学知识可知,杜甫生活在唐朝由盛转衰时期。开元末年唐玄宗耽于享乐,不理政务,朝政腐败,社会矛盾不断激化,各地节度使集军权、财权、行政权于一身,势力膨胀。最终在755年发生了安史之乱,八年动乱导致北方遭遇空前浩劫,民不聊生,十室九空。唐朝由盛转衰。杜甫的《春望》创作于757年,正值安史之乱期间,身陷沦陷区的杜甫目睹长安一片萧条凋零,百感交集之下创作了这一作品。黄巢起义发生在878-884年期间,是唐末民变中,历时最久,遍及最大,影响最深远的一场农民起义。时间不相符,因此排除A。907年,朱温建立梁朝,唐朝就此彻底灭亡。时间不相符,故排除C。综上,故选D。

【点睛】

文学是现实生活的反映。杜甫、李清照等人的诗词都有前后风格的巨大差异,在分析原因时要与社会现实相联系,二者都经历了王朝由盛而衰的变化。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源