六年级上册音乐教案- 第三课 太阳出来喜洋洋湘艺版

文档属性

| 名称 | 六年级上册音乐教案- 第三课 太阳出来喜洋洋湘艺版 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 121.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘艺版 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2022-03-07 22:11:23 | ||

图片预览

文档简介

太阳出来喜洋洋——教学设计

一、基本信息

课题:湖南文艺出版社音乐六年级上册第三课唱歌课《太阳出来喜洋洋》

作者:谷希

工作单位:湖南省长沙县星沙盼盼中心小学

二、教材分析

《太阳出来喜洋洋》是一首重庆民歌,描写了旧时代人们上山砍柴的劳动生活。高亢明快的旋律,表达了山民们热爱劳动、热爱山区生活的情感。

歌曲采用了上,下两句式的乐段结构,其调式为五声商调。歌曲中大量运用“罗儿”“郎郎扯光扯”等具有地方特色的衬词,流露出歌者的愉悦自得的心情,也使这首歌更加的生动形象,具有强烈的艺术效果。

三、教学目标

1、情感态度及价值观:启发学生热爱民歌,并懂得热爱劳动、热爱生活,明白我们幸福的生活是要我们通过自己的双手来创造的;

2、过程与方法:

①、通过对重庆民歌《太阳出来喜洋洋》的演唱,让学生明白歌曲演唱是一种创作活动,使音乐发生奇妙的变化,从而培养学生创新意识。

②、通过二声部合唱,体验音乐合作的乐趣。

③、通过聆听、感受、品味歌曲的不同版本,使学生开阔视野,体验音乐的奇妙变化带来的不同感受。

3、知识与技能目标:指导学生用高亢明快的歌声来演唱《太阳出来喜洋洋》,学习上波音、连音的演唱方法,并了解常用的知识与技能。

四、教学重难点

1、引导学生感悟音乐情绪,并学会合作、讨论表现歌曲,用富有表现力的声音演唱歌曲。

2、引导激发学生对音乐的好奇心和探究愿望,在音乐学习中善于发现音乐的变化之处,探索表现音乐的各种手段(重点:二声部合唱)。

五、学情分析

这首重庆民歌全曲音调高亢,形式朴实简洁,六年级学生学唱相对容易。六年级的学生整体的音乐基础相对扎实,接受能力不错,基本能够准确的把握歌曲的速度、情绪风格等要素。对音乐也有着自己的理解,对音乐充满浓厚的兴趣。在课堂上能够积极参与各种演唱活动,并能对老师的要求作出恰当的反应。对歌曲的情绪、风格特点的把握也比较准确。创作环节也能够积极思考,与他人合作。虽有跨小节的切分节奏,但也因有朗朗上口的旋律而难度不大。主要在教学的过程中要解决二声部的演唱问题。

针对学生年龄特征,本课采用情景教学法和问题解决为主教学策略,运用生活中与教学内容相关的情景,设计问题,组织教学,展开二声部演唱的教学环节,激发学生的学习兴趣,积极地参与到音乐活动中来,从而提高课堂教学效率与效果。

六、教学过程

(一)导入

1、教师演唱四川民歌《槐花几时开》

师:今天老师给大家带来一首歌,请同学们猜一猜这首歌来自于我国哪个地区,这是一首四川民歌《槐花几时开》。(课件播放四川、重庆地图,风景图)四川和重庆位于中国西南腹地,那里有川西高原,所以山特别多,重庆更是被誉为山城,那里的山民请老朴实,他们靠山吃山,每天天刚刚亮,就挑着扁担迈着轻盈的脚步上山砍柴。

【设计意图:上课伊始,通过教师演唱四川民歌,使学生迅速进入音乐学习的氛围。通过多媒体课件,为学生提供了逼真的视觉效果,使学生有身临其境之感,激发了学生学习的兴趣。】

节奏

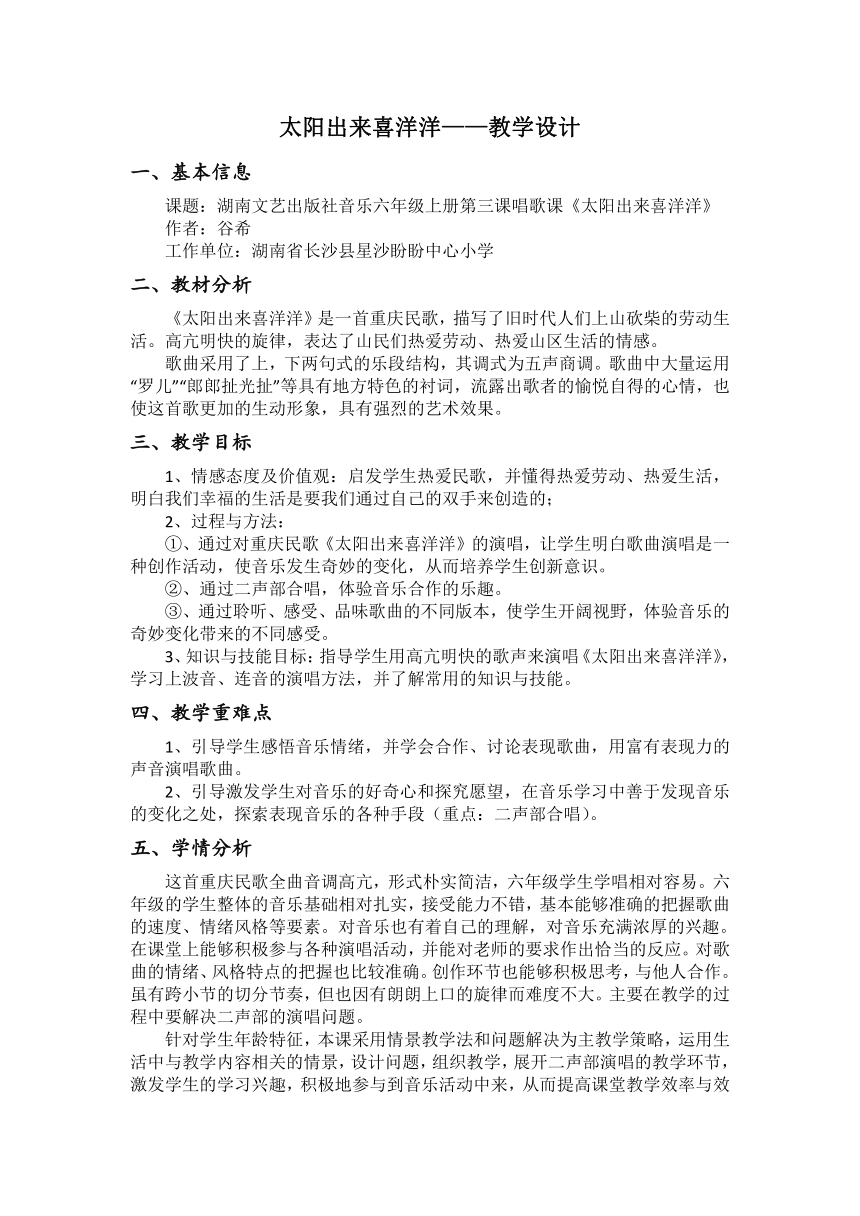

师:老师这里有一条模仿山民们脚步声的节奏:请大家跟我一起来试着拍一拍。(课件出示下图)

师:请同学们用左手拍击左腿,右手拍击右腿。请大家注意拍的时候重音放在左手上。

师:山路崎岖,他们每走一段要停下来看一看前面的路,我们也加入看路的动作,山民们非常热爱生活,他们边走边唱。来,我们模仿他们的脚步声一起去听一听。(播放歌曲《太阳出来喜洋洋》,学生用节奏为歌曲伴奏)

【设计意图:模仿山民脚步声的节奏,既让学生有律动活跃了课堂气氛,又为后面的“啰儿调”的节奏打基础。】

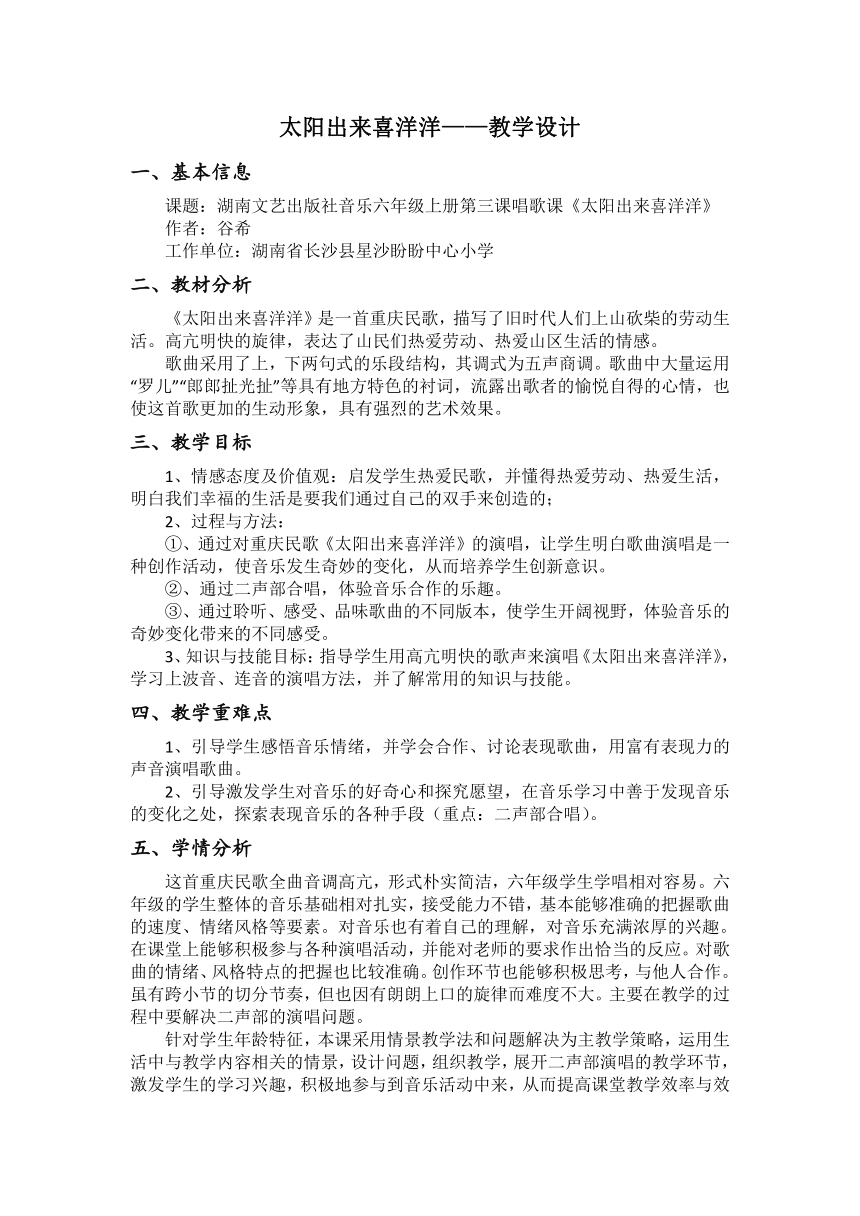

《啰儿调》

师:山民们肩上挑着扁担嘴里唱着歌,悠然自得地向山里走去,看上的扁担也随着脚步一晃一悠的发出“匡扯匡扯”的声音,老师用刚才的节奏把它们编成了一首啰儿调。(课件出示下图)

师:你们唱得真好听,那赶快把我们的“啰儿调”加入山民们的歌声中去合作。(播放歌曲《太阳出来喜洋洋》,学生用“啰儿调”为歌曲伴唱)

【设计意图: “啰儿调”的演唱,在情景教学中为二声部演唱做铺垫。】

、学唱歌曲

师:你们的“啰儿调”和山民们的歌声形成了二声部合唱。真棒!把掌声送给自己,刚才他们演唱的歌曲是一首流行于四川、重庆一带的民歌,歌名叫做《太阳出来喜洋洋》。今天我们就来学习这首歌曲,一起去感受重庆民歌的魅力。

1、唱衬词

师:首先,请大家看到屏幕上红色部分的歌词,我们随着音乐一起来唱一唱,拍一拍。

师:我们刚才演唱的部分,是歌曲的什么部分?(生:衬词)

师:对了,歌曲中大量运用具有地方特色的衬词,使得歌曲更加生动形象,具有强烈的艺术效果。

【设计意图:衬词的讲解,让学生了解民歌中衬词的作用。】

2、唱旋律

师:接下来,请大家跟随老师的琴声和柯尔文手势,一起来唱一唱歌曲的旋律。(注意:跨小节连线上波音和最后一句的换气)。

师:歌曲中一共出现了哪几个音。(生:2 3 1 5 6)这简单的五个音构成我国特有的五声调式,也称为民族调式。

【设计意图:通过找音符,让学生认真听,进而学习了民族调式,也熟悉了歌曲的旋律。】

3、唱歌词

(1)、师生合作:老师唱一句旋律,学生唱一句歌词。

(2)、师生接龙、生生接龙唱歌词。

(3)、加快速度,让孩子们体会欢快的情绪。

【设计意图:通过自主学习的探究过程,使学生能积极参与自由发挥为主要特点的探究与创作活动。】

、拓展

聆听交响乐版《太阳出来喜洋洋》

师:这首经典的民歌深受人们的喜爱,有一位中国著名作曲家鲍元恺先生就把这首《太阳出来喜洋洋》改编成了一首管弦乐曲,让我们在交响乐队的带领下,感受民族音乐的魅力吧!

师:你觉得民歌版和管弦乐版带给你怎样不同的感受?(生:交响乐气势宏大,给人带来震撼力。)

师:同一件音乐作品,不同的人可以有不同的理解,表现出不同的效果。

歌曲处理

师:老师想在不改变速度和节奏的情况下,使用三种不同的方式来演唱歌曲第一个小节的旋律,请大家拍手为我打节奏。(课件出示下图)

师:老师刚才的演唱有没有不同?(生:有。)

师:你觉得哪里不同?(生:音的长短不同)

师:老师刚才在不改变音的时值情况下,有的音唱得长,有的音唱得短。

哪种音唱得最长?(生:第三种)

师:我使用了连音的方式来演唱。哪种音唱得最短?(生:第二种)

师:我使用了跳音来演唱。第一种我使用了保持音来演唱。(课件依次出现“连音、跳音、保持音”)

师:我们也可以用三种不同方式来唱一唱歌曲。第一段歌词用保持音演唱,第二段歌词用跳音演唱,第三段歌词用连音演唱。

师:一段歌词光用一种方式来演唱有点单调,我们试着在一段歌词中运用这三种不同的方式来演唱。

【设计意图:不同形式演唱,培养学生用不同方式表达音乐,培养学生感受音乐、创造音乐美的能力,从而了解民歌的魅力所在。】

师:演唱歌曲是一种创作活动,我们可以通过改变音乐中的节奏,力度、强弱、从而使人产生不同的感受,塑造不同的音乐形象。

加入引子

师:你们有谁知道为什么太阳出来会喜洋洋,这么高兴呢?猜一猜?(生:略)原来是因为重庆地区山高多雾、潮湿,山民们看见太阳出来驱散雾气,带来好天气,心情自然非常好。于是他们就唱到“太阳出来啰”,其他的山民们也听见,也就高兴的回应“太阳出来啰”。

二声部合唱

(1)、复习《啰儿调》

师:同学们还记得我们之前演唱的“啰儿调”吗?我们来复习一下吧。

(2)、确定声部

师:老师想请男女同学分别演唱,看谁的声音最好听就请他们来演唱“啰儿调”。

(3)、分声部演唱(课件出示下图)

(4)、播放音频,低声部和音频合作。

(5)、两个声部合唱。

【设计意图:通过二声部的演唱,使得学生建立与他人合作的经验,培养了音乐合作能力。】

(四)、小结

师:音乐源于劳动,源于生活,我们中华民族还有很多像这样好听的民歌,同学们课后可以通过多种媒介去享受不同地域不同风格的民族音乐。

【设计意图:营造意犹未尽的范围,艺术教学的成功之处在于:课上生动活泼,妙趣横生;课下余音袅袅,回味无穷。】

一、基本信息

课题:湖南文艺出版社音乐六年级上册第三课唱歌课《太阳出来喜洋洋》

作者:谷希

工作单位:湖南省长沙县星沙盼盼中心小学

二、教材分析

《太阳出来喜洋洋》是一首重庆民歌,描写了旧时代人们上山砍柴的劳动生活。高亢明快的旋律,表达了山民们热爱劳动、热爱山区生活的情感。

歌曲采用了上,下两句式的乐段结构,其调式为五声商调。歌曲中大量运用“罗儿”“郎郎扯光扯”等具有地方特色的衬词,流露出歌者的愉悦自得的心情,也使这首歌更加的生动形象,具有强烈的艺术效果。

三、教学目标

1、情感态度及价值观:启发学生热爱民歌,并懂得热爱劳动、热爱生活,明白我们幸福的生活是要我们通过自己的双手来创造的;

2、过程与方法:

①、通过对重庆民歌《太阳出来喜洋洋》的演唱,让学生明白歌曲演唱是一种创作活动,使音乐发生奇妙的变化,从而培养学生创新意识。

②、通过二声部合唱,体验音乐合作的乐趣。

③、通过聆听、感受、品味歌曲的不同版本,使学生开阔视野,体验音乐的奇妙变化带来的不同感受。

3、知识与技能目标:指导学生用高亢明快的歌声来演唱《太阳出来喜洋洋》,学习上波音、连音的演唱方法,并了解常用的知识与技能。

四、教学重难点

1、引导学生感悟音乐情绪,并学会合作、讨论表现歌曲,用富有表现力的声音演唱歌曲。

2、引导激发学生对音乐的好奇心和探究愿望,在音乐学习中善于发现音乐的变化之处,探索表现音乐的各种手段(重点:二声部合唱)。

五、学情分析

这首重庆民歌全曲音调高亢,形式朴实简洁,六年级学生学唱相对容易。六年级的学生整体的音乐基础相对扎实,接受能力不错,基本能够准确的把握歌曲的速度、情绪风格等要素。对音乐也有着自己的理解,对音乐充满浓厚的兴趣。在课堂上能够积极参与各种演唱活动,并能对老师的要求作出恰当的反应。对歌曲的情绪、风格特点的把握也比较准确。创作环节也能够积极思考,与他人合作。虽有跨小节的切分节奏,但也因有朗朗上口的旋律而难度不大。主要在教学的过程中要解决二声部的演唱问题。

针对学生年龄特征,本课采用情景教学法和问题解决为主教学策略,运用生活中与教学内容相关的情景,设计问题,组织教学,展开二声部演唱的教学环节,激发学生的学习兴趣,积极地参与到音乐活动中来,从而提高课堂教学效率与效果。

六、教学过程

(一)导入

1、教师演唱四川民歌《槐花几时开》

师:今天老师给大家带来一首歌,请同学们猜一猜这首歌来自于我国哪个地区,这是一首四川民歌《槐花几时开》。(课件播放四川、重庆地图,风景图)四川和重庆位于中国西南腹地,那里有川西高原,所以山特别多,重庆更是被誉为山城,那里的山民请老朴实,他们靠山吃山,每天天刚刚亮,就挑着扁担迈着轻盈的脚步上山砍柴。

【设计意图:上课伊始,通过教师演唱四川民歌,使学生迅速进入音乐学习的氛围。通过多媒体课件,为学生提供了逼真的视觉效果,使学生有身临其境之感,激发了学生学习的兴趣。】

节奏

师:老师这里有一条模仿山民们脚步声的节奏:请大家跟我一起来试着拍一拍。(课件出示下图)

师:请同学们用左手拍击左腿,右手拍击右腿。请大家注意拍的时候重音放在左手上。

师:山路崎岖,他们每走一段要停下来看一看前面的路,我们也加入看路的动作,山民们非常热爱生活,他们边走边唱。来,我们模仿他们的脚步声一起去听一听。(播放歌曲《太阳出来喜洋洋》,学生用节奏为歌曲伴奏)

【设计意图:模仿山民脚步声的节奏,既让学生有律动活跃了课堂气氛,又为后面的“啰儿调”的节奏打基础。】

《啰儿调》

师:山民们肩上挑着扁担嘴里唱着歌,悠然自得地向山里走去,看上的扁担也随着脚步一晃一悠的发出“匡扯匡扯”的声音,老师用刚才的节奏把它们编成了一首啰儿调。(课件出示下图)

师:你们唱得真好听,那赶快把我们的“啰儿调”加入山民们的歌声中去合作。(播放歌曲《太阳出来喜洋洋》,学生用“啰儿调”为歌曲伴唱)

【设计意图: “啰儿调”的演唱,在情景教学中为二声部演唱做铺垫。】

、学唱歌曲

师:你们的“啰儿调”和山民们的歌声形成了二声部合唱。真棒!把掌声送给自己,刚才他们演唱的歌曲是一首流行于四川、重庆一带的民歌,歌名叫做《太阳出来喜洋洋》。今天我们就来学习这首歌曲,一起去感受重庆民歌的魅力。

1、唱衬词

师:首先,请大家看到屏幕上红色部分的歌词,我们随着音乐一起来唱一唱,拍一拍。

师:我们刚才演唱的部分,是歌曲的什么部分?(生:衬词)

师:对了,歌曲中大量运用具有地方特色的衬词,使得歌曲更加生动形象,具有强烈的艺术效果。

【设计意图:衬词的讲解,让学生了解民歌中衬词的作用。】

2、唱旋律

师:接下来,请大家跟随老师的琴声和柯尔文手势,一起来唱一唱歌曲的旋律。(注意:跨小节连线上波音和最后一句的换气)。

师:歌曲中一共出现了哪几个音。(生:2 3 1 5 6)这简单的五个音构成我国特有的五声调式,也称为民族调式。

【设计意图:通过找音符,让学生认真听,进而学习了民族调式,也熟悉了歌曲的旋律。】

3、唱歌词

(1)、师生合作:老师唱一句旋律,学生唱一句歌词。

(2)、师生接龙、生生接龙唱歌词。

(3)、加快速度,让孩子们体会欢快的情绪。

【设计意图:通过自主学习的探究过程,使学生能积极参与自由发挥为主要特点的探究与创作活动。】

、拓展

聆听交响乐版《太阳出来喜洋洋》

师:这首经典的民歌深受人们的喜爱,有一位中国著名作曲家鲍元恺先生就把这首《太阳出来喜洋洋》改编成了一首管弦乐曲,让我们在交响乐队的带领下,感受民族音乐的魅力吧!

师:你觉得民歌版和管弦乐版带给你怎样不同的感受?(生:交响乐气势宏大,给人带来震撼力。)

师:同一件音乐作品,不同的人可以有不同的理解,表现出不同的效果。

歌曲处理

师:老师想在不改变速度和节奏的情况下,使用三种不同的方式来演唱歌曲第一个小节的旋律,请大家拍手为我打节奏。(课件出示下图)

师:老师刚才的演唱有没有不同?(生:有。)

师:你觉得哪里不同?(生:音的长短不同)

师:老师刚才在不改变音的时值情况下,有的音唱得长,有的音唱得短。

哪种音唱得最长?(生:第三种)

师:我使用了连音的方式来演唱。哪种音唱得最短?(生:第二种)

师:我使用了跳音来演唱。第一种我使用了保持音来演唱。(课件依次出现“连音、跳音、保持音”)

师:我们也可以用三种不同方式来唱一唱歌曲。第一段歌词用保持音演唱,第二段歌词用跳音演唱,第三段歌词用连音演唱。

师:一段歌词光用一种方式来演唱有点单调,我们试着在一段歌词中运用这三种不同的方式来演唱。

【设计意图:不同形式演唱,培养学生用不同方式表达音乐,培养学生感受音乐、创造音乐美的能力,从而了解民歌的魅力所在。】

师:演唱歌曲是一种创作活动,我们可以通过改变音乐中的节奏,力度、强弱、从而使人产生不同的感受,塑造不同的音乐形象。

加入引子

师:你们有谁知道为什么太阳出来会喜洋洋,这么高兴呢?猜一猜?(生:略)原来是因为重庆地区山高多雾、潮湿,山民们看见太阳出来驱散雾气,带来好天气,心情自然非常好。于是他们就唱到“太阳出来啰”,其他的山民们也听见,也就高兴的回应“太阳出来啰”。

二声部合唱

(1)、复习《啰儿调》

师:同学们还记得我们之前演唱的“啰儿调”吗?我们来复习一下吧。

(2)、确定声部

师:老师想请男女同学分别演唱,看谁的声音最好听就请他们来演唱“啰儿调”。

(3)、分声部演唱(课件出示下图)

(4)、播放音频,低声部和音频合作。

(5)、两个声部合唱。

【设计意图:通过二声部的演唱,使得学生建立与他人合作的经验,培养了音乐合作能力。】

(四)、小结

师:音乐源于劳动,源于生活,我们中华民族还有很多像这样好听的民歌,同学们课后可以通过多种媒介去享受不同地域不同风格的民族音乐。

【设计意图:营造意犹未尽的范围,艺术教学的成功之处在于:课上生动活泼,妙趣横生;课下余音袅袅,回味无穷。】

同课章节目录

- 第一课

- 中华人民共和国国歌

- 三连音

- 大中国

- 我的祖国

- 第二课

- 老鸟,小鸟

- 飞来的花瓣

- 全音和半音

- 美丽的花儿

- 第三课

- 猜调

- 月光下的凤尾竹

- 葫芦丝

- 太阳出来喜洋洋

- 飞歌

- 第四课

- 栗子大丰收

- 打麦号子

- 丰收锣鼓

- 神奇的民间锣鼓“螺蛳结顶”

- 第五课

- 贝多芬与歌德

- 欢乐颂

- 大、小调式音阶

- 土拔鼠

- 土耳其进行曲

- 第六课

- 爱的人间

- 在银色的月光下

- 大家一起来

- 第七课

- 摇太阳

- 有一个美丽的地方

- 花好月圆

- 第八课

- 卖火柴的小女孩

- 第九课

- 丢丢铜

- 天黑黑

- 风吹竹叶

- 采茶歌

- 高胡 扬琴

- 第十课

- 铃儿响叮当

- 雪橇

- 歌声与微笑

- 第十一课

- 音乐七巧板

- 我们的音乐天地(供选用)

- 让歌声更美好

- 唱唱听听奏奏

- 阳关三叠 雨花石 梨园英秀 划船歌

- 卡普里岛 闹元宵 那不勒斯舞曲 铃儿响叮当