2021-2022学年统编版高中语文必修上册14.2《荷塘月色》(课件29张)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册14.2《荷塘月色》(课件29张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-07 22:34:14 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

明月几时有,把酒问青天。

“出淤泥而不染,濯清涟而不妖。”

鉴赏散文的一般方法

1、理清思路,把握行文线索

2、提倡美读,品赏景物描写

3、细细品读,感受人文精神

4、借鉴感悟,仿创优美文段

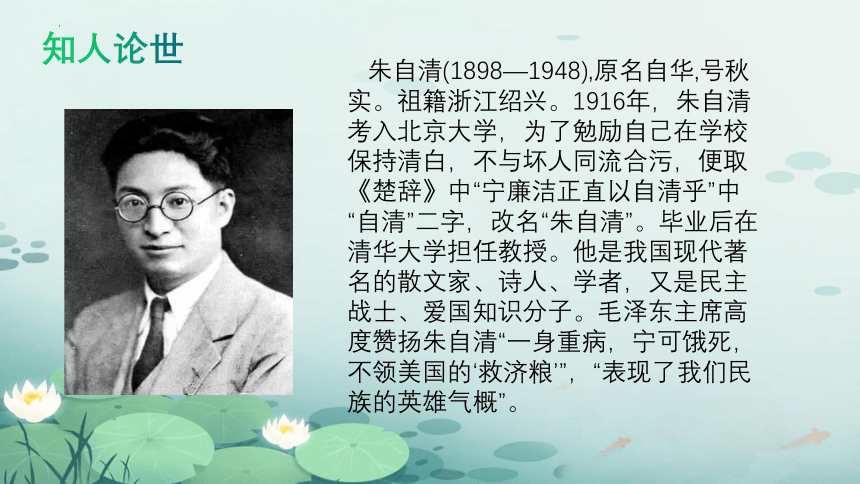

知人论世

朱自清(1898—1948),原名自华,号秋实。祖籍浙江绍兴。1916年,朱自清考入北京大学,为了勉励自己在学校保持清白,不与坏人同流合污,便取《楚辞》中“宁廉洁正直以自清乎”中“自清”二字,改名“朱自清”。毕业后在清华大学担任教授。他是我国现代著名的散文家、诗人、学者,又是民主战士、爱国知识分子。毛泽东主席高度赞扬朱自清“一身重病,宁可饿死,不领美国的‘救济粮’”,“表现了我们民族的英雄气概”。

《荷塘月色》写于1927年7月,正值“四·一二”运动蒋介石背叛革命之时。朱自清,面对这一黑暗现实悲愤、不满而又陷入对现实无法理解的苦闷与彷徨之中。

恰如作者自己所说:“这几天似乎有些异样。像一叶扁舟在无边的大海上,像一个猎人在无尽的森林里。走路,说话,都要费很大的力气;还不能如意。心里是一团乱麻,也可说是一团火。似乎在挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白。”(朱自清《一封信》)

只有参加革命和反革命,才能解决这惶惶然。不能或不愿参加这种实际行动时,便只有暂时逃避的一法。……我既不能参加革命与反革命,总得找一个依据,才可姑作安心的过日子了。我是想找一件事,钻了进去,消磨这一生。我终于在国学里找出了一个题目,开始像小儿的学步。这正是往“死路”上走;但我乐意这么走,也就没有法子。(朱自清《哪里走》1923年2月)

朱自清既反感于国民党的“反革命”,又对共产党的“革命”心怀疑惧,陷入不知“那里走”的“惶惶然”中,他“躲到学术研究中”,躲到大自然中,既是“避难”,又在与政治保持距离中维护知识分子的相对独立。

他毕竟是一个文弱书生,面对黑暗现实,无能为力,又不能安心于这种“超然”。《荷塘月色》正是作者心迹的真实描摹和生动写照。

赏美景:文中哪些段落集中写荷塘月色? 荷塘月色具有怎样的特点?作者运用了哪些写景技巧?

1段

想荷塘,点明游荷塘的缘由

2-3段

去荷塘的路上,幽静,哀愁,过渡

4-6段

月下荷塘和塘上月色,超脱现实的淡淡喜悦

7-10段

离开荷塘,对现实的不满和对美好生活的向往

月下荷塘

写了荷叶、荷花、荷香、荷波、荷韵五个方面。

尝试找出这些句子,展开想象,阅读品味它的妙处。

“叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙

运用比喻手法写出荷叶的风姿,由“出水很高”联想到“亭亭的舞女的裙”,两者不仅相似,而且写出其动态美。

荷叶:

这时候叶子与花也有一些的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密的挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。”

写出微风过处叶花颤动的情状,既有视觉形象,叶子“有一丝的颤动”化为“一道凝碧的波痕”;又有听觉形象,风吹花叶的颤动声音,动静结合形象地传达出荷塘富有生气的风姿,创造出了清幽恬静的氛围。

荷波:

塘上月色

⑴叶、花、树,写出了月色朦胧飘渺的特点。

⑵作者用了一些传神的动词,描绘出了可感的月光形象,试找出这些动词并结合语境分析其表达效果

感真情:本文表达了作者怎样的情感?你从哪里看出来?作者是如何表现的?

“这几天心里颇不宁静”

“但热闹是它们的,我什么也没有”。

体现的情感:苦闷、彷徨。

怎样理解“我且受用这无边的荷香月色好了”?

①在行文上,这是一个过渡句,提挈下文重笔写荷塘月色。这句是对去荷塘文字的一个接续,第3、4段便浑然一体了。

②这一句感情上起了变化,作者没有陷入哀愁的泥淖不能自拔。他要追寻美来自慰,反映了不满现实而又幻想超脱现实的心态。

最后一段中“这令我到底惦着江南了”表达了作者怎样的情绪?

江南是作者的故乡,此句有着身处忧烦而忆往怀旧的意义,表达了作者对人世间美好生活的向往。

语言美:本文的语言有什么特点呢?

主题思想

【参考资料】

《荷塘月色》写于1927年7月。作者当时29岁,任清华大学中文系教授。1927年4月12日,蒋介石在上海叛变革命,三天之间,300多人被杀,500多人被捕,3 000多人失踪。一夜之间,白色恐怖笼罩全国。消息传到北京,朱自清十分震惊,一连几天心绪不宁,充满苦涩、悲愤和彷徨。

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

明月几时有,把酒问青天。

“出淤泥而不染,濯清涟而不妖。”

鉴赏散文的一般方法

1、理清思路,把握行文线索

2、提倡美读,品赏景物描写

3、细细品读,感受人文精神

4、借鉴感悟,仿创优美文段

知人论世

朱自清(1898—1948),原名自华,号秋实。祖籍浙江绍兴。1916年,朱自清考入北京大学,为了勉励自己在学校保持清白,不与坏人同流合污,便取《楚辞》中“宁廉洁正直以自清乎”中“自清”二字,改名“朱自清”。毕业后在清华大学担任教授。他是我国现代著名的散文家、诗人、学者,又是民主战士、爱国知识分子。毛泽东主席高度赞扬朱自清“一身重病,宁可饿死,不领美国的‘救济粮’”,“表现了我们民族的英雄气概”。

《荷塘月色》写于1927年7月,正值“四·一二”运动蒋介石背叛革命之时。朱自清,面对这一黑暗现实悲愤、不满而又陷入对现实无法理解的苦闷与彷徨之中。

恰如作者自己所说:“这几天似乎有些异样。像一叶扁舟在无边的大海上,像一个猎人在无尽的森林里。走路,说话,都要费很大的力气;还不能如意。心里是一团乱麻,也可说是一团火。似乎在挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白。”(朱自清《一封信》)

只有参加革命和反革命,才能解决这惶惶然。不能或不愿参加这种实际行动时,便只有暂时逃避的一法。……我既不能参加革命与反革命,总得找一个依据,才可姑作安心的过日子了。我是想找一件事,钻了进去,消磨这一生。我终于在国学里找出了一个题目,开始像小儿的学步。这正是往“死路”上走;但我乐意这么走,也就没有法子。(朱自清《哪里走》1923年2月)

朱自清既反感于国民党的“反革命”,又对共产党的“革命”心怀疑惧,陷入不知“那里走”的“惶惶然”中,他“躲到学术研究中”,躲到大自然中,既是“避难”,又在与政治保持距离中维护知识分子的相对独立。

他毕竟是一个文弱书生,面对黑暗现实,无能为力,又不能安心于这种“超然”。《荷塘月色》正是作者心迹的真实描摹和生动写照。

赏美景:文中哪些段落集中写荷塘月色? 荷塘月色具有怎样的特点?作者运用了哪些写景技巧?

1段

想荷塘,点明游荷塘的缘由

2-3段

去荷塘的路上,幽静,哀愁,过渡

4-6段

月下荷塘和塘上月色,超脱现实的淡淡喜悦

7-10段

离开荷塘,对现实的不满和对美好生活的向往

月下荷塘

写了荷叶、荷花、荷香、荷波、荷韵五个方面。

尝试找出这些句子,展开想象,阅读品味它的妙处。

“叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙

运用比喻手法写出荷叶的风姿,由“出水很高”联想到“亭亭的舞女的裙”,两者不仅相似,而且写出其动态美。

荷叶:

这时候叶子与花也有一些的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密的挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。”

写出微风过处叶花颤动的情状,既有视觉形象,叶子“有一丝的颤动”化为“一道凝碧的波痕”;又有听觉形象,风吹花叶的颤动声音,动静结合形象地传达出荷塘富有生气的风姿,创造出了清幽恬静的氛围。

荷波:

塘上月色

⑴叶、花、树,写出了月色朦胧飘渺的特点。

⑵作者用了一些传神的动词,描绘出了可感的月光形象,试找出这些动词并结合语境分析其表达效果

感真情:本文表达了作者怎样的情感?你从哪里看出来?作者是如何表现的?

“这几天心里颇不宁静”

“但热闹是它们的,我什么也没有”。

体现的情感:苦闷、彷徨。

怎样理解“我且受用这无边的荷香月色好了”?

①在行文上,这是一个过渡句,提挈下文重笔写荷塘月色。这句是对去荷塘文字的一个接续,第3、4段便浑然一体了。

②这一句感情上起了变化,作者没有陷入哀愁的泥淖不能自拔。他要追寻美来自慰,反映了不满现实而又幻想超脱现实的心态。

最后一段中“这令我到底惦着江南了”表达了作者怎样的情绪?

江南是作者的故乡,此句有着身处忧烦而忆往怀旧的意义,表达了作者对人世间美好生活的向往。

语言美:本文的语言有什么特点呢?

主题思想

【参考资料】

《荷塘月色》写于1927年7月。作者当时29岁,任清华大学中文系教授。1927年4月12日,蒋介石在上海叛变革命,三天之间,300多人被杀,500多人被捕,3 000多人失踪。一夜之间,白色恐怖笼罩全国。消息传到北京,朱自清十分震惊,一连几天心绪不宁,充满苦涩、悲愤和彷徨。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读