2021-2022学年部编版七年级历史下册 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代 练习题(含解析)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年部编版七年级历史下册 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代 练习题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 306.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-08 12:26:20 | ||

图片预览

文档简介

七年级历史下册第一单元练习题

一、选择题

1.唐太宗是一位被誉为千古一帝的贤君。下列事迹与他无关的是( )

A.在长安称帝,建立唐朝 B.轻徭薄赋,减省刑法

C.增加科举考试科目 D.任用贤才和虚心纳谏

2.“千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。”以上诗句中的“千里长河”指的是 ( )

A.黄河 B.长江 C.淮河 D.大运河

3.隋朝末年,家住余杭的一位商人想通过最便捷的方式去洛阳,他选择的出行方式最可能是( )

A.乘汽车 B.坐轿子 C.乘船 D.坐火车

4.诗句“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实”反映的是下列哪位皇帝统治前期的繁荣景象

A.隋文帝 B.唐太宗 C.武则天 D.唐玄宗

5.隋炀帝开通大运河的目的,未达到的是( )

A.乘龙舟游江南 B.沟通南北交通

C.巩固隋朝对全国的统治 D.将长江水引入华北干旱地区

6.若要为武则天的无字碑补题碑文,下列内容不可能出现的是

A.中国历史上唯一的女皇帝 B.社会经济持续发展

C.重用有用之才 D.为“贞观之治”的到来奠定了基础

7.科举制创立于隋朝。作为一种选官制度,其选拔标准是

A.门第的高低 B.才能和学识 C.帝王的喜好 D.财富的多寡

8.“‘贞观’为唐太宗的年号,出自《易·系辞下》意为以正道示人。唐太宗常用隋炀帝作为反面教材,来警诫自己及下属。唐太宗是中国历史上的一代英主,将中国传统农业社会推向鼎盛时期。”上文所述,属历史评价的是

A.“贞观”为唐太宗的年号 B.唐太宗常用隋炀帝作为反面教材

C.“贞观”意为以正道示人 D.唐太宗是中国历史上的一代英主

9.以下诗歌反映了我国科举制度的是

A.自从贵主和亲后,一半胡风似汉家

B.九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来

C.故乡若问登科事,便是当初老榜官

D.九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒

10.复旦大学钱文忠教授在讲述唐朝对外关系时说:“一个伟大僧人西行取经的传奇故事,一条由信念、坚持和智慧浇铸而成的求知之路,一个民族胸襟开阔、海纳百川的真实写照。”这位“伟大僧人”是( )

A.释迦牟尼 B.鉴真

C.玄奘 D.郦道元

11.“水激轮转,众筒兜水,次底下倾于岸上……以灌稻田,日夜不息,绝胜人力。”这种提水灌溉工具是

A.水排 B.筒车 C.曲辕犁 D.楼车

12.下图为某同学整理的中国朝代更替表其中一二两处分别填写( )

A.唐朝 元朝 B.唐朝 清朝 C.元朝 唐朝 D.清朝 唐朝

13.“五代十国”是中国历史上的一段大分裂时期。关于这一时期的表述,不正确的是( )

A.它们是唐朝末年以来藩镇割据的延续 B.北方政局相对稳定,经济有一定发展

C.它们的开国君主都是掌握兵权的武将 D.政权分立,但统一是历史的必然趋势

第II卷(非选择题)

二、简答题

14.我国古代文化灿烂。回答下列问题

(1)唐朝是我国历史上诗歌创作的黄金时期。“诗仙”和“诗圣”分别是谁?

(2)词是宋代的主要文学形式之一。举出2个宋代著名的词人。

(3)元朝戏剧空前发达,出现了元曲。在明代以后被誉为“元曲四大家”的剧作家有哪些?

(4)明朝时,小说、戏剧等大众化的文学艺术形式有了突出的发展。列举明代著名的三部长篇章回小说的名称和作者。

三、辨析题

15.阅读材料,完成下列要求。

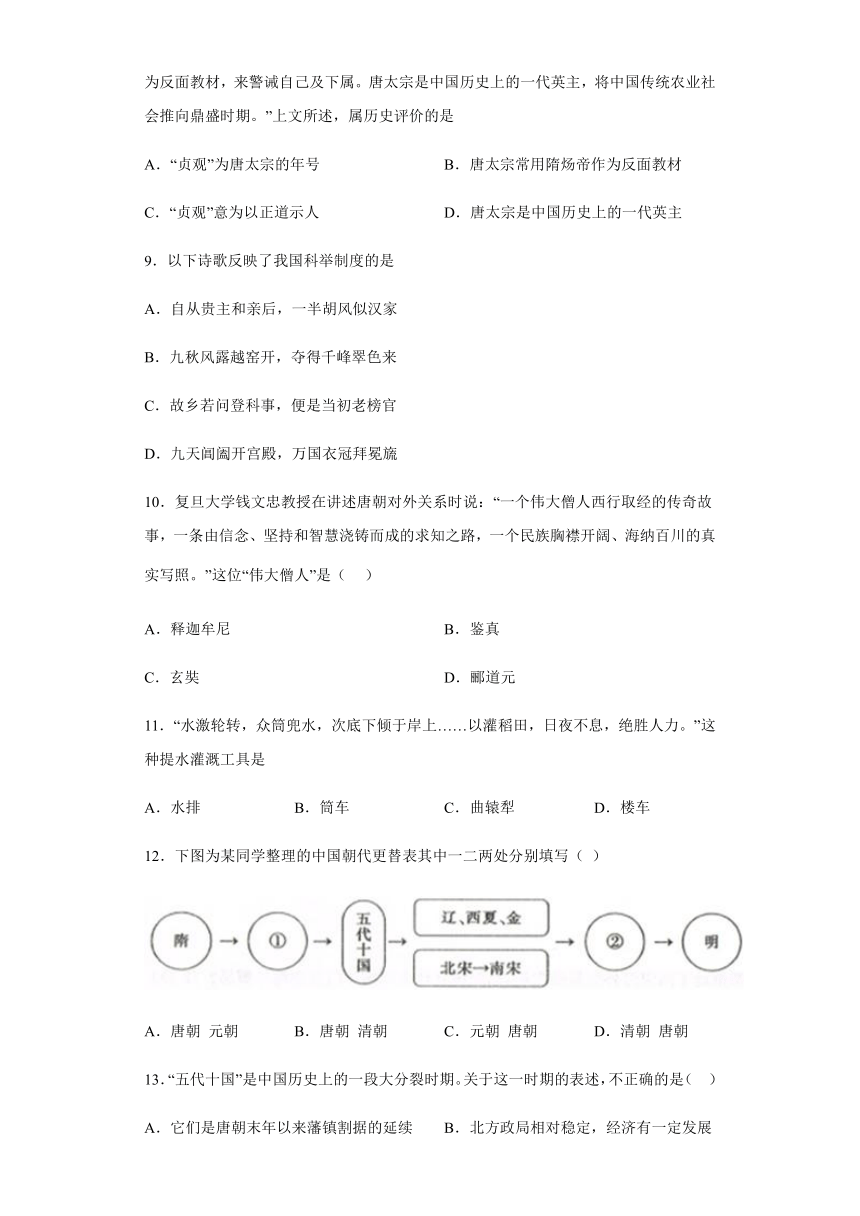

材料一

材料二 千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。银帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

——唐·胡曾《咏史诗·汴水》

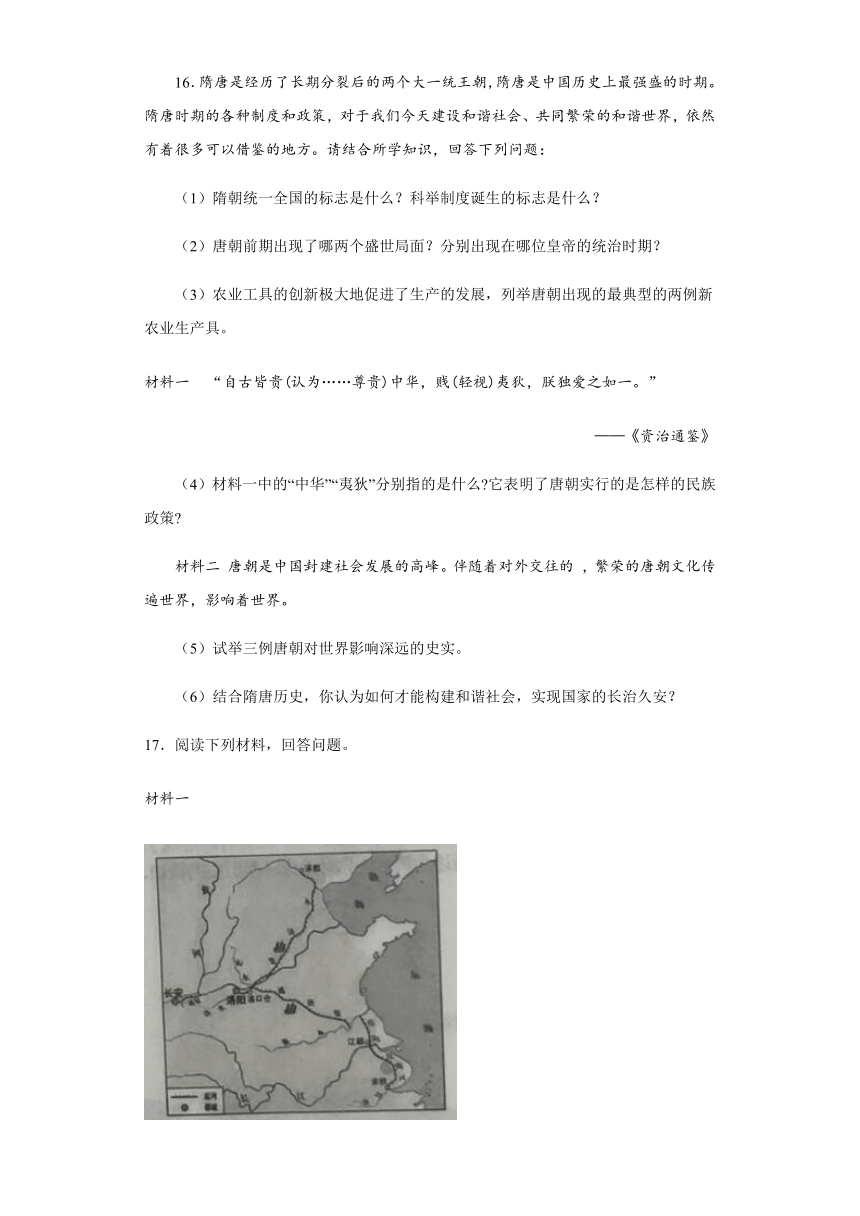

(1)根据材料一,指出隋朝大运河中沟通黄河与淮河的这一段名称。

(2)材料二中,作者关于隋朝开凿大运河的观点,你是否同意?请说明理由。

四、综合题

16.隋唐是经历了长期分裂后的两个大一统王朝,隋唐是中国历史上最强盛的时期。隋唐时期的各种制度和政策,对于我们今天建设和谐社会、共同繁荣的和谐世界,依然有着很多可以借鉴的地方。请结合所学知识,回答下列问题:

(1)隋朝统一全国的标志是什么?科举制度诞生的标志是什么?

(2)唐朝前期出现了哪两个盛世局面?分别出现在哪位皇帝的统治时期?

(3)农业工具的创新极大地促进了生产的发展,列举唐朝出现的最典型的两例新农业生产具。

材料一 “自古皆贵(认为……尊贵)中华,贱(轻视)夷狄,朕独爱之如一。”

——《资治通鉴》

(4)材料一中的“中华”“夷狄”分别指的是什么 它表明了唐朝实行的是怎样的民族政策

材料二 唐朝是中国封建社会发展的高峰。伴随着对外交往的 ,繁荣的唐朝文化传遍世界,影响着世界。

(5)试举三例唐朝对世界影响深远的史实。

(6)结合隋唐历史,你认为如何才能构建和谐社会,实现国家的长治久安?

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一

隋朝大运河示意图注:通济渠:从洛阳引谷、洛二水到黄河,从板诸引黄河水疏通故道,入淮河,到山阳;邗沟:从山阳疏导春秋时期所开的邗沟,引淮河水入长江。

——摘编自冯天瑜主编《中华文化史》

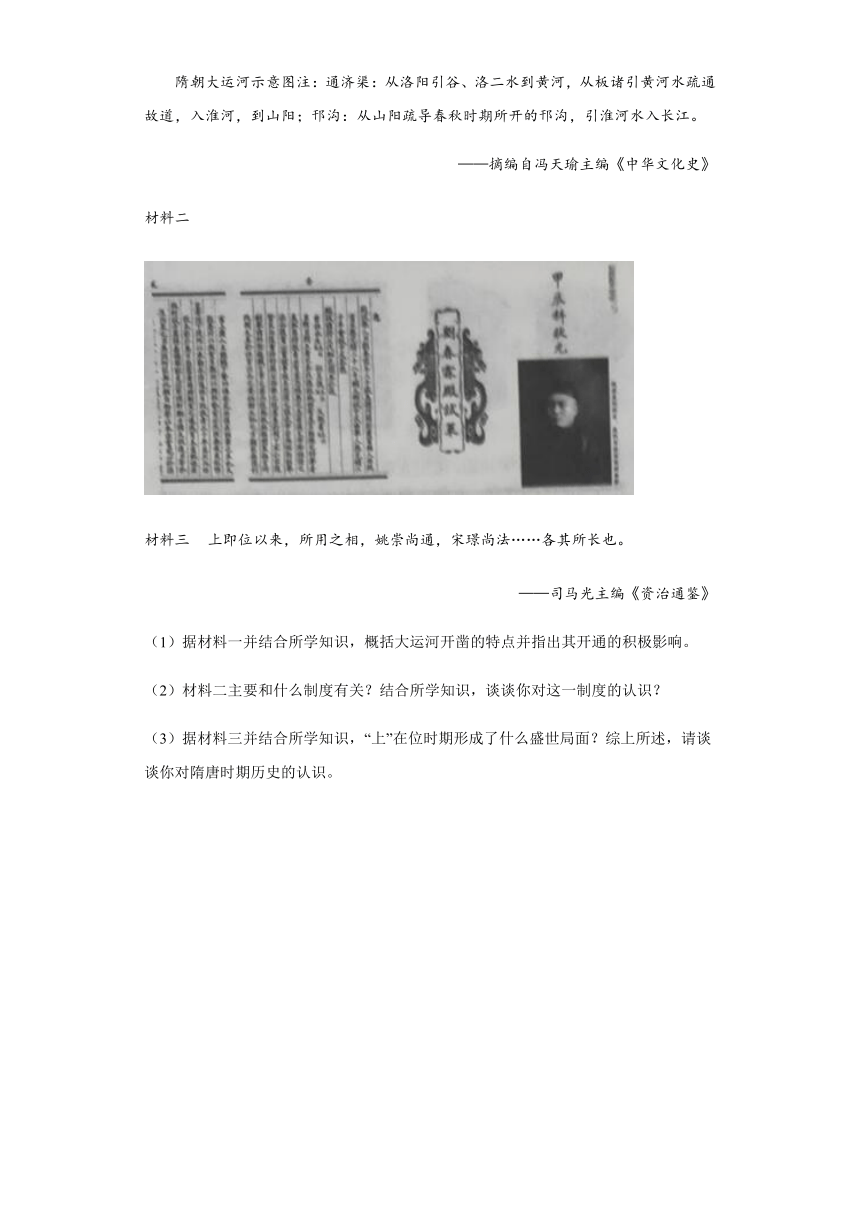

材料二

材料三 上即位以来,所用之相,姚崇尚通,宋璟尚法……各其所长也。

——司马光主编《资治通鉴》

(1)据材料一并结合所学知识,概括大运河开凿的特点并指出其开通的积极影响。

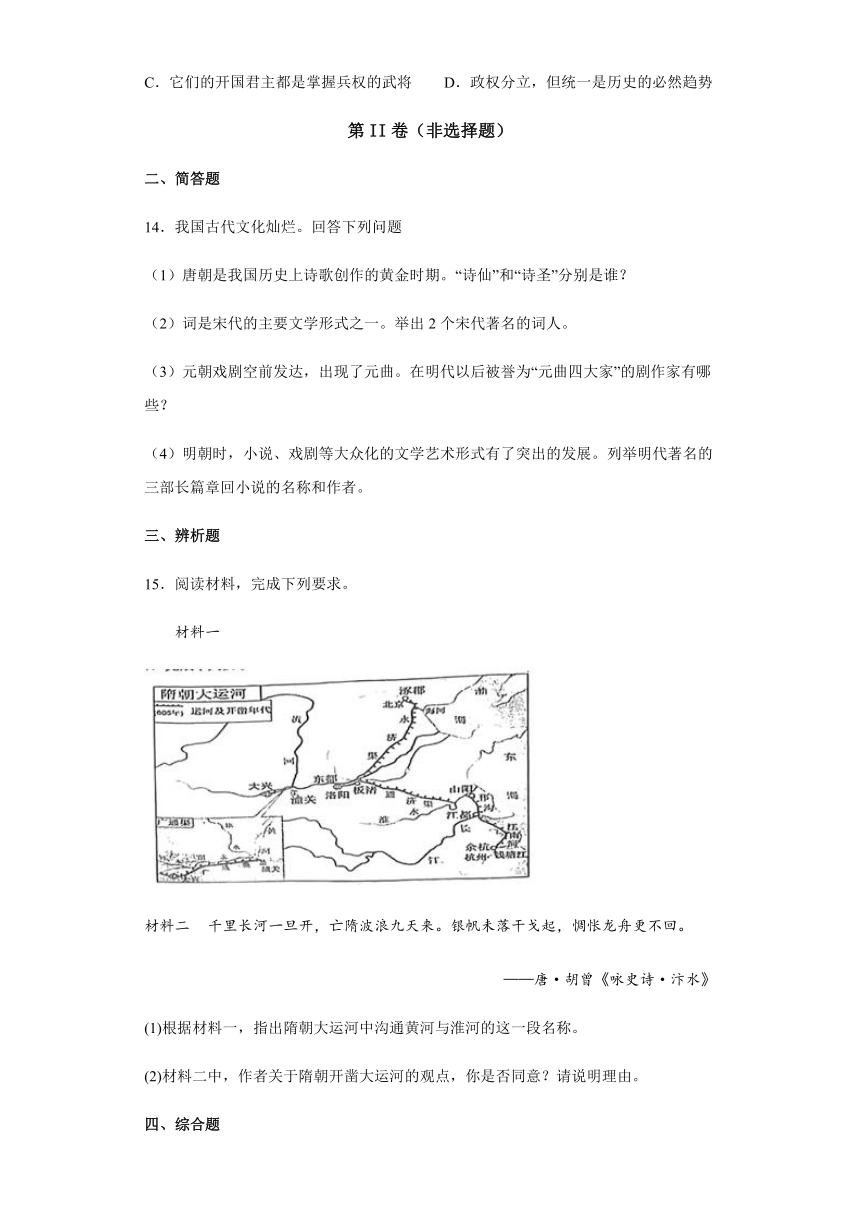

(2)材料二主要和什么制度有关?结合所学知识,谈谈你对这一制度的认识?

(3)据材料三并结合所学知识,“上”在位时期形成了什么盛世局面?综上所述,请谈谈你对隋唐时期历史的认识。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【解析】

【详解】

结合所学可知,在长安称帝,建立唐朝的是唐高祖李渊。BCD都属于唐太宗的统治措施,不符合题意。A与唐太宗无关,符合题意,故选A。

2.D

【解析】

【详解】

试题分析:本题考查的是隋朝大运河的相关知识,解决本题的关键是“亡隋和长河”,我们可判断出这是隋炀帝时期开凿的隋朝大运河,该材料讲述的是隋朝大运河的开凿,因为役使了大量的人民,最终激起了人民的反抗,导致隋朝灭亡,所以答案是D。

考点:人教新课标七年级下册·繁荣与开放的社会·繁盛一时的隋朝

3.C

【解析】

【详解】

试题分析:本题考查隋朝大运河相关知识,属识记层面的要求,难度不大。根据所学知识可知:隋朝大运河以洛阳为中心,北达涿郡,南至余杭,全长两千多公里,是古代世界最长的运河。它的开通,大大促进了我国南北经济的交流。故本题应选C项。

4.D

【解析】

【详解】

试题分析:本题考查的是“开元盛世”的相关内容。题干中杜甫的诗词描写的是唐朝开元时期的繁荣富庶景象,天下太平,远行走路,也很安全。唐玄宗统治前期,年号为“开元”。所以本题答案为D项。

考点:人教版七年级历史下册·繁荣与开放的社会·“开元盛世”

5.C

【解析】

【详解】

本题为反向选择题,按要求选择“未达到”的选项。依据所学知识,为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,从605年起,隋炀帝开通了大运河。但是,大运河的开通成为隋炀帝实施暴政的手段,不但没有巩固隋朝对全国的统治,反而加速了隋朝的灭亡。因此隋炀帝开通大运河的目的,未达到的是巩固隋朝对全国的统治,故选C。

6.D

【解析】

【详解】

结合所学可知,贞观之治是唐太宗时期的盛世局面,它在武则天在位之前,故D符合题意;武则天是中国历史上唯一的女皇帝,符合史实,故A不符合题意;武则天在位时期,社会经济持续发展,符合史实,故B不符合题意;武则天知人善任,重用有用之才,符合史实,故C不符合题意;故选D。

7.B

【解析】

【详解】

魏晋以来,官员大多从高门权贵的子弟中选拔。隋文帝时,开始用分科考试的方法来选拔官员;隋炀帝时,正式设置进士科,我国科举制度正式诞生,从此门第不高的读书人,可凭才学做官;选拔官吏的权力,也从地方集中到朝廷。它的主要方式是通过考试来选拔官员,淡化门第和出身。所以科举制选拔标准是才能和学识,B符合题意;综合上述分析可知ACD项不符,排除。故选择B。

8.D

【解析】

【详解】

依据所学,历史评价是指把所评价人或事放在较长期的历史发展过程中,看其是否符合历史发展的客观规律和大趋势,是否促进了生产力的发展,重在考察其较深远的影响和意义。题干由材料唐太宗的措施,被评价为是中国历史上的一代英主。D正确;题干“贞观”为唐太宗的年号是具体事实,A排除;唐太宗常用隋炀帝作为反面教材,是唐太宗采取的措施,B排除;“‘贞观’为唐太宗的年号,出自《易·系辞下》意为以正道示人。唐太宗常用隋炀帝作为反面教材,来警诫自己及下属”反映了唐太宗采取“贞观”为年号,是以正道示人的意思。C排除;故选D。

9.C

【解析】

【详解】

依据题干信息可知,“故乡若问登科事,便是当初老榜官” 反映了我国科举制度,故C符合题意;“自从贵主和亲后,一半胡风似汉家”反映的唐代与吐蕃的和亲,反映了民族融合,故A不合题意;“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来”反映的是唐代制瓷业的发展,故B不合题意;“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”反映的是唐代中外交流的盛况,故D不合题意。故此题选C。

【点睛】

抓住题干关键词“科举制度”是解题的关键,逐一分析各选项。

10.C

【解析】

【详解】

试题分析:本题考查的是玄奘西行的相关内容。贞观初年,僧人玄奘从长安出发,西行天竺,求取佛经。他一路上历经艰辛,到达天竺以后,玄奘寻师访友,研习佛法,获得了极高的声誉。所以答案选C。

考点:北师大版七年级下册·繁荣与开放的社会·开放与交流·玄奘西行

11.B

【解析】

【详解】

依据题干“水激轮转,众筒兜水,次底下倾于岸上……以灌稻田,日夜不息,绝胜人力。”的信息,结合所学可知,从材料中可以看出这种灌溉工具为筒车,筒车可随水力自行转动,把水由低处汲取到高处,提高灌溉能力,最早出现于唐朝,B项符合题意;ACD三项的内容与题干的内容无关,排除;故选B。

12.A

【解析】

【详解】

依据所学可知,581年杨坚建立隋朝,618年隋二世而亡。618年李渊建立唐朝。1271年忽必烈建立远程,1276年灭南宋,1279年统一全国,中国朝代更替表其中一二两处分别填写唐朝和元朝,A项符合题意,故此题选A。

13.B

【解析】

【详解】

本题是否定式的选择。依据题干“五代十国”,结合课本所学,五代十国是唐朝末年以来藩镇割据局面的延续,它们的开过君主都是掌握兵权的武将。北方政权更迭,故事不断,政局动荡不安。五代十国时期,虽然政权分立,但长期政治统一的历史影响和各地经济发展的密切联系,使统一始终是一个客观存在的必然趋势。B项错误符合题意。ACD三项不合题意,故选择B。

14.(1)李白;杜甫。

(2)苏轼、辛弃疾、柳永和李清照等。

(3)关汉卿、马致远、郑光祖、白朴。

(4)《三国演义》的作者是罗贯中;《水浒传》的作者是施耐庵; 《西游记》的作者是吴承恩。

【解析】

【详解】

(1)唐朝最著名的诗人有李白、杜甫、白居易。李白被称为“诗仙”,他的不朽名作有《蜀道难》和《望庐山瀑布》等;杜甫被后人称为“诗圣”,作品有《三吏》、《三别》。

(2) 北宋时期苏轼的词是《念奴娇·赤壁怀古》 ,南宋词人李清照著有《声声慢·寻寻觅觅》 ,南宋辛弃疾的词是《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》。

(3)“元曲四大家”是指关汉卿、马致远、郑光祖和白朴。

(4)《三国演义》的作者是罗贯中,我国章回体小说的开山之作 ;《水浒传》 作者是施耐庵 ,第一部以农民起义为题材的小说 ,《西游记》的作者是吴承恩,是一部富于浪漫主义色彩的神话小说。

15.(1)通济渠

(2)不同意。理由:虽然大运河的开凿有加重人民负担的一面,但是大运河的开凿大大促进了南北经济文化的交流。隋朝的灭亡是隋炀帝众多暴政的综合结果,并非只是因为开凿大运河所致。

【解析】

【详解】

(1)根据材料一图片可知,隋朝大运河中沟通黄河与淮河的这一段的名称是通济渠。隋朝大运河以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭,从北往南分永济渠,通济渠、邗沟、江南河四段,沟通了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,其中沟通黄河与淮河的这一段是通济渠,大运河的开通促进了南北政治、经济、文化交流。

(2)根据“千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。银帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。”可知,材料反映大运河的开通导致了隋朝的灭亡,虽然大运河的开凿有加重人民负担的一面,但是大运河的开凿大大促进了南北经济文化的交流。隋朝的灭亡是隋炀帝众多暴政的综合结果,并非只是因为开凿大运河所致。所以材料中作者的观点是错误的,我不同意他的观点。

16.(1)589年隋文帝杨坚灭掉陈朝;隋炀帝设立进士科。

(2)“贞观之治”、“开元盛世”;唐太宗、唐玄宗。

(3)曲辕犁、筒车。

(4)汉族、少数民族;开明。

(5)日本派遣唐使到中国;鉴真东渡;玄奘西游;日本留学生和留学僧到中国;日本以唐朝的制度为模式,进行政治改革;日本参照汉字创制了日本文字;日本在社会生活上至今还保留着唐朝人的某些风尚;新罗仿唐制建立了政治制度,采用科举制选拔官吏等。

(6)国家应该创造人与人公平竞争的机会;国家要注意培养人才,重用人才;大力加强民主与法制建设;人与人之间应该互相尊重,彼此信任。

【解析】

【详解】

(1)结合所学知识可知,581年,北周外戚杨坚夺取政权,建立隋朝,年号开皇,杨坚就是隋文帝;589年,隋朝灭掉了南方的陈朝,统一全国。因此隋朝统一全国的标志是589年隋文帝杨坚灭掉陈朝。隋炀帝时期进士科的设立标志着科举制度的正式确立。

(2)结合所学知识可知,唐朝前期出现的两个盛世局面,分别是唐太宗李世民统治时期的出现的“贞观之治”;唐玄宗李隆基统治前期的“开元盛世”。

(3)结合所学知识可知,唐朝出现的最典型的两例新农业生产具,分别用于耕作和灌溉的曲辕犁、筒车。

(4)根据材料一“自古皆贵(认为……尊贵)中华,贱(轻视)夷狄,朕独爱之如一”可知,意思是,自古以来的统治者,都重视中原的汉族,而轻视那些少数民族,而我(朕)却对他们一视同仁! 结合所学知识可知,"中华"指的是中原的汉族;"夷狄"是指少数民族。它表明了唐朝实行开明的民族政策。

(5)结合所学知识可知,唐朝对世界影响深远的史实有玄奘西游天竺取经回来后,根据旅途见闻,写成《大唐西域记》,这本书是研究中亚、印度半岛以及我国新疆地区历史和佛学的重要典藉。鉴真东渡日本,为中日两国的友好交往做出了突出贡献。

(6)根据隋唐历史,结合所学知识可知,构建和谐社会,实现国家的长治久安就要大力加强民主与法制建设;人与人之间应该互相尊重,彼此信任,创造人与人公平竞争的机会;国家要注意培养人才,重用人才等。

【点睛】

解答第一问的关键是识记隋朝统一全国的标志是589年隋文帝杨坚灭掉陈朝;隋炀帝时期进士科的设立标志着科举制度的正式确立。解答第二问的关键是识记贞观之治和开元盛世。解答第三问需要识记曲辕犁、筒车。解答第四问的关键是识记唐朝实行开明的民族政策。解答第五问需要识记唐朝对世界影响深远的史实。解答第六问的关键是认识构建和谐社会,实现国家的长治久安就要大力加强民主与法制建设;人与人之间应该互相尊重,彼此信任,创造人与人公平竞争的机会;国家要注意培养人才,重用人才等。

17.(1)以洛阳为中心、利用天然河道和已有的古运河;加强了南北地区政治、经济、文化交流。

(2)科举制;是中国古代选官制度的重大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了管理选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,推动了教育的发展。

(3)开元盛世;隋唐历史对后世产生深远影响。

【解析】

【分析】

【详解】

(1)特点:根据材料一“隋朝大运河示意图注:通济渠:从洛阳引谷、洛二水到黄河,从板诸引黄河水疏通故道,入淮河,到山阳;邗沟:从山阳疏导春秋时期所开的邗沟,引淮河水入长江。”结合所学可从大运河以洛阳为中心、利用天然河道和已有的古运河回答其特点;影响:根据所学可知大运河加强了南北地区政治、经济、文化交流。

(2)制度:根据材料二“刘春霖殿试卷”结合所学可知是与科举制有关;认识:根据所学可从是中国古代选官制度的重大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了管理选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,推动了教育的发展来回答对这一制度的认识。

(3)根据材料三“上即位以来,所用之相,姚崇尚通,宋璟尚法……各其所长也。”可知任用姚崇、宋璟做宰相,结合所学可知是唐玄宗统治前期的开元盛世;根据隋朝的大运河、科举制以及唐的开元盛世可从隋唐历史对后世产生深远影响来回答获得的认识。答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.唐太宗是一位被誉为千古一帝的贤君。下列事迹与他无关的是( )

A.在长安称帝,建立唐朝 B.轻徭薄赋,减省刑法

C.增加科举考试科目 D.任用贤才和虚心纳谏

2.“千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。”以上诗句中的“千里长河”指的是 ( )

A.黄河 B.长江 C.淮河 D.大运河

3.隋朝末年,家住余杭的一位商人想通过最便捷的方式去洛阳,他选择的出行方式最可能是( )

A.乘汽车 B.坐轿子 C.乘船 D.坐火车

4.诗句“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实”反映的是下列哪位皇帝统治前期的繁荣景象

A.隋文帝 B.唐太宗 C.武则天 D.唐玄宗

5.隋炀帝开通大运河的目的,未达到的是( )

A.乘龙舟游江南 B.沟通南北交通

C.巩固隋朝对全国的统治 D.将长江水引入华北干旱地区

6.若要为武则天的无字碑补题碑文,下列内容不可能出现的是

A.中国历史上唯一的女皇帝 B.社会经济持续发展

C.重用有用之才 D.为“贞观之治”的到来奠定了基础

7.科举制创立于隋朝。作为一种选官制度,其选拔标准是

A.门第的高低 B.才能和学识 C.帝王的喜好 D.财富的多寡

8.“‘贞观’为唐太宗的年号,出自《易·系辞下》意为以正道示人。唐太宗常用隋炀帝作为反面教材,来警诫自己及下属。唐太宗是中国历史上的一代英主,将中国传统农业社会推向鼎盛时期。”上文所述,属历史评价的是

A.“贞观”为唐太宗的年号 B.唐太宗常用隋炀帝作为反面教材

C.“贞观”意为以正道示人 D.唐太宗是中国历史上的一代英主

9.以下诗歌反映了我国科举制度的是

A.自从贵主和亲后,一半胡风似汉家

B.九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来

C.故乡若问登科事,便是当初老榜官

D.九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒

10.复旦大学钱文忠教授在讲述唐朝对外关系时说:“一个伟大僧人西行取经的传奇故事,一条由信念、坚持和智慧浇铸而成的求知之路,一个民族胸襟开阔、海纳百川的真实写照。”这位“伟大僧人”是( )

A.释迦牟尼 B.鉴真

C.玄奘 D.郦道元

11.“水激轮转,众筒兜水,次底下倾于岸上……以灌稻田,日夜不息,绝胜人力。”这种提水灌溉工具是

A.水排 B.筒车 C.曲辕犁 D.楼车

12.下图为某同学整理的中国朝代更替表其中一二两处分别填写( )

A.唐朝 元朝 B.唐朝 清朝 C.元朝 唐朝 D.清朝 唐朝

13.“五代十国”是中国历史上的一段大分裂时期。关于这一时期的表述,不正确的是( )

A.它们是唐朝末年以来藩镇割据的延续 B.北方政局相对稳定,经济有一定发展

C.它们的开国君主都是掌握兵权的武将 D.政权分立,但统一是历史的必然趋势

第II卷(非选择题)

二、简答题

14.我国古代文化灿烂。回答下列问题

(1)唐朝是我国历史上诗歌创作的黄金时期。“诗仙”和“诗圣”分别是谁?

(2)词是宋代的主要文学形式之一。举出2个宋代著名的词人。

(3)元朝戏剧空前发达,出现了元曲。在明代以后被誉为“元曲四大家”的剧作家有哪些?

(4)明朝时,小说、戏剧等大众化的文学艺术形式有了突出的发展。列举明代著名的三部长篇章回小说的名称和作者。

三、辨析题

15.阅读材料,完成下列要求。

材料一

材料二 千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。银帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

——唐·胡曾《咏史诗·汴水》

(1)根据材料一,指出隋朝大运河中沟通黄河与淮河的这一段名称。

(2)材料二中,作者关于隋朝开凿大运河的观点,你是否同意?请说明理由。

四、综合题

16.隋唐是经历了长期分裂后的两个大一统王朝,隋唐是中国历史上最强盛的时期。隋唐时期的各种制度和政策,对于我们今天建设和谐社会、共同繁荣的和谐世界,依然有着很多可以借鉴的地方。请结合所学知识,回答下列问题:

(1)隋朝统一全国的标志是什么?科举制度诞生的标志是什么?

(2)唐朝前期出现了哪两个盛世局面?分别出现在哪位皇帝的统治时期?

(3)农业工具的创新极大地促进了生产的发展,列举唐朝出现的最典型的两例新农业生产具。

材料一 “自古皆贵(认为……尊贵)中华,贱(轻视)夷狄,朕独爱之如一。”

——《资治通鉴》

(4)材料一中的“中华”“夷狄”分别指的是什么 它表明了唐朝实行的是怎样的民族政策

材料二 唐朝是中国封建社会发展的高峰。伴随着对外交往的 ,繁荣的唐朝文化传遍世界,影响着世界。

(5)试举三例唐朝对世界影响深远的史实。

(6)结合隋唐历史,你认为如何才能构建和谐社会,实现国家的长治久安?

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一

隋朝大运河示意图注:通济渠:从洛阳引谷、洛二水到黄河,从板诸引黄河水疏通故道,入淮河,到山阳;邗沟:从山阳疏导春秋时期所开的邗沟,引淮河水入长江。

——摘编自冯天瑜主编《中华文化史》

材料二

材料三 上即位以来,所用之相,姚崇尚通,宋璟尚法……各其所长也。

——司马光主编《资治通鉴》

(1)据材料一并结合所学知识,概括大运河开凿的特点并指出其开通的积极影响。

(2)材料二主要和什么制度有关?结合所学知识,谈谈你对这一制度的认识?

(3)据材料三并结合所学知识,“上”在位时期形成了什么盛世局面?综上所述,请谈谈你对隋唐时期历史的认识。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【解析】

【详解】

结合所学可知,在长安称帝,建立唐朝的是唐高祖李渊。BCD都属于唐太宗的统治措施,不符合题意。A与唐太宗无关,符合题意,故选A。

2.D

【解析】

【详解】

试题分析:本题考查的是隋朝大运河的相关知识,解决本题的关键是“亡隋和长河”,我们可判断出这是隋炀帝时期开凿的隋朝大运河,该材料讲述的是隋朝大运河的开凿,因为役使了大量的人民,最终激起了人民的反抗,导致隋朝灭亡,所以答案是D。

考点:人教新课标七年级下册·繁荣与开放的社会·繁盛一时的隋朝

3.C

【解析】

【详解】

试题分析:本题考查隋朝大运河相关知识,属识记层面的要求,难度不大。根据所学知识可知:隋朝大运河以洛阳为中心,北达涿郡,南至余杭,全长两千多公里,是古代世界最长的运河。它的开通,大大促进了我国南北经济的交流。故本题应选C项。

4.D

【解析】

【详解】

试题分析:本题考查的是“开元盛世”的相关内容。题干中杜甫的诗词描写的是唐朝开元时期的繁荣富庶景象,天下太平,远行走路,也很安全。唐玄宗统治前期,年号为“开元”。所以本题答案为D项。

考点:人教版七年级历史下册·繁荣与开放的社会·“开元盛世”

5.C

【解析】

【详解】

本题为反向选择题,按要求选择“未达到”的选项。依据所学知识,为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,从605年起,隋炀帝开通了大运河。但是,大运河的开通成为隋炀帝实施暴政的手段,不但没有巩固隋朝对全国的统治,反而加速了隋朝的灭亡。因此隋炀帝开通大运河的目的,未达到的是巩固隋朝对全国的统治,故选C。

6.D

【解析】

【详解】

结合所学可知,贞观之治是唐太宗时期的盛世局面,它在武则天在位之前,故D符合题意;武则天是中国历史上唯一的女皇帝,符合史实,故A不符合题意;武则天在位时期,社会经济持续发展,符合史实,故B不符合题意;武则天知人善任,重用有用之才,符合史实,故C不符合题意;故选D。

7.B

【解析】

【详解】

魏晋以来,官员大多从高门权贵的子弟中选拔。隋文帝时,开始用分科考试的方法来选拔官员;隋炀帝时,正式设置进士科,我国科举制度正式诞生,从此门第不高的读书人,可凭才学做官;选拔官吏的权力,也从地方集中到朝廷。它的主要方式是通过考试来选拔官员,淡化门第和出身。所以科举制选拔标准是才能和学识,B符合题意;综合上述分析可知ACD项不符,排除。故选择B。

8.D

【解析】

【详解】

依据所学,历史评价是指把所评价人或事放在较长期的历史发展过程中,看其是否符合历史发展的客观规律和大趋势,是否促进了生产力的发展,重在考察其较深远的影响和意义。题干由材料唐太宗的措施,被评价为是中国历史上的一代英主。D正确;题干“贞观”为唐太宗的年号是具体事实,A排除;唐太宗常用隋炀帝作为反面教材,是唐太宗采取的措施,B排除;“‘贞观’为唐太宗的年号,出自《易·系辞下》意为以正道示人。唐太宗常用隋炀帝作为反面教材,来警诫自己及下属”反映了唐太宗采取“贞观”为年号,是以正道示人的意思。C排除;故选D。

9.C

【解析】

【详解】

依据题干信息可知,“故乡若问登科事,便是当初老榜官” 反映了我国科举制度,故C符合题意;“自从贵主和亲后,一半胡风似汉家”反映的唐代与吐蕃的和亲,反映了民族融合,故A不合题意;“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来”反映的是唐代制瓷业的发展,故B不合题意;“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”反映的是唐代中外交流的盛况,故D不合题意。故此题选C。

【点睛】

抓住题干关键词“科举制度”是解题的关键,逐一分析各选项。

10.C

【解析】

【详解】

试题分析:本题考查的是玄奘西行的相关内容。贞观初年,僧人玄奘从长安出发,西行天竺,求取佛经。他一路上历经艰辛,到达天竺以后,玄奘寻师访友,研习佛法,获得了极高的声誉。所以答案选C。

考点:北师大版七年级下册·繁荣与开放的社会·开放与交流·玄奘西行

11.B

【解析】

【详解】

依据题干“水激轮转,众筒兜水,次底下倾于岸上……以灌稻田,日夜不息,绝胜人力。”的信息,结合所学可知,从材料中可以看出这种灌溉工具为筒车,筒车可随水力自行转动,把水由低处汲取到高处,提高灌溉能力,最早出现于唐朝,B项符合题意;ACD三项的内容与题干的内容无关,排除;故选B。

12.A

【解析】

【详解】

依据所学可知,581年杨坚建立隋朝,618年隋二世而亡。618年李渊建立唐朝。1271年忽必烈建立远程,1276年灭南宋,1279年统一全国,中国朝代更替表其中一二两处分别填写唐朝和元朝,A项符合题意,故此题选A。

13.B

【解析】

【详解】

本题是否定式的选择。依据题干“五代十国”,结合课本所学,五代十国是唐朝末年以来藩镇割据局面的延续,它们的开过君主都是掌握兵权的武将。北方政权更迭,故事不断,政局动荡不安。五代十国时期,虽然政权分立,但长期政治统一的历史影响和各地经济发展的密切联系,使统一始终是一个客观存在的必然趋势。B项错误符合题意。ACD三项不合题意,故选择B。

14.(1)李白;杜甫。

(2)苏轼、辛弃疾、柳永和李清照等。

(3)关汉卿、马致远、郑光祖、白朴。

(4)《三国演义》的作者是罗贯中;《水浒传》的作者是施耐庵; 《西游记》的作者是吴承恩。

【解析】

【详解】

(1)唐朝最著名的诗人有李白、杜甫、白居易。李白被称为“诗仙”,他的不朽名作有《蜀道难》和《望庐山瀑布》等;杜甫被后人称为“诗圣”,作品有《三吏》、《三别》。

(2) 北宋时期苏轼的词是《念奴娇·赤壁怀古》 ,南宋词人李清照著有《声声慢·寻寻觅觅》 ,南宋辛弃疾的词是《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》。

(3)“元曲四大家”是指关汉卿、马致远、郑光祖和白朴。

(4)《三国演义》的作者是罗贯中,我国章回体小说的开山之作 ;《水浒传》 作者是施耐庵 ,第一部以农民起义为题材的小说 ,《西游记》的作者是吴承恩,是一部富于浪漫主义色彩的神话小说。

15.(1)通济渠

(2)不同意。理由:虽然大运河的开凿有加重人民负担的一面,但是大运河的开凿大大促进了南北经济文化的交流。隋朝的灭亡是隋炀帝众多暴政的综合结果,并非只是因为开凿大运河所致。

【解析】

【详解】

(1)根据材料一图片可知,隋朝大运河中沟通黄河与淮河的这一段的名称是通济渠。隋朝大运河以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭,从北往南分永济渠,通济渠、邗沟、江南河四段,沟通了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,其中沟通黄河与淮河的这一段是通济渠,大运河的开通促进了南北政治、经济、文化交流。

(2)根据“千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。银帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。”可知,材料反映大运河的开通导致了隋朝的灭亡,虽然大运河的开凿有加重人民负担的一面,但是大运河的开凿大大促进了南北经济文化的交流。隋朝的灭亡是隋炀帝众多暴政的综合结果,并非只是因为开凿大运河所致。所以材料中作者的观点是错误的,我不同意他的观点。

16.(1)589年隋文帝杨坚灭掉陈朝;隋炀帝设立进士科。

(2)“贞观之治”、“开元盛世”;唐太宗、唐玄宗。

(3)曲辕犁、筒车。

(4)汉族、少数民族;开明。

(5)日本派遣唐使到中国;鉴真东渡;玄奘西游;日本留学生和留学僧到中国;日本以唐朝的制度为模式,进行政治改革;日本参照汉字创制了日本文字;日本在社会生活上至今还保留着唐朝人的某些风尚;新罗仿唐制建立了政治制度,采用科举制选拔官吏等。

(6)国家应该创造人与人公平竞争的机会;国家要注意培养人才,重用人才;大力加强民主与法制建设;人与人之间应该互相尊重,彼此信任。

【解析】

【详解】

(1)结合所学知识可知,581年,北周外戚杨坚夺取政权,建立隋朝,年号开皇,杨坚就是隋文帝;589年,隋朝灭掉了南方的陈朝,统一全国。因此隋朝统一全国的标志是589年隋文帝杨坚灭掉陈朝。隋炀帝时期进士科的设立标志着科举制度的正式确立。

(2)结合所学知识可知,唐朝前期出现的两个盛世局面,分别是唐太宗李世民统治时期的出现的“贞观之治”;唐玄宗李隆基统治前期的“开元盛世”。

(3)结合所学知识可知,唐朝出现的最典型的两例新农业生产具,分别用于耕作和灌溉的曲辕犁、筒车。

(4)根据材料一“自古皆贵(认为……尊贵)中华,贱(轻视)夷狄,朕独爱之如一”可知,意思是,自古以来的统治者,都重视中原的汉族,而轻视那些少数民族,而我(朕)却对他们一视同仁! 结合所学知识可知,"中华"指的是中原的汉族;"夷狄"是指少数民族。它表明了唐朝实行开明的民族政策。

(5)结合所学知识可知,唐朝对世界影响深远的史实有玄奘西游天竺取经回来后,根据旅途见闻,写成《大唐西域记》,这本书是研究中亚、印度半岛以及我国新疆地区历史和佛学的重要典藉。鉴真东渡日本,为中日两国的友好交往做出了突出贡献。

(6)根据隋唐历史,结合所学知识可知,构建和谐社会,实现国家的长治久安就要大力加强民主与法制建设;人与人之间应该互相尊重,彼此信任,创造人与人公平竞争的机会;国家要注意培养人才,重用人才等。

【点睛】

解答第一问的关键是识记隋朝统一全国的标志是589年隋文帝杨坚灭掉陈朝;隋炀帝时期进士科的设立标志着科举制度的正式确立。解答第二问的关键是识记贞观之治和开元盛世。解答第三问需要识记曲辕犁、筒车。解答第四问的关键是识记唐朝实行开明的民族政策。解答第五问需要识记唐朝对世界影响深远的史实。解答第六问的关键是认识构建和谐社会,实现国家的长治久安就要大力加强民主与法制建设;人与人之间应该互相尊重,彼此信任,创造人与人公平竞争的机会;国家要注意培养人才,重用人才等。

17.(1)以洛阳为中心、利用天然河道和已有的古运河;加强了南北地区政治、经济、文化交流。

(2)科举制;是中国古代选官制度的重大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了管理选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,推动了教育的发展。

(3)开元盛世;隋唐历史对后世产生深远影响。

【解析】

【分析】

【详解】

(1)特点:根据材料一“隋朝大运河示意图注:通济渠:从洛阳引谷、洛二水到黄河,从板诸引黄河水疏通故道,入淮河,到山阳;邗沟:从山阳疏导春秋时期所开的邗沟,引淮河水入长江。”结合所学可从大运河以洛阳为中心、利用天然河道和已有的古运河回答其特点;影响:根据所学可知大运河加强了南北地区政治、经济、文化交流。

(2)制度:根据材料二“刘春霖殿试卷”结合所学可知是与科举制有关;认识:根据所学可从是中国古代选官制度的重大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了管理选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,推动了教育的发展来回答对这一制度的认识。

(3)根据材料三“上即位以来,所用之相,姚崇尚通,宋璟尚法……各其所长也。”可知任用姚崇、宋璟做宰相,结合所学可知是唐玄宗统治前期的开元盛世;根据隋朝的大运河、科举制以及唐的开元盛世可从隋唐历史对后世产生深远影响来回答获得的认识。答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源