广西南宁市天桃实验学校2019-2020学年七年级(下)开学历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 广西南宁市天桃实验学校2019-2020学年七年级(下)开学历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 329.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-08 13:11:08 | ||

图片预览

文档简介

广西南宁市天桃实验学校2019-2020学年七年级(下)开学历史试卷

一、单选题(本大题共30小题,共60.0分)

“1929年,我国青年考古工作者裴文中在周口店的山洞里,发掘出一个完整的远古人类 头盖骨化石。他兴奋地断定,这是远古人类的遗骨。”材料中的“远古人类”是( )

A. 元谋人 B. 北京人 C. 半坡人 D. 山顶洞人

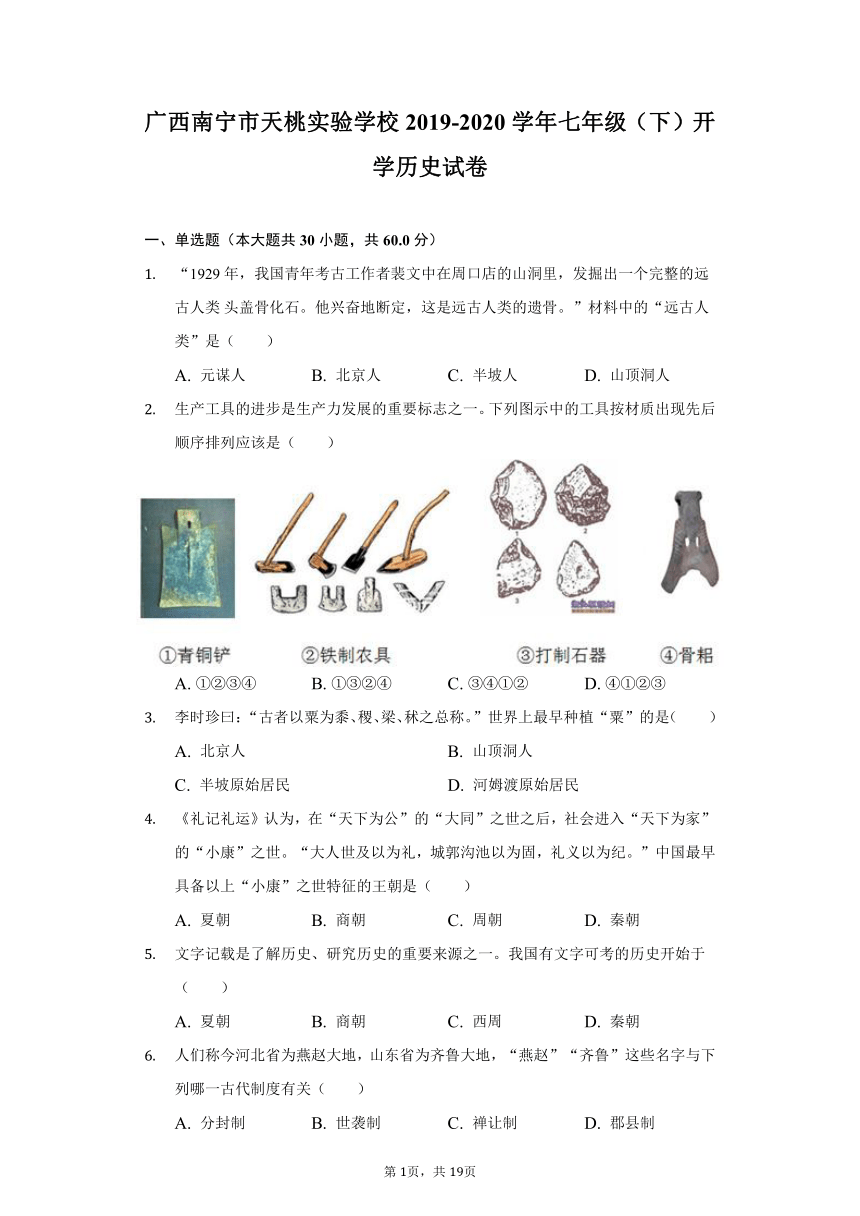

生产工具的进步是生产力发展的重要标志之一。下列图示中的工具按材质出现先后顺序排列应该是( )

A. ①②③④ B. ①③②④ C. ③④①② D. ④①②③

李时珍曰:“古者以粟为黍、稷、梁、秫之总称。”世界上最早种植“粟”的是( )

A. 北京人 B. 山顶洞人

C. 半坡原始居民 D. 河姆渡原始居民

《礼记礼运》认为,在“天下为公”的“大同”之世之后,社会进入“天下为家”的“小康”之世。“大人世及以为礼,城郭沟池以为固,礼义以为纪。”中国最早具备以上“小康”之世特征的王朝是( )

A. 夏朝 B. 商朝 C. 周朝 D. 秦朝

文字记载是了解历史、研究历史的重要来源之一。我国有文字可考的历史开始于( )

A. 夏朝 B. 商朝 C. 西周 D. 秦朝

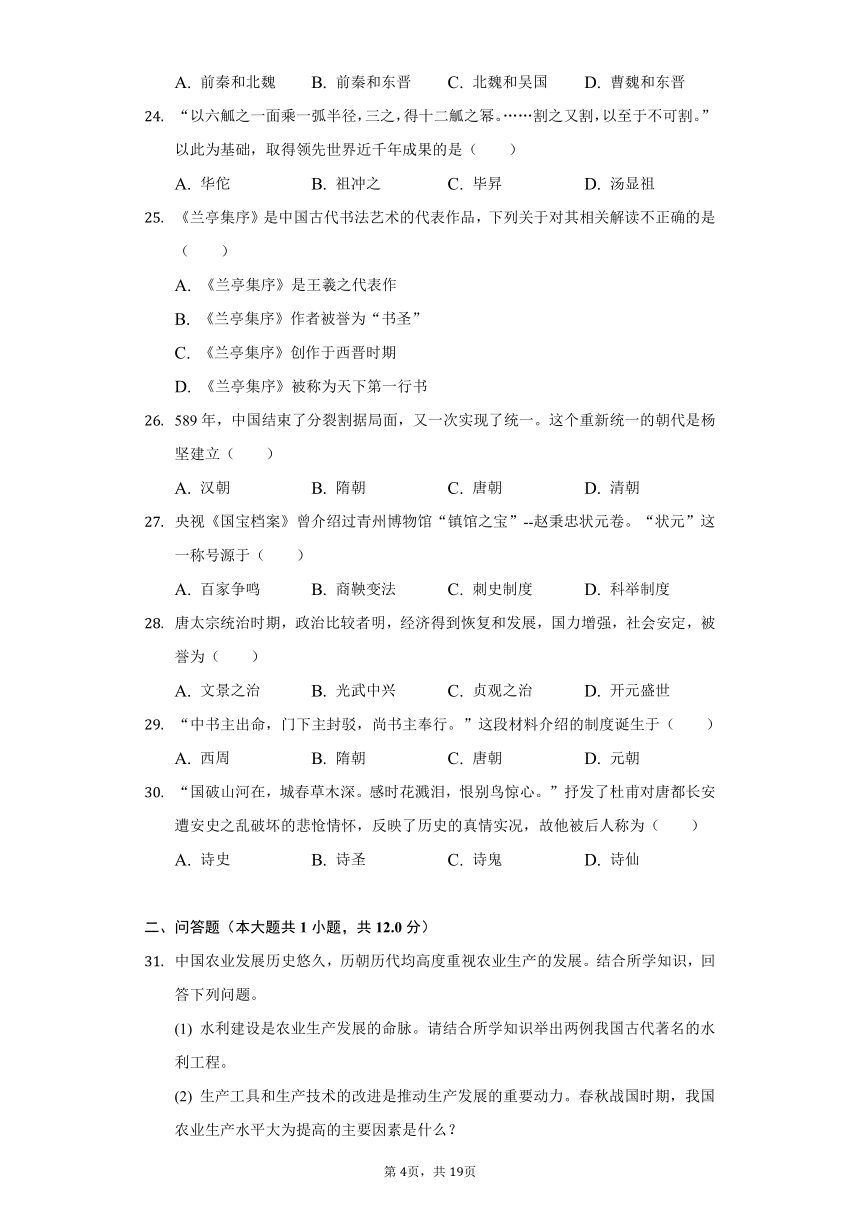

人们称今河北省为燕赵大地,山东省为齐鲁大地,“燕赵”“齐鲁”这些名字与下列哪一古代制度有关( )

A. 分封制 B. 世袭制 C. 禅让制 D. 郡县制

范文澜在《中国通史简编》中说:“秦国新法十年,秦民大悦,路不拾遗,山无盗贼,家给人足,民勇于公战,秦成为第一大强国”。材料中“秦国新法”反映的是( )

A. 分封制 B. 商鞅变法 C. 郡县制 D. 中央集权制

曾有人形容秦朝时 “ 赭衣塞路,囹圄成市 “, 意思是道路上挤满了穿囚衣的犯人,监狱里关满了人,如同集市一样。这些现象说明秦朝时期( )

A. 人社会治安混乱 B. 国民素质不高

C. 人民法制观念淡薄 D. 刑法严酷

下列关于孔子思想主张的描述中,不正确的一项是( )

A. “仁”就是要爱人,理解体贴别人,“己所不欲,勿施于人”

B. “礼”就是要求人们能够约束自己,加强个人修养

C. 主张以“德”教化人民,反对严酷的刑罚

D. 主张实行“法治”,制定严酷的刑罚镇压人民的反抗

我国历史上第一个统一的封建王朝开始于( )

A. 公元前2070年 B. 公元前1600年 C. 公元前221年 D. 18000年前

与“斩木为兵,揭竿为旗”相关的历史事件是( )

A. 大泽乡起义 B. 巨鹿之战 C. 楚汉战争 D. 长平之战

被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”的我国第一部纪传体通史是( )

A. 《论语》 B. 《离骚》 C. 《史记》 D. 《资治通鉴》

生活在东汉时期、著有《伤寒杂病论》一书、被后人尊称为“医圣”的是( )

A. 华佗 B. 张仲景 C. 李时珍 D. 郦道元

成语“乱七八糟”和两个历史事件有关,“乱七”和西汉景帝时的”七国之乱”有关,“八糟”和晋惠帝时的“八王之乱”有关。“八王之乱”发生的朝代是( )

A. 东汉 B. 东晋 C. 西晋 D. 北魏

西汉统治者在充分认识到“先富民,再强国”的道理后,在王朝建立之初采取的富民政策是( )

A. 力倡节俭 B. 大兴文治 C. 休养生息 D. 平抑物价

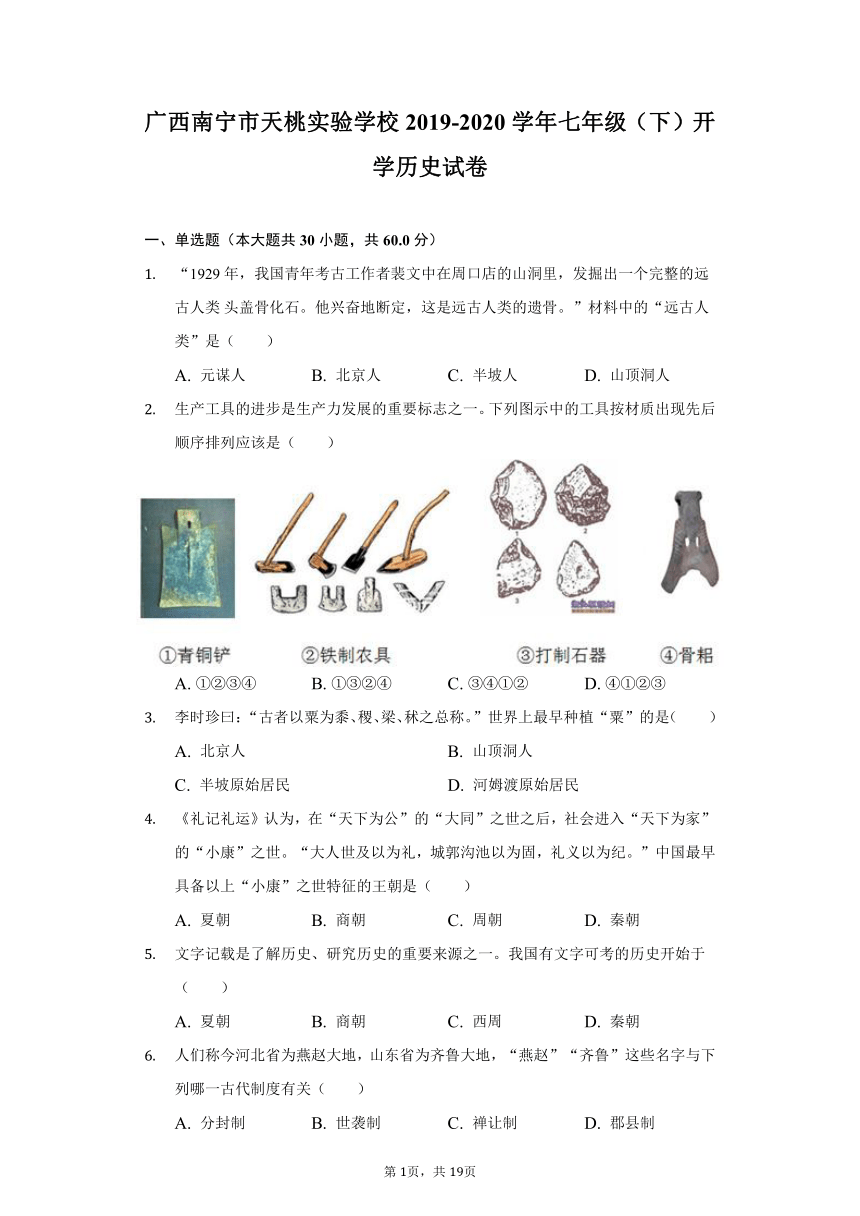

阅读下图“西汉初期中央和封国力量的对比”,判断其反映的社会问题( )

A. 推恩令加强了中央对地方的控制 B. 王国数量大大增加

C. 诸侯国势力强大威胁着中央王朝 D. 西汉王朝四分五裂

他被誉为伟大的外交家、探险家,是“丝绸之路的开拓者”。他是( )

A. 汉武帝 B. 董仲舒 C. 卫青 D. 张骞

“自古书契多编以竹简,其用缣帛者谓之为纸,缣贵而简重,并不便于人……用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸。”材料中所描述的史实是( )

A. 西汉时人们懂得造纸的基本方法

B. 蔡伦改进造纸术,提高纸质的质量

C. 张衡发明地动仪,领先欧洲1700年

D. 华佗编练“五禽戏”,帮助人们强健身体

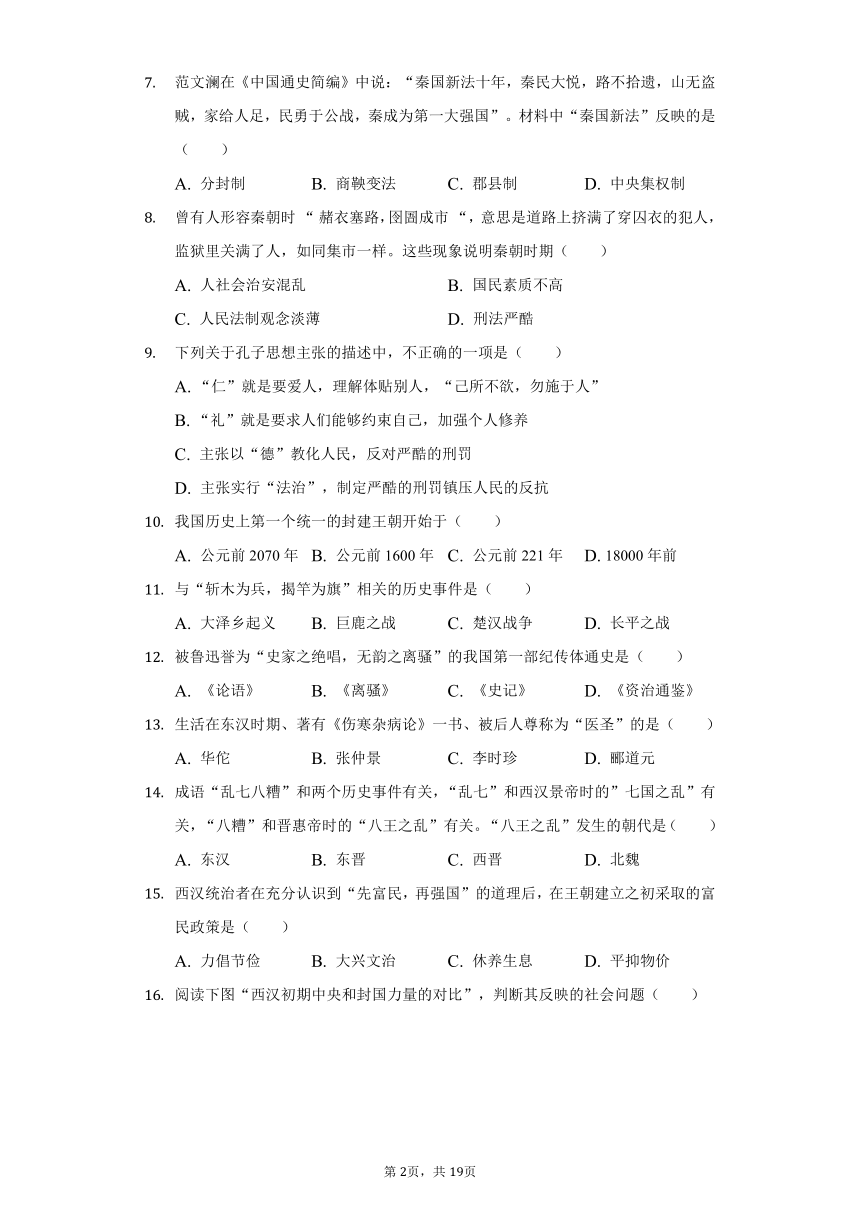

如图示意图反映出( )

A. 东汉末年军阀割据 B. 三国鼎立局面形成

C. 统一趋势不断加强 D. 魏晋时期政权并立

东汉末年,关中地区人口从240万减少到50万,扬州从320万增加到433万,荆州(今湖北境内)从359万增加到620万。导致这一时期南北人口变化的主要因素是( )

A. 江南地区开发 B. 北方战乱频繁 C. 经济重心南移 D. 民族融合加强

“(江南)一岁或稔(丰收),则数郡忘饥。”这一现象开始出现于( )

A. 秦朝 B. 西汉 C. 东晋南朝 D. 宋朝

“……由是操之势力,不能复至南方,而三国之势遂定”,奠定这一局面的战役是( )

A. 官渡之战 B. 牧野之战 C. 淝水之战 D. 赤壁之战

十六国北朝时期,曾经统一黄河流域的政权有( )

A. 前秦和北魏 B. 前秦和东晋 C. 北魏和吴国 D. 曹魏和东晋

“以六觚之一面乘一弧半径,三之,得十二觚之幂。……割之又割,以至于不可割。”以此为基础,取得领先世界近千年成果的是( )

A. 华佗 B. 祖冲之 C. 毕昇 D. 汤显祖

《兰亭集序》是中国古代书法艺术的代表作品,下列关于对其相关解读不正确的是( )

A. 《兰亭集序》是王羲之代表作

B. 《兰亭集序》作者被誉为“书圣”

C. 《兰亭集序》创作于西晋时期

D. 《兰亭集序》被称为天下第一行书

589年,中国结束了分裂割据局面,又一次实现了统一。这个重新统一的朝代是杨坚建立( )

A. 汉朝 B. 隋朝 C. 唐朝 D. 清朝

央视《国宝档案》曾介绍过青州博物馆“镇馆之宝”--赵秉忠状元卷。“状元”这一称号源于( )

A. 百家争鸣 B. 商鞅变法 C. 刺史制度 D. 科举制度

唐太宗统治时期,政治比较者明,经济得到恢复和发展,国力增强,社会安定,被誉为( )

A. 文景之治 B. 光武中兴 C. 贞观之治 D. 开元盛世

“中书主出命,门下主封驳,尚书主奉行。”这段材料介绍的制度诞生于( )

A. 西周 B. 隋朝 C. 唐朝 D. 元朝

“国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。”抒发了杜甫对唐都长安遭安史之乱破坏的悲怆情怀,反映了历史的真情实况,故他被后人称为( )

A. 诗史 B. 诗圣 C. 诗鬼 D. 诗仙

二、问答题(本大题共1小题,共12.0分)

中国农业发展历史悠久,历朝历代均高度重视农业生产的发展。结合所学知识,回答下列问题。

(1) 水利建设是农业生产发展的命脉。请结合所学知识举出两例我国古代著名的水利工程。

(2) 生产工具和生产技术的改进是推动生产发展的重要动力。春秋战国时期,我国农业生产水平大为提高的主要因素是什么?

(3) 古人还非常善于总结农业生产的先进经验,在魏晋南北朝时期出现了哪一部农书?该书具有什么重要的历史地位?

(4) 三国两晋南北朝时期,南方经济得到了空前的发展,你认为最主要原因是什么?

(5) 当前我国政府也十分重视农业的发展,对此你可以提哪一些宝贵的建议?

三、材料解析题(本大题共2小题,共28.0分)

改革是社会发展的推动力,任何国家、任何民族都是在不断改革创新中向前发展的。阅读材料,回答问题。

材料一:子曰:“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。”

--《论语》材料二:据《史记 商君列传》记载,商鞅合并小都、小乡、小邑、小聚为县,设置县令、县丞,共三十一个县,由国君直接委派官员治理;努力从事农业生产,耕耘纺织送交粮食布帛多者,免除本人徭役……变法五年后,国家富强起来。

材料三:魏主下诏,以为“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也,宜改姓元氏。诸功臣旧族自代来者,姓或重复,皆改之。”

--《资治通鉴》

(1) 材料一中“霸诸侯”的国君是谁?他生活在哪个历史时期?

(2) 材料二反映了哪一次改革?材料中包含哪两项内容?

(3) 材料三反映的历史事件是什么?材料三反映了他的哪一项改革措施?改革措施产生了怎样的积极作用?

(4) 根据材料一至材料三,谈谈你对改革的认识。

秦汉时期是我国统一多民族国家建立和巩固的时期,历史留下了人类发展的足迹,指点着前进的航向。阅读材料,回答问题。

材料一:《秦汉王朝大事年表》

秦朝 汉朝

公元前221年,秦灭六国,结束春秋战国以来长期争战混乱的局面。 公元前202年,刘邦打败项羽,定都长安,建立汉朝

公元前221年,把全国分成36郡,以后又陆续增至40多郡。 公元前127年颁布推恩令,使诸侯王的封地和势力越来越小,无力对抗中央。

公元前215年,蒙恬率兵三十万打败匈奴,收复黄河以南土地。 公元前127至公元前119年,汉军三次发动对匈奴的战争,取得大胜,使北部诸郡得以安宁。

材料二:

材料三:中国提出并推动“一带一路”建设,就是要弘扬古丝绸之路和平友好、开放包容的精神,探索新形势下国际经济合作与发展的新模式。在平等、包容、合作、共赢的基础上续写共同发展的新篇章,最终形成互利共赢的利益共同体和共同发展繁荣的命运共同体。

--人民日报热点辨析

(1) 指出材料一出现“使诸侯王的封地和势力越来越小,无力对抗中央”的原因。依据材料一并结合所学,概括秦汉王朝在巩固统一方面有哪些共同点。

(2) 材料二图中AB两处汉代地名是什么?为加强对C处的管辖,西汉政府于何时设置了什么机构?该机构的设置有何历史意义?

(3) 材料二中古代丝绸之路最早开辟于哪个朝代?该通道的开通具有什么重要的历史意义?

(4) 材料三中的“一带一路”战略使得“丝绸之路”重新散发光彩,就此谈谈我国“一带一路”建设的现实意义。

(5) 综合上述材料,今天的中国发展可以汲取哪些历史智慧?

答案和解析

1.【答案】B

【解析】据所学知,1929年,我国青年考古工作者裴文中在周口店的山洞里发现了北京人遗址。北京人生活在距今约七十万年至二十万年的北京西南周口店的山洞里,还保留了猿的某些特征,手脚分工明显,但已经能够制造和使用工具。北京人制造的石器是打制石器。北京人将石块敲打成粗糙的石器,把树枝砍成木棒,凭着极原始的工具同大自然进行艰苦的斗争,过着群居生活,北京人开始使用天然火,增强了人们适应自然的能力,是人类进化过程中的一大进步。

故选:B。

本题以“1929年,我国青年考古工作者裴文中在周口店的山洞里,发掘出一个完整的远古人类头盖骨化石。他兴奋地断定,这是远古人类的遗骨。”为切入点,考查北京人的相关知识。1929年,我国青年考古工作者裴文中在周口店的山洞里发现了北京人遗址。

本题考查学生对历史知识的识记能力,准确掌握教材基础知识即可作答。

2.【答案】C

【解析】据图片并结合所学知识可知,①青铜铲出现于西周时期,②铁农具出现于春秋战国时期,③打制石器出现于元谋人时期,④骨耜出现于距今约7000年的河姆渡人时期。

故选:C。

本题考查生产工具的改进,掌握相关的基础知识。

本题考查生产工具的改进,考查学生的识记和理解能力,解题关键是熟练掌握基础知识。

3.【答案】C

【解析】我国是世界上最早种植粟的国家,生活在距今约五六千年陕西西安半坡村(黄河流域)的半坡原始居民普遍使用磨制石器和木制的耒耜、骨器,种植粟。

故选:C。

本题以李时珍曰:“古者以粟为黍、稷、梁、秫之总称”为切入点,考查半坡原始居民的相关知识点。

本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记半坡原始居民的相关史实。

4.【答案】A

【解析】由材料“‘天下为家’的‘小康’之世”可知,中国最早具备以上“小康”之世特征的王朝是夏朝。公元前2070年,禹建立我国历史上第一个国家--夏朝,我国漫长的原始社会到此结束,奴隶社会开始了。禹死后,启继承了王位,“家天下”取代了“公天下”。

故选:A。

本题以《礼记礼运》中的一段文字为切入点,考查夏朝建立的相关知识。

注意对材料的解读,识记夏朝建立的时间及其建立的意义。

5.【答案】B

【解析】甲骨文是商朝人刻在龟甲或兽骨上的文字。甲骨文已经具备了汉字结构的基本形式,是一种比较成熟的文字,我国有文字可考的历史,从商朝开始。

故选:B。

本题主要考查我国古老文字的有关知识。应重点掌握甲骨文的有关知识。

要注意区分甲骨文(商)、金文或铭文(商周)、大篆(西周)、小篆(秦)出现的朝代。

6.【答案】A

【解析】燕、赵、齐、鲁和楚都源于西周分封制出现的诸侯国。为了巩固统治,西周实行分封制,周天子把土地和平民、奴隶,分给亲属、功臣等,封他们为诸侯。诸侯必须服从周天子的命令,向周天子交纳贡品,平时镇守疆土,战时带兵随从天子作战。西周通过分封诸侯,开发了边远地区,加强了统治,成为一个强盛的国家。

故选:A。

本题考查了西周分封制。识记分封制的内容。

本题主要考查学生对历史知识的灵活运用能力,需要灵活运用西周分封制。

7.【答案】B

【解析】据题干“秦国新法十年,秦民大悦…秦成为第一大强国”可知,这是对商鞅变法的评述。公元前356年,商鞅在秦孝公的支持下开始变法,通过商鞅变法使秦国成为战国后期最富强的封建国家。故材料中“秦国新法”反映的是商鞅变法。

故选:B。

本题考查商鞅变法,掌握相关的基础知识。

本题考查商鞅变法,考查学生的识记和理解能力,解题关键是熟练掌握基础知识。

8.【答案】D

【解析】曾有人形容秦朝时“赭衣塞路,囹圄成市“,意思是道路上挤满了穿囚衣的犯人,监狱里关满了人,如同集市一样。这些现象说明秦朝时期刑法严酷。 秦始皇穷兵黩武、好大喜功,滥用民力,大兴土木。焚书坑儒,禁锢人们的思想;沉重的赋税、繁重的徭役和兵役;大量的农民被征发修筑长城、宫殿、驰道、建陵墓;其刑法极其严酷。秦的暴政导致了秦末农民战争,秦朝灭亡。

故选:D。

本题以秦朝时 “ 赭衣塞路,囹圄成市 “为切入点,主要考查秦的暴政.

本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力.理解并识记秦的暴政和秦末农民起义的相关史实.

9.【答案】D

【解析】主张实行“法治”,制定严酷的刑罚镇压人民的反抗的是法家思想,而孔子是儒家学派创始人,他提出“仁”的学说,主张“爱人”,要求统治者体察民情,爱惜民力,“为政以德”,反对苛政和任意刑杀。

故选:D。

本题考查了孔子的相关史实。

本题主要考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记孔子的思想主张。

10.【答案】C

【解析】结合所学知识可知,公元前221年,秦消灭了六国,从此结束了贵族王侯专政的王国时代,进入了君主专制的帝国时代,建立了我国历史上第一个统一的封建王朝-秦朝.

故选C.

本题考查秦朝统一.公元前221年,秦消灭了六国,建立了我国历史上第一个统一的封建王朝-秦朝.

掌握秦朝巩固统一的措施及影响.

11.【答案】A

【解析】公元前209年,陈胜、吴广被征发到渔阳戍守长城时,遇雨误期,按秦律误期当斩,陈胜吴广高呼“王侯将相,宁有种乎”,斩木为兵、揭竿而起,在大泽乡起义,起义军攻下陈,建立了张楚政权。陈胜吴广起义是中国历史上第一次大规模的农民起义。他们的革命首创精神鼓舞了后世千百万劳动人民起来反抗残暴的统治。

故选:A。

本题以与“斩木为兵,揭竿为旗”相关的历史事件为切入点,主要考查大泽乡起义。

本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记秦的暴政和秦末农民起义的相关史实。

12.【答案】C

【解析】A.《论语》是记录孔子言行的思想著作,

B.《离骚》是屈原的长诗,都不是史书;

C.《史记》因为文笔简洁,语言生动,刻画人物栩栩如生,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”的我国第一部纪传体通史。

D.《资治通鉴》是我国第一部编年体通史,

故选:C。

本题主要考查我国第一部纪传体通史。旨在考查学生的历史识记能力和辨析能力。

要注意《史记》是我国第一部纪传体通史,《资治通鉴》是我国第一部编年体通史,二者容易混淆。

13.【答案】B

【解析】题干给出了《伤寒杂病论》和“医圣”的尊称,东汉末年张仲景写成《伤寒杂病论》全面阐述了中医的理论和治病原则,他被后世尊称为“医圣”。

故选:B。

本题考查了医圣张仲景及医学著作《伤寒杂病论》。

本题较为简单,主要考查学生对基础知识的准确识记能力,需要准确识记张仲景的医学著作《伤寒杂病论》及后世尊称。

14.【答案】C

【解析】“八王之乱”发生的朝代是西晋。西晋统一后,统治集团迅速腐朽。由于第二代皇帝晋惠帝智力低下,无力治理国家,为争夺皇位,皇族内部爆发了“八王之乱”。八王之乱历时16年,西晋从此衰落。

故选:C。

本题考查了西晋。西晋统一后,统治集团迅速腐朽。316年匈奴人的一支武装灭亡了西晋。

本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记“八王之乱”发生在西晋时期。

15.【答案】C

【解析】依据所学,西汉建立初年,由于长期战争破坏,经济萧条,百姓流离失所,西汉统治者吸取秦亡的教训,在充分认识到“先富民,再强国”的道理后,采取休养生息政策,使经济得到恢复和发展。

故选:C。

本题考查西汉建立。

本题以西汉建立为背景,考查学生识记历史知识能力。

16.【答案】C

【解析】仔细观察图“西汉初期中央和封国力量的对比”可知,封国人数多于中央,封国辖郡多于中央,其反映的社会问题是诸候国势力强大威胁着中央王朝。西汉初年,为巩固国家的统治,汉初分封了许多王国。到汉武帝时,汉初分封的诸侯国,有相当的势力,严重威胁中央集权。汉武帝为加强中央集权,接受了主父偃的建议,颁布了“推恩令”,下令允许诸侯王将自己的封地分给子弟,建立较小的诸侯国。从此诸侯国越分越小,势力越弱,诸侯国对中央的威胁逐渐消除,加强了中央集权,使西汉实现了政治上的大一统。C选项符合题意。

故选:C。

本题以图“西汉初期中央和封国力量的对比”为依托,考查汉武帝推进大一统的知识点。注意掌握相关基础知识。

本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握汉武帝推进大一统的措施的相关历史史实。

17.【答案】D

【解析】据所学知识可知,张骞被誉为伟大的外交家、探险家,是丝绸之路的开拓者,是东西方文明交流的使者,开启了人类文明史上的大交流时代。为联合大月氏共同抗击匈奴,公元前138年,张骞第一次出使西域;为发展与西域各国友好关系,公元前119年,张骞第二次出使西域。张骞两次出使西域,加强了西域与内地之间的联系,为丝绸之路的开辟奠定基础,奠定了我国对西域管辖的基础。选项D符合题意。

故选:D。

本题主要考查张骞出使西域的相关史实。掌握相关基础知识。

本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握张骞出使西域的相关史实。

18.【答案】B

【解析】“自古书契多编以竹简,其用缣帛者谓之为纸,缣贵而简重,并不便于人……用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸。”意思是从前人们以帛和简为纸,帛昂贵,简笨重,非常不方便,东汉时,蔡伦改进造纸术,用树肤、麻头及敝布、鱼网为原料,降低了造纸的成本,提高了纸的产量和质量。因此材料描述的史实是蔡伦改进造纸术,提高纸质的质量。

故选:B。

本题考查蔡伦改进造纸术。解题关键是明白材料意思。

本题以蔡伦改进造纸术为背景,考查学生分析史料和识记历史知识能力。

19.【答案】C

【解析】分析图片可知,220年曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,自称皇帝,国号魏,定都洛阳,它主要控制北方地区;221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀,它主要控制西南地区。222年,孙权称王,国号吴,后定都建业,主要控制东南地区。266年,司马炎(晋武帝)建立西晋,都城洛阳。280年,西晋灭吴,统一了全国,所以示意图反映出统一趋势不断加强。

故选:C。

本题以三国鼎立、西晋建立的图片为切入点,考查三国两晋南北朝时期统一的相关知识点。

本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记三国两晋南北朝时期统一的相关史实。

20.【答案】B

【解析】东汉末年,关中地区人口从240万减少到50万,扬州从320万增加到433万,荆州(今湖北境内)从359万增加到620万的主要原因是东汉末年以来,许多人为躲避战乱,逃往江南地区,

故选:B。

本题考查了东汉末年以来北人南迁的原因。

本题主要考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记东汉末年以来北人南迁的原因。

21.【答案】C

【解析】材料主要意思是江南地区一年的收获,可以使几个郡县都免于饥饿。魏晋南北朝时期,由于北方战乱,人口大量南迁,促进了江南地区经济的开发。

故选:C。

本题考查的是江南经济的发展。

此题为材料选择题,正确解读材料是解题关键。

22.【答案】D

【解析】由“…由是操之势力,不能复至南方,而三国之势遂定”可知,奠定这一局面的战役是赤壁之战.经过赤壁之战,曹操退守黄河流域一带;孙权在长江中下游的势力巩固,刘备占领湖北、湖南、四川等地,基本奠定了三国鼎立的局面.

故选D.

本题以“…由是操之势力,不能复至南方,而三国之势遂定”为切入点,考查赤壁之战的相关知识.

识记赤壁之战的相关知识特别是其影响.

23.【答案】A

【解析】十六国北朝时期,曾经统一黄河流域的政权有前秦和北魏。4世纪后期,氐族人建立了前秦政权。前秦王苻坚重用汉人王猛为丞相,励精图治,前秦迅速强大起来,消灭了北方的其他割据政权,统一了黄河流域。4世纪后期,游牧在阴山地区的鲜卑族拓跋部迅速崛起,建立北魏。439年,北魏统一北方黄河流域,结束了十六国以来分裂割据的局面。后来北魏分裂,北方先后出现东魏、西魏和北齐、北周四个王朝,北魏和四个王朝统称为北朝。

故选:A。

本题考查了前秦和北魏,注意题目强调的关键信息是曾经统一黄河流域。

本题主要考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记十六国北朝时期,曾经统一黄河流域的政权有前秦和北魏。

24.【答案】B

【解析】南朝祖冲之利用并发展前人创造的“割圆术”,在世界上第一次把圆周率的数值精确到小数点后第七位数字,领先世界近一千年。故取得领先世界近千年成果的是祖冲之。

故选:B。

本题以“以六觚之一面乘一弧半径,三之,得十二觚之幂。……割之又割,以至于不可割”为依托,考查祖冲之。注意掌握相关基础知识。

本题考查运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握三国两晋南北朝科技、文化和艺术成就。

25.【答案】C

【解析】东晋的王羲之刻苦学习书法,继承各种书体的优点,所作楷、行、草书尤为精湛。当时的人称赞他的书法为古今之冠,笔势“飘若浮云,矫若惊龙”。王羲之的代表作是《兰亭序》,达到收放自如、浑然天成的境界,享有“天下第一行书”美誉。王羲之由于在书法艺术上的杰出成就,被后人誉为“书圣”。C说法错误,符合题意。

故选:C。

本题以《兰亭集序》是中国古代书法艺术的代表作品为依托,考查王羲之。注意掌握相关基础知识。

本题考查运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握王羲之艺术成就。

26.【答案】B

【解析】继秦汉之后,589年,隋文帝杨坚灭陈,结束南北朝对峙局面,统一全国。故这个重新统一的朝代是杨坚建立隋朝。

故选:B。

本题以“杨坚建立”为切入点,考查了实现中国大统一的朝代。

要准确掌握历史上实现了中国大统一的朝代的基础上解答此题。

27.【答案】D

【解析】隋朝开创科举制,唐朝进一步完善。进士科考试前三名分别是状元、榜眼、探花。

故选:D。

本题考查的知识点是科举制的创立及影响,注意识记科举制的相关知识点。

识记科举制在唐朝的发展概况。

28.【答案】C

【解析】结合所学知识可知,唐太宗统治时期,政治比较清明,经济得到发展,民族关系和睦,对外交流频繁,科技文化繁荣,国力逐渐强盛,史称“贞观之治”。C符合题意。

故选:C。

本题考查的知识点是贞观之治,注意理解贞观之治的表现。

考查了贞观之治,注意理解古代社会治世局面出现的原因。

29.【答案】C

【解析】“中书主出命,门下主封驳,尚书主奉行。”这段材料介绍的是唐朝的三省制。唐朝时进一步完善了隋朝的三省六部制,中央设尚书省,中书省和门下省,三省之间既相互牵制,又互为补充,分工明确,提高了办事效率。同时,完整的相权被分割,避免权臣独揽大权,有利于加强皇权。尚书省下设六部,分别贯彻各种政令,处理日常事务,提高政府办事效率。

故选:C。

本题以“中书主出命,门下主封驳,尚书主奉行。”为依托,考查唐朝的三省制。

本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握唐太宗和贞观之治的相关知识。

30.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查杜甫,要求识记基础史实。

【解答】

B.杜甫生活在唐朝由盛转衰的时代,他的诗深刻地反映了当时复杂、动荡的历史时期,被称为“诗史”,他的诗,有的气魄雄浑,有的沉郁悲怆,语言精炼凝重,表现出高超的艺术技巧,人们称他为“诗圣”。故B正确。

A.杜甫的诗被称为“诗史”。故排除A。

C.诗鬼说法错误,排除C。

D.诗仙指的是李白,故排除D。

故选B。

31.【答案】【小题1】都江堰、隋朝大运河。

【小题2】铁器和牛耕的使用。

【小题3】《齐民要术》;《齐民要术》是我国现存最早的一部完整的农书,在世界农学史上占有重要地位。

【小题4】北方人为躲避战乱,大量南迁,给南方地区输送了劳动力,带来了先进生产工具和生产技术。

【小题5】我国农业要发展,应该改进技术、提高农民积极性等。

【解析】本题考查铁器和牛耕的使用、都江堰和隋朝大运河、江南地区开发的原因、《齐民要术》的历史地位等,掌握相关的基础知识。

本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记铁器和牛耕的使用、都江堰和隋朝大运河、江南地区开发的原因、《齐民要术》的历史地位等相关史实。

32.【答案】【小题1】齐桓公;春秋。

【小题2】商鞅变法;推行县制,奖励耕织。

【小题3】北魏孝文帝改革;改汉姓;促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

【小题4】改革是社会发展的动力,改革应符合本国国情等。

【解析】本题考查齐桓公称霸、商鞅变法的内容、北魏孝文帝改革的内容和作用等,掌握相关的基础知识。

本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记齐桓公称霸、商鞅变法的内容、北魏孝文帝改革的内容和作用等相关史实。

33.【答案】【小题1】汉武帝颁布推恩令;通过战争建立政权,实现国家统一。秦朝实行郡县制,汉朝武帝颁布推恩令等措施,加强了对地方的管理,加强了中央集权。通过对匈奴用兵,保证国家安全开疆拓土,疆域扩大等。

【小题2】A处:长安,B处:大秦;西域都护;标志着今新疆地区归属中央政权的开始。

【小题3】西汉;丝绸之路的开通促进了东西方的经济文化交流。

【小题4】有利于促进中亚地区乃至世界的和平与发展,有利于沿线国家间实现团结与合作共赢,有利于建立更加平等均衡的新型和平伙伴关系,有利于进一步推动我国对外开放,有利于促进文化交流,增进相互了解。

【小题5】统一是中国历史发展的主流等。

【解析】本题考查张骞通西域和丝绸之路、秦汉时期巩固统一的措施和作用、“一带一路”等,掌握相关的基础知识。

本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记张骞通西域和丝绸之路、秦汉时期巩固统一的措施和作用、“一带一路”等相关史实。

第2页,共2页

第1页,共1页

一、单选题(本大题共30小题,共60.0分)

“1929年,我国青年考古工作者裴文中在周口店的山洞里,发掘出一个完整的远古人类 头盖骨化石。他兴奋地断定,这是远古人类的遗骨。”材料中的“远古人类”是( )

A. 元谋人 B. 北京人 C. 半坡人 D. 山顶洞人

生产工具的进步是生产力发展的重要标志之一。下列图示中的工具按材质出现先后顺序排列应该是( )

A. ①②③④ B. ①③②④ C. ③④①② D. ④①②③

李时珍曰:“古者以粟为黍、稷、梁、秫之总称。”世界上最早种植“粟”的是( )

A. 北京人 B. 山顶洞人

C. 半坡原始居民 D. 河姆渡原始居民

《礼记礼运》认为,在“天下为公”的“大同”之世之后,社会进入“天下为家”的“小康”之世。“大人世及以为礼,城郭沟池以为固,礼义以为纪。”中国最早具备以上“小康”之世特征的王朝是( )

A. 夏朝 B. 商朝 C. 周朝 D. 秦朝

文字记载是了解历史、研究历史的重要来源之一。我国有文字可考的历史开始于( )

A. 夏朝 B. 商朝 C. 西周 D. 秦朝

人们称今河北省为燕赵大地,山东省为齐鲁大地,“燕赵”“齐鲁”这些名字与下列哪一古代制度有关( )

A. 分封制 B. 世袭制 C. 禅让制 D. 郡县制

范文澜在《中国通史简编》中说:“秦国新法十年,秦民大悦,路不拾遗,山无盗贼,家给人足,民勇于公战,秦成为第一大强国”。材料中“秦国新法”反映的是( )

A. 分封制 B. 商鞅变法 C. 郡县制 D. 中央集权制

曾有人形容秦朝时 “ 赭衣塞路,囹圄成市 “, 意思是道路上挤满了穿囚衣的犯人,监狱里关满了人,如同集市一样。这些现象说明秦朝时期( )

A. 人社会治安混乱 B. 国民素质不高

C. 人民法制观念淡薄 D. 刑法严酷

下列关于孔子思想主张的描述中,不正确的一项是( )

A. “仁”就是要爱人,理解体贴别人,“己所不欲,勿施于人”

B. “礼”就是要求人们能够约束自己,加强个人修养

C. 主张以“德”教化人民,反对严酷的刑罚

D. 主张实行“法治”,制定严酷的刑罚镇压人民的反抗

我国历史上第一个统一的封建王朝开始于( )

A. 公元前2070年 B. 公元前1600年 C. 公元前221年 D. 18000年前

与“斩木为兵,揭竿为旗”相关的历史事件是( )

A. 大泽乡起义 B. 巨鹿之战 C. 楚汉战争 D. 长平之战

被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”的我国第一部纪传体通史是( )

A. 《论语》 B. 《离骚》 C. 《史记》 D. 《资治通鉴》

生活在东汉时期、著有《伤寒杂病论》一书、被后人尊称为“医圣”的是( )

A. 华佗 B. 张仲景 C. 李时珍 D. 郦道元

成语“乱七八糟”和两个历史事件有关,“乱七”和西汉景帝时的”七国之乱”有关,“八糟”和晋惠帝时的“八王之乱”有关。“八王之乱”发生的朝代是( )

A. 东汉 B. 东晋 C. 西晋 D. 北魏

西汉统治者在充分认识到“先富民,再强国”的道理后,在王朝建立之初采取的富民政策是( )

A. 力倡节俭 B. 大兴文治 C. 休养生息 D. 平抑物价

阅读下图“西汉初期中央和封国力量的对比”,判断其反映的社会问题( )

A. 推恩令加强了中央对地方的控制 B. 王国数量大大增加

C. 诸侯国势力强大威胁着中央王朝 D. 西汉王朝四分五裂

他被誉为伟大的外交家、探险家,是“丝绸之路的开拓者”。他是( )

A. 汉武帝 B. 董仲舒 C. 卫青 D. 张骞

“自古书契多编以竹简,其用缣帛者谓之为纸,缣贵而简重,并不便于人……用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸。”材料中所描述的史实是( )

A. 西汉时人们懂得造纸的基本方法

B. 蔡伦改进造纸术,提高纸质的质量

C. 张衡发明地动仪,领先欧洲1700年

D. 华佗编练“五禽戏”,帮助人们强健身体

如图示意图反映出( )

A. 东汉末年军阀割据 B. 三国鼎立局面形成

C. 统一趋势不断加强 D. 魏晋时期政权并立

东汉末年,关中地区人口从240万减少到50万,扬州从320万增加到433万,荆州(今湖北境内)从359万增加到620万。导致这一时期南北人口变化的主要因素是( )

A. 江南地区开发 B. 北方战乱频繁 C. 经济重心南移 D. 民族融合加强

“(江南)一岁或稔(丰收),则数郡忘饥。”这一现象开始出现于( )

A. 秦朝 B. 西汉 C. 东晋南朝 D. 宋朝

“……由是操之势力,不能复至南方,而三国之势遂定”,奠定这一局面的战役是( )

A. 官渡之战 B. 牧野之战 C. 淝水之战 D. 赤壁之战

十六国北朝时期,曾经统一黄河流域的政权有( )

A. 前秦和北魏 B. 前秦和东晋 C. 北魏和吴国 D. 曹魏和东晋

“以六觚之一面乘一弧半径,三之,得十二觚之幂。……割之又割,以至于不可割。”以此为基础,取得领先世界近千年成果的是( )

A. 华佗 B. 祖冲之 C. 毕昇 D. 汤显祖

《兰亭集序》是中国古代书法艺术的代表作品,下列关于对其相关解读不正确的是( )

A. 《兰亭集序》是王羲之代表作

B. 《兰亭集序》作者被誉为“书圣”

C. 《兰亭集序》创作于西晋时期

D. 《兰亭集序》被称为天下第一行书

589年,中国结束了分裂割据局面,又一次实现了统一。这个重新统一的朝代是杨坚建立( )

A. 汉朝 B. 隋朝 C. 唐朝 D. 清朝

央视《国宝档案》曾介绍过青州博物馆“镇馆之宝”--赵秉忠状元卷。“状元”这一称号源于( )

A. 百家争鸣 B. 商鞅变法 C. 刺史制度 D. 科举制度

唐太宗统治时期,政治比较者明,经济得到恢复和发展,国力增强,社会安定,被誉为( )

A. 文景之治 B. 光武中兴 C. 贞观之治 D. 开元盛世

“中书主出命,门下主封驳,尚书主奉行。”这段材料介绍的制度诞生于( )

A. 西周 B. 隋朝 C. 唐朝 D. 元朝

“国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。”抒发了杜甫对唐都长安遭安史之乱破坏的悲怆情怀,反映了历史的真情实况,故他被后人称为( )

A. 诗史 B. 诗圣 C. 诗鬼 D. 诗仙

二、问答题(本大题共1小题,共12.0分)

中国农业发展历史悠久,历朝历代均高度重视农业生产的发展。结合所学知识,回答下列问题。

(1) 水利建设是农业生产发展的命脉。请结合所学知识举出两例我国古代著名的水利工程。

(2) 生产工具和生产技术的改进是推动生产发展的重要动力。春秋战国时期,我国农业生产水平大为提高的主要因素是什么?

(3) 古人还非常善于总结农业生产的先进经验,在魏晋南北朝时期出现了哪一部农书?该书具有什么重要的历史地位?

(4) 三国两晋南北朝时期,南方经济得到了空前的发展,你认为最主要原因是什么?

(5) 当前我国政府也十分重视农业的发展,对此你可以提哪一些宝贵的建议?

三、材料解析题(本大题共2小题,共28.0分)

改革是社会发展的推动力,任何国家、任何民族都是在不断改革创新中向前发展的。阅读材料,回答问题。

材料一:子曰:“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。”

--《论语》材料二:据《史记 商君列传》记载,商鞅合并小都、小乡、小邑、小聚为县,设置县令、县丞,共三十一个县,由国君直接委派官员治理;努力从事农业生产,耕耘纺织送交粮食布帛多者,免除本人徭役……变法五年后,国家富强起来。

材料三:魏主下诏,以为“北人谓土为拓,后为跋。魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也,宜改姓元氏。诸功臣旧族自代来者,姓或重复,皆改之。”

--《资治通鉴》

(1) 材料一中“霸诸侯”的国君是谁?他生活在哪个历史时期?

(2) 材料二反映了哪一次改革?材料中包含哪两项内容?

(3) 材料三反映的历史事件是什么?材料三反映了他的哪一项改革措施?改革措施产生了怎样的积极作用?

(4) 根据材料一至材料三,谈谈你对改革的认识。

秦汉时期是我国统一多民族国家建立和巩固的时期,历史留下了人类发展的足迹,指点着前进的航向。阅读材料,回答问题。

材料一:《秦汉王朝大事年表》

秦朝 汉朝

公元前221年,秦灭六国,结束春秋战国以来长期争战混乱的局面。 公元前202年,刘邦打败项羽,定都长安,建立汉朝

公元前221年,把全国分成36郡,以后又陆续增至40多郡。 公元前127年颁布推恩令,使诸侯王的封地和势力越来越小,无力对抗中央。

公元前215年,蒙恬率兵三十万打败匈奴,收复黄河以南土地。 公元前127至公元前119年,汉军三次发动对匈奴的战争,取得大胜,使北部诸郡得以安宁。

材料二:

材料三:中国提出并推动“一带一路”建设,就是要弘扬古丝绸之路和平友好、开放包容的精神,探索新形势下国际经济合作与发展的新模式。在平等、包容、合作、共赢的基础上续写共同发展的新篇章,最终形成互利共赢的利益共同体和共同发展繁荣的命运共同体。

--人民日报热点辨析

(1) 指出材料一出现“使诸侯王的封地和势力越来越小,无力对抗中央”的原因。依据材料一并结合所学,概括秦汉王朝在巩固统一方面有哪些共同点。

(2) 材料二图中AB两处汉代地名是什么?为加强对C处的管辖,西汉政府于何时设置了什么机构?该机构的设置有何历史意义?

(3) 材料二中古代丝绸之路最早开辟于哪个朝代?该通道的开通具有什么重要的历史意义?

(4) 材料三中的“一带一路”战略使得“丝绸之路”重新散发光彩,就此谈谈我国“一带一路”建设的现实意义。

(5) 综合上述材料,今天的中国发展可以汲取哪些历史智慧?

答案和解析

1.【答案】B

【解析】据所学知,1929年,我国青年考古工作者裴文中在周口店的山洞里发现了北京人遗址。北京人生活在距今约七十万年至二十万年的北京西南周口店的山洞里,还保留了猿的某些特征,手脚分工明显,但已经能够制造和使用工具。北京人制造的石器是打制石器。北京人将石块敲打成粗糙的石器,把树枝砍成木棒,凭着极原始的工具同大自然进行艰苦的斗争,过着群居生活,北京人开始使用天然火,增强了人们适应自然的能力,是人类进化过程中的一大进步。

故选:B。

本题以“1929年,我国青年考古工作者裴文中在周口店的山洞里,发掘出一个完整的远古人类头盖骨化石。他兴奋地断定,这是远古人类的遗骨。”为切入点,考查北京人的相关知识。1929年,我国青年考古工作者裴文中在周口店的山洞里发现了北京人遗址。

本题考查学生对历史知识的识记能力,准确掌握教材基础知识即可作答。

2.【答案】C

【解析】据图片并结合所学知识可知,①青铜铲出现于西周时期,②铁农具出现于春秋战国时期,③打制石器出现于元谋人时期,④骨耜出现于距今约7000年的河姆渡人时期。

故选:C。

本题考查生产工具的改进,掌握相关的基础知识。

本题考查生产工具的改进,考查学生的识记和理解能力,解题关键是熟练掌握基础知识。

3.【答案】C

【解析】我国是世界上最早种植粟的国家,生活在距今约五六千年陕西西安半坡村(黄河流域)的半坡原始居民普遍使用磨制石器和木制的耒耜、骨器,种植粟。

故选:C。

本题以李时珍曰:“古者以粟为黍、稷、梁、秫之总称”为切入点,考查半坡原始居民的相关知识点。

本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记半坡原始居民的相关史实。

4.【答案】A

【解析】由材料“‘天下为家’的‘小康’之世”可知,中国最早具备以上“小康”之世特征的王朝是夏朝。公元前2070年,禹建立我国历史上第一个国家--夏朝,我国漫长的原始社会到此结束,奴隶社会开始了。禹死后,启继承了王位,“家天下”取代了“公天下”。

故选:A。

本题以《礼记礼运》中的一段文字为切入点,考查夏朝建立的相关知识。

注意对材料的解读,识记夏朝建立的时间及其建立的意义。

5.【答案】B

【解析】甲骨文是商朝人刻在龟甲或兽骨上的文字。甲骨文已经具备了汉字结构的基本形式,是一种比较成熟的文字,我国有文字可考的历史,从商朝开始。

故选:B。

本题主要考查我国古老文字的有关知识。应重点掌握甲骨文的有关知识。

要注意区分甲骨文(商)、金文或铭文(商周)、大篆(西周)、小篆(秦)出现的朝代。

6.【答案】A

【解析】燕、赵、齐、鲁和楚都源于西周分封制出现的诸侯国。为了巩固统治,西周实行分封制,周天子把土地和平民、奴隶,分给亲属、功臣等,封他们为诸侯。诸侯必须服从周天子的命令,向周天子交纳贡品,平时镇守疆土,战时带兵随从天子作战。西周通过分封诸侯,开发了边远地区,加强了统治,成为一个强盛的国家。

故选:A。

本题考查了西周分封制。识记分封制的内容。

本题主要考查学生对历史知识的灵活运用能力,需要灵活运用西周分封制。

7.【答案】B

【解析】据题干“秦国新法十年,秦民大悦…秦成为第一大强国”可知,这是对商鞅变法的评述。公元前356年,商鞅在秦孝公的支持下开始变法,通过商鞅变法使秦国成为战国后期最富强的封建国家。故材料中“秦国新法”反映的是商鞅变法。

故选:B。

本题考查商鞅变法,掌握相关的基础知识。

本题考查商鞅变法,考查学生的识记和理解能力,解题关键是熟练掌握基础知识。

8.【答案】D

【解析】曾有人形容秦朝时“赭衣塞路,囹圄成市“,意思是道路上挤满了穿囚衣的犯人,监狱里关满了人,如同集市一样。这些现象说明秦朝时期刑法严酷。 秦始皇穷兵黩武、好大喜功,滥用民力,大兴土木。焚书坑儒,禁锢人们的思想;沉重的赋税、繁重的徭役和兵役;大量的农民被征发修筑长城、宫殿、驰道、建陵墓;其刑法极其严酷。秦的暴政导致了秦末农民战争,秦朝灭亡。

故选:D。

本题以秦朝时 “ 赭衣塞路,囹圄成市 “为切入点,主要考查秦的暴政.

本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力.理解并识记秦的暴政和秦末农民起义的相关史实.

9.【答案】D

【解析】主张实行“法治”,制定严酷的刑罚镇压人民的反抗的是法家思想,而孔子是儒家学派创始人,他提出“仁”的学说,主张“爱人”,要求统治者体察民情,爱惜民力,“为政以德”,反对苛政和任意刑杀。

故选:D。

本题考查了孔子的相关史实。

本题主要考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记孔子的思想主张。

10.【答案】C

【解析】结合所学知识可知,公元前221年,秦消灭了六国,从此结束了贵族王侯专政的王国时代,进入了君主专制的帝国时代,建立了我国历史上第一个统一的封建王朝-秦朝.

故选C.

本题考查秦朝统一.公元前221年,秦消灭了六国,建立了我国历史上第一个统一的封建王朝-秦朝.

掌握秦朝巩固统一的措施及影响.

11.【答案】A

【解析】公元前209年,陈胜、吴广被征发到渔阳戍守长城时,遇雨误期,按秦律误期当斩,陈胜吴广高呼“王侯将相,宁有种乎”,斩木为兵、揭竿而起,在大泽乡起义,起义军攻下陈,建立了张楚政权。陈胜吴广起义是中国历史上第一次大规模的农民起义。他们的革命首创精神鼓舞了后世千百万劳动人民起来反抗残暴的统治。

故选:A。

本题以与“斩木为兵,揭竿为旗”相关的历史事件为切入点,主要考查大泽乡起义。

本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记秦的暴政和秦末农民起义的相关史实。

12.【答案】C

【解析】A.《论语》是记录孔子言行的思想著作,

B.《离骚》是屈原的长诗,都不是史书;

C.《史记》因为文笔简洁,语言生动,刻画人物栩栩如生,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”的我国第一部纪传体通史。

D.《资治通鉴》是我国第一部编年体通史,

故选:C。

本题主要考查我国第一部纪传体通史。旨在考查学生的历史识记能力和辨析能力。

要注意《史记》是我国第一部纪传体通史,《资治通鉴》是我国第一部编年体通史,二者容易混淆。

13.【答案】B

【解析】题干给出了《伤寒杂病论》和“医圣”的尊称,东汉末年张仲景写成《伤寒杂病论》全面阐述了中医的理论和治病原则,他被后世尊称为“医圣”。

故选:B。

本题考查了医圣张仲景及医学著作《伤寒杂病论》。

本题较为简单,主要考查学生对基础知识的准确识记能力,需要准确识记张仲景的医学著作《伤寒杂病论》及后世尊称。

14.【答案】C

【解析】“八王之乱”发生的朝代是西晋。西晋统一后,统治集团迅速腐朽。由于第二代皇帝晋惠帝智力低下,无力治理国家,为争夺皇位,皇族内部爆发了“八王之乱”。八王之乱历时16年,西晋从此衰落。

故选:C。

本题考查了西晋。西晋统一后,统治集团迅速腐朽。316年匈奴人的一支武装灭亡了西晋。

本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记“八王之乱”发生在西晋时期。

15.【答案】C

【解析】依据所学,西汉建立初年,由于长期战争破坏,经济萧条,百姓流离失所,西汉统治者吸取秦亡的教训,在充分认识到“先富民,再强国”的道理后,采取休养生息政策,使经济得到恢复和发展。

故选:C。

本题考查西汉建立。

本题以西汉建立为背景,考查学生识记历史知识能力。

16.【答案】C

【解析】仔细观察图“西汉初期中央和封国力量的对比”可知,封国人数多于中央,封国辖郡多于中央,其反映的社会问题是诸候国势力强大威胁着中央王朝。西汉初年,为巩固国家的统治,汉初分封了许多王国。到汉武帝时,汉初分封的诸侯国,有相当的势力,严重威胁中央集权。汉武帝为加强中央集权,接受了主父偃的建议,颁布了“推恩令”,下令允许诸侯王将自己的封地分给子弟,建立较小的诸侯国。从此诸侯国越分越小,势力越弱,诸侯国对中央的威胁逐渐消除,加强了中央集权,使西汉实现了政治上的大一统。C选项符合题意。

故选:C。

本题以图“西汉初期中央和封国力量的对比”为依托,考查汉武帝推进大一统的知识点。注意掌握相关基础知识。

本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握汉武帝推进大一统的措施的相关历史史实。

17.【答案】D

【解析】据所学知识可知,张骞被誉为伟大的外交家、探险家,是丝绸之路的开拓者,是东西方文明交流的使者,开启了人类文明史上的大交流时代。为联合大月氏共同抗击匈奴,公元前138年,张骞第一次出使西域;为发展与西域各国友好关系,公元前119年,张骞第二次出使西域。张骞两次出使西域,加强了西域与内地之间的联系,为丝绸之路的开辟奠定基础,奠定了我国对西域管辖的基础。选项D符合题意。

故选:D。

本题主要考查张骞出使西域的相关史实。掌握相关基础知识。

本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握张骞出使西域的相关史实。

18.【答案】B

【解析】“自古书契多编以竹简,其用缣帛者谓之为纸,缣贵而简重,并不便于人……用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸。”意思是从前人们以帛和简为纸,帛昂贵,简笨重,非常不方便,东汉时,蔡伦改进造纸术,用树肤、麻头及敝布、鱼网为原料,降低了造纸的成本,提高了纸的产量和质量。因此材料描述的史实是蔡伦改进造纸术,提高纸质的质量。

故选:B。

本题考查蔡伦改进造纸术。解题关键是明白材料意思。

本题以蔡伦改进造纸术为背景,考查学生分析史料和识记历史知识能力。

19.【答案】C

【解析】分析图片可知,220年曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,自称皇帝,国号魏,定都洛阳,它主要控制北方地区;221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀,它主要控制西南地区。222年,孙权称王,国号吴,后定都建业,主要控制东南地区。266年,司马炎(晋武帝)建立西晋,都城洛阳。280年,西晋灭吴,统一了全国,所以示意图反映出统一趋势不断加强。

故选:C。

本题以三国鼎立、西晋建立的图片为切入点,考查三国两晋南北朝时期统一的相关知识点。

本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记三国两晋南北朝时期统一的相关史实。

20.【答案】B

【解析】东汉末年,关中地区人口从240万减少到50万,扬州从320万增加到433万,荆州(今湖北境内)从359万增加到620万的主要原因是东汉末年以来,许多人为躲避战乱,逃往江南地区,

故选:B。

本题考查了东汉末年以来北人南迁的原因。

本题主要考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记东汉末年以来北人南迁的原因。

21.【答案】C

【解析】材料主要意思是江南地区一年的收获,可以使几个郡县都免于饥饿。魏晋南北朝时期,由于北方战乱,人口大量南迁,促进了江南地区经济的开发。

故选:C。

本题考查的是江南经济的发展。

此题为材料选择题,正确解读材料是解题关键。

22.【答案】D

【解析】由“…由是操之势力,不能复至南方,而三国之势遂定”可知,奠定这一局面的战役是赤壁之战.经过赤壁之战,曹操退守黄河流域一带;孙权在长江中下游的势力巩固,刘备占领湖北、湖南、四川等地,基本奠定了三国鼎立的局面.

故选D.

本题以“…由是操之势力,不能复至南方,而三国之势遂定”为切入点,考查赤壁之战的相关知识.

识记赤壁之战的相关知识特别是其影响.

23.【答案】A

【解析】十六国北朝时期,曾经统一黄河流域的政权有前秦和北魏。4世纪后期,氐族人建立了前秦政权。前秦王苻坚重用汉人王猛为丞相,励精图治,前秦迅速强大起来,消灭了北方的其他割据政权,统一了黄河流域。4世纪后期,游牧在阴山地区的鲜卑族拓跋部迅速崛起,建立北魏。439年,北魏统一北方黄河流域,结束了十六国以来分裂割据的局面。后来北魏分裂,北方先后出现东魏、西魏和北齐、北周四个王朝,北魏和四个王朝统称为北朝。

故选:A。

本题考查了前秦和北魏,注意题目强调的关键信息是曾经统一黄河流域。

本题主要考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记十六国北朝时期,曾经统一黄河流域的政权有前秦和北魏。

24.【答案】B

【解析】南朝祖冲之利用并发展前人创造的“割圆术”,在世界上第一次把圆周率的数值精确到小数点后第七位数字,领先世界近一千年。故取得领先世界近千年成果的是祖冲之。

故选:B。

本题以“以六觚之一面乘一弧半径,三之,得十二觚之幂。……割之又割,以至于不可割”为依托,考查祖冲之。注意掌握相关基础知识。

本题考查运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握三国两晋南北朝科技、文化和艺术成就。

25.【答案】C

【解析】东晋的王羲之刻苦学习书法,继承各种书体的优点,所作楷、行、草书尤为精湛。当时的人称赞他的书法为古今之冠,笔势“飘若浮云,矫若惊龙”。王羲之的代表作是《兰亭序》,达到收放自如、浑然天成的境界,享有“天下第一行书”美誉。王羲之由于在书法艺术上的杰出成就,被后人誉为“书圣”。C说法错误,符合题意。

故选:C。

本题以《兰亭集序》是中国古代书法艺术的代表作品为依托,考查王羲之。注意掌握相关基础知识。

本题考查运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握王羲之艺术成就。

26.【答案】B

【解析】继秦汉之后,589年,隋文帝杨坚灭陈,结束南北朝对峙局面,统一全国。故这个重新统一的朝代是杨坚建立隋朝。

故选:B。

本题以“杨坚建立”为切入点,考查了实现中国大统一的朝代。

要准确掌握历史上实现了中国大统一的朝代的基础上解答此题。

27.【答案】D

【解析】隋朝开创科举制,唐朝进一步完善。进士科考试前三名分别是状元、榜眼、探花。

故选:D。

本题考查的知识点是科举制的创立及影响,注意识记科举制的相关知识点。

识记科举制在唐朝的发展概况。

28.【答案】C

【解析】结合所学知识可知,唐太宗统治时期,政治比较清明,经济得到发展,民族关系和睦,对外交流频繁,科技文化繁荣,国力逐渐强盛,史称“贞观之治”。C符合题意。

故选:C。

本题考查的知识点是贞观之治,注意理解贞观之治的表现。

考查了贞观之治,注意理解古代社会治世局面出现的原因。

29.【答案】C

【解析】“中书主出命,门下主封驳,尚书主奉行。”这段材料介绍的是唐朝的三省制。唐朝时进一步完善了隋朝的三省六部制,中央设尚书省,中书省和门下省,三省之间既相互牵制,又互为补充,分工明确,提高了办事效率。同时,完整的相权被分割,避免权臣独揽大权,有利于加强皇权。尚书省下设六部,分别贯彻各种政令,处理日常事务,提高政府办事效率。

故选:C。

本题以“中书主出命,门下主封驳,尚书主奉行。”为依托,考查唐朝的三省制。

本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握唐太宗和贞观之治的相关知识。

30.【答案】B

【解析】

【分析】

本题考查杜甫,要求识记基础史实。

【解答】

B.杜甫生活在唐朝由盛转衰的时代,他的诗深刻地反映了当时复杂、动荡的历史时期,被称为“诗史”,他的诗,有的气魄雄浑,有的沉郁悲怆,语言精炼凝重,表现出高超的艺术技巧,人们称他为“诗圣”。故B正确。

A.杜甫的诗被称为“诗史”。故排除A。

C.诗鬼说法错误,排除C。

D.诗仙指的是李白,故排除D。

故选B。

31.【答案】【小题1】都江堰、隋朝大运河。

【小题2】铁器和牛耕的使用。

【小题3】《齐民要术》;《齐民要术》是我国现存最早的一部完整的农书,在世界农学史上占有重要地位。

【小题4】北方人为躲避战乱,大量南迁,给南方地区输送了劳动力,带来了先进生产工具和生产技术。

【小题5】我国农业要发展,应该改进技术、提高农民积极性等。

【解析】本题考查铁器和牛耕的使用、都江堰和隋朝大运河、江南地区开发的原因、《齐民要术》的历史地位等,掌握相关的基础知识。

本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记铁器和牛耕的使用、都江堰和隋朝大运河、江南地区开发的原因、《齐民要术》的历史地位等相关史实。

32.【答案】【小题1】齐桓公;春秋。

【小题2】商鞅变法;推行县制,奖励耕织。

【小题3】北魏孝文帝改革;改汉姓;促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

【小题4】改革是社会发展的动力,改革应符合本国国情等。

【解析】本题考查齐桓公称霸、商鞅变法的内容、北魏孝文帝改革的内容和作用等,掌握相关的基础知识。

本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记齐桓公称霸、商鞅变法的内容、北魏孝文帝改革的内容和作用等相关史实。

33.【答案】【小题1】汉武帝颁布推恩令;通过战争建立政权,实现国家统一。秦朝实行郡县制,汉朝武帝颁布推恩令等措施,加强了对地方的管理,加强了中央集权。通过对匈奴用兵,保证国家安全开疆拓土,疆域扩大等。

【小题2】A处:长安,B处:大秦;西域都护;标志着今新疆地区归属中央政权的开始。

【小题3】西汉;丝绸之路的开通促进了东西方的经济文化交流。

【小题4】有利于促进中亚地区乃至世界的和平与发展,有利于沿线国家间实现团结与合作共赢,有利于建立更加平等均衡的新型和平伙伴关系,有利于进一步推动我国对外开放,有利于促进文化交流,增进相互了解。

【小题5】统一是中国历史发展的主流等。

【解析】本题考查张骞通西域和丝绸之路、秦汉时期巩固统一的措施和作用、“一带一路”等,掌握相关的基础知识。

本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记张骞通西域和丝绸之路、秦汉时期巩固统一的措施和作用、“一带一路”等相关史实。

第2页,共2页

第1页,共1页

同课章节目录