第4课 唐朝的中外文化交流 期末试题选编(含解析)2020-2021学年河北省各地下学期七年级历史

文档属性

| 名称 | 第4课 唐朝的中外文化交流 期末试题选编(含解析)2020-2021学年河北省各地下学期七年级历史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 907.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-09 06:42:08 | ||

图片预览

文档简介

1.4唐朝的中外文化交流

一、选择题

1.(2021·河北景县·七年级期末)中国著名导演蔡晶盛执导的历史剧《梦回唐朝》,在拍第十六集《八方来客》(反映唐朝繁荣的对外经济文化交流)时,拟定了如下四个史实,请你帮他指出哪一项是不恰当的( )

A.玄奘西游天竺研习佛经 B.鉴真东渡传播中国文化

C.文成公主入藏 D.日本遣唐使来华学习

2.(2021·河北武安·七年级期末)唐朝时,世界上有70多个国家或地区与中国有往来。外国人除了与中国贸易,还学习中国的科技文化,引进中国的政治经济制度。以下体外国向中国学习的历史事件是( )

A.张骞通西域 B.遣唐使来华 C.文成公主入藏 D.玄奘西行

3.(2021·河北辛集·七年级期末)“有容乃大”是唐朝超越前朝的特有文化气派。以下能体现唐朝“有容乃大”的是

①玄奘到天竺学习佛学 ②吐蕃与唐朝“和同为一家”

③日本多次派出使者来唐朝学习 ④马可·波罗来中国经商

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

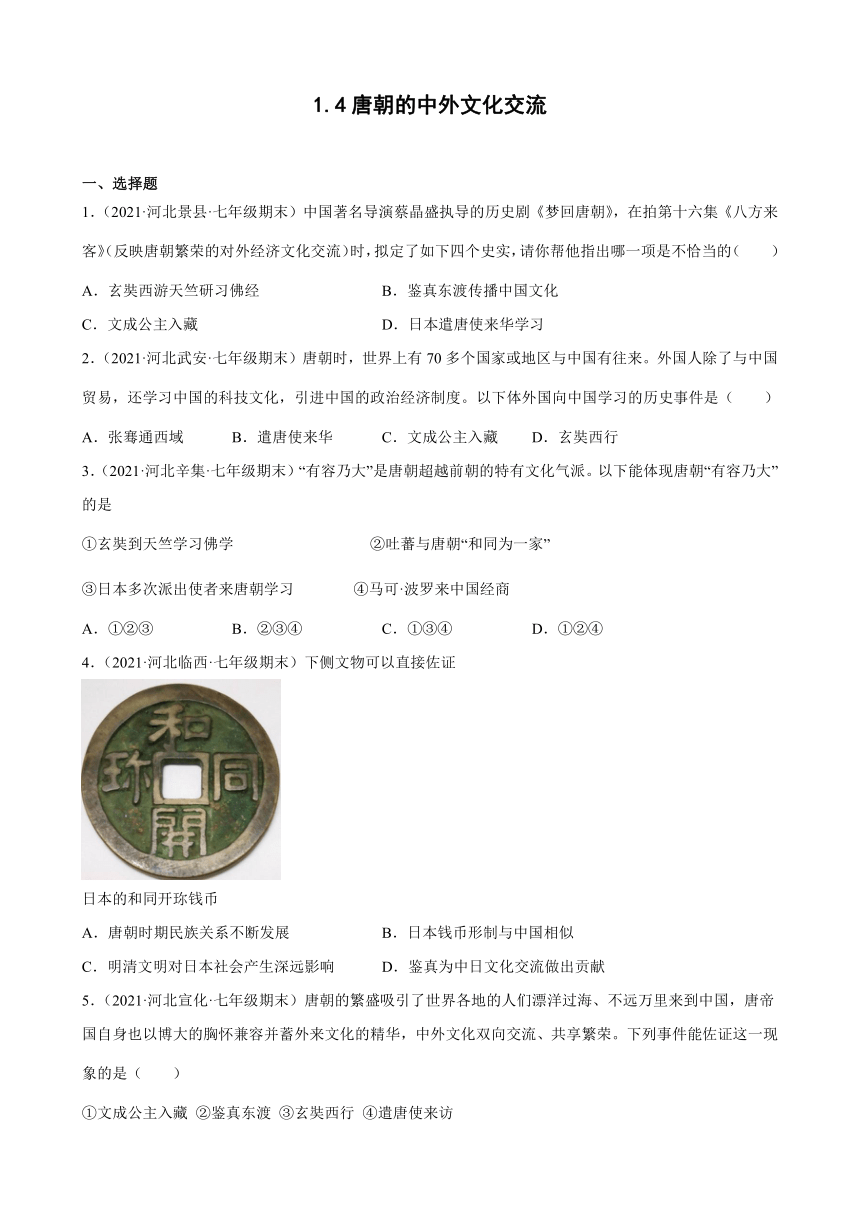

4.(2021·河北临西·七年级期末)下侧文物可以直接佐证

日本的和同开珎钱币

A.唐朝时期民族关系不断发展 B.日本钱币形制与中国相似

C.明清文明对日本社会产生深远影响 D.鉴真为中日文化交流做出贡献

5.(2021·河北宣化·七年级期末)唐朝的繁盛吸引了世界各地的人们漂洋过海、不远万里来到中国,唐帝国自身也以博大的胸怀兼容并蓄外来文化的精华,中外文化双向交流、共享繁荣。下列事件能佐证这一现象的是( )

①文成公主入藏 ②鉴真东渡 ③玄奘西行 ④遣唐使来访

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

6.(2021·河北栾城·七年级期末)唐朝时期,日本十几次派遣唐使到中国。日本遣唐使来中国的主要目的是

A.学习中国先进文化 B.传播日本先进文化

C.加强两国间的友谊 D.求取佛教经义

7.(2021·河北桥西·七年级期末)“大唐以她博大的胸怀,兼容并蓄外来文化的精华,又以她豪迈的性格,向各国传播着中华文明。”下列史实中不能佐证上述观点的是

A.“遣唐使”来华 B.玄奘天竺取经

C.鉴真东渡日本 D.设置安西都护府

8.(2021·河北涿鹿·七年级期末)唐朝的繁盛吸引了世界各地的人们漂洋过海、不远万里来到中国,唐朝也以博大的胸怀兼容并蓄外来文化的精华,中外文化双向交流、共享繁荣。下列事件能佐证这一现象的是( )

①文成公主入藏②鉴真东渡③玄奘两行④新罗音乐传入中国

A.②③④ B.①②④ C.①②③ D.①②③④

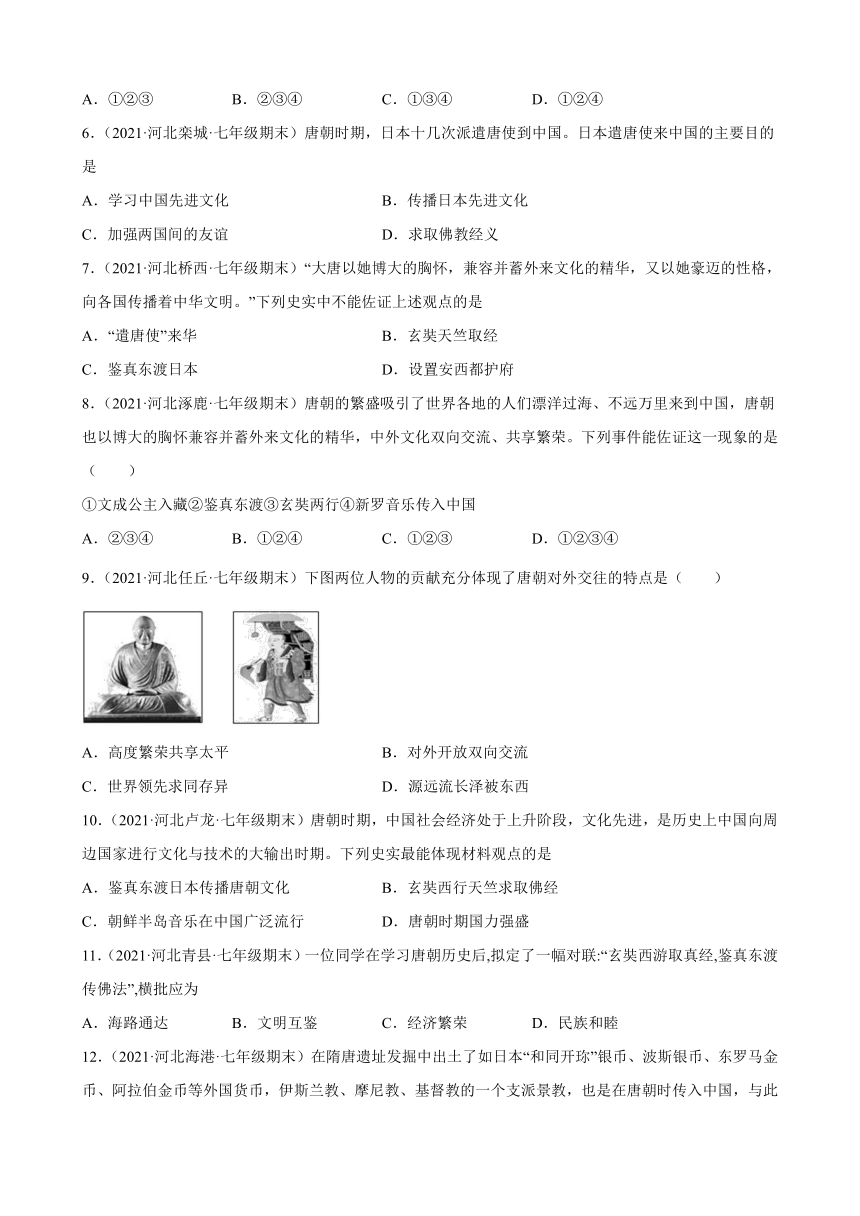

9.(2021·河北任丘·七年级期末)下图两位人物的贡献充分体现了唐朝对外交往的特点是( )

A.高度繁荣共享太平 B.对外开放双向交流

C.世界领先求同存异 D.源远流长泽被东西

10.(2021·河北卢龙·七年级期末)唐朝时期,中国社会经济处于上升阶段,文化先进,是历史上中国向周边国家进行文化与技术的大输出时期。下列史实最能体现材料观点的是

A.鉴真东渡日本传播唐朝文化 B.玄奘西行天竺求取佛经

C.朝鲜半岛音乐在中国广泛流行 D.唐朝时期国力强盛

11.(2021·河北青县·七年级期末)一位同学在学习唐朝历史后,拟定了一幅对联:“玄奘西游取真经,鉴真东渡传佛法”,横批应为

A.海路通达 B.文明互鉴 C.经济繁荣 D.民族和睦

12.(2021·河北海港·七年级期末)在隋唐遗址发掘中出土了如日本“和同开珎”银币、波斯银币、东罗马金币、阿拉伯金币等外国货币,伊斯兰教、摩尼教、基督教的一个支派景教,也是在唐朝时传入中国,与此同时,佛教也通过中国传到日本和朝鲜。这些现象共同表明隋唐时期( )

A.中国对外贸易优势明显 B.宗教在社会生活中地位独特

C.中外经济文化交流密切 D.儒家传统文化开始受到冲击

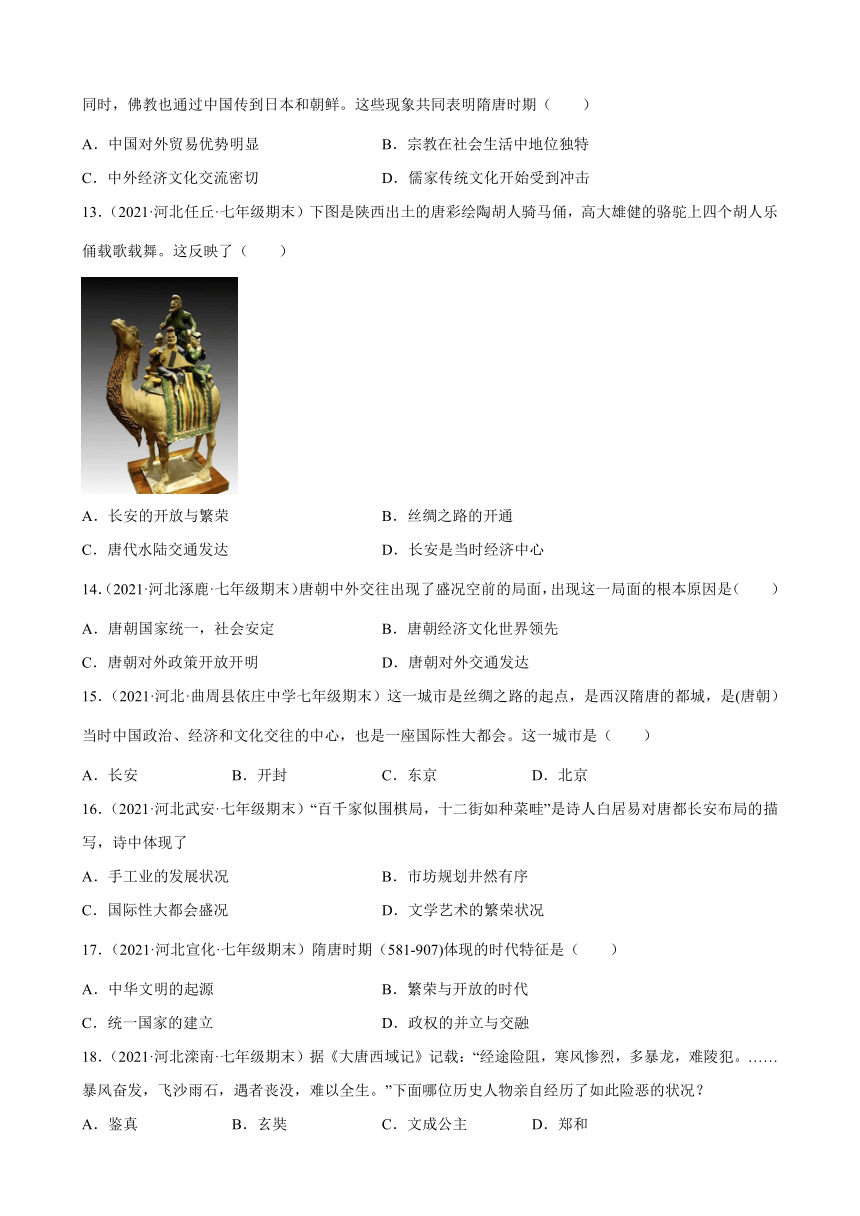

13.(2021·河北任丘·七年级期末)下图是陕西出土的唐彩绘陶胡人骑马俑,高大雄健的骆驼上四个胡人乐俑载歌载舞。这反映了( )

A.长安的开放与繁荣 B.丝绸之路的开通

C.唐代水陆交通发达 D.长安是当时经济中心

14.(2021·河北涿鹿·七年级期末)唐朝中外交往出现了盛况空前的局面,出现这一局面的根本原因是( )

A.唐朝国家统一,社会安定 B.唐朝经济文化世界领先

C.唐朝对外政策开放开明 D.唐朝对外交通发达

15.(2021·河北·曲周县依庄中学七年级期末)这一城市是丝绸之路的起点,是西汉隋唐的都城,是(唐朝)当时中国政治、经济和文化交往的中心,也是一座国际性大都会。这一城市是( )

A.长安 B.开封 C.东京 D.北京

16.(2021·河北武安·七年级期末)“百千家似围棋局,十二街如种菜畦”是诗人白居易对唐都长安布局的描写,诗中体现了

A.手工业的发展状况 B.市坊规划井然有序

C.国际性大都会盛况 D.文学艺术的繁荣状况

17.(2021·河北宣化·七年级期末)隋唐时期(581-907)体现的时代特征是( )

A.中华文明的起源 B.繁荣与开放的时代

C.统一国家的建立 D.政权的并立与交融

18.(2021·河北滦南·七年级期末)据《大唐西域记》记载:“经途险阻,寒风惨烈,多暴龙,难陵犯。……暴风奋发,飞沙雨石,遇者丧没,难以全生。”下面哪位历史人物亲自经历了如此险恶的状况?

A.鉴真 B.玄奘 C.文成公主 D.郑和

19.(2021·河北唐县·七年级期末)《大唐西域记》记载葱岭的环境时说:“暴风奋发,飞沙雨石,遇者丧没,难以全生。”通过这一记载,我们可以( )

A.感悟玄奘西行的精神内涵 B.感受鉴真东渡的艰难过程

C.分析张骞通使西域的目的 D.总结乾隆平定回部叛乱的成果

20.(2021·河北·曲周县依庄中学七年级期末)他在取经的过程中,还担任了翻译的工作,一人西行了五万里,历经艰辛到达佛教中心取得真经,并用了十七年的时间学会当时的各种学说,翻译佛典75部,13335卷,贡献量惊人。“他”的事迹可概括为( )

A.鉴真东渡 B.玄奘西行

C.阿倍仲麻吕来华 D.崔致远入唐

21.(2021·河北曲阳·七年级期末)吴承恩的《西游记》是我国历史上一部浪漫主义长篇神话小说,其创作的历史依据应当是

A.《三隧平妖传》 B.《封神榜》

C.《石头记》 D.《大唐西域记》

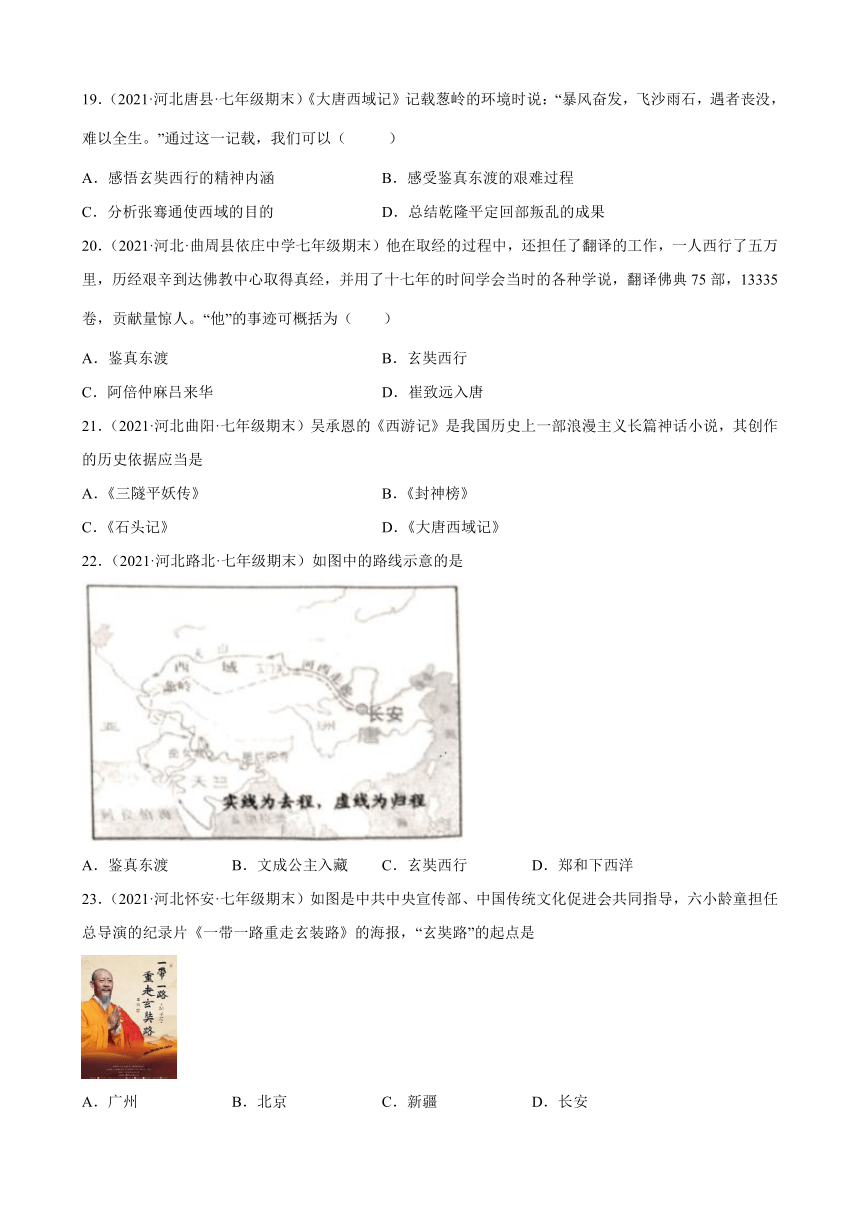

22.(2021·河北路北·七年级期末)如图中的路线示意的是

A.鉴真东渡 B.文成公主入藏 C.玄奘西行 D.郑和下西洋

23.(2021·河北怀安·七年级期末)如图是中共中央宣传部、中国传统文化促进会共同指导,六小龄童担任总导演的纪录片《一带一路重走玄装路》的海报,“玄奘路”的起点是

A.广州 B.北京 C.新疆 D.长安

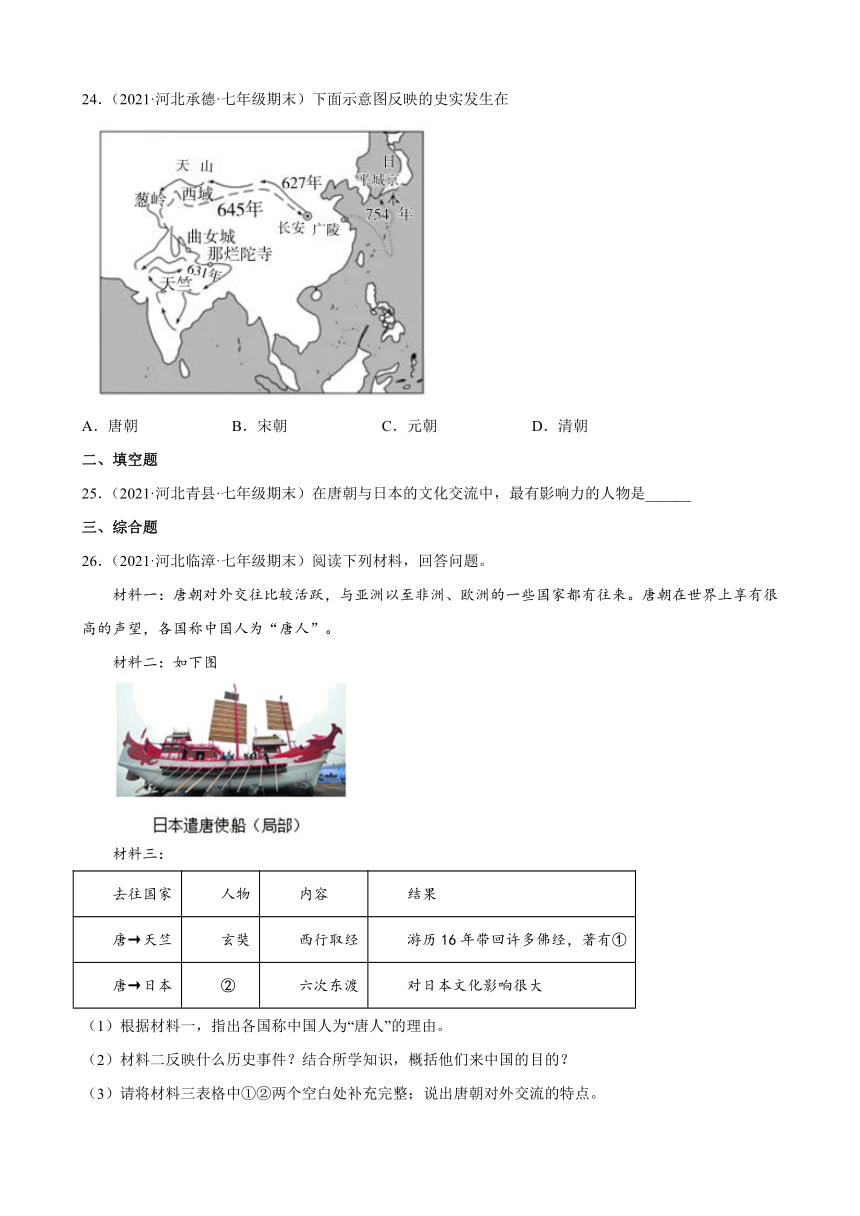

24.(2021·河北承德·七年级期末)下面示意图反映的史实发生在

A.唐朝 B.宋朝 C.元朝 D.清朝

二、填空题

25.(2021·河北青县·七年级期末)在唐朝与日本的文化交流中,最有影响力的人物是______

三、综合题

26.(2021·河北临漳·七年级期末)阅读下列材料,回答问题。

材料一:唐朝对外交往比较活跃,与亚洲以至非洲、欧洲的一些国家都有往来。唐朝在世界上享有很高的声望,各国称中国人为“唐人”。

材料二:如下图

材料三:

去往国家 人物 内容 结果

唐→天竺 玄奘 西行取经 游历16年带回许多佛经,著有①

唐→日本 ② 六次东渡 对日本文化影响很大

(1)根据材料一,指出各国称中国人为“唐人”的理由。

(2)材料二反映什么历史事件?结合所学知识,概括他们来中国的目的?

(3)请将材料三表格中①②两个空白处补充完整;说出唐朝对外交流的特点。

(4)综合上述材料,结合所学知识,分析唐朝对外交往活跃的原因。

27.(2021·河北丰宁·七年级期末)阅读下列材料,回答问题。

材料一:从汉族地区来的文成公主,带来了各种粮食三千八百种,给吐蕃粮库打下了坚实的基础;从汉族地区来的文成公主,带来各种手艺的工匠五千五百人,给吐蕃工艺打开了发展的大门;从汉族地区来的文成公主,带来了各种牲高共有五千五百种,使西藏的乳酪酥油从此年年丰收。

——摘编自乌廷玉《隋唐史话》(上)

材料二:唐朝有个有名望的和尚叫鉴真,本名叫淳于,是扬州江阳人,14岁出家为僧。……在天宝元年,接受日本普照和尚的邀请,东渡日本。但是东海风急浪高,有时翻船、有时缺少粮食、有时失去方向。经历了12年,5次渡海都没有成功。那时鉴真已经失明,只有志向始终没变。天宝十二年,终于到达日本,第二年在奈良东面建起了戒台,教授佛教的清规戒律。

材料三:贞观元年,他从长安启程去天竺求法,途经今新疆及中亚各国,历经艰险到达今印度地区。他遍游五天竺,走访天竺名僧,潜心研究佛教经论,在佛学中心那烂陀寺(今印度伽雅城西北),师从戒贤研究佛学,以后代替戒贤为众僧讲经说法。

——摘编自《中国古代史》

(1)材料一反映了哪一历史事件?根据材料一并结合所学知识,指出其积极影响。

(2)材料二体现了鉴真的哪些优秀品质?结合所学知识,概括鉴真东渡日本的意义。

(3)材料三中的“他”指的是谁?结合所学知识,概括“他”在促进唐朝与外国的友好交往中作出的贡献。

(4)综合上述材料,概括唐朝民族关系与对外关系的特点。

28.(2021·河北定州·七年级期末)中华文明源远流长,成就辉煌,对人类历史进步做出了重大贡献,阅读材料回答问题。

材料一:天宝末,扬州僧鉴真,始往倭国,大演释教……

——[唐]李肇《唐国史补》卷上

材料二:激发人们创新创造活力,最直接的方法莫过于走入不同文明,发现别人的优长,启发自己的思维。

——2019年5月15日,习近平在亚洲文明对话大会开幕式上的主旨演讲

(1)材料一中反映的历史事件是什么?该事件传播了哪一宗教文化?请举一例印证唐与天竺的友好往来。

(2)结合材料二,说说如何才能使中华文明焕发新的生命力?

29.(2021·河北涿鹿·七年级期末)唐朝是中国古代繁荣与开放的朝代,它政策开明,经济繁荣,文化发达,声名远播四海,是中国历史上令人振奋的一段时期。请结合所学知识完成下列有关唐朝历史主题的探究并回答相关问题。

材料一 “忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓禀俱丰实。九州道路无豺狼,远行不劳吉日出。”

——唐·杜甫《忆昔》

(1)材料一中的唐诗描写了唐朝开元时期繁荣富庶、天下太平的盛世景象,当时的统治者是谁?这一盛世局面的出现与他采取的哪些措施有关?

材料二

(2)唐朝经济繁荣,农业生产工具有很大改进。请依据图A和图B分别写出当时出现的两种新的先进生产工具的名称和新农具的用途。

材料三上说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

——《资治通鉴》

材料四贞观十五年(641 年)正月,松赞干布亲自到柏海迎接公主。回到吐蕃后,他对亲近的人说:“我祖、父未有通婚上国者,今我得尚大唐公主,为幸实多。”

(3)材料三体现了唐朝皇帝的什么民族政策?这一政策有哪些表现方式?

(4)材料四中的吐蕃人是今天哪个少数民族的祖先?材料中的“公主”是指谁?

材料五 “鉴真盲目航东海,一片精诚照太清。舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城。”

(5)材料五反映了唐朝对哪个国家的重要影响?举例说说有哪些重要影响。

30.(2021·河北围场·七年级期末)伴随着时代变迁,中国古代的对外关系也发生了相应的变化。请阅读下列材料,回答问题

材料一 ①唐朝处于我国封建经济繁荣上升阶段,对外经济文化交流也大大发展。②例如,唐朝时期,日本来中国的遣唐使有十多批。③那时,对中日交往有突出贡献的人物有日本的吉备真备。他年轻时,随日本遣唐使来长安留学,研习儒家经典、天文历算、军事等。④由阿拉伯商人撰写的《中国印度见闻录》记载了唐朝出口的丝绸质量很高,唐朝海船坚固庞大,可以从事远海航行。⑤唐朝允许外商长期在中国居住,和中国人通婚,在中国任官。⑥唐朝的对外交往极大地影响了日本等周边国家。

——张岂之主编《中国历史》

材料二 清朝政府颁布诏令:严禁沿海居民擅自出海贸易,严格限制出口商品种类和出海船只的载重量,由原来开放四个港口减至广州一处作为对外通商口岸。

——摘编自人教版《中国历史》

请回答:

(1)材料一中包含了基本史实与评价两部分。

基本史实:_______________________________________________________。(请填写序号)

评价:____________________________________________________________。(请填写序号)

(2)唐朝的对外交往是多方面的,材料一中除了政治方面的交往,还存在哪些方面的交往

(3)唐朝在传播中国文化的同时,还积极汲取他国文化。请列举一例。

(4)上述两则材料反映了从唐朝到清朝,中国对外政策发生了怎样的变化?

(5)唐朝与清朝的对外政策对中国社会产生了不同的影响,结合材料和所学,总结经验教训。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【分析】

【详解】

依据题干关键信息“反映唐朝繁荣的对外经济文化交流”可知,所选史实必须是对外政策的,而唐太宗把文成公主嫁给吐蕃赞普松赞干布,文成公主入藏属于唐朝民族关系,不属于对外交往,所以不恰当的文成公主入藏,C项符合题意;综上所述ABD三项都是反映唐朝的对外经济文化交流,但不符合题意,排除。故选C。

2.B

【详解】

根据所学知识可知:公元618年,唐朝建立,经济文化空前繁荣发达,成为东亚最强大的帝国,声威远扬,对日本和亚洲各国都有巨大吸引力。从公元七世纪初至九世纪末约两个半世纪里,日本为了学习中国文化,先后向唐朝派出十几次遣唐使团。其次数之多、规模之大、时间之久、内容之丰富,可谓中日文化交流史上的空前盛举。遣唐使对推动日本社会的发展和促进中日友好交流做出了巨大贡献,结出了丰硕的果实,成为中日文化交流的第一次高潮。新罗也频繁地向唐朝派遣使节来华学习。故选项B符合题意;张骞通西域是在汉朝,故选项A不符合题意;文成公主入藏是唐与吐蕃和亲,故选项C不符合题意;玄奘西行是到印度求取真经,故选项D不符合题意。故答案为B。

3.A

【详解】

马可·波罗来中国经商,是元朝时期的事情,不是唐朝时期,④不符合题意;玄奘到天竺学习佛学、吐蕃与唐朝“和同为一家”以及日本多次派出使者来唐朝学习都属于唐朝时期的民族关系和对外关系活动,①②③符合题意,A项正确;排除B、C和D项。故选A项。

4.B

【分析】

【详解】

由材料可以看出,这是日本的“和同开珎”货币,其外形与中国古代的圆形方孔钱相似,故B项符合题意;中日之间是国家关系,不是民族关系的发展,故排除A项;该钱币是日本在唐朝时流入中国的,明清文明时间不符,故排除C项;鉴真为中日文化交流做出贡献,材料没有体现,故排除D项。故选B。

5.B

【详解】

根据题干“中外文化双向交流、共享繁荣”结合所学知识,和亲结盟指的是唐朝和少数民族之间,是民族关系,①不符合题意;鉴真东渡到日本弘扬佛法,属于中外关系,②符合题意;玄奘西行到天竺求取佛经,属于中外关系,③符合题意;日本派遣唐使来访,属于中外关系,④符合题意;综上所述②③④符合题意,A项正确;①属于民族关系,不符合题意,排除ACD项。故选B项。

6.A

【详解】

根据所学知识可知,唐朝时期,中国和日本的交流非常频繁,为了学习中国的先进文化,日本派史进来到中国,被称为遣唐使,因此本题选A;遣唐使到中国是为了学习文化,而不是传播日本文化,B排除;遣唐使来中国确实可以加强两国的友谊,但不是主要目的,C排除;中国的僧人鉴真,接受日本僧人要求,东渡日本传教,而遣唐使来中国并不是为了求取佛教经义,D排除。

7.D

【分析】

【详解】

根据所学可知安西都护府是唐朝设置管辖新疆天山南北的军政机构,不能体现“向各国传播着中华文明”,D符合题意,故选D;“遣唐使”来华和鉴真东渡日本是“向各国传播着中华文明”;玄奘天竺取经则体现“兼容并蓄外来文化的精华”,故ABC都体现材料观点,不符题意,排除。

8.A

【分析】

【详解】

根据题干中“中外文化双向交流、共享繁荣”结合所学知识,文成公主入藏属于和亲,和亲结盟指的是唐朝和少数民族之间,是民族关系,①不符合题意;鉴真东渡到日本弘扬佛法,属于中外关系,②符合题意;玄奘西行到天竺求取佛经,属于中外关系,③符合题意;日本派遣唐使来访,属于中外关系,④符合题意;综上②③④符合题意,A正确;BCD错误。综上故选A。

9.B

【分析】

【详解】

左图是鉴真,右图是玄奘,二人都是唐朝僧人,玄奘曾经西行,前往印度,佛教的发源地去探索佛教的真谛,鉴真曾经东渡,前往日本,向日本天皇与平民传授佛教真理,反映了唐朝对外交往的特点是对外开放双向交流,B项正确;材料无法体现唐朝对外交往高度繁荣,共享太平的特点,排除A项;材料无法体现“世界领先”“源远流长”,排除CD项。故选B项。

【点睛】

10.A

【详解】

依据题干的“中国向周边国家进行文化与技术的大输出”结合所学知识可知,唐朝最富影响的僧人鉴真,东渡日本传授佛法等,为中日文化交流做出杰出贡献。故A符合题意;玄奘西行天竺求取佛经是吸收先进文化,排除B;朝鲜半岛音乐在中国广泛流行是吸收先进文化,排除C;唐朝时期国力强盛为中国向周边国家进行文化与技术的大输出提供了经济条件,排除D。故选A。

11.B

【详解】

“玄奘西游取真经”反映的是玄奘西行天竺求取佛法, “鉴真东渡传佛法”反映的是鉴真东渡日本弘扬佛法,所以题干对联主题为中外交往,文明互鉴,故B项符合题意;题干对联主题与海路交通、经济发展、民族关系无关,故ACD项与题意不符。故选B

12.C

【详解】

据材料可知,在隋唐遗址发掘中出土了如日本“和同开珎”银币、波斯银币等外国货币,伊斯兰教、摩尼教、基督教的一个支派景教,也是在唐朝时传入中国,说明这一时期中外文化交流频繁,C正确;材料只是在在隋唐遗址发掘中出土了如日本“和同开珎”银币、波斯银币等外国货币,并不等同于中国对外贸易优势明显,A错误;材料体现的是伊斯兰教、摩尼教、基督教的一个支派景教,在唐朝时传入中国,但未涉及其在社会生活中地位独特,B错误;外国宗教传入中国,有助于文化交流,不一定冲击传统文化,D错误。

13.A

【详解】

根据所学和材料“陕西、胡人乐俑载歌载舞”可知,长安在陕西,胡人体现是开放,彩陶、歌舞体现的是繁荣,故A符合题意,BCD均不符合题意。故选A。

14.B

【详解】

结合所学知识可知,唐朝经济文化世界领先,使唐朝在国际上享有很高的声望,这是唐朝中外交往出现了盛况空前的局面的根本原因,B正确;而ACD项都是唐朝中外交往出现了盛况空前的局面出现得原因,但不是根本原因。故ACD不符合题意,排除;故选B。

15.A

【详解】

唐朝都城长安规模宏伟,布局严整对称,商业繁荣,既是当时中国政治、经济和文化交往的中心,也是一座国际性的大都会,A项正确;综合上述分析可排除BCD项。故选A项。

16.B

【详解】

材料“百千家似围棋局,十二街如种菜畦”体现的是长安城市坊规划的井然有序,唐都长安规划整齐,是当时世界上最大的城市,城内分为坊和市,坊是居民区,市是商业区,因此B正确;ACD与材料无关,排除。故选B。

17.B

【详解】

根据所学知识,隋唐时期的时代特征是繁荣与开放,隋朝虽然存在时间较短,但它在历史上地位比较重要,隋朝创立的科举制和三省六部制为后世所沿用,开凿大运河直到现在仍发挥重要作用。唐朝时期出现贞观之治、开元盛世标志着当时经济高度繁荣,唐朝对外实行开放政策,B项正确;中原文明的起源是指史前时期,排除A项;我国第一个统一的多民族的封建国家是秦朝,排除C项;政权的并立与交融是三国两晋南北朝时期的时代特征,排除D项。故选B项。

18.B

【详解】

依据题干和所学知识,唐朝时期,玄奘经历了艰难险阻,西行天竺取经,促进了中印文化交流,《大唐西域记》即是由玄奘口述而由弟子编写的著作,记载的正是玄奘从长安(今西安)出发西行亲身游历西域的所见所闻,B正确;唐朝时期鉴真东渡日本,促进了中日文化交流,A排除;唐朝时期文成公主入藏促进了汉藏两族的友好交往,C排除;明朝前期郑和下西洋,促进了中国与亚非国家地区的友好交往,D排除。故选B。

19.A

【详解】

《大唐西域记》记载了唐朝时期玄奘从长安(今西安)出发西行取经亲身游历西域的所见所闻,因此通过题干中的记载,我们可以感悟玄奘西行的精神内涵,为完成使命,历经艰难险阻,义无反顾,A项正确;唐朝时期鉴真东渡日本弘扬佛法,与《大唐西域记》没有直接关系,排除B项;张骞出使西域开通丝绸之路是在西汉汉武帝时期,排除C项;乾隆平定回部叛乱是在清朝前期,排除D项。故选A项。

20.B

【详解】

唐贞观年间,为了求取佛经精义,玄奘毅然西行前往的佛教圣地天竺,在天竺,玄奘用大约17年的时间遍游各地,寻师访友,研习佛法,在他晚年的时候,他的弟子根据他的口述写成《大唐西域记》,把印度的佛教、历史、地理、风土人情介绍到中国,是研究7世纪中亚和南亚各国,特别是研究印度历史地理的珍贵文献,为古代中印文化交流做出了重大贡献,B项正确;鉴真东渡日本,材料没有涉及,排除A项;CD项与“一人西行了五万里,历经艰辛到达佛教中心取得真经”不符,排除CD项。故选B项。

21.D

【分析】

【详解】

根据所学可知,在唐代,玄奘西游天竺,他的弟子据此编写了《大唐西域记》,明代小说家吴承恩据此写成《西游记》,它是我国历史上一部浪漫主义长篇神话小说,故D符合题意;《三隧平妖传》是中国小说史上第一部长篇神魔小说,《封神榜》历史依据是商朝灭亡周朝兴盛,《石头记》就是《红楼梦》,故ABC均不符合题意。故选D。

22.C

【详解】

根据地图可知从长安出发到达天竺,结合所学知识可知,唐太宗贞观年间,玄奘历尽艰辛,西行天竺学习佛法,玄奘的见闻,由弟子整理成书——《大唐西域记》是研究中外交流史的珍贵文献。选项C符合题意;鉴真东渡日本,传播佛法,A排除;文成公主入藏,增进了汉藏两族的友好关系,B排除;郑和下西洋,增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,D排除。故选C。

23.D

【详解】

结合所学知识可知,唐朝贞观初年,高僧玄奘从都城长安出发,西行前往天竺取经,不畏艰险,历经磨难,经过4年的长途跋涉到达天竺研习佛法;10多年后,玄奘携带大量佛经回到长安,此后主持译经工作,为中国佛教的发展作出重大贡献。因此“玄奘路”的起点是长安。选项D符合题意;选项ABC不符合题意。故选D。

24.A

【详解】

依据示意图信息“长安、天竺、那烂陀寺”结合所学知识可知,唐太宗贞观年间,玄奘历尽艰辛,西行天竺学习佛法。玄奘遍访天竺的名寺,研习佛法,曾在那烂陀寺游学。故A符合题意;宋朝、元朝、清朝与玄奘西行无关,排除BCD。故选A。

25.鉴真

【详解】

结合所学内容可知,鉴真东渡日本传播了唐朝文化,是在唐朝与日本的文化交流中,最有影响力的人物。

26.(1)唐朝在世界上享有很高的声望。

(2)事件:日本遣唐使来华。目的:学习唐朝先进的文化。

(3)①《大唐西域记》;②鉴真;;双向交流,兼容并蓄。

(4)唐朝国家统一,社会安定;经济繁荣,国力强盛;政府实行对外开放政策;发达便利的海陆交通条件等。

【分析】

【详解】

(1)根据材料一“唐朝在世界上享有很高的声望,各国称中国人为‘唐人’。”可知各国称中国人为“唐人”的理由是因为唐朝在世界上享有很高的声望。

(2)事件:根据材料二“日本遣唐使船(局部)”结合所学可知是日本派遣遣唐使来华。目的:根据所学可知日本派遣遣唐使目的是学习唐朝先进的文化。

(3)根据所学可知唐朝玄奘到天竺求取佛经,回国后写成《大唐西域记》,故①填《大唐西域记》;根据所学可知唐朝的鉴真六次东渡日本,给日本带去先进的唐朝文化,故②填鉴真;从玄奘到天竺取经,鉴真到日本传播文化,因此唐朝时期的对外交流的特点是双向交流,兼容并蓄。

(4)根据所学可知唐朝对外交往活跃的原因可从唐朝国家统一,社会安定;经济繁荣,国力强盛;政府实行对外开放政策;发达便利的海陆交通条件等方面进行回答。

27.(1)文成公主入藏;促进了吐蕃经济和社会的发展,密切了汉藏的友谊。

(2)不畏艰险,坚韧不拔;意义:在日本传播中国的先进文化,为中日文化交流作出卓越贡献,促进佛教在日本的传播。

(3)玄奘;玄奘携带大量佛经回到长安,主持译经工作,为中国佛教的发展作出重大贡献;根据口述,弟子记录成书《大唐西域记》,是研究中外交流的珍贵文献。

(4)民族关系和睦,中外交流发达。

【详解】

(1)由材料“从汉族地区来的文成公主,带来了各种粮食三千八百种,给吐蕃粮库打下了坚实的基础”可知材料反映的是文成公主进藏;文成公主进藏促进了吐著经济和社会的发展,密切了汉藏友谊。

(2从材料二“在天宝元年,接受日本普照和尚的邀请,东渡日本。但是东海风急浪高,有时翻船、有时缺少粮食、有时失去方向。经历了12年,5次渡海都没有成功。那时鉴真已经失明,只有志向始终没变。”可以看出鉴真不畏艰险、坚韧不拔的品质;鉴真东渡促进了了中国先进文化在日本的传授为中日化交流作出了卓越页献。

(3)由材料“贞观元年,他从长安启程去天竺求法,途经今新疆及中亚各国,历经艰险到达今印度地区。”结合所学可知材料三中的“他”指玄奘;他携带佛经回到长安,为中国佛教发展作出重大贡献;《大唐西域记》是研究中外交流使的珍贵文献。

(4)综合上述材料可以看出:唐朝民族关系和睦,中外交流发达。

28.(1)鉴真东渡;佛教;玄奘西行

(2)(意思合理即可)加强中外文化交流、取长补短,不断创新。

【详解】

(1)根据材料一“扬州僧鉴真,始往倭国”,结合所学知识可知,唐玄宗时期,鉴真东渡日本传授佛法,为日本设计唐招提寺等,为中日文化交流做出杰出贡献。可知材料反映的历史事件是鉴真东渡;该事件传播了佛教文化。印证唐与天竺的友好往来,如唐太宗贞观年间,玄奘历尽艰辛,西行天竺学习佛法。玄奘的见闻,由弟子整理成书——《大唐西域记》是研究中外交流史的珍贵文献。

(2)根据材料二“激发人们创新创造活力,最直接的方法莫过于走入不同文明,发现别人的优长,启发自己的思维”,结合所学知识可知,加强中外文化交流,不同文明,取长补短,不断创新,才能使中华文明焕发新的生命力。

29.(1)唐玄宗;任用姚崇等人当宰相,重视地方吏治,把中央优秀官吏下放到地方任职,并亲自考核县令政绩,还注意节俭。

(2)A:曲辕犁,是耕地工具,B:筒车,是灌溉工具。

(3)开明的民族政策;册封和和亲。

(4)藏族;文成公主。

(5)日本;政治上:日本效仿唐朝进行政治改革,即大化改新,废除奴隶制。设三省六部制,现在日本的中央部级还称作省;经济上:唐朝时,两国经济交往频繁,唐朝时的瓷器,茶,丝绸等大量运入日本;文化上:日本参照中国文字创立了日本文字。今天日文里都还有中国字的影子;社会生活上:日本的和服,日本的茶道等,榻榻米;建筑风格上:东京都采用了洛阳宫殿风格,西京都采用了长安风格。

【详解】

(1)依据材料一“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”的信息,结合所学知识可知,唐诗描写了唐朝唐玄宗时期,繁荣富庶、天下太平的盛世景象;唐玄宗即位后,任用姚崇等人当宰相,重视地方吏治,把中央优秀官吏下放到地方任职,并亲自考核县令政绩,还注意节俭。

(2)依据图A和图B的内容,结合所学知识可知,A是曲辕犁,是耕地工具,B是筒车,是灌溉工具。

(3)依据材料三“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”的信息,结合所学知识可知,材料三体现了唐朝皇帝的开明的民族政策;这一政策的表现方式是册封和和亲。

(4)依据所学知识可知,材料四中的吐蕃人是今天藏族的祖先;材料中的“公主”是指文成公主。

(5)依据材料五“鉴真盲目航东海,一片精诚照太清。舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城。”的信息,结合所学知识可知,材料五反映了唐朝对日本的重要影响;例如,政治上:日本效仿唐朝进行政治改革,即大化改新,废除奴隶制。设三省六部制,现在日本的中央部级还称作省;经济上:唐朝时,两国经济交往频繁,唐朝时的瓷器,茶,丝绸等大量运入日本;文化上:日本参照中国文字创立了日本文字。今天日文里都还有中国字的影子;社会生活上:日本的和服,日本的茶道等,榻榻米;建筑风格上:东京都采用了洛阳宫殿风格,西京都采用了长安风格。

30.(1)基本史实:②__③ ④ ⑤(请填写序号)

评价:① ⑥。(请填写序号)

(2)文化交往、经济交往。

(3)玄奘到天竺取经。(正确即可)

(4)由对外开放到闭关锁国(注释:没有回答变化过程者扣一分)。

(5)开放兴国;封闭落后。(言之成理即可)

【详解】

试题分析:(1)史实是指历史事实,具有客观性;评价通常指对一件事或人物进行判断、分析后的结论,具有主观性。因此②③④⑤是关于唐朝时期中外交往的史实,①⑥是关于唐朝时期中外交往的评价。

(2)根据材料信息“对中日交往有突出贡献的人物有日本的吉备真备。他年轻时,随日本遣唐使来长安留学,研习儒家经典、天文历算、军事等”体现了文化交往,“由阿拉伯商人撰写的《中国印度见闻录》记载了唐朝出口的丝绸质量很高”体现了经济交往。

(3)根据所学知识,唐太宗时期玄奘到天竺取经,回国后促进了佛教文化在中国的进一步传播,加强了中印之间的交往。

(4)根据材料信息“严禁沿海居民擅自出海贸易,严格限制出口商品种类和出海船只的载重量,由原来开放四个港口减至广州一处作为对外通商口岸”体现了清政府的闭关锁国政策,对外关系由开放趋向封闭、锁国。

(5)唐朝时期对外开放促进了中外之间的交流,扩大了唐朝的影响;而清朝闭关锁国导致了中国的落后挨打,据此回答。

考点:人教版七年级下册·繁荣与开放的社会 ·对外友好往来;人教版七年级下册·统一多民族国家的巩固和社会的危机·明清经济的发展与“闭关锁国” 。

答案第1页,共2页

一、选择题

1.(2021·河北景县·七年级期末)中国著名导演蔡晶盛执导的历史剧《梦回唐朝》,在拍第十六集《八方来客》(反映唐朝繁荣的对外经济文化交流)时,拟定了如下四个史实,请你帮他指出哪一项是不恰当的( )

A.玄奘西游天竺研习佛经 B.鉴真东渡传播中国文化

C.文成公主入藏 D.日本遣唐使来华学习

2.(2021·河北武安·七年级期末)唐朝时,世界上有70多个国家或地区与中国有往来。外国人除了与中国贸易,还学习中国的科技文化,引进中国的政治经济制度。以下体外国向中国学习的历史事件是( )

A.张骞通西域 B.遣唐使来华 C.文成公主入藏 D.玄奘西行

3.(2021·河北辛集·七年级期末)“有容乃大”是唐朝超越前朝的特有文化气派。以下能体现唐朝“有容乃大”的是

①玄奘到天竺学习佛学 ②吐蕃与唐朝“和同为一家”

③日本多次派出使者来唐朝学习 ④马可·波罗来中国经商

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

4.(2021·河北临西·七年级期末)下侧文物可以直接佐证

日本的和同开珎钱币

A.唐朝时期民族关系不断发展 B.日本钱币形制与中国相似

C.明清文明对日本社会产生深远影响 D.鉴真为中日文化交流做出贡献

5.(2021·河北宣化·七年级期末)唐朝的繁盛吸引了世界各地的人们漂洋过海、不远万里来到中国,唐帝国自身也以博大的胸怀兼容并蓄外来文化的精华,中外文化双向交流、共享繁荣。下列事件能佐证这一现象的是( )

①文成公主入藏 ②鉴真东渡 ③玄奘西行 ④遣唐使来访

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

6.(2021·河北栾城·七年级期末)唐朝时期,日本十几次派遣唐使到中国。日本遣唐使来中国的主要目的是

A.学习中国先进文化 B.传播日本先进文化

C.加强两国间的友谊 D.求取佛教经义

7.(2021·河北桥西·七年级期末)“大唐以她博大的胸怀,兼容并蓄外来文化的精华,又以她豪迈的性格,向各国传播着中华文明。”下列史实中不能佐证上述观点的是

A.“遣唐使”来华 B.玄奘天竺取经

C.鉴真东渡日本 D.设置安西都护府

8.(2021·河北涿鹿·七年级期末)唐朝的繁盛吸引了世界各地的人们漂洋过海、不远万里来到中国,唐朝也以博大的胸怀兼容并蓄外来文化的精华,中外文化双向交流、共享繁荣。下列事件能佐证这一现象的是( )

①文成公主入藏②鉴真东渡③玄奘两行④新罗音乐传入中国

A.②③④ B.①②④ C.①②③ D.①②③④

9.(2021·河北任丘·七年级期末)下图两位人物的贡献充分体现了唐朝对外交往的特点是( )

A.高度繁荣共享太平 B.对外开放双向交流

C.世界领先求同存异 D.源远流长泽被东西

10.(2021·河北卢龙·七年级期末)唐朝时期,中国社会经济处于上升阶段,文化先进,是历史上中国向周边国家进行文化与技术的大输出时期。下列史实最能体现材料观点的是

A.鉴真东渡日本传播唐朝文化 B.玄奘西行天竺求取佛经

C.朝鲜半岛音乐在中国广泛流行 D.唐朝时期国力强盛

11.(2021·河北青县·七年级期末)一位同学在学习唐朝历史后,拟定了一幅对联:“玄奘西游取真经,鉴真东渡传佛法”,横批应为

A.海路通达 B.文明互鉴 C.经济繁荣 D.民族和睦

12.(2021·河北海港·七年级期末)在隋唐遗址发掘中出土了如日本“和同开珎”银币、波斯银币、东罗马金币、阿拉伯金币等外国货币,伊斯兰教、摩尼教、基督教的一个支派景教,也是在唐朝时传入中国,与此同时,佛教也通过中国传到日本和朝鲜。这些现象共同表明隋唐时期( )

A.中国对外贸易优势明显 B.宗教在社会生活中地位独特

C.中外经济文化交流密切 D.儒家传统文化开始受到冲击

13.(2021·河北任丘·七年级期末)下图是陕西出土的唐彩绘陶胡人骑马俑,高大雄健的骆驼上四个胡人乐俑载歌载舞。这反映了( )

A.长安的开放与繁荣 B.丝绸之路的开通

C.唐代水陆交通发达 D.长安是当时经济中心

14.(2021·河北涿鹿·七年级期末)唐朝中外交往出现了盛况空前的局面,出现这一局面的根本原因是( )

A.唐朝国家统一,社会安定 B.唐朝经济文化世界领先

C.唐朝对外政策开放开明 D.唐朝对外交通发达

15.(2021·河北·曲周县依庄中学七年级期末)这一城市是丝绸之路的起点,是西汉隋唐的都城,是(唐朝)当时中国政治、经济和文化交往的中心,也是一座国际性大都会。这一城市是( )

A.长安 B.开封 C.东京 D.北京

16.(2021·河北武安·七年级期末)“百千家似围棋局,十二街如种菜畦”是诗人白居易对唐都长安布局的描写,诗中体现了

A.手工业的发展状况 B.市坊规划井然有序

C.国际性大都会盛况 D.文学艺术的繁荣状况

17.(2021·河北宣化·七年级期末)隋唐时期(581-907)体现的时代特征是( )

A.中华文明的起源 B.繁荣与开放的时代

C.统一国家的建立 D.政权的并立与交融

18.(2021·河北滦南·七年级期末)据《大唐西域记》记载:“经途险阻,寒风惨烈,多暴龙,难陵犯。……暴风奋发,飞沙雨石,遇者丧没,难以全生。”下面哪位历史人物亲自经历了如此险恶的状况?

A.鉴真 B.玄奘 C.文成公主 D.郑和

19.(2021·河北唐县·七年级期末)《大唐西域记》记载葱岭的环境时说:“暴风奋发,飞沙雨石,遇者丧没,难以全生。”通过这一记载,我们可以( )

A.感悟玄奘西行的精神内涵 B.感受鉴真东渡的艰难过程

C.分析张骞通使西域的目的 D.总结乾隆平定回部叛乱的成果

20.(2021·河北·曲周县依庄中学七年级期末)他在取经的过程中,还担任了翻译的工作,一人西行了五万里,历经艰辛到达佛教中心取得真经,并用了十七年的时间学会当时的各种学说,翻译佛典75部,13335卷,贡献量惊人。“他”的事迹可概括为( )

A.鉴真东渡 B.玄奘西行

C.阿倍仲麻吕来华 D.崔致远入唐

21.(2021·河北曲阳·七年级期末)吴承恩的《西游记》是我国历史上一部浪漫主义长篇神话小说,其创作的历史依据应当是

A.《三隧平妖传》 B.《封神榜》

C.《石头记》 D.《大唐西域记》

22.(2021·河北路北·七年级期末)如图中的路线示意的是

A.鉴真东渡 B.文成公主入藏 C.玄奘西行 D.郑和下西洋

23.(2021·河北怀安·七年级期末)如图是中共中央宣传部、中国传统文化促进会共同指导,六小龄童担任总导演的纪录片《一带一路重走玄装路》的海报,“玄奘路”的起点是

A.广州 B.北京 C.新疆 D.长安

24.(2021·河北承德·七年级期末)下面示意图反映的史实发生在

A.唐朝 B.宋朝 C.元朝 D.清朝

二、填空题

25.(2021·河北青县·七年级期末)在唐朝与日本的文化交流中,最有影响力的人物是______

三、综合题

26.(2021·河北临漳·七年级期末)阅读下列材料,回答问题。

材料一:唐朝对外交往比较活跃,与亚洲以至非洲、欧洲的一些国家都有往来。唐朝在世界上享有很高的声望,各国称中国人为“唐人”。

材料二:如下图

材料三:

去往国家 人物 内容 结果

唐→天竺 玄奘 西行取经 游历16年带回许多佛经,著有①

唐→日本 ② 六次东渡 对日本文化影响很大

(1)根据材料一,指出各国称中国人为“唐人”的理由。

(2)材料二反映什么历史事件?结合所学知识,概括他们来中国的目的?

(3)请将材料三表格中①②两个空白处补充完整;说出唐朝对外交流的特点。

(4)综合上述材料,结合所学知识,分析唐朝对外交往活跃的原因。

27.(2021·河北丰宁·七年级期末)阅读下列材料,回答问题。

材料一:从汉族地区来的文成公主,带来了各种粮食三千八百种,给吐蕃粮库打下了坚实的基础;从汉族地区来的文成公主,带来各种手艺的工匠五千五百人,给吐蕃工艺打开了发展的大门;从汉族地区来的文成公主,带来了各种牲高共有五千五百种,使西藏的乳酪酥油从此年年丰收。

——摘编自乌廷玉《隋唐史话》(上)

材料二:唐朝有个有名望的和尚叫鉴真,本名叫淳于,是扬州江阳人,14岁出家为僧。……在天宝元年,接受日本普照和尚的邀请,东渡日本。但是东海风急浪高,有时翻船、有时缺少粮食、有时失去方向。经历了12年,5次渡海都没有成功。那时鉴真已经失明,只有志向始终没变。天宝十二年,终于到达日本,第二年在奈良东面建起了戒台,教授佛教的清规戒律。

材料三:贞观元年,他从长安启程去天竺求法,途经今新疆及中亚各国,历经艰险到达今印度地区。他遍游五天竺,走访天竺名僧,潜心研究佛教经论,在佛学中心那烂陀寺(今印度伽雅城西北),师从戒贤研究佛学,以后代替戒贤为众僧讲经说法。

——摘编自《中国古代史》

(1)材料一反映了哪一历史事件?根据材料一并结合所学知识,指出其积极影响。

(2)材料二体现了鉴真的哪些优秀品质?结合所学知识,概括鉴真东渡日本的意义。

(3)材料三中的“他”指的是谁?结合所学知识,概括“他”在促进唐朝与外国的友好交往中作出的贡献。

(4)综合上述材料,概括唐朝民族关系与对外关系的特点。

28.(2021·河北定州·七年级期末)中华文明源远流长,成就辉煌,对人类历史进步做出了重大贡献,阅读材料回答问题。

材料一:天宝末,扬州僧鉴真,始往倭国,大演释教……

——[唐]李肇《唐国史补》卷上

材料二:激发人们创新创造活力,最直接的方法莫过于走入不同文明,发现别人的优长,启发自己的思维。

——2019年5月15日,习近平在亚洲文明对话大会开幕式上的主旨演讲

(1)材料一中反映的历史事件是什么?该事件传播了哪一宗教文化?请举一例印证唐与天竺的友好往来。

(2)结合材料二,说说如何才能使中华文明焕发新的生命力?

29.(2021·河北涿鹿·七年级期末)唐朝是中国古代繁荣与开放的朝代,它政策开明,经济繁荣,文化发达,声名远播四海,是中国历史上令人振奋的一段时期。请结合所学知识完成下列有关唐朝历史主题的探究并回答相关问题。

材料一 “忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓禀俱丰实。九州道路无豺狼,远行不劳吉日出。”

——唐·杜甫《忆昔》

(1)材料一中的唐诗描写了唐朝开元时期繁荣富庶、天下太平的盛世景象,当时的统治者是谁?这一盛世局面的出现与他采取的哪些措施有关?

材料二

(2)唐朝经济繁荣,农业生产工具有很大改进。请依据图A和图B分别写出当时出现的两种新的先进生产工具的名称和新农具的用途。

材料三上说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

——《资治通鉴》

材料四贞观十五年(641 年)正月,松赞干布亲自到柏海迎接公主。回到吐蕃后,他对亲近的人说:“我祖、父未有通婚上国者,今我得尚大唐公主,为幸实多。”

(3)材料三体现了唐朝皇帝的什么民族政策?这一政策有哪些表现方式?

(4)材料四中的吐蕃人是今天哪个少数民族的祖先?材料中的“公主”是指谁?

材料五 “鉴真盲目航东海,一片精诚照太清。舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城。”

(5)材料五反映了唐朝对哪个国家的重要影响?举例说说有哪些重要影响。

30.(2021·河北围场·七年级期末)伴随着时代变迁,中国古代的对外关系也发生了相应的变化。请阅读下列材料,回答问题

材料一 ①唐朝处于我国封建经济繁荣上升阶段,对外经济文化交流也大大发展。②例如,唐朝时期,日本来中国的遣唐使有十多批。③那时,对中日交往有突出贡献的人物有日本的吉备真备。他年轻时,随日本遣唐使来长安留学,研习儒家经典、天文历算、军事等。④由阿拉伯商人撰写的《中国印度见闻录》记载了唐朝出口的丝绸质量很高,唐朝海船坚固庞大,可以从事远海航行。⑤唐朝允许外商长期在中国居住,和中国人通婚,在中国任官。⑥唐朝的对外交往极大地影响了日本等周边国家。

——张岂之主编《中国历史》

材料二 清朝政府颁布诏令:严禁沿海居民擅自出海贸易,严格限制出口商品种类和出海船只的载重量,由原来开放四个港口减至广州一处作为对外通商口岸。

——摘编自人教版《中国历史》

请回答:

(1)材料一中包含了基本史实与评价两部分。

基本史实:_______________________________________________________。(请填写序号)

评价:____________________________________________________________。(请填写序号)

(2)唐朝的对外交往是多方面的,材料一中除了政治方面的交往,还存在哪些方面的交往

(3)唐朝在传播中国文化的同时,还积极汲取他国文化。请列举一例。

(4)上述两则材料反映了从唐朝到清朝,中国对外政策发生了怎样的变化?

(5)唐朝与清朝的对外政策对中国社会产生了不同的影响,结合材料和所学,总结经验教训。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【分析】

【详解】

依据题干关键信息“反映唐朝繁荣的对外经济文化交流”可知,所选史实必须是对外政策的,而唐太宗把文成公主嫁给吐蕃赞普松赞干布,文成公主入藏属于唐朝民族关系,不属于对外交往,所以不恰当的文成公主入藏,C项符合题意;综上所述ABD三项都是反映唐朝的对外经济文化交流,但不符合题意,排除。故选C。

2.B

【详解】

根据所学知识可知:公元618年,唐朝建立,经济文化空前繁荣发达,成为东亚最强大的帝国,声威远扬,对日本和亚洲各国都有巨大吸引力。从公元七世纪初至九世纪末约两个半世纪里,日本为了学习中国文化,先后向唐朝派出十几次遣唐使团。其次数之多、规模之大、时间之久、内容之丰富,可谓中日文化交流史上的空前盛举。遣唐使对推动日本社会的发展和促进中日友好交流做出了巨大贡献,结出了丰硕的果实,成为中日文化交流的第一次高潮。新罗也频繁地向唐朝派遣使节来华学习。故选项B符合题意;张骞通西域是在汉朝,故选项A不符合题意;文成公主入藏是唐与吐蕃和亲,故选项C不符合题意;玄奘西行是到印度求取真经,故选项D不符合题意。故答案为B。

3.A

【详解】

马可·波罗来中国经商,是元朝时期的事情,不是唐朝时期,④不符合题意;玄奘到天竺学习佛学、吐蕃与唐朝“和同为一家”以及日本多次派出使者来唐朝学习都属于唐朝时期的民族关系和对外关系活动,①②③符合题意,A项正确;排除B、C和D项。故选A项。

4.B

【分析】

【详解】

由材料可以看出,这是日本的“和同开珎”货币,其外形与中国古代的圆形方孔钱相似,故B项符合题意;中日之间是国家关系,不是民族关系的发展,故排除A项;该钱币是日本在唐朝时流入中国的,明清文明时间不符,故排除C项;鉴真为中日文化交流做出贡献,材料没有体现,故排除D项。故选B。

5.B

【详解】

根据题干“中外文化双向交流、共享繁荣”结合所学知识,和亲结盟指的是唐朝和少数民族之间,是民族关系,①不符合题意;鉴真东渡到日本弘扬佛法,属于中外关系,②符合题意;玄奘西行到天竺求取佛经,属于中外关系,③符合题意;日本派遣唐使来访,属于中外关系,④符合题意;综上所述②③④符合题意,A项正确;①属于民族关系,不符合题意,排除ACD项。故选B项。

6.A

【详解】

根据所学知识可知,唐朝时期,中国和日本的交流非常频繁,为了学习中国的先进文化,日本派史进来到中国,被称为遣唐使,因此本题选A;遣唐使到中国是为了学习文化,而不是传播日本文化,B排除;遣唐使来中国确实可以加强两国的友谊,但不是主要目的,C排除;中国的僧人鉴真,接受日本僧人要求,东渡日本传教,而遣唐使来中国并不是为了求取佛教经义,D排除。

7.D

【分析】

【详解】

根据所学可知安西都护府是唐朝设置管辖新疆天山南北的军政机构,不能体现“向各国传播着中华文明”,D符合题意,故选D;“遣唐使”来华和鉴真东渡日本是“向各国传播着中华文明”;玄奘天竺取经则体现“兼容并蓄外来文化的精华”,故ABC都体现材料观点,不符题意,排除。

8.A

【分析】

【详解】

根据题干中“中外文化双向交流、共享繁荣”结合所学知识,文成公主入藏属于和亲,和亲结盟指的是唐朝和少数民族之间,是民族关系,①不符合题意;鉴真东渡到日本弘扬佛法,属于中外关系,②符合题意;玄奘西行到天竺求取佛经,属于中外关系,③符合题意;日本派遣唐使来访,属于中外关系,④符合题意;综上②③④符合题意,A正确;BCD错误。综上故选A。

9.B

【分析】

【详解】

左图是鉴真,右图是玄奘,二人都是唐朝僧人,玄奘曾经西行,前往印度,佛教的发源地去探索佛教的真谛,鉴真曾经东渡,前往日本,向日本天皇与平民传授佛教真理,反映了唐朝对外交往的特点是对外开放双向交流,B项正确;材料无法体现唐朝对外交往高度繁荣,共享太平的特点,排除A项;材料无法体现“世界领先”“源远流长”,排除CD项。故选B项。

【点睛】

10.A

【详解】

依据题干的“中国向周边国家进行文化与技术的大输出”结合所学知识可知,唐朝最富影响的僧人鉴真,东渡日本传授佛法等,为中日文化交流做出杰出贡献。故A符合题意;玄奘西行天竺求取佛经是吸收先进文化,排除B;朝鲜半岛音乐在中国广泛流行是吸收先进文化,排除C;唐朝时期国力强盛为中国向周边国家进行文化与技术的大输出提供了经济条件,排除D。故选A。

11.B

【详解】

“玄奘西游取真经”反映的是玄奘西行天竺求取佛法, “鉴真东渡传佛法”反映的是鉴真东渡日本弘扬佛法,所以题干对联主题为中外交往,文明互鉴,故B项符合题意;题干对联主题与海路交通、经济发展、民族关系无关,故ACD项与题意不符。故选B

12.C

【详解】

据材料可知,在隋唐遗址发掘中出土了如日本“和同开珎”银币、波斯银币等外国货币,伊斯兰教、摩尼教、基督教的一个支派景教,也是在唐朝时传入中国,说明这一时期中外文化交流频繁,C正确;材料只是在在隋唐遗址发掘中出土了如日本“和同开珎”银币、波斯银币等外国货币,并不等同于中国对外贸易优势明显,A错误;材料体现的是伊斯兰教、摩尼教、基督教的一个支派景教,在唐朝时传入中国,但未涉及其在社会生活中地位独特,B错误;外国宗教传入中国,有助于文化交流,不一定冲击传统文化,D错误。

13.A

【详解】

根据所学和材料“陕西、胡人乐俑载歌载舞”可知,长安在陕西,胡人体现是开放,彩陶、歌舞体现的是繁荣,故A符合题意,BCD均不符合题意。故选A。

14.B

【详解】

结合所学知识可知,唐朝经济文化世界领先,使唐朝在国际上享有很高的声望,这是唐朝中外交往出现了盛况空前的局面的根本原因,B正确;而ACD项都是唐朝中外交往出现了盛况空前的局面出现得原因,但不是根本原因。故ACD不符合题意,排除;故选B。

15.A

【详解】

唐朝都城长安规模宏伟,布局严整对称,商业繁荣,既是当时中国政治、经济和文化交往的中心,也是一座国际性的大都会,A项正确;综合上述分析可排除BCD项。故选A项。

16.B

【详解】

材料“百千家似围棋局,十二街如种菜畦”体现的是长安城市坊规划的井然有序,唐都长安规划整齐,是当时世界上最大的城市,城内分为坊和市,坊是居民区,市是商业区,因此B正确;ACD与材料无关,排除。故选B。

17.B

【详解】

根据所学知识,隋唐时期的时代特征是繁荣与开放,隋朝虽然存在时间较短,但它在历史上地位比较重要,隋朝创立的科举制和三省六部制为后世所沿用,开凿大运河直到现在仍发挥重要作用。唐朝时期出现贞观之治、开元盛世标志着当时经济高度繁荣,唐朝对外实行开放政策,B项正确;中原文明的起源是指史前时期,排除A项;我国第一个统一的多民族的封建国家是秦朝,排除C项;政权的并立与交融是三国两晋南北朝时期的时代特征,排除D项。故选B项。

18.B

【详解】

依据题干和所学知识,唐朝时期,玄奘经历了艰难险阻,西行天竺取经,促进了中印文化交流,《大唐西域记》即是由玄奘口述而由弟子编写的著作,记载的正是玄奘从长安(今西安)出发西行亲身游历西域的所见所闻,B正确;唐朝时期鉴真东渡日本,促进了中日文化交流,A排除;唐朝时期文成公主入藏促进了汉藏两族的友好交往,C排除;明朝前期郑和下西洋,促进了中国与亚非国家地区的友好交往,D排除。故选B。

19.A

【详解】

《大唐西域记》记载了唐朝时期玄奘从长安(今西安)出发西行取经亲身游历西域的所见所闻,因此通过题干中的记载,我们可以感悟玄奘西行的精神内涵,为完成使命,历经艰难险阻,义无反顾,A项正确;唐朝时期鉴真东渡日本弘扬佛法,与《大唐西域记》没有直接关系,排除B项;张骞出使西域开通丝绸之路是在西汉汉武帝时期,排除C项;乾隆平定回部叛乱是在清朝前期,排除D项。故选A项。

20.B

【详解】

唐贞观年间,为了求取佛经精义,玄奘毅然西行前往的佛教圣地天竺,在天竺,玄奘用大约17年的时间遍游各地,寻师访友,研习佛法,在他晚年的时候,他的弟子根据他的口述写成《大唐西域记》,把印度的佛教、历史、地理、风土人情介绍到中国,是研究7世纪中亚和南亚各国,特别是研究印度历史地理的珍贵文献,为古代中印文化交流做出了重大贡献,B项正确;鉴真东渡日本,材料没有涉及,排除A项;CD项与“一人西行了五万里,历经艰辛到达佛教中心取得真经”不符,排除CD项。故选B项。

21.D

【分析】

【详解】

根据所学可知,在唐代,玄奘西游天竺,他的弟子据此编写了《大唐西域记》,明代小说家吴承恩据此写成《西游记》,它是我国历史上一部浪漫主义长篇神话小说,故D符合题意;《三隧平妖传》是中国小说史上第一部长篇神魔小说,《封神榜》历史依据是商朝灭亡周朝兴盛,《石头记》就是《红楼梦》,故ABC均不符合题意。故选D。

22.C

【详解】

根据地图可知从长安出发到达天竺,结合所学知识可知,唐太宗贞观年间,玄奘历尽艰辛,西行天竺学习佛法,玄奘的见闻,由弟子整理成书——《大唐西域记》是研究中外交流史的珍贵文献。选项C符合题意;鉴真东渡日本,传播佛法,A排除;文成公主入藏,增进了汉藏两族的友好关系,B排除;郑和下西洋,增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,D排除。故选C。

23.D

【详解】

结合所学知识可知,唐朝贞观初年,高僧玄奘从都城长安出发,西行前往天竺取经,不畏艰险,历经磨难,经过4年的长途跋涉到达天竺研习佛法;10多年后,玄奘携带大量佛经回到长安,此后主持译经工作,为中国佛教的发展作出重大贡献。因此“玄奘路”的起点是长安。选项D符合题意;选项ABC不符合题意。故选D。

24.A

【详解】

依据示意图信息“长安、天竺、那烂陀寺”结合所学知识可知,唐太宗贞观年间,玄奘历尽艰辛,西行天竺学习佛法。玄奘遍访天竺的名寺,研习佛法,曾在那烂陀寺游学。故A符合题意;宋朝、元朝、清朝与玄奘西行无关,排除BCD。故选A。

25.鉴真

【详解】

结合所学内容可知,鉴真东渡日本传播了唐朝文化,是在唐朝与日本的文化交流中,最有影响力的人物。

26.(1)唐朝在世界上享有很高的声望。

(2)事件:日本遣唐使来华。目的:学习唐朝先进的文化。

(3)①《大唐西域记》;②鉴真;;双向交流,兼容并蓄。

(4)唐朝国家统一,社会安定;经济繁荣,国力强盛;政府实行对外开放政策;发达便利的海陆交通条件等。

【分析】

【详解】

(1)根据材料一“唐朝在世界上享有很高的声望,各国称中国人为‘唐人’。”可知各国称中国人为“唐人”的理由是因为唐朝在世界上享有很高的声望。

(2)事件:根据材料二“日本遣唐使船(局部)”结合所学可知是日本派遣遣唐使来华。目的:根据所学可知日本派遣遣唐使目的是学习唐朝先进的文化。

(3)根据所学可知唐朝玄奘到天竺求取佛经,回国后写成《大唐西域记》,故①填《大唐西域记》;根据所学可知唐朝的鉴真六次东渡日本,给日本带去先进的唐朝文化,故②填鉴真;从玄奘到天竺取经,鉴真到日本传播文化,因此唐朝时期的对外交流的特点是双向交流,兼容并蓄。

(4)根据所学可知唐朝对外交往活跃的原因可从唐朝国家统一,社会安定;经济繁荣,国力强盛;政府实行对外开放政策;发达便利的海陆交通条件等方面进行回答。

27.(1)文成公主入藏;促进了吐蕃经济和社会的发展,密切了汉藏的友谊。

(2)不畏艰险,坚韧不拔;意义:在日本传播中国的先进文化,为中日文化交流作出卓越贡献,促进佛教在日本的传播。

(3)玄奘;玄奘携带大量佛经回到长安,主持译经工作,为中国佛教的发展作出重大贡献;根据口述,弟子记录成书《大唐西域记》,是研究中外交流的珍贵文献。

(4)民族关系和睦,中外交流发达。

【详解】

(1)由材料“从汉族地区来的文成公主,带来了各种粮食三千八百种,给吐蕃粮库打下了坚实的基础”可知材料反映的是文成公主进藏;文成公主进藏促进了吐著经济和社会的发展,密切了汉藏友谊。

(2从材料二“在天宝元年,接受日本普照和尚的邀请,东渡日本。但是东海风急浪高,有时翻船、有时缺少粮食、有时失去方向。经历了12年,5次渡海都没有成功。那时鉴真已经失明,只有志向始终没变。”可以看出鉴真不畏艰险、坚韧不拔的品质;鉴真东渡促进了了中国先进文化在日本的传授为中日化交流作出了卓越页献。

(3)由材料“贞观元年,他从长安启程去天竺求法,途经今新疆及中亚各国,历经艰险到达今印度地区。”结合所学可知材料三中的“他”指玄奘;他携带佛经回到长安,为中国佛教发展作出重大贡献;《大唐西域记》是研究中外交流使的珍贵文献。

(4)综合上述材料可以看出:唐朝民族关系和睦,中外交流发达。

28.(1)鉴真东渡;佛教;玄奘西行

(2)(意思合理即可)加强中外文化交流、取长补短,不断创新。

【详解】

(1)根据材料一“扬州僧鉴真,始往倭国”,结合所学知识可知,唐玄宗时期,鉴真东渡日本传授佛法,为日本设计唐招提寺等,为中日文化交流做出杰出贡献。可知材料反映的历史事件是鉴真东渡;该事件传播了佛教文化。印证唐与天竺的友好往来,如唐太宗贞观年间,玄奘历尽艰辛,西行天竺学习佛法。玄奘的见闻,由弟子整理成书——《大唐西域记》是研究中外交流史的珍贵文献。

(2)根据材料二“激发人们创新创造活力,最直接的方法莫过于走入不同文明,发现别人的优长,启发自己的思维”,结合所学知识可知,加强中外文化交流,不同文明,取长补短,不断创新,才能使中华文明焕发新的生命力。

29.(1)唐玄宗;任用姚崇等人当宰相,重视地方吏治,把中央优秀官吏下放到地方任职,并亲自考核县令政绩,还注意节俭。

(2)A:曲辕犁,是耕地工具,B:筒车,是灌溉工具。

(3)开明的民族政策;册封和和亲。

(4)藏族;文成公主。

(5)日本;政治上:日本效仿唐朝进行政治改革,即大化改新,废除奴隶制。设三省六部制,现在日本的中央部级还称作省;经济上:唐朝时,两国经济交往频繁,唐朝时的瓷器,茶,丝绸等大量运入日本;文化上:日本参照中国文字创立了日本文字。今天日文里都还有中国字的影子;社会生活上:日本的和服,日本的茶道等,榻榻米;建筑风格上:东京都采用了洛阳宫殿风格,西京都采用了长安风格。

【详解】

(1)依据材料一“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”的信息,结合所学知识可知,唐诗描写了唐朝唐玄宗时期,繁荣富庶、天下太平的盛世景象;唐玄宗即位后,任用姚崇等人当宰相,重视地方吏治,把中央优秀官吏下放到地方任职,并亲自考核县令政绩,还注意节俭。

(2)依据图A和图B的内容,结合所学知识可知,A是曲辕犁,是耕地工具,B是筒车,是灌溉工具。

(3)依据材料三“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”的信息,结合所学知识可知,材料三体现了唐朝皇帝的开明的民族政策;这一政策的表现方式是册封和和亲。

(4)依据所学知识可知,材料四中的吐蕃人是今天藏族的祖先;材料中的“公主”是指文成公主。

(5)依据材料五“鉴真盲目航东海,一片精诚照太清。舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城。”的信息,结合所学知识可知,材料五反映了唐朝对日本的重要影响;例如,政治上:日本效仿唐朝进行政治改革,即大化改新,废除奴隶制。设三省六部制,现在日本的中央部级还称作省;经济上:唐朝时,两国经济交往频繁,唐朝时的瓷器,茶,丝绸等大量运入日本;文化上:日本参照中国文字创立了日本文字。今天日文里都还有中国字的影子;社会生活上:日本的和服,日本的茶道等,榻榻米;建筑风格上:东京都采用了洛阳宫殿风格,西京都采用了长安风格。

30.(1)基本史实:②__③ ④ ⑤(请填写序号)

评价:① ⑥。(请填写序号)

(2)文化交往、经济交往。

(3)玄奘到天竺取经。(正确即可)

(4)由对外开放到闭关锁国(注释:没有回答变化过程者扣一分)。

(5)开放兴国;封闭落后。(言之成理即可)

【详解】

试题分析:(1)史实是指历史事实,具有客观性;评价通常指对一件事或人物进行判断、分析后的结论,具有主观性。因此②③④⑤是关于唐朝时期中外交往的史实,①⑥是关于唐朝时期中外交往的评价。

(2)根据材料信息“对中日交往有突出贡献的人物有日本的吉备真备。他年轻时,随日本遣唐使来长安留学,研习儒家经典、天文历算、军事等”体现了文化交往,“由阿拉伯商人撰写的《中国印度见闻录》记载了唐朝出口的丝绸质量很高”体现了经济交往。

(3)根据所学知识,唐太宗时期玄奘到天竺取经,回国后促进了佛教文化在中国的进一步传播,加强了中印之间的交往。

(4)根据材料信息“严禁沿海居民擅自出海贸易,严格限制出口商品种类和出海船只的载重量,由原来开放四个港口减至广州一处作为对外通商口岸”体现了清政府的闭关锁国政策,对外关系由开放趋向封闭、锁国。

(5)唐朝时期对外开放促进了中外之间的交流,扩大了唐朝的影响;而清朝闭关锁国导致了中国的落后挨打,据此回答。

考点:人教版七年级下册·繁荣与开放的社会 ·对外友好往来;人教版七年级下册·统一多民族国家的巩固和社会的危机·明清经济的发展与“闭关锁国” 。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源