第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”期末试题选编(含解析)2020-2021学年河北省各地下学期七年级历史

文档属性

| 名称 | 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”期末试题选编(含解析)2020-2021学年河北省各地下学期七年级历史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 319.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-08 15:56:13 | ||

图片预览

文档简介

1.2从“贞观之治”到“开元盛世”

一、选择题

1.(2021·河北武安·七年级期末)唐代的六部设置于尚书省之下,在每个部下面又设置了四个司,这样中央的领导机构为皇帝和三省。重要的执行机构就是六部和二十四司,这些机构统领着全国的行政事务。据此可知唐代( )

A.权分六部限制了唐朝皇帝的权力 B.执行机关既分工明确又功能完善

C.宰相的行政权力受到了多方制约 D.行省成为国家最高政务领导机构

2.(2021·河北唐县·七年级期末)618年,隋炀帝在江都被叛军杀死,隋朝灭亡。隋朝灭亡的根本原因是( )

A.隋炀帝开凿了大运河 B.隋炀帝三次征辽东

C.大规模农民起义的爆发 D.隋炀帝的残暴统治

3.(2021·河北围场·七年级期末)关于隋朝太原留守李渊起兵反隋一事,文献中有不同记载。下列分析正确的是( )

《旧唐书·高祖本纪》 617年,李世民与晋阳令刘文静首谋,刘劝李举义兵

《旧唐书·宇文士及传》 613年,李渊与人“夜中密论时事”

《旧唐书·夏侯端传》 616年,夏侯端以天象异常劝李渊“早为计”,李渊听后“深然其言”

A.李世民劝李渊起兵反隋,这个说法最为可信

B.李渊早有起兵反隋之意,这个说法最为可信

C.《旧唐书》所记载的内容相互矛盾,需进一步考证

D.《旧唐书》作者与李渊不是同一时代,所记载内容绝对不可信

4.(2021·河北承德·七年级期末)仁寿四年(604年)七月,他正式即位。他在位期间,开凿的大运河对后世影响深远,但又频繁发动战争,滥用民力、穷奢极欲,引发全国范围农民起义,导致王朝崩溃覆亡。“他”是

A.秦始皇 B.隋炀帝 C.唐玄宗 D.崇祯帝

5.(2021·河北景县·七年级期末)某历史兴趣小组在探究“文景之治”“贞观之治”和“开元盛世”等封建社会的治世局面的出现原因时,发现共同点有

①国家统一、社会安定是治世出现的前提 ②统治者善于用人,注重科举选才

③统治者重视农业生产,注意减轻百姓负担 ④统治者推行垦荒政策

A.①② B.②③ C.①③ D.①④

6.(2021·河北栾城·七年级期末)唐太宗说“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟”。这说明唐太宗

A.认识到舟与水是因果关系 B.认识总结前代灭亡的教训

C.代表人民群众的利益 D.看到人民力量的伟大

7.(2021·河北桥西·七年级期末)唐太宗把太子成年礼这一重大礼仪,由农忙的二月改在十月举行。进攻突厥这样的重要战争,也放在十月到次年一月的冬闲时进行。以上材料说明唐太宗

A.以民为本,避免干扰生产

B.虚心纳谏,变革礼仪制度

C.善于谋略,选准作战时机

D.提倡节俭,减轻人民负担

8.(2021·河北围场·七年级期末)《贞观政要》记载:太宗谓侍臣曰:“守天下难易?”侍中魏征对曰:“甚难。”太宗曰:“任贤能、受谏诤,即可,何谓为难?”(太宗)又谓(太子)曰:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”材料所反映的唐太宗的治国策略有

①吸取隋亡教训

②任用贤才

③虚心纳谏

④完善三省六部制

A.①②④

B.①③④

C.②③④

D.①②③

9.(2021·河北任丘·七年级期末)“他充分信任‘以谏铮为己任’的魏征,当魏征死时他动情地感叹∶‘……朕亡一镜矣’!”“他”开创了

A.“文景之治” B.“光武中兴” C.“贞观之治” D.“开元盛世”

10.(2021·河北任丘·七年级期末)学会归纳历史发展的阶段特征是历史学习的重要方法之一。以“繁荣与开放的时代”为阶段特征的时期是( )

A.秦汉时期 B.隋唐时期 C.宋元时期 D.明清时期

11.(2021·河北大名·七年级期末)唐太宗常引用古人的话:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”这句话说明他认识到

A.人民力量的伟大 B.要笼络地方官员

C.要遵循自然规律 D.加强边疆的管理

12.(2021·河北海港·七年级期末)在国家、君主、百姓三者关系上,太宗的态度鲜明,即君主依附于国家。国家依附于百姓,只有百姓才是政权赖以存在的基础。他比喻说,通过刻剥百姓来满足君主的私欲,就像贪婪的人割自己身上的肉充饥一样,肚子虽然暂时饱了,可其生命也就此完结。这反映了唐太宗的治国思想是( )

A.务实亲民 B.兼听纳谏 C.民本思想 D.选贤任能

13.(2021·河北·平山县外国语中学七年级期末)《贞观政要》记载:太宗谓侍臣曰:“守天下难易?”侍中魏征对曰:“甚难。”太宗曰:“任贤能、受谏诤,即可,何谓为难?”……(太宗)又谓(太子)曰:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”材料反映唐太宗的治国策略有( )

①吸取隋朝灭亡的教训 ②任用贤才 ③虚心纳谏 ④改革税制

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

14.(2021·河北香河·七年级期末)唐太宗任命富于谋略的房玄龄和善断大事的杜如晦做宰相,表明他( )

A.重视发展生产 B.推行开明的民族政策

C.善于用人 D.提倡节俭

15.(2021·河北栾城·七年级期末)以下关于唐太宗与隋文帝的共同之处的叙述,错误的是 ( )

A.开国皇帝 B.重视发展生产

C.提倡节俭 D.在位时社会经济繁荣

16.(2021·河北涿鹿·七年级期末)唐太宗是很有才能的政治家,他采取的改革措施不包括( )

A.进一步完善三省六部制 B.发展经济,减轻劳役负担

C.大力发展科举制,创立殿试制度 D.制定法律,减省刑罚

17.(2021·河北临漳·七年级期末)小华在昭陵附近旅游时看到一处坟墓,导游介绍说墓主人曾被称作是唐太宗的一面“镜子”。请你帮小华判断一下,墓主人应该是

A.李渊

B.魏征

C.房玄龄

D.杜如晦

18.(2021·河北曲阳·七年级期末)学了隋唐史后,四位同学作了主题演讲。你认为能准确概括这段历史的基本特征的是

A.文明初露曙光 B.分裂走向统一 C.繁荣与开放 D.封建国家陷入困境

19.(2021·河北临西·七年级期末)唐太宗主张:“唯才是与”“苟或不才,虽亲不用”“如其有才,虽仇不弃”。从“贞观之治”局面出现的原因可知唐太宗是( )

A.能够吸取隋亡的教训 B.虚心接受大臣的劝谏

C.严格考察官员的政绩 D.善于选拔和任用人才

20.(2021·河北承德·七年级期末)如下表述中,属于史实的是

A.626年,李世民继位

B.唐太宗开创了唐朝的盛世局面

C.武则天的统治为后来“开元盛世"局面的出现奠定了基础

D.“开元盛世”时期唐朝的国力达到前所未有的强大

21.(2021·河北安新·七年级期末)如下表述中,属于史实的是

A.626年,李世民继位,次年改年号为“贞观”

B.唐太宗开创了唐朝的盛世局面

C.武则天的统治为后来“开元盛世”局面的出现奠定了基础

D.“开元盛世”时期唐朝的国力达到前所未有的强大

22.(2021·河北卢龙·七年级期末)唐太宗说:“国以民为本,人以食为命。若禾黍不登,则兆庶非国家所有。”由此可知,唐太宗( )

A.重视农业生产 B.扩充国学规模 C.注重虚心纳谏 D.加强边疆管理

23.(2021·河北滦南·七年级期末)房玄龄善于谋略,杜如晦敢于决断,唐太宗重用他们做宰相,这表明唐太宗( )

A.重视发展生产 B.减省刑罚 C.注重任用贤才 D.提倡节俭

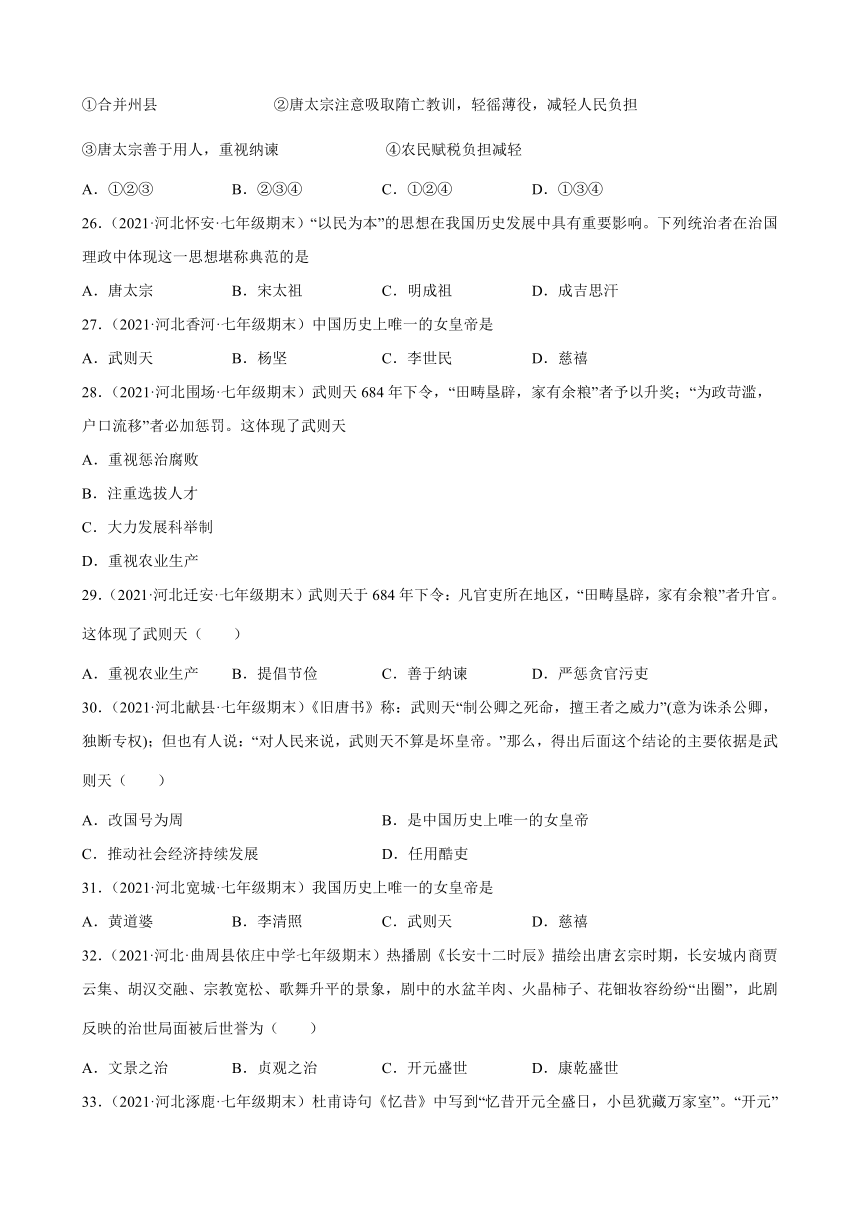

24.(2021·河北武安·七年级期末)史料实证是历史学科的核心素养之一。下列史料分别体现了唐太宗

A.任用贤臣、发展农业 B.市、坊规划井然有序

C.以农为本、精益手工 D.开疆辟土、民族友善

25.(2021·河北丰宁·七年级期末)下列有关“贞观之治”出现的原因的叙述中,正确的是( )

①合并州县 ②唐太宗注意吸取隋亡教训,轻徭薄役,减轻人民负担

③唐太宗善于用人,重视纳谏 ④农民赋税负担减轻

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

26.(2021·河北怀安·七年级期末)“以民为本”的思想在我国历史发展中具有重要影响。下列统治者在治国理政中体现这一思想堪称典范的是

A.唐太宗 B.宋太祖 C.明成祖 D.成吉思汗

27.(2021·河北香河·七年级期末)中国历史上唯一的女皇帝是

A.武则天 B.杨坚 C.李世民 D.慈禧

28.(2021·河北围场·七年级期末)武则天684年下令,“田畴垦辟,家有余粮”者予以升奖;“为政苛滥,户口流移”者必加惩罚。这体现了武则天

A.重视惩治腐败

B.注重选拔人才

C.大力发展科举制

D.重视农业生产

29.(2021·河北迁安·七年级期末)武则天于684年下令:凡官吏所在地区,“田畴垦辟,家有余粮”者升官。这体现了武则天( )

A.重视农业生产 B.提倡节俭 C.善于纳谏 D.严惩贪官污吏

30.(2021·河北献县·七年级期末)《旧唐书》称:武则天“制公卿之死命,擅王者之威力”(意为诛杀公卿,独断专权);但也有人说:“对人民来说,武则天不算是坏皇帝。”那么,得出后面这个结论的主要依据是武则天( )

A.改国号为周 B.是中国历史上唯一的女皇帝

C.推动社会经济持续发展 D.任用酷吏

31.(2021·河北宽城·七年级期末)我国历史上唯一的女皇帝是

A.黄道婆 B.李清照 C.武则天 D.慈禧

32.(2021·河北·曲周县依庄中学七年级期末)热播剧《长安十二时辰》描绘出唐玄宗时期,长安城内商贾云集、胡汉交融、宗教宽松、歌舞升平的景象,剧中的水盆羊肉、火晶柿子、花钿妆容纷纷“出圈”,此剧反映的治世局面被后世誉为( )

A.文景之治 B.贞观之治 C.开元盛世 D.康乾盛世

33.(2021·河北涿鹿·七年级期末)杜甫诗句《忆昔》中写到“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”。“开元”是下列哪一皇帝 的年号?( )

A.唐太宗 B.武则天 C.唐玄宗 D.唐高宗

34.(2021·河北沧州·七年级期末)贞观之治、开皇之治、开元盛世出现的共同因素是( )

①得人而用,政治清明②重视农业,发展生产

③勤于朝政,励精图治④裁汰僧尼禁建新寺

A.①②④ B.①③④ C.②③④ D.①②③

35.(2021·河北辛集·七年级期末)诗人杜甫在《忆昔》诗中这样描述:“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。”该诗称赞的“封建盛世”是( )

A.文景之治 B.贞观之治 C.康乾盛世 D.开元盛世

36.(2021·河北任丘·七年级期末)读下图,图中内容反映的中国古代王朝是( )

A.秦朝 B.东汉 C.唐朝 D.明朝

37.(2021·河北雄县·七年级期末)下图反映了唐朝历史发展的基本过程,请你根据图中的信息判断,图中三角形的顶点“?”处应处于( )

A.唐玄宗统治前期 B.唐玄宗统治后期

C.唐高宗统治前期 D.唐高宗统治后期

二、填空题

38.(2021·河北青县·七年级期末)唐朝在唐太宗在位期间出现的盛世局面历史上称作( )

三、综合题

39.(2021·河北涿鹿·七年级期末)阅读材料,回答问题。

材料一 公元6世纪80年代,在结束了南北朝的分裂局面后,中国又一次走向统一,同时中国也迎来了一个繁荣开放的时代……

(1)隋的统一与繁荣主要与哪位皇帝有关?

材料二 《全球通史》中写道:“这一制度,中国推行了一千三百余年;他们通过考试,品评人才的优劣,为政府机构配备文官。”

(2)材料二中的“这一制度”指什么?它对当时的社会产生了什么影响?

材料三

项目 隋初 隋盛时 结论

人口 三千多万人 四千六百多万人 ①

垦田 一千九百多万顷 五千五百多万顷 ②

粮仓 长安太仓 洛阳含嘉仓、洛口仓 ③

材料四 计天下储积,得供五六十年。 ——《贞观政要》

(3)请你补全材料三中的结论部分,并说明材料三、四反映的隋朝社会景象出现的原因。

材料五 炀帝遂恣荒淫。登基之初,即建洛阳,每月役(征发)丁二百万人。导(疏导)洛至河及淮,又引沁水达河,北通涿郡……丁男不充(成年男子不够),以妇人兼役,而死 者大半。

——杜佑《通典·历代盛衰户口》

(4)材料五中列举了哪些隋炀帝不恤民力的史实?据此分析隋朝由盛而速亡的主要原因。

40.(2021·河北大名·七年级期末)看图学史:

(1)图一的人物是谁?他在位期间虚心纳谏,被他称为自己的”镜子”的人是谁?

(2)图二的人物是谁?她统治时期,大力发展科举制度,由她亲自面试考生当时被称为什么?

(3)图三中唐玄宗在位时唐朝国力达到鼎盛时期,历史上称为什么?

(4)结合所学知识,谈谈他们三位人物在治国措施上有哪些相同之处?

41.(2021·河北武安·七年级期末)材料:唐玄宗即位初就面临许多亟待解决的问题。为此,唐玄宗刷新吏治,整顿官僚队伍;抑制土地兼并,打击豪强地主;重视发展农业生产,大力兴修水利,发动农民开垦种植;关心民间疾苦,实行赈灾免赋。

——《论唐玄宗李隆基》

依据以上材料,推断唐玄宗即位之初亟待解决的问题。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

依据材料信息结合所学可知,唐代三省六部制是中央的领导机构为皇帝和三省,而重要的执行机构就是六部和二十四司,这些机构统领全国事务,由此可知,唐代决策和执行机关分工明确,功能完善,B正确;题干不仅仅涉及六部,还提及皇帝和三省这一领导机构,故A错误;尚书省负责执行,皇帝、三省、六部和二十四司统领全国行政事务,故C错误;皇帝和三省是国家最高政务领导机关,故D错误。综上故选B。

2.D

【分析】

【详解】

根据所学知识可知,隋炀帝暴虐无道,滥用民力,导致失去民心,人民忍无可忍最终导致了大规模的农民起义,这是导致隋朝灭亡的根本原因,D项正确;开凿了大运河、三次征辽东是隋炀帝暴虐无道,滥用民力的具体表现,不是隋朝灭亡的根本原因,排除A项、B项;大规模农民起义的爆发是隋炀帝残暴统治的结果,不是隋朝灭亡的根本原因,排除C项。故选D项。

3.C

【详解】

依据材料,从材料可以看出《旧唐书》关于同一事件的表述前后有冲突,所记载的内容相互矛盾,故C项符合题意;材料中只有一条看出李世民劝说李渊起兵,所以不能充分证明这一说法是可信的,A项错误;三种材料不能充分说明李渊早有起兵反隋的想法,B项错误;不能因为作者和李渊年代不同,就说明所记载的内容不可信,D项错误。故答案为C。

4.B

【详解】

据材料“他在位期间,开凿的大运河对后世影响深远,但又频繁发动战争,滥用民力、穷奢极欲,引发全国范围农民起义,导致王朝崩溃覆亡”可知,材料反映的是隋炀帝,其在位期间大兴土木,穷兵黩武,B正确;秦始皇是秦朝的开国君主,与材料时间不符,A错误;唐玄宗是唐朝时期的君主,C与材料无关;崇祯帝是明朝时期的君主,故D与题意无关。

5.C

【详解】

依据课本所学可知,文景时期,统治者注重农业生产,提倡以农为本,关心农桑,将其赋税和徭役。政治清明,经济发展,人民生活安定,历史上称这一时期为“文景之治”;唐太宗统治时期,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产,政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强,文教昌盛。历史上称之为“贞观之治”;唐玄宗统治时期,重视农业生产,兴修水利工程,减轻百姓负担。当时政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民生生活安定,唐朝进入鼎盛时期,历史成为“开元盛世”。由此可知,①③符合题意,C正确;科举制是隋朝时期诞生的,文景时期,还没有科举制,②错误,AB排除;文景帝时期,推行垦荒政策,④错误,D排除;故选C。

6.D

【详解】

概括材料可知,“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟”说明唐太宗看到人民力量的伟大,从而爱惜民力,轻徭薄赋。D正确;水舟是比作人民与君主,A错误;材料没有提及隋朝,B错误;唐太宗是封建地主阶级,不代表人民利益,C错误。综上故选D。

7.A

【详解】

题干材料中的描述“唐太宗把太子成年礼这一重大礼仪,由农忙的二月改在十月举行。进攻突厥这样的重要战争,也放在十月到次年一月的冬闲时进行”,体现了唐太宗的“民本”思想,避免干扰生产。在唐太宗时期能体现这一思想的经济政策就是轻徭薄赋,重视农业生产。在这一思想的指导下,唐太宗励精图治,国力逐步加强,历史上称当时的统治为“贞观之治”。A符合题意,BCD不符合题意,故选择A。

【点睛】

本题的关键点是分析题干,注意准确识记唐太宗的相关知识点。

8.D

【详解】

依据材料“任贤能、受谏诤,即可,何谓为难?”可知唐太宗的治国策略是任用贤才和虚心纳谏,依据材料“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”可知唐太宗的治国策略是吸取隋朝灭亡的教训,①②③符合题意,材料中没有提及三省六部制,故本题选D

9.C

【详解】

根据材料结合所学可知,魏征是唐太宗时期著名的谏臣,唐太宗把魏征比作自己的一面镜子,可知,唐太宗时期开创了“贞观之治”,故C符合题意;文景之治是指西汉汉文帝、汉景帝统治时期出现的治世。故A不符合题意;光武中兴或称建武盛世 ,指的是东汉光武帝刘秀统治时期出现的治世。故B不符合题意;开元之治又称开元盛世,是唐玄宗(李隆基)统治前期所出现的盛世。故D不符合题意;故选C。

10.B

【详解】

隋唐时期,国家统一,经济繁荣强盛,交通便利,四通八达,政府采取对外较为开放的政策,中外经济交往频繁。隋唐时期的基本特征是繁荣开放,B符合题意,ACD排除。故选择B。

11.A

【详解】

依据题文信息可知,唐太宗把百姓比作水,把君主比作船,水可以让船在上面航行,也可以将船沉下去。结合所学知识可知,唐太宗从隋末的农民战争中认识到了人民群众的力量的强大,于是接受隋亡的教训,励精图治,发展生产。故A项符合题意,BCD项不符合题意应排除。所以本题应选A。

12.C

【详解】

根据“国家依附于百姓,只有百姓才是政权赖以存在的基础”可知唐太宗将民放在最根本的地位置,体现了民本思想,故选C;材料反映的是唐太宗的民本思想,没有体现务实、纳谏和选贤任能,排除ABD。

13.B

【分析】

【详解】

根据材料中有“任贤能、受谏诤”和“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟”,结合所学知识可知,唐太宗认识到人民力量的巨大,因此实行吸取隋朝灭亡的教训,任用贤才,虚心纳谏等治国策略,①②③正确;材料中没有体现改革税制问题,④错误。故选B;ACD不符合题意,排除。

14.C

【详解】

依据所学可知,唐太宗在位时重视生产、善于用人、政策开明,依据题干内容任命房玄龄、杜如晦做宰相,表明唐太宗善于用人,C项符合题意;ABD三项与题干的内容无关,不符合题意;故此题选C。

15.A

【详解】

结合所学知识,唐太宗不是开国皇帝,故A不是共同点,符合题意;重视发展生产、提倡节俭、在位时社会经济繁荣是唐太宗与隋文帝的共同之处。故BCD不符合题意。故选A。

16.C

【详解】

依据题干“不包括”,结合课本所学课本,武则天大力提倡科举,她将应举的人,集中到洛阳宫殿,亲自出题面试,这就是殿试制度的创立,因此这不是唐太宗的改革措施,C项符合题意;贞观时期政治上,唐太宗沿袭和完善隋代的三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序;制定法律,减省刑罚;经济上减轻人民的负担,鼓励发展农业发展。排除ABD三项,故选择C。

17.B

【详解】

依据所学知识可知,魏徵因直言进谏,辅佐唐太宗共同创建“贞观之治”的大业,被称作是唐太宗的一面“镜子”,B项符合题意;ACD三项不符合题意;故选B。

【点睛】

解题的关键是抓住题干唐太宗的一面“镜子”的信息,结合贞观之治时期,唐太宗取得辉煌成就的内容,解答问题,魏徵因直言进谏,辅佐唐太宗共同创建“贞观之治”的大业,被称作是唐太宗的一面“镜子”。

18.C

【详解】

结合所学知识可知,隋唐时期政治开明,经济发展,在民族关系、对外交流、科学技术、文学艺术等方面都有很大的建树,呈现出繁荣开放的特征,C项正确;文明初露曙光是在先秦时期,排除A项;分裂走向统一是在秦汉时期,排除B项;封建国家陷入危机是在明清时期,排除D项。故选C项。

19.D

【分析】

【详解】

根据唐太宗的主张“唯才是与”“苟或不才,虽亲不用”“如其有才,虽仇不弃”意思是用人都是凭着才能,如果没有才能,亲人也不用,而如果有才能,即使是仇人也要重用,从而体现出唐太宗唯才是举的主张,即善于选拔好任用人才,故选D;ABC在材料中没有体现,排除。

20.A

【详解】

结合所学知识可知,历史史实,是指历史事实,也就是指已经发生过的客观进程,它包括了历史上各种人物和各种事件,是不以人的意志为转移的客观实在。“626年,李世民继位”,可知属于史实。A项正确;唐太宗开创了唐朝的盛世局面,是对唐太宗的评价,排除B项;武则天的统治为后来“开元盛世"局面的出现奠定了基础,是对武则天的评价,排除C项;“开元盛世”时期唐朝的国力达到前所未有的强大,是对“开元盛世”的评价,排除D项。故选A。

21.A

【详解】

结合所学知识可知,史实即历史事实,史论即对历史事件和历史人物的评论。626年,李世民继位,次年改年号为“贞观”属于历史事实,故A符合题意;唐太宗开创了唐朝的盛世局面属于史论,排除B;武则天的统治为后来“开元盛世”局面的出现奠定了基础属于史论,排除C;“开元盛世”时期唐朝的国力达到前所未有的强大属于史论,排除D。故选A。

22.A

【详解】

根据所学知识可知,材料这句话的大意是:国家存在的根本是因为有人民,而人又以食为天。如果五谷不丰那么老百姓就会饿死,那样国家就不会拥有万民,国家也就不存在了。由此可知,这段话一方面表现了唐太宗强烈的民本思想,一方面又强调了农业生产安全的重要性,故A项正确;题干材料表明唐太宗重视农业生产,没有涉及人才培养、虚心纳谏和地方管理的内容,排除BCD项。故选A项。

23.C

【详解】

房玄龄善于谋略,杜如晦敢于决断,唐太宗重用他们做宰相,这表明唐太宗能够知人善任、任用贤才,这也是唐太宗能够开创贞观之治局面的原因之一,C正确;题干没有体现唐太宗重视发展生产、减省刑罚或提倡节俭,ABD排除。故选C。

24.A

【详解】

根据所学知识结合材料可知,左侧史料体现唐太宗“务本”思想,即发展农业、右侧史料体现唐太宗“以人为镜”,即任用贤臣,选项A符合题意;“市、坊规划井然有序”,“精益手工”,“开疆辟土、民族友善”材料没有相关信息,选项BCD排除。

25.B

【详解】

据所学可知,合并州县是地方治理的措施,有利于中央集权,与“贞观之治”出现的原因无关,①错误;隋亡的鉴戒使唐太宗善于体察民情,明白“水能载舟,亦能覆舟”的道理;实行舒缓刑罚、宽政安民、轻徭薄赋、休养生息的政策,使社会日趋安定、生产逐渐恢复,②、④正确;唐太宗深知“为政之要,唯在得人”,欲使治国方略顺利地进行,关键在于广招贤才,知人善任,③正确;故选B;A、C、D排除。

26.A

【详解】

根据所学知识可知,唐太宗注意吸取隋亡的教训,戒奢从简,合并州县,改革吏治,轻徭薄赋,发展生产,体现了以民为本,故A符合题意;宋太祖以文治国,不符合题意,故排除B项;明成祖在位期间没有明显的“以民为本”的思想,不符合题意,故排除C项;成吉思汗杀戮过重,不符合题意,故排除D项。

27.A

【详解】

依据已学知识可知,武则天是中国历史上唯一的女皇帝,故A符合题意; 杨坚和李世民是男人,不符合女皇帝,故BC不符合题意;慈禧没有称帝,故D不符合题意;故选A。

28.D

【详解】

依据题干“田畴垦辟,家有余粮”者予以升奖;“为政苛滥,户口流移”者必加惩罚的信息,结合所学可知,武则天当政期间,继续实行唐太宗发展农业生产,重视农业生产的政策,促进了农业经济的发展,D项符合题意;重视惩治腐败不是武则天的政策,A项不符合题意;重视选拔人才和大力发展科举制是武则天当政期间采取的政策,但是与题干描述的内容无关,BC项不符合题意;由此可知,ABC三项的内容都与题干描述的内容不符合,排除;故选D。

【点睛】

解题的关键是正确理解“田畴垦辟,家有余粮”者予以升奖;“为政苛滥,户口流移”者必加惩罚的含义,结合武则天当政期间的政策内容解答本题,最好的解题方法是排除法,需要学生具备扎实的基本功的同时能够熟练的运用基础知识排除不是武则天政策的内容,进一步排除与题干材料描述的内容不一致的选项,由此得出正确答案。

29.A

【详解】

依据题干“田畴垦辟,家有余粮”的信息,结合所学知识可知,这句话的意思是农民辛勤地开垦着土地,家家都粮食充盈,这样的人可以做官,这体现了武则天重视农业生产,对逃户和广大农民,采取放任和宽容的政策,减轻了地主官府对农民的盘剥,从而缓和了农民同统治者之间的矛盾,A正确;提倡节俭和善于纳谏是唐太宗的做法, 排除BC;严惩贪官污吏不是武则天的做法,与题干无关,排除D;故选A。

30.C

【详解】

武则天统治时期,社会生产继续发展,人口明显增长,边疆得到稳固,史称“贞观遗风”,为唐朝全盛时期的到来奠定了基础,所以得出这个结论的主要依据是武则天推动社会经济继续发展,故选C;唐高宗去世后,武则天相继废掉两个已经做了皇帝的儿子,自己取而代之,武则天改国号为周,与题意不符,故排除B;武则天是中国历史上第一个女皇帝,但与题意不符,故排除B;武则天任用酷吏,是为了维持她政治统治的稳固,与题意不符,故排除D。

31.C

【详解】

依据所学知识可知,武则天原是唐朝第三个皇帝唐高宗的妃子,多谋善断,她成为皇后以后,与唐高宗共掌朝政,唐高宗去世后,武则天相继废掉两个已经做了皇帝的儿子,自己取而代之,改国号为周,她是中国历史上唯一的女皇帝,故C正确;黄道婆是宋末元初著名的棉纺织家、技术改革家,故A错误;李清照是宋朝词人,故B错误;慈禧即孝钦显皇后,叶赫那拉氏,咸丰帝的妃嫔,同治帝的生母。晚清重要政治人物,清朝晚期的实际统治者,故D错误。综上答案C。

32.C

【详解】

根据材料“唐玄宗时期,长安城内商贾云集、胡汉交融、宗教宽松、歌舞升平的景象”,结合所学知识可知:唐玄宗在位44年,前期(开元年间)政局稳定,物产丰富、物价低廉、店铺众多、商贸繁荣、人口出现了大幅度增长的情况,被誉为“开元盛世”。故选项C符合题意;文景之治是指西汉汉文帝、汉景帝统治时期出现的治世,故选项A不符合题意;贞观之治是唐朝初年唐太宗李世民在位期间出现的政治清明、经济复苏、文化繁荣的治世局面,故选项B不符合题意;康乾盛世是清朝的鼎盛时期,经历了康熙、雍正、乾隆三代皇帝,持续时间长达一百三十四年,故选项D不符合题意。故答案为C。

33.C

【详解】

依据所学知识可知,唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁盛,仓库充实,人口明显增加,唐朝进入全盛时期,唐玄宗前期的年号“开元”,历史上称为“开元盛世”。因此本题正确的选项是C。

34.D

【详解】

根据所学知识可知,三个盛世的出现都得益于统治者政治清明,善于用人,①正确;经济上盛世的出现,统治者都采取措施重视农业发展,②正确;三个盛世的出现,统治者都励精图治,身体力行,勤于朝政,③正确;隋唐时期,佛教盛行,裁汰僧尼、禁建新寺说法错误,④错误;综上所述,①②③正确,D项正确;排除A、B、C项。

35.D

【详解】

根据“开元全盛”并结合所学内容可知,开元是唐玄宗的年号,所以称赞的是“封建盛世”是开元盛世,故选D;文景之治是汉朝,排除A;贞观之治是唐太宗时期,排除B;康乾盛世是清朝,排除C。

36.C

【详解】

依据所学这是可知,唐朝始于618年,灭亡于907年,唐朝著名盛世是贞观之治和开元盛世,安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点,唐末有著名的黄巢起义,C项正确;秦朝从公元前221年到公元前207年,排除A项;东汉从公元25年到公元220年,排除B项;明朝从1368年到1644年,故排除D项。故选C项。

37.A

【详解】

依据下图反映了唐朝历史发展的基本过程,图中三角形的顶点“?”是在唐太宗、武则天之后的统治者,唐朝达到鼎盛时期。结合课本所学可知,唐玄宗在位的前期,年号为“开元”,当时政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。A项正确;唐玄宗统治后期,追求享乐,任人唯亲,朝政日趋腐败。出现了安史之乱,唐朝由盛转衰。排除B项;唐高宗统治时期没有盛世局面,排除CD两项。故选A项。

38.贞观之治

【详解】

唐太宗统治期间,政治清明,经济得到恢复和发展,国力增强,被誉为“贞观之治”。

39.(1)隋文帝。

(2)科举制度;为国家选拔了合格的人才,促进了国家的发展进步。

(3)隋朝时期人口迅速发展;土地开垦的越来越多,粮食储备越来越多;国家统一,交通发达,统治前期轻徭薄赋,生产工具和技术进步,经济重心逐渐南移。

(4)征集大量壮丁开凿大运河和建设洛阳;成年男子不够的时候,找女人来干活,导致死了很多人;隋炀帝统治残暴,徭役和兵役负担沉重。

【详解】

(1)依据所学知识可知,581年,隋文帝结束了分裂局面,建立了隋朝,589年,隋朝实现了国家的统一。

(2)依据材料二“他们通过考试,品评人才的优劣,为政府机构配备文官”的信息可知,材料二中的“这一制度”指科举制度;为国家选拔了合格的人才,促进了国家的发展进步。

(3)依据材料表格的内容,结合所学知识可知,隋朝时期人口迅速发展;土地开垦的越来越多,粮食储备越来越多;材料三、四反映的隋朝社会景象出现的原因是国家统一,交通发达,统治前期轻徭薄赋,生产工具和技术进步,经济重心逐渐南移。

(4)依据材料五“登基之初,即建洛阳,每月役(征发)丁二百万人。导(疏导)洛至河及淮,又引沁水达河,北通涿郡……丁男不充(成年男子不够),以妇人兼役,而死 者大半”的信息可知,隋炀帝不恤民力的史实是征集大量壮丁开凿大运河和建设洛阳;成年男子不够的时候,找女人来干活,导致死了很多人;隋朝由盛而速亡的主要原因是隋炀帝统治残暴,徭役和兵役负担城沉重。

40.(1)唐太宗(李世民);魏征

(2)武则天;殿试

(3)开元盛世

(4)重视发展生产;重视人才,任用贤才;改革内政;完善科举制等

【分析】

【详解】

(1)根据图一“贞观之治”可知人物是唐太宗。结合课本所学,唐贞观年间,唐太宗励精图治,在政治、经济、军事以及民族关系等方面实行了一系列正确的治国措施,使得国家政治清明、军事发展、社会安定、思想文化繁荣、国力日益强大、民族关系缓和、中外友好往来增多。史称“贞观之治”;唐太宗注意任用贤才和虚心纳谏。任用大臣房玄龄、杜如晦为宰相,他还重用敢于直言的魏征,魏征前后向他进谏二百多次,受到唐太宗的器重。魏征死后,唐太宗痛惜失去一面可以知得失的“镜子”。

(2)依据图二人物女皇,文字“贞观遗风”。可知图二是女皇武则天。结合课本所学,我国历史上唯一的女皇帝武则天,她当政期间,继续实行唐太宗发展农业生产、选拔贤才的政策,创新科举制度,使唐朝社会经济进一步发展,国力不断增强,故而历史上充分肯定了她的统治,史称“贞观遗风”。武则天统治时期,大力发展科举制,创立殿试制度,亲自面试考生,不拘一格的选拔人才。

(3)依据课本所学,唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口明显增加,唐朝国力达到前所未有的强大,进入鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。

(4)依据课本所学,唐太宗、武则天和唐玄宗时期,他们都重视农业发展、重用人才、励精图治;唐朝科举制逐渐完善,常设的考试科目很多,唐太宗、武则天和唐玄宗都是完善科举的关键人物,都促进了社会的进步发展等。

41.吏治腐败;土地兼并严重;农业生产落后;农民负担沉重。

【详解】

根据唐玄宗采取的措施可以推断唐玄宗即位之初亟待解决的问题,根据“刷新吏治,整顿官僚队伍”得出吏治腐败;根据“抑制土地兼并,打击豪强地主”得出土地兼并严重;根据“重视发展农业生产,大力兴修水利,发动农民开垦种植”;根据“关心民间疾苦,实行赈灾免赋”得出农民负担沉重。

答案第1页,共2页

一、选择题

1.(2021·河北武安·七年级期末)唐代的六部设置于尚书省之下,在每个部下面又设置了四个司,这样中央的领导机构为皇帝和三省。重要的执行机构就是六部和二十四司,这些机构统领着全国的行政事务。据此可知唐代( )

A.权分六部限制了唐朝皇帝的权力 B.执行机关既分工明确又功能完善

C.宰相的行政权力受到了多方制约 D.行省成为国家最高政务领导机构

2.(2021·河北唐县·七年级期末)618年,隋炀帝在江都被叛军杀死,隋朝灭亡。隋朝灭亡的根本原因是( )

A.隋炀帝开凿了大运河 B.隋炀帝三次征辽东

C.大规模农民起义的爆发 D.隋炀帝的残暴统治

3.(2021·河北围场·七年级期末)关于隋朝太原留守李渊起兵反隋一事,文献中有不同记载。下列分析正确的是( )

《旧唐书·高祖本纪》 617年,李世民与晋阳令刘文静首谋,刘劝李举义兵

《旧唐书·宇文士及传》 613年,李渊与人“夜中密论时事”

《旧唐书·夏侯端传》 616年,夏侯端以天象异常劝李渊“早为计”,李渊听后“深然其言”

A.李世民劝李渊起兵反隋,这个说法最为可信

B.李渊早有起兵反隋之意,这个说法最为可信

C.《旧唐书》所记载的内容相互矛盾,需进一步考证

D.《旧唐书》作者与李渊不是同一时代,所记载内容绝对不可信

4.(2021·河北承德·七年级期末)仁寿四年(604年)七月,他正式即位。他在位期间,开凿的大运河对后世影响深远,但又频繁发动战争,滥用民力、穷奢极欲,引发全国范围农民起义,导致王朝崩溃覆亡。“他”是

A.秦始皇 B.隋炀帝 C.唐玄宗 D.崇祯帝

5.(2021·河北景县·七年级期末)某历史兴趣小组在探究“文景之治”“贞观之治”和“开元盛世”等封建社会的治世局面的出现原因时,发现共同点有

①国家统一、社会安定是治世出现的前提 ②统治者善于用人,注重科举选才

③统治者重视农业生产,注意减轻百姓负担 ④统治者推行垦荒政策

A.①② B.②③ C.①③ D.①④

6.(2021·河北栾城·七年级期末)唐太宗说“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟”。这说明唐太宗

A.认识到舟与水是因果关系 B.认识总结前代灭亡的教训

C.代表人民群众的利益 D.看到人民力量的伟大

7.(2021·河北桥西·七年级期末)唐太宗把太子成年礼这一重大礼仪,由农忙的二月改在十月举行。进攻突厥这样的重要战争,也放在十月到次年一月的冬闲时进行。以上材料说明唐太宗

A.以民为本,避免干扰生产

B.虚心纳谏,变革礼仪制度

C.善于谋略,选准作战时机

D.提倡节俭,减轻人民负担

8.(2021·河北围场·七年级期末)《贞观政要》记载:太宗谓侍臣曰:“守天下难易?”侍中魏征对曰:“甚难。”太宗曰:“任贤能、受谏诤,即可,何谓为难?”(太宗)又谓(太子)曰:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”材料所反映的唐太宗的治国策略有

①吸取隋亡教训

②任用贤才

③虚心纳谏

④完善三省六部制

A.①②④

B.①③④

C.②③④

D.①②③

9.(2021·河北任丘·七年级期末)“他充分信任‘以谏铮为己任’的魏征,当魏征死时他动情地感叹∶‘……朕亡一镜矣’!”“他”开创了

A.“文景之治” B.“光武中兴” C.“贞观之治” D.“开元盛世”

10.(2021·河北任丘·七年级期末)学会归纳历史发展的阶段特征是历史学习的重要方法之一。以“繁荣与开放的时代”为阶段特征的时期是( )

A.秦汉时期 B.隋唐时期 C.宋元时期 D.明清时期

11.(2021·河北大名·七年级期末)唐太宗常引用古人的话:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”这句话说明他认识到

A.人民力量的伟大 B.要笼络地方官员

C.要遵循自然规律 D.加强边疆的管理

12.(2021·河北海港·七年级期末)在国家、君主、百姓三者关系上,太宗的态度鲜明,即君主依附于国家。国家依附于百姓,只有百姓才是政权赖以存在的基础。他比喻说,通过刻剥百姓来满足君主的私欲,就像贪婪的人割自己身上的肉充饥一样,肚子虽然暂时饱了,可其生命也就此完结。这反映了唐太宗的治国思想是( )

A.务实亲民 B.兼听纳谏 C.民本思想 D.选贤任能

13.(2021·河北·平山县外国语中学七年级期末)《贞观政要》记载:太宗谓侍臣曰:“守天下难易?”侍中魏征对曰:“甚难。”太宗曰:“任贤能、受谏诤,即可,何谓为难?”……(太宗)又谓(太子)曰:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”材料反映唐太宗的治国策略有( )

①吸取隋朝灭亡的教训 ②任用贤才 ③虚心纳谏 ④改革税制

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

14.(2021·河北香河·七年级期末)唐太宗任命富于谋略的房玄龄和善断大事的杜如晦做宰相,表明他( )

A.重视发展生产 B.推行开明的民族政策

C.善于用人 D.提倡节俭

15.(2021·河北栾城·七年级期末)以下关于唐太宗与隋文帝的共同之处的叙述,错误的是 ( )

A.开国皇帝 B.重视发展生产

C.提倡节俭 D.在位时社会经济繁荣

16.(2021·河北涿鹿·七年级期末)唐太宗是很有才能的政治家,他采取的改革措施不包括( )

A.进一步完善三省六部制 B.发展经济,减轻劳役负担

C.大力发展科举制,创立殿试制度 D.制定法律,减省刑罚

17.(2021·河北临漳·七年级期末)小华在昭陵附近旅游时看到一处坟墓,导游介绍说墓主人曾被称作是唐太宗的一面“镜子”。请你帮小华判断一下,墓主人应该是

A.李渊

B.魏征

C.房玄龄

D.杜如晦

18.(2021·河北曲阳·七年级期末)学了隋唐史后,四位同学作了主题演讲。你认为能准确概括这段历史的基本特征的是

A.文明初露曙光 B.分裂走向统一 C.繁荣与开放 D.封建国家陷入困境

19.(2021·河北临西·七年级期末)唐太宗主张:“唯才是与”“苟或不才,虽亲不用”“如其有才,虽仇不弃”。从“贞观之治”局面出现的原因可知唐太宗是( )

A.能够吸取隋亡的教训 B.虚心接受大臣的劝谏

C.严格考察官员的政绩 D.善于选拔和任用人才

20.(2021·河北承德·七年级期末)如下表述中,属于史实的是

A.626年,李世民继位

B.唐太宗开创了唐朝的盛世局面

C.武则天的统治为后来“开元盛世"局面的出现奠定了基础

D.“开元盛世”时期唐朝的国力达到前所未有的强大

21.(2021·河北安新·七年级期末)如下表述中,属于史实的是

A.626年,李世民继位,次年改年号为“贞观”

B.唐太宗开创了唐朝的盛世局面

C.武则天的统治为后来“开元盛世”局面的出现奠定了基础

D.“开元盛世”时期唐朝的国力达到前所未有的强大

22.(2021·河北卢龙·七年级期末)唐太宗说:“国以民为本,人以食为命。若禾黍不登,则兆庶非国家所有。”由此可知,唐太宗( )

A.重视农业生产 B.扩充国学规模 C.注重虚心纳谏 D.加强边疆管理

23.(2021·河北滦南·七年级期末)房玄龄善于谋略,杜如晦敢于决断,唐太宗重用他们做宰相,这表明唐太宗( )

A.重视发展生产 B.减省刑罚 C.注重任用贤才 D.提倡节俭

24.(2021·河北武安·七年级期末)史料实证是历史学科的核心素养之一。下列史料分别体现了唐太宗

A.任用贤臣、发展农业 B.市、坊规划井然有序

C.以农为本、精益手工 D.开疆辟土、民族友善

25.(2021·河北丰宁·七年级期末)下列有关“贞观之治”出现的原因的叙述中,正确的是( )

①合并州县 ②唐太宗注意吸取隋亡教训,轻徭薄役,减轻人民负担

③唐太宗善于用人,重视纳谏 ④农民赋税负担减轻

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

26.(2021·河北怀安·七年级期末)“以民为本”的思想在我国历史发展中具有重要影响。下列统治者在治国理政中体现这一思想堪称典范的是

A.唐太宗 B.宋太祖 C.明成祖 D.成吉思汗

27.(2021·河北香河·七年级期末)中国历史上唯一的女皇帝是

A.武则天 B.杨坚 C.李世民 D.慈禧

28.(2021·河北围场·七年级期末)武则天684年下令,“田畴垦辟,家有余粮”者予以升奖;“为政苛滥,户口流移”者必加惩罚。这体现了武则天

A.重视惩治腐败

B.注重选拔人才

C.大力发展科举制

D.重视农业生产

29.(2021·河北迁安·七年级期末)武则天于684年下令:凡官吏所在地区,“田畴垦辟,家有余粮”者升官。这体现了武则天( )

A.重视农业生产 B.提倡节俭 C.善于纳谏 D.严惩贪官污吏

30.(2021·河北献县·七年级期末)《旧唐书》称:武则天“制公卿之死命,擅王者之威力”(意为诛杀公卿,独断专权);但也有人说:“对人民来说,武则天不算是坏皇帝。”那么,得出后面这个结论的主要依据是武则天( )

A.改国号为周 B.是中国历史上唯一的女皇帝

C.推动社会经济持续发展 D.任用酷吏

31.(2021·河北宽城·七年级期末)我国历史上唯一的女皇帝是

A.黄道婆 B.李清照 C.武则天 D.慈禧

32.(2021·河北·曲周县依庄中学七年级期末)热播剧《长安十二时辰》描绘出唐玄宗时期,长安城内商贾云集、胡汉交融、宗教宽松、歌舞升平的景象,剧中的水盆羊肉、火晶柿子、花钿妆容纷纷“出圈”,此剧反映的治世局面被后世誉为( )

A.文景之治 B.贞观之治 C.开元盛世 D.康乾盛世

33.(2021·河北涿鹿·七年级期末)杜甫诗句《忆昔》中写到“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”。“开元”是下列哪一皇帝 的年号?( )

A.唐太宗 B.武则天 C.唐玄宗 D.唐高宗

34.(2021·河北沧州·七年级期末)贞观之治、开皇之治、开元盛世出现的共同因素是( )

①得人而用,政治清明②重视农业,发展生产

③勤于朝政,励精图治④裁汰僧尼禁建新寺

A.①②④ B.①③④ C.②③④ D.①②③

35.(2021·河北辛集·七年级期末)诗人杜甫在《忆昔》诗中这样描述:“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。”该诗称赞的“封建盛世”是( )

A.文景之治 B.贞观之治 C.康乾盛世 D.开元盛世

36.(2021·河北任丘·七年级期末)读下图,图中内容反映的中国古代王朝是( )

A.秦朝 B.东汉 C.唐朝 D.明朝

37.(2021·河北雄县·七年级期末)下图反映了唐朝历史发展的基本过程,请你根据图中的信息判断,图中三角形的顶点“?”处应处于( )

A.唐玄宗统治前期 B.唐玄宗统治后期

C.唐高宗统治前期 D.唐高宗统治后期

二、填空题

38.(2021·河北青县·七年级期末)唐朝在唐太宗在位期间出现的盛世局面历史上称作( )

三、综合题

39.(2021·河北涿鹿·七年级期末)阅读材料,回答问题。

材料一 公元6世纪80年代,在结束了南北朝的分裂局面后,中国又一次走向统一,同时中国也迎来了一个繁荣开放的时代……

(1)隋的统一与繁荣主要与哪位皇帝有关?

材料二 《全球通史》中写道:“这一制度,中国推行了一千三百余年;他们通过考试,品评人才的优劣,为政府机构配备文官。”

(2)材料二中的“这一制度”指什么?它对当时的社会产生了什么影响?

材料三

项目 隋初 隋盛时 结论

人口 三千多万人 四千六百多万人 ①

垦田 一千九百多万顷 五千五百多万顷 ②

粮仓 长安太仓 洛阳含嘉仓、洛口仓 ③

材料四 计天下储积,得供五六十年。 ——《贞观政要》

(3)请你补全材料三中的结论部分,并说明材料三、四反映的隋朝社会景象出现的原因。

材料五 炀帝遂恣荒淫。登基之初,即建洛阳,每月役(征发)丁二百万人。导(疏导)洛至河及淮,又引沁水达河,北通涿郡……丁男不充(成年男子不够),以妇人兼役,而死 者大半。

——杜佑《通典·历代盛衰户口》

(4)材料五中列举了哪些隋炀帝不恤民力的史实?据此分析隋朝由盛而速亡的主要原因。

40.(2021·河北大名·七年级期末)看图学史:

(1)图一的人物是谁?他在位期间虚心纳谏,被他称为自己的”镜子”的人是谁?

(2)图二的人物是谁?她统治时期,大力发展科举制度,由她亲自面试考生当时被称为什么?

(3)图三中唐玄宗在位时唐朝国力达到鼎盛时期,历史上称为什么?

(4)结合所学知识,谈谈他们三位人物在治国措施上有哪些相同之处?

41.(2021·河北武安·七年级期末)材料:唐玄宗即位初就面临许多亟待解决的问题。为此,唐玄宗刷新吏治,整顿官僚队伍;抑制土地兼并,打击豪强地主;重视发展农业生产,大力兴修水利,发动农民开垦种植;关心民间疾苦,实行赈灾免赋。

——《论唐玄宗李隆基》

依据以上材料,推断唐玄宗即位之初亟待解决的问题。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

依据材料信息结合所学可知,唐代三省六部制是中央的领导机构为皇帝和三省,而重要的执行机构就是六部和二十四司,这些机构统领全国事务,由此可知,唐代决策和执行机关分工明确,功能完善,B正确;题干不仅仅涉及六部,还提及皇帝和三省这一领导机构,故A错误;尚书省负责执行,皇帝、三省、六部和二十四司统领全国行政事务,故C错误;皇帝和三省是国家最高政务领导机关,故D错误。综上故选B。

2.D

【分析】

【详解】

根据所学知识可知,隋炀帝暴虐无道,滥用民力,导致失去民心,人民忍无可忍最终导致了大规模的农民起义,这是导致隋朝灭亡的根本原因,D项正确;开凿了大运河、三次征辽东是隋炀帝暴虐无道,滥用民力的具体表现,不是隋朝灭亡的根本原因,排除A项、B项;大规模农民起义的爆发是隋炀帝残暴统治的结果,不是隋朝灭亡的根本原因,排除C项。故选D项。

3.C

【详解】

依据材料,从材料可以看出《旧唐书》关于同一事件的表述前后有冲突,所记载的内容相互矛盾,故C项符合题意;材料中只有一条看出李世民劝说李渊起兵,所以不能充分证明这一说法是可信的,A项错误;三种材料不能充分说明李渊早有起兵反隋的想法,B项错误;不能因为作者和李渊年代不同,就说明所记载的内容不可信,D项错误。故答案为C。

4.B

【详解】

据材料“他在位期间,开凿的大运河对后世影响深远,但又频繁发动战争,滥用民力、穷奢极欲,引发全国范围农民起义,导致王朝崩溃覆亡”可知,材料反映的是隋炀帝,其在位期间大兴土木,穷兵黩武,B正确;秦始皇是秦朝的开国君主,与材料时间不符,A错误;唐玄宗是唐朝时期的君主,C与材料无关;崇祯帝是明朝时期的君主,故D与题意无关。

5.C

【详解】

依据课本所学可知,文景时期,统治者注重农业生产,提倡以农为本,关心农桑,将其赋税和徭役。政治清明,经济发展,人民生活安定,历史上称这一时期为“文景之治”;唐太宗统治时期,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产,政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强,文教昌盛。历史上称之为“贞观之治”;唐玄宗统治时期,重视农业生产,兴修水利工程,减轻百姓负担。当时政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民生生活安定,唐朝进入鼎盛时期,历史成为“开元盛世”。由此可知,①③符合题意,C正确;科举制是隋朝时期诞生的,文景时期,还没有科举制,②错误,AB排除;文景帝时期,推行垦荒政策,④错误,D排除;故选C。

6.D

【详解】

概括材料可知,“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟”说明唐太宗看到人民力量的伟大,从而爱惜民力,轻徭薄赋。D正确;水舟是比作人民与君主,A错误;材料没有提及隋朝,B错误;唐太宗是封建地主阶级,不代表人民利益,C错误。综上故选D。

7.A

【详解】

题干材料中的描述“唐太宗把太子成年礼这一重大礼仪,由农忙的二月改在十月举行。进攻突厥这样的重要战争,也放在十月到次年一月的冬闲时进行”,体现了唐太宗的“民本”思想,避免干扰生产。在唐太宗时期能体现这一思想的经济政策就是轻徭薄赋,重视农业生产。在这一思想的指导下,唐太宗励精图治,国力逐步加强,历史上称当时的统治为“贞观之治”。A符合题意,BCD不符合题意,故选择A。

【点睛】

本题的关键点是分析题干,注意准确识记唐太宗的相关知识点。

8.D

【详解】

依据材料“任贤能、受谏诤,即可,何谓为难?”可知唐太宗的治国策略是任用贤才和虚心纳谏,依据材料“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”可知唐太宗的治国策略是吸取隋朝灭亡的教训,①②③符合题意,材料中没有提及三省六部制,故本题选D

9.C

【详解】

根据材料结合所学可知,魏征是唐太宗时期著名的谏臣,唐太宗把魏征比作自己的一面镜子,可知,唐太宗时期开创了“贞观之治”,故C符合题意;文景之治是指西汉汉文帝、汉景帝统治时期出现的治世。故A不符合题意;光武中兴或称建武盛世 ,指的是东汉光武帝刘秀统治时期出现的治世。故B不符合题意;开元之治又称开元盛世,是唐玄宗(李隆基)统治前期所出现的盛世。故D不符合题意;故选C。

10.B

【详解】

隋唐时期,国家统一,经济繁荣强盛,交通便利,四通八达,政府采取对外较为开放的政策,中外经济交往频繁。隋唐时期的基本特征是繁荣开放,B符合题意,ACD排除。故选择B。

11.A

【详解】

依据题文信息可知,唐太宗把百姓比作水,把君主比作船,水可以让船在上面航行,也可以将船沉下去。结合所学知识可知,唐太宗从隋末的农民战争中认识到了人民群众的力量的强大,于是接受隋亡的教训,励精图治,发展生产。故A项符合题意,BCD项不符合题意应排除。所以本题应选A。

12.C

【详解】

根据“国家依附于百姓,只有百姓才是政权赖以存在的基础”可知唐太宗将民放在最根本的地位置,体现了民本思想,故选C;材料反映的是唐太宗的民本思想,没有体现务实、纳谏和选贤任能,排除ABD。

13.B

【分析】

【详解】

根据材料中有“任贤能、受谏诤”和“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟”,结合所学知识可知,唐太宗认识到人民力量的巨大,因此实行吸取隋朝灭亡的教训,任用贤才,虚心纳谏等治国策略,①②③正确;材料中没有体现改革税制问题,④错误。故选B;ACD不符合题意,排除。

14.C

【详解】

依据所学可知,唐太宗在位时重视生产、善于用人、政策开明,依据题干内容任命房玄龄、杜如晦做宰相,表明唐太宗善于用人,C项符合题意;ABD三项与题干的内容无关,不符合题意;故此题选C。

15.A

【详解】

结合所学知识,唐太宗不是开国皇帝,故A不是共同点,符合题意;重视发展生产、提倡节俭、在位时社会经济繁荣是唐太宗与隋文帝的共同之处。故BCD不符合题意。故选A。

16.C

【详解】

依据题干“不包括”,结合课本所学课本,武则天大力提倡科举,她将应举的人,集中到洛阳宫殿,亲自出题面试,这就是殿试制度的创立,因此这不是唐太宗的改革措施,C项符合题意;贞观时期政治上,唐太宗沿袭和完善隋代的三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序;制定法律,减省刑罚;经济上减轻人民的负担,鼓励发展农业发展。排除ABD三项,故选择C。

17.B

【详解】

依据所学知识可知,魏徵因直言进谏,辅佐唐太宗共同创建“贞观之治”的大业,被称作是唐太宗的一面“镜子”,B项符合题意;ACD三项不符合题意;故选B。

【点睛】

解题的关键是抓住题干唐太宗的一面“镜子”的信息,结合贞观之治时期,唐太宗取得辉煌成就的内容,解答问题,魏徵因直言进谏,辅佐唐太宗共同创建“贞观之治”的大业,被称作是唐太宗的一面“镜子”。

18.C

【详解】

结合所学知识可知,隋唐时期政治开明,经济发展,在民族关系、对外交流、科学技术、文学艺术等方面都有很大的建树,呈现出繁荣开放的特征,C项正确;文明初露曙光是在先秦时期,排除A项;分裂走向统一是在秦汉时期,排除B项;封建国家陷入危机是在明清时期,排除D项。故选C项。

19.D

【分析】

【详解】

根据唐太宗的主张“唯才是与”“苟或不才,虽亲不用”“如其有才,虽仇不弃”意思是用人都是凭着才能,如果没有才能,亲人也不用,而如果有才能,即使是仇人也要重用,从而体现出唐太宗唯才是举的主张,即善于选拔好任用人才,故选D;ABC在材料中没有体现,排除。

20.A

【详解】

结合所学知识可知,历史史实,是指历史事实,也就是指已经发生过的客观进程,它包括了历史上各种人物和各种事件,是不以人的意志为转移的客观实在。“626年,李世民继位”,可知属于史实。A项正确;唐太宗开创了唐朝的盛世局面,是对唐太宗的评价,排除B项;武则天的统治为后来“开元盛世"局面的出现奠定了基础,是对武则天的评价,排除C项;“开元盛世”时期唐朝的国力达到前所未有的强大,是对“开元盛世”的评价,排除D项。故选A。

21.A

【详解】

结合所学知识可知,史实即历史事实,史论即对历史事件和历史人物的评论。626年,李世民继位,次年改年号为“贞观”属于历史事实,故A符合题意;唐太宗开创了唐朝的盛世局面属于史论,排除B;武则天的统治为后来“开元盛世”局面的出现奠定了基础属于史论,排除C;“开元盛世”时期唐朝的国力达到前所未有的强大属于史论,排除D。故选A。

22.A

【详解】

根据所学知识可知,材料这句话的大意是:国家存在的根本是因为有人民,而人又以食为天。如果五谷不丰那么老百姓就会饿死,那样国家就不会拥有万民,国家也就不存在了。由此可知,这段话一方面表现了唐太宗强烈的民本思想,一方面又强调了农业生产安全的重要性,故A项正确;题干材料表明唐太宗重视农业生产,没有涉及人才培养、虚心纳谏和地方管理的内容,排除BCD项。故选A项。

23.C

【详解】

房玄龄善于谋略,杜如晦敢于决断,唐太宗重用他们做宰相,这表明唐太宗能够知人善任、任用贤才,这也是唐太宗能够开创贞观之治局面的原因之一,C正确;题干没有体现唐太宗重视发展生产、减省刑罚或提倡节俭,ABD排除。故选C。

24.A

【详解】

根据所学知识结合材料可知,左侧史料体现唐太宗“务本”思想,即发展农业、右侧史料体现唐太宗“以人为镜”,即任用贤臣,选项A符合题意;“市、坊规划井然有序”,“精益手工”,“开疆辟土、民族友善”材料没有相关信息,选项BCD排除。

25.B

【详解】

据所学可知,合并州县是地方治理的措施,有利于中央集权,与“贞观之治”出现的原因无关,①错误;隋亡的鉴戒使唐太宗善于体察民情,明白“水能载舟,亦能覆舟”的道理;实行舒缓刑罚、宽政安民、轻徭薄赋、休养生息的政策,使社会日趋安定、生产逐渐恢复,②、④正确;唐太宗深知“为政之要,唯在得人”,欲使治国方略顺利地进行,关键在于广招贤才,知人善任,③正确;故选B;A、C、D排除。

26.A

【详解】

根据所学知识可知,唐太宗注意吸取隋亡的教训,戒奢从简,合并州县,改革吏治,轻徭薄赋,发展生产,体现了以民为本,故A符合题意;宋太祖以文治国,不符合题意,故排除B项;明成祖在位期间没有明显的“以民为本”的思想,不符合题意,故排除C项;成吉思汗杀戮过重,不符合题意,故排除D项。

27.A

【详解】

依据已学知识可知,武则天是中国历史上唯一的女皇帝,故A符合题意; 杨坚和李世民是男人,不符合女皇帝,故BC不符合题意;慈禧没有称帝,故D不符合题意;故选A。

28.D

【详解】

依据题干“田畴垦辟,家有余粮”者予以升奖;“为政苛滥,户口流移”者必加惩罚的信息,结合所学可知,武则天当政期间,继续实行唐太宗发展农业生产,重视农业生产的政策,促进了农业经济的发展,D项符合题意;重视惩治腐败不是武则天的政策,A项不符合题意;重视选拔人才和大力发展科举制是武则天当政期间采取的政策,但是与题干描述的内容无关,BC项不符合题意;由此可知,ABC三项的内容都与题干描述的内容不符合,排除;故选D。

【点睛】

解题的关键是正确理解“田畴垦辟,家有余粮”者予以升奖;“为政苛滥,户口流移”者必加惩罚的含义,结合武则天当政期间的政策内容解答本题,最好的解题方法是排除法,需要学生具备扎实的基本功的同时能够熟练的运用基础知识排除不是武则天政策的内容,进一步排除与题干材料描述的内容不一致的选项,由此得出正确答案。

29.A

【详解】

依据题干“田畴垦辟,家有余粮”的信息,结合所学知识可知,这句话的意思是农民辛勤地开垦着土地,家家都粮食充盈,这样的人可以做官,这体现了武则天重视农业生产,对逃户和广大农民,采取放任和宽容的政策,减轻了地主官府对农民的盘剥,从而缓和了农民同统治者之间的矛盾,A正确;提倡节俭和善于纳谏是唐太宗的做法, 排除BC;严惩贪官污吏不是武则天的做法,与题干无关,排除D;故选A。

30.C

【详解】

武则天统治时期,社会生产继续发展,人口明显增长,边疆得到稳固,史称“贞观遗风”,为唐朝全盛时期的到来奠定了基础,所以得出这个结论的主要依据是武则天推动社会经济继续发展,故选C;唐高宗去世后,武则天相继废掉两个已经做了皇帝的儿子,自己取而代之,武则天改国号为周,与题意不符,故排除B;武则天是中国历史上第一个女皇帝,但与题意不符,故排除B;武则天任用酷吏,是为了维持她政治统治的稳固,与题意不符,故排除D。

31.C

【详解】

依据所学知识可知,武则天原是唐朝第三个皇帝唐高宗的妃子,多谋善断,她成为皇后以后,与唐高宗共掌朝政,唐高宗去世后,武则天相继废掉两个已经做了皇帝的儿子,自己取而代之,改国号为周,她是中国历史上唯一的女皇帝,故C正确;黄道婆是宋末元初著名的棉纺织家、技术改革家,故A错误;李清照是宋朝词人,故B错误;慈禧即孝钦显皇后,叶赫那拉氏,咸丰帝的妃嫔,同治帝的生母。晚清重要政治人物,清朝晚期的实际统治者,故D错误。综上答案C。

32.C

【详解】

根据材料“唐玄宗时期,长安城内商贾云集、胡汉交融、宗教宽松、歌舞升平的景象”,结合所学知识可知:唐玄宗在位44年,前期(开元年间)政局稳定,物产丰富、物价低廉、店铺众多、商贸繁荣、人口出现了大幅度增长的情况,被誉为“开元盛世”。故选项C符合题意;文景之治是指西汉汉文帝、汉景帝统治时期出现的治世,故选项A不符合题意;贞观之治是唐朝初年唐太宗李世民在位期间出现的政治清明、经济复苏、文化繁荣的治世局面,故选项B不符合题意;康乾盛世是清朝的鼎盛时期,经历了康熙、雍正、乾隆三代皇帝,持续时间长达一百三十四年,故选项D不符合题意。故答案为C。

33.C

【详解】

依据所学知识可知,唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁盛,仓库充实,人口明显增加,唐朝进入全盛时期,唐玄宗前期的年号“开元”,历史上称为“开元盛世”。因此本题正确的选项是C。

34.D

【详解】

根据所学知识可知,三个盛世的出现都得益于统治者政治清明,善于用人,①正确;经济上盛世的出现,统治者都采取措施重视农业发展,②正确;三个盛世的出现,统治者都励精图治,身体力行,勤于朝政,③正确;隋唐时期,佛教盛行,裁汰僧尼、禁建新寺说法错误,④错误;综上所述,①②③正确,D项正确;排除A、B、C项。

35.D

【详解】

根据“开元全盛”并结合所学内容可知,开元是唐玄宗的年号,所以称赞的是“封建盛世”是开元盛世,故选D;文景之治是汉朝,排除A;贞观之治是唐太宗时期,排除B;康乾盛世是清朝,排除C。

36.C

【详解】

依据所学这是可知,唐朝始于618年,灭亡于907年,唐朝著名盛世是贞观之治和开元盛世,安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点,唐末有著名的黄巢起义,C项正确;秦朝从公元前221年到公元前207年,排除A项;东汉从公元25年到公元220年,排除B项;明朝从1368年到1644年,故排除D项。故选C项。

37.A

【详解】

依据下图反映了唐朝历史发展的基本过程,图中三角形的顶点“?”是在唐太宗、武则天之后的统治者,唐朝达到鼎盛时期。结合课本所学可知,唐玄宗在位的前期,年号为“开元”,当时政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。A项正确;唐玄宗统治后期,追求享乐,任人唯亲,朝政日趋腐败。出现了安史之乱,唐朝由盛转衰。排除B项;唐高宗统治时期没有盛世局面,排除CD两项。故选A项。

38.贞观之治

【详解】

唐太宗统治期间,政治清明,经济得到恢复和发展,国力增强,被誉为“贞观之治”。

39.(1)隋文帝。

(2)科举制度;为国家选拔了合格的人才,促进了国家的发展进步。

(3)隋朝时期人口迅速发展;土地开垦的越来越多,粮食储备越来越多;国家统一,交通发达,统治前期轻徭薄赋,生产工具和技术进步,经济重心逐渐南移。

(4)征集大量壮丁开凿大运河和建设洛阳;成年男子不够的时候,找女人来干活,导致死了很多人;隋炀帝统治残暴,徭役和兵役负担沉重。

【详解】

(1)依据所学知识可知,581年,隋文帝结束了分裂局面,建立了隋朝,589年,隋朝实现了国家的统一。

(2)依据材料二“他们通过考试,品评人才的优劣,为政府机构配备文官”的信息可知,材料二中的“这一制度”指科举制度;为国家选拔了合格的人才,促进了国家的发展进步。

(3)依据材料表格的内容,结合所学知识可知,隋朝时期人口迅速发展;土地开垦的越来越多,粮食储备越来越多;材料三、四反映的隋朝社会景象出现的原因是国家统一,交通发达,统治前期轻徭薄赋,生产工具和技术进步,经济重心逐渐南移。

(4)依据材料五“登基之初,即建洛阳,每月役(征发)丁二百万人。导(疏导)洛至河及淮,又引沁水达河,北通涿郡……丁男不充(成年男子不够),以妇人兼役,而死 者大半”的信息可知,隋炀帝不恤民力的史实是征集大量壮丁开凿大运河和建设洛阳;成年男子不够的时候,找女人来干活,导致死了很多人;隋朝由盛而速亡的主要原因是隋炀帝统治残暴,徭役和兵役负担城沉重。

40.(1)唐太宗(李世民);魏征

(2)武则天;殿试

(3)开元盛世

(4)重视发展生产;重视人才,任用贤才;改革内政;完善科举制等

【分析】

【详解】

(1)根据图一“贞观之治”可知人物是唐太宗。结合课本所学,唐贞观年间,唐太宗励精图治,在政治、经济、军事以及民族关系等方面实行了一系列正确的治国措施,使得国家政治清明、军事发展、社会安定、思想文化繁荣、国力日益强大、民族关系缓和、中外友好往来增多。史称“贞观之治”;唐太宗注意任用贤才和虚心纳谏。任用大臣房玄龄、杜如晦为宰相,他还重用敢于直言的魏征,魏征前后向他进谏二百多次,受到唐太宗的器重。魏征死后,唐太宗痛惜失去一面可以知得失的“镜子”。

(2)依据图二人物女皇,文字“贞观遗风”。可知图二是女皇武则天。结合课本所学,我国历史上唯一的女皇帝武则天,她当政期间,继续实行唐太宗发展农业生产、选拔贤才的政策,创新科举制度,使唐朝社会经济进一步发展,国力不断增强,故而历史上充分肯定了她的统治,史称“贞观遗风”。武则天统治时期,大力发展科举制,创立殿试制度,亲自面试考生,不拘一格的选拔人才。

(3)依据课本所学,唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口明显增加,唐朝国力达到前所未有的强大,进入鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。

(4)依据课本所学,唐太宗、武则天和唐玄宗时期,他们都重视农业发展、重用人才、励精图治;唐朝科举制逐渐完善,常设的考试科目很多,唐太宗、武则天和唐玄宗都是完善科举的关键人物,都促进了社会的进步发展等。

41.吏治腐败;土地兼并严重;农业生产落后;农民负担沉重。

【详解】

根据唐玄宗采取的措施可以推断唐玄宗即位之初亟待解决的问题,根据“刷新吏治,整顿官僚队伍”得出吏治腐败;根据“抑制土地兼并,打击豪强地主”得出土地兼并严重;根据“重视发展农业生产,大力兴修水利,发动农民开垦种植”;根据“关心民间疾苦,实行赈灾免赋”得出农民负担沉重。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源