第11课《老王》教案

图片预览

文档简介

七年级下册语文教案

第11课 老王

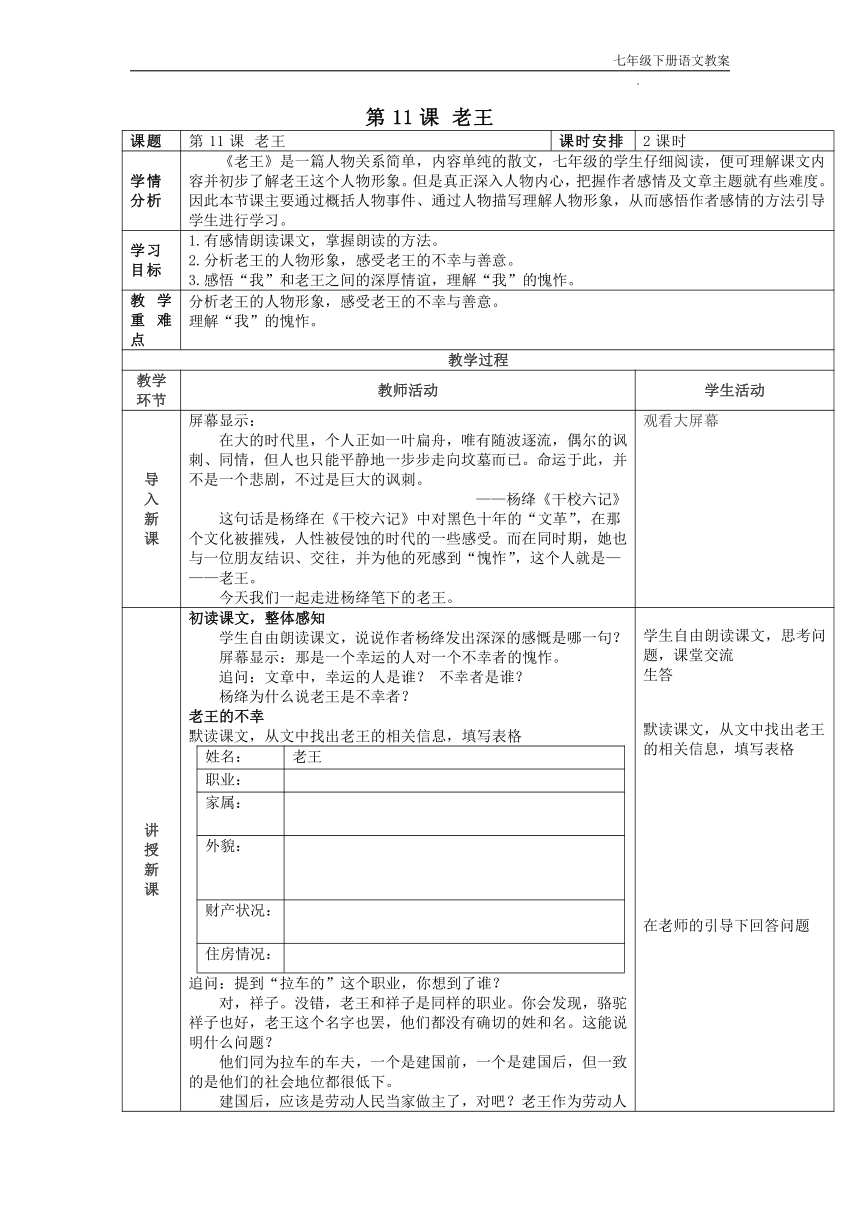

课题 第11课 老王 课时安排 2课时

学情分析 《老王》是一篇人物关系简单,内容单纯的散文,七年级的学生仔细阅读,便可理解课文内容并初步了解老王这个人物形象。但是真正深入人物内心,把握作者感情及文章主题就有些难度。因此本节课主要通过概括人物事件、通过人物描写理解人物形象,从而感悟作者感情的方法引导学生进行学习。

学习目标 1.有感情朗读课文,掌握朗读的方法。2.分析老王的人物形象,感受老王的不幸与善意。3.感悟“我”和老王之间的深厚情谊,理解“我”的愧怍。

教学重难点 分析老王的人物形象,感受老王的不幸与善意。理解“我”的愧怍。

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动

导入新课 屏幕显示:在大的时代里,个人正如一叶扁舟,唯有随波逐流,偶尔的讽刺、同情,但人也只能平静地一步步走向坟墓而已。命运于此,并不是一个悲剧,不过是巨大的讽刺。——杨绛《干校六记》这句话是杨绛在《干校六记》中对黑色十年的“文革”,在那个文化被摧残,人性被侵蚀的时代的一些感受。而在同时期,她也与一位朋友结识、交往,并为他的死感到“愧怍”,这个人就是———老王。今天我们一起走进杨绛笔下的老王。 观看大屏幕

讲授新课 初读课文,整体感知 学生自由朗读课文,说说作者杨绛发出深深的感慨是哪一句?屏幕显示:那是一个幸运的人对一个不幸者的愧怍。追问:文章中,幸运的人是谁? 不幸者是谁? 杨绛为什么说老王是不幸者?老王的不幸默读课文,从文中找出老王的相关信息,填写表格姓名:老王职业:家属:外貌:财产状况:住房情况:追问:提到“拉车的”这个职业,你想到了谁? 对,祥子。没错,老王和祥子是同样的职业。你会发现,骆驼祥子也好,老王这个名字也罢,他们都没有确切的姓和名。这能说明什么问题? 他们同为拉车的车夫,一个是建国前,一个是建国后,但一致的是他们的社会地位都很低下。 建国后,应该是劳动人民当家做主了,对吧?老王作为劳动人民中的一员,为什么还是这样社会地位低下呢? 从表格的信息可以得知:老王是贫病交加的一个光棍车夫。(板书:苦)就是这样一个老王和作家杨绛有了怎样的交集,请同学们简要概括。老王:(1)给“我”送冰,大一倍,冰价相等(第5段);(2)送钱钟书去医院,不要钱(第6段);请注意,在第6段老王称呼我的丈夫为:钱先生。这体现了他对我们的尊重,但是请注意,当时是文革时期。屏幕显示:我们草草吃过晚饭,就像小学生做手工那样,认真制作自己的牌子……做好了牌子,工楷写上自己的一款款罪名,然后穿上绳子,各自挂在胸前……有一天大雨骤冷,忽有不知何处闯来的红卫兵,把各所“揪出来”的人都召到大席棚里,押上台去“示众”。还给我们都带上报纸做成的尖顶高帽。在群众愤怒的呵骂声中,我方知我们这一大群“示众”的都是“牛鬼蛇神”。我偷眼看见同伙帽子上都标着名目,如“黑帮”、“国民党特务”、“苏修特务”、“反动学术权威”、“资产阶级学术权威”等等。 一位中年干部不知从哪里找来一块污水浸霉发黑的木板,络上绳子,叫我挂在颈上,木板是滑腻腻的,挂在脖子上很沉,我戴着高帽,举着铜锣,给群众押着先到稠人广众的食堂去绕一周,然后又在院内各条大道上“游街”。他们命我走几步就打两下锣,叫一声“我是资产阶级知识分子!”背后还跟着七长八短一队戴高帽子的“牛鬼蛇神”……—— 《丙午丁末年纪事》追问:文革时期,杨绛一家是作为批斗对象的,面对这样的人,如果当时是你,你会去送钱钟书看病吗?会主动提出不收车费吗?这说明老王怎样的品质?(板书:善)(3)改装三轮车,加装半寸高的边缘保护乘客(第7段);(4)临终前给“我”送鸡蛋和香油(第8-16段)。细读8-16段:“我”一家人:(1)常坐老王的三轮(第1段);(2)给吃老王大瓶鱼肝油(第3段);(3)付给老王报酬(第6段);(4)关心老王的生计(第7段);(5)老王送鸡蛋和香油时坚持给钱(第8-16段)。体会“愧怍” 正因为“我”和家人一直关照老王,所以老王才会在病入膏肓之时给我们送鸡蛋和香油。请大家默读8-16段,在文中用不同颜色的笔标注出对老王这个人物刻画的词句。动作、神态、外貌用一个颜色的,老王的语言用另外一个颜色的。三名学生分角色朗读选文。选文中有关老王的描写,你对哪一句印象最深,试着分析一下。例如:“他面色死灰……打上一棍就会散成一堆白骨。”运用了外貌描写,形象地描写出老王临死前病重的可怕情状。“老王直僵僵地镶嵌在门框里”,“直僵僵”运用神态描写写出老王临死前的呆板、僵直的神态,没有一点活气。“他‘嗯’了一声,直着脚往里走,对我伸出两手”,“直着脚”运用了动作描写,写出老王机械、不灵活的动作。“我不吃”“我不是要钱”,运用语言描写,简简单单的话语,道出了老王讲感情、讲仁义、知恩图报的美好心灵。这些语句也能体现老王的“苦”与“善”。文中除了正面描写老王的外貌,表现他已不久于人世,还从什么角度对老王的身体情况做了描写?明确:侧面描写,“我”的心理活动,“看他直着脚一级一级下楼去……我不能想象他是怎么回家的。”用“我害怕得糊涂了”侧面说明老王外形的恐怖,已病入膏肓。老王送香油和鸡蛋的目的是什么?作者给钱的目的是什么?鸡蛋与香油真有那么高的价值吗?明确:老王的目的是报答作者,表达感激之情,因为老王知道作者夫妇俩是好人,所以送些鸡蛋和香油给作者。作者目的:不愿白拿老王的东西,所以给他钱。计划经济时代,物资匮乏,远不似当今,香油和鸡蛋都是市场上短缺的食品,因此这一份礼物,在当时算是相当昂贵的了。而能拿出这些东西来,更是因为看重了与作者一家的情谊,所以,老王是想临终前给作者送一份厚礼,以表达对这家人的谢意。同时,老王看重的不是“我”一家人的钱财,而是“我”一家人对自己的善意。身世孤苦、不被重视的老王知道“我”一家人对他好,为了表达自己最后的谢意和深厚的情谊,临终前给“我”送来鸡蛋香油;但“我”被老王的外表所震惊,一时失了方寸,没有好好地感谢他;虽然给钱是“我”一向表达对老王关怀的方法,但老王强调自己“不是要钱”,坚持给钱也多少有了点侮辱老王情谊的意思。因此,“我”感到愧怍。归纳:一个社会总有幸运者和不幸者,幸运者有责任关爱不幸者,关注他们的命运,帮助改善他们的处境。作者回想起来,当时对老王的关爱还不够,老王最后还是离开了人世,所以感到“愧怍”。杨绛的不幸杨绛自称自己是幸运者,请同学们介绍一下杨绛其人。屏幕显示:杨绛和钱钟书简介这样一个家世、才气、学历、经历等格调都如此高的女子,却也遇到了人生的敌人——文革。文中说“我自己不敢乘三轮,挤公交”、“他哑着嗓子悄悄问我:你还有钱吗 ”从中,我们可以看到杨绛在经济上不太富裕,人身没有太大自由,连坐车都受到限制。那么。她为什么自称是幸运者? 明确:与老王相比,杨绛的经济、生命的长度和文革后的幸福生活都比老王要幸运。其实,杨绛和老王有一个共同的、珍贵的品质——善良。善良就是苦难、荒唐的岁月中,依旧散发着人性的光辉,给予身边的人以关怀、尊重与帮助。只要心怀善良,那些艰难困苦总会度过。 学生自由朗读课文,思考问题,课堂交流生答默读课文,从文中找出老王的相关信息,填写表格在老师的引导下回答问题学生默读1-16段,从文中筛选语句并概括补充笔记齐读选文,了解文革期间杨绛夫妇的处境。学生默读8-16段,按要求圈点勾画刻画人物的词句,然后分角色朗读。学生分析语句在教师的引导下,进一步筛选深入体会作者的“愧怍”学生介绍杨绛,钱钟书

课堂小结

板书设计

作业设计 常规作业:落实字词,完成练习册特色作业:(1)绘制本文的思维导图(2)老王和杨绛在我们心中留下了很深的印象,他们在不幸的情况下,还用生命温暖生命,用善良体察善良。请同学们为老王和杨绛写一段墓志铭。

教学反思

第11课 老王

课题 第11课 老王 课时安排 2课时

学情分析 《老王》是一篇人物关系简单,内容单纯的散文,七年级的学生仔细阅读,便可理解课文内容并初步了解老王这个人物形象。但是真正深入人物内心,把握作者感情及文章主题就有些难度。因此本节课主要通过概括人物事件、通过人物描写理解人物形象,从而感悟作者感情的方法引导学生进行学习。

学习目标 1.有感情朗读课文,掌握朗读的方法。2.分析老王的人物形象,感受老王的不幸与善意。3.感悟“我”和老王之间的深厚情谊,理解“我”的愧怍。

教学重难点 分析老王的人物形象,感受老王的不幸与善意。理解“我”的愧怍。

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动

导入新课 屏幕显示:在大的时代里,个人正如一叶扁舟,唯有随波逐流,偶尔的讽刺、同情,但人也只能平静地一步步走向坟墓而已。命运于此,并不是一个悲剧,不过是巨大的讽刺。——杨绛《干校六记》这句话是杨绛在《干校六记》中对黑色十年的“文革”,在那个文化被摧残,人性被侵蚀的时代的一些感受。而在同时期,她也与一位朋友结识、交往,并为他的死感到“愧怍”,这个人就是———老王。今天我们一起走进杨绛笔下的老王。 观看大屏幕

讲授新课 初读课文,整体感知 学生自由朗读课文,说说作者杨绛发出深深的感慨是哪一句?屏幕显示:那是一个幸运的人对一个不幸者的愧怍。追问:文章中,幸运的人是谁? 不幸者是谁? 杨绛为什么说老王是不幸者?老王的不幸默读课文,从文中找出老王的相关信息,填写表格姓名:老王职业:家属:外貌:财产状况:住房情况:追问:提到“拉车的”这个职业,你想到了谁? 对,祥子。没错,老王和祥子是同样的职业。你会发现,骆驼祥子也好,老王这个名字也罢,他们都没有确切的姓和名。这能说明什么问题? 他们同为拉车的车夫,一个是建国前,一个是建国后,但一致的是他们的社会地位都很低下。 建国后,应该是劳动人民当家做主了,对吧?老王作为劳动人民中的一员,为什么还是这样社会地位低下呢? 从表格的信息可以得知:老王是贫病交加的一个光棍车夫。(板书:苦)就是这样一个老王和作家杨绛有了怎样的交集,请同学们简要概括。老王:(1)给“我”送冰,大一倍,冰价相等(第5段);(2)送钱钟书去医院,不要钱(第6段);请注意,在第6段老王称呼我的丈夫为:钱先生。这体现了他对我们的尊重,但是请注意,当时是文革时期。屏幕显示:我们草草吃过晚饭,就像小学生做手工那样,认真制作自己的牌子……做好了牌子,工楷写上自己的一款款罪名,然后穿上绳子,各自挂在胸前……有一天大雨骤冷,忽有不知何处闯来的红卫兵,把各所“揪出来”的人都召到大席棚里,押上台去“示众”。还给我们都带上报纸做成的尖顶高帽。在群众愤怒的呵骂声中,我方知我们这一大群“示众”的都是“牛鬼蛇神”。我偷眼看见同伙帽子上都标着名目,如“黑帮”、“国民党特务”、“苏修特务”、“反动学术权威”、“资产阶级学术权威”等等。 一位中年干部不知从哪里找来一块污水浸霉发黑的木板,络上绳子,叫我挂在颈上,木板是滑腻腻的,挂在脖子上很沉,我戴着高帽,举着铜锣,给群众押着先到稠人广众的食堂去绕一周,然后又在院内各条大道上“游街”。他们命我走几步就打两下锣,叫一声“我是资产阶级知识分子!”背后还跟着七长八短一队戴高帽子的“牛鬼蛇神”……—— 《丙午丁末年纪事》追问:文革时期,杨绛一家是作为批斗对象的,面对这样的人,如果当时是你,你会去送钱钟书看病吗?会主动提出不收车费吗?这说明老王怎样的品质?(板书:善)(3)改装三轮车,加装半寸高的边缘保护乘客(第7段);(4)临终前给“我”送鸡蛋和香油(第8-16段)。细读8-16段:“我”一家人:(1)常坐老王的三轮(第1段);(2)给吃老王大瓶鱼肝油(第3段);(3)付给老王报酬(第6段);(4)关心老王的生计(第7段);(5)老王送鸡蛋和香油时坚持给钱(第8-16段)。体会“愧怍” 正因为“我”和家人一直关照老王,所以老王才会在病入膏肓之时给我们送鸡蛋和香油。请大家默读8-16段,在文中用不同颜色的笔标注出对老王这个人物刻画的词句。动作、神态、外貌用一个颜色的,老王的语言用另外一个颜色的。三名学生分角色朗读选文。选文中有关老王的描写,你对哪一句印象最深,试着分析一下。例如:“他面色死灰……打上一棍就会散成一堆白骨。”运用了外貌描写,形象地描写出老王临死前病重的可怕情状。“老王直僵僵地镶嵌在门框里”,“直僵僵”运用神态描写写出老王临死前的呆板、僵直的神态,没有一点活气。“他‘嗯’了一声,直着脚往里走,对我伸出两手”,“直着脚”运用了动作描写,写出老王机械、不灵活的动作。“我不吃”“我不是要钱”,运用语言描写,简简单单的话语,道出了老王讲感情、讲仁义、知恩图报的美好心灵。这些语句也能体现老王的“苦”与“善”。文中除了正面描写老王的外貌,表现他已不久于人世,还从什么角度对老王的身体情况做了描写?明确:侧面描写,“我”的心理活动,“看他直着脚一级一级下楼去……我不能想象他是怎么回家的。”用“我害怕得糊涂了”侧面说明老王外形的恐怖,已病入膏肓。老王送香油和鸡蛋的目的是什么?作者给钱的目的是什么?鸡蛋与香油真有那么高的价值吗?明确:老王的目的是报答作者,表达感激之情,因为老王知道作者夫妇俩是好人,所以送些鸡蛋和香油给作者。作者目的:不愿白拿老王的东西,所以给他钱。计划经济时代,物资匮乏,远不似当今,香油和鸡蛋都是市场上短缺的食品,因此这一份礼物,在当时算是相当昂贵的了。而能拿出这些东西来,更是因为看重了与作者一家的情谊,所以,老王是想临终前给作者送一份厚礼,以表达对这家人的谢意。同时,老王看重的不是“我”一家人的钱财,而是“我”一家人对自己的善意。身世孤苦、不被重视的老王知道“我”一家人对他好,为了表达自己最后的谢意和深厚的情谊,临终前给“我”送来鸡蛋香油;但“我”被老王的外表所震惊,一时失了方寸,没有好好地感谢他;虽然给钱是“我”一向表达对老王关怀的方法,但老王强调自己“不是要钱”,坚持给钱也多少有了点侮辱老王情谊的意思。因此,“我”感到愧怍。归纳:一个社会总有幸运者和不幸者,幸运者有责任关爱不幸者,关注他们的命运,帮助改善他们的处境。作者回想起来,当时对老王的关爱还不够,老王最后还是离开了人世,所以感到“愧怍”。杨绛的不幸杨绛自称自己是幸运者,请同学们介绍一下杨绛其人。屏幕显示:杨绛和钱钟书简介这样一个家世、才气、学历、经历等格调都如此高的女子,却也遇到了人生的敌人——文革。文中说“我自己不敢乘三轮,挤公交”、“他哑着嗓子悄悄问我:你还有钱吗 ”从中,我们可以看到杨绛在经济上不太富裕,人身没有太大自由,连坐车都受到限制。那么。她为什么自称是幸运者? 明确:与老王相比,杨绛的经济、生命的长度和文革后的幸福生活都比老王要幸运。其实,杨绛和老王有一个共同的、珍贵的品质——善良。善良就是苦难、荒唐的岁月中,依旧散发着人性的光辉,给予身边的人以关怀、尊重与帮助。只要心怀善良,那些艰难困苦总会度过。 学生自由朗读课文,思考问题,课堂交流生答默读课文,从文中找出老王的相关信息,填写表格在老师的引导下回答问题学生默读1-16段,从文中筛选语句并概括补充笔记齐读选文,了解文革期间杨绛夫妇的处境。学生默读8-16段,按要求圈点勾画刻画人物的词句,然后分角色朗读。学生分析语句在教师的引导下,进一步筛选深入体会作者的“愧怍”学生介绍杨绛,钱钟书

课堂小结

板书设计

作业设计 常规作业:落实字词,完成练习册特色作业:(1)绘制本文的思维导图(2)老王和杨绛在我们心中留下了很深的印象,他们在不幸的情况下,还用生命温暖生命,用善良体察善良。请同学们为老王和杨绛写一段墓志铭。

教学反思

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读