第三单元 中国特色社会主义道路 单元测试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 第三单元 中国特色社会主义道路 单元测试卷(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 98.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-08 21:47:48 | ||

图片预览

文档简介

人教部编版八年级下册《第三单元 中国特色社会主义道路》单元测试卷

一、选择题(共25小题,每小题2分,满分50分)

1.20世纪70年代我国思想理论界开展了真理标准问题的大讨论,使人们认识到实践是检验真理的唯一标准,这场大讨论首先否定了( )

A.以阶级斗争为纲 B.资产阶级自由化

C.“两个凡是”的方针 D.“文化大革命”的错误

2.中华民族在近百年艰苦卓绝的伟大复兴历程中,通过“中国新生”和“伟大转折”实现了国家的独立与富强。“中国新生”和“伟大转折”分别是指( )

A.新中国诞生;三大改造的完成

B.新中国诞生;十一届三中全会召开

C.中国共产党成立;新中国诞生

D.抗战胜利;新中国成立

3.中国进入社会主义现代化建设新时期的标志是( )

A.中共八大召开

B.中共十一届三中全会召开

C.中共十二大召开

D.中共十四大召开

4.20世纪80年代,走出国门的中国人发现,泰国至少领先中国30年;30年后,中国人再次发现,泰国已至少落后中国上海20年.这一变化主要是由于( )

A.中、泰两国社会制度不同

B.中国实行改革开放

C.中国实施科教兴国战略

D.科技革命的推动

5.中国共产党在指导思想上的拨乱反正胜利完成的时间是( )

A.1982年 B.1984年 C.1983年 D.1981年

6.陕西农民侯永禄在日记中写道:7月9日,路一大队第五生产队在我家门口的树底下召开社员会,讨论本队实行哪一种生产责任制。经过表决,全队到会的人都同意大包干,只有公寿妈和我说是“应该包产到户”……该日记反映的是( )

A.土地改革的完成

B.农业合作化运动的开展

C.人民公社化运动的发动

D.家庭联产承包责任制的推行

7.流行语记录着人们生活的变化和观念的更新,带有明显的时代特征。下列流行语出现于20世纪80年代的是( )

A.一大二公 B.造反有理 C.斗争地主 D.招商引资

8.在推进改革开放的过程中,首先在农村试行经济体制改革的省是( )

A.广东、福建 B.安徽、四川 C.安徽、江苏 D.四川、浙江

9.十一届三中全会指出:要多方面地改变同生产力发展不适应的生产关系和上层建筑,改变一切不适应的管理方式、活动方式和思维方式,下列属于这一范围的“改变”包括( )

①发展乡镇企业

②实行多种分配方式并存

③扩大经营自主权

④多种所有制共同发展

A.①③④ B.②③④ C.①②④ D.①②③④

10.“这一年(1992年)对于推动中国改革开放能够站在新的历史起点上再出发,无疑地是具有发挥承先启后、继往开来的有效作用。”1992年被人们称为中国30年改革进程标志性的分水岭。这样判断的主要依据是( )

A.制定了改革开放的基本国策

B.作出国有企业改革的决定

C.确立了市场经济的改革目标

D.形成了立体全面的开放格局

11.我国的对外开放呈现出“经济特区﹣﹣沿海开放城市﹣﹣沿海经济开放区﹣﹣内陆”多层次、全方位的格局。下列城市或地区的开放按先后顺序排列正确的是( )

①大连 ②深圳 ③上海浦东 ④重庆

A.③①④② B.②④①③ C.②①③④ D.④①②③

12.2018年是中国改革开放40周年,也是一个“因改革开放而生,因改革开放而兴”的边陲岛屿设经济特区30周年。这个“边陲岛屿”是( )

A.上海浦东 B.深圳 C.珠海 D.海南省

13.据香港特区政府统计处的数据显示,香港跨境(大多数选择深圳)婚姻数量近年来不断攀升。2016年共有22926宗,较30年前16451宗增加近四成,与当年“十屋九空逃香港”形成鲜明对比。这种现象产生的主要原因是( )

A.快捷便利的交通网络

B.“一国两制”方针的实施

C.家庭联产承包责任制的推广

D.深圳经济特区的飞速发展

14.在对外开放过程中,首先建立经济特区的两个省是( )

A.广东、福建 B.安徽、四川 C.广东、广西 D.江苏、浙江

15.深圳经济特区“特殊”在( )

A.实行特殊的社会制度 B.实行特殊的经济政策

C.拥有特殊的地理位置 D.实行特别的外交政策

16.原苏联总理雷日科夫在评价中国改革开放的成就时说:“中国的经济改革取得了举世瞩目的成果,中国正沿着一条正确的道路稳步前进”。这条正确的道路是( )

A.农村包围城市,武装夺取政权的革命道路

B.建设有中国特色的社会主义道路

C.照搬斯大林模式的道路

D.“大跃进”和“人民公社化”道路

17.江泽民总书记在十五大报告中指出:20世纪以来,中国人民在前进道路上经历了三次历史性巨变。这三次巨变指的是( )

①辛亥革命

②五四运动

③抗战胜利

④中华人民共和国成立和社会主义制度建立

⑤十一届三中全会

A.①③⑤ B.①④⑤ C.②④⑤ D.③④⑤

18.习近平指出:党的基本路线是国家的生命线、人民的幸福线。第一次系统地提出党在社会主义初级阶段基本路线的会议是( )

A.中共十一届三中全会 B.中共十三大

C.中共十四大 D.中共十五大

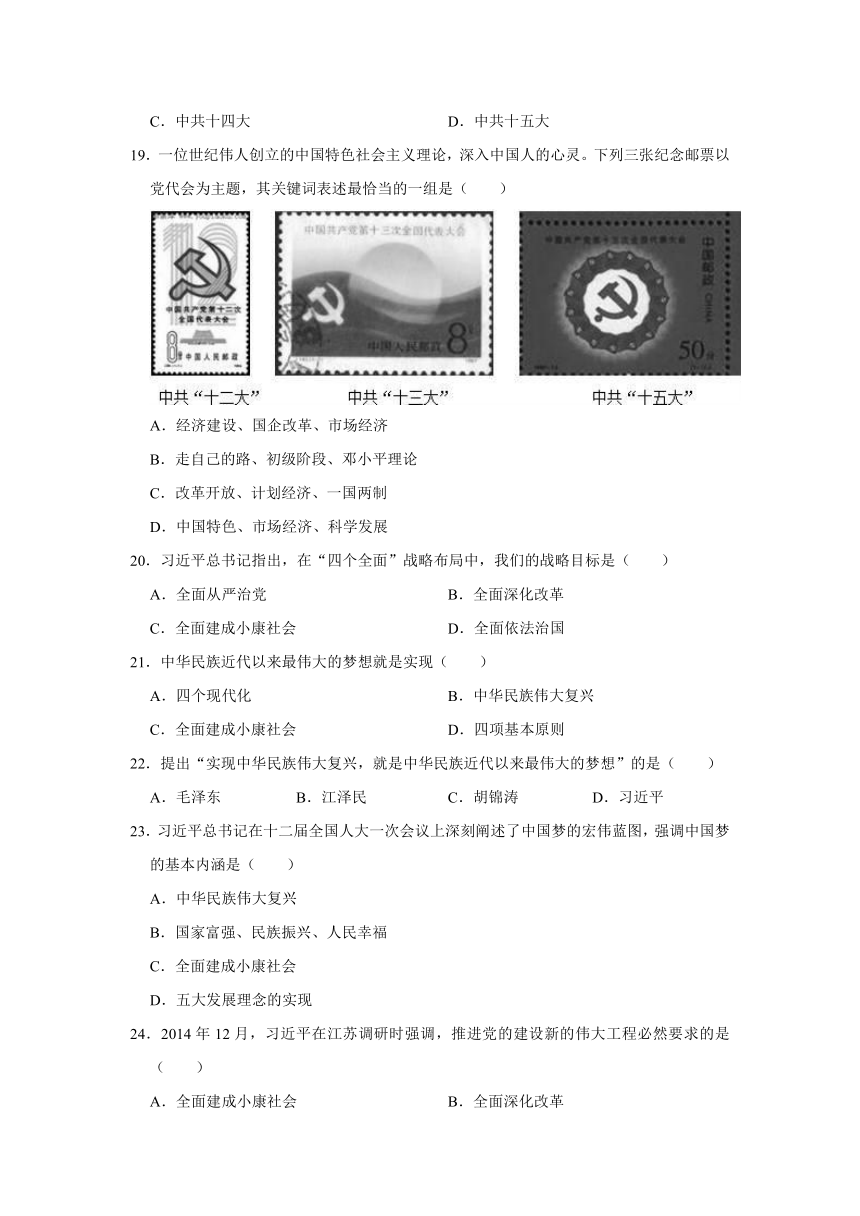

19.一位世纪伟人创立的中国特色社会主义理论,深入中国人的心灵。下列三张纪念邮票以党代会为主题,其关键词表述最恰当的一组是( )

A.经济建设、国企改革、市场经济

B.走自己的路、初级阶段、邓小平理论

C.改革开放、计划经济、一国两制

D.中国特色、市场经济、科学发展

20.习近平总书记指出,在“四个全面”战略布局中,我们的战略目标是( )

A.全面从严治党 B.全面深化改革

C.全面建成小康社会 D.全面依法治国

21.中华民族近代以来最伟大的梦想就是实现( )

A.四个现代化 B.中华民族伟大复兴

C.全面建成小康社会 D.四项基本原则

22.提出“实现中华民族伟大复兴,就是中华民族近代以来最伟大的梦想”的是( )

A.毛泽东 B.江泽民 C.胡锦涛 D.习近平

23.习近平总书记在十二届全国人大一次会议上深刻阐述了中国梦的宏伟蓝图,强调中国梦的基本内涵是( )

A.中华民族伟大复兴

B.国家富强、民族振兴、人民幸福

C.全面建成小康社会

D.五大发展理念的实现

24.2014年12月,习近平在江苏调研时强调,推进党的建设新的伟大工程必然要求的是( )

A.全面建成小康社会 B.全面深化改革

C.全面依法治国 D.全面从严治党

25.我国是联合国五大常任理事国之一,为世界和平与发展作出突出的贡献。我国能在国际舞台上起着越来越重要的作用,其根本原因是( )

A.中国是一个负责任的大国

B.改革开放以来中国的综合国力不断增强

C.中国是亚洲最大的国家

D.改革开放以来中国逐步融入世界

二、解答题(共3小题,满分50分)

26.中国共产党十一届三中全会是中华人民共和国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折。阅读材料,回答问题。

【思想解放】

材料一 邓小平首先强调一定要解放思想,他说:“一个党,一个国家,一个民族,如果一切从本本出发,思想僵化,迷信盛行,那它就不能前进,它的生机就停止了,就要亡党亡国。”

﹣﹣摘自《二十世纪中国史纲》

(1)材料一中邓小平强调了什么问题的重要性?由此,党在十一届三中全会上确立了什么指导思想?

【根本任务】

材料二 胡乔木在谈到十一届三中全会时说道:“我们不是为革命而革命。不是为阶级斗争而斗争。我们的目的还是为了建设社会主义、共产主义,来提高全体人民的物质文化生活水平。”

﹣﹣摘编自《二十世纪中国史纲》

(2)指出十一届三中全会对党和国家的工作重点作出了怎样的转移?

【史无前例】

材料三 十一届三中全会强调,根据新的历史条件和实践经验,采取一系列新的重大的经济措施,对经济管理体制和经营管理方法着手进行认真的改革,在自力更生的基础上积极发展同世界各国平等互利的经济合作。

﹣﹣摘编自《中国共产党的九十年》

(3)材料三中“新的重大经济措施”具体指什么战略决策?据此决策当时在农村进行了什么尝试?为发展同世界各国经济合作而开设的窗口称作什么?

(4)综合上述材料结合所学知识,概括指出十一届三中全会作为党的伟大转折表现在哪些方面?

27.阅读下列材料,回答问题。

材料一:“改革开放胆子要大一些,敢于试验,不能像小脚女人一样。看准了的,就大胆地试,大胆地闯。深圳的重要经验就是敢闯,没有一点闯的精神,……就干不出新的事业。”

材料二:“改革开放迈不开步子,不敢闯,说来说去就是怕资本主义的东西多了,走了资本主义道路。要害是姓‘资’还是姓‘社’的问题。判断的标准,应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平。”

(1)你知道上面的两则材料出自谁之口吗?

(2)材料一中,他肯定了深圳改革中的哪些做法?

(3)材料二解决了改革开放中的什么问题?

(4)他为我党提出的社会主义初级阶段基本路线的主要内容是什么?

(5)他在哪一年党的哪一次代表大会上明确提出:“把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来,走自己的道路,建设有中国特色的社会主义”?

(6)材料一、二中他的这些”谈话”有何意义?

28.材料一:解放前,占农村人口不到百分之十的地主、富农,占有百分之七十至八十的土地。他们凭借占有的土地,残酷剥削和压迫农民。这种制度严重阻碍农村经济和中国社会的发展……土地改革后,我国的农业仍然是一家一户分散经营的。这就影响生产的发展,农产品满足不了国家工业化建设的需要……

——人教版《中国历史》八年级下册

(1)材料中的“这种制度”指什么?为了废除这种制度,孙中山在革命纲领中提出了什么主张?1950年,中央人民政府颁布了什么法律?

(2)为了改变“一家一户分散经营”的状况,我国政府引导农民参加了什么组织?1958年,为了加快社会主义建设,党中央错误地发动了什么运动?

材料二:“大包干,大包干,直来直去不拐弯,保证国家的,留足集体的,剩下都是自己的。”

——十一届三中全会后流传于农村的顺口溜

(3)材料二中的“大包干”的主要形式是什么?顺口溜反映了农村广大群众的什么态度?

(4)结合以上材料,请你概括出促进农业发展的主要因素?

参考答案

一、选择题

1.【分析】本题主要考查了真理标准问题的讨论。

【解答】根据所学知识可知:文革结束后,国家领导人提出了“两个凡是”的主张,为了解放思想,思想理论界开展了真理标准问题的讨论,通过讨论,彻底否定了“两个凡是”的思想主张,肯定了实践是检验真理的唯一标准。

故选:C。

【点评】注意准确识记真理标准问题的讨论的内容。

2.【分析】本题考查新中国成立和十一届三中全会的知识点,重点理解事件的历史意义。

【解答】“中国新生”是指1949年新中国诞生,结束了半殖民地半封建社会的历史,开始走向独立、富强的道路;“伟大转折”是指1978年十一届三中全会召开,把工作重心转移到经济建设上来,提出改革开放的决策,是建国以来具有深远意义的伟大转折。

故选:B。

【点评】要熟记新中国成立和十一届三中全会的知识点,重点理解它们的历史意义。

3.【分析】本题主要考查了中国进入社会主义现代化建设新时期的标志。

【解答】1978年中国共产党召开的十一届三中全会,十一届三中全会是建国以来党的历史上最具有深远意义的转折,他完成了党在思想路线、政治路线和组织路线上的拨乱反正,是改革开放的开端,从此中国历史进入社会主义现代化建设新时期。

故选:B。

【点评】本题考查学生的识记能力,注意准确识记十一届三中全会的影响。

4.【分析】本题考查十一届三中全会与改革开放.

【解答】依据题干内容“20世纪80年代,走出国门的中国人发现。”结合所学可知,改革开放使中国走出国门。1978年召开的十一届三中全会,作出了把党和国家的工作重心转移到经济建设上来的决策,确立了“解放思想,实事求是”的思想路线,实行改革开放,从此中国历史进入社会主义现代化建设新时期。

故选:B。

【点评】重点改革开放的背景、内容与影响.

5.【分析】本题主要考查中共十一届六中全会的相关史实。1981年6月27日,中共十一届六中全会通过了《中国共产党中央委员会关于建国以来党的若干历史问题的决议》

【解答】1981年6月27日,中共十一届六中全会通过了《中国共产党中央委员会关于建国以来党的若干历史问题的决议》。《决议》运用马克思主义的辨证唯物论和历史唯物论,对建国32年来党的重大历史事件特别是“文化大革命”,作出了正确的总结,科学地分析了在这些事件中党的指导思想的正确和错误,分析了产生错误的主观因素和社会原因,实事求是地评价了毛泽东在中国革命中的历史地位,充分论述了毛泽东思想作为我们党的指导思想的伟大意义。《决议》肯定了十一届三中全会以来逐步确立的适合中国情况的建设社会主义现代化强国的正确道路,进一步指明了中国社会主义事业和党的工作继续前进的方向,标志着中国共产党在指导思想上的拨乱反正胜利完成。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记中共十一届六中全会的相关史实。

6.【分析】本题主要考查了家庭联产承包责任制的有关内容。

【解答】根据材料中的“生产责任制”、“大包干”、“包产到户”可以判断,当时我国正在推行家庭联产承包责任制。

故选:D。

【点评】本题注重考查学生的分析能力,本题的关键点是分析题干,注意准确识记家庭联产承包责任制的有关内容。

7.【分析】本题考查对外开放;理解对外开放的背景.

【解答】1980年,我国建立了深圳、珠海、厦门、汕头四个经济特区,深圳经济特区因发展迅速,被称为“对外开放的窗口”。所以,该时期的流行语应该是“招商引资”。

故选:D。

【点评】本题考查学生识记和理解“对外开放”等历史知识的能力.

8.【分析】本题考查家庭联产承包责任制。改革开放以后,我国首先在农村实施了家庭联产承包责任制。

【解答】结合所学知识可知,改革开放以后,我国首先在农村实施了家庭联产承包责任制。其中安徽凤阳小岗村农民率先实行分田包产到户,极大地调动了农民的生产积极性;四川最早在农村的行政体制上进行了改革。

故选:B。

【点评】本题考查了家庭联产承包责任制的有关知识,难度适中。学生要掌握家庭联产承包责任制首先实行的地方、家庭联产承包责任制的特点。

9.【分析】本题主要考查变革生产关系,以适应生产力发展的相关史实。

【解答】①在农村改革中的发展乡镇企业,促进了农村经济的发展;②实行多种分配方式并存、③扩大经营自主权和④多种所有制共同发展,都是改变同生产力发展不适应的生产关系和上层建筑来适应生产力的发展,促进了社会主义经济的发展。①②③④均符合题意。

故选:D。

【点评】本题考查学生阅读材料和综合分析理解历史问题的能力。

10.【分析】本题考查社会主义市场经济体制的建立,旨在考查学生准确解读材料的能力。“南方谈话”把邓小平理论提到了新高度,邓小平理论坚持科学社会主义理论和实践的基本成果,抓住“什么是社会主义、怎样建设社会主义”这个根本问题,深刻地揭示社会主义的本质,把对社会主义的认识提高到新的科学水平。“南方谈话”标志着邓小平理论成熟并形成体系。

【解答】根据题干提供的信息“1992年为中国30年改革进程标志性的分水岭”和所学史实1992年中共十四大提出建立社会主义市场经济体制的目标,故C正确;A是在1978年,排除;B是在1985年,排除;D是在21世纪初,排除。

故选:C。

【点评】1992年秋召开的中共十四大,对建设中国特色社会主义理论的主要内容作了新的科学概括,使之成为比较完整的科学体系。中共十四大高度评价了建设中国特色社会主义理论,提出用这一理论武装全党,并指出邓小平为这一理论的创立,做出了历史性的重大贡献。

11.【分析】本题以我国的对外开放呈现出“经济特区﹣﹣沿海开放城市﹣﹣沿海经济开放区﹣﹣内陆”多层次、全方位的格局为切入点,考查的是对外开放的相关知识点。

【解答】题目直接设问考查找出下列城市或地区的开放按先后顺序排列正确的选项。1980年,我国在广东的深圳、珠海、汕头和福建的厦门建立经济特区;后来,又开放了广州、上海等14个沿海城市,设立上海浦东开发区;现已形成经济特区─沿海开放城市─沿海经济开放区─内地,这样一个全方位、多层次、宽领域的对外开放格局;深圳开放最早,而内地重庆开放则最晚。

故选:C。

【点评】解答本题需要准确识记对外开放相关城市的地理位置;解答排序题需要准确识记历史事件的发生时间或逻辑关系。

12.【分析】本题考查对外开放和深圳等经济特区的建立;注意区分我国开放的经特区的时间。

【解答】依据所学知识可知,1988年,设立海南经济特区,到2018年,海南经济特区成立30周年。上海浦东开放的时间是1990年;深圳和珠海设立经济特区的时间是1980年。所以ABC项不符合题意,D项与题意相符。

故选:D。

【点评】解答本题的关键是掌握我国对外开放的过程,注意区分我国开放的经特区的时间,不要混淆知识点。

13.【分析】本题主要考查深圳经济特区的飞速发展;理解设立经济特区的意义。

【解答】以邓小平为核心的党中央实行改革开放,在深圳设立了经济特区。深圳经济特区飞速发展,出现了“较30年前16451宗增加近四成”的现象。

故选:D。

【点评】本题主要考查我国的对内改革和对外开放,主要考查学生的分析归纳和综合运用历史史实的能力。

14.【分析】本题考查建立经济特区。识记首先建立经济特区的两个省。

【解答】十一届三中全会后,我国实施对外开放政策,1980年国家决定在广东、福建两省建立经济特区。1980年,在广东的深圳、珠海、汕头和福建的厦门设置四个经济特区。A符合题意;BCD与题意不符。

故选:A。

【点评】本题考查建立经济特区,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

15.【分析】本题主要考查经济特区的设立。识记深圳经济特区的特点。

【解答】1980年,我国在广东深圳、珠海、汕头和福建的厦门建立四个经济特区,后来又增设海南经济特区。这些经济特区,国家实行特殊的经济政策,给予优惠的经济政策,吸收侨资外资,引进先进科学技术和管理经验,进行现代化建设。深圳在短短几年内,从一个小渔村建成一座繁华的现代化城市,成为经济特区的代表,对外开放的窗口。外国人称之为“一夜崛起之城”。B符合题意;ACD与题意不符。

故选:B。

【点评】本题以中国人民银行于2010年7月28日发行的深圳经济特区建立30周年金银纪念币为依托,考查学生解读题干信息和对历史史实的准确识记和理解能力.注意掌握教材基础知识.

16.【分析】此题考查改革开放的相关知识点。

【解答】据材料题意原苏联总理雷日科夫评价改革开放成就,意思是说中国的改革开放成功是因为中国找到了一条正确的道路,这条道路就是有中国特色的社会主义道路。选项中,B符合题意。

故选:B。

【点评】本题略有难度,主要考查学生的分析能力。注意扎实掌握中国改革开放的成就及影响。

17.【分析】本题主要考查20世纪以来中国人民在前进道路上经历的三次历史性巨变的相关史实。重点掌握辛亥革命、中华人民共和国成立和社会主义制度建立、中共十一届三中全会的相关史实。

【解答】20世纪中国有三次历史性巨变.第一次,孙中山发动辛亥革命,推翻了清王朝统治,废除了封建君主专制,建立了中华民国,颁布了《临时约法》,实行责任内阁制,使民主共和观念深入人心;第二次,毛泽东带领中国人民取得新民主主义革命胜利并建立了新中国,推翻了三座大山,使中国走上独立自强的道路,进行三大改造,建立了社会主义制度;第三次,召开中共十一届三中全会,邓小平提出实行改革开放,对农村和城市进行经济体制改革,中国进入社会主义建设新时期,综合国力日渐增强.①④⑤符合题意。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力.理解并识记20世纪以来中国人民在前进道路上经历的三次历史性巨变的相关史实。

18.【分析】本题以第一次系统地提出党在社会主义初级阶段基本路线的会议为切入点,主要考查中共十三大。

【解答】1987年,在中共十三大上,邓小平阐明了我国社会主义初级阶段的理论,并提出党在社会主义初级阶段的基本路线。党的十三大根据他的设想,做出了社会主义初级阶段经济发展分三步走的战略部署。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记社会主义建设新时期党召开的重要会议的相关史实。

19.【分析】本题考查的是建设有中国特色的社会主义的知识点,应把握中共“十二大”“十三大”“十五大”的主要内容。

【解答】依据题干信息“中共十二大、中共十三大、中共十五大的图片”,结合所学知识:中共十二大上,邓小平提出了建设有中国特色的社会主义的理论;中共十三大上,邓小平阐明了社会主义初级阶段的理论;在中共十五大上通过的党章把邓小平理论确立为党的指导思想。

故选:B。

【点评】解答本题要把握邓小平理论形成的历程。

20.【分析】本题考查了“四个全面”战略布局。“四个全面”战略布局指的是全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党。

【解答】“四个全面”战略布局,确立了新的历史条件下中国共产党和国家各项工作的战略目标和战略举措,是中国共产党在新形势下治国理政的总方略,是事关中国共产党和国家长远发展的总战略。习近平总书记指出,在“四个全面”战略布局中,我们的战略目标是全面建成小康社会,我国已经实现了这个目标,C是正确的选项;ABD不符合题意。

故选:C。

【点评】解答本题关键是审清题意,明确答题角度是“四个全面”战略布局,然后依据教材知识作答。

21.【分析】本题主要考查中国梦的相关史实。中国梦的基本内涵是国家富强、民族振兴、人民幸福。

【解答】2012年11月,习近平提出:“实现中华民族伟大复兴,就是中华民族近代以来最伟大的梦想。”2013年,习近平在十二届全国人大一次会议上当选为国家主席。在会上,他深刻阐述了中国梦的宏伟蓝图,强调中国梦的基本内涵是国家富强、民族振兴、人民幸福;实现中国梦,必须走中国道路、弘扬中国精神、凝聚中国力量;中国梦归根到底是人民的梦,必须紧紧依靠人民来实现,必须不断为人民造福。选项B符合题意。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记中国梦的相关史实。

22.【分析】本题考查中国特色社会主义理论体系。中国特色社会主义理论体系,在新的时代条件下系统回答了什么是社会主义、怎样建设社会主义,建设什么样的党、怎样建设党,实现什么样的发展、怎样发展等重大理论实际问题。

【解答】2012年,习近平总书记在参观《复兴之路》展览时提出:“实现中华民族伟大复兴,就是中华民族近代以来最伟大的梦想”。可以说,“中国梦”承接实现中华民族伟大复兴的主要内容,同时又赋予其新的内涵。中国人的“中国梦”,历经艰辛与坎坷,却从未停止。这些梦想将中国的昨天、今天和明天连成一线。

故选:D。

【点评】本题主要考查中国特色社会主义理论体系的相关内容,主要考查学生的分析归纳和综合运用历史史实的能力。

23.【分析】本题考查了中国梦,注意这是习近平在十二届全国人大一次会议上深刻阐述的。

【解答】中国梦的基本内涵国家富强、民族振兴、人民幸福。“中国梦”的基本内涵是实现国家富强、民族振兴、人民幸福。实现中国梦,必须紧紧依靠人民,必须不断为人民造福;实现中国梦,必须弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神;实现中国梦,必须付出辛勤劳动和艰苦努力。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记中国梦的基本内涵国家富强、民族振兴、人民幸福。

24.【分析】本题考查中国特色社会主义理论体系。中国特色社会主义理论体系,在新的时代条件下系统回答了什么是社会主义、怎样建设社会主义,建设什么样的党、怎样建设党,实现什么样的发展、怎样发展等重大理论实际问题。

【解答】“四个全面”战略布局的内容是全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党;推进党的建设新的伟大工程必然要求的是全面从严治党。

故选:D。

【点评】解答此题要熟记中国特色社会主义理论体系的内容,排除干扰项。

25.【分析】本题主要考查新中国的外交的相关史实。重点掌握中国能在国际舞台上起越来越重要的作用的根本原因的相关史实。

【解答】据所学知识可知,改革开放以来,中国经济得到迅速发展,综合国力不断增强,这是中国能在国际舞台上起越来越重要的作用的根本原因。选项B符合题意。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记新中国的外交的相关史实。

二、解答题

26.【分析】本题以三段文字材料为背景,考查十一届三中全会和改革开放的相关知识,掌握相关基础知识。

【解答】(1)据材料“邓小平首先强调一定要解放思想”并结合所学知识可知,材料一中邓小平强调了解放思想的重要性;由此,党在十一届三中全会上确立了实事求是的指导思想。1978年12月,党的十一届三中全会在北京召开。这次全会彻底否定“两个凡是”的方针,重新确立解放思想、实事求是的指导思想,实现了思想路线的拨乱反正。

(2)由材料二“我们不是为革命而革命。不是为阶级斗争而斗争。我们的目的还是为了建设社会主义、共产主义,来提高全体人民的物质文化生活水平”可知,十一届三中全会使党和国家的工作重点是提高全体人民的物质文化生活水平,工作重点转移到社会主义现代化建设上来。

(3)据材料“十一届三中全会强调,根据新的历史条件和实践经验,采取一系列新的重大的经济措施,对经济管理体制和经营管理方法着手进行认真的改革,在自力更生的基础上积极发展同世界各国平等互利的经济合作”并结合所学知识可知,材料二中“新的重大经济措施“具体指实行改革开放的战略决策;据此决策当时在农村进行了家庭联产承包责任制(包干到户)的尝试。结合所学可知,为发展同世界各国经济合作而开设的窗口称作经济特区。

(4)综合上述材料结合所学知,十一届三中全会作为党的伟大转折表现在思想、工作重点、经济措施等方面。

故答案为:

(1)重要性:解放思想;指导思想:解放思想、实事求是。

(2)作重点转移到社会主义现代化建设上来。

(3)决策:实行改革开放;尝试:家庭联产承包责任制(或答包干到户);窗口:经济特区。

(4)思想、工作重点、经济措施。

【点评】注意 对材料的解读,掌握十一届三中全会和改革开放的相关知识。

27.【分析】本题主要考查邓小平南巡讲话的、深圳改革、中国的改革开放、中共十二大的内容的相关史实。重点掌握邓小平理论的形成的相关史实。

【解答】(1)据材料一、材料二及所学知识可知,材料一、材料二两则材料出自邓小平之口。20世纪80年代末90世纪初,中国社会主义现代化建设和改革开放遇到姓“资”姓“社”等问题的干扰,这些问题如不及时解决,就会影响我国改革开放和现代化建设的进程。针对这一情况,1992年1月18日至2月21日,邓小平先后视察武昌、深圳、珠海、上海等地,发表重要谈话,统称“南方谈话”。邓小平强调发展才是硬道理,要抓住时机,发展自己,关键是发展经济。党的基本路线要管一百年,动摇不得。特区姓“社”不姓“资”。改革开放胆子要大一些,敢于试验,不能像小脚女人一样。要抓住时机,发展自己,关键是发展经济。发展才是硬道理。邓小平南巡讲话,进一步解放了人们的思想,对建设有中国特色的社会主义产生了深远影响。

(2)据材料一“看准了的,就大胆地试,大胆地闯。深圳的重要经验就是敢闯,没有一点闯的精神,……就干不出新的事业”可知,材料一中,他肯定了深圳改革中的敢闯、敢试做法。

(3)据材料二“改革开放迈不开步子,不敢闯,说来说去就是怕资本主义的东西多了,走了资本主义道路。要害是姓‘资’还是姓‘社’的问题。”可知,材料二解决了人们对改革开放会走资本主义道路的思想障碍。

(4)据所学知识可知,他为我党提出的社会主义初级阶段基本路线的主要内容是以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放。1987年,在中共十三大上,邓小平阐明了我国社会主义初级阶段的理论,并提出党在社会主义初级阶段的基本路线。社会主义初级阶段的基本路线是:领导和团结全国各族人民,以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,自力更生,艰苦创业,为把我国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家而奋斗。可将其简单归结为“一个中心,两个基本点”,“一个中心”即以经济建设为中心,“两个基本点”是坚持改革开放,坚持四项基本原则。

(5)据所学知识可知,他在1982年党的第十二次代表大会上明确提出:“把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来,走自己的道路,建设有中国特色的社会主义”。在1982年召开的中共十二大上,邓小平明确提出,我们的现代化建设,必须从中国的实际出发,把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来,走自己的路,建设有中国特色的社会主义。

(6)据据材料一、二及所学知识可知,材料一、二中他的这些”谈话”是邓小平南方谈话。邓小平南方谈话进一步解放了人们的思想,加快了我国改革开放和社会主义现代化建设的步伐。

故答案为:

(1)邓小平。

(2)敢闯、敢试。

(3)解决了人们对改革开放会走资本主义道路的思想障碍。

(4)以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放。

(5)1982年,党的十二大。

(6)意义:进一步解放了人们的思想,加快了我国改革开放和社会主义现代化建设的步伐。

【点评】本题主要考查学生准确解读材料信息以及理解问题的能力。理解并识记邓小平南巡讲话的、深圳改革、中国的改革开放、中共十二大的内容的相关史实。

28.【分析】本题考查土地改革、三大改造、大跃进运动、人民公社化运动、家庭联产承包责任制。题目设计注重基础性,要在掌握课本相关知识的基础上,依据材料对问题进行深入分析作答。

【解答】(1)由“解放前,占农村人口不到百分之十的地主、富农,占有百分之七十至八十的土地。他们凭借占有的土地,残酷剥削和压迫农民。这种制度严重阻碍农村经济和中国社会的发展……土地改革后,我国的农业仍然是一家一户分散经营的。这就影响生产的发展,农产品满足不了国家工业化建设的需要”可知,材料中的“这种制度”指的是封建土地制度。为了废除封建土地制度,孙中山在革命纲领中提出了平均地权主张。1950年,中央政府颁布《中华人民共和国土地改革法》,在全国进行土地改革,到1952年底,三亿无地或少地农民分得了土地。

(2)为了改变“一家一户分散经营”的状况,我国政府引导农民参加农业生产合作社。1958年,为了加快社会主义建设,党中央错误地发动大跃进和人民公社化运动。

(3)材料二中的“大包干”的主要形式是家庭联产承包责任制;“大包干,大包干,直来直去不拐弯,保证国家的,留足集体的,剩下都是自己的。”反映了农村广大群众热烈拥护家庭联产承包责任制。

(4)由材料可以看出,促进农业发展的主要因素包括:生产关系要适应生产力的发展;一切从实际出发、实事求是;尊重客观经济规律,调动农民积极性等。故答案为:(1)封建土地制度;平均地权;《中华人民共和国土地改革法》。

(2)农业生产合作社;大跃进和人民公社化运动。

(3)家庭联产承包责任制;热烈拥护家庭联产承包责任制。

(4)生产关系要适应生产力的发展;一切从实际出发、实事求是;尊重客观经济规律,调动农民积极性等。

【点评】本题以土地改革、三大改造、大跃进运动、人民公社化运动、家庭联产承包责任制为背景,考查学生分析史料和识记历史知识能力。

一、选择题(共25小题,每小题2分,满分50分)

1.20世纪70年代我国思想理论界开展了真理标准问题的大讨论,使人们认识到实践是检验真理的唯一标准,这场大讨论首先否定了( )

A.以阶级斗争为纲 B.资产阶级自由化

C.“两个凡是”的方针 D.“文化大革命”的错误

2.中华民族在近百年艰苦卓绝的伟大复兴历程中,通过“中国新生”和“伟大转折”实现了国家的独立与富强。“中国新生”和“伟大转折”分别是指( )

A.新中国诞生;三大改造的完成

B.新中国诞生;十一届三中全会召开

C.中国共产党成立;新中国诞生

D.抗战胜利;新中国成立

3.中国进入社会主义现代化建设新时期的标志是( )

A.中共八大召开

B.中共十一届三中全会召开

C.中共十二大召开

D.中共十四大召开

4.20世纪80年代,走出国门的中国人发现,泰国至少领先中国30年;30年后,中国人再次发现,泰国已至少落后中国上海20年.这一变化主要是由于( )

A.中、泰两国社会制度不同

B.中国实行改革开放

C.中国实施科教兴国战略

D.科技革命的推动

5.中国共产党在指导思想上的拨乱反正胜利完成的时间是( )

A.1982年 B.1984年 C.1983年 D.1981年

6.陕西农民侯永禄在日记中写道:7月9日,路一大队第五生产队在我家门口的树底下召开社员会,讨论本队实行哪一种生产责任制。经过表决,全队到会的人都同意大包干,只有公寿妈和我说是“应该包产到户”……该日记反映的是( )

A.土地改革的完成

B.农业合作化运动的开展

C.人民公社化运动的发动

D.家庭联产承包责任制的推行

7.流行语记录着人们生活的变化和观念的更新,带有明显的时代特征。下列流行语出现于20世纪80年代的是( )

A.一大二公 B.造反有理 C.斗争地主 D.招商引资

8.在推进改革开放的过程中,首先在农村试行经济体制改革的省是( )

A.广东、福建 B.安徽、四川 C.安徽、江苏 D.四川、浙江

9.十一届三中全会指出:要多方面地改变同生产力发展不适应的生产关系和上层建筑,改变一切不适应的管理方式、活动方式和思维方式,下列属于这一范围的“改变”包括( )

①发展乡镇企业

②实行多种分配方式并存

③扩大经营自主权

④多种所有制共同发展

A.①③④ B.②③④ C.①②④ D.①②③④

10.“这一年(1992年)对于推动中国改革开放能够站在新的历史起点上再出发,无疑地是具有发挥承先启后、继往开来的有效作用。”1992年被人们称为中国30年改革进程标志性的分水岭。这样判断的主要依据是( )

A.制定了改革开放的基本国策

B.作出国有企业改革的决定

C.确立了市场经济的改革目标

D.形成了立体全面的开放格局

11.我国的对外开放呈现出“经济特区﹣﹣沿海开放城市﹣﹣沿海经济开放区﹣﹣内陆”多层次、全方位的格局。下列城市或地区的开放按先后顺序排列正确的是( )

①大连 ②深圳 ③上海浦东 ④重庆

A.③①④② B.②④①③ C.②①③④ D.④①②③

12.2018年是中国改革开放40周年,也是一个“因改革开放而生,因改革开放而兴”的边陲岛屿设经济特区30周年。这个“边陲岛屿”是( )

A.上海浦东 B.深圳 C.珠海 D.海南省

13.据香港特区政府统计处的数据显示,香港跨境(大多数选择深圳)婚姻数量近年来不断攀升。2016年共有22926宗,较30年前16451宗增加近四成,与当年“十屋九空逃香港”形成鲜明对比。这种现象产生的主要原因是( )

A.快捷便利的交通网络

B.“一国两制”方针的实施

C.家庭联产承包责任制的推广

D.深圳经济特区的飞速发展

14.在对外开放过程中,首先建立经济特区的两个省是( )

A.广东、福建 B.安徽、四川 C.广东、广西 D.江苏、浙江

15.深圳经济特区“特殊”在( )

A.实行特殊的社会制度 B.实行特殊的经济政策

C.拥有特殊的地理位置 D.实行特别的外交政策

16.原苏联总理雷日科夫在评价中国改革开放的成就时说:“中国的经济改革取得了举世瞩目的成果,中国正沿着一条正确的道路稳步前进”。这条正确的道路是( )

A.农村包围城市,武装夺取政权的革命道路

B.建设有中国特色的社会主义道路

C.照搬斯大林模式的道路

D.“大跃进”和“人民公社化”道路

17.江泽民总书记在十五大报告中指出:20世纪以来,中国人民在前进道路上经历了三次历史性巨变。这三次巨变指的是( )

①辛亥革命

②五四运动

③抗战胜利

④中华人民共和国成立和社会主义制度建立

⑤十一届三中全会

A.①③⑤ B.①④⑤ C.②④⑤ D.③④⑤

18.习近平指出:党的基本路线是国家的生命线、人民的幸福线。第一次系统地提出党在社会主义初级阶段基本路线的会议是( )

A.中共十一届三中全会 B.中共十三大

C.中共十四大 D.中共十五大

19.一位世纪伟人创立的中国特色社会主义理论,深入中国人的心灵。下列三张纪念邮票以党代会为主题,其关键词表述最恰当的一组是( )

A.经济建设、国企改革、市场经济

B.走自己的路、初级阶段、邓小平理论

C.改革开放、计划经济、一国两制

D.中国特色、市场经济、科学发展

20.习近平总书记指出,在“四个全面”战略布局中,我们的战略目标是( )

A.全面从严治党 B.全面深化改革

C.全面建成小康社会 D.全面依法治国

21.中华民族近代以来最伟大的梦想就是实现( )

A.四个现代化 B.中华民族伟大复兴

C.全面建成小康社会 D.四项基本原则

22.提出“实现中华民族伟大复兴,就是中华民族近代以来最伟大的梦想”的是( )

A.毛泽东 B.江泽民 C.胡锦涛 D.习近平

23.习近平总书记在十二届全国人大一次会议上深刻阐述了中国梦的宏伟蓝图,强调中国梦的基本内涵是( )

A.中华民族伟大复兴

B.国家富强、民族振兴、人民幸福

C.全面建成小康社会

D.五大发展理念的实现

24.2014年12月,习近平在江苏调研时强调,推进党的建设新的伟大工程必然要求的是( )

A.全面建成小康社会 B.全面深化改革

C.全面依法治国 D.全面从严治党

25.我国是联合国五大常任理事国之一,为世界和平与发展作出突出的贡献。我国能在国际舞台上起着越来越重要的作用,其根本原因是( )

A.中国是一个负责任的大国

B.改革开放以来中国的综合国力不断增强

C.中国是亚洲最大的国家

D.改革开放以来中国逐步融入世界

二、解答题(共3小题,满分50分)

26.中国共产党十一届三中全会是中华人民共和国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折。阅读材料,回答问题。

【思想解放】

材料一 邓小平首先强调一定要解放思想,他说:“一个党,一个国家,一个民族,如果一切从本本出发,思想僵化,迷信盛行,那它就不能前进,它的生机就停止了,就要亡党亡国。”

﹣﹣摘自《二十世纪中国史纲》

(1)材料一中邓小平强调了什么问题的重要性?由此,党在十一届三中全会上确立了什么指导思想?

【根本任务】

材料二 胡乔木在谈到十一届三中全会时说道:“我们不是为革命而革命。不是为阶级斗争而斗争。我们的目的还是为了建设社会主义、共产主义,来提高全体人民的物质文化生活水平。”

﹣﹣摘编自《二十世纪中国史纲》

(2)指出十一届三中全会对党和国家的工作重点作出了怎样的转移?

【史无前例】

材料三 十一届三中全会强调,根据新的历史条件和实践经验,采取一系列新的重大的经济措施,对经济管理体制和经营管理方法着手进行认真的改革,在自力更生的基础上积极发展同世界各国平等互利的经济合作。

﹣﹣摘编自《中国共产党的九十年》

(3)材料三中“新的重大经济措施”具体指什么战略决策?据此决策当时在农村进行了什么尝试?为发展同世界各国经济合作而开设的窗口称作什么?

(4)综合上述材料结合所学知识,概括指出十一届三中全会作为党的伟大转折表现在哪些方面?

27.阅读下列材料,回答问题。

材料一:“改革开放胆子要大一些,敢于试验,不能像小脚女人一样。看准了的,就大胆地试,大胆地闯。深圳的重要经验就是敢闯,没有一点闯的精神,……就干不出新的事业。”

材料二:“改革开放迈不开步子,不敢闯,说来说去就是怕资本主义的东西多了,走了资本主义道路。要害是姓‘资’还是姓‘社’的问题。判断的标准,应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平。”

(1)你知道上面的两则材料出自谁之口吗?

(2)材料一中,他肯定了深圳改革中的哪些做法?

(3)材料二解决了改革开放中的什么问题?

(4)他为我党提出的社会主义初级阶段基本路线的主要内容是什么?

(5)他在哪一年党的哪一次代表大会上明确提出:“把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来,走自己的道路,建设有中国特色的社会主义”?

(6)材料一、二中他的这些”谈话”有何意义?

28.材料一:解放前,占农村人口不到百分之十的地主、富农,占有百分之七十至八十的土地。他们凭借占有的土地,残酷剥削和压迫农民。这种制度严重阻碍农村经济和中国社会的发展……土地改革后,我国的农业仍然是一家一户分散经营的。这就影响生产的发展,农产品满足不了国家工业化建设的需要……

——人教版《中国历史》八年级下册

(1)材料中的“这种制度”指什么?为了废除这种制度,孙中山在革命纲领中提出了什么主张?1950年,中央人民政府颁布了什么法律?

(2)为了改变“一家一户分散经营”的状况,我国政府引导农民参加了什么组织?1958年,为了加快社会主义建设,党中央错误地发动了什么运动?

材料二:“大包干,大包干,直来直去不拐弯,保证国家的,留足集体的,剩下都是自己的。”

——十一届三中全会后流传于农村的顺口溜

(3)材料二中的“大包干”的主要形式是什么?顺口溜反映了农村广大群众的什么态度?

(4)结合以上材料,请你概括出促进农业发展的主要因素?

参考答案

一、选择题

1.【分析】本题主要考查了真理标准问题的讨论。

【解答】根据所学知识可知:文革结束后,国家领导人提出了“两个凡是”的主张,为了解放思想,思想理论界开展了真理标准问题的讨论,通过讨论,彻底否定了“两个凡是”的思想主张,肯定了实践是检验真理的唯一标准。

故选:C。

【点评】注意准确识记真理标准问题的讨论的内容。

2.【分析】本题考查新中国成立和十一届三中全会的知识点,重点理解事件的历史意义。

【解答】“中国新生”是指1949年新中国诞生,结束了半殖民地半封建社会的历史,开始走向独立、富强的道路;“伟大转折”是指1978年十一届三中全会召开,把工作重心转移到经济建设上来,提出改革开放的决策,是建国以来具有深远意义的伟大转折。

故选:B。

【点评】要熟记新中国成立和十一届三中全会的知识点,重点理解它们的历史意义。

3.【分析】本题主要考查了中国进入社会主义现代化建设新时期的标志。

【解答】1978年中国共产党召开的十一届三中全会,十一届三中全会是建国以来党的历史上最具有深远意义的转折,他完成了党在思想路线、政治路线和组织路线上的拨乱反正,是改革开放的开端,从此中国历史进入社会主义现代化建设新时期。

故选:B。

【点评】本题考查学生的识记能力,注意准确识记十一届三中全会的影响。

4.【分析】本题考查十一届三中全会与改革开放.

【解答】依据题干内容“20世纪80年代,走出国门的中国人发现。”结合所学可知,改革开放使中国走出国门。1978年召开的十一届三中全会,作出了把党和国家的工作重心转移到经济建设上来的决策,确立了“解放思想,实事求是”的思想路线,实行改革开放,从此中国历史进入社会主义现代化建设新时期。

故选:B。

【点评】重点改革开放的背景、内容与影响.

5.【分析】本题主要考查中共十一届六中全会的相关史实。1981年6月27日,中共十一届六中全会通过了《中国共产党中央委员会关于建国以来党的若干历史问题的决议》

【解答】1981年6月27日,中共十一届六中全会通过了《中国共产党中央委员会关于建国以来党的若干历史问题的决议》。《决议》运用马克思主义的辨证唯物论和历史唯物论,对建国32年来党的重大历史事件特别是“文化大革命”,作出了正确的总结,科学地分析了在这些事件中党的指导思想的正确和错误,分析了产生错误的主观因素和社会原因,实事求是地评价了毛泽东在中国革命中的历史地位,充分论述了毛泽东思想作为我们党的指导思想的伟大意义。《决议》肯定了十一届三中全会以来逐步确立的适合中国情况的建设社会主义现代化强国的正确道路,进一步指明了中国社会主义事业和党的工作继续前进的方向,标志着中国共产党在指导思想上的拨乱反正胜利完成。

故选:D。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记中共十一届六中全会的相关史实。

6.【分析】本题主要考查了家庭联产承包责任制的有关内容。

【解答】根据材料中的“生产责任制”、“大包干”、“包产到户”可以判断,当时我国正在推行家庭联产承包责任制。

故选:D。

【点评】本题注重考查学生的分析能力,本题的关键点是分析题干,注意准确识记家庭联产承包责任制的有关内容。

7.【分析】本题考查对外开放;理解对外开放的背景.

【解答】1980年,我国建立了深圳、珠海、厦门、汕头四个经济特区,深圳经济特区因发展迅速,被称为“对外开放的窗口”。所以,该时期的流行语应该是“招商引资”。

故选:D。

【点评】本题考查学生识记和理解“对外开放”等历史知识的能力.

8.【分析】本题考查家庭联产承包责任制。改革开放以后,我国首先在农村实施了家庭联产承包责任制。

【解答】结合所学知识可知,改革开放以后,我国首先在农村实施了家庭联产承包责任制。其中安徽凤阳小岗村农民率先实行分田包产到户,极大地调动了农民的生产积极性;四川最早在农村的行政体制上进行了改革。

故选:B。

【点评】本题考查了家庭联产承包责任制的有关知识,难度适中。学生要掌握家庭联产承包责任制首先实行的地方、家庭联产承包责任制的特点。

9.【分析】本题主要考查变革生产关系,以适应生产力发展的相关史实。

【解答】①在农村改革中的发展乡镇企业,促进了农村经济的发展;②实行多种分配方式并存、③扩大经营自主权和④多种所有制共同发展,都是改变同生产力发展不适应的生产关系和上层建筑来适应生产力的发展,促进了社会主义经济的发展。①②③④均符合题意。

故选:D。

【点评】本题考查学生阅读材料和综合分析理解历史问题的能力。

10.【分析】本题考查社会主义市场经济体制的建立,旨在考查学生准确解读材料的能力。“南方谈话”把邓小平理论提到了新高度,邓小平理论坚持科学社会主义理论和实践的基本成果,抓住“什么是社会主义、怎样建设社会主义”这个根本问题,深刻地揭示社会主义的本质,把对社会主义的认识提高到新的科学水平。“南方谈话”标志着邓小平理论成熟并形成体系。

【解答】根据题干提供的信息“1992年为中国30年改革进程标志性的分水岭”和所学史实1992年中共十四大提出建立社会主义市场经济体制的目标,故C正确;A是在1978年,排除;B是在1985年,排除;D是在21世纪初,排除。

故选:C。

【点评】1992年秋召开的中共十四大,对建设中国特色社会主义理论的主要内容作了新的科学概括,使之成为比较完整的科学体系。中共十四大高度评价了建设中国特色社会主义理论,提出用这一理论武装全党,并指出邓小平为这一理论的创立,做出了历史性的重大贡献。

11.【分析】本题以我国的对外开放呈现出“经济特区﹣﹣沿海开放城市﹣﹣沿海经济开放区﹣﹣内陆”多层次、全方位的格局为切入点,考查的是对外开放的相关知识点。

【解答】题目直接设问考查找出下列城市或地区的开放按先后顺序排列正确的选项。1980年,我国在广东的深圳、珠海、汕头和福建的厦门建立经济特区;后来,又开放了广州、上海等14个沿海城市,设立上海浦东开发区;现已形成经济特区─沿海开放城市─沿海经济开放区─内地,这样一个全方位、多层次、宽领域的对外开放格局;深圳开放最早,而内地重庆开放则最晚。

故选:C。

【点评】解答本题需要准确识记对外开放相关城市的地理位置;解答排序题需要准确识记历史事件的发生时间或逻辑关系。

12.【分析】本题考查对外开放和深圳等经济特区的建立;注意区分我国开放的经特区的时间。

【解答】依据所学知识可知,1988年,设立海南经济特区,到2018年,海南经济特区成立30周年。上海浦东开放的时间是1990年;深圳和珠海设立经济特区的时间是1980年。所以ABC项不符合题意,D项与题意相符。

故选:D。

【点评】解答本题的关键是掌握我国对外开放的过程,注意区分我国开放的经特区的时间,不要混淆知识点。

13.【分析】本题主要考查深圳经济特区的飞速发展;理解设立经济特区的意义。

【解答】以邓小平为核心的党中央实行改革开放,在深圳设立了经济特区。深圳经济特区飞速发展,出现了“较30年前16451宗增加近四成”的现象。

故选:D。

【点评】本题主要考查我国的对内改革和对外开放,主要考查学生的分析归纳和综合运用历史史实的能力。

14.【分析】本题考查建立经济特区。识记首先建立经济特区的两个省。

【解答】十一届三中全会后,我国实施对外开放政策,1980年国家决定在广东、福建两省建立经济特区。1980年,在广东的深圳、珠海、汕头和福建的厦门设置四个经济特区。A符合题意;BCD与题意不符。

故选:A。

【点评】本题考查建立经济特区,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

15.【分析】本题主要考查经济特区的设立。识记深圳经济特区的特点。

【解答】1980年,我国在广东深圳、珠海、汕头和福建的厦门建立四个经济特区,后来又增设海南经济特区。这些经济特区,国家实行特殊的经济政策,给予优惠的经济政策,吸收侨资外资,引进先进科学技术和管理经验,进行现代化建设。深圳在短短几年内,从一个小渔村建成一座繁华的现代化城市,成为经济特区的代表,对外开放的窗口。外国人称之为“一夜崛起之城”。B符合题意;ACD与题意不符。

故选:B。

【点评】本题以中国人民银行于2010年7月28日发行的深圳经济特区建立30周年金银纪念币为依托,考查学生解读题干信息和对历史史实的准确识记和理解能力.注意掌握教材基础知识.

16.【分析】此题考查改革开放的相关知识点。

【解答】据材料题意原苏联总理雷日科夫评价改革开放成就,意思是说中国的改革开放成功是因为中国找到了一条正确的道路,这条道路就是有中国特色的社会主义道路。选项中,B符合题意。

故选:B。

【点评】本题略有难度,主要考查学生的分析能力。注意扎实掌握中国改革开放的成就及影响。

17.【分析】本题主要考查20世纪以来中国人民在前进道路上经历的三次历史性巨变的相关史实。重点掌握辛亥革命、中华人民共和国成立和社会主义制度建立、中共十一届三中全会的相关史实。

【解答】20世纪中国有三次历史性巨变.第一次,孙中山发动辛亥革命,推翻了清王朝统治,废除了封建君主专制,建立了中华民国,颁布了《临时约法》,实行责任内阁制,使民主共和观念深入人心;第二次,毛泽东带领中国人民取得新民主主义革命胜利并建立了新中国,推翻了三座大山,使中国走上独立自强的道路,进行三大改造,建立了社会主义制度;第三次,召开中共十一届三中全会,邓小平提出实行改革开放,对农村和城市进行经济体制改革,中国进入社会主义建设新时期,综合国力日渐增强.①④⑤符合题意。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力.理解并识记20世纪以来中国人民在前进道路上经历的三次历史性巨变的相关史实。

18.【分析】本题以第一次系统地提出党在社会主义初级阶段基本路线的会议为切入点,主要考查中共十三大。

【解答】1987年,在中共十三大上,邓小平阐明了我国社会主义初级阶段的理论,并提出党在社会主义初级阶段的基本路线。党的十三大根据他的设想,做出了社会主义初级阶段经济发展分三步走的战略部署。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记社会主义建设新时期党召开的重要会议的相关史实。

19.【分析】本题考查的是建设有中国特色的社会主义的知识点,应把握中共“十二大”“十三大”“十五大”的主要内容。

【解答】依据题干信息“中共十二大、中共十三大、中共十五大的图片”,结合所学知识:中共十二大上,邓小平提出了建设有中国特色的社会主义的理论;中共十三大上,邓小平阐明了社会主义初级阶段的理论;在中共十五大上通过的党章把邓小平理论确立为党的指导思想。

故选:B。

【点评】解答本题要把握邓小平理论形成的历程。

20.【分析】本题考查了“四个全面”战略布局。“四个全面”战略布局指的是全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党。

【解答】“四个全面”战略布局,确立了新的历史条件下中国共产党和国家各项工作的战略目标和战略举措,是中国共产党在新形势下治国理政的总方略,是事关中国共产党和国家长远发展的总战略。习近平总书记指出,在“四个全面”战略布局中,我们的战略目标是全面建成小康社会,我国已经实现了这个目标,C是正确的选项;ABD不符合题意。

故选:C。

【点评】解答本题关键是审清题意,明确答题角度是“四个全面”战略布局,然后依据教材知识作答。

21.【分析】本题主要考查中国梦的相关史实。中国梦的基本内涵是国家富强、民族振兴、人民幸福。

【解答】2012年11月,习近平提出:“实现中华民族伟大复兴,就是中华民族近代以来最伟大的梦想。”2013年,习近平在十二届全国人大一次会议上当选为国家主席。在会上,他深刻阐述了中国梦的宏伟蓝图,强调中国梦的基本内涵是国家富强、民族振兴、人民幸福;实现中国梦,必须走中国道路、弘扬中国精神、凝聚中国力量;中国梦归根到底是人民的梦,必须紧紧依靠人民来实现,必须不断为人民造福。选项B符合题意。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记中国梦的相关史实。

22.【分析】本题考查中国特色社会主义理论体系。中国特色社会主义理论体系,在新的时代条件下系统回答了什么是社会主义、怎样建设社会主义,建设什么样的党、怎样建设党,实现什么样的发展、怎样发展等重大理论实际问题。

【解答】2012年,习近平总书记在参观《复兴之路》展览时提出:“实现中华民族伟大复兴,就是中华民族近代以来最伟大的梦想”。可以说,“中国梦”承接实现中华民族伟大复兴的主要内容,同时又赋予其新的内涵。中国人的“中国梦”,历经艰辛与坎坷,却从未停止。这些梦想将中国的昨天、今天和明天连成一线。

故选:D。

【点评】本题主要考查中国特色社会主义理论体系的相关内容,主要考查学生的分析归纳和综合运用历史史实的能力。

23.【分析】本题考查了中国梦,注意这是习近平在十二届全国人大一次会议上深刻阐述的。

【解答】中国梦的基本内涵国家富强、民族振兴、人民幸福。“中国梦”的基本内涵是实现国家富强、民族振兴、人民幸福。实现中国梦,必须紧紧依靠人民,必须不断为人民造福;实现中国梦,必须弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神;实现中国梦,必须付出辛勤劳动和艰苦努力。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记中国梦的基本内涵国家富强、民族振兴、人民幸福。

24.【分析】本题考查中国特色社会主义理论体系。中国特色社会主义理论体系,在新的时代条件下系统回答了什么是社会主义、怎样建设社会主义,建设什么样的党、怎样建设党,实现什么样的发展、怎样发展等重大理论实际问题。

【解答】“四个全面”战略布局的内容是全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党;推进党的建设新的伟大工程必然要求的是全面从严治党。

故选:D。

【点评】解答此题要熟记中国特色社会主义理论体系的内容,排除干扰项。

25.【分析】本题主要考查新中国的外交的相关史实。重点掌握中国能在国际舞台上起越来越重要的作用的根本原因的相关史实。

【解答】据所学知识可知,改革开放以来,中国经济得到迅速发展,综合国力不断增强,这是中国能在国际舞台上起越来越重要的作用的根本原因。选项B符合题意。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记新中国的外交的相关史实。

二、解答题

26.【分析】本题以三段文字材料为背景,考查十一届三中全会和改革开放的相关知识,掌握相关基础知识。

【解答】(1)据材料“邓小平首先强调一定要解放思想”并结合所学知识可知,材料一中邓小平强调了解放思想的重要性;由此,党在十一届三中全会上确立了实事求是的指导思想。1978年12月,党的十一届三中全会在北京召开。这次全会彻底否定“两个凡是”的方针,重新确立解放思想、实事求是的指导思想,实现了思想路线的拨乱反正。

(2)由材料二“我们不是为革命而革命。不是为阶级斗争而斗争。我们的目的还是为了建设社会主义、共产主义,来提高全体人民的物质文化生活水平”可知,十一届三中全会使党和国家的工作重点是提高全体人民的物质文化生活水平,工作重点转移到社会主义现代化建设上来。

(3)据材料“十一届三中全会强调,根据新的历史条件和实践经验,采取一系列新的重大的经济措施,对经济管理体制和经营管理方法着手进行认真的改革,在自力更生的基础上积极发展同世界各国平等互利的经济合作”并结合所学知识可知,材料二中“新的重大经济措施“具体指实行改革开放的战略决策;据此决策当时在农村进行了家庭联产承包责任制(包干到户)的尝试。结合所学可知,为发展同世界各国经济合作而开设的窗口称作经济特区。

(4)综合上述材料结合所学知,十一届三中全会作为党的伟大转折表现在思想、工作重点、经济措施等方面。

故答案为:

(1)重要性:解放思想;指导思想:解放思想、实事求是。

(2)作重点转移到社会主义现代化建设上来。

(3)决策:实行改革开放;尝试:家庭联产承包责任制(或答包干到户);窗口:经济特区。

(4)思想、工作重点、经济措施。

【点评】注意 对材料的解读,掌握十一届三中全会和改革开放的相关知识。

27.【分析】本题主要考查邓小平南巡讲话的、深圳改革、中国的改革开放、中共十二大的内容的相关史实。重点掌握邓小平理论的形成的相关史实。

【解答】(1)据材料一、材料二及所学知识可知,材料一、材料二两则材料出自邓小平之口。20世纪80年代末90世纪初,中国社会主义现代化建设和改革开放遇到姓“资”姓“社”等问题的干扰,这些问题如不及时解决,就会影响我国改革开放和现代化建设的进程。针对这一情况,1992年1月18日至2月21日,邓小平先后视察武昌、深圳、珠海、上海等地,发表重要谈话,统称“南方谈话”。邓小平强调发展才是硬道理,要抓住时机,发展自己,关键是发展经济。党的基本路线要管一百年,动摇不得。特区姓“社”不姓“资”。改革开放胆子要大一些,敢于试验,不能像小脚女人一样。要抓住时机,发展自己,关键是发展经济。发展才是硬道理。邓小平南巡讲话,进一步解放了人们的思想,对建设有中国特色的社会主义产生了深远影响。

(2)据材料一“看准了的,就大胆地试,大胆地闯。深圳的重要经验就是敢闯,没有一点闯的精神,……就干不出新的事业”可知,材料一中,他肯定了深圳改革中的敢闯、敢试做法。

(3)据材料二“改革开放迈不开步子,不敢闯,说来说去就是怕资本主义的东西多了,走了资本主义道路。要害是姓‘资’还是姓‘社’的问题。”可知,材料二解决了人们对改革开放会走资本主义道路的思想障碍。

(4)据所学知识可知,他为我党提出的社会主义初级阶段基本路线的主要内容是以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放。1987年,在中共十三大上,邓小平阐明了我国社会主义初级阶段的理论,并提出党在社会主义初级阶段的基本路线。社会主义初级阶段的基本路线是:领导和团结全国各族人民,以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,自力更生,艰苦创业,为把我国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家而奋斗。可将其简单归结为“一个中心,两个基本点”,“一个中心”即以经济建设为中心,“两个基本点”是坚持改革开放,坚持四项基本原则。

(5)据所学知识可知,他在1982年党的第十二次代表大会上明确提出:“把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来,走自己的道路,建设有中国特色的社会主义”。在1982年召开的中共十二大上,邓小平明确提出,我们的现代化建设,必须从中国的实际出发,把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来,走自己的路,建设有中国特色的社会主义。

(6)据据材料一、二及所学知识可知,材料一、二中他的这些”谈话”是邓小平南方谈话。邓小平南方谈话进一步解放了人们的思想,加快了我国改革开放和社会主义现代化建设的步伐。

故答案为:

(1)邓小平。

(2)敢闯、敢试。

(3)解决了人们对改革开放会走资本主义道路的思想障碍。

(4)以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放。

(5)1982年,党的十二大。

(6)意义:进一步解放了人们的思想,加快了我国改革开放和社会主义现代化建设的步伐。

【点评】本题主要考查学生准确解读材料信息以及理解问题的能力。理解并识记邓小平南巡讲话的、深圳改革、中国的改革开放、中共十二大的内容的相关史实。

28.【分析】本题考查土地改革、三大改造、大跃进运动、人民公社化运动、家庭联产承包责任制。题目设计注重基础性,要在掌握课本相关知识的基础上,依据材料对问题进行深入分析作答。

【解答】(1)由“解放前,占农村人口不到百分之十的地主、富农,占有百分之七十至八十的土地。他们凭借占有的土地,残酷剥削和压迫农民。这种制度严重阻碍农村经济和中国社会的发展……土地改革后,我国的农业仍然是一家一户分散经营的。这就影响生产的发展,农产品满足不了国家工业化建设的需要”可知,材料中的“这种制度”指的是封建土地制度。为了废除封建土地制度,孙中山在革命纲领中提出了平均地权主张。1950年,中央政府颁布《中华人民共和国土地改革法》,在全国进行土地改革,到1952年底,三亿无地或少地农民分得了土地。

(2)为了改变“一家一户分散经营”的状况,我国政府引导农民参加农业生产合作社。1958年,为了加快社会主义建设,党中央错误地发动大跃进和人民公社化运动。

(3)材料二中的“大包干”的主要形式是家庭联产承包责任制;“大包干,大包干,直来直去不拐弯,保证国家的,留足集体的,剩下都是自己的。”反映了农村广大群众热烈拥护家庭联产承包责任制。

(4)由材料可以看出,促进农业发展的主要因素包括:生产关系要适应生产力的发展;一切从实际出发、实事求是;尊重客观经济规律,调动农民积极性等。故答案为:(1)封建土地制度;平均地权;《中华人民共和国土地改革法》。

(2)农业生产合作社;大跃进和人民公社化运动。

(3)家庭联产承包责任制;热烈拥护家庭联产承包责任制。

(4)生产关系要适应生产力的发展;一切从实际出发、实事求是;尊重客观经济规律,调动农民积极性等。

【点评】本题以土地改革、三大改造、大跃进运动、人民公社化运动、家庭联产承包责任制为背景,考查学生分析史料和识记历史知识能力。

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化