2021-2022学年高一下学期生物人教版必修2 3.1DNA是主要的遗传物质课件(30张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高一下学期生物人教版必修2 3.1DNA是主要的遗传物质课件(30张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-03-09 06:11:19 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

2-2 遗传的分子基础

(1)人类对遗传物质的探索过程

核心素养

1.认识DNA分子作为遗传物质所应具备的特征

(生命观念)

2、总结细菌转化实验和噬菌体侵染细菌实验的原理和过程 (科学思维)

3、分析人类对遗传物质探究的实验设计思路

(科学探究)

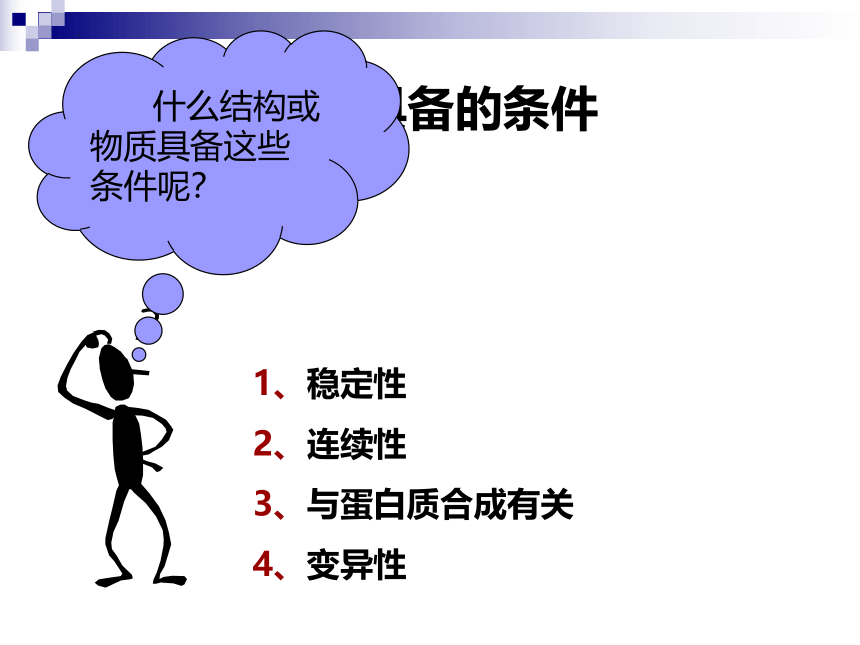

DNA是主要的遗传物质

1、稳定性

2、连续性

3、与蛋白质合成有关

4、变异性

作为遗传物质具备的条件

什么结构或物质具备这些条件呢?

雌配子

雄配子

体细胞

减数分裂

受精作用

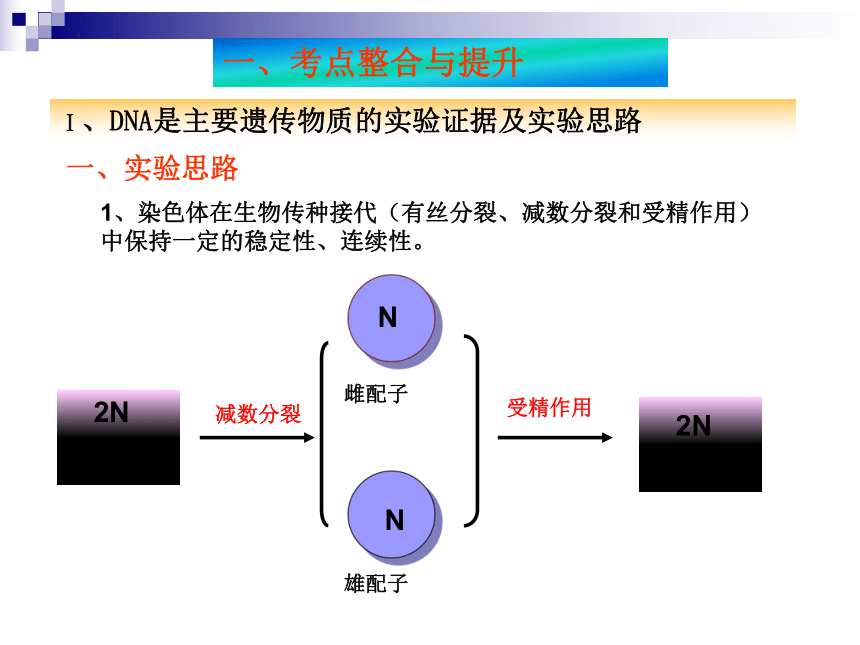

Ⅰ、DNA是主要遗传物质的实验证据及实验思路

1、染色体在生物传种接代(有丝分裂、减数分裂和受精作用)中保持一定的稳定性、连续性。

一、实验思路

体细胞

N

N

2N

2N

一、考点整合与提升

2、染色体主要由蛋白质和DNA组成

科学家们发现真核生物染色体的主要成分是核酸和蛋白质,其中核酸的含量比较稳定,特别是DNA的含量很稳定,在核酸中DNA与 RNA之比为1:0.05,因此染色体主要是由DNA和蛋白质组成的。

科学家们设法把染色体中的DNA和蛋白质分开,单独地、直接地去观察DNA和蛋白质的作用。以证明究竟什么是遗传物质。

那么遗传物质究竟是DNA呢,还是蛋白质

?

R型

S型菌

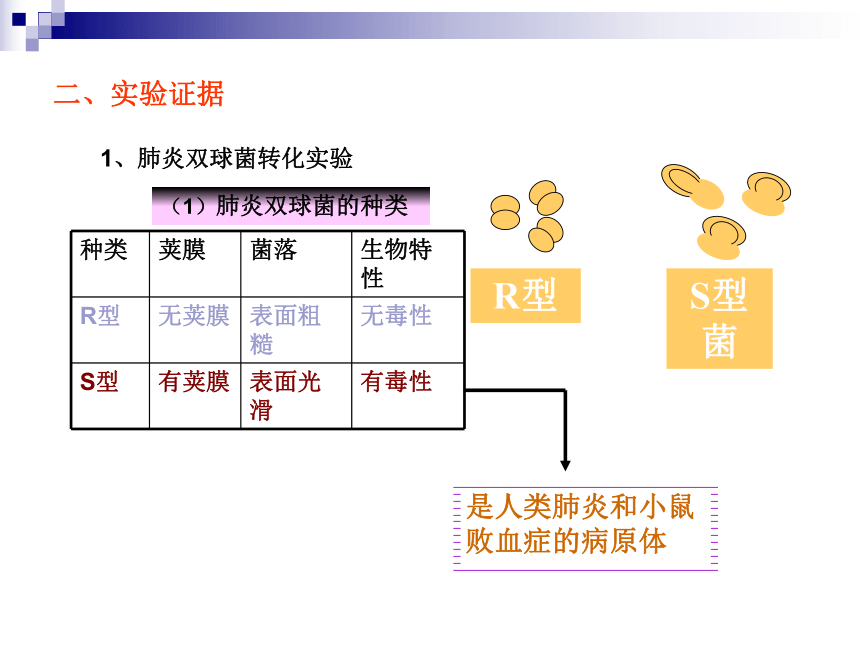

1、肺炎双球菌转化实验

(1)肺炎双球菌的种类

种类 荚膜 菌落 生物特性

R型 无荚膜 表面粗糙 无毒性

S型 有荚膜 表面光滑 有毒性

二、实验证据

是人类肺炎和小鼠败血症的病原体

(2)格里菲思的体内转化实验

实验过程

①R型活细菌

②S型活细菌

加热后杀死的S型细菌

R型活细菌

③加热后杀死的S型细菌

注射

混合注射

注射

注射

小 鼠

不死亡

死亡

不死亡

分离出S型活细菌

死亡

分离出S型活细菌

结论:加热后杀死的S型细菌中,必然含有某种促成R型细菌转化为S型细菌的活性物质——“转化因子”,这种转化因子将无毒性的R型活细菌转化为有毒性的S型活细菌。但格里菲思的体内转化实验并没有证明“转化因子”是什么。

④

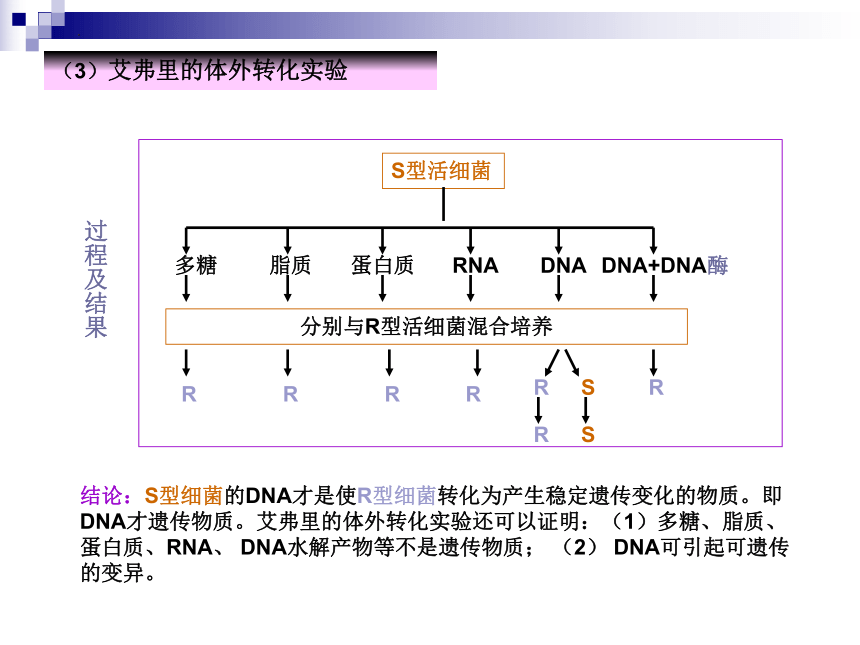

(3)艾弗里的体外转化实验

过程及结果

S型活细菌

分别与R型活细菌混合培养

多糖

脂质

蛋白质

RNA

DNA

DNA+DNA酶

R

R

R

R

R

R

R

S

S

结论:S型细菌的DNA才是使R型细菌转化为产生稳定遗传变化的物质。即DNA才遗传物质。艾弗里的体外转化实验还可以证明:(1)多糖、脂质、蛋白质、RNA、 DNA水解产物等不是遗传物质; (2) DNA可引起可遗传的变异。

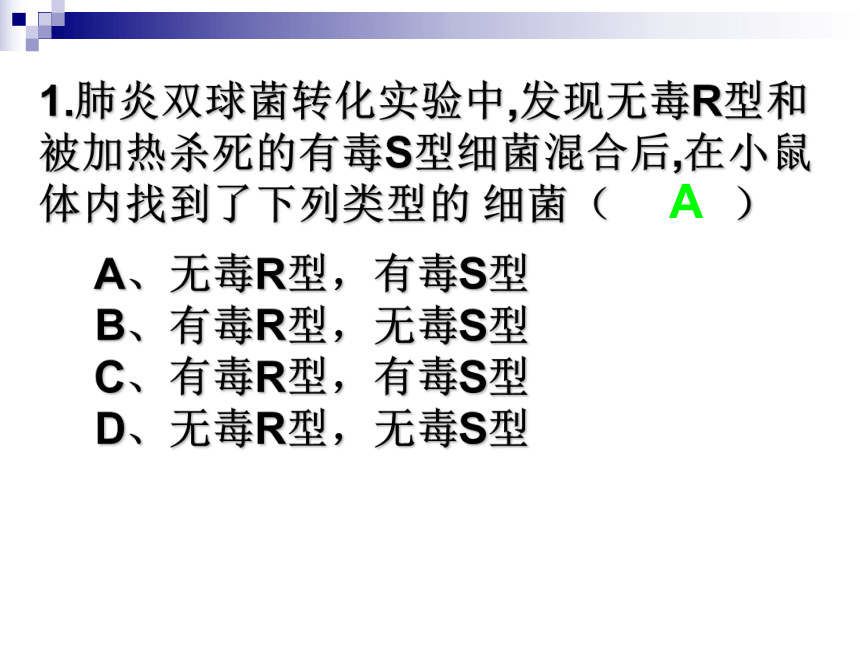

1.肺炎双球菌转化实验中,发现无毒R型和被加热杀死的有毒S型细菌混合后,在小鼠体内找到了下列类型的 细菌( )

A、无毒R型,有毒S型

B、有毒R型,无毒S型

C、有毒R型,有毒S型

D、无毒R型,无毒S型

A

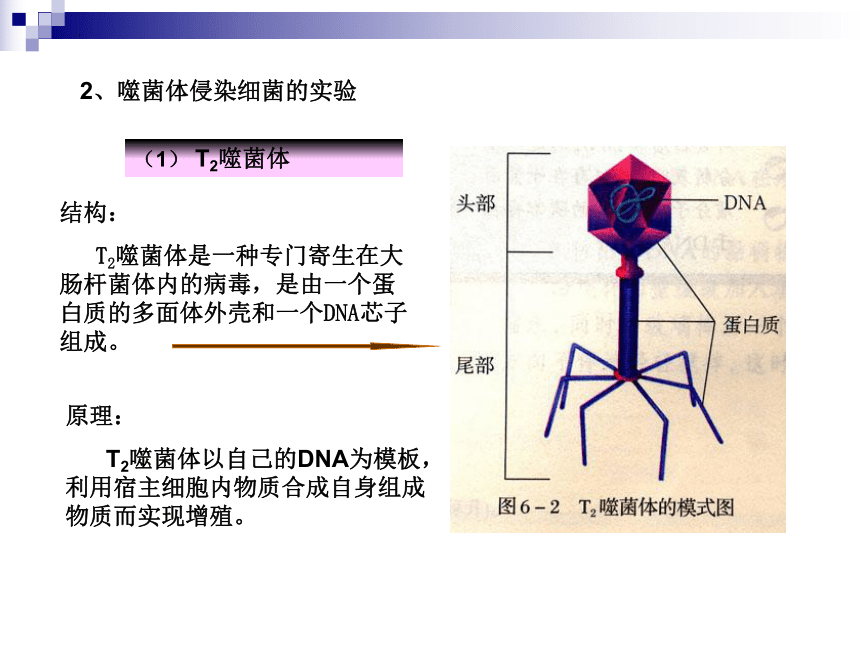

2、噬菌体侵染细菌的实验

(1) T2噬菌体

结构:

T2噬菌体是一种专门寄生在大肠杆菌体内的病毒,是由一个蛋白质的多面体外壳和一个DNA芯子组成。

原理:

T2噬菌体以自己的DNA为模板,利用宿主细胞内物质合成自身组成物质而实现增殖。

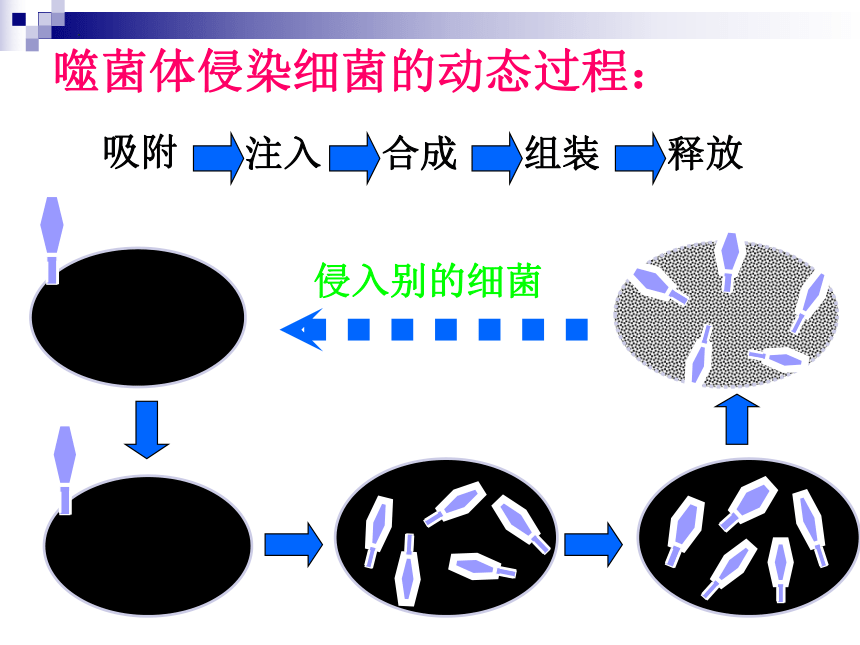

噬菌体侵染细菌的动态过程:

吸附

注入

合成

组装

释放

侵入别的细菌

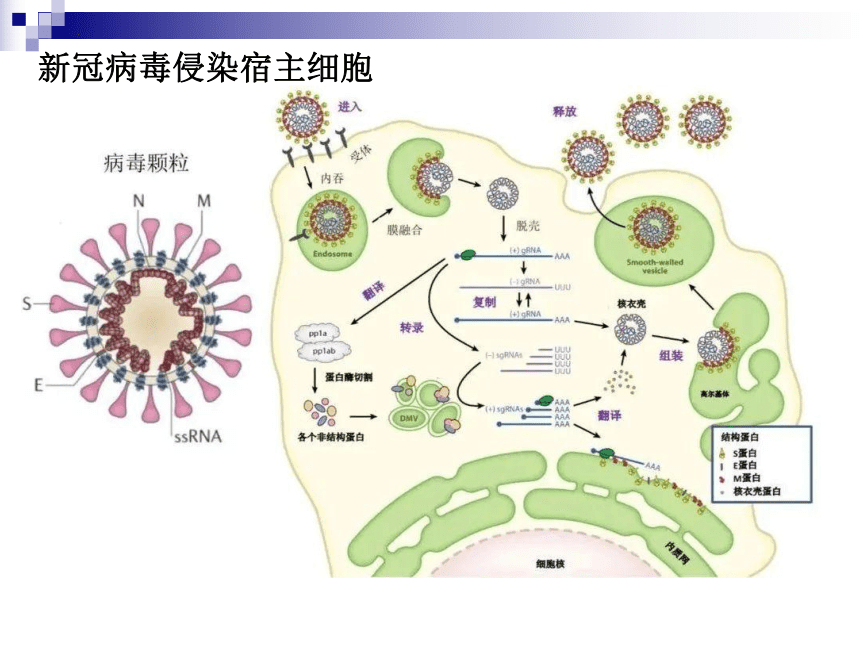

新冠病毒侵染宿主细胞

(2) 赫尔希和蔡斯的实验

过程

方法:同位素示踪技术

①用含35S或32P的大肠杆菌分别培养T2噬菌体,得到蛋白质含有35S或DNA含32P标记的T2噬菌体

② 用35S或32P标记的T2噬菌体分别侵入未被标记大肠杆菌

③搅拌、离心

④放射性检测

用含32P的培养基培养大肠杆菌

含35S的细菌

①标记细菌:

用含35S的培养基培养大肠杆菌

含32P的细菌

②标记噬菌体

结果

经搅拌、离心后获得

用35S标记的一组感染实验,放射性同位素主要分布在上清液中

上清液

沉淀物

用32P标记的一组感染实验,放射性同位素主要分布在沉淀物中

以35S标记噬菌体侵染细菌时,沉淀物具有很低放射性的原因是什么

答:1、在实验中,35S标记的T2噬菌体与大肠杆菌混合培养后,在搅拌器中搅拌不充分,使吸附在大肠杆菌外被35S标记的噬菌体蛋白质外売没有与大肠杄菌完全分离开,所以离心后下层沉淀物中存在放射性,而上清液的放射性比理论值略低。

2、在实验中,被35S标记的一部分噬菌体没有侵染到大肠杆菌细胞内,经离心后少量存在于沉淀物中,使沉淀物中出现放射性,而上清液中的放射性比理论值略低。

以32P标记噬菌体侵染细菌时,上清液具有很低放射性的原因

1、在实验中,32P标记的噬菌体和大肠菌混合培养的时间过长,噬菌体在大肠杆菌细胞内增殖后释放出来,经离心后分布于上清液,使上清液出现放射性,而下层的放射性强度比理论值略低.

2、在实验中,仍然有一部分噬菌体没有侵染到大肠杆菌细胞内,经离心后少量分布于上清液中,使上清液出现放射性,而下层沉淀物中的放射性强度比理论值略低.

离心

离心

检测结果说明:

用放射性同位素35S标记蛋白质外壳的噬菌体侵染细菌,当噬菌体在细菌体内大量繁殖时,对被标记物质进行测试,结果细菌体内无放射性。说明噬菌体的蛋白质外壳仍留在外面。

用放射性同位素32P标记DNA的噬菌体侵染细菌,结果细菌体内有放射性,说明噬菌体的DNA进入到细菌的细胞内,因此子代噬菌体的各种性状,是通过亲代DNA遗传的。

噬菌体侵染细菌的实验,还能间接证明:

(1) DNA能够自我复制,使前后代保持一定的连续性,维持遗传性状的稳定性;

(2) DNA能控制生物蛋白质的生物合成,从而能够控制新陈代谢过程和性状。

但本实验不能证明DNA是主要遗传物质。

对应例题:1、噬菌体侵染细菌的实验, 除证明DNA是遗传物质外 ,还间接地说明了DNA( )

A、 DNA能控制蛋白质的合成

B、证明是生物的主要遗传物质

C、能产生可遗传的变异

D、蛋白质是遗传物质

A

对应例题:2、用噬菌体去感染体内含32P的细菌,在细菌解体后含32P的是( )

A、子代噬菌体DNA

B、子代噬菌体蛋白质外壳

C、子代噬菌体所有部分

D、子代噬菌体不含32P

A

(3)烟草花叶病毒感染烟草的实验

实验过程与实验结果

实验结论

①烟草花叶病毒

②烟草花叶病毒的RNA

③烟草花叶病毒的蛋白质

正常烟草

正常烟草

正常烟草

被感染

感染

感染

感染

被感染

不被感染

产生花叶病

(对照组)

产生花叶病

(实验组)

不产生花叶病

(实验组)

RNA是烟草花叶病毒的遗传物质,蛋白质不是烟草花叶病毒的遗传物质。

Ⅱ、RNA是主要遗传物质的实验证据

Ⅲ、归纳总结

(1)因为绝大多数生物的遗传物质是DNA,所以DNA是主要遗传物质。

(2)病毒中的核酸只有一种.或者是DNA,或者是RNA,噬菌体,乙肝病毒、天花病毒等以DNA作为遗传物质.烟草花叶病毒、艾滋病病毒、SARS、冠状病毒等以RNA作为遗传物质。

(3)细胞(细胞质、细胞核)的遗传物质是DNA。

对应例题:3、下列有关DNA是生物的主要遗传物质的叙述,正确的是( )

A、所有生物的遗传物质都是DNA

B、真核生物、原核生物、大部分病毒的遗传物质是DNA ,少部分病毒的遗传物质是RNA

C、动物、植物、真菌的遗传物质是DNA ,除此以外的其他生物的遗传物质都是RNA

D、真核生物、原核生物的遗传物质是DNA ,其他生物的遗传物质是RNA

B

1. 艾弗里等人的肺炎双球菌转化实验和赫尔希与蔡斯的噬菌体侵染细菌试验都证明了DNA是遗传物质。这两个实验在设计思路上的共同点是( )

A、重组DNA片段,研究其表型效应

B、诱发DNA突变,研究其表型效应

C、设法把DNA与蛋白质分开,研究各自的效应

D、应用同位素示踪技术,研究DNA在亲代与子代之间的传递

C

2. 科学家从烟草花叶病毒(TMV)中分离出a、b两个不同品系,它们感染植物产生的病斑形态不同。下列4组实验(见下表)中,不可能出现的结果是( )

实验 实验结果

编号 实验过程 病斑类型 病斑中分离出的病毒类型

① a型TMV感染植物 a型 a型

② b型TMV感染植物 b型 b型

③ 组合病毒(a型TMV的蛋白质+b型TMV的RNA)→感染植物 b型 a型

④ 组合病毒(b型TMV的蛋白质+a型TMV的RNA) → 感染植物 a型 a型

A.实验① B.实验② C.实验③ D.实验④

C

3. 下列的关遗传物质的叙述正确的是( )

A、 豌豆的遗传物质主要是DNA

B、酵母菌的遗传物质主要分布在染色体上

C、T2噬菌体的遗传物质含有硫元素

D、HIV的遗传物质水解产生4种脱氧核苷酸

B

4. 探索遗传物质的过程是漫长的.直到20世纪初期,人们仍普遍认为蛋白质是遗传物质。当时人们作出判断的理由不包括( )

A、不同生物的蛋白质在结构上存在差异

B、蛋白质与生物的性状密切相关

C、蛋白质比DNA具有更高的热稳定性,并且能够自我复制

D、蛋白质中氨基酸的不同排列组合可以贮存大量遗传信息

C

某研究人员模拟肺炎双球菌转化实验,进行了以下4个实验:

①S型细菌的DNA+DNA酶 加入R型细菌 注射入小鼠

②R型细菌的DNA+DNA酶 加入S型细菌 注射入小鼠

③R型细菌+DNA酶 高温加热后冷却 加入S型细菌的DNA 注射入小鼠

④S型细菌+DNA酶 高温加热后冷却 加入R型细菌的DNA 注射入小鼠

以上4个实验中小鼠的存活情况依次是( )

A、存活、存活、存活、死亡

B、存活、死亡、存活、死亡

C、死亡、死亡、存活、存活

D、存活、死亡、存活、存活

D

返回导航

2-2 遗传的分子基础

(1)人类对遗传物质的探索过程

核心素养

1.认识DNA分子作为遗传物质所应具备的特征

(生命观念)

2、总结细菌转化实验和噬菌体侵染细菌实验的原理和过程 (科学思维)

3、分析人类对遗传物质探究的实验设计思路

(科学探究)

DNA是主要的遗传物质

1、稳定性

2、连续性

3、与蛋白质合成有关

4、变异性

作为遗传物质具备的条件

什么结构或物质具备这些条件呢?

雌配子

雄配子

体细胞

减数分裂

受精作用

Ⅰ、DNA是主要遗传物质的实验证据及实验思路

1、染色体在生物传种接代(有丝分裂、减数分裂和受精作用)中保持一定的稳定性、连续性。

一、实验思路

体细胞

N

N

2N

2N

一、考点整合与提升

2、染色体主要由蛋白质和DNA组成

科学家们发现真核生物染色体的主要成分是核酸和蛋白质,其中核酸的含量比较稳定,特别是DNA的含量很稳定,在核酸中DNA与 RNA之比为1:0.05,因此染色体主要是由DNA和蛋白质组成的。

科学家们设法把染色体中的DNA和蛋白质分开,单独地、直接地去观察DNA和蛋白质的作用。以证明究竟什么是遗传物质。

那么遗传物质究竟是DNA呢,还是蛋白质

?

R型

S型菌

1、肺炎双球菌转化实验

(1)肺炎双球菌的种类

种类 荚膜 菌落 生物特性

R型 无荚膜 表面粗糙 无毒性

S型 有荚膜 表面光滑 有毒性

二、实验证据

是人类肺炎和小鼠败血症的病原体

(2)格里菲思的体内转化实验

实验过程

①R型活细菌

②S型活细菌

加热后杀死的S型细菌

R型活细菌

③加热后杀死的S型细菌

注射

混合注射

注射

注射

小 鼠

不死亡

死亡

不死亡

分离出S型活细菌

死亡

分离出S型活细菌

结论:加热后杀死的S型细菌中,必然含有某种促成R型细菌转化为S型细菌的活性物质——“转化因子”,这种转化因子将无毒性的R型活细菌转化为有毒性的S型活细菌。但格里菲思的体内转化实验并没有证明“转化因子”是什么。

④

(3)艾弗里的体外转化实验

过程及结果

S型活细菌

分别与R型活细菌混合培养

多糖

脂质

蛋白质

RNA

DNA

DNA+DNA酶

R

R

R

R

R

R

R

S

S

结论:S型细菌的DNA才是使R型细菌转化为产生稳定遗传变化的物质。即DNA才遗传物质。艾弗里的体外转化实验还可以证明:(1)多糖、脂质、蛋白质、RNA、 DNA水解产物等不是遗传物质; (2) DNA可引起可遗传的变异。

1.肺炎双球菌转化实验中,发现无毒R型和被加热杀死的有毒S型细菌混合后,在小鼠体内找到了下列类型的 细菌( )

A、无毒R型,有毒S型

B、有毒R型,无毒S型

C、有毒R型,有毒S型

D、无毒R型,无毒S型

A

2、噬菌体侵染细菌的实验

(1) T2噬菌体

结构:

T2噬菌体是一种专门寄生在大肠杆菌体内的病毒,是由一个蛋白质的多面体外壳和一个DNA芯子组成。

原理:

T2噬菌体以自己的DNA为模板,利用宿主细胞内物质合成自身组成物质而实现增殖。

噬菌体侵染细菌的动态过程:

吸附

注入

合成

组装

释放

侵入别的细菌

新冠病毒侵染宿主细胞

(2) 赫尔希和蔡斯的实验

过程

方法:同位素示踪技术

①用含35S或32P的大肠杆菌分别培养T2噬菌体,得到蛋白质含有35S或DNA含32P标记的T2噬菌体

② 用35S或32P标记的T2噬菌体分别侵入未被标记大肠杆菌

③搅拌、离心

④放射性检测

用含32P的培养基培养大肠杆菌

含35S的细菌

①标记细菌:

用含35S的培养基培养大肠杆菌

含32P的细菌

②标记噬菌体

结果

经搅拌、离心后获得

用35S标记的一组感染实验,放射性同位素主要分布在上清液中

上清液

沉淀物

用32P标记的一组感染实验,放射性同位素主要分布在沉淀物中

以35S标记噬菌体侵染细菌时,沉淀物具有很低放射性的原因是什么

答:1、在实验中,35S标记的T2噬菌体与大肠杆菌混合培养后,在搅拌器中搅拌不充分,使吸附在大肠杆菌外被35S标记的噬菌体蛋白质外売没有与大肠杄菌完全分离开,所以离心后下层沉淀物中存在放射性,而上清液的放射性比理论值略低。

2、在实验中,被35S标记的一部分噬菌体没有侵染到大肠杆菌细胞内,经离心后少量存在于沉淀物中,使沉淀物中出现放射性,而上清液中的放射性比理论值略低。

以32P标记噬菌体侵染细菌时,上清液具有很低放射性的原因

1、在实验中,32P标记的噬菌体和大肠菌混合培养的时间过长,噬菌体在大肠杆菌细胞内增殖后释放出来,经离心后分布于上清液,使上清液出现放射性,而下层的放射性强度比理论值略低.

2、在实验中,仍然有一部分噬菌体没有侵染到大肠杆菌细胞内,经离心后少量分布于上清液中,使上清液出现放射性,而下层沉淀物中的放射性强度比理论值略低.

离心

离心

检测结果说明:

用放射性同位素35S标记蛋白质外壳的噬菌体侵染细菌,当噬菌体在细菌体内大量繁殖时,对被标记物质进行测试,结果细菌体内无放射性。说明噬菌体的蛋白质外壳仍留在外面。

用放射性同位素32P标记DNA的噬菌体侵染细菌,结果细菌体内有放射性,说明噬菌体的DNA进入到细菌的细胞内,因此子代噬菌体的各种性状,是通过亲代DNA遗传的。

噬菌体侵染细菌的实验,还能间接证明:

(1) DNA能够自我复制,使前后代保持一定的连续性,维持遗传性状的稳定性;

(2) DNA能控制生物蛋白质的生物合成,从而能够控制新陈代谢过程和性状。

但本实验不能证明DNA是主要遗传物质。

对应例题:1、噬菌体侵染细菌的实验, 除证明DNA是遗传物质外 ,还间接地说明了DNA( )

A、 DNA能控制蛋白质的合成

B、证明是生物的主要遗传物质

C、能产生可遗传的变异

D、蛋白质是遗传物质

A

对应例题:2、用噬菌体去感染体内含32P的细菌,在细菌解体后含32P的是( )

A、子代噬菌体DNA

B、子代噬菌体蛋白质外壳

C、子代噬菌体所有部分

D、子代噬菌体不含32P

A

(3)烟草花叶病毒感染烟草的实验

实验过程与实验结果

实验结论

①烟草花叶病毒

②烟草花叶病毒的RNA

③烟草花叶病毒的蛋白质

正常烟草

正常烟草

正常烟草

被感染

感染

感染

感染

被感染

不被感染

产生花叶病

(对照组)

产生花叶病

(实验组)

不产生花叶病

(实验组)

RNA是烟草花叶病毒的遗传物质,蛋白质不是烟草花叶病毒的遗传物质。

Ⅱ、RNA是主要遗传物质的实验证据

Ⅲ、归纳总结

(1)因为绝大多数生物的遗传物质是DNA,所以DNA是主要遗传物质。

(2)病毒中的核酸只有一种.或者是DNA,或者是RNA,噬菌体,乙肝病毒、天花病毒等以DNA作为遗传物质.烟草花叶病毒、艾滋病病毒、SARS、冠状病毒等以RNA作为遗传物质。

(3)细胞(细胞质、细胞核)的遗传物质是DNA。

对应例题:3、下列有关DNA是生物的主要遗传物质的叙述,正确的是( )

A、所有生物的遗传物质都是DNA

B、真核生物、原核生物、大部分病毒的遗传物质是DNA ,少部分病毒的遗传物质是RNA

C、动物、植物、真菌的遗传物质是DNA ,除此以外的其他生物的遗传物质都是RNA

D、真核生物、原核生物的遗传物质是DNA ,其他生物的遗传物质是RNA

B

1. 艾弗里等人的肺炎双球菌转化实验和赫尔希与蔡斯的噬菌体侵染细菌试验都证明了DNA是遗传物质。这两个实验在设计思路上的共同点是( )

A、重组DNA片段,研究其表型效应

B、诱发DNA突变,研究其表型效应

C、设法把DNA与蛋白质分开,研究各自的效应

D、应用同位素示踪技术,研究DNA在亲代与子代之间的传递

C

2. 科学家从烟草花叶病毒(TMV)中分离出a、b两个不同品系,它们感染植物产生的病斑形态不同。下列4组实验(见下表)中,不可能出现的结果是( )

实验 实验结果

编号 实验过程 病斑类型 病斑中分离出的病毒类型

① a型TMV感染植物 a型 a型

② b型TMV感染植物 b型 b型

③ 组合病毒(a型TMV的蛋白质+b型TMV的RNA)→感染植物 b型 a型

④ 组合病毒(b型TMV的蛋白质+a型TMV的RNA) → 感染植物 a型 a型

A.实验① B.实验② C.实验③ D.实验④

C

3. 下列的关遗传物质的叙述正确的是( )

A、 豌豆的遗传物质主要是DNA

B、酵母菌的遗传物质主要分布在染色体上

C、T2噬菌体的遗传物质含有硫元素

D、HIV的遗传物质水解产生4种脱氧核苷酸

B

4. 探索遗传物质的过程是漫长的.直到20世纪初期,人们仍普遍认为蛋白质是遗传物质。当时人们作出判断的理由不包括( )

A、不同生物的蛋白质在结构上存在差异

B、蛋白质与生物的性状密切相关

C、蛋白质比DNA具有更高的热稳定性,并且能够自我复制

D、蛋白质中氨基酸的不同排列组合可以贮存大量遗传信息

C

某研究人员模拟肺炎双球菌转化实验,进行了以下4个实验:

①S型细菌的DNA+DNA酶 加入R型细菌 注射入小鼠

②R型细菌的DNA+DNA酶 加入S型细菌 注射入小鼠

③R型细菌+DNA酶 高温加热后冷却 加入S型细菌的DNA 注射入小鼠

④S型细菌+DNA酶 高温加热后冷却 加入R型细菌的DNA 注射入小鼠

以上4个实验中小鼠的存活情况依次是( )

A、存活、存活、存活、死亡

B、存活、死亡、存活、死亡

C、死亡、死亡、存活、存活

D、存活、死亡、存活、存活

D

返回导航

同课章节目录

- 第一章 遗传因子的发现

- 第1节 盂德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第二章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第三章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA分子的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因是有遗传效应的DNA片段

- 第四章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因对性状的控制

- 第3节 遗传密码的破译(选学)

- 第五章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第六章 从杂交育种到基因工程

- 第1节 杂交育种与诱变育种

- 第2节 基因工程及其应用

- 第七章 现代生物进化理论

- 第1节 现代生物进化理论的由来

- 第2节 现代生物进化理论的主要内容